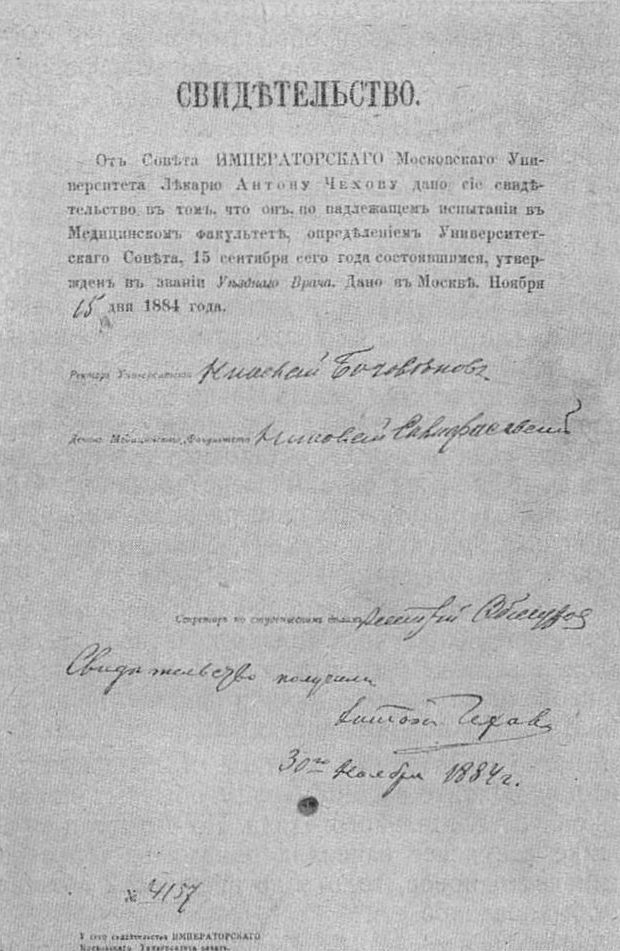

Весной 1884 года Антон Чехов успешно сдал выпускные экзамены в университете, 15 сентября получил звание уездного врача. Чехов шутил: «<...> родители мои благородные плебеи <...> такое мне уважение оказывают, словно я в исправники попал. Они мнят, что в первый же год я буду ворочать тысячами. <...> Придется разочаровать бедняг». Чехов теперь в шутку подписывался: «Лекарь и уездный врач А. Чехов». Летом 1884 года он принимал больных в земской больнице недалеко от Воскресенска, ездил на вскрытия, потом подменял доктора в Звенигородской больнице. Больных было много, по 30—40 человек в день.

После окончания учебы он начал частную врачебную практику. Правда, особых доходов она не приносила. В августе 1884 года Антон Павлович писал в редактору Н.А. Лейкину: «Ах... не так давно лечил одной барышне зуб, не вылечил и получил 5 руб.; лечил монаха от дизентерии, вылечил и получил 1 р.; лечил одну московскую актрису от катара желудка и получил 3 руб. Таковой успех на новом моем поприще привел меня в такой восторг, что все оные рубли я собрал воедино и отослал их в трактир Банникова, откуда получаю для своего стола водку, пиво и прочие медикаменты».

По воспоминаниям университетского однокашника Антона Павловича, потом профессора-невропатолога Г.И. Россолимо, Чехов хотел стать преподавателем в университете, он предлагал курс лекций, в котором старался бы «возможно глубже вовлекать свою аудиторию в область субъективных ощущений пациента». Предварительные переговоры с деканом медицинского факультета профессором И.Ф. Клейном вел Россолимо. При этом в качестве диссертации, необходимой для определения на кафедру, Чехов хотел представить «Остров Сахалин». Однако эти переговоры успехом не увенчались.

В 1884 году Антон Павлович издал сборник «Сказки Мельпомены. Шесть рассказов А. Чехонте» (общий тираж — 1200 экземпляров). Впервые он попытался выпустить книгу своих рассказов еще летом 1882 года. Иллюстрировал ее брат Николай. Однако книжка «Шалость» (другие предполагавшиеся названия — «На досуге», «Шалопаи и благодушные») не появилась. Почему — сказать трудно, но Чехов о ней не говорил и не вспоминал в своих письмах. «Сказки Мельпомены» Чехов издал на свои деньги, при этом шутил, что сделал это «экспромтом, от нечего делать, спустя рукава...». А деньги? Ну, так, по его словам, «на пропивку и амуры просаживали больше, отчего не просадить на литературное удовольствие?».

К этому времени Чехов привык к жизни в Москве. В январе 1885 года он признавался «дорогому дядечке» Митрофану Егоровичу: «Я уверен, что, служа в Таганроге, я был бы покойнее, веселее, здоровее, но такова уж моя «планида», чтобы остаться навсегда в Москве... Тут мой дом и моя карьера... Служба у меня двоякая. Как врач, я в Таганроге охалатился бы и забыл свою науку, в Москве же врачу некогда ходить в клуб и играть в карты. Как пишущий, я имею смысл только в столице».

В летние месяцы Чехов выезжал с семьей на дачу в Воскресенске и там тоже занимался врачеванием. Лечил своих знакомых в Москве. В письме к дяде Митрофану Егоровичу шутил: «Каждый день приходится тратить на извозчика более рубля. Знакомых у меня очень много, а стало быть, немало и больных». При заключении соглашения о сотрудничестве в «Новом времени» предупреждает А.С. Суворина, что для него срочная работа неудобна, так как он врач и занимается медициной. «Не могу я ручаться за то, — пишет Чехов, — что завтра меня не оторвут на целый день от стола... Тут риск не написать к сроку и опоздать постоянный...»

По воспоминаниям его знакомых, Антон Павлович был внимательным и отзывчивым врачом. «Он любил, — пишет Г.И. Россолимо, — давать врачебные советы и следил за научной и практической медициной по периодической литературе. Отношение его к больным отличалось трогательной заботливостью и мягкостью: видно было, что в нем, враче, человечное достигало высокой степени, что способность сострадать, переживать вместе с больным его страдания была присуща не только ему как человеку, по еще более как врачу-человеку».

Врачебная практика так и не стала для Чехова основным занятием, приносящим доход. В письме Лейкину в сентябре 1885 года он сообщает, что за лето он принял несколько сотен больных, а заработал всего рубль. С конца восьмидесятых годов Антон Павлович прекращает медицинскую практику в Москве, но бесплатно лечить крестьян продолжал еще долго. Врачебная деятельность оказала значительное влияние на его творчество. Сам Чехов об этом говорил: «Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, как для писателя, может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние...»

Круг общения Антона Чехова в те годы был достаточно широким. Он поддерживал дружеские отношения с художником Исааком Левитаном. Во время летнего отдыха в Воскресенске Чеховы близко познакомились с семьей полковника Б.И. Маевского, командовавшего артиллерийской батареей, стоявшей в городке. Дети Маевского описаны Чеховым в рассказе «Детвора». Недалеко от Воскресенска в бывшей усадьбе Чикино находилась земская больница, во главе которой стоял известный земский врач П.А. Архангельский. В этой больнице Чехов летом 1883 года проходил врачебную практику и близко сошелся с самим Архангельским и его окружением.

Недалеко от Воскресенска, в Бабкине, было имение Алексея Сергеевича Киселева. Чеховы познакомились с Киселевым и его женой Марией Владимировной, дочерью директора московских императорских театров В.П. Бегичева, и сняли на лето у них дачу. Здесь Чеховы жили летом 1885, 1886 и 1887 годов. О новой даче Чехов писал Лейкину в Петербург: «Нанял я дачу с мебелью, овощами, молоком и проч... Усадьба, очень красивая, стоит на крутом берегу... Внизу река, богатая рыбой, за рекой громадный лес, по сю сторону реки тоже лес... Около дачи оранжереи, клумбы et caetera. Я люблю начало мая в деревне... Весело следить за тем, как распускается зелень, как начинают петь соловьи... Вокруг усадьбы никто не живет, и мы будем одиноки... Киселев с женой, Бегичев, отставной тенор Владиславлев, тень Маркевича, моя семья — вот и все дачники... В мае отлично рыба ловится, в особенности караси и лини, сиречь прудовая рыба, а в усадьбе есть и пруды...»

Просыпались в Бабкине рано, и уже часов с семи утра Антон Павлович начинал работать. Обедали около часа дня. Гуляли по лесу, потом пили чай и он вновь садился за работу. В восемь часов ужинали, а после ужина шли к Киселевым в большой дом. «Это были превосходные, неповторимые вечера, — пишет Михаил Павлович. — А.С. Киселев и В.П. Бегичев сидели у стола и раскладывали пасьянсы. Е.А. Ефремова аккомпанировала, тенор Владиславлев пел, а все Чеховы усаживались вокруг Марии Владимировны и слушали ее рассказы о Чайковском, Даргомыжском, Росси, Сальвини. <...> В эти вечера много говорилось о литературе, искусстве, смаковали Тургенева, Писемского. Много читали, — здесь получали все толстые журналы и много газет».

С мая 1885 года Чехов начинает сотрудничать в «Петербургской газете», куда его приглашают по рекомендации Лейкина. Этот год в жизни Чехова — время колебаний, неустойчивого равновесия. Назревал выбор между литературной работой и медициной. Равновесие поколебали два события: поездка в Петербург в декабре 1885 года и смерть двух его пациенток — матери и одной из сестер художника А.С. Янова, приятеля Николая. Впервые Чехов приехал в Санкт-Петербург вместе с Н.А. Лейкиным. У него он и остановился. Во время этой двухнедельной поездки Чехова встретился с писателем Д.В. Григоровичем и издателем одной из самых известных петербургских газет «Новое время» А.С. Сувориным. Эти знакомства оказали большое влияние на жизнь Антона Павловича. Суворин сразу же предложил ему постоянное сотрудничество. В дальнейшем Чехов охотно общался и переписывался с ним. Позднее Чехов останавливался у Сувориных в Петербурге, гостил на феодосийской даче, вместе они путешествовали по Европе.

25 декабря Чехов вернулся в Москву. В январском письме Александру в Новороссийск он писал: «Я был поражен приемом, который оказали мне питерцы. Суворин, Григорович, Буренин... всё это приглашало, воспевало... и мне жутко стало, что я писал небрежно, спустя рукава. Знай, мол, я, что меня так читают, я писал бы не так на заказ...» Сразу после возвращения он занялся подготовкой сборника рассказов, о котором договорился с Лейкиным. В феврале 1886 года в газете «Новое время» был опубликован рассказ «Панихида», впервые подписанный Чеховым настоящей фамилией. Вскоре он вошел в круг постоянных авторов «Нового времени», здесь были напечатаны рассказы «Ведьма», «Агафья», «Святою ночью», «Мечты».

Через несколько месяцев Григорович, прочитавший в «Петербургской газете» несколько рассказов Антоши Чехонте (среди них был «Егерь»), написал Чехову: «У Вас настоящий талант — талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколения». В этом письме он советовал молодому писателю не тратить время на мелкие вещи: «...поберегите Ваши впечатления для труда обдуманного, обделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения. Один такой труд будет во сто раз выше оценен сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам». Это письмо растрогало Чехова. 28 марта 1886 года он пишет: «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния... Как Вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит Вашу старость. <...> Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я работал бы более суток, а «Егеря», который Вам понравился, я писал в купальне! Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы: машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом...» В своем письме Григорович, помимо прочего, рекомендовал Чехову послать издателю телеграмму с просьбой заменить псевдоним настоящей фамилией автора, Чехов послушался совета. На обложке книги осталось «А. Чехонте», но на контртитуле было проставлено: «А. Чехонте (Ан. П. Чехов)».

В то время взяться за что-то крупное Чехов не мог, так как был связан множеством обязательств. Продолжалась работа в «Осколках», где все еще появлялись юмористические рассказы и сценки Антоши Чехонте; в 1886 году были напечатаны «Месть», «Оратор», «Произведение искусства». В «Петербургской газете» Чехов печатался еженедельно (иногда и дважды в неделю) под тем же псевдонимом. Немалую долю времени отнимала врачебная практика. Чехов, по-видимому, был еще на распутье между медициной и профессиональным писательством: «...медицина — моя законная жена, а литература — любовница» — это, быть может, хорошая шутка, но за нею стоит разлад.

Вернувшись в Москву, Чехов написал Лейкину, что поездка в Петербург и праздничная рождественская «галиматья» «совсем сбили с толку»: «Дела по горло, но сядешь писать — не пишется: то и дело зачеркиваешь; к больному надо ехать — проспишь или за писанье сядешь...» Об успехе своих рассказов, печатавшихся в «Петербургской газете», Чехов узнал вскоре от секретаря редакции «Осколков» В.В. Билибина, с которым тоже познакомился в Петербурге: «...на вечере у Суворина были сливки литературно-музыкального и артистически-ученого миров. Григорович Вас опять расхваливал и стыдил Я. Полонского, что тот не читал».

Суворин не просил и не требовал присылать материалы в каждый номер и платил 12 копеек за строчку. Таким образом у Чехова появился относительно стабильный доход и возможность печатать рассказы без построчных ограничений, под настоящей фамилией. Отпала необходимость в работе для «Осколков» и «Петербургской газеты». Начиная с 1887 года, почти все книги Чехова выходили у Суворина: «В сумерках», «Рассказы», «Хмурые люди», «Пестрые рассказы», «Палата № 6», «Детвора», «Каштанка», «Пьесы»... Не слишком большими тиражами, как было принято тогда, они издавались и переиздавались почти ежегодно. Малый удобный формат, отличная бумага — все это обеспечивало спрос. Россия по этим книжечкам узнала Чехова. Немалую роль сыграл Суворин в присуждении Чехову Пушкинской премии за сборник «В сумерках».

Приятные события продолжали следовать одно за другим. Пришло новое письмо от Григоровича и его портрет с надписью: «От старого писателя молодому таланту». В конце апреля — начале мая 1886 года Чехов вновь приехал в Петербург. 10 мая он пишет Александру: «Я только что вернулся из Питера, где прожил 2 недели. Время провел я там великолепно. Как нельзя ближе сошелся с Сувориным и Григоровичем... Пятью рассказами, помещенными в «Новом времени», я поднял в Питере переполох, от которого... угорел, как от чада». Второй сборник Чехова «Пестрые рассказы» вышел в мае 1886 года. Летом в прессе появились критические отзывы. Об авторе «Пестрых рассказов» писали: «неглубокое, но симпатичное дарование»; «многообещающее дарование»; может быть, в будущем — «большой, выдающийся талант». О рассказах — «бойкие» очерки, «бойкая» карикатура, «бойкий» язык, «болтовня ради болтовни». Сам автор тоже был не очень доволен книгой, в письме Григоровичу говорил: «Книжка моя мне очень не нравится. Это винегрет, беспорядочный сброд студенческих работишек, ощипанных цензурой и редакторами юмористических изданий». Однако его задели замечания критиков, их порою развязный тон, например, в покоробившем его «некрологе» Скабичевского. Тот писал в журнале «Северный вестник», что автор, «увешавшись побрякушками шута», тратит «свой талант на пустяки», строчит, «не раздумывая долго над содержанием своих рассказов. <...> Вообще книга г. Чехова, как ни весело ее читать, представляет собой весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта».

Летом 1886 года Чеховы опять снимали флигель у Киселевых. В конце мая Антон Павлович пишет: «Боже, как я ленюсь! Погода виновата: так хороша, что нет сил на одном месте усидеть». И тут же: «У меня много больных. Рахитичные дети и старухи с сыпями... Есть 75-летняя старуха с рожей руки...» В воспоминаниях тех, кто бывал в Бабкине, «каникулы» — по-прежнему череда прогулок, смешных происшествий, ухаживаний за барышнями. Чехов будто бы выделял из всех Машу Данковскую, дочь полковника. В эти годы около Чехова было много симпатичных девушек: сестры Марковы, Яновы, Евдокия Эфрос. Но он словно опасался увлечься. В шутку и всерьез советовал приятелям жениться не в ослеплении. Мол, потом вглядишься, поймешь, но поздно, началась семейная жизнь.

Этим летом Чехов практически ничего не написал. Деньги тут же закончились. Для аренды новой большой квартиры на Садовой-Кудринской пришлось просить аванс у Лейкина. Чехов заложил часы, золотую монету и шутил, что ходит на паперть просить взаймы. Осенью 1886 года он писал по обыкновению много. Думал о повести, начал и отставил пьесу, по-прежнему посылал что-то в «Осколки», в «Петербургскую газету», где попросил прибавки. Говорил, что «обидно» на старости лет писать за 7 копеек. Худеков поднял гонорар до 10 копеек, а в наступающем году обещал, как в «Новом времени» — 12 копеек.

В конце сентября он жаловался Лейкину на семейные проблемы: «Живется серо. Сам я плох, да и кругом себя не вижу счастливых. Агафопод с семьей живет в Москве и еле сыт. Николай вчера и 3-го дня был серьезно и опасно болен. Появилась неожиданно обильная кровавая рвота, которую едва удалось остановить. Отощал он на манер тифозного... Ужас, сколько передряг я испытал в эти дни, а тут еще денег нет... Кончится, должно быть, вся музыка тем, что я плюну, махну рукой и удеру в земство на службу». Бросить семью Чехов, конечно, не смог. Он помог Александру получить работу в редакции петербургского журнала «Русское судоходство» и в газете «Новое время», продолжал содержать родителей, студента Михаила и младшую сестру Машу, работавшую в гимназии за мизерное жалование. В эту осень Чехов заметно похудел. Он собирался с Шехтелем на теплый юг Франции, в Ниццу. Но побоялся нарушить денежное равновесие, с трудом восстановленное после сентябрьского безденежья. Позволил себе только поездку с сестрой в Петербург.

В то время в Петербурге Чехов уже становится известным. В 1886 году уже были опубликованы «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона», «Толстый и тонкий», «Шведская спичка», «Жалобная книга», «Хирургия», «Экзамен на чин», «Хамелеон», «Маска», «Налим», «Капитанский мундир», «Унтер Пришибеев», «Злоумышленник», «Горе», «Егерь», как и многие другие рассказы, справедливо отнесенные к числу классических произведений русской литературы. Сам он потом с иронией говорил: «В Питере я становлюсь модным, как Нана. В то время, когда серьезного Короленко едва знают редакторы, мою дребедень читает весь Питер...»

Осенью 1886 года семья Чеховых переехала на новую квартиру — на Садово-Кудринскую, в дом Корнеева с небольшим палисадником. Помещение было на двух этажах, из прихожей на второй этаж вела лестница с красной ковровой дорожкой. Наверху были комнаты Марии Павловны и Евгении Яковлевны, столовая и гостиная. Внизу был кабинет Антона Павловича, его спальня и спальня Михаила Павловича. Здесь Чеховы прожили до 1890 года. «Я был тогда уже студентом, — вспоминал Михаил Павлович. — Жизнь била во мне ключом, из сестры Маши сформировалась очаровательная, чуткая, образованная девушка. Антону шел только 26-й год — и наша квартира наполнилась молодежью. Интересные барышни — Лика Мизинова, Даша Мусина-Пушкина, Варя Эберле, молодые музыканты и люди, причастные к искусству и литературе, постоянно пели и играли, а брат Антон вдохновлялся этими звуками и людьми и писал у себя внизу, где находился его отдельный кабинет...»

В прессе постоянно появлялись статьи и рецензии о творчестве Чехова. В начале 1887 года Антон Павлович писал своему дяде Митрофану Егоровичу: «Надо Вам сказать, что в Петербурге я теперь самый модный писатель. Это видно из газет и журналов, которые в конце 1886 года занимались мной, трепали на все лады мое имя и превозносили меня паче заслуг... Рассказы мои читаются публично на вечерах, всюду, куда ни явлюсь, на меня тычут пальцами, знакомства одолели меня своим изобилием и т. д., и т. д...» В ноябре — начале декабря и в марте 1887 года новые поездки в Петербург. Зимой с Марией Павловной, которая тоже ощутила атмосферу почитания, окружавшую ее брата в столичных литературных кругах. «Ма-Па, — пишет Чехов о сестре, — в восторге от поездки. Еще бы! В вагоне за ней ухаживали поручики, а в Питере с ней возились, как с королевой Помаре. Кушала она на каждой станции...»

Весной 1887 года Чехов отправился в путешествие по югу России. Он побывал в Таганроге, Новочеркасске, Рагозиной балке, Луганске, Святых горах. А.С. Суворину 10 февраля 1887 года он писал: «Чтобы не высохнуть, в конце марта уеду на юг, в Донскую область, в Воронежскую губернию... где встречу весну и возобновлю в памяти то, что уже начало тускнеть. Тогда, думаю, работа пойдет живее...» В письме к родным говорилось: «Пахнет степью и слышно, как поют птицы. Вижу старых приятелей — коршунов, летающих над степью... Курганчики, водокачки, стройки — все знакомо и памятно... Хохлы, волы... белые хаты, южные речки, ветви Донецкой дороги... — все это мелькает, как сон...»

После письма Григоровича, поездок в Петербург, критического обсуждения в печати сборника «Пестрые рассказы» перед Чеховым открылись новые горизонты, но он все еще оставался газетным поденщиком. В сентябре 1886 года он сообщает Киселевой: «Пишу пьесу для Корша (гм!), повесть для «Русской мысли», рассказы для «Нового времени», «Петербургской газеты», «Осколков», «Будильника» и прочих органов. Пишу много и долго, но мечусь, как угорелый: начинаю одно, не кончив другое...». Осенью этого года вышли книги Чехова «В сумерках. Очерки и рассказы», «Невинные речи». Его пьесы стали появляться на подмостках театров. В 1886 году начинающий драматург публикует водевиль «О вреде табака», в 1887 году «Калхас». 19 ноября 1887 года в московском театре Корша состоялась премьера пьесы «Иванов».

А здоровье Чехова не становилось лучше. Михаил Павлович пишет, что брат в то время сильно кашлял: «Особенно сильно кашлял брат Антон, когда мы жили на Кудринской-Садовой... На моей обязанности лежало зажигать в спальне у Антона на ночь лампадку, так как он часто просыпался и не любил темноты. Нас отделяла друг от друга тонкая перегородка, и мы подолгу разговаривали через нее на разные темы, когда просыпались среди ночи и не спали. Вот тут-то я и наслушался его кашля». 10 октября 1888 года Чехов сообщает А.Н. Плещееву, что он в плохом настроении, так как у него кровохарканье.

Тем временем его произведения продолжают печатать. В 1888 году в журнале «Северный вестник» напечатаны рассказы Чехова «Степь», «Огни», «Именины». Постановки водевилей «Медведь» и «Предложение». В мае вышел пятый сборник — «Рассказы». Летом 1888 года Чехов с семьей жил в имении Линтваревых под Сумами в Харьковской губернии. 7 октября этого же года Антону Чехову была присуждена академическая Пушкинская премия (половинная, 500 рублей) за сборник «В сумерках». В декабре Чехов вновь едет в Петербург, где знакомится с композитором П.И. Чайковским.

31 января 1889 года состоялась премьера «Иванова» по сцене Александрийского театра в Петербурге. В этом же году в печати появляются рассказы «Пари» и «Княгиня», водевиль «Предложение». В сборнике «Памяти Гаршина» напечатан рассказ «Припадок». В «Северном вестнике» — «Скучная история». Выходит в свет очередной сборник рассказов «Детвора». Чехов был избран членом комитета Общества русских драматических писателей. В апреле семья Чеховых снова едет на дачу к Линтваревым в Сумы. Антон Павлович привозит туда тяжело больного чахоткой брата Николая. 17 июня Николай умер. «Бедняга Николай умер, — писал Антон Павлович. — Я поглупел и потускнел. Скука адская, поэзии в жизни ни на грош, желания отсутствуют и проч. и проч.». После смерти брата Антон уехал в Одессу, затем в Феодосию и Ялту.

Осенью Антон Павлович задумывает поездку через всю Россию на остров Сахалин, где в те годы находилась каторга.

Свидетельство на звание врача, выданное А.П. Чехову Московским университетом (1884)

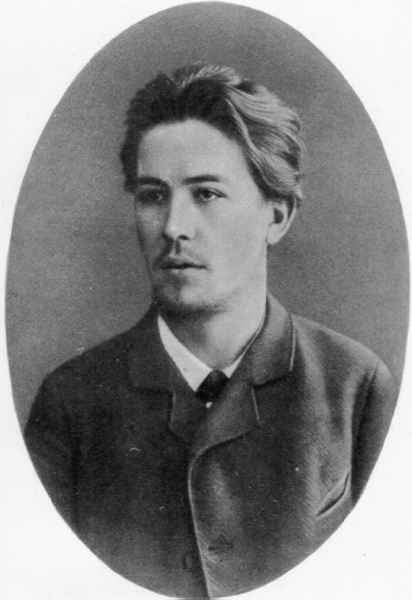

Антон Павлович Чехов. 1885 г.

Антон Павлович Чехов. 1885 г.

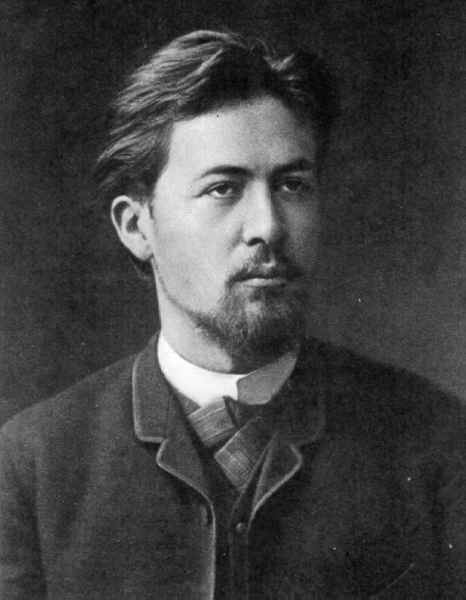

Антон Павлович Чехов. 1887 г.

Антон Павлович Чехов. 1887 г.

Антон Павлович Чехов. 1888 г.

Н.А. Лейкин

Чехов с актерами П.М. Свободиным и В.Н. Давыдовым. Справа — А.С. Суворин. Фото 1889 г.