Правовой основой создания на Сахалине всероссийской каторги явилось утвержденное 18 апреля 1869 г. указом императора Александра II положение Комитета об устройстве каторжных работ. Текст положения гласил:

1) предоставить генерал-губернатору Восточной Сибири немедленно приступить к высылке на Сахалин до 800 человек ссыльнокаторжных, для употреблениях их там в соответствующие назначению работы;

2) на расходы по препровождению сих каторжных на Сахалин, по содержанию их там и по организации временного над ними управления отпустить ныне же, согласно расписанию, в распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири, авансом из Иркутского губернского казначейства 120 тысяч рублей и отнести означенную сумму на счет государственного казначейства...

После посещения в 1876 году Сахалина генерал-губернатором Восточной Сибири П.А. Фредериксом было принято решение о строительстве на острове первой каторжной тюрьмы. Ее возвели на месте бараков Дуэйской каторжной команды. С ее открытием стало возможным значительно увеличить число каторжан. Если на 1 января 1874 года в посту Дуэ их было лишь 356 (337 мужчин и 19 женщин), а к 1 января 1875-го — 300 (286 мужчин и 14 женщин), то к 1882 году — уже 3500, т. е. 82% всех осужденных, находившихся на Сахалине.

Функции отделений Приморского областного правления, в чьем ведении находилась сахалинская каторга, как и территориальная структура Приморской области, совершенствовались. 16 июня 1884 г., в связи с учреждением на Дальнем Востоке Приамурского генерал-губернаторства, о-в Сахалин царским указом был выделен в самостоятельную административно-территориальную единицу с непосредственным подчинением Приамурскому генерал-губернатору. На основании высочайше утвержденного 15 мая 1884 г. штата должностных лиц и чиновников Сахалина из действующих военных генералов был назначен начальник острова с предоставлением ему прав командующего подведомственными войсками в ранге командира дивизии, который непосредственно подчинялся командующему войсками Приамурского военного округа — Приамурскому генерал-губернатору. В его руках была сосредоточена вся административно-полицейская, гражданская и военная власть на острове. Начальник острова назначался и увольнялся по представлению министра внутренних дел высочайшим указом Правительствующему Сенату и высочайшим приказом по военному министерству и обладал большими правами во всех сферах жизни острова.

В 1875 г., согласно принятому «Временному положению о военном и гражданском управлении островом Сахалин», остров был разделен на северный и южный округа. Во главе каждого был поставлен окружной начальник. Звание начальника округа северного Сахалина присваивалось заведующему ссыльнокаторжными, размещавшемуся в посту Дуэ, звание начальника округа южного Сахалина — командиру Восточно-Сибирского линейного батальона, дислоцированному в посту Корсаковском. В сфере гражданского управления начальники округов имели права и несли обязанности окружных исправников.

Согласно принятому 15 мая 1884 года положению «Об управлении островом Сахалином», его территория была разделена на три административных округа: Александровский (центр — пост Александровский), Тымовский (центр — пост Дуэ) и Корсаковский (центр — селение Рыковское). Границы округов определял исключительно Приамурский генерал-губернатор. В Александровском округе находилось 52 русских селения, в Тымовском — 21, в Корсаковском — 61, а всего 134. Кроме того, на Сахалине было несколько десятков стойбищ местных народностей — нивхов, айнов, ороков, ульчей (гиляков), эвенков (тунгусов), негидальцев и др.

Управление каждым округом находилось в ведении его начальника, а также окружного полицейского управления, которое возглавляли смотрители и их заместители: Александровское окружное полицейское управление — смотрители и начальник Александровской и Жонкьерской каторжных тюрем, Тымовское — Рыковской каторжной тюрьмы, Корсаковское — Корсаковской каторжной тюрьмы. В пределах каждого округа каторжные тюрьмы и поселения ссыльных состояли в подчинении окружных начальников.

Для управления «штрафным контингентом» была учреждена должность заведующего ссыльнокаторжными, канцелярия которого находилась в посту Дуэ. Порядок содержания осужденных в Дуэ регламентировался специальной инструкцией генерал-губернатора Восточной Сибири за № 722, утвержденной 17 июля 1870 г. и адресованной заведующему ссыльнокаторжными. Инструкция содержала в себе жесткие требования по несению тюремной службы, предъявляемые к Дуэйской постовой воинской команде, но не определяла конкретные права и обязанности заведующего. Несмотря на то что определенного объема функций у заведующего ссыльнокаторжными не было (занимался вопросами организации погрузки-выгрузки угля на морских судах, распределением ссыльнокаторжных на работы, обустройством тюремных зданий и помещений, осуществлением контроля над режимом содержания осужденных и т. п.), он являлся основной фигурой в управлении Сахалинской каторгой, и, по словам военного губернатора Приморской области Г.Ф. Эрдмана, лицом, которое «в отсутствие вышестоящего начальника должно пользоваться правами губернского воинского начальника и которому были подчинены все военные и гражданские служащие острова».

Обладая достаточно широкими полномочиями, не все заведующие ссыльнокаторжными использовали их на общее благо. Более семи лет заведовавший Дуэйскою каторгой капитан Николаев за применение жестоких телесных наказаний, повлекших смерть одного из ссыльнокаторжных, был приговорен судом к каторжным работам. Занявший место Николаева полковник Романович всю свою энергию направил на строительство дополнительных помещений для ссыльнокаторжных, урегулирование вопросов трудовой занятости осужденных, налаживание дисциплины и т. п. Поручик Епифанов, заведовавший Корсаковской каторгой, за год управления довел организацию работ до крайнего расстройства. Бараки превратились «в кабак с карточной игрой и вертеп разного рода преступлений». Так, один из ссыльнокаторжных, желая избавиться от телесного наказания розгами, убил надзирателя. Неоднократно осужденные пытались лишить жизни самого поручика. Но и после снятия Епифанова с должности уровень преступности в Корсаковском округе еще долго оставался высоким. Был случай, когда четверо каторжных, ушедших на работы без конвоя, отправились в одно из японских поселений и там убили японскую семью.

Тюремный надзор за осужденными осуществляли смотрители каторжных тюрем, а также старшие и младшие надзиратели (на 1 старшего надзирателя приходилось 40 ссыльнокаторжных, на 1 младшего — 20), на эти должности из-за нехватки кадров назначались и низшие воинские чины местных воинских подразделений.

Быстрый рост числа ссыльнокаторжных повлек за собой образование новых тюрем по всей территории острова. Первоначально каторжные тюрьмы строились в северной части острова (Александровском округе), где был более суровый климат, а затем и на юге Сахалина — в Корсаковском округе. Каторжные тюрьмы по округам распределились следующим образом: в Александровском округе находились Дуэйская тюрьма (4 корпуса), Александровская (4 корпуса), Воеводская и Жонкьерская; в Тымовском — Рыковская (4 корпуса), Малотымовская, Дербинская и Онорская (3 корпуса); в Корсаковском округе — Корсаковская (6 корпусов) и Тарайская тюрьмы. После увеличения числа каторжных тюрем они перешли в единоличное ведение начальников округов (заменивших должности заведующих ссыльнокаторжными северного и южного округов).

В ведении окружных полицейских управлений было 4 основных направления деятельности:

1) подготовка и систематизация всех распоряжений, исходивших от начальника округа, сбор сведений и отчетов по личному составу каторжных и их семейств, ведение списков каторжных и учет отбытого осужденными срока наказания в виде каторжных работ;

2) учет наличного состава ссыльнопоселенцев, крестьян из ссыльных и их семейств, сбор сведений по хозяйственной части поселений, учет лиц, выдворенных на поселение, накопление сведений по проверкам и наблюдениям за поселенцами в результате полицейского надзора;

3) учет расходования денежных сумм, продуктов и различных материалов по всем видам довольствия осужденных, хранение распоряжений по вопросам организации тюремного хозяйства, учет должников, перевод долга с одного лица на другое, учет процентов по долгам, ведение переписки по хозяйственным вопросам, учет движения денежных сумм;

4) сбор сведений о количестве возбуждаемых и законченных производством уголовных дел, переписка с прокурором и судебными органами, а также сбор сведений о принятых мерах по прошениям в связи с производством по уголовным и гражданским делам.

Административным центром Сахалинской каторги был избран пост Александровский, основанный в 1881 г. в северной части острова на берегу Татарского пролива. Здесь же находилась центральная каторжная (она же пересыльная) тюрьма (4 корпуса), откуда прибывшие на остров партии осужденных распределялись по всем округам и каторжным тюрьмам острова. На другом берегу Татарского пролива (в г. Николаевск) находилась пересыльная тюрьма для ссыльнокаторжных, направляемых на Сахалин по суше из Сибири. Николаевский тюремный замок служил местом сосредоточения ссыльнокаторжных для дальнейшей их перевозки на Сахалин.

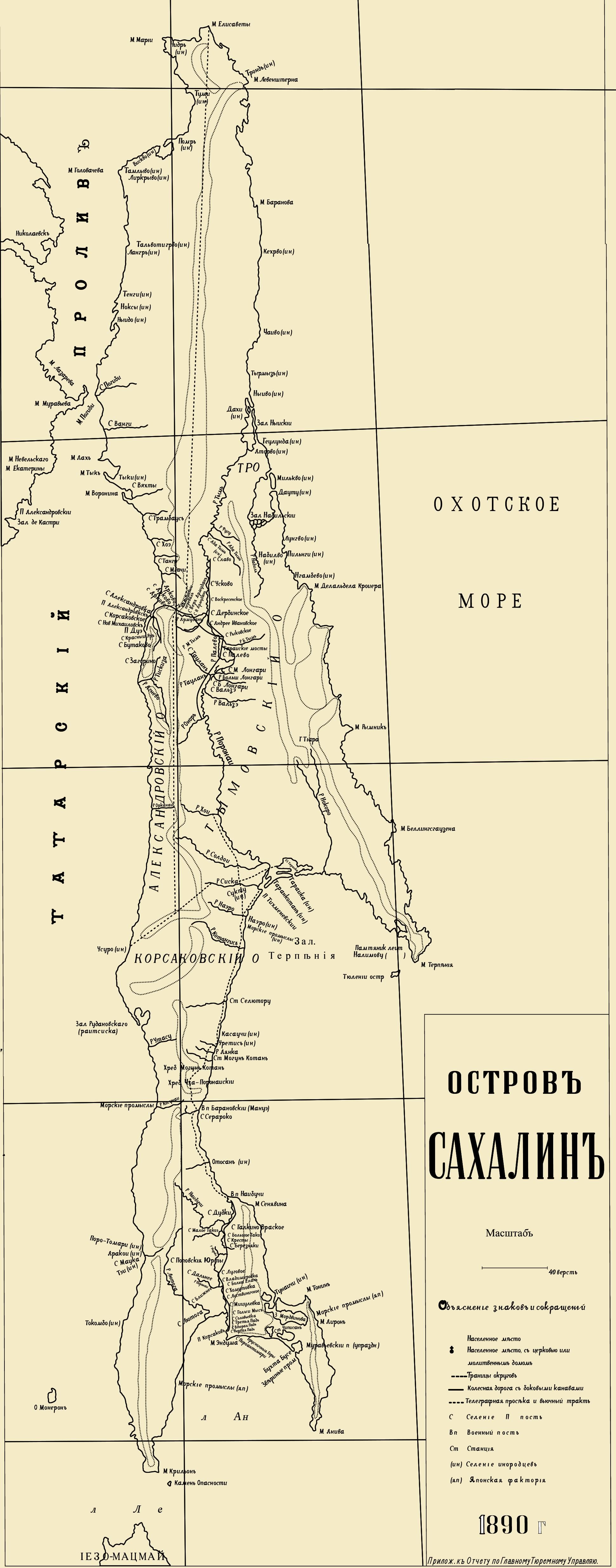

Карта Сахалина, 1890 г.

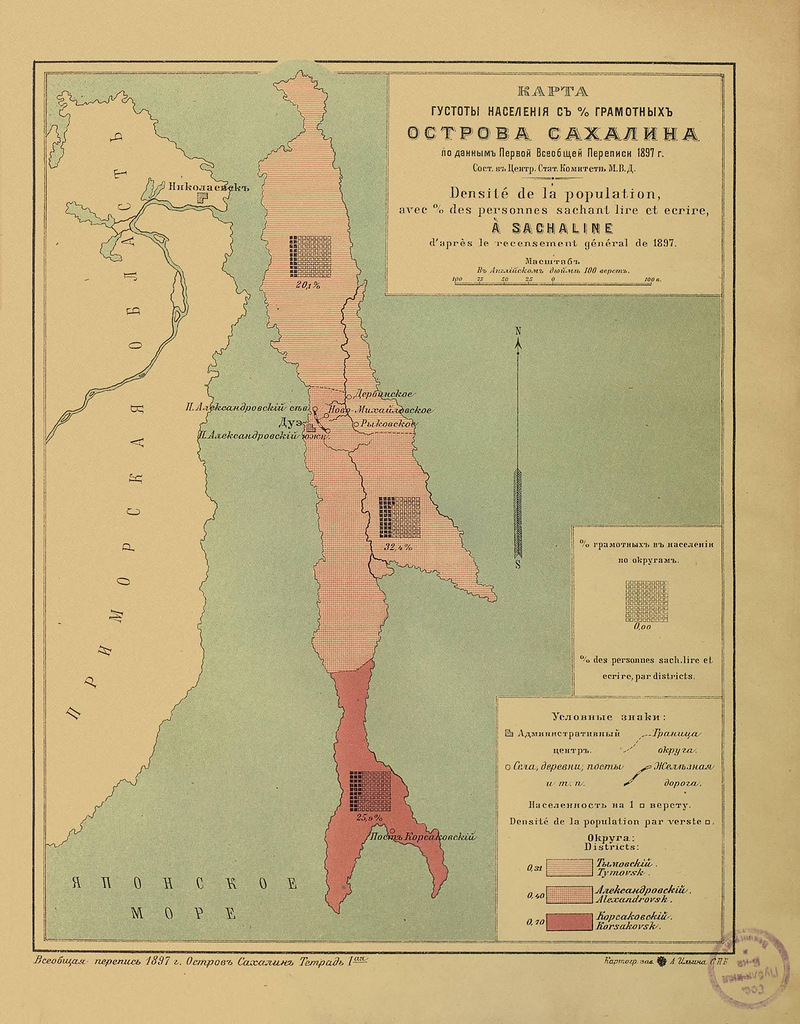

Карта Сахалина, 1897 г.