Примером устройства каторги на Сахалине послужила организация английских, французских, испанских, португальских, бразильских каторжных колоний. Первые ссыльные появились на Сахалине в 1858 году — туда пешком по этапу было отправлено 20 человек. 4 человека умерли в пути, спустя 2 года на самом острове скончались еще 4 каторжника. В 1859 году из Нерчинского горного округа на Сахалин впервые была отправлена экспериментальная партия каторжан (более 300 человек) для выполнения работ по добыче каменного угля. В 1869 году остров был официально объявлен местом каторги и ссылки. В этом году на Сахалин прибыли 800 каторжников. Всего за время существования сахалинской каторги (до 1905 года) сюда было сослано около 37 тысяч человек. Отбывшие свой каторжный срок еще 10 лет не могли покинуть Сахалин — царский закон определял их в «поселенцы». Покинув каторжные бараки, они вынуждены были жить здесь и добывать пропитание своим трудом, осваивая остров, откуда было практически невозможно бежать.

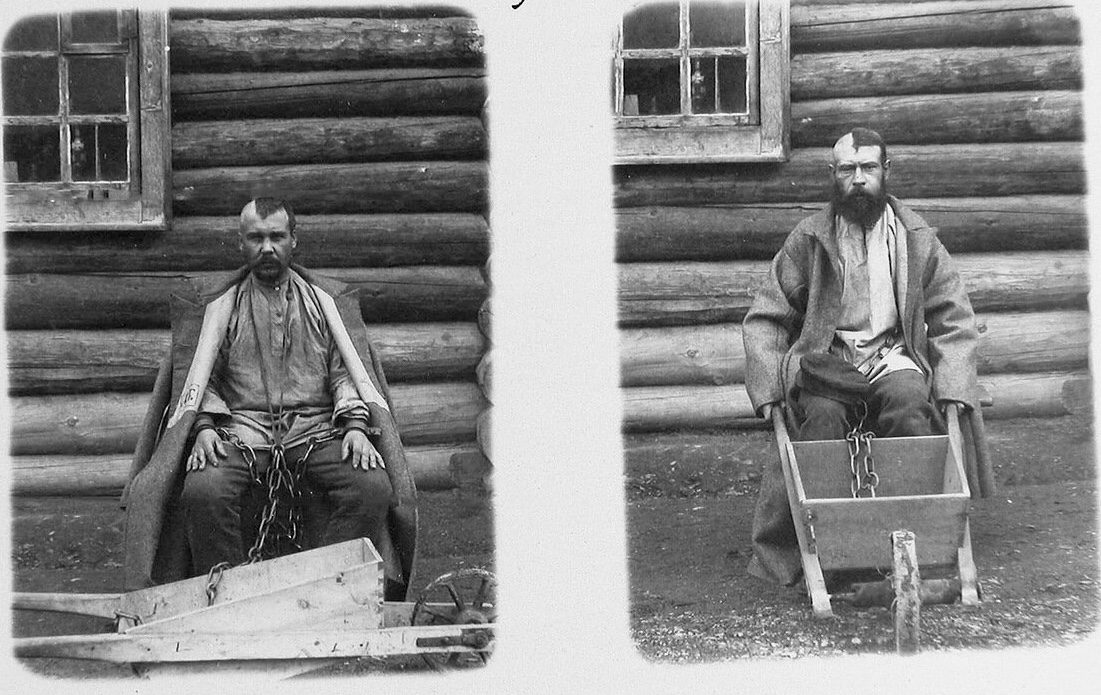

Содержание каторжников на острове было очень суровым. Первые 3—5 лет они были закованы в ручные и ножные кандалы. Наиболее опасные преступники были по нескольку лет прикованы к тяжелым тачкам. В своей книге «Остров Сахалин» Чехов так описывал увиденных им закованных каторжников:

Каждый из них закован в ручные и ножные кандалы, от середины ручных кандалов идет длинная цепь, которая прикрепляется ко дну тачки. Цепи и тачка стесняют арестанта, он старается делать возможно меньше движений, и это, несомненно, отражается на его мускулатуре. Руки до такой степени привыкают к тому, что всякое даже малейшее движение сопряжено с чувством тяжести, что арестант после того уж, как наконец расстается с тачкой и ручными кандалами, долго еще чувствует в руках неловкость и делает без надобности сильные, резкие движения; когда, например, берется за чашку, то расплескивает чай...

Сахалинские тюрьмы не отвечали элементарным требованиям соблюдения санитарных норм и не вмещали постоянно прибывающих ссыльнокаторжных. Писатель и журналист В.М. Дорошевич так описывал тюрьму Александровского каменноугольного рудника:

Я был во всех сахалинских тюрьмах, но никогда не выходил из них до такой степени, буквально, обсыпанный насекомыми, как из тюрьмы при Александровском руднике... Лохмотья одежды, лохмотья подстилок, грязь — все это кишело насекомыми. Со стен текло. Пол земляной от сырости, от того, что на пол все выплескивается из стоящей тут же «параши», превратившейся в грязь. Чтобы пройти к нарам, по узенькому проходу была положена доска, которая хлюпала в грязи, когда на нее наступали. До потолка можно было достать рукой. В таком «номере» лежало на нарах от тридцати до сорока человек. От тридцати до сорока покрытых толстейшим слоем грязи людей. Воздух в камерах был такой, что кружилась голова и подступала тошнота. Это был какой-то смрад, а не воздух...

Чехов, посетивший Александровскую каторжную тюрьму, так описывал одну из ее общих камер:

Входим в камеру. Помещение на вид просторное, вместимостью около 200 куб. сажен. Много света, окна открыты. Стены некрашеные, занозистые, с паклею между бревен, темные; белы одни только голландские печи. Пол деревянный, некрашеный, совершенно сухой. Вдоль всей камеры по середине ее тянется одна сплошная пара, со скатом на обе стороны, так что каторжные спят в два ряда, причем головы одного ряда обращены к головам другого.

Места для каторжных не нумерованы, ничем не отделены одно от другого, и поэтому на нарах можно поместить 70 человек и 170. Постелей совсем нет. Спят на жестком или подстилают под себя драные мешки, свою одежду и всякое гнилье, чрезвычайно непривлекательное на вид. На нарах лежат шапки, обувь, кусочки хлеба, пустые бутылки из-под молока, заткнутые бумажкой или тряпочкой, сапожные колодки; под нарами сундучки, грязные мешки, узлы, инструменты и разная ветошь...

Чехов отмечает, что «арестанты, живущие в Александровской тюрьме, пользуются относительною свободой; они не носят кандалов, могут выходить из тюрьмы в продолжение дня куда угодно, без конвоя, не соблюдают однообразия в одежде, а носят что придется, судя по погоде и работе». В то же время каторжане, пойманные во время побега или арестованные по какому-либо случаю, сидят под замком в особом корпусе, который называется «кандальной»:

Гремит висячий замок, громадный, неуклюжий, точно купленный у антиквария, и мы входим в небольшую камеру, где на этот раз помещается человек 20, недавно возвращенных с бегов. Оборванные, немытые, в кандалах, в безобразной обуви, перепутанной тряпками и веревками; одна половина головы разлохмачена, другая, бритая, уже начинает зарастать. Все они отощали и словно облезли, но глядят бодро. Постелей нет, спят на голых нарах. В углу стоит «парашка»; каждый может совершать свои естественные надобности не иначе, как в присутствии 20 свидетелей.

Каторжникам по царским законам брили половину головы, чтобы в случае побегов они были сразу заметны среди вольного населения. Повседневной одеждой ссыльнокаторжных были: серый халат с желтым «тузом» (отличительным знаком всех заключенных) на спине, сшитые из такого же серого сукна куртка и штаны, на ногах — коты, или чирки (грубые кожаные башмаки), на голове они носили «бескозырку» (обычную солдатскую фуражку, но без козырька). Для сахалинских каторжных было сделано исключение — «туз» изготавливался из черного сукна, так как, по мнению Приамурского генерал-губернатора барона А.Н. Корфа, желтый цвет издавно был цветом амурских и забайкальских казаков.

В 1890 году каждый четвертый на Сахалине был каторжником — вместе со ссыльными и членами их семей невольные обитатели составляли более 70% сахалинского населения. Такое количество заключенных наложило особенный отпечаток на весь быт острова. Как писал Чехов в своей книге:

Каторжные встречаются на каждом шагу толпами и в одиночку. Они во дворе и в доме, потому что они кучера, сторожа, повара, кухарки и няньки. Такая близость в первое время с непривычки смущает и приводит в недоумение. Идешь мимо какой-нибудь постройки, тут каторжные с топорами, пилами и молотками. А ну, думаешь, размахнется и трахнет! Или придешь к знакомому и, не заставши дома, сядешь писать ему записку, а сзади в это время стоит и ждет его слуга — каторжный с ножом, которым он только что чистил в кухне картофель. Или, бывало, рано утром, часа в четыре, просыпаешься от какого-то шороха, смотришь — к постели на цыпочках, чуть дыша, крадется каторжный. Что такое? Зачем? «Сапожки почистить, ваше высокоблагородие». Скоро я пригляделся и привык. Привыкают все, даже женщины и дети. Здешние дамы бывают совершенно спокойны, когда отпускают своих детей гулять с няньками бессрочно каторжными...

Хотя на Сахалине были и политические заключенные, но большую часть составляли именно преступники. По подсчетам Чехова, примерно 40% сахалинских каторжан составляли осужденные за самые тяжкие преступления со сроками от 12 лет до пожизненного. К ним великий писатель относился с человеческим сочувствием, но без ложного гуманизма — видел за страдающими людьми и их тяжкие грехи. «Один седой старик лет 60—65, по фамилии Терехов, сидящий в темном карцере, произвел на меня впечатление настоящего злодея. Накануне моего приезда он был наказан плетьми и, когда у нас зашла речь об этом, показал мне свои ягодицы, сине-багровые от кровоподтеков. По рассказам арестантов, этот старик убил на своем веку 60 человек...» — характерная запись в книге Чехова.

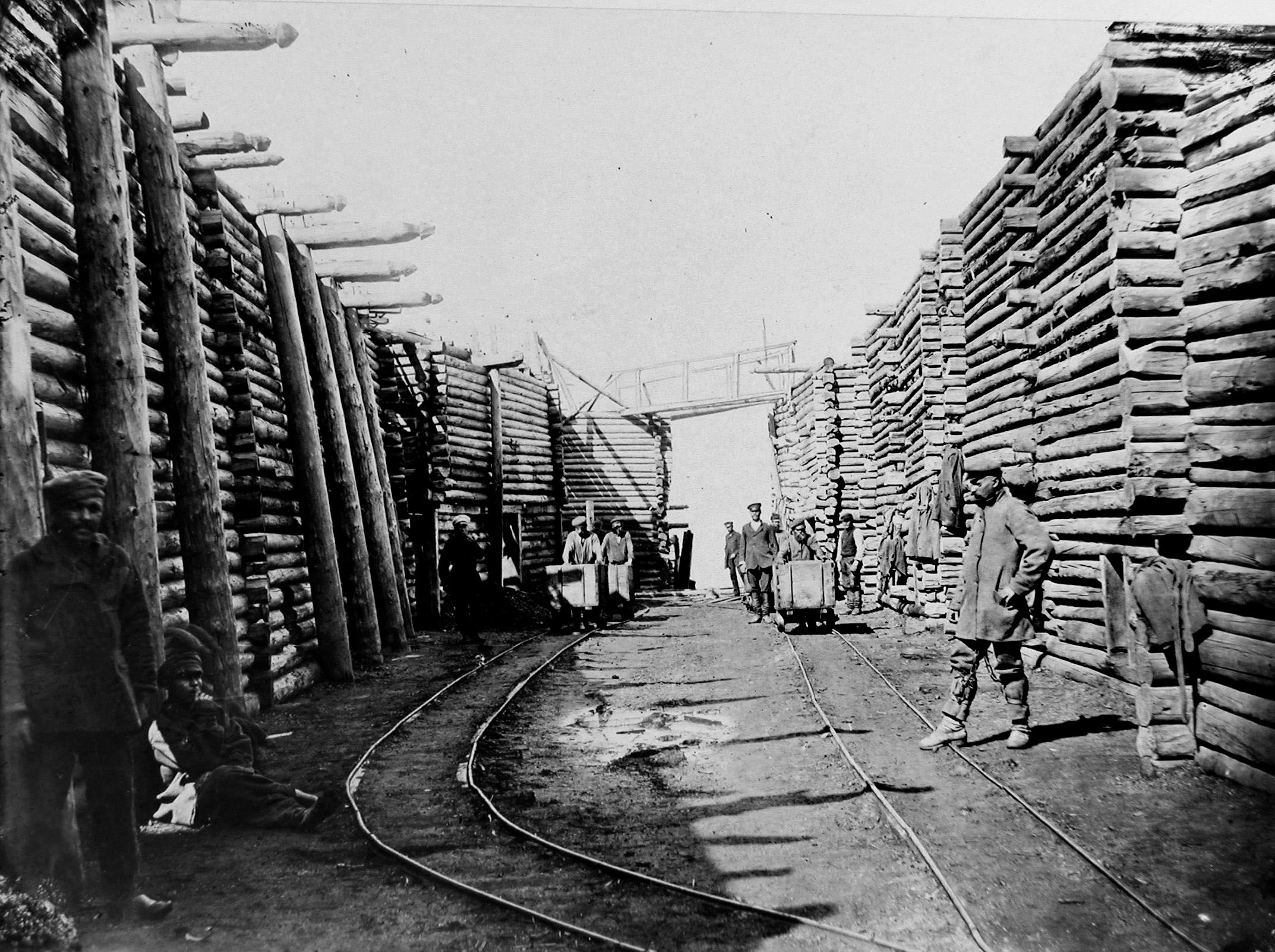

80% осужденных работали на угольных шахтах (в основном около Александровска), остальные — на лесозаготовках и строительных работах. Жили в бараках на 30—50 человек, с земляным полом. Чехов посетил бараки подневольных шахтеров:

Небольшой старый сарай, кое-как приспособленный для ночевки. Я был тут в 5 часов утра, когда поселенцы только что встали. Какая вонь, темнота, давка! Головы разлохмаченные, точно всю ночь у этих людей происходила драка, лица желто-серые и, спросонья, выражения как у больных или сумасшедших. Видно, что они спали в одежде и в сапогах, тесно прижавшись друг к другу, кто на наре, а кто и под нарой, прямо на грязном земляном полу...

Каторжникам Сахалина полагалось в день — в пересчете на современные меры веса — 1,2 кг хлеба и 170 грамм мяса, не считая крупы. Достаточно скудные объемы пищи для человека, занятого на тяжелой работе. Нередко ситуацию усугубляло и плохое качество продуктов. «Хлеб был в самом деле ужасный. При взломе он отсвечивал на солнце мельчайшими капельками воды, прилипал к пальцам и имел вид грязной, осклизлой массы, которую неприятно было держать в руках», — описывает Чехов сахалинскую пайку. О тюремной похлебке он пишет не без горького юмора: «Суп представляет полужидкую кашицу от разварившейся крупы и картофеля, в которой плавают кусочки мяса или рыбы — его хвалят некоторые чиновники, но сами не решаются есть...»

Рассказывает Чехов и о том, как едят каторжане:

Как едят арестанты? Столовых нет. В полдень к бараку, в котором помещается кухня, тянутся арестанты... У каждого в руках какая-нибудь посуда. У кашевара к длинной палке приделан «бочок», которым он черпает из котла и каждому подходящему наливает порцию, причем он может зачерпнуть бочком сразу две порции мяса или ни одного кусочка, смотря по желанию. Когда наконец подходят самые задние, то суп уже не суп, а густая тепловатая масса на дне котла, которую приходится разбавлять водой... Получив свои порции, арестанты идут прочь; одни едят на ходу, другие сидя на земле, третьи у себя на нарах. Надзора за тем, чтобы все непременно ели, не продавали и не меняли своих порций, нет...

Были на Сахалине и женщины. Женщины, прибывшие на остров, делились на два разряда: прибывшие по собственному желанию вместе с осужденными к каторжным работам мужьями и сосланные на каторгу за совершение, как правило, тяжких видов преступлений. Женщины-преступницы стали ссылаться на Сахалин с 1884 года. За какие преступления сюда ссылались женщины, можно, к примеру, увидеть из статистики за 1894 и 1895 годы. В первом случае из 120 женщин 75 были осуждены за убийство, во втором — из 84 женщин убийцами были 52. В 80—90% случаев они лишали жизней своих мужей.

Тюремные власти распределяли прибывающих на остров женщин по своему усмотрению среди каторжан. При этом администрация не предоставляла женщинам права выбора себе сожителя. Антон Павлович Чехов писал об этом так:

Когда прибывает партия женщин на Сахалин, то ее прежде всего торжественно ведут с пристани в тюрьму. Женщины, согнувшись под тяжестью узлов и котомок, плетутся по шоссе, вялые, еще не пришедшие в себя от морской болезни, а за ними, как на ярмарке за комедиантами, идут целые толпы... Мужики-ссыльные идут с честными, простыми мыслями: им нужна хозяйка. Бабы смотрят, нет ли в новой партии землячек. Писарям же и надзирателям нужны «девочки»... Женщину может получить и каторжный, если он человек денежный и пользуется влиянием в тюремном мирке...

Вообще «женский вопрос» на сахалинской каторге явно ужаснул Чехова. По его подсчетам, тогда на острове одна женщина приходилась на четырех мужчин. Десятилетием раньше половая диспропорция была еще большей. Все это превращало мир каторжного Сахалина в страшноватый бордель. Писатель рассказывает:

Лет 15—20 назад каторжные женщины по прибытии на Сахалин тотчас же поступали в дом терпимости... О каких-либо работах не могло быть и речи, женщины служили «потребностям» и в конце концов были развращаемы до такой степени, что в состоянии какого-то ошеломления продавали своих детей за штоф спирта...

По словам Чехова, «местная практика выработала особенный взгляд на каторжную женщину, не то она человек, хозяйка, не то существо, стоящее даже ниже домашнего животного». Писатель приводит пример, как ссыльные подали начальству прошение выделить им «рогатого скота для млекопитания и женского пола для устройства внутреннего хозяйства». Чехов подробно рассказывает о судьбе женщин-преступниц, попавших на Сахалин:

Каторжных работ для женщин на острове нет. Правда, женщины иногда моют полы в канцеляриях, работают на огородах, шьют мешки, но постоянного и определенного, в смысле тяжких принудительных работ, ничего нет и, вероятно, никогда не будет. Каторжных женщин тюрьма совершенно уступила колонии. Когда их везут на остров, то думают не о наказании или исправлении, а только об их способности рожать детей и вести сельское хозяйство. Каторжных женщин раздают поселенцам под видом работниц, на основании ст. 345 «Устава о ссыльных», которая разрешает незамужним ссыльным женщинам «пропитываться услугою в ближайших селениях старожилов, пока не выйдут замуж». Но эта статья существует только как прикрышка от закона, запрещающего блуд и прелюбодеяние, так как каторжная или поселка, живущая у поселенца, не батрачка прежде всего, а сожительница его, незаконная жена с ведома и согласия администрации; в казенных ведомостях и приказах жизнь ее под одною крышей с поселенцем отмечается как «совместное устройство хозяйства» или «совместное домообзаводство», он и она вместе называются «свободною семьей».

Дефицит женщин и всеобщие каторжные нравы, даже у вольных, приводили к ситуациям, поразительным для стороннего наблюдателя. Как рассказывает Чехов:

Сожительниц, имеющих 50 и более лет, я встречал не только у молодых поселенцев, но даже у надзирателей, которым едва минуло 25. Бывает, что приходят на каторгу старуха мать и взрослая дочь; обе поступают в сожительницы к ссыльным поселенцам, и обе начинают рожать как бы вперегонки...

На сахалинской каторге остаток своих дней провела и известная мошенница Софья Ивановна (Шейндля-Сура Лейбовна) Блювштейн (в девичестве Соломониак), известная под кличкой Сонька — Золотая Ручка. Видевший Соньку в 1890 году Чехов описал ее так:

Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом. На руках у нее кандалы... Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков, как, например, в Смоленске, где надзиратель помог ей бежать и сам бежал вместе с нею...

Стоит отметить, что местная администрация зарабатывала на известности Соньки неплохие деньги. Журналист Панкратьев писал о ней:

Каторга, от администрации до арестантов, гордилась Сонькой — Золотой Ручкой. Сонька стала главной Сахалинской достопримечательностью. Даже в одиночной камере, с кандалами на ногах, Соньке не давали покоя. Она сама вспоминала следующее — только, бывает, успокоишься, снова требуют Соньку Золотую Ручку. Думаешь, что опять? Нет, фотографию снимать. Мучили меня этими фотографиями...

Это делалось по настоянию местного фотографа, сколотившего целое состояние на продажах фотокарточек Золотой Ручки.

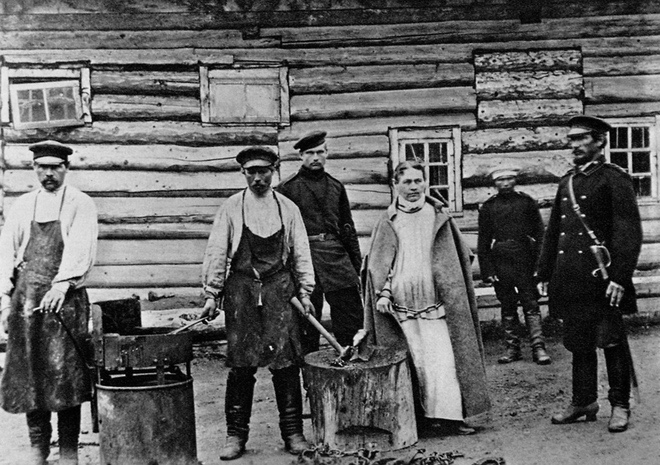

Соньку выводили на тюремный двор, устанавливали декорацию — наковальни, кузнецы с молотами, надзиратели, — и снимали якобы сцену заковывания Золотой Ручки в кандалы. Эти фотографии продавались сотнями на всех пароходах, приходившие на Сахалин. Особенной популярностью эти фотографии пользовалась в Европе.

В конце 1894 г. Сонька вышла на поселение и была определена в сожительство к Степану Богданову, самому свирепому из каторжан, сосланному за убийство. Его боялся весь остров, но Сонька нашла к нему подход и он исполнял при ней функции защитника и телохранителя.

На Сахалин вслед за своими попавшим на каторгу мужьями приезжали их жены с детьми. После тягот и лишения во время продолжительного кругосветного плавания они прибывали на Сахалин в надежде облегчить своим присутствием страдания мужей и предоставить детям возможность быть ближе к отцам. Однако большинство из них были просто обмануты самими осужденными мужчинами. Ярким примером тому служит выдержка из письма одного из сахалинских каторжных, адресованное жене:

Любезная супруга наша! Извещаем Вас, что мы прибыли на Сахалин, слава Богу, благополучно. Климат здесь превосходный и земля для всякого произрастания как нельзя лучше. Один чернозем. Каждому арестанту, как только приедет к нему жена, начальство выдает для домообзаводства сейчас же бесплатно: лошадей двух, коров шесть, уток шесть и петуха. Избу совсем готовую, телегу, соху, борону и прочее, что следует для исправного хозяйства. А посему немедленно, по получении сего письма, распродавайте все, что имеется, за что не попадя и, не откладывая в долгий ящик, объявляйтесь к начальству, заарестовывайтесь и езжайте сюда.

На самом деле свободные женщины, попавшие с детьми на Сахалин, вынуждены были влачить жалкое существование. Исследователь женской каторги на Сахалине Л.В. Поддубский писал:

Ужасные условия жизни в поселениях, бесплодность сельскохозяйственных и домашних работ, в смысле доходности, отсутствие каких-либо заработков на острове, кроме проституции, соблазн всюду и домогательство женщины — властью, насилием, хитростью, подарками и спаиванием водкой, при хронической недостаточности женщин — все это препятствует удовлетворению присущей каждой женщине потребности — создать свой маленький домашний очаг, и постепенно толкает ее на занятие проституцией... Еще хуже положение женщины, у которой есть дети, есть лишний рот, лишние хлопоты, а условия существования — нравственные и физические — и нужда остаются прежними. Участь детей на Сахалине в физическом и нравственном отношении безотрадная!

О незавидной судьбе вольных женщин, в основном простых крестьянок, приехавших вслед за своими мужьями, писал и Чехов:

Если свободная женщина приехала без денег или привезла их мало, — пишет Чехов, — то скоро наступает голод. Заработков нет, милостыню просить негде, и ей с детьми приходится кормиться тою же арестантскою порцией, которую получает ее муж-каторжник и которой едва хватает на одного взрослого...

Писатель даже приводит пример одной вольной крестьянки, которая убила своего мужа. «Когда ее осудят в каторжные работы, то она начнет получать паек, значит, попадет в лучшее положение, чем была до суда...» — объясняет Чехов.

В таких нечеловеческих условиях на каторжном и ссыльном Сахалине рождались дети. Рассказывая о них в сугубо научной книге, Чехов раскрывается как поистине великий литератор:

Рождение каждого нового человека в семье встречается неприветливо; над колыбелью ребенка не поют песен и слышатся одни только зловещие причитания. Отцы и матери говорят, что детей нечем кормить, что они на Сахалине ничему хорошему не научатся, и «самое лучшее, если бы господь милосердный прибрал их поскорее». Если ребенок плачет или шалит, то ему кричат со злобой: «Замолчи, чтоб ты издох!» Но все-таки, что бы ни говорили и как бы ни причитали, самые полезные, самые нужные и самые приятные люди на Сахалине — это дети, и сами ссыльные хорошо понимают это и дорого ценят их. В огрубевшую, нравственно истасканную сахалинскую семью они вносят элемент нежности, чистоты, кротости, радости. Несмотря на свою непорочность, они больше всего на свете любят порочную мать и разбойника отца, и если ссыльного, отвыкшего в тюрьме от ласки, трогает ласковость собаки, то какую цену должна иметь для него любовь ребенка! Я уже говорил, что присутствие детей оказывает ссыльным нравственную поддержку, теперь же еще прибавлю, что дети часто составляют то единственное, что привязывает еще ссыльных мужчин и женщин к жизни, спасает от отчаяния, от окончательного падения.

Впрочем, детство на каторжном Сахалине заканчивалось быстро и зачастую трагически. «Сахалинские дети говорят о розгах, плетях, знают, что такое палач, кандальные, сожитель... Сахалинские дети бледны, худы, вялы; они одеты в рубища и всегда хотят есть...» — пишет Чехов. Печальной была участь многих девочек: «Едва дочерям минуло 14—15 лет, как и их тоже пускают в оборот; матери торгуют ими дома или же отдают их в сожительницы к богатым поселенцам и надзирателям...»

В тюрьмах царской России были узаконены телесные наказания. Каторжников пороли розгами и плетьми за различные нарушения и побеги. Интеллигентнейший Антон Чехов стал свидетелем такой страшной экзекуции. Писатель описал ее во всех ужасающих и натуралистичных подробностях:

Бродяга Прохоров, он же Мыльников, за убийство казака и двух внучек был приговорен хабаровским окружным судом к 90 плетям и прикованию к тачке... Палач берет плеть с тремя ременными хвостами и не спеша расправляет ее. — Поддержись! — говорит он негромко и, не размахиваясь, а как бы только примериваясь, наносит первый удар... В первое мгновение Прохоров молчит и даже выражение лица у него не меняется, но вот по телу пробегает судорога от боли и раздается не крик, а визг... Палач стоит сбоку и бьет так, что плеть ложится поперек тела. После каждых пяти ударов он медленно переходит на другую сторону и дает отдохнуть полминуты. У Прохорова волосы прилипли ко лбу, шея надулась; уже после 5—10 ударов тело побагровело, посинело; кожица лопается на нем от каждого удара... Вот уже какое-то странное вытягивание шеи, звуки рвоты... Прохоров не произносит ни одного слова, а только мычит и хрипит; кажется, что с начала наказания прошла целая вечность, но надзиратель кричит только: Сорок два! Сорок три! До девяноста далеко. Я выхожу наружу...

Смертные казни на каторжном острове Чехов не застал. Но рассказал об одном поистине ужасающем случае, когда к повешению приговорили сразу 11 беглых каторжников. В 1885 году ушедшие в побег сбились в настоящую шайку и вырезали на Сахалине целое поселение аборигенов-айнов. «Беглые каторжные, — пишет Чехов, — напали на селение и, по-видимому, только ради сильных ощущений занялись истязанием мужчин и женщин, последних изнасиловали, и в заключение повесили детей...» Пойманных военный суд приговорил к аналогичной смерти — но повесили только девятерых, двое еще до казни успели отравиться борцом, местной ядовитой травой. Как записал Чехов, по ходившим среди каторжан слухам, один из казненных был невиновен и не причастен к ужасающему преступлению в айнском селении.

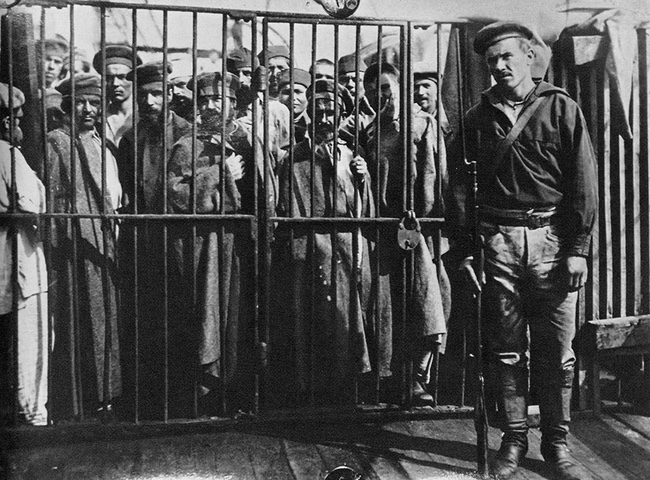

Погрузка арестантов на пароход Одесса — Сахалин. 1888—1890 гг.

Переправка заключенных на остров Сахалин на пароходе «Петербург». 1890 г.

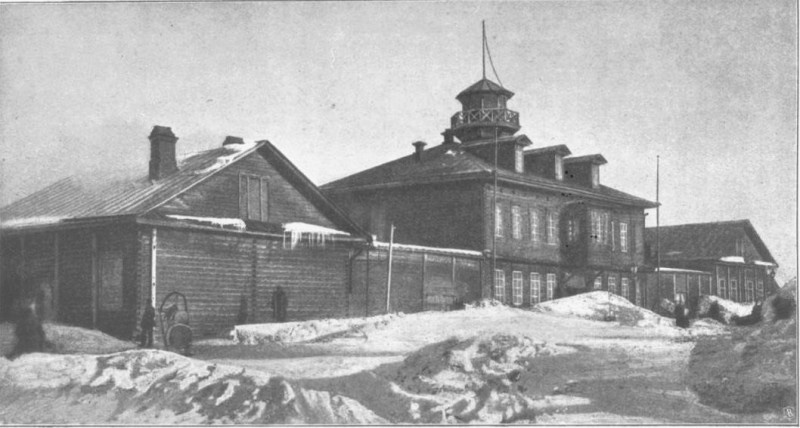

Здание Александровской тюрьмы

Здание Александровской тюрьмы

Корсаковская каторжная тюрьма на Сахалине

Заковка арестованных в кандалы на острове Сахалин. 1890 г.

Заковка в кандалы Соньки Золотой Ручки. Фотография И.И. Павловского

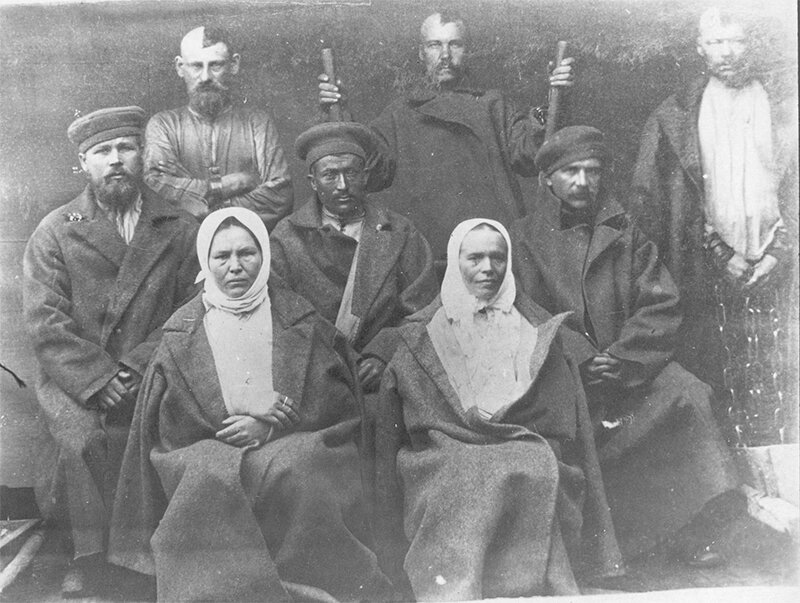

Группа каторжан. Фото сделано в 1890—1891 гг. в окрестностях Александровска на Сахалине

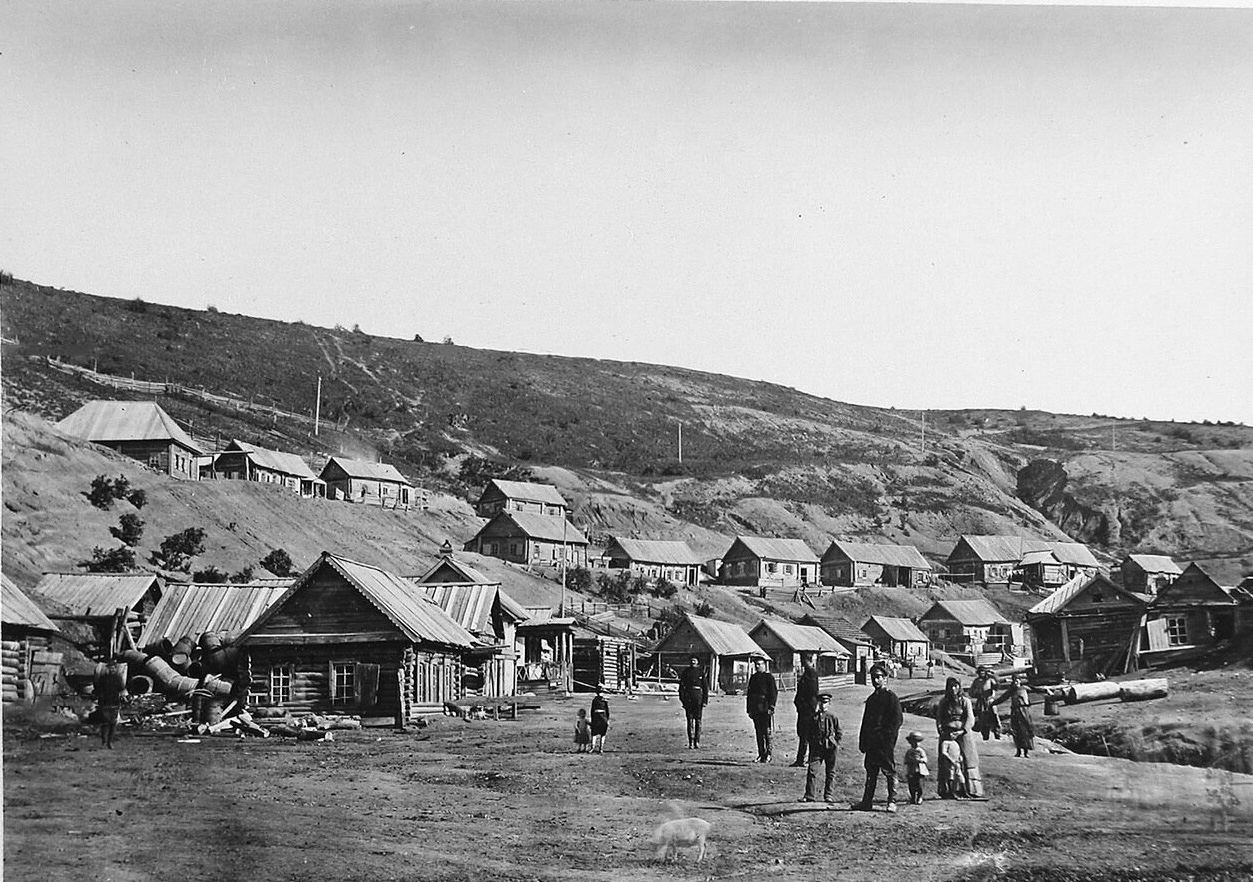

Вид домов в слободе ссыльно-каторжных, живущих вне тюрьмы (Сахалин)

Вид домов, где находилась Воеводская рудничная тюрьма (для совершивших тяжкие преступления и получивших большие сроки заключения) на Сахалине

Ссыльно-каторжные прокладывают дорогу между селениями Арково — Армудан

Ссыльно-каторжные прокладывают дорогу через горный хребет на Сахалине

Обед ссыльно-каторжных в стане во время работ по проведению дороги на Сахалине

Возвращение партии ссыльно-каторжных с работ на Сахалине

Заковка в кандалы арестантов на Сахалине

Каторжане перед выходом на работу

Каторжане за работой, фото И.И. Павловского. 1890 г.

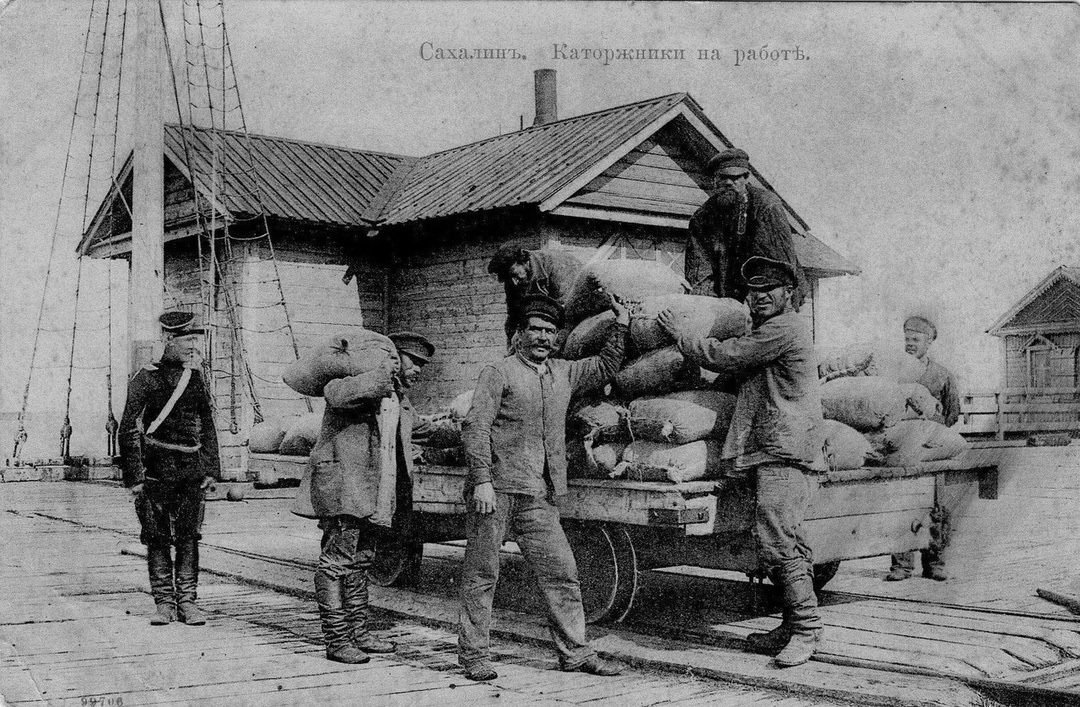

Каторжане на работе

Каторжане на работе

Вечерняя поверка каторжан. Александровская каторжная тюрьма

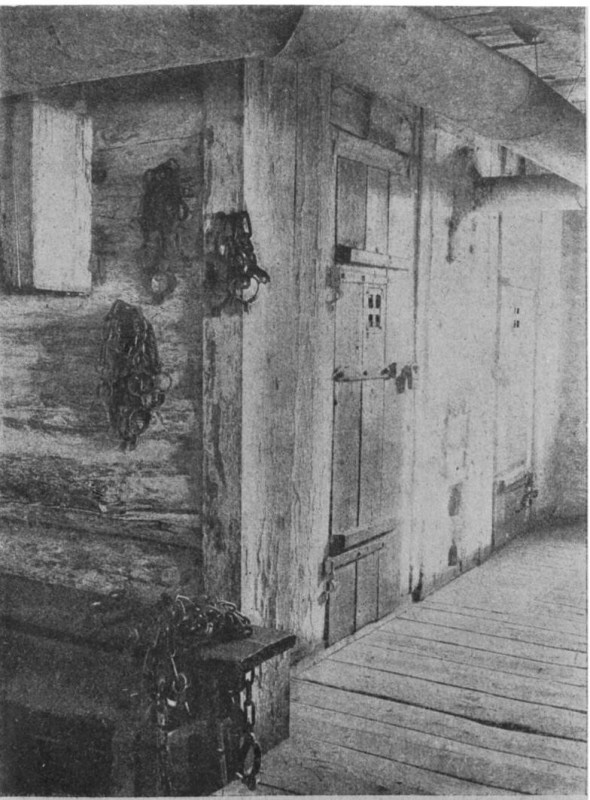

Карцеры Александровской кандальной тюрьмы на Сахалине

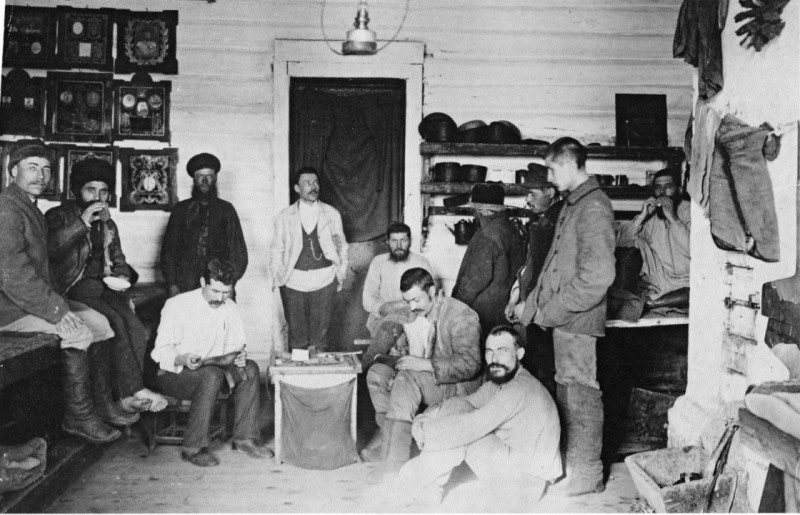

Общая камера. Александровская каторжная тюрьма на Сахалине

Ссыльно-каторжные, прикованные к тачкам, у здания Воеводской Дуэйской тюрьмы

Ссыльно-каторжные, прикованные к тачкам (Сахалин)

Раскомандировка ссыльно-каторжных по работам в Рыковской тюрьме

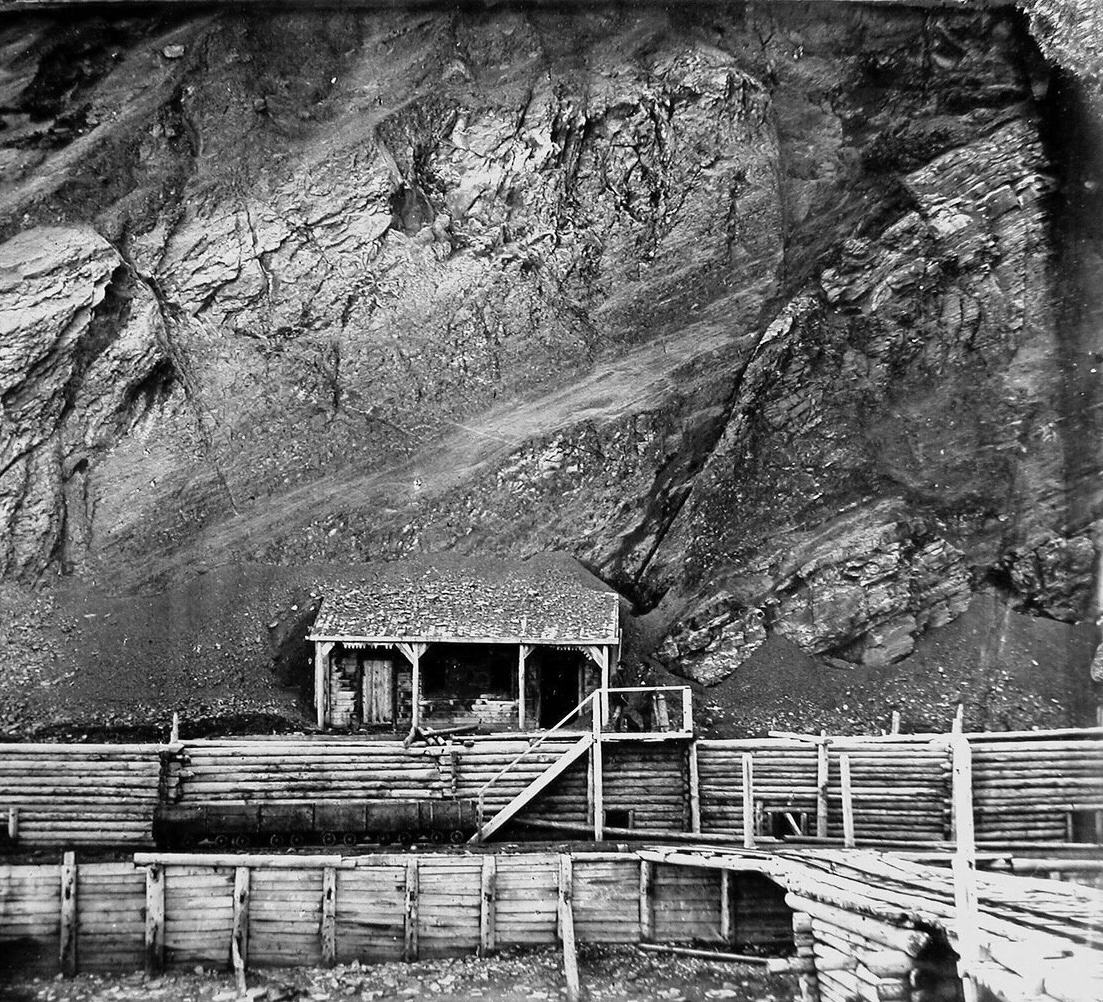

Главная шахта Евгеньевского каменноугольного пласта на Сахалине

Боковой вид рудничных двориков близ поста Дуэ на Сахалине

Ссыльно-каторжные внутри каменноугольного рудничного дворика на Сахалине