Не знаю, что у меня выйдет, но сделано мною немало. Хватило бы на три диссертации. Я вставал каждый день в 5 часов утра, ложился поздно и все дни был в сильном напряжении от мысли, что мною многое еще не сделано… Кстати сказать, я имел терпение сделать перепись всего сахалинского населения. Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым; употреблял я при переписи карточную систему, и мною уже записано около десяти тысяч человек каторжных и поселенцев… Особенно удалась мне перепись детей, на которую я возлагаю немало надежд.

А.П. Чехов — А.С. Суворину (11 сентября 1890 года)

Преодолевая дорожные трудности, писатель добирался на Сахалин в течение 80 дней. На самом острове он пробыл три месяца и три дня. Вечером 11 июля пароход «Байкал», на котором был и Чехов, подошел к острову, встретившему их лесным пожаром: «Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастическою. <…> похоже, как будто горит весь Сахалин. <…> И всё в дыму, как в аду». Но утром картина изменилась: «Солнце стояло уже высоко. То, что было вчера мрачно и темно и так пугало воображение, теперь утопало в блеске раннего утра…»

Еще на катере, доставившем Чехова с парохода «Байкал» на «сахалинскую почву», он познакомился с первым местным чиновником, поэтом Э. Дучинским, а в Александровской слободке — с поселенцем Г.Т. Петровским, с лавочником, бывшим офицером К.Х. Ландсбергом, в Александровском посту — с доктором Б.А. Перлиным, в квартире которого поселился вечером того же дня (19 июля переехал к Д.А. Булгаревичу — казначею канцелярии начальника острова, у которого жил до отъезда на Южный Сахалин 10 сентября).

На следующий день по прибытии Чехов посетил начальника острова генерала В. О. Кононовича, пообещавшего ему «полное содействие». В тот же день писатель побывал в Александровской ссыльно-каторжной тюрьме. Через неделю после приезда Антон Павлович присутствовал при торжественной встрече в Александровском посту начальника Приамурского края генерал-губернатора барона А.Н. Корфа, при осмотре им тюрем и поселений, на обеде, данном в его честь, где писатель познакомился «почти со всею сахалинскою администрацией».

22 июля Чехов был представлен Корфу. Во время получасовой беседа (в присутствии Кононовича) Корф разрешил писателю «бывать где и у кого угодно», осматривать тюрьмы и поселения, но с одним ограничением: не общаться с политическими ссыльными. 23 июля Чехов вновь посетил Корфа, который изложил ему свой взгляд на сахалинскую каторгу и предложил записать с его слов «Описание жизни несчастных». В этот же день в «Аттестате» Чехова и в книге № 88 Александровского окружного управления появилась сахалинская отметка: «явлен июля 23 дня 1890 г.». 30 июля 1890 года Кононович выдал Чехову разрешительное удостоверение:

Дано сие от начальника острова Сахалин лекарю Антону Павловичу Чехову в том, что ему, г. Чехову, разрешается собирание разных статистических сведений и материалов, необходимых для литературной работы об устройстве на острове Сахалине каторги. Начальникам округов предлагаю оказывать г. Чехову для означенной цели при посещении им тюрем и поселений законное содействие, а в случае надобности предоставлять г. Чехову возможность делать разные извлечения из официальных документов. В чем подписом и приложением казенной печати удостоверяем, июля 30 дня 1890 года, пост Александровский.

Начальник острова генерал-майор Кононович

Правитель канцелярии И. Вологдин

Вр. и. д. делопроизводителя Андреев

Этот документ позволил Чехову на другой же день, 31 июля, выехать к Аркаю, начать обследование отдаленных от центра Северного Сахалина тюрем и поселений Александровского и Тымовского округов, 13 августа присутствовать в Дуэ при телесном наказании, а 10 сентября отправиться через Татарский пролив на Южный Сахалин, где в течение месяца продолжал свои исследования тюрем и поселений, положения каторжных и поселенцев, быта и нравов инородцев (гиляков, айно, орочей). Здесь Чехов познакомился с японским консулом — Кузе и двумя его секретарями (Сузуки и Сугиами).

В тот же день, 30 июля, когда Чехов получил от Кононовича удостоверение, начальник острова послал окружным начальникам следующее предписание:

Г-ну начальнику Александровского и Тымовского округа

Выдав вместе с сим свидетельство лекарю Антону Павловичу Чехову в том, что ему разрешается собирать разные статистические сведения и материалы для литературной работы об устройстве на острове Сахалине каторги и поселений с правом посещения им тюрем и поселений, поручаю Вашему Высокоблагородию иметь неослабное наблюдение за тем, чтобы г. Чехов не имел никаких сношений с ссыльнокаторжными, сосланными за государственные преступления, и административно-ссыльными, состоящими под надзором полиции.

Начальник острова генерал-майор Кононович

Население острова в те годы состояло из каторжных, поселенцев, крестьян из ссыльных, людей свободного состояния. Каторжные делились на разряды: исправляющиеся, испытуемые, долгосрочные, бессрочные. На 1 января 1890 года на Сахалине числилось 5905 каторжных. Срок — от нескольких лет до двадцати и пятидесяти (для рецидивистов). Они жили кто в тюрьме, кто в избах, вне тюрьмы.

В течение трех месяцев Чехов сделал перепись сахалинского населения, которую предпринял, главным образом, для того, чтобы иметь возможность зайти в каждую избу, в каждую тюремную камеру, поговорить с каждым каторжным и поселенцем, увидеть своими глазами условия жизни, узнать биографии сахалинцев, получить данные об их правовом положении, семейных отношениях, характерах, настроениях, о положении женщин и детей.

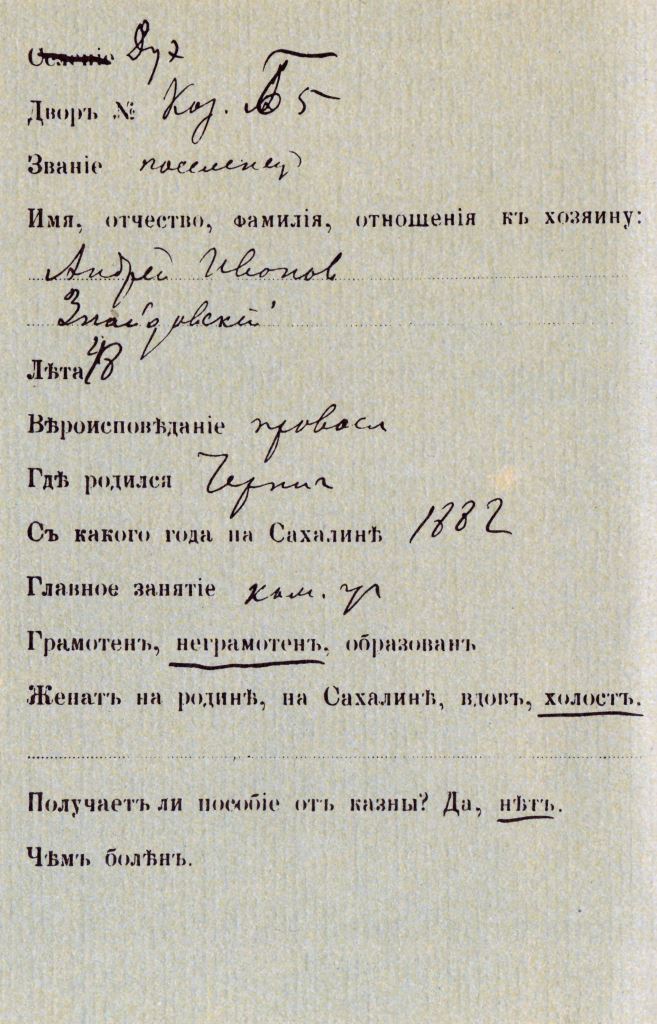

В своей работе писатель пользовался опросными листами, куда заносились данные: место жительства, звание, фамилия, имя, отчество, возраст, вероисповедание, место рождения, срок пребывания на Сахалине, занятие и ремесло, владение грамотой, образование, семейное состояние и т. д. Помимо этого, Чехов просматривал во всех округах отчеты полицейских управлений, канцелярские ведомости, таблицы, приказы, церковные метрические книги, больничные книги, рапорты врачей, надзирателей, смотрителей, отчеты инспекторов, акты, метеорологические таблицы. Он сам для себя составил специальные таблицы.

В чеховских архивах сохранились карточки-анкеты (вопросы и их последовательность были разработаны самим писателем): 7600 с лишним — в Российской государственной библиотеке (ФГБУ РГБ) и 222 — в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ). Некоторые карточки, по-видимому, утеряны: нет Егора Ефремова, которому Чехов посвятил главу VI, Софьи Блювштейн (Соньки-Золотой ручки), М. Дмитриева (ссыльнокаторжного поэта), С. Каратаева (садовника у смотрителя в Дербинском), Прохорова (Мыльникова), при наказании которого присутствовал Чехов, и некоторых других, названных в очерках. На иных карточках сведения не полны.

Во время переписи Чехов редко прибегал к чужой помощи, но все же в ряде карточек записи сделаны не его рукой. Это большей частью те немногие карточки, которые заполнялись на Южном Сахалине не со слов сахалинцев, а по данным подворных описей и исповедных церковных книг, в селениях, куда Чехов не попал. На некоторых карточках в скобках вопросительные знаки, иногда дополнительные замечания: «пришла за мужем», «пришел за женой», «муж уехал в Николаевск», «живет у Наитаки» и др.

На Сахалине Чехов изучал также быт, нравы местных чиновников: от начальника острова до канцелярских служащих, от окружных начальников до надзирателей и солдат, от заведующего медицинской частью до фельдшеров. Он всесторонне исследовал каторжный остров: состояние сельскохозяйственной колонии, виды принудительного труда, наказаний, состояние тюрем, школ, больниц. Ничто не ускользнуло от внимательного взгляда: пища, одежда, гигиенические условия жилищ, игры детей, любовные истории, свадьбы и похороны, климат, промыслы, официальная отчетность и т. д.

Документальные данные свидетельствуют о том, что, вопреки строжайшему предписанию, Чехов встречался и с ссыльнокаторжными, сосланными за государственные преступления, и с административно ссыльными, состоящими под надзором полиции. Чехов, делая перепись сахалинского населения, записал и сосланных за «государственные преступления», специально этого не оговаривая. В архивах Чехова имеются двадцать карточек-анкет, заполненных им на политических ссыльных, их жен и детей (Н.Ф. Крыжановский, П.С. Горкун, С.Е. Кузин, С.А. Волохов, С.Ф. Хреновский, И.И. Хмельцев, А.И. Александрин, В.П. Бражников, В.И. Вольнов, И.С. Шмаус, К.В. Томашевский, А.В. Поплавский, П.К. Домбровский, А.С. Форминский, А.А. Словик, Л.Л. Дегурский, И.Ф. Гельшер, Г.В. Госткевич, С.П. Бугайский, Э.А. Плоский). Эти статистические карточки — живые свидетели общения Чехова с политическими ссыльными.

Осмотр острова Чехов начал с Северного Сахалина, Александровского и Тымовского округов, равных по площади небольшому русскому уезду. Вскоре после приезда он посетил Александровскую ссыльно-каторжную тюрьму. В камерах, более похожих на сарай, он увидел нары и полки: «Спят на жестком или подстилают под себя старые драные мешки, свою одежду и всякое гнилье <…> под нарами сундучки, грязные мешки, узлы, инструменты и разная ветошь». Всюду, во всех камерах, «ужасная нищета», «та же сарайная жизнь, в полном смысле нигилистическая, отрицающая собственность, одиночество, удобства, покойный сон».

Чехова сопровождал начальник округа. Вошедшие молча смотрели на арестантов, а те, вытянув руки по швам, — на посетителей: «похоже на то, как будто мы пришли покупать их». Не раз и не два Чехов слышал от тюремных надзирателей по поводу казарменного воздуха, что от него «душу воротит». Каторжные дышали им годами, «вонючим, промозглым, кислым».

Арестанты в этой тюрьме не носили кандалов, ходили без конвоя. В отличие от тех, кто содержался в «кандальной». В этом, по словам Чехова, «страшном месте» сидели те, кто пытался бежать и был пойман, те, кто находился под следствием за нарушения, совершенные уже на каторге. Особенно запомнились ему недавно возвращенные с бегов: «Оборванные, немытые, в кандалах, в безобразной обуви, перепутанной тряпками и веревками; одна половина головы разлохмачена, другая, бритая, уже начинает зарастать. <…> Постелей нет, спят на голых нарах».

В одной из одиночных камер сидела Софья Блювштейн, известная аферистка Сонька-Золотая Ручка. Чехов смотрел на невысокую, седеющую женщину в ручных кандалах: «Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она всё время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков, как, например, в Смоленске, где надзиратель помог ей бежать и сам бежал вместе с нею».

Дуйская тюрьма показалась Чехову намного грязнее, беднее Александровской, а порядки еще хуже: «Если летом, при открытых окнах и дверях, пахнет помоями и отхожим местом, то, воображаю, какой ад бывает здесь зимою, когда внутри тюрьмы по утрам находят иней и сосульки». Тут были те же общие камеры. Они обрекали людей становиться, как писал Чехов, «не общиной, не артелью, налагающей на своих членов обязанности, а шайкой, освобождающей их от всяких обязанностей по отношению к месту, соседу и предмету. <…> Если в камере вонь или нет никому житья от воровства, или поют грязные песни, то виноваты в этом все, то есть никто».

Еще страшнее выглядели «казармы для семейных». Администрация селила в таких же, как тюремные камеры, с такими же нарами и парашами, каторжных с их законными женами и детьми, и тут же каторжных с сожительницами и любовницами: «По этим варварским помещениям и их обстановке, где девушки 15 и 16 лет вынуждены спать рядом с каторжниками, читатель может судить, каким неуваженьем и презрением окружены здесь женщины и дети, добровольно последовавшие на каторгу за своими мужьями и отцами» <…> В одной из таких семейных камер пол оказался черным от грязи, чавкал поросенок, а вонь от клопов перебивала все запахи. Кожа младенцев походила от укусов клопов на красный сафьян. Несколько семейств спали на одних общих нарах».

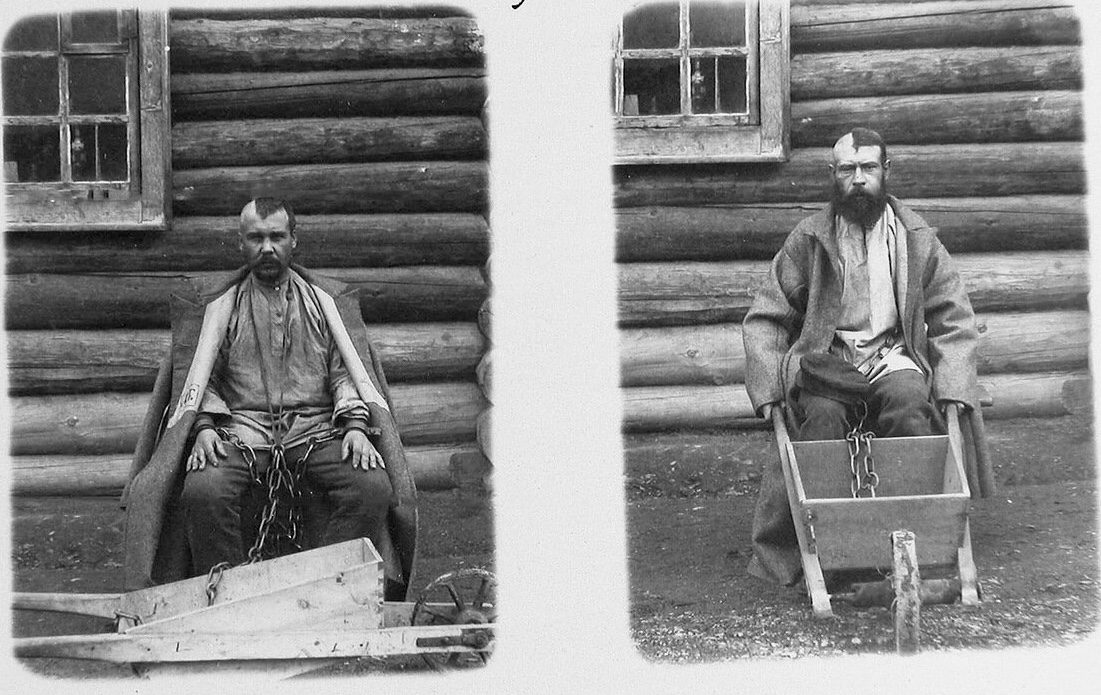

Воеводская тюрьма, одно из старых сахалинских узилищ, превзошла все остальные по безобразности. Здесь содержались тяжкие преступники в ручных и ножных кандалах, прикованные к тачкам: «Ночью, во время сна арестант держит тачку под нарой». Эта тюрьма показалась Чехову страшной: «Около тюрьмы ходят часовые; кроме них, кругом не видно ни одного живого существа, и кажется, что они стерегут в пустыне какое-то необыкновенное сокровище».

Тюрьма в Рыковском была из новых и на хорошем счету по гигиене. По крайней мере, в кухне и пекарне оказалось чисто. Еда отличалась от арестантской пищи в других местах заключения, где обыкновенно хлеб был с глиной, а от щей шел вонючий запах. Но жизнь в общих камерах, особенно жизнь скрытая, и здесь складывалась как везде: картежная игра, неизбежное ростовщичество, самосуд, ябедничество, наушничество.

Каторжные жили не только в тюрьмах. Тем, кто числился по разряду исправляющихся, разрешали жить вне тюрьмы и даже иметь хозяйство. Так жили и другие разряды каторжан: испытуемые, долгосрочные и бессрочные. Как правило, это были семейные люди, за кем последовали жена и дети. Вне тюрьмы жили мастеровые (сапожники, столяры). Таковых набиралась четвертая часть всех каторжных.

Чем занимались каторжные на острове? Добывали уголь, корчевали лес, осушали болота, строили, ловили рыбу, использовались на сельскохозяйственных работах. В начале каторги, а потом при освоении новых мест, они сами строили тюрьмы. Каторжные работы Чехов определил как тяжкие, нелегкие, напряженные, мучительные. Бесплатный труд каторжан по обслуживанию местного чиновничества, услужение частным лицам, по мнению Чехова, даже не каторга, а крепостничество. И человек уже — «не ссыльнокаторжный, а раб, зависящий от воли барина и его семьи». Порой бывало так, что один раб обслуживал другого, если, допустим, каторжная становилась любовницей чиновника или офицера и командовала прислугой из таких же, как она, каторжных. Более того, она помыкала прислугой из солдат или из людей свободного состояния. О таких случаях Чехов отозвался, как о чем-то подлом и «в высшей степени унизительном для человеческого достоинства».

Каторжные сопровождали исследователей, отправлявшихся в тайгу. Их использовали как вьючных животных. Да и на других работах они порой заменяли лошадей. Эту картину Чехов постоянно видел на Сахалине: «Летом люди, запряженные в бревно в пол-аршина и толще, а в длину в несколько сажен, производят тяжелое впечатление; выражение их лиц страдальческое, особенно если они, как это я часто наблюдал, уроженцы Кавказа. Зимою же, говорят, они отмораживают себе руки и ноги и часто даже замерзают, не дотащив бревна до поста».

Судьбу женщин-каторжанок Чехов выделил особо в своем труде о Сахалине. Их в то время на острове было свыше шестисот. Администрация «фильтровала» каждую партию вновь прибывших. Женщины-преступницы попадали в прислуги к чиновничеству, хотя это запрещалось. Их поставляли в местные гаремы писарей и надзирателей. Отдавали в жены и в работницы поселенцам и даже каторжным, если те имели деньги. На языке администрации это называлось свободным сожительством, «свободной семьей».

На каторге, по наблюдениям Чехова, выработался особенный взгляд на каторжную женщину: «не то она человек, хозяйка, не то существо, стоящее даже ниже домашнего животного». От скуки, от бессмыслицы положения или ради денег женщины занимались проституцией. Каторжных работ они не исполняли. Иногда их использовали для мытья полов в канцеляриях, посылали на огородные работы, они шили мешки и т. п. Но телесное наказание грозило каторжанкам так же, как и мужчинам.

В один из дней Чехов увидел наказание плетьми. Потом несколько ночей ему снились палач и скамья, к которой привязали человека. Не выдержав зрелища, он вышел из помещения, где продолжалась экзекуция: «Кругом на улице тихо, и раздирающие звуки из надзирательской, мне кажется, проносятся по всему Дуэ. Вот прошел мимо каторжный в вольном платье, мельком взглянул на надзирательскую, и на лице его и даже в походке выразился ужас».

Арестантов и поселенцев секли розгами за любую провинность: «неисполнение дневного урока (например, если сапожник не сшил положенных трех пар котов, то его секут), пьянство, грубость, непослушание… Если не исполнили урока 20–30 рабочих, то секут всех 20–30». Один из чиновников хвастался Чехову, как он отвадил арестантов подавать прошения. Он приказал сечь их, если таковые покажутся вздорными, малозначительными. Почти все прошения он находил «чепухой», каторжника секли: «Теперь уже просьб не подают. Я отучил их».

О казнях Чехов слышал от священника, которому приходилось напутствовать приговоренных к повешению. И от чиновников, присутствовавших при казни по обязанности:

Всю ночь накануне казни чиновники и офицеры не спали, ходили друг к другу; пили чай. Было общее томление, и никто не находил себе места. <…> Было раннее октябрьское утро, серое, холодное, темное. У приговоренных от ужаса лица желтые и шевелятся волосы на голове. Чиновник читает приговор, дрожит от волнения и заикается оттого, что плохо видит. Священник в черной ризе дает всем девяти поцеловать крест и шепчет, обращаясь к начальнику округа:

— Ради Бога, отпустите, не могу…

В августе 1890 года Чехов был в каменноугольных копях, где работали каторжные. Его провели мрачными коридорами, в которых сотни каторжных с пяти часов утра, согнувшись, а то и ползком, выполняли норму, ежедневный «урок» — свыше 10 пудов угля, который вывозили на пудовых санях по узким коридорам. Каторжные и поселенцы добывали уголь под землей, лишь на ночь возвращаясь в тюрьмы или, как поселенцы, тоже работавшие на руднике, в сарай. В один из августовских дней Чехов зашел вместе с местным врачом в такой сарай рано утром: «Какая вонь, темнота, давка! Головы разлохмаченные, точно всю ночь у этих людей происходила драка, лица желто-серые и, спросонья, выражения как у больных или сумасшедших. Видно, что они спали в одежде и в сапогах, тесно прижавшись друг к другу, кто на наре, а кто и под нарой, прямо на грязном земляном полу».

Кто были эти люди, сидевшие в камерах, работавшие в копях, жившие на поселении? Бывшие дворяне, офицеры, священники, мещане, купцы, крестьяне, беглые солдаты. Выслушав сотни, тысячи людей, Чехов уловил ординарность совершенных ими преступлений: убийство, поджог, растление малолетних, детоубийство, подделка денег, изнасилование.

Отбыв срок, бывший каторжный или каторжанка становились поселенцами, получали участок земли, могли обзавестись домом, хозяйством. Жить с семьей, если жена и дети (или муж и дети) приехали с ними. Или образовать «свободную пару», то есть найти сожителя или сожительницу. По сахалинским понятиям это не считалось предосудительным. Те, у кого были деньги, оставались в главном селении округа, покупали или строили дом здесь, где была «цивилизация», хотя бы в виде почты.

В первые два-три года поселенцы получали от казны пособие. Им выдавали в долг семена, скот. В беднейших семьях дети получали кормовое пособие до 15 лет, поэтому родители убавляли им возраст. Если ссыльный поступал на должность (писарь, учитель), он получал жалованье. Если поселенец уличался в нерадении, лени, его могли вернуть на год в тюрьму, либо лишали казенного довольствия.

День за днем Чехов обходил избы поселенцев. Иногда его сопровождал кто-нибудь: то надзиратель, то каторжный, то врач, то кто-то из администрации. Скоро он заметил особенность этого сахалинского жилья. Двора нет, около дома ни сада, ни палисадника, ни деревца. Внутри одна-единственная комната похожа на камеру. В красном углу нет старых образов, в семье нет деда и бабки. Всё будто случайно, временно: «Нет кошки, по зимним вечерам не бывает слышно сверчка… а главное, нет родины».

Многие поселенцы жили убого, скудно, праздно и бессмысленно. Освоение нового участка, как показалось Чехову, не менее тяжкое наказание, чем каторга. Поселенцы сами валили лес, корчевали, строили избы, клали печи. Иногда они бросали недостроенное жилье и уходили. Эти брошенные дома Чехов видел на всем острове.

Среди поселенцев были такие, кто вообще не хотел работать на земле. Они пробавлялись игрой в карты, убогим прозябанием. Чехову запомнилась беспутная Лукерья Непомнящая, с «нехорошими, мутными» глазами, и бобыль в нетопленом доме. Зачастую это были люди, отбывавшие каторжный срок в прислугах. Чехов уподобил их русскому дворовому человеку, отпущенному на свободу после отмены крепостного праваа, «умеющему чистить сапоги и жарить котлеты, но неспособного к земледельческому труду, а потому и голодного, брошенного на произвол судьбы». Такие поселенцы — безразличные, неведомо зачем живущие — встречали Чехова с недоумением, но на вопросы отвечали.

В Александровской слободке Чехов видел и покрытые тесом дома, ухоженные огороды. Это относительное благополучие объяснялось тем, что жители слободки занимались торговлей спиртом и старыми арестантскими вещами. Самые ловкие сколачивали на этом запретном занятии немалый капитал. Некоторые поселенцы успешно занимались земледельческим трудом, осваивали свой участок. Но подселение на этот участок еще одного хозяина обрекало обоих на постепенное обнищание. Обреченными оказывались и те, кого сажали на землю, не пригодную к земледелию и к разведению скота, где порой не было воды для питья. Эти люди жили одним: отбыть срок и скорее уехать.

Каждое новое поселение по-своему доказывало: тюрьма и колония несовместимы. По наблюдениям Чехова, общая камера убивала в каторжном оседлого человека, семьянина. Она лишала его здоровья. После десяти лет каторги (средняя продолжительность), тем более после работы в руднике, колония получала больного, ничего не желающего человека.

В селении Красный Яр, новом, еще не освоенном, Чехов ходил из избы в избу по кочкам, разрытой глине, через канавы. Некоторые избы стояли недостроенные, пустые, так как поселенцы уже ушли. В одной из изб Чехов увидел кавказцев, которые вызывали в нем, где бы он ни увидел их на Сахалине, острое чувство жалости. Холод, сырость, чужой язык, бесконечные унижения действовали на них, по его наблюдениям, сильнее, чем на русского мужика, знакомого с морозами, с нравами деревенской жизни. В таких беспризорных селениях даже надзиратели думали, как бы поскорее выбраться в другое место, а лучше всего на материк. Эти селения с брошенными избами, эти места, откуда не вела никуда ни одна дорога, казались сахалинским мороком, призраками «фантастического края».

Было ли на Сахалине нормальное земледелие, которое, как думалось столичным начальникам, удержит поселенцев на острове? Через 10 лет (иногда этот срок растягивался до 20 лет) поселенец получал звание крестьянина из ссыльных. Вот такие и должны были, по убеждению теоретиков колонизации, стать основным и постоянным населением Сахалина. Однако Чехов увидел в Александровском округе лишь одно селение, обнадеживающее на этот счет. Корсаковское походило на русскую деревушку. Здесь велось успешное хлебопашество. Жителей Чехов назвал не ссыльными, не каторжными, не поселенцами, а мужиками и бабами. Он подметил приметы оседлой жизни, устойчивого быта и довольства: сытые собаки, большое стадо, палисадники у дома, цветы на окнах, огороды, бани, школа, часовня.

Истоки благополучия Корсаковского селения — большие земельные участки, не сравнимые с крестьянскими наделами в России и других сахалинских селениях, около четырех десятин. И все же многие уезжали на материк, когда приходило разрешение на поселение в Сибири. Постепенно становилось понятным, что гонят с Сахалина, как подчеркнул Чехов, «сознание необеспеченности, скука, постоянный страх за детей… Главная же причина — это страстное желание хотя бы перед смертью подышать на свободе и пожить настоящею, не арестантскою жизнью». Но каторга не отпускала никого окончательно. Если бывший каторжный вел себя на материке дурно, то его могли выслать на Сахалин и уже без права возврата.

После Дуэ он осматривал Тымовский округ. Всё та же бедность, избы с забитыми или невставленными окнами, скука, праздность. И всюду земля, мало пригодная для земледелия. Дороги плохие или их нет вообще. Жизнь подчинялась случайностям и бездумным действиям администрации, сводившей всё на нет. Чехов опять заходил в избы. Поселенцы готовы были развеять скуку, поговорить с приезжим человеком. Они производили впечатление лишних, ненужных, «не живущих и не мешающих другим жить». В одну из дождливых ночей в Дербинском, где Чехова поместили в новом пустом амбаре, построенном возле тюрьмы, он услышал странные звуки:

С вечера часов до двух ночи я читал или делал выписки из подворных описей и алфавита. <…> Было спокойно и в амбаре и у меня на душе, но едва я тушил свечу и ложился в постель, как слышались шорох, шёпот, стуки, плесканье, глубокие вздохи… Капли, падавшие с потолка на решетки венских стульев, производили гулкий, звенящий звук, и после каждого такого звука кто-то шептал в отчаянии: «Ах, Боже мой, Боже мой!»

Утром Чехов увидел на улице толпу каторжных. Оборванных, вымокших, продрогших. Они просились в больницу. Смотритель отгонял их. Чехову показалось, что его ночной кошмар не кончился:

Приходит на ум слово «парии», означающее в обиходе состояние человека, ниже которого уже нельзя упасть. За всё время, пока я был на Сахалине, только в поселенческом бараке около рудника да здесь, в Дербинском, в это дождливое, грязное утро, были моменты, когда мне казалось, что я вижу крайнюю, предельную степень унижения человека, дальше которой нельзя уже идти.

10 сентября на пароходе «Байкал» Чехов отплыл из Александровска: «Было очень темно. Я стоял один на корме и, глядя назад, прощался с этим мрачным мирком <…> показались огни Дуэ. Но скоро и это всё исчезло, и остались лишь потемки да жуткое чувство, точно после дурного, зловещего сна». Он уловил выражение глаз у тех, кто его провожал. Они и сами признавались, что завидуют ему: через месяц он уедет в Россию, а они останутся в этом «мирке», который показался Чехову «маленьким адом».

На Южном Сахалине Чехов пробыл месяц — по 12 октября 1890 года. Знакомился с островом, вел перепись местного населения, все больше скучал по дому, по семье, нетерпеливо ждал парохода на Одессу. «Ведь вот уж три месяца, — поясняет он свое настроение, — как я не вижу никого, кроме каторжных или тех, которые умеют говорить только о каторга, плетях и каторжных. Унылая жизнь». Прибыв в Корсаковск 12 сентября, Чехов в первые же дни осмотрел здешнюю тюрьму. Такие же, как на севере, сырые камеры, тяжелый воздух. Смотритель более всего гордился пожарным обозом. Показал новому человеку свое «чудо»: по сигналу тревоги каторжные, старые и молодые, впряглись в обоз и побежали по улице.

Южные селения показались Чехову иными, чем на севере. Нищета не бросалась в глаза. Люди выглядели менее истощенными и подавленными. В описаниях этих мест гораздо больше бытовых историй, фамилий, коротких зарисовок, похожих на сжатые сюжеты, мгновенных портретов, ситуаций, деталей. Например, о «сахалинской Гретхен», дочери поселенца Тане: «Она белокура, тонка, и черты у нее тонкие, мягкие, нежные. Ее уже просватали за надзирателя. Бывало, едешь через Мицульку, а она всё сидит у окна и думает. А о чем может думать молодая, красивая девушка, попавшая на Сахалин, и о чем она мечтает, — известно, должно быть, одному только Богу».

В эти годы на Сахалине преобладали чиновники молодого и среднего возраста. Некоторые, как А.М. Бутаков, начальник Тымовского округа, показались Чехову дельными, заботливыми. О ком-то он отозвался с нескрываемой симпатией, например о Д.А. Булгаревиче, чиновнике из канцелярии начальника острова. Чехов поселился у него в Александровске и жил до отъезда в Корсаковск. Выпускник духовной семинарии, человек добрый, сердобольный, он много рассказывал о сахалинской жизни. В частности о школах, которыми он заведовал, но лишь официально, так как они находились в руках чиновников на местах. По общему мнению, школы влачили жалкое существование. Преподавали в них не учителя, а грамотные ссыльные за мизерное жалованье.

Может быть, от него Чехов слышал о нравах сахалинской канцелярии, которые назвал «капризами». Из-за бестолковости, неопытности, разгильдяйства писарей, различных младших чиновников поселенец мог оставаться таковым и после десятилетнего срока, а не становился крестьянином из ссыльных. Старики жаловались, что так и не получили положенного звания. К тому же в одном округе это звание давали на одних условиях, а в другом на иных. Чехов иронизировал: «Если новый окружной начальник потребует от поселенцев железных крыш и уменья петь на клиросе, то доказать ему, что это произвол, будет трудно».

Слышанное и виденное постепенно обнажало механизм чиновничьей жизни на всех ее ступенях. Движущая сила — взятка, подкуп. Карты, пьянство, разврат, тайные ссудные кассы в тюрьмах — всё это процветало благодаря повсеместному подкупу. Деньги «отменяли» любые правила, указы, уставы, инструкции и скрывали любые проступки и преступления. Другая сила — это воровство. Крали всё и всюду, кто что мог и умел. Данные из «Ведомости о приходе и расходе медикаментов…» Чехов подытожил невеселой усмешкой: «Всего, не считая извести, соляной кислоты, спирта, дезинфекционных и перевязочных средств <…> потрачено шестьдесят три с половиной пуда лекарств; сахалинское население, стало быть, может похвалиться, что в 1889 году оно приняло громадную дозу».

Еще один бич — бесконтрольность, отсутствие профессионалов и полное пренебрежение к человеку. Особенно зримо это общее свойство сахалинской жизни открылось Чехову-врачу в лазарете:

Кровати деревянные. На одной лежит каторжный из Дуэ, с перерезанным горлом <…> слышно, как сипит воздух. <…> Повязки на шее нет; рана предоставлена себе самой. <…> У хирургических больных повязки грязные, морской канат какой-то, подозрительный на вид, точно по нем ходили. Фельдшера и прислуга недисциплинированны, вопросов не понимают и производят впечатление досадное. Один только каторжный Созин, бывший на воле фельдшером <…> своим отношением к делу не позорит бога Эскулапа.

Чем болели и от чего чаще всего умирали на острове? От чахотки. Диагноз Чехова звучал так: «Суровый климат, всякие лишения, претерпеваемые во время работ, побегов и заключения в карцерах, беспокойная жизнь в общих камерах, недостаток жиров в пище, тоска по родине — вот главные причины сахалинской чахотки». Далее он назвал сифилис, цингу, скрытое, невыявленное безумие, желудочно-кишечные заболевания, травмы. На весь остров имелись три врачебных пункта и бараки для больных. В один из дней Чехов вел амбулаторный прием в Александровском лазарете. У двери стоял надзиратель с револьвером. Врача и больного разделял стол с деревянной решеткой, как в банкирской конторе:

Приводят мальчика с нарывом на шее. Надо разрезать. Я прошу скальпель. Фельдшер и два мужика срываются с места и убегают куда-то, немного погодя возвращаются и подают мне скальпель. Инструмент оказывается тупым <…> приносят еще один скальпель. Начинаю резать — и этот тоже оказывается тупым. <…> Ни таза, ни шариков ваты, ни зондов, ни порядочных ножниц, ни даже воды в достаточном количестве.

Не осуждая и не оправдывая установившиеся на Сахалине неписаные законы жизни, Чехов искал первопричины и объяснение: «В прежнее время на каторге служили по преимуществу люди нечистоплотные, небрезгливые, тяжелые, которым было всё равно, где бы ни служить, лишь бы есть, пить, спать да играть в карты; порядочные же люди шли сюда по нужде и потом бросали службу при первой возможности, или спивались, или же мало-помалу обстановка затягивала их в свою грязь, подобно спру[ту-осьминогу], и они тоже начинали красть, жестоко сечь…»

Скука и тоска обволакивали, как туман, и действовали на всех. Сахалинские солдаты скучно пели веселые песни. Всего их в 1890 году было на острове 1548 человек. Тяжесть их труда порой равнялась бремени каторжных и поселенцев. В массе своей, не нужные ни каторжному делу, ни воинской службе, они превращались не то в лакеев при чиновниках, не то в пособников и участников тюремного воровства, произвола, торговли спиртным, побоев. Их часто назначали тюремными надзирателями. В их квартирах Чехов видел малолетних сожительниц:

Войдешь в квартиру надзирателя; он, плотный, сытый, мясистый, в расстегнутой жилетке и в новых сапогах со скрипом, сидит за столом и «кушает» чай; у окна сидит девочка лет 14 с поношенным лицом, бледная. Он называет себя обыкновенно унтер-офицером, старшим надзирателем, а про нее говорит, что она дочь каторжного, и что ей 16 лет, и что она его сожительница.

Старшие по чину и чиновники презирали солдат, помыкали ими, а они отыгрывались на каторжных, на всех, кто слаб, беззащитен, бесправен. Все жили в общей атмосфере, проникавшей всюду, влиявшей, как погода, неотвратимо и пагубно. Защитой не служили ни стены хороших казенных квартир, ни отдаленность селения от центра округа. Даже прямо не участвуя в сахалинском «домострое», человек испытывал его воздействие на свои мысли, настроение. Он видел, он знал, он заражался общим воздухом.

Сахалинское «общество» в целом показалось Чехову разнообразным. Чиновники, осведомленные о встречах Чехова с Корфом и Кононовичем, встречали его радушно. Для многих это была возможность беседы с известным литератором, человеком с материка, из другого мира. В их рассказах о себе, о каторге Чехов уловил общее раздражение. Оно проявлялось иначе, чем у «несчастных», но тоже разрушало. Чехов заметил, что они и их домашние расположены к чахотке, нервным расстройствам, психическим заболеваниям.

Вольная и принудительная колонизация Сахалина не дала ожидаемых результатов — люди при любой возможности покидали остров. Вместе с детьми, участь которых на Сахалине произвела на Чехова гнетущее впечатление и стала в его повествовании одной из самых безотрадных нот. Рождение младенца в семье ссыльного встречалось, по словам Чехова, «неприветливо»: «над колыбелью ребенка не поют песен и слышатся одни только зловещие причитывания. Отцы и матери говорят, что детей нечем кормить, что они на Сахалине ничему хорошему не научатся, и "самое лучшее, если бы Господь милосердный прибрал их поскорее". Если ребенок плачет или шалит, то ему кричат со злобой: "Замолчи, чтоб ты издох!"».

И все-таки, по наблюдениям Чехова, «дети часто составляют то единственное, что привязывает еще ссыльных мужчин и женщин к жизни, спасает от отчаяния, от окончательного падения». Но общий воздух острова отравлял всех: «Дети провожают равнодушными глазами партию арестантов, закованных в кандалы; когда кандальные везут тачку с песком, то дети цепляются сзади и хохочут. Играют они в солдаты и в арестанты. <…> Сахалинские дети бледны, худы, вялы; они одеты в рубища и всегда хотят есть». Едва девочке исполнялось 13–14 лет, она становилась проституткой или сожительницей: «или их продают отец и мать — с голода, рассуждая, что чистота нужна только богатым, или же девочек развращают на стороне мужчины, имеющие чины».

Положение сахалинских детей Чехов назвал «необычайным», то есть исключительным, какого более нигде нет: «Я видел голодных детей, видел тринадцатилетних содержанок, пятнадцатилетних беременных. Проституцией начинают заниматься девочки с 12 лет, иногда до наступления менструаций. Церковь и школа существуют только на бумаге, воспитывают же детей среда и каторжная обстановка».

В начале октября 1890 года Чехов завершал свои дела. Собирал бумаги, укладывался. 13 октября он поднялся на борт парохода Добровольного флота «Петербург». Ночью «Петербург» вышел в Японское море. Маршрут возвращения на родину морем, вокруг Азии через Индийский океан, Суэцкий пролив, Одессу, Чехов наметил еще в январе 1890 года. Но на Сахалине Чехов узнал, что в ряде намеченных ранее пунктов (Владивостоке, Японии, Шанхае, Суэце) карантин, что холера устроила ему «ловушку». Возник было план возвращения через Америку, но к началу октября «холера во Владивостоке <...> прекратилась», и Чехов отказался от «американского» варианта. Владивосток был первым городом на обратном пути. Чехов пробыл здесь около пяти суток, посетил Общество изучения Амурского края, просмотрел в библиотеке газету «Владивосток» и сделал из нее выписки для будущей сахалинской книги. Во Владивостоке Чехову выдали (17 октября) заграничный паспорт.

19 октября «Петербург» вышел из порта Владивостока и отправился в обратный путь. Пришлось миновать Японию, так как холера там еще не прекратилась, и сделать первую заграничную остановку в Гонконге. В Южно-Китайском море пароходу и пассажирам грозила опасность, их настиг тайфун, была сильная качка. По пути к Сингапуру бросили в море двух покойников. Остров Цейлон, который показался после «ада» — Сахалина — настоящим раем, Чехов объездил по железной дороге.

От Цейлона Чехов 13 дней плыл на «Петербурге» по Индийскому океану, Красному морю и Суэцкому каналу и далее 7 дней через Средиземное и Черное моря в Одессу. Во время пятидесятидневного плавания на «Петербурге» Чехов подружился с командой. Капитану К. Шишмареву он послал свой сборник «Хмурые люди», на котором, судя по ответу адресата, подписался: «Мичман от литературы».

Возвращение Чехова из-за границы на родину, в Одессу, зафиксировано в его заграничном паспорте: «Явлен 5 декабря 1890 г. Полицейское управление Одессы». 7 декабря 1890 года мать и брат Михаил Павлович встречали Чехова в Туле. 8 декабря, после почти восьмимесячного путешествия, Чехов вернулся в Москву.

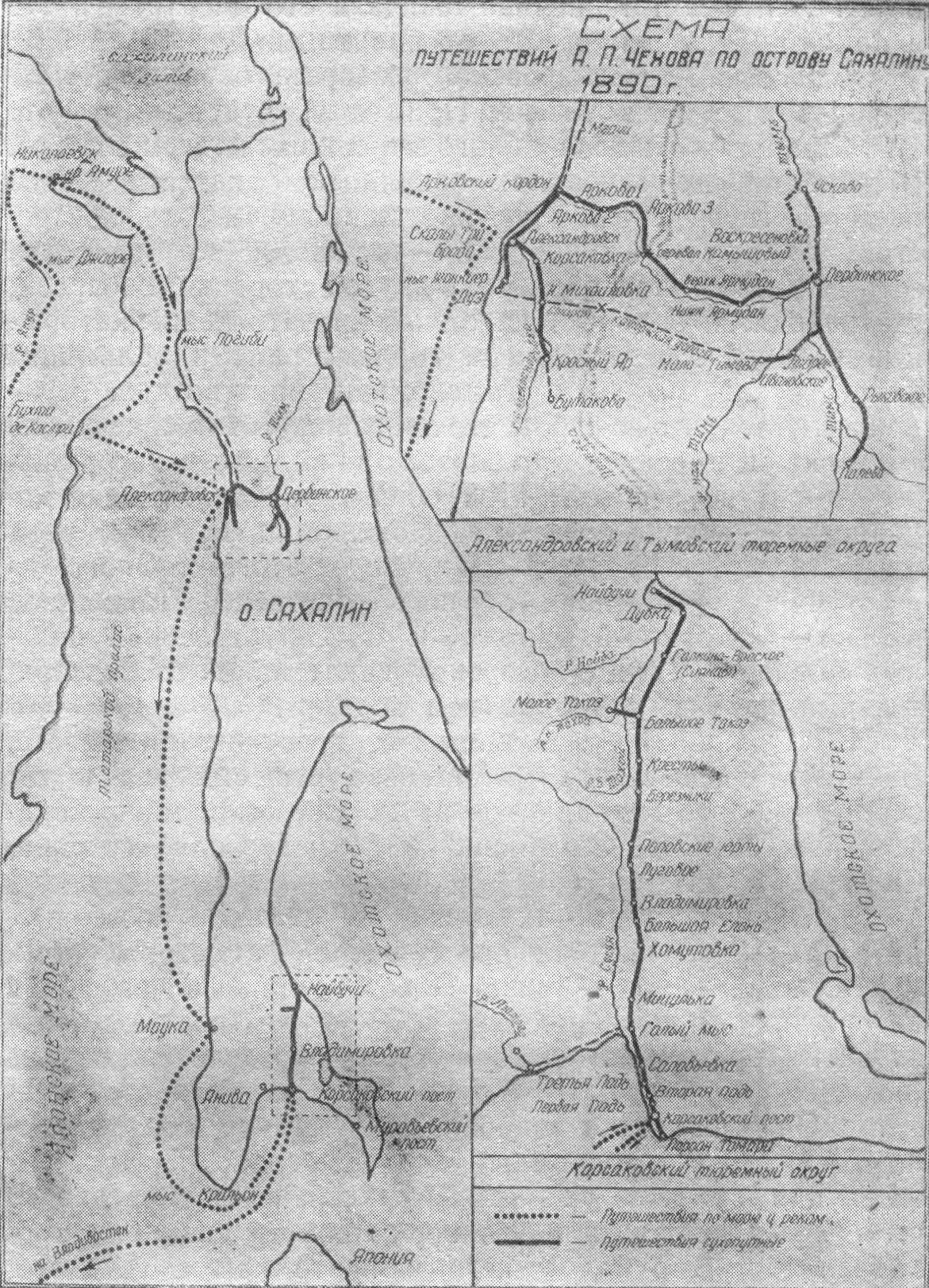

Схема, составленная С.М. Чеховым по книге «Остров Сахалин» и по личным изысканиям на Сахалине летом 1958 года

Опросный лист по переписи населения Сахалина, составленный и заполненный Чеховым. 1890 г.

Вид на морскую пристань. Сахалин. 1891 г.

Вид на Жонкиерский маяк на Александровском рейде

Вид морской пристани в районе поста Дуэ

Вид на пост Дуэ со стороны моря

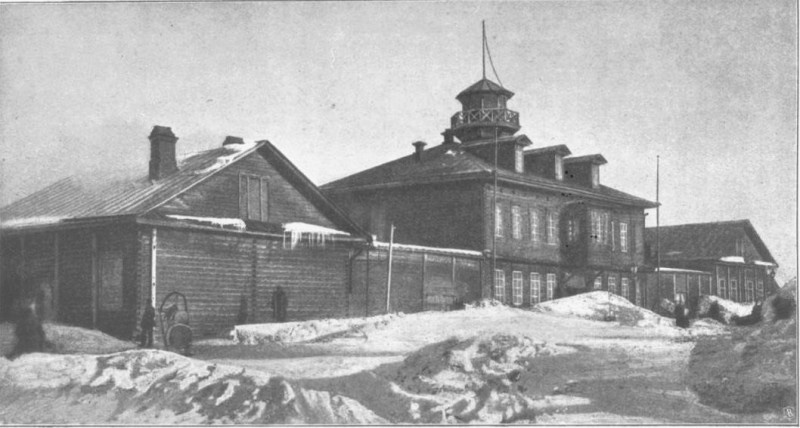

Здание Александровской тюрьмы

Строевое учение военной команды

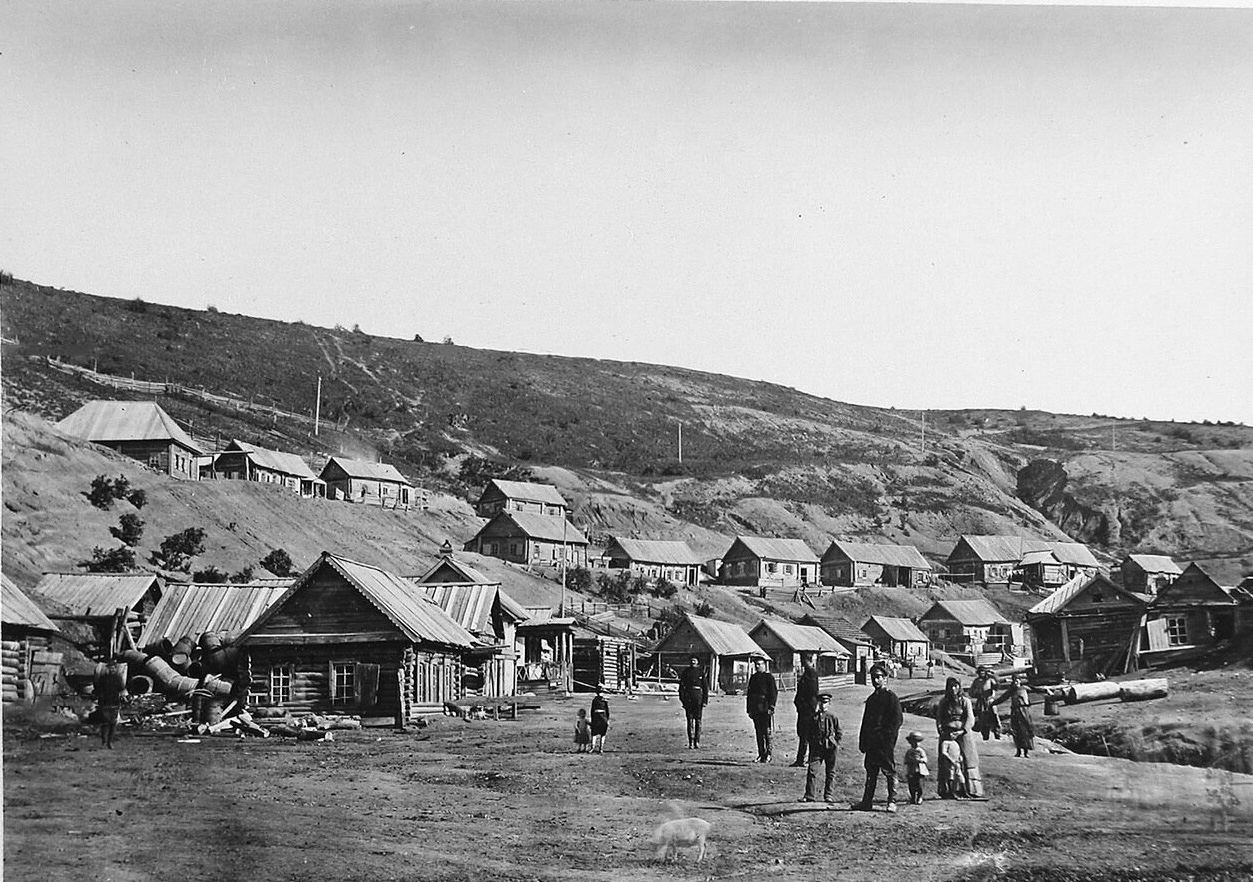

Вид домов в слободе ссыльно-каторжных, живущих вне тюрьмы (Сахалин)

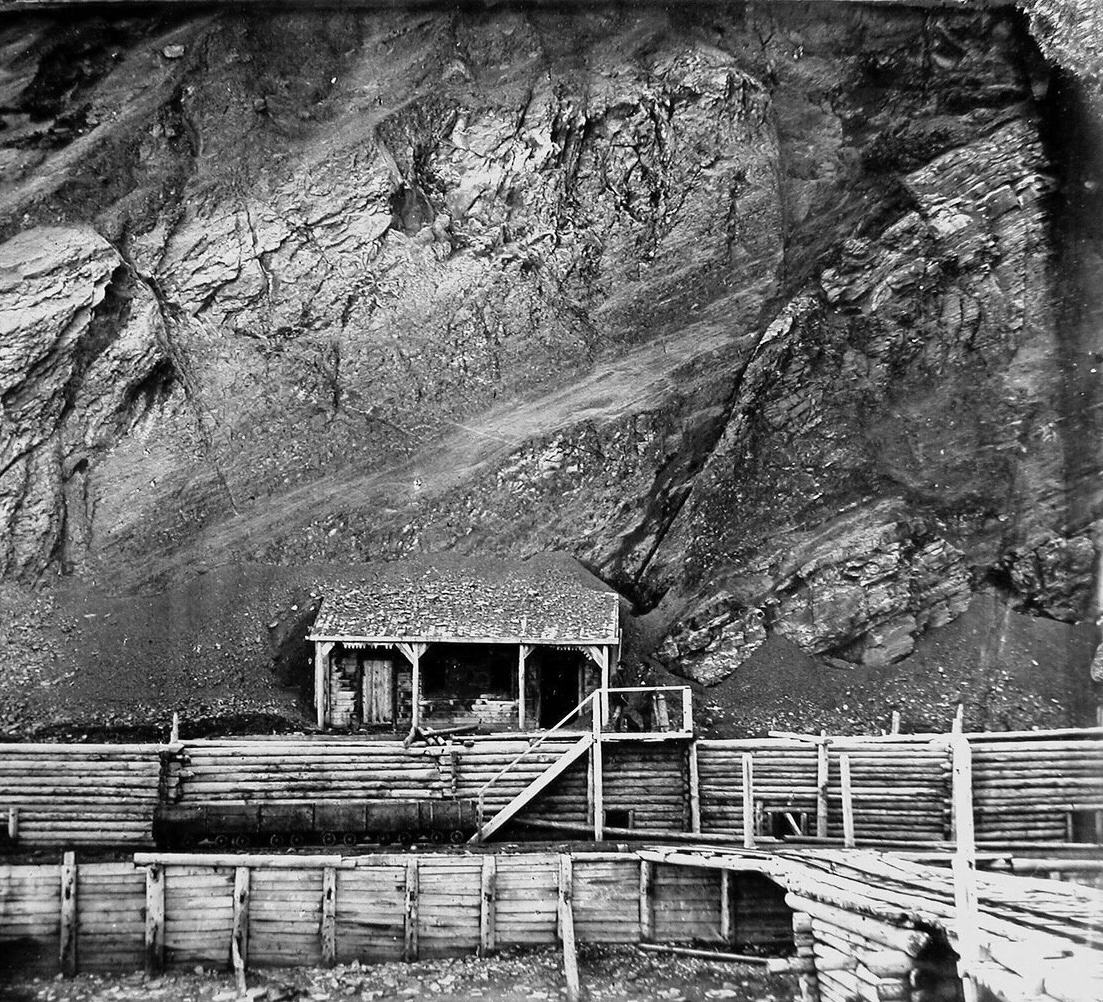

Вид домов, где находилась Воеводская рудничная тюрьма (для совершивших тяжкие преступления и получивших большие сроки заключения) на Сахалине

Ссыльно-каторжные прокладывают дорогу между селениями Арково — Армудан

Ссыльно-каторжные прокладывают дорогу через горный хребет на Сахалине

Обед ссыльно-каторжных в стане во время работ по проведению дороги на Сахалине

Возвращение партии ссыльно-каторжных с работ на Сахалине

Заковка в кандалы арестантов на Сахалине

Вечерняя поверка каторжан. Александровская каторжная тюрьма

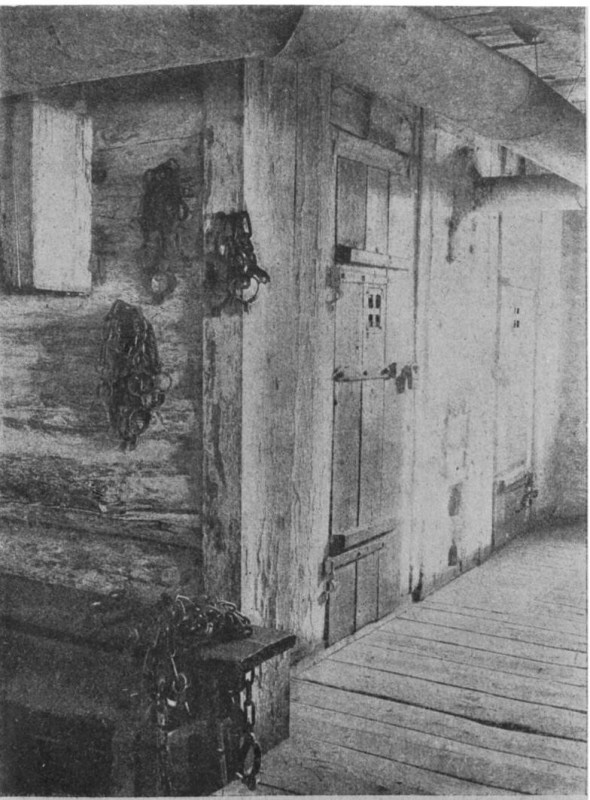

Карцеры Александровской кандальной тюрьмы на Сахалине

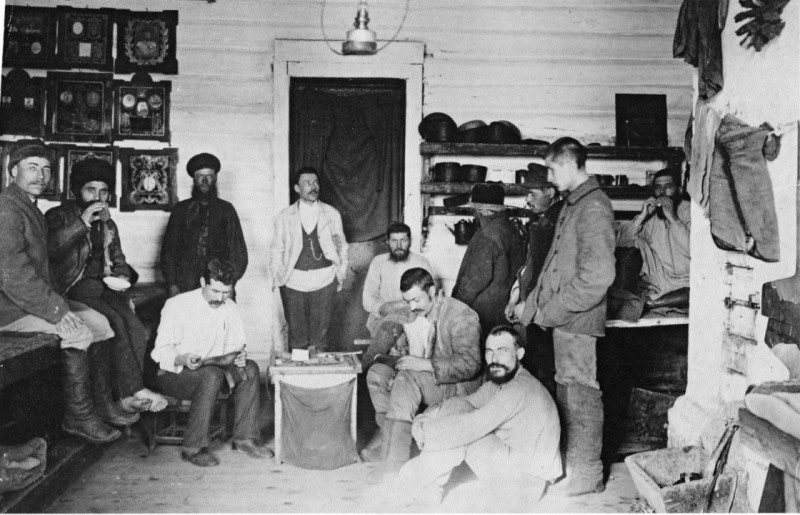

Общая камера. Александровская каторжная тюрьма на Сахалине

Ссыльно-каторжные, прикованные к тачкам, у здания Воеводской Дуэйской тюрьмы

Ссыльно-каторжные, прикованные к тачкам (Сахалин)

Местные жители на одной из улиц поста на Сахалине

Раскомандировка ссыльно-каторжных по работам в Рыковской тюрьме

Главная шахта Евгеньевского каменноугольного пласта на Сахалине

Боковой вид рудничных двориков близ поста Дуэ на Сахалине

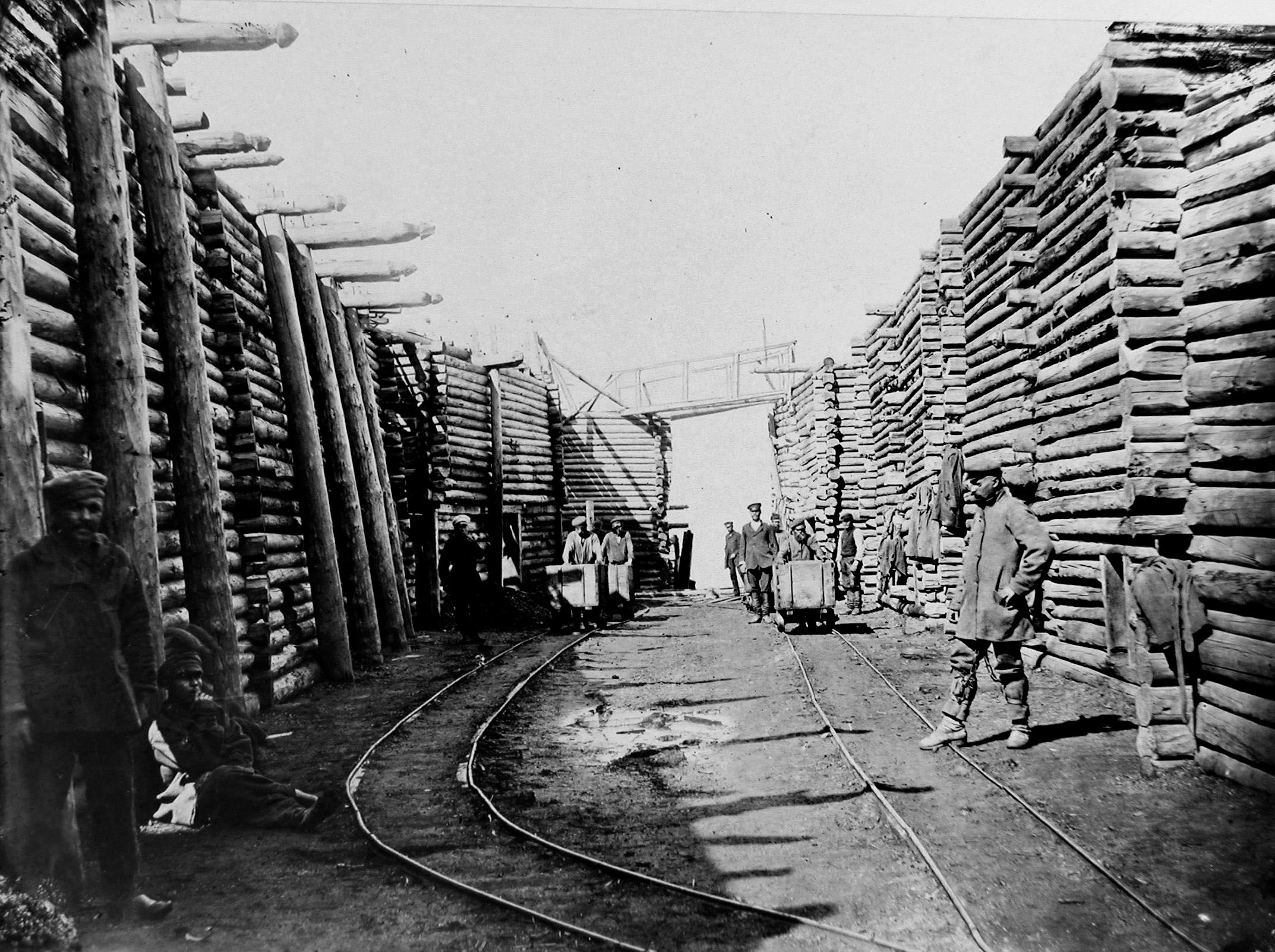

Ссыльно-каторжные внутри каменноугольного рудничного дворика на Сахалине

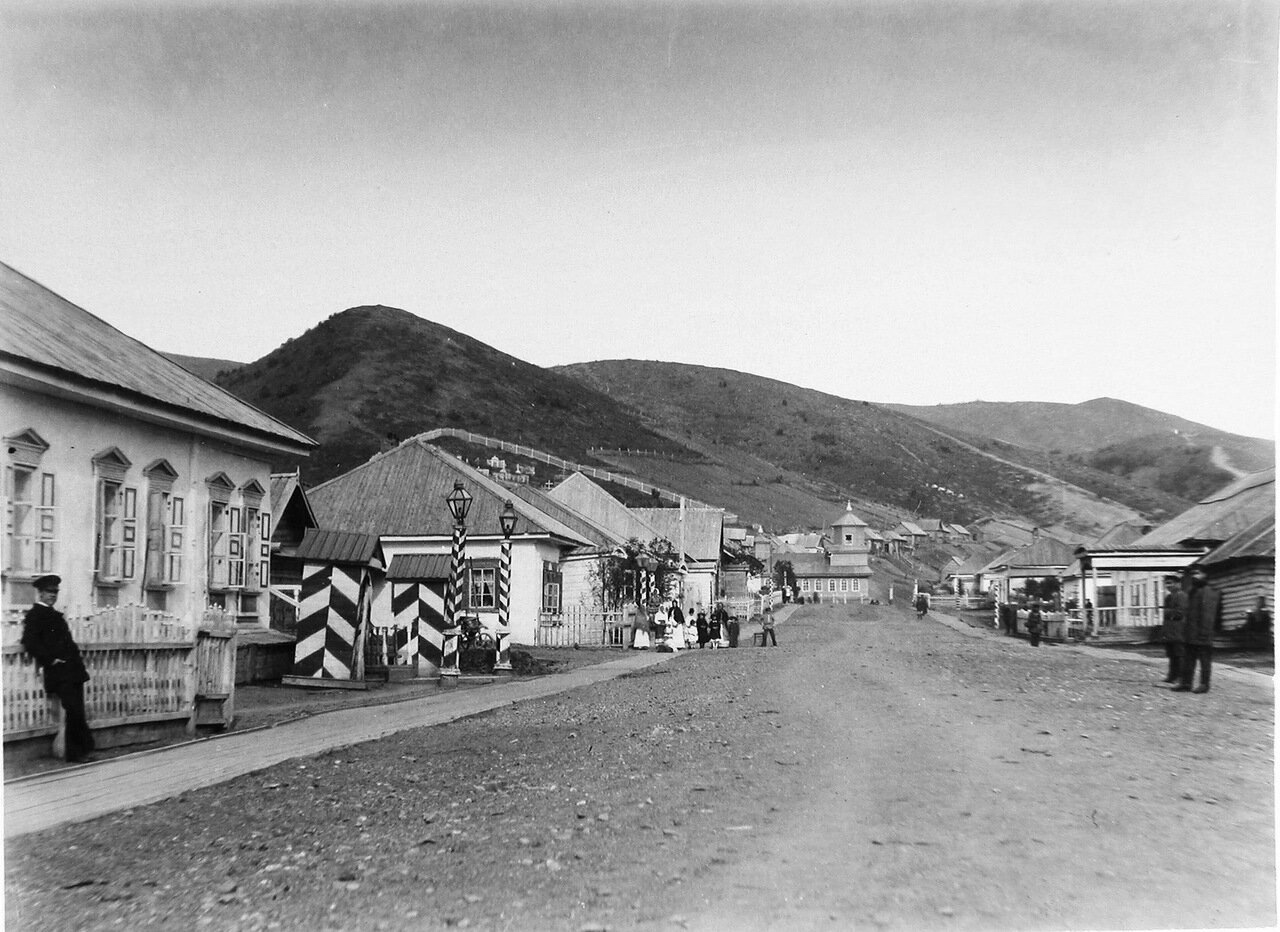

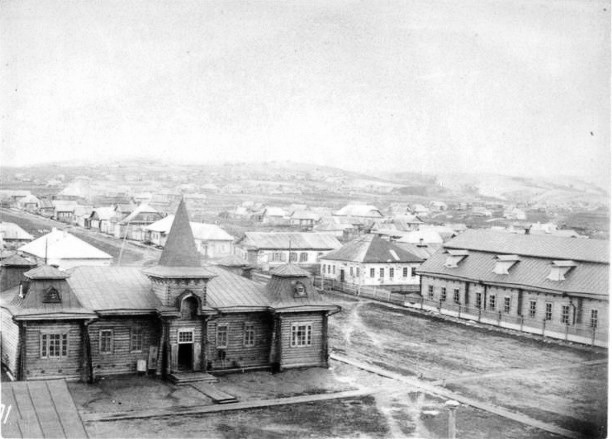

Центр поста Александровского на Сахалине

Сахалин. Переправа на пароме. Фото из личной коллекции Чехова. 1890 г.

Дом военного губернатора Сахалина

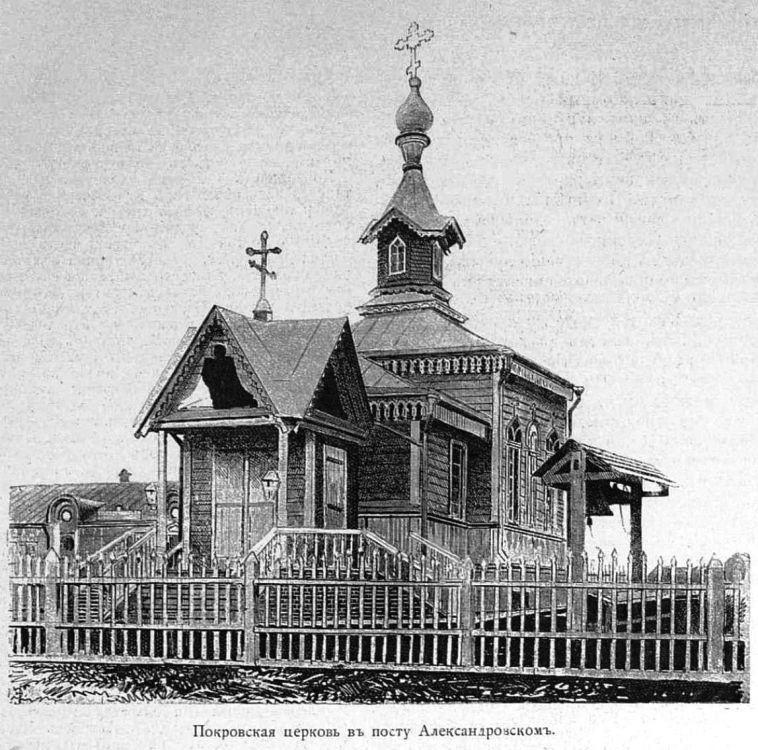

Покровская церковь. Пост Александровский на Сахалине

Базар. Пост Александровский на Сахалине

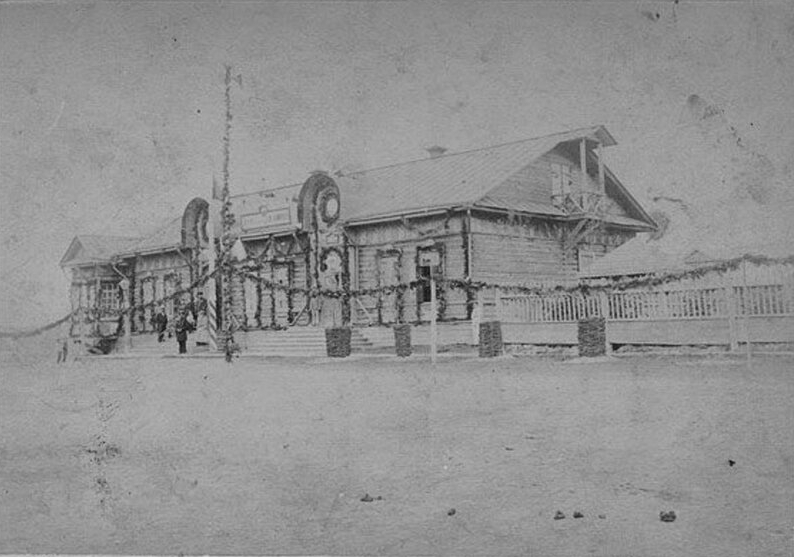

Почтовая станция. Пост Александровский на Сахалине

А.П. Чехов (стоит первый справа) на пикнике у японского консула Кудзе. Кусун-Катан (Южный Сахалин). Октябрь 1890 г.