Сахалинская каторга существовала в Российской империи с 1869 по 1906 год. Она была самой большой каторгой в России: так, к 1892 году каторжан на острове было около 6000, в то время как на всех остальных 12 каторгах России, вместе взятых, — 5385. Всего за время ее существования на остров было отправлено более 30 тысяч человек, в том числе 64 участника революционного движения. Каторжники на Сахалине занимались добычей полезных ископаемых, в том числе каменного угля и железной руды, строили хозяйственные и административные здания, причалы, дороги, телеграфные линии, осушали болота, занимались ловлей и засолом рыбы, сенокосом, погрузкой и разгрузкой морских судов, выращиванием зерновых и овощных культур, разведением скота, птицы, выполняли слесарные, столярные, кожевенные работы, обслуживали почтовые и пассажирские перевозки, метеорологические станции. С наступлением зимы все не занятые обязательными работами каторжане отправлялись в тайгу на заготовку древесины.

История сахалинской каторги начинается с конца 1850-х годов. Тогда правительство Российской империи искало пути для закрепления острова Сахалин за Россией. Первоначально для заселения острова решено было направить сюда крестьянские семьи. В 1869 году на Сахалин прибыло 10 семей крестьян из Тобольской губернии и 11 семей из Иркутской (более 120 человек). В долине Такоэ они образовали три селения: Воскресенское, Станционное (Такоэ) и Новоалександровское. Крестьянам предоставили льготы в виде денежных ссуд, семейного фонда, земледельческих орудий, домашнего скота. Тем не менее, неприветливый, суровый климат Сахалина не обещал хорошего урожая и при первой же возможности крестьяне-переселенцы бросали начатое и возвращались домой. Постепенно в правительстве укреплялось мнение, что для освоения Сахалина более перспективна принудительная колонизация. В столичном Петербурге решили использовать пример Австралии, которую с начала XIX века успешно осваивала Британия, массово направляя туда каторжников и ссыльных. На остров стали отправлять преступников, приговоренных к каторжным работам.

Правовой основой создания на Сахалине всероссийской каторги стало утвержденное 18 апреля 1869 года Указом императора Александра II «Положение Комитета об устройстве каторжных работ», где говорилось: «предоставить генерал-губернатору Восточной Сибири немедленно приступить к высылке на Сахалин до 800 человек ссыльнокаторжных, для употреблениях их там в соответствующие назначению работы». На эти цели из Иркутского губернского казначейства выделялось 120 тысяч рублей. С этого момента Сахалин официально определялся как место каторги и ссылки. Эта дата считается официальной датой учреждения сахалинской каторги.

Причины возникновения на Сахалине каторги и ссылки имели как политический, так и экономический характер. В те годы отмечалось увеличение числа тяжких уголовных преступлений, в разных местах империи не были редкостью случаи гражданского неповиновения властям, происходили крестьянские бунты. Назрела необходимость строительства новых тюрем и поиска мест для надежного содержания преступников и бунтовщиков. Основными мотивами выбора Сахалина служили отдаленность и суровый климат острова. Брались в расчет и трудность побегов осужденных, и сокращение расходов на их содержание путем сосредоточения в одном месте. Каторга и ссылка на Сахалин решала еще и геостратегическую задачу — упрочение российских позиций пограничных районов, заселение этого края русскими людьми, учитывая напряженные отношения с Японией в тот период времени. Правительство имело намерение приступить к освоению богатейших недр острова трудом каторжан, снабдить углем русский флот и экспортировать его в ближайшие страны. Ссылка на Сахалин рассматривалась не только как репрессивная мера пресечения уголовных преступлений и неповиновения властям, но и как форма освоения этой далекой окраины Российской империи.

Первые каторжники на Сахалине появились задолго до особого царского распоряжения. Как писал Чехов в книге «Остров Сахалин»: «Существует мнение, что мысль избрать это место для ссыльной колонии пришла впервые самим каторжным: будто бы некий Иван Лапшин, осужденный за отцеубийство и отбывавший каторгу в г. Николаевске-на-Амуре, попросил у местных властей позволения переселиться на Сахалин, и в сентябре 1858 г. был доставлен сюда...» Позднее каторжан доставляли небольшими партиями. В 1859 году с Нерчинской каторги на Сахалин послали экспериментальную партию каторжан (более 300 человек) для добычи там угля. Отработав в шахте один-два года, они возвращались на материк.

5 декабря 1868 года по указанию Александра II был основан Особый комитет, в обязанность которого было возложено применение мер для организации каторжных работ «на более правильных началах». В 1869 году на остров было завезено 800 каторжан. Число ссыльнокаторжных на острове постоянно росло. Если на 1 января 1874 года в посту Дуэ было лишь 356 заключенных (337 мужчин и 19 женщин), а к 1 января 1875 года — 300, то к 1882 году их было уже 3500 человек, в 1885 году — 3660 человек, 1889 — 5721. Многие каторжане пытались бежать с сахалинской каторги. Так, в 1885 году бежало 211 человек: 170 из них было возвращено, 15 убито в процессе поимки и 26 «не возвращено», возможно, им удалось переправиться на материк.

В 1876 году на месте бараков дуэйской каторжной команды была построена первая на острове каторжная тюрьма. Непосредственное управление сахалинской штрафной колонией принадлежало начальникам воинских отрядов, находившихся на острове, затем было возложено по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири на специально назначенных им лиц. В административном отношении остров стал подчиняться губернатору Приморской области. В 1879 г. было образовано Главное тюремное управление, к его компетенции были отнесены и вопросы руководства каторгой, расходы по колонизации Сахалина.

В 1881 году была учреждена администрация по делам каторги, которая подчинялась непосредственно генерал-губернатору. Затем были построены и другие каторжные тюрьмы, сначала в северной части острова (в Александровском округе), а затем и на юге Сахалина (в Корсаковском округе). В Александровском округе находились Дуэйская тюрьма, Александровская (открыта в 1880 году), Воеводская (открыта в 1870-е годы) и Жонкьерская; в Тымовском — Рыковская, Малотымовская богадельная, Дербинская (открыта в 1894 году) и Онорская (открыта в 1894 году); в Корсаковском округе — Корсаковская (открыта в 1880 году). В 1894 году планировалось открыть еще и Тарайскую тюрьму, но она не была построена.

С целью быстрейшей колонизации Сахалина с 1883 года началось ускоренное образование новых поселений: если с 1853 по 1883 год было основано 28 селений, то за период 1883—1893 гг. — 56, а за последующие 4 года — еще 45. С этой же целью с 1884 года на остров начали официально завозить женщин — преступниц, а с 1894 года — также женщин, высылаемых на поселение.

Первые ссыльные появились на Сахалине в 1858 году — туда пешком по этапу было отправлено 20 человек. 4 человека умерли в пути, спустя 2 года на самом острове скончались еще 4 каторжника. Но в Петербург пошли депеши — «остров место хоть и гиблое, но к жизни приспособить его можно». Затем заключенных на Сахалин стали привозить пароходами Добровольного флота1. Суда шли из Одессы вокруг Азии со стоянками в Константинополе, Порт-Саиде, Адене, Коломбо, Сингапуре, Нагасаки и Владивостоке. Путь занимал в среднем 65—75 дней. Первый такой рейс в 1879 году совершил пароход «Нижний Новгород» с 590 каторжниками.

На место посадки в Одессе приговоренных к каторжным работам приводили закованными в кандалы. На палубе происходило сличение примет преступников с их документами. Затем их осматривали медики, чтобы в числе принятых на борт не было людей с заразными болезнями. После отплытия корабля из Одессы с преступников снимали кандалы и так везли до Сахалина. Днем арестанты под караулом посменно гуляли по палубе. Остальное время проводили в своих помещениях под палубой. Умерших от теплового удара или от инфекционных болезней преступников хоронили в море, завернув в брезент и привязав к ногам груз. После приезда на остров арестантов сдавали местному начальству.

Подавляющее большинство сахалинских каторжников составляли осужденные за уголовные преступления, но почти с самого начала существования каторги на Сахалин стали отправлять и политических заключенных, приговоренных к каторге, а также административно ссыльных. Официально политическая каторга на Сахалине была учреждена в 1886 году, хотя фактически первым политическим ссыльным был революционер Н.Ф. Крыжановский (1859—1891), отправленный на Сахалин в 1884 году.

Несмотря на то, что каторжный Сахалин заметно отставал в культурном отношении от других областей Российской империи, зачатки культурной жизни отмечались и здесь: открывались школы, библиотеки, народные дома, проводились народные чтения, был создан музей в п. Александровском, выходили сборники, известные как «Сахалинские календари». Большинство политических заключенных были высокообразованными людьми, которые внесли значительный вклад в становление культурной жизни острова. Так, Л.Я. Штернберг и Б.О. Пилсудский вели серьезные научные исследования по изучению аборигенов острова, И.П. Ювачев составил лоцию Татарского пролива. Были образованные люди и среди преступников: например, Б.И. Еллинский, который организовал в Александровском посту первую фотомастерскую, а позже — вместе с первым юристом М.Н. Тригони — первый на острове краеведческий музей.

После окончания срока каторжных работ (если наказанием не была определена бессрочная каторга, т. е. пожизненное заключение) каторжники переводились в разряд ссыльнопоселенцев и получали право проживания в селениях острова с обязательным ведением домашнего хозяйства. Через несколько лет их переводили в разряд «крестьян из ссыльных», которые имели право навсегда остаться на Сахалине или же покинуть остров и поселиться на материковой части Дальнего Востока и в Восточной Сибири, но для этого они должны были погасить ссуды, выданные им на обзаведение. Затем, получив разрешение, они иногда могли выехать и в европейскую часть России, но без права проживания в столичных и губернских городах.

В 1890 году сахалинскую каторгу посетил известный русский писатель А.П. Чехов, написавший затем о ней книгу «Остров Сахалин», в которой описал тяжелые условия, в которых жили каторжники и ссыльные, применяемые к ним телесные наказания, разворовывание и присвоение чиновниками имущества, принудительную проституцию местных женщин и другие аспекты местной повседневности. Иногда сотрудники тюремной администрации проявляли крайнюю жестокость. Так, более семи лет заведовавший Дуэйскою каторгой капитан Николаев за применение жестоких телесных наказаний, что повлекло смерть одного из заключенных, был приговорен судом к каторжным работам.

Отправка каторжников на Сахалин прекратилась с конца 1903 года. Во время русско-японской войны большинство каторжников Сахалина было амнистировано (по высочайшему повелению от 15 марта 1904 года). Для ссыльнокаторжных и поселенцев, вступивших в дружины ополчения, устанавливались льготы и сокращались сроки наказания. Во время японского вторжения на Сахалин в июле 1905 года многие ссыльнокатрожнные и поселенцы в составе этих дружин сражались с японцами.

После поражения Российской империи в Русско-японской войне 1904—1905 годов и подписания Портсмутского мирного договора, Японская империя получила Южный Сахалин (часть острова к югу от 50-й параллели). Русское население стало покидать остров. С конца августа до начала сентября в залив де Кастри было доставлено 3962 человек с Южного Сахалина и 2758 человек — с Северного. В результате в декабре 1905 года в северной части острова проживали 5487 человек (за исключением аборигенного населения), и только 500 русских оставались на юге.

В 1906 году председатель совета министров С.Ю. Витте предложил «оставшуюся в России часть острова» подчинить Министерству внутренних дел. Это было осуществлено «высочайше учреждённым 10 апреля 1906 г. мнением Государственного совета», в силу которого официально отменялась каторга на Сахалине (фактически закрытая в 1904-м) и управление островом передавалось Министерству внутренних дел.

Погрузка арестантов на пароход Одесса — Сахалин. 1888—1890 гг.

Вид на морскую пристань. Сахалин. 1891 г.

Вид на Жонкиерский маяк на Александровском рейде

Вид морской пристани в районе поста Дуэ

Вид на пост Дуэ со стороны моря

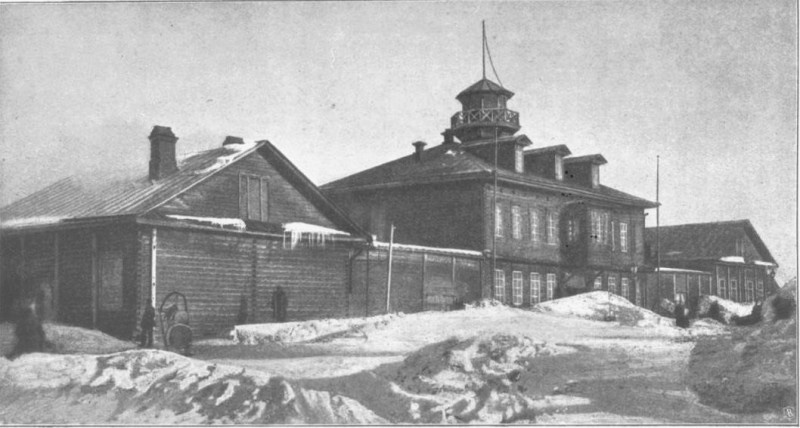

Здание Александровской тюрьмы

Здание Александровской тюрьмы

Строевое учение военной команды

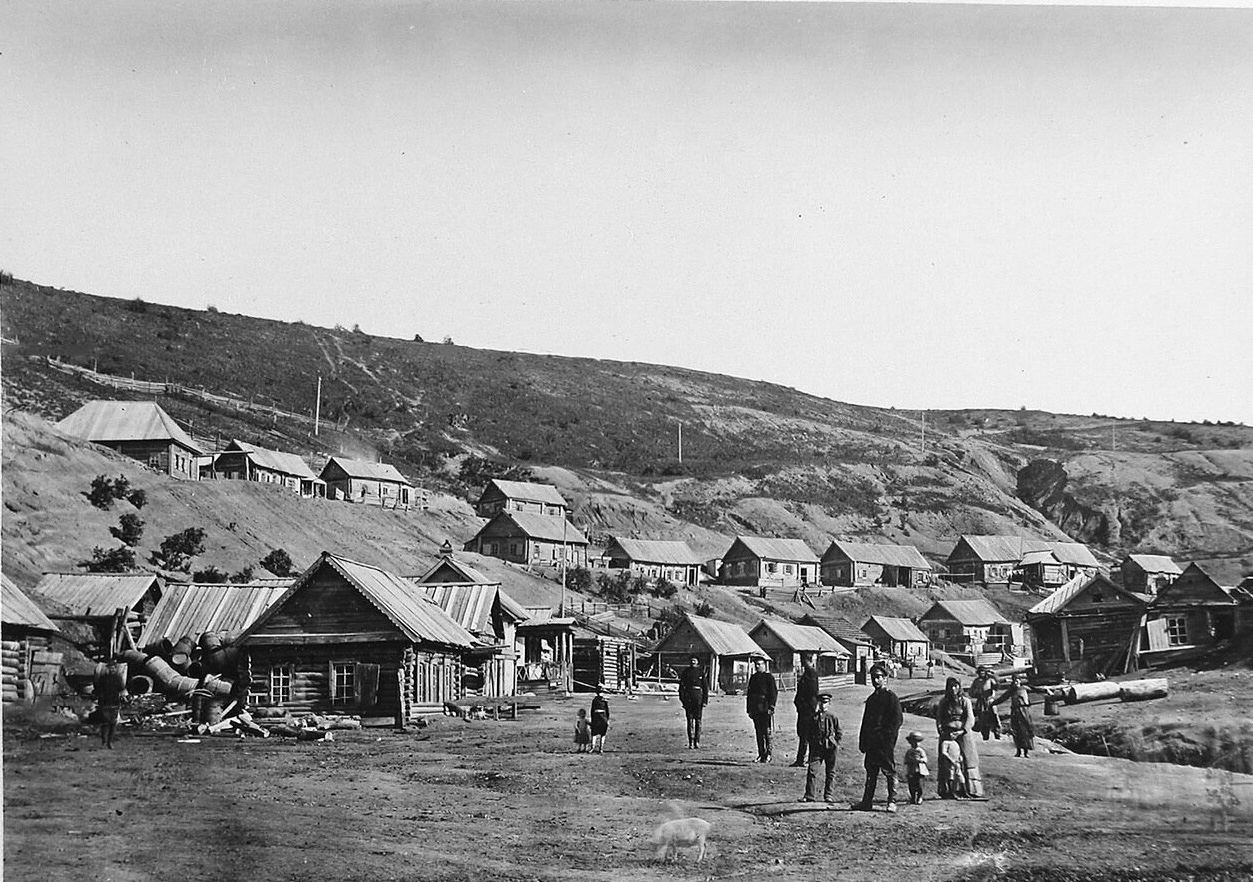

Вид домов в слободе ссыльно-каторжных, живущих вне тюрьмы (Сахалин)

Вид домов, где находилась Воеводская рудничная тюрьма (для совершивших тяжкие преступления и получивших большие сроки заключения) на Сахалине

Ссыльно-каторжные прокладывают дорогу между селениями Арково — Армудан

Ссыльно-каторжные прокладывают дорогу через горный хребет на Сахалине

Обед ссыльно-каторжных в стане во время работ по проведению дороги на Сахалине

Возвращение партии ссыльно-каторжных с работ на Сахалине

Заковка в кандалы арестантов на Сахалине

Вечерняя поверка каторжан. Александровская каторжная тюрьма

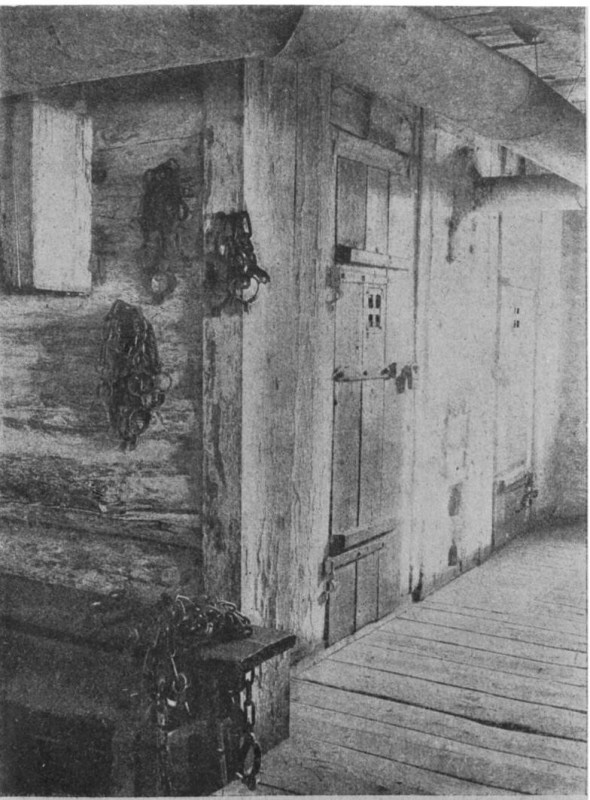

Карцеры Александровской кандальной тюрьмы на Сахалине

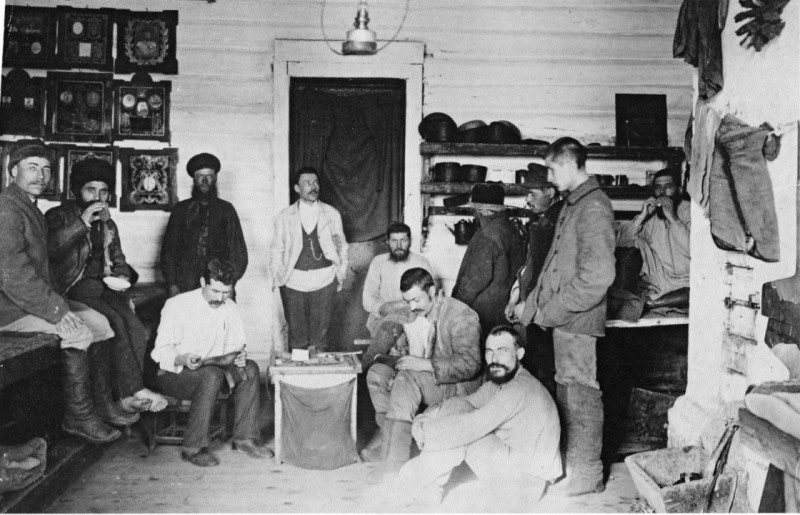

Общая камера. Александровская каторжная тюрьма на Сахалине

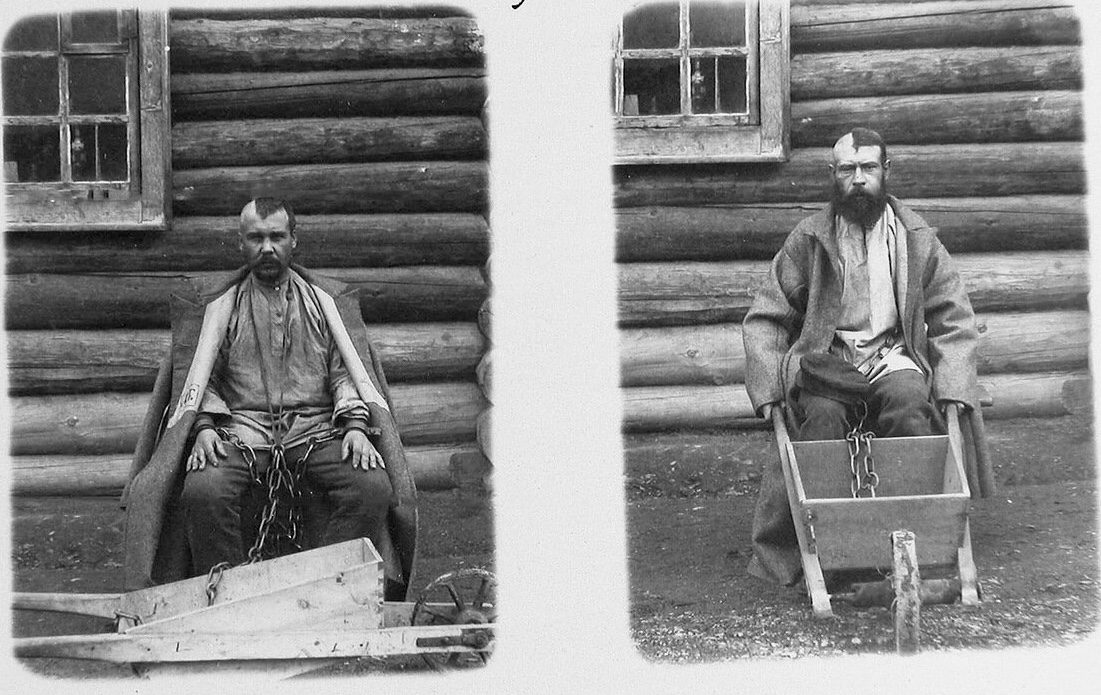

Ссыльно-каторжные, прикованные к тачкам, у здания Воеводской Дуэйской тюрьмы

Ссыльно-каторжные, прикованные к тачкам (Сахалин)

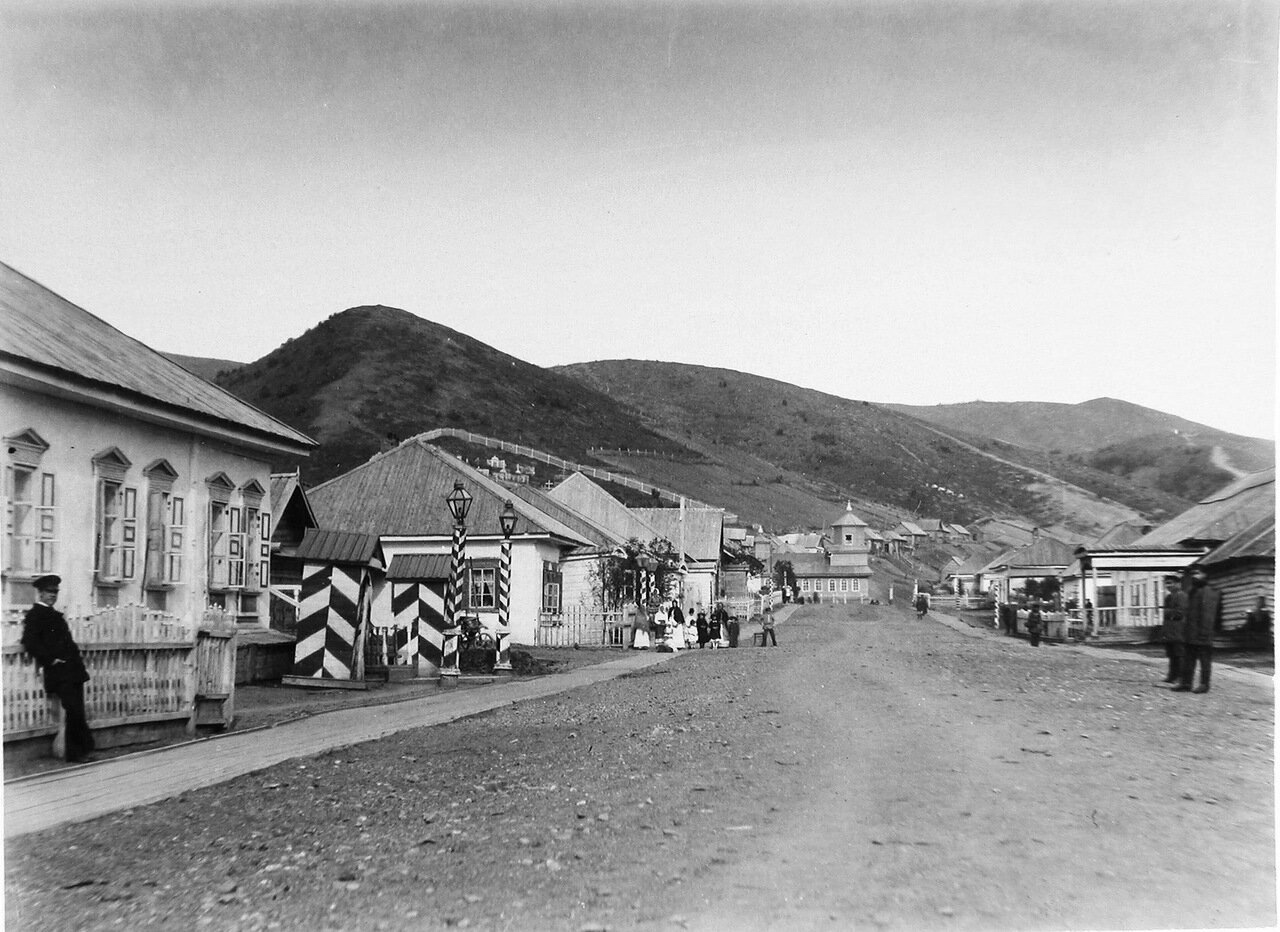

Местные жители на одной из улиц поста на Сахалине

Раскомандировка ссыльно-каторжных по работам в Рыковской тюрьме

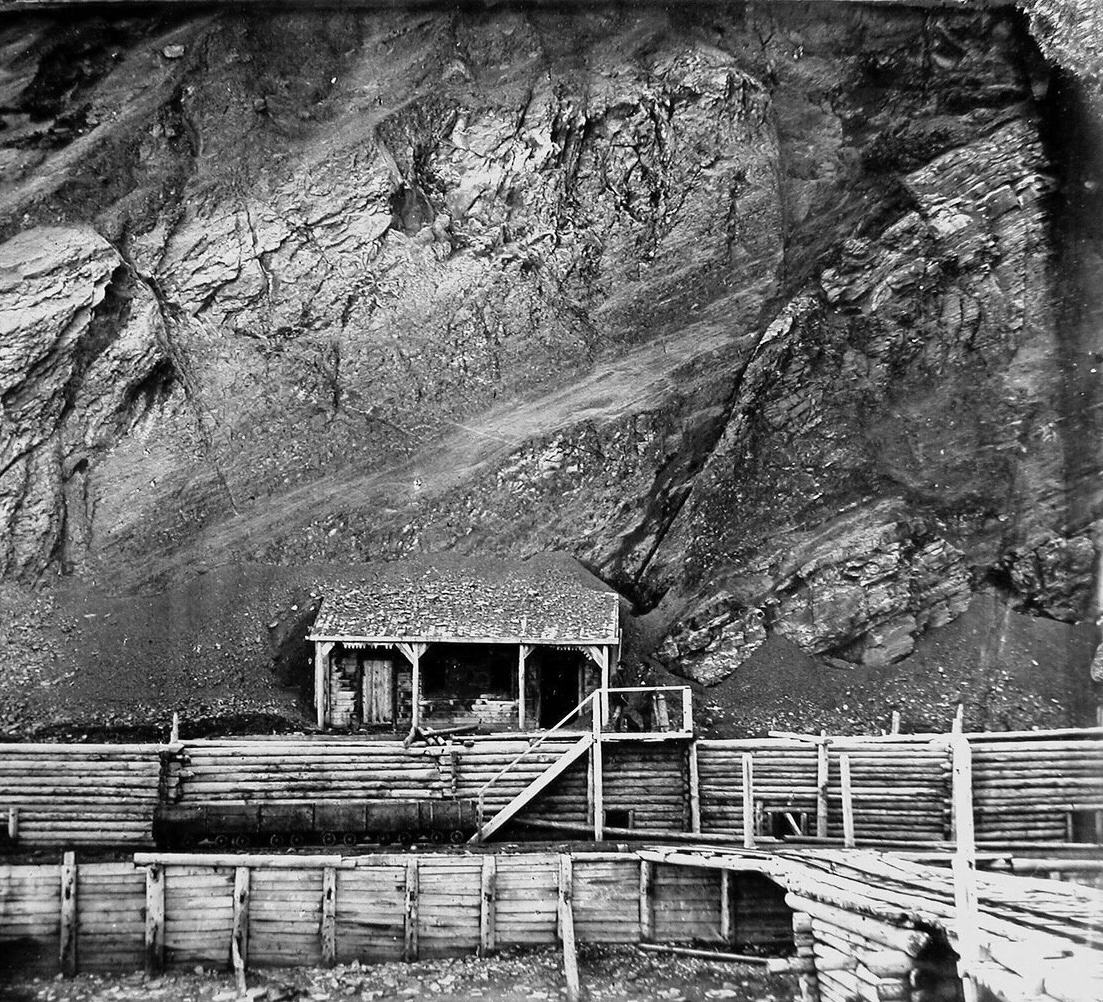

Главная шахта Евгеньевского каменноугольного пласта на Сахалине

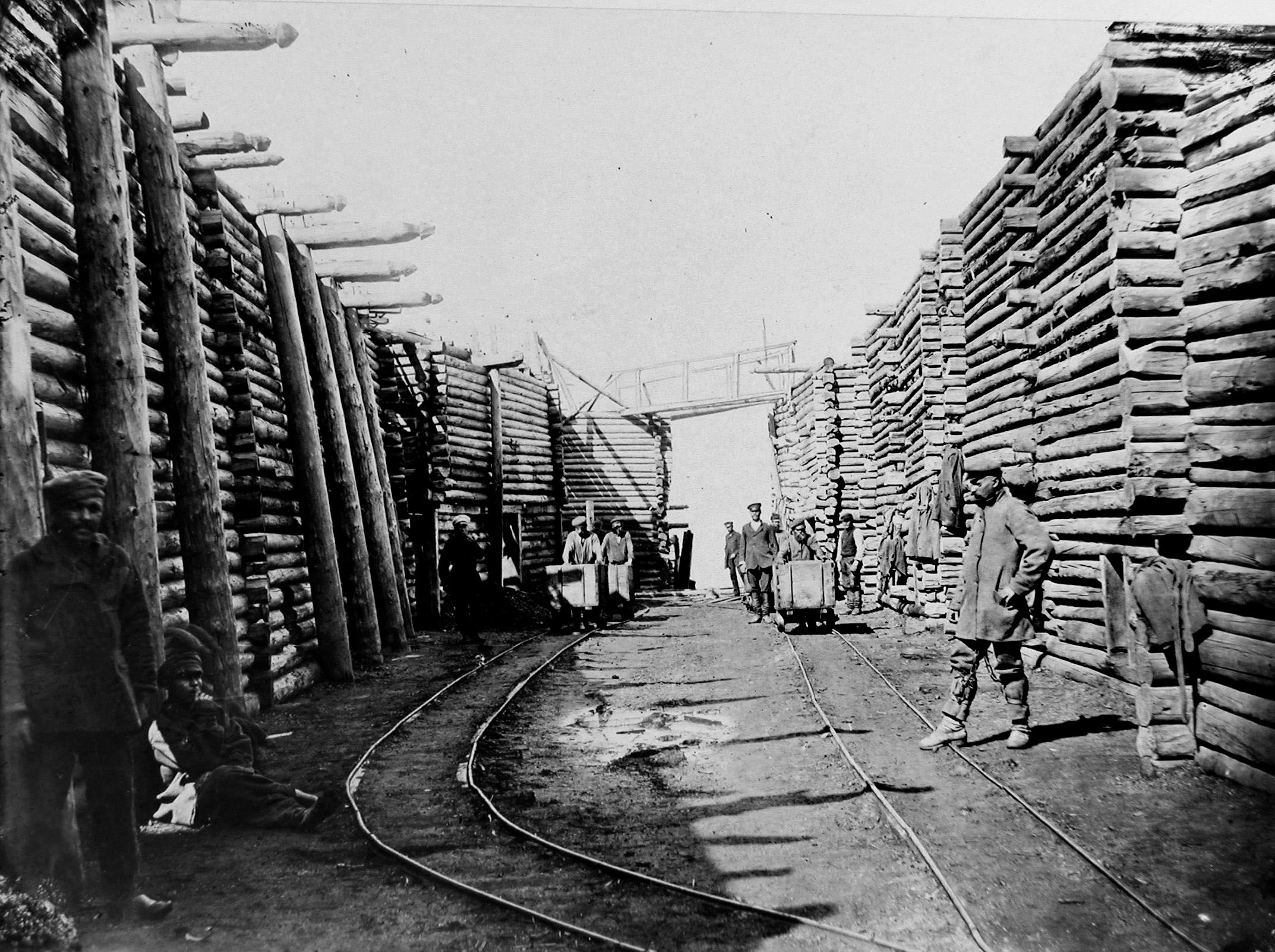

Боковой вид рудничных двориков близ поста Дуэ на Сахалине

Ссыльно-каторжные внутри каменноугольного рудничного дворика на Сахалине

Примечания

1. Добровольный флот был организован в 1878 году в конце русско-турецкой войны на пожертвования меценатов. Его основной задачей, согласно уставу, являлась организация регулярных товаро-пассажирских рейсов между Одессой и портами Дальнего Востока. Первые контракты заключались с Министерством внутренних дел на доставку на Сахалин ссыльных и каторжников и с Военным министерством на перевозку во Владивосток солдат и военных грузов.