Учреждая сахалинскую каторгу, царское правительство наряду с пенитенциарными целями преследовало и экономические, намереваясь разработать природные богатства острова. За время существования на острове каторги экономика Сахалина, культура производственного и земледельческого труда получили определенное развитие, хотя и слабое. На острове были построены десятки населенных пунктов острова, освоены месторождения полезных ископаемых (железных руд, каменного угля), проведены телеграфные линии, обработаны большие площади земли, созданы сельскохозяйственные фермы, налажено дорожное сообщение, возведены морские причалы и т. п.

Каторжные работы на острове не ограничивались добычей каменного угля, раскорчевкой леса, обработкой камня, строительством дорог, они охватывали практически весь быт населенных пунктов острова. Возведение хозяйственных и административных зданий, осушка болот, ловля и засол рыбы, сенокос, погрузка-разгрузка морских судов, содержание в чистоте улиц и площадей, выращивание зерновых и овощных культур, разведение скота, птицы, выполнение слесарных, столярных, кожевенных работ, обслуживание метеорологических станций, почтовые и пассажирские перевозки и т. п. — все это являлось разновидностями каторжных работ, которые «сливались» с жизнью штрафной колонии, поэтому нельзя говорить о них как о чем-то самостоятельно существующем на острове.

Дореволюционный исследователь отечественной пенитенциарной системы профессор Д.А. Дриль считал, что: «На Сахалине, как и в других учреждениях для каторжных, каких-либо особых «каторжных» работ не существует». Наиболее тяжелыми, по его мнению, для каторжан были горные, дорожные работы, работы по переноске бревен, а отнносительно легкими — прислуги, рассыльных, сторожей, писцов, чертежников, некоторые ремесла.

Разработка на Сахалине угольных месторождений, как правило, велась самымм примитивным способом. Никаких технических приспособлений, облегчающих труд каторжан и повышающих его производительность, не было. Люди ползком таскали тяжелые нагруженные углем санки по темным узким коридорам подземных шахт. У выхода из шахты уголь загружался в вагонетки и по рельсам доставлялся на склады. По мнению журналиста В.М. Дорошевича, побывавшего на острове в 1897 году, самые тяжелые работы доставались тем каторжным, кто на угольных рудниках под землей в темноте, холоде и сырости выполнял так называемые кривошейные работы:

...когда рабочий лежа, скривив шею, чтобы не ударить себя в голову, впереди себя продалбливал в каменноугольном пласту кайлою такую дыру, чтобы в нее можно было пролезть только одному человеку. Работы эти считались не только самыми трудными изо всех существующих, но и прямо убийственными!

Колонизация острова способствовала появлению на нем новых поселений. Поэтому с наступлением зимы все незанятые на обязательных работах каторжане отправлялись в тайгу на заготовку строительного материала. Для строительства использовали две породы деревьев — лиственница (она использовалась для возведения фундаментов домов) и ель (ее применяли для кладки верхних венцов). Свои воспоминания об этом виде каторжных работ оставил бывший политкаторжанин И.П. Ювачев (Миролюбов):

...Мороз в тридцать градусов... Разгоряченные, вспотевшие, они не должны останавливаться для отдыха, иначе на сильном морозе моментально промерзнут их плохие шубенки. Бревно тянут до тюремного двора, где его принимает надзиратель с аршином в руках. Если он забракует дерево, рабочие должны снова идти в тайгу... Навалив свое бревно на другие в штабель, измученные, голодные рабочие спешат пообедать и чаю напиться; и если уже поздно, то скорей спать — завтра опять надо подыматься в три часа ночи!

Среди прибывших на Сахалин арестантов были ремесленники, фабричные рабочие, горожане, занимавшиеся различными промыслами. Немало каторжного труда они затрачивали и на удовлетворение потребностей самих тюрем. Здесь работали кашевары, хлебопеки, портные, сапожники, водоносы, поломойки, скотники и т. п. Каторжным трудом пользовались военное и телеграфное ведомства, лазареты, чиновники различных служб. Чиновники могли брать себе неограниченное количество прислуги. В 1872 году генерал-губернатор Восточной Сибири Н.П. Синельников первым запретил отдачу каторжан в услужение. Окончательно использование каторжан в качестве домашней прислуги было ликвидировано приказом начальника Сахалина генерал-майора В.О. Кононовича от 31 октября 1888 года за № 276: «...ссыльнокаторжных, как мужчин, так и женщин, в прислугу к чиновникам не назначать и платы за женщин никакой не взыскивать... О чем для надлежащего исполнения и объявляю». Но это запрещение служащие бесцеремонно обходили. По этому поводу А.П. Чехов писал:

Отдача каторжных в услужение частным лицам находится в полном противоречии со взглядом законодателя на наказание: это — не каторга, а крепостничество, так как каторжный служит не государству, а лицу, которому нет никакого дела до исправительных целей или до идеи равномерности наказания; он — не ссыльнокаторжный, а раб, зависящий от воли барина и его семьи, угождающий их прихотям, участвующий в кухонных дрязгах. Становясь поселенцем, он является в колонии повторением нашего дворового человека, умеющего чистить сапоги и жарить котлеты, но неспособного к земледельческому труду, а потому и голодного, брошенного на произвол судьбы.

По Уставу о содержащихся под стражей (изд. 1890 г.) осужденные к каторжным работам пользовались правом оплаты своего труда в размере ⅒ части заработанной суммы. Половина от оставшихся денежных средств направлялась в государственное казначейство, а другая поступала в доход каторжной тюрьмы. Отчисления, идущие в доход тюрьмы, предназначались для оплаты внутренних тюремных работ, на которых были заняты каторжане, а также для вознаграждения заведующих этими работами, лиц тюремного управления и надзора. Из тех незначительных денежных средств, которые получал каторжанин, он мог воспользоваться только половиной причитавшейся ему суммы, а другая половина выдавалась ему после освобождения. Вместе с тем в качестве наказания осужденного лишали права пользоваться своим заработком. Это положение было закреплено в ст. 366 Устава о содержащихся под стражей и широко использовалось тюремной администрацией острова.

После окончания срока каторжных работ в отряде исправляющихся осужденные переводились в разряд ссыльнопоселенцев и получали право проживания в селениях острова с обязательным ведением домашнего хозяйства. Через несколько лет они переводились в разряд «крестьян из ссыльных», которые имели право навсегда остаться на Сахалине или, рассчитавшись с кредитом, взятым у государства для «домообзаводства», покинуть остров и поселиться на материковой части Дальнего Востока и Восточной Сибири, а затем, получив разрешение, могли выехать и в европейскую часть России, но без права проживания в столичных и губернских городах. Однако вынужденннные крестьяне из ссыльных» из-за неблагоприятных климатических условий, не способствующих занятию сельским хозяйством, не желали жить на острове. Получив право на выезд, они стремились как можно быстрее покинуть ненавистное место. «Боже сохрани, говорили бывшие ссыльнокаторжные, оставаться жить на Сахалине; живого в гроб кладите — не хочу. Только дай Бог вырваться. Даже если бы мою хатенку посыпали золотом, то и тогда бы не пожелал остаться. Золото проживается, а место, где мне и моему потомству жить, не проживается».

За оттоком ссыльнопоселенцев последовало правительственное распоряжение 1880 года, запрещающее выезд отбывшим срок наказания ссыльнокаторжным и обязывающее их построить дома и заняться сельским хозяйством. Запрет на выезд возымел свое действие, и число населенных пунктов на Сахалине стало быстро расти. В конце 1870-х — начале 1880-х годов были основаны селения: Малое Тымово, Рыковское и Дербинское (Тымовское), село Владимировка и военный пост Александровский, ставший центром Сахалинской каторги (вместо поста Дуэ); рядом с постом Александровским вырос поселок Корсаковка. В конце 80-х — начале 90-х годов XIX века были основаны поселения Вальзе, Воскресенское, Усково, Малые Лонгари, Таулан, Верхний Поронай, Далдаган, Славо, Хамдаса-1, Онор, Хамдаса-2 и др. Всего за 15 лет (с 1879 по 1894 год) на Сахалине появилось 79 новых населенных пунктов.

Для дальнейшего совершенствования организации штрафной колонии и экономического освоения острова администрация каторги прилагала все усилия, чтобы привлечь к земледельческому труду всех освобождаемых на поселение каторжан. Им предоставлялась возможность селиться в одном из округов острова и обзаводиться собственным приусадебным хозяйством, для этого администрация искала новые земельные участки.

В.О. Кононович, который был известен своими либеральными взглядами на организацию тюремной системы в России, с личного разрешения Приамурского генерал-губернатора А.Н. Корфа принял беспрецедентное решение о досрочном освобождении некоторых категорий ссыльнокаторжных, доказавших свое исправление «трудолюбивым и добрым поведением», для их поселения на Сахалине и обзаведения домашним хозяйством. Условия досрочного освобождения от наказания в виде каторжных работ подробно оговаривались в приказе начальника острова от 3 ноября 1888 г. за № 294, оно предоставляло каждому, кто его заслужит:

...полную возможность приготовить себе заблаговременно все, что нужно поселенцу для честной трудовой жизни, непременно сообразуется с видами правительства по отношению к распространению на острове новых поселений и устройству между ними дорог... Приступая к применению на деле предоставленного мне права, я ставлю непременным условием, чтобы все досрочно освобождаемые группировались в артели из вполне здоровых, знающих крестьянское хозяйство людей, и непременно отправлялись бы на совершенно новые места... Выбор людей, достойных этой милости, всецело возлагается мною на окружных начальников... Увольнять от каторжных работ, при соблюдении вышеозначенных условий, я буду за два, а в особо уважительных случаях, за три года до окончания полного срока работ... Досрочное освобождение не есть общее правило, а как милость предоставляется лишь тем, на кого можно положиться, и поэтому не всякому может быть дана... Я прошу окружных начальников серьезно отнестись к этому делу... и следить за тем, чтобы оно не сделалось одной формальностью и не попало бы в руки писарей.

Каждому, кто оставался на Сахалине для дальнейшего проживания и занятия собственным хозяйством, администрация острова оказывала материальную помощь: с казенных складов выдавалось необходимое количество строевого леса для строительства дома и возведения хозяйственных построек, отпускались железо, стекло, гвозди, топоры, пилы, лопаты и другой необходимый инвентарь. Если в дальнейшем поселенец был замечен «в трудолюбии и добропорядочности», то он, по распоряжению администрации округа, получал в виде ссуды корову, лошадь, земледельческий инвентарь, семена для посева. Кроме того, ссыльнопоселенцы первое время (на срок не более двух лет) оставались на казенном пищевом (продовольственный паек на одного ссыльнокаторжного на Сахалине в год состоял из 1 пуда и 27 фунтов муки, более 121 фунта мяса и 5 фунтов крупы) и вещевом арестантском довольствии (выдавались казенная обувь и сукно для пошива арестантской одежды). Таких лиц было около 30% от всего числа ссыльнопоселенцев. Кроме того, впервые вступающим в брак безвозвратно выдавалось денежное пособие для обзаведения домашним хозяйством: а) женщинам свободного состояния, которые выходили замуж за поселенца, в размере 50 руб.; б) мужчинам, вступающим в брак со ссыльной, в размере 30 руб. (причем 15 руб. выдавались ему безвозвратно, а 15 руб. в виде ссуды с рассрочкой на 10 лет).

По подсчетам сахалинского статистика Карпова, в 1895 году на казенном продовольственном снабжении состояли 2251 мужчина и 222 женщины. Денежное пособие, выданное в том году лицам, находившимся на казенном продовольственном и вещевом довольствии, равнялось сумме в 190 228 руб. 85 коп., что было на 54 952 руб. 90 коп. больше, чем в 1894 г. Кроме того, ссыльнопоселенцам, приступившим к устройству собственного домашнего хозяйства, в 1895 г. администрация острова выдала: различного инструмента — на сумму 4633 руб. 82 коп., семян — 6848 руб. 63 коп., скота — 9000 руб. 29 коп.; итого — 20 482 руб. 74 коп.

Примерно у 30% поселенцев «было образцовое хозяйство». «В основном прилежанием отличались старообрядцы, поляки и штундисты», — писал Карпов. Около 10% скрывались от властей — «сбивались в преступные шайки, варили самогон, бродяжничали». Остальные 60% ссыльнопоселенцев «отбывали номер», дожидаясь в «кое-каком труде — лишь бы ноги не протянуть» окончания срока ссылки и возможности убыть на материк.

В 1895 году в Александровском округе из 1621 ссыльнопоселенческого домашнего хозяйства производили посев зерновых и овощных сельскохозяйственных культур 1351 хозяйство, или 83%, не участвовали в севе 270 хозяйств. Сеяли за счет собственных семян 770, т. е. около 57%. Остальные (581 ссыльнопоселенческое хозяйство) нуждались в помощи семенами, из них 411 вовсе не имели собственных семян.

В Тымовском округе, несмотря на более богатую почву и благоприятные климатические условия, процент нуждавшихся в семенном фонде был еще выше, однако число не участвовавших в севе было значительно меньше (всего 26 хозяйств). Собственными семенами обошлось 608 хозяйств, т. е. около 35%, остальные 1098 (65%) в большей или меньшей степени нуждались в государственной помощи, из них 601 хозяйство вовсе не имело собственных семян.

В Корсаковском округе, где молодых ссыльнопоселенческих хозяйств было больше, чем в других округах, в 1895 г. из 1936 хозяйств производили посев 1870, а не участвовали в посевных работах всего 66 хозяйств (около 7%). Собственными семенами обошлись 1157 хозяйств, или 62%, в государственной помощи нуждались 713, из них 436, или 23%, вовсе не имели собственных семян.

Посевы зернового хлеба в Корсаковском округе как наиболее благоприятном для земледелия с каждым годом увеличивались, возрастали также площади под картофель и овощи, рос и урожай. Так, в 1894-м ссыльнопоселенцами в казну было сдано 3800 пудов зернового хлеба и 1130 пудов картофеля. В 1895 году хорошую урожайность показали: овес, пшеница, ячмень и озимая рожь.

Таким образом, в 1895 году на каждого ссыльнопоселенца в округах приходилось (пудов): в Александровском: хлеба — 9 ¾, картофеля — 39; в Тымовском: хлеба — 24, картофеля — 32; в Корсаковском: хлеба — 17 ½, картофеля — 36; в среднем по Сахалину: хлеба — 17 ½, картофеля — 35 ½.

Итак, на протяжении многих лет в Сахалинской «штрафной колонии» наблюдался рост посевных площадей, повышалась урожайность зерновых и овощных сельскохозяйственных культур, развивалось животноводство, строились новые населенные пункты. Однако несмотря на меры, которые предпринимало правительство и администрация по развитию земледелия, более чем двадцатилетний опыт существования всероссийской каторги на острове в итоге показал, что возможность продуктивного землепашества здесь была низка.

Неблагоприятные климатические условия (продолжительная зима и короткое, нередко дождливое лето), низкая плодородность почвы, частые неурожаи привели к тому, что население острова систематически испытывало нехватку продуктов, например хлеба: на среднем Сахалине и в прибрежной полосе его хватало на 200 дней в году, в центральной части Сахалина — более чем на 100 дней в году, на южном Сахалине — на несколько десятков дней. Ограниченность площади земли, пригодной для обработки, трудоемкость раскорчевки и распашки новых участков (для чего требовались упорный физический труд и громадные материальные затраты в течение нескольких лет), наличие в среде ссыльнопоселенцев значительного числа (около 50%) лиц, не привычных и не приспособленных к земледелию и, наконец, принудительный характер самого труда стали главной причиной, повлиявшей на невысокие результаты «штрафной колонизации» Сахалина.

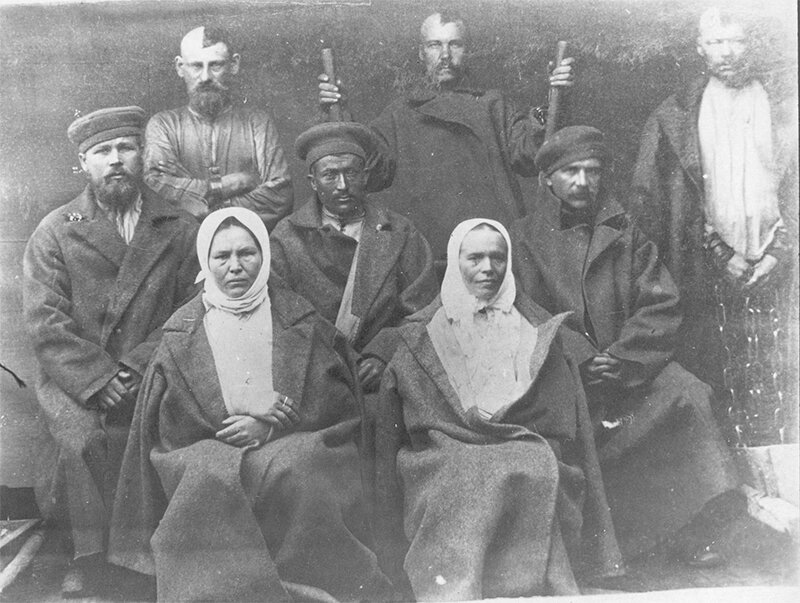

Группа каторжан. Фото сделано в 1890—1891 гг. в окрестностях Александровска на Сахалине

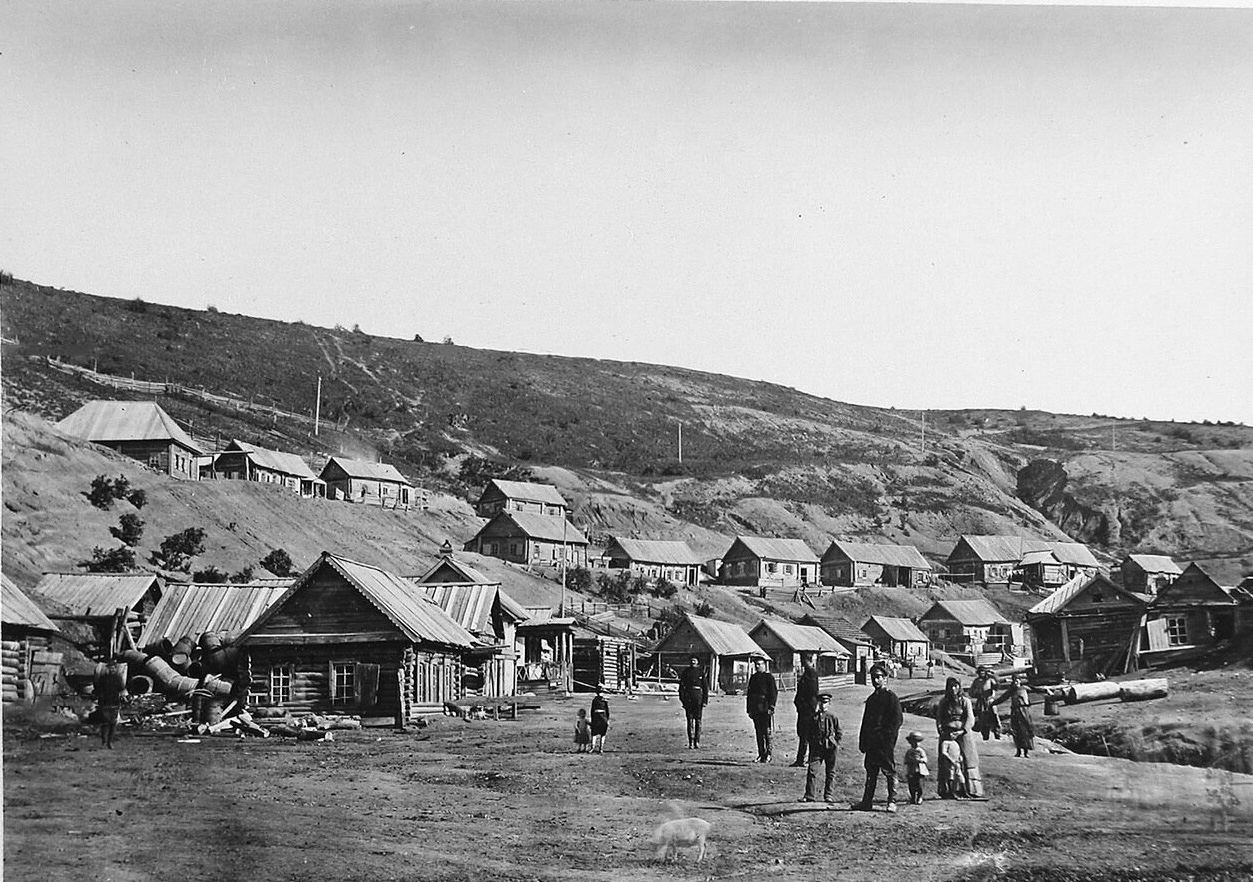

Вид домов в слободе ссыльно-каторжных, живущих вне тюрьмы (Сахалин)

Ссыльно-каторжные прокладывают дорогу между селениями Арково — Армудан

Ссыльно-каторжные прокладывают дорогу через горный хребет на Сахалине

Обед ссыльно-каторжных в стане во время работ по проведению дороги на Сахалине

Возвращение партии ссыльно-каторжных с работ на Сахалине

Каторжане перед выходом на работу

Каторжане за работой, фото И.И. Павловского. 1890 г.

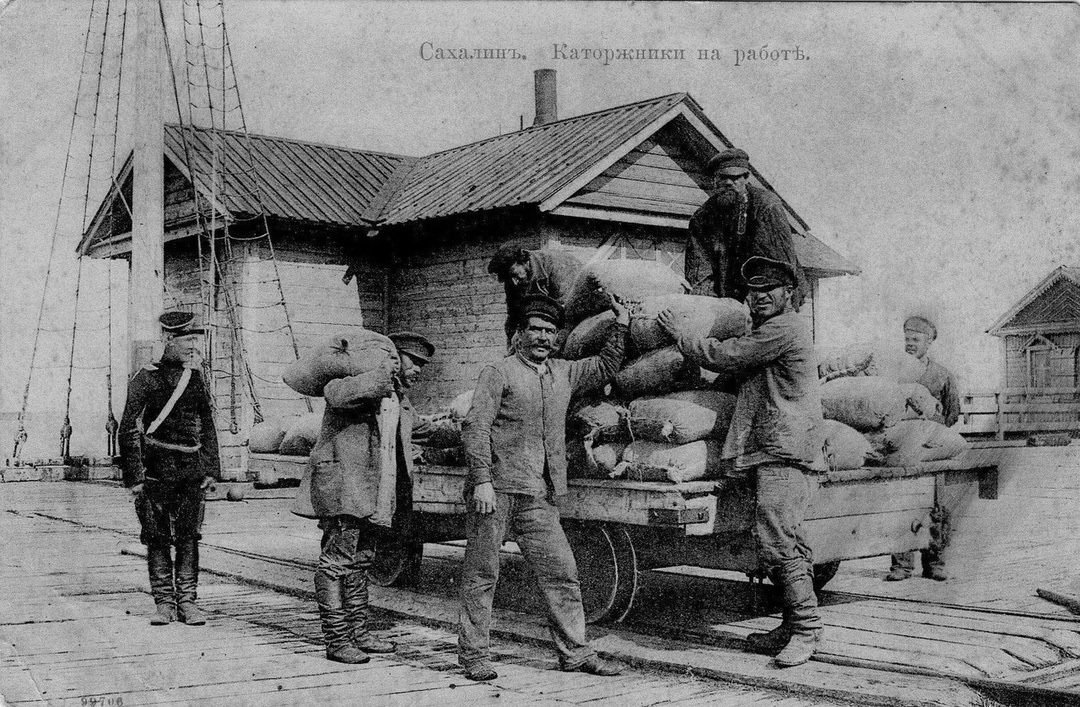

Каторжане на работе

Каторжане на работе

Раскомандировка ссыльно-каторжных по работам в Рыковской тюрьме

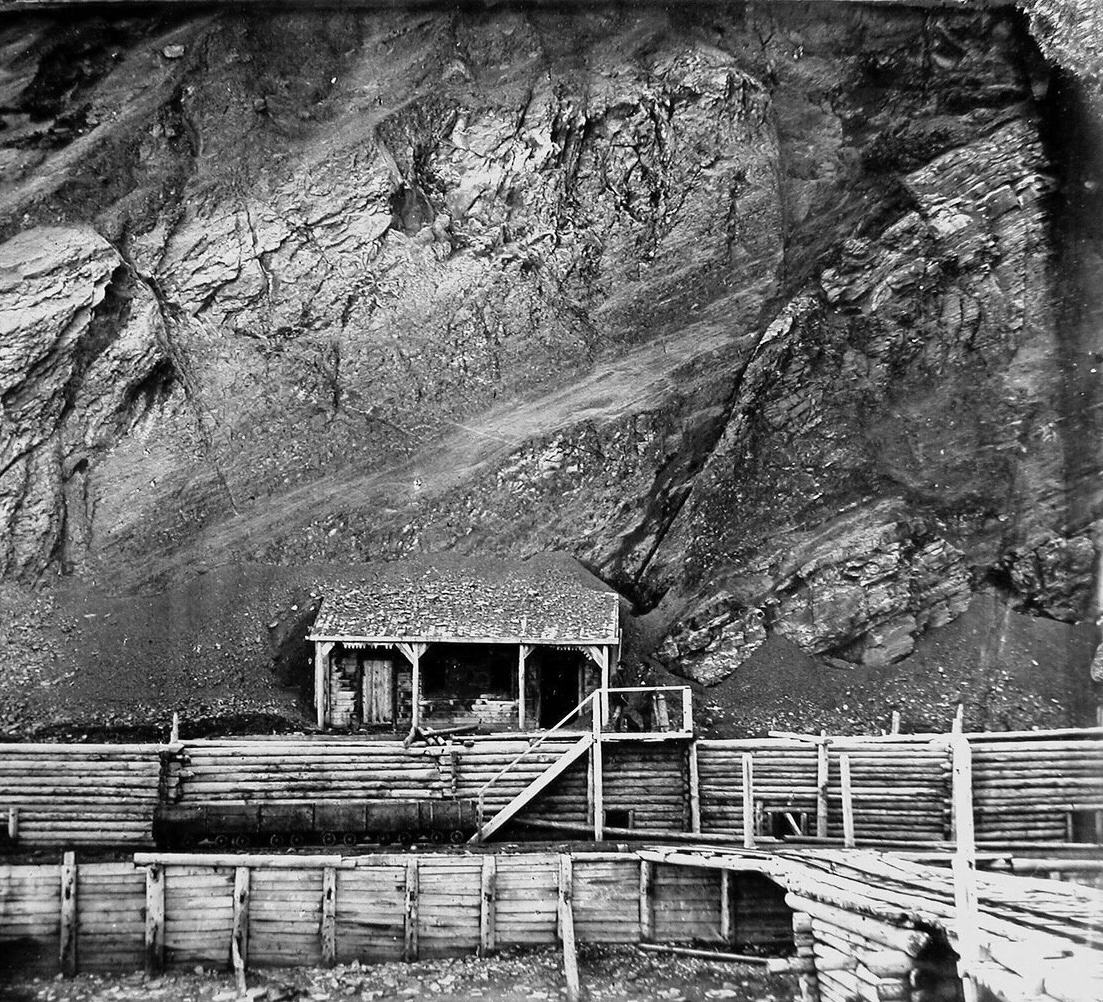

Главная шахта Евгеньевского каменноугольного пласта на Сахалине

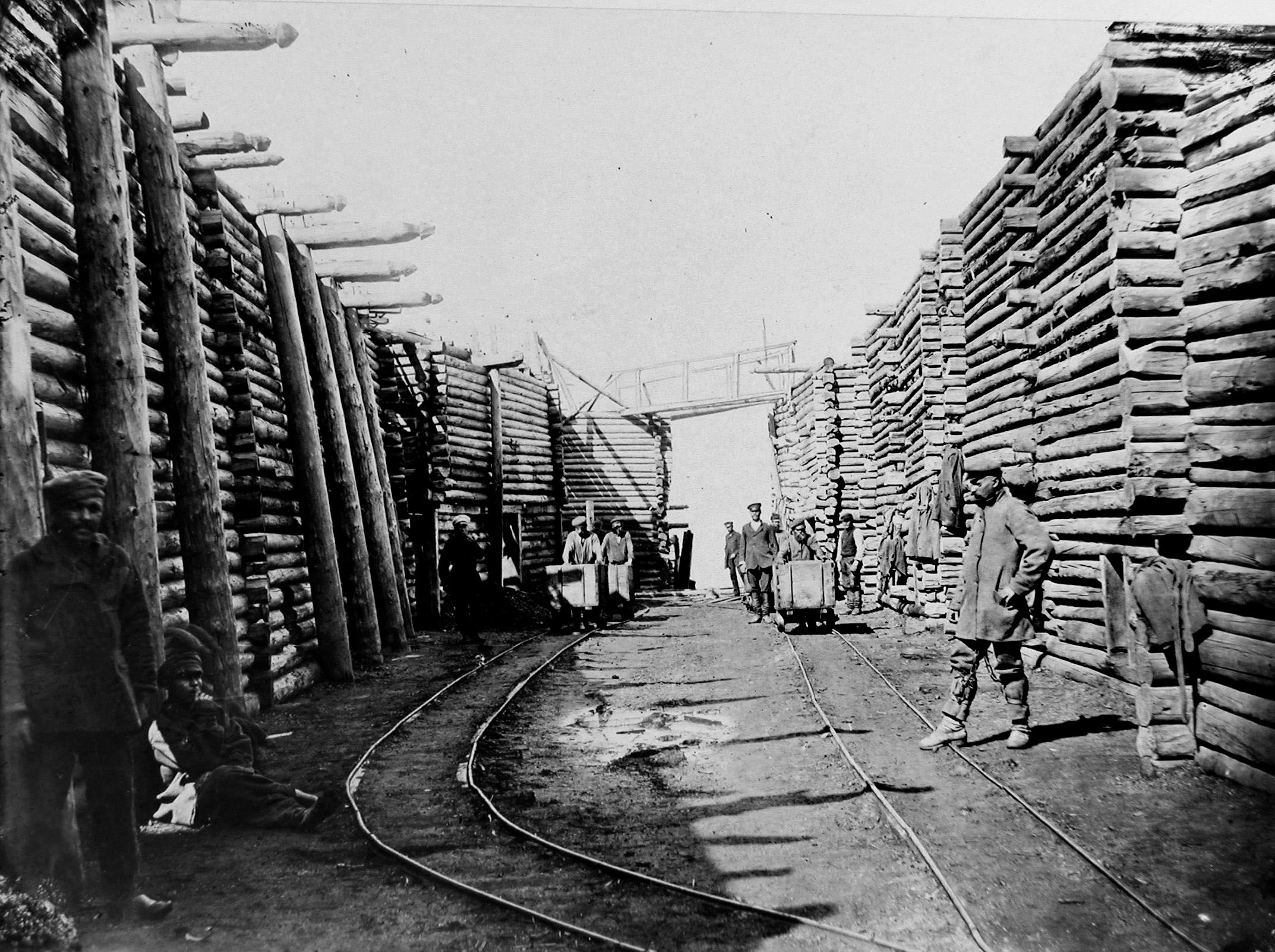

Боковой вид рудничных двориков близ поста Дуэ на Сахалине

Ссыльно-каторжные внутри каменноугольного рудничного дворика на Сахалине