Замысел путешествия на Сахалин у Чехова возник летом 1889 года. К тому времени писатель Чехов, которому не исполнилось и 30 лет, был уже настоящей знаменитостью у читающей публики России. Но знали его в основном как создателя легких и юмористических рассказов. И вот преуспевающий автор развлекательного жанра собрался на Сахалин — туда, откуда иные пытались всеми силами вырваться. Это замысел не поддается точной датировке и однозначному объяснению. Решение Чехова о путешествии на Сахалин, как принято считать, стало неожиданным для всех, даже для близких родственников. Подтверждение этому можно прочесть в воспоминаниях младшего брата писателя Михаила: «Собрался он на Дальний Восток как-то вдруг, неожиданно, так что в первое время трудно было понять, серьезно ли он говорит об этом, или шутит». Но на самом деле это было не совсем так. Задумываться об изучении российских тюрем и каторги Антон Павлович стал задолго до самой поездки.

Еще летом 1887 года в Воскресенске в гостях у врача П.А. Архангельского Чехов читал корректурные листы его книги «Отчет по осмотру русских психиатрических заведений». Спустя почти четверть века Архангельский вспоминал: «А.П. заинтересовался "отчетом", пересмотрел его, тщательно прочел его заключительную часть и обратился ко мне с вопросом: "А ведь хорошо бы описать также тюрьмы, как Вы думаете?"». Из корреспонденций и писем молодого Чехова видно, что он внимательно следил за судебными процессами: бывшего полицейского Мироновича, помещика Бунакова, купца Шагаева, купца Вальяно (дело о хищениях в таганрогской таможне), Рыкова (дело о хищениях в Скопинском банке) и др. Даже готовясь к поездке, он 23 февраля 1890 года писал А.С. Суворину о процессе Максименко, обвинявшейся в отравлении мужа.

В письмах Чехов упоминает некоторые прочитанные им специальные работы, например, книгу «Судебные ораторы во Франции» (письмо к Ал.П. Чехову от 23 ноября 1888 г.), а незадолго до поездки изучает лекции по уголовному праву). Младший брат Антона Павловича Михаил, в 1889 году окончивший юридический факультет Московского университета, вспоминал об интересе брата к его учебникам по тюрьмоведению. Не случаен и тот факт, что Чехов предпринял поездку с целью изучения на месте жизни каторжных и ссыльных в ту пору, когда тюрьмоведы готовились к теоретическим спорам по вопросам ссылки, методов наказания, предупреждения преступлений и т. д. на IV международном тюремном конгрессе, который был назначен на июнь 1890 г. и состоялся в Петербурге.

Ко времени чеховского путешествия история российского пребывания на Сахалине была еще довольно короткой. С 1855 года остров находился в совместном владении Японии и России, и только в 1875 году по Санкт-Петербургскому договору остров перешел в полное владение России. Тогда же началась и его каторжная история, так как вольная колонизация острова завершилась неудачей. Актуальность сибирско-сахалинской темы для русского общества конца XIX века очевидна, если обратиться к периодике этого времени: информация об острове была столь противоречивой, что не отражала реального положения дел. Сестра писателя, Мария Павловна Чехова, в своих воспоминаниях о поездке А.П. Чехова на Сахалин писала, что о поездке на Сахалин он задумывался уже с осени 1889 года:

Тогда ходили слухи о тяжелом положении ссыльно-каторжных на острове Сахалине. Возмущались, роптали, но тем и ограничивались, и никто не предпринимал никаких мер. О правительстве нечего было и говорить. Молодой и пылкий Антон Павлович не мог сидеть спокойно в то время, когда знал, что в ссылке мучаются люди. Он решил ехать туда. Помню, как загорелись глаза у всех членов нашей семьи и как все были горды тем, что Антоша затеял такую работу. Одна мать скорбела, но старалась не показывать своей печали и весело участвовала в сборах. Закипела работа, все стали помогать будущему путешественнику, кто чем мог. Мне назначена была работа ходить в тогдашнюю Румянцевскую библиотеку и списывать там из разных источников статьи, касавшиеся о. Сахалина и ссыльных. Много и терпеливо я писала, пришлось даже привлечь к этому делу подруг, отец и братья тоже не сидели сложа руки, а исполняли разные поручения писателя.

В письме от 9 марта 1890 года Антон Павлович, возражая Суворину («Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и не интересен»), назвал едва ли не самый главный мотив своей поездки:

Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов <...>. Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный. <...> Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку, а моряки и тюрьмоведы должны глядеть в частности на Сахалин, как военные на Севастополь. Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски...

Не менее важны были и внутренние причины, повлиявшие на принятие Чеховым решения о путешествии. И прежде всего — смерть старшего брата Николая 17 июня 1889 года. Вероятно, тогда Чехов и задумался над тем, что он сделал значительного к своим тридцати годам. Можно предполагать, что после смерти Николая Чехова отношения в семье, никогда не бывшие идеальными, также стали напряженными. Немногим раньше, 13 октября, Чехов проговаривается в письме к Суворину, объясняя причины несостоявшейся поездки за границу: «Говорить ли, отчего я не поехал за границу? Если не скучно, извольте, 1-го июля я выехал за границу в подлейшем настроении, оставив в таком же настроении всю семью. Настроение было безразличное: в Тироль ли ехать, в Бердичев, в Сибирь ли — все равно». Похожее настроение — и в более раннем письме к Суворину от 4 мая 1889 года, посланному из Сум, куда Чеховы уехали на лето со смертельно больным Николаем: «В душе какой-то застой. Объясняю это застоем в своей личной жизни. Я не разочарован, не утомился, не хандрю, а просто стало вдруг все как-то менее интересно. Надо подсыпать под себя пороху».

Одним из толчков к решению отправиться на Сахалин могли быть беседы в Одессе в июне 1889 года с артисткой К.А. Каратыгиной, исколесившей в конце 1870-х годов «всю Россию и Сибирь с Кяхтой и Сахалином». Чехов сказал ей о своем намерении ехать на Сахалин, предупредив, однако, чтобы она хранила это в тайне. Она сообщила Чехову некоторые сведения о местах заключения и ссылки: Нерчинске, Усолье, Каре, Сахалине. Своими вопросами («когда едете?», «Каким путем решите?»), своими советами, предупреждениями и напоминаниями («Имейте в виду, что в начале сентября прекращается <...> пароходство по Амуру и Шилке — сильно мелеют. Подгоняйте же путь») Каратыгина поддерживала замысел Чехова и «подгоняла» его поездку (письма от 14 и 17 января 1890 г.).

Замысел сахалинского путешествия перестал быть тайной для окружающих уже в январе 1890 года. 26 января газета «Новости дня» поместила заметку: «Сенсационная новость. Талантливый А.П. Чехов предпринимает путешествие по Сибири с целью изучения быта каторжников». Далее автор напоминал о Золя, изучившем определенные стороны жизни для романов «Жерминаль», «Нана», «Человек-зверь», и Мопассане, добывавшем в самой действительности материалы для произведений «На земле», «На воде», «В воздухе». Рядом с ними он ставил Чехова. «Г. Чехов является, следовательно, во всех отношениях исключением. Во всяком случае это первый из русских писателей, который едет в Сибирь и обратно».

Чехов очень серьезно подошел к подготовке к путешествию на Сахалин. Несколько месяцев, с января до последнего предотъездного дня Чехов был занят тщательным изучением специальной литературы по истории русской и зарубежной тюрьмы и ссылки, истории колонизации Сахалина. Он знакомился с работами исследователей острова: ботаников, зоологов, геологов, этнографов, юристов, тюрьмоведов, медиков, с книгами путешественников, перечитывал произведения русских писателей о каторге и ссылке, просматривал журнальные, газетные статьи, корреспонденции о Сахалине, официальные отчеты Главного тюремного управления и т. д. Книги и журналы присылали ему из книжных магазинов и складов, из личных библиотек Суворин, А.И. Сумбатов, А.Ф. Зандрок, К.А. Скальковский, К.Ф. Виноградов. Карту Сахалина Чехов купил в магазине Ильина, считал ее хорошей, но для сравнения с нею попросил еще скопировать сахалинскую карту из Атласа Крузенштерна. Готовясь к поездке, Чехов начал создавать перечень прочитанных книг. Сохранилась тетрадь, озаглавленная «Литература». В ней значится 65 работ. В пору дальнейшей подготовки к путешествию и после него, в процессе работы над книгой «Остров Сахалин», эта библиография увеличилась более чем в два раза.

С утра и до глубокой ночи просиживал великий писатель над науками, многие из которых изучались им впервые. Сложность вставшей перед ним задачи заключалась в том, что к очень многим опубликованным работам необходимо было проявить критическое отношение. Чехов это прекрасно сознавал, о чем свидетельствует его письмо к брату Александру 25 февраля 1890 г.: «Статьи писались или людьми, никогда не бывавшими на Сахалине и ничего не смыслящими в деле, или же людьми заинтересованными, которые на сахалинском вопросе и капитал нажили, и невинность соблюли. Храбрость первых и уловки вторых, как элементы затемняющие и тормозящие... отлично характеризуют отношение нашего общества вообще к делу, а к тюремному в частности».

Несмотря на шутливые жалобы («Целый день сижу, читаю и делаю выписки. В голове и на бумаге нет ничего, кроме Сахалина. Умопомешательство. Mania Sachalinosa»), Чехов с интересом относился к своей работе. 16 марта 1890 года он писал М.И. Чайковскому: «Я сижу безвыходно дома и читаю о том, сколько стоил сахалинский уголь за тонну в 1863 г. и сколько стоит шанхайский, читаю об амплитудах и NO, NW, SO, и прочих ветрах, которые будут дуть на меня, когда я буду наблюдать свою собственную морскую болезнь у берегов Сахалина. Читаю о почве, подпочве, о супесчанистой глине и глинистом супесчанике. Впрочем, с ума еще не сошел...»

Еще до отъезда Чехов начал писать вступление — «историю исследования», и сам остался доволен началом работы. Видимо, в то время, когда Чехов, по его словам, отходил «от изящной словесности», так как голова была «настроена на сахалинский лад», когда он, отказавшись от общения со знакомыми, сидел «безвыходно дома» и читал книги, из которых «узнал многое такое, что следует знать всякому под страхом 40 плетей», уже начал определяться своеобразный жанр будущей книги — научного и художественного исследования. Возникла мысль иллюстрировать книгу, отправившись на Сахалин с художником. И.И. Левитан поехать не смог. А.А. Сахаров заразился было этой чеховской идеей, но и его поездка не состоялась.

Наряду с напряженным трудом по изучению различных статей и материалов, касающихся Сахалина, Чехова волновали и другие вопросы. Его беспокоило то, что он не сможет достигнуть своей цели — всестороннего изучения каторжного острова, если не запасется официальным разрешением. Реальным основанием для такого беспокойства были доходившие из Сибири и с Сахалина сведения (печатные и устные) о настороженном приеме сибирскими властями Гумбольдта, аресте в Сибири Кеннана и Фроста, о запрещении очерков Кеннана, о надзоре за корреспондентами дальневосточных газет.

Чехов попытался получить разрешение от начальника Главного тюремного управления М.Н. Галкина-Враского и обратился за содействием к баронессе В.И. Икскуль де Гильдебанд. В Саратовском областном архиве сохранилось ее письмо к Галкину-Враскому от 10 января 1890 г. Через 10 дней после этого письма Чехов посетил Галкина-Враского и сначала устно, а затем письменно изложил просьбу оказать ему «возможное содействие» во время поездки «с научною и литературною целями в Восточную Сибирь» и на Сахалин. По-видимому, начальник Главного тюремного управления обещал содействие, потому что в письме к брату Михаилу Павловичу от 28 января 1890 г. Чехов сообщал: «С Галкиным-Враским все уже улажено». Впрочем, уже в феврале и позднее писатель жалел о «визитах своих к Галкину», так как никакой реальной помощи от него не увидел. Мало того, как выяснилось после Великой Октябрьской социалистической революции, когда стал доступен архив Главного тюремного управления, он направил на Сахалин секретное предписание не допускать Чехова до встреч с некоторыми категориями политических ссыльных и каторжников.

Слухи о готовящейся поездке Чехова на Сахалин возбудили многие толки в литературных кругах. Знакомые и друзья писателя всячески поддерживали это его намерение. Так, например, известная в свое время актриса К.А. Каратыгина написала Чехову огромное письмо на 32 больших страницах, где рассказывала о своем пребывании в 1880-х годах на Сахалине, о выступлениях в Корсакове («оазисе Сахалина», по ее словам) и т. д. Многие сибиряки, узнав о намерении Чехова ехать через Сибирь, предлагали дать ему рекомендательные письма. Сотрудница журнала «Северный вестник» М.Д. Федорова 10 января 1890 г. (по просьбе издательницы журнала А.М. Евреиновой) рекомендовала писателю «одного господина», недавно вернувшегося из Сибири: «Это некто Птицын: он может дать Вам много дельных указаний и снабдит Вас письмами, если пожелаете». К этой записке было приложено письмо В. Птицына, автора известной Чехову статьи «Тюрьмы Приленского края», к Евреиновой: «Многие сибиряки, узнавши о намерении Чехова ехать в Сибирь, предлагают дать ему рекомендательные письма в Тюмень, Томск, Красноярск, Иркутск, Верхнеудинск, Селенгинск, Читу, Кяхту и на Амур; с ними, т. е. с рекомендательными письмами, его везде встретят, по крайней мере в смысле гостеприимства, с объятиями, и все расскажут ему по части природы, людей и пр.

М.В. Киселева 28 января 1890 года просила своего зятя сенатора Б.Я. Голубева дать Чехову рекомендательное письмо к представителю Добровольного флота богатому сибирскому предпринимателю М.М. Зензинову. Каратыгина сообщала Чехову 1 марта 1890 года, что без его ведома взяла на себя смелость добыть рекомендации в некоторые точки сибирского и дальневосточного царства. Визитная карточка «сибирского царька» М.Д. Бутина, золотопромышленника, присланная Каратыгиной позднее, сохранилась в архиве Чехова. На ней обращение к Н.Д. Бутину: «Рекомендую Антона Павловича Чехова, с которым прошу поделиться сведениями о Забайкалье. М. Бутин. 18 июля 1890 г.». 28 марта 1890 г. Каратыгина писала Чехову: «Если захотите хотя денька два пробыть в Екатеринбурге, поезжайте к Кнелинину (Николай Андреевич). Лицо почетное в городе (бывший почетный мировой судья, любитель театра и старожил), будет полезен». С просьбой оказать Чехову помощь она обратилась в Иркутск и, получив в ответ телеграмму («Рады быть полезными. Федоровы»), отправила ее Чехову с таким пояснением: «Алексей Васильевич Федоров, военный начальник юнкерского училища...».

К.Ф. Виноградов, главный военно-морской прокурор, с которым Чехов познакомился в 1888 году, просил написать, не нужна ли его помощь. К этому письму Виноградов прилагал свою визитную карточку для прокурора во Владивостоке И.М. Захаревича, в которой он рекомендовал «друга своего Антона Павловича Чехова», а также письмо А. Воеводской от 24 марта 1890 г., где она просила передать Чехову визитную карточку капитана клипера «Наездник» С.А. Зорина; он «очень хорош» с начальником Корсаковского округа на Сахалине И.И. Белым.

Некоторые рекомендации приходили с запозданием, когда Чехов был на пути в Сибирь. Так, Р. Чагин в письмах от 18 и 22 апреля 1890 г. передавал просьбу В.Г. Короленко «не обойти шалаша его», если будет проезжать Нижний. «Как человек, проживший много лет в Сибири, он, Короленко, мог бы быть полезен Вам как своими указаниями, так и рекомендацией к тамошним своим знакомым, которых у него много». Короленко просил также написать Чехову, что не дурно было бы иметь от Галкина-Враского какое-либо назначение, высказанное в официальной бумаге, например, исследовать (в качестве доктора) быт тюрем «с гигиенической точки зрения».

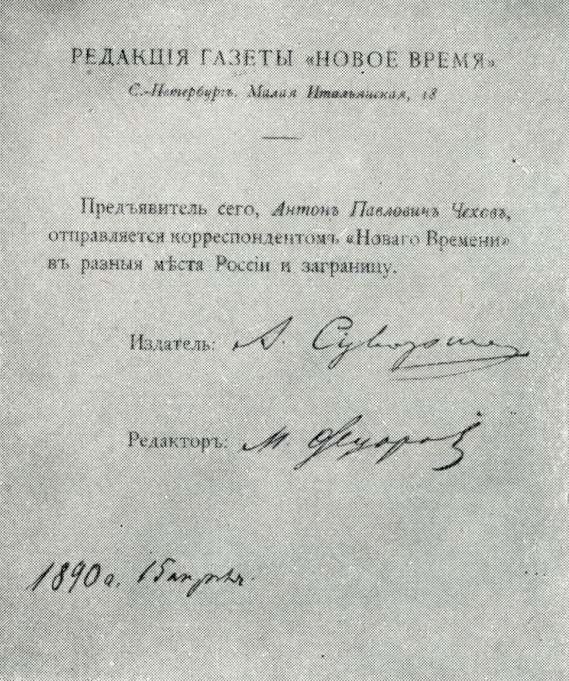

У Чехова не было недостатка в доброжелательных советах и рекомендациях частных лиц. Но официальной бумаги к приамурскому и сахалинскому начальству все же получить не удалось. Именно это имел он в виду, когда сообщал Суворину 15 апреля 1890 г., что «вооружен одним только паспортом» и потому «возможны неприятные столкновения с предержащими властями». В тот же день, впрочем, в его руках оказался другой документ — от редакции газеты «Новое время»: «Предъявитель сего Антон Павлович Чехов отправляется корреспондентом "Нового времени" в разные места России и за границу». За этот документ Чехов благодарил Суворина в письме от 18 апреля 1890 года, понимая, однако, что он не может заменить официальной рекомендации.

Отправление в путь было намечено на апрель 1890 года — время начала навигации по Волге, Каме и сибирским рекам. Чехов предвидел ожидающие его опасности и лишения. «Прощай и не поминай лихом. Увидимся в декабре, а может быть, и никогда уж больше не увидимся» (Р.Р. Голике, 31 марта 1890 г.). «У меня такое чувство, как будто я собираюсь на войну <...> В случае утонутия или чего-нибудь вроде, имейте в виду, что все, что я имею и могу иметь в будущем, принадлежит сестре» (Суворину, 15 апреля 1890 г.). В очень важном для него письме — В.М. Лаврову — Чехов писал: «Я надолго уезжаю из России, быть может, никогда уже не вернусь...» (10 апреля 1890 г.).

Маршрут поездки был разработан еще к концу января 1890 года: р. Кама, Пермь, Тюмень, Томск, Иркутск, р. Амур, о. Сахалин, Япония, Китай, Коломбо, Порт-Саид, Константинополь, Одесса, Москва. Этот маршрут отец Чехова внес в свою записную книжку. Ко времени отъезда из Москвы маршрут уточнялся. Предположено было ехать до Нижнего Новгорода по железной дороге, затем по Каме до Перми; поездом до Тюмени, оттуда на пароходе до Томска, затем на лошадях через Красноярск, Иркутск в Сретенск; на пароходе по Амуру до Николаевска, два месяца на Сахалине; возвращаться через Нагасаки, Шанхай, Ханькоу, Манилу, Сингапур, Мадрас, Коломбо (на Цейлоне), Аден, Порт-Саид, Константинополь в Москву (Леонтьеву-Щеглову, 16 марта 1890 г.). Однако 18 апреля, за день до отъезда, Чехов сообщил Суворину, что едет по железной дороге не до Нижнего Новгорода, а до Ярославля, чтоб больше «захватить Волги», которая, «говорят, очень хороша».

19 апреля 1890 года Чехов отправился в дорогу. В Москве на Ярославском вокзале его провожали мать, сестра, Левитан, Кувшинниковы; до Троице-Сергиевой лавры — брат Иван Павлович. В Ярославле встретил его знакомый студент-юрист, поэт И.Я. Гурлянд. До Костромы на пароходе «Александр Невский» ехала одновременно с ним О.П. Кундасова. Дальше Чехов продолжил путь один.

Перед отъездом на Сахалин. Весна 1890 г. (5 или 8 апреля). Стоят (слева направо): А.И. Иваненко, И.П. Чехов, П.Е. Чехов, Алеша Корнеев. Сидят: Маша Корнеева, М.П. Чехов, Л.С. Мизинова, М.П. Чехова, А.П. Чехов, Е.Я. Чехова

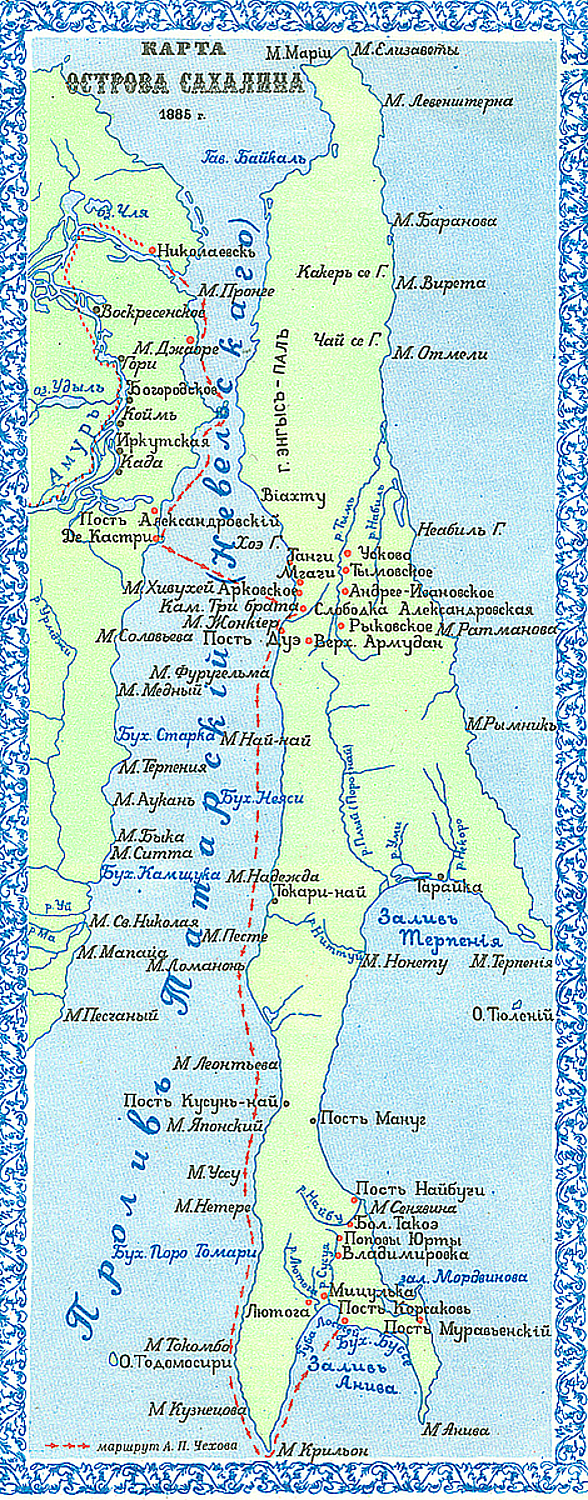

Карта путешествия Чехова на Сахалин

Удостоверение, выданное Чехову редакцией газеты «Новое время» накануне отъезда на Сахалин

Карта острова Сахалин

«Сибирский дорожник», с которым А.П. Чехов ехал на о. Сахалин