Поездку на Сахалин и возвращение на пароходе вокруг Азии в Одессу в 1890 году Чехов планировал как единое путешествие на Восток. Главной целью был Сахалин. Дорога из Москвы на Сахалин «в 4500 верст» (4800 километров) заняла 81 день (включая 11-дневное плавание по Амуру) и была похожа на «тяжелую, затяжную болезнь». Чехов выбрал такое начало путешествия: поездом до Ярославля, пароходом по весенним разливам Волги и Камы, опять поездом через Уральские горы до Тюмени. А далее началось «конно-лошадиное странствие» с «полосканием в невылазной грязи» Западной Сибири, поломками и опрокидываниями тарантаса, «ужасными перевозами через реки» — Иртыш, Обь, Томь. Затем на пароходах по Шилке и Амуру в Благовещенск, и далее через Татарский пролив на Сахалин.

21 апреля Антон Павлович поездом направился в Ярославль, откуда на пароходе должен был плыть по Волге и Каме до Перми. Провожать Чехова на вокзал приехала большая компания: мать Евгения Яковлевна, братья Иван и Михаил, сестра, ее приятельницы Кундасова, Мизинова, его приятели — Левитан, Семашко, Иваненко, общие знакомые — Сумбатов (Южин), супруги Кувшинниковы. Несколько человек, в том числе Иван Павлович и Левитан, поехали с Чеховым до Троице-Сергиевой лавры. В Ярославле встретил его знакомый студент-юрист, поэт И.Я. Гурлянд. В Ярославле Чехов сел на волжский пароход, идущий на Казань. Вместе с ним на пароход села провожавшая его Ольга Кундасова, уверяя, что едет куда-то к кому-то. Она сопровождала Чехова до Костромы.

В конце апреля на Волге шли дожди, и ожидаемого наслаждения на пароходе Чехов не получил, хотя в немногие солнечные часы и волжские просторы («раздолье удивительное!»), и Плес, «в котором жил томный Левитан», и Кострома показались ему привлекательными (Чеховым, 23 апреля 1890 г.).

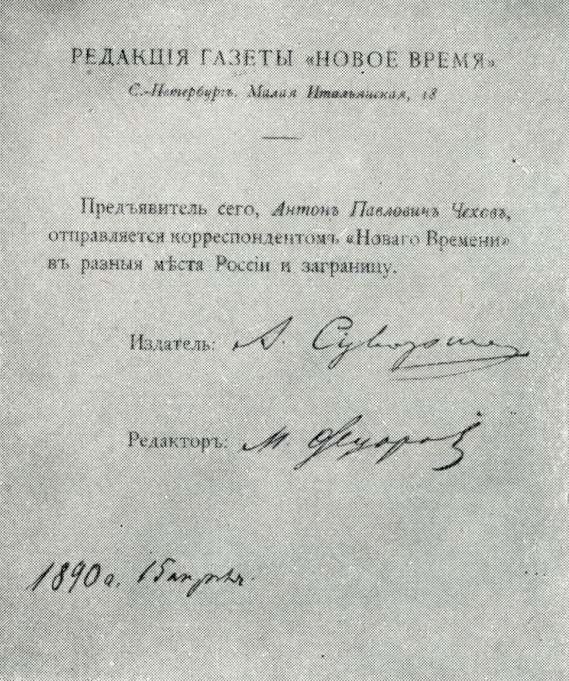

Чехов ехал с «корреспондентским билетом» «Нового времени», но за свой счет. Издатель предоставил солидный кредит, а писатель обещал посылать путевые очерки в счет долга. В пути писатель вел дневник, обстоятельно делился своими впечатлениями в письмах. «Очень красивы буксирные пароходы, — пишет он Марии Павловне, — тащущие за собою по 4—5 барж; похоже на то, как будто молодой, изящный интеллигент хочет бежать, а его за фалды держат жена-кувалда, теща, свояченица и бабушка жены». Это волжские наблюдения.

А вот выдержка из письма, написанного в Екатеринбурге: «Когда дует холодный ветер и рябит воду, имеющую теперь после половодья цвет кофейных помоев, то становится и холодно, и скучно, и жутко; звуки береговых гармоник кажутся унылыми, фигуры в рваных тулупах, стоящие неподвижно на встречных баржах, представляются застывшими от горя, которому нет конца». Это о Каме. Позже Чехов стал обрабатывать свои дневники и посылать путевые заметки в «Новое время». Они составили цикл очерков «Из Сибири».

В Нижнем Новгороде, уже один, Чехов пересел на пароход «Михаил», на котором плыл 5 дней сначала по Волге, затем по Каме до Перми. Маршрут он наметил следующий: Пермь, Тюмень, Томск, Иркутск, Сретенск, вниз по Амуру до Николаевска, два месяца на Сахалине, Нагасаки, Шанхай, Ханькоу, Манила, Сингапур, Мадрас, Коломбо, Аден, Порт-Саид, Константинополь, Одесса, Москва.

Во время путешествия по Каме было «адски холодно», спутники оказались людьми неинтересными, Чехов проскучал весь этот отрезок пути, о чем он писал своей семье 24 и 29 апреля 1890 года. Пассажиры на пароходе «Михаил» были очень разными: чиновники, купцы, священники, переселенцы. Чехов запомнил мужика лет сорока, с русой бородой: «Он сидит на скамье на пароходе; у ног его мешки с домашним скарбом, на мешках лежат дети в лапотках и жмутся от холодного, резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы». Холод и ветер всегда угнетающе действовали на Чехова: «Когда дует холодный ветер <...> то становится и холодно, и скучно, и жутко; звуки береговых гармоник кажутся унылыми, фигуры в рваных тулупах, стоящие неподвижно на встречных баржах, представляются застывшими от горя, которому нет конца. <...> На пристанях толпится интеллигенция, для которой приход парохода — событие».

В Пермь Чехов прибыл 27 апреля 1890 года в 2 часа ночи и до отхода поезда (в 6 часов вечера) провел в городе. А.И. Чайкин (1866—1950), артист и журналист, сопровождал его по Перми и Мотовиловскому заводу. От Перми до Тюмени писатель добирался по железной дороге. Сначала до Екатеринбурга, где провел четыре дня. С 28 апреля по 2 мая он жил в екатеринбургской «Американской гостинице» П.В. Холкина. Здесь он, по просьбе матери, встретился со своим родственником А.М. Симоновым. Пришлось из-за нездоровья задержаться здесь, несколько дней употребив «на починку своей кашляющей и геморройствующей особы». Позднее в разговоре с доктором И.Н. Альтшуллером Чехов связывал начало своего заболевания туберкулезом с поездкой на Сахалин, когда у него «еще по дороге туда случилось кровохарканье».

Другой причиной задержки Чехова в Екатеринбурге было ожидание ответа на телеграмму, посланную им в Тюмень пароходству Курбатова, в которой он просил сообщить о начале навигации на сибирских реках. От этого ответа зависело, как продолжать путь: плыть ли на пароходе (как предполагалось ранее) от Тюмени до Томска, или же ехать на лошадях. Из Тюмени Чехову телеграфировали, что первый пароход в Томск пойдет 18 мая; решено было «скакать на лошадях».

Из Екатеринбурга Чехов выехал на поезде 2 мая 1890 года и на следующий день был в Тюмени, откуда началось его «конно-лошадиное странствие», на вольных и почтовых, по «убийственным» сибирским дорогам, на которых он вел, по его словам, отчаянную войну со холодом, с разливами рек, с невылазной грязью, с голодом, с желанием спать. 5 июня Антон Павлович пишет Плещееву из Иркутска:

Все сибирское, мною пережитое, я делю на три эпохи: 1) от Тюмени до Томска, 1500 верст страшенный холодище днем и ночью, полушубок, валенки, холодные дожди, ветры и отчаянная (не на жизнь, а на смерть) война с разливами рек; реки заливали луга и дороги, а я то и дело менял экипаж на ладью и плавал, как венецианец на гондоле... бывали к тому же еще весьма жуткие, неприятные минуты, особенно в ту пору, когда вдруг поднимался ветер и начинал бить по лодке. 2) От Томска до Красноярска 500 верст, невылазная грязь; моя повозка и я грузли в грязи, как мухи в густом варенье; сколько раз я ломал повозку... сколько верст прошел пешком, сколько клякс было на моей физиономии и на платье!.. Я не ехал, а полоскался в грязи. Зато и ругался же я! Мозг мой не мыслил, а только ругался. Замучился я до изнеможения и был очень рад, попав на Красноярскую почтовую станцию. 3) От Красноярска до Иркутска 1566 верст, жара, дым от лесных пожаров и пыль; пыль во рту, в носу, в карманах; поглядишь на себя в зеркало, и кажется, что загримировался.

С самого начала поездки Чехов обнаружил, что подготовился к дороге если не легкомысленно, то, как сказал бы Павел Егорович, «неосновательно». В дорогу его собирали всей семьей, но сделано это было, как показало время, весьма непродуманно. Младший брат Михаил, которому Чехов поручил снаряжение поездки, купил вместо мягкого дорожного мешка презентабельный громоздкий чемодан. Именно с таким, по его мнению, полагалось путешествовать «известному писателю». К тому же ему подсунули дешевое изделие, чемодан стал рваться с первых дней. Ботфорты, высокие сапоги, выше колен, с отворотами (их тоже купил Михаил), оказались узкими в задниках. Нужны были обшитые валенки, но об этом не подумали. Уже с дороги Чехов дал брату иронический наказ на будущее:

Сладкий Миша, если у тебя будут дети, в чем я не сомневаюсь, то завещай им не гнаться за дешевизною. Дешевизна русского товара — это диплом на его негодность. По-моему, лучше босиком ходить, чем в дешевых сапогах. Представьте мое мучение! То и дело вылезаю из возка, сажусь на сырую землю и снимаю сапоги, чтобы дать отдохнуть пяткам. Как это удобно в мороз! Пришлось купить в Ишиме валенки... Так и ехал в валенках, пока они у меня не раскисли от сырости и грязи.

Для поездки Антон Павлович почему-то купил не шубу, а полушубок, и потому в дороге у него мерзли ноги. Кожаное длинное пальто спасало от ветра, но не от холода. Никто не подсказал, что в такую многодневную поездку хорошо бы взять пару больших подушек в темных наволочках, простыни, побольше брюк. У Чехова была всего-навсего подушечка.

В Западной Сибири весна еще не началась. Было холодно, дул резкий ветер, моросил «противнейший дождишко». Из-за разлива рек (Иртыша, Оби, Томи) приходилось менять повозку на лодку, делать остановки на берегу, ждать рассвета в одиноких избушках или плыть под дождем и ветром. Дорога тяжелая, по утрам вся в замерзших кочках. От тряски, выворачивавшей душу, у Чехова не прекращалось кровохарканье. Порой приходилось пересаживаться в лодки, так как реки залили луга и дороги.

То и дело на реках и дорогах подстерегали опасности. Одна из них на берегу Иртыша: «<...> он глинист, гол, изгрызен, склизок на вид... Мутная вода... Белые волны хлещут по глине, а сам Иртыш не ревет и не шумит, а издает какой-то странный звук, похожий на то, как будто под водой стучат по гробам... Тот берег — сплошная, безотрадная пустыня... <...> Мне теперь будет сниться Иртыш...» Через нсколько дней тарантас, на котором ехал Чехов, столкнулся с встречной тройкой, так как ямщик на ней заснул:

Одно мгновенье и — раздается треск, лошади мешаются в черную массу, мой тарантас становится на дыбы, и я валюсь на землю, а на меня все мои чемоданы и узлы... <...> После крушения глупейшее недоумение с обеих сторон, потом жестокая ругань... Сбруи разорваны, оглобли сломаны, дуги валяются на дороге... Ах, как ругаются ямщики! Ночью, в этой ругающейся, буйной орде я чувствую такое круглое одиночество, какого раньше никогда не знал...

14 мая Чехов едва не погиб во время переправы через реку Томь. Лодка чудом не перевернулась. Ощутив ужас близкой смерти, он, по его признанию, думал, что, если окажется в воде, сбросит с себя сначала полушубок, потом кожаное пальто... И еще подумал: «Нехорошее, насмешливое мое счастье!»

В письме издателю Лейкину от 5 июня Чехов подводит общий итог своему «конно-лошадиному странствию», когда жизнь его несколько раз, в буквальном смысле этого слова, висела на волоске. «Но тем не менее, все-таки я доволен и благодарю бога, что он дал мне силу и возможность пуститься в это путешествие... Многое я видел и многое пережил, и все чрезвычайно интересно и ново для меня не как для литератора, а просто как для человека. Енисей, тайга, станции, ямщики, дикая природа, дичь, физические мучительства, причиняемые дорожными неудобствами, наслаждения, получаемые от отдыха, — все, вместе взятое, так хорошо, что и описать не могу».

В письмах домой и в очерках «Из Сибири», посылаемых в «Новое время», он рассказывал о сибирском быте, о людях, нравах. В краю беглых ссыльных и бродяг на дорогах было безопасно, не водилось повального воровства. Дома выглядели чище, опрятнее, уютнее, без «русского духа», то есть спертого воздуха: «Вообще народ здесь хороший, добрый и с прекрасными традициями». О крестьянках Чехов писал, что они «здесь толковы, чадолюбивы, сердобольны, трудолюбивы и свободнее, чем в Европе; мужья не бранят и не бьют их <...>. Детей не держат в строгости; их балуют».

Он все время сравнивал русскую и сибирскую деревню. «Там» и «здесь» ощущалось, даже если Чехов не упоминал хорошо знакомое ему по работе врачом в Звенигородском уезде. Но труд крестьянина и в Сибири, по его мнению, тяжек: «Девять месяцев не снимает он рукавиц и не распрямляет пальцев; то мороз в сорок градусов, то луга на двадцать верст затопило, а придет короткое лето — спина болит от работы и тянутся жилы». И все-таки, все-таки: «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей».

На сибирском пути Чехов встречал толпы переселенцев, крестьянские семьи, пожертвовавшие родным краем, привычным укладом. Они меняли прежнюю жизнь на новую, неведомую, где, говорят, будет земля для хлебопашества, можно построить просторный дом. По этой же дороге шли, звеня кандалами, арестанты: «Арестанты и солдаты выбились из сил: дорога плоха, нет мочи идти... До деревни, где они будут ночевать, осталось еще десять верст. А когда придут в деревню, наскоро закусят, напьются кирпичного чаю и тотчас же повалятся спать, и тотчас же их облепят клопы — злейший, непобедимый враг тех, кто изнемог и кому страстно хочется спать».

Что было тяжело Чехову в пути — это еда. С юности он страдал катаром кишок и геморроем. В Сибири ему понравились хлеб, пироги, блины. Но «утячья» похлебка, но жареная солонина... Но колбаса, купленная в Тюмени: «Когда берешь кусок в рот, то во рту такой запах, как будто вошел в конюшню в тот самый момент, когда кучера снимают портянки; когда же начинаешь жевать, то такое чувство, как будто вцепился зубами в собачий хвост, опачканный в деготь. Тьфу!»

Когда однажды на станции ему подали отличных щей с прекрасным мясом, он в описании этого мгновения не удержался от восклицания: «О, восторг! О, пресветлого дне!» И шутил, описывая путь до Томска: «Всю дорогу я голодал, как собака. Набивал себе брюхо хлебом, чтобы не мечтать о тюрбо, спарже и проч. Даже о гречневой каше мечтал. По целым часам мечтал». Но потихоньку втянулся, привык. Как привык к тряской езде в телеге, в тарантасе, в возке, корзинке-плетушке, которую он даже нарисовал в письме.

Вечером 15 мая 1890 года Чехов добрался до Томска, мечтая о бане, теплой постели, спокойном сне и нормальной еде. Тут он бросил злосчастный чемодан, шутил, что сундучок «попал в Сибирь на поселение». Взамен купил, как он выразился, «какую-то кожаную стерву». Она распластывалась как угодно. Приобрел тарантас за 130 рублей, чтобы не ехать на перекладных. Наконец заварил себе любимый кофе. В Томске он встречался с ординатором клиники медицинского факультета Томского университета Н.М. Флоринским, с архитектором С.М. Владиславлевым, с редактором газеты «Сибирский вестник» В.П. Картамышевым и с некоторыми сотрудниками этой газеты — «любителем литературы», приставом П.П. Аршауловым и Всеволодом Сибирским (Долгоруковым). В Томске Чехов начал оформлять «дорожные впечатления». 20 мая 1890 он писал Суворину: «Свои путевые заметки писал я начисто в Томске при сквернейшей номерной обстановке». Отсюда он послал шесть глав и здесь писал главу седьмую очерков.

21 мая Чехов выехал из Томска. Через шесть дней в «Сибирском вестнике» была помещена заметка: «Известный писатель и врач Антон Павлович Чехов, пробыв в Томске несколько дней, отправился в дальнейший путь — в Восточную Сибирь. А.П. Чехов намерен посетить Иркутск, Владивосток и остров Сахалин. На последнем он рассчитывает пробыть месяца два. В Россию вернется морским путем». Выехал Чехов из Томска не один, а с попутчиками, военным доктором и двумя поручиками.

Началась томско-красноярская «эпоха», путь в 500 верст по ужасному тракту, по холмам, через тайгу. Коляска и возок застревали в колее. К вечеру путники, как рассказывал Чехов, «грязные, мокрые, сонные, замученные медленной ездой и тряской», вваливались на станцию и почти падали от усталости. На этой дороге повозки «бегущих» людей часто опрокидывались, почта опаздывала, так как почтовые телеги чуть не намертво застревали в грязи.

Чехов нагляделся на терпеливых, запуганных почтальонов, настоящих мучеников: «Они много работают, воюют с природой, как никто, подчас страдают невыносимо, но их увольняют, отчисляют и штрафуют гораздо чаще, чем награждают. Знаете ли, сколько они получают жалованья, и видали ли вы в своей жизни хоть одного почтальона с медалью?» Насмотрелся он и на мучения мужиков, которые сопровождали обозы, везущие в Европу чай: «<...> вытаскивая ноги из грязи и помогая лошадям, они давно уже выбились из сил... Вот часть обоза остановилась. Что такое? У одного из возов сломалось колесо... Нет, уж лучше не смотреть!»

Кульминация бед — 22 версты между двумя станциями по пути из Ачинска в Красноярск, прозванные Козулькой. Недобрая слава об этом участке дороги гремела уже на дальних подступах к Козульке. Молва была оправдана. То, что называлось дорогой, представляло собой, как рассказывает Чехов, ряд горных цепей, где были свои Казбеки и Эльбрусы. «Тяжело ехать, — пишет Чехов, — очень тяжело, но становится еще тяжелее, как подумаешь, что эта безобразная, рябая полоса земли, эта черная оспа есть почти единственная жила, соединяющая Европу с Сибирью! И по такой жиле в Сибирь, говорят, течет цивилизация!» Дорога превратила одежду Чехова в нечто настолько потертое, что, как он шутил, даже бродяги посматривали на него косо, ибо походил на жулика. Лицо свое он называл в эти дни и недели — «ерническое рыло», «рожа», покрытая рыбьей чешуей. Когда была возможность, Чехов записывал карандашом впечатления текущего дня, но большие письма и очерки оставлял до остановок в крупных городах.

В Красноярск Чехов приехал 28 мая под вечер. Экипаж он оставил на почтовой станции, а сам остановился в гостинице. Прожил Чехов в Красноярске всего один день. Однако успел увидеть достаточно много. Он гулял по улицам, в городском саду и по берегу Енисея. В отличие от Томска этот город, само место ему чрезвычайно понравились, а Енисей привел в восторг:

Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей — могучий неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовется песнью; яркие золотые надежды сменились у него немочью, которую принято называть пессимизмом; на Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась... На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!

Из Красноярска Чехов отправился в Иркутск, в который прибыл 4 июня вечером и остановился в «Амурском подворье». В Иркутске он познакомился с редактором-издателем газеты «Восточное обозрение», политическим ссыльным И.И. Поповым и с писателем-сибиряком В.М. Михеевым. В эти дни в Иркутске в «Восточном обозрении» была напечатана заметка: «На этой неделе приехал в Иркутск и пробыл здесь несколько дней А.П. Чехов, молодой русский беллетрист, известный городской публике как автор остроумных водевилей и драмы "Иванов", дававшихся в минувшем сезоне на сцене городского театра. А.П. Чехов отправляется на Сахалин (куда он послан в качестве наблюдателя жизни и нравов редакцией одной большой петербургской газеты)».

В Иркутске Чехов по-настоящему выспался, вымылся в бане и говорил, что с его головы «текла мыльная пена не белого, а пепельно-гнедого цвета», точно он лошадь мыл. Здесь он обстоятельно написал Лейкину, Щеглову, Плещееву, старшему брату и всем «Чеховым», отдыхавшим на Луке у Линтваревых. Подыскивая самое краткое определение своим впечатлениям от трех с половиной тысяч верст (Тюмень — Иркутск), говорил: «длинно и широко». Будто сказались другое, чем обычно, ощущение времени и пространства, иное настроение (тоска, ужас смерти, одиночество среди чужих людей), многодневное движение.

Прожив в Иркутске неделю, Чехов 11 июня выехал к Байкалу, намереваясь из Лиственничной отправиться на пароходе через озеро до станции Боярской и далее продолжать путь на лошадях до Сретенска. Но пришлось задержаться на первой же станции вблизи Иркутска (не дали лошадей). И когда Чехов и его спутники (поручики Шмидт и Меллер, ученик Иркутского технического училища, впоследствии сотрудник местных газет — И.А. Никитин) добрались до Лиственничной, оказалось, что пароход ушел, и нужно ждать его несколько дней, решили рискнуть: на случайном пароходе поплыли до станции Клюево, оттуда шли пешком до станции Мысовой 8 верст и до Боярской добирались на лошадях. 17 июня Чехов приехал в Читу (остановился в «Даурском подворье»), но пробыл там всего лишь несколько часов. В Нерчинске он также останавливался только на один день (19 июня). Здесь в гостинице «Даурия» Чехова посетил сибирский журналист И.В. Богашев.

В Сретенск спутники приехали утром 20 июня, за час до отхода парохода «Ермак»: «Итак, конно-лошадиное странствие мое кончилось. <...> Я до такой степени свыкся с ездой по тракту, что мне теперь как-то не по себе и не верится, что я не в тарантасе и что не слышно дар-валдая»; — «Такое у меня настроение, как будто я экзамен выдержал». На пароходе «Ермак» Чехов плыл 20—25 июня по Шилке и Амуру до Благовещенска, мимо Усть-Кары, где высадили несколько человек каторжных. На «Ермаке» тоже были дорожные приключения. У Усть-Стрелки, где Шилка сливается с Аргунью, пароход наскочил на камень; получив несколько пробоин, он набрал воды и сел на мель. «Матросы качают, — рассказывает Чехов, — а мы, публика, гуляем по палубам, судачим, едим, пьем, спим; капитан и его помощник делают то же, что и публика, и не спешат. Направо китайский берег, налево станица Покровская с амурскими казаками; хочешь — сиди в России, хочешь — поезжай в Китай, запрету нет». Появился встречный пароход, который тоже остановился: путь был загорожен «Ермаком». На «Вестнике» оказался военный оркестр. «В результате целое торжество. Вчера весь день у нас на палубе играла музыка, развлекавшая капитана и матросов и, стало быть, мешавшая починять пароход. Женская половина пассажирства совсем повеселела: музыка, офицеры, моряки... ах! Особенно рады институтки».

«Забайкалье великолепно. Это смесь Швейцарии, Дона и Финляндии», — пишет Чехов друзьям. Тут он впервые в жизни попадает на территорию иностранного государства — Китая. В письме родным от 29 июня он пишет: «В каюте летают метеоры — это светящиеся жучки, похожие на электрические искры. Днем через Амур переплывают дикие козы. Мухи тут громадные. <...> 27-го я гулял по китайскому городу Айгуну. Мало-помалу вступаю я в фантастический мир».

«Амур чрезвычайно интересный край, — рассказывает Чехов сестре. — До чертиков оригинален. Жизнь тут кипит такая, о какой в Европе и понятия не имеют. Она, т. е. эта жизнь, напоминает мне рассказы из американской жизни. Берега до такой степени дики, оригинальны и роскошны, что хочется навеки остаться тут жить». Суворину он писал: «Я в Амур влюблен, охотно бы пожил на нем года два. И красиво, и просторно, и свободно, и тепло. Швейцария и Франция никогда не знали такой свободы. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России».

27 июня в Благовещенске Чехов пересел на пароход «Муравьев-Амурский». 30 июня пароход сделал остановку в Хабаровске (здесь в военном собрании Чехов читал «последние газеты»). 5 июля Чехов прибыл в Николаевск-на-Амуре. Гостиницы в городе не оказалось, и, осмотрев город, отдохнув в общественном собрании, Чехов отправился на пароход «Байкал», на котором провел почти двое суток в ожидании отхода его через Татарский пролив на Сахалин. 8 июля «Байкал» снялся с якоря и пошел к устью р. Дуйки. Одно предсахалинское впечатление навсегда врезалось в память Чехова:

Со мною на амурском пароходе ехал на Сахалин арестант в ножных кандалах, убивший свою жену. При нем находилась дочь, девочка лет шести, сиротка. Я замечал: когда отец с верхней палубы спускался вниз, где был ватерклозет, за ним шли конвойный и дочь; пока тот сидел в в<атер>клозете, солдат с ружьем и девочка стояли у двери. Когда арестант, возвращаясь назад, взбирался вверх по лестнице, за ним карабкалась девочка и держалась за его кандалы. Ночью девочка спала в одной куче с арестантами и солдатами.

К Сахалину подошли вечером 11 июля. Открывшаяся перед Чеховым панорама была зловещей:

Когда в девятом часу бросали якорь, на берегу в пяти местах большими кострами горела сахалинская тайга. Сквозь потемки и дым, стлавшийся по морю, я не видел пристани и построек и мог только разглядеть тусклые постовые огоньки, из которых два были красные. Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастическою. На левом плане горят чудовищные костры, выше них — горы, из-за гор поднимается высоко к небу багровое зарево от дальних пожаров; похоже, как будто горит весь Сахалин.

Чехов ступил на сахалинскую землю в двух верстах от Александровского поста — в Александровской слободке. В тот же день он послал родным телеграмму: «Приехал. Здоров. Телеграфируйте на Сахалин». На острове он сразу же начал напряженную, продуманную работу по глубокому исследованию «острова страданий». Он вынужден был проделать намеченное всего за три месяца, иначе, по условиям навигации, ему пришлось бы задержаться на Сахалине целый год.

В последующие два месяца Чехов отправил родным несколько телеграмм. И все. Внешняя связь с Россией стала односторонней. Через два месяца трудов на острове Сахалин Чехов перебрался с Северного Сахалина на Южный, ближе к океану, и стал готовиться к отъезду. 11 сентября Чехов в отчаянии сообщал Суворину: «Я здоров, хотя со всех сторон глядит на меня зелеными глазами холера, которая устроила мне ловушку. Во Владивостоке, Японии, Шанхае, Чифу, Суэце и, кажется, даже на Луне — всюду холера, везде карантины и страх. <...> Одним словом, дело табак». Первоначальный план азиатского вояжа рушился. После прибытия на Сахалин парохода «Петербург», на котором писателю предстояло плыть, стало ясно, что из-за продолжающейся эпидемии тот отправится в обратный рейс под желтым карантинным флагом и заходить будет лишь в четыре порта, оставшиеся открытыми, — Гонконг, Сингапур, Коломбо и Порт-Саид.

Несмотря на то что первоначальную программу выполнить не удалось, Чехов был доволен поездкой. В день приезда в Москву он написал И.Л. Леонтьеву (Щеглову): «Доволен по самое горло, сыт и очарован до такой степени, что ничего больше не хочу и не обиделся бы, если бы трахнул меня паралич или унесла на тот свет дизентерия. — Могу сказать: пожил! Будет с меня. Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, т. е. на острове Цейлоне».

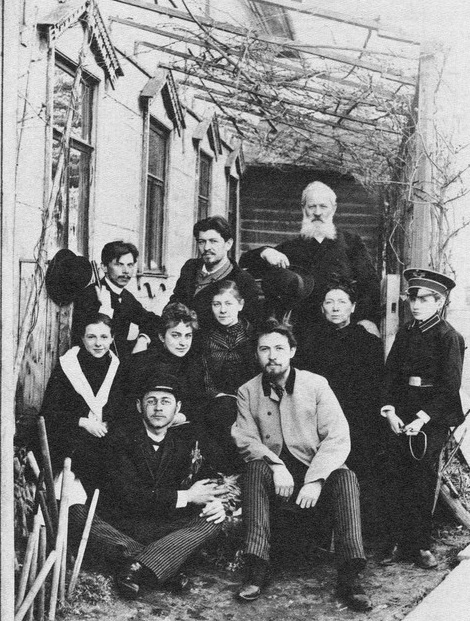

Перед отъездом на Сахалин. Весна 1890 г. (5 или 8 апреля). Стоят (слева направо): А.И. Иваненко, И.П. Чехов, П.Е. Чехов, Алеша Корнеев. Сидят: Маша Корнеева, М.П. Чехов, Л.С. Мизинова, М.П. Чехова, А.П. Чехов, Е.Я. Чехова

Карта путешествия Чехова на Сахалин

Удостоверение, выданное Чехову редакцией газеты «Новое время» накануне отъезда на Сахалин

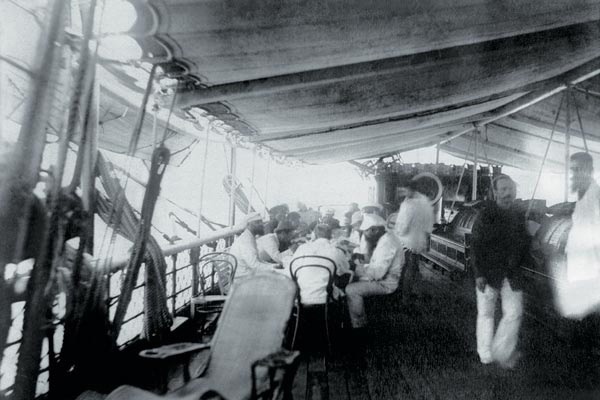

Чехов со своим попутчиком китайцем на пароходе по дороге на Сахалин. 1890 г.

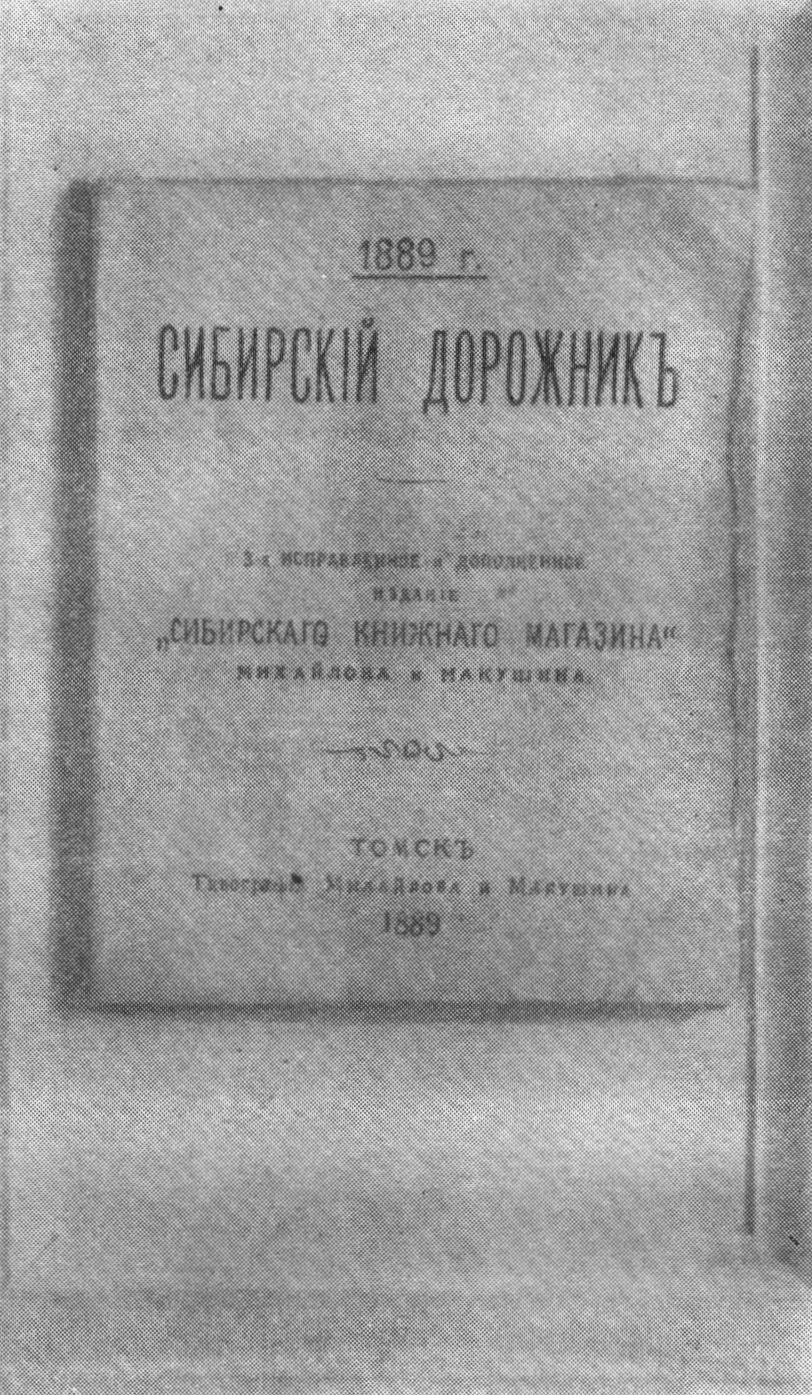

«Сибирский дорожник», с которым А.П. Чехов ехал на о. Сахалин

Чехов на борту парохода «Петербург», октябрь—ноябрь 1890 г. Фотограф — судовой врач А.В. Щербак. Он подарил эту фотографию «симпатичному д-ру А. П. Чехову»