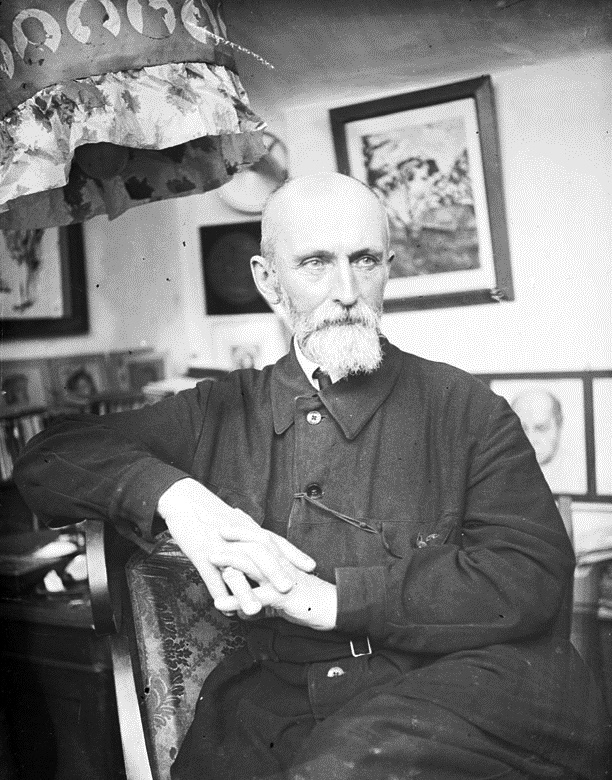

Дмитрий Николаевич Кардовский (1866—1943) — русский, затем советский график и педагог, профессор и действительный член Императорской академии художеств, заслуженный деятель искусств РСФСР (1929). Происходил из дворян. Родился 24 августа (5 сентября) 1866 года в деревне Осурово, что ныне в Переславском районе Ярославской области. В 1886—1891 годах учился на юридическом факультете Императорского Московского университета, одновременно посещая Классы изящных искусств архитектора А. Гунста. Обучался в Академии художеств (1892—1902) под руководством П.П. Чистякова и И.Е. Репина. Посещал также студию А. Гауша. В 1896—1900 годах жил и учился за рубежом, в известной школе А. Ажбе в Мюнхене, в то время одном из лучших центров преподавания живописи. В 1901 году снова обучался в Академии художеств у Репина.

Известен как мастер станковой графики и книжной иллюстрации, отмеченной интересом к детали и живописной мягкостью рисунка. Среди его работ — иллюстрации к произведениям А.П. Чехова, Н.В. Гоголя, А.С. Грибоедова, А.Н. Толстого, Д. Дефо и другим. Создал много картин, акварелей и рисунков на исторические темы, связанные с Петровской эпохой, а также с А.С. Пушкиным и декабристами.

Сотрудничал с театрами, оформлял спектакли Государственного Академического Малого театра и МХАТа. Преподавал в Академии художеств, Свободных художественно-учебных мастерских и ИЖСА, а также в Москве — во Вхутемасе-Вхутеине и студии, созданной совместно с К.П. Чемко.

Дмитрий Николаевич Кардовский умер 9 февраля 1943 года в Переславле-Залесском.

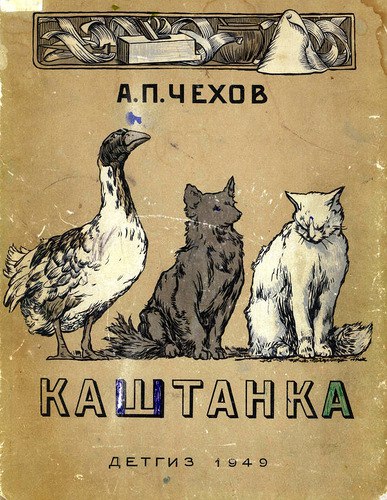

В 1903 году Дмитрий Николаевич Кардовский по заказу книжного издателя Адольфа Маркса создал 55 иллюстраций к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Иллюстрации были нарисованы углем и тушью. При жизни Чехова и Маркса, скончавшихся в 1904 году, вышло только первое издание «Каштанки» с иллюстрациями Д. Кардовского — в 1903-м. Второе издание предположительно датируют 1910-м, третье издание «Каштанки» Т-ва А.Ф. Маркса — 1915-м годом.

Издания были переплетены в мастерской «Нивы», при этом небольшая часть была оформлена более роскошно, в ледерин с цветной печатью, прочие же экземпляры перепетены в художественный картонаж. Оформление Д. Кардовского идентично для обоих вариантов переплета. На передней крышке изображены гусь Иван Иваныч, Каштанка и кот Федор Тимофеич.

Д.Н. Кардовский. Как я рисовал иллюстрации к «Каштанке» А.П. Чехова

«Каштанка» — это один из чеховских рассказов, написанный с необыкновенной любовью к двуногим и четвероногим героям его и с таким же необыкновенным пониманием их, а также мастерским их изображением. Я был большим поклонником Чехова — художника, умеющего заставить свои образы жить жизнью с ноткой чего-то по-чеховски русского и даже, как в этом рассказе, чего-то понятного и близкого мне, петербургски-русского. Поэтому нет ничего удивительного, что, когда издатель «Нивы» А.Ф. Маркс предложил мне иллюстрировать «Каштанку», я взялся за это с охотой, тем более что всегда любил модели из животного царства.

Как всегда, внимательно вчитавшись в рассказ, наметив моменты рассказа, подлежащие иллюстрированию, я стал рисовать. Однако специфическая особенность этого рассказа, состоящая в том, что главными действующими лицами в нем являются животные, потребовала от меня особой подготовки. Вот об этом я и буду рассказывать.

Надо было прежде всего освежить свои впечатления и ощущение характеров и форм действующих лиц рассказа: самой Каштанки, кота, гуся и свиньи. Для этого надо было сделать с натуры наброски и зарисовки их, чтобы, как говорит Дюрер в его книге о живописи, накопить в тайниках своего сердца то «таинственное сокровище» и опыт, которые и должны «излиться» в образах. Тут я очутился в затруднительном положении, потому что не с чего было накоплять-то этот опыт. В лучших условиях оказались кот и гусь, а сама Каштанка и свинья — в худших. Гуся я ходил зарисовывать в Петербургский зоологический сад. В самых лучших условиях был кот, потому что мне удалось в мою тогдашнюю мастерскую в Академии художеств залучить старого белого кота, оказавшегося у служителя при академических мастерских.

Дело в том, что в то время я состоял учеником Высшего художественного училища при Академии художеств, был выпущен, как говорилось на тогдашнем официальном академическом языке, на соискание звания художника или, по-теперешнему говоря, для изготовления дипломной работы. А всякому такому выпущенному на соискание звания художника в числе нескольких других благ и удобств полагалась на 1 год мастерская в стенах Академии художеств. В течение года и надо было исполнить дипломную работу в этой мастерской. Вот у меня и была такая, кстати сказать, очень удобная мастерская в верхнем этаже главного здания Академии с двумя большими окнами в академический сад. В этой мастерской я писал в учебный 1900—1901 год мою дипломную работу — картину «Самсон и Далила», и сюда, в эту мастерскую, ко мне медленными шагами заходил бывший у одного из служителей при мастерских белый кот, который, то ли по преклонному возрасту, то ли по своему меланхолическому характеру, двигался мало и медленно, а охотнее всего сидел или лежал неподвижно, а я, конечно, старался этим как можно больше воспользоваться и делал с него многочисленные зарисовки, пускай не в тех позах и движении, какие мне нужны были для Каштанки, но именно с тем, чтобы отложилось в сердце «таинственное сокровище», долженствующее «излиться» в образе кота Федора Тимофеевича в «Каштанке». Вообще в создании образа коту повезло больше, чем кому-либо другому из этих 4-х действующих лиц — животных «Каштанки», потому что еще до получения мастерской в Академии художеств и приготовления к иллюстрированию «Каштанки» в одной квартире у Тучкова моста Васильевского острова, где я занимал вместе с товарищем моим по Академии одну комнату, был тоже кот, которого я тоже много зарисовывал не для «Каштанки», об иллюстрировании которой еще и разговора не было тогда, а просто потому, что это был чудесный крупный рыжий кот, со светло-желто-зелеными глазами и толстыми щеками. Я завлекал этого кота в свою комнату, он комфортабельно располагался на полу или на стуле против топившегося камина, а я его зарисовывал и лежащего, и сидящего, и умывающегося, и отдельно голову с прищуренными глазами, и лапы и т. д. Так что для образа кота у меня в тайниках сердца накопился довольно большой опыт.

Для образа гуся, хотя и не с такими удобствами, так как не в мастерской и не в своей комнате, а на прудочке в зоологическом саду, но все же я пособрал значительное количество зарисовок с плававших и важно прогуливавшихся по бережку пруда гусей.

А вот с образом самой Каштанки и свиньи дело обстояло много хуже. Для Каштанки мне нетрудно было вызвать в своих воспоминаниях образ одного черно-пегого Шарика с острыми ушками и весело торчащим хвостом. Шарик был чистокровный дворняжка, но в то же время очень азартно гонял зайцев и подлаивал белок. Он принадлежал одному крестьянину, приятелю по охоте, с которым вместе мы ходили за зайцами и по тетеревам. Мне удалось очень прочно запечатлеть в своей памяти этого Шарика. Он был составной частью дорогой, родной природы, из-за общения с которой главным образом я и бродяжил с ружьем в компании с Шариком и его владельцем. Шарик неудачно кончил свою охотничью карьеру. Как-то зимой он попал одной из задних ног в волчий капкан. Ему перешибло кость ноги, нога у него «отболела» и он остался на трех ногах. Это не мешало ему гонять зайцев, но, конечно, на трех ногах много тише и хуже, нежели раньше на четырех: он скоро уставал, прибегал к ногам своего хозяина и ложился с высунутым языком и озабоченным выражением на морде. Во внеохотничье время, когда, например, хозяин его шел косить в лугу, а его зипун с завернутой в него краюшкой каравая лежал около какой-нибудь кочки, Шарик, несмотря на аппетитный запах от каравашка, не только не трогал его сам, но не давал никому подойти к этим вещам его хозяина. Это был милый и умный пес.

Я нередко чесал ему за ухом с той стороны, где недоставало задней ноги, а он блаженно закрывал глаза и култышкой, оставшейся от ноги, делал движения, как будто это не я, а он сам чесал себе за ухом.

Кроме того, у меня самого в свое время был красавец золотистый шотландский сеттер с шелковистой шерстью, отвислыми брылами и замшевыми, мягкими ушами. Мне много приходилось наблюдать его, потому что мы с ним помещались в одной комнате, я готовил ему еду и присутствовал при его обеде, прогуливал его. Комично было, когда зимой, наскучив бесконечным лежанием под столом он выслеживал какого-нибудь букана, ползшего по полу, делал на него стойку, перешагивал через него, наконец старался закусить его зубами, но это было, верно, противно, потому что он начинал, оскалив зубы, с отвращением трясти мордой, стараясь стряхнуть букана.

Поэтому мне не трудно было вызвать в моем чувстве собачьи формы, характерные черты и движения и, несмотря на то, что шотландский и кофейно-пегий сеттер совсем не подходящие модели для Каштанки, создать образ Каштанки по чеховскому описанию и по накопившемуся у меня ощущению собачьих форм. Для этого я вызвал в своих воспоминаниях образ Шарика, у которого пришлось, согласно чеховским указаниям, удлинить туловище, укоротить лапы и прибавить шерсти, особенно на гачах и хвосте. Так сложился образ Каштанки. Наконец, самой затруднительной для изображения была свинья.

Где взять для зарисовок в Петербурге свинью? Да если и найдешь, она помещается обыкновенно в тесном, темном хлеве, а не так, как у хозяина — клоуна — в комнате. Пришлось ограничиться кое-какими фотографиями и своими воспоминаниями.

Так рисовал я этих четырех главных действующих лиц рассказа — животных.

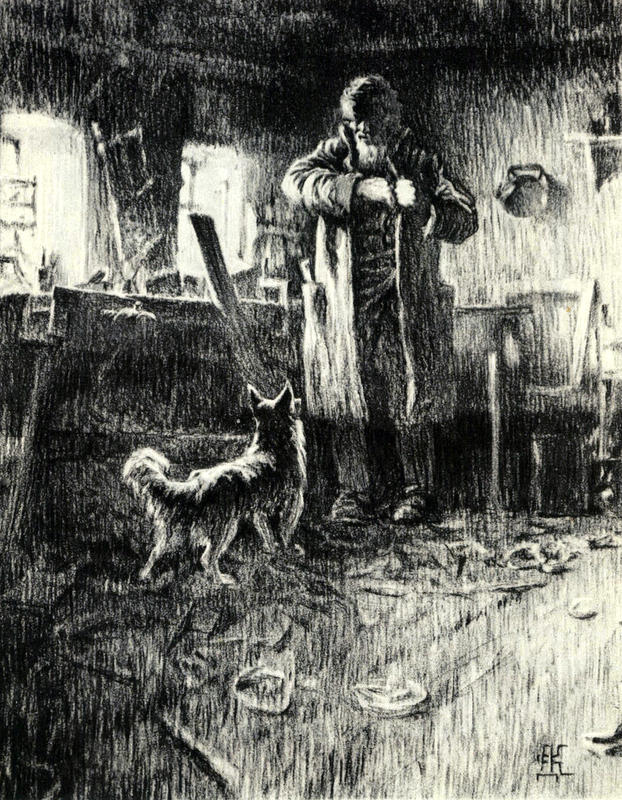

Внутренность комнат, обстановку, мебель у столяра и клоуна, улицу, дома, конку, извозчиков — все это я рисовал, что называется, от себя; что касается человеческих фигур: столяра, Федюшки и «хозяина», — тут уж пришлось прибегнуть к своей изобретательности, и насколько мне удалось хорошо знакомым формам человеческих фигур и костюмов придать соответствующие характерные черты — судить не мне.

В заключение надо сказать о материале, которым исполнены оригиналы иллюстраций. Это, по приобретенной в школе привычке, — уголь, поверх которого иногда проходил я так называемым итальянским карандашом. Уголь — чудесный материал и по его живописно-тональным качествам и потому, что углем можно добиться в рисунке большей точности.

Дмитрий Николаевич Кардовский

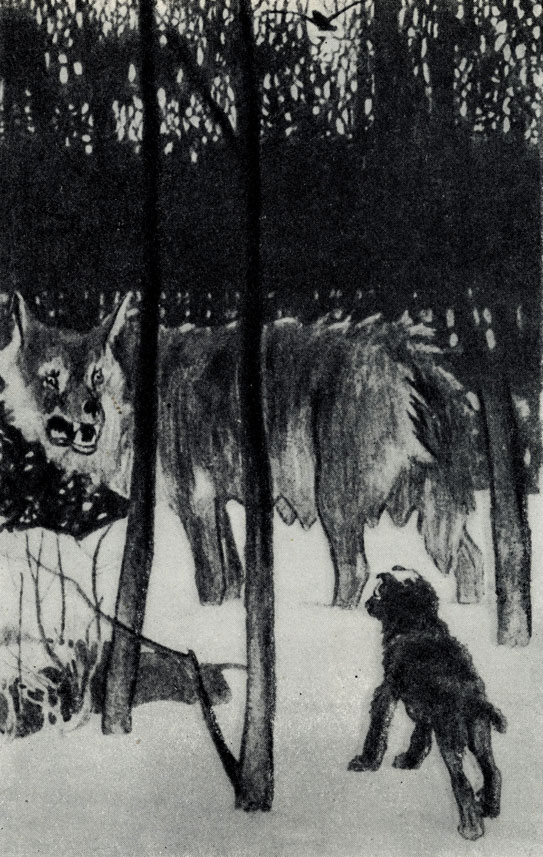

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Белолобый». Д.Н. Кардовский. 1909 г.

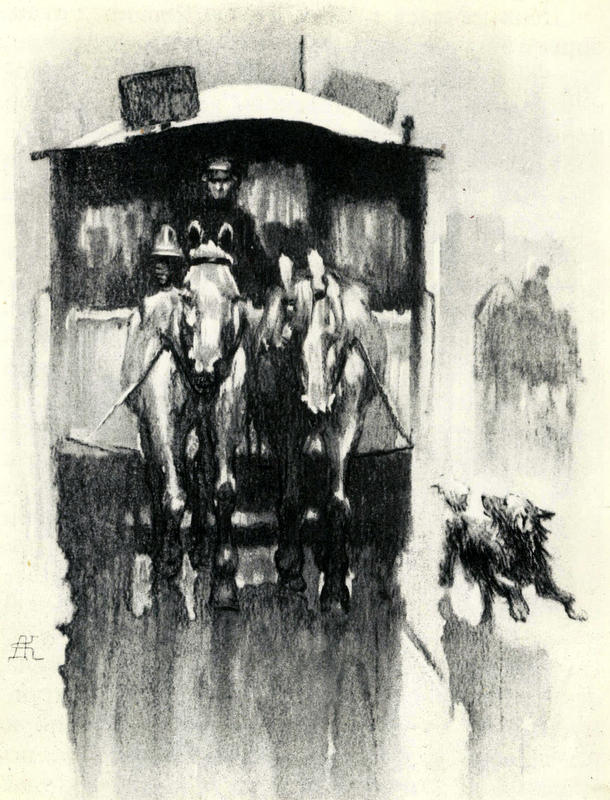

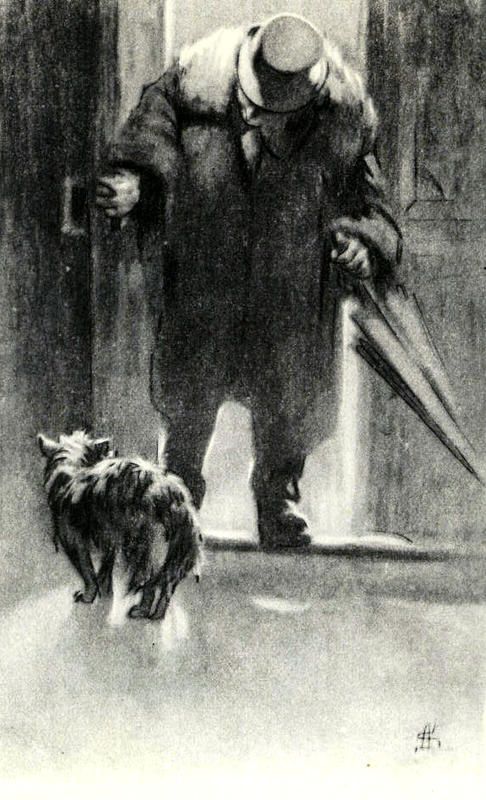

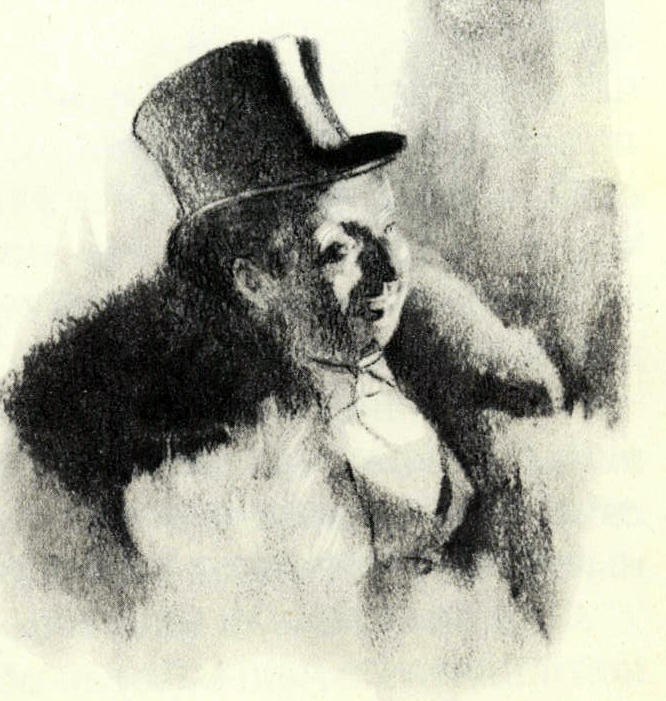

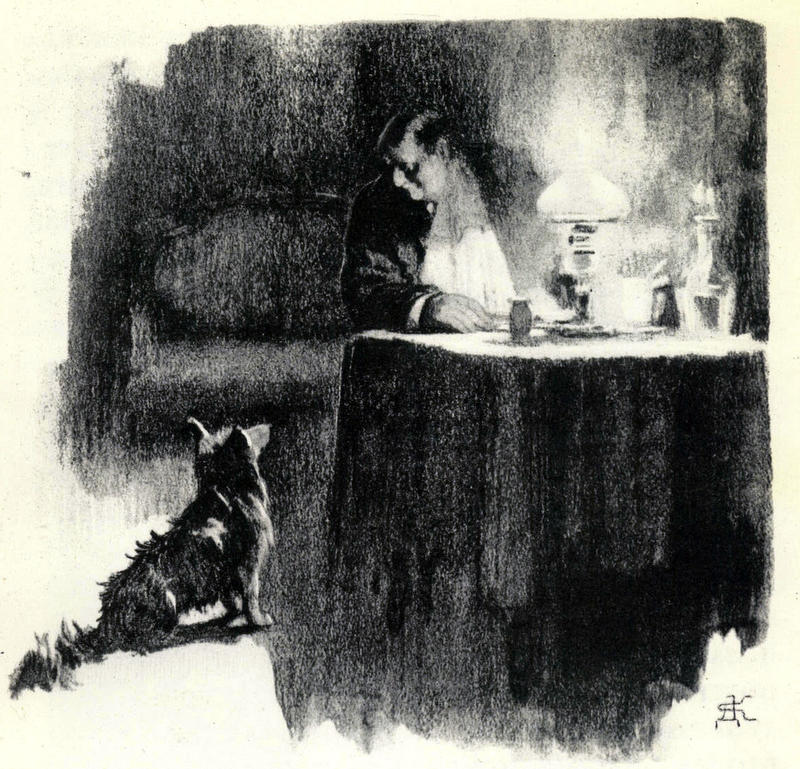

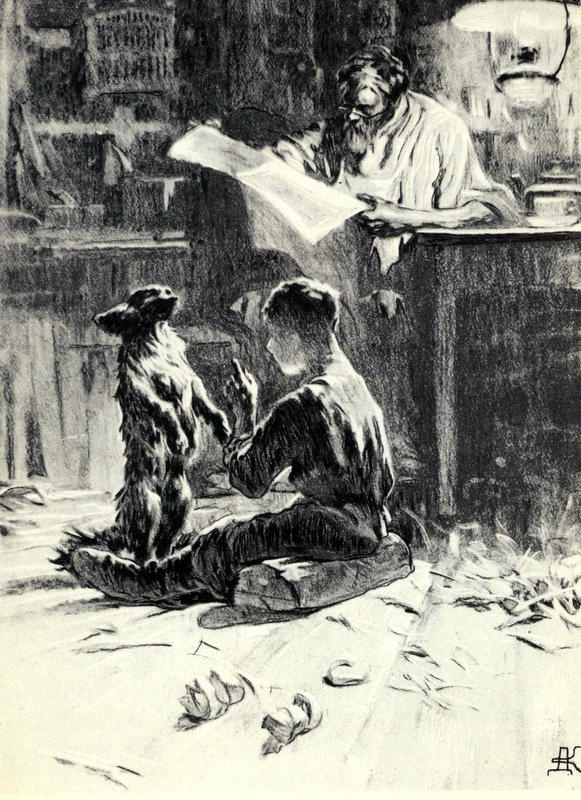

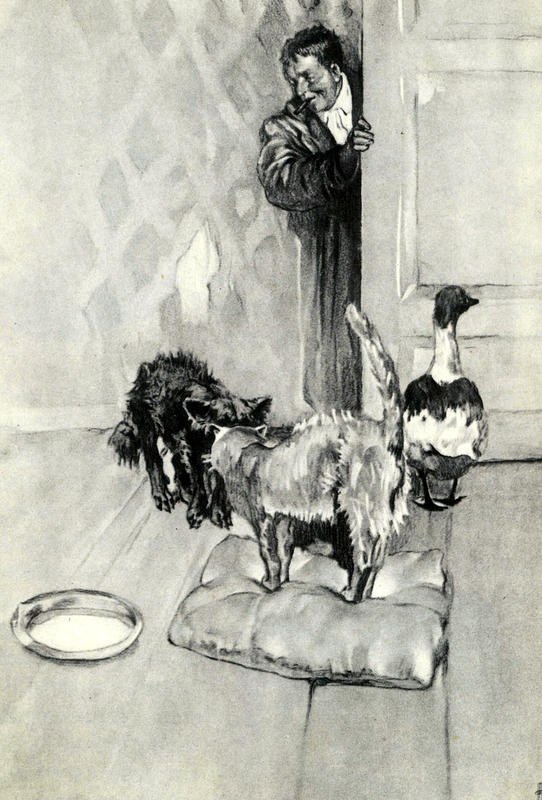

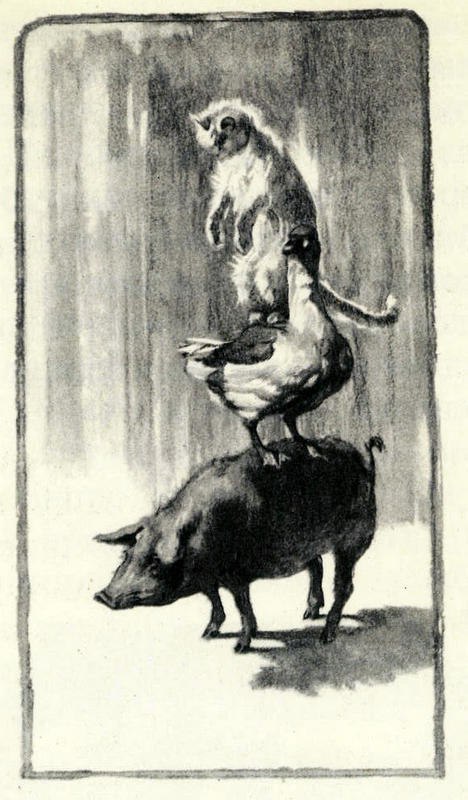

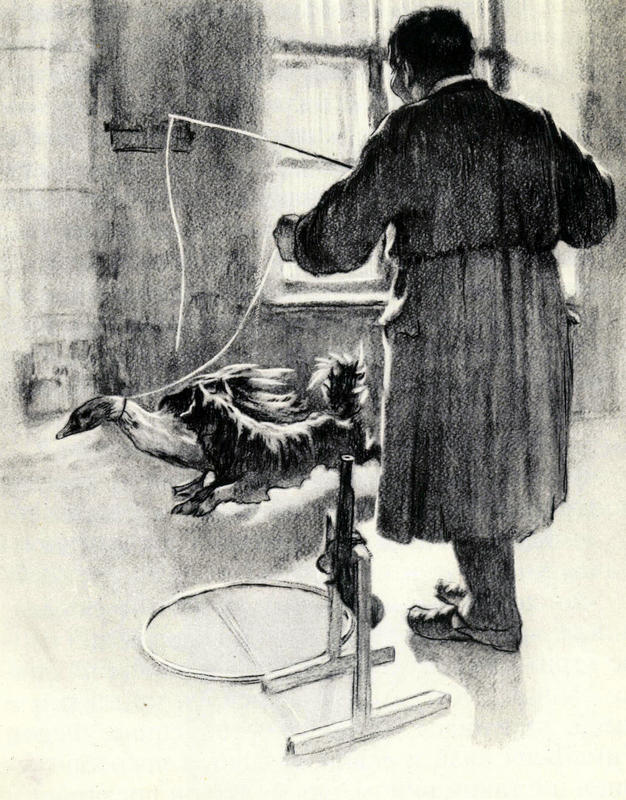

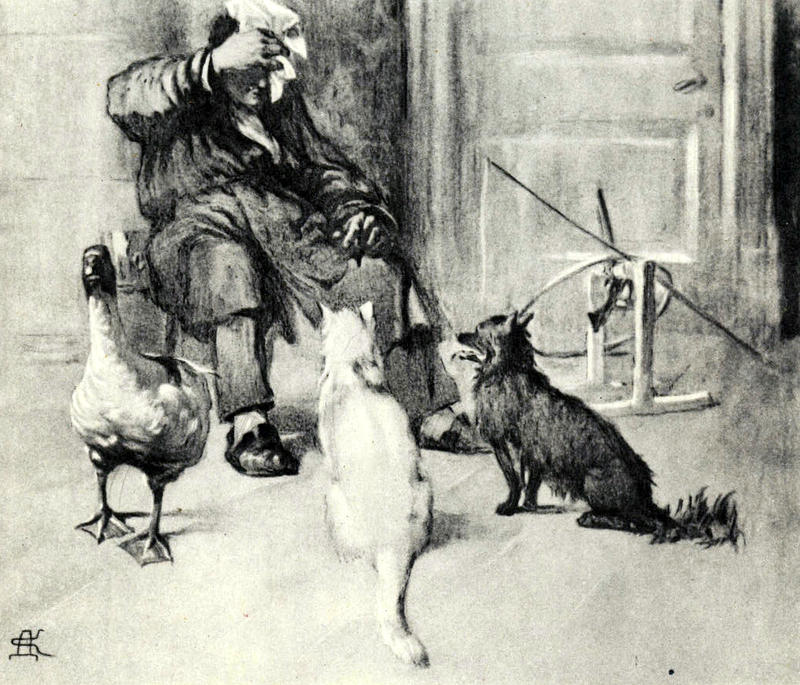

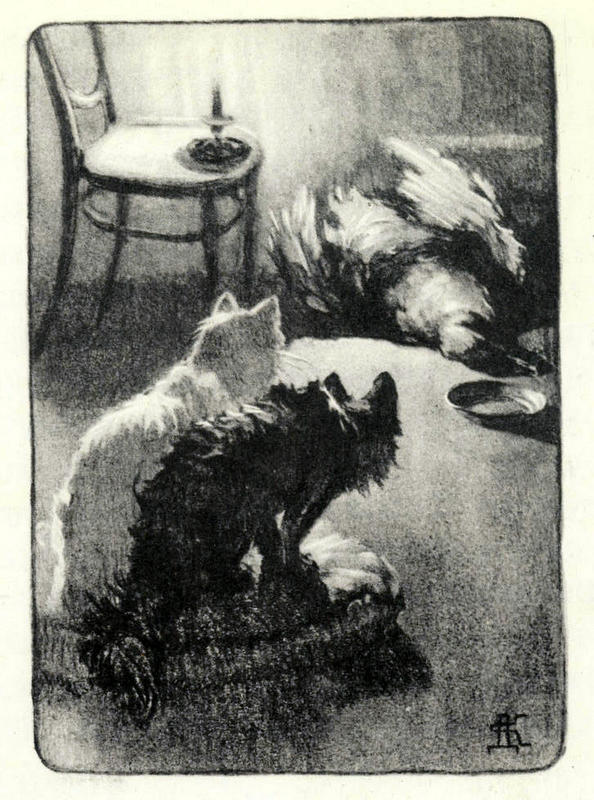

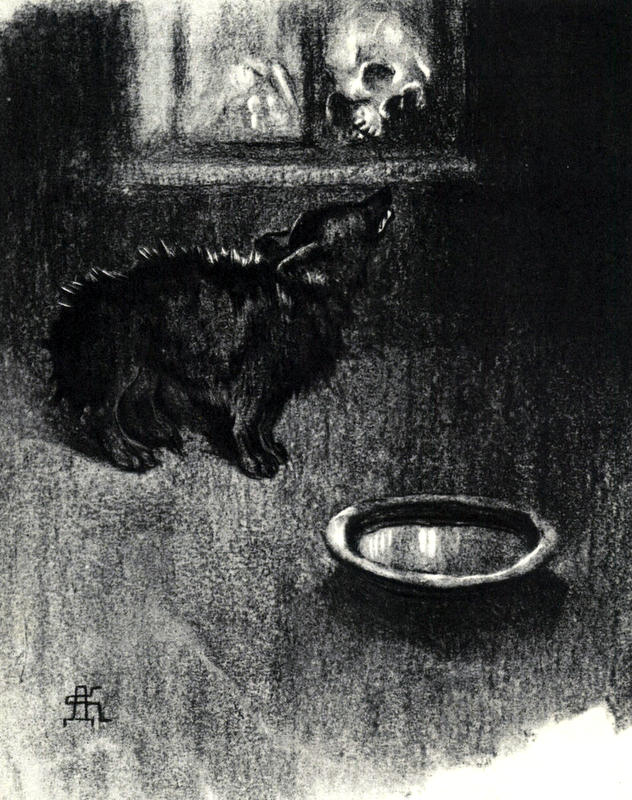

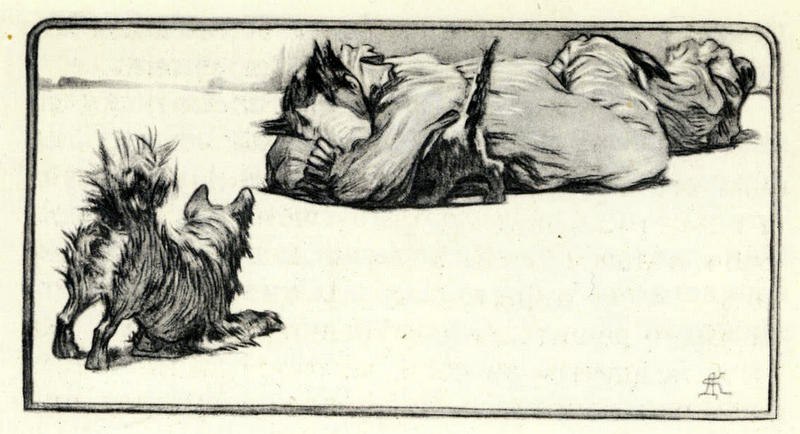

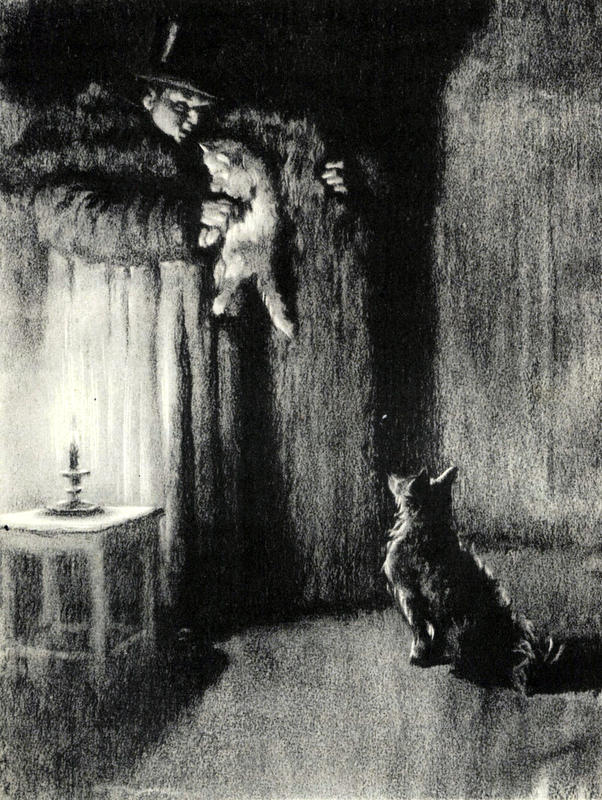

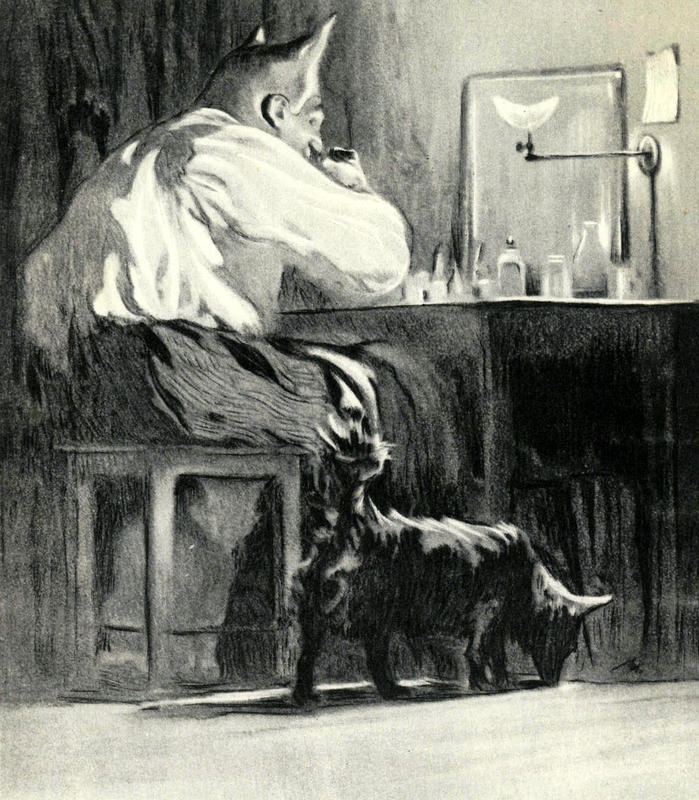

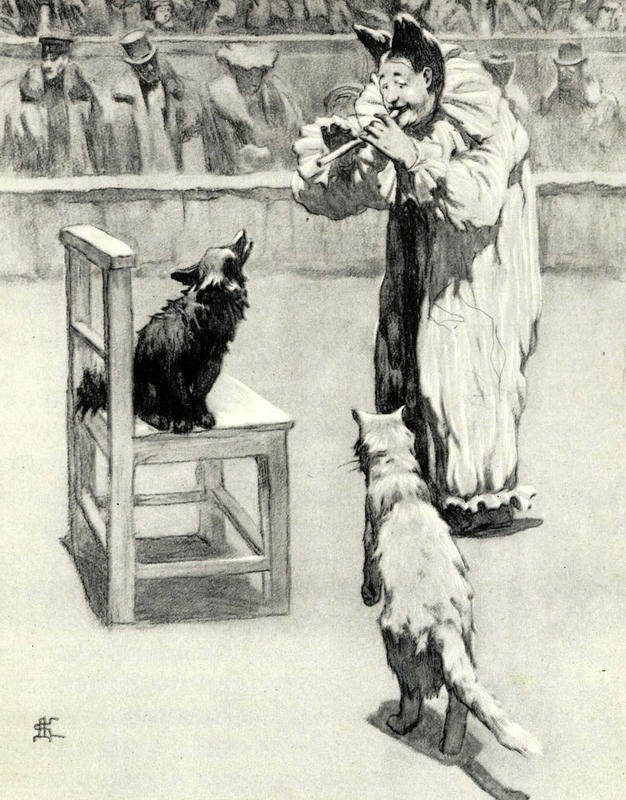

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Д.Н. Кардовский. 1903 г.

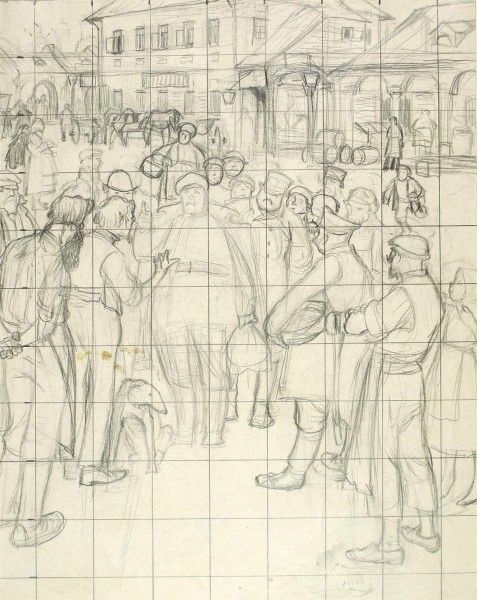

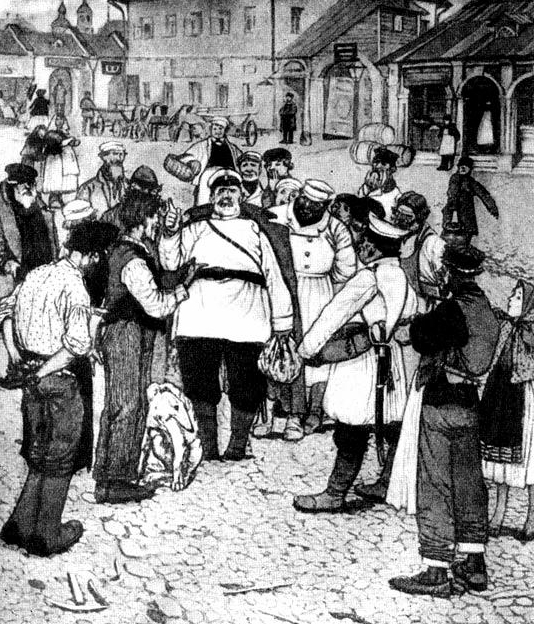

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Хамелеон» (набросок). Д.Н. Кардовский. 1910 г.

Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Хамелеон». Д.Н. Кардовский