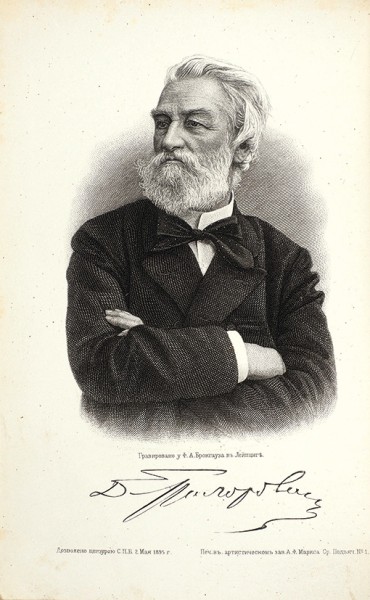

Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1899) — русский писатель, современник Тургенева, Гончарова, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, составлявшими уже тогда славу русской литературы. Автор многих романов, повестей и рассказов на «крестьянскую» тему. Наиболее известен как автор повести «Антон-Горемыка» (1847). Один из авторитетных литературных наставников молодого беллетриста Антона Чехова. В конце XIX века Григорович воспринимался как «живой классик». Этому немало поспособствовала публикация им в 1893 году «Литературных воспоминаний», где он, подробно освещая литературную жизнь 1840—1850-х годов, выводит себя как одного из наиболее заметных и ярких участников той жизни.

Известный русский поэт П.П. Гнедич запомнил его облик в старости: «Высокий, красивый, щеголеватый <...> всегда жизнерадостный, со смеющимися хитрыми глазками, в английских клетчатых панталонах и в неизменно синем с крапинками галстуке, повязанном бабочкой. <...> Куда бы ни пришел — всюду с ним влетали оживление и смех. Острый язык создавал ему массу врагов: у него их было столько же, как и друзей, но он мало горевал об этом. <...> Любил слова "душенька", "душа моя". <...> Умел восхищаться всем, человеком, вещью, пейзажем».

Чехов познакомился с Григоровичем в декабре 1885 года во время своего первого приезда в Петербург. Григорович был первым из крупных писателей, заметившим талант молодого Чехова. Прочитав в «Петербургской газете» несколько чеховских рассказов (особенно ему понравился рассказ «Егерь»), Дмитрий Васильевич отмечает их художественную цельность. Современники вспоминали, как Григорович отзывался о творчестве Чехова. Когда при нем начали сравнивать с Чеховым одного малодаровитого, но очень «идейного» писателя, Григорович сказал: «Да он недостоин поцеловать след той блохи, которая укусит Чехова». А о рассказе «Холодная кровь» он сказал, правда, почти шепотом, как что-то еще очень дерзкое: «Поместите этот рассказ на одну полку с Гоголем, — и сам прибавил: — Вот как далеко я иду». Об отношении Григоровича к Чехову свидетельствует и письмо Александра Павловича Чехова сестре Марии Павловне от 8 июля 1888 года: «Вчера из Ниццы приехал Д.В. Григорович, расцеловался со мной и заявил о том, что у нас в России нет критики и что такого гейнима как Антон недостаточно оценили <...>. Я <...> выслушал приблизительно такую речь... скажите брату, что такую фразу, как сравнение зари с подергивающимися пеплом угольями был бы счастлив написать Тургенев, если бы был жив. Много, много у него прекрасных мест. Я их все отмечаю. У — талант, у силища!».

Весной 1886 года Григорович уговорил известного петербургского издателя А.С. Суворина поместить в газете «Новое время» рассказы Чехова, а сам вскоре отправил ему письмо (25 марта 1886 г.), в котором, выступая от лица писателей старшего поколения, утверждал, что у Чехова «несомненный», «настоящий талант», выдвигающий его «далеко из круга литераторов нового поколения». Это письмо внесло исключительно важный вклад, как в творческую, так и личную судьбу молодого автора, в ответном письме Чехов говорит, что он «вдруг почувствовал обязательную потребность спешить, скорее выбраться оттуда, куда завяз...» В письме от 27 марта 1886 года Григорович настаивает на отказе от псевдонима Чехонте, «поскольку литератор с таким масштабом дарования, если он уважает свой талант, должен подписываться своим настоящим именем».

Воодушевленный признанием такого известного писателя, Чехов рьяно взялся за книгу, которую решил посвятить Григоровичу. В авторский сборник рассказов «В сумерках: Очерки и рассказы», вошли 16 рассказов, опубликованных автором в газетах «Новое время» и «Петербургской газете» в 1886—1887 годах. В 1888 году за этот сборник Чехов был награжден Пушкинской премией Императорской Санкт-Петербургской академии наук. 7 октября 1888 года Чехов получил телеграмму от А.С. Суворина: «Сейчас радостный Григорович принес Вам и мне радостную весточку. Академия наук присудила Вам единогласно вторую премию 500 руб. за Ваши рассказы. Поздравляю от всей души».

При этом стоит отметить, что если рассказы и повести Чехова казались Григоровичу продолжением тургеневских традиций, то его драматургию он совершенно не принимал. В октябре 1889 года, например, Театрально-литературный комитет, председателем которого был Григорович, отверг пьесу Чехова «Леший». Однако, несмотря на некоторое непонимание, оба сохранили друг к другу уважение и расположенность. Антон Павлович испытывал благодарность и уважение к своему «горячо любимому благосветителю» (выражение из письма от 28 марта 1886 года), а Дмитрию Васильевичу, скорее, нравилась роль опекуна и наставника.

Григорович умер в 22 декабря 1899 (3 января 1900) года. После его похорон Чехов, находящийся в Ялте, получил письмо от редактора-издателя «Петербургской газеты» С.Н. Худекова, который писал, что незадолго до смерти Григорович был у него: «Долго и много вспоминал про Вас и как душевно отзывался он о "невольном изгнаннике", обреченном жить вдали от друзей... в прескучной Ялте».

Биография

Дмитрий Васильевич Григорович родился 19 (31) марта 1822 года в селе Черемшан Ставропольского уезда, в семье отставного гусара и француженки. Его отец служил управляющим имением матери писателя В.А. Соллогуба, позже он купил имение Дулебино в Каширском уезде Тульской губернии и стал помещиком. Мать — француженка Сидония де Вармон. Отец писателя вскоре умер, и мальчика воспитывала мама с бабушкой. Поэтому Григорович плохо говорил по-русски, предпочитая общаться на французском языке.

В восемь лет мальчика отправили в Москву, где он учился в Московской гимназии (1831—1833) и пробыл около трех лет во французском пансионе «Монигетти». После его окончания Дмитрий поступил в Санкт-Петербургское инженерное училище, где познакомился с Ф.М. Достоевским (был первым читателем его повести «Бедные люди»), который пробудил в нем тягу к литературе. Через несколько лет он перевелся в Академию художеств.

В 1840 году брал уроки живописи, занимался в Академии художеств, где познакомился с Тарасом Шевченко. В 1840-х годах он начал публиковаться. Он писал рассказы, небольшие очерки и фельетоны, сотрудничал с Некрасовым. В конце 1846 года в «Отечественных записках» была напечатана повесть «Деревня», сразу давшая Григоровичу литературное имя. Ее похвалили писатели Толстой и Салтыков-Щедрин, а также отметил критик Белинский. Следующая повесть «Антон-Горемыка» принесла автору всероссийскую известность. «Эта повесть трогательная, — писал Белинский, — по прочтении которой в голове читателя поневоле теснятся мысли грустные и важные».

В 1848—1860 годах Григорович был постоянным сотрудником «Современника», где печатал многие свои произведения. Среди них: роман «Рыбаки» (1853), повести «Капельмейстер Сусликов» (1848), «Похождение Никитова» (1849), «Четыре времени года» (1849), «Пахарь» (1856), «Кошка и мышка» (1857), «Пахотник и бархотник» (1860), рассказы «Бобыль» (1848), «Мать и дочь» (1851), «Смедовская долина» (1852), «В ожидании парома» (1857). В «Отечественных записках» в тот же период были напечатаны его романы «Проселочные дороги» (1852) и «Переселенцы» (1855). В 1858—1859 годах по поручению Григорович морского министерства совершил путешествие вокруг Европы и описал его в ряде очерков, носящих общее заглавие «Корабль Ретвизан».

Его читали и перечитывали и о нем писали лучшие критики. Например, В.Г. Белинский дал высокую оценку очерку Д.В. Григоровича «Петербургские шарманщики», говоря о том, что это серьезное явление в русской литературе, «прелестная и грациозная картинка, нарисованная карандашом талантливого художника». Но потом, вслед за триумфальным успехом таких повестей как «Деревня», «Антон Горемыка», его литературное имя начинает постепенно меркнуть.

В 1860-х годах начался сложный период в жизни писателя: из-за раскола между писателями журнала «Современник» он стал врагом Чернышевского, а затем не смог адаптироваться к меняющейся реальности. Григорович с головой ушел в работу: в то время он был секретарем «Общества поощрения художеств».

После выхода на пенсию, получив чин действительного статского советника, Дмитрий Васильевич снова занялся литературой. В 1883 году он написал повести «Гуттаперчевый мальчик» и «Акробаты благотворительности». Тогда же он написал «Литературные воспоминания», в которых описал знаменитых современников. О нем вновь громко заговорили в литературных кругах.

В последние годы жизни состояние здоровья Григоровича ухудшилось, большую часть времени он проводил за границей. Летом 1899 года, пройдя очередной курс лечения, Григорович вернулся в Россию. Скончался Григорович 22 декабря 1899 (3 января 1900) года в Петербурге. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища в Петербурге.

Из переписки Чехова и Григоровича

Д.В. Григорович — Чехову. 25 марта 1886 г. Петербург

Милостивый государь Антон Павлович,

около года тому назад я случайно прочел в «Петербургской газете» Ваш рассказ; названия его теперь не припомню; помню только, что меня поразили в нем черты особенной своеобразности, а главное — замечательная верность, правдивость в изображении действующих лиц и также при описании природы. С тех пор я читал все, что было подписано Чехонте, хотя внутренне сердился за человека, который так еще мало себя ценит, что считает нужным прибегать к псевдониму. Читая Вас, я постоянно советовал Суворину и Буренину следовать моему примеру. Они меня послушали и теперь, вместо со мною, не сомневаются, что у Вас настоящий талант, — талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколенья. Я не журналист, не издатель; пользоваться Вами я могу только читая Вас; если я говорю о Вашем таланте, говорю по убеждению. Мне минуло уже 65 лет; но я сохранил еще столько любви к литературе, с такой горячностью слежу за ее успехом, так радуюсь всегда, когда встречаю в ней что-нибудь живое, даровитое, что не мог — как видите — утерпеть и протягиваю Вам обе руки. Но это еще не все; вот что хочу прибавить: по разнообразным свойствам Вашего несомненного таланта, верному чувству внутреннего анализа, мастерству в описательном роде (метель, ночь и местность в «Агафье» и т. д.), чувству пластичности, где в нескольких строчках является полная картина: тучки на угасающей заре — «как пепел на потухающих угольях...» и т. д. — Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого вот что нужно: уважение к таланту, который дается так редко. Бросьте срочную работу. Я не знаю Ваших средств; если у Вас их мало, голодайте лучше, как мы в свое время голодали, поберегите Ваши впечатления для труда обдуманного, обделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения. Один такой труд будет во сто раз выше оценен сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам; Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики. В основу Ваших рассказов часто взят мотив несколько цинического оттенка, к чему это? Правдивость, реализм не только не исключают изящества, — но выигрывают от последнего. Вы настолько сильно владеете формой и чувством пластики, что нет особой надобности говорить, например, о грязных ногах с вывороченными ногтями и о пупке у дьячка. Детали эти ровно ничего не прибавляют к художественной красоте описания, а только портят впечатление в глазах читателя со вкусом. Простите мне великодушно такие замечания; я решился их высказать потому только, что истинно верю в Ваш талант и желаю ему ото всей души полного развития и полного выражения. На днях, говорили мне, выходит книга с Вашими рассказами; если она будет под псевдонимом Че-хон-те, — убедительно прошу Вас телеграфировать издателю, чтобы он поставил на ней настоящее Ваше имя. После последних рассказов в «Новом времени» и успеха «Егеря» оно будет иметь больше успеха. Мне приятно было бы иметь удостоверение, что Вы не сердитесь на мои замечания, но принимаете их как следует к сердцу точно так же, как я пишу Вам неавторитетно, — по простоте чистого сердца.

Жму Вам дружески руку и желаю Вам всего лучшего.

Уважающий Вас Д. Григорович.

* * *

Чехов — Д.В. Григоровичу. 28 марта 1886 г. Москва

Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как Вы приласкали мою молодость, так пусть бог успокоит Вашу старость, я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить Вас. Вы знаете, какими глазами обыкновенные люди глядят на таких избранников, как Вы; можете поэтому судить, что составляет для моего самолюбия Ваше письмо. Оно выше всякого диплома, а для начинающего писателя оно — гонорар за настоящее и будущее. Я как в чаду. Нет у меня сил судить, заслужена мной эта высокая награда или нет... Повторяю только, что она меня поразила.

Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь перед чистотою Вашего сердца, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным. Чтоб быть к себе несправедливым, крайне мнительным и подозрительным, для организма достаточно причин чисто внешнего свойства... А таких причин, как теперь припоминаю, у меня достаточно. Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомаранье. У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника. В Москве есть так называемый «литературный кружок»: таланты и посредственности всяких возрастов и мастей собираются раз в неделю в кабинете ресторана и прогуливают здесь свои языки. Если пойти мне туда и прочесть хотя кусочек из Вашего письма, то мне засмеются в лицо. За пять лет моего шатанья по газетам я успел проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость, скоро привык снисходительно смотреть на свои работы и — пошла писать! Это первая причина... Вторая — я врач и по уши втянулся в свою медицину, так что поговорка о двух зайцах никому другому не мешала так спать, как мне.

Пишу все это для того только, чтобы хотя немного оправдаться перед Вами в своем тяжком грехе. Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я работал бы более суток, а «Егеря», который Вам понравился, я писал в купальне! Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы: машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом... Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал.

Первое, что толкнуло меня к самокритике, было очень любезное и, насколько я понимаю, искреннее письмо Суворина. Я начал собираться написать что-нибудь путевое, но все-таки веры в собственную литературную путевость у меня не было.

Но вот нежданно-негаданно явилось ко мне Ваше письмо. Простите за сравнение, оно подействовало на меня, как губернаторский приказ «выехать из города в 24 часа!», т. е. я вдруг почувствовал обязательную потребность спешить, скорее выбраться оттуда, куда завяз...

Я с Вами во всем согласен. Циничности, на которые Вы мне указываете, я почувствовал сам, когда увидел «Ведьму» в печати. Напиши я этот рассказ не в сутки, а в 3—4 дня, у меня бы их не было...

От срочной работы избавлюсь, но не скоро... Выбиться из колеи, в которую я попал, нет возможности. Я не прочь голодать, как уж голодал, но не во мне дело... Письму я отдаю досуг, часа 2—3 в день и кусочек ночи, т. е. время, годное только для мелкой работы. Летом, когда у меня досуга больше и проживать приходится меньше, я возьмусь за серьезное дело.

Поставить на книжке мое настоящее имя нельзя, потому что уже поздно: виньетка готова и книга напечатана. Мне многие петербуржцы еще до Вас советовали не портить книги псевдонимом, но я не послушался, вероятно, из самолюбия. Книжка моя мне очень не нравится. Это винегрет, беспорядочный сброд студенческих работишек, ощипанных цензурой и редакторами юмористических изданий. Я верю, что, прочитав ее, многие разочаруются. Знай я, что меня читают и что за мной следите Вы, я не стал бы печатать этой книги.

Вся надежда на будущее. Мне еще только 26 лет.

Может быть, успею что-нибудь сделать, хотя время бежит быстро.

Простите за длинное письмо и не вменяйте человеку в вину, что он первый раз в жизни дерзнул побаловать себя таким наслаждением, как письмо к Григоровичу.

Пришлите мне, если можно, Вашу карточку. Я так обласкан и взбудоражен Вами, что, кажется, не лист, а целую стопу написал бы Вам. Дай бог Вам счастья и здоровья, и верьте искренности глубоко уважающего Вас и благодарного

А. Чехова.

* * *

Чехов — Д.В. Григоровичу. 12 января 1886 г. Москва

12 янв. Татьянин день. (Университетская годовщина.) <...>

Сегодня придется много пить за здоровье людей, учивших меня резать трупы и писать рецепты. Вероятно, придется пить и за Ваше здоровье, так как у нас не проходит ни одна годовщина без того, чтобы пьющие не помянули добром Тургенева, Толстого и Вас. Литераторы пьют за Чернышевского, Салтыкова и Гл. Успенского, а публика (студиозы, врачи, математики и проч.), к которой я принадлежу как эскулап, все еще держится старины и не хочет изменять родным именам. Я глубоко убежден, что пока на Руси существуют леса, овраги, летние ночи, пока еще кричат кулики и плачут чибисы, не забудут ни Вас, ни Тургенева, ни Толстого, как не забудут Гоголя. Вымрут и забудутся люди, которых Вы изображали, но Вы останетесь целы и невредимы. Такова Ваша сила и таково, значит, и счастье.

* * *

Чехов — Д.В. Григоровичу. 24 декабря 1886 г. Москва

Дорогой Дмитрий Васильевич, пишу Вам на суворинской бумаге. Моя сестра, вернувшись из Петербурга, сказала мне: «На Сувориных неприятно подействовало, что ты перед отъездом не побывал у Григоровича. Ты этим огорчил его». Уверяю Вас, милый мой, что у меня и в мыслях не было сделать Вам что-нибудь неприятное, а тем более оскорблять Вас своим невниманием. Правда, в моих жилах течет ленивая хохлацкая кровь, я тяжел на подъем и не люблю выходить из дому, но моя любовь к Вам пересилила бы всякую лень. Видеть Вас и говорить с Вами для меня такое удовольствие, какое мне приходится испытывать не часто. Говорю я искренно. Не был же я у Вас благодаря одному обстоятельству, которое я теперь считаю просто недоразумением. Прошу Вас припомнить тот вечер, когда Вы, Алексей Сергеевич и я шли из музея в магазин Цинзерлинга. Мы разговаривали. Я, между прочим, сказал:

— Я к Вам на днях приду.

— Дома Вы его не застанете, — сказал Суворин.

Вы промолчали. Ваше молчание я понял не так, как нужно, — отсюда и мое невежество. Во всяком случае я прошу извинить меня. Все-таки я виноват. Если Вы напишете мне, что не сердитесь на меня, то я буду очень рад, и за это, когда приеду в Петербург, обещаю Вам сопровождать Вас по улицам в качестве вожатого доктора, сколько Вам угодно.

Дмитрий Васильевич Григорович. 1856 г.

Дмитрий Васильевич Григорович

Дмитрий Васильевич Григорович

И.Н. Крамской. Портрет Д.В. Григоровича. 1876 г.