Было поистине изумительно то мужество, с которым болел и умер Чехов!

И.А. Бунин

Антон Павлович Чехов скончался от туберкулеза в возрасте 44 лет. Со своей болезнью писатель жил долгие годы, казалось, что она то отпускала его, то, наоборот, подступала все ближе. Многие современники Чехова в своих воспоминаниях не раз подтвердят одну и ту же мысль: Антон Павлович никогда не говорил о своей болезни и не жаловался на здоровье, даже в самые тяжелые моменты делая вид, что все в порядке. Он таил эту правду в себе, наверно, по нескольким причинам. Не хотел жалости, сочувствующих взглядов и неизбежного пристального интереса. Болезнь — это его частное дело, а не забава для толпы, какими бы сочувственными словами и сострадающими взглядами она ни прикрывала свое праздное, равнодушное любопытство. Однако он принимал все возможные меры для безопасности своих родных, знакомых, своих пациентов. От природы чистоплотный, брезгливый к грязи, презиравший бытовую распущенность, Чехов с годами становился сверхаккуратным, чрезвычайно осторожным.

Когда, собственно, начал свои завоевания страшный недуг, сведший Чехова в могилу? В 1897 году Антон Павлович говорил ординатору, записывавшему историю его болезни, что первые ее симптомы появились в 1884 году. Кровохарканье тогда длилось три дня, затем возвращалось ежегодно весной. Определенно тревожный характер болезнь приняла в 1886 году. «Конечно, — пишет брат писателя Михаил Павлович Чехов, — развивалась чахотка, но, по-видимому, он сам мало в это верил или утешал себя тем, что это не чахотка, а простое кровохарканье, и потому по-прежнему старался быть веселым, не прочь был провести время в приятельской компании и очень мало заботился о себе, не придавая, по-видимому, значения своей болезни. С переездом на квартиру из Головина переулка на Якиманку он стал спать очень тревожно, его «дергало» во сне, он скрежетал зубами, видел страшные сны».

В 1888 году Антон Павлович в письмах своему другу и издателю Алексею Сергеевичу Суворину упоминал о тревожных симптомах начинающейся болезни:

Сначала о кровохаркании. Впервые я заметил его у себя 3 года тому назад в Окружном суде; продолжалось оно дня 3—4 и произвело немалый переполох в моей душе и в моей квартире. Оно было обильно. Кровь текла из правого легкого. После этого я раза два в год замечал у себя кровь, то обильно текущую, т. е. густо красящую каждый плевок, то не обильно... Третьего дня или днем раньше — не помню, я заметил у себя кровь, была она и вчера, сегодня ее уже нет. Каждую зиму, осень и весну и в каждый сырой летний день я кашляю. Но все это пугает меня только тогда, когда я вижу кровь: в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве. Когда же нет крови, я не волнуюсь и не угрожаю русской литературе «еще одной потерей». Дело в том, что чахотка или иное серьезное легочное страдание узнаются только по совокупности признаков, а у меня-то именно и нет этой совокупности. Само по себе кровотечение из легких несерьезно; кровь льется иногда из легких целый день, она хлещет, все домочадцы и больной в ужасе, а кончается тем, что больной не кончается — и это чаще всего. Так и знайте на всякий случай: если у кого-нибудь, заведомо нечахоточного, вдруг пойдет ртом кровь, то ужасаться не нужно. Женщина может потерять безнаказанно половину своей крови, а мужчина немножко менее половины.

Чехов гнал от себя мысль о чахотке, пользуясь сведениями из прослушанных им медицинских лекций. «Если бы то кровотечение, какое у меня случилось в Окружном суде, было симптомом начинающейся чахотки, то я давно уже был бы на том свете, — вот моя логика». От 1891 г. имеется едва ли не первое, вполне решительное заявление Чехова о том, что сам он сознавал, какой недуг пришел к нему и как он называется. В этом году он пишет Тихонову: «Вы совершенно верно изволили заметить, что у меня истерия. Только моя истерия в медицине называется чахоткой».

По-видимому, определение это бесспорно, однако представляется правдоподобным, что такое тревожное сознание горькой действительности не было для Чехова постоянным. Даже в более поздние годы он склонен был смотреть на свою болезнь оптимистически. Еще в 1893 г. он гонит мысль о чахотке и бодрится, хотя трудно сказать, не делает ли это только для других... «Я жив и здоров. Кашель против прежнего стал сильнее, но думаю, что до чахотки еще очень далеко».

На самом деле уже с 1884 года, а может быть, и раньше Чехов знал, что его легкие поражены. Однажды он сказал, что лучше от больного не скрывать правды о его болезни, за исключением чахотки и рака. Но себе он правду сказал давно. И очень сердился, когда ему говорили ее другие. В 1888 году Е.М. Линтварева, врач по образованию, спросила его в письме: «Неужели Вы не принимаете никаких мер?» Чехов ответил с иронией, почти сердито: «Вы рекомендуете мне принять меры, а не называете этих мер. Принимать доверов порошок? Пить анисовые капли? Ехать в Ниццу? Не работать? Давайте, доктор, условимся: не будем больше никогда говорить ни о мерах, ни об "Эпохе"...» К тому же он не раз подчеркивал, что туберкулез легких если и излечим, то лишь на самой ранней стадии, до кровохарканий, а тем более кровотечений.

Что касается «совокупности признаков», о которых Чехов писал Суворину в 1888 году, то к 1897 году она была: худоба; одышка; кровохарканье или кровотечение в пору поздней осени и ранней зимы, в конце зимы и в начале весны и во всякую длительную холодную погоду; постоянный кашель. Окружающие замечали это. Отсюда слухи, разговоры, доходившие до Чехова и раздражавшие его. Он упрямо, даже непреклонно не хотел считаться чахоточным. Часто упоминал другие недуги — геморрой, головную и зубную боль, перебои сердца, болезнь глаз, кишечное расстройство, варикозное расширение вен. Но только не чахотку. И продолжал упорствовать: «...выслушивать себя не позволю».

Распространявшиеся по знакомым слухи о неизлечимой болезни и о том, что у него «опять» шла горлом кровь, действовали на Чехова угнетающе. «Положить конец вздорным слухам не в моей власти, — писал он брату Александру, — не могу же ведь я выслать медицинское свидетельство. Полают и отстанут». И теперь, и позднее, кажется, в этой молве и газетных сообщениях более всего беспокоило Чехова то впечатление, какое все это произведет на его близких. «В «Новостях» была напечатана телеграмма из Ялты, — пишет он, — будто здоровье мое ухудшилось, постоянный кашель, кровохарканье и проч. Все это чистейшая ложь, глупая выдумка, которая может обеспокоить родных и знакомых. Честное слово, температура у меня нормальна, даже не бывает повода к тому, чтобы ставить термометр, кашель не больше прежнего, кровохарканья в Ялте не было ни разу. Если телеграмму перепечатают московские газеты, то будет скверно, — как бы не прочла мать. Еще раз подтверждаю честным словом, что телеграмма лжет».

По письмам Чехова 1890-х годов даже врач не догадался бы о степени его болезни. Все его заявления очень сдержанны и преуменьшают опасность. «Я не совсем здоров, у меня почти непрерывный кашель. Очевидно, и здоровье я прозевал так же, как вас», — пишет он Л. Мизиновой из Вены в 1894 г.

«Я жив и, кажется, здоров. Кашляю, иногда донимают перебои сердца, но к этому я уже привык, как привыкают к бородавкам. Работаю, старею, понемногу тупею» (Л. Средину, 1895).

«Три-четыре дня поплевал кровью, а теперь ничего, — хоть бревна таскать или жениться» (Потапенко, 1896, Мелихово).

«Дня через 2—3 по возвращении (из Феодосии) у меня началось кровохаркание, должно быть, от того, что попал с юга на север, а не наоборот» (Суворину, 1896, Мелихово).

Мелиховский период жизни Чехова, считающийся обычно весьма благоприятным для него, на самом деле был уже преддверием нависшей над ним катастрофы. Уже тогда страшный кашель его по ночам заставлял вздыхать мать. Уже в один из этих дней его брат Михаил Павлович неожиданно застал Антона выплевывающим кровавую мокроту. «Кроме кашля, — читаем в его биографическом очерке, — его донимали в это время перебои сердца и страшные сны. Однажды, во время разговора в Мелихове со знакомым, он почувствовал себя так плохо, что думал, что это пришла к нему смерть».

Сам Чехов так передает этот случай, проявляя при этом удивительную деликатность своей натуры, которая даже такое явление, как смерть, готова была воспринять под углом зрения «чужого беспокойства»: «На днях я едва не упал, и мне минуту казалось, что я умираю: хожу с соседом-князем по аллее, разговариваю — вдруг в груди что-то обрывается, чувство теплоты и тесноты, в ушах шум, я вспоминаю, что у меня подолгу бывают перебои сердца — значит, недаром, думаю; быстро иду к террасе, на которой сидят гости, и одна мысль: как-то неловко падать и умирать при чужих. Но вошел к себе в спальню, выпил воды — и очнулся».

Трудно гадать в этой области, но возможно, что ранним вниманием к недугу, лечением его и соответственным режимом он мог бы значительно отдалить катастрофу. Но он этого не сделал. В лучшем случае он думал о болезни, обсуждал план совместной поездки, например, с Лейкиным, в какой-нибудь прибалтийский курорт, вроде Кельмерна, под Ригой, «гидротерапии ради», или, после клиники Остроумова, в Египет и Сочи, но намерения не осуществлял. Он следил за участью коховского открытия и, если бы опыты с препаратом дали благоприятный результат, без колебаний готов был поехать в Берлин.

В середине марта 1897 года у Чехова начинается кровохарканье. Но несмотря на это, он выезжает в Талежскую школу, в Чирковское училище и выполняет там работу попечителя. 22 марта 1897 года Чехов должен был участвовать в работе съезда сценических деятелей в Москве. Он предполагал выехать из Мелихова вечером 21 марта. Из-за кровохарканья пришлось остаться до утра. В ночь на 22 марта кровохарканье повторилось, но все же утром Чехов поехал в Москву. Днем он был в Малом театре, где происходило заседание съезда, а вечером, когда он обедал с Сувориным в ресторане «Эрмитаж», у него впервые за время его болезни началось обильное легочное кровотечение. Суворин увез Чехова к себе в гостиницу «Славянский базар». Из суворинского номера Чехов написал записку знакомому врачу H. H. Оболонскому: «Приезжайте, голубчик... Я заболел». Оболонский приехал в тот же вечер с двумя другими врачами. Кровотечение удалось остановить только к утру.

Кровотечения и сильное кровохарканье случались у Чехова и раньше. Иногда он отделывался нарочито-небрежным: «причина сидит, вероятно, в лопнувшем сосудике»; — «вероятно, пустяки»; — «скрипенье в правом легком». Иногда грубовато-краткими признаниями: «хрипит вся грудь»; — «поплевал кровью»; — «у меня не инфлуэнца, а другое какое-нибудь свинство». Порой уверял, что у него вовсе не чахоточное кровотечение. Называл свой недуг то «катаром легкого», то болезнью горла...

В дневнике А.С. Суворина есть следующая запись от 24 марта 1897 года:

Третьего дня у Чехова пошла кровь горлом, когда мы сели за обед в «Эрмитаже». Он спросил себе льду, и мы, не начиная обеда, уехали... Он испугался этого припадка и говорил мне, что это очень тяжелое состояние. «Для успокоения больных, — заметил он, — мы говорим во время кашля, что он — желудочный, а во время кровохарканья, что оно — геморроидальное. Но желудочного кашля не бывает, а кровотечение непременно из легких. У меня, — говорил Чехов, — из правого легкого кровь идет, как у брата и другой моей родственницы, которая тоже умерла от чахотки».

23 марта Чехов оставался в номере у Суворина, куда опять приезжал Оболонский. 24-го, рано утром, Чехов разбудил Суворина и сказал, что возвращается в свою гостиницу. Суворин пытался отговорить, упирал на то, что ни к чему никакие встречи, никакие дела. Но напрасно — Чехов ушел. В ночь на вторник кровь хлынула вновь. В 6 часов утра Чехов послал за Оболонским. Тот приехал немедленно. Оставлять больного в гостинице, а тем более отпускать домой доктор не решился. Он поехал к Остроумову, получил визитку с распоряжением — «принять в клинику А.П. Чехова». Чехов пошутил, что так как у него нет настоящей квартиры в Москве, то «пришлось лечь в клиники».

25 марта Чехов поступил в госпитально-терапевтическую клинику. Больной имел истощенный вид, длинную, узкую грудь (окружность груди 90 см), что особенно было заметно при его росте, малый вес (немного более 3½ пудов), наклонность к зябкости, уменьшенное количество красных кровяных телец. Сначала его поместили в палату № 16, о чем Оболонский известил Суворина. Тот поспешил в больницу и потом записал в дневнике: «"Как там ни чисто, а все-таки это больница и там больные". <...> Больной смеялся и шутил по своему обыкновению, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице и спросил: "Разве река тронулась?" Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, что не имеет ли связи эта вскрывшаяся река и его кровохарканье. Несколько дней тому назад он говорил мне: "Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: "Не поможет. С вешней водой уйду"».

Вскоре Чехова перевели в палату № 14, большую комнату, в двумя большими окнами, имевшей четыре кровати, два массивных кресла, ординаторскую конторку, а посреди круглый стол. Сначала он должен был лежать молча, со льдом на груди. Когда количество крови стало уменьшаться, он пытался шутить и смеяться, от чего его приходилось постоянно удерживать. На седьмой день кровохарканье прекратилось совершенно. Доктора получили возможность выслушать и выстукать больного, а он — ходить и разговаривать. Чехов любил бродить по длинному клиническому коридору, бродил даже ночью, спасаясь от бессонницы и отдаваясь своим думам. Много разговаривал о земской медицине с бывшим ординатором глазной клиники П.П. Радзвицким.

Вся соседняя кровать была завалена газетами. Книг было также много. Но о том, что писал и что читал, Чехов не говорил. Газеты читал он, сидя в массивном клеенчатом кресле, которое стояло около постели. В шляпе с широкими полями и полутеплом пальто он выходил подышать весенним воздухом. Сидя на скамье около клинического подъезда, греясь на приветливом весеннем солнце, он любовался на уголок небес, на купол Новодевичьего монастыря. В известные часы к нему приходили почитатели его таланта. Бывали дамы, приносившие цветы — гиацинты и розы. Был у него Л.Н. Толстой, и они, гуляя по коридору, громко разговаривали. Из странички сохранившегося дневника мы узнаем, что разговор шел о бессмертии. Может быть, последствием напряжения было то, что в четыре часа утра у больного сильно пошла кровь.

Пациент поражал и пленял докторов своей бодростью, смехом и шутками. Болезнь он считал находящейся в менее серьезной стадии, чем это было на самом деле. На деле же поражение верхушек было двустороннее, большое, влажные хрипы слышались над углами лопаток.

К своей болезни в клинике пациент относился с чрезвычайным интересом и, не любя впоследствии разговоров на эту тему, теперь много расспрашивал ассистента и ординатора, особенно хотел знать результаты выстукивания, выслушивания и микроскопического исследования. Оно уже обнаруживало коховские палочки. Ему говорили, но не все, многое скрывали. Проф. Остроумов всегда подробно справлялся о больном. К концу второй недели Чехов значительно поправился, а «окончательно поправлюсь, — говорил он иногда, — когда умру». Правда, несмотря на все старания поднять в нем питание, в весе он не увеличился ни на полфунта, зато на 5% увеличилось количество гемоглобина крови и на 30 000 число красных кровяных телец.

В больнице у Чехова диагностировали туберкулезный верхушечный процесс в обоих легких. Болезнь была неизлечима, но процесс можно замедлить, если больной коренным образом изменит свою жизнь. В начале апреля Антон Павлович писал Суворину: «Велят жить непременно в деревне, но ведь постоянная жизнь в деревне предполагает постоянную возню с мужиками, животными, стихиями всякого рода, и уберечься в деревне от хлопот и забот так же трудно, как в аду от ожогов». Так отпала рекомендация о покое.

Врачи настаивали на том, что медицинская практика усугубляет состояние больного и ее надо оставить. Чехов согласился с ними, хотя признался, что это будет для него «и облегчением, и крупным лишением». Он предполагал «бросить все уездные должности». Но, несомненно, отдавал отчет, что все равно мужики будут идти к «доктору», что земские коллеги непременно вовлекут в общие дела. Так что и эти отказы тоже оказались бы относительными.

«Меры», предписанные врачами, Чехов описал насмешливо: «<...> покупаю халат, буду греться на солнце и много есть. <...> До сих пор мне казалось, что я пил именно столько, сколько было не вредно; теперь же на поверку выходит, что я пил меньше того, чем имел право пить. Какая жалость! <...> После того вечера, когда был Толстой (мы долго разговаривали), в 4 часа утра у меня опять шибко пошла кровь. <...> Ко мне то и дело ходят, приносят цветы, конфекты, съестное. Одним словом, блаженство». 7 апреля, за два дня до выписки, Чехов в письме Суворину сам себе поставил «окончательный диагноз» и назвал свои «меры»: «Если верить самочувствию, то я здоров совершенно <...> меня выпускают из клиники, я уезжаю домой и буду там жить, как жил».

После легочного кровотечения, которое следует считать переломным моментом в ходе болезни, Чехов понял, что условия его жизни должны измениться. Будущее казалось ему неопределенным. Из клиники Чехов поехал к себе в Мелихово, где сразу окунулся в творческие и общественные дела. Летом он собирался побывать у Льва Николаевича Толстого, а затем поехать на Кавказ, осенью — опять на юг. В конце июля 1897 года Чехов съездил на короткий срок в Петербург, в августе, вместо предполагавшегося путешествия по России, выехал на южный курорт Франции — в Биарриц, а затем в Ниццу.

Осень 1898 года Чехов провел в Ялте, именно тогда он принял решение поселиться в Крыму, где и провел последние годы жизни. В конце ноября 1898 года Чехов попросил ялтинского доктора И.Н. Альтшуллера приехать к нему. Кровохарканье уложило его в постель. Доктор выслушал, расспросил и поставил свой диагноз: «Я нашел распространенное поражение обоих легких, особенно правого, с явлениями распада легочной ткани, следы плевритов, значительно ослабленную сердечную мышцу и отвратительный кишечник, мешавший поддерживать должное питание».

Альтшуллер описал внешность Чехова в то время: «Имел он тогда еще довольно бодрый вид <...> несмотря на то, что ходил несколько сгорбившись. <...> Только намечавшиеся складки у глаз и уголков рта, порой утомленные глаза и, главное <...> заметная одышка, особенно при небольших даже подъемах <...> степенная медленная походка и предательский кашель говорили о наличии недуга». Чехов теперь говорил мало и тихо. В дни обострения болезни раздражался, но сдерживался. Его выдавали мелочи. Например, недовольство конвертами, присланными родными из Москвы — «однообразные».

9 мая 1901 года Чехов выехал из Ялты в Москву. Остановился в гостинице «Дрезден». 17 мая, предварительно списавшись, Чехов показался профессору В.А. Щуровскому, специалисту по внутренним болезням. В истории болезни, заполненной со слов Чехова, указаны лета бабушек и дедушек. Морозовы уступали Чеховым по долгожительству. Перечислены болезни, какие он перенес в детстве, — корь, коклюш, перитонит: «Как помнит себя, всё покашл[ивал] без мок[роты]». Упомянуты кишечные расстройства, с двадцати лет, доводившие до душевного недомогания, и только лечение возвращало «благодушное настроение». Все хронические болезни (мигрень, бронхит, колит) начались в детстве и обострились в юности, то есть в последние таганрогские и в первые московские годы. Рекомендация Щуровского — кумыс, а если больной не переносит его, то необходимо ехать в Швейцарию. И как можно скорее. Летом 1901 года Антон Павлович Чехов вместе с Ольгой Леонардовной Книппер, ставшей его женой, полтора месяца провели в Башкирии, в кумысолечебнице. Несмотря на внешнее улучшение, болезнь не отступила.

24 мая 1903 года Чехова осмотрел профессор Остроумов. После долгого осмотра и расспросов он поставил диагноз: правое легкое — «весьма неважное», а если точнее, совсем «дурно». У больного — «расширение легких», «катар кишок и проч. и проч.». Одним словом, состояние Чехова «прескверное». Остроумов назвал Чехова «калекой» и рекомендовал: ни в коем случае не зимовать в Ялте; полезнее и здоровее жить около Москвы; в Швейцарию не ездить, лучше сидеть где-нибудь на подмосковной даче.

Чехов не скрывал раздражения от этого вердикта: «Если Остроумов прав, то зачем я жил четыре зимы в Ялте?»; «И я теперь не знаю, кого мне слушать и что делать»; «А когда я поселюсь под Москвой и начну тут привыкать, меня доктора пошлют опять в Крым или Каир». Он решил продать домики в Кучук-Кое и Гурзуфе и купить небольшое имение под Москвой, в которое перевезти мать и Марьюшку. Весной и осенью можно жить в Ялте, а летом и зимой — под Москвой.

Альтшуллер вспоминал:

Несмотря на то, что Чехов сам был врач, или, может быть, именно поэтому, только на свое собственное здоровье он долго обращал очень мало внимания, — пишет . — А между тем более 20 лет тянувшийся легочный процесс понемногу все распространялся, подтачивая организм, и хотя в Ялте он стал лечиться довольно аккуратно, но было уже поздно. Последние годы он чаще прежнего стал наведываться в Москву, не всегда в благоприятное для себя время, — и почти за каждую такую поездку расплачивался обострением болезни. За последний год болезнь особенно заметно шагнула вперед: постоянные почти лихорадки, обострившиеся осложнения со стороны кишечника, частые небольшие кровохарканья, все усиливавшаяся одышка при симптомах нараставшей сердечной слабости. Раньше приходилось неделями упрашивать его дать выслушать себя; теперь он сам очень часто предлагал: «Давайте послушаемтесь». Все реже возвращалось хорошее настроение, и все чаще (до отъезда в Москву) я заставал его одиноко сидящим в своем кабинете в кресле или в полулежачем положении на диване с закрытыми глазами, без обычной книги в руках. Он чаще прежнего стал останавливаться на общественных темах (это было время перед японской войной) и убежденно говорил: «Вот увидите, скоро у нас будет конституция; без конституции уж больше нельзя». Начавшаяся вскоре война его очень волновала.

Всю осень 1903 года Чехов чувствовал себя больным. «Меня изводил кашель и расстройство кишечника. Я не работал, и пришлось минувшую осень вычеркнуть из книги работы, как ненужное и лишнее время». Зиму 1903 г. он провел в Москве, а на лето по совету проф. Остроумова, нашедшего у него эмфизему, дурное правое легкое, остатки плеврита, должен был поселиться где-нибудь под Москвой, на даче. Он избрал Нару, где устроился в имении Якунчиковой, кончая «Вишневый сад». Постановка пьесы волновала его чрезвычайно. Сначала он посещал все репетиции, но скоро, во избежание волнений, перестал ходить в театр.

Последнее пребывание Чехова в Москве существенно не разнилось от обычной его жизни здесь. И будучи больным, он все время искал работы, просил посылать ему для просмотра рукописи, направляемые в «Русскую мысль», где он заведовал отделом беллетристики. Несмотря на болезнь, он поправлял, просматривал, иногда сам отвечал авторам, иногда просил ответить.

Он мечтал и следующий год провести в столице. «Всю будущую зиму при благоприятных условиях я намерен прожить в Москве». Мерещились и планы новой поездки в Ниццу и в Швецию. В феврале 1904 года он был снова в Ялте, но здоровье было дурно. Врачи советовали уезжать. Не была оставлена мысль снова провести лето в подмосковной дачной местности, и О.Л. Книппер вела переговоры о даче в Царицыне. Скверный крымский ветер не позволял больному выходить в его сад.

3 мая 1904 года Чехов приехал в Москву и почувствовал себя совсем плохо. Расстройство кишок, которым он страдал в Ялте, перешло в катар. Он слег, появилась высокая температура. Здоровье писателя настолько ухудшилось, что врачи настойчиво потребовали его отъезда в заграничный курорт. Был избран для этой цели Баденвайлер, один из горных курортов поэтического Шварцвальда, а днем отъезда — 3 июня 1904 г. Ехал он сюда «без особенной охоты и со скверным самочувствием». Для врачей «не было сомнения, что роковая развязка близка».

Первое время пребывания в курорте (июнь 1904 г.) Чехов, по общему отзыву, был доволен. В.М. Соболевскому он писал:

Большое вам спасибо за «Русские ведомости», которые я получаю здесь с первого дня приезда и которые действуют на меня, как согревающее солнце; читаю я их по утрам с громадным удовольствием. Еще большое спасибо шлю вам и низко кланяюсь за знакомство с Г.Б. Иоллосом. Это превосходный человек, в высшей степени интересный, любезный и бесконечно обязательный. Я три дня прожил в Берлине и все три дня чувствовал на себе заботу Иоллоса. К сожалению, у меня еще совсем не работали ноги, чувствовал я себя, особенно в первые дни, неважно, и мне нельзя было отдать себя в его полное распоряжение, хотя на два часа. Он показал бы мне в Берлине много хорошего. Насколько я мог его понять, понятия о себе он очень скромного и не знает точно, каким успехом у нас в Москве, да и в России, пользуются его письма из Берлина. Здоровье мое поправляется, входит в меня пудами, а не золотниками. Ноги уже давно не болят, точно и не болели, ем я понемногу и с аппетитом; осталась только одышка от эмфиземы и слабость от худобы, приобретенной мною за время болезни. Лечит меня здесь хороший врач, умный и знающий. Это д-р Schwöhrer, женатый на нашей московской Живаго. Badenweiler очень оригинальный курорт, но в чем его оригинальность, я еще не уяснил себе. Масса зелени, впечатление гор, очень тепло. Домики и отели, стоящие особняком в зелени. Я живу в небольшом особняке-пансионе, с массой солнца (до 7 час. вечера) и великолепным садом, платим 16 марок в сутки за двоих (комната, обед, ужин, кофе). Кормят добросовестно, даже очень. Но воображаю, как здесь скучно вообще! Кстати же, сегодня с раннего утра идет дождь, я сижу в комнате и слушаю, как под и над крышей гудит ветер.

Впрочем, с изменением состояния здоровья изменилось и настроение. «Что за отчаянная скучища этот немецкий курорт Баденвайлер!» — очень скоро пишет он Россолимо.

Последние часы жизни Чехова описаны Г.Б. Иоллосом. Еще в Берлине, по его словам, он уже получил впечатление, что дни Чехова сочтены, так он казался тяжело болен; страшно исхудал, от малейшего движения являлись кашель и одышка, температура была всегда повышенная. Ему трудно было подняться на маленькую лестницу потсдамского вокзала, и несколько минут он сидел обессиленный и тяжело дышал. Однако, когда поезд уже двинулся, он, несмотря на просьбу оставаться спокойно на месте, высунулся из окна и долго кивал головой.

По приезде в Баденвайлер Чехов первые дни чувствовал себя бодрее, говорил о своих планах, мечтал о путешествии по Италии и хотел вернуться в Ялту через Константинополь. Аппетит и сон были лучше. Но на второй же неделе стали проявляться беспокойство и торопливость, комната ему не понравилась, хотелось другого места. Вместе с женою он переехал в частный дом Villa Frederike, и там повторилось то же самое: пара спокойных дней, затем снова желание куда-нибудь подальше. Жена нашла прекрасную комнату с балконом в Hotel Sommer, и здесь он, сидя на балконе, любил наблюдать сцены на улице. Русско-японская война продолжала интересовать и волновать больного. Жена постоянно переводила ему известия из нескольких немецких газет, и он всем интересовался.

Чехов производил впечатление серьезно больного, но никто не думал, что конец так близок. Д-р Шверер, превосходно относившийся к пациенту, на мой вопрос, была ли кончина и для него неожиданной, ответил утвердительно: до наступления кризиса в ночь с четверга на пятницу он думал, что жизнь может еще продлиться несколько месяцев, и даже после ужасного припадка во вторник состояние сердца еще не внушало больших опасений потому, что после впрыскивания морфия и вдыханий кислорода пульс стал хорош, и больной спокойно заснул.

Только в ночь с четверга на пятницу, когда после первого камфарного шприца пульс не поправлялся, стало очевидно, что катастрофа приближается. Проснувшись в первом часу ночи, Антон Павлович стал бредить, говорил о каком-то матросе, спрашивал о японцах, но затем пришел в себя и с грустной улыбкой сказал жене, которая клала ему на грудь мешок со льдом: «На пустое сердце льда не кладут».

Знал ли он раньше, что умирает? И да, и нет. Когда теперь вспоминают о некоторых его выражениях, кратких и как будто брошенных случайно (ему вообще в последнее время запрещали долго говорить), возникает предположение, что мысль о близости смерти у него явилась раньше, чем у окружающих: за несколько дней пред кончиной, когда он послал мне в Берлин чек для получения денег у Мендельсона, он распорядился, чтобы деньги были адресованы на имя его супруги, и когда О.Л. спросила его, почему это, он ответил: «Да знаешь, на всякий случай...» Последние его слова были: «Умираю», — и потом еще тише, по-немецки, к доктору: «Ich sterbe». Пульс становился все тише...

Умирающий сидел в постели согнувшись и подпертый подушками, потом вдруг склонился набок — и без вздоха, без видимого внешнего знака жизнь остановилась. Необыкновенно довольное, почти счастливое выражение появилось на сразу помолодевшем лице. Сквозь широко раскрытое окно веяло свежестью и запахом сена, над лесом показалась заря. Кругом ни звука — маленький курорт спал; врач ушел, в доме стояла мертвая тишина; только пение птиц доносилось в комнату, где, склонившись набок, отдыхал от трудов замечательный человек и работник, склонившись на плечо женщины, которая покрывала его слезами и поцелуями.

Ввиду особой любезности к знаменитому русскому писателю хозяин отеля согласился оставить тело в комнате, но на следующую ночь его тайком, через задние коридоры, вынесли в часовню, где он оставался до отхода поезда в Россию.

Лечивший Чехова доктор Шверер из Баденвайлера сохранил о смерти его такой рассказ:

Чехов жил здесь уже три недели. Сначала он было оправился и чувствовал себя хорошо. Он был в состоянии предпринимать продолжительные поездки, и здешний климат действовал прекрасно на его здоровье, но потом, вследствие повышений температуры, вызывавшихся прогрессировавшим процессом бугорчатки легких, питание тела начало падать, вес стал понижаться, наступило сильное расстройство кишечника, которое наблюдалось раньше. Во вторник без видимой причины появилось ослабление деятельности сердца; поэтому пришлось давать прием наперстянки; в среду был сильный припадок сердечной слабости, ему были прописаны большие дозы камфары; в четверг он чувствовал себя сравнительно хорошо, пульс и аппетит были удовлетворительны.

Спал он хорошо до часу ночи, в час ночи проснулся от сильного удушья. Несмотря на все энергичные меры, подкожные впрыскивания камфары, вдыхание кислорода и проч., Чехов скончался в 3 ч. утра без агонии. Он переносил свою тяжелую болезнь, как герой. Со стоическим, изумительным спокойствием ожидал он смерти».

«Чехов умер удивительно спокойно, — в другом месте говорит д-р Шверер. — Когда ночью с ним случился второй припадок, я был позван к нему и распорядился, чтобы принесли кислороду. Бывший в комнате писателя русский студент пошел за ним. «Не надо, — сказал Чехов, — пока принесут кислород, я уже умру». Так оно и случилось. Он закрыл глаза, и его не стало. Моя помощь и поддержка нужны были уже не ему, а его супруге.

Перед смертью Чехов не высказал никаких последних желаний. Тело его не было набальзамировано. 5 июля, рано утром, останки писателя, которые сопровождала его вдова, тронулись в далекий путь, в Москву.

В субботу в Карлсруэ была отслужена торжественная панихида по почившем, в присутствии нашего посланника. В Берлине тело было встречено посольским священником, произнесшим над гробом слово.

Чтобы видеть, насколько уже тогда, в самый год смерти Чехова, было ясно его историческое значение и насколько единодушно было его признание всеми сословиями, приводим выдержки из этого слова настоятеля посольской церкви в Берлине, известного о. Мальцева:

«Сжимаются уста при мысли, что не стало среди нас прежде всего человека душевного, в полном значении этого слова, психолога тонкого, философа-пластика, великого художника и мастера слова! В твоих творениях, как у бессмертного Гоголя, нередко лились сквозь зримый смех незримые миру слезы. В твоих рассказах, милых и грустных, порой обличительных, всегда дышала искренняя любовь к человеку, желанье помочь выбиться ему из окружающей его тяжелой среды, пролить в его поникшую душу бодрящие свет и теплоту; оттого тебя знала и искренно и горячо любила вся наша отчизна, особенно наша молодежь, чуткая, впечатлительная и работающая.

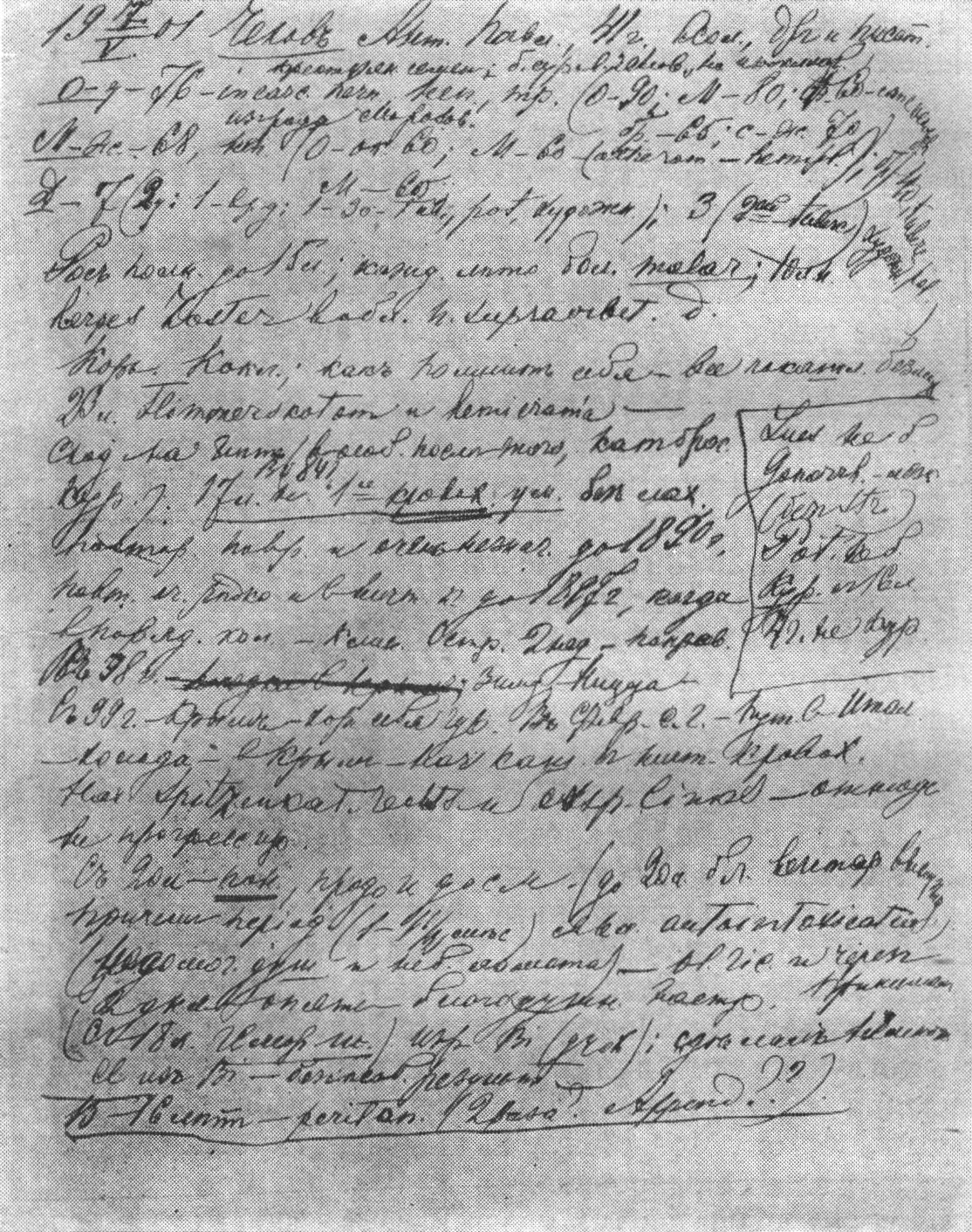

Записи проф. В.А. Щуровского о болезни А.П. Чехова

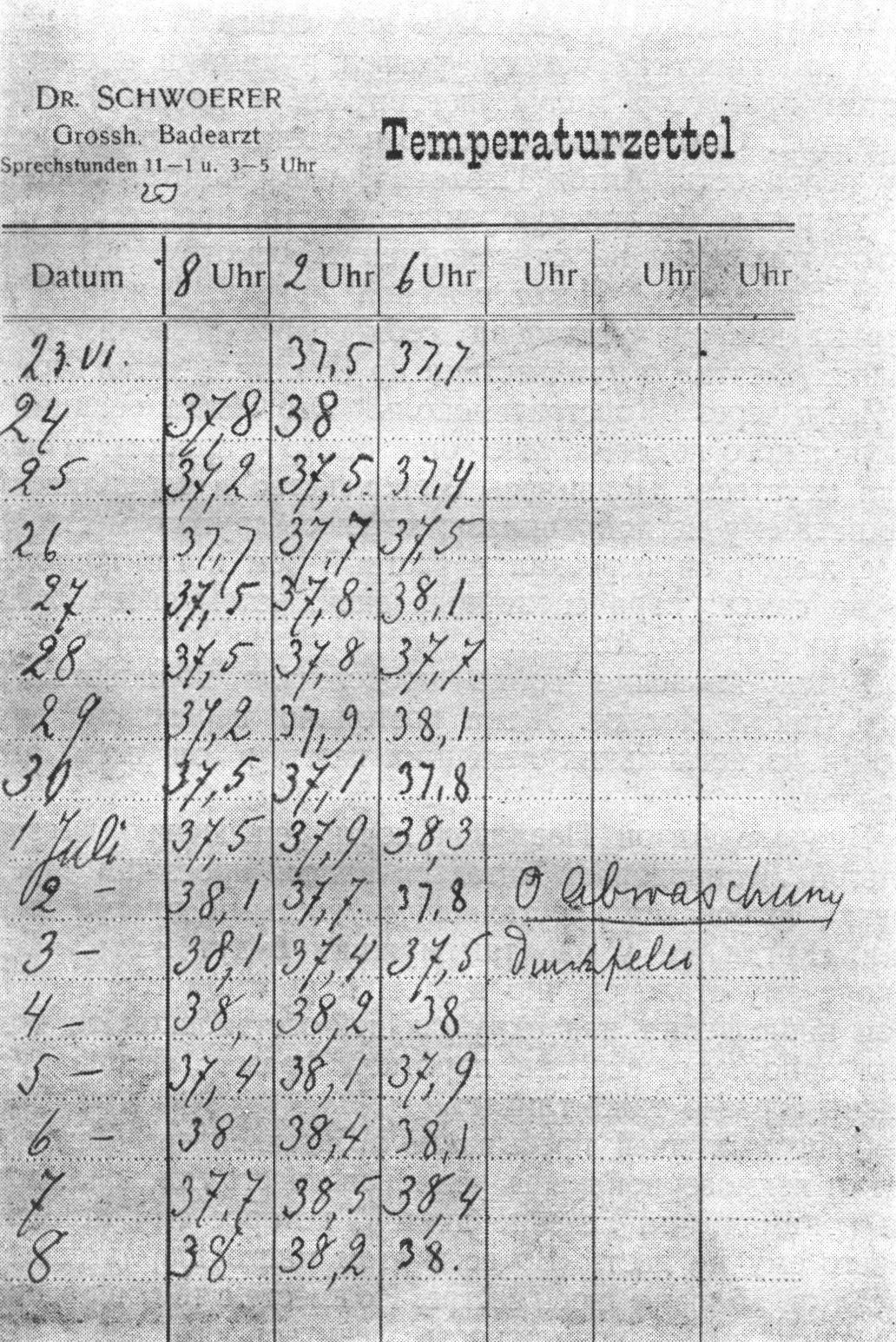

А.П. Чехов (1903 г.)

Баденвайлер. Гостиница «Ремербад», справа видна крыша часовни, в которой отпевали Чехова. Фотография А.В. Живаго. 1907

Бывший отель «Зоммер», в котором скончался Чехов

Баденвайлер. Лебединый пруд в курпарке. Фотография А.В. Живаго. 1907

Семья доктора Шверера (справа налево: доктор Шверер, его жена Елизавета, дочь Вера, прислуга). Баденвайлер. Фотография А.В. Живаго. 1901

Кабинет доктора Й. Шверера (сидит — А.В. Живаго). Фотография Ф.Н. Щербачева. 1907

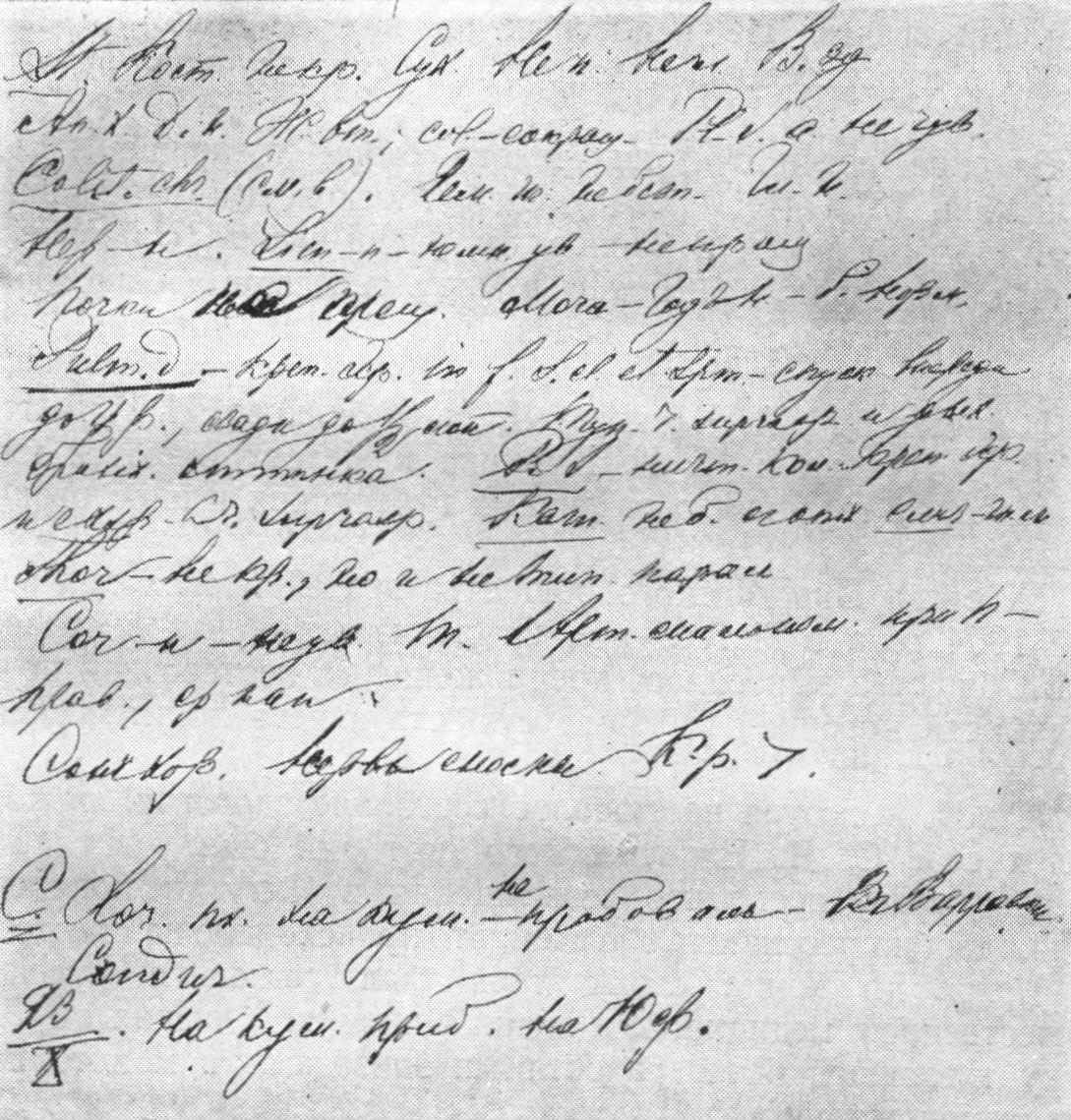

Температурный лист А.П. Чехова в Баденвайлере (начат в день приезда писателя на курорт)

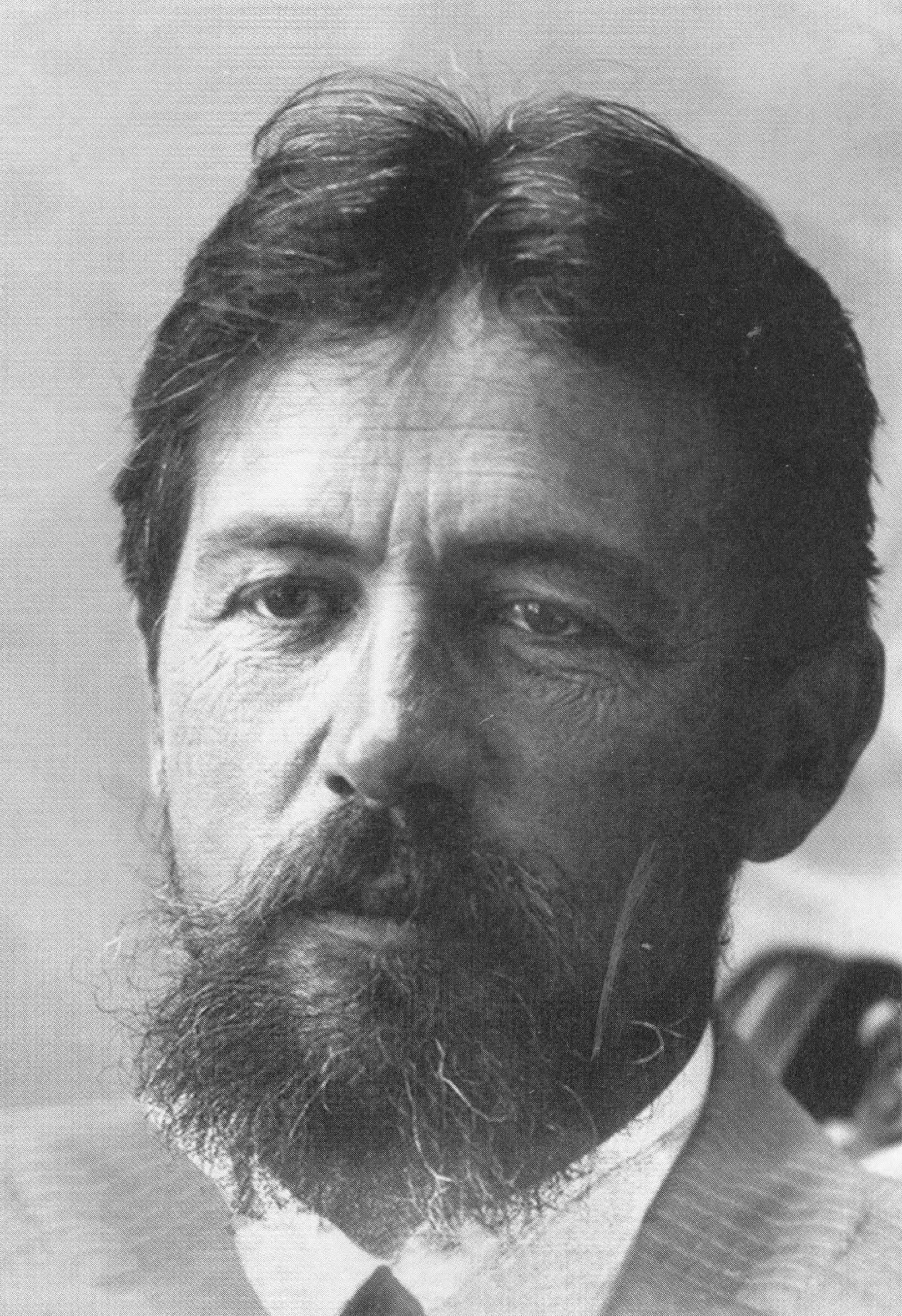

Последнее фото Антона Павловича Чехова. 1904 г.

Посмертная фотография Чехова. 1904 г.

Посмертная фотография Чехова. 1904 г.