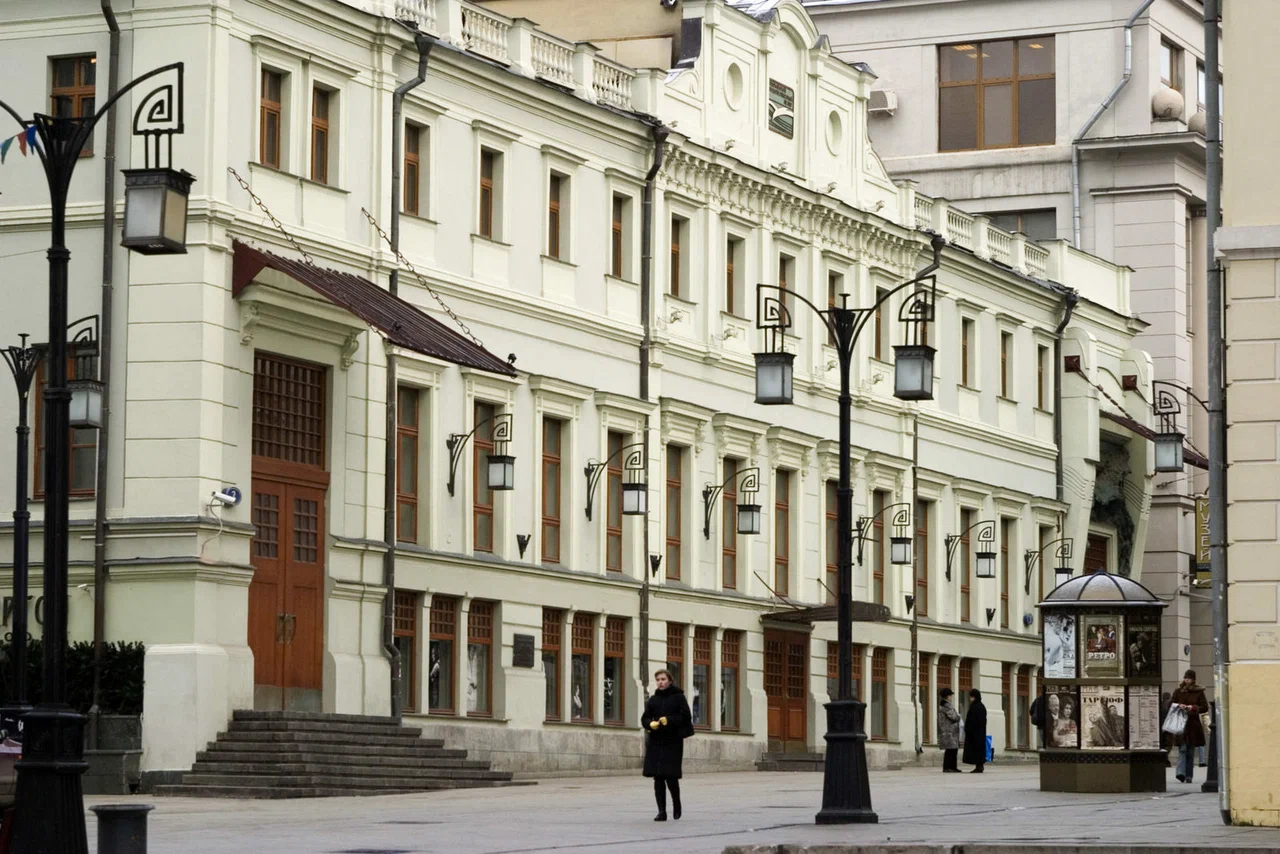

Адрес: Россия, г. Москва, пер. Камергерский, 3, стр. 1

Московский Художественный театр имени А.П. Чехова (МХТ имени А.П. Чехова) — московский драматический театр. Был создан в 1898 году К.С. Станиславским и Вл.И. Немировичем-Данченко под названием Художественно-Общедоступный театр. С 1901 года — Московский Художественный театр (МХТ), с 1919 г. — академический (МХАТ). С 1932 до 1989 года — МХАТ СССР имени Максима Горького. В 1989 году театр официально разделился на два: МХАТ имени Максима Горького на Тверском бульваре под руководством Татьяны Дорониной и МХАТ имени Антона Павловича Чехова (еще два года после разделения он тоже носил имя Горького) в Камергерском переулке. В 1989 году МХАТ получил имя Чехова. В 1996 году указом президента России Б.Н. Ельцина МХАТ имени А.П. Чехова был добавлен в список объектов культурного наследия России. В 2004 году театр вернулся к историческому названию — Московский Художественный театр (МХТ), исключив из наименования слово «академический». В настоящее время художественный руководитель театра — народный артист Российской Федерации Константин Юрьевич Хабенский (с 28 октября 2021).

В 1998 году неподалеку от здания Московского Художественного театра имени Чехова в Камергерском переулке был установлен памятник Антону Павловичу Чехову.

История театра

Художественно-Общедоступный театр в Москве открылся 14 октября 1898 спектаклем «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого в здании театра «Эрмитаж» (Каретный ряд, 3). С 1902 театр располагается в Камергерском переулке, в здании бывшего Лианозовского театра, перестроенного в том же году (архитектор Ф.О. Шехтель). Это здание в Камергерском — дар театру от легендарного мецената Саввы Морозова.

Началом Художественного театра считают встречу его основателей Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко в ресторане «Славянский базар» 19 июня 1897 года, когда во время многочасовой беседы были сформулированы принципы нового театра и программа его создания.

Ядро труппы составили воспитанники драматического отделения Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества, где актерское мастерство преподавал Вл.И. Немирович-Данченко (О. Книппер, И. Москвин, Вс. Мейерхольд, М. Савицкая, М. Германова, М. Роксанова, Н. Литовцева), и участники спектаклей руководимого К.С. Станиславским Общества любителей искусства и литературы (М. Лилина, М. Андреева, В. Лужский, А. Артем). Из провинции был приглашен А. Вишневский, в 1900 году в труппу принят В. Качалов, в 1903 году Л. Леонидов.

Подлинное рождение МХТ связано с драматургией А.П. Чехова («Чайка», 1898; «Дядя Ваня», 1899; «Три сестры», 1901; «Вишневый сад», 1904) и М. Горького («Мещане» и «На дне», 1902). В работе над этими спектаклями сформировался новый тип актера, тонко передающего особенности психологии героя, сложились принципы режиссуры, добивающейся создания общей атмосферы действия.

Московский Художественный театр — первый в России театр, осуществивший реформу репертуара, создавший собственный круг тем и живший их разработкой от спектакля к спектаклю. Среди лучших спектаклей МХТ также «Горе от ума» А.С. Грибоедова (1906), «Синяя птица» М. Метерлинка (1908), «Месяц в деревне» И.С. Тургенева (1909), «Гамлет» У. Шекспира (1911), «Мнимый больной» Мольера (1913) и др.

С 1912 года при МХТ для подготовки актеров стали создаваться студии. В 1924-м из этих студий в труппу вошли А.К. Тарасова, М.И. Прудкин, О.Н. Андровская, А.О. Степанова, Н.П. Хмелев, Б.Н. Ливанов, М.М. Яншин, А.Н. Грибов, А.П. Зуева, Н.П. Баталов и другие, которые наряду с вступившими в МХТ Б.Г. Добронравовым, М.М. Тархановым, В.О. Топорковым, М.П. Болдуманом, А.П. Георгиевской, А.П. Кторовым, П.В. Массальским стали выдающимися мастерами сцены. Из студий вышли также молодые режиссеры — Е.Б. Вахтангов, Н.М. Горчаков, И.Я. Судаков, Б.И. Вершилов.

Сплотив вокруг себя молодых авторов, театр приступил к созданию современного репертуара («Пугачевщина» К.А. Тренева, 1925; «Дни Турбиных» М.А. Булгакова, 1926; пьесы В.П. Катаева, Л.М. Леонова; «Бронепоезд 14—69» Вс. Иванова, 1927). Кроме этого, в театре ставили и классику: «Горячее сердце» А.Н. Островского (1926), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше (1927), «Мертвые души» по Н.В. Гоголю (1932), «Враги» М. Горького (1935), «Воскресение» (1930) и «Анна Каренина» (1937) по Л.Н. Толстому, «Тартюф» Мольера (1939), «Три сестры» Чехова (1940).

В 1938-м уходит из жизни Станиславский, в 1943-м — Немирович-Данченко. Фактически из рук Немировича театр получили два выдающихся актера: Николай Хмелев был назначен художественным руководителем, Иван Москвин занял место директора. Им на смену в 1946 году пришел Михаил Кедров с его фанатичной преданностью системе Станиславского. Впоследствии руководство театром взял в свои руки художественный совет, состоявший из ведущих актеров МХАТ.

В годы Великой Отечественной войны поставлены «Фронт» А.Е. Корнейчука, «Русские люди» К.М. Симонова, «Офицер флота» А.А. Крона. Среди спектаклей последующих лет — «Последняя жертва» Островского (1944), «Плоды просвещения» Л.Н. Толстого (1951), «Мария Стюарт» Ф. Шиллера (1957), «Золотая карета» Л.М. Леонова (1958), «Милый лжец» Дж. Килти (1962).

В 1960-х театр находился в кризисе. В репертуар все чаще включались пьесы-однодневки, не безболезненно проходила смена поколений. В 1970 в качестве главного режиссера в театр пригласили воспитанника Школы-студии МХАТ, создателя театра «Современник» Олега Ефремова. Он сумел в 1970-х годах вдохнуть в театр новую жизнь. Им были поставлены «Последние» М. Горького (1971), «Иванов» (1976), «Чайка» (1980), «Дядя Ваня» (1985) А.П. Чехова. Постоянными авторами театра стали А.И. Гельман («Заседание парткома», 1975; «Мы, нижеподписавшиеся», 1979; «Скамейка», 1984, и др.) и М.М. Рощин («Валентин и Валентина», 1972; «Эшелон», 1975; «Перламутровая Зинаида», 1987), ставились пьесы М.Б. Шатрова, Л.С. Петрушевской. В труппу вошли И.М. Смоктуновский, А.А. Калягин, Т.В. Доронина, А.А. Попов, А.В. Мягков, Е.А. Евстигнеев, О.П. Табаков, Е.С. Васильева, А.А. Вертинская, С.А. Любшин, Ю.Г. Богатырев, О.И. Борисов, И.С. Саввина, С.Ю. Юрский; над спектаклями работали художники Д.Л. Боровский, Б.А. Мессерер, В.Я. Левенталь и другие.

Но постоянно разраставшуюся труппу становилось трудно объединить. В 1987 коллектив разделился на две самостоятельные труппы: под художественным руководством Олега Ефремова (с 1989 Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова; Камергерский переулок, 3) и Татьяны Дорониной (Московский Художественный академический театр имени М. Горького; Тверской бульвар, 22).

После смерти О. Ефремова в 2000 г. художественным руководителем МХАТ им. А.П. Чехова стал народный артист СССР Олег Табаков, взявший курс на обновление репертуара и труппы, и привлечение в театр широкого круга зрителей. Ставки были сделаны как на классические произведения мировой драматургии — «Белая гвардия», «Гамлет», «Вишневый сад», «Господа Головлевы», «Король Лир», «Тартюф», «Иванов», «Васса Железнова», «Женитьба», «Зойкина квартира», так и на современную отечественную и зарубежную драматургию — на сцене театра шли пьесы Ольги Мухиной, братьев Пресняковых, Михаила и Вячеслава Дурненковых, Василия Сигарева и других авторов.

В труппу по приглашению Табакова вошли Ольга Яковлева, Авангард Леонтьев, Алла Покровская, Валерий Хлевинский, Владимир Краснов, Марина Голуб, Сергей Сосновский, Борис Плотников, Дмитрий Назаров, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Анатолий Белый, Михаил Трухин, Алексей Кравченко, Ксения Лаврова-Глинка, Юрий Чурсин, Ирина Пегова, Федор Лавров, Максим Матвеев, Алексей Девотченко и другие.

К созданию спектаклей стали привлекаться ведущие режиссеры: Миндаугас Карбаускис, Сергей Женовач, Виктор Рыжаков, Юрий Бутусов, Евгений Писарев, Адольф Шапиро, Владимир Машков, Кирилл Серебренников, Константин Богомолов, Марина Брусникина, Владимир Петров, Темур Чхеидзе, Тадаши Сузуки, Дмитрий Брусникин, Лев Эренбург, Антон Яковлев, Марат Гацалов, Василий Бархатов, Сергей Пускепалис, Алла Сигалова, Дмитрий Крымов и другие.

В 2001 году в доме 3А по Камергерскому переулку была открыта Новая сцена театра, предназначенная для экспериментальных постановок. Она стала третьей сценой театра, дополнив Основную и Малую сцены. В 2006—2007 годах по инициативе Олега Табакова была проведена крупномасштабная реконструкция Основной сцены и зала, благодаря чему МХТ стал одним из самых технически оснащенных театров мира: в процессе работ обновили верхние и нижние механизмы сцены, звуковое и светотехническое оборудование.

Весной 2018 года, после ухода из жизни О.П. Табакова, Художественный театр возглавил Сергей Женовач, режиссер, исповедующий принципы русского психологического театра, сформулированные основателями МХТ. 28 октября 2021 года в должность художественного руководителя МХТ вступил Константин Хабенский.

Здание театра

Здание театра является памятником архитектуры XVIII века, построенным во времена правления Екатерины II: по легенде в XIV веке, земля, на которой стоит здание, принадлежала полководцу Дмитрия Донского — Иакинфу Шубе. В 1767 году в Камергерском переулке для князя Петра Одоевского был построен особняк в стиле ампир, который несколько раз перестраивали в XIX веке. В 1882 году по заказу купца Георгия Лианозова архитектор Михаил Чичагов изменил здание, сделав из него Камерный театр.

В 1902 году архитектор Федор Шехтель реконструировал здание специально для МХТ. Его изначальный проект выполнили частично: переделали интерьеры, светильники, двери, оконные переплеты. Над входом установили барельеф «Пловец», который выполнила скульптор Анна Голубкина. Федор Шехтель также исполнил эскизы занавеса и эмблемы театра. Незадолго до Октябрьской революции в 1914 году рядом с основным зданием архитектор построил коммерческий дом, который в 1938-м передали МХАТ, на сегодняшний день в нем находится музей театра и учебная сцена.

Очередную реконструкцию здания провели в 1977—1987 годах под руководством архитектора Саломеи Гельфер — восстановили интерьеры, возвели новую сцену, пристроили корпус с административными и подсобными помещениями, создали малую сцену.

Музей МХАТ

Музей МХАТ был основан в 1923 году. Основу его собрания составил фонд документов по истории театра вместе с личными фондами Станиславского, Немировича-Данченко и других крупных деятелей Художественного театра. Вначале музей располагался в здании театра, с 1939 года — в Камергерском переулке, д. 3а. В 1923—1952 годах музей возглавлял Н.Д. Телешов, в 1952—1968 годах — Ф.Н. Михальский (прототип администратора Фили из «Театрального романа» М.А. Булгакова). В музее, помимо исторических документов, находятся произведения театрально-декорационного искусства, мемориальные предметы, связанные с историей и современной творческой деятельностью Художественного театра.

В структуре музея: отдел рукописных фондов и книжных коллекций, отдел изобразительных фондов и мемориально-исторических коллекций, отдел экскурсионно-лекционной работы; филиалы — Дом-музей К.С. Станиславского (Леонтьевский переулок, 6) и Музей-квартира Вл.И. Немировича-Данченко (Глинищевский переулок, 5/7). При музее действует библиотека (около 13 тыс. единиц хранения).

Школа-студия МХАТ имени Вл.И. Немировича-Данченко

В 1943 году по инициативе Владимира Немировича-Данченко при театре был открыт театральный вуз — Школа-студия МХАТ, ныне — одна из ведущих театральных школ мира. Школа-студия включает в себя актерский факультет, факультет сценографии и театральной технологии, продюсерский факультет. Первым ректором был Василий Сахновский, затем Школу возглавляли Вениамин Радомысленский (1945—1980), Олег Табаков (2000—2018). С 2000 года вузом руководил доктор искусствоведения Анатолий Смелянский, с 2013 года — актер, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий.

Московский художественный театр

Московский художественный театр

МХАТ СССР имени Максима Горького

МХАТ СССР имени Максима Горького

МХАТ имени А.П. Чехова

МХТ имени А.П. Чехова

МХТ имени А.П. Чехова

МХТ имени А.П. Чехова

МХТ имени А.П. Чехова

МХТ имени А.П. Чехова

МХТ имени А.П. Чехова

Памятник Чехову в Камергерском переулке в Москве