Адрес: Россия, г. Москва, ул. Моховая, 11, стр. 1

В августе 1879 года окончивший гимназию Антон Чехов приехал из Таганрога в Москву, воссоединился с семьей и поступил в Московский университет на медицинский факультет. В университете будущий писатель проучился пять лет. Медицинский факультет всегда был самым сложным. За годы учебы Чехов, как и его однокурсники, сдал больше шестидесяти экзаменов, больше сорока зачетов, занимался в анатомическом театре, проходил практику в клиниках.

В те годы на медицинском факультете Московского университета преподавали выдающиеся ученые. В «Скучной истории» Чехов упоминает об основателе московской школы гистологов А.И. Бабухине, как об одном из крупнейших ученых. К числу незаурядных ученых принадлежал руководитель терапевтической госпитальной клиники А.А. Остроумов. В 1897 году и самому Чехову довелось лежать в клинике своего учителя. Попал он к нему с тяжелым приступом легочного кровотечения.

В одном из своих писем Чехов сказал: «Из писателей предпочитаю Толстого, а из врачей — Захарьина». Г.А. Захарьин — звезда первой величины среди университетских наставников писателя. Он по праву считался крупнейшим русским терапевтом и клиницистом конца XIX века. Учителями Чехова были и другие выдающиеся ученые — Ф.Ф. Эрисман, Н.В. Склифосовский, А.Я. Кожевников, Н.Ф. Филатов, С.С. Корсаков. Особо надо упомянуть о К.А. Тимирязеве — блестящем ученом и публицисте, неутомимом борце за материалистическое естествознание. Уже в начале девятисотых годов Чехов писал о нем: «...Тимирязев, человек, которого... я очень уважаю и люблю».

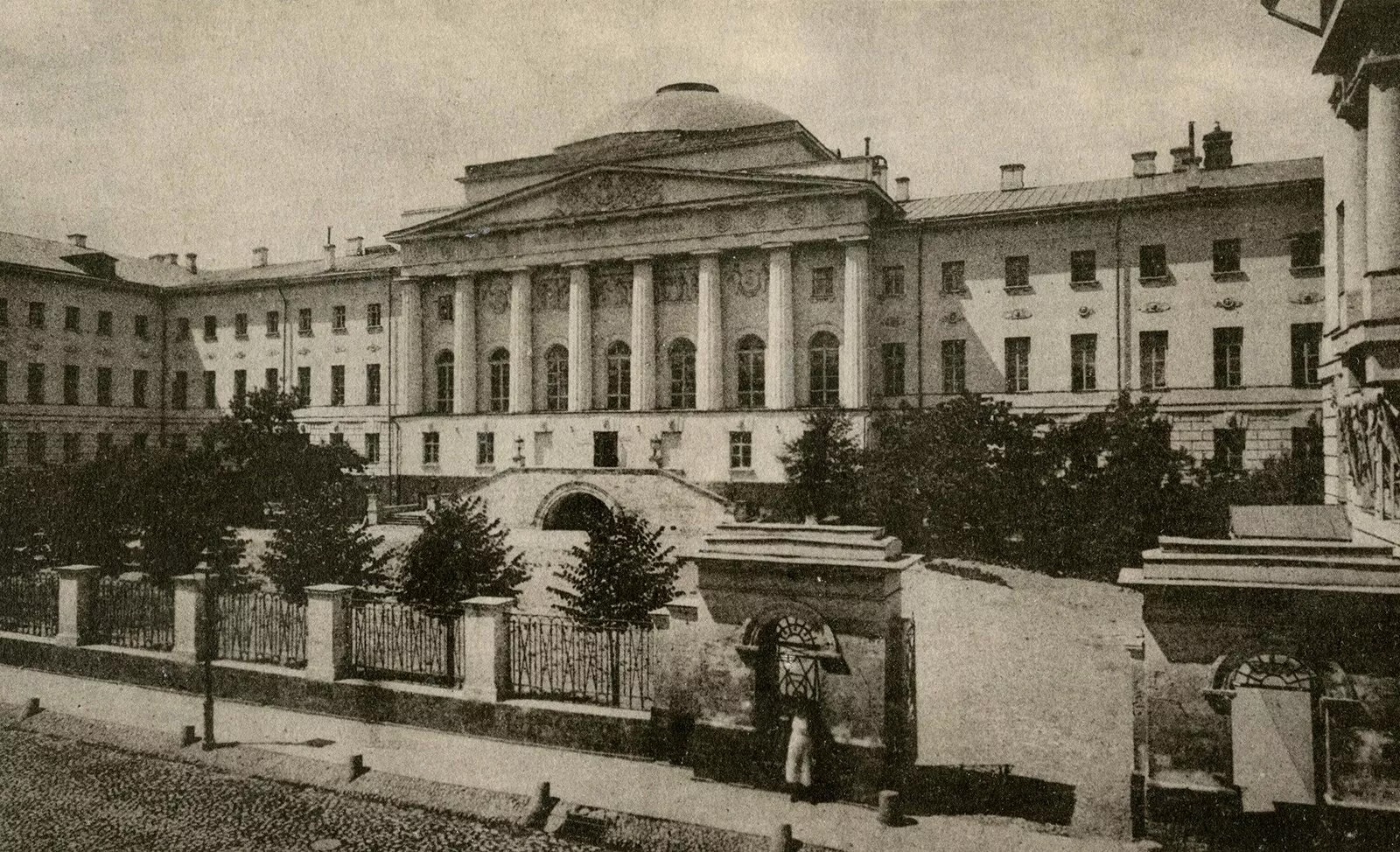

Главный корпус Императорского Московского университета на Моховой улице, в котором учился Антон Павлович Чехов, сохранился до наших дней. Старое классическое здание университета с ионическим портиком на Моховой улице, построенное в 1793 году архитектором Матвеем Федоровичем Казаковым, сильно пострадало во время войны 1812 года и было перестроено по проекту архитектора Д. Жилярди в 1817—1819 годах в стиле ампир. Здесь обучались студенты трех факультетов: философского, медицинского и правового. В настоящее время комплекс занимают фонды библиотеки, Антропологический музей и Музей истории университета, Институт стран Азии и Африки, основанный в 1956-м на базе исторического и филологического факультетов. В здании регулярно проводят научные конференции и фестивали.

История Московского университета

Московский императорский университет был учрежден указом императрицы Елизаветы Петровны в 1755 году. Изначально учебное заведение находилось в здании Главной аптеки на Красной площади. Через два года для университета выкупили усадьбу князя Петра Репнина на пересечении Большой Никитской и Моховой улиц. Параллельно с этим арендовали и выкупали соседние особняки, благодаря чему начал формироваться ансамбль зданий Московского университета. В усадьбе Репнина обустроили актовый зал, общежитие, библиотеку и аудитории.

В 1779 году куратор университета Иван Шувалов передал Екатерине II очередное предстояние о нуждах организации. Императрица выделила 15 тысяч рублей на покупку соседнего имения князей Барятинских с флигелями и оранжереями, которые позднее стали основой университетского ботанического сада. Для реконструкции комплекса пригласили архитектора Матвея Казакова. Уже в конце 1770-х он разработал монументальный проект в классицистическом стиле. При создании общей композиции архитектор учитывал план перепланировки города 1776 года. В тот период предполагалось окружить Московский Кремль рядом просторных площадей, главной доминантой одной из которых должно было стать новое здание университета.

Задумка Казакова включала территорию семи частных владений. Среди них числилось имение коллежского асессора Г.Д. Ивашкина, приобретённое университетом в 1773 году, а также особняк княгини А.И. Волконской, выкупленный в 1782-м. Возведение здания проходило в три этапа, первые два из которых предусматривали строительство боковых крыльев в 1782—1784 годах. При этом в бывшем доме Репнина продолжали проводить занятия. Позднее его включили в центральную часть комплекса, а для размещения преподавательского и студенческого состава стали использовать здание Межевой канцелярии, принадлежавшее до этого князю Никите Трубецкому. После 1791-го его занял благородный пансион Московского университета.

Здание главного корпуса было построено на месте владений университета на углу Моховой и Никитской улиц. Значительная часть этих владений в 1785 году была специально подарена университету императрицей Екатериной II для строительства нового здания. Императрица также внесла в казну университета на строительство 125 тысяч рублей. По её рекомендации архитектором был назначен М.Ф. Казаков, который для проекта здания использовал образ «Храма Науки».

23 августа 1786 года произвели закладку центральной части нового корпуса. Работы проходили медленно, так как из-за Русско-турецкой войны урезали финансирование проекта. Красные кирпичи для здания поставлял завод на Воробьёвых горах, принадлежавший куратору университета Михаилу Хераскову. Строители также использовали щебёнку от разобранной стены Белого города и сохранившиеся материалы Большого Кремлёвского дворца Баженова. Архитектурный декор изготовили из белого мячковского камня.

Казаков не прекращал работу над проектом во время строительства, неоднократно изменяя чертежи. Композиционным центром здания стал Большой актовый зал, имеющий форму полуротонды и увенчанный куполом. Он занимал два этажа, по бокам от помещения находились двусветные галереи. Со стороны главного фасада актовый зал и вестибюль выделили восьмиколонным ионическим портиком с аттиком. Архитектурную композицию с помещением составляли круглые аудитории меньшего размера, занимающие торцы боковых крыльев дома. Снаружи их оформили симметричными четырёхпилястровыми портиками с фронтонами. Сильно подчёркнутые горизонтальные тяги рустовки первого этажа и карнизов формировали общее целое с главным портиком. Стены украсили лопатками и филёнками, окна верхних этажей объединили в единые ниши. По замыслу архитектора, перед зданием установили колонну с глобусом. Своды первого этажа и лестницы выполнили из дерева.

После завершения строительства 12 августа 1793 года университет окончательно переехал на Моховую. Большой актовый зал использовали для проведения официальных мероприятий и торжеств. Прямоугольные аудитории по бокам от актового зала предназначались для музея и библиотеки. В 1791-м в помещения также перенесли Минеральный кабинет Московского университета. Цокольный этаж использовали под хлебные погреба, кладовую денежной казны и кухню, первый — под столовую и комнаты казённых студентов. В верхних палатах находились учебные классы и большая казарма. В куполе дома под руководством физика Петра Страхова обустроили первую университетскую обсерваторию. В боковых корпусах разместили квартиры некоторых профессоров и директора института. Левое крыло заняли аудитории философского и юридического факультетов, а также церковь святой Татьяны. Университетские аудитории расположили по обеим сторонам от коридоров, что считалось необычным для того времени. Классы оснастили длинными столами со скамьями по двум сторонам, во главе стояли стулья для преподавателей. Только физическая аудитория была устроена в виде амфитеатра. В круглом зале второго этажа проводили лекции по филологии и истории.

Главный корпус университета сильно пострадал во время оккупации Москвы французами и пожара 1812 года. Выгорел верхний деревянный этаж, но в нижних каменных ярусах частично уцелели стены. Были утеряны архивные фонды, предметы интерьеров, собрание естественных произведений, научное оборудование и личные вещи профессоров. Из более чем 20 тысяч томов университетской библиотеки уцелели 63 книги и рукописи, вывезенные накануне оккупации в Нижний Новгород. Через год после освобождения Москвы для временного размещения классов наняли усадьбу купца А.Т. Заикина в Долгоруковском переулке.

Реконструкция комплекса на Моховой началась в 1817 году, когда по распоряжению Александра I из казны выделили более 400 тысяч рублей. Работы поручили архитектору Доменико Жилярди. Жилярди придал фасадам строгое ампирное оформление. Архитектор заменил ионическую колоннаду более массивным портиком дорического ордена, поднял линию карниза, передвинул купол в сторону переднего фасада и увеличил его на шесть метров. Фасады украсили рельефом скульптора Гавриила Замараева, над декором также работали лепщики И. Емельянов, И. Мешков и другие. Несмотря на внешние изменения, Жилярди сохранил первоначальную планировку. Однако аудитории первого этажа переоборудовали под лаборатории, канцелярию и квартиры профессоров. Домовая церковь святой Татьяны восстановлена не была, её перенесли на второй этаж храма Георгия Победоносца на Красной горке.

5 июля 1819 года состоялось торжественное открытие реконструированного корпуса. Позднее оформление и планировку здания неоднократно изменяли под нужды учебной организации, и к середине XIX века полностью ликвидировали студенческое общежитие, обустроив дополнительные аудитории. Когда в 1835-м архитектор Евграф Тюрин перестроил соседнюю усадьбу Пашковых в аудиторный корпус, главные палаты стали именовать старым зданием университета. Всего в районе Моховой в ведении вуза находилось до 20 строений.

После Октябрьской революции Московский университет на Моховой продолжил свою работу. В 1918 году издали декрет, согласно которому любого желающего, достигшего шестнадцатилетнего возраста, без экзаменов зачисляли в ряды студентов. В связи с этим в течение двух лет общее количество учеников Московского университета возросло более чем втрое. Из-за нехватки места лекции проводили на лестницах и в коридорах. При институте начали действовать Рабочие факультеты.

Чёткая структура факультетов и кафедр была сформирована в 1930-х годах. Согласно генплану реконструкции Москвы 1935 года, общую площадь комплекса планировалось расширить за счёт строительства новых зданий. Во время бомбардировок Москвы 1941 года университетский корпус на Моховой сильно пострадал. Так, в октябре первого года войны поблизости от главного и аудиторного корпусов разорвался 200-килограммовый фугасный снаряд. Вскоре большую часть университета эвакуировали, но с февраля 1942-го занятия с оставшимися студентами возобновили. В этом же месяце во двор комплекса упала вторая бомба, из-за чего сильно пострадали лабораторные корпуса.

В июне 1943-го эвакуированные студенты и преподаватели вернулись, занятия возобновили в прежнем режиме. Через два года общее количество учащихся возросло до восьми тысяч. Возникли предложения о создании нового университетского городка, так как обветшавшие корпуса не соответствовали требованиям учебного заведения. В 1949-м началось строительство здания МГУ на Воробьёвых горах. Уже через год руководство университета разработало проект переселения естественно-научных факультетов в новое здание. Их помещения должны были занять гуманитарные отделения. 1 сентября 1953 года состоялось торжественное открытие высотного здания МГУ. В течение следующего года старые помещения подновили к юбилею университета.

В 1975 году проектная организация «Мосгоргеотрест» исследовала деревянные конструкции дома, которые находились в аварийном состоянии. Однако из-за отсутствия финансирования долгое время проводился только незначительный ремонт. В 2005 году в связи с 250-летием университету предоставили необходимую сумму для реконструкции обветшавшего комплекса. Работы велись под руководством архитектора Владимира Покачалова. Были полностью обновлены коммуникации и инженерные системы, укреплены внутренние перекрытия, восстановлены фасад и чугунная ограда. Комплекс оснастили новой техникой и обустроили лингафонный кабинет. В ходе ремонта воссоздали утраченные элементы первоначальной композиции. Так, реставраторы раскрыли муфтированные колонны, созданные Казаковым, которые были заложены при восстановлении здания. За печью конца XIX века обнаружили расписной портал, спроектированный Жилярди.

Архитектура

Московский университет на Моховой считается одним из наиболее примечательных общественных зданий классической архитектуры. Строение имеет п-образную форму и отделено от красной линии улицы парадным двором и оградой с двумя воротами. Изначально общая схема строения была сходна с типовыми городскими усадьбами того периода. Но во время реконструкции 1817—1819 годов Жилярди отошёл от этой структуры, подчеркнув торжественность главного фасада. Благодаря сочетанию простого оформления и чёткого ритма окон здание приобрело монументальный вид. Характер первоначального декора, созданного Казаковым, частично сохранился со стороны двора.

Центром главного фасада является восьмиколонный портик дорического ордера. Он украшен рельефом с изображением амуров, девяти муз и крылатого духа Гения с книгой в руке. Лепнину украшает надпись: «Торжество наук и искусств». Скульптурную композицию выполнил Гавриил Замараев по эскизам Доменико Жилярди. Фронтон декорирован серпом и молотом в обрамлении лавровых венков и музыкальных инструментов. Скульптуры неоднократно реконструировали из-за повреждений во время революционных событий и Великой Отечественной войны. На фасаде западного крыла установлены солнечные часы, предположительно выполненные скульптором Иваном Витали. Первый этаж здания декорирован рустом и лепниной со львиными маскаронами.

В плане главному портику соответствует Большой актовый зал, который обильно декорирован барельефами работы скульптора Гавриила Замараева, а также гризайльной росписью, выполненной художником Сантиной Ольделли (по другим данным — Ульделли) по рисункам Жилярди. Зал украшен колоннадой ионического ордера, над которой обустроены хоры. На стене под ними протянут ампирный фриз с изображением античных героев и учёных. В аудитории также размещена скульптурная композиция Аполлона. Площадь помещения составляет 316 м², его высота достигает 15 метров.

Московский университет на Моховой

Московский университет на Моховой

Московский университет на Моховой

Московский университет на Моховой

Московский университет на Моховой

Московский университет на Моховой

Московский университет на Моховой