Адрес: Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Советская, 2

В 40 километрах к северо-западу от Москвы, в небольшом городке Истра находится одна из известнейших обителей России — Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви. Монастырь был основан в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины. Первоначально топография, топонимика и церковные здания Нового Иерусалима воспроизводили основные святыни христианской Палестины и представляли собой местность, простиравшуюся на десять километров от юга к северу и на пять — от востока к западу. Близлежащие холмы получили названия Елеонского и Фаворского, населенным пунктам вокруг также дали евангельские названия. Ныне значительную часть этой территории занимает город Истра (до 1930 года — Воскресенск).

В первой половине 1880-х годов, бывая в Воскресенске, а потом и Бабкино, Антон Павлович Чехов не раз посещал этот знаменитый монастырь. Здесь он бывал и с воскресенской компанией, а позже и с Левитаном. 17 июня 1884 года Чехов писал Н.А. Лейкину: «Живу теперь в Новом Иерусалиме... Живу с апломбом, так как ощущаю в своем кармане лекарский паспорт. Природа кругом великолепная. Простор и полное отсутствие дачников. Грыбы, рыбная ловля и земская лечебница. Монастырь поэтичен. Стоя на всенощной в полумраке галерей и сводов, я придумываю темы для "звуков сладких"».

Новоиерусалимский монастырь служил источником вдохновения для Чехова, о чем он упоминал в своих дневниках. Он писал, что часто бывает в обители, общается с монахами и придумывает темы для своих произведений. Часто Антон Павлович приглашал своих друзей и знакомых в Воскресенск, чтобы, так сказать, попотчевать их всемирной достопримечательностью. Следует отметить, что Чехов очень любил звук колоколов, об его любви к «колокольной симфонии» вспоминала и О.Л. Книппер-Чехова.

Спустя много лет, в июне 1903 года, когда Чехов подыскивал себе подмосковную дачу, он хотел купить дом за церковью Вознесения, на высоком берегу Истры, откуда открывался вид на Новоиерусалимский монастырь, но отказался от своего намерения из-за высокой цены.

История Новоиерусалимского монастыря

Строить монастырь начали в 1656 году по личному распоряжению Патриарха Никона. Новый Иерусалим был его любимым детищем, Никон видел его будущей резиденцией Патриархов — недалеко от царской столицы, Москвы, но все-таки чуть в стороне, чтобы еще раз подчеркнуть: Церковь и светская власть близки, у них много общих задач, но все-таки существуют они параллельно и смешиваться не должны. Идея обители нравилась и царю Алексею Михайловичу, тем более что время для подобного проекта было выбрано не случайно. Московское царство возрождалось после Смуты начала XVII века, Москва была столицей самого большого и влиятельного православного государства в мире, а потому и Московское царство видело свою главную миссию в защите православного мира. Политические цели в то время не отделялись от целей духовных, и здесь, невдалеке от Москвы, на берегу реки Истры, царь и Патриарх видели место для новой духовной столицы не только русского, но и мирового Православия.

Земли, на которых предполагалось расположить новую обитель, находились во владении вотчинников, и патриарх добился от царя Алексея Михайловича особого права приобретать земельные владения. К территории будущего монастыря присоединились бывшие земли боярина Василия Шереметева, князя Алексея Трубецкого, стольника Романа Боборыкина. Монастырские сооружения были возведены на землях деревни Редькино, купленной у дьяка Лукьяна Голосова.

Окрестности будущей обители подверглись перепланировке: лес по берегу реки Истры вырублен, а холм, на котором возводился монастырь, досыпан и укреплен. Прежние наименования были изменены на новые, взятые из евангельских текстов. Мужской монастырь был заложен на холме, прозванном Сион. К востоку от него располагался Елеонский холм с каменной Елеонской часовней, на севере — холм Фавор. На берегу реки Истры, переименованной в Иордан, был построен скит патриарха, в котором были размещены две церкви — Богоявления и апостолов Петра и Павла (освящены в 1662 году). Был основан также небольшой женский монастырь — Вифания, названный по городу, упомянутому в Новом Завете. Некоторые здания повторяют очертания сооружений Иерусалима, как, например, Воскресенский собор (1656—1685), создан по образу и подобию храма Гроба Господня.

При Никоне на территории монастыря был возведен комплекс традиционных для русского зодчества деревянных сооружений. В 1656 году построена деревянная Воскресенская церковь с трапезной, келарской и служебными помещениями. 18 октября 1657 года на ее освящении присутствовал царь Алексей Михайлович. Именно он, глядя на постройки обители с Елеонского холма, впервые назвал монастырь Новым Иерусалимом, это обстоятельство было отмечено на памятном кресте, установленном на Елеоне. Почти сразу после основания монастырь стал крупным землевладельцем. В разных уездах России для него были приобретены вотчины.

Воскресенский собор был заложен в сентябре 1658 года. В этом же году Никон был удален из Москвы. До конца 1666 года патриарх находился в Новом Иерусалиме, руководя строительством собора. В его личное управление были переданы три основанные им монастыря: Воскресенский, Иверский, Крестный. Строительные работы остановились, когда Никон был сослан в Ферапонтов монастырь, а по указу Алексея Михайловича от 22 декабря 1667 года мастера из Нового Иерусалима были переведены в Оружейную палату.

В XVII веке в монастыре существовала библиотека, собранная по инициативе Никона. Ее основу составили личные книги патриарха, переданные им в 1661 году монастырю, в том числе греческие рукописи из афонских монастырей с текстами античных и раннехристианских авторов. В 1666—1676 годах в монастыре работала типография, переведенная патриархом Никоном из Иверского монастыря. В 1907 году все рукописные книги были переданы в Синодальную библиотеку и составили там Воскресенское собрание рукописей, с 1920 года оно хранится в Государственном историческом музее.

Церковный собор 1666—1667 годов определил статус монастыря как рядовой подмосковной обители. Единая вотчина была разделена: Иверскому и Крестовому монастырям были возвращены их земли по состоянию на 1658 год. Строительство возобновилось в правление Федора Алексеевича. Царь приписал Новому Иерусалиму 20 монастырей, пожаловал ему новые земли. С 1679 года монастырь был передан в ведение отделения Приказа Большого Дворца — Мастерской палаты, сам царь принимал активное участие в управлении и благоустройстве обители. В 1678 году Новому Иерусалиму были возвращены все прежние приписные монастыри и дарованы новые.

В 1681 году Никону, уже тяжело больному, было разрешено вернуться в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, на пути к которому он скончался 17 августа в Николо-Тропинском приходе напротив Ярославля. Его похоронили в приделе Усекновения главы Иоанна Предтечи Воскресенского собора. С 1684 года монастырь был передан в Приказ сыскных дел. По завершении строительства Воскресенского собора, 18 января 1685 года он был освящен. Церковь Рождества Христова с трапезными палатами была освящена в 1692 году.

В правление Петра I в Новом Иерусалиме так же, как и в других крупных обителях, был уменьшен штат монахов, кроме этого монастырь был обязан поставлять государству лошадей, фураж, ремесленников из числа монастырских крестьян. При Елизавете Петровне (1741—1761), взявшей монастырь под покровительство, материальное положение Нового Иерусалима улучшилось, увеличились его земельные владения, начался ремонт Воскресенского собора, шатер ротонды которого обрушился в 1723 году.

После Манифеста от 26 февраля 1764 года все монастырские крестьяне были переданы в экономические. У монастыря остались два подворья в Москве и 30 десятин земли. Сумма, отпущенная на содержание обители, составила 30 процентов от былых доходов. Однако большую часть доходов монастырю обеспечивало паломничество, не прекращались и поступления крупных частных вкладов. В 1762 и 1792 годах на территории монастыря произошли крупные пожары. Средства на восстановление были выделены Екатериной II.

В XIX — начале XX века монастырь стал одним из центров русского паломничества; с постройкой железнодорожной линии Москва-Виндава число посетителей возросло. За оградой монастыря каменные сооружения сменили деревянные гостиницы для состоятельных паломников и странноприимный дом — для неимущих, построено монастырское училище. К 1913 году монастырь ежегодно посещало около 35 000 человек.

В 1919 году монастырь был закрыт. С 1921 года на его территории работало два музея: Художественно-исторический и родного края, которые в 1922 году объединились в Государственный художественно-исторический музей. В его коллекцию вошли предметы из монастырских храмов и ризницы, экспонаты Музея памяти патриарха Никона, картины из художественной галереи, расположенной в Трапезных палатах, материалы археологических раскопок, предметы из усадеб западной части Московской губернии.

В 1941 году храмы и здания обители получили серьезные повреждения. Фашисты, оставляя Истру, взорвали монастырь, была полностью разрушена уникальная 7-ярусная колокольня, значительно пострадал Воскресенский собор, навсегда утерян его 12-ярусный иконостас конца XVII века. В 1959 году музей возобновил работу; сооружения монастыря восстановлены, за исключением основной архитектурной доминанты — исполинской ярусной звонницы XVII века.

В 1994 году обитель вернулась Русской Православной Церкви. В 2008 году Дмитрий Медведев и Патриарх Алексий II посетили монастырь, был создан благотворительный фонд для его возрождения. В 2014 году музей «Новый Иерусалим» переехал из стен монастыря в новое здание по соседству. К 2016 году реставрационные работы в Новом Иерусалиме были завершены.

Архитектура Нового Иерусалима

Согласно описи 1668 года, рядом с монастырем были возведены гостиный двор и две кельи, а также конюшенный двор с жилыми и хозяйственными постройками. Монастырь был обведен рвом, укрепленным бревнами с одной стороны, перед ним был отсыпан вал с мелким камнем. Входили в монастырь по перекинутому через ров мосту. Деревянная монастырская стена имела восемь башен. Надвратную башню украшали часы «на польское дело». В ограде монастыря находились деревянные кельи Никона и братские кельи. В камне были отстроены хлебная палата, поварня, кузница, погреба.

Воскресенский собор

По замыслу патриарха Никона Воскресенский собор возводился по образу романского Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Известно, что при его строительстве использовался чертеж иерусалимского храма. Об иерусалимском храме строители могли судить также по его деревянной модели, которую в 1649 году привез в Россию патриарх Паисий. К концу 1666 года собор доведен до сводов. Патриархом в нем были освящены три придельных церкви: любимое место служения Никона — верхняя Голгофская; расположенная под ней церковь святого Иоанна Предтечи и церковь Успения Богоматери. Строительство остановилось после церковного собора 1666—1667 годов, осудившего патриарха.

В общих чертах внешний вид Воскресенского собора, законченного уже после смерти Никона, повторял Храм Гроба Господня. Как и его палестинский прототип, собор состоял из трех частей, сведенных в цельную архитектурную композицию. Центр храма — четырехстолпный, перекрытый мощным куполом на барабане. Расположенная с востока апсида имеет круговой обход или деамбулаторий. Своды трансепта, ориентированного с севера на юг — вспарушенные крестовые. С запада расположен второй главный архитектурный и семантический акцент собора — огромная ротонда, перекрытая шатром, над часовней Гроба Господня (иначе называемой кувуклией), украшенной изразцами. Первый шатер ротонды собора, возведенный до 1685 года, имел высоту 18 м, а диаметр основания — 23 м. Сооружение с тремя рядами окон было покрыто, вероятно, изразцами, имитировавшими мрамор. Завершала шатер медная золоченая полуглава с крестом. Ротонда соединяется с основным пространством двухъярусной триумфальной аркой.

Отличительной чертой собора стала архитектурная керамика, украсившая его интерьеры и фасады. При патриархе Никоне было выполнено пять керамических ордерных иконостасов: два для приделов Усекновения главы Иоанна Предтечи и Успения Пресвятой Богородицы и три — заалтарных приделов. Праздничный вид придавали собору изразцовые наличники икон в трех его ярусах, декоративные пояса, расположенные как внутри, так и снаружи, порталы и надписи. В конце XVII века изразцами были украшены барабан большой главы собора, парапеты хор и верхние ярусы храма. Выполненными по тем же формам изразцами позднее были декорированы Храм Григория Новокесарийского на Большой Полянке (1668 — середина 1670-х), надвратная церковь Андреевского монастыря (1675) и Храм Покрова Богородицы в Измайлове (1679—1683). Изразцы, изготовленные во второй половине XVII века в керамической мастерской монастыря, имеют сложный профиль, тщательно проработанный рельеф и отличаются большими размерами. В своем роде это уникальная архитектурная керамика, более не имеющая себе подобной в русском зодчестве. К концу XVII века в соборе насчитывалось 14 приделов. В XVIII—XIX веках были устроены еще 15 приделов.

Подземная церковь Константина и Елены

С востока к основному объему собора, как и в Иерусалимском храме, примыкает подземная церковь-крипта Константина и Елены. Подземная церковь соединяется с собором лестницей в тридцать три ступени, ведущей из заалтарной части. Строительство церкви началось еще при патриархе Никоне в 1658 году, освящена в 1690 году. В конце XVII века это было простое прямоугольное в плане здание с плоской кровлей, обведенной балясником. Стены церкви возвышались над уровнем земли на 1,5 метра, ее венчала одна глава, украшенная изразцами. Глава церкви опирается на четыре столба, у которых устроены деревянные хоры. Первоначальный иконостас церкви, выполненный из керамических изразцов, был разобран за ветхостью. В 1750—1754 годах мастерами Иваном Петлюхиным, Гаврилой Серебрениковым и Иоганном Думом был создан иконостас из медных пластин, декорированных чеканкой и украшенных позолотой.

С левой стороны от главного алтаря первоначально располагался придел св. Иакова, который в 1806 году, в связи с погребением в церкви Варвары Суворовой, жены А.В. Суворова, был переименован в придел иконы Божией Матери «Утоли моя печали». В 1811 году здесь же был похоронен и сын Суворовых Аркадий Александрович. В приделе находился двухъярусный иконостас из дуба (не сохранился).

Справа от алтаря располагается кресло св. царицы Елены — это копия кресла, в котором, согласно преданию, сидела мать императора Константина во время поисков Животворящего Креста Господня. От места царицы Елены вниз ведут двевять ступеней из белого камня, в XVII веке это место отводилось под придел священномученика Кириака, который указал Елене, где надо искать Крест Господень и Орудия Страстей. Справа от него — придел Обретения Честного Креста, при строительстве собора на этом месте забил источник, в настоящее время здесь находится колодец, в свое время пышно украшенный, он ничего не сохранил от первоначального декора.

Интерьер церкви в середине XVIII века был переделан в стиле барокко. В XVIII веке с северной и южной сторон Подземной церкви были возведены восьмигранные часовни из камня — в память о доме Зеведееве и доме Марии, матери Иоанна. В середине XVIII века для предохранения от грунтовых вод здания, углубленного в землю на 6 метров, вырыли ров. В начале XIX века был устроен тоннель, по которому отводится вода, а сам ров облицован белым камнем.

Церковь Рождества Христова

Церковь Рождества Христова была построена по указанию царевны Софьи Алексеевны, которая побывала в монастыре в 1685 году на освящении «великой новозданной каменной церкви». Ее строительство продолжалось с 1686 по 1692 год. Здание церкви примыкает к Трапезным палатам с восточной стороны. Постройка в стиле московского барокко на высоком подклете, первый ярус — двусветный четверик, два верхних — глухие восьмерики. Углы четверика, барабанов, окна декорированы тонкими колонками, традиционным украшением зданий московского барокко. Отделка приделов, расположенных в нижней части церкви продолжалась до конца XVIII века. Четыре придела — Обрезания, Поклонения волхвов, Бегства в Египет и Избиения младенцев, были освящены в 1782, 1783, 1784 и 1789 годах соответственно. У восточной стены придела Избиения младенцев монастырская братия устроила декорацию Вифлеемской пещеры.

Крепостная ограда

В 1690—1697 годах завершило формирование комплекса монастырских сооружений возведение каменной ограды вместо старой деревянной. Общая протяженность монастырских стен составляет около одного километра, высота — девять метров, толщина — до трех метров. Верхняя часть стен — боевой ход, снабженный двумя рядами бойниц: для дальнего боя и машикулями, позволяющими вести оборону основания крепости. На изломах стены поставлены семь башен, восьмая (Елизаветинская) размещена над западными воротами, над восточными (Святыми) воротами была построена надвратная Входоиерусалимская церковь. В продолжение традиции, вероятно, в XVIII веке крепостные башни получили палестинские названия: Гефсиманская, Сионская, башня Давидов дом, Иноплеменничья, башня Варуха, Ефремова, Дамасская.

Некрополь

Некрополь Новоиерусалимского монастыря расположен внутри собора (захоронения XVII века) и собственно на его территории — по обеим сторонам церкви Константина и Елены. В ходе исследований 1999—2003 годов выявлено 100 целых или сохранившихся крупных частей надгробных памятников, среди них лишь небольшое количество объемных архитектурных форм. Существенный урон некрополю был нанесен во время богоборческой кампании 1920-х — 1930-х годов и в результате взрыва собора в декабре 1941 года.

На начальном этапе строительства собора отчасти было скопировано расположение важнейших захоронений иерусалимского собора. В храме Гроба Господня в приделе Иоанна Предтечи (Адамовом) находились легендарные захоронения Адама и первого ветхозаветного священника Мелхиседека. Символично, что Никон завещал похоронить себя в приделе Иоанна Предтечи Воскресенского собора, там, где в Иерусалиме погребен Мелхиседек. Сохранилась белокаменная плита, на которой в стихотворной форме описан жизненный путь Никона. В первом ярусе колокольни в Иерусалиме расположены гробницы иерусалимских патриархов, в первом ярусе колокольни Воскресенского собора — настоятелей монастыря. Из-за разрушения в 1941 году другие могилы утрачены, однако известно, что внутри собора продолжали хоронить и во второй половине XVIII века. Самые ранние захоронения в соборе — могилы Петра Заборского и иподиакона Никиты Никитина (под лестницей на придел Голгофы), в южной части погребен автор жизнеописания Никона Иван Шушерин (придел Архангела Михаила).

В соборе и около него находятся погребения членов семей, владевших окрестными землями и лиц, делавших вклады в монастырь: Бестужевых-Рюминых, Самариных, Нащокиных, Олениных, Загряжских, Сухово-Кобылиных (в том числе могилы отца и матери драматурга А. Сухово-Кобылина). В подземной церкви в приделе иконы богоматери «Утоли Моя Печали» похоронены жена и сын А. Суворова.

Список архитектурных сооружений Новоиерусалимского монастыря

- Воскресенский собор (1658—1685)

- Колокольня (разрушена в 1941) — восстановлена в результате реставрации 2011—2016 года

- Храм Константина и Елены (подземный)

- Святые ворота с надвратным храмом (1694—1697)

- Трапезная с храмом Рождества Христова (конец XVII в.)

- Палаты царевны Татьяны Михайловны (конец XVII в.)

- Солодовые и кузнечные палаты (1690—1694)

- Настоятельские покои

- Братский корпус

- Караульные палаты

- Палаты «монастырских детенышей»

- Больничные палаты (конец XVII в.)

- Квасной погреб

- Гефсиманская башня

- Сионская башня

- Давидов дом

- Надвратная Елизаветинская башня

- Иноплеменничья башня

- Башня Варуха

- Ефремова башня

- Дамасская башня

- Скит Никона (1658)

Вячеслав Шварц. Патриарх Никон в Новоиерусалимском монастыре. 1867 г.

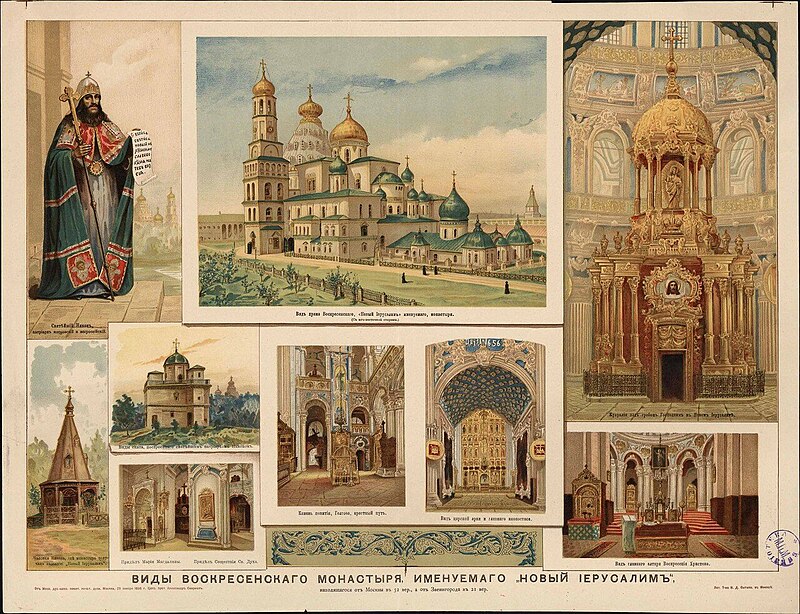

Новоиерусалимский монастырь, коллаж 1898 г.

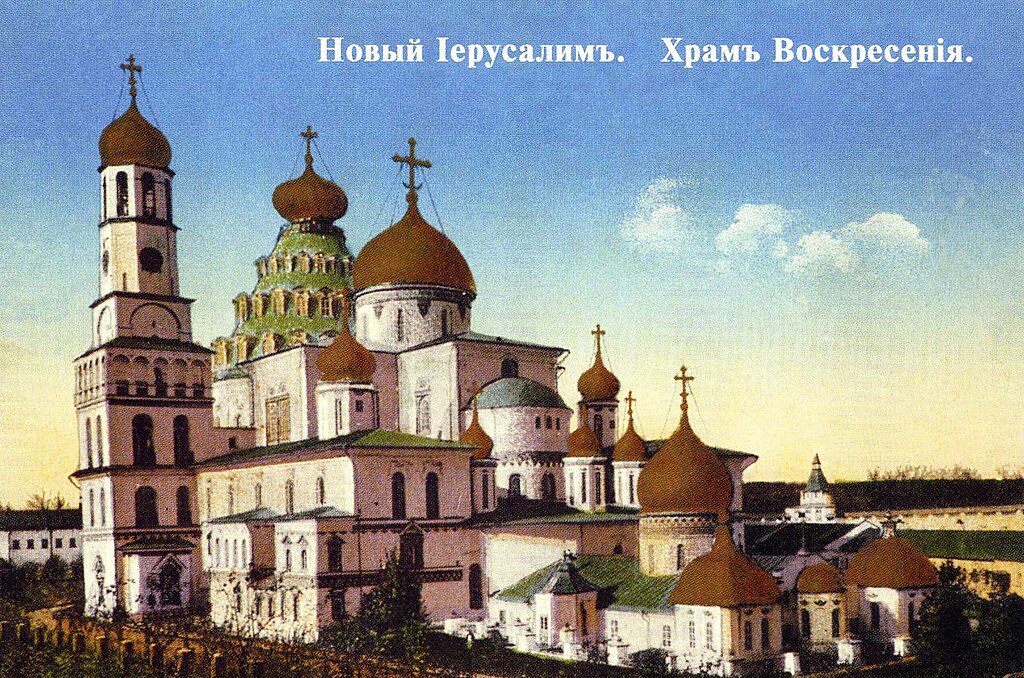

Новоиерусалимский монастырь. Воскресенский собор. Конец XIX в.

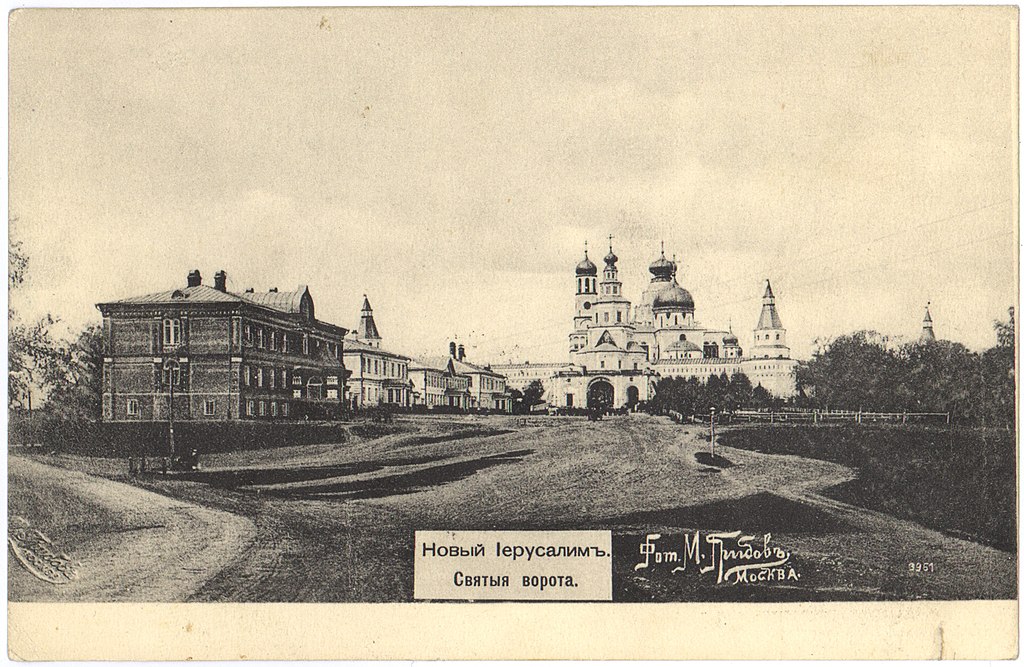

Новоиерусалимский монастырь. Святые ворота с надвратной церковью. Начало XX в.

Новоиерусалимский монастырь

Новоиерусалимский монастырь. Воскресенский собор

Новоиерусалимский монастырь. Воскресенский собор, Церковь Трех Святителей Великих, Церковь Константина и Елены

Новоиерусалимский монастырь. На первом плане подземная церковь Константина и Елены

Новоиерусалимский монастырь. Иерусалимская надвратная церковь, справа Гефсиманская башня

Новоиерусалимский монастырь. Скит Никона

Новоиерусалимский монастырь. Южное прясло крепостной стены и Сионская башня

Новоиерусалимский монастырь. Трапезные палаты и церковь Рождества Христова