В 2022 году исполнилось 35 лет с того момента, как на даче А.П. Чехова и его супруги О.Л. Книппер в Гурзуфе была открыта первая музейная экспозиция. Этому событию предшествовали «годы трудной борьбы», как вспоминает Геннадий Александрович Шалюгин, но «саклю у скал» удалось отстоять, и 18 июля 1987 года дача писателя, как филиал Дома-музея А.П. Чехова в Ялте, распахнула свои двери первым посетителям.

Сейчас это отдел «Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника», популярный экскурсионный объект в Гурзуфе со своей историей, традициями и праздниками. В отделе музея ведется просветительская и научная работа, а разнообразие форм и методов вовлечения в музейное пространство, позволяет музею быть интересным для широкого круга посетителей.

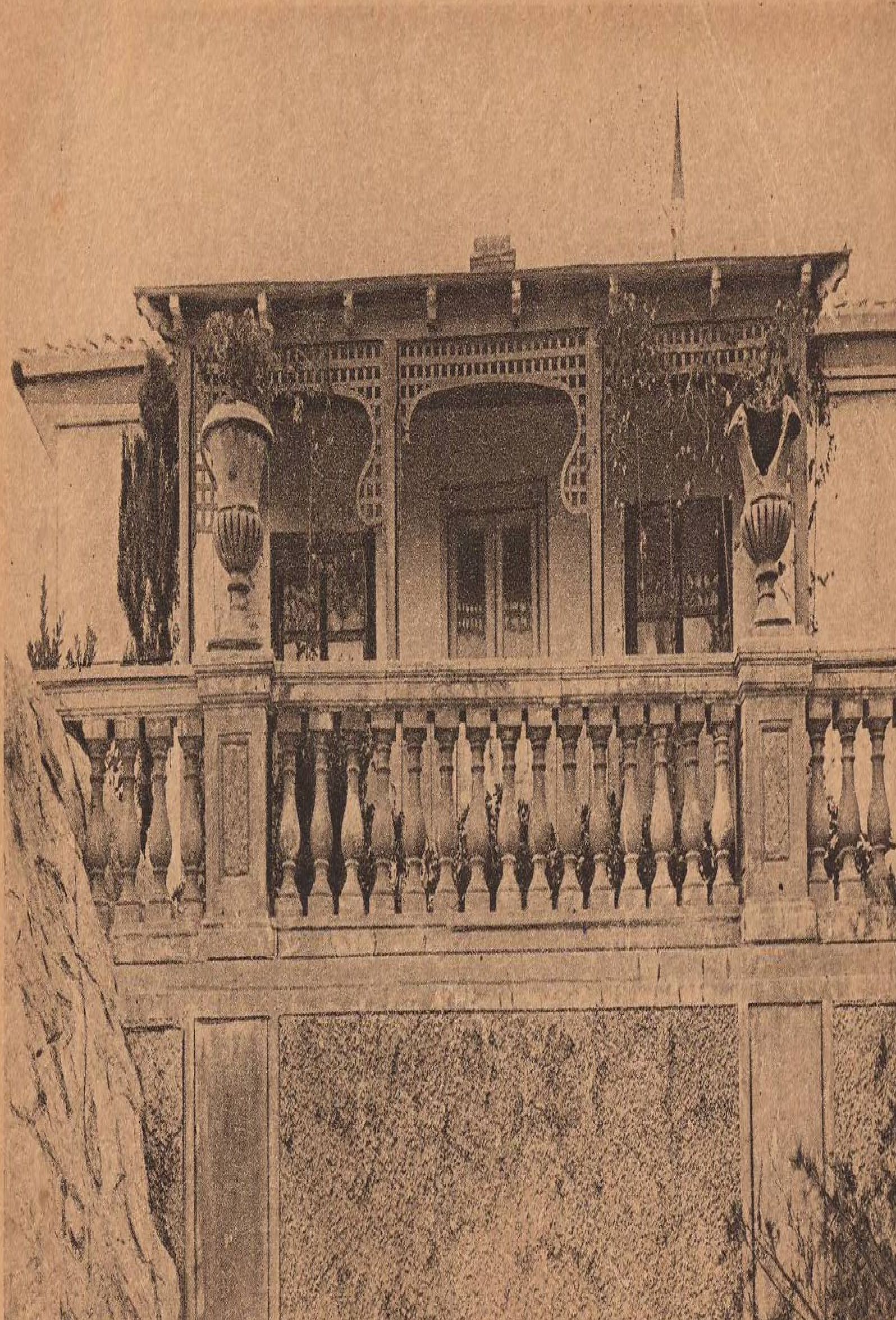

Однако, неизменно, взоры гостей музея притягивает и стоящее рядом строение — домик на мысу, который зачастую ошибочно принимается за дачу писателя А.П. Чехова. Этот домик является редким, сохранившимся примером рядовой застройки береговой линии Южного берега Крыма рубежа XIX—XX веков. Само строение не является выдающимся памятником архитектуры, но остается существенным звеном в формировании культурного ландшафта Южного берега, задавая масштаб, и создает художественное впечатление от исторической панорамы морского побережья, застроенного небольшими белыми домами-дачами, окруженными участками зелени. Недаром этот домик изображен на десятках картин и открыток. Изображение его настолько популярно и узнаваемо, что, в общем-то, давно является негласной визитной карточкой Гурзуфа.

Сейчас за этим зданием прочно закрепилось название «Дом Б.В. Томашевского». Он имеет охранный статус и зарегистрирован в Государственном реестре, как «Усадьба (дача)»:

Государственный реестр: ОКН: 911711011990005

Охранный статус: Регионального значения. Постановление Совета министров Республики Крым № 627 от 20.12.2016

Тип памятника: Усадьба (дача).

Сам дом вместе с участком сохранил исторические габариты и планировочное решение, хотя и претерпел некоторые изменения. Так во 2-й половине XX в. черепичная крыша была заменена на металлическую. Кроме того, была пристроена не аутентичная веранда на месте исторической, и произведены незначительные внутренние перепланировки. Ввиду всего этого, памятнику необходима реставрация и воссоздание исторического внешнего облика.

Время постройки одноэтажного дома на берегу моря у подножия Пушкинской скалы в Гурзуфе, предположительно, рубеж XIX—XX вв. Сергей Михайлович Чехов указывает годом постройки 1885 г. Дом построен в типичном, для гурзуфской прибрежной застройки, стиле; на земле, некогда принадлежавшей Ильясу мулле Усеину (как свид. документы из фондового собрания музея-заповедника) [Приложение 1. План, ДМЧ КП 3014]. В конце XIX века часть земли была перекуплена рыбаком-яличником Исмаилом, у которого этот участок в 1900 году приобрёл А.П. Чехов. Все эти данные документально подтверждены письмами С.М. Чехова и хранятся в фондах музея [Приложение 2. НВ 3973, л. 1—3].

Архитектор на данный момент неизвестен, но исходя из экстерьера ясно — дом возводился в духе татарского зодчества из местного камня, известняка и ракушечника, на известково-песчаном растворе. Простой геометрический корпус дома увенчан четырёхскатной черепичной крышей, трубы печей выполнены из кирпича, обмазанного известью и глиной, в традиционной для татарского дома форме.

Таким образом, первым владельцем дома можно считать Ильяса муллу Усеина, который, скорее всего, сам в доме не жил, а сдавал его учителям, преподававшим в татарской школе. Около 1910-х дом переходит во владение Ольге Михайловне Соловьевой — владелице курорта Суук-Су, которая состояла в дружеских отношениях с Антоном Павловичем Чеховым. Со сменой хозяина домик претерпел некоторые изменения: был облагорожен — с южной стороны появилась веранда в бахчисарайском стиле. Подзоры крыши и деревянная веранда были украшены резьбой «на проём», трубы приняли форму остроконечных пинаклей, что создало гармоничный ансамбль с минаретом мечети, высившейся над Гурзуфом. По воспоминаниям С.М. Чехова пинакли были увенчаны латунными колпаками [Приложение 3. Докум., ДМЧ КП 7074] — тут сказалось увлечение Ольги Михайловны восточной тематикой. На это указывает как С.М. Чехов, так и Б.В. Томашевский [Приложение 2]. Кстати, в мавритано-турецком стиле были решены и парадные залы дворца Суук-Су, что, в общем-то, наглядно указывает на единство архитектурного вкуса хозяев.

На стене восточной угловой комнаты был сформирован михраб — художественная ниша, указывающая направление на Мекку — сакральная часть не только в мечети, но и мусульманском жилом доме, сохраняющая значение вплоть до нашего времени.

Ольга Михайловна Соловьева сдавала дачу постояльцам внаем. Так, в апреле 1911 года одну из комнат в доме будет снимать известная русская поэтесса Серебряного века Марина Ивановна Цветаева (1892—1941). Сдав экзамены за 7 класс, в 8-ой педагогический она решает экзамены не сдавать — тогда гимназия мало заботила Цветаеву; поэтесса собирается в Крым. 1 апреля она сообщила Волошину, что уезжает надолго. Скорее всего, у них была договоренность о ее приезде к нему в Коктебель, но тот еще задерживался в Москве. Юная поэтесса собиралась в Гурзуф и перед отъездом писала Волошину (Цветаева собиралась купить граммофон).

Сохранилось упоминание в письме Цветаевой к Максимилиану Волошину в апреле 1911: «Наша дача над самым морем, к которому ведёт бесчисленное множество лестниц без перил и почти без ступеней» [8]. Действительно, тогда к дому можно было подняться лишь по неблагоустроенному косогору — каменная подпорная стена появилась позднее, на исходе 1910-х годов — а изначально дом стоял, значительно возвышаясь на естественном мысу. Ярким свидетельством проживания Цветаевой именно в этом доме являются фотографии неизвестного автора, хранящиеся в фондах музея, запечатлевшие интерьеры дома и дающие представление о мемориальном интерьере комнаты [Приложение 4. НВ 3969—3970]. На обороте фотографий карандашные пометы Георгия Соловьёва: «Комната, где жила Марина Цветаева в 1911 году у О.М. Соловьевой. За дверью большой граммофон и книжный шкаф. На стене Ростан и Наполеон». В Гурзуфе М.И. Цветаева написала несколько стихотворений, точно датированные гурзуфским периодом: «Душа и имя», «Детский юг», «Весна в вагоне» (авторская дата «Гурзуф, 1 мая 1911»).

Однако, следы гурзуфской семантики прочно войдут в поэтическое наследие Цветаевой, и в последующие годы ярким примером этого являются стихотворения «Встреча с Пушкиным», датируемое 1913 годом; «Психея» — тоже 1913 г.; и др.

В этот период Марина Ивановна активно ведет переписку с М.А. Волошиным. Известны два письма из Гурзуфа, в которых поэтесса довольно подробно излагает о своей жизни в Гурзуфе: «Остается ощущение полного одиночества, к<оторо>му нет лечения. <...> Я мучаюсь и не нахожу себе места: со скалы в море, с берега в комнату, из комнаты в магазин, из магазина в парк, из парка снова на Генуэзскую крепость — так каждый день. <...> Цветет абрикосовое дерево, море синее, со мной книги...» [8].

Обратим внимание, Цветаева пишет об абрикосовом дереве. Не то ли это дерево у северной границы участка, которое еще совсем молодое запечатлено на картинах К.А. Коровина? И вот его след, в фондах музея — у С.М. Чехова. Он пишет: «Старое абрикосовое дерево было уничтожено штормом, однако, из черенка посадка была вновь восстановлена в этом году и высажена южнее дома» [Приложение 5. Арх. 31/1—73, л. 26]. Таким образом, дерево, ныне растущее у южного угла домика Б.В. Томашевского, как раз напротив окна той комнаты, где жила М.И. Цветаева, может по праву считаться мемориальным деревом.

«Курю больше, чем когда-либо, лежу на солнышке, загораю не по дням, а по часам, без конца читаю, — милые книги! Кончила «Joseph Balsamo», — какая волшебная книга! <...> Думаю остаться здесь до 5 мая. Все, что я написала, для меня очень серьезно. Только не будьте мудрецом, отвечая, — если ответите! Мудрость ведь тоже из книг, а мне нужно человеческого, не книжного ответа...» [8]. Как видим, одиночество нахлынуло на Марину Ивановну, и она целиком ушла в книги. «Я забываюсь только одна, только в книге, над книгой!.. Книги мне дали больше, чем люди...». Шестого мая 1911 года Цветаева покидает Гурзуф и отправляется в Коктебель.

После 1920 года дом использовался в основном, как жилой.

В годы немецкой оккупации домик также не будет пустовать. Здесь расположиться «Teehaus». У дома, на террасах с великолепными видами будут отдыхать немецкие солдаты. Подтверждением тому служат многочисленные фотографии с легко узнаваемым пейзажем, которые можно найти в интернете.

После Великой Отечественной войны, в 1947 году у Гурзуфского поселкового совета домик взяла в аренду на 20 лет семья Томашевских — Борис Викторович Томашевский (1890—1957) и его супруга Ирина Николаевна Медведева-Томашевская (1903—1973). Дом состоял из трех комнат и кухни; попасть к нему можно было двумя путями — по нынешней улице Чехова и по переулку Чехова. На соседнем участке ежегодно, лето и осень, проводила О.Л. Книппер-Чехова.

Имена Б.В. Томашевского и И.Н. Медведевой-Томашевской для Гурзуфа — символы памяти о пребывании в Гурзуфе в 1820 году Александра Сергеевича Пушкина. Борис Викторович Томашевский — выдающийся пушкинист, открывший миру Крым А.С. Пушкина. Его же стараниями в предвоенные годы впервые был открыт музей А.С. Пушкина в Гурзуфе. Ирина Николаевна Медведева-Томашевская, без преувеличения, отдала Крыму свою душу и сердце. В 1956 году в Ленинграде вышла её поэма «Таврида», без которой не может обойтись ни один филолог, историк-краевед, пишущий о Крыме. А о времени жизни в домике на мысу И.Н. Медведева-Томашевская написала трогательный очерк «Синяя калитка».

В 1951 году поселковый совет расторг арендный договор с Томашевскими. Но те не захотели расставаться с Гурзуфом и купили дом с участком на нынешней Крымской улице (в то время Виноградной), 37. Здесь семья Томашевских проводила каждое лето и осень. Часто бывал в Гурзуфе и их сын Николай Борисович. Гурзуфский дом Томашевских посещали Николай Заболоцкий, Вениамин Каверин, Евгений Рейн, Виктор Шкловский, Дмитрий Лихачев, музыканты Святослав Рихтер, Генрих Нейгауз, Виталий Буяновский, художники Натан Альтман и Дмитрий Бисти, актеры Олег Ефремов, Михаил Козаков, Игорь Кваша и многие другие. У Ирины Николаевны в разные годы гостили Нобелевские лауреаты по литературе Иосиф Бродский и Александр Солженицын. Борис Викторович и Ирина Николаевна похоронены на Гурзуфском кладбище.

В 50-е, после строительства Гурзуфской школы и ее открытия, очень остро встанет вопрос обеспечения жильем приехавших работать в новую школу молодых специалистов — учителей, и «домик Томашевских» на берегу в 1950—1990-х становится простой советской коммунальной квартирой. И соответственно получает и свое новое название «Учительский домик». Правда, комнат уже станет четыре, появится пристройка — кухня. В каждой из 4-х комнат жили один человек или целая семья учителя. В 1995 году на доме была установлена мемориальная доска, однако, очень скоро она была разбита вандалами, а новая была установлена в начале 2000-х годов.

Поскольку история «Дома Б.В. Томашевского» является необычайно многогранной и сложной, считаем целесообразным разбить пространство дома на несколько зон по числу помещений: 4 комнаты, коридор, веранда.

Две комнаты Б.В. Томашевского:

1 комната — мемориальный кабинет Б.В. Томашевского. Он должен максимально соответствовать тому, каким мог сохраниться в воспоминаниях семьи пушкиниста, на основании отрывочных сведений, оставленных С.М. Чеховым; при этом кабинет должен быть обращён на запад.

2 комната — «Письменный стол Европы», именно так однажды назвал гурзуфский дом семьи Томашевских Нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Ведь в их гостеприимном доме подолгу гостили сам Бродский, а также Солженицын, Ахматова и Каверин, Бажан и Тычина, Рихтер и Лихачев, и многие другие. Предметный ряд: подлинные вещи, принадлежавшие семье Б.В. Томашевского, типологическая мебель 1920—1950-х гг.

3 угловая западная комната с двумя окнами — комната, в которой месяц жила М.И. Цветаева. На основании фотографических данных [НВ 3969], а также на основании сведений, оставленных самой поэтессой в письмах к М.А. Волошину и А.К. Герцык, представляется возможным воссоздать интерьер, в котором она жила.

Предметный ряд: типологическая мебель 1910-х годов, картины, кровать железная, атрибуты писательства, книги (из числа, упоминаемых Цветаевой), граммофон, книжный шкаф, буфет, комод.

4 угловая восточная комната — здесь должна найти отражение история дома дореволюционного периода в восточном вкусе О.М. Соловьёвой, хозяйки дома. На основании сведений С.М. Чехова и Б.В. Томашевского, следует восстановить на стене михраб, по периметру — турецкий тапчан / диван, драпировки.

Предметный ряд: восточная мебель, подлинные атрибуты турецкого и татарского быта из фондов «Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника».

5. Турецкая веранда (необходима её реконструкция). Оформление согласно упоминаниям С.М. Чехова и Б.В. Томашевского. Убранство — турецкое. Предназначение: для проведения мероприятий, литературных и культурных встреч.

6. Коридор — на стенах картины и репродукции с видом «Дома Томашевского» в разное время.

Расширение музейного пространства создаст условия для максимально полного раскрытия культурного наследия нашего края, что, однозначно, будет способствовать привлекательности Гурзуфа как туристического объекта.

Список использованных источников

1. Макарухина, Н.М. Гурзуф — первая жемчужина Южного берега Крыма: Т. 1 / Н.М. Макарухина. — Симферополь: Бизнес-Информ, 2012. — 256 с.

2. О.Л. Книппер — М.П. Чехова. Переписка. Том 1: 1899—1927 / Подготовка текста, сост., комм. З.П. Удальцовой. — М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 696 с.

3. О.Л. Книппер — М.П. Чехова. Переписка. Том 2: 1928—1956 / Подготовка текста, сост., комм. З.П. Удальцовой. — М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 696 с.

4. Саакянц, А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. Юность поэта. — Режим доступа: http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/biografiya/saakyanc-cvetaeva/yunost-poeta-1910—1911.htm

5. Соловьев, Г.Н. Скрещение судеб. — СПб.: Алтейя, 2010. — 232 с.

6. Томашевская, И.Н. Таврида: Екатерина II. Пушкин. Лихачев и др. — земной Элизий. — Москва: АСТ. — 593 с.

7. Фаликов, И.З. Марина Цветаева. Твоя неласковая ласточка. — 1607 изд. — М.: Издательство АО «Молодая гвардия», 2017. — 896 с.

8. Цветаева Марина Ивановна. Письма к М.А. Волошину. Режим доступа http://az.lib.ru/c/cwetaewa_m_i/text_1923_pisma_k_voloshinu.shtml

Приложения

Приложение 1 (ДМЧ КП 3014)

Приложение 2 (НВ 3973)

Приложение 3 (ДМЧ КП 7074)

Приложение 4 (НВ 3969—3970)

Приложение 5 (Арх. 31/1—73 л. 26)

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |