Основоположник современной китайской литературы Лу Синь, переводя произведения иностранных писателей на китайский язык, надеялся, что «литература и искусство могут переформировать характер человека и преобразовать общество»1. Питая такую надежду и находясь под сильным впечатлением от Октябрьской революции в России, передовая китайская литература видела в русской литературе своего «учителя и друга»2. На протяжении целого века русская литература оказывала и продолжает оказывать влияние на многих китайских писателей.

Чехов — один из самых известных русских авторов, которым китайские писатели следуют в своем творчестве. Китайских читателей привлекает в Чехове сдержанный и уравновешенный характер, который близок китайскому складу ума. Художественный стиль Чехова тоже отличается сдержанностью, которая, по словам известного китайского историка, поэта, драматурга и прозаика Го Мо-жо*, «очень подходит вкусу восточного народа»3: «В литературе восточный народ любит что-то лирическое, любит что-то глубокое и богатое содержанием, но не страдающее тяжеловесностью; любит вкус, который похож <...> на вкус зеленого чая, к легкой сладости которого примешивается некоторая терпкость <...> Все должно иметь внутреннюю, скрытую красоту, а не внешнюю пышность. Восточный народ любит скромные тона, любит меланхолию, а не гоняется за величественностью, которая пугает своей гнетущей силой»4. Чехов изображает обыкновенную жизнь обыкновенных людей, их счастье и невзгоды, радости и горе, которые близки и китайскому народу. А чеховские интеллигенты своими разочарованиями и мечтами напоминают китайской интеллигенции ее собственную судьбу. Один критик даже отметил, что между Чеховым и обожающими его китайскими интеллигентами существует какое-то сродство5.

Историю изучения Чехова в Китае можно разделить на три периода. Первый период охватывает почти целиком первую половину XX века. В этот период вследствие нераспространенности русского языка в Китае Чехов был представлен китайской публике через переводы его произведений с русского языка на другие, более распространенные в Китае иностранные языки, главным образом, английский и японский, или же через китайские переводы с этих же языков. А рецензии на произведения Чехова, хотя и не лишенные ценных наблюдений, были более журналистского и популярного, чем академического характера. Второй период начинается с основания Китайской Народной Республики в 1949 году и кончается в 1976 году. На первом этапе этого периода тесное политическое и культурное сотрудничество между Китаем и Советским Союзом способствовало изучению Чехова в Китае. Но частые перемены в политической жизни страны, а также господство догматизма и прагматизма в идеологии заметно мешали этому. Чехов был оценен в основном благодаря влиянию на пореволюционное китайское общество. Впоследствии, т. е. во время так называемой «великой пролетарской культурной революции» в Китае (1966—1976), изучение иностранной литературы вообще было прервано, чтобы охранить китайский пролетариат от «заражения» чуждой идеологией. Третий период начинается с 1977 г. и продолжается поныне. Это период интенсивного развития чеховедения в Китае. Он отличается более академическим характером критики, большим вниманием к художественному мастерству писателя и значительным развитием сравнительных исследований на тему: «Чехов и китайские писатели». В этот период новые, западные литературные теории и литературно-критические методы проникают в Китай. Однако даже после «культурной революции» в Китае подход к художественной литературе все еще остается главным образом социально-критическим и в ряде случаев не лишенным упрощенности.

Настоящая работа знакомит читателей с более значительными статьями о Чехове и китайских писателях, напечатанными в Китае в 1978—1997 гг. Полагаем, что они до известной степени отражают нынешнее состояние сравнительного исследования творчества Чехова в Китае. Но поскольку почти все эти работы были написаны не чеховедами, а специалистами по китайской литературе, автор данной статьи, сама исследовательница Чехова, позволяет себе делать замечания и предлагать анализы, основанные в большой мере на произведениях Чехова. С этой точки зрения, как нам кажется, влияние Чехова на китайских писателей может быть изучено полнее и глубже.

1

Среди старшего поколения современных китайских писателей Лу Синь (1881—1936), чьим «самым любимым писателем»6 был Чехов и которого сопоставляли с Чеховым еще до 1949 года, все еще остается главным объектом сравнения с Чеховым. Но если раньше авторы довольствовались лишь самыми общими, биографическими сближениями7, то нынешние исследования расширились и углубились. Ученые вникают в конкретные исторические обстоятельства, сформировавшие мировоззрение этих писателей, затрагивают многие темы их творчества и сопоставляют отдельные произведения. Но как далее будет ясно, вопросы рассматриваются все же в основном с социальной, политической и идейной точки зрения. Например, поэтика Чехова и Лу Синя остается в целом вне внимания критиков.

В статье Ван Чжао-няня, исследователя творчества Лу Синя, «Эпоха, народ, искания: сравнительный анализ эпохи, жизни и творческого пути Лу Синя и Чехова» на основе конкретных материалов показано сходство и, в особенности, различие между Лу Синем и Чеховым. Отмечая, что ««очень сходные» мрачные эпохи» в России и в Китае «формировали этих двух «очень сходных» писателей»8, Ван также замечал, что вследствие специфических обстоятельств в их странах они оказались очень разными: идеология Чехова «не претерпела качественных скачков»9, а Лу Синь «вырос из революционного демократа в борца за коммунизм»10. Это существенное различие, как полагал Ван, и определяет различия писателей в творческом отношении. Например, хотя оба писателя изображали отсталость, невежество и пассивность крестьян, «Чехов только показал более печальную судьбу крестьянства после отмены крепостного права и не указал пути к улучшению крестьянской судьбы»11; Лу Синь же, утверждая, что «отсталая идеология и пассивность крестьян <...> мешают им пробудиться», размышлял и о том, «какая идеология и какое душевное состояние должны быть у крестьян»12 в случае новой революции; и тем самым сочетал тему крестьянства с темой революции.

Три области в творчестве Лу Синя и Чехова были рассмотрены исследователем Чжоу Си-чаном в статье «Мое скромное мнение о рассказах Лу Синя и Чехова». Чжоу прежде всего отмечал общее у писателей в описании тяжелой доли трудящихся. Сравнивая «Моление о счастье» Лу Синя и «Тоску» Чехова, он говорил, что герои обоих рассказов — одинокие бездомные труженики, каждый из которых, потеряв единственного сына, не нашел сочувствия у окружающих. Оба писателя использовали повторение деталей как выразительное художественное средство. Иона снова и снова обращается к своим седокам: «А у меня, тово... сын на этой неделе помер...», тетушка Сян-линь тоже повторяет своим односельчанам: «Я, правда, глупая...» Сопоставляя одноименные рассказы Чехова и Лу Синя «Переполох»13, Чжоу отмечал, что в обоих рассказах «зачинщики «переполоха» не трудящиеся, а эксплуататорские паразитические классы»14. На основе этого Чжоу Си-чан делал неожиданный вывод, что Чехов и Лу Синь одинаково судят о социальном расслоении общества. Но это уподобление явно поверхностно, потому что кроме названия, ничего общего между этими рассказами нет.

Чжоу Си-чан анализировал также изображение интеллигентов у Чехова и Лу Синя. Оба, считал он, «карикатурными штрихами» «беспощадно бичевали и едко высмеивали реакционных интеллигентов» — Беликова, Сы Мина («Мыло») и Гао Эр-чу («Почтенный учитель Гао»). У обоих героев была общая «боязнь всего нового» во имя защиты старого порядка. А своих идеальных героев, по его мнению, оба воплотили в образах сумасшедших — Ивана Дмитрича («Палата № 6») и одного из «братьев X» («Дневник сумасшедшего»)15. Однако истолкование этих персонажей как «идеальных героев» — недостаточно убедительно.

Касаясь близости Чехова и Лу Синя как художников, Чжоу упоминал краткость, компактность, простоту языка и умение «показать богатое содержание в бесцветной обыденной жизни и вскрыть важную социальную проблему в житейских мелочах»16. Подводя итоги, Чжоу подчеркнул, что между Чеховым и Лу Синем все же различий больше, чем сходства, и что различия заключаются в мотивах творчества, идейной глубине и выборе сюжета. Цель исследования сходства и несходства двух великих писателей состоит в том, писал он, чтобы показать, как «последователи на своей собственной почве обновили и развили то, что перешло к ним от предшественников»17. Чжоу считал, что Лу Синь был «превосходным образцом» такого наследования традиций18.

В статье о «Смерти чиновника» и «Разводе» рецензент Линь Син-Чжай утверждал, что в этих рассказах «почти совершенно одинаковая тема — устрашение как характерная особенность феодального самодержавного общества и рабская психология членов этого общества»19. По мнению Линя, крик генерала «Пошел вон!!» и крик Его превосходительства Ци: «Эй! сюда-а!»**, — «угрожающие сигналы могущественной угнетающей машины феодального самодержавного общества. В феодальном обществе бюрократические учреждения <...> составляют огромную сеть власти, где <...> выражение лица, поза, поведение, речь и даже жест» большого чиновника «могут стать невидимой силой устрашения и осуществлять контроль над поведением масс»20. Соответственно у подчиненных складывается и особая, «рабская психология, выражающаяся в самоунижении, покорности и слепом повиновении»21.

Сближая «Ионыча» и «В кабачке», а также «Скучную историю» и «Одинокого», критик Ма Чжэн отмечал, что в судьбе Ионыча отражается «замкнутость общественной среды России и <...> непрерывное расслоение мещанства под натиском сил капитализма»22; а перерождение Люй Вэй-фу из человека с идеалами и с характером в человека смирного, безответного и равнодушного, — это «процесс его укрощения феодальной, авторитарной культурой и этикой», которые «душат личность человека и притупляют его характер»23. В душевном кризисе и безвыходности Николая Степановича («Скучная история») Ма Чжэн усмотрел застой, удушливость и нелепость жизни, а в гибели Вэй Лянь-шу, бунтовщика, неуклонно противостоящего авторитарному строю, — губительную силу иерархического и патриархального общества и порожденного им консервативного сознания. Следовательно, по мнению Ма, Чехов и Лу Синь одним и тем же путем раскрытия трагической судьбы «более чутких и активно реагирующих на общественные перемены интеллигентов <...> исследовали социальные проблемы, природу национальной психологии и специфику национальной культуры»24 своей страны. Несмотря на верность отдельных наблюдений и выводов, этот анализ, с нашей точки зрения, не раскрывает подлинной связи между творчеством Лу Синя и Чехова.

В статье «Наш скромный анализ мастерства иронии в рассказах Лу Синя и Чехова» Чжу Шоу-тун и Яо Гун-тао писали, что «по логике мысли и по методу мышления у них есть одинаковая основа для иронического выражения»25. А основа эта, по их словам, — состоит в том, что оба писателя «остро критиковали пошлость как слабость своих сограждан» и понимали, что «эта слабость такая всеобщая», что ее необходимо судить средствами иронии, «чтобы люди могли распознать безобразие пошлости в так называемом «понятном и естественном явлении»26. Таким образом, Чжу Шоу-тун и Яо Гун-тао довольно убедительно выявили мотивы, побудившие Чехова и Лу Синя использовать прием иронии. Но их анализ мастерства иронии в творчестве двух писателей, к сожалению, не развернут, и приведенные примеры часто неубедительны. Они отражают недостатки китайского литературоведения в изучении творчества Чехова и Лу Синя.

А между тем юмор, ирония и сатира действительно сближают Лу Синя и Чехова. Лу Синь высоко ценил смех Чехова. В предисловии к своему сборнику переводов чеховских юмористических рассказов он писал: «Эти рассказы <...> не просто только вызывают смех. Конечно, при чтении их невольно засмеешься, но после смеха все же что-то остается»27. Сам Лу Синь умело использовал иронию и сатиру. Он особенно близок к Чехову объективностью и сдержанностью скрытой иронии. Приведем примеры иронии Лу Синя при изображении повествователей в рассказах «Моление о счастье» и «Скорбь по ушедшей». И рассказчик в «Молении о счастье», и Цзюань-шэн в «Скорби по ушедшей» представляют собой порядочных интеллигентов демократического склада с критическими взглядами на общественные проблемы и обычно воспринимаются как «положительные образы», над которыми иронизировать не принято. Но в глазах Лу Синя они не положительные герои, а просто слабые интеллигенты. Только здесь Лу Синь применил иронию более мягкую и тонкую — он предоставил читателю самому судить о персонажах по их поступкам и словам. Так, авторская усмешка над рассказчиком в «Молении о счастье» — интеллигентом, в общем, гуманным, но в сущности трусливым, безответственным и равнодушным, слышится в его уклончивом ответе на вопросы тетушки Сян-линь о Духе и Аде. А раскаяние Цзюань-шэна, каким бы оно ни было самокритичным и скорбным, не лишено самолюбования. Подобного типа ирония видна и у Чехова, скажем, при изображении Шамохина («Ариадна») и художника («Дом с мезонином»). Разница только в том, что у Чехова эта ирония еще более тонкая. И это естественно, поскольку в общем Лу Синь всегда резче в своих средствах изображения. Вопрос об иронии Чехова и Лу Синя требует дальнейшего изучения. Исходить надо из общих свойств их художественного стиля: лаконизм, сжатость, сдержанность, умение подбирать меткие и выразительные подробности для изображения характера и внешнего облика героев, а также детали, имеющие символическое значение, способность соединять комическое с трагическим и т. д. Но в чем можно усмотреть действительно влияние Чехова, а что относится к области случайных совпадений, — это нуждается в углубленном исследовании.

В статье «О сопоставлении творчества Чехова и Лу Синя» Ван Дань утверждал, что их общность состоит в «тяготении и упорном стремлении к правде; человеколюбии и искренности; реалистическом и практическом подходе к делу <...> ненависти к фальши, лицемерию и злодейству; смелости порвать с традицией и обновить литературу и искусство своей страны»28. В творчестве Лу Синя Ван видел три признака влияния Чехова: «слияние четкой идейной позиции с в высшей степени объективным описанием реальной жизни»; «превращение самых обыкновенных житейских мелочей в сюжеты рассказов, выявление противоречий и конфликтов общества и вскрытие их социального значения в этих самых обыкновенных мелочах», «сочетание сочувствия, воспевания и критики в своем отношении к «маленькому человеку»»29.

Свои взгляды на «маленького человека» Ван Дань развертывал далее в другой статье — «О «маленьком человеке» Чехова и Лу Синя». Он отмечал, что в связи с тем, что оба писателя интересовались не классовой принадлежностью «маленького человека», а стремились к изучению человека вообще, к раскрытию природы человека, к анализу психологии и общественного поведения «подавляющего большинства членов общества», они ввели в круг «маленьких людей» не только тех, кто принадлежал к низкому социальному слою, но и «разнообразных «маленьких людей» <...> с их недостатками и слабостями»30, например, подхалимствующих мелких чиновников, «хамелеона», «хористку», «человека в футляре», молодого врача, учителя словесности в рассказах Чехова и Кун И-цзи («Кун И-цзи»), А-кью («Подлинная история А-кью»), Люй Вэй-фу, Ай-гу и даже Сы Мина, почтенного учителя Гао, старушонку Вэй («Моление о счастье»), Чжан Пэй-цзюня («Братья») у Лу Синя31. Однако Ван Дань не дал четкого определения понятию «маленький человек» у Чехова и Лу Синя, и читателю остается неясно, по каким именно признакам можно распознать этих персонажей. Кроме того, каковы пределы расширения круга «маленьких людей», или же в их круг входит любой человек?

В современной китайской литературе произведения беллетриста Ша Тина (1904—1992) замечательны национальным колоритом, особенно колоритом его родной провинции Сычуань. Изображенные Ша Тином общественный облик, а также поведение, психология и язык персонажей отражают колорит маленьких сычуаньских сел и резко отличаются от того, что изображается в произведениях Чехова. Тем не менее, при чтении многих рассказов Ша Тина читатель испытывает эстетическое наслаждение, подобное тому, которое доставляют чеховские творения.

В самом деле, все характерные черты художественного стиля Ша Тина, упомянутые в китайской критике в течение более полувека, — новаторство, простота, сжатость, содержательность, сдержанность, поэтичность32 — присущие Чехову художественные особенности. Исследователь Ша Тина Ли Чин-синь замечал и сходство в структуре их рассказов. В своей монографии о Ша Тине он писал, что «завязки и развязки его <Ша Тина> рассказов <...> похожи в разной степени на таковые у таких корифеев рассказа, как Чехов, Лу Синь и даже О'Генри» и что «завязки шатиновских рассказов, вклинивающиеся в рассказы в середине сюжета, — типично чеховские»33. Ссылаясь на мнение М.Е. Елизаровой об окончаниях чеховских повестей, Ли считал, что «от развязок некоторых его <Ша Тина> рассказов тоже «остается впечатление незавершенности»»34.

Исследователь Жуань Хан в своей статье о Ша Тине и Чехове указывал на три общие для них характерные черты. Первая, — «скрытая тенденциозность»35. По мнению Жуань Хана, оба писателя скрывали свою тенденциозность и благодаря этой сдержанности «давали читателю возможность развивать способность творческого сопереживания»36. Вторая черта, — «ослабление сюжета»37, когда в произведениях «нет напряженности тайны, нет случайного совпадения, нет перипетий, нет драматических конфликтов, нет главной линии сюжета, а есть только разрозненные повествования и описание разбросанных мыслей и мелких деталей»38. Третья общая черта, согласно Жуань Хану, — «крайняя лаконичность <...> которая особенно проявляется в композиционных решениях и описании природы»39. Жуань Хан отмечал, что завязки Ша Тина, как у Чехова, «кратки, стремительны <...> и поэтому захватывают читателя с самого начала»; а развязки — «чисты», иногда даже «как будто их нет <...> и эти открытые развязки предоставляют читателю широкий простор для размышления»40. Здесь мы хотели бы прибавить, что у Ша Тина, как у Чехова, есть и неожиданные развязки, которые заставляют читателя впасть в задумчивость и выявляют идейную сущность произведения, например, такие, как финал рассказа «В чайной Цисянцзюй». О лаконизме в описании природы у Ша Тина Жуань Хан писал, что он «очень экономен, почти скуп, в штрихах. А эта лаконично нарисованная природа, переплетаясь с критическим изображением среды, в которой действуют персонажи, позволяет нам со всей остротой ощутить чеховскую меланхолию в некоторых рассказах Ша Тина»41.

Можно заметить нечто общее и в эстетических взглядах писателей. Ша Тин говорил: «Я всегда считаю, что писатель, изображая внутренний мир своих <...> персонажей, должен исходить из их собственной жизни, характера и положения. А суждение пусть вынесет сам читатель. <...> я <...> склонен писать сдержанно и никогда не позволю себе, не обдумав, выразить свое чувство и высказать свое мнение»42.

Сходство Ша Тина с Чеховым в художественном стиле, структуре, в творческом принципе, вероятно, определяется тем, что он рано увлекся Чеховым. Его знакомство с русским писателем относится еще к 1929 году. По воспоминаниям театрального деятеля Сяо Цун-су Ша Тин тогда «запирался у себя и читал Чехова, и, зачитываясь, то стучал по столу, то разражался хохотом»43. Сам Ша Тин признавался, что он любит русскую литературу и не помнит, «сколько раз перечитывал «Ваньку» и «Тоску» Чехова»44. А по словам друга Ша Тина Хуан Го-фу, Ша Тин считал, что даже сто раз читать Чехова не излишне45. В 1930 г., побывав на премьере «Дяди Вани» в Шанхае, Ша Тин почувствовал, будто он был введен в безлюдную пустыню. Тот факт, что Чехов показал, как окружающая жизнь душила прекрасное в человеке, послужил Ша Тину толчком к собственному творчеству. И Ша Тин решил, что он должен, как Чехов, взяться за перо и писать во имя жизни46. Одно время Ша Тин собирался составить книгу записей впечатлений и размышлений при чтении. Он намерен был назвать ее «Записками из палаты № 6» (в те годы, когда он был больным и преследуемым гоминьдановской реакцией, его положение напоминало описываемое в «Палате № 6» Чехова)47.

Из сказанного видно, что формируя свой собственный стиль, который оставался национальным и самобытным, Ша Тин испытывал несомненное сильное влияние Чехова.

Мы хотели бы назвать несколько рассказов Ша Тина, которые, на наш взгляд, можно было бы принять за чеховские, если бы в них не было китайского национального содержания. Рассказы «Штрихи к портрету», «Заместитель начальника уезда», «Развлечение заведующего комитетом круговой поруки» примечательны живым описанием человеческих характеров. В рассказе «Штрихи к портрету» мастерски подобраны меткие предметные детали, самые характерные слова и действия героя. Писателю удалось на четырех страницах с сарказмом, но без прямого авторского суждения, исчерпывающе раскрыть хитрость, наглость, нахальство и скупость слепого ростовщика. А рассказ «Первый сеанс кинофильма в селе Хэхэ», перемежая изображение характера главного героя с показом калейдоскопа массовых сцен, создает миниатюрную жанровую картину жизни отсталого маленького села дореволюционного Китая — картину, полную убийственного юмора и остроумия в чеховском духе.

Нам хотелось бы также остановиться немного на рассказе «В одну осеннюю ночь», чтобы проиллюстрировать поэтичность творений Ша Тина — важный признак его родства с Чеховым. Ша Тин описывает, как в одну холодную дождливую и ветреную осеннюю ночь староста сельского правления с неблаговидной целью удовлетворить свое желание тайком освободил и ввел в правление бродячую проститутку, закованную в колодки и выставленную на площадь напоказ. Но проснулся урядник и дальнейший план старосты не удался, ему стало досадно. Однако простодушие и доброта урядника, который похвалил его за освобождение проститутки, разбудили в нем чувство стыда. А несчастье девушки, занимающейся проституцией, чтобы кормить детей брата, забранного в солдаты, заставило его задуматься о тяжелом положении своей семьи. Рассказ кончается тем, что двое мужчин стали играть до рассвета в карты, чтобы стеречь спящую около огня девушку. Повествование крайне лаконично и спокойно. В рассказе нет ничего напрашивающегося на сострадание, и слов, выражающих сочувствие, не промолвили ни староста, ни урядник. Тем не менее рассказ до того трогателен, что читателю хочется его перечитать заново, чтобы снова и снова испытать смешанное чувство печали, горечи, жалости, теплоты и утешения. Подобное эстетическое наслаждение мы испытываем при чтении чеховских рассказов, особенно таких, как «Скрипка Ротшильда», «Архиерей» и т. д. По теме, сюжету и образам эти рассказы Чехова и рассказ Ша Тина очень разные, но весьма схожи затрагивающей душу поэтичностью и лиризмом. Сам Ша Тин очень любил «В одну осеннюю ночь». «Этот мрачный рассказ вызывает не отчаяние, а веру в жизнь»48, — писал он. Этим, с нашей точки зрения, и объясняется близость рассказа Ша Тина и Чехова. Их поэтичность исполнена глубокой человечности.

Чеховские мотивы есть и в произведениях беллетриста, педагога и детского писателя Е Шао-цзюня49 (1894—1988). В статье, посвященной восьмидесятилетию со дня смерти Чехова, критик Чэнь Юань-кай полагал, что Е Шао-цзюнь, подобно Чехову, «успешнее всего описывает жизнь интеллигентов-мещан»; что он умеет видеть насквозь «уродливое, несправедливое, удушливое общество, пошлую, серую жизнь мещанства и его безразличный, эгоистичный, низменный характер и психологию»50. Как пример Чэнь привел рассказ «Господин Пань в беде».

С мнением Чэня, кажется, можно согласиться только отчасти, потому что хотя у этих двух писателей общие объекты описания, манера изображения у них не одинакова. В рассказах Е Шао-цзюня больше внимания уделено сюжету, чем в рассказах Чехова, и не хватает присущей Чехову сдержанности. Причина этого, может быть, заключается в том, что самыми любимыми писателями Е Шао-цзюня были не Чехов, а Вашингтон Ирвинг и Бальзак51, которые, видимо, стали его главными учителями.

Но это не исключает того, что Е Шао-цзюнь все же испытывал воздействие Чехова. Он писал: «Я склонен иронизировать над неудовлетворительным и нетерпимым явлением. Высмеивая одно, я, разумеется, возлагаю надежду на другое. Следовательно, ожидание мое часто таится в той, невысказанной части»52. Е Шао-цзюнь придавал большое значение структуре рассказа и особенно тщательно обрабатывал развязки. Таков его взгляд: «Развязка — это то место, где рассказ завершается. Но больше всего надо остерегаться, чтобы она в самом деле стала концом. Нужно, чтобы слова кончились, а мысли бы не исчерпывались»53. Этими принципами Е Шао-цзюнь, возможно, обязан Чехову, достигшему совершенства в их воплощении. Было ли это благодетельное влияние Чехова или случайное совпадение, но следующие рассказы Е Шао-цзюня: «Отчужденность», «Рис», «Сверток», «Портфель» напоминают Чехова по стилю, композиции, лаконизму и сдержанности, а также по характеру иронии и сатиры.

Беллетрист и детский писатель Чжан Тянь-и (1906—1985) пользуется широкой известностью в китайской сатирической литературе и слывет «карикатуристом слова»54. Он унаследовал национальные сатирические традиции из китайского классического сатирического романа «Из мира ученых» («Жулинь вайши»)55. А из мировой и современной китайской литературы, как признавался сам Чжан Тянь-и, Диккенс, Мопассан, Золя, Барбюс, Лев Толстой, Чехов, Горький и Лу Синь оказали на него огромное влияние56.

Влияние Чехова нашло некоторое отражение и в эстетических взглядах Чжан Тянь-и, который считал, что «простота есть красота»57 и что «самым главным элементом произведения является правдивость, а не необычайность»58. Чеховское влияние, по мнению исследователя Хуан Хоу-сина, сказывается также в импрессионистской манере описания у Чжан Тянь-и. Ссылаясь на рассуждение А.В. Луначарского об импрессионизме Чехова59, Хуан в своей монографии «Литературный путь Чжан Тянь-и» разъясняет причину интереса Чжан Тянь-и и других китайских писателей 30-х гг. к импрессионизму. Он считает, что как и Россия чеховского времени, Китай тогда тоже переживал тревожное время и «ожесточенную борьбу между новым и старым. Отрывочность наблюдений и описания жизни как раз соответствует особенностям эпохи и художественным потребностям беллетристов»60.

«Господин Хуа Вэй», один из самых известных рассказов Чжан Тянь-и, похож на «Человека в футляре» своей высокой типичностью и художественными приемами. Вышеупомянутый Чэнь Юань-кай отмечал, что оба рассказа изображают твердолобых людей, и оба используют гиперболы, в которых «предметы и описание портрета играют особую роль». Разница только в том, что «Беликов стремится изолироваться от жизни, а Хуа Вэй — вторгнуться в жизнь»61. В результате, согласно Чэню, каждый употребляет излюбленные словечки, соответствующие его собственному душевному состоянию: «Как бы чего не вышло!» у Беликова и «единый руководящий центр» у Хуа Вэя.

Можно назвать здесь еще два рассказа Чжан Тянь-и, которые напоминают Чехова: «Представление», рассказ о взяточнике, и «После ухода», рассказ о женщине, ушедшей от мужа-капиталиста и потом вернувшейся к нему. В них — тонкость обрисовки душевного состояния, острота сатиры, но холодность тона. В большинстве же случаев в творчестве Чжан Тянь-и мало общего с Чеховым. Не обладая достаточным чувством меры, Чжан часто утрирует изображаемое и лишает его художественности.

2

Вслед за завершением «культурной революции» в Китае бурно развивается литература и быстро созревают писатели младшего поколения. Одна из выдающихся писательниц — Чжан Цзе (р. 1937). В ее творчестве, более чем в творчестве других китайских писателях нашего времени, видны следы влияния Чехова, будь то сознательное подражание, бессознательное заимствование или успешное усвоение.

Еще во втором своем рассказе «Любовь не может быть забыта» Чжан Цзе использовала китайское переводное собрание рассказов и повестей Чехова как важную предметную деталь для развертывания сюжета. Притом некоторые описанные ею подробности этого собрания полностью совпадают с таковыми, встречающимися в действительно существующем в Китае собрании рассказов и повестей Чехова62. А писательница Чжан Синь-синь в статье о Чжан Цзе писала, что видела такое собрание у Чжан Цзе и знала, что «эти тонкие томики служат опорой долгих, туманных мечтаний» писательницы63. По этим фактам нетрудно предположить, что Чжан Цзе обладает китайским переводным собранием рассказов и повестей Чехова, хорошо знакома с его творчеством и высоко ценит его.

В 1981 г. исследовательница Вэнь Сяо-юй в статье «Ведущее к душе искусство: о произведениях Чжан Цзе» отметила, что у Чехова грусть и юмор едины, потому что они всегда объединены отзывчивостью и вниманием к другим. Так, как полагала Вэнь, и у Чжан Цзе: «Чуткость к недостаткам в действительной жизни и понимание их лежат в основе грустного настроения в произведениях Чжан Цзе. Именно этим ее произведения иногда по-настоящему напоминают Чехова»64. По мнению Вэнь, грусть у Чжан Цзе, вызванная несовершенствами нашей жизни, превращается в упорные поиски красоты, и Чжан Цзе уверена в торжестве красоты «на этой пока еще жухлой и бесплодной земле»65. Именно этим объясняется доброжелательность ее юмора.

Вопрос о красоте у Чжан Цзе и Чехова обсуждается и в статье исследователя Сунь Шао-чжэня «За высокую духовную культуру: мое скромное мнение о стремлении Чжан Цзе к красоте». Сунь писал: «<Чжан Цзе> — искательница простой, изящной красоты. В рассказе «Мимоза застенчивая» показывается извилистый путь познания такой простой красоты. Героиня рассказа Инин, как «Попрыгунья» Чехова, <...> только спустя долгое время осознала необыкновенность Гу Да-цзяна, который был с нею рядом»66. Сунь замечал, что в рассказах Чжан Цзе почти нет действия и драматизма. Однако, как он утверждал, «вы не можете не быть взволнованы описанными ею конфликтами. Тут действует чеховское <...> «подводное течение»»67.

Достаточно обосновано мнение о влиянии Чехова на Чжан Цзе в монографии исследовательницы Сюй Вэнь-юй «Беллетристический мир Чжан Цзе». Сюй отмечала, что Чжан хорошо знает иностранную литературу, «но ее самый любимый писатель, который оказывает на нее самое большое влияние, — русский писатель Чехов. В ее беллетристике видно влияние рассказов Чехова и на темы, и на стиль, и она никогда не избегает говорить об этом»68. По мнению Сюй Вэнь-юй, Чжан — «писательница, не любящая повторять чужие слова, однако она часто цитирует Чехова»69. Далее Сюй писала: «Можно сказать, что Чехов — ее духовный руководитель и ее путеводитель в литературном творчестве <...> Глубокий гуманизм Чехова непосредственно действует на формирование литературных взглядов Чжан Цзе. Главная тема рассказов Чжан Цзе — стремление к полному освобождению человеческого духа — имеет внутреннее родство с центральной идеей чеховских произведений — человек должен жить как человек. Как и Чехов, Чжан Цзе, для того, чтобы человек стал настоящей, всесторонне развитой личностью, тоже неуклонно борется с пошлостью»70. Сюй Вэнь-юй считает, что в романе «Тяжелые крылья», в рассказах «Условия еще не созрели», «Головоломка» и т. д. Чжан Цзе многое унаследовала от Чехова в своем беспощадном разоблачении пошлых и подлых людей, а в «Головоломке», кроме образа карьериста, она создала еще образ китайского человека в футляре 80-х гг. XX века. По поводу художественных приемов Сюй отмечала, что Чжан, подобно Чехову, «никогда не обращается к необычным событиям и сложным сюжетам, чтобы привлекать читателей, а описывает лишь обычную, обыденную, бесцветную жизнь»71, и что ее произведения сродни рассказам Чехова лиричностью, глубиной содержания и открытыми финалами.

Рецензенты сумели заметить сходство между Чжан Цзе и Чеховым главным образом в идейном отношении. Но так как они знали творчество Чжан Цзе лучше, чем Чехова, они пропустили важные эпизоды в произведениях Чжан Цзе, которые могли бы аргументировать их собственные рассуждения или свидетельствовать о влиянии Чехова на другие стороны ее творчества. Постараемся восполнить этот пробел.

В повести «Ковчег» есть отступление, показывающее, что автор, стремясь к отстаиванию человеческого достоинства, а также к духовной красоте человека, испытывает досаду на то, что чего-то важного еще не хватает в жизни. Вот что пишет повествователь: «Темп развития материального мира поразителен <...> Однако человек весьма слаб и бессилен перед существующими в самом человеке, но давно подлежащими искоренению звериными инстинктами, такими, как эгоизм, жестокость, тиранство, страсть к приобретательству, лицемерие, коварство»72. «Каков же прогресс, если сопоставить наши дни с далеким прошлым, существовавшим тысячи и десятки тысяч лет тому назад?»73 Подобная досада на отсталость деревни и на душевную темноту людей слышится и у персонажей Чехова: художника в «Доме с мезонином» и Мисаила в «Моей жизни» (9. 186, 269), что доказывает идейную близость Чжан Цзе к Чехову.

Два ранних рассказа Чжан Цзе — «Любовь не может быть забыта» и «Неоконченные записки» — наглядно свидетельствуют о чеховском влиянии на темы, сюжеты, образы и отдельные художественные приемы.

«Любовь не может быть забыта» напоминает чеховские рассказы о трагической любви, особенно его рассказ «О любви». Рассказ Чжан Цзе, как и «О любви», повествует о любви сильной, подлинной, но внебрачной и поэтому подавленной влюбленными, следующими голосу своей совести; разница только в том, что в рассказе Чжан Цзе влюбленные до конца жизни не признались друг другу в любви, чтобы не нарушить счастья жены героя. Рассказ написан от первого лица, женщины по имени Шань-шань. Размышляя о любви между своей разведенной матерью (героиней рассказа) и женатым человеком (героем рассказа), она ставит вопрос: «Имели они право или не имели любить друг друга, я уже не могу их осуждать, опираясь на понятие нравственности в его ходячем смысле»74. Выражение «в его ходячем смысле» есть дословное заимствование из речи Алехина в рассказе «О любви»75. Это свидетельствует, что Чжан Цзе не только тщательно прочла рассказ Чехова, но и подобно ему относится к своим героям с сочувствием. В противоестественном подавлении сильной любви Шань-шань усматривает вопиющую негуманность. Она считает, что жениться человек должен только по любви. В связи с этим в рассказе есть деталь, ассоциирующаяся с другим рассказом Чехова — «В родном углу» — и бросающая свет на взгляды Чжан Цзе на любовь. Шань-шань, как и Вера в «В родном углу», не любит своего поклонника и сомневается в его умственных способностях. Но в отличие от Веры, которая не в состоянии противостоять власти рутины и выходит замуж за нелюбимого человека, Шань-шань, помня о трагедии матери, решила не выходить замуж, пока не найдет человека, которого по-настоящему полюбит. Тот факт, что Чжан Цзе разделяет взгляды Чехова на любовь, может быть подтвержден еще одним примером. Один из героев романа «Тяжелые крылья» дословно повторяет известную чеховскую мысль о том, что любовь в настоящем не удовлетворяет76.

Рассказ «Любовь не может быть забыта» весь пронизан грустью и философской вдумчивостью, присущими чеховскому лиризму. Чжан Цзе, сознательно или бессознательно, находилась под влиянием чеховских рассказов о любви. Так, в ее рассказе есть суждение о герое, напоминающее мысли Гурова о своей поздней любви: «Может быть, этот не веривший в любовь человек осознал, что в душе его тоже существует то, что можно назвать любовью, только тогда, когда он уже поседел»77. Описывая душевную близость героев, повествовательница пишет: «Видно, что душою она была вместе с ним дни и ночи, как будто они были глубоко любящие друг друга муж и жена»78. Эта фраза явно восходит к словам, описывающим отношения между героями «Дамы с собачкой».

Работая вместе в одном учреждении, герои Чжан Цзе избегают друг друга. По этому поводу автор замечает: «Она не понимает, почему он такой близкий и в то же время такой далекий», а «он не понимает, почему жизнь устраивается именно так»79. Героиня в своих записках так мысленно беседует с героем: «Мы уже подходим к концу своей жизни <...> Почему жизнь всегда так устраивает, чтобы перед нами раскрылась мечта, к которой мы стремились всю жизнь, только после того, как мы уже прошли долгий и трудный путь?»80 В этих отрывках не только чувствуется та же жгучая боль, которую испытывают Анна Сергеевна и Гуров, но и слышатся размышления Марьи Васильевны из рассказа «На подводе» о неопределенности и нелогичности человеческой жизни и человеческих отношений.

«Неоконченные записки» с еще большим совершенством воспроизводят чеховский стиль в своей простоте, оригинальности и меткости описаний и особенно в ироническом тоне повествования, направленном и на себя самого. Вот как пишет о себе герой рассказа, ученый-историк, подводя итоги своей жизни: «Моя жизнь — как нельзя более бесцветная и самая обыкновенная. Я даже беспокоюсь за тех, кто будет писать обо мне некролог. Есть ли что-нибудь из моего прошлого, что стоит упомянуть в этой траурной речи? Или, как быть, если ее кончат читать меньше, чем через минуту? Даже одно мое имя как будто было замышлено так, чтобы причинить всем неудобства. Оно не только трудно произносимо, но и звучит шаблонно и заурядно, хотя через каждые два года оно появляется на корешке книги о династии Мин или о чем-нибудь вроде этого <...> Я хорошо знаю, что когда моя следующая книга будет напечатана, мои предыдущие книги еще не будут распроданы, <...> но, как будто во мне поселилась злая сила, я не могу не посвятить все сердце, всю душу, и даже все тело научно-исследовательской работе»81. В этом отрывке нетрудно услышать интонации профессора чеховской «Скучной истории». О своих отношениях с сослуживцами так говорит старый историк: «Каждый раз, когда мне приходится наносить ответные визиты своим коллегам, я, все время беспокоясь об оставленной на столе рукописи, тайком надеюсь, что их дома нет. В таком случае, оставив им записку, я могу одновременно отплатить вежливостью и не задержаться. А если мне не везет и я застаю их дома, то я могу дойти до того, чтобы трижды повторить такую чепуху, как «А погода теперь становится теплее и теплее» <...> Моя неловкость в обществе, и мои слова и действия, которые абсолютно не соответствуют этикету, часто ставят моих собеседников в затруднительное положение, и они не знают, что делать со мной. А когда я начинаю прощаться, то и на моем лице, и на лице хозяев появляется выражение безмерной благодарности друг другу за то, что наконец мы перестаем друг друга мучить»82. В этих отношениях нельзя не заметить сходства с Николаем Степановичем в его общении с коллегами, и с Беликовым, который искусственно поддерживает добрые отношения с товарищами. В них также слышатся выражения, напоминающие трюизмы Ипполита Ипполитыча из «Учителя словесности».

Чеховским влиянием веет и от других произведений Чжан Цзе. Кажется, что она слишком хорошо знает произведения Чехова, чтобы не заимствовать у него сознательно или бессознательно мотивы для своего творчества. Чэнь Юн-мин, один из героев романа «Тяжелые крылья», целует все десять пальцев жены по порядку. В тождестве этой детали с деталью из «Скучной истории», где Николай Степанович целует пальцы дочери тоже по порядку, можно усмотреть скорее заимствование, чем случайное совпадение, тем более, что в любви стареющего Чэнь Юн-мина к молодой супруге есть что-то отцовское. В рассказе под названием «Окно, выходящее на улицу» молодого человека, живущего в доме, построенном на бывшем кладбище, осенила мысль проломить голову человеку, плачущему каждую ночь под его окном на бывшей могиле жены и мешающему ему спать, и он взял и убил его. Такой замысел, вероятно, восходит и к рассказу «Спать хочется», и к «Печенегу». История о цирковой собаке Ноби в рассказе «Дай немного луку, немного чесноку, немного сезамовой соли», возможно, была написана под воздействием рассказа «Каштанка». В повести «Ковчег» есть такой эпизод: по телевизору передается громкий женский плач; женщина рыдает «мелодично, с расстановкой, как в вокальной тренировке, вот почему люди могут прислушиваться к таким знакам страдания и скорби в то время, когда они болтают и сплетничают, отрыгивая после сытного ужина и арбуза»83. Тут повествователь спрашивает: «А в жизни, когда скорбят о смерти, кто рыдает так?»84. Это напоминает чеховское отношение к равнодушным людям.

В декабре 1994 г. нам удалось интервьюировать Чжан Цзе по телефону в США, где она тогда преподавала в Уеслианском университете в штате Коннектикут (Wesleyan University, State of Connecticut). Интервью было посвящено влиянию Чехова на ее произведения. Чжан сказала, что начала читать Чехова еще в средней школе, но, воспитанная на русской и советской литературе, она, кроме Чехова, любит и других русских писателей. Она очень любит

Достоевского и особенно Бунина. К тому же, как подчеркнула Чжан Цзе, будучи знакома со многими иностранными литературами, она находится под воздействием разнообразных художественных произведений, и не только Чехова. На мой вопрос, верно ли Чжан Синь-синь характеризовала важность для нее китайского собрания произведений Чехова, она ответила сомнением, и прибавила, что вообще трудно понимать чужую душу, тем более душу художника. А когда я спросила, правильно ли писала Сюй Вэнь-юй о том, что она никогда не отказывается говорить о влиянии Чехова, она ответила: «Как Сюй может меня знать, ведь мы встретились всего два раза и притом мало разговаривали». Чжан Цзе отрицала влияние Чехова на определенные ее произведения в отношении тех или иных художественных приемов. Я назвала ей несколько эпизодов, кажущихся мне заимствованными у Чехова. О некоторых из них она сказала, что их не помнит, а насчет мотива убийства человека, мешающего спать, она отметила, что это случается, когда человек оказывается в безвыходном положении.

То, что говорила Чжан Цзе, кажется, противоречит тому, что содержится в ее произведениях. Но это естественно, потому что она, как всякий писатель, питается совокупностью влияний разных авторов.

Способное впитывать новое из разных литературных течений, творчество Чжан Цзе развивается непрерывно и стремительно. Если ее ранние рассказы похожи на чеховские лиричностью и тонкостью в выражении чувства, то в последующих ее произведениях, характеризующихся едкостью критики, гротеском обрисовки и размашистостью кисти, уже мало сходного с произведениями Чехова. Однако, поражая читателей нелепостью, абсурдностью и несуразностью изображаемой ею действительности, чтобы они пробудились от своей бесчувственности к ненормальности так называемой нормальной жизни, Чжан Цзе все же руководствуется Чеховым. Следовательно, как бы теперь произведения Чжан Цзе ни отличались от произведений Чехова по стилю, пока они проникнуты тем же стремлением к правде и духовной культуре, Чжан Цзе не перестает быть ученицей Чехова.

А напечатанное в 1997 г. лирическое эссе Чжан Цзе лишний раз свидетельствует, что для Чжан Цзе Чехов всегда является учителем и высшим образцом духовной культуры. Озаглавленное «Давно я не пил шампанского» и датированное 15 июля, эссе несомненно посвящено памяти Чехова. В нем писательница прежде всего отмечала исключительно глубокое понимание жизни Чеховым. Она писала, что десять тысяч писателей третьего разряда могут писать о тоске Ионы и горечи Ваньки, но только Чехов один умеет писать о лошади Ионы, прислушивающейся к задушевным словам своего хозяина, и о письме Ваньки, посланном без адреса. Она призналась, что для нее чтение Чехова не похоже на чтение других ее любимых писателей, что «это не чтение, а медленное, безвозвратное проскальзывание сквозь жизнь»85. Чжан Цзе выражала свое благоговение перед тонкостью вкуса Чехова. Тут к Чехову присоединила она еще Бунина — другого ее любимого писателя. В ее восприятии оба писателя обладают бесподобно тонким вкусом, который, к сожалению, уже «исчез навсегда»86 вместе с концом той России, о которой говорится в заключении бунинского рассказа «Конец». Но Чжан Цзе думала, что Чехову как-то повезло, потому что ему не пришлось дожить «до того дня, когда тому вкусу пришел конец и все уже превратились в извозчиков»87. С чувством сожаления завершала Чжан Цзе свое эссе: «В будущем могут быть еще хорошие писатели, великие писатели. Но больше уже не будет изящных писателей»88.

Другой беллетрист нашего времени, в произведениях которого отражается влияние Чехова, — это давно известный китайской и зарубежной читательской публике Ван Мэн (р. 1934). Политизированный Ван Мэн в общем имеет мало сходства с Чеховым. Однако, воспитанный на русской и советской литературе, Ван, как большинство китайских писателей его поколения, тоже хорошо знает произведения Чехова и поддается его обаянию.

В статье, сравнивающей «Степь» Чехова и «Чалого»*** Ван Мэна, исследователь Сюй Ци-чао заметил интересную параллель в описании «красочной степи» в этих двух повестях: «пекущее в голову солнце или солнце с темной тенью; буря или град; тонкой струйкой бегущая вода или бесконечно бушующая речка; убитый ужик или невидимая шипящая змея; овчарки с мохнатыми паучьими мордами или собака с черной, но зеленеющей от грязи шерстью и с маленькими красными глазами»89. Автор отметил также, что обе повести, строятся на сюжетах, которые приобретают «признаки и прозы, и лирики»90, и «являются песнями души»91. По поводу их художественных приемов Сюй Ци-чао указывал, что «Чалый» отличается самоиронией героя Цао Цянь-ли, который «осмеивает и других, и себя, глумится и над другими, и над собой, причем глумится и осмеивает ловко и остроумно»92, но все же это не совсем тождественно чеховскому юмору и остроумию93.

Хотя Сюй Ци-чао прав, что в «Степи» Егорушке не свойственна насмешка над собой, он упустил из виду, что эта черта в высшей степени характерна для чеховского юмора. Именно такого типа юмор и остроумие ощущаются в манере Ван Мэна. Например, Цао Цянь-ли так характеризует свою фотографию: «Цвет волос: черный, но уже нашлось 14—16 седых нитей <...> Особые приметы: типичная физиономия неудачника; верхняя часть широкая, а нижняя узкая; затылок похож на длинный баклажан. Левый глаз немного больше правого. Нос правильный с четкими очертаниями (единственное достоинство, но не причина для того, чтобы задирать нос)»94. Такой легкий насмешливый тон, такие будто бы небрежно набросанные штрихи, по нашему мнению, — чеховские. Их можно заметить во многих чеховских портретах, а применительно к данному случаю, в портретах господина Назарьева в «Перед свадьбой» и Николая Степановича в «Скучной истории» (1, 46 и 7, 252).

Сюй Ци-чао не разглядел также одну интересную деталь в «Чалом»: в лирическом отступлении Цао Цянь-ли о читателе, критике и литературных течениях упоминается о пистолете, который, если висит на стене в первом акте, должен выстрелить в четвертом95. Эта фраза воспринимается просто как цитата из Чехова (ср.: Чехов о литературе. М., 1955. С. 302).

Можно привести и другие произведения Ван Мэна, в которых тем или иным образом сказывается знакомство автора с чеховскими творениями или влияние Чехова на него. В рассказе «Под колесом» повествователь от первого лица говорит, что каждый раз, когда он вспоминает «Невесту» и «Вишневый сад», ему хочется плакать96. В «Глубоком озере» изображается молодой человек, стремление которого к идеалам и красоте было задушено «культурной революцией». Окруженный пошлой средой, он говорит: «Я стал страстным читателем Чехова <...> Пошлость, дикость, какая дикая жизнь! Кажется, надев чеховское пенснэ, я умею своей чуткой, нежной, благородной душой обнаруживать и видеть насквозь все пошлое»97. И он стал перечислять все пошлые явления вокруг себя. Этот эпизод свидетельствует, что благодаря воздействию Чехова, Ван Мэн научился разоблачать пошлость во всех ее новых формах в современном китайском обществе. А чеховское изображение лекторского мастерства Николая Степановича из «Скучной истории», как нам кажется, отразилось на следующем описании высокого мастерства, с которым преподает герой рассказа Ван Мэна «Ветер на плоскогорье»: «<Он> не только <...> контролирует содержание, ход и ритм урока, но и точно, как компьютер, предвидит и контролирует каждое свое действие и движение, слово и улыбку, словесную формулировку и тон речи, и, молчаливо согласуя их с каждым эмоциональным сигналом учеников, перекликается с ними. Улыбка, недоумение, любопытство, прозрение, смех, восторг, вдохновение, — все они появляются точно по его воле и до такой степени, до какой ему это нужно. Ученики совершенно покорены и преклоняются перед ним»98.

3

Цао Юй (1910—1996), самый известный из современных китайских драматургов, открыто объявил о своем преклонении перед Чеховым. В статье, обращенной к молодым драматургам, он писал: «Я читал его <Чехова> пьесы с детства, но не понимал их полностью. Потом еще несколько раз их перечитывал и многому научился из его произведений»99.

Находясь вначале под влиянием греческих трагедий, а также пьес Шекспира, Ибсена и О'Нила, Цао Юй приблизился к Чехову не сразу. Первая пьеса Цао Юя «Гроза»****, которая вызвала сенсацию на китайской сцене и сделала его знаменитым в одну ночь, своим художественным стилем резко отличается от пьес Чехова. Она имеет сложный сюжет, динамична и полна острыми драматическими конфликтами. Сам Цао Юй был недоволен «Грозой». Он начал искать новый путь и нашел его в пьесах Чехова. В послесловии к своей второй пьесе «Восход» Цао Юй рассказал подробно, как он решил обратиться к Чехову: «После того, как я закончил «Грозу», у меня постепенно росло чувство пресыщения ею. Мне очень наскучила ее композиция. Я чувствовал, что она как-то «слишком похожа на драму». В отношении техники я пересолил <...> Мне очень захотелось написать что-нибудь просто, без прикрас, захотелось отбросить ту избранную мной раньше поверхностную технику и переучиться добросовестно чему-нибудь более глубокому. Я вспомнил, как несколько лет тому назад я был очарован и увлечен неповторимым искусством Чехова, как мое усталое сердце было тронуто его пьесами. После чтения «Трех сестер» <...> глаза мои постепенно затуманивались от навернувшихся слез и я больше уже никак не мог поднять голову. Однако в этой великой пьесе нет ничего гиперболического; те, кто приходят и уходят, — живые люди, живые, имеющие душу люди; тут не видно ни одной ужасающей сцены; композиция весьма простая; сюжет и действующие лица не имеют сложного развития. Тем не менее, эта пьеса так крепко захватила мою душу, что я почти перестал дышать и долго оставался в печальном забытьи. Я решил заново поступить на выучку к великому учителю и покорно и послушно быть его неуклюжим учеником»100. Впоследствии Цао Юй написал несколько вещей в подражание Чехову, но, считая их оскорблением своего учителя, он их сжег. Однако его не покидала мысль попытаться еще. Он сказал: «Я хотел полностью освободиться от ограничений, созданных пьесами вроде la pièce bien faite5* и испробовать новый путь, хотя бы раз в жизни. Поэтому, когда я писал «Восход», я решил отказаться от структуры «Грозы» и больше не сосредоточивать внимание только на нескольких людях. Я хотел составить «Восход» из отрывков, разъяснить одну идею с помощью многочисленных деталей жизни. <...> В «Восходе» все действующие лица должны иметь одинаковый вес, а вместе они создают единство впечатления»101.

Можно сказать, что в «Восходе» Цао Юй сделал первый шаг приближения к Чехову, а в «Синантропе» достиг вершины усвоения его искусства. Еще в 1940 году газетная статья, рекламировавшая премьеру «Синантропа», характеризовала его как драму, от которой «веет стилем Чехова»102. А в 1942 году критик Ху Фэн в статье «О «Синантропе» Цао Юя» писал: «Говорят, что «Синантроп» происходит из <...> Дагуаньюаня6* и «Вишневого сада»»103. После «культурной революции» в Китае исследование влияния Чехова на Цао Юя получило дальнейшее развитие. В 1979 г. Чжу Юе-цзинь в статье «Драматические конфликты и художественные средства «Синантропа»» отметила: «Применив <...> простой стиль Чехова, «Синантроп» стал лаконичнее и зрелее в художественном мастерстве»104. Цай Сян в своих «Режиссерских записках о «Синантропе»» в 1980 г. писал так: «вся эта пьеса в поэтической атмосфере <...> и, развиваясь, все глубже волнует и опьяняет душу, точно как лирические стихи. Такой аромат мне довелось ощутить в чеховских пьесах»105. В 1981 г. критик Шэнь Минь-тэ в статье «Искусство игнорирования искусства» отметил, что в «Синантропе» «Цао Юй тщательно устранил следы всего, что могло бы сделать пьесу «слишком похожей на драму», и настойчиво стремился к правдивости и простоте»106. Шэнь сказал, что в «Синантропе» «почти нет чрезвычайных событий. То, что происходит на сцене, происходило уже много раз до подъема занавеса»107. По мнению Шэня, такие художественные поиски Цао Юя ясно выявляют его «благоговение перед Чеховым»108. В своей статье «Об идейном развитии и творческом пути Цао Юя» рецензент Ян Чжао-чжэнь полагал, что в «Синантропе» Цао Юй добился того, чему он хотел научиться у Чехова — «озарить кажущийся плоским сюжет обыденной жизни сиянием внутренней поэзии, не стимулировать органы чувств зрителей, а захватить их душу»109. Ян также утверждал, что в «Синантропе» Цао Юй, как Чехов, «гармонично сливает слезы со смехом, трагические элементы с комическими»110.

В 1983 г. была напечатана статья исследовательницы Ван Вэнь-ин «Драматургическое творчество Цао Юя и Чехова». Ван полагает, что Цао Юй удачно усвоил художественное мастерство Чехова в трех аспектах. Первый аспект — это новые композиционные решения, способные показывать «единство внутренней поэтической сущности» жизни и ее «внешних повседневных явлений»111. По словам Ван, «композиция «Восхода» характеризуется органическим взаимопроникновением глубоко скрытых конфликтов и разбросанных сюжетных фрагментов. В результате пьеса стала близкой к жизни и богатой глубокой поэтичностью, и тем самым приобрела своеобразие чеховской композиции, похожей на стихи в прозе <...> По сравнению с «Восходом» композиция «Синантропа» еще более приблизилась к чеховской композиции <...> Внешние сюжетные линии «Синантропа» стали богаче, естественнее, он почти сохраняет оригинальный облик жизни <...>, а его внутренняя духовная линия, т. е. подспудное драматическое течение чеховских пьес, стала еще более сдержанной и углубленной»112. Второй аспект, по мнению Ван, — это умение раскрывать сокровенный душевный мир действующих лиц. Автор отмечает, что будучи «неустанным искателем душевных сокровищ персонажей»113, Цао Юй научился у Чехова «тщательно и живо передавать невыразимо сложную психологию действующих лиц»114 при помощи диалогов и монологов, молчаний и пауз. Она считает, что в «Восходе» многократно повторяющийся монолог Чэнь Бай-лу о восходе солнца раскрывает ее трагическое, противоречивое душевное состояние точно так, как повторяющийся стих из «Руслана и Людмилы» и повторяющиеся слова о чайке раскрывают душевное состояние Маши и Нины. Относительно слов Су-фан в «Синантропе» о счастье Ван пишет: «Эти поэтические слова — чудное окно души, через которое видно, какая там трогательная и красивая душа. Это невольно напоминает нам известные слова из нерифмованного стихотворения Сони в конце пьесы Чехова «Дядя Ваня». Как они одинаково передают заветные чувства двух благородных, трогательных душ, несравнимо благородный дух самоотверженности и бесподобно возвышенную веру в жизнь!»115 Третий аспект, — это слияние трагического с комическим. На взгляд Ван, после всестороннего изучения Чехова Цао Юй углубил свое понимание действительности и в своем творчестве был в состоянии «с улыбкой проститься со старой жизнью», и ««Восход» и «Синантроп» уже больше не чистые трагедии или чистые комедии»116, в комической форме «Восхода» таится глубокая трагедия, а в трагической форме «Синантропа» — превосходная комедия.

Рецензент Ван Пу, однако, несколько иного мнения об успехе Цао Юя в усвоении наследия Чехова. В статье «Чехов и «тенденция дедраматизации» китайской драмы» он писал: «по эстетической природе и художественному складу Цао Юй очень отличается от Чехова <...> Это — страстно и гневно ищущая света душа. Когда Цао Юй пишет, он часто чувствует <...> «словно <его> бьет лихорадка». А Чехов садился писать только «тогда, когда чувств<овал> себя холодным, как лед» <...> Чехов всегда старался сохранять в произведениях спокойный и тихий тон, а это именно то, чего пьесы Цао Юя не могут и не пытаются добиться»117. Ван Пу согласился, что «начавшийся в «Восходе» художественный стиль выявления глубокого в простом постепенно, но явно созревает уже в «Синантропе»»118 и что в «Синантропе» такие художественные приемы, как разные звуки за сценой, диалоги, где реплики кажутся не связанными между собой, имеют целью выделить тему119. Но он все же думал, что «понимание Цао Юем Чехова очевидно страдает поверхностностью» и что «нетерпеливое стремление <Цао Юя> выпятить тему мешало ему видеть глубокое значение «темы без темы» Чехова»120. Он говорил: «Даже в «Синантропе» лирическая атмосфера является все-таки искусственным эффектом вследствие рационального размышления, а не естественным проявлением эмоции»121.

В рассуждениях Ван Пу есть доля правды, но в целом его оценка несправедлива. С одной стороны, он не мог распознать достижения Цао Юя в усвоении чеховского искусства. С другой стороны, заметив отличие Цао Юя от Чехова, он упустил из виду, что достоинство Цао Юя как выдающегося мастера состоит именно в том, что учась у других, он сумел сохранить свою собственную творческую индивидуальность.

Тщательный анализ «Синантропа» свидетельствует, что эта пьеса — великолепный плод многолетнего неустанного изучения Цао Юем чеховских произведений. С «Вишневым садом» сближает «Синантроп» изображение конца барской семьи. В обоих случаях гибнет богатство семьи (у Чехова — имение с садом, у Цао Юя — много раз перекрашенный гроб)122. Не ограничиваясь этой темой, автор «Синантропа» повторяет также важный эпизод из «Невесты» Чехова: когда в финальной сцене «Синантропа» Су-фан вместе с другой героиней уходит из дома Цзэнов к новой жизни, то они делают вид, что «провожают» революционно настроенного жильца дома, а на деле покидают эту семью навсегда, то есть уходят «в новую жизнь». «Синантроп» перекликается также с «Дядей Ваней» мотивом увядающей красоты. Родство обнаруживается не только между Су-фан и Соней (у обеих реплики о счастье обнаруживают душевное благородство), но и между хозяином дома у Цао Юя — Цзэн Хао и профессором Серебряковым: оба они по натуре эгоистичны, оба непрестанно жалуются на больные ноги.

Сцена, где Цзэн Хао созвал всю семью, чтобы обсудить финансовую проблему, также напоминает подобную сцену в «Дяде Ване». Отношение Цзэн Хао к сироте-племяннице Су-фан также перекликается с отношением архитектора Полознева к дочери Клеопатре в «Моей жизни» Чехова. Из одинаковых эгоистических побуждений Цзэн Хао и Полознев не хотят замужества Су-фан и Клеопатры. Слова, сказанные Су-фан, когда она плача жалуется няне семьи Цзэна: «Няня, для чего я так живу?»123, почти полностью совпадают со словами, высказанными Клеопатрой своей няне. Красоте в «Синантропе» противостоит сила пошлости в образе властной Сы-и, которая слегка напоминает вульгарную Наташу в «Трех сестрах». Есть в «Синантропе» еще одна существенная тема — тема несбывшейся любви, которая очень важна в ряде произведений Чехова. Цзэн Вэнь-цин и Су-фан, как и герои рассказов «О любви» и «Дама с собачкой», любят друг друга, но не могут соединиться. В вопросе Цзэн Вэнь-цина: «Почему, почему мы должны жить раздельно, так мучительно? Почему у нас нет крыльев, чтобы улететь вместе?»124 слышится мотив о заключенных в разных клетках перелетных птицах в «Даме с собачкой». И этот образ разъединенных птиц варьируется под пером Цао Юя. Он был творчески превращен Цао Юем в образ голубя в клетке по имени «Одинокий», который играет значительную символическую роль в пьесе. Голубь «Одинокий» символизирует положение Вэнь-цина и Су-фан. Но он получает новое символическое значение к концу пьесы, когда Вэнь-цин, не имея силы воли устроиться самостоятельно в обществе после ухода из дома, вернулся в семью-тюрьму. Теперь «Одинокий» уже представляет только слабовольного Вэнь-цина, который, по словам отчаявшейся Су-фан, «уже больше не умеет летать»125. Этим Цао Юй творчески развил тему Чехова о несбывшейся любви.

В «Синантропе» чувствуется увлечение Цао Юя звуками и видно его «рациональное размышление» (по словам Ван Пу) об их применении. Но эти рационально подобранные звуки, которые или отражают нравы старого Пекина, или создают унылую атмосферу, все вместе удачно выделяют главную тему пьесы — упадок вырождающейся феодальной семьи. Значительную роль играет поэма «Осенние звуки»126, которую Цзэн Тин зубрит снова и снова. Строки поэмы, в которых описывается холод и суровость осени, — времени года, символизирующего увядание и запустение, разъясняют бессилие человека как существа эмоционального перед бесчувственной природой и тем самым оттеняют не только мотив увядания красоты и любви, но и беспомощность главных лиц пьесы. Особенного внимания заслуживает тот эпизод, когда Су-фан одиноко тихо всхлипывает на сцене, а за сценой Юань Юань, дочь жильца дома Цзэна, запуская змея, кричит: «лети, лети, лети вверх!»127 Слова Юань Юань внешне не имеют связи с развитием действия, но на самом деле как будто или подсказывают Су-фан, что ей нужно улететь из дома дяди, или предвещают ее уход. Этот эпизод свидетельствует, что Цао Юй еще не умел так тонко и искусно употреблять подтекст, как Чехов, но уже отчасти овладел возможностями этого приема.

Хотя Цао Юй унаследовал многое от Чехова, его пьесы сохраняют основные признаки его собственного стиля. Цай Сян со свойственной режиссеру проницательностью сумел ощутить равновесие между цаоюйскими и чеховскими элементами в «Синантропе». Он заметил, что «Синантроп» — одновременно поэзия и драма, но «не без сгущенных, острых сцен», присущих прежним пьесам Цао Юя, «только в нем способ выражения более сдержанный»128. Ван Вэнь-ин сходного мнения. Она отметила, что как настоящие драматургические поэты Цао Юй и Чехов родственны, «но по внутреннему складу они различны. Характер Цао Юя яркий и возбужденный, а характер Чехова спокойный и сдержанный. В этом отношении Цао Юй ближе к таким мастерам, как Шекспир и Ибсен <...> Но Цао Юй также вошел в своеобразную сферу драматургического творчества Чехова <...> Именно благодаря своей необыкновенной художественной восприимчивости и огромным творческим способностям Цао Юй не только впитал искусство Шекспира, близкое к его собственному стилю, но и творчески воспринял искусство Чехова, отличное от его собственного стиля, и тем самым стал драматургическим мастером первого разряда в истории современной драматургии нашей страны»129. Некоторые другие исследователи сходятся на том, что отличие Цао Юя от Чехова до известной степени объясняется его глубоко национальной манерой творить. Так писал Тянь Бэнь-сян в своей монографии «Драматургия Цао Юя»: «Хотя он <Цао Юй> неустанно следует Чехову и довольно успешно усваивает дух его драматургического искусства, «Синантроп» все-таки принадлежит Цао Юю и обладает его собственным ярким индивидуальным стилем. А то, что достойно нашего пристального внимания, — это его глубоко национальный характер. Писатель посадил своего «Синантропа» еще глубже в почву национального быта, еще глубже в традиции выдающейся национальной литературы и искусства»130. Чжу Дун-линь в монографии «Драматургическое творчество Цао Юя» тоже писал, что «органически влив в свое творчество новые элементы, свойственные драматургическому искусству Чехова, и сформировав свой собственный новый стиль», Цао Юй сумел «со всей яркостью выявить в своей индивидуальной своеобразной манере глубоко национальный стиль»131.

В отличие от Цао Юя, который признался в огромном влиянии Чехова на себя, Ся Янь (1900—1995), известный драматург и один из руководителей в области литературы и искусства КНР, отрицал такое влияние. В 1954 г. он писал: «Некоторые друзья говорят, что я испытал огромное влияние Чехова. Я сам говорю, что я горячо люблю произведения Чехова, но не обязательно нахожусь под его сильным влиянием. Отношение Чехова к людям и делам очень спокойное. А я очень субъективный и неспокойный — у меня очень беспокойная душа. Это, может быть, оттого, что в течение тридцати лет я был всегда втянут в политическую борьбу. Если настаивают, чтобы я сказал, чье влияние я испытывал из иностранных писателей, то я бы сказал, что влияние Диккенса на меня больше и значительнее»132.

Однако немалое число критиков все же считает, что между пьесами Ся Яня и Чехова существует сходство. Еще в 1939 г. Сыма Вэнь-сэнь заметил: «Господин Ся Янь является драматургом более или менее чеховского стиля. В его пьесах (за исключением исторических пьес) темы весьма обыкновенные, там есть лишь повседневные житейские детали, маленький отрезок жизни или описание характера нескольких действующих лиц»133. Цзяо Цзюй-инь, известный режиссер и переводчик чеховских пьес с английского языка, тоже сближал Ся Яня и Чехова: «Тот, кто не может понять жизнь во всей ее полноте и не может избавиться от традиционных драматургических взглядов, вряд ли сможет понять, какая огромная могучая сила действительности кипит под скромностью, простотой и обыкновенностью пьес Чехова и Ся Яня»134. Об одной из лучших пьес Ся Яня «Под крышами Шанхая» критик Тан Тао писал: ««Под крышами Шанхая» напоминает мне Чехова»135. Сходное мнение выражал театральный деятель Юань Лян-цзюнь: Ся Янь «стремился к верному описанию жизни, к раскрытию необычности в кажущейся обыкновенной жизни <...> По драматургическому стилю Ся Янь очень близок к известному русскому писателю Чехову»136. Молодые исследователи Хуэй Линь и Шао У в совместной статье писали, что как и у Чехова, «его <Ся Яня> душа вникает в глубину действительности, он наблюдает и испытывает все, что происходит там, обобщает ее сущность и через обыденную жизнь действующих лиц показывает политический, экономический, общественный облик и пульс целой эпохи»137. Ван Вэнь-ин, которая обоснованно сопоставила Цао Юя и Чехова, также сравнивала Ся Яня и Чехова в статье и монографии о Ся Яне. Ван отмечала сходство обоих писателей. Во-первых, как новаторы своего времени они ввели в драматургию простую, обыкновенную жизнь. Во-вторых, у обоих «двухплановая прозаически-поэтичная художественная композиция»138. В-третьих, действующие лица у обоих представляют собой «художественные образы нового типа, живущие в скрещении исторических эпох и являющиеся носителями сложных духовных черт»139. В-четвертых, оба драматурга умели создать особую атмосферу, которая, «показывая давление общественной среды, удушающее всякую жизненную силу, передает в то же время грусть, переживания, протест и мечты, накопленные в душе персонажей, находящихся под этим давлением»140. А заразительная сила этой атмосферы позволяет читателю или зрителю не только испытывать то, что испытывают действующие лица, но и вдумываться вместе с писателем в философские вопросы и тем самым постигать правду жизни141.

По нашему мнению, эти суждения рецензентов верны только до известной степени. Отвергнув сложный сюжет и острые конфликты и внеся обыденную жизнь обыкновенных людей на сцену, Чехов и Ся Янь стали новаторами драматургии своей страны своего времени. Лишь этими очень общими чертами и ограничивается их сходство. По личному характеру, творческой природе, художественной манере и особенно политической ориентации Ся Янь и Чехов явно отличаются друг от друга. Сам Ся Янь лучше своих друзей и критиков знал себя и правильнее оценил воздействие Чехова на себя. Упомянутый выше Тан Тао, заявивший, что «Под крышами Шанхая» напоминает ему Чехова, в другой статье подчеркнул, что Ся Янь «никогда не забывал политику» и что пьесы его, — «проникновенная политическая лирика»142. Это еще более убеждает, что не следует преувеличивать родство Ся Яня с Чеховым. Тут хотелось бы отметить, что Ван Вэнь-ин, верно сравнившая Цао Юя и Чехова, сверх меры сблизила Ся Яня с Чеховым. Например, приведенный выше четвертый пункт суждения Ван Вэнь-ин по сути дела касается подтекста, но упрощенно. У Чехова он отличается необычайной глубиной содержания и особой сдержанностью выражения. Некоторые пьесы Ся Яня отличаются лирическим настроением. Но лиризм Ся Яня не столь глубок, как лирический подтекст в драмах Чехова.

Пьесы Лао Шэ (1899—1966), знаменитого беллетриста и драматурга, испытавшего на себе главным образом влияние западноевропейской литературы, во многом отличны от пьес Чехова. Но его пьеса «Чайная» часто воспринимается как написанная под чеховским влиянием. Ван Пу в вышеуказанной статье «Чехов и «тенденция дедраматизации» китайской драмы» полагал, что «Чайная» похожа на пьесы Чехова тем, что в ней есть мелочи обыденной жизни, родственные действующие лица, диалоги, не имеющие связи между собой, и тихая лирическая атмосфера; но нет центрального события и чрезвычайных происшествий143. Нам представляется, что эти черты «Чайной» отличают ее от традиционных китайских пьес и придают своего рода «чеховский налет», но налет этот поверхностен и используется главным образом для создания внешнего эффекта.

В статье под заглавием «Влияние драматургии Чехова в Китае» Ху Син-лян пишет о «необходимости изменить ту действительность, которая губит красоту», о «показе стремительных течений эпохи через описание повседневной жизни «маленьких людей»» и о «поэтично-лирическом драматургическом стиле»144. Ван Пу в цитированной выше статье сделал следующее заключение: самое главное влияние, оказанное Чеховым на китайских драматургов, — это «дедраматизация» традиционных китайских драм. А эта «дедраматизация» очень важна, потому что она «заложила замечательную и необходимую основу для возникновения китайской модернистской драматургии восьмидесятых годов»145.

* * *

На протяжении десятков лет китайские писатели разных поколений вдохновлялись и вдохновляются произведениями Чехова. Каждый из них усваивает известные аспекты его творчества согласно своему образу мысли, духовному складу и художественной индивидуальности.

Таким образом, китайская литература, наряду с другими литературами мира, вносит свой вклад в интерпретацию художественного наследия Чехова.

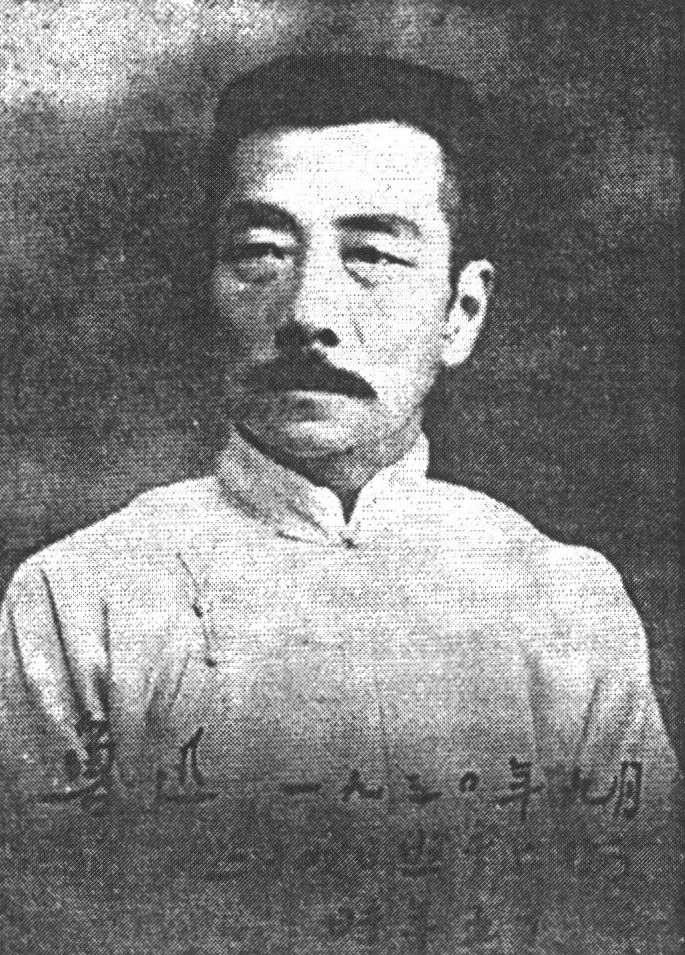

Лу Синь (1881—1936). Шанхай, 1930. Фотография

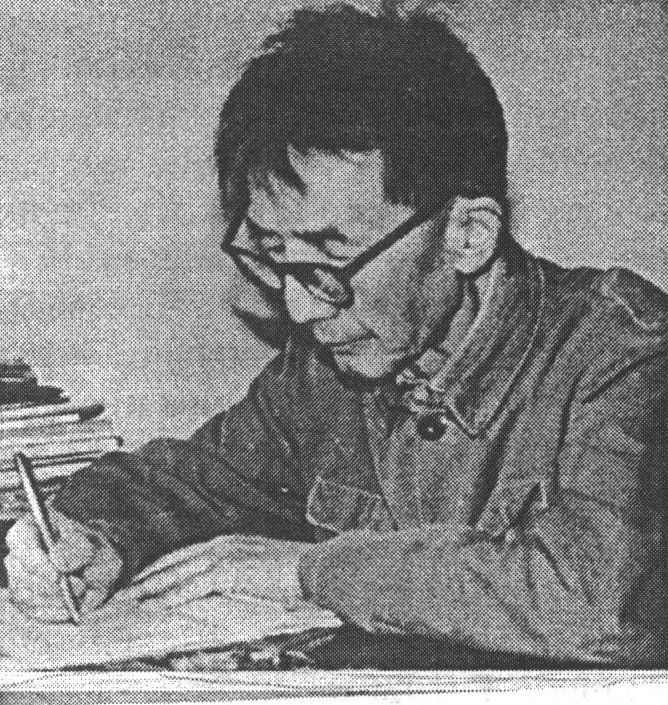

Ша Тин (1904—1992). 1982. Фотография

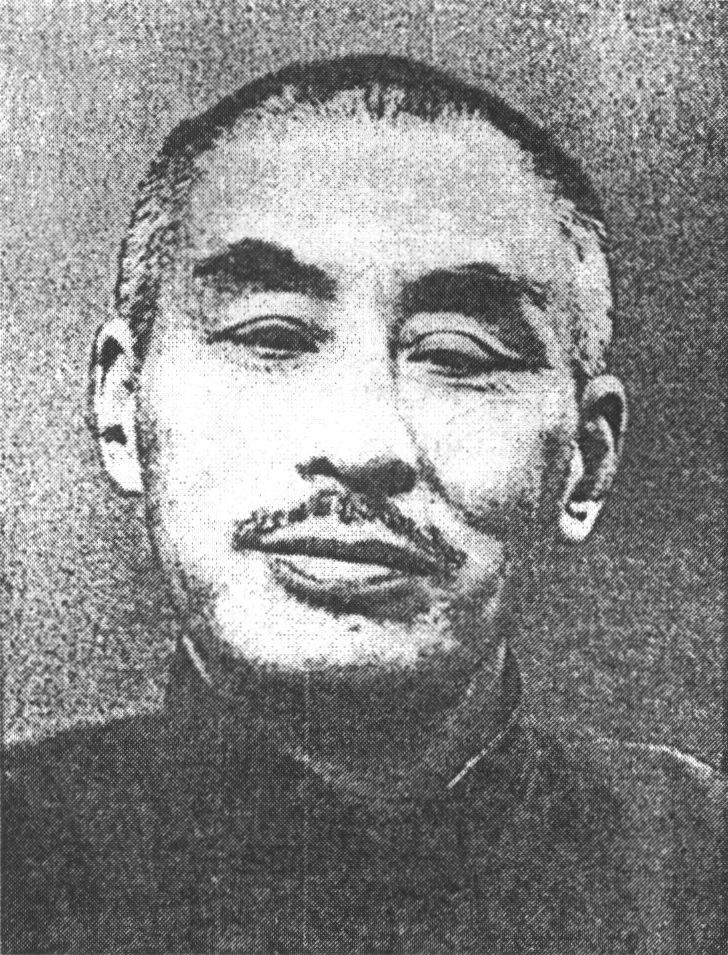

Е Шао-Цзюнь (1894—1988). Фотография, <1937>

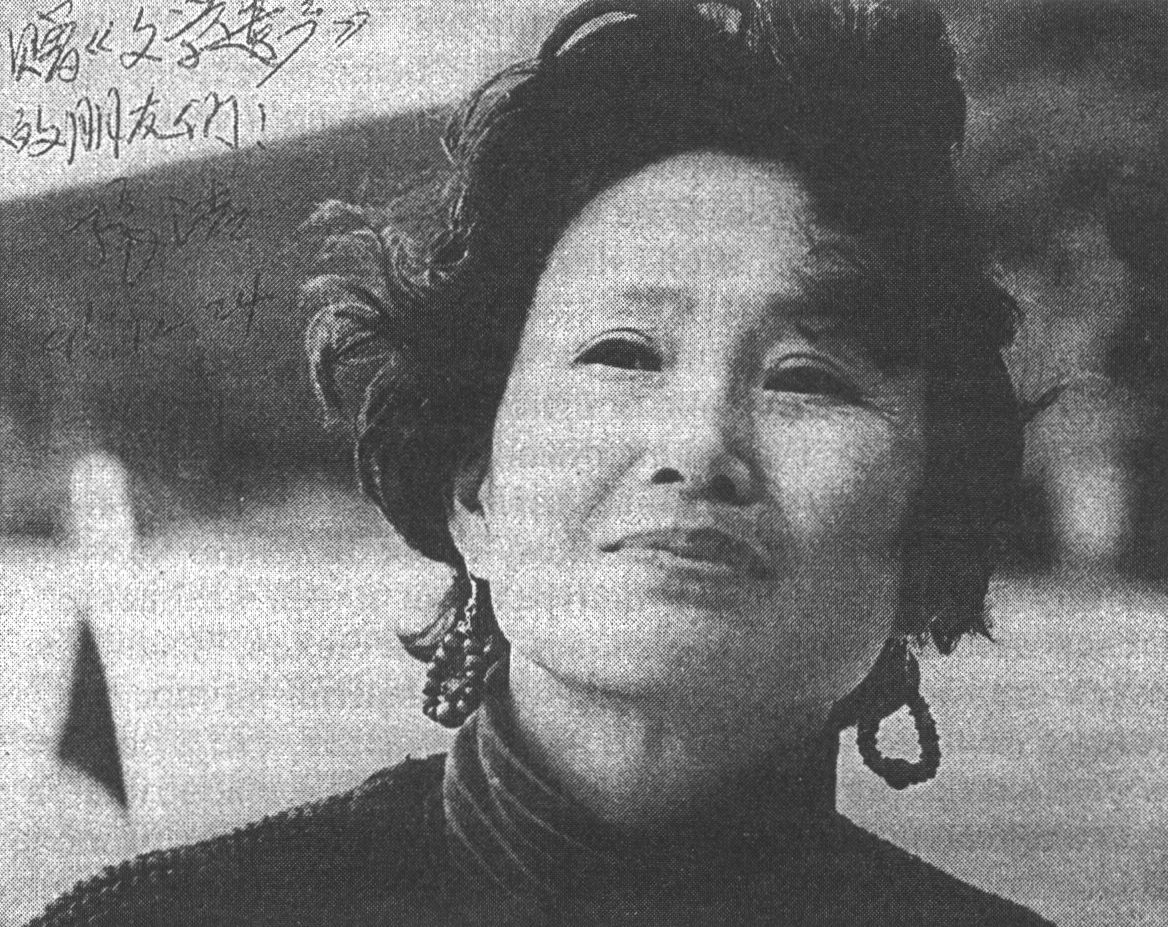

Чжан Цзе. Фотография с дарственной надписью: «Дарю друзьям из «Литературного наследства»», Чжан Цзе. 96.12.24»

Ван Мэн (р. 1934). Фотография

Цао Юй (1910—1996) 1978. Фотография

Лао Шэ (1899—1966). 1939. Фотография

Примечания

*. В воспроизведении китайских имен, состоящих из нескольких иероглифов, на европейских языках, существует две традиции: написание слитное и через дефис (например, Го Можо и Го Мо-жо). В настоящем разделе редакция сочла возможным сохранить в каждой из статей тот вариант транскрипции, который использовали их авторы.

**. Перевод А. Рогачева.

***. Русский перевод см.: Средний возраст. Современная китайская повесть. М., 1985.

****. Русские переводы пьес Цао Юя см.: Цаю Юй. Пьесы. Т. 1—2. М., 1960.

5*. Хорошо сделанная пьеса (франц.).

6*. Сад в доме семьи Цзя, в романе Цао Сюэ-циня (XVIII в.) «Сон в красном тереме». Русский перевод романа. — М., 1958.

1. Лу Синь. Полн. собр. соч. и писем: В 16 т. Пекин, 1981. Т. 10. С. 161.

2. Там же. Т. 4. С. 460.

3. Го Мо-жо. Чехов на Востоке // Го Мо-жо. Кипящая похлебка. Изд. Дафу, 1947. С. 200.

4. Там же.

5. См.: Жо Фэй. Китайские интеллигенты и Чехов // Синьцзянская газета. 1946. 18 мая. С. 3.

6. Слова Лу Синя цит. по: О Лу Сине / Ред. Ли Хэ-линь. Шанхай, 1934. С. 146.

7. Лу Синь, как и Чехов, получил медицинское образование и умер от туберкулеза.

8. Ван Чжао-нянь. Эпоха, народ, искания: Сравнительный анализ эпохи, жизни и творческого пути Лу Синя и Чехова // Вестник Хэбэйского университета. 1985. № 2. С. 49.

9. Там же.

10. Там же. С. 50.

11. Там же. С. 51.

12. Там же.

13. Рассказ Лу Синя по-китайски называется «Фэнбо». Название рассказа Чехова «Переполох» был переведен Жу Луном на китайский язык как «Фэнбо». На основании этого Чжоу Си-чан и сравнивал рассказы Чехова и Лу Синя. Китайское слово «фэнбо» можно перевести на русский язык как «переполох», «волнение» или «буря». Вл. Рогов в своем русском переводе рассказа Лу Синя «Фэнбо» выбрал «Волнение» (см.: Лу Синь. Повести и рассказы. М., 1971. С. 83). По нашему мнению, «Переполох» — более подходящий русский эквивалент китайского «фэнбо», особенно — в статье Чжоу Си-Чана.

14. Чжоу Си-Чан. Мое скромное мнение о рассказах Лу Синя и Чехова // Наньчун шиюань сюебао. 1982. № 3. С. 11.

15. Там же. С. 14.

16. Там же. С. 15.

17. Там же. С. 16.

18. Там же.

19. Линь Син-чжай. Сравнительный анализ «Развода» и «Смерти чиновника» // Лу Сюнь яньцзю. 1983. № 3. С. 59.

20. Там же. С. 52.

21. Там же. С. 58.

22. Ма Чжэн. Художественное проникновение Чехова и Лу Синя в трагическую психологию интеллигенции // Сяньдай жэнь. 1987. № 3. С. 193.

23. Там же. С. 194.

24. Там же. С. 197.

25. Чжу Шоу-тун, Яо Гун-тао. Наш скромный анализ мастерства иронии в рассказах Лу Синя и Чехова // Лу Сюнь яньцзю юекань. 1990. № 10. С. 42.

26. Там же.

27. Лу Синь. Указ. соч. Т. 10. С. 403.

28. Ван Дань. О сопоставлении творчества Чехова и Лу Синя // Лу Сюнь яньцзю юекань. 1996. № 3. С. 46. Вань Дань напечатал в Москве в 1996 г. автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему «Чехов и Лу Синь: Историкогенетические и типологические аспекты».

29. Там же. С. 48.

30. Ван Дань. О «маленьком человеке» Чехова и Лу Синя // Вайго вэньсюе. 1966. № 3. С. 76, 77.

31. См.: Там же. С. 77.

32. См.: Хуан Мань-цзюнь. О своеобразии реализма творчества Ша Тина // Хуачжун шиюань сюебао. Чжэсюе шэхуэйкэсюе бань. 1981. № 3; 1982. № 1. То же: Ша Тин / Ред. Чжан Да-мин. Гонконг. 1984. С. 226, 228, 230; Ши Хэн. Новые силы в литературе // Сяньдай. 1934. Кн. 4. № 4, № 6; У Цзу-Сян. Рекомендуем четыре рассказа // Говэнь юекань. 1941. № 11; Ван Яо. Предисловие к исследованию Хуан Мань-цзюня «О реалистическом творчестве Ша Тина» // Хуачжун шиюань сюебао. Чжэсюе шэхуйкэсюе бань. 1981. № 3; Тань Син-го. Об оригинальности Ай У // Вэньи бао. 1981. № 6; У Фу-хуй. Как обличать темное: поэтичность и комедийность рассказов Ша Тина // Вэньсюе пинлунь. 1982. № 5. То же: Ша Тин. Материалы для исследования / Ред. Хуан Мань-цзюнь; Ма Гуан-юй. Пекин, 1986. С. 308, 324—325, 252—254, 248—250, 289, 293.

33. Ли Чин-синь. Мое скромное исследование искусства беллетристики Ша Тина. Сычуань, 1987. С. 122, 125.

34. Там же. С. 125. См.: Елизарова М.Е. Творчество Чехова и вопросы реализма конца XIX века. М., 1958. С. 178.

35. Жуань Хан. Сопоставление рассказов Ша Тина и Чехова: также о месте Ша Тина в истории современной китайской литературы // Шэхуэйкэсюе яньцзю. 1996. № 3. С. 107.

36. Там же. С. 108.

37. Там же. С. 109.

38. Там же.

39. Там же. С. 110.

40. Там же.

41. Там же.

42. Переписка Чжоу Яна и Ша Тина о «Сюй Мао и его дочерях» // Вэньи бао. 1980. № 4. То же: Ша Тин. Материалы для исследования. С. 158—159.

43. У Фу-хуэй. Биография Ша Тина. Пекин, 1990. С. 100.

44. Ша Тин. Беседа с молодыми писателями // Циннянь цзоцзя. 1982. № 2. То же: Ша Тин. Материалы для исследования. С. 66.

45. См.: Хуан Го-фу. Ай У и Ша Тин // Цза Чжи. 1943. Т. 10. № 6. 10 марта. То же: Ша Тин. Материалы для исследования. С. 109.

46. См.: У фу-хуэй. Указ. соч. С. 103.

47. Ша Тин. Предисловие к кн.: Ша Тин. С весенней прогулки // Душу. 1981. № 10. То же: Ша Тин. Материалы для исследования. С. 116.

48. Ша Тин. Послесловие к кн.: Ша Тин. Рассказы. Пекин, 1953. То же: Ша Тин. Материалы для исследования. С. 183.

49. Е Шао-цзюнь также известен как Е Шэн-тао. В старом Китае у человека часто бывает два имени. В данном случае Шао-цзюнь — первое имя, Шэн-тао — второе. Писатель использовал в литературе оба имени, и оба одинаково популярны. В большинстве книг по истории современной китайской литературы писателя называют Е Шао-цзюнь, иногда в скобках указывается также и его второе имя — Е Шэн-тао.

50. Чэнь Юань-кай. Чехов и китайские писатели: К 80-летию смерти Чехова // Вайго вэньсюе синьшан. 1984. № 3. С. 40.

51. См.: Е Шао-цзюнь. О прошлом // Е Шао-цзюнь. Шаги. Изд. «Новый Китай», 1931; Янь Хуо. Е Шэн-тао: более полувека на писательском поприще // Облики современных китайских писателей. Гонконг, 1980. То же: Е Шэн-тао. Материалы для исследования / Ред. Лю Цзэн-жэнь, Фэн Гуан-лянь. Пекин, 1988. С. 115, 169.

52. Е Шэн-тао. Авторское предисловие // Е Шэн-тао. Избранные сочинения. Изд. Просвещенность. 1957. Е Шэн-тао. Материалы для исследования. С. 257.

53. Е Шэн-тао. Завязки и развязки // Чжунсюешэн. 1935. № 58. 1 октября. То же: Е Шэн-тао. Материалы для исследования. С. 322.

54. Чжун Цзы-ман. О Чжан Тянь-и // Сяошо юебао. 1943. № 38. Цит. по: Хуан Хоу-син. Литературный путь Чжан Тянь-и. Шанхай, 1993. С. 41.

55. См.: Хуан Хоу-син. Указ. соч. С. 147; Сунь Чан-си, Ван Чжань. Наше скромное исследование творческого своеобразия рассказов Чжан Тянь-и // Люцюань. 1980. № 2. То же: Чжан Тянь-и. Материалы для исследования / Ред. Шэнь Чэн-куань, Хуан Хоу-син, У Фу-хуй. Пекин, 1982. С. 403. «Жулинь вайши» («Из мира ученых») в русском переводе — также под названием «Неофициальная история конфуцианцев». Автор романа — У Цзин-цзы (1701—1754).

56. См.: Чжан Тянь-и. Краткая автобиография // Чжан Тянь-и. Материалы для исследования. С. 115.

57. Цит. по: Чэнь Юань-кай. Указ. соч. С. 40.

58. Цит. по: Хуан Хоу-син. Указ. соч. С. 147.

59. См.: Там же. С. 137—138. Хуан Хоу-син ссылается на статью Луначарского «Чехов и его произведения как общественное явление» // Луначарский А.В. Классики русской литературы. М., 1937. С. 383.

60. Хуан Хоу-син. Указ. соч. С. 138.

61. Чэнь Юань-кай. Указ. соч. С. 40, 41.

62. Чжан Цзе пишет в рассказе, что это переводное собрание называется «Собранием избранных рассказов и повестей Чехова». Оно было издано в 27 томах в течение 1950—1958 гг. Точно такое собрание существует в Китае в реальности (см. в наст. кн. обзор Е.А. Серебрякова, примеч. 118).

63. Чжан Синь-синь. Изорвать, изорвать, изорвать, чтобы сложить // Чжунго цзоцзя. 1986. № 2. С. 198.

64. Вэнь Сяо-юй. Ведущее к душе искусство: о произведениях Чжан Цзе // Вэньсюе пинлунь цуншу. Пекин, 1981. Вып. 10. То же: Специальный сборник исследований о Чжан Цзе / Ред. Хэ Хо-жэнь. Гуйчжоу, 1991. С. 195.

65. Там же. С. 196.

66. Сунь Шао-чжэнь. За высокую духовную культуру: мое скромное мнение о стремлении Чжан Цзе к красоте // Дандай Вэньсюе яньцзю цункань. Пекин, 1981. Вып. 2. Специальный сборник исследований о Чжан Цзе. С. 207.

67. Там же. С. 213.

68. Сюй Вэнь-юй. Беллетристический мир Чжан Цзе. Пекин, 1991. С. 93.

69. Там же. С. 254.

70. Там же. С. 252.

71. Там же. С. 254.

72. Чжан Цзе. Ковчег. Пекин, 1988. С. 95.

73. Там же.

74. Чжан Цзе. Любовь не может быть забыта // Чжан Цзе. <Сборник рассказов>. Пекин, 1993. С. 32.

75. Слова Алехина «в его ходячем смысле» из рассказа «О любви» (10, 74) на китайский язык переводятся как «цзай путун ии шанды» (Чехов. Собр. избранных рассказов и повестей: В 27 т. Шанхай, 1950—1958 / Пер. с англ. Жу Луна. Т. 21. С. 34). Шань-шань в своем повествовании использует точь-в-точь эти самые китайские слова.

76. См.: Чжан Цзе. Тяжелые крылья / Пер. с китайского В. Семанова. М., 1989. С. 225.

77. Чжан Цзе. Указ. соч. С. 26.

78. Там же. С. 28.

79. Там же. С. 26, 27.

80. Там же. С. 27—28.

81. Чжан Цзе. Неоконченные записки // Чжан Цзе. Ковчег. С. 148—149.

82. Там же. С. 150.

83. Там же. С. 82.

84. Там же.