Яков Петрович Полонский (1819—1898) — русский поэт, писатель и драматург. Член-корреспондент Петербургской академии наук (1886). Полонский был одним из тех писателей старшего поколения, кто высоко оценил дарование Антона Павловича Чехова и хлопотал о присуждении ему Пушкинской премии Академии наук, выдававшейся «за лучшие художественные произведения, которые отличаются высшим художественным достоинством». Брат Антона Чехова Александр 18 октября 1887 года писал ему о премии и Полонском: «Полонский несколько раз заезжал к Суворину по поводу твоей книги и этого вопроса. Он ходит на костыле, и подниматься по 2 раза в день с больною ногой в 3-й этаж к Суворину — дело не легкое. Значит, увенчание твоего чела лаврами, миртами и славою задумано всерьез».

Личное знакомство Чехова с Полонским состоялось в декабре 1887 года в Петербурге. Они поддерживали дружеские отношения, вели переписку. Поездка в Петербург в марте 1888 года была для Чехова особенной. Появление «Степи» вызвало усиленное внимание к автору повести со стороны петербуржцев. «Куда ни приду, всюду говорят о моей «Степи». Был у Плещеева, Щеглова и пр., а вечером иду к Полонскому», — сообщал Чехов родным. Полонский посвятил Чехову стихотворение «У двери» («Однажды в ночь осеннюю...», 1888). Чехов в свою очередь посвятил Полонскому один из самых поэтичных своих рассказов — «Счастье». Получив письмо Чехова, старый поэт ответил так: «Я оставлю его в наследие моему потомству — авось какой-нибудь внук мой прочтет его и скажет: "Эге! Даже Чехов, и тот признавал в некотором роде талант моего дедушки!"»

Биография

Яков Петрович Полонский родился 7 декабря 1819 года в Рязани в семье бедного чиновника-дворянина Петра Григорьевича Полонского и Натальи Яковлевны Полонской (урожд. Кафтыревой). В 1838 году окончил Рязанскую гимназию, в 1844 году — юридический факультет Императорского Московского университета. В студенческие годы Полонский сблизился с А.А. Григорьевым и А.А. Фетом, познакомился также с П.Я. Чаадаевым, А.С. Хомяковым, Т.Н. Грановским. В 1840 году в журнале «Отечественные записки» опубликовал первое стихотворение — «Священный благовест торжественно звучит...». Участвовал в студенческом альманахе «Подземные ключи» (1841). В это время познакомился с И.С. Тургеневым, дружба с которым продолжалась до смерти последнего. В 1844 году по подписке издаёт свой первый сборник стихотворений — «Гаммы».

После окончания университета Полонский переехал в Одессу. В апреле 1846 года он получил назначение в Тифлис, где до 1851 года совмещал службу помощника канцелярии кавказского наместника М. Воронцова и помощника редактора газеты «Закавказский вестник». С начала 1850 года вел в «Закавказском вестнике» раздел «Фельетон», в котором публиковал свои сочинения: статистические данные о климате, населении, природных богатствах Кавказа, этнографические и художественные очерки, фельетоны и этнографические заметки, стихотворения, вошедшие в сборник «Сазандар», первую главу повести «Тифлисские ночи». Кавказскими впечатлениями навеяны его лучшие стихи, принесшие молодому чиновнику всероссийскую известность.

С 8 апреля 1852 по 26 октября 1855 и с 26 апреля 1856 по 9 марта 1860 года был в отставке. С 1851 по 1859 год сотрудничал с журналом «Современник», редактировал в 1859—1860-х годах журнал «Русское слово». Служил секретарём и младшим цензором в «Комитете цензуры иностранной», в Совете Главного управления по делам печати (1860—1896). С 4 апреля 1876 года состоял в чине действительного статского советника. Был награждён орденами Св. Владимира 3-й ст. (1883), Св. Станислава 1-й ст. (1888). С 1886 года — член-корреспондент Петербургской академии наук.

Литературное наследие Полонского велико и неравноценно; включает в себя несколько сборников стихотворений, многочисленные поэмы, романы и рассказы. Первый поэтический сборник Полонского — «Гаммы» (1844). Выпущенный в Одессе второй сборник «Стихотворения 1845 года» вызвал отрицательную оценку В.Г. Белинского. В сборнике «Сазандар» (1849) Полонский воссоздал дух и быт народов Кавказа. Небольшая часть стихов Полонского относится к так называемой гражданской лирике («Признаться сказать, я забыл, господа», «Миазм» и другие). Среди поэм Полонского наиболее значительна поэма-сказка «Кузнечик-музыкант» (1859). Примечательны также «Больной писатель (сороковых годов)» (драматическое произведение в стихах; изд. в 1886), посвященное последним дням В.Г. Белинского, послужившего прототипом герою, и неоконченный роман в стихах «Свежее преданье» (1861).

Полонский писал также прозу. Первый сборник прозы «Рассказы» вышел отдельным изданием в 1859 году. В романах «Признания Сергея Чалыгина» (1867) и «Женитьба Атуева» (1869) следовал И.С. Тургеневу. В основу романа «Дешёвый город» (1879) легли впечатления одесской жизни. Публиковал также тексты мемуарного характера: «Мой дядя и кое-что из его рассказов», «Старина и мое детство», «Школьные годы (Начало грамотности и гимназия)», «Мои студенческие воспоминания», «И.С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину». В 1852 году написал своё первое драматическое произведение — пятиактную драму «Дареджана Имеретинская», сюжет которой взят из грузинской истории XVII века.

На стихотворения Полонского создано 128 музыкальных произведений шестьюдесятью семью композиторами. На слова Полонского писали музыку А.С. Даргомыжский, П.И. Чайковский, Цезарь Кюи, С.В. Рахманинов, С.И. Танеев, А.Г. Рубинштейн, М.М. Иванов, А.Т. Гречанинов. Многие из написанных произведений стали популярными романсами и песнями. «Песня цыганки» («Мой костёр в тумане светит»), написанная в 1853 году, стала народной песней.

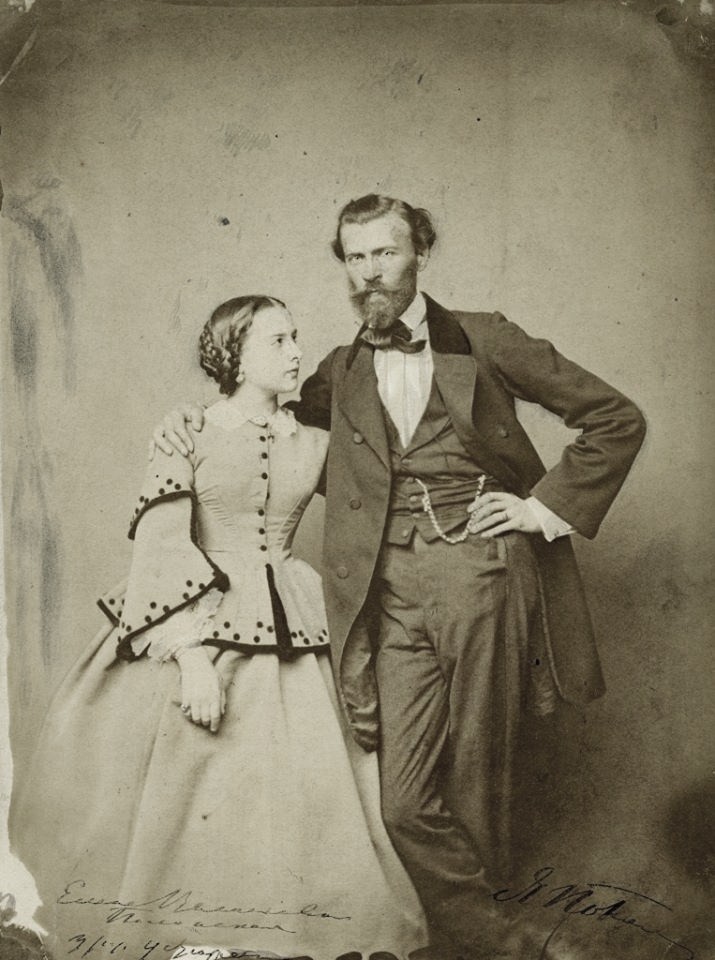

Яков Полонский был дважды женат. Первая жена (с 13 июля 1858 года) — Елена Васильевна Устюжская (1840—1860), дочь певчего русской церкви в Париже Василия Кузьмича Устюжского и француженки. Первая жена Полонского умерла в Петербурге от последствий брюшного тифа, соединившегося с выкидышем. Их сын Андрей, родившийся 4 апреля 1859 года, умер в январе 1860 года.

Вторая жена (с 17 июля 1866 года) — Жозефина-Гертруда Антоновна Рюльман (1843—1920), скульптор-любитель, сестра известного врача Антона Антоновича Рюльмана. В браке имели двух сыновей, Александра (1868—1934) и Бориса (1875—1923), и дочь Наталью (1870—1929).

Скончался Яков Полонский в Петербурге 18 октября 1898 года, похоронен в Ольговом монастыре под Рязанью. В 1958 году прах был перезахоронен на территории Рязанского кремля.

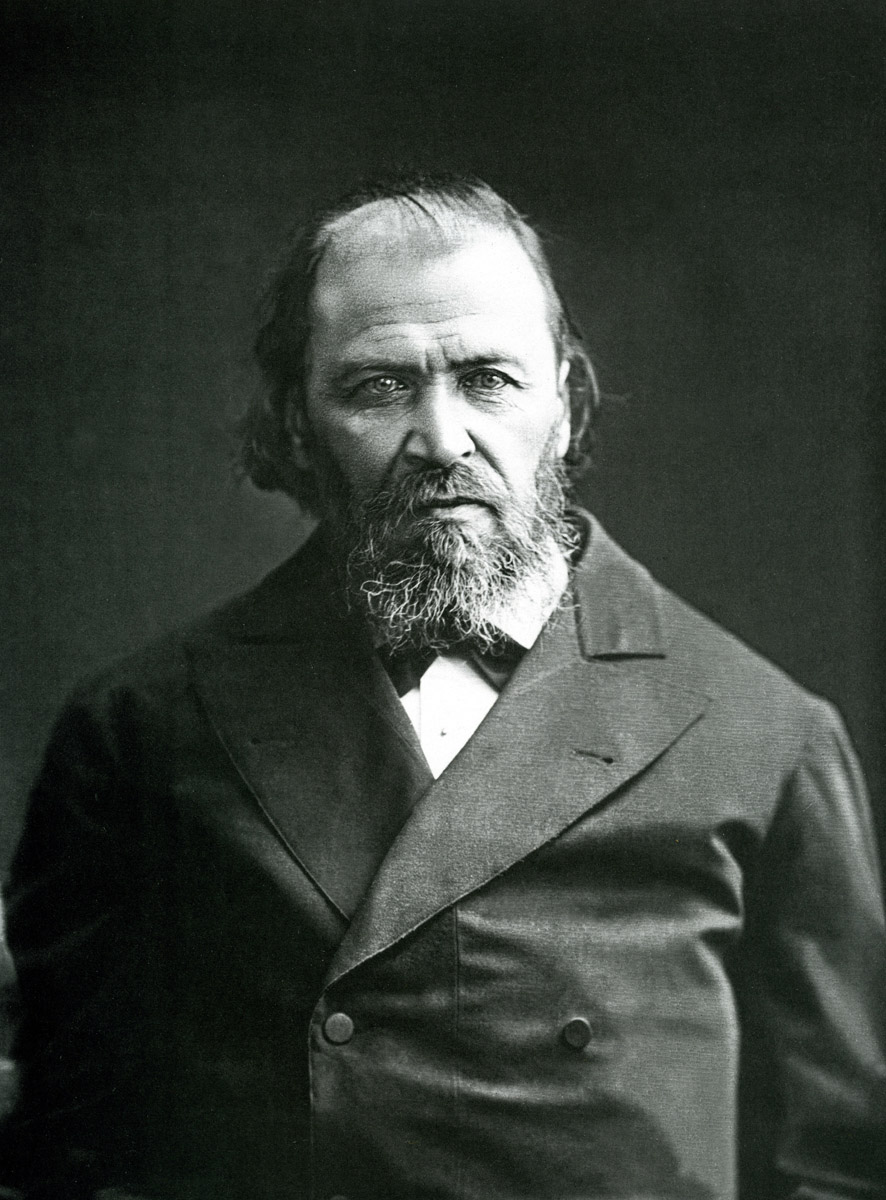

Яков Петрович Полонский

Яков Петрович Полонский с первой женой

Яков Петрович Полонский