Описание лексической системы языка необходимо осуществлять как на уровне системы (парадигматика), так и на уровне текста (синтагматика), поскольку семантические отношения в системе находятся в тесной связи с теми отношениями, которые выявляются в тексте. Парадигматика раскрывает семантическую ценность словесных знаков и соответствующие ей модели смысловых отношений номинативных единиц языка в системе языка, синтагматика же указывает на конкретные формы и способы актуализации системных возможностей, отражает условия и степень реализации этих потенций. Особенно отчетливо пересечение синтагматики и парадигматики проявляется на уровне антонимических отношений в лексике. В синтагматическом плане пару слов можно назвать антонимами, если эти слова встречаются в одном контексте. Анализ антонимов в синтагматическом плане связан с их характеристикой в парадигматическом отношении, то есть анализом антонимических парадигм.

Необходимо определить понятие парадигма, которое функционирует в различных дисциплинах. В «Словаре философских терминов» отмечено, что парадигма — одно из основных понятий современной философии науки, введенное в научный оборот Т. Куном в его работе «Структура научных революций». В общем виде парадигма означает совокупность научных достижений, «которые в течение некоторого времени признаются определенным научным сообществом как основа развития его дальнейшей практической деятельности». В философском понимании парадигма — это не просто совокупность теорий, это еще и набор образцов решения конкретных задач, исследования конкретных вопросов [Словарь филос. терм. 2004, с. 402].

Понятие парадигмы в настоящее время утратило значение узкоспециального термина философии науки и перешло в общенаучный лексикон.

В науке о языке представлено широкое и узкое понимание парадигмы. В широком смысле парадигма (от греч. paradeigma — пример, образец) — это любой класс лингвистических единиц, противопоставленных друг другу и в то же время объединенных по наличию у них общего признака или выражающих одинаковые ассоциации. В более узком смысле парадигма рассматривается как синоним термина «морфологическая парадигма» [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, с. 366].

В лингвистике произошло развитие понятия «парадигма». Так, в словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой парадигма определяется как: 1) совокупность флективных изменений, служащих образцом формообразования для данной части речи; 2) совокупность форм словоизменения; совокупность словоформ, составляющих данную лексему [Словарь лингв. терминов, 2004, с. 310]. В данном определении рассматривается морфологический аспект понятия парадигма, такое понимание не является исчерпывающим.

В энциклопедии «Русский язык» под редакцией Ю.Н. Караулова находим более полное рассмотрение понятия «парадигма». «Парадигма — ряд противопоставленных языковых единиц, каждый член которого определяется отношениями к другим членам ряда» [Русский язык, 1998, с. 324].

Понятие «парадигма» впервые было разработано в морфологии, затем оно стало использоваться в синтаксисе, лексикологии, словообразовании, стилистике [Русский язык, 1998, с. 325].

В работе мы описываем антонимическую парадигму в аспекте морфологии, синтаксиса и семантики. Поэтому необходимо рассмотреть, как понятие «парадигма» трактуется в разных разделах языкознания.

Парадигма в морфологии — это 1) система словоформ, образующих одну лексему; 2) образец, схема словоизменения. Морфологическую парадигму характеризуют регулярные отношения внутри замкнутого, количественно определенного ряда форм. Состав парадигмы конкретной лексемы определяется ее принадлежностью к части речи и к определенному лексико-грамматическому классу внутри нее. В морфологической парадигме выделяют одну форму в качестве исходной [Русский язык, 1998, с. 325].

В синтаксисе парадигма связана со стремлением представить ряды синтаксических конструкций как видоизменения одной конструкции в соответствии с меной синтаксических значений (например, модально-временные вариации простого предложения). В настоящее время активно разрабатывается парадигматика коммуникативного синтаксиса. Так, например, в синтаксические парадигмы объединяются предложения, реализующие разные коммуникативные задачи, различающиеся порядком слов, местом фразового ударения и т. д. [Русский язык, 1998, с. 325].

В лексико-семантические парадигмы объединяются слова, противопоставленные друг другу по некоторому семантическому признаку. Слово обычно входит в несколько лексико-семантических парадигм. Каждое парадигматическое противопоставление позволяет выделить существенные элементы значения слов — общие и дифференциальные признаки для каждого ряда. В лексические парадигмы объединяют синонимы, антонимы, слова одной семантической группы и др. [Русский язык, 1998, с. 326].

По отношению к родовому понятию «лексико-семантическая парадигма» термин «антонимическая парадигма» является гипонимом.

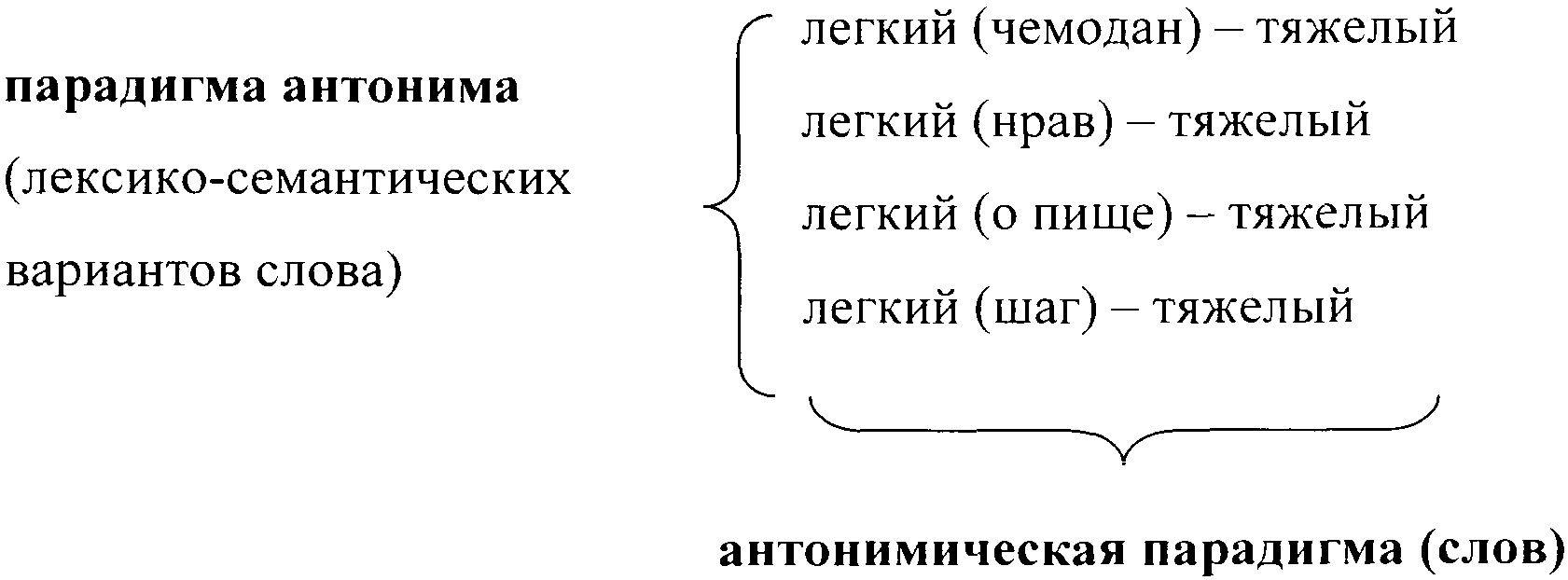

Вслед за Л.А. Новиковым будем различать два термина «антонимическая парадигма» и «парадигма антонима» [Новиков, 1973, с. 141]. Лексико-семантические варианты слов объединяются в парадигму антонима (многозначного слова), а сами слова-антонимы в антонимические парадигмы (ряды, цепочки, циклы). Характер антонимических парадигм может быть различным. Парадигма, как отмечает Л.А. Новиков, может состоять всего из двух слов (женатый — холостой) или ряда слов, образующих градуальную последовательность (холодный — теплый — горячий), циклов. Учитывая многозначность слов-антонимов в рамках каждой антонимической парадигмы, можно анализировать парадигму антонима, т. к. различные значения (лексико-семантические варианты) одного и того же слова могут иметь разные антонимы. Например:

Парадигматический аспект анализа противоположности в лексике позволяет вскрыть системность антонимии как явления языка. Антонимические парадигмы могут объединяться в целые микросистемы посредством словообразовательных связей (умный — глупый, ум — глупость, умнеть — глупеть и т. д.) Помимо словообразовательных связей антонимические парадигмы могут объединяться связями функционального характера, которые являются менее очевидными, чем первые [Новиков, 1973, с. 144]. Такие микросистемы включают разнокорневые слова, которые являются выражением одной и той же функции, например функции «большой / маленький»:

| Большой / маленький |

(мороз) |

= сильный — слабый |

|

(река) |

= глубокая — мелкая | |

| большой / маленький |

(дом) |

= высокий — низкий |

|

(дорога) |

= широкая — узкая | |

|

(сумка) |

= тяжелая — легкая |

Учет функциональных и словообразовательных связей слов позволяет глубже понять систему противопоставлений единиц языка.

Е.И. Диброва и Н.Ю. Донченко утверждают, что «антонимическая парадигма в своем широком и узком понимании представляет собой начальное звено в организации лексической противоположности» [Диброва, Донченко, 2000, с. 88]. Специфической особенностью антонимической парадигмы является парность состава — наличие позитивного и негативного членов. Противопоставляясь друг другу, члены антонимической парадигмы организуются на основе общих и дифференциальных семантических признаков. Дифференциальным признаком антонима является наличие семы «не», входящей в состав одного из членов: легкий — тяжелый (= «не» + легкий)». Поэтому необходимо рассматривать частеречное выражение слов в рамках антонимической парадигмы; наиболее продуктивные синтаксические конструкции, в которых реализуется значение противоположности обратиться к семантике языковых единиц, образующих антонимические парадигмы.

Итак, под антонимической парадигмой следует понимать совокупность семантических и грамматических свойств языковых единиц, репрезентирующих отношение противоположности в рамках определенного контекста. Антонимическая парадигма представляет собой центр противоположности высказывания, обладающий закономерными связями своих компонентов и характеризующийся определенной целостностью. Каждый компонент антонимической парадигмы существует не изолированно, а лишь в корреляции с другим членом, так как антонимическая парадигма выполняет функцию минимальной антонимической структуры.

Анализируя структуру и семантику антонимической парадигмы, мы, вслед за Е.И. Дибровой, Н.Ю. Донченко, Е.А. Боровых, рассматриваем следующие дифференциальные признаки данной структуры:

1. Квантитативный состав антонимической парадигмы, который определяется тем, какие структуры соотнесены друг с другом. Выделяется 5 типов позиционного построения антонимической парадигмы; противопоставление одиночных членов; противопоставление одиночного и распространенного антонимических членов; противопоставление распространенных антонимических членов (свободных словосочетаний); противопоставление слова / свободного словосочетания фразеологическому словосочетанию; противопоставление двух фразеологических словосочетаний.

2. Выраженность членов антонимической парадигмы может быть одночастеречной и межчастеречной.

3. Характерные синтаксические конструкции антонимической парадигмы:

а) антонимы — однородные члены предложения, объединенные при помощи противительных союзов а, но, соединительного союза и, союза или в противительно-разделительном значении, сочинительной конструкции не — а, имеющей противительно-разделительное значение, а также бессоюзной связью;

б) антонимы — члены разных частей простого предложения, т. е. соотносятся между собой подлежащее и дополнение, определение и сказуемое и т. д.;

в) антонимы — члены разных частей сложного предложения как союзного, так и бессоюзного; при этом различаются два вида соотношений: параллельное — соотносятся одинаковые члены предложения, непараллельное — разные члены предложения.

4. Параллелизм и непараллелизм строения антонимической парадигмы.

5. На передний план в рамках антонимической парадигмы выходит эмоционально-экспрессивная функция антонима.

6. Одним из признаков антонимической парадигмы выступает контекстное возникновение противоположности значения слов; преодоление автоматизма антонимических образований.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |