...Оригинальность автора сидит не только в стиле, но и в способе мышления, в убеждениях и проч...

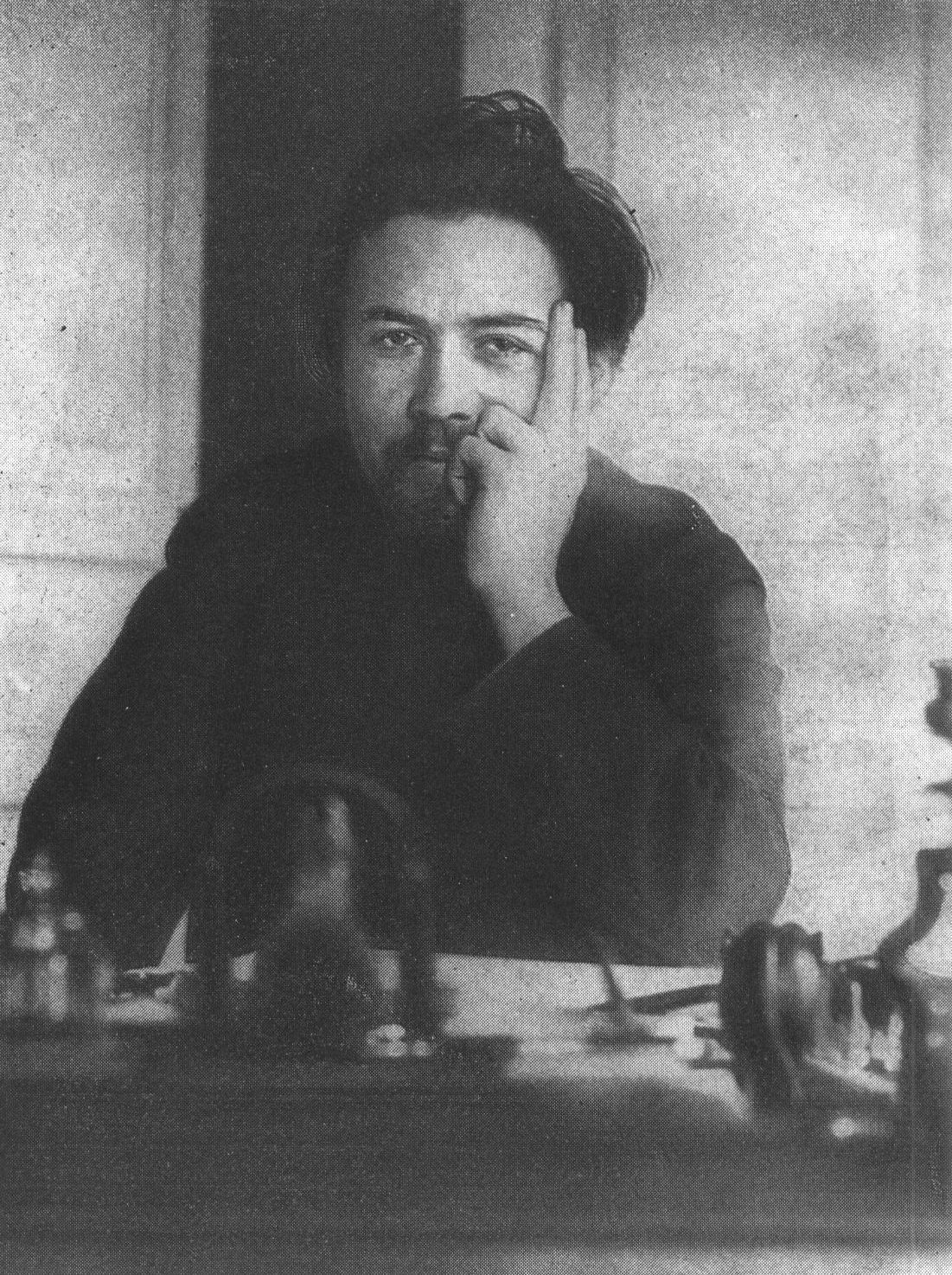

А.П. Чехов

Если, как считал Пушкин, нет ничего занимательнее, чем следовать за мыслью великого человека, то следовать за его художественной мыслью едва ли не увлекательнее. Но не ради одной занимательности, конечно, мы пытаемся установить, как возникают и формируются творческие замыслы, какой длинный путь они проходят, начиная с того момента, когда в сознании автора возникают смутные контуры будущего произведения, и кончая тем счастливым мигом, когда оно, уже совсем готовое, попадает наконец в руки читателя.

И не простое любопытство влечет нас к тайнам творческой работы писателя. Нам мало знать, как он работает, что предпочитает — вынашивать в уме годами свои замыслы или импровизировать с пером в руках; идет ли у него работа успешнее в долгие зимние вечера, или он любит писать под шум осеннего дождя, плодотворнее для него тихое время летних каникул в городе или ему лучше работается в дни весенних «перевертышей». Изучающему творческую лабораторию писателя недостаточно знать и то, располагает ли его к работе привычная домашняя обстановка (может быть, в буквальном смысле писательский кабинет, если таковой у него имеется, и ему незачем ютиться за корпусом ножной швейной машины, вроде той, которая заменяла подчас молодому Чехову письменный стол) или его посещает вдохновенье в самых неожиданных местах — в вагонном купе, на садовой скамейке, в шумном зале кафе и т. д.

Композитор Арам Хачатурян признался как-то, что долго не дававшаяся ему мелодия знаменитого вальса для постановки драмы Лермонтова «Маскарад» вдруг «пришла» к нему, когда он позировал художнице Евгении Пастернак. Не так непосредственно, но бывают связаны, очевидно, и зреющие замыслы писателя с часами и днями, проведенными им перед мольбертом художника. Ко времени двухнедельного общения Достоевского с В.Г. Перовым (конец апреля — начало мая 1872 года) у него в работе были последние главы романа «Бесы» и уже был задуман следующий роман — «Подросток». Долгие беседы Толстого с И.Н. Крамским в сентябре 1873 года о христианстве, об искусстве происходили тогда, когда он уже «очень подвинулся» в писании «Анны Карениной», но испытывал как раз затруднения в работе над романом. Художнику И.Э. Бразу пришлось писать портрет Чехова, только что пережившего тяжелый приступ болезни, не строившего пока каких-то больших планов (вдруг возникла мысль, неожиданная для него, — переводить Мопассана), но приблизительно в те же дни в его записной книжке появились заметки к рассказам, которые он написал, когда Окреп немного физически («Печенег», «Случай из практики», «В родном углу»).

Мало вероятно, чтобы писатель, предоставленный своим мыслям на время долгих часов вынужденного уединения, именно в эти минуты отказался от привычного состояния творческой активности. Все это любопытно, разумеется.

Нам небезынтересно также знать, садится ли наш автор за работу методически, «ежедневно в один и тот же час» (как настойчиво советовал Флобер и как любила — по утрам — Марина Цветаева, долгие годы не имевшая такой возможности и жестоко страдавшая от этого), или он дожидается особого творческого подъема, чтобы забыть все, что творится вокруг, и с лихорадочной быстротой записать набегающие на него лавиной картины, эпизоды, диалоги — всю ту жизнь, которая в эти часы и дни с необыкновенной скоростью рождается в его воображении. И все-таки знать только это — значит не знать ничего о самом творчестве писателя.

Даже ответ на такой важный вопрос — пробуждается ли в нашем авторе писательский инстинкт от толчка, идущего из внешней жизни, или зреет спонтанно, — нас не может вполне удовлетворить, если за ним не встает перспектива ответа на другой вопрос: а какое отношение это имеет к самому творчеству писателя — к его художественному методу и поэтической форме произведений?

Если, изучая поэтику литературного произведения, мы не довольствуемся тем, как оно построено, и ищем ответов, почему так, а не иначе, — иными словами, ищем функцию составных данной поэтической системы, — то и творческая «кухня» писателя нам интересна не сама по себе, а потому, что шире открывает двери в его художественный мир, с новых сторон освещает глубокий смысл его искусства.

Целая армия текстологов мучается, разбирая — до боли в глазах! — тщательно зачеркнутое писателем слово, которое он почему-то не захотел ввести в свою рукопись (иногда — множество вариантов одного слова, как у Пушкина), и это совсем не праздное занятие. Не праздное, потому что уже отбор характеризует писательский почерк не меньше, чем другие его особенности. Ведь отобрать — значит исключить одно и выбрать другое, — это ли не широкое поле для изучения специфики рождающегося замысла? Один счастливо найденный художественный факт может органически слиться с фактами, которые уже прежде прижились в образующейся под пером художника новой структуре. Другой же, не менее прекрасный, может оказаться не совместимым с ним, как бывают несовместимы биологические ткани. Автор всегда чувствует эту несовместимость и, чтобы спасти свой замысел, принуждает себя уничтожить уже, казалось, добытый из тонны руды грамм радия. И даже тогда, когда писатель делает вид, что он не выбирает события, то и в этом сознательном отречении все равно чувствуется художественная необходимость, которая продиктована замыслом.

Так поступил Макс Фриш в романе «Назову себя Гантенбайн». В этом произведении не одна или несколько фабульных линий, как это бывает обычно в романах. Фриш предлагает читателю возможные варианты развития фабулы — по логике: событие могло произойти так, но могло ведь случиться иначе — и включает в повествование этот «иной» вариант на равных основаниях с первым. Соответственно и герои его наделены не одной, а двумя или несколькими, потенциально множеством биографий. В результате с щемящей сердце новизной встает трагическая судьба личности, затерянной в современном западном мире: несмотря на смутное стремление человека найти свое место в жизни вопреки року, множественность жизненных путей оказывается еще страшнее, чем рок, и выход из лабиринта еще не виден... Иными словами, даже нарочитый отказ от отбора сюжетного материала служит той же цели, что и отбор, если перед нами подлинное произведение искусства. Изучая оба способа включения фактов в произведение, мы приближаемся к самой его сути. А сколько других, не менее важных вопросов встает перед исследователем, стремящимся понять логику развития художественной мысли писателя! Разбираться в них имеет смысл только так, чтобы понятнее стали сами произведения, явившиеся результатом этого развития. Иначе и незачем пускаться в это необыкновенное путешествие — за мыслью.

Проникая в творческую лабораторию писателя, мы часто в грубой и схематической форме пытаемся воссоздать весь сложный и противоречивый путь исканий художника — его замыслов и осуществлений, находок и замен, новых находок и новых замен. По первому впечатлению изучать эту закулисную работу художника — труд неблагодарный, «...даже самые удачные находки и догадки текстологов так же не способны показать истинный процесс творчества, как топографическая карта не способна показать живой пейзаж данной местности — с дубами, ивами, речкой...» — считает Лев Озеров, автор, несомненно уважающий текстологическую науку1. Но такие работы и не преследуют неосуществимой цели копирования действительного творческого акта и чаще всего имеют более широкий интерес, чем историко-литературное комментирование художественных явлений. Хотелось бы, чтобы и настоящая книга заинтересовала не только тех, кто изучает Чехова или просто любит его бескорыстной читательской любовью. Автор надеется, что в нее заглянут и нынешние собратья Чехова по перу, его литературные потомки.

Конечно, не для рецептов ныне здравствующим писателям пишутся подобные книги. Да и кто из настоящих художников пользовался когда-нибудь пособием этого рода? Можно рассказать, как написан «Медный всадник», справедливо замечает в той же книге Лев Озеров, но как написать его — никто не скажет. Все это справедливо. Тем не менее труды о творческом процессе могут представлять определенный интерес и для нашей литературной современности. Искать в таких книгах «методических указаний» для очередного замысла действительно никто не станет, но найти в них нечто, от чего работа над замыслом пойдет скорее (и спорее), — возможно. Чье-то внимание может привлечь просто штрих из творческой истории известного миру шедевра, кто-то задумается над оброненным художником проницательным замечанием о каком-нибудь техническом приеме. Не пройдет пишущий читатель и мимо отмеченных в такой книге общих закономерностей творческого процесса.

Итак, изучение творческой работы писателя не только обогащает наше представление о данном художнике (историко-литературный аспект), не только помогает читателю уяснить некоторые законы психологии творчества (теоретический аспект): оно может иметь и профессиональное, практическое значение, давая в руки пишущему материал, далеко не безразличный для его творческого роста, а значит, и для развития современной литературы.

Научная книга о литературе имеет такое же право на внимание творящего художника, как и любая другая книга, как и весь окружающий его богатый мир. От других книг ее отличает лишь то, что в ней сконцентрирован чужой опыт. А чужой опыт, если он хорош, весьма заразителен, когда дело касается творчества.

Каждое из трех значений, какие имеет исследование творческого процесса (историко-литературное; теоретическое; практическое или профессиональное) расширяет привычные для нас горизонты художественного мира, который именуется лаконично — именем художника: мир Пушкина, мир Толстого, мир Достоевского, мир Чехова. Будет ли поучительной настоящая книга хотя бы в одном из трех значений — судить читателю.

Но договоримся точнее, каков ее предмет.

Движение художественной мысли Чехова в нашей книге — это не движение его замысла от того момента, когда он только «чуть-чуть забрезжил в мозгу, как самый ранний рассвет»2, вплоть до последнего авторского переиздания уже вполне завершенного произведения. Мы не предлагаем читателю полной творческой истории повестей, рассказов и пьес, о которых здесь пойдет речь, — это задача труда историко-литературного в точном смысле этого слова. Нас интересует ход работы писателя над его произведениями лишь постольку, поскольку это позволяет установить общие особенности его художественного мышления.

Решение этой задачи, и вообще нелегкое, применительно к Чехову представляет особую трудность, потому что мы имеем дело с автором, отличающимся чрезвычайной скупостью на пояснения к своим созданиям.

Авторы работ, посвященных поэтическому мышлению или психологии творчества, иногда опираются на самооценки писателей, не обращаясь непосредственно к их художественной практике. Определенную вспомогательную роль в изучении творческого процесса русских классиков когда-то действительно играли издания, представляющие собой монтажи из высказываний писателя и его современников. В литературе о Чехове таким пособием долгое время была книга В. Фейдер «А.П. Чехов. Литературный быт и творчество по мемуарным материалам» (Л., «Academia», 1928).

Ныне всякий, занимающийся вопросами творческого процесса, имеет возможность обратиться к публикации высказываний отдельных писателей3 или к собраниям высказываний разных авторов4. Подобные издания приносят ощутимую пользу, когда мы имеем дело с несобранным полностью наследием интересующего нас художника, и выход в свет новых материалов о нем является исключительным событием, которое вдохновляет нас к освоению этих новых документальных массивов. Таким существенным восполнением недостаточности знаний о работе современных писателей является систематическая публикация их автохарактеристик, творческих признаний и «анкет» в журнале «Вопросы литературы» (раздел «В творческой мастерской») и в отдельных книжках серии «Писатели о творчестве» (изд-во «Советская Россия»), материалы к биографии «Советские писатели о творческом процессе», составленные А. Морщихиной5, и т. д. Тип «монтажных» работ ценен в первую очередь богатством фактического материала в них.

На анализе высказываний писателей о своем труде выросли и некоторые концепции творческого процесса, авторы которых стремятся к обобщению наших знаний в этой области6. Таких работ много, «Творческий процесс» и «Психология творчества» грозят уже превратиться в модный литературоведческий жанр. Но ограничение материалом автохарактеристик (на том основании, что лучшим толкователем художественного произведения является его создатель) является существенным изъяном этих концепций. Как бы ни был художник объективен в суждениях о себе самом, он не может дать полного представления о процессе рождения своих творений, да и не стремится обычно к этому. Смысл его высказываний в конце концов сводится к рассказу о том, что он сам переживал, работая над замыслом, а не о том, как этот замысел формировался объективно, меняясь во времени и в своем художественном пространстве.

Без обращения к непосредственным данным творческой истории произведений характеристика творческого акта окажется неполной и, главное, исчезнет его динамика.

Но и пренебрегать авторскими самооценками, видеть только их субъективную сторону и тем самым оказывать им недоверие — значит впадать в другую крайность. (Этой крайности придерживались многие талантливые ученые 20-х годов — и как ни велики были их достижения в имманентном изучении литературных произведений, особенно поэтики, все же в сознательном отречении этих ученых от дополнительных доводов, которые заключены в авторской оценке, была доля научного «аскетизма».) Ни одно исследование, посвященное психологии творчества, не может отличаться научной полнотой, если в нем не будет синтетического подхода к предмету — постижения художественной практики писателя как результата сложного движения, как истории замыслов, меняющихся на ходу, — и здесь важны любые свидетельства, если они проливают свет на действительно происходивший процесс.

Но как подойти к проблеме изучения творческого процесса, если перед нами такой автор, который не писал литературно-критических статей (в отличие от Пушкина, Тургенева, Гончарова, Толстого, Блока и многих других) и вообще не любил теоретических рассуждений о литературе?

Кто занимается Чеховым много лет, тот не может не заразиться его нелюбовью к «общим рассуждениям», к априорным предположениям и дедуктивным выводам. Это художник, требующий от исследователя пристального и внимательного взгляда — не «издалека», а подойдя вплотную к его творениям. Литературоведческие жанры вроде: «Творческий очерк», «Обзор», юбилейное «Слово» — не подходят к искусству Чехова. Авторам таких работ художник мстит тем, что обрекает их на холодность современников и забвение потомков. «О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею!»7 — сокрушался в свое время Горький, и в его искренних словах есть зерно правды, хотя он сам как раз умел писать о Чехове.

Опыт изучения Чехова в нашей стране подтверждает, что литературно-критические и историко-литературные концепции, втискивавшие емкий, непокорный чеховский текст в жесткую однозначную схему, были мало перспективными (в прошлом это мысль Н.К. Михайловского о равнодушии и бесстрастии Чехова-художника, позже это утверждение В.В. Ермилова о революционности Чехова и едва ли не социалистической природе его оптимизма). И наоборот, гораздо более долговечными оказывались те концепции чеховского реализма, которые рождались из конкретного анализа его творчества. В прошлом — это работа Горького о повести «В овраге», в которой чеховское искусство впервые было провозглашено и объективным и человечным одновременно; позже — это статьи А.П. Скафтымова о повестях «Палата № 6» и «Моя жизнь», об отдельных пьесах — работы, открывшие на новом материале идейную и художественную многомерность чеховского искусства.

А. Гумбольдту принадлежит фраза: «Если есть в науке что-либо прочное, так это — факты». Отвлечемся от скептической нотки по отношению к теоретическим достижениям в науке, но признаем, что прочность фактов, например, в науке о русской классической литературе, а особенно о таком художнике, как Чехов, — очевидна.

Настоящая книга родилась из фактов — как результат конкретных наблюдений над творческой историей ряда произведений Чехова. Эти наблюдения, думается, дают некоторое представление о своеобразии художественного мышления писателя.

Мы не будем уподоблять творческую лабораторию зданию, на фасаде которого висит уже известный нам перечень писательских принципов и приемов Чехова. Постараемся, чтобы читатель пришел к их пониманию в ходе нашего исследования: пусть изучение творческого труда Чехова будет для него ездой в незнаемое. Входить в лабораторию и обозревать ее надо не спеша, шаг за шагом, останавливаясь на каждой ступени.

Первая ступень — еще вне таинственного здания лаборатории: она крепко связывает жизнь художника «в миру» с его жизнью в искусстве. На этой ступени мы будем искать, что для нашего автора служило сильнейшим творческим импульсом, что вырывало его из реального быта в быт воображаемый. Непосредственной его работы над отдельными произведениями мы пока мало коснемся, тем не менее мотив «перехода» автора из мира реального в мир, творимый им, — достаточно благодарный для того, чтобы дать представление о некоторых важных особенностях его художественного мышления. Здесь мы у преддверия творческого акта.

Со следующей ступенью мы окажемся внутри чеховской мастерской. Сначала попытаемся подсмотреть, как автор, уже «призванный» Аполлоном, преображал свои реальные впечатления в литературные сюжеты. Постараемся ощутить дыхание жизни в произведениях Чехова и определить степень схождения и расхождения его искусства с действительностью. Иными словами, попытаемся уяснить себе принципы чеховского эстетического освоения действительности. Все это проблемы, без которых изучение художественного метода писателя неполно, особенно если перед нами писатель-реалист.

Пусть читатель не думает, что большое внимание, которое уделяется в настоящей книге связи художественных явлений с жизненным материалом, означает равнодушие к вопросам вымысла и творческой фантазии. Отнюдь нет. Поиски фактического происхождения чеховских сюжетов, образов, ситуаций, мотивов нас интересуют не информационно (как установление таких-то реальных источников), а только в связи с своеобразием творческого процесса и созидающей ролью вымысла.

Сам Чехов однажды достаточно презрительно отозвался о литераторах, которые стремятся писать «только то, что видят, без примеси вымысла», и тем самым грозят превратить художественную литературу в ряд «нотариальных копий»8. Вымысел и есть то, что отличает данного писателя от другого, когда они обращаются к одинаковому жизненному материалу. На характере преображения действительности (и соответственно на своеобразии вымысла) сказывается весь тот сложный комплекс внутренних свойств художника, который зовется талантом.

Художественное преображение жизненных фактов — процесс сложный, логическому анализу поддающийся с большим трудом. Подойти к тайне работы мастера над реальными источниками можно, лишь преодолевая сопротивление этого тонкого и деликатного материала. Как, впрочем, и ко всем другим тайнам творчества.

Одно время наша наука о литературе увлекалась работами типа: «Как сделана «Шинель» (Б. Эйхенбаум), «Как сделан «Дон Кихот» (В. Шкловский). Работы эти не потеряли своей ценности и сейчас. Но авторы их сознавали отличие семантики причастия «сделан» в самом творческом процессе от семантики того же слова в литературоведческом отражении этого процесса. Спустя много лет В. Шкловский писал:

«В слове этом, полагаю, ошибка в том, что произведение не шьется, как шинель.

Произведения делаются, развертываются, в них создаются смысловые узлы, которые соотносятся, углубляя ощутимость произведения. Создаются новые структуры.

Явление это сложное. При исследовании нового материала бытия, при сопоставлении его со старыми структурами, возникает новое познание, новое понимание, новая ощутимость вещи»9.

В оправдание неизбежных издержек и несовершенства нашей работы мы здесь процитируем — о, спасительные авторские самооценки, они и здесь идут нам на помощь — знаменитые строки Льва Толстого, написанные по поводу уже завершенной работы над «Анной Карениной»:

«Если же бы я хотел сказать словами всё то, что имел в виду выразить романом, то я должен был бы написать роман тот самый, который я написал, сначала... Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения»10.

Не того ли опасался задолго до Толстого и великий Гёте, когда от него добивались «идей», которые он вкладывал в свои художественные создания. «В самом деле, — восклицал он, — хорошая это была бы штука, если бы я попытался такую богатую, пеструю и в высшей степени разнообразную жизнь, которую я вложил в моего «Фауста», нанизать на тощий шнурочек одной единой для всего произведения идеи!»11

Да, в художественном явлении все органично, все сцеплено воедино — наука же разъединяет эти сцепления искусственно (и не всегда искусно, к сожалению). Тем не менее без этого членения, без разрыва общей цепи и логического анализа каждого ее звена невозможно научное постижение искусства.

Обращение писателя к материалу действительности — первое из звеньев, которое мы «отцепляем» от единого и цельного акта творчества, чтобы понять его своеобразие. Здесь, кстати, на опыте самого Чехова, обратившегося однажды к жанру научно-документальной книги («Остров Сахалин»), нам придется убедиться, как принципиально отличается художественный способ мышления от научного, даже если оба они вмещаются в сознании одной творящей личности.

Следующее звено — еще один шаг в глубь лаборатории, еще один раздел творческого акта: как организуется сюжет внутри произведения? На каком каркасе Чехов стягивает воедино события и характеры будущего рассказа, повести, пьесы? Художественная мысль писателя предстает здесь в динамике — в непосредственном движении литературного материала.

Иная, экстенсивная форма движения художественной мысли — мысли, рассредоточенной по всему творчеству писателя, иллюстрируется на развитии сквозных мотивов, которые получили итоговое воплощение в последнем произведении Чехова — в «Вишневом саде».

Излюбленные темы Чехова, судьба жанра романа в его творческих поисках, родство драматургических и повествовательных принципов изображения, особенности композиционного распределения материала в произведении и другие подобные вопросы (кроме вопросов, связанных с названными выше главными «ступенями» в изучении творческой лаборатории) будут в центре внимания нашего исследования. Пойдет ли речь о преображении действительных впечатлений в явления искусства, будем ли мы следить за ходом развития действия в чеховских произведениях, за эволюцией замысла одного из задуманных романов и т. д. — во всем этом художественная мысль Чехова, как мы надеемся, предстанет перед читателем в своих исканиях и перипетиях — в движении.

Несколько слов об отборе произведений для этой книги.

Чехов достоин изучения детального, шаг за шагом, рассказ за рассказом. Ограничение постоянной «обоймой» произведений (пусть самых значительных и прекрасных, без которых действительно нельзя понять главного в его искусстве) стало теперь тяготить самих исследователей Чехова. Появилась потребность — открывать все новые и новые окна в его художественный мир. Навстречу этой потребности шла и я, работая над этой книгой.

Каждая глава книги написана на материале определенного круга произведений Чехова. Наиболее ограничен и локализован этот круг в главе второй («От жизни к сюжетам»). Из ранних рассказов, редко попадавших в поле зрения тех, кто специально занимается Чеховым, здесь — «Рассказ без конца», «В Париж!», из более поздних — «Убийство», «Ариадна», которые лишь в последние годы начинают входить в состав «обоймы». Шире и свободнее привлекаются чеховские произведения в первой и третьей главах («В мире вещей», «Логика развития событий»).

Разумеется, распределение анализируемого художественного материала по главам весьма условно. Если путь чеховских сюжетов от жизни к воплощению в главе второй прослежен на пяти-шести примерах, это не значит, что к произведениям, о которых по другому поводу говорится в последних главах (в особенности к «Трем годам» и «Вишневому саду»), нельзя было бы привести столь же выразительный материал, характеризующий их реальную основу. Принятый в книге принцип изучения общих проблем на ограниченном материале продиктован целесообразностью его использования в системе доказательств и иллюстраций к каждой главе и, увы, пока еще невозможностью последовательного изучения творчества Чехова — шаг за шагом, рассказ за рассказом.

Примечания

1. Лев Озеров. Мастерство и волшебство. Книга статей. Изд. второе, дополненное. М., «Советский писатель», 1976, стр. 484.

2. А.П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах, т. XX. М., Гослитиздат, 1944—1951, стр. 226. Письма Чехова последних лет (1897—1904) цитируются по этому изданию, ссылки даются в тексте сокращенно: ПССП, том, страница. Остальные письма и произведения цитируются по Академическому изданию сочинений и писем в тридцати томах. М., «Наука», 1974 — издание еще не завершено; в ссылках обозначена только серия (Сочинения или Письма), том, страница. «Остров Сахалин» цитируется по ПССП.

3. Непосредственно — в книгах типа: «Пушкин о литературе», «Толстой о литературе», «Чехов о литературе» и т. д., и опосредствованно — в записи современников (в серии литературных мемуаров: «Пушкин в воспоминаниях современников» и др.).

4. Сб. «Русские писатели о литературном труде», тт. 1—4. Л., «Советский писатель», 1954—1956, и др.

5. Сб. «Вопросы советской литературы», т. 6. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1957, стр. 455—475.

6. П.Н. Медведев. В лаборатории писателя. Изд-во писателей в Ленинграде, 1933 (2-е изд., Л., «Советский писатель», 1960; 3-е изд., 1971); А.Г. Цейтлин. Труд писателя. Вопросы психологии творчества, культуры и техники писательского труда. М., «Советский писатель», 1962 (2-е изд., 1968); Михаил Арнаудов. Психология литературного творчества. Перевод с болгарского Д.Д. Николаева. М., «Прогресс», 1970; Ян Парандовский. Алхимия слова. Перевод с польского А. Сиповича. Предисловие С. Залыгина. М., «Прогресс», 1972, и др.

7. «М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказывания». М., Гослитиздат, 1951, стр. 144.

8. Слова Чехова приведены в письме к нему О.Г. Этингера (О. Сутугина) за март—апрель 1889 г. См. Письма, т. III, стр. 496.

9. Виктор Шкловский. Тетива. О несходстве сходного. М., «Советский писатель», 1970, стр. 22.

10. Письмо Н.Н. Страхову, 23 апреля 1876 г. Полное собрание сочинений, т. 62. М., 1953, стр. 268—269.

11. Поган Петер Эккерман. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М.—Л., «Academia», 1934, стр. 719.

| К оглавлению | Следующая страница |