<Текст рассказа>

Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:

<1> «Милостивый Государь! Проба пера!?»1

Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано:

<2> «Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я — морда твоя».

<3> «Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».

<4> «Кто писал не знаю, а я дурак читаю».

<5> «Оставил память начальник стола претензий Коловроев».

<6> «Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина который меня Грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева, который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев».

<7> «Никандров социалист!»

<8> «Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка... (зачеркнуто). Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим... (зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки... (далее все зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Курской гимназии Алексей Зудьев».

<9> ка станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник».

<10> «Я знаю кто это писал. Это писал М.Д.»

<11> «Господа! Тельцовский шуллер!»

<12> «Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай, жандарм!»

<13> «Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи.

Дьякон Духов».

(14) «Лопай, что дают»...

<15> «Кто найдет кожаный портсигар тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу».

<16> «Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский».

<17> «Добродетелью украшайтесь».

<18> «Катинька, я вас люблю безумно!»

<19> «Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й».

<20> «Хоть ты и седьмой, а дурак» (С., 2, 358—359).

Композиционный этюд

В рассказе «Жалобная книга» нет сюжета, нет повествования. Он представляет собой набор внешне не связанных друг с другом 20 осколков-записей, имитирующих случайные, разрозненные «жалобы» случайных людей — скучающих пассажиров на станции. Но этот рассказ — произведение искусства, стало быть, он имеет свою композицию. Он является, таким образом, композицией в чистом виде, «голой» композицией, можно сказать — композиционным учебным этюдом. На нем можно попытаться выполнять простейшие упражнения и задачи по анализу и построению ритмических и композиционных фигур и вариантов, например, менять взаимное расположение, порядок следования отдельных «жалоб», сочинять и добавлять новые, заменять старые и т. д. и каждый вариант прослушивать самому и через других лиц.

Приведенные в рассказе «жалобы» составлены и собраны как случайные. Имитация случайного набора или перечня каких-нибудь элементов — предметов, попадающихся на дороге, растений в пейзаже, людей в толпе, событий, фраз — одна из распространеннейших, элементарных художественных задач, входящих в состав сложных композиционных задач. Данный же элементарный рассказ-этюд целиком состоит из одного только набора однородных случайных элементов, а именно «жалоб».

В первоначальной редакции рассказ имел подзаголовок «Копия». Но Чехов здесь только иронически подмигнул читателю: это, мол, для дураков, которые могут поверить, что рассказ мог быть в самом деле списан с натуральной жалобной книги на какой-нибудь станции.

В действительности «Жалобная книга» как художественный рассказ так же относится к натуральной жалобной книге, как, скажем, собственные речи литературных героев, сочиненные писателем, к натуральным речам натуральных людей, записанным на магнитофоне.

В самом деле, из рассказа видно, что авторы «жалоб» преимущественно полуграмотные зубоскалы. Но Чехов показывает это очень тонко. Он отнюдь не воспроизводит сплошь безобразный синтаксис и орфографию этих бумагомарателей, а ограничивается всего двумя вульгаризмами: «станцыи» и «пущай». Есть всего лишь одна синтаксическая ошибка в жалобе <3>: «Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу... у меня слетела шляпа». Это насмешка над традиционной ошибкой в применении деепричастий, которой переболели в детстве (или продолжают болеть) все русские грамотные люди (она встречается и у Л.Н. Толстого...).

Такова мера чеховского искусства. Он нанес лишь пару некричащих штрихов малограмотности и выбросил всю грязную безграмотную натуру «жалоб»; ведь художественное произведение должно быть, прежде всего, чистым, без мусора. И все же читатель получает яркое впечатление артистически веселого нагромождения чепухи. Ведь по существу все «жалобы» — продукт задорного комизма самого 24-летнего Чехова.

Художественный эффект достигнут здесь: 1) подбором «жалоб» по содержанию; 2) расположением их в известном ритме и 3) составлением из них определенной композиции.

Рассмотрим содержание жалоб.

Из всех 20 записей, приведенных в рассказе, собственно жалобами могут быть названы три — <6>, <8> и <13>. Из них одна (<8>) представляет собой лишь троекратную неудачную попытку «родить» жалобу. Грамотей — гимназист Зудьев (фамилия, подходящая для жалобщика), видимо пожелавший щегольнуть знакомством с новомодным тогда газетным стилем гражданского протеста, три раза начинает писать жалобу, но каждый раз ему удается только указать на свое возмущение («возмутительный поступок...», «я был возмущен до глубины души...», «возмутительное происшествие...»). Описание же самого происшествия он каждый раз зачеркивает, и остается неизвестным, было ли вообще «происшествие» или только «возмущение».

Жалоба конторщика Самолучшева (<6>) является уже маленькой сатирой, причем не столько на кондуктора с крайне мелкой фамилией Кучкин и жандарма с крупнокалиберной, почти трагической фамилией Клятвин, сколько на самого бедного конторщика, изо всех сил старающегося отстоять свое достоинство и репутацию в глазах помещиков, описать все происшествие так, чтобы это не повредило ему и не помешало когда-нибудь выбиться из конторщиков в приказчики.

Наконец, комическая жалоба <13> дьякона Духова, который «в рассуждении чего бы покушать» не нашел постной пищи, написана, очевидно, только для того, чтобы следующий «жалобщик» мог эффектно на нее отреагировать: «Лопай, что дают» — и тем доставить нам, читателям, некое маленькое удовольствие.

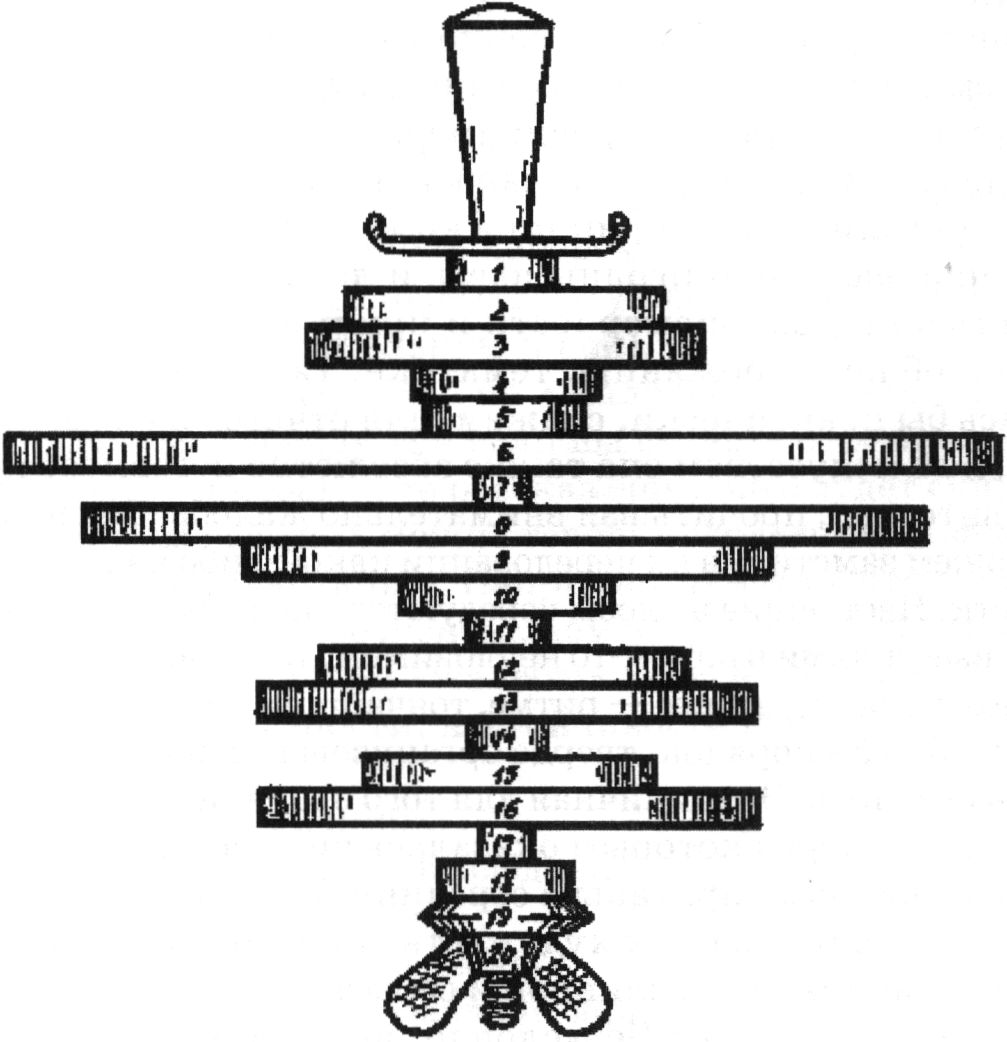

Схема композиции рассказа А.П. Чехова «Жалобная книга». Рисунок В.Л. Теуша

Жалобы <3>, <8> и <13> начинаются с деепричастий. Здесь Чехов, по-видимому, имитирует русский казенно-бюрократический стиль полицейских донесений, начинавшихся с деепричастий («...Прибыв по Вашему приказанию на место преступления, я обнаружил...»).

Есть, по нашему мнению, и один, едва заметный, неудачный пункт в рассказе. Это подпись к жалобе <9> — «Неунывающий дачник». Эти слова характерны для словесного багажа молодого юмориста из журнала «Осколки» Антоши Чехонте, и вряд ли мог назвать себя так рядовой скучающий пассажир, да еще не читавший Чехова. Особенно неуместно здесь слово «неунывающий», так как через три строчки есть повтор: «Не унывай, жандарм!»

Рассмотрим теперь расположение жалоб.

В художественном произведении имитация случайной последовательности жалоб не может быть достигнута тем, что автор расположит их одну за другой каким-нибудь действительно случайным образом — например, по жребию. Это будет бессмысленное «произведение», нечто вроде списка всех вывесок на одной улице в любом порядке. При помощи элементарного чувства художественного ритма можно также понять, что ни в коем случае нельзя здесь располагать жалобы и по какому-нибудь механическому признаку, например, по размеру жалоб — от самой короткой до самой длинной или наоборот. Малейшее прикосновение формально-механического принципа компоновки немедленно убивает искусство наповал. Непригодны здесь и логические, и всякие иные нехудожественные закономерности и принципы — например, группировка жалоб по содержанию, тематике. Такая группировка очень пригодилась бы практически, скажем, для отчетов железнодорожных ревизоров, но с искусством она также абсолютно несовместима.

И действительно, прочитывая внимательно жалобы, мы при всем старании не можем заметить в их чередовании какой-либо явно ощутимой закономерности. Настоящие жалобы чередуются с нелепостями и с грубовато-смешными выкриками в каком-то неуловимом, тайном, но художественно рассчитанном порядке, вернее — ритме, тончайшим образом имитирующем беспорядок... Это беспорядок, твердо организованный писателем.

Вот первая запись. Это типичная для того времени писанина досужего бумагомарателя, перед которым оказалась чистая страница.

Серьезные жалобы упрятаны в середину. В самом деле, подумайте, допустимо ли с точки зрения художественного ритма и композиции, чтобы записи начинались с длинной и серьезной жалобы <6> или <8>, а затем шли одни мелкие? Безусловно, нет. Дальше: допустимо ли, чтобы длинные жалобы <6> и <8> следовали друг за другом непосредственно? Конечно, нет. Это было бы таким же провалом ритма, как, скажем, в музыкальном произведении неожиданное звучание в течение некоторого времени одних басов или одних высоких нот. Поэтому Чехов и поместил между этим двумя длинными жалобами коротенькую прокладку-изоляцию <7>: «Никандров социалист!»

Расположение жалоб по размерам схематически показано на прилагаемом рисунке, где жалобы изображены в виде призмочек (или шайб), нанизанных на один стержень, как обойма. Длина каждой призмочки пропорциональна размеру (количеству слов) соответствующей жалобы. Из этой схемы видно, что нет никакой закономерности в расположении «жалоб» по размерам.

Перейдем теперь к композиции рассказа. Возможна ли вообще композиция, т. е. организованная целостность, в собрании анекдотов, пародий, шуток и т. д., которые так часто приводятся в юмористических журналах, даже если они собраны под одной рубрикой, — например, «Нарочно не придумаешь» («Крокодил»), афоризмы Козьмы Пруткова и т. д.? Вообще говоря, невозможно. Но для гениального Чехова это оказалось возможным. Разрозненные «жалобы» он объединил в концевом композиционном эффекте: «Хоть ты и седьмой, а дурак».

Можно, если угодно, сказать, что весь рассказ служит лишь фоном или оболочкой для этой фразы. Все дурацкие «жалобы» служат лишь подготовкой к этой наиболее дурацкой «жалобе», такой удивительной, что вся русская интеллигенция знает ее уже много десятилетий.

Можно почти физически ощутимо убедиться в том, что последняя фраза является композиционным центром замысла у Чехова. Для этого достаточно зачеркнуть или отрезать эту последнюю запись (а заодно и предыдущую, подготовительную к ней). Вы, конечно, заметите, что рассказ мгновенно рассыпается на «жалобы»-клочки, ничем между собой не связанные. Между тем если вы станете отрезать первую, затем вторую и т. д. «жалобы», то рассказ еще долго будет существовать.

С этой вершины рассказа можно теперь оглядеть его и заметить кое-какую композиционную линию. Например, заметно, что первые десять «жалоб» более вялы и разрозненны, чем вторая их половина. Начиная с <11>-й и особенно с <14>-й «жалобы» записи идут как бы по возрастающей степени их нелепости, настойчивости и самоуверенности:

«Лопай, что дают».

«...все вы воры и мошенники».

Потом идет уже безумное «возведение руц»:

«Добродетелью украшайтесь».

«Катинька, я вас люблю безумно!»

И вдруг дурацкий каскад «жалоб» обрывается. Гремит начальственный окрик анекдотического бессмертного Иванова 7-го, которого мог придумать один только Чехов:

«Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей...» Все замирает, и в тишине внезапно раздается оглушительный взрыв хохота прямо вам в лицо:

«Хоть ты и седьмой, а дурак».

На рисунке этот концевой композиционный эффект выглядит так: «жалоба» (19) («Прошу в жалобной книге...») изображена в виде пружинной шайбы, а последняя — <20> — в виде обыкновенной гайки с резьбой. Благодаря пружинящей шайбе, можно затянуть гайку так, что все призмочки-«жалобы» образуют тугую, прочную «композицию». Стоит только отвинтить гайку («Хоть ты и седьмой, а дурак»), как вся обойма сразу рассыпается на отдельные осколки-«жалобы», теряя всякое единство.

Поток любви («Тоска»)

Рассказ «Тоска» (С., 4, 326—330) — настолько совершенное произведение искусства, что очень трудно вскрыть его, разъять на части и проанализировать, как трудно бывает разодрать пальцами какой-нибудь тугой плод в гладкой толстой кожуре. Совершенная, крепко сбитая форма с идеально пригнанными, без щелей частями прямо-таки сопротивляется проникновению читателя внутрь композиции. Ритм рассказа настолько затягивает исследователя помимо его воли, что ему, кажется, только остается цитировать бесконечно выразительный текст безо всяких комментариев.

Рассказ является одним из пятистраничных шедевров Чехова, может быть, величайшим из них, ибо больше других насыщен теплотой любви и сострадания огромной силы и сдержанности, удивительными для 26-летнего писателя.

Над рассказом поставлен прекрасный по лирическому звучанию эпиграф из Библии: «Кому повем печаль мою?», точно передающий сюжет рассказа — муки маленького человека, распираемого изнутри огромной печалью и тщетно ищущего, кому ее поведать, с кем поделиться, чтобы облегчить свою душу. Специфическая тяжесть этих мук состоит в том, что человек этот — извозчик Потапов с тоскливым именем Иона — живет и работает в многолюдном городе, но ни один человек из этого многолюдства не хочет выслушать и облегчить его. Не в силах выносить в одиночку тяжесть своей тоски, он в конце концов делится ею со своей лошадкой.

Рассказ делится на такие части:

1) Вступление — живописный фон (декорация) рассказа — от начала до слов: «а почина все нет и нет»... 0,5 стр.

2) Первый эпизод — первая поездка с седоком — до слов:

«Высадив его на Выборгской...»... 1,2 стр.

3) Пауза... 0,1 стр.

4) Второй эпизод — поездка с тремя седоками — от слов: «По тротуару, громко стуча калошами...» — до фразы: «Получив двугривенный...»... 1,6 стр.

5) Пауза. Невыносимая тоска. Короткий эпизод с дворником до слов: «Ему невмоготу»... 0,5 стр.

6) Третий эпизод — на постоялом дворе. Попытка заговорить с молодым извозчиком — до фразы: «Те хоть и дуры, но ревут от двух слов»... 0,8 стр.

7) Финал. Обращение к лошади.

Апофеоз рассказа... 0,5 стр.

Вступление — это настоящее «Введение в тоску», слышимую уже в первых двух словах: «Вечерние сумерки», — не день, не ночь, а тоскливые сумерки и вечер. Не мороз и не сухая веселая метель, а «крупный мокрый снег <...> пластом ложится на <...> плечи <...>». Горестную фигуру извозчика Ионы Чехов описывает часто присущим ему тоном грустного, худенького подростка, наблюдающего что-то очень печальное и показывающего на это пальцем, но не трагическим и не плаксивым тоном, а как-то удивленно-приметливо, иногда с примесью юмора. Да это сам Чехов глядит на Иону глазами ребенка, свежим, удивленным, наметанным, без предвзятых образов и мыслей взглядов, взглядом гения:

«Он согнулся, насколько только можно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется».

И точно так же поясняет неподвижность Ионы:

«Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он ни нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна».

Ребенок не может не заметить, что лошаденка эта

«...даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку».

Далее автор высказывает предположение, что лошадка

«...по всей вероятности, погружена в мысль».

В этой фразе скрытая нежность и сочувствие лошадке по-чеховски замаскированы тончайшей усмешкой. Но, впрочем, Чехов берется серьезно обосновать свое сочувствие лошадке:

«Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать...»

Это уже строгие, несколько жесткие слова о печальной судьбе лошади, попавшей в сложные условия цивилизации, где, вопреки ее природе, ей приходится «думать». М.М. Пришвин где-то в одном из своих многочисленных поэтических фрагментов рассказывает об одиноком мышонке, несущемся в ледоход на льдине по реке. Черные бусинки глаз, горящие на солнце, глядят напряженно и вопросительно. Автор иронизирует примерно так: что, мол, приятель, не бывал еще в своем мышином роду в таком переплете? Не знаешь, как тут быть? Тут думать надо, попробуй, подумай... то-то!2

Но вот сумеречное вступление окончено, наступает вечер, «вечерняя мгла», огни фонарей становятся ярче, дают «живую краску», и «уличная суматоха становится шумнее». Раздвигается занавес. Седок-военный троекратным сигналом «На Выборгскую!» выводит Иону из долгого оцепенения, и начинается первый эпизод — первый рейс извозчика с седоком.

«...Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...»

И потом:

«...Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом».

Осиротевший старый извозчик, задавленный тоской, засыпанный снегом, с традиционной лихой извозчичьей «грацией» вытягивающий перед седоком «по-лебединому» шею, — это единственная на свете чеховская усмешка, скрывающая самую нежную, теплую жалость и сочувствие.

А старый извозчик нуждается в сочувствии. Он уже плохо ездит, поминутно наезжает то на экипажи, то на людей, на него сыплется ругань: «Куда прешь, леший! <...> Куда черти несут? <...>. Сворачивай, дьявол!..» и т. д. Седок ворчит.

Заметим здесь кстати органическую музыкальность чеховской речи. Даже ругань у него не скрипит, не дребезжит, а льется какой-то музыкальной руладой:

«Сворачивай, дьявол! — раздается в потемках. — Повылазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!»

Извозчик жалок и беспомощен. Вот как это изображено:

«Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь».

(Выразительный жест стариковской беспомощности — тыкать во все стороны локтями — Чехов применил и к старику Матвею в рассказе «Художество», напечатанном в один месяце «Тоской».)

Сюжетный смысл поездки Ионы с военным — первая неудавшаяся его попытка рассказать о смерти сына. Она описана с особенной жалостью и состраданием:

«Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья».

Потом он «кривит улыбкой рот, напрягает свое горло» и наконец сообщает седоку о своем несчастье — смерти сына.

«— Гм!.. Отчего же он умер?» — спрашивает седок.

Это «Гм!» — выразительный знак равнодушия, отталкивания от себя, нежелания внимать. А только Иона начинает рассказывать, как его стегают окриком: «Сворачивай, дьявол!» — и больше ему уже не удается вернуться к разговору о сыне. Первый эпизод окончен.

Следует небольшая композиционная пауза в четыре строчки. По ходу действия она длится «час-другой...», так что движение на улицах, по-видимому, стихает (окриков встречных кучеров больше не будет).

Начинается второй эпизод с тремя молодыми седоками. Если для первого эпизода Чехов подобрал седока-военного, так сказать, массовидного, стандартного, то для второго эпизода он из тьмы равновозможных случаев подобрал, вернее — сочинил, нечто, по виду случайное, но в то же время оригинальное, свое, подходящее именно здесь: трое молодых гуляк и сквернословов — «двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат». Этот горбун (по-чеховски — горбач) и окрашивает собой весь эпизод. Заядлый ругатель и сквернослов, он

«...бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством ж не разражается кашлем».

Но измученному одиночеством извозчику болтовня и ругань молодых гуляк и даже небольшой подзатыльник, полученный от них, приятны:

«Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди».

Иона делает очередную попытку рассказать о смерти сына. Но горбун сразу обрезает его: «Все помрем...» — и тут же:

«Ну, погоняй, погоняй!»

Молодые седоки настолько бесчувственно пропускают мимо ушей горестное сообщение Ионы, что дают ему для поощрения езды легкий подзатыльник и тут же задают ему небрежно-насмешливый вопрос: «Извозчик, ты женат?» Иона использует и этот вопрос, чтобы снова затеять рассказ о смерти сына и начинает его складной, по-крестьянски красноречивой и лаконичной тирадой:

«— Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена — сырая земля... Хи-хо-хо... Могила то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Заместо того, чтобы ко мне идтить, она к сыну...»

Ритм и язык этой тирады — под стать хорошей народной песне.

«И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут <...> они наконец приехали».

Второе действие — центральное, как по положению в рассказе, так и по размерам и числу действующих лиц, — окончено. Итог его горький: молодость безжалостно, со смехом отшвыривает прочь стариковскую печаль, не желая слушать о ней ни одной минуты; и равнодушно уходит от нее.

«Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина...»

Дальше следует подробное описание его тоски. Здесь обратим внимание на одну внешне композиционную особенность рассказа. Текст его вообще разбит на довольно мелкие абзацы. Но как раз здесь, где заканчивается крупный эпизод — поездка с тремя седоками, — нет конца абзаца, и следующая картина — одиночество и новый приступ тоски — начинается не с нового абзаца, а идет в подбор. Большой абзац начинается раньше, со слов «И Иона оборачивается, чтобы рассказать...», т. е. еще во время поездки, включает ее окончание и описание всего приступа тоски. Обратим внимание на то, что и первая поездка (с военным) заканчивается также посреди абзаца, даже посреди фразы:

«Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется...»

Чехов прячет здесь (как и во многих других случаях) места спайки концов отдельных частей с началами других внутрь абзацев, делая их малозаметными, что, очевидно, соответствует внутренней задаче ритмической спайки всего рассказа. Рассказ сбит туго, без швов, как какой-нибудь сварной агрегат, между частями которого невозможно просунуть нож или стамеску за отсутствием щелей, а при чтении рассказа — остановиться и вздохнуть между частями.

Начинается грандиозный приступ тоски:

«Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам,

снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его?»

Он умоляет людей, все общество ему подобных: помочь, поддержать, поднести его огромную, не вмещающуюся в груди тоску, для чего нужно всего только выслушать его.

«Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...»

На очереди третий эпизод — попытка заговорить с сонным извозчиком на постоялом дворе. Но прямой переход к этому эпизоду, т. е. отъезд Ионы ко двору после паузы, по-видимому, показался Чехову ритмически резким, угловатым, и он для лучшей стыковки вставил здесь маленький, из четырех строк, переходный эпизодик с дворником. Иона заговаривает с ним, спрашивает, который час, наверное, с тайным намерением попытаться разговориться с ним о сыне. Но дворник тоже отталкивает его:

«— Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!»

Заметьте, между прочим, что вместо шаблонных аксессуаров — лопаты или метлы — Чехов неожиданно дает дворнику в руки кулек.

Маленький эпизод с дворником послужил, как говорят в музыке, модуляцией для перестройки звуков из одной темы или тотальности в другую.

Толчок, полученный от дворника, явился уже последней каплей для Ионы:

«Обращаться к людям он считает уж бесполезным».

Боль, бывшая до сих пор гнетущей, стала острой, невыносимой:

«...Он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовав острую боль, и дергает вожжи... Ему невмоготу.

— Ко двору, — думает он. — Ко двору!»

Извозчичий постоялый двор подан в нескольких словах двумя-тремя простыми бытовыми штрихами.

Тут-то Иона и делает последнюю попытку завязать разговор о сыне с молодым извозчиком, проснувшимся, чтобы напиться (третий эпизод рассказа):

«— Пить захотел? — спрашивает Иона.

— Стало быть, пить!

— Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице... История!»

Но никто не слушает Иону. «Молодой укрылся с головой и уже спит». Последнее обращение к людям с мольбой выслушать его отвергнуто. Этот миниатюрный диалог — чудо ритмического искусства.

Последняя страница рассказа. Музыкальность, пластичность и внутреннее, невидимое волнение простых слов все нарастают. Чехов придвигает к нам Иону все ближе, раскрывает его все интимнее.

«Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить».

Так просто, по-детски поясняет нам Чехов, что испытывает Иона.

«Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился <...> как умер...»

И еще, что очень важно:

«Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов».

Да, верно: при такой душевной катастрофе помочь могут только женщины... А по краткости и пластичности последняя фраза, быть может, — один из перлов чеховской прозы.

Писатель ведет нас дальше, в глубь души героя, показывает процесс его мышления: как и о чем он теперь думает. Для этого приводятся два размышления Ионы, изложенные в словах, соответствующих разговорной манере извозчика:

«И на овес не выездил, — думает он. — Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен...»

«Пойти лошадь поглядеть, — думает Иона. — Спать всегда успеешь... Небось, выспишься...»

При помощи этих своеобразных «монологов» с великим знанием дела, точностью и наглядностью показан уровень, объем и форма мышления крестьянина Ионы Потапова.

Иона всю свою жизнь неотступно прикован к тяжелому труду, чтобы был «сам сыт и лошадь сыта». Поэтому его мышление, личность и весь внутренний мир слабо развиты. Слабость же мышления и делает его безоружным перед тоской, с которой он не может справиться без помощи других людей:

«Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...»

И Чехов выполняет свой долг интеллигента, обретшего высокое духовное развитие на плечах «малых сих» — братьев своих, склоняется к одному из них, Ионе Потапову, с великой любовью. Как художник и как собственный Ионы Потапова национальный гений, он своей гибкой, подвижной мыслью следит за этим человеком, сливается с ним, воссоздает его в своем образном мышлении, в фантазии, берет его, живого, в свой духовный мир, где как бы объективно наблюдает за ним, изучает его, сочувствует ему, выслушивает его, наконец, любит и согревает его.

Вот почему он так интимно и детально знает его, все его повадки и мысли. И вот почему Чехов не может рассказывать о тоске Ионы Потапова с аффектацией, сентиментальными словами. Ведь Иона стал составной частью собственного духовного мира Чехова, а о себе совестно говорить чувствительно, с аффектацией.

Если мы сумеем, вслед за Чеховым, «влезть в шкуру» Ионы, то ясно ощутим, как еще на улице ему стало невмоготу одному и он метнулся ко двору в поисках слушателей, как ему стало, «невыносимо жутко» среди спящих извозчиков и как, затравленный тоской, он бросается в единственное место, куда еще можно пойти, и к единственной живой душе, которая может его выслушать: в конюшню, к лошади...

И следует несравненный по красоте, музыкальности и нежности финал — речь, обращенная к лошадке, основанная на крестьянском лексиконе Ионы:

«— Жуешь? — спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. — Ну, жуй, жуй... Коли на овес не выездили, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...»

Дальше — ритмическая пауза, вздох:

«Иона молчит некоторое время...»

А затем — поэтический апофеоз:

«Так-то, брат кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча...

Приказал долго жить. Взял и помер зря...

Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?»

Об этих словах Ионы брат А.П. Чехова Александр писал ему: «В этом месте рассказа ты бессмертен»*. Он был, безусловно, прав.

Родники любви, повсюду пульсирующие в рассказе, выбиваются наружу, сливаются в один поток. Вот последний аккорд, снимающий последнюю преграду, открывающий плотину для потока: «Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...» (Этот словесный аккорд и по длительности соответствует обычному музыкальному оркестровому финальному аккорду.)

Поток освободился из словесной оболочки. Слова чудесно растаяли или унеслись, как льдины в ледоход. Целая река любви и нежности выбилась из рассказа, хлынула наружу в божий мир. А вызвавший ее к жизни нехитрый рассказ и речь о таких простых, но очень важных вещах, как сено, овес, жеребеночек, смерть сына, сообщили ей чистоту, свежесть и прямо-таки стихийную силу!

Рассказ окончен, но он остался как бы открытым в конце, откуда бежит поток. Писатель должен был как-то закрыть, замкнуть его и отправить в печать.

И он навешивает на него еще одну, последнюю, сухую фразу, щелкающую, как запираемый замок:

«Иона увлекается и рассказывает ей все...»

Примечания

Впервые: Чеховиана: Статьи, публикации, эссе. М., 1990. С. 182—195. Написано во второй половине 1960-х гг. Публикация вдовы автора С.Л. Красносельской. Печатается по первой публикации.

Теуш Вениамин Львович (1898—1973) — математик, антропософ, лауреат Сталинской премии за исследования в области авиационной техники (1950), позднее — заведующий кафедрой математики сельхозинститута (Рязань). После выхода на пенсию (1960) занимался литературным трудом и общественной деятельностью. Один из помощников А.И. Солженицына, хранителей его архива.

В неопубликованную книгу «Популярные беседы о мастерстве Чехова» (1964—1969) входят также главы «Как убили Варькину душу («Спать хочется»)» (см: Чеховиана: Чехов в культуре XX века. М., 1993. С. 181—190); «Музыкальная многоголосая композиция («Полинька»)», «Чехов нисходит в курортный роман («Дама с собачкой»)» (Обе главы см.: Грани. 1987. № 145. С. 89—127); «Рассказ об отвергнутой душе («Панихида»)», триптих «Трактат о ведьмах»: «Классическая ведьма («Анна на шее»)», «Ведьма-кровосос («Супруга»)», «Очаровательная ведьма («Ариадна»)» и др. (всего около двадцати глав).

1. Нумерация записей в этом рассказе и членение на эпизоды в следующем принадлежат В.Л. Теушу.

2. Имеется в виду миниатюра. «Мышь» из «поэмы» М.М. Пришвина «Фецелия» (1940): «Мышь в половодье плыла долго по воде в поисках земли. Измученная, наконец-то увидела торчащий из-под воды куст и забралась на его вершину. До сих пор мышь эта жила, как все мыши, смотрела на них, все делала, как они, и жила. А вот теперь сама подумай, как жить. И на вечерней заре солнечный луч красный так странно осветил лобик мышиный, как лоб человеческий, и эти обыкновенные мышиные глазки-бусинки черные вспыхнули красным огнем, и в них вспыхнул смысл всеми покинутой мыши, той особенной, которая единственный раз пришла в мир, и если не найдет средства спасенья, то навсегда уйдет; и бесчисленные поколения новых мышей никогда больше не породят точно такую же мышь.

Со мной в юности было, как с этим мышонком: не вода, а любовь, тоже стихия, охватила меня. Я потерял тогда свою Фацелию, но в беде своей что-то понял, и когда спала любовная стихия, пришел к людям, как к спасительному берегу, со своим словом о любви». Примечательно, что с мышью автор сравнивает себя.

*. Письма А.П. Чехову его брата Александра Чехова. М.: Соцэкгиз, 1939. С. 258.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |