Письменность во всяком случае для развития литературы представляет слишком тонкую почву и оригинальную сферу, и без книгопечатания новейшая литература навсегда могла бы остаться слабым растением, поддерживающимся искусственными средствами.

В.Г. Белинский

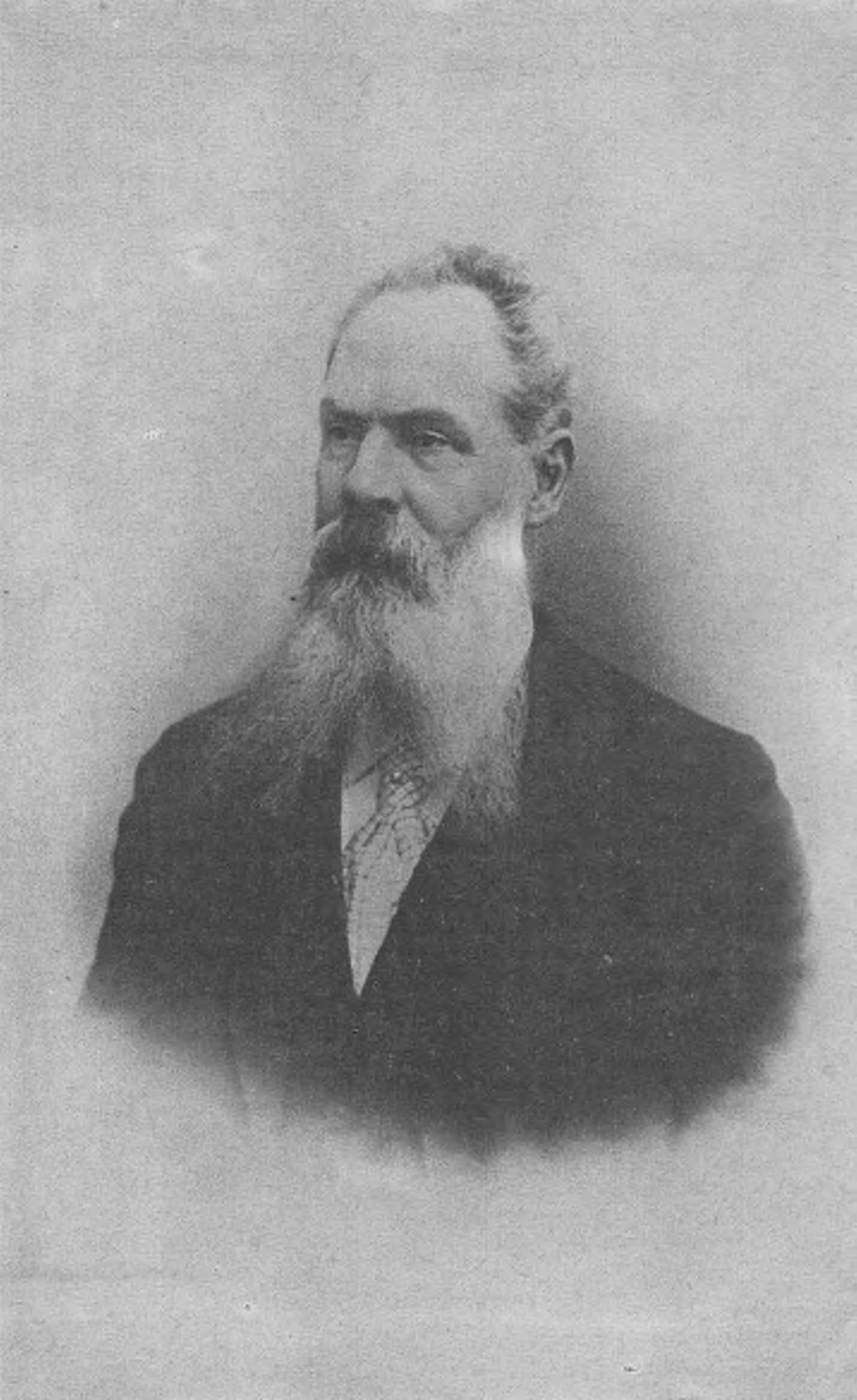

Адольф Федорович Маркс по праву считается одним из крупнейших издателей России. Выходец из Германии, он начинал свое дело, как говорят, не имея рубля в кармане, а умер, оставив миллионное состояние. Многое в его карьере объяснялось удачным стечением обстоятельств. Время как нельзя лучше сопутствовало его начинаниям: пореформенная Россия переживала годы промышленного подъема, кардинальные изменения происходили в деревне; не было области социально-экономической жизни страны, которой в той или иной степени не коснулись преобразования. Особенно заметные сдвиги произошли в развитии культуры и просвещения. Если в 1856 г. насчитывалось всего 8227 низших и начальных училищ, в которых обучалось 450 тыс. детей, то к концу века их число возросло до 35 660, а число учащихся превысило 1 млн. человек. К началу 80-х годов в стране имелось 1377 книжных магазинов и 525 публичных библиотек. Правда, напуганное начинавшимися волнениями, правительство еще в июне 1862 г. повелело немедленно и повсеместно закрыть все воскресные школы и читальни при них. Но воскресные школы находились преимущественно в больших городах и предназначались, как правило, для взрослых, а училища открывались в провинции и сельской местности, где по-прежнему проживало четыре пятых населения страны.

Вкупе все эти обстоятельства способствовали повышению спроса на определенные виды изданий: учебники, практические руководства, художественную литературу и т. п., не говоря уж о так называемых книгах для народного чтения и лубочных изданиях. Русская интеллигенция пыталась удовлетворить возникшие потребности «низших» классов. Сразу же после провозглашения манифеста об освобождении крестьян, 3 марта 1861 г., в Москве было создано «Общество распространения полезных книг». Через месяц — 8 апреля — при Вольном экономическом обществе в Петербурге открылся «Комитет грамотности», по образцу которого возникли аналогичные комитеты в ряде других мест, в том числе и на национальных окраинах империи. Эти организации заметно расширили ассортимент так называемой народной литературы, но их экономические возможности были крайне ограничены, и повлиять на объем и структуру национального репертуара они не могли.

Возрастающая потребность в книжной продукции проявилась не только в создании новых издательств, но и в росте числа полиграфических предприятий, особенно типографий. Так, если в 1861 г. по всей России насчитывалось 164 типографии, то в год, предшествующий началу издательской деятельности А.Ф. Маркса (1868), их число возросло до 506. Подавляющее число типографий находилось в столицах, Европейской России и Сибири, около 30 — на Кавказе, около ста — в Царстве Польском и Финляндии. «Если бы составить карту, — писал историк и писатель Д.Л. Мордовцев, — с нанесением на нее красками или какими-либо особыми цветными знаками мест провинциальных типографий, то это наглядно показало бы, каким путем от наших интеллигентных центров разветвляется и растекается, так сказать, мировой нерв цивилизации по русской земле. Мы заметили бы, что типографский станок продвигается по направлению к Вятке, на Котельнич, Слободской, Глазов, оттуда — на Нолинск, Сарапул, Елабугу, затем подходит к Уральску, перекидывается, словно Пугачев, после Оренбурга в Сибирь, в Ирбит, Камышлов, Шадрин и т. д.»1.

В расширении книгоиздания либеральные круги русского общества видели одно из важнейших средств распространения просвещения и, следовательно, преобразования страны. Однако в российских масштабах упомянутые факты выглядели не столь значительными, чтобы можно было говорить о каком-то серьезном прогрессе в книжном деле. Через три века после возникновения отечественного книгопечатания на карте страны оставалось несметное число мест, где практически не существовало книготорговли. Причем находились они не где-нибудь в тьмутаракани, а в самом центре страны! Их легко можно было отыскать даже на полпути между столицами. «Книжных лавок или магазинов в Твери нет, ибо нельзя считать за книжные магазины те лавки в гостином дворе, где вместе с лубочными картинками, посреди сахара, чая и дегтя, продаются буквари и часословы...» — говорится в одном из писем 1865 г., процитированном историком русской книги М.Н. Куфаевым2.

К счастью, в Твери имелась Публичная библиотека, в которой нерегулярно, но продавались книги. Там, где не было библиотек, еще пользовались рукописной книгой. И соседствовала она с печатной не из-за особой приверженности местных жителей к старине или каким-то особым традициям. Только культурной отсталостью страны и политическими ограничениями можно объяснить сосуществование этих, казалось бы, взаимоисключающих друг друга, как бы мы сейчас сказали, источников информации. Тот же Д.Л. Мордовцев с грустью отмечал, что «есть много земств, довольствующихся пока писаною литературой и не смеющих мечтать о типографском станке»3.

Медленно, очень медленно увеличивался выпуск книг в России: 1773 издания в 1861 г., 3102 — в 1869 г., 5451 — в 1877 г. (Даты эти отмечены не случайно. О значении первой уже говорилось. В 1869 г. вышел пробный номер издаваемого Марксом журнала «Нива». Последний же год предшествовал началу его широкой издательской деятельности.)

Параллельно хотя и медленному, но неуклонному развитию книгоиздания шел другой, не менее важный процесс изменения количественного и качественного состава читателей. Если еще в 50-е годы в общей массе потребителей «словесности» превалировали дворяне, то в пореформенный период они уступают ведущее место разночинной интеллигенции, а к концу века резко обозначается новый слой читателей из крестьянской и рабочей среды.

В дореформенной России число грамотных составляло около 6% общей численности населения. Н.Г. Чернышевский, один из первых связавший уровень грамотности населения с объемом книгоиздания, считал, что в абсолютных цифрах их число не превышало четырех миллионов человек; другими словами, грамотных во всей стране насчитывалось столько же, сколько в одной провинции Прусского королевства (при том, что население империи равнялось трети всего населения Европы). За чуть ли не полувековой период, с середины 60-х годов XIX в. по 1913 г., грамотность сельского населения повысилась до 24—25%. Удельный вес грамотных среди городского населения был значительно выше: уже в 70-е годы он превышал его треть, а к концу века (в 1897 г.) достиг 45,3%4.

Весьма скептически оценивая систему высшего образования в дореформенной России, Чернышевский писал, что о его уровне можно судить по числу изданий Гоголя, Пушкина, Тургенева и числу «экземпляров, в каком издаются наши газеты и журналы»5.

Рамки отечественного книжного рынка в дореформенный период сужались жесткими цензурными ограничениями и ярко выраженным сословным характером потребителей литературы, ориентирующихся в своей подавляющей части на зарубежные издания. Так, в 1847 г., когда тираж всех вышедших в России книг в лучшем случае составил несколько десятков тыс. экз., в страну было ввезено свыше 826 тыс. томов зарубежных изданий, не считая около 37 тыс. томов, ввезенных в Царство Польское. Через десять лет эта цифра значительно увеличилась. В 1857 и 1858 гг. в Россию было доставлено соответственно около 1,3 и 1,6 млн. томов6. С течением времени соотношение импортируемых книг и отечественных изданий заметно изменилось в пользу последних. Экспорт изданий еще долгое время оставался на крайне низком уровне. Так, в 1868 г. из России вывозилось книг на 128 649 руб., тогда как из ведущей книжной державы, Франции, — на 18 335 999 франков (т. е., в эквивалентном пересчете, в 35,2 раза меньше)7.

Анализируя в следующем году содержание очередного списка вышедших книг, помещенного в «Правительственном вестнике», обозреватель одного из столичных журналов с горечью замечал, что «процент читающих в нашем обществе есть величина микроскопическая». Из чего делал вывод об ограниченных возможностях отечественного книгоиздания, с одной стороны, и с другой — о нецелесообразности последовавших вскоре после каракозовского выстрела цензурных ожесточений. «Незначительное число экземпляров, в каком печатается и покупается русская книга серьезного содержания, — писал обозреватель, — лишает опасного характера и самую «вредную» книгу; о книгах же лишь «немножко» вредных, т. е. возбуждающих только «сомнения» относительно своего содержания, — и говорить нечего»8.

Возникшие после крестьянской реформы новые социально-экономические условия, ломавшие вековые устои общественной жизни России, заставили царское правительство несколько изменить тактику борьбы с демократической и либеральной печатью и попытаться опереться не только на откровенно реакционные и рептильные журналы и газеты, но и поощрять те издания, которые никогда и ни в чем нё противостояли его политике.

Вряд ли А.Ф. Маркс глубоко и тщательно анализировал общественно-политическую обстановку в стране, прежде чем приступить к изданию своего журнала, но в конечном счете его позиция по кардинальному для того времени вопросу о путях создания литературы для народа оказалась гораздо ближе к той, которую занимали «Отечественные записки», чем можно было ожидать от «Нивы» первых лет ее издания9. Как это случилось, нам предстоит выяснить. Здесь стоит лишь сказать, что возникшая ситуация была как бы продиктована логикой истории. Это хорошо понимал Ф.М. Достоевский, полагавший, что «в обществе постиглась, наконец, полная необходимость всенародного образования». И хотя он считал, что вся современная ему и «прежняя литература» не годилась для народного чтения, тем не менее верил в ее исключительную значимость для судеб своей страны. «Чуть только развитие коснется народа, — писал он, — Пушкин тотчас же получит и для этой массы свое народное значение. Мало того, будет иметь для нее историческое значение и будет для нее одним из главнейших провозвестников общечеловеческих начал, так гуманно и широко развившихся в Пушкине». Реально оценивая ситуацию, он, говоря о роли издателя в этом процессе, замечал: «...всего бы лучше было бы, если б этот друг человечества и вправду был спекулятор. В этом, по-нашему, и дурного не очень много. Трудящийся достоин платы: это давно сказано»10.

Одним из таких издателей и представляется А.Ф. Маркс, выпустивший в свет наряду с полными собраниями сочинений многих русских писателей и первое массовое издание сочинений самого Достоевского.

Среди многочисленных некрологов и статей, посвященных его кончине и подводивших как бы итоги его многолетней издательской деятельности, заслуживают внимания три публикации: две из них принадлежат популярным в прошлом писателям — И.Н. Потапенко и А.В. Амфитеатрову, третья — анонимная*.

Потапенко, отдавая должное неукротимой энергии и замечательному организаторскому таланту издателя, между тем считал, что у него «не было никаких данных для того, чтобы взять на себя роль просветителя русского народа», которую он нежданно-негаданно сыграл. Отдав все силы и энергию созданному им журналу, А.Ф. Маркс невольно для себя в один прекрасный день «перестал быть издателем «Нивы» с бесплатными приложениями» и «сделался издателем приложений, а бесплатной премией при них была «Нива». Да, она казалась жалкой и ни на что не нужной перед такими колоссами, как полное собрание сочинений Достоевского, полный Гоголь, полный Тургенев, полный Чехов и т. д.». Что же касается русского читателя, то ему было глубоко «безразлично, как надо считать, приложения при «Ниве», или «Ниву» при приложениях». «А.Ф. Маркс делал свое личное дело, — писал Потапенко, — но делал его с удивительной энергией, выдержкой, тактом, умом и честностью. Вот почему он его развил до гомерических размеров и вот почему из него сама собой получилась общественная польза»11.

Амфитеатров также считал, что «Нива» «всегда была изданием коммерческим», но «такт Маркса» провел ее «незапятнанною» в общественном плане. По его мнению, «строго литературная оценка» созданного А.Ф. Марксом журнала не имеет особого значения, поскольку главная заслуга издателя лежит в другой плоскости — он «явился творцом той «средней публики», что теперь так важна и в русской печати, и в русской жизни: он привлек к литературному интересу мелкую буржуазию и полуинтеллигенцию». Именно поэтому столь образной и точной представляется данная Амфитеатровым аттестация А.Ф. Маркса как одного «из первых и успешнейших русских «фабрикантов читателей»12.

В отличие от своих предшественников, анонимный автор рассматривал деятельность А.Ф. Маркса как «одно из ярких проявлений процесса капитализации в русском книжном деле». Он объяснял его успех радикальными изменениями, происшедшими в книгоиздании за последние два десятка лет. Подобно другим отраслям промышленности, в книжном деле начался процесс синдицирования, сосредоточения «в руках одного лица не только средств воспроизведения книги, но и средств распространения». Такого рода явления, по мнению анонима, стали возможны потому, что «спрос на книгу возрос в крупной пропорции сравнительно, например, с началом восьмидесятых годов». Названные процессы автор не связывал с попытками монополизации книжного рынка, но справедливо указывал, что происшедшие перемены не следует объяснять только предпринимательской деятельностью Маркса; она в этом плане «сыграла значительную роль», но «конечно, не только его одного».

Особую, лишь А.Ф. Марксу принадлежащую заслугу он видел в другом: «В нашем книгоиздательстве, — писал аноним, — есть одна отрасль, которая своим прогрессом обязана исключительно Марксу. Он, и никто другой, повысил цену авторского права, цену на полное собрание сочинений»13. Эту же мысль подчеркивали Потапенко и Амфитеатров. Последний даже называл Маркса «творцом литературных гонораров». Справедливо усмотрев в этом явлении веяние времени, он указывал, что вслед за Марксом заметно увеличили гонорары А.С. Суворин и руководители издательства «Знание».

Если суммировать все сказанное, то можно прийти к выводу, что основной заслугой А.Ф. Маркса перед русской культурой было не многолетнее издание первого массового журнала, а выпуск целой библиотеки собраний сочинений лучших отечественных писателей, распространяемых за невиданную дотоле по своей дешевизне плату, в результате чего значительно расширился круг их читателей. Бесспорно и то, что деятельность А.Ф. Маркса усилила монополистические тенденции в русском книжном деле. В то же время установленные им, пусть из-за соображений конкуренции, высокие гонорары способствовали их повсеместному повышению и, следовательно, экономически содействовали развитию русской литературы. При этом, однако, не следует забывать о различии между демократическим, поистине народным по своей сути выпуском многочисленных сочинений отечественных классиков и, в лучшем случае, буржуазно-либеральным направлением основного издания его фирмы. ««Нива» была, — по словам современника, — журналом <...> скромным, умеренным, «тише воды, ниже травы»»14. И с этим: определением следует согласиться. Впрочем, насколько справедливо все сказанное, читатель сможет убедиться из последующего изложения.

А.Ф. Маркс

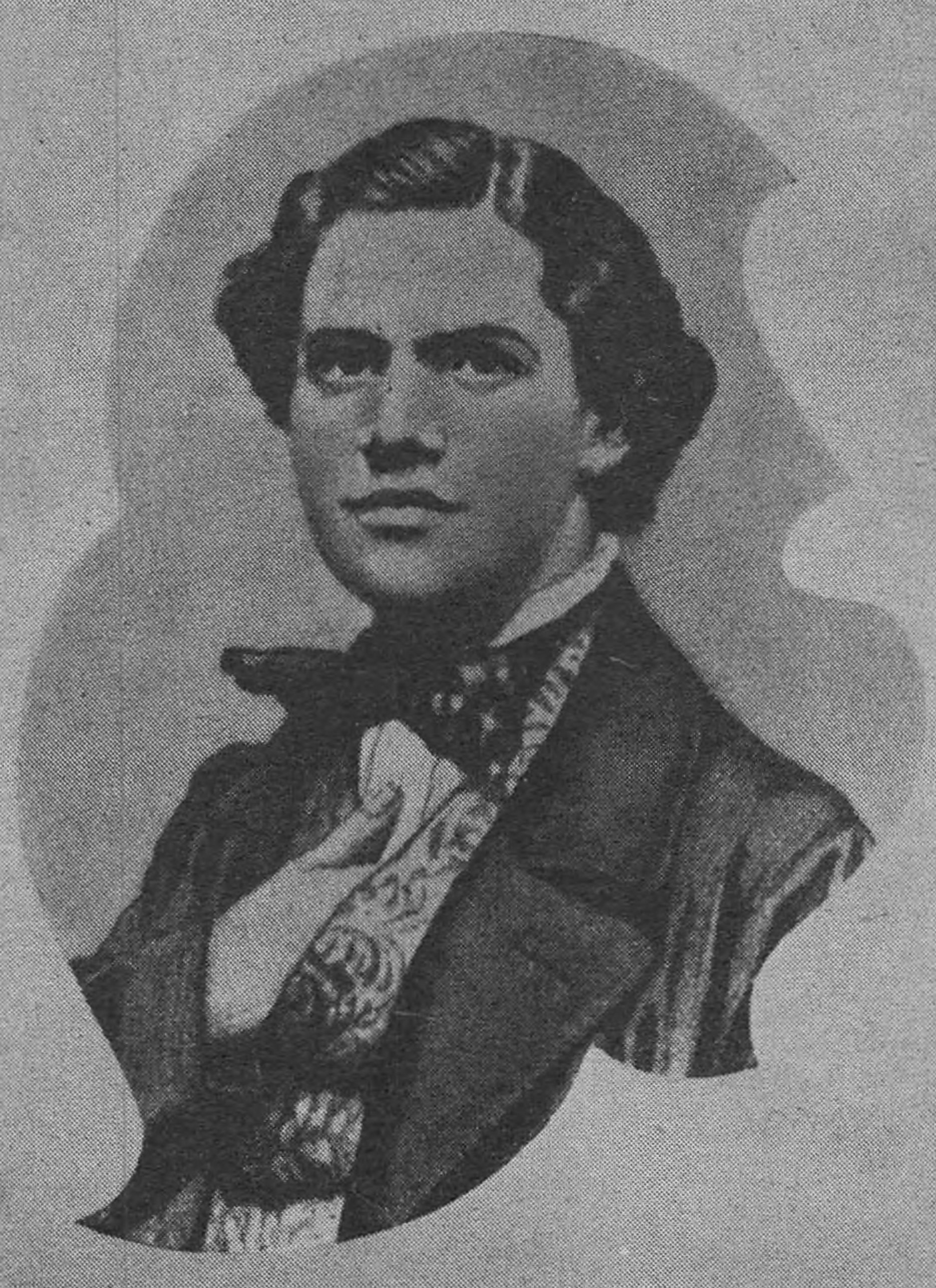

А.Ф. Маркс. 1854 г.

Примечания

*. По стилю и характеру статьи можно предположить, что ее автором был один из ведущих сотрудников «Исторического вестника» Б.Б. Глинский.

1. Мордовцев Д.Л. Десятилетие русского земства, 1864—1875. СПб., 1877. С. 17.

2. Куфаев М.Н. История русской книги в XIX веке. Л., 1927. С. 160.

3. Мордовцев Д.Л. Указ. соч. С. 73.

4. Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811—1913). М., 1956. С. 289, 295, 297.

5. Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. В 15 т. М., 1950. Т. 5. С. 696.

6. Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М., 1971. С. 212—213.

7. Н.Ч. На книжных рынках // Дело. 1871. № 5. С. 181.

8. Книжное дело в России // Неделя. 1869. № 23. С. 749—750.

9. Теплинский М.В. «Отечественные записки» (1868—1884). История журнала. Лит. критика. Южно-Сахалинск, 1966. С. 304.

10. Достоевский Ф.М. Книжность и грамотность // Время. 1861. Т. 4. № 7. С. 35—36; 46—47; № 8. С. 125.

11. Фингал (И.Н. Потапенко). Общественная польза // Русь. 1904. 31 окт. (13 нояб.).

12. Аббадона (А.В. Амфитеатров). Из зарубежных откликов // С. Петербургские ведомости. 1904. 19 нояб. (2 дек.).

13. Адольф Федорович Маркс: (некролог) // Ист. вестн. 1904. № 12. С. 1089—1090.

14. Кузьмин Н. Художник и книга. М., 1985. С. 15.

| К оглавлению | Следующая страница |