По общим наблюдениям, внешняя диалогичность связана с направленностью речи на адресата благодаря введению в монологический контекст диалогических языковых форм [Прохватилова 1999]. В исследовательской литературе к средствам создания внешней диалогичности обычно относят вопросно-ответные единства (комплексы); обращения; формы повелительного наклонения 1-го и 2-го лица множественного числа; вопросительные предложения; глагольные формы 1-го лица множественного числа и личные и притяжательные местоимения множественного числа (так называемые «мы»-формы»); глагольные и местоименные формы 2-го лица множественного числа [см., напр.: Кожина 1986; Красавцева 1987; Прохватилова 1999; Валгина 2003; Колокольцева 2006; Акиншина 2007; Чубай 2007; Дубских 2008; Смирнова 2008; Болотнова 2009; Матвеева 2010; Савлюкова 2010; Дорцуева 2011; Вотрина 2012 и др.].

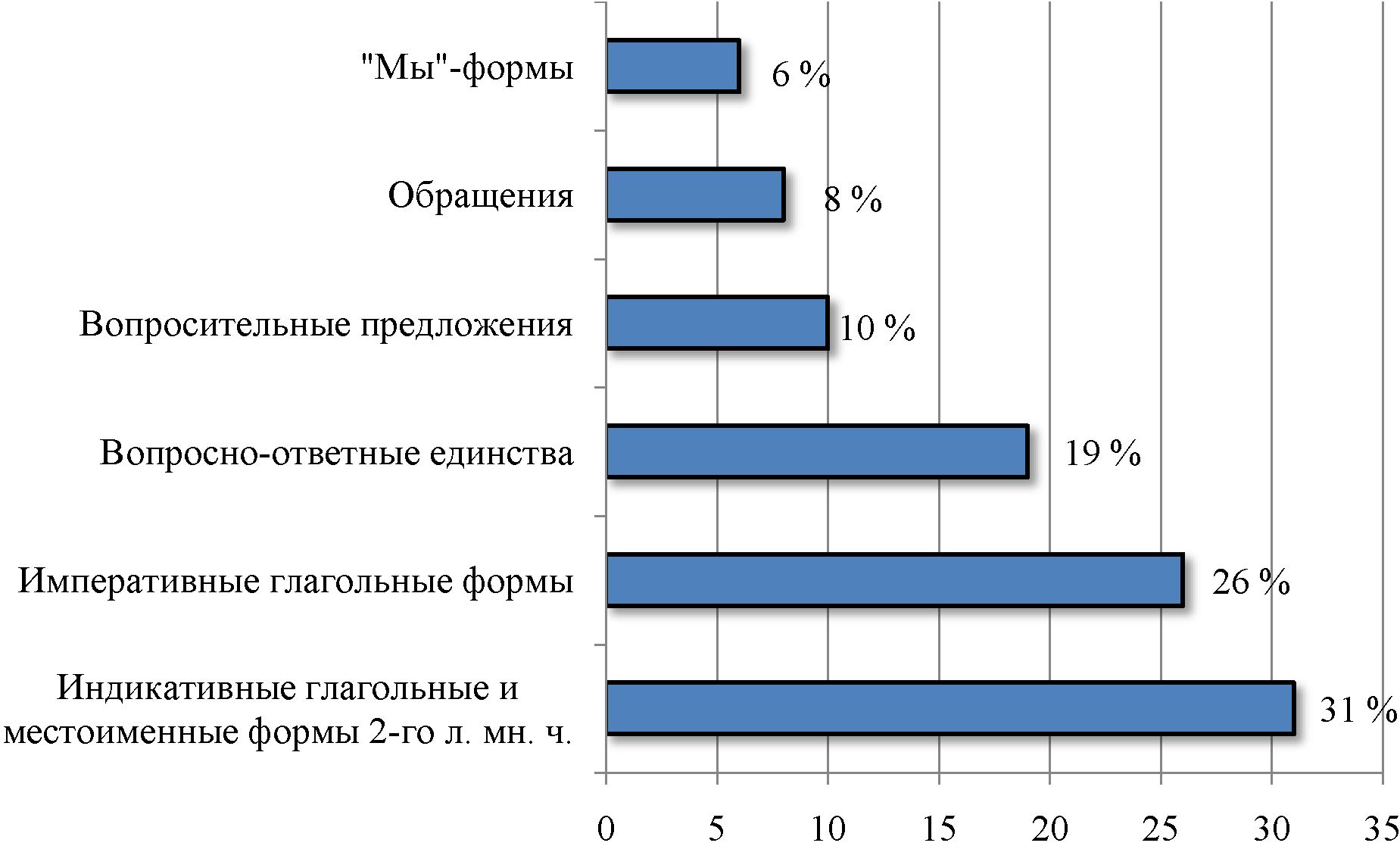

По нашим наблюдениям, в чеховском тексте для реализации категории внешней диалогичности, отражающей отношения «автор-повествователь — читатель», используется весь спектр перечисленных средств. Их соотношение представлено на рис. 8.

Для каждого из указанных средств внешней диалогичности характерны свои особенности функционирования в прозе А.П. Чехова. Рассмотрим их подробнее.

3.1.1. Индикативные глагольные и местоименные формы 2-го лица множественного числа

Наиболее частотным средством внешней диалогичности чеховской прозы являются индикативные глагольные и местоименные формы 2-го лица множественного числа (31%), например:

Это была не какая-то и отнюдь не какая-нибудь книга, а его последний роман, напечатанный на средства графа дон Барабанта-Алимонда, — роман «Колесование в Санкт-Московске сорока четырех двадцатиженцев», роман, как видите, из русской, значит самой интересной жизни — и вдруг... («Жены артистов», 1881);

Каким бы вы ни были мизантропом, но если ненастною, глухою ночью вы увидите лесной огонек, то вас непременно потянет к людям. То же случилось и с Пятеркиным («Первый дебют», 1886).

Общепризнано, что семантика глагольных форм 2-го лица связана с отнесенностью действия к собеседнику [РГ-80, т. I, с. 636], а местоимения 2-го лица употребляются при обозначении адресата речи. Характерные для чеховского повествования местоименные и глагольные формы 2-го лица указывают на наличие читателя как второго участника коммуникации, осуществляемой в рамках художественного текста, а их референция ко множественному числу — на обобщенно-собирательный, коллективный образ читательской аудитории, например:

Вообще она так мила, что вы надолго забываете, что она — урод; Это письмо писано по-французски, прекрасным, почти мужским почерком. В нем вы не найдете ни одной грамматической ошибки («Он и она», 1882);

Побейте его публично по морщинистым щекам, и, ручаюсь вам честным словом, он не пойдет с жалобой к мировому («Барон», 1882).

Приведенные и подобные примеры показывают, что благодаря насыщению авторского повествования такими глагольными и местоименными формами реализуется направленность речи автора-повествователя на читательскую аудиторию и тем самым активизируется внимание читателя.

Кроме того, по нашим наблюдениям, употребление индикативных глагольных и местоименных форм 2-го лица множественного числа в прозе Чехова может быть направлено на стимулирование воображения читателя. Автор-повествователь как бы приглашает читателя представить себя в той или иной ситуации, пережить то или иное состояние. Это способствует более полной, яркой и эмоциональной передаче описываемого, например:

Подъезд и одинокий городовой, торчащий у подъезда, освещены фонарями. Рубль двадцать за вход и двадцать копеек за хранение платья (последнее, впрочем, не обязательно). Вы заносите ногу на первую ступень, и вас обдает уже сильнейшими запахами грошового будуара и предбанника. Слегка подпившие посетители... A propos: не ходите в Salon, если вы не того... Быть немножко «подшофе» — более чем обязательно. Это принцип («Салон де варьете», 1881).

В приведенном фрагменте из рассказа «Салон де варьете» благодаря глагольным и местоименным формам 2-го лица множественного числа происходит не просто активизация внимания читателя, но и вовлечение его в процесс действия.

Наблюдения над материалом показывают, что при этом используются глаголы определенных лексико-семантических групп.

Так, в наибольшей степени задействованы глаголы, называющие конкретные физические действия, например:

Маленький, еле видимый городишко. Называется городом, но на город столько же похож, сколько плохая деревня на город. Если вы хромой человек и ходите на костылях, то вы обойдете его кругом, взад и вперед, в десять — пятнадцать минут и того менее. Домики всё плохенькие, ветхие. Любой дом купите за пятиалтынный с рассрочкой по третям («Ярмарка», 1882);

Глядя на них, вы ответите (разумеется, приблизительно) так:

— Она — известная певица, он — только муж известной певицы, или, выражаясь закулисным термином, муж своей жены («Он и она, 1882);

Поезд уже ушел, покинув вас здесь, и шум его слышится чуть-чуть и замирает наконец... Около станции пустынно и нет других лошадей, кроме ваших. Вы садитесь в коляску — это так приятно после вагона — и катите по степной дороге, и перед вами мало-помалу открываются картины, каких нет под Москвой <...> Прошел час-другой, а все степь, степь, и все курган вдали. Ваш кучер рассказывает что-то, часто указывая кнутом в сторону, что-то длинное и ненужное, и душой овладевает спокойствие, о прошлом не хочется думать... («В родном углу», 1897).

Реже встречаются глаголы со значением восприятия органами чувств, например:

Этих дам мы видели здесь и в прошлом году и в позапрошлом. Вы увидите их здесь и в будущем году («Салон де варьете», 1881);

...теперь же остроумие их приводит в недоумение, а бедность таланта соперничает с бедностью балаганной обстановки. Вы слушаете, и вам становится тошно. Не странствующие артисты перед вами, а голодные двуногие волки («Ярмарка», 1882);

Детей вы увидите около мороженщиков, которые продают «сахарное» и очень плохое мороженое («Ярмарка», 1882).

Примеры показывают, что глаголы с семантикой конкретного физического действия и восприятия органами чувств помогают смоделировать ситуацию, при которой сам читатель становится участником действия, получает возможность непосредственно, «воочию», наблюдать за происходящим.

Анализ массива фактов также показал, что в чеховских текстах глагольные формы 2-го лица множественного числа в некоторых случаях могут выступать и в качестве средства, выражающего специфику семантического взаимодействия диалогических позиций автора-повествователя и читателя. В теории диалога [см., напр.: Галкина-Федорук 1953; Соловьева 1965 и др.] линия диалогической коммуникации и, как следствие, тип диалога определяются по характеру реакции участника диалога на то или иное высказывание своего коммуникативного партнера. Таким образом, семантика диалогических отношений, в том числе в рамках монологического контекста, лежит в плоскости актуализации значений противоположности или тождества, что позволяет говорить о двух основных типах взаимодействия смысловых позиций — конфликтном и унисонном [Прохватилова 1999, с. 261].

В чеховском повествовании это противопоставление связано с идеей совпадения/несовпадения авторской и читательской точек зрения или оценок, например:

/1/ Как хотите, а густой запах виолет де парм, новые перчатки и завитая голова плохо вяжутся с унизительной ролью человека, которого не пускают и перед которым лакеи растопыривают руки, да еще при дамах, при прислуге! («Тряпка», 1885);

/2/ Голос его дребезжит, как треснувшая кастрюля. А костюм? Если вы смеетесь над этим костюмом, то вы, значит, не признаете авторитетов, что не делает вам чести («Барон», 1882).

Как видно из приведенных примеров, семантика конструкций, включающих глаголы в форме 2-го лица множественного числа, подразумевает потенциальное несогласие читателя с позицией автора-повествователя в отношении ситуации, в которой оказался герой рассказа /1/, или несогласие автора-повествователя с предполагаемой реакцией читателя на облик персонажа /2/. Другими словами, наблюдается несовпадение авторской и очевидно ожидаемой читательской реакций, что сигнализирует о конфликтном типе семантического взаимодействия диалогических позиций субъекта и адресата речи.

Сопоставление полученных данных показывает, что индикативные глагольные и местоименные формы 2-го лица множественного числа находят отражение только в текстах первого периода творчества А.П. Чехова (1881—1887). В текстах второго (1888—1894) и третьего (1895—1904) периодов они не представлены.

3.1.2. Императивные глагольные формы

Глагольные императивы являются вторым по частотности средством внешней диалогичности (26%) и в подавляющем большинстве случаев представлены формами 2-го лица множественного числа, например:

Вообще поглядите на него, когда он сидит в своей вонючей будке и шепчет. Он краснеет, бледнеет, жестикулирует руками, шепчет громче, чем следует, задыхается («Барон», 1882).

Наукой установлено, что глагольные формы 2-го лица являются центральными в императивной парадигме русского языка [Храковский, 1886], а формы множественного числа означают, что адресат речи имеет коллективный характер.

Что касается форм 1-го лица множественного числа (так называемых форм совместного действия) и форм 2-го лица единственного числа, то в чеховских текстах зафиксированы лишь единичные примеры их использования:

Бьет два часа... В зале танцы. Шум, гвалт, крик, писк, канкан... Духота страшная... Зарядившиеся вновь заряжаются у буфета, и к трем часам готов уже кавардак.

В отдельных кабинетах...

Впрочем, уйдемте! Как приятен выход! («Салон де варьете», 1881);

Недели через четыре был опять бал. (Зри начало.) («Скверная история», 1882).

Как известно, содержательно формы императива отражают «референтную ситуацию апеллятивного общения» [Храковский, 1886], включающую двух участников диалога. Общая семантика апеллятивного высказывания интерпретируется как волеизъявление субъекта речи относительно совершения действия адресатом, например:

Попадите вы на обед, глядите на них, на этих супругов, наблюдайте и скажите мне, что связало и что связывает этих двух людей («Он и она», 1882);

Теперь его выгонят из театра. Согласитесь, что эта мера необходима («Барон», 1882).

Из приведенных и подобных примеров видно, что глагольные императивные формы 2-го лица множественного числа, употребляемые в рамках повествовательной структуры текста, выражают общекатегориальное императивное значение побуждения к действию.

Анализ материала показал, что треть от общего количества императивных глагольных форм 2-го лица множественного числа составляют прохибитивные, то есть отрицательные императивные, формы, обозначающие запрет на выполнение действия, например:

Но на карточках она — красавица, а красавицей она никогда не была. Карточкам ее не верьте: она урод («Он и она», 1882);

Соня, не выносящая таких ужасов, тоже начинает плакать, и столовая оглашается разноголосым ревом. Но не думайте, что игра от этого кончилась. Не проходит и пяти минут, как дети опять хохочут и мирно беседуют («Детвора», 1886).

Приведенные и подобные примеры дают основания утверждать, что, помимо общей интерпретации императивного значения таких форм (выражение запрета), имеют место частные семантические интерпретации — совет или предостережение автора читателю.

Кроме того, согласно нашим наблюдениям, в чеховском повествовании императивные формы 2-го лица множественного числа, как правило, употребляются в значении «гипотетического условия для некоторой ситуации» [Добрушина 2013], при этом сохраняя свое единое побудительное значение, например:

Побейте его публично по морщинистым щекам, и, ручаюсь вам честным словом, он не пойдет с жалобой к мировому. Оторвите от его замечательного, горячо любимого сюртука кусок подкладки, как это сделал недавно jeune premier, он только замигает глазками и покраснеет («Барон», 1882);

Представьте вы себе высокую, костистую фигуру со впалыми глазами, длинной жидкой бородой и коричневыми руками, прибавьте к этому поразительное сходство со скелетом, которого заставили двигаться на винтах и пружинах, оденьте фигуру в донельзя поношенную черную пару, и у вас получится портрет Гребешкова («Средство от запоя», 1885).

По нашим наблюдениям, в побудительных конструкциях оказываются задействованными глаголы, относящиеся к нескольким лексико-семантическим группам. Прежде всего это широкая группа глаголов действия, включающая глаголы восприятия органами чувств (посмотрите, взгляните, поглядите, не слушайте); глаголы физического воздействия на объект (побейте, оторвите, оденьте); глаголы «приобщения объекта» (купите, приобретите) и некоторые другие.

Императивные формы, образованные от глаголов с подобной семантикой, призывают читателя к совершению или несовершению определенных действий, в результате чего он получает возможность почувствовать себя в качестве полноценного участника описываемых событий и ситуаций, удостовериться в достоверности сообщаемых фактах и описываемых характеров персонажей, и таким образом служат для более интенсивного «погружения» читателя в мир художественного произведения.

Вторая лексико-семантическая группа объединяет глаголы мышления и воображения (не думайте, не верьте, согласитесь, представьте и др.). Функция императивов с такой семантикой заключается в активизации внимания читателя посредством стимулирования его интеллектуальной деятельности.

Благодаря использованию глаголов в форме императива позиция автора-повествователя, выступающего в качестве субъекта речи и обращающегося к читателю с тем или иным призывом, определяется как активная, доминирующая, например:

Взгляните на публику в то время, когда голосят: «Долой мужчин!» Дайте в это время публике рычаг, и она перевернет землю! («Салон де варьете», 1881);

Говорят, что теперь девятнадцатое столетие. Не верьте, читатель («На волчьей садке», 1881).

На основании этого можно отнести данные формы к маркерам иерархических отношений между автором и читателем.

Императивные глагольные формы, по нашим наблюдениям, находят отражение только в текстах первого периода творчества А.П. Чехова (1881—1887). В текстах второго (1888—1894) и третьего (1895—1904) периодов случаи их использования не зафиксированы.

3.1.3. Вопросно-ответные единства

Третьим по частотности средством внешней диалогичности чеховского повествования, согласно нашим подсчетам, являются вопросно-ответные единства (19%).

Исследователи сходятся во мнении, что вопросно-ответные единства подразумевают перенесение в монологизированную речевую структуру элементов спонтанного диалога и создают двухагентную ситуацию общения, при которой адресат речи определяется как реальный участник коммуникации [Арутюнова 1981; Прохватилова 1999], то есть происходит моделирование коммуникативной ситуации сотворчества и сомышления субъекта и адресата речи [Смирнова 2008].

Анализ материла позволяет отметить, что в чеховской прозе высказывания, оформленные как вопросно-ответные единства, представляют собой речевую структуру, сочетающую реплику, содержащую озвучиваемый автором-повествователем вопрос, который гипотетически может возникнуть у читателя, и реплику, в которой непосредственно заключен авторский ответ, например:

Он объяснялся в любви на катке. Она порхала по льду с легкостью перышка, а он, гоняясь за ней, дрожал, млел и шептал. На лице его были написаны страдания... Ловкие, поворотливые ноги подгибались и путались, когда приходилось вырезывать на льду какой-нибудь прихотливый вензель... Вы думаете, он боялся отказа? Нет, Елена Гавриловна любила его и жаждала предложения руки и сердца... («Женщина без предрассудков», 1884).

Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя и считался знаменитостью, или же хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра <...>; певец из оперы, добродушный толстяк <...>; затем несколько художников и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовский <...>; затем виолончелист <...>; затем литератор <...>. Еще кто? Ну, еще Василий Васильич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былину и эпос <...> («Попрыгунья», 1892).

Если в текстах научного стиля использование вопросно-ответных единств принято связывать в первую очередь с передачей или вводом новой информации [Кожина 1986; Красавцева 1987; Вотрина 2012], что направлено на привлечение читателя к сомышлению и акцентуацию наиболее значимых фрагментов текста, то в чеховском повествовании, согласно нашим наблюдениям, они могут служить не только для актуализации информации нарративного плана, но и для привлечения внимания читателя к собственно авторской прямой /1/ или непрямой /2/ оценке персонажа или мнению /3/, например:

/1/ В заключение вопросик: какова цель всей этой кукольной комедии? Собаками похвастаться нельзя, потому что места мало; удаль показать также негде. Какова мораль?

Мораль самого скверного свойства. Пощекотали женские нервы и больше ничего! («На волчьей садке», 1881);

/1/ Голос его дребезжит, как треснувшая кастрюля. А костюм? Если вы смеетесь над этим костюмом, то вы, значит, не признаете авторитетов, что не делает вам чести. Коричневый сюртук без пуговиц, с лоснящимися локтями и подкладкой, обратившейся в бахрому, — замечательный сюртук. Он болтается на узких плечах барона, как на поломанной вешалке, но... что ж из этого следует? Зато он облекал когда-то гениальное тело величайшего из комиков («Барон», 1882);

/2/ А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности; А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему всё острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре («Ионыч», 1898);

/3/ Знаете что, девицы и вдовы? Не выходите вы замуж за этих артистов! «Цур им и пек, этим артистам!», как говорят хохлы. Лучше, девицы и вдовы, жить где-нибудь в табачной лавочке или продавать гусей на базаре, чем жить в самом лучшем номере «Ядовитого лебедя», с самым лучшим протеже графа Барабанта-Алимонда.

Право, лучше! («Жены артистов», 1881).

Как видно из приведенных и подобных примеров, вопросно-ответным единствам свойственна высокая степень проявленности позиции автора-повествователя.

Кроме того, проведенное исследование позволяет констатировать еще один тип вопросно-ответных единств, функционирующих в чеховской прозе. Это высказывания, в которых ответ на поставленный вопрос может быть сформулирован только в виде предположений и догадок, например:

Учитель сделал большие глаза и... только; а почему он не обиделся — это останется для меня навсегда тайною учительского сердца; Учитель покраснел, съежился и... только. Почему он не указал папаше на дверь — для меня останется навсегда тайной учительского сердца... («Папаша», 1880);

Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такою глубокой, никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней всё более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает — почему? («Душечка», 1889).

В приведенных и подобных примерах автор-повествователь уклоняется от однозначной трактовки поведения персонажей и оставляет вопрос о мотивах их поступков для читателя открытым. Однако благодаря контексту и в целом сюжету рассказов для читателя очевидно ироничное отношение автора-повествователя к своим персонажам. Таким образом, и в данном случае имеет место привлечение внимания читателя к имплицитно выраженной авторской оценке.

Полученные данные показывают, что вопросно-ответные единства как средство внешней диалогичности встречаются в текстах первого (1881—1887) и третьего (1895—1904) периодов творчества А.П. Чехова.

3.1.4. Вопросительные предложения

Четвертое по частотности средство внешней диалогичности в прозе А.П. Чехова представляют вопросительные предложения (10%).

Известно, что семантика вопросительных предложений связана с их направленностью на получение информации, а следовательно, и с ориентацией на адресата [Кожина 1981; Красавцева 1987; Прохватилова 1999]. Благодаря использованию вопросительных предложений становится возможным перенесение диалогических структур в монологический по форме текст [Прохватилова 1999].

По нашим наблюдениям, в структуре чеховского повествования вопросительные предложения имеют различную семантику, обусловленную спецификой художественного текста.

В русской грамматической традиции в системе вопросительных предложений принято выделять несколько функционально-семантических типов [РГ-80, т. II, с. 394—396].

Наш материал дает основания говорить о двух функционально-семантических типах вопросительных предложений. Это обращенные к читателю вопросы-раздумья, а также вопросительные предложения, требующие ответа-подтверждения.

Вопросы-раздумья в структуре чеховского повествования, исходящие от автора-повествователя, обращены к читательской аудитории, но при этом не имеют своей целью получение от нее какого-либо ответа. Ответ на такие вопросы обычно носит характер догадок, предположений или вовсе не может быть получен, например:

Вахтенный приподнимает конец доски, Гусев сползает с нее, летит вниз головой, потом перевертывается в воздухе и — бултых! Пена покрывает его, и мгновение кажется он окутанным в кружева, но прошло это мгновение — и он исчезает в волнах.

Он быстро идет ко дну. Дойдет ли? До дна, говорят, четыре версты («Гусев», 1890);

Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего? («Попрыгунья», 1892).

В приведенных фрагментах из рассказов «Гусев» и «Попрыгунья» возникает ситуация сомышления, когда автор устраняется от однозначных ответов и формулировок и как бы предлагает читателю самому поразмыслить над происходящим.

Желание автора привлечь адресата к совместному участию в размышлении над тем или иным вопросом позволяет исследователям утверждать, что вопросы-раздумья эксплицируют равноправные отношения между субъектом и адресатом речи [Вотрина 2012].

Второй тип вопросительных предложений, зафиксированный в рамках чеховского повествования, представлен вопросами, требующими ответа-подтверждения, то есть ответа о соответствии действительности, например:

Вора он или запирает на сутки в погреб, или сечет крапивой, или же отпускает на свою волю, предварительно только раздев его донага... Это для вас ново? Но есть люди и места, для которых это обыденно и старо, как телега («За яблочки», 1880).

В приведенном фрагменте из раннего рассказа «За яблочки» ответ на задаваемый автором-повествователем вопрос в условиях контекста очевиден и является положительным. Кроме того, такой вопрос призван обозначить идею несовпадения авторской и читательской точек зрения, на основании чего можно говорить о конфликтном типе взаимодействия диалогических позиций автора и читателя.

Кроме того, анализ материала показал, что в прозе А.П. Чехова функционирует еще один тип вопросительных предложений — вопросы, в которых заключено экспрессивно окрашенное отрицание, или так называемые риторические вопросы. Они акцентируют категоричность отрицания и не направлены на получение информации от адресата речи, например:

Бархатная жилетка с голубыми цветами имеет двадцать прорех и бесчисленное множество пятен, но нельзя же бросить ее, если она найдена в том нумере, в котором жил могучий Сальвини! Кто может поручиться, что этой жилетки не носил сам трагик? А найдена она была на другой день после отъезда великана-артиста; следовательно, можно поклясться, что она не фальшивая («Барон», 1882);

Петр Дмитрич уходил за нею и смотрел ей вслед с умилением и грустью. Должно быть, глядя на нее, он думал о своем хуторе, об одиночестве и — кто знает? — быть может, даже думал о том, как бы тепло и уютно жилось ему на хуторе, если бы женой его была эта девочка — молодая, чистая, свежая, не испорченная курсами, не беременная... («Именины», 1889);

Ее муж, Осип Степаныч Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах: в одной сверхштатным ординатором, а в другой — прозектором. Ежедневно от 9 часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсот в год. Вот и всё. Что еще можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди («Попрыгунья», 1892).

Как видно из приведенных и подобных примеров, вопросы, в которых заключено экспрессивно окрашенное отрицание, не создают ситуацию, в которой читатель рассматривается автором как активный речевой субъект. Отсутствие требования речевой реакции партнера по коммуникации позволяет исследователям утверждать, что риторические вопросы существуют в рамках «я»-сферы высказывания [Падучева 1996; Прохватилова 1999].

Вопросительные предложения как средства внешней диалогичности, согласно нашим наблюдениям, используются только в текстах первого (1881—1887) и второго (1888—1894) периода творчества А.П. Чехова.

3.1.5. Обращения

Анализ материала показал, что еще одним средством внешней диалогичности в чеховском повествовании выступают обращения автора-повествователя к читательской аудитории (8%).

Обычно обращение определяется как слово или группа слов, называющие того, кому адресована речь [РГ-80, т. II, с. 163], и позволяющие адресату «идентифицировать себя в качестве получателя речи» [Арутюнова 1976, с. 365—366].

Традиционно основной общеязыковой функцией обращения принято считать номинативную, то есть называние того, к кому направлена речь [РГ-80, т. II, с. 164]. Непосредственное обращение к читателю, установление с ним контакта и выделение его в качестве коммуникативного партнера является основным средством адресации как источника внешней диалогичности, например:

Говорят, что теперь девятнадцатое столетие. Не верьте, читатель («На волчьей садке», 1881);

Но, господа, все это хорошо в теории, на практике же, когда куплены новые перчатки, заплачено цирюльнику за завивку, когда там наверху ждали Клавдия Васильевна, закуска и выпивка, совсем нехорошо... («Тряпка», 1885).

Кроме того, обращение автора-повествователя может быть не только направленным на установление контакта с читателем как неким обобщенным образом, но и маркирующим статус последнего, конкретизируя того, к кому обращена речь, например:

Лучше, девицы и вдовы, жить где-нибудь в табачной лавочке или продавать гусей на базаре, чем жить в самом лучшем номере «Ядовитого лебедя», с самым лучшим протеже графа Барабанта-Алимонда...;

Такие-то дела, читательницы! («Жены артистов», 1881).

Как видно из приведенных примеров, автор определяет круг своих читателей с использованием подчеркивающих их гендерные и социальные характеристики обращений. Специфика представленных номинаций адресата позволяет реализовать направленность обращений на представителей конкретного сегмента читательской аудитории. Это дает основания утверждать, что в чеховской прозе обращения не только активизируют внимание читателя за счет установления с ним контакта, но и, помогая идентифицировать того, к кому обращается автор-повествователь, маркируют статус адресата.

Кроме того, анализ материала показал, что некоторые обращения могут принимать участие в выражении иерархических взаимоотношений между субъектом и адресатом речи. Так, благодаря использованию в качестве обращений таких номинаций, как читатель, читательницы, позиция автора ощущается как доминирующая по отношению к читательской аудитории.

Сопоставление полученных данных показывает, что обращения к читательской аудитории находят отражение только в текстах первого периода творчества А.П. Чехова (1881—1887). В текстах второго (1888—1894) и третьего (1895—1904) периодов они не представлены. Это коррелирует с наблюдением А.П. Чудакова, который отмечал, что прямое обращение к читателю — «черта, отмирающая в чеховском повествовании в первую очередь» [Чудаков 1971, с. 24].

3.1.6. «Мы»-формы

«Мы»-формы как средство внешней диалогичности используются в чеховском повествовании в наименьшей степени (6%) и представлены глаголами и личными и притяжательными местоимениями 1-го лица множественного числа, например:

Что за смесь племен, лиц, красок и запахов! Дамы красные, синие, зеленые, черные, разноцветные, пестрые, точно трехкопеечные лубочные картинки...

Этих дам мы видели здесь и в прошлом году и в позапрошлом («Салон де варьете», 1881).

В исследованиях, посвященных рассмотрению вопросов функционирования категории внешней диалогичности, установлено, что глагольные формы 1-го лица множественного числа, категориальное значение которых обозначает «отнесенность действия к группе лиц, включая говорящего» [РГ-80, т. I, с. 636], и местоимение «мы», указывающее на «группу лиц, среди которых находится и говорящий» [РГ-80, т. I, с. 534], призваны эксплицировать равноправные отношения между участниками коммуникации [Прохватилова 1999; Чубай 2007; Вотрина 2012], например:

Подъехав к болотам, наши охотники вытянули физиономии... («Петров день», 1881).

В приведенном примере семантика притяжательного местоимения в форме 1-го лица множественного числа, использованного по отношению к героям рассказа, как бы приобщает читателя к миру художественного произведения, указывает на стремление автора-повествователя подчеркнуть общность интересов с читателем. Складывающийся таким образом тон маркирует симметрию в отношениях коммуникантов.

В чеховской прозе случаи употребления «мы»-форм как средства внешней диалогичности представлены только в текстах 1881—1887 гг. и, как уже отмечалось, являются единичными.

Рис. 8. Соотношение средств внешней диалогичности в прозе А.П. Чехова

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |