Как приняли Чехова немецкие читатели и зрители, описали пока только два автора: в 1956 г. — Герхард Дик в кандидатской диссертации (Институт славистики при Берлинском университете им. Гумбольдта ГДР)1 и в 1969 г. — Клаус Бернарц, в кандидатской диссертации о драматургии Чехова (Театральный институт при Венском университете)2.

Несмотря на различную постановку вопроса, мнения авторов совпали. Оба пришли к единому выводу: в ФРГ влияние Чехова было и остается ничтожным. Г. Дик констатировал: «В ФРГ творчество Чехова доныне не получило достойной оценки. Хотя и сам писатель предполагал, что в Германии ему не суждены успехи», нет надежды на то, «что влияние Чехова в Германии может существенно углубиться»3. К. Беднарц писал: «Место, которое до сих пор отводилось Чехову на немецкоязычных сценах, несоизмеримо с действительным значением этого драматурга для театра XX в. Чехов остается камнем преткновения не только для немецкой литературной критики: театр также не смог отдать должное его творчеству»4. С тех пор многое изменилось.

Обратимся сначала к театральной жизни. В 1982 г. театровед, критик и издатель журнала «Театр хойте» в беседе с советскими и западногерманскими театральными деятелями отмечал: репертуары немецкоязычных сцен уже невозможно себе представить без драм Чехова. Более того. За последнее десятилетие ни одного из русских драматургов (ни Гоголя, ни Горького) не ставят в немецких театрах столько, сколько Чехова: «Последние десять сезонов в театрах Федеративной Республики, Австрии и немецкоязычной Швейцарии около трети всех постановок русских и советских пьес приходится на его произведения»5.

Статья театрального обозревателя журнала «Шпигель» Урса Йенни о новой постановке Чехова начинается словами: «Когда поднимается занавес и перед нашим взором предстают люди в светлых летних платьях рубежа веков, которые так расслабленно-безмятежно сидят в плетеных креслах на террасе, слушая пение птиц, пока кто-нибудь из них в странном отчаянье не воскликнет, что жизнь все-таки ужасно скучна, — тогда каждый театрал знает и без программки: «Ага! Чехов!» И «когда наступает осень, то есть последнее действие, и ничто не может больше предотвратить банкротства и вынужденной продажи имения с аукциона — «Finita la commedia», цитирует какой-то эстет, мир изысканно рушится, преисполненный меланхолии: Ага, Чехов»6.

Положение на книжном рынке описывает рецензент «Штутгартер цайтунг»: «Издательство «Диогенес» издает писателя Антона Чехова. В 8-ми томах изданы драматические произведения, проза — в 10-ти томах и самое большое нерусскоязычное 5-томное издание писем Чехова. В 1981 г. издательство выпустило «Чеховскую хронику», — толстый том в 466 страниц, который содержит материалы для еще ненаписанной у нас серьезной биографии Чехова. Теперь швейцарское издательство пополнило свой чеховский выпуск книгой «Дневники — Записные книжки»7. В той же связи рецензент «Франкфуртер альгемайне» отмечает, что немецкие читатели «знакомятся с произведениями и биографией Антона Чехова. Он постепенно становится в один ряд с Достоевским и Толстым»8.

Итак, немецкую историю Чехова продолжают писать.

Однако осмысленно писать эту историю можно только, учитывая предысторию, а она, как показали уже работы Дика и Бернарца, была неотделима от проблем взаимоотношений между ФРГ и ГДР.

Различия обеих работ многообразны и обусловлены самой постановкой вопроса. В первую очередь, авторы по-разному понимают, что такое Германия и немецкая культура. Один из авторов решает вопрос о влиянии Чехова в пределах немецких государственных границ. С 1945, самое позднее с 1949 г., он вынужден писать о двух немецких государствах. Метод только кажется корректным, но он формален. Немецкая литература и немецкий театр никогда не укладывались в рамки политических границ — ни в Германии времен Вильгельма, ни в период Веймарской республики или существования двух немецких государств. В начале столетия Берлин был бесспорной театральной немецкоязычной столицей, но взгляд берлинцев был постепенно обращен к Вене, второй театральной столице. От этих двух театральных столиц сильно отставала немецкая провинция. У многочисленных немецких издательств были филиалы в Австрии и Швейцарии, как и у австрийских издательств — в немецких городах. Без австрийских писателей Кафки, Броха, Музиля немыслима история немецкой литературы. Публиковались они в немецких издательствах. Другой автор, подданный ФРГ, студент из Вены, разумеется, включает Австрию в поле своих исследований. За этим не скрывается «претензия на единоличное представительство» времен Аденауэра, это абсолютно оправдано:

немецкие переводы и постановки, которые исследует Бернарц, имели рынок сбыта как в Австрии, так и в Германии. Экономический рынок «немецкой культуры» образовывал и образует единство, переступающее государственные границы.

В обеих работах недостает немецкоязычной Швейцарии, на которую, в принципе, распространяются те же законы. Немецкая послевоенная литература без Макса Фриша, без Петера Бихселя, без Урса Видмера? Немецкоязычный театр после 1945 г. без Фридриха Дюрренматта? Немыслимо. Цюрихский драматический театр во времена нацизма — органическая часть истории немецкого театра. Под художественным руководством Дюггелина Базельский театр выработал настоящую чеховскую традицию9. И наконец, Швейцария выдвигается на первый план данного обзора благодаря цюрихскому издательству «Диогенес»: здесь было издано так много произведений Чехова, как ни в каком другом немецкоязычном издательстве.

Издание книг Чехова один из самых запутанных примеров сотрудничества ГДР и ФРГ. В этом мероприятии приняло участие три страны: мюнхенское издательство «Винклер» приобрело у издательства «Рюттен и Лёнинг» (Берлин, ГДР) лицензию на продажу в ФРГ «Собрания сочинений отдельными томами». Издательство «Диогенес» (Швейцария) купило, в свою очередь, у «Винклера» а также у франкфуртского издательства «Ферлаг дер ауторен» лицензию на продажу изданий в мягкой обложке. Это издание распространилось теперь по книжным магазинам Швейцарии, Федеративной республики и Австрии. Этот пример кооперации, казавшийся политической мудростью, на деле же объяснялся чисто экономической необходимостью: едва ли какое-нибудь западное издательство смогло бы сейчас финансировать издание полного собрания сочинений Чехова.

Для этого требуются широкие возможности сбыта. Но в Германии не было и нет массового интереса к творчеству Чехова. Несколько цифр подтверждают правильность данного вывода:

В известной серии «Инзель библиотек» лейпцигского издательства «Инзель» в 1919 г. вышло одно произведение Чехова — «Скучная история». Тираж до 1925 г. — 15 тысяч экземпляров. Пушкин вышел в этой же серии (также одно произведение — «Пиковая дама») тиражом 25 тысяч. Достоевский (4 произведения) — 250 тысяч. И Лев Толстой (в общей сложности 11 произведений) выдержал до 1945 г. общий тираж до 462 тысяч экземпляров10.

До 1945 г. едва ли какая-нибудь из немецкоязычных постановок Чехова продержалась больше 20 спектаклей. До первой мировой войны только мюнхенская «Чайка» (1911) была сыграна 25 раз.

Для сравнения посмотрим, как обстояли дела с постановками Горького. Знаменитая постановка «На дне» Макса Рейнхарда принесла мировую известность как режиссеру, так и Горькому. Премьера состоялась 23 января 1903 г., а 4 мая играли уже сотый спектакль; 5 мая 1905 г. состоялось 500-е представление. В течение 1904 г. да только одна эта пьеса Горького ставилась в 52 немецких драматических театрах. Ни одна из пьес Генриха Зудермана, самого популярного немецкого драматурга тех лет, не имела такого успеха. Правда, вскоре после этого популярность Горького стала быстро падать. Но такого успеха, как «На дне», не знала ни одна из пьес Чехова, ни в кайзеровской Германии, ни в Веймарской республике. И все же успех Чехова в Германии можно графически изобразить с помощью постоянно возрастающей кривой.

Многие ведущие режиссеры немецкоязычных театров не ставили пьес Чехова. Отто Брам, добившийся признания для Гауптмана, в русской драматургии был абсолютным приверженцем Толстого. «Власть тьмы» он ставил в Берлине три раза, Чехова — ни разу. Макс Рейнхард тоже никогда не ставил Чехова. В его театре в 1905 г. шел «Медведь», а в 1919 — «Иванов», но в постановке других режиссеров. Этот перечень можно было бы продолжить. Некоторые режиссеры единожды ставили одну из пьес Чехова, но после этого — никогда к нему не возвращались (Йесснер, Фелинг, Грюндгенс и другие). Такие режиссеры, как Гейнц Гильперт, которые неоднократно ставили пьесы Чехова, до 1970 г. оставались исключением.

Рассмотрим постановки каждой пьесы Чехова:

«Чайка» — 1909 г. в Берлине, 1911 г. в Мюнхене, потом «больше чем три десятилетия отсутствует в репертуаре» (Беднарц);

«Дядя Ваня» — после 1906 г. «в течение последующих сорока лет ни одна постановка не продержалась больше 6 спектаклей»;

«Три сестры» — «играют очень редко, хотя каждый раз — примечательные постановки»;

«Вишневый сад» — после многообещающего старта в Берлине «на двадцать лет исчез из репертуара»11.

Нет воспоминаний о Чехове его немецких современников, отсутствует переписка Чехова с немцами. Известно письмо, с которым Райнер Мария Рильке обратился к Чехову 5 марта 1900 г., дабы сообщить ему, что он закончил перевод «Чайки» и просит прислать ему экземпляр «Дяди Вани». Ответ Чехова неизвестен12. А перевод «Чайки», сделанный Рильке, к великому сожалению, утерян. Томас Манн написал прекрасные «Опыт о Чехове» (1954). Других заметных статей о Чехове-рассказчике в немецкой эссэистике нет. Несколько больше литературы о драматургии Чехова. Но его произведения никогда не обсуждались так широко, не вызывали таких дискуссий, какие разгорались в Германии из-за произведений Достоевского и Толстого. К немецким читателям попадала в основном переводная литература о Чехове. (Влияние русских эмигрантов на литературную критику, литературоведение и общие представления о России было очень значительным.)

Немецкие писатели не упоминали о том, какое влияние оказало на них творчество Чехова. В 1928 г. Артур Лутер писал, что Чехова тоже «много читают и переводят в Германии: но вряд ли возможно говорить о непосредственном влиянии Чехова на немецкую литературу»13. Герхард Дик в 1955 г. задал вопрос нескольким писателям, повлиял ли Чехов на их творчество.

Арнольд Цвейг: «Чехов не повлиял ни на меня, ни на писателей моего поколения. Мы с жадностью читали тогда Тургенева, Гоголя, Толстого и Достоевского и с большим рвением старались постигнуть секреты их мастерства. Молодые русские писатели Короленко, Андреев, Куприн, Горький и Чехов были нашими сверстниками, у которых мы не учились, но с которыми мы могли и хотели соревноваться».

Герман Гессе: «Когда я лучше узнал творчество Чехова, я уже давно не был восприимчив ни к каким литературным влияниям. Но тем не менее я обязан ему очень многим. С тех пор, как я его знаю, он относится к моим любимцам. Такие его шедевры, как «Палата № 6» или описание путешествия по степи мальчика Егорушки, я периодически перечитываю».

Оскар Мария Граф тоже отрицает влияние Чехова, приводя похожие обоснования. Но говорит: «Я настолько люблю Чехова, что вновь и вновь перечитываю его рассказы и не уверен в том, не превосходит ли он пластичностью и подлинностью изображения, меткостью слова другого признанного мастера европейской новеллы — Ги де Мопассана? Чувство социальной справедливости, — столь выраженное у Чехова, нам ближе». В 1955 г. Граф советовал молодым писателям «читать Чехова и учиться его выразительной простоте, его откровенной социальной тоске, стремлению сделать людей лучше, и его глубокой меланхолии, которой не чужды и юмор и ирония»14.

По-иному сложились отношения Гауптмана и Чехова. На это, как и на связь «Трех сестер» и «Сестер из Бишхофоберга», указал Г. Дик15. Однако в целом Гауптман больше значил для Чехова, нежели наоборот. Эту точку зрения отстаивал Альфред Керр. В речи памяти Отто Брама он сказал: «Только потом пришел великий русский — Станиславский и стал учиться у Гауптмана, как Чехов»16. Об этом писал Гауптману и Станиславский в 1932 г. в юбилейном адресе к его 70-летию: ««Одинокие люди» побудили Чехова писать для театра»17. Не совсем понятная фраза, так как Чехов писал для театра с начала 80-х годов. Вероятно, следует читать так: «для нашего театра» («Три сестры» были первой пьесой, которую Чехов написал специально для Художественного театра).

До 1955 г. можно не искать примеров определяющего влияния Чехова. Это не означает, что поиск полностью завершен, напротив: именно в последние годы в дневниках, переписке были обнаружены очень интересные высказывания о Чехове, которые должны быть здесь упомянуты и которые заслуживают отдельного подробного исследования.

Всем известно отношение Б. Брехта к натурализму. Он отвергает «систему Станиславского» как заблуждение театра и связывает «театр иллюзий» Станиславского с Чеховым: «Натуралистские спектакли порождают иллюзию, будто бы ты находишься в каком-то реальном месте. Стоит зрителям увидеть на сцене комнату, как они уже улавливают запах вишневого сада за домом; а если видят каюту корабля — то ощущают морскую качку»18. Брехт никогда не скрывал своей неприязни к Станиславскому, чьи постановки пьес Чехова немцы в течение многих десятилетий считали наиболее достоверными.

В письме Брехта 1945 г. читаем: «Довольно интересно сравнивать драмы Чехова и Ибсена: Ибсен видел возможности решения противоречий внутри господствующей системы, а Чехов не видел. Скандинавская буржуазия на несколько десятилетий переживет русскую»19. Общественность узнала про это письмо в 1981 г., когда были изданы письма Брехта.

Артур Шницлер, которого русская критика еще при жизни Чехова называла «немецким Чеховым»20, в 1906 г. сказал своему русскому посетителю Е. Норвежскому21: «Я люблю вашего писателя Чехова. Он — один из лучших современных писателей. Какое настроение, какая глубина мысли и как благородно его отношение к людям!». В Берлине, продолжает Норвежский, как раз проходили гастроли МХТа. «Я опасаюсь, — сказал мне Шницлер, что немцы не в состоянии будут полностью оценить изысканность и красоту «Дяди Вани» и «Трех сестер». Они ведь восхищаются Горьким. Но на мой взгляд, Горький стоит ниже Чехова. Горький интересен как личность, но как писатель он скорее эффектен, нежели высокохудожественен»22. Немцы смогли прочитать эти слова только в 1982 г., когда Хереш написала исследование о влиянии на Шницлера русской культуры. Дневники Шницлера содержат много упоминаний о Чехове23.

Известны (но тоже только с 1960-х годов) блестящие театральные рецензии Роберта Музиля, написанные в 1921—1924 гг. для газеты «Прагер прессе». Уже в 1906 г. Музиль был свидетелем первых гастролей МХТа в Вене. В 1922 г. он с восторгом писал о вторых гастролях, казалось, игра москвичей воплощала его собственные представления о театре. «Чехов означает: мудрое, тихое, самоотреченное искусство, не титаническое. Ясный взгляд, прозорливость, тоска, конец»24.

Такие высказывания — редкие находки. Они свидетельствуют о разном отношении к Чехову: и о восхищении, и о категорическом неприятии его, но в них нет и намека на возможность влияния. Сегодня читатели ведут себя так же. В школе Чехова не читают, книги Чехова не те, в которых молодой человек может жить, обосноваться и провести недели три, как в «Войне и мире» или романах Достоевского (их едва ли пропустит гимназист в возрасте от 15 до 20). «Ах, Чехов, эти коротенькие штучки...», — говорит моя дочь. Ей 15 лет, она читала Диккенса, «Анну Каренину», «Мадам Бовари», «Унесенные ветром», «Убить пересмешника» Харпера Ли, Чендлера и даже «Сто лет одиночества» Гарсия Маркеса. Чехова — лучше как-нибудь потом.

Запомним, что восприятие в Германии этого «мудрого, тихого искусства» проходило в очень скромных рамках, в тиши. Чехов знал об этом. С 1890 г., когда вышел сборник «Русские люди» (первый сборник рассказов Чехова в переводе Иоханнеса Треймана, объемом 133 страницы), он был свидетелем своей «немецкой истории». «Кстати, — писал он 22 февраля 1892 г. В.А. Тихонову, — немцы давно меня уже перевели». И он не напрасно гордился, потому что второй сборник (также в переводах Треймана) вышел в признанной «Универсаль библиотек», в издательстве, которое добилось признания Ибсена в Германии. Но потом становится все тише и тише на фоне возрастающей популярности Горького. 4 сентября 1902 г. Суворин помечает в своем дневнике: «Чехов удивился, что Горького считают за границей предводителем социализма. — «Не социализма, а революции», — заметил я. Чехов этого не понимал. Я, напротив, понимаю. В его повестях везде слышится протест и бодрость. Его босяки как будто говорят: «мы чувствуем в себе огромную силу и мы победим». Популярность Горького задевает самолюбие Чехова: «Прежде говорили: Чехов и Потапенко, я это пережил. Теперь говорят: Чехов и Горький». Он хотел сказать, что и это переживет. По его словам, Горький через три года ничего не будет значить, потому что ему не о чем будет писать. Я этого не думаю»25.

Но растущая популярность Горького была не единственным препятствием для Чехова в Германии. Перипетии в отношениях с переводчиками, издательским правом и театральной практикой26 могли бы составить самостоятельную историю.

Как в России, так и в Германии, восприятие Чехова проходило в традиционно разделенных областях: с одной стороны, книжный рынок, с другой — театр, абсолютно в духе карикатуры на «Иванова» из «Осколков» от 4 ноября 1889 г. («Чехов на распутье»). В Германии оценка обоих путей поначалу совпадала с мнением русских критиков, отвергавших драматургию Чехова. Теперь же акцентировка решительно изменилась: в последние двадцать лет центр тяжести приходится на драматические произведения Чехова.

Анализируя пьесы Чехова, мы с самого начала будем делить их на одноактные и многоактные, подобно тому как мы отделяем его позднюю прозу от ранних юмористических рассказов. Самые знаменитые из одноактных пьес Чехова — «Медведь» и «Свадьба» после премьеры в театре «Альтона» в 1901 г. остались на немецкой сцене. Не проходило и года, чтобы их не играли в нескольких городах, будь то «чисто» Чеховский вечер (тогда программа часто дополнялась монологом «О вреде табака») или в комбинации с одноактными пьесами других авторов. Очень часто удовольствие публики находилось в обратнопропорциональном соотношении с вниманием театральной критики.

Другое дело — история больших драм. Она началась в 1902 г., когда одновременно вышло несколько переводов пьес Чехова27. Известный берлинский переводчик Август Шольц в 1902 г. завершил работу над «Тремя сестрами» и «Дядей Ваней». (Позднее, после первой мировой войны Шольц полностью «комплектует» драматургию Чехова: в 1918 г. — «Вишневый сад», за ним следует в 1919 г. — «Иванов», затем «Медведь» и «Свадьба». Тут всякая конкуренция была бы бессмысленна: имя Шольца было порукой высокого качества. Большинство пьес русских драматургов, которые Рейнхард ставил в Берлине, осуществлено по переводам Шольца. Спектакль Ю. Фелинга «Три сестры» тоже сделан по переводу Шольца.) На пьесы Чехова обратила внимание немецкая театральная критика: журнал «Литераришес эхо» напечатал статью «Чехов-драматург»28. Пьесы Чехова постепенно входили в немецкую театральную практику, но в 1906 г. этот процесс был прерван главным театральным событием последних лет — гастролями МХТа, которые с триумфом прошли в Вене и Берлине29. Раньше Чехова «оставляли» в тени два русских драматурга: Толстой, любимый драматург Отто Брама, и Горький (в 1906 г. в Берлине можно было сравнить постановки «На дне» в театре Макса Рейнхарда и в МХТе). Москвичи, или как их называли, «русские», привезли из своего чеховского репертуара «Дядю Ваню» и «Три сестры». Для немецких театралов это были самые достоверные интерпретации Чехова, правдоподобнее которых ничего быть не может.

Поэтому в Германии попытки сыграть Чехова ограничились «Чайкой» и «Дядей Ваней». Немецкая премьера «Чайки» состоялась в 1902 г. в Бреслау в театре «Лобе»30. В 1909 г., после гастролей Станиславского, «Чайку» поставили в Берлине31. Премьера «Дяди Вани» — в Мюнхене в 1903 г.32, а спустя год спектакль шел уже в Берлине — до гастролей москвичей33. На первую постановку «Трех сестер» в Германии отважились только в 1926 г. (Режиссер — Юрген Фелинг).

Больше всего немцы восхищались искусством актерского ансамбля. Москвичи заставили их забыть даже Отто Брама из «Дойчес театер». Альфред Керр: «Это самый лучший образец сыгранности, который мне приводилось видеть на сцене. Иногда, когда кто-нибудь из русских актеров выходит на авансцену, его ярче освещают, ты говоришь себе: «Ну да, он — отдельный исполнитель, скромная единичная величина... но если взять все вкупе, то кажется, что смотришь, как домовой, через запертые двери в закрытые квартиры. Это — правда, правда»»34.

И еще — постановка безмолвной игры, знаменитая звуковая кулиса Станиславского. Опять Керр: «Если выражаться музыкально, то москвичи преуспели в ферматах. Они умеют заставить зазвучать тишину бытия. Они умеют открыть даль пространства в своей игре; даль, неприметное скольжение, которое проходит сквозь все детали их совместной игры. Они — художники развеянной, бесшумно ускользающей жизни», но не «этой», берлинской жизни, «а другой ее стороны: пассивной жизни»35.

Сдержанный Зигфрид Якобсон писал: «Если русские так же хорошо вернут нам Гауптмана, как мы им Горького, то мы готовы признать, что они нас стоят. Пока они показали нам, как у них на родине играют Алексея Толстого, Чехова и Горького». У А.К. Толстого, например, не зная немецкого перевода, невозможно понять, «решают ли актеры сложные или простые задачи», «декламируют ли они стихи — и стихи ли это — или они разрушают рифму, или они нашли нечто среднее между котурнами и шлепанцами». «С Чеховым мы не чувствуем себя так неуверенно, — продолжает Якобсон. Мы читали и смотрели «Дядю Ваню» по-немецки и знаем, что это — пространная картина настроений, где усталые и замшелые люди взаимно грызут друг друга. Нельзя ни жить, ни умереть. Они крадутся сквозь жизнь, как через густой, удушающий туман. Вечно повторяется одна и та же мука; вдруг кто-то вскакивает, кричит, стреляет и промахивается — и все остается по-прежнему... В немецкой постановке мы были убеждены, что вызываемое ощущение скуки не соответствует художественному замыслу драматурга. Здесь все по-иному. Дом и двор окружает мучительная атмосфера отсутствия желаний и энергии <...> Но с начала и до конца спектакля ты прикован к действию. Я отказываюсь решать, причиной ли тому талант актеров или сама пьеса»36.

Решающее сравнение стало возможным после спектакля «Враг народа». З. Якобсон; «Искусство русских умирает, когда они играют Ибсена. Их Штокман не выдерживает сравнения ни с Ибсеном, ни со Штокманом Вассермана. В этом ансамбле и при таком методе игры он выглядит на сцене слабо и криво». Метод москвичей определяется следующим образом: «Стремятся вызвать самое живое впечатление и нагромождают бесконечное множество мельчайших деталей, у которых нет иного значения, кроме того, что они могли бы встретиться в жизни. Они впали в старинное заблуждение, что наивысшая задача искусства — воспроизведение действительности»37.

После русского «Врага народа» и Альфред Керр несколько охладел; «Для сравнения с Брамом им не хватает равноценного материала, как в тех пяти спектаклях, которые они здесь давали. И это самый важный момент»38. Об этом Керр уже упомянул: сравнение с Брамом невозможно, «потому что русские воплощают в чеховских спектаклях малые духовные ценности, если сравнивать с содержанием «Дикой утки» Ибсена; малые душевные глубины, если сравнивать с «Михаэлем Крамером». Когда Брам ставил Ибсена, он достигал вершин серьезного, душевно глубокого европейского искусства. У русских нет возможности сделать что-либо похожее, пока они играют эти пять драм <...> Реальное действие у Чехова — это случайные эпизоды, в то время как у Ибсена это — эпизоды с дыханием вечности»39.

«Случайные эпизоды» списывались за счет режиссуры; постановка Станиславского загораживала пьесу, как щит. И там, где уже не было необходимости считаться с личностью Станиславского, например, на берлинской премьере «Чайки», Керр становится еще более откровенным: «Едва ли можно высоко оценивать драматургию Чехова (действующие лица настолько схематичны, что он попадает в самый конец второго уровня). Но я вполне могу понять, что Чехова можно любить»40.

Прямолинейный Якобсон говорит в той же связи: «Спектакль по Чехову. А значит не спектакль, а последовательность сумеречных настроений, или вернее: повторение единственного настроения — тяжелой тоски». Никак невозможно, продолжает Якобсон свою мысль, «ни жить, ни умереть, даже проще умереть, чем жить. Они стремятся к другому, лучшему, более прекрасному и легкому миру, стремятся вырваться из печальной щели в радостные дали, имеют лишь одно желание, но нет силы, чтобы его осуществить и высвободиться. Они любят; но если любишь глубоко и серьезно, то уж обязательно и несчастливо». Якобсон считает, что драмы Чехова воспринимаются скорее как пьесы для чтения. «Читать, а не смотреть. Потому что в берлинской постановке действовал режиссер, у которого хватило литературного вкуса, чтобы взяться за такую спокойную пьесу, но не хватило театрального опыта, чтобы понять, что сцена обладает собственной оптикой и акустикой. Самый здоровый цвет лица без грима выглядит на сцене мертвенно бледным. Драма или антидрама, естественный тон которой монотонен, кажется на сцене невыносимо скучной, если ее монотонно играть. В театре Хеббеля чеховский спектакль <...> похоронили в сером однообразии»41. И после пятого представления сняли. Так обошлись в немецких театрах с большинством спектаклей по Чехову. За исключением мюнхенской постановки «Чайки» (1911), которая выдержала 25 представлений и по поводу которой критика писала о Чехове как о «большом мастере, драматурге удивительной мощи»42. «Чайка», в среднем, выдерживала не больше двух, а «Дядя Ваня» — не больше четырех спектаклей43.

Отто Брам уже в 1901 г. писал переводчику Аугусту Шольцу:

«Милостивый государь! Любезно представленный Вами перевод сцен из сельской жизни «Дядя Ваня» Антона Чехова живо заинтересовал нас как изображение разрушенных семейных отношений в русском поместье. К сожалению, драматическое действие очень незначительно, тонко намеченные характеры проступают недостаточно рельефно и раскрывают себя в длинных, недраматических монологах. А целый ряд неудачников, начиная с фразера-профессора и его молодой скучающей жены и кончая тупо работающим владельцем поместья и его племянницей, сельским врачом, неудовлетворенным своей работой и их неудачными любовными опытами составляют печальную картину отречения от жизни, которая не облегчается намеченным вознаграждением в мире ином.

Поэтому к нашему глубочайшему сожалению мы не можем надеяться на успех этой пьесы в нашем «Немецком театре», несмотря на ее бесспорные литературные достоинства. Мы благодарим Вас за оказанную нам честь и высылаем Вам обратно рукопись.

С уважением,

Преданный Вам О. Брам,

Немецкий театр, Берлин»44.

Открытие «Вишневого сада» немецкоязычными театрами пришлось на период первой мировой войны45.

Если бы мы захотели подвести итог первому периоду немецкой истории Чехова, нам бы пришлось «вооружиться» скромностью: с 1904 г., самое позднее с 1906, после гастролей москвичей, Чехов становится известным в Германии. Чехова теперь знают.

Его знают по 5-томному собранию сочинений, по двум томам «Избранного» и по бесчисленным разрозненным публикациям, этим неупорядоченным эпизодам, продуктам случая. Из энциклопедического словаря, куда вошел Чехов, знают названия его новых произведений, но не переводят их.

Знают о путешествии Чехова на Сахалин, но не интересуются этим. Единственным, кто откликнулся на путешествие, был О. Цабель. Но и он предпочитает Чехову жалостливо-многословную автобиографию Л. Мельшина «В мире отверженных» (на немецком языке книга вышла в издательстве «Инзель» в 1903 г.). Довод Цабеля очень прост: «По выходе, в 1896 г., книга Мельшина была несравнимо выше оценена русской прессой»46.

Что же касается драматургии, то общественное мнение гласит: «спектакль Чехова — значит неспектакль»: нет ибсеновского «дыхания вечности», нет «европейского искусства», нет титанических жестов, нет христианско-социалистических призывов к борьбе, нет будоражащих вопросов Карамазова, зато есть сумеречные настроения, усталые, ворчащие люди, которые толком не могут ни жить, ни умереть, бессильные, пассивные. И разочарование, тупо повисшее над всем и всеми. Славянская душа, русские — «зимний народ» (А. Керр). Справочная литература сообщает о Чехове как о писателе уходящего века, тонущей старой России, как о пессимисте, который в молодости обладал свежим юмором.

Чехов умер и потому в дискуссиях о современной литературе имя его появлялось редко, писали о Горьком, Леониде Андрееве, Евгении Чирикове и др. В Германии пользуется успехом роман Арцыбашева «Санин», Куприн меньше, Иван Бунин.

И Дмитрий Мережковский, романист. Но большее влияние он оказал как эссэист, критик и проповедник новой религии. Он принимает участие в подготовке полного собрания сочинений Достоевского (издательство Р. Пипера в Мюнхене)47 — гигантского издательского мероприятия, представляющего огромный мировоззренческий интерес. В этом издании Достоевский соотнесен с образом России. Здесь дано представление о русском как о мистике, одержимом богоискателе, который может найти свое освобождение только в Боге и в вере.

С этим образом России у Чехова нет ничего общего, но зато для защитников этого образа Чехов был и остается большим недоразумением.

Если когда-нибудь — а это тема для самостоятельного исследования — напишут о влиянии русской эмиграции на формирование образа России, то надо начинать не позднее Мережковского. В этом исследовании обязательно отметят, что Мережковский в эссе «Грядущий хам» (1907 г. — дата издания по-немецки), оставив религиозное рвение, написал о Чехове и Горьком, о каждом в отдельности, и сравнивал их так блестяще, на таком уровне, которого никогда не достигал ни один из немецких интерпретаторов Чехова.

«Простота Чехова такова, что от нее порою становится жутко: кажется, еще шаг по этому пути — и конец искусству, конец самой жизни; простота будет пустота-небытие; так просто, что как будто и нет ничего, и надо пристально вглядываться, чтобы увидеть в этом почти ничего — все»48.

Когда началась первая мировая война, в немецких театрах еще «обкатывали» пьесы Чехова. И даже когда в 1922—1924 гг. немецкие театральные критики вынесли Чехову «окончательный смертный приговор», связи немецких театров с Чеховым не порывались. Их не нарушила даже война с Россией: в 1916 г. состоялась премьера «Вишневого сада»; за Веной в 1917 г. потянулся мюнхенский театр «Каммершпиле», в Берлине в 1917 г. поставили еще раз «Чайку», а в 1918 г. Фридрих Кайслер показал берлинцам «Вишневый сад»49. Когда в 1916 г. Лион Фейхтвангер писал о «Вишневом саде», он опасался, что «немецкие шовинисты обрадуются, когда это произведение поставят в Германии: они будут смаковать монологи Трофимова из второго акта — так русский осуждает Россию. Распад семьи символизирует распад нации»50. Но реакция немецкой театральной критики на постановки в Вене и Берлине не подтвердила опасений Фейхтвангера.

Фейхтвангер, с 1908 г. — корреспондент мюнхенского журнала «Шаубюне», пробующий свои силы в драматургии, следует за общепринятым мнением, что в этой пьесе «почти ничего не происходит». И тем не менее, эту бедную действием пьесу он считает «самой богатой и зрелой, сладостной и горькой, самой мудрой из всех, что были написаны Чеховым. Эта трагикомедия51 одиноко стоит на творческом пути Чехова, она насквозь пронизана улыбкой, мягкой, грустной и одновременно язвительной52. Анализируя все двенадцать действующих лиц, Фейхтвангер приходит к заключению, что Чехов отдает должное каждому из них, признавая, что каждый из них прав по-своему: «Лопахин, для которого сад — просто земельный участок; Раневская, для которой он — символ ее юности и чистоты, величественного и прекрасного прошлого; даже «студент-мечтатель, для которого сад становится символом кровавой деспотии».

«Сад становится у Чехова не только образом его народа, нравственно чистого, прекрасного и великого, беспомощно бредущего из непонятного прошлого в глухое и такое же непонятное будущее <...> все относительно, все земное преходяще, как для мудреца, так и для глупца».

Фейхтвангер первым стал исследовать драматургические приемы Чехова, его кажущуюся «непреднамеренность»: «Он избегает кричащих контрастов, освещения. Чехов изображает то, что изобразить невозможно». И именно эти «полутона» и «приглушенные движения» кажутся Фейхтвангеру «много убедительней громких воплей и преувеличенной жестикуляции солидных драматургов», таких, как Ибсен и Стриндберг. «У тех — жесткие, четкие, светлые контуры должны как можно более наглядно подчеркивать намерения авторов; у Чехова все окутано в мягкий, мерцающий свет, и человек никогда не появляется без этой окружающей его атмосферы». И эти «люди — страшное нарушение всех солидных драматургических приемов! — не развиваются. Ни на йоту. В конце пьесы они точно такие же, какими были в начале. Автор просто довольствуется тем, что заставляет их, в каком-то смысле, повернуться вокруг собственной оси, сделаться такими «прозрачными», чтобы зритель их увидел насквозь».

Итог: «Вблизи все это кажется бессмысленным нагромождением световых пятен, но издалека мы видим завершенную значительную картину, обобщающую без навязчивой и нарочитой символики».

Анализ Фейхтвангера психологического и символического аспекта произведений Чехова, а также его «импрессионистской техники» долгое время определял немецкую театральную критику: многие критики «заимствовали» у Фейхтвангера, и даже в рецензиях на берлинскую постановку «Вишневого сада» слышны его отголоски.

В 1916 г. «Вишневый сад» поставили в Вене. Альфред Польгар описывает постановку и называет сад «образом, символизирующим жизнь обедневшего дворянства». У него мы можем прочитать несколько удачных фраз про амбивалентность персонажей, населяющих вишневый сад. Все они «половинчаты: наполовину трогательны — наполовину комичны; справа — жестокие, а слева — сентиментальные; спереди — гениальные, а сзади — глупые. Их веселье вскормлено тоской, их щедрость — легкомыслием, их честолюбие — безразличием, их решимость — философией самоотречения, их сила — бессилием. Они очень великодушны в отношениях друг с другом, но от этого, как ни странно, никто не выигрывает, все остаются в проигрыше. Они интенсивно излучают тепло, которое никого не греет. Их сердца открыты для любви, но любовь их остается одинокой. Их ум позволяет им видеть будущее и спотыкаться о настоящее».

Правда, Польгар намекает, что «Чехов-драматург остается для него выдающимся новеллистом» и что «эти легкие новеллистические мазки» не совсем в его вкусе, но: «Не возникает никаких сомнений в том, что все это — творения великого духа. Это — писатель, который может из мельчайших деталей собрать судьбу, в нескольких фразах обрисовать характер человека; это — литератор, в каждом наброске которого бродит особый сок, пламенеющая капля, созданная из бурлящей трагической смехотворности бытия»53.

Я не стал бы объяснять успех берлинской постановки «Вишневого сада» преддверием немецкой ноябрьской революции54. Напротив, в 1918 г. зрители явно соотносили пьесу с крахом царизма и падением русской аристократии. Но этот политический аспект восприятия и тогда не был основным, хотя он позволил многим критикам пересмотреть свое отношение к Чехову, увидеть в нем классика, не утратившего свою «свежесть» и современное звучание: «Те, кто вчера смотрел в театре «Шаубюне» тихую комедию Чехова «Вишневый сад», поняли обманчивость классификаций экспрессионистов... Если экспрессионистская доктрина была бы абсолютной, то эта нежная техника намеков и сдержанных чувств сегодня не сработала бы. Но нет! Проходят полчаса «вживания» в действие, и мы уже в плену этого деликатного сочинения, наш слух настроен на самый тихий нюанс, незаметное становится важным»55.

Критик из газеты «Тагеблатт» добавляет: «Все драматургические теории разбиваются об эту русскую элегию... Теории распадаются и теряют всяческий смысл, когда касаются этой пьесы, лишенной драматического действия, но оживленной поэтическим дыханием. В пьесе нет никакого развития действия, и тем не менее в сменах состояний душевного напряжения и покоя нам рисуется судьба, отмеченная трагическим предопределением»56. Комизм этого предопределения охарактеризовал Н. Фальк: «Четыре действия равнодушные разлагающиеся люди с болезненной печалью и тихой насмешкой стоят, засунув руки в карманы, и наблюдают за собственным крахом»57.

Якобсон, левый критик, переименовавший журнал «Шаубюне» в «Вельтбюне» и откликавшийся на самые злободневные политические вопросы, тоже не увидел существенных политических аспектов в «Вишневом саде». В обзоре «Ибсен и Чехов» он называет «Столпы общества» Ибсена «пьесой темного прошлого», затем он переходит к анализу Чехова: «Трудно представить себе, что спустя еще тридцать лет «Вишневый сад» Чехова отцветает окончательно. Эта безыскусность переживет все искусные поделки и литературные моды. Это — образец вечной поэзии». Якобсон ссылается на работы Фейхтвангера и Польгара, прежде чем продолжить свое сравнение: «Под вишневым садом многие подразумевают юность Земли; колыбель человечества; безвозвратно потерянный рай; Россию времен «доброго, старого царизма»; жизнь вообще. Но что бы мы ни подразумевали под вишневым садом, то ли, другое ли, или все это вместе, или просто вишневый сад: от этого ничего не меняется. Тут Чехов выгодно отличается от Ибсена: его персонажи есть, и для этого им не надо ничего «обозначать». Но поскольку они существуют, они одновременно и что-то значат. А у персонажей знаменитого скандинава уже сегодня совершенно ссохлись губы, и вместо них свисают листки с пояснениями. Пояснения эти излишни там, где они необходимы».

Якобсон указывает на еще один, на мой взгляд, важный аспект драматургии Чехова. Действующие лица «Вишневого сада» — «русские до такой степени, что жизнеспособному немцу трудно представить себе одновременно столько уровней и подуровней нежизнеспособности, пассивности и разочарования». Но все эти двенадцать русских Чехова, «помимо специфически русских черт, обладают еще и общечеловеческими свойствами, на которых с мудрой улыбкой покоится глаз поэта. И этот покой передается всему, что он видит... Это маленькие судьбы, судьбы сплошь и рядом будничные, и поэтому в разговорах не заключается никакой высшей духовный смысл: как велик, значит, поэтический талант Чехова, чуткость, знание человеческой души, проницательность, способность сочувствовать боли ближнего, если пьесы его нас трогают и волнуют, хотя там нет ни драматических жестов и акцентов, ни конфликтов и контрастов. Эта атмосфера распада захватывает. И разве возможно, слушая нежный траурный марш Шопена, требовать страстные аккорды пятой симфонии Бетховена»58.

В Берлине это была первая успешная постановка Чехова. Кайслер, режиссер-постановщик, играл Гаева, Ю. Фелинг — Трофимова59. За этим спектаклем в 1919 г. последовала премьера «Иванова» в «Дойчес театер»60, которая полностью провалилась. Альфред Керр писал о спектакле: «Пьеса из предбольшевистской России. Преждевременная пьеса Чехова. Выкидыш. Иванов — ванька-встанька. Он застрелился перед второй свадьбой. Ну и пожалуйста, согласен. Он и сам признается, что не может по-другому. Одним ничтожеством меньше. Из пяти пьес Чехова эта — самая пустая»61.

Якобсон редко соглашался с Керром, но тут их мнения совпали: «Единственно, что он заслуживает, это ту пулю, которая нас от него избавила». Кто хочет спасти Иванова, протягивает руку в пустоту. Правда, об этих «тяжелых, тягучих буднях невозможно было рассказать так великодушно, прекрасно и глубоко, как это сделал Чехов всего в четырех действиях; правда, после трех часов с трудом отрываешься от действия, жалко прощаться с таким живым театром»62, но этот русский, Иванов, был для немцев 20-х годов еще слишком русским, слишком чужим. До 1961 г. о пьесе не вспоминали63. В 1965 г. она появилась вновь в Вене, в студии «Бургтеатра».

В декабре 1921 — январе 1922 г. проходили вторые гастроли «москвичей», той части труппы МХТа, которая в 1919 г. начала свою большую одиссею через юг России, Кавказ, через границу в Константинополь, Загреб, Белград, Вену и Прагу, и, наконец, Берлин64. Отсутствие Станиславского было отмечено всеми. Гастролеры дали три спектакля Чехова: «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дядя Ваня»65. Альфред Керр резюмирует: «Прекрасное остается. Постановка... — в худшем случае превосходная»66. И хотя Зигфрид Якобсон пытался умерить всеобщие восторги, спектакли пользовались колоссальным успехом у публики. И опять последующие немецкие постановки Чехова сравниваются с игрой москвичей.

Это подтверждают отклики берлинских критиков на премьеру «Трех сестер» в постановке Юргена Фелинга67. Газета «Берлинер бёрзенкурьер»: «Они играют печальную пьесу Чехова, соревнуясь с актерами Станиславского. В этом нет необходимости. Хотя Юрген Фелинг осторожно пользовался дирижерской палочкой, но пьеса продолжается неполные четыре часа»68. Почти никому не известно, что Фелинг намеренно провоцировал сравнение с москвичами69.

В вечернем выпуске газеты «Бёрзенкурьер» критик Эмиль Фактор объясняет, почему он не видит необходимости в немецкой постановке «Трех сестер». Он обращается к теме, которая так или иначе обсуждается почти во всех критических обзорах за 1926 г.: актуален ли Чехов. Эмиль Фактор пишет: «Эту пьесу заслонили от нас картины новой России, которые не оставили места изнеженной проблематике мелких чувств и раздутой важности собственной персоны». Барон говорит в пьесе, что через 30 лет все будут работать. Фактор комментирует, намекая на безработицу в Германии: «Эта ирония приелась. Если бы Чехов был пророком, то он вложил бы в уста своего персонажа другие слова: настанут времена, когда талантливые и опытные люди будут безрезультатно искать работу»70.

Курт Пинтус называет пьесу исторической и далекой: «Душа средней прослойки провинции, безнадежно, беззащитно размазанной между гнетом царизма сверху и все усиливающимися толчками пролетариата снизу. Это все касается нас не больше, чем доисторические мифы. Чехов сочинил пьесу в 1901 г., и она уже исчерпала себя, потому что исчерпало себя то состояние, которое в ней описывается, хотя, может быть, оно и сейчас витает где-нибудь в провинции»71. Франц Сарвес: «Следует, наверное, говорить о втором, верхнеславянском Бидермейере, сильно потрепанном морально, но вообще-то остроумном и чувствительном эстете. Однако мы поторопились бы, если бы сделали это литературно-историческое открытие сейчас». И тут критик бросает пророческую фразу: «Наши внуки в 1950-м — 1960-м году будут, возможно, наслаждаться этой пьесой»72.

Альфред Керр: «Как превосходна эта дремотная пьеса-новелла об угнетенных, согнувшихся, безвольных провинциалах. Они так и не получают благой вести, и их медленно поглощают пески пустыни. Поэтому сегодня эта пьеса стала для нас историей: добольшевистской историей»73.

Зигфрид Якобсон уже не видел этой постановки «Трех сестер». Он умер 3 декабря 1926 г.

Постановку «Трех сестер» в Вене (премьера состоялась в сентябре 1928 г., режиссер Робин Роберт) тоже сравнивали со спектаклями «русских гастролеров»: режиссер-постановщик не достиг той «человеческой подлинности и силы настроений, которые присутствовали в спектаклях москвичей. И поэтому благодарность публики выражалась не в аплодисментах, а в уважении, которое заставило ее высидеть весь этот долгий вечер»74.

Неизвестно, имела ли успех премьера «Платонова», которая состоялась в 1928 г. в Гере, в «Ройсишер театер». С 1928 г. и до захвата власти Гитлером на немецкую сцену не попала ни одна из больших драм Чехова.

В мае 1933 г. во всех немецких университетах пылали костры. Немецкие студенты под руководством людей в форме СА сжигали книги, которые они считали «ненемецкой разложившейся писаниной». Немецкие университетские профессора произносили торжественные речи.

Но жгли книги не только немецких авторов. На костре — книги почти всех русских писателей, вышедших серией в берлинском издательстве «Малик»75, множество произведений Горького, даже Ф. Сологуб оказался среди изгоев76.

Этот варварский акт миновал книги Чехова, так как его надежно защищал статус классика. Газета «Мюнхнер нойстен нахрихтен» комментировала: «У литературы интеллектуального нигилизма имеются не только еврейские представители, хотя последние явно находятся в преимущественном большинстве. Не каждый русский писатель — большевик от культуры. Достоевского и Толстого тоже нельзя подвести под этот индекс. Русские новоприобретения нам не нужны, но так же нет никакой необходимости уничтожать все новые русские книги»77.

Вполне понятно, что перестали появляться новые переводы и постановки Чехова78.

Фр. Бетге, нацистский драматург и одновременно начальник областного отдела культуры, главный драматург государственных театров Франкфурта-на-Майне, во «Внутренней рецензии на изысканно-нежную драму Л. Бергнера «Душа, попавшая в беду»» следующим образом классифицирует Чехова: «Я передаю решение областному и земельному руководству отдела пропаганды. Хотя я и являюсь начальником отдела культуры области, но, как национал-социалист, я не могу рекомендовать это произведение, невзирая на его бесспорные художественные достоинства. Перед нами — изящная душевная драма, атмосферой похожая на пьесы Йенса Петера Якобсенса, Германна Бенгса, Ибсена, Чехова или на «Одиноких» Герхарда Гауптмана, т. е. здесь нашли выражение такой тип искусства и человеческий, тип, существование которых мы отрицаем». Рецензент приводит цитату из пьесы: «Сейчас слишком много сломанных людей». И продолжает: «Все это — вымирающие семьи из недалекого прошлого, сам факт существования которых будит призраки нашей памяти и вызывает неприятную дрожь. Война, а за ней наш фюрер вымели из нашего общества всех этих больных. Если эти люди еще живут, то на самом деле они уже давно мертвы, хотя и не знают этого. Нет больше «одиноких людей», есть народный коллектив»79.

В 1939 г. заключение пакта о ненападении резко изменило ситуацию: в театральных репертуарах гитлеровской Германии появились русские авторы, поставили «Ревизора», играли комедии Островского, Толстого, в некоторых немецких театрах опять можно было увидеть драмы Чехова80.

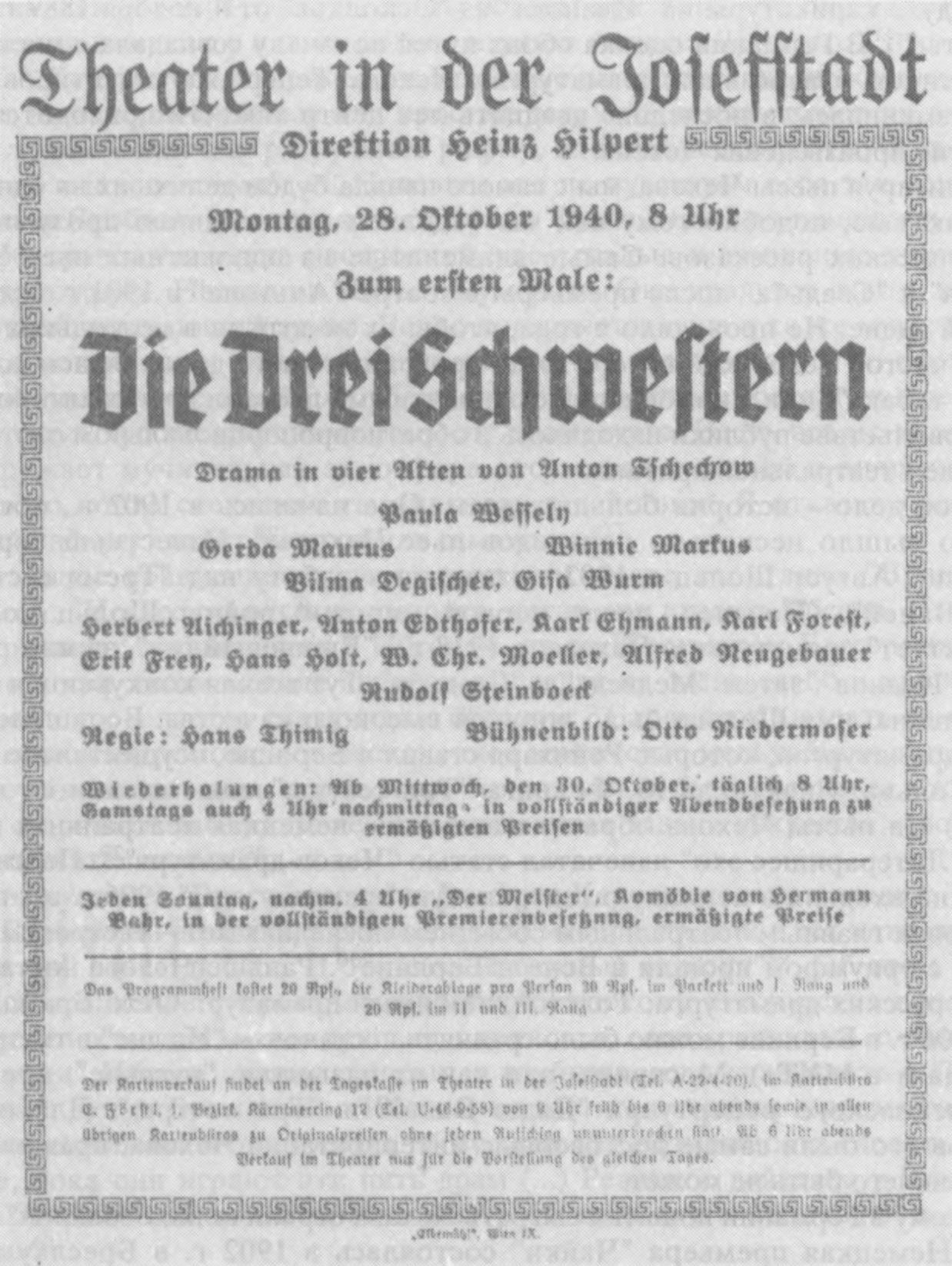

Самой важной постановкой Чехова за этот короткий период был «Вишневый сад» Гейнца Гильперта в «Дойчес театер» в 1938 г. И не только потому, что этот спектакль характеризуют как «абсолютно завершенную, совершенную в своем роде камерную постановку». И не потому, что эта была первая работа Гильперта по Чехову. Самое главное заключается в том, что эта постановка не осталась без последствий: в 1940 г. Ганс Тимиг, который играл в спектакле Гильперта Трофимова, поставил «Трех сестер» в венском театре «Ан дер Йозефштадт»; в 1941 г. Бруно Хюбнер, игравший у Гильперта Фирса, поставил «Трех сестер» в «Дойчес театер» в Берлине; и Хюбнер, и Гильперт участвовали после 1945 г. во многих постановках Чехова.

Как странно: в критических откликах на берлинский «Вишневый сад» мы не встретили ни единого слова из нацистского словаря, ни одного расистского тезиса, ни единого лозунга из «Штюрмера», напротив, всеобщее счастье от встречи с классиком и великим писателем. Когда читаешь эти статьи, то создается впечатление, что все в унисон благодарят за человеческое слово, за возможность вспомнить... И критики вспоминают статьи из давно запрещенного журнала «Вельтбюне». И если они прямо не интерпретируют статью Фейхтвангера о «Вишневом саде», то все-таки их работы перекликаются и с Фейхтвангером, и с Якобсоном.

Критик Диценшмидт пишет о комическом, о сарказме в «Вишневом саде»: «Что за горькая трагикомедия — эти четыре действия! Юмор Чехова, самого пессимистичного из всех юмористов, никогда не был таким самоубийственным, как здесь. И как странно, что при этом мы явственно ощущаем, как в пьесе бьется сердце, преисполненное любви к людям. Так и такими, вероятно, видят и любят нас, людей, жестокосердные боги. Мы сами так не умеем, но, потрясенные, смотрим на это, содрогаясь: что за смертельный юмор! какой убийственный комизм!

Вспомним мысль Якобсона о чеховских персонажах: это — люди, которые существуют. И вернемся к Диценшмидту: Чехов — настоящий поэт, и поэтому его персонажи — настоящие, живые люди, даже в самой маленькой своей реплике (которая, как нам иногда кажется, уплывает в ничто, в пустую трату времени). И Гейнц Гильперт не дает ни утонуть, ни улететь ни одному колебанию: он дает им возможность оформиться в звук и стать действительностью»81.

О тихом, невысказанном у Чехова: «И вообще: мы не можем искать у Чехова возвышенных идей. Любовь к своему дому и двору охватывает нас в момент утраты. Но за этим скрывается невысказанная мысль о том, что справедливо лишиться той земли, на которой ты не живешь и которую ты не обрабатываешь»82.

В 1938 г. в берлинском издательстве «Густав Кипенхойер» вышла книга избранной прозы Чехова «Рассказы о буднях». Ее выпустил Лео Борхард и написал к ней предисловие, «удивительно объективное для тех времен», далекое от нацистской идеологии. В 1920-х годах и вплоть до эмиграции в 1933 г. литературного руководителя издательства Германа Кестена, издательство Кипенхойера было одним из самых интересных. Но и после 1933 г. «Кипенхойер» остается в числе тех издательств, которые стараются продолжать в своих программах либеральную линию и как можно реже идти на компромиссы с нацистами. Г. Дик считает, что предисловие Лео Борхарда — шаг вперед в понимании Чехова. Самое примечательное, что в его предисловии ни одного раза не встречается слово «пессимизм». Сравнивая Чехова с Короленко, автор называет Чехова «глубоко жизнерадостным» человеком. И хотя его описания русских будней затуманены тоской, «все, что он изображает, даже самое печальное, никогда не кажется отталкивающим или безнадежным, как, например, у Салтыкова или Достоевского. Чехов смотрит на своих героев с любовью, мягко и бережно рисует их ошибки и грехи, и даже в самом тяжелом страдании он видит возможность улучшения положения в будущем, возможность лучшей жизни»83.

Через несколько месяцев после выхода сборника началась война. В этой связи особенно нелепо читается подзаголовок единственной новой публикации Чехова: «Степь. Рассказ о поездке по русской земле». Интересно и нацистское предисловие к рассказу, в котором говорится о «чуждой миру атмосфере пространства, населенного русскими» (кто тут не вспомнит о пропагандистской работе «Народ без пространства»?), о «судьбе русского пространства», в котором «эпизодически появляются враждебные народу и стране элементы, и каждый раз их пожирает, поглощает беспредельность этого же самого пространства. В пространстве, отданном русским судьбой, бьется избыточная полнота природы»84. И лишь читатель, которому с первых же строк не станет дурно от нацистских словес, найдет на этих трех страницах, которые не содержат, в сущности, никаких антисоветских выпадов, скрытое предупреждение: тот, кто играет с опасностью, погибает от нее же.

Раздел Германии начинается не в 1949-м г., когда на немецкой земле образовались два немецких государства. Он начался непосредственно после окончания войны, с раздела побежденной Германии на оккупационные зоны. Берлинский театральный критик Герберт Йеринг, сопровождавший «Дойчес театр» в 1949 г. на гастролях по Западной Германии, писал о том, как далеко уже зашел этот процесс к тому времени: «Конечно, отчуждение очень велико, точнее — это можно было бы назвать незнанием друг друга и друг о друге. Тот, кто по дороге из Берлина в Брауншвейг читал газету из советской зоны, не имел права перевезти ее через границу в Гельмштадте. Актеры, старые знакомые, теперь почти ничего не знали друг о друге. Для примера — незначительный факт: уже в Брауншвейге85 никто ничего не слышал про Национальные премии. Определенного рода информация, судя по всему, теперь уже не могла перейти через границу. И совсем невероятными кажутся те выводы, которые сделали некоторые театралы из Брауншвейга и Кёльна: посмотрев спектакль «Мамаша Кураж», они объяснили простоту декораций, помятые щиты и потрепанные костюмы не ужасами Тридцатилетней войны, о которых рассказывалось на сцене, а «нищетой восточного сектора»86.

В последующие фазы развития отношений между ГДР и ФРГ была сформулирована и иная мысль: «У нас есть общий немецкий язык и общая немецкая литература»87.

Раскол Германии, проведенный с чисто немецкой тщательностью, последовательностью и упорством, означал не только раскол национального самосознания. За ним последовали глубокие изменения во многих областях культурной жизни, в издательском деле и в топографии театров. И эти перемены начались задолго до 1949 г.

Берлин, который всегда был бесспорным центром немецкоязычных театров, утратил свой театральный статус. Известные деятели театра, режиссеры, любимые всеми актеры покинули Берлин, многие из них так и не вернулись обратно: Густав Грюндгенс в 1947 г. принял руководство дюссельдорфским театром «Шаушпильхаус»; Гейнц Гильперт, побывав во Франкфурте-на-Майне и в Констанце, обосновался в Геттингене: Юрген Фелинг в 1948 г. перешел в мюнхенский театр «Байрише Штатсшаушпиль»; в 1947 г. Эрих Энгель принял приглашение мюнхенского Камерного театра88; Фриц Кортнер в 1947 г. вернулся из эмиграции и в 1950 г. покинул Берлин; Эрвин Пискатор вернулся в Берлин только в начале 1960-х годов.

Западногерманский театр искал себе новые центры в надежном тылу, в провинции, и таким образом невольно соответствовал провинциализму боннской политики. Временной столицей становится Бонн, а не Франкфурт, бывшая имперская столица с собором Святого Павла и значительными республиканско-демократическими традициями. Гамбург, Дюссельдорф, Бохум, Штутгарт, Франкфурт, Мюнхен, иногда Бремен и Ульм были и оставались до недавнего прошлого основными очагами западногерманской театральной жизни. Особое место, на стыке двух систем, всегда занимал Берлин. Но лишь недавно он опять превратился в Мекку театрального мира, когда Петер Штайн возглавил театр «Шаубюне ам Галлешен уфер».

В годы холодной войны театры Восточного Берлина выпали из поля зрения западногерманской общественности, невзирая на «Дойчес театер», на «Берлинер ансамбль», на Брехта или, может быть именно из-за него: консервативные круги Западной Германии долго не могли простить Брехту, как и Генриху Манну, Анне Зегерс, Арнольду Цвейгу, что по возвращении из эмиграции в 1949 г. они выбрали социалистическую Германию.

Еще более значительные, даже, вероятно, коренные перемены произошли в Берлине — центре издательского дела и, таким образом, в литературной жизни Германии. Исчезли издательства, в которых до 1933 г. выходили книги по истории литературы: «Малик», «Кассирер», «Курт Вольф». Самуэль Фишер, основатель издательства «С. Фишер», умер в 1934 г., а его зять Готфрид Берман эмигрировал. Петер Зуркамп, которому удалось сохранить издательства во времена нацизма, вынужден был в 1943 г. сменить фирму. Вновь основанное издательство «С. Фишер» обосновалось во Франкфурте, как и издательство «Зуркамп», которое в 1950 г. отделилось от «Фишера». Издательство «Эрнст Ровольт», вновь основанное в 1945 г., расположилось в Гамбурге.

Другие старые немецкие издательства оказались буквально разорванными, когда в преддверии денежной реформы издатели бежали на Запад, чтобы спастись от пугавшей их экспроприации, т. е. объявления их имущества народным достоянием. Так до сих пор существуют издательство «Реклам» в Лейпциге и Штутгарте; издательство «Инзель» в Лейпциге и во Франкфурте-на-Майне; издательство «Густав Кипенхойер» в Веймаре и театральное издательство «Густав Кипенхойер» в Западном Берлине. И мы привели еще не все примеры. Легко представить себе, какие здесь возникали юридические проблемы.

С 1945 г. во всех оккупационных зонах действовал единый принцип: дальнейшее развитие культуры не должно опираться на наследие нацизма, но так же невозможно было продолжить «культурное развитие» там, где его прервали руки нацистов. Для бесчисленных деятелей немецкой культуры эмиграция не прошла бесследно. Кроме того, за 12 лет тысячелетнего рейха немецкая публика оказалась полностью отрезанной от всех современных литератур, в том числе и от собственной. Всех мучила колоссальная, сегодня едва ли представимая, жажда возместить утраченное и упущенное. Одной из задач было перечитать классическую литературу, среди прочих и Чехова. Знакомый неизвестный опять удостоился скромных почестей как в Восточной, так и в Западной Германии.

Главным ориентиром, если не меркой, для немецких театров первых послевоенных лет служил репертуар цюрихского театра «Шаушпильхаус», единственного немецкоязычного театра, который не нуждался в денацификации.

С 1933 по 1945 г. Цюрих служит не только прибежищем для многих значительных немецких актеров и режиссеров. В Цюрихе, кроме того, состоялись на немецком языке премьеры: «Генерал-дьявол» Карла Цукмайера, «Пунтила» Брехта, первых пьес Макса Фриша и Фридриха Дюрренматта, а также Торнтона Уайдлера, Теннесси Уильямса, О'Нила, Жироду, Клоделя и Сартра — изысканная смесь лучших драматургов, немецких и зарубежных, «вечных» классиков — Шекспира, Мольера, Гёте и Шиллера, и «младших» братьев — Стриндберга, Ибсена, Гауптмана, Шоу и — раз в сезон — обязательно «русская позиция», которую обычно держали Гоголь, Толстой, Островский, Горький, и дважды до 1945 г. — Чехов89.

До 1949 г. Чехова довольно часто ставили в Берлине, а также в Вене, Мюнхене, Дюссельдорфе и других городах в провинции, вплоть до Грейца, Тюбингена, Констанца. Однако успехом пользовалась только постановка «Чайки» Густава Грюндгенса в Дюссельдорфе90: «высокохудожественный концерт, которым дирижировал маэстро Грюндгенс»91. Когда 12 лет спустя Ганс Шалла поставил эту же пьесу на сцене Бохумского театра, раздраженный критик сердито написал: «Последний чеховский вечер состоялся в Рейнланде 10 лет назад; он назывался «Чайка» и поставил его Густав Грюндгенс»92.

Отзывы на постановки трех больших драм Чехова, поступавшие из Берлина, свидетельствуют не только об изменении взглядов публики и театральной критики, но и об общеполитическом климате: в 1945 г. — «Дядя Ваня» в «Дойчес театер», в 1947 г. — «Вишневый сад» и в 1949 г. — камерная постановка «Чайки» там же93. «Дядю Ваню» критика единодушно приветствовала как удивительно своевременную постановку. Пьесу связывали с собственной вынужденной бездеятельностью в период гитлеризма. Несколько «слабокрылую» «Чайку» приняли сдержанно. В 1947 г. в рецензиях на «Вишневый сад» появились уже политически полярные оценки.

Западноберлинская газета «Тагесшпигель» писала: «Имение продается с аукциона... вишневый сад переходит к сыну бывшего крепостного, а старые владельцы разъезжаются по свету. Все это не может служить поводом для того, чтобы показывать такое множество вариаций нежизнеспособности, пассивности и разочарованности русских на определенном этапе исторического развития их общества, который давно уже отошел в прошлое. Вишневый сад становится символом юности, умершей любви, разбитых идеалов, бесплотных призраков, всего того, с чем каждый из нас рано или поздно прощается. Постановка не затронула внутреннего ядра комедии, она целиком основана на внешнем драматургическом содержании. Особенно наглядно это проявилось в образе студента: режиссер сделал его бунтарем, одержимым проповедником нового счастья; хотя он так же неспособен воплотить свои идеи в жизнь, как и остальные, как и они, он бессилен перед жизнью и судьбой»94.

В 1947 г. газета «Нойес дойчланд» писала: «Чехов был непримиримым врагом декадентствующей аристократии и мещанствующего филистерства, врагом тупости и реакции». Далее следует переход к Горькому, признанному основателю социалистического реализма: «Он, как и Горький, боролся с декадентами, защищая право человека на высокие благородные мечтания во имя прогрессивного преобразования жизни. Но Чехов решительно отвергает такие мечтания, которые служат лишь трусливым бегством от противоречий и сложностей действительности. Грандиозные заслуги революционного писателя Чехова заключаются в понимании им необходимости коренных общественных перемен. Поэтому он был и остается интересным не только своим современникам и соотечественникам, но и нам»95.

Чтобы понять положение на книжном рынке, можно сравнить два серьезных сборника Чехова, которые вышли сразу после войны (не считая множества маленьких сборников юмористических рассказов Чехова): один из них вышел в Цюрихе, другой — в Лейпциге.

Цюрихское издательство «Манессе» выпустило сборник «Лучшие новеллы Чехова». Это был один из первых томов ныне знаменитой серии «Библиотека мировой литературы». Составителем его и автором послесловия был русский писатель, живущий в Париже, Иван Шмелев96. Он пишет о религиозности Чехова, которая всегда глубоко коренится в русской душе: «Литература — это служение и при этом, служение религиозное. Поэтому творчество Чехова так тесно связано с народной душой. Как и народ, он — всегда мыслитель, всегда искатель, он пишет сердцем, и поэтому пишет поэтически-религиозно, в смысле Достоевского. Чехов чтит ту «правду», которая кроется в народной душе и о которой говорил Достоевский на открытии памятника Пушкину»97. Такое понимание творчества Чехова, его религиозности идет даже дальше Мережковского. Во времена аденауэровской реставрации оно получило самое широкое распространение.

Другой сборник «Лучших новелл Чехова» вышел в 1947 г. в лейпцигском издательстве «Дитерих». Его составил славист Рейнхольд Траутман, а в 1949 г. он дополнил его сборником «Новые рассказы Чехова»98.

Уже в 1946 г. Р. Траутман написал эссе «Чехов-новеллист99, где предпринял попытку освободить писателя от приставших к нему традиционных ярлыков и клише. Траутман бережно и осторожно определяет Чехова как реалиста. Но действует он не так идеологически открыто, как некоторые слависты ГДР или В. Ермилов (монография Ермилова о Чехове вышла в 1949 г., а два года спустя ее уже читали в ГДР100). Траутман предуведомляет: «Чтобы никого не разочаровать и не создать ложных представлений о предмете, хочу сразу предупредить: Чехов не был другом массы и толпы... Он был последовательным почитателем западной культуры и поэтому выраженным индивидуалистом». Траутман пытается защитить Чехова от старых упреков, что у него, де, «нет рецепта от превратностей судьбы». Траутман пишет, что «неправомерно требовать от художника решения проблем; его задача заключается в том, чтобы описать увиденное и пережитое»101.

Работа Траутмана о Чехове в то время мало кому знакома в Западной Германии. Но зато сборник, который он составил, выдержал до 1970 г. 5 изданий (тиражи сборника издательства «Манессе» не идут с этим ни в какое сравнение).

Стоит упомянуть и о том, что в эти же годы Хильда Ангарова заново перевела четыре больших драмы Чехова. Они вышли в 1947 г. в Москве в издательстве «Иностранная литература»102: только 13 лет спустя в Западной Германии появилось аналогичное издание драм Чехова. Пьесы Чехова в переводе Хильды Ангаровой неоднократно играли на сценах западной Германии.

Невзирая на все различия, все идеологические, культурно-политические, эстетические противоречия, несмотря на политику раскола, у нас имеются веские причины не выпускать ГДР из поля зрения нашего исследования, особенно если речь идет об издательской деятельности, или конкретнее, об изданиях русской классики.

Сразу после окончания войны победители развернули бурную издательскую деятельность, которая протекала параллельно работе немецких издательств и шла под знаком денацификации. Помимо политического просвещения эти издательства давали немецким читателям возможность ознакомиться с собственной современной литературой, а кроме того, и с классической литературой. В советской зоне — с Пушкиным, Лермонтовым, Горьким и Н. Островским. Позже издательства ГДР взяли эту задачу на себя: западногерманские издательства не могли конкурировать с ними в выпуске русской классики (особое место занимает издание Достоевского, выпущенное мюнхенским издательством «Пипер»).

Даже в годы холодной войны в Западной Германии можно было раздобыть книги из ГДР. Они были, к тому же, еще и очень дешевыми из-за низкого курса марки ГДР. Всегда существовала информация о новых изданиях, хотя и несколько односторонняя: с Востока на Запад. Тем, кто интересовался русской литературой, часто ничего другого не оставалось, как воспользоваться этой возможностью: на западном рынке подобные издания отсутствовали.

Когда отношения между ГДР и ФРГ стали улучшаться, книги из ГДР смогли распространяться в ФРГ официальными путями. Например, двухтомник Чехова, составленный Р. Траутманом: в 1958 г. «Научное книжное общество Дармштадт» купило на него лицензию. В конце 70-х годов издательство «Инзель» сделало на его основе трехтомное карманное издание.

В Федеративной Республике не было ни одного издательства, которое так систематически, энергично, так целеустремленно и самозабвенно посвятило бы свою деятельность изданию произведений Чехова, как издательство «Рюттен и Лёнинг» (Берлин, ГДР). Это издательство постаралось подарить немцам нового Чехова. Работа растянулась на два десятилетия, с 1949 по 1969 год. Из ГДР пришло тогда в ФРГ первое полное собрание сочинений Чехова. Шел 1968-й год.

Следующий этап «немецкой истории» Чехова (1949—1963) целиком посвящен его прозе. Чехову-драматургу отводится скромное место в репертуарах немецких театров. Он проходит там по разделу «Классика XIX века» под рубрикой «Русская литература». Главной особенностью его творчества считают «русскую душу», каждый волен понимать под этим, что хочет.

Эта тенденция сохраняется до середины 1960-х годов. В 1960 г. уже наметились кое-какие предпосылки для перелома в отношении к творчеству Чехова. К этому времени было подготовлено самое полное издание Чехова на немецком языке. Западногерманских читателей и зрителей тоже порадовали кое-какими новинками: новыми переводами и новыми постановками Чехова; нельзя не вспомнить и о том, что к началу театрального сезона 1960/61 гг. вышел первый номер журнала «Театер хойте», которому предстояло сыграть важную роль в «деле Чехова». Но все-таки мы не можем назвать 1960 год — годом коренных перемен.

Пьесы Чехова довольно быстро исчезли из репертуара театров ГДР, и в этом есть своя логика: пьесы «Дядя Ваня» и «Три сестры» вряд ли соответствовали лозунгам тех лет, призванным формировать социалистическое сознание. К тому времени в ГДР еще не успели стилизовать Чехова; он еще не стал «певцом рассвета, утренней зари»103.

Анализируя репертуары берлинских театров в 1948 г., Герберт Йеринг писал: «Русские и советские пьесы — благородный материал как для режиссеров, так и для актеров». «Театральные возможности» Чехова Йеринг ограничивает: «Чехов требует очень точного подбора актерского ансамбля, так как воздействие его пьес на зрителей носит более спокойный характер»104. Но в те времена ни на Западе, ни на Востоке не нуждались в «тихом воздействии». В 1950-х годах в репертуар «Дойчес театер», расположенного в восточной части Берлина, вошли 4 постановки Горького, 2 постановки А. Островского, 1 постановка Гоголя и 4 постановки современной советской драматургии — и всего лишь одна постановка Чехова105.

На сценах театров ФРГ, Австрии и Швейцарии Чехова тоже время от времени играли, даже, может быть несколько чаще, чем раньше. Вероятно, чтобы утолить голод публики по классике и «русским краскам». В репертуарной статистике Чехов обошел Гоголя, Горького и Островского106.

В 1961 г. берлинский театральный критик Фридрих Луфт выпустил собрание своих рецензий107 и не включил в него ни одну рецензию на берлинские постановки Чехова. Когда Хеннинг Ришбитер составлял сборник критических статей Альберта Шульца-Веллингхаузена, он выделил небольшой уголок и под русскую драматургию, куда вошли две рецензии на постановки Чехова в Рурской области108. В 1958 г. Эрнст Шумахер озаглавил свою рецензию на мюнхенскую постановку «Дяди Вани» «Дядя Лишний»109. Он объясняет это следующим образом: «Сегодня невероятно сложно поставить и играть Чехова <...> У нас уже иное ощущение жизни, чем у Чехова, поэтому мы стали друг другу чужими». Шумахер делает из этого вывод, что надо всячески стараться понимать Чехова «исторически»: «Из контекста его, а не нашего времени»110. А Вольфганг Древс решается утверждать, что «чеховские персонажи утратили свою актуальность»: «драматические эллегии, славянские меланхолии, атмосфера судеб растерянных и растративших себя людей. Стихотворения в виде драм. Один шаг — в сторону, потом два шага вперед»111.

На немецкоязычных сценах оставались «вечные классики» и современная немецкая драматургия: Цукмайер, Брехт, Вайзенборн, Макс Фриш и Фридрих Дюрренматт. Но в целом в репертуарах доминировали еще малоизвестные «современные классики»: американские — О'Нил, Т. Уайльдер, Т. Уильямс, А. Миллер; из Англии — Пристли, Т.С. Элиот; из Франции — Ануй, Жироду, П. Клодель. К этому добавилась экзистенциалистская драматургия Сартра и Камю; потом пришли и «абсурдные пьесы» Э. Ионеско и С. Беккета. Позже выяснится, что театр Беккета сыграл весьма существенную роль в деле «возрождения» Чехова.

Критик Зигфрид Мельхингер обратил внимание на этот парадокс только в 1968 г.: «Совершенно очевидно влияние Чехова на американскую драматургию». На Бродвее только в 1929 г. шло пять постановок Чехова; Артур Миллер, как, впрочем, и Шоу, открыто называл себя учеником Чехова. Роберт Тейлор в своей книге «Яростный театр» неоднократно указывает на то, как «непрямые», опосредованные драматургические приемы Чехова влияют на современную английскую драматургию, на Пинтера, Ардена, Мортимера, Вескера. В 1961 г. французский журнал «Артс» назвал Чехова «самым играемым автором года». «Мы поняли, какое влияние оказал Чехов на Джойса, на Пиранделло, — говорилось в журнале, — Жироду и Ануй сплошь и рядом учатся у Чехова. Мориак сравнивал его с Моцартом. Имело бы смысл исследовать влияние Чехова на Беккета»112.

Немцы достаточно поздно обратили внимание на эти взаимодействия, взаимовлияния и творческий обмен. Они узнавали мастера через обширный круг его учеников, долго довольствовались копиями с доступным для них колоритом, прежде чем заинтересовались оригиналом.

Среди театральных деятелей тех лет было и исключение — Гейнц Гильперт. Он вновь и вновь обращался к Чехову после первого большого успеха «Вишневого сада» в «Дойчес театер» в 1938 г. И ставил он почти исключительно две последние драмы Чехова: в 1947 г. — «Вишневый сад» в «Штадттеатер» в Констанце; в 1954 г. — «Вишневый сад» в Геттингене; в 1956 г. — «Три сестры» в Базеле и Геттингене, в 1958 г. «Дойчес театер» пригласил Гильперта, чтобы он опять, двадцать лет спустя, поставил там Чехова («Три сестры»); за этим в 1961 г. последовала «Чайка» в Геттингене, в 1962 г. «Вишневый сад» в Дармштадте и, наконец, за несколько месяцев до его смерти, в 1967 г., — «Три сестры» в мюнхенском «Резиденцтеатер».

Постановки Г. Гильперта преследуют одну единственную цель: верность оригиналу. Их отличают юмор, берлинское трезвомыслие, музыкальность. «Мы пытаемся во имя самого писателя увидеть мир его глазами... Мы стремимся к самому произведению, а не к его толкованию», — так уже в 1938 г. Г. Гильперт писал о своем понимании задач режиссера. «Чистое выражение драматического произведения путем чистейшего воплощения персонажей в чистейшем их ансамбле отводит режиссеру его настоящее место — полную анонимность»113.

Свою рецензию в «Зюддойче цайтунг» на последнюю постановку «Вишневого сада» Гильперта в 1967 г. Йоахим Кайзер озаглавил: «Чехов: сдержанный, правдивый, волнующий». Нечасто в зале «Резиденцтеатер» царила «такая тишина сочувствия», как в тот вечер. «При этом в постановке не было и намека на блеск, на твердость, на отточенность, которая губит импровизацию. Да, он отказался даже от выигрышного подчеркивая тихого, болезненного, сладкообнадеживающего. Актеры Гильперта говорили неожиданно сочными голосами. И тут он был прав, так как, во-первых, он таким образом создает определенную высоту падения для мещанских душ персонажей этой пьесы, а не топит их сразу же в меланхолическом потоке слез; во-вторых, в отличие от других интерпретаций, ощущение печали рождается здесь не от того, что актеры печально говорят или печально играют. Печаль в постановке Гильперта — это результат противопоставлений, высказываний и одиночеств... Гильперт сознательно не хотел экспериментировать с пьесой и модернизировать ее. Он хотел «просто» сыграть ее верно и выдержанно. Но одновременно он смог показать, как в конце провинциальный город, в котором и остаются только три сестринские души, превращается в символ беккетского ада»114.

Следует назвать и режиссера Петера Шароффа115, поставившего на немецкоязычных сценах две пьесы Чехова, которые остались в памяти у зрителей: в 1956 г. — «Три сестры» в венском «Фолькстеатер» и в 1958 г. в дюссельдорфском «Шаушпильхаус» — «Вишневый сад». Шарофф живо отстаивал точку зрения, что «Чехов был оптимистом». В отличие от Гильперта, который, скорее, вытеснял комедийные элементы из пьес Чехова, Шарофф, напротив, старался подчеркнуть гротеск надломов и комичность положений у Чехова. Постановки Шароффа также единодушно признаются вершинами ансамблевой игры.

Мережковский уже в 1907 г. рекомендовал: «В Чехова нужно вглядываться внимательно». Лейпцигский славист Р. Траутман сформулировал задачи для следующего этапа «немецкой истории» Чехова: «Литературный портрет Чехова, нарисованный в Германии несколько десятилетий назад, сейчас уже потускнел и побледнел: его должен заменить другой, более достоверный, который опирался бы на хорошее знание фактов и соответствовал бы непреходящему значению великого писателя»116.

Траутман решил лучше познакомить немецких читателей с творчеством Чехова и выпустил двухтомную антологию его произведений. Издательство «Рюттен и Лёнинг» подхватило эту идею. В 1949 г. там начали издавать собрание сочинений Чехова. В анонсах писали: «Мы приступили к новому изданию прозы и драматургии Чехова, гуманиста, борца за достоинство нового человека. Мы печатаем переводы Йоханнеса фон Гюнтера, глубокого знатока русской классической литературы»117.

Том 1-й этого издания — «Юмористические рассказы», за ним в 1952 и 1955 гг. последовали два тома — «Малые романы»; в 1955 г. вышли также том «Драм» и два тома «Рассказов». В 1958 г. вышел том писем Чехова (420 страниц). Газета «Франкфуртер рундшау» в 1960 г. сообщала своим читателям: «Мы получили самое полное на сегодняшний день собрание сочинений Чехова на немецком языке. Готовится первый полный перевод «Путешествия на Сахалин». Над переводом работает Герхард Дик»118.

И действительно, «Остров Сахалин»119 вышел в том же году. Теперь Чехов был представлен на немецком языке так полно, как никогда прежде. И наши следующие замечания тут ничего не изменят.

В этом издании проводится разделение по литературным родам, а прозаические произведения подразделяются еще и по жанровым признакам на рассказы и «малые романы» (повести). Однако в издание не вошел целый ряд очень важных поздних рассказов Чехова: например, «Невеста», «Архиерей», «В овраге», «У знакомых», «На подводе», «Печенег» и другие, а главное — «Рассказ неизвестного человека».

В этом издании нет комментариев. Вместо них читателям предлагается послесловие Армина Г. Кукхофа, в котором он с точки зрения идеологии интерпретирует творчество Чехова, т. е., иными словами, пересказывает монографию В. Ермилова о Чехове120.

Некоторые тексты вошли в это издание с сокращениями. Письма, например, сокращали до отдельных «важных» высказываний, в которых наиболее ясно проявилось мировоззрение Чехова, его взгляды на искусство, творчество. В предисловии к «Острову Сахалин» (кстати, в этот же том вошли также заметки «Из Сибири») Г. Дик объясняет читателям: «Для этого издания мы несколько сократили путевые заметки «Остров Сахалин». Сюда не вошли статистические и биографические данные, таблицы, а также целый ряд примечаний. На сегодняшний день эти данные для нас не столь существенны, а «читабельность» произведения значительно улучшилась»121. Позже Г. Дик отказался от этого издательского принципа.

Но главный недостаток этого издания — само звучание немецких текстов, т. е. переводы Йоханнеса фон Гюнтера. Переводы эти, несмотря на непререкаемый авторитет Гюнтера, довольно сомнительного свойства. Неизвестно, заметили ли это позже и в ГДР, но с 1958 г. произведения Чехова стали выходить в издательстве «Рюттен и Лёнинг» в переводах Ады Книппер и Герхарда Дика. Эта дата означала принципиальную «смену караула».

Если вначале издательства ГДР вынуждены были использовать переводы, сделанные раньше, иными словами, заливать старое вино в новые меха, то где-то с 1955 г. к работе приступает новое поколение славистов. Они не поленились проверить качество старых переводов, отложить неудовлетворительные и заменить их новыми. За этим последовала глобальная ревизия «Собрания сочинений», которую возглавил Герхард Дик и Вольф Дювель122. Это издание было потом полностью переработано.

В те годы западногерманским издательствам нечего было противопоставить этому изданию. Обратимся к таким издательствам, как «Ровольт», «С. Фишер», «Зуркамп». После изобретения карманных изданий и вступления в век массовой продукции, что привело к революции на книжном рынке, эти издательства продолжают оставаться в центре внимания литературной общественности. Их каталоги отражают издательскую продуктивность во многих областях литературы, за исключением Чехова. Даже в каталогах традиционных издателей классиков, таких, как «Артемис», «Винклер», «Индель», а позже и «Ханзер», мы бы тщетно искали имя Чехова.

Никто из выпускавших карманные издания не позаботился о Чехове — ни «Ровольт», ни «Фишер», ни другие. Исключение составляет только мюнхенское издательство «Гольдман». С 1954 г. там начинают издавать серию «Желтые карманные издания», ядром которой стала русская литература. Первыми вышли «Русские рассказы о любви» Достоевского и «Юмористические рассказы» Чехова123. Однако других сборников Чехова там издавать не собирались. Кроме того, эта серия пользовалась не лучшей славой по части качества переводов и обращения с текстами.

Что касается западногерманской истории Чехова в целом, то в 1950-е годы примечательно следующее. В 1959 г. издательство «Фишер» решило заново осмыслить каноны мировой литературы и выпустить карманными изданиями 100 томов «Fischer exempla classica». Широкой публике за низкие цены предлагали 100 «вечножителей» мировой литературы. В этой программе были представлены почти все великие русские литераторы XIX в.: Пушкин, Лермонтов, Гончаров, Тургенев, Гоголь, Толстой, Достоевский, даже Лесков. Чехова среди них не было.

Тем выше мы должны оценить очередную попытку издать собрание сочинений Чехова, которую предпринял в 1950 г. венский переводчик и критик Рихард Гофман. Немецкие читатели 1920-х годов обязаны Гофману многими новыми переводами и публикациями важнейших рассказов Чехова. В 1950-х годах Гофман переработал свои старые переводы, которые давно уже исчезли из продажи, дополнил их непереводившимися ранее рассказами, составил сборник (объем 1135 страниц)124 и предложил его издательству «Курт Деш», переиздававшему тогда классиков мировой литературы.