Чехов писал из Мелихова своему давнему соратнику по работе в сатирических журналах Н.А. Лейкину: «Из Петербурга не мешало бы проехаться на выставку в Стокгольм, но, кажется, не поеду. На Стокгольм и на шведов хочется взглянуть, но выставка не улыбается мне. Все выставки одинаковы и все они утомительны» (4 июля 1897).

В Швецию Чехов не поехал, помешала болезнь. Вместо севера Европы нужно было отправляться на юг, в Биарриц. Но если бы писатель смог осуществить свое намерение, то непременно убедился бы, что в Швеции он отнюдь не безызвестен. Шведские издательства пристально следили за всеми новинками зарубежной литературы. Крупнейшее из них — Боньер выпускало серию «Новые фельетоны», в двух номерах которой за 1895 г. была напечатана «Палата № 6» в переводе Вальборг Хедберг1. Почти одновременно в серии «Лучшие зарубежные современные романы и новеллы» был издан сборник «Русские новеллисты», в который вошел рассказ «Враги»2. С этих произведений началось знакомство шведов с Чеховым.

На следующий год Боньер выпускает сборник «Три рассказа»: «Именины», «Жена», «Палата № 6» (перепечатка) в переводе той же В. Хедберг. Печатая рассказы Чехова наряду с романами получивших к тому времени широкую европейскую известность русских писателей — «Преступление и наказание» Достоевского, «Обломов» Гончарова, «Евгений Онегин» Пушкина, «Война и мир» Толстого, — издательство считает необходимым сообщить своим читателям некоторые данные о новом авторе:

«...Антон Павлович Чехов родился 17 января 1860 г. в Таганроге, его отец и дед были крепостными. Окончив гимназию в Таганроге, Чехов изучал медицину в Московском университете, который закончил в 1884 г. В литературе он дебютировал в 1897 г. небольшими рассказами из народной жизни и юморесками в некоторых газетах. Затем он издал несколько сборников — «Юмористические рассказы» («Пестрые рассказы». — Л.Г.) 1887, «В сумерках» 1887 и «Печальный народ» («Хмурые люди». — Л.Г.) 1890. Позднее он опубликовал в журналах «Северный вестник» и «Русская мысль» большие работы: «Степь», «Скучная история». Последние из его произведений — «Палата № 6», «Дуэль» и «Записки неизвестного» («Рассказ неизвестного человека». — Л.Г.) и многие другие. Если настоящий сборник рассказов Чехова заслужит одобрение в Швеции, то можно будет продолжить издание некоторых, названных выше произведений»3.

Большой опыт в издании художественной литературы, отечественной и зарубежной, и на этот раз не подвел Боньер — Чехов пользовался успехом у читателя, поэтому сразу же за первым последовали сборники ««Мужики» и многие другие рассказы Антона Чехова» (1897)4, и «Моя жизнь». «Рассказы» (1899)5 — оба в переводе Элин Шости. Теперь издательство в предисловии к «Мужикам» уже увереннее рекомендует своего нового русского автора: «Антон Павлович Чехов — относительно молодой русский писатель, ибо он родился в 1860 г. Он — большой художник и пишет свои рассказы так же хорошо, как французы, а знающие лучшие произведения современной французской литературы полагают, что она заслуживает большого одобрения...» Автор предисловия К.Д. аф Вирсен подчеркивает у Чехова искусство рассказчика — способность к наблюдению мельчайших оттенков жизни, мягкий юмор, чувствительность в сочетании с иронией.

Как видно из первых переводов, издательство Боньер с его вкусом к хорошей литературе восприняло Чехова как серьезного писателя, автора значительных повестей и рассказов, продолжателя традиции великих русских прозаиков.

В самом начале знакомства шведов с Чеховым большую роль сыграли шведские переводы, сделанные в Финляндии. Дело в том, что шведский язык на протяжении всего XIX века, а также в начале XX, оставался там языком государственного аппарата, интеллигенции, художественной литературы, театра. Наряду со шведами, и в настоящее время составляющими самое многочисленное в стране национальное меньшинство, им пользовались также и образованные финны. Посещавшие Финляндию русские писатели, начиная с Баратынского, воспринимали эту страну через призму шведского языка и скандинавской мифологии (понимание же национального своеобразия финской культуры пришло значительно позже, с начала XX века). Шведский язык в Финляндии выполнял на рубеже веков важную культурную миссию, сближая ее с другими странами Скандинавии, где родственность языков значительно облегчает знакомство с литературой и позволяет читать произведение на языке автора. Кроме того, посредством шведского языка скандинавам становилось легко доступна периодическая пресса Финляндии, бывшей тогда частью Российской империи. В Гельсингфорс из Петербурга новости, в том числе и литературные, доходили быстро. Уже в 1896 г. там выходит сборник «Черный брат» («Черный монах»)6. Следующим был сборник «Сатира и юмор. Из новой русской прозы» (1900) того же издательства Седерстрем, включавший около двадцати рассказов в переводе на шведский Рафаэля Линдквиста7. Тот же Линдквист перевел в 1901 г. рассказы М. Горького, в предисловии к которым упоминает и Чехова. Он пишет: «Лев Толстой и Антон Чехов — вот два европейских имени в русской художественной литературе за два последние десятилетия! Та облатка для причастия, которой старый Лев Толстой хотел насытить миллионы голодающих душ своей страны, создавая свои поздние произведения, равно как и горькие пилюли, которыми великий бичеватель и виртуоз рассказа Антон Чехов угощает своих читающих соотечественников, не были способны стать тем хлебом насущным, в котором так нуждалась интеллигентная Россия и которого она так долго ждала»8. За исключением Толстого и Чехова русская литература последней четверти XIX столетия представлялась Линдквисту бедной талантами, он считал, что тогдашние писатели не смогли сказать свое откровенное, воспламеняющее слово, ярко и убедительно прозвучавшее у Горького. Однако из этого отнюдь не следует, что высоко оценивая новаторство Горького, Линдквист противопоставляет его Толстому и Чехову, он отмечает начало нового этапа в русской литературе.

Весной 1902 г. О.Л. Книппер предложила Чехову посетить Финляндию, на что писатель ответил: «В Финляндию можно поехать, но не больше как на неделю и как можно подальше и поглуше, чтобы никто не мог приехать к нам, ни одна живая душа» (22 марта 1902 г.). Этот северный вариант, как и предыдущий, остался неосуществленным, возможно, помешала болезнь О.Л. Книппер.

Но встреча писателя с Финляндией все же состоялась — на страницах выходившего в Гельсингфорсе на шведском языке журнала «Атенеум» — «интернационального иллюстрированного журнала по искусству, литературе и вопросам, вызывающим всеобщий интерес»9. В этом богато оформленном в стиле модерн ежемесячнике, рассказывающем не только о новинках финской, но и датской, норвежской, шведской, французской, а также и других литератур, печатались очерки о Белинском, Толстом, Вересаеве, Горьком, материалы из наследия Батюшкова и Пушкина.

Путешествуя по России, редактор этого журнала Венцель Хагельстам специально приехал в Ялту, где одновременно находились три великих русских писателя — Толстой, Чехов и Горький; причем, если журналист не смел и надеяться, что увидится с тяжело больным Толстым, то на сотрудничество с Горьким он возлагал большие надежды. С Чеховым он знаком не был и шел к нему не без опаски, памятуя о том, что писатель воздерживается от прямых выступлений в прессе по вопросам политики. В действительности, как это часто бывает, все сложилось иначе, чем предполагалось, — выздоравливающий патриарх русской литературы не только принял Хагельстама, но и с большим интересом побеседовал с ним о судьбах финского народа; зато встреча с Горьким не состоялась — именно в этот день он уехал в Нижний Новгород. Что же касается встречи с Чеховым, то она была подробно описана в «Путевых очерках» (Ateneum, 1902, №№ 8—9): «Впечатление от встречи с Львом Толстым, гениальным умом современности, ее совестью, теперь по непостижимым законам природы приближающегося к мрачной бездне уничтожения и лишь напряжением своего мощного духа удерживающегося на самом краю ее, — это тоскливое чувство еще более утвердилось во мне при посещении на следующий день Антона Чехова, великого сатирика, наряду с Максимом Горьким наиболее известного из ныне живущих писателей, а также наиболее ценимого после Толстого.

Чехов поселился в Ялте, где живет в своей собственной тихой вилле, в красивейшей части города, наверху, в горах, откуда открывается замечательный вид на море...

Чехов встретил меня в высокой прихожей внизу. Рядом находился его кабинет, комната меньших размеров с маленьким, скромным письменным столом и книгами вдоль стен, от пола до потолка. В домашней обуви и без воротничка, с милой, открытой улыбкой он протянул мне руку.

Чехов — врач по профессии, хотя он и занимался лечебным делом лишь короткое время. Однако его писательская натура вскоре предъявила свои права и он обратился к большому искусству. В нем есть что-то весьма аристократичное, хотя налет некоторой пресыщенности уже наложил отпечаток на его симпатичную, общительную натуру. Он высок и строен, движения его плавны и спокойны. Высокий лоб и интеллигентные, говорящие глаза. Он выглядел явно усталым, страдающим, говорил без аффектации, естественно, низким голосом и медленно, вероятно из-за того, что ему было трудно вести беседу по-немецки и по-французски.

Он пожаловался, что нездоров и что жена его уже несколько недель опасно больна. Он не может работать подолгу и не видит в такой ситуации вообще возможности для этого. С интересом и участием он коснулся событий в Финляндии и выразил откровенную и недвусмысленную симпатию к нашей стране и к нашему народу. Однако эту часть разговора, по понятным причинам, я не могу передать подробнее...

— Вы были у Толстого? — спросил он. Когда я ответил утвердительно на этот вопрос, то он был поражен, во всяком случае удивлен тем, что Толстой смог меня принять. — Ему конец, как ни печально и как ни глубоко наше горе, но это должно быть сказано. Все дело в возрасте и больше уже ничего не поделаешь. Он не переживет этого лета — прибавил он с мрачным выражением, подумать только, что теряет с ним Россия, весь мир...

Я согласился с его утверждением, что Толстой — это факел, светящий всему миру, выдающийся писатель современности, который теперь приближается к своему скорому концу. Но как счастливы мы были бы ошибиться!

...Затем мы заговорили об искусстве и литературе, которых коснулись лишь мимоходом. К моему глубокому изумлению Чехов знал мой журнал. Он сказал, что видел несколько номеров «Атенеума» и любезно обещал прислать мне что-нибудь оригинальное, написанное его рукой, как только будет в состоянии работать. Вообще-то он не особенно хорошо знает финскую литературу и искусство, что, впрочем, не удивительно, ибо он живет в Крыму, который редко покидает...

Мы заговорили о Горьком и я выразил сожаление, что не застал его. — Он не говорит ни на каком языке, кроме русского, — пояснил Чехов и подтвердил то, что я уже знал — Горький настоящий самоучка, да, он целиком и полностью «мужик», этот гениальный простолюдин, художник Божьей милостью.

Во время моего короткого посещения Чехова у меня сложилось приятное впечатление от этого благородного сатирика — писателя тонкой души и скромного, естественного, прямого человека.

Болезнь — неудобный, властолюбивый гость, раньше меня пробравшийся в этот дом, и безраздельно господствующий в нем, все же напоминала о себе, и я должен был уйти, чтобы не показаться назойливым.

— Благодарю вас за то, что вы навестили меня, — сказал Чехов на прощание и будьте уверены в том, что русские писатели искренние друзья ваши, а также ваших соотечественников...

Эти исполненные симпатии прощальные слова русского писателя сопровождали меня до парохода, который должен был увезти меня на Запад, прочь от этих идиллических вершин, сияющих своей нежной весенней зеленью подобно садам Семирамиды»10.

В. Хагельстам не сообщает точной даты посещения Чехова, однако ее можно установить, ориентируясь на факты, а также на переписку писателя: так, например, известно, что О.Л. Книппер приезжала в Ялту 14 апреля «с 39°, совсем слабая, с сильною болью» (письмо к В.Г. Короленко 19 апреля 1902 г.), а уже 25 апреля 1902 г. М.П. Чеховой сообщалось: «Ольге гораздо лучше, она ожила, и есть надежда, что завтра или самое позднее — послезавтра доктор позволит ей ходить. Температура нормальная, ест много».

У Хагельстама встречается также упоминание о том, что он буквально на несколько часов разминулся с Горьким уехавшим в Нижний Новгород 23 апреля. Косвенным подтверждением может служить также письмо Ф.Д. Батюшкову от 25 апреля, отражающее те же настроения, что и в разговоре с Хагельстамом: «...Буду у вас сотрудничать с удовольствием, и остановка только за здоровьем. Уж очень я раскис в последнее время; никогда я так не болел, как в минувшую зиму, и только недавно стал поправляться, хотя за последние 4—5 дней кашель мой опять усилился». Сопоставляя эти данные, можно с большей достоверностью предположить, что беседа с Чеховым состоялась 23—24 апреля. Это вполне согласуется и со сроками, названными финским журналистом в письме к Чехову от 12 марта 1903 г., где он напоминает, что встреча состоялась в мае (по старому стилю в апреле). В письмах в Россию Хагельстам употреблял двойную датировку, в то время как для себя пользовался, разумеется, европейской.

Однако письмо Хагельстама к Чехову, кроме информативной, имеет для нас большую ценность как важное свидетельство общественно-политических симпатий писателя. Оно проливает свет на содержание беседы в тот памятный ялтинский весенний день, по цензурным соображениям не изложенной более подробно. Финская проблема — проблема национальной независимости, свободы печати, развития национальной культуры, с которой Хагельстам приехал к известным русским писателям, не могла быть открыто названа в журнале, издающемся в пределах Российской империи, однако сам Чехов еще раньше довольно определенно высказывался о цензуре «в азиатской стране, где нет свободы печати и свободы совести» (VIII, 155). Свое мнение по поводу преследований финской печати писатель недвусмысленно выразил в письме к А.С. Суворину от 24 апреля 1899, газета которого поместила «Финские заметки», одобрявшие курс царского правительства на уничтожение конституционных прав и насильственную русификацию Финляндии. Чехов возмущался: «...никто не понимает в последнее время преувеличенного отношения к Финляндии, не понимает доноса на газеты, которые были запрещены и стали-де выходить под другими названиями, — это, быть может, и оправдывается целями «национальной политики», но это нелитературно» (там же, 156).

Опубликовав свои очерки, Хагельстам послал в Ялту номер журнала, к сожалению не сохранившийся ни в музее, ни в чеховском архиве. А затем последовало письмо:

«Гельсингфорс, 12/III—28/II—03

Господину писателю А. Чехову.

Дорогой господин Чехов.

Хотя я едва ли могу надеяться, что Вы еще помните меня по моему посещению в Ялте в мае месяце прошлого года, все же позвольте поблагодарить Вас за Вашу любезность и написать Вам по следующему поводу.

Финский писатель Конни Цилиакус, живущий уже несколько лет в Стокгольме, недавно основал северный культурно-политический журнал «Нордиск Ревю» и хотел бы привлечь также и русских сотрудников. Он дал мне поручение написать Вам и почтительно спросить, не пришлете ли Вы ему для этого журнала какую-нибудь статью. Характер журнала — прежде всего социально-политический и вероятно не будет одобрен цензурой в России и Финляндии. Это я сообщаю Вам для ориентации, если вы, возможно, захотите что-либо написать из того, что нельзя опубликовать в России, то «Нордиск Ревю» всегда к Вашим услугам.

Гонорар будет выплачиваться в размере 60 рублей за лист (16 страниц). Я с удовольствием получал бы Ваши статьи на мой адрес (Гельсингфорс) для дальнейшей передачи. Язык журнала, конечно, шведский, так что написанное Вами будет переводиться, о чем позаботится редакция. Первый номер выйдет в марте месяце.

Среди объявленных статей я упомяну «Значение революционного движения в России для всего цивилизованного мира» Георга Брандеса и «Значение французско-русского альянса для Европы» Прессенсе. Можно предположить, что этот журнал приобретает известность во всем мире и будет читаться благодаря этим, а также аналогичным статьям.

В моем журнале «Атенеум», который Вы знаете, я опубликовал сообщение о моей поездке на Кавказ и в Крым и имел нескромность послать Вам этот номер, хотя Вы, к сожалению, не знаете языка.

Если Вы будете так добры и напишете мне несколько строк по-немецки или по-русски в ответ, я буду очень благодарен Вам от имени господина Цилиакуса и моего собственного имени.

С глубочайшим уважением

преданный Вам

Вентцель Хагельстам»11.

Как видно из письма, предложения были весьма конкретные, касающиеся «политических» вопросов и уж конечно из тех, что не делаются необдуманно, без веских на то оснований. Ответ на письмо пока неизвестен, однако не исключено, что в архиве Хагельстама находились или даже еще сохраняются, относящиеся к чеховской тематике материалы.

Послать что-нибудь для «Атенеума» Чехов вероятнее всего не успел, да и журнал вскоре прекратил свое существование. Тем не менее путевые записки В. Хагельстама, рассказавшие прежде всего о Чехове-человеке, сыграли свою положительную роль — интерес к писателю возрастал; в 1907 г. в Гельсингфорсе выходит новый сборник «Эскизы», куда вошли рассказы Чехова в основном 80-х годов12.

Не меньший интерес к Чехову был и в самой Швеции, о чем свидетельствует сборник «Антон Чехов. Русская любовь» («Ариадна», «Володя большой и Володя маленький», «Попрыгунья», «Припадок»)13, выпущенный издательством Боньер в 1903 г. и вышедшая в 1908 г. книга «Дуэль. Кавказский рассказ»14. Всего за первое пятнадцатилетие знакомства Швеции с Чеховым было переведено около 50 рассказов и прежде всего больших, таких, как «Степь», «Мужики», «Палата № 6», «Именины», «Жена», «Черный монах». Для того времени это было совсем неплохим достижением. Примечательно, что известный историк литературы и культуры Альфред Енсен не включил чеховский текст в «Книгу для чтения в школе и дома», ибо Чехов принадлежит к писателям, «новеллы которых общеизвестны благодаря многочисленным переводам и легко доступны в шведских книжных магазинах»15.

Накопленный переводной материал был уже так значителен, что ощущалась потребность в обобщении. В «Истории русской культуры» Альфреда Енсена16 Чехов стоит в ряду таких писателей, как Короленко, Вересаев, Андреев, Горький. В главе «Новая новеллистика» Енсен в основном повторяет концепцию «бессильного героя» в русской литературе конца XIX в., внося, правда, в нее важную поправку: у писателей поколения, последовавшего за Тургеневым, Достоевским, Толстым, не хватало сил, а отнюдь не способностей и желания создавать значительные произведения. Источники пессимизма он предлагает искать прежде всего в общественных условиях, в реакции на либеральный реформизм 1860-х гг. Причем «свое наиболее прекрасное выражение в литературе этот пессимизм нашел в несравненном, величайшем русском новеллисте конца XIX века, необыкновенно симпатичном Антоне Чехове». В таком личностном подходе явно прослеживаются отзвуки статьи Хагельстама. В краткой характеристике писателя Енсен, первый среди шведов упоминает о поездке Чехова на Сахалин. В своей книге Енсен полемизирует с механическим подходом к истории русской литературы, он пишет: «Изображая русскую действительность, Чехов избегал больших, эпических тем и поэтому к нему не следует подходить с той же меркой, что к Достоевскому. Но в зарисовках, жанровых сценах, он был мастером, художником цельным, чье понимание комических сторон обыденной жизни постепенно переходит в глубокий, хотя и не без мистического налета юмор. Некоторые его рассказы («Палата № 6», «Мужики», «Черный монах» и др.) являются превосходными штудиями русской души, даже в такой незначительной зарисовке, как «Тоска», читатель находит сочувствие Чехова к «униженным и оскорбленным».

Далее Енсен отмечает, что из размышлений над банальностью жизни русского мещанства («Моя жизнь») в маленьких городках у Чехова формируется вывод: так жить больше нельзя! Но именно потому, что настоящее так мрачно, нужно надеяться на светлое будущее: «Чехов сам верил в него, хотя и вкладывал эти надежды в уста безумцев и больных... Еще более наглядно эта мысль о торжестве справедливости выражается у Чехова в пьесах, герои которых стремятся сохранить свою веру в добро, без которой их жизнь теряет смысл. О торжестве справедливости в будущем говорят герои «Вишневого сада», эту веру Чехов разделяет вместе с Горьким».

Если до Енсена чеховские драмы в шведской критике лишь упоминались, то здесь впервые делается попытка как-то охарактеризовать их: «Немногие чеховские пьесы — пишет далее Енсен, — представляют собой примечательное явление в скудной русской драматургии. Они бедны действием и едва ли будут интересными для западной публики, однако они представляют собой прекрасно написанные русские семейные интерьеры и дают артистам возможность делать тонкие наблюдения над характерами». Это любопытное высказывание весьма характерно для западной критики того времени. В нем отражается недостаточное знакомство с русской драматургией и одновременно стремление рассматривать пьесы Чехова как явление исключительно русское, национальное, причем достаточно оригинальное. Но если ошибочные взгляды относительно русской драматургии XIX в. были довольно скоро преодолены, убеждение, что пьесы Чехова якобы «бедны действием», еще долго было тормозом на пути к пониманию новаторской сущности чеховской драматургии. Впрочем в 1920 г. Енсен уже не решился повторить утверждение о непригодности чеховских пьес для западного зрителя в своей книге «Славянские культуры и литературы XIX века»17.

В годы Первой мировой войны вышел только один новый сборник «Русские силуэты. Новеллы Антона Чехова»18, над которым работала известная переводчица Элен Рюделиус. Эта солидная книга в 230 страниц содержала около двадцати новых для шведского читателя рассказов, написанных главным образом в 80-х гг.

В революционный 1917 год Боньер выпускает отдельной книгой «Степь»19 и перепечатывает сборник «Русская любовь»20 в дешевом издании за 85 эре. Издательство поставило себе задачу дать широким слоям читателей образцы высокохудожественной и вместе с тем увлекательной литературы, «от которых невозможно оторваться вплоть до последней страницы» (одновременно в этой серии выходили «Казаки» Л. Толстого, «Антуанетта» Р. Роллана, книги Д. Лондона, Г. Банга, Г. Сенкевича, Г. Уэллса). Несмотря на дешевизну, на оформление не поскупились — художник сделал яркую, броскую рекламную обложку, изобразив на зеленом фоне знойную брюнетку восточного типа: сросшиеся черные брови, алый рот, нос с легкой горбинкой и огромные глаза — именно такой должна была представляться уравновешенным шведам обладающая знойным темпераментом Ариадна. Однако, несмотря на «завлекательную» внешность книги, верный своим строгим литературоведческим традициям Боньер снабжает сборник довольно серьезным предисловием А. Енсена, рассказывающим о писателе и его произведениях:

«Для друзей литературы, предъявляющих известные требования к ее качеству, славянские литературы имеют нечто необыкновенно притягательное не только художественным совершенством, свойственным правде. Это в особенности относится к русской художественной литературе, которая за сравнительно короткое время развития в качестве литературы национальной заняла выдающееся место. Причины этому, без сомнения, следует искать в ее реалистической направленности, а также в самой сущности этого реализма, ставящего себе задачу изображать человека так, как он есть, не идеализируя его, свободного от вариантов натурализма, с видимым проникновением изображающего дурное и низкое, ранящее нравственное и эстетическое чувство. Но идеализирующее приукрашивание, представляющее человека в неестественном, ложном свете, также чуждо русской литературе». К наиболее известным писателям автор предисловия относит Толстого, Горького и Чехова, «чье тонкое, многогранное искусство изображает русский народ в совершенно новых, оригинальных и трогательных образах». Однако Енсен считает, что Чехов черпал темы исключительно из своеобразия своей души и жизненного опыта — именно поэтому на его творениях «лежит отпечаток истинно национального искусства».

Приводимые в предисловии биографические сведения не всегда точны: «Чехов родился в Таганроге в 1860 году, по происхождению крестьянин... Уже будучи студентом он опубликовал в некоторых волжских газетах небольшие, взятые из жизни реалистические зарисовки и рассказы, привлекшие всеобщее внимание точностью рисунка, наглядностью в изображении среды и юмористической окраской...» Но в целом тон взят верный: «С глубоким сочувствием по отношению к низшим классам соединяет он острую наблюдательность, изображая с неустанным художественным реализмом, повседневную жизнь с ее заблуждениями, непорядками». Для автора предисловия Чехов — прежде всего мастер краткой, художественно завершенной новеллы: «В непревзойденно сжатой форме, исключающей всякие лишние, побочные детали выдвигает он на первый план существенное. Ясным, безыскусным языком умеет он живо изобразить кусок человеческой жизни, тип, индивидуальность или ситуацию так, что она незабываемо запечатлевается в памяти. Он склонен к аналитическому изображению души. Обладая восприятием психолога, острой логикой, опытным и умелым взглядом, он проникает в самые глубинные движения души, в самые скрытые ее процессы... Героем многих его рассказов является врач, он изображает нервнобольных, влияние нервных болезней на духовную жизнь, их разрушающее воздействие на человека, вплоть до мрачных пропастей безумия». К наиболее выдающимся анализам души Енсен относит «Скучную историю», описывающую последнее безнадежное влечение, вспышку любви к жизни и трепетную фазу уничтожения, рассказ «Черный монах» об ученом, страдающем манией величия и галлюцинациями, и «Палату № 6» — «историю человека, обуянного манией величия, и его врача».

Как видно из определений, анализ чеховского психологизма здесь еще неглубок и ограничивается поверхностными указаниями на наличие душевных заболеваний или отклонений, однако автор все же избегает соблазна причислить Чехова к натуралистам. Гораздо более важным ему представляется подчеркнуть сатирическую направленность чеховского творчества: «Русские писатели часто размахивали бичом сатиры, изображая свою страну и свое время. Именно отсюда исходит мощное стремление к новому, поддерживающее внутри интеллигентских кругов постоянное брожение, выражающееся в мучительной тоске по духовной свободе. Сатира была направлена против тогдашней действительности, против того, что отжило, против неслыханного угнетения и стремления удерживать народ в узде. <...> В своих многочисленных новеллах Чехов с беспощадным сарказмом разоблачает бессмысленные поступки, глупость, сумасбродство, но он смотрит на мир через призму добродушной усмешки и проникновенного юмора, которые примиряют читателя с остротой изображения. С улыбкой описывая комические ситуации, он находит выражение и для глубочайшей боли. Чехов — тонкий знаток детской души. Он способен даже понимать психологию животных, примером чего может служить рассказ «Каштанка». Глубокое и сильное чувство внутренней связи человека и природы проходит через все его творчество. Рассказ «Мужики», «Моя жизнь» и «Дуэль» оцениваются как произведения большого масштаба... В последней новелле мы видим декадентскую натуру, уступающую из-за беспринципной слабости своим низким побуждениям и ее противоположность — сильную, наделенную самосознанием личность. Дуэль между здоровыми силами и болезненной слабостью остается незавершенной, но шторм, который бушует внутри лишенной благородства человеческой личности, пробуждает в ней сознание своего лучшего «я» и побуждает к серьезной работе и самодисциплине. С точки зрения художественности этот примирительный конец можно, вероятно, посчитать слабым и не достигающим цели, но писателю делает честь мысль о том, что душевное благородство победит.

В драмах Чехова, напротив, отражается безнадежный пессимизм русского общества. «Иванов» и «Чайка» кончаются отчаянием, выстрелом самоубийцы, они как и «Дядя Ваня» демонстрируют безрадостные картины духовного и нравственного отчаяния. Что касается фарсов — то это произведения веселого настроения. Если понимать высокую нравственную задачу писателя как призвание нести перед народом зеркало правды, в котором он найдет свой собственный образ, отображенный сотней разных способов, но в соответствии с жизнью для того, чтобы будить в нем самосознание, благородные стремления, то Чехов решил эту задачу поистине возвышенным образом. Он заслужил благодарную улыбку своих соотечественников».

Одну из первых попыток осмысления творчества писателя представляет собой статья Вернера Хумбле «Антон Чехов», напечатанная в шведскоязычном «Финском журнале»21. И все же скромные достижения второго десятилетия XX в. не могут сравниться с количеством переводов, вышедших в 20—30-е гг.

«Антон Чехов, — писал Я. Хеммер в предисловии к изданию пьес, — пребывавший некоторое время скрытым от взоров молодыми именами на русском Парнасе, в последнее время был как бы открыт вновь. Его произведения выходят новыми изданиями на многих языках, а его литературная деятельность стала предметом бесчисленных штудий. Пробуждение интереса к русскому новеллисту вполне объяснимо: теперь, через четверть столетия после смерти, Чехов предстает перед нами как писатель, равный великим классикам XIX века, он близок нам своей глубокой человечностью, тонким психологизмом и поразительно современным стилем, отличающим его произведения»22.

Чехова издают много и охотно: в 1920 г. вышли сразу две книги — большой, в 307 страниц сборник «Черный монах и другие новеллы» в переводе Э. Рюделиус, содержащий прозу конца 80 — начала 90-х гг., а также последний рассказ «Невеста», — и более скромные по объему «Избранные рассказы»23. Два сборника, 1930 и 1938 г., посвящаются Чехову-юмористу24 и, наконец, издательство Гебер выпустило в 1928 г. четырехтомник Чехова25.

Расположение материала в нем отличается оригинальностью — первые три тома переводчик Яльмар Даль составил по тематическому принципу. Так, рассказы из жизни врачей были сведены в одну книгу, под рубрикой «Молодые умы» собраны рассказы из жизни детей, были выделены три крупных произведения — «Дуэль», «Палата № 6» и «Степь» — они дали названия отдельным томам. Следует отметить, что в это издание не вошло то, что появилось на шведском языке в последние годы. Я. Даль переводил либо впервые, либо брал для повторного перевода рассказы из сборников, выходивших на рубеже веков.

В четвертый том вошли пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» в переводе Я. Хеммера, причем первые три появились на шведском языке впервые26.

Что же касается осмысления творчества Чехова, то оно в этот период было не столь интенсивным и ограничивалось в основном предисловиями к отдельным изданиям. Предисловие С. Агрелла к сборнику «Юмористические новеллы» можно считать типичным по содержащимся в нем наиболее распространенным ошибкам и упущениям: автор отрицает врачебную деятельность Чехова, не упоминает ни о его большой общественной деятельности, ни о поездке на Сахалин; недостаточное знание биографии писателя приводит ко многим неточностям в описании образа жизни Чехова.

Однако несмотря на некоторые (впрочем вполне объяснимые) недочеты, С. Агрелл дает в основном верную оценку Чехова как глубокого психолога и знатока жизни самых различных слоев русского народа: «Антон Чехов — без сомнения один из великих рассказчиков в русской литературе». Хотя С. Агрелл и видел в Чехове в основном новеллиста, но тем не менее именно он был первым шведским критиком, написавшим о новаторстве Чехова-драматурга: «По мнению многих, основной заслугой Чехова являются его богатые настроениями пьесы, развитие действия в которых целиком обусловливает рок. В них он предстает как открыватель новых путей в драматургической технике. Основное в них заключается не в словах и в сюжете, а в человеческих характерах, в воспоминаниях о прошедшей жизни, вспыхивающих последним бунтом, последними надеждами. Чеховские драмы — это высочайшее лирическое сценическое искусство»27.

В годы Второй мировой войны возрастает интерес к Чехову как к представителю великой русской культуры, культуры народа, боровшегося против фашизма. Любительские театры получают возможность ставить и «малую драматургию» (переводятся с русского «На большой дороге», «Медведь», «Трагик поневоле», «Свадьба»)28. В боньеровской серии «Рассказчики всего мира» отдельным изданием выходят «Три наброска» («Загадочная натура», «Мститель», «Произведение искусства», 1942)29. Отдельные рассказы включаются в популярные сборники: «Роман с контрабасом» — в антологию «Юмор всего мира»30 (1943) и «Пари» — в «Русский сборник 1945 года»; издается сдвоенный том, содержащий «Новеллы» Чехова и «Отцы и дети» Тургенева31.

В послевоенные 40—50-е гг. рассказы Чехова особенно часто печатаются в сборниках и антологиях, рассчитанных на широкого читателя, а также в газетах и журналах32. В 1951 г. Э. Гьетерберг впервые переводит «Каштанку», издававшуюся затем дважды в 1951 и 1955 гг.33

Большую активность проявляют в этот период переводчицы, сотрудничавшие с издательством «Форум» — Элен Рюделиус (сборники «Новеллы», 1946, 1954; «Три года и другие новеллы», 1949, 1955, пьеса «Чайка», 1947)34 и Аста Викман (сборники «Моя жизнь», 1954, 1960, 1966, 1974 и «Дама с собачкой» 1955, 1962, 1969, 1970, 1971)35. В предисловиях и послесловиях к ним Чехов характеризуется как крупный писатель, тонкий знаток человеческой души, пессимистически смотрящий на жизнь: «В чеховских рассказах и пьесах, имевших столь исключительное значение прежде всего для новой англосаксонской новеллистики и драматургии в поле зрения находилась повседневная жизнь. Тонкий художник, Чехов как никто другой умел изображать все угнетающее, подавляющее и печальное в современной ему России. Люди в его рассказах бессильны, изолированы друг от друга. Но они не лишены права надеяться, они могут мечтать о том времени, когда человеческая жизнь не будет столь грустной, наполнится иным содержание и смыслом», — писала Э. Рюделиус36.

Что же касается биографии писателя, то в ней по-прежнему повторялись старые легенды. Правда, уже упоминается поездка на Сахалин и книга о ней, но пока еще неясно — в романтическом ореоле как «путешествия по Азии». Чехова относили к импрессионистам, а также к предшественникам русских символистов.

Несмотря на то, что в послевоенные годы были переизданы, а частично и переведены заново пьесы Чехова37, для шведов, имевших к тому времени довольно скромный опыт чеховских постановок, он оставался в основном новеллистом. В 1948 г. Яльмар Даль переводит книгу датского литературоведа Эйнара Томассена «200 лет русской литературы», где в разделе «Переходный период» говорится: «Абсолютно великим и наиболее продуктивным художником-писателем этого времени, так сказать, его Гомером, был Антон Чехов (1860—1904). И не потому, что он оставил что-то большое — цикл, произведение, он изображал русскую жизнь в отрывочных картинах, однако был непревзойденным мастером искусства новеллы, в своем роде сравнимым с Тургеневым и Толстым, и кроме того в свои последние годы он создал ряд тонких и своеобразных драм»38.

Научное изучение творчества Чехова начинается на этом этапе в работах литературоведа-слависта Нильса Оке Нильссона, выступающего также в качестве переводчика чеховских рассказов. Он написал несколько предисловий к сборникам 50-х гг.: «В овраге» (переиздание перевода К.Э. Свеннига и К.Г. Мартинссона, 1957), «Учитель словесности и другие рассказы» (перевод С. Борелиус, 1958)39, в которых впервые дал общий очерк жизни и творчества писателя, свободный от ошибок и недочетов своих предшественников.

Столетие со дня рождения Чехова было отмечено появлением в 1960 г. сразу нескольких сборников рассказов: «Новеллы» (в переводе Я. Даля), «Моя жизнь» и «Свирель» (перевод А. Викман); в сборниках рассказов были напечатаны «Шведская спичка», «История одного торгового предприятия», «Нищий» и др., впервые был переведен сценический монолог «О вреде табака» (Магда Лангеман)40.

Вышло также красиво оформленное юбилейное издание пьес Чехова (в переводе Ярла Хеммера)41, особенно своевременное потому, что предыдущие были уже давно раскуплены. Итоги сделанному подвел рецензент журнала «Кларте» К.А. В статье «Чехов на шведском языке» он отмечает, что четырехтомник 1928 г. сыграл свою положительную роль, познакомив с творчеством Чехова в целом, но на современном этапе требуется новое, более полное издание, где рассказы должны быть расположены по хронологическому принципу, что даст читателю возможность представить себе картину развития Чехова как писателя. По его мнению, всяческой похвалы заслуживает инициатива издательства «Тиден» выпустить в серии русских классиков лучшие, ранее непереводившиеся рассказы. При этом поднимается важный вопрос — возможно ли в Швеции осуществить издание полного собрания сочинений Чехова? Он указал также на необходимость перевода пьесы «Иванов» и книги «Остров Сахалин», а также отдельного издания писем Чехова (в том же номере журнала в качестве примера приводится «Рассказ Егора» из книги «Остров Сахалин»)42. Из всех этих проектов был осуществлен лишь последний — «Остров Сахалин» вышел, правда в несколько сокращенном варианте, отдельной книгой в следующем году43.

Несмотря на то, что автор рецензии посчитал мысль о полном собрании сочинений Чехова в Швеции нереалистичной, все же за шестьдесят пять лет было сделано немало: переведено около двухсот произведений — больших и малых рассказов, водевили и четыре последние пьесы, причем многое переводилось по нескольку раз. И хотя Чехов в письме А.С. Суворину (19 января 1895) в шутку заметил, что «мелкие рассказы, потому что они мелкие, переводятся, забываются и опять переводятся», для Швеции это справедливо лишь отчасти: «Степь», «Палата № 6» и другие большие рассказы постоянно привлекают внимание переводчиков.

В юбилейный год шведский журналист Бертиль Вагнер посетил квартиру Чехова в Москве и подробно рассказал об этом замечательном музее на страницах газеты «Ню даг». Заботливо сохраняемая обстановка дома Чеховых, где все проникнуто теплотой и покоем человеческого жилья, сама атмосфера этого крохотного уголка старой Москвы рядом с Красной Пресней, бывшей местом революционных боев, помогло журналисту донести до читателя образ Чехова — русского писателя и гражданина:

«Персонаж одной из пьес Чехова как бы предсказывает предстоящую революцию 1905 года. Через год после смерти писателя загрохотали выстрелы царских пушек, направленных против баррикад на площади, названной позднее площадью Восстания, недалеко от того места, где жил Чехов. Но если бы он и дожил до 1905 года, то едва ли можно предположить, что он пошел бы на баррикады. И все же этот спокойный, тихий и болезненный человек был борцом. Время давало ему достаточно поводов доказать это — например, когда царь аннулировал результаты выборов Горького почетным академиком, Чехов и Короленко в знак протеста отказались от звания академика»44.

О необходимости издания в шведском переводе писем Чехова писал О. Ханссон: «А ведь письма Чехова представляют величайший интерес как качественно, так и количественно. У литературных критиков вне России часто встречается бедный оттенками образ Чехова, изображаемого человеком симпатичным, но черным, как ночь, пессимистом. Издание избранных писем в известной мере поможет нам понять этого великого художника, страдавшего от косности и безысходности жизни в феодальной России... Как врач он знал, что туберкулез обессиливает его самого. На этом фоне Чехов предстает как натура героическая, неустанный труженик, кормилец семьи, друг своих друзей, пессимист относительно настоящего и восторженный оптимист в смысле далекого будущего. Чеховский оптимизм не наивен, он куплен дорогой ценой. И, конечно, не случайно многие прогрессивно ориентированные люди в капиталистическом мире безоговорочно воспринимают произведения Чехова, для которых характерны объективность и реализм».

О. Ханссон в целом довольно высоко оценивает вышедшие к тому времени переводы произведений Чехова — три тома в «Форумбиблиотекет» и два тома «Тиденс рюска классикер», однако отмечает, что многое все же в них не вошло. «Печально — пишет он, — что не нашлось издательства, которое выпустило бы к юбилею книгу статей о Чехове»45.

Этот указанный критиком серьезный пробел был восполнен вышедшими в 50—60-е гг. работами Н.О. Нильссона. В предисловии к сборнику повестей «В овраге», «Мужики» (1957) он отмечает, что углубление творчества Чехова в конце 80-х гг. было обусловлено не только внешними причинами (болезнь писателя и смерть брата), но и внутренними, — нельзя жить без убеждений. К попыткам обрести это новое сознание Нильссон относит увлечение толстовством и поездку на Сахалин, как «желание удовлетворить свою беспокойную совесть». «В горячих спорах конца столетия о судьбах русского общества он сознавал свое бессилие точно так же, как и профессор Николай Степанович в его собственной мрачной новелле «Скучная история». Совестью России, как Короленко и Горький, Чехов, вероятно, не стал. Его натура — более замкнутая, голос — негромкий, но его совесть художника более требовательная. Пафос был не для него: сочувствие или обличение лишь проглядывали между строк. Кроме того, все более ухудшающееся здоровье заставляло его постоянно жить на юге, на иностранных курортах или в Крыму, где он в последние годы обрел новое пристанище»46.

В послесловии к сборнику «Три года и другие новеллы» (1957) Н.О. Нильссон также подчеркивает «медицинские» моменты в творчестве Чехова — его профессию и его болезнь: «Однако и там (в Ялте. — Л.Г.) он поддерживал тесный контакт с действительностью, он любил сажать розы и деревья, охотно завязывал знакомства. С меланхолией легочного больного и исполненной страха неутомимостью он соединял сильную волю к жизни и здоровый баланс. Нельзя идентифицировать писателя с героями его произведений и хотя можно усмотреть много общего в их репликах и его собственных высказываниях и настроениях, но все же не следует их отождествлять... Он не безучастен к своим героям и одновременно сохраняет по отношению к ним дистанцию. Они увидены глазами домашнего врача — дружелюбными, выражающими юмористическое сочувствие и понимание. Дружелюбие было в его натуре, а взгляд врача он приобрел на практике, объем которой некоторые, вероятно, склонны недооценивать — он выписывал до 800 рецептов в год, пока его собственное здоровье не заставило его изолировать себя в Крыму»47.

В предисловии к сборнику «Учитель словесности и другие рассказы» (1958) Н.О. Нильссон развивает свою мысль о том, что Чехов в своих поздних произведениях создает несколько моделей действительности — в рассказе «Учитель словесности» он изображает «несчастного Сергея Никитина, у которого пробудилось сознание пустоты и тривиальности существования, он мечтает изменить свою теперешнюю жизнь и начать новую...»

Это устремление нашло наиболее яркое выражение в драмах. Нильссон проводит параллель с пьесой «Три сестры», персонажи которой также мечтают, но не предпринимают ничего, чтобы осуществить свои намерения. Другую, пессимистическую модель действительности исследователь видит в рассказе «Архиерей». По его мнению, Чехов утверждает в нем, что «единственно возможный поворот в жизни — смерть, тотальное уничтожение и забвение... Но написанный в 1902 г. «Архиерей» — не последнее слово Чехова. Последний его рассказ «Невеста», в котором героине наконец удается вырваться из заколдованного круга: она не только мечтает, но и действует. Рассказ примыкает к пьесе «Вишневый сад» с его основным мотивом разрыва со старым и стремлением к обновлению. Завоеванная в результате долгой личной борьбы вера, ощущение радости жизни, неудовлетворенность и бунтарские настроения, — эти мотивы становились все более действенными в русской литературе на рубеже веков не без влияния скандинавских писателей — Ибсена, Гамсуна и Стриндберга»48.

Тема «Ибсен и Чехов» неоднократно привлекала к себе внимание шведских исследователей. Еще в 1947 г. М. Ламм опубликовал об этом статью в журнале «Эдда»49, подробно останавливаясь на сходстве мотивов в пьесах Ибсена и Чехова и даже характеров обоих драматургов. Чехов для Ламма — самый талантливый ученик Ибсена, нужно изучать Чехова как великий пример драматургии будущего.

Взгляд на Чехова как на преемника и даже «ученика» Ибсена глубоко укоренился в скандинавском литературоведении. В 1975 г. вышел третий том «Истории норвежской литературы», где говорится: «Ибсеновская драма — это Рим современной драмы, куда ведут и откуда берут начало все дороги» — пишет М. Ламм. К числу «самостоятельных учеников» он относит Стриндберга, Г. Гауптмана, Юджина О'Нила, Б. Шоу, «в то время как русский Антон Чехов вдохновляется трагикомической меланхолией «Дикой утки» в таком произведении, как «Чайка»». М. Ламм считает, что «пьесы Ибсена, посвященные современности, были не только высшим достижением, но и поворотным пунктом буржуазной трагедии. Прямо или косвенно они предвосхищали новую современную трагикомедию, пьесу без героя, вероятно также и драму абсурда»50. Таким образом и Чехов становится причастным к рождению современной драмы абсурда, в особенности, французской и американской.

Теме «Ибсен и Чехов» Н.О. Нильссон посвящает отдельную главу в книге «Ибсен в России» (1958). В отличие от Ламма, он считает, что «сопоставление творчества Ибсена и Чехова в традиционном плане — тема литературоведчески несостоятельная, ибо прямое, тематическое или идейное влияние Ибсена на Чехова доказать едва ли возможно. Однако этот вопрос может представлять большой интерес, если к нему подойти с точки зрения современной драмы. И тогда оказывается, что по сравнению с ибсеновской, чеховская драматургия — это шаг вперед. Поиски новых форм у Чехова были отражением не только оппозиции традиционной драме, но и многому в драматургии Ибсена»51.

О новаторстве Чехова Н.О. Нильссон пишет в статье «Интонация и ритм в пьесах Чехова»52, связывая его с русской сценической традицией конца XIX в. Для него Чехов — не ученик европейских писателей — своих старших современников (Ибсен, Золя), а большой, самобытный художник, как в драматургии, так и в прозе. Предисловие Н.О. Нильссона к сборнику «Моя жизнь» вольно или невольно отразило дух беспокойных шестидесятых годов нашего XX века, отмеченных заметным ростом политической и социальной активности интеллигенции. Подчиняясь ему, шведский исследователь предлагает современное прочтение рассказа, содержащего, по его мнению, радикальную программу действий: «Для решения проблемы нужды и неграмотности необходимы большие усилия, более практический взгляд на вещи, иное понимание реальности. Место интеллигенции не среди работников физического труда. Нельзя выполнить свой долг, растворившись в них. В противоположность миллионам других, интеллигенция получила образование и воспитание, она должна попытаться применить их для блага масс». В подтверждение правильности такого толкования Н.О. Нильссон приводит строки из записной книжки Чехова о том, что сила и спасение страны в ее интеллигенции — в той части, которая честно мыслит и способна работать.

Н.О. Нильссон считает, что «Моя жизнь» принадлежит к тем поздним рассказам, в которых писатель расстается со своей манерой «объективного» описания, что было особенно важно для него раньше, и прямо обращается к читателю. С этой точки зрения «Моя жизнь» чрезвычайно важна для характеристики самого Чехова: «Здесь мы видим не пессимиста, не печального элегика, каким его часто представляют в Западной Европе, но человека с беспокойной совестью, приходящего в отчаяние от ужасов русской жизни, призывающего к сопротивлению, к борьбе. Человек никогда не должен уставать, останавливаться в своем стремлении сделать жизнь лучше. Он должен учиться побеждать свой эгоизм и самодовольство, которые держат его в плену, парализуют силы и способности. Как трудно понять это, как трудно вырваться из замкнутого круга, показывают многие рассказы Чехова последних лет. «Моя жизнь» занимает среди них центральное место»53.

В работах Н.О. Нильссона конца шестидесятых годов преобладает более умеренная, академическая интонация. Однако и здесь, как, например, в предисловии к сборнику «Дуэль», он выдвигает на первый план поиски адекватного изложения — новой формы для рассказов «с тенденцией», которые были созданы после поездки на Сахалин: «В написанном в 1891 г. рассказе «Дуэль» Чехов попытался решить проблему другим путем, в жанре, который он считал не особенно для себя подходящим, а именно писать в так называемом традиционном русском стиле. Часто отмечалось, что «Дуэль» по изображаемой среде, сюжету, персонажам, стилю ассоциируется со многими известными русскими произведениями XIX столетия. Называли «Героя нашего времени» Лермонтова, «Отцов и детей» Тургенева, «Анну Каренину» и «Крейцерову сонату» Толстого. В рассказе Чехова легко различаются две линии действия, дополняющие и поддерживающие друг друга. Одна — отношения Лаевского и Надежды. Здесь речь идет о любви, о вине и ответственности. Другая описывает противоречия между слабым, бесхарактерным Лаевским и фон Кореном, ученым, презирающим рабское состояние слабых, которые, по его мнению, в силу закона естественного отбора должны быть «обезврежены». В этих двух типах сталкиваются два жизненных принципа — классический русский «лишний человек» и «восьмидесятник». Их конфликт приводит к дуэли хорошо известного русского типа»54.

В работе «Исследование повествовательной манеры А.П. Чехова» Н.О. Нильссон продолжает сравнительное изучение прозы Чехова на материале двух его рассказов «Степь» и «Архиерей», написанных с интервалом в четырнадцать лет. Автор делает ряд оригинальных сопоставлений «Степи» с такими типологически отличающимися от нее произведениями, как «Что знала Мэйзи» Г. Джеймса и «Приключения Гекльберри Финна» М. Твена.

Что же касается рассказа «Архиерей», то Н.О. Нильссон пересматривает свою точку зрения, высказанную в 1958 году в предисловии к сборнику «Учитель словесности». Теперь он считает рассказ пессимистическим лишь на первый взгляд: в основе образности рассказа лежит традиционное для русской литературы противопоставление жизни и смерти, по-разному претворяющееся, например, в творчестве Пушкина, Толстого и Бунина. Ключ к новому пониманию идеи рассказа дает, по мнению исследователя, анализ авторского видения природы: «Природа постоянно повторяет себя, и вследствие этого кажется бессмертной, однако человеческая жизнь — как утверждает рассказ — будет продолжаться вечно. Человек, осознавший это, не должен бояться безразличия природы, о котором не раз говорилось в более ранних рассказах Чехова. Являясь частью природы, человек должен у нее учиться мудрости жизни и смыслу смерти»55.

Первой книгой, рассчитанной на широкого читателя, стала монография Х. Левандера «Антон Чехов» (1969)56, содержащая наряду с подробным биографическим очерком анализ основных произведений. В конце книги дается хронологический обзор жизни и творчества Чехова и библиография на шведском и датском языках.

В первой главе «Человек» Х. Левандер подробно останавливается на биографии Чехова, иллюстрируя ее записями и заметками, письмами к родным и современникам. Он полемизирует с точкой зрения Лилиан Хеллман, высказанной ею в предисловии к изданию избранных писем Чехова, где она утверждала, что «невротический» характер писателя наложил отпечаток на всю его жизнь. Левандер противопоставляет этому мнению свое восприятие Чехова как человека жизнерадостного, любившего находиться среди людей, всегда готового взять на себя ответственность за своих близких. Врожденная чувствительность писателя вызывала у него обостренную реакцию на гнет и насилие, а суровое воспитание, полученное в отцовском доме, развило в нем способность к сопротивлению. Не будучи открытым бунтарем, Чехов избрал своим методом объективное описание, убийственную сатиру, остроумие и мягкую иронию. Апеллируя к человеческому достоинству, Чехов с отвращением относится к грубости, жестокости, бесцеремонности.

Из общественной деятельности Чехова внимание Левандера привлекает поездка писателя на Сахалин, он упоминает о знакомстве Чехова с Буниным, Горьким и Толстым, о значительной роли Художественного театра в эволюции чеховской драматургии.

Определяя метод Чехова, Х. Левандер подчеркивает, что писатель считал себя приверженцем научного, объективного натурализма. На этом основании автор книги сопоставляет Золя и Чехова, который, якобы был натуралистом и подобно своим французским современникам обогащал свое писательское мастерство импрессионистскими и символистскими стилевыми чертами и приемами, их утонченным психологизмом. В портретах чеховских персонажей проглядывает также родство с экспрессивной гоголевской манерой. У Толстого Чехов учился пользоваться деталями для создания «лейтмотива» образа.

Х. Левандер выделяет три основных типа рассказов у Чехова, в которых литературный мотив может быть разработан с упором на характер, на действие или на идею. Для молодого Чехова характерны рассказы с ярко выраженным действием — шутливые истории, зарисовки комических характеров, карикатурные и одновременно проникнутые стремлением раскрыть психологию изображаемого человека. В зрелом периоде, начиная со «Степи», преобладают новеллы настроения, почти лишенные интриги, которые и принесли писателю мировую известность. Однако, отмечает Х. Левандер, у раннего Чехова можно найти рассказы, в которых писатель пытается передать чувство счастья, восторга, хотя и недолгое, описать приподнятое настроение («Шампанское», «Свирель»). Эти мотивы нашли наиболее полное выражение в рассказах девяностых годов («Студент», «Анна на шее»). В «Степи» также преобладает интенсивная эмоциональная атмосфера: пьянящее чувство родства героя с природой, обостряющее восприятие прекрасного и, одновременно, его страдание от сознания своего одиночества среди людей. Но «Степь» — это не пессимистическое произведение. Грусти и меланхолии здесь противостоит возмущение против грубости, активное восприятие действительности молодым, живым умом деревенского мальчика, жадно ищущего новых впечатлений.

Рассказ «Спать хочется», определяется Левандером как шедевр малой формы, повествующий о трагической судьбе, изображенной лаконично и одновременно глубоко трогательно, но без налета сентиментальности. Этот рассказ начинает «темный» период в его жизни, омраченный болезнью и смертью брата Николая. Продолжая линию «бессюжетной новеллы» в «Скучной истории», основная тема которой — противоречие между внутренним и внешним в человеке, между его внешним успехом и духовным убожеством, Чехов достигает высот своего повествовательного искусства и преодолевает «период душевного застоя». Левандер первый из шведских литературоведов раскрывает истинное значение для Чехова поездки на Сахалин, впечатления от которой отразились в рассказе «Гусев», написанном на обратном пути. Образ героя рассказа — Павла Ивановича с его гневным протестом против несправедливости начинает галерею портретов передовых людей в творчестве Чехова.

В чеховской новеллистике девяностых годов Левандер выделяет три основные темы: разоблачение социального зла, критический показ слабовольных, разочарованных интеллигентов и тему любви. Общественно критическая линия продолжается такими значительными произведениями, как «Палата № 6», рассказ, определяемый Левандером как художественный итог поездки на Сахалин, и «Мужики», в которых дана наиболее беспощадная критика существовавших в тогдашней России порядков.

В конце девяностых годов Чехов написал ряд рассказов из жизни русской деревни («Убийство», «Мужики», «Новая дача», «В овраге»). В отличие от идеализировавших крестьянство Толстого и Достоевского, он изобразил крестьян людьми грубыми и жестокими, невежественными противниками образования, начинаний интеллигенции на селе. Едкую сатиру на чиновничество содержит рассказ «Человек в футляре» — один из наиболее критических рассказов Чехова, в котором он выступает достойным преемником Гоголя.

Особо выделяет Левандер значение женской темы в творчестве Чехова, изображавшего самые различные женские типы: здесь и деятельные, стремящиеся к самостоятельности, приобретению профессии («Бабье царство», «На подводе») и пассивные, видящие смысл всей своей жизни в мечтательной любви («Дом с мезонином»). По поводу «откровенно эротической атмосферы» в рассказе «Ариадна» Левандер замечает, что для русской литературы такой подход нетипичен.

Рассказ «Дама с собачкой», по мнению Левандера, вначале более всего напоминает манеру Мопассана, однако традиционный образ соблазнителя развивается у Чехова в совершенно ином плане. Писатель покидает своих героев как бы в самом начале пути к обретению друг друга и самих себя.

Последние рассказы Чехова «Архиерей» и «Невеста» автор книги характеризует как «лирическое, трогательное прощание с необыкновенно прекрасной жизнью». Если содержанием рассказа «Архиерей» являются размышления о смерти, то в «Невесте» настроения безнадежности отступают перед стремлением к новой, прекрасной жизни. Конец рассказа, как и финал «Вишневого сада», свидетельствует о вере писателя в будущее, в возможности молодежи.

Третья часть книги Левандера посвящается Чехову-драматургу. Автор считает, что путь Чехова в драматургию был тернистым, ибо он находился в зависимости как от внешних факторов (театральная администрация, артисты, критика), так и от внутренних, личных, к которым относятся поиски новых форм. Соглашаясь с предшественниками, он пишет, что для молодого Чехова типичны драматические произведения, по своему характеру тесно связанные с новеллистикой — таковы разоблачающий убожество мещанского существования сценический монолог «О вреде табака», водевиль-монолог «Лебединая песнь» («Калхас»). Продолжение гоголевской традиции в театре Левандер видит в имевших большой успех водевилях восьмидесятых годов «Медведь», «Предложение», «Свадьба».

Написанную в 1887 г. для театра Корша пьесу «Иванов» Левандер находит вполне традиционной и мелодраматической. Наибольший интерес, по его мнению, представляет фигура главного героя — Чехов подчеркивает его одиночество, изолированность от провинциального окружения, неспособность решать поставленные жизнью проблемы, преувеличенную чувствительность. Интересен также образ моралиста доктора Львова, которого автор книги считает русским вариантом Грегерса Верле из «Дикой утки» Ибсена. Анализируя концовку пьесы, Левандер утверждает, что сценические принципы Чехова еще находятся в процессе формирования, что Чехов колеблется между желанием удивить, шокировать зрителя в финале и одновременно стремлением придать концовке пьесы (а также и рассказов) спокойное течение, совсем как в реальной жизни, в результате чего появились такие моменты, как тихий отъезд, интерьер с шумящим самоваром и скрипом перьев и т. д. Лишь начиная с «Дяди Вани», Чехов, по мнению Левандера, находит форму психологической драмы настроения с говорящей тишиной, паузами, с выразительными монологами, с на первый взгляд обыденными, но полными скрытого смысла диалогами. Основной задачей пьесы становится раскрытие внутреннего мира персонажей.

Шедевром Чехова Левандер называет «Чайку», где такие элементы, как атмосфера, настроение, «эмоциональное поле» вокруг персонажей являются существенными компонентами структуры. Изображенная Чеховым с легкой иронией игра настроений составляет фон для трагических событий. Настроение Левандер считает наиболее важным моментом чеховской драматургии. Согласно наблюдениям Левандера, стремление «расщепить характер» свойственно Чехову почти в той же степени, что и Стриндбергу. Нервозность персонажей, ссоры и оскорбления, встречающиеся в «Чайке», не являются характерными для обычно спокойного стиля Чехова, а скорее напоминают Стриндберга, чью пьесу «Фрекен Юлия» он читал еще в восьмидесятых годах. Эмоциональная атмосфера пьесы создается и усиливается сценическими деталями, приобретающими символическое значение. Современники Чехова — Ибсен, Стриндберг и Метерлинк вели поиски в том же направлении.

Чехов, — считает Левандер, — один из первых среди современных драматургов показал, как обыкновенный, внешне малозначительный разговор, может послужить источником действия и одновременно освещать внутренние движения души. Этому способствует музыкальный ритм его зрелых пьес: персонажи являются по одному или по двое, разговаривают соло или дуэтом, постепенно число находящихся на сцене увеличивается, возникает целый ансамбль; затем они один за другим исчезают и на сцене остается влюбленная пара или одинокий, покинутый человек. Музыкальный рисунок дополняют звуковые эффекты, а также паузы. Наиболее последовательно эти приемы применяются в «Дяде Ване». Как и в «Чайке», основное внимание здесь уделяется развитию внутренней психологической драмы или, вернее, ряду психологических драм (дяди Вани, Астрова, Сони, Елены, а также таких второстепенных фигур, как Вафля). Другим театральным моментом в пьесе является ироническая критика русской провинциальной жизни. Чехов разоблачает в этой пьесе праздность, жизнь без труда, без обязанностей.

Наиболее мрачной и одновременно наиболее зрелой пьесой Чехова автор книги считает «Три сестры». Глубокий трагизм происходящего в семье Прозоровых, неспособных бороться с воинствующей пошлостью, как бы маскируется показом обыденных событий. Чехов продолжает изображать никчемность провинциального существования — ведь Андрей Прозоров также потерпел поражение в схватке с жизнью, как и дядя Ваня, Иванов и др. Эта мысль подчеркивается в пьесе символами — образами времени, течение которого почти не замечают окружающие, мотивом отъезда в Москву, символизирующим тоску по недостижимому идеалу. «В образе Тузенбаха, — пишет Левандер, — Чехов еще раз повторяет свою идею о необходимости работы для будущего. При этом писатель изображает барона с легкой иронией. Тузенбах прав, или почти прав...»57

Что касается «Вишневого сада», то Левандер считает, что эта пьеса — произведение в сущности примирительное, в ней нет ни целиком отрицательных персонажей, ни трагедий, ни душевных катастроф. Улыбаясь и болтая, проливая чувствительные слезы, герои пьесы как бы скользят по жизни. Это пьеса о печальном прощании с прекрасным, выносящая беспощадный приговор бездеятельности и безответственности. Левандер находит здесь образы из предыдущих пьес и повторение обычной чеховской сюжетной схемы: приезд — ожидание катастрофы или отъезда — отъезд. Однако в отличие от прежних пьес, писатель не стремится драматизировать события и характеры. Развязка не оставляет впечатления безнадежности, как в «Трех сестрах». Если писатель в других пьесах высказывал свои взгляды косвенно, то в «Вишневом саде» он открыто дидактичен, охотно морализирует и яснее, чем до этого, высказывается о будущем России. Старое чеховское «евангелие труда» проповедует предприимчивый купец Лопахин и исключенный из университета студент-неудачник Трофимов, терпящий постоянную нужду, но свято верящий в добро. Здесь, как и в случае с Тузенбахом, писатель смягчает свое морализаторство, придавая ему иронический оттенок.

«Звук лопнувшей струны — это символ распада старых родовых гнезд и напряженного ожидания перемен. Но самым главным символом в пьесе является, конечно, сам вишневый сад, вмещающий в себя и уходящие в прошлое барские усадьбы и новую Россию, которая может погибнуть под деловитым топором Лопахиных, в то время как для Ани и Трофимова — это символ прекрасного, хотя и туманного будущего. Им, молодым, дано приветствовать новый мир... Смертельно больной Чехов, друг Горького, вложил в их последние реплики более, чем надежду на лучшую жизнь для обоих молодых людей, — свою мечту, предчувствие новой, лучшей России» — к такому выводу приходит Левандер58.

В 60—70 гг. знакомство Швеции с Чеховым-новеллистом распространяется как вглубь — переводятся все новые произведения, — так и вширь — рассказы Чехова появляются на страницах популярных журналов59. Примечательно, что они входят в обращенные к широкой читательской публике серии, само название которых подчеркивает не только мировое значение, но и актуальность творчества писателей: «Двадцать мастеров нобелевского класса», «Лучшие новеллы мира», «Современная русская проза», «Знаменитые русские рассказчики от Чехова до Шолохова», «Живая литература»60. К числу курьезов можно отнести включение «Летающих островов» в сборник «Фантастический роман. Классическая утопия и межпланетные путешествия от Лукиана до Эдварда Беллами» (1972)61.

Предпринимается интересная попытка издания Чехова на русском языке со словарем и пояснениями — сборник ««Произведение искусства» и другие рассказы» (1963)62. Выходит много переводов и, в особенности, переизданий наиболее удачных сборников 50—60-х гг.63, наряду с уже известными — Я. Далем («Дуэль», «Степь»)64, появляются новые энтузиасты — Хельга Бакхофф Малмквист выбирает для книги ««Ведьма» и другие новеллы» (1963, 1965, 1972) еще не переводившиеся рассказы Чехова. Она же выступает как автор краткого предисловия, в котором наряду с традиционным портретом Чехова-пессимиста содержатся интересные высказывания о Чехове — тонком стилисте, не до конца оцененном современниками. Переводчицу привлекает то, что делает чеховские произведения созвучными современности — «вечные и общечеловеческие проблемы, такие как людское одиночество, неумение и нежелание понять друг друга»65. Ею также выполнен перевод «Каштанки» (1968), иллюстрированный художником Бьёрном Нельштедтом66.

Столь же разнообразно издается и драматургия: «Медведь» (1966, 1970), «Чайка», «Дядя Ваня» (1967, 1979), «Чайка», «Вишневый сад» (1966), «Три сестры» (1960, 1974), «Три сестры», «Вишневый сад» (1961, 1966)67. На переводах чеховской драматургии специализируется Ярл Хеммер, Астрид Бэклунд, Улла Бертельс. Таким образом основные пьесы оказываются переведенными за последние десятилетия по нескольку раз. Издания снабжаются режиссерскими указаниями, послесловиями.

В начале восьмидесятых годов на шведском языке вышла книга ««Рассказ неизвестного человека» и другие новеллы» в издательстве Вальдстрем и Виндстранд, совместно с советским «Прогрессом» (предисловие и перевод Стаффана Даля). В сборник вошли девятнадцать рассказов, некоторые из которых уже были опубликованы в газетах, при этом особо обращалось внимание читателя на то, что здесь впервые напечатан перевод рассказа «Огни». Послесловие Даля отличается оригинальностью подхода: Чехова представляют его современники: Горький, Куприн, Бунин. Называя основные этапы творческого пути писателя, Даль ставит перед собой задачу показать Чехова с разных сторон — в семье, в обществе. Следует отметить, что здесь впервые в должной мере оценивается врачебная деятельность Чехова. Для того, чтобы приблизить Чехова к читателю, автор послесловия дает его собирательный портрет: «По единодушному свидетельству всех, высказывавшихся о Чехове, он был глубоко симпатичным и привлекательным человеком, внимательным, стеснительным, без претензий и деликатным».

С. Даль как бы доверительно делится своими впечатлениями о писателе, изучению творчества которого он посвятил тридцать лет: «Чтение Чехова оставляет неизгладимое впечатление: в его произведениях целая энциклопедия мудрости и знания людей! У него можно найти все. Меня просто поражало, как часто попадая в передряги, переживая всевозможные совпадения, оказываясь жертвой глупости действительной или мнимой, встречая самых разных людей — вдруг поражаешься: ведь именно это и описывал Чехов, ведь это прямо из такого-то рассказа! Чехов может дать неслыханно много людям всех времен. <...> Язык и стиль Чехова был предметом многих штудий и анализов. Переводить его — сложно, т. к. переводы Чехова быстро стареют. Переводить чеховские новеллы — это все равно что играть фортепианные сонаты Шуберта: легко потерять меру, чувство уважения и ответственности. Нужно быть точным, насколько это вообще возможно. Его внешне простой, проясненный, фантастически четкий стиль, не отягощенный украшательством, делает оригиналы всегда современными и живыми. Новички в русском языке начинают с Чехова — его короткие новеллы постоянно помещают среди текстов для начинающих... Ученые профессора славянских языков, накопившие остроумные наблюдения по поводу самых сокровенных тайн языка и его внешней структуры, завершают свой путь исследований размышлениями о тайнах языка и стиля Чехова»68.

Из высказываний С. Даля следует, что в шведском чеховедении заполнены многие лакуны и что дальнейшая работа по изданию и изучению творчества Чехова обещает быть плодотворной.

* * *

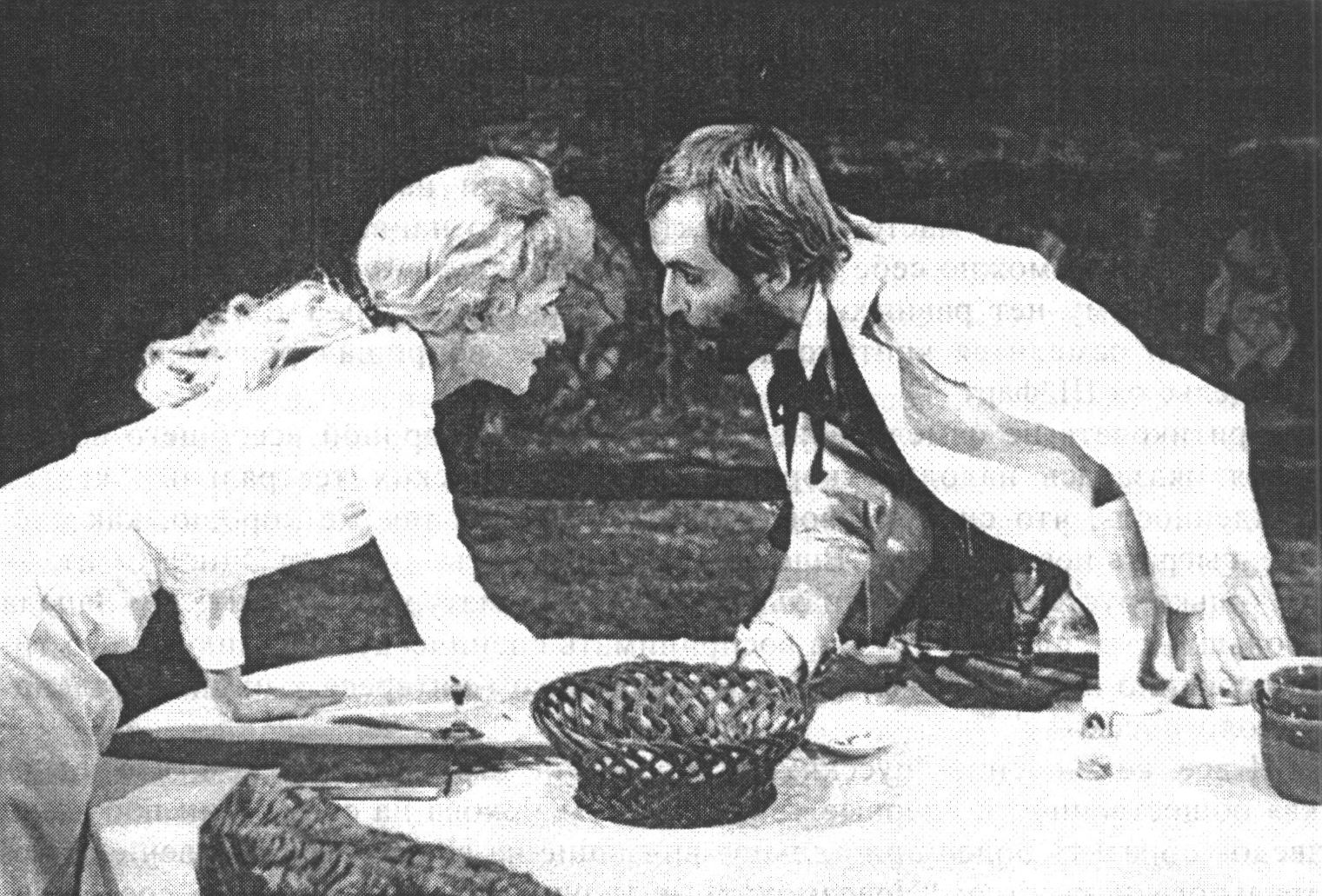

В отличие от Чехова-прозаика, судьба Чехова-драматурга в Швеции была поначалу иной. Театры, прислушиваясь к мнению критиков, акцентировавших «русскую специфику» чеховской драматургии, довольно долго не отваживались к ней подступиться. Мало надежд на скорые перемены вселяла и появившаяся 25 января 1922 г. в газете «Социал-демократен» заметка: «Знакомство стокгольмской публики с пьесой «Дядя Ваня» состоялось относительно недавно <в конце 1921 г. — Л.Г.> посредством краткого эксперимента Бритты фон Хорн в т. н. «Интимном театре». К сожалению, силы, которая молодая директриса собрала вокруг себя, были слишком слабы для решения возлагаемой на них задачи. Я выражаю опасение, что у многих, как и у меня самого, создалось тогда впечатление, что пьесам Чехова, даже с выдающимися актерами в ведущих ролях не суждено большого успеха»69.

Рецензент оказался плохим пророком. В том же 1922 г. в Швецию приехала на гастроли часть труппы Художественного театра, руководимая Качаловым. Швеция стала важным этапом на пути возвращения артистов на родину. Именно здесь произошло «размежевание» — верные своему долгу и театру мхатовцы всей душой стремились домой, в Россию, и слова трех сестер «В Москву! В Москву!» звучали не только на сцене.

Русских артистов ждали давно, шведские газеты регулярно сообщали об успешных гастролях в Дании. К приезду труппы в ежедневной прессе появились статьи о театре с портретами В.И. Качалова, М.Н. Германовой, А.К. Тарасовой, О.Л. Книппер-Чеховой: «Весь Копенгаген у ног русских актеров»70.

Чеховские пьесы сразу же стали основным событием театральной жизни Стокгольма. Ожидали многого, но была и настороженность — как будут восприниматься постановки, идущие по-русски без перевода и почти без пояснений. Но опасения оказались напрасными. Спектакль «Дядя Ваня», сыгранный 24 января, в котором были заняты П.Е. Шатров (Серебряков), М.Н. Германова (Елена), Н.О. Массалитинов (Войницкий), прошел с большим успехом, затмившим также хорошо принятую, но показанную первой пьесу М. Горького «На дне». Вышедшие на следующий день столичные газеты были единодушны: «Заполнившая почти весь зал публика была восхищена представлением» («Нюа Даглигт Алеханда»). «Пьеса исполнена мастерски, русские актеры показали, на что способно истинное искусство» («Дагенс Тиднинг»); «Чеховский «Дядя Ваня» — настоящий успех» («Социал-демократен»)71.

Восторженные рецензии на спектакль поместили и другие шведские газеты, вспомнившие в связи с этим постановку Бритты фон Хорн. Русский спектакль заставил уточнить оценки: если раньше в сыгранном молодой шведской труппой спектакле видели просто неудавшуюся попытку, то теперь, в сравнении, причины неудачи проясняются: «шведскую актрису фру Бьелинг в роли Елены восприняли как «неврастеническую куклу»», а исполнявшую эту же роль М.Н. Германову сравнивали с великой Дузе72.

Следующий спектакль — 26 января «Три сестры» (М.Н. Германова — Ольга, О.Л. Книппер-Чехова — Маша, М.А. Крижановская — Ирина, Н.О. Массалитинов — Прозоров, М.М. Тарханов — Кулыгин, В.И. Качалов — Вершинин) шел при еще большем стечении публики, которая несмотря на плохой пояснительный текст в программе, живо воспринимала происходящее на сцене: «Таких аплодисментов, бурными волнами устремлявшихся из зала на сцену, я еще не слыхал в Драматическом театре. Публика была растрогана до слез. Аплодисменты шли от самого сердца. Это необыкновенное чествование продолжалось более четверти часа», — писал рецензент газеты «Стокгольмс-Тиднинген»73.

Отдавая должное удивительной сыгранности ансамбля, сидевшие в зрительном зале задавались вопросом: Почему русские выглядят на сцене столь естественно? Критика видела причину и ответ в самой системе Станиславского: «Это был новый триумф режиссерского искусства Станиславского. Каждый вечер, когда видишь игру этой труппы, тебя охватывает безграничное восхищение гением, чей взгляд на природу художественного никогда не подводил и чья европейская известность столь честно заслужена»74. Вместе с тем, отмечает другой рецензент, именно чеховская драматургия представляет широкие возможности для раскрытия актерского мастерства: «Чехов удивительно умел индивидуализировать своих персонажей, а эти актеры удивительно умеют воплощать его индивидуальности. Без такого интимного психологического истолкования, без любовного внимания к мельчайшим движениям души, без проработки деталей, что делает Московский Художественный театр столь значительным, постановки пьесы, подобных чеховским, не смогли бы заинтересовать нас»75.

«Три сестры» восхитили стокгольмскую публику, Хинке Берггрен писал о «грандиозных овациях»: «А сыгранность! Какое совершенство, без дисгармонирующих тонов, одно не выпячивается за счет другого, все, как в настоящей жизни. Поэтому я не хочу выделять кого-либо особенно. Все выступавшие показывались по окончании последнего акта и все вызовы были достойны громовых оваций и благодарности»76.

Наряду с краткими рецензиями появились и более подробные разборы спектакля, а также попытки анализировать чеховскую драматургию: «Что происходит в изумительно трогательных чеховских пьесах? Не так уж много, во внешнем плане, разумеется, — писал рецензент газеты «Дагенс нюхстер». И все же во многих ли человеческих жизнях случается больше, чем в «Трех сестрах»? Слезы и успокоение определяют существование большинства, но в один прекрасный день приходит счастье или просто предчувствие его, вторгается в застойную жизнь и снова исчезает... Работать и жить дальше — так говорится в пьесе, те же слова и в конце «Дяди Вани». В них заключается пессимистический оптимизм Чехова. Работа здесь играет роль душевного наркотика и щемящее прощальное настроение в конце пьесы нелегко забывается. Какой театральный эффект! Но все-таки это был театр. Пантомима душ захватила настолько, что на некоторое время можно было забыть о языке, оставшемся для нас закрытым миром. В «Трех сестрах», наверное, еще более отчетливо, чем в «Дяде Ване» раскрывается славянский характер — тип народной души, где слезы, смех и поцелуи возникают так быстро и так же беспричинно, где настроение меняется десять раз на дню и где традиционные понятия так разительно несхожи с нашими. Как и в прошлые вечера, мы имели отличную возможность восхищаться феноменальной игрой деталей, такой натуральной, такой правдивой, что искусство и природа как бы сливаются воедино. Когда думаешь, сколько труда она стоит, труда, который преодолевает себя настолько, что его не замечаешь, то охватывает глубокое уважение к этой работе. В настоящее время мы не можем дать ничего подобного»77.

Эйнар Смит из газеты «Свенска Дагбладет» назвал «Три сестры» самым популярным спектаклем русской труппы, буквально очаровавшим публику. Искусство Чехова он сравнивал с серым рельефом на сером фоне. «Тем не менее, — писал Смит, — его характеристики отдельных персонажей достойны изумления, в своем поэтическом экстазе он насквозь человечен, и в этом ключ к драматическому построению каждого эпизода». Отмечая высокий уровень мастерства всей труппы, особенно в исполнении маленьких ролей, газеты называли мхатовцев «ансамблем без звезд»78.

Стокгольмский успех повторился на гастролях в Гетеборге, 25 апреля пьеса «Дядя Ваня» шла в Лоренсбергтеатре. Менее многочисленный, но, может быть, более внимательный гетеборгский зритель пришел в театр несмотря на ехидный шепот некоторых критиков (таких, правда, было меньшинство), что восхищение русскими актерами в Стокгольме искусственное, что это, якобы, дань моде. Большинство же театральных обозревателей писало, что русские снова превзошли все ожидания и, несмотря на языковой барьер, сумели донести до сидящих в зрительном зале внутренний драматизм пьесы: «Это был не театр, а проникновение в жизнь, в самую сущность человека» — писала газета «Гетеборгс Моргонпост»79.

Спектакль стал настоящим событием в театральной истории Гетеборга: «Казалось, перед тобой не актеры, месяцами, годами игравшие вместе на одной сцене, но люди, прожившие целую жизнь в одних стенах. Для гетеборгских любителей театра вчерашний вечер действительно стал праздником, который не скоро забудется, а для многих присутствовавших там актеров — также и часом самопроверки, причем подавляющее большинство из них рассматривали такое испытание как большую удачу», — писала «Гетеборгс Тиднинг»80.

«Можно надеяться, что наши собственные актеры на этих вечерах держат глаза открытыми», — вторила «Гетеборгс Постен»81.

Чеховская драматургия была для шведов явлением новым, необычным, нуждавшимся в разъяснении: «Что же в конце концов создает сильное впечатление, так это, без сомнения, идеальная сыгранность ансамбля, где каждый инструмент действует согласно с остальными, поддерживая общую тональность. Это была игра созвездий, а не сияние отдельных звезд. В отблеске этих созвездий русская народная душа представляется именно такой, как ее видел Чехов с присущим ему тяжелым и горьким пессимизмом. Дядя Ваня и Соня — это боязливые души, люди, которых преследуют неудачи, чье стремление и тоска — бесконечны. Им не дано достигнуть своей цели, их бескорыстие никогда не вознаграждается, они обречены жертвовать всем и не получать ничего.

В драме идет речь о борьбе за жизнь и идеалы, но она заканчивается катастрофой, разбивающей как жизнь, так и идеалы. У этой долгой борьбы нет перспективы. Все остается так, как будто ничего и не происходило. Никто не получает ни того, на что надеялся, ни даже спокойного существования. Вынужденное смирение — вот цель и финал. Но с какой глубиной чувств в этой безутешности и с какой силой «дом Чехова» оживил все это на сцене!»82

«Разве «Дядя Ваня» — драма? — спрашивал критик газеты «Гетеборгс Моргонпост» и тут же отвечал: разумеется нет, если характеризовать драму по меркам классических правил. Это новелла, застывший роман, развивающийся за счет интенсивного настроения. Но за кажущимся бездействием и лирическим настроением угадывается напряженный мускул, пульсирующий нерв, от эпизода к эпизоду тянется скрытая нить, поэтому стоит лишь всмотреться повнимательнее — и все вдруг становится драматическим, обретает силу развития. Возможно, что драматичность такого рода — это окольный путь. Но разговор сейчас не об этом. Главное впечатление: это живая жизнь, это правда. Неприятная и ядовитая правда, мимо которой, хотя жизнь и не исчерпывается усталым и болезненным, все же нельзя пройти».

Газета «Гетеборгс Дагблад» искала разгадку тайны воздействия пьесы в национальном своеобразии: «Драма Чехова — очень тяжелая и горькая пьеса, но это не трагедия, ибо она разыгрывается не трагическими в собственном смысле слова персонажами. В ней нет «высоких слов» и патетики, а прозвучавшие выстрелы — просто мимолетный эпизод, в сущности, столь же тривиальный, как и другие, но зато конец звучит оптимистично. Можно быть усталым и нерешительным, но при том стремиться к искуплению страданий в будущем... Эта вера, как представляется, имеет тесную связь со славянским складом ума, с состоянием беспомощности и безнадежной хандрой, — все это так же наивно, как и сам склад ума».