Проблема восприятия Чехова в Норвегии не ограничивается творчеством одного писателя — на рубеже столетий Чехов входит в культурную жизнь этой небольшой, но уже имеющей богатую литературу страны как представитель великого направления русского реализма, продолжатель традиций Тургенева, Толстого, Достоевского, старший современник Горького. Но если Чехов-прозаик оставался для норвежцев писателем глубоко русским, национальным, то отношение к Чехову-драматургу было несколько иное. Отмеченное критикой типологическое сходство драматургии Чехова и Ибсена обусловило более непосредственное восприятие чеховских пьес в Норвегии, здесь русский писатель становится в какой-то мере «своим». Отсюда большой и постоянно растущий интерес норвежского театра к чеховским постановкам.

История переводов произведений Чехова имеет в Норвегии давнюю традицию: в 1894 году А. Коран и К. Фоссе перевели с русского ««Палату № 6» и другие рассказы». Эта книга, объемом в 171 стр., вышла в серии «Библиотека новеллы и романа Каммермейера»1.

Затем в 1898 г. журнал «Рингерен» помещает в трех номерах новые переводы — «Искусство памяти» («Лошадиная фамилия»), «Отцовские радости» («Живая хронология»<?>) и «Она устала» («Спать хочется»)2. Эти переводы, еще весьма далекие от совершенства, имели успех у читателя, и в следующем, 1899 г. в журнале были напечатаны рассказы «Драма» в переводе Б.К. и «Токарь Петров» («Горе») в переводе Ю.Н.3

Обращаясь к девятисотым годам, следует учитывать также и тот факт, что норвежцы могли читать Чехова в шведских и датских переводах. К этому времени в Дании уже были переведены в 1892 г. «Дуэль» и в 1894 г. «Палата № 6». Издатели отдавали явное предпочтение крупным произведениям, поэтому заглавие сборнику 1899 г., имевшему двойной адрес: Копенгаген — Кристиания, дала повесть «Моя жизнь». В него также вошли: «Мужики», «Шведская спичка», «Несчастье», «Событие», «Живая хронология», «Детвора», «Беспокойный гость» и др. Переводил рассказы В. Герстенберг4.

Эта книга была задумана как довольно широкая панорама творчества Чехова. Издательство постаралось обставить эту встречу с датскими и норвежскими читателями как можно солидней, напечатав хороший портрет Чехова и снабдив книгу предисловием: «Антон Петрович (sic.! — Л.Г.) Чехов, которому теперь около сорока, — один из наиболее значительных русских писателей, он обладает самым драгоценным талантом рассказчика в России. За последние 14 лет он написал ряд больших и малых рассказов, темой которых является жизнь общины и крестьянства, отличающихся своей жизненной правдивостью и доскональным знанием материала. Чехов знает русского крестьянина, изображает его достоверно, живыми красками. Он не скрывает его недостатки, однако в его описаниях всегда чувствуется большая симпатия к крестьянину — «мужику», в котором он справедливо видит истинного представителя народа. Совершенно удивительно его знание душевной жизни детей, в этом с ним не может сравниться ни один из русских писателей. Его соотечественники склонны сравнивать его с Ги де Мопассаном, особенно в смысле колорита его стиля, его острого психологического анализа и его способности сжимать ситуацию — другие же находят это сходство не столь разительным».

Это предисловие к датско-норвежскому сборнику, написанное, вероятно, самим переводчиком, пропустившим неправильно напечатанное отчество писателя (оно в то время было еще непривычным), наводит на мысль о том, что составитель взял за основу другую статью в скандинавской прессе, содержащую сходные оценки. Таким материалом вполне могла быть статья 1898 г. «Русский писатель Антон Чехов» из норвежского журнала «Самтиден»5, написанная петербуржцем Алексисом фон Энгельстадом, критиком неглубоким, чьи суждения не шли дальше веяний тогдашней литературной моды. Так, например, он ставит в один ряд «подающих надежды талантов» Потапенко, Короленко, Боборыкина, а из молодых — Горького, Булыгина, Александровского, называя их всех «эпигонами периода величия русского романа». Чехов, по его мнению, писатель наиболее талантливый и вызывающий наибольший интерес. С большой похвалой отзывается он о Чехове-стилисте, мастере короткой новеллы, который уже вполне может выдержать сравнение со своим учителем, французским мастером Ги де Мопассаном. В рассказах Чехова Энгельстад видит глубокий пессимизм, меланхолию, которые, по его мнению, характерны для жизни русского общества.

Опубликованная без комментариев, эта статья сыграла определенную роль на первоначальном этапе восприятия Чехова в Норвегии. Авторы предисловий к сборникам переводов еще долго будут повторять эти оценки как «мнение некоторых русских критиков», якобы считающих Чехова учеником Мопассана. Однако, в отличие от А. Энгельстада, норвежские критики даже в самом начале знакомства с Чеховым не отрывали его от русской литературной традиции, о чем свидетельствует оценка творчества Чехова, данная А. Каханом в обзоре «Молодые русские писатели», опубликованном в журнале «Крингщё» в 1899 г.6

Автор статьи, по всей видимости, был хорошо знаком с современной ему русской литературой, относительно уровня развития которой у него было собственное мнение. Так, на жалобы некоторых критиков о том, что русская-де литература измельчала, он справедливо возражает: «Короткая новелла и маленький рассказ пишутся современными писателями с большим мастерством. Имена Короленко, Гаршина и Чехова хорошо известны за пределами России»7. Метод всех этих писателей А. Кахан определяет как реалистический, ибо «реализм — единственно приемлемая форма искусства в России», в стране, где «ораторской трибуной стал роман»8.

Короленко и Чехов — вот два, по мнению автора статьи, ведущих русских писателя. Короленко — потому, что высказывает свое мнение относительно наиболее жгучих проблем современности, а Чехов — несмотря на то, что предпочитает своего мнения не высказывать. В противоположность «тенденциозному» писателю Короленко, продолжающему тургеневские традиции, Чехов представляется отнюдь не столь радикальным, но и не консервативным по своим взглядам. Он не «пишет сердцем», как Короленко, поэтому Чехов подвергся в свое время довольно жесткой критике. Однако то, что он в настоящее время получил всеобщее признание как лучший писатель после Толстого, свидетельствует о победной силе его таланта... В настоящее время Чехов пишет рассказы, которые, по крайней мере косвенно, воздействуют так, как требуют вкусы его соотечественников — в них, наконец, появилась «идея». Его «Палата № 6» — это даже нечто большее, чем безжалостно правдивые картины жизни. Тем не менее Кахан причисляет Чехова к «гамлетовским натурам», к типу «лишних людей», выведенных Тургеневым в своих романах.

Основным достоинством Чехова критик считает реалистичность описаний: «То, о чем он рассказывает, производит впечатление реальной действительности, его образы живут, дышат и двигаются совершенно естественно. Стиль его можно назвать образцовым, в его рассказах звучит истинный юмор. Даже те, кому не нравятся его бестенденциозные рассказы, не могут не увлечься его безыскусственной и прямой манерой повествования. Он — непревзойденный мастер удерживать внимание читателя, не растрачивая его любопытства, в его рассказах почти ничего не происходит, все так обыкновенно и так занимательно. Он умеет подметить всевозможные мелочи и случайности, заставляющие читателя подумать — почему же я не увидел этого? <...> Вероятно, Толстой более глубок в своем анализе души, но в способности запечатлеть внешние обстоятельства Чехов его превосходит»9.

В 1900 г. журнал «Крингщё» также начал печатать чеховские рассказы. Они были помещены почти подряд в трех номерах — это «Отец семейства», «Длинный язык» и «Мальчики» в переводе Бетти Коран, которая подписывала свои первые переводы в «Рингерен» инициалами Б.К.10

Интерес к русской теме пробуждается в 1914 г.: в журнале «Верден ог ви» печатается рассказ «Муж»11, в 1915 г. отдельными изданиями выходят «Палата № 6» в переводе Элизе Оттесен12 и «Дуэль» в переводе Нильса Кьера13. Выбор для печати двух последних произведений показывает эволюцию первоначального отношения к Чехову как писателю развлекательному, юмористу: теперь Норвегия знакомится с Чеховым — глубоким психологом, беспощадным реалистом, изображающим кризисное состояние царской России, страны угнетения, подавленных свобод, бесправия. К Октябрьской революции 1917 г. и молодой республике Советов норвежское буржуазное государство отнеслось враждебно, прекратив на некоторое время всякие отношения с Россией, даже почтовую связь. Однако далеко не вся интеллигенция принимала участие в этом своеобразном бойкоте. Знаменитый ученый и общественный деятель Фритьоф Нансен стал во главе Нансеновского комитета помощи голодающим, приезжал в Петроград, беседовал с М. Горьким. Сложная как никогда политическая обстановка того времени потребовала от выдающихся представителей европейской культуры, деятелей науки и литературы, искусства взять на себя задачу сохранения и развития культурных связей между странами, и эту нелегкую задачу они с честью выполнили.

После того как блокада непризнания Советской России была прорвана, в Норвегии поднимается новая волна интереса к русской литературе: к чеховской теме возвращается журнал «Верден ог ви», напечатав в 1928 г. рассказ «Старость»14. Иногда рассказы Чехова печатались под произвольными заглавиями. Примером может служить перевод, помещенный в журнале «Тиденс Тегн»: «Новогодний вечер. Путешественник рассказывает свою историю», оказавшийся известной новеллой Чехова «Шампанское. Рассказ проходимца»15.

В тридцатых годах наступает черед чеховской драматургии: отдельными изданиями выходят переводы двух одноактных пьес: «Медведь» и «Юбилей» — в свободном переложении Ларса Буска16, предназначавшихся для исполнения в театральных кружках молодежных союзов. О значительно возросшем интересе к русской культуре у нового, послевоенного поколения свидетельствует тот факт, что в третьем томе «Истории мировой литературы» Ю. Бинга уже есть небольшой раздел, посвященный творчеству Чехова17.

Вторая мировая война и немецкая оккупация Норвегии заставили многих деятелей культуры более четко определить свои политические позиции. Разумеется, о переводах с русского в те времена не могло быть и речи — жестокому преследованию подвергались не только живые писатели-патриоты, но и книги, призывавшие бороться за свободную Норвегию: в число запрещенных авторов попадает и проповедник норвежской демократии первой половины XIX в. Хенрик Вергеланн, а вместе с ним и Максим Горький. Пять долгих лет оккупации норвежские писатели и переводчики участвовали в «стачке молчания», работая «для ящика письменного стола»; их произведения появились сразу же после освобождения страны. Необыкновенно возрос интерес к русской литературе — уже в 1945 г. выходит новый перевод «Дуэли», в 1947 — одноактная пьеса «Предложение», а в 1950— «Чайка» в переводе Николая Геельмюдена. Вместе с неопубликованными переводами «Трех сестер», «Дяди Вани», «Свадьбы», «Вишневого сада», сделанными для отдельных театров, все эти работы составили основу для целого ряда блестящих театральных постановок18.

В 1951 г. после многолетнего перерыва чеховские рассказы снова выходят в виде сборника «Новеллы» (в переводе и с предисловием Николая Геельмюдена), в который вошли весьма разнохарактерные рассказы («Бабье царство», «Беглец», «Беззащитное существо», «В ссылке», «Ванька», «Толстый и тонкий», «Гусев», «Дочь Альбиона», «Человек в футляре», «Письмо», «По делам службы», «Поцелуй», «Припадок», «Злоумышленник», «Именины», «Канитель», «Каштанка», «Мечты», «Мужики», «На мельнице», «На святках», «Тоска», «Унтер Пришибеев»). Многие из них были переведены впервые, но качеством перевода критика осталась недовольна19.

В середине пятидесятых годов начинается новый этап подготовки переводов, публикующихся сначала в периодике или мелкотиражных изданиях, они позволили накопить опыт и достичь более высокого художественного уровня. Чехов становится в буквальном смысле слова «писателем для народа» — его рассказы печатаются в популярных изданиях20, а одноактная пьеса «Юбилей» выходит двумя изданиями для любительских театров21. Задачу пропаганды чеховского наследия берет на себя газета норвежских коммунистов «Фрихетен», помещая на своих страницах в 1955—1957 гг. переводы рассказов22.

В 1956 г. выпускает отдельную книгу Чехова издательство «Фалькен», специализирующееся на доступной по цене популярной литературе. Перевод «Драмы на охоте» выходит под «завлекательным» названием — «Кто убийца?» с соответствующим оформлением: на обложке книжечки карманного формата в мягком переплете истекает кровью очаровательная женщина. Как это принято в изданиях такого типа, читатель находит здесь следующую справку от издательства: «Книга «Кто убийца?» написана гениальным драматургом и новеллистом Антоном Чеховым в молодые годы, когда он работал журналистом. Очевидно, что писатель, получивший впоследствии широкую известность, хотел создать пародию на криминальный роман своего времени, с его глубокомысленными разоблачениями убийцы в последней главе, жанр, популярный в наши дни. Но у Чехова эта история вырастает в нечто большее, чем драма с «треугольником»: судебный следователь, которого любит тихая и милая Надежда, но которому нравится очаровательное дитя природы — жена управляющего имением Ольга, в свою очередь влюбленная в богатого, декадентствующего графа. Ольгу убили. Но кто? Старый ревнивец, купивший ее? Или же она стала жертвой спившегося графа? Или?.. Напряженность действия и проникновенное описание человеческих характеров сплавились здесь в захватывающее произведение искусства»23.

Норвежская пресса активно откликнулась на чеховский юбилей 1960 года. Не только коммунистическая «Фрихетен», но и крупнейшие буржуазные газеты, такие как «Афтенпостен» и «Дагбладет» опубликовали статьи о жизни и творчестве великого русского писателя24. Для широких кругов норвежских читателей истинное знакомство с Чеховым — большим писателем по сути дела еще только начиналось, поэтому в одном из номеров «Фрихетен»25 Чехов был представлен почти исключительно в фотографиях — наглядных документах того времени: семья писателя, дом в Таганроге, в котором родился Чехов, Чехов и Горький, Чехов и Толстой, Чехов в Ялте. Публикации юбилейного года впервые четко противопоставили старое и новое восприятие творчества писателя: газета «Дагбладет» опубликовала статью Р. Скреде «Юморист и меланхолик»26, ответом на которую послужила статья слависта М. Нага «Чехов — пассивный меланхолик или революционный гуманист?» в газете «Фрихетен»27.

М. Наг полемизирует с традиционными определениями чеховского творчества как «меланхолического» или «объективного», указывая, что оба они, несмотря на свою кажущуюся противоположность, в конечном счете смыкаются в отрицании необходимости активного вмешательства художника в жизнь, стремления изменить ее. Чеховская новелла представляется М. Нагу литературным скальпелем — инструментом познания действительности. Норвежский исследователь прослеживает у Чехова «тенденцию к выбору мотивов, которые в своей скрытой символике обнажают не столько индивидуальные человеческие слабости, сколько специфические, типичные для того времени общественные феномены. В своей врачебной практике Чехов привык не только применять своеобразный философский скальпель, но и оценивать действительность. Его новелла — это целое общество в разрезе. Он производил операцию, целью которой было не только определение болезни, но также — и в этом заключается революционный гуманизм Чехова — лечение ее, устранение причин общественного зла».

В пьесах Чехова, начиная с «Чайки» и кончая «Вишневым садом», также прослеживается единое стремление: «Мечта о жизни, в которой человек сможет всесторонне раскрыть свои дарования, способности, и душа его обретет крылья для полета... Мечта пробуждает волю, волю к созданию общества, построенного на принципах социальной справедливости, открывающего пути человеческому счастью». Подчеркивая важность мечты для Чехова, ее активную сущность, М. Наг выступает против истолкования «Вишневого сада» как пьесы о погибшей мечте. Напротив, он видит в ней требование продолжения мечты, реализации ее в таланте, способностях, творчестве. Искусство Чехова объективно, ибо реалистически отражает действительность, но оно одновременно и «ангажированное», критическое, отрицающее всякое примирение со злом, — как в человеке, так и в обществе.

Со статьей «Чехов — человек и писатель» выступил Коре Сельнес28, также подчеркивавший активную гражданскую и творческую позицию Чехова: «Он был борющимся гуманистом <...> наряду с французами он был одним из создателей искусства новеллы в мировой литературе. С необыкновенной теплотой сердца изображал Чехов «маленького человека», с его горестями и печалями, но он был беспощаден в осмеянии мещанства — среды, не имеющей будущего». Отмечая большой успех чеховской драматургии в своей стране, Сельнес выражает возмущение тем, что новеллы Чехова еще недостаточно известны в Норвегии, что из богатого наследия писателя переведено еще так мало, а норвежские издатели не проявляют к нему интереса. Такое положение К. Сельнес считает нетерпимым — «это просто скандал!» — восклицает он.

Норвежское радио отметило юбилей постановкой «Трех сестер». Режиссеру Г. Кноопу удалось донести до слушателей не только своеобразие каждого персонажа, но и подчеркнуть в них общее — у каждого из них есть своя «мечта о Москве». Однако, по мнению рецензента, Кнооп, увлекшись «настроением», упустил из виду «самое важное у Чехова» — скрытый протест, затаенное беспокойство на грани взрыва. Кнооп слишком увлекся «объективным» и недооценил значения бунтарских элементов, — «ведь в конце трагедия трех сестер подымается до мощного crescendo, до крика о необходимости справедливости, воплощения мечты, хотя бы и через 20 или 200 лет. А в постановке Кноопа пьеса концентрируется на тоске и меланхолии...»29

Столетие со дня рождения А.П. Чехова отмечалось новыми постановками в норвежских театрах. Драматургии была посвящена работа профессора университета в Осло, слависта Гейра Хетсо «Драматургия Чехова. Ее развитие и своеобразие»30. Это был первый подход к теме, привлекший внимание целого ряда норвежских исследователей в 60—70 гг.

Творчеству Чехова как одной из наиболее интересных, но одновременно и наименее исследованных страниц норвежско-русских литературных связей посвящается глава в монографии известного слависта Мартина Нага «Ибсен в русской духовной жизни» (1967)31. Отмечая интерес Чехова к пьесам Ибсена, к постановкам пьес в театре, и в особенности в Художественном театре, норвежский исследователь тем не менее не становится на позиции тех, кто «напрямую» связывает Ибсена с Чеховым, ему гораздо ближе позиция Т. Шах-Азизовой, выраженная в статье «Ибсен, Чехов и Московский художественный театр»32, в которой исследовательница «впервые конструктивно подходит к проблеме преемственности Ибсен — Чехов».

М. Наг, рассматривая творчество русского драматурга как следующую ступень развития мировой драматургии после Ибсена, считает, что Чехов продолжает Ибсена и одновременно порывает с ним, создавая нечто новое. Но это отнюдь не означает, что Ибсен на него «влиял».

В главе о Чехове М. Наг ставит своей задачей собрать как можно больше фактов о типологическом сходстве самых различных элементов в пьесах Ибсена и Чехова33. В работе 1973 г. «Аспект пространства и времени в драматургии Чехова» М. Наг подчеркивает амбивалентность отношения Чехова к Ибсену-драматургу и приходит к следующему выводу: «Анализ четырех последних драм Чехова показывает, что он воспринял ибсеновское наследие, расширил ибсеновский опыт, но одновременно создал и свой, чеховский, «антидраматический» вариант психологической, эстетической, структурной пространственно-временной модели»34.

Сопоставлению отдельных мотивов в драматургии Ибсена и прозе Чехова посвящается статья М. Нага «Ибсен в трех новеллах Чехова»35.

Труды норвежских филологов способствовали углублению понимания творчества Чехова, стимулировали появление новых переводов: в 1967 г. в серии «Современная пьеса» вышла отдельной книгой пьеса «Три сестры»36.

Во второй половине 60-х гг. в Норвегии над произведениями Чехова трудится целая плеяда переводчиков-славистов, создавших в течение следующего десятилетия ряд серьезных научных работ. В 1966 г. заново переводит «Палату № 6» Эрлинг Санде, автор обширной библиографии «Чехов в Скандинавии» (1973) и одной из наиболее полных биографий писателя на норвежском языке37. Над сборником 1968 г., содержащим не переводившиеся до этого рассказы («Дама с собачкой», «Невеста», «Отец», «Пари», «Студент», «Тиф», «Смерть чиновника», «Черный монах»), работали два таких известных исследователя русской литературы, как Г. Хетсо и А.Д. Перминов. С этого времени интерес к творчеству Чехова становится постоянным: один за другим выходят сборники «Свирель» (1970), «Новеллы» (1973), ««Дом с мезонином» и другие рассказы» (1974), ««Женские судьбы»* и другие рассказы» (1974) — все они, включающие в себя по двадцать и более рассказов, преследуют цель показать чеховскую новеллистику во всем ее многообразии38.

Новые театральные постановки потребовали исправленных, сделанных на высоком художественном уровне переводов, поэтому в семидесятые годы все «четыре великих пьесы Чехова» выходят отдельными изданиями: «Вишневый сад» (в переводе Н. Геельмюдена) и «Три сестры» (в переводе Э. Томассена), «Чайка» (в переводе К. Хельгхейма) и «Дядя Ваня» (в переводе К. Хельгхейма)39.

Одновременно создается ряд работ о Чехове, рассчитанных на широкие круги образованных читателей: статьи М. Олен «Интересные и трогательные новеллы Чехова» (1974)40, Э. Эгеберга «Чехов, время и смерть» (1975)41, а также популярные статьи Г. Хетсо в различных изданиях, которые затем вошли в его книгу42. Большим событием в норвежской культурной жизни стала первая современная «История русской литературы 1700—1970» под редакцией Э. Колстад и Р. Стокке, в которой творчеству Чехова посвящается отдельная глава43.

В эти же годы произведения русских классиков привлекают внимание исследователей социологического направления и прежде всего «женской темы» в литературе, что связано с развитием феминистского движения в странах Запада. Для методологической характеристики таких трудов характерно то, что рамки и инструментарий литературоведческого анализа используются для выяснения вопросов в основном внелитературных, хотя и могущих представить для литературоведения известную ценность. В своей книге «Два женских характера в произведениях Чехова и некоторые аспекты его изображения женщин» (1975) М.Б. Нильсен44 указывает на важную роль, которую играют отношения между мужчиной и женщиной в проблематике произведений Чехова. Рассматривая историю вопроса, М. Нильсен пишет: «Все возрастающий интерес к феминизму в последние несколько лет породил плодотворную дискуссию о литературе и о месте женщины в литературной традиции. Поэтому весьма симптоматично, что две женщины сравнительно недавно обратились к вопросу о месте женщины в жизни и творчестве Чехова: Каролина де Магд-Соэп «Женщина в жизни и творчестве А.П. Чехова» (1968) и Вирджиния Смит «Антон Чехов и «Дама с собачкой»» (1973). В общих исследованиях творчества Чехова эта проблема почти никогда не затрагивается...»45

Тем не менее многие критики отмечали большое значение тем любви и брака, женской эмансипации в творчестве Чехова. Правы те, кто считает, что Чехов показывает роль женщины не только в семье, но и в обществе в целом, рассматривая ее как независимую и равноправную личность. К двум характерным для творчества Чехова женским типам относятся Маша и Наташа из «Трех сестер», контрастирующие и освещающие друг друга. Маша — центральная фигура в пьесе, отличающаяся от других женских образов ярко выраженной индивидуальностью, оригинальностью, душевной тонкостью и глубиной. Ее особое место уже в первом акте подчеркивается различными деталями ее одежды, поведением, репликами, она носит черное платье, не принимает участия в общем разговоре, имеет привычку посвистывать, погружена в свои мысли. Ее оценки других героев заставляют зрителя проникнуться ее симпатиями и антипатиями. Маша не разделяет наивного оптимизма сестер, ей присуще ироническое и скептическое отношение к окружающему. Цитируемое ею начало «Руслана и Людмилы» Пушкина напоминает ей собственную жизнь, как бы скованную «золотой цепью». Она трезво смотрит на прошлое и будущее, понимает несовершенство своего воспитания и образования, образа жизни, не возлагая особых надежд на изменение судьбы, понимая неполноту и недолговечность счастья с Вершининым. Неудовлетворенность Маши своим существованием повлекло за собой некоторую резкость, жестокость ее характера, непримиримость по отношению к тем, кого она внутренне не принимает. Показательно, что Маша никогда прямо не обращается к Наташе, лишь комментирует ее слова и действия. Независимость суждений она подчеркивает своими поступками, открыто демонстрируя неприязнь к мужу и любовь к Вершинину, а в конце стойко перенося разлуку с любимым человеком.

Образ Маши связан с проходящим через всю пьесу символом перелетных птиц. Она вступает в разговор Вершинина и Тузенбаха о будущем в том месте, где они сравнивают людей с перелетными птицами, слепо следующими законам жизни и не имеющими определенной цели. Подобно другим чеховским героиням, Нине Заречной, Соне («Дядя Ваня») и Наде («Невеста»), Маша считает, что человек должен иметь веру, знать смысл своего существования. М. Нильсен находит перекличку с тем же мотивом в «Даме с собачкой»: подобно Анне Сергеевне и Гурову, Маша и Вершинин вынуждены жить в «разных клетках». Образ птиц соотносится с темой счастья. Не случайно Вершинин рассказывает о заключенном, впервые обратившем внимание на птиц в тюрьме и забывшем о них на свободе. Это мотив, по мнению М. Нильсена, параллелен образу Москвы — символу недостижимого счастья. Со старой, потерявшей способность летать птицей сравнивает себя Чебутыкин, но в то время как он деморализован, равнодушен к окружающему, Маша находит в себе силы бороться с пошлостью и верить в будущее. Она считает, что как птицам откроется в конце концов цель их полета, так и люди узнают, почему их жизнь так трудна: «Она умеет видеть свои собственные несчастья в более широкой перспективе и может разделить со своими сестрами надежду на лучшее будущее человечества»46.

Сначала невеста, а затем жена Андрея Прозорова Наташа — воплощение всех с точки зрения Чехова отрицательных черт: вульгарности, жестокости, бесчувственности, тщеславия, лицемерия, расчетливости, хищничества, неверности: «Чувствуя себя ниже сестер, она пытается взять реванш, захватив власть в доме». Символично, что она убирает свечи во всех комнатах, как бы пытаясь погасить свет радости, ни одна свеча не должна гореть, кроме ее собственной. Ее благотворительность во время городского пожара смешна, так как она фактически «подожгла» дом сестер Прозоровых, а ее материнская любовь эгоистична и наивна, часто притворна, она использует сына как орудие для достижения власти и забывает о нем, уезжая с любовником.

Характерно, что резче всех ее критикует муж — Андрей, который одновременно пытается ее защитить, оправдать. Здесь сказывается стремление Чехова дать более многостороннюю картину заурядного характера, в формировании которого большую роль играет среда, скука провинциальной жизни, пошлость, убивающая в людях лучшие душевные побуждения.

Наташа противопоставлена самой природе, олицетворяющей для Чехова все прекрасное, светлое. Она пытается вырубить деревья, уничтожить сад, и на этом месте посадить «цветочки» с резким, неприятным запахом. Проследив развитие образа, выяснив его отношение к другим персонажам, М. Нильсен приходит к выводу о том, что победа Наташи над сестрами Прозоровыми иллюзорна. «Именно три сестры <...> в конце пьесы одерживают истинную победу. Они преисполнены надежд и веры в будущее, желания трудиться. Они поняли силу любви. В отличие от Наташи, в них не угасла «искра божия»»47.

Почти все героини пьес Чехова мечтают об истинной любви так же, как, судя по письмам, мечтал он сам. Анна и Саша («Иванов»), Нина («Чайка»), Соня («Дядя Ваня») в некотором смысле становятся жертвами любви, поскольку ни одной из них не дано взаимности. Мотив неразделенного чувства является во многих произведениях центральным: Анну и Сашу отвергает Иванов, Нину — Тригорин, Треплева — Нина, Соню — Астров.

Тема счастливой любви у Чехова встречается крайне редко, но когда она есть, то отнюдь не выступает чем-то идеальным, оторванным от реальности, своеобразной «вещью в себе». Истинная любовь дает героиням Чехова опыт короткого счастья, облагораживает, разрушает вульгарность, позволяет найти новые силы для борьбы. С точки зрения Чехова, любовь не может быть настоящей, не может сделать людей полностью счастливыми в условиях той жизни, которую писатель постоянно и последовательно критикует в своих произведениях. Чехов с неизменным презрением относится к самодовольному блаженству и всегда находится на стороне тех, кто выступает против него»48.

Переходя к проблеме брака в творчестве Чехова, М. Нильсен обращает внимание на то, что писатель никогда не изображал семейную идиллию, подчеркивал прозаические аспекты жизни семьи. Счастливые семьи могут быть основаны только на любви. Но в описываемой им среде браки основаны только на расчете, хотя и не всегда грубом и материальном, в большинстве случаев — Саша и Иванов, Ирина и Тузенбах хотели связать свои судьбы без взаимной любви, из чувства долга или из желания изменить свое положение. Не приносят счастья браки, в истоках которых были иллюзии, принимаемые за любовь (Елена и Серебряков, Андрей и Наташа, Маша и Кулыгин). Однако Чехов не исключает возможности счастливого союза, воплотив его идею в истории любви Анны Сергеевны и Гурова («Дама с собачкой»). Как утверждает М. Нилсен, Чехов видел причины разрушенных браков прежде всего вовне, а не внутри характеров. Он отрицал различный моральный кодекс для мужчин и женщин, выступал за женское равноправие, женское образование.

Норвежская исследовательница не согласна с В. Смит, утверждающей, что в несчастливом браке Чехов склонен, как правило, винить женщину: «На самом деле Чехов демонстрирует удивительное сочувствие женщинам в их отношениях с мужчинами. Когда же эти отношения распадаются, он склонен винить в этом скорее внешние обстоятельства, чем женщину или мужчину»49.

Материнство — одна из второстепенных тем чеховского творчества. Большинство героинь не имеет детей. Отсутствие детей у Анны, Елены Андреевны и Маши символизирует бесплодную атмосферу отношений между ними и их мужьями. Но часто в драматургии Чехова воспоминания о матери и о детстве выполняют функцию некоего контраста с настоящим со всеми его горестями и разочарованиями. Образ матери связывается с утраченным дорогим прошлым для сестер, Сони, Раневской. Живые же матери, появляющиеся на сцене, далеки от идеала — например, Аркадина в «Чайке» или мать дяди Вани. Идеал и реальность, — делает вывод автор, — у Чехова, как всегда, расходятся.

Гема несчастливого брака неизбежно ставит проблему супружеской измены, однако Чехов никогда не осуждает людей только за то, что они покушаются на святость брачных уз. В пьесе «Три сестры» он противопоставляет две пары: Наташу и Протопопова, у которых «пошлый романчик», унижающий человеческое достоинство, и Машу с Вершининым, которых связывает искреннее чувство, духовный контакт, внутренняя общность.

В заключение М. Нильсен делает вывод, что Чехов подходил к мужчинам и женщинам с одними нравственными мерками. Как и мужчины, женщины в его произведениях стремятся к труду, любви, счастью, активно отстаивают свою личность. Часто именно женщины наиболее ясно видят идеалы и часто лишь они, благодаря своим достоинствам, способны трудиться ради их достижения50.

В начале 70-х гг. в Норвегии мы находим уже вполне сформировавшуюся школу русистики, группирующуюся вокруг «Славянско-балтийского» института при университете г. Осло, проводящую тематические семинары. Творчество Чехова находится в центре интересов участников и особенно его руководителя — профессора Гейра Хетсо. Результатом семинара 1970 г. стал сборник «Искусство рассказа у Чехова»51, в который вошли работы Ю. Бертнеса, Э. Эгеберга, С. Фастинга, С. Гила, Г. Хетсо, А.Д. Перминова, И.М. Равнума, Э. Санде, Р. Стокке, Б. Вальдерхауга, преодолевающие традиционный взгляд на Чехова как на бытописателя, исследующие художественные качества его прозы более конкретно. Под «конкретными» разумеются исследования, идущие от текста, подкрепляемые конкретными примерами. Доказательность — строгая и последовательная — с такой меркой подходят авторы сборника к литературе о Чехове, опираясь на лучшие современные работы и русских, и европейских ученых52.

Статья Г. Хетсо «Возрожденные любовью» посвящается анализу рассказа «Дама с собачкой»53. Основным мотивом в рассказе Чехова автор считает перерождение человека под влиянием любви — большого и глубокого чувства. Если в более ранних рассказах прекрасное погибает, столкнувшись с грубостью, пошлостью, то начиная с «Дамы с собачкой», любовь в произведениях Чехова обретает способность к сопротивлению.

Исследуя композицию «Дамы с собачкой», Г. Хетсо приходит к выводу, что Чехов создает новый тип рассказа — без традиционного конца. В противоположность «Ионычу» и «Учителю словесности» — «внешнее» здесь не торжествует над «внутренним», над «другой жизнью», которую еще предстоит построить. Знаменательно, что герои не отступают, не теряют друг друга. По словам Томаса Манна, в «Даме с собачкой» Чехов создал «новеллу с универсальной перспективой».

Этот тип рассказа Чехов разрабатывает и в дальнейшем, вплоть до последнего своего рассказа «Невеста», для которого также характерна концентрированность на изображении «внутреннего мира героя и широкое использование приема контрастов». Прослеживая по главам процесс постепенного духовного взросления Нади, Г. Хетсо особо останавливается на «функциональной роли» ее духовного наставника Саши, удивительно похожего на Трофимова из «Вишневого сада» — у них одна судьба, одна цель: обличать пошлость и недостойное, праздное существование. В конце рассказа Надя, возвратившись домой, снова встречает Сашу, умирающего, побежденного той самой пошлостью, против которой он восставал. Однако для нее он уже стал частью прошлого, — так считает Хетсо, не соглашаясь с мнением советского литературоведа Я. Зунделовича, который писал, что Саша стоит на пути к действию, к борьбе. Для Нади уже немыслимо возвращение к старому, и Чехов показывает это, не жалея красок для изображения запустения в ее родном городке, измельчения людей и пустоты в доме. Девушка снова уезжает с радостным сознанием своей правоты в выборе жизненного пути.

С. Фастинг прослеживает эволюцию новеллистики Чехова на примере рассказа «Поцелуй»54, написанного в так называемый «переходный период» в творчестве Чехова, когда писатель стал сотрудником «Нового времени» и получил возможность работать «уважая свой талант»: «Суть эволюции чеховского рассказа, — пишет Фастинг, — состояла в развитии писателя А. Чехова из юмориста А. Чехонте, рассказы которого строились на несоответствии ожидаемого и результата, что и составляло сущность юморески». Эффект концовки достигался неожиданным поворотом событий («Радость», «Орден», «Лошадиная фамилия» и др.). Фастинг одновременно отмечает, что некоторые юмористические рассказы имеют сатирическую окраску («Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Унтер Пришибеев»). «Переходный период» отмечен у Чехова наступлением трагического, когда в рассказах начинает преобладать смех сквозь слезы («Горе», «Ванька»), появляются настроения меланхолии, печали. Изменяется композиция рассказа, фабула редуцируется до эпизода, основное внимание уделяется созданию атмосферы повествования, настроению. Действие как бы переносится «вовнутрь», в скрытый душевный мир персонажей. Примером такого рассказа может служить «Поцелуй», по форме связанный с ранним периодом, но уже заключающий в себе моменты, характерные для шедевров девяностых годов. Начатый как тривиальная история о любовных похождениях офицера, рассказ развивается отнюдь не в плане разработки банальной ситуации. Действие переходит в иной план — писатель обращается к анализу внутренних переживаний героя, у которого романтический эпизод с поцелуем пробудил радостные чувства и неясные надежды. Невозможность взаимопонимания между Рябовичем и другими офицерами намечает тему отсутствия контактов между людьми, которая будет в дальнейшем разрабатываться во многих произведениях Чехова.

Э. Эгеберг в статье «Ты не должен лгать»55 видит пафос рассказа «Именины» в утверждении истины — «не лги». Однако исследователь считает этот рассказ интересным не только благодаря его идейному содержанию — морали, но и с точки зрения его структуры. Подробно рассмотрев движение сюжета на протяжении пяти глав, Э. Эгеберг пишет: несмотря на распространенное мнение, что «Именины» построены по принципу пятиактной драмы, злоупотреблять этим сравнением не стоит. Нарастание напряженности в отношениях персонажей указывает скорее на драматическую тенденцию, ибо герои рассказа — это лишь жертвы, страдающие под игом неправды: «Ложь господствует над людьми и делает их слепыми перед лицом катастрофы».

И.М. Равнум в статье «Палата № 6»56 затрагивает некоторые аспекты идейного содержания рассказа. Он пишет: «Советские историки литературы охотно рассматривают разоблачение философии доктора Рагина как выступление против толстовства, отрицание непротивленчества». Профессор Скафтымов решительно выступил против этой точки зрения и напомнил тот факт, что Толстой восхищался этим рассказом. В советском литературоведении последних лет эта точка зрения нашла поддержку у Г. Бердникова в книге «А.П. Чехов. Идейные и творческие искания», указывавшего, что существует значительное различие между социальным равнодушием доктора Рагина и стремлением Толстого активно влиять на настоящее. Вместе с тем Равнум отмечает, что Г. Бердников не разделяет точку зрения Скафтымова на шопенгауровское происхождение взглядов Рагина. Согласно Г. Бердникову, Чехов хотел выступить против пессимизма и социальной пассивности, господствовавших среди русской интеллигенции восьмидесятых годов.

«Я думаю, — пишет Равнум, — что истолкование Г. Бердникова имеет под собой почву, хотя и выражено малоубедительно по двум причинам: во-первых, он не показывает, как сама по себе интересная мысль о шопенгауровском источнике рагинской философии не находит текстуального подтверждения, и, во-вторых, новая точка зрения обосновывается исключительно внешними, социальными факторами, а не анализом текста. Я хотел бы поддержать критика, который воспринимает образ Рагина как воплощение учения Толстого, а, с другой стороны, я не могу не согласиться с Г. Бердниковым, выступившим против того, чтобы выводить источник философского вдохновения Рагина из Шопенгауэра».

Равнум считает, что в этом рассказе Чехов не ставит своей задачей давать критику отдельных философских доктрин или взглядов определенных писателей, а высказывает собственные эстетические и моральные принципы. Кроме того, пишет он, писатель здесь выступает и против самого себя: «Как отмечает, но отнюдь не поясняет в своем анализе Г. Бердников, писатель сам был одно время увлечен учением Толстого об «универсальной любви». В «Палате № 6» мы видим, что пробуждение Рагина наступило не в результате влияния доктрины или учения, а под воздействием человека, показавшего ему, что такое настоящая жизнь. Восхищение Толстого этим рассказом, как показывает Г. Бердников, следует отнести за счет духовного обновления Рагина. Поэтому можно утверждать, что писатель Чехов пересмотрел некоторые аспекты своей ранней философии. Повесть «Палата № 6» можно считать критическим комментарием Чехова по адресу тех, кто верит в патентованные философские решения как таковые», — добавляет И. Равнум.

Э. Санде в статье «Существование в тюрьме»57 обращается к рассказу «Черный монах». Он пишет: ««Черный монах» — одно из зрелых созданий писателя. Некоторые истолкователи довольствуются собственным замечанием писателя о том, что в этом рассказе описывается клинический случай мании величия. В большой биографии писателя Чехова, написанной В. Ермиловым, книге, считающейся нормативной как в России, так и за рубежом, категорически утверждается, что Чехов разоблачает здесь декадентство и что болезнь для Коврина — это такой же способ ухода от действительности, как и фантазии Треплева в «Чайке» <...> Еще сильнее пафос отрицания выражен у Г. Фридлендера, считающего, что писатель в этом рассказе осуждает пустую мечтательность и выступает за реалистический взгляд на жизнь, против «фантазий». Корней Чуковский называет Коврина незначительным и бесталанным человеком, вообразившим себя гением. Марк Слоним придерживается противоположного мнения: если сравнить Коврина со старым профессором из «Скучной истории», то очевидно, что Коврин все же нашел смысл жизни хотя бы в галлюцинациях и мечтах». Эта позитивная точка зрения, как считает Санде, находит поддержку у Г.А. Бялого.

Томас Виннер считает Коврина продолжателем линии Онегина, Печорина и Рудина, характерным представителем «лишних людей». Автор статьи находит «смелым и оригинальным» истолкование, данное Эльзой Триоле, видящей в рассказе отражение душевного кризиса самого писателя, потрясенного смертью от туберкулеза своего брата Николая.

Такое разнообразие толкований Э. Санде объясняет тем, что сам Чехов на упреки критики в отсутствии определенной позиции писателя по отношению к своему герою, заявлял, что он настаивает на праве художника «ставить проблемы», а делать выводы предоставляет читателю.

Обращаясь вслед за вышеназванными исследователями к традиции русской литературы, Э. Санде пишет, что главные герои в «Черном монахе», «Страхе», «Учителе словесности» в известной степени унаследовали от своих классических предшественников (Онегина, Печорина, Рудина) невротическую манеру поведения, но, главное, они лишены «дара благодетельного самообмана». Разочарование в своем призвании становится источником жизненной трагедии Коврина, Никитин страдает от того, что стремился к ложным идеалам, а Силин уже в самом начале рассказа — человек глубоко несчастный, убежденный в том, что жизнь гораздо более жестока, чем смерть.

Стейнар Гил в статье «Студент»58 обращается к рассказу, занимающему важное место в творческих исканиях писателя. Он присоединяется к мнению Г. Бердникова, считающего этот рассказ наиболее лаконичным у Чехова. ««Студент», — пишет С. Гил, — заслуживает самого пристального внимания потому, что в нем впервые в полную силу звучит оптимистический тон, характерный для более поздних произведений писателя».

Вместе с тем автор статьи не соглашается с мнением З. Паперного, утверждающего, что встреча со вдовами дала возможность студенту прикоснуться к живой душе народа. С. Гил находит этот момент малосущественным, так как студент сам происходит из низов, провел детство в крестьянской избе и, следовательно, ему нет никакой надобности «идти в народ» для его изучения.

С. Гил не видит подтверждения в тексте также и мнению Г. Якобсена, утверждающего, что в этом рассказе писатель высказал свое отношение к жизни.

С. Гил приходит к выводу, что в «Студенте» главное — не философия, а непосредственное, чувственное восприятие и впечатление: «студент реагирует не головой, а сердцем». Кроме того, сама манера Чехова далека от дидактики — он не проповедует, не объясняет, а лишь показывает. Специфическую незавершенность действия, как бы незаметно сходящего на нет, Вирджиния Вулф считает одним из признаков поэтики Чехова.

С. Гил определяет рассказ «Студент» как пример гуманизирующей силы искусства, истинной человечности, призывающей проникнуться страданиями ближнего. Он соглашается с А. Дерманом, утверждающим, что темой рассказа является молодость, ибо только в это время возможны такие порывы, такие внезапные прозрения, такие яркие вспышки чувства сострадания, которые способны «перебросить мосты» через столетия (вдовы и святой Петр). Не случайно Чехов употребляет в тексте слово «существо» — их связывают способность к сопереживанию, а не интеллект.

««Мужики» — общественно-критический очерк среды» — таково название статьи Рангфрид Стокке59. Повесть, написанная в 1897 г., привлекала внимание многих исследователей.

Р. Стокке считает, что взгляд Чехова на крестьянство оппозиционен не только всей русской литературной традиции (Тургенев, Златовратский, Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Некрасов, Толстой), но и господствующим идеологиям того времени. Если писатели до него изображали бедность и нужду, то у Чехова человек показан, каким его сформировали условия жизни.

Б. Вальдерхауг в статье ««Крыжовник». Изучение рамочной структуры и рамочной функции в маленькой трилогии Чехова»60 обратился к изучению рассказов «Крыжовник», «Человек в футляре» и «О любви», представляющих в жанровом отношении как бы трилогию, объединенную общей рамкой и одновременно имеющих самостоятельную ценность. В развитии символического плана трилогии «рамка» играет важную роль: такая конструкция дает возможность писателю «примерить» свои идеи к жизни. Чехов показывает, как труден путь от понимания горьких истин к действию, как нелегко перевести «фиктивное» в «действительное». Каждый из рассказчиков либо не соотносит рассказ со своей жизнью, либо не в силах покинуть свой «футляр».

А.Д. Перминов назвал свою статью ««Ионыч» — Обломов 1890-х годов»61. Деградация доктора Старцева изображается в рассказе с двух точек зрения: объективной, авторской, нарочито сухо излагающей факты, и — показывающей события глазами самого героя, т. е. субъективной. Относительно причин духовного падения Старцева существует несколько мнений: вызывается ли этот процесс пагубным влиянием среды или коренится в его личности, или же здесь действуют оба фактора вместе.

Хотя некоторые советские критики склонны рассматривать рассказ как беспощадное обнажение обоих этих факторов, Перминов полагает, что основную причину следует все же искать в другом — в собственной психологии Старцева, его слабой воле, боязни разделить жизненные заботы с другим человеком, а следовательно, со всеми другими людьми. Намеки на раннюю старость героя тонко уловил З. Паперный, анализируя концовки трех первых глав.

Перминов считает, что Старцев давно уже смирился с душевной «обломовщиной», а неудачно сложившиеся отношения с Екатериной Ивановной явились лишь поводом к самопознанию, к открытию в себе «обломовских» черт. Старцев — это Обломов девяностых годов, который подходит к жизни с мелкобуржуазными мерками, без идеалов. Перерождение доктора Старцева в «Ионыче» воспринимается как трагедия, гибель лучших черт и устремлений в человеке, как гибель личности. В этом плане автор статьи находит интересной мысль А. Ларсена, связавшего Чехова с европейско-американской традицией литературы второй половины XIX в. от Эдгара По до Бодлера, писателей, утверждавших, что смерть — это отнюдь не переход к иной, светлой, вечной жизни, но абсолютное уничтожение. Сознание этого подавляет волю к жизни, заставляет художника воспевать смерть. Наиболее ярким выразителем этих идей А. Ларсен считает Шпенглера, а из русских писателей — Гоголя, Толстого, Гончарова, Чехова, Горького, Андреева, Сологуба, Арцыбашева. Хотя Перминов и признает, что Ларсен несколько упрощает картину литературы XIX века, но он все же находит аналогичные настроения в «Ионыче», особенно в заключительных главах. «Отсутствие воли к жизни можно обозначить киркегоровским термином «болезнь смерти»» — заключает он.

Темой исследования Юстейна Бертнеса является композиция рассказа «Душечка», выросшего из заметок в записной книжке писателя.

Исследование различных аспектов драматургии Чехова, ее своеобразия и новаторства — тема следующего сборника статей «Драматургия Чехова», подготовленного коллективом авторов под редакцией профессора Г. Хетсо62.

Сборник открывает обобщающая статья И.М. Равнума «Чехов и современный театр»63, ставящая во главу угла проблему актуальности Чехова для европейского театра. Причину того, что пьесы Чехова, написанные на рубеже столетия, выдержали испытание временем и ставятся сегодня чаще, чем когда-либо, автор видит в том, что русский драматург не только порывает со старым театром, но и предвосхищает театр нового времени. Чехов по-новому подошел к таким важным формальным драматическим категориям, как действие и диалог, который вместо того, чтобы объединять, как в классической драме, героев пьесы — на самом деле разъединяет их. Так например, в «Трех сестрах» диалогов по сути дела совсем не существует, а есть лишь целый ряд монологических фрагментов. Диалог, как средство коммуникации и развития действия у Чехова теряет свое значение. В отличие от классической драмы монологи произносятся в присутствии других людей, являясь диалогами чисто формально. Такой прием используется также А. Миллером в пьесе «Смерть коммивояжера» (1949), где персонажи говорят как бы мимо друг друга. Эту линию, в ее более полном, законченном выражении, встречаем у С. Беккета в пьесе «В ожидании Годо» (1952), диалоги которой показывают полную независимость персонажей друг от друга.

И.М. Равнум отмечает, что чеховское влияние на театр современной драматургии распространялось по разным направлениям: «учеником Чехова» называл себя Б. Шоу. Настроение, тон, становящиеся своеобразными средствами коммуникации новой драмы Чехова еще в большей степени, чем у Шоу, получают распространение во французской драме у Жиродо и Ануя. Можно предположить, — пишет Равнум, — что «Чехов своим разрывом с такими классическими драматическими формами как диалог, беседа, действие, а также своей тонкой регистрацией коммуникационного и языкового кризиса у современного человека, инспирировал ряд совершенно новых драматургов, таких как Адамов, Ионеско и Беккет.

Непосредственный анализ драматургии Чехова начинается статьей М.Б. Нильсен «Одноактные пьесы Чехова»64. Об одноактных пьесах в Норвегии почти не писали и задачей исследовательницы было прежде всего проследить историю написания пьес, дать их краткую литературоведческую характеристику. Рассмотрев последовательно пьесы «На большой дороге» (1885), «Лебединая песня, или Калхас» (1887), «Медведь» и «Предложение» (1888), «Трагик поневоле» (1889), «Свадьба» (1889) и «Юбилей» (1891—1902), «О вреде табака» (1888—1902), автор статьи приходит к выводу, что в них прослеживается связь с рассказами. Чехов берет ситуации и типы из рассказов и переносит их на сцену. М.Б. Нильсен считает, что одноактные пьесы не следует рассматривать как подготовительную ступень к большой драме — они имеют собственную художественную ценность. Здесь скорее можно говорить о том, что создавая одноактные пьесы, писатель учился «драматизировать», экспериментировал с диалогом как средством изображения среды и отдельных персонажей, искал пути перевода его в диалог внутренний. Чехов развивал театральную форму, чуждающуюся дешевых сценических эффектов, базирующуюся на диалогах, которые, однако, не превратились при этом в застывшую декламацию.

Статья К. Хельгхейма «Иванов»65 также затрагивает еще менее известное в Норвегии произведение — пьесу Чехова, которая, в отличие от одноактных пьес, не появлялась в отдельных изданиях, поэтому исследователь самым подробным образом останавливается на анализе содержания и характеристике персонажей пьесы, истории ее возникновения. К. Хельгхейм усматривает явное родство второго акта «Иванова» с одноактными пьесами 1880-х гг., и прежде всего с «Предложением» и «Свадьбой», особенно в изображении среды. Что же касается главного героя, то Иванов — фигура отнюдь не фарсовая, он против своей воли вовлечен в фарс также, как и Платонов. Норвежский исследователь подчеркивает сходство характеров Иванова и Платонова, а также их функциональное сходство.

К. Хельгхейм считает, что пьеса «Иванов» состоит из двух слоев — в ней смесь фарса и трагедии, пронизывающих друг друга и одновременно не вполне уравновешенных, что особенно заметно в двух первых актах. Чехов видел нарушение равновесия между трагическим содержанием и бурлеском, свидетельством чего является его долгая работа над текстом пьесы. К. Хельгхейм обращает внимание на то, что именно фарсовые сцены подвергались сокращению в процессе переработки. Для современников Иванов был характером на сцене новым, своеобразным и во многом непонятным. Писатель не выразил четко своего отношения к нему как к положительному или отрицательному герою. В пьесе не было интриги в привычном понимании, поэтому не удивительно, что она осталась непонятной современной писателю критике. «Для современной театральной публики, — пишет К. Хельгхейм, — Иванов гораздо менее чуждый характер. В театре абсурда мы привыкли к пассивному герою, который не встречая внешнего сопротивления, все же погибает в конфронтации с самой жизнью. В «Иванове» содержится много тематически общего с поздними пьесами Чехова».

В статьях, посвященных хорошо известным и часто ставящимся драмам, авторы смогли сосредоточить свое внимание на отдельных моментах так, как это делает например Б. Вальдерхауг, анализируя систему отношений персонажей: «Отвергнутые и отвергающие в «Чайке»»66.

Бьёрн Вальдерхауг считает «Чайку» самой знаменитой и самой непонятой пьесой Чехова: «Одним из наиболее традиционных заблуждений является укрепившееся издавна предвзятое мнение, что в пьесе мало действия. На самом же деле совсем нетрудно обнаружить в ней и искусно построенную интригу, движущую действие к логическому, и вместе с тем к наименее ожидаемому концу. Случайность и абсурдность, характеризующая отдельные сцены, на самом деле тесно связаны с интригой и через нее с тематикой пьесы. Темное и недосказанное в пьесе не содержит никакого мистического откровения, ее содержание — это ясная и здоровая информация о человеческих отношениях. Не следует забывать, что Чехов был врачом, а врач не может быть сентиментальным и темным».

Исходя из того, что по наблюдению многих исследователей основную роль в этой пьесе играют две сферы жизни — любовь и искусство, Б. Вальдерхауг делит персонажи на отвергнутых и отвергающих: Маша — Медведенко, Нина — Константин и Маша — Константин, — все они с самого начала страдают от неразделенной любви. Имеется другой тип отношений — отвергнутая любовь сына: Аркадина — Константин. С развитием действия отношения персонажей изменяются: Тригорин отвергает Нину, а Нина в свою очередь снова Константина. Этот разрыв обозначает для нее выход из круга «отвергнутых» и надежду на преодоление жизненной трагедии, в то время как для Константина — это конец: «Спокойно и основательно подготавливает он свое самоубийство. Когда Чехов приглушает эффект от поступка Константина, то он это делает не потому, что хочет подчеркнуть бессмысленность происходящего. Наоборот, по мнению автора статьи, это является основанием рассматривать его смерть как счастливое избавление. Комедия, как известно, должна иметь счастливый конец».

Темой, вмещающей в себя судьбы отверженных и отвергающих, Б. Вальдерхауг считает потребность в признании от окружающих, поэтому действия всех персонажей направлены на ее удовлетворение, причем трудность состоит в том, что стремления персонажей зачастую экстремальны, эгоистичны. Поэтому многие из них обречены оставаться в замкнутом круге отвергнутых и отвергающих: Маша отвергает Медведенко, но сама отвергнута Константином; Константин отвергает Машу, а сам отвергается Ниной и Аркадиной и т. д. Эта безнадежность делает людей злыми и мелочными, однако Чехов указывает выход из заколдованного кольца: это напряженный, целеустремленный, созидательный труд. Б. Вальдерхауг считает, что такой выход возможен для Нины, в которой он видит сходство с героиней последнего рассказа Чехова «Невеста», стоящей в самом начале сознательной жизни, ибо каждое начало предполагает возможность чего-то хорошего, лучшего, чем было до сих пор.

Статья С. Гила «Непрожитая жизнь в «Дяде Ване»»67 посвящена проблеме времени в пьесе Чехова, которое понимается как «время, использованное для самовыражения, реализации своих способностей». Анализируя пьесу, С. Гил отмечает, что бытие всех персонажей какое-то половинчатое, ненастоящее, причем они не замечают этого, и появление профессора Серебрякова с женой служит своеобразным катализатором процесса осмысления ненужности их существования. Однако бунт Войницкого и попытки Астрова изменить жизнь свою и Елены остаются безрезультатными: в последней сцене — это квинтэссенция трагедии Войницкого и Сони, надеящихся на счастье в ином мире, «после того, как они доживут до конца свою непрожитую жизнь».

О многозначности чеховской символики пишет в статье «Символ и структура в «Трех сестрах»» Гейр Хетсо68. Не причисляя Чехова к писателям-символистам, Г. Хетсо указывает на то, что символы имели фундаментальное значение для самой структуры чеховских пьес. Например, в «Чайке» и «Вишневом саде» основные символы выносятся в заглавие и на них строится все драматическое действие.

Г. Хетсо рассматривает не только «характеризующие» символы, но и те, которые играют в пьесе структурообразующую роль. В этом плане большое значение имеют ремарки, которые помогают создавать настроение. Так, в первом акте «Трех сестер» большое значение имеет авторское указание на то, что действие происходит в полдень, светит солнце, весело. Символ света трактуется как символ надежды на лучшее будущее. Образ Москвы также представляется сестрам окутанным солнечным светом. Солнце — это радость жизни, обрести которую надеется Ирина. Появление Наташи со свечой Г. Хетсо истолковывает как противопоставление маленького, личного света общему солнечному символу. Наташа — представительница темных сил, ревниво следит за тем, чтобы горела только ее свеча, она «поглотитель света». Природа — деревья, сад — также самым непосредственным образом соотносятся с солнечным светом. Символика света, последовательно проходящая через всю пьесу, является, по мнению Г. Хетсо, одним из структурообразующих ее элементов: в первом акте это солнце, во втором — свеча, в третьем — пожар и в четвертом — сад. Первый и последний символы обозначаются им как «добрые», два средних — как «злые». Все они находятся в непосредственной связи с символом Москвы: солнце пробуждает мечты сестер о возвращении в город своего детства, Наташина свеча — это сила, мешающая осуществлению их надежд, пламя пожара уничтожает их мечты, однако сад в последнем действии снова пробуждает надежды — сестры как бы прозревают: они начинают понимать, что искать свои идеалы следует в будущем, а не в прошлом: несмотря на то, что внешне «злые» символы казалось бы одержали победу над «добрыми», сестры отнюдь не сломлены. Напротив, они выходят из борьбы закаленными, с желанием бороться за лучшее будущее для тех, кто придет после них. Таким образом, символы приобретают основополагающее значение для всей композиции пьесы как драматической, так и эмоциональной.

«О пьесе «Вишневый сад» писалось так много, что трудно, если не невозможно сказать о ней что-либо новое», — утверждает Я. Бродаль в статье «Структура и общество в «Вишневом саде»»69. Только применение структуралистских методов в комбинации с традиционными литературоведческими понятиями может, считает он, дать интересный результат. Я. Бродаль не согласен с некоторыми исследователями, а также мхатовской трактовкой — эту пьесу следует рассматривать как типичный гибрид комедии и трагедии. Изучая расстановку персонажей, их отношения друг к другу, а также проблематику структуралистскими методами, Я. Бродаль приходит к банальному выводу о том, что основные персонажи живут в отрыве от общества, в идеальном вишневом саду.

Сборник заканчивает оригинальное исследование Э. Эгеберга «Имена персонажей в больших пьесах Чехова»70. Не ограничиваясь смысловым значением имени, отчества и фамилии, норвежский литературовед находит также и ассоциативные связи, возникающие между характером и именем персонажа. Э. Эгеберг исходит из правильного наблюдения, что по сравнению с юмористическими рассказами и водевилями, имена в больших пьесах не имеют столь явно характеризующей функции. Так например, имя главного героя пьесы «Иванов» подчеркивает его обыкновенность, типичность его судьбы. Скрупулезный анализ каждого имени приводит автора статьи к выводу о первоначальной заданности судеб в пьесе: так Анна Петровна — до замужества Сарра Абрамсон вызывает ассоциации... со счастливой библейской супружеской парой и подчеркивает мягкий характер Анны, ее жертвенность, желание дать счастье своему мужу.

Среди попыток раскрыть этимологию фамилий у Э. Эгеберга есть и удачные наблюдения, такие, например, как раскрытие содержания малоупотребительного глагола «чебутыкать» (Чебутыкин), есть и не столь удачные — ассоциации фамилии Сорин с существительным «сор». Подобный метод иногда способен увести слишком далеко от предмета анализа: если толкование фамилии Тригорин как «три горы» кажется очевидным, то сопоставление с пушкинским Тригорским, «создающее впечатление сельской идиллии», выглядит натянутым.

Примером произвольного соединения этимологического и ассоциативного истолкования может служить «раскрытие» содержания фамилии дяди Вани — Войницкий. Автор статьи толкует в двух планах — как указание Чехова на принадлежность дяди Вани к старому дворянству (в противоположность разночинному происхождению профессора Серебрякова) и как указание на то, что он «воин» (дядя Ваня ведет «войну» не только против Серебрякова, но и против членов собственной семьи). Подобные сопоставления наталкивают на мысль о том, что Чехов якобы отдавал предпочтение дворянству перед разночинцами и явно преувеличивал роль «воинственности» дяди Вани.

Прямолинейным кажется также истолкование фамилии доктора Астрова от названия цветка астры, указывающего на его любовь к русской природе, и от значений «астрон» — «звезда», а также ассоциативных сопоставлений: «острый», «строгий», «страшный». Интересно отметить, что часто ассоциативные сопоставления, например Елена, Леонид (Желтухин в «Лешем») и «лень», представляются самому Э. Эгебергу слабыми, хотя и находят, по его мнению, отклик в характерах персонажей.

Переходя к символике имен в «Трех сестрах», Э. Эгеберг не удовлетворяется наблюдениями типа: «Вершинин — вершина — возвышенный мечтатель». Он дает развернутое толкование фамилии Прозоровых как «прозорливый» и одновременно «прозаический», если это относится к сестрам Ольге, Маше и Ирине, чьи имена у автора статьи ассоциируются с голубым, черным и белым. В приложении к Наташе, жене Андрея, эта же фамилия обретает, по мнению автора, звуковое сходство со словом «позор», а относительно генерала, отца сестер, «прозорливость» фамилии якобы подчеркивает его высокие военные качества.

Для наиболее полного раскрытия внутренней связи фамилии и характера персонажа Э. Эгеберг не ограничивается методом прямой ассоциации. Обратив внимание на то, что сложная фамилия немецкого дворянина, барона Тузенбаха (Николай Львович Тузенбах-Кроне-Альтшуллер) самим персонажем никогда не произносится, больше того, он увольняется из армии для того, чтобы заняться полезной деятельностью, Эгеберг делает вывод, что Тузенбах не кичится своим баронством. Все это, а также имя и отчество — Николай Львович — наводит далее автора на следующую мысль: «Имя и характер заставляет нас думать о другом великом русском, так желавшем освободиться от своего благородного происхождения и трудом достигнуть общности с русским народом — о графе Льве Николаевиче Толстом». Тем более, отмечает в сноске Э. Эгеберг, что согласно семейному преданию основатель фамилии Толстых был приехавший в Россию немец — Дик.

Э. Эгеберг приводит также целый ряд соображений о возможном литературном происхождении фамилий персонажей чеховских драм: учитель Кулыгин («Три сестры») и механик-самоучка Кулигин («Гроза»), Соленый («Три сестры») и вызвавший на дуэль Пушкина Соломирский. А судьба Вари («Вишневый сад») имеет, по мнению автора статьи, поразительное сходство с ее тезкой из «Анны Карениной» Толстого.

«Все имена «говорят», — пишет в заключение Э. Эгеберг, — но говорят по-разному и их язык не так легко истолковать. Устанавливать интерсубъективные ассоциации всегда сложно, в особенности, для иностранца. Некоторую уверенность при этом придают ассоциации с другими характеристиками из произведения, которые возникают у большей части зрителей или читателей. По счастью не случайно, какие именно ассоциации при этом актуализируются».

Углубленное исследование чеховской прозы касается в основном уже знакомых норвежскому читателю произведений. Научные публикации второй половины семидесятых годов не только подводят итоги, но и намечают дальнейшие перспективы: перевод и осмысление на современном этапе повестей Чехова. Первые шаги в этом направлении уже сделаны: в 1977 г. вышла отдельным изданием книга «Три года» в переводе и с предисловием Г. Хетсо. Представляя современному норвежскому читателю повесть, напечатанную в 1895 году и воспринимавшуюся в свое время как «разоблачение грубости и прямолинейности нового купечества», Г. Хетсо видит в ней сегодня иные черты, привлекающие современного читателя — тончайший анализ отношений между некоммуникабельными натурами, людьми «тонкокожими», которые страшатся банальности повседневной жизни. Такие люди склонны искать счастья в романтической любви и крушение их надежд воспринимают драматически. «Как писатель любви Чехов — непревзойденный мастер в русской литературе. «Три года» — одно из прекраснейших его произведений»71.

В следующем году еще раз переводится «Дама с собачкой»72, а в 1979 г. отдельным изданием выходит повесть «Моя жизнь» в переводе и с предисловием Э. Санде73.

Говоря о восприятии чеховской прозы в Норвегии, не следует упускать из виду особую роль пропагандиста культуры, которую играло радио в стране с весьма значительной географической разбросанностью населения, живущего в основном в небольших городах, поселках и хуторах. Чеховская проза звучала по норвежскому радио как правило в виде инсценировок: в 1958 г. были переведены П. Гисдалем и обработаны для радио А. Баудишем юморески «Загадочная натура», «Сирена», «В почтовом отделении». В шестидесятые годы по радио были инсценированы рассказы: «Муж, который продал свою жену» («Живой товар»), «Драма», «Шведская спичка», «Егерь», «Страхи», «Дочь Альбиона» и др. Эти передачи рецензировались в периодике и несомненно способствовали росту популярности Чехова в самых широких слоях населения74.

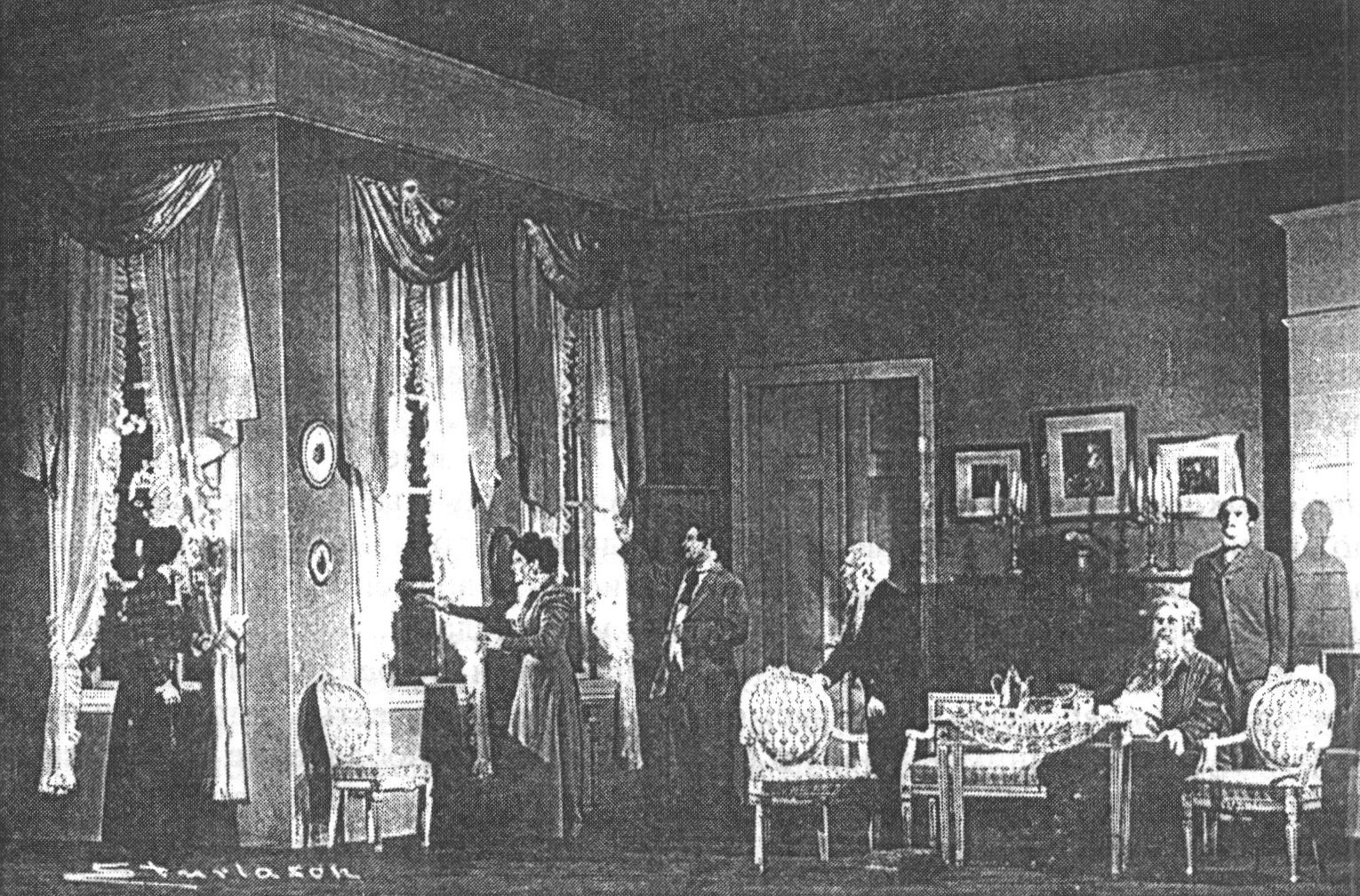

У чеховской «большой драматургии» в Норвегии интересная судьба: начавшись в 1929 г. постановкой «Дяди Вани», она долго была связана с одним коллективом — Норвежским театром в Осло. В спектакле приняли участие ведущие актеры: главную роль играл Холанд, Елену — фру Хольтер, профессора Серебрякова — Тринде, доктора Астрова — Твейто. Все они, отмечает историк театра Н. Слетбек75, составляли ровный, хороший ансамбль, однако отсутствие опыта игры в чеховских спектаклях не позволило им выйти за рамки «бедного поэзией реализма», создать «особое чеховское настроение». Некоторый успех в этом направлении наметился лишь в последней сцене между Драблесом, игравшим обедневшего помещика Телегина, и Тордис Маурстад, исполнявшей роль молодой, тоскующей Сони. Именно здесь впервые по-настоящему раскрылось дарование молодой актрисы. Несмотря на «шероховатости» постановки, этот день стал знаменательным для норвежского театра. Пьеса шла также и в сезоне 1930 г. Вслед за этим спектаклем, 31 декабря 1931 г. состоялась премьера «Предложения». Несмотря на успех, первые опыты надолго, в течение почти целого десятилетия, оставались пока единичными попытками.

Театр снова обращается к Чехову в 1940 г., когда над страной уже нависла зловещая тень немецкой оккупации: премьера «Трех сестер» состоялась 8 апреля. В постановке пьесы, ставшей действительно «гвоздем» театрального сезона, принял участие руководитель театра Кнут Хергель. «Это была редкая удача, какой не было ни до, ни после в Норвежском театре. Персонажи на сцене зажили, задышали атмосферой пьесы гениального и требовательного русского мастера. Гармоническому трио сестер (актрисы Мюрвольд, Хергель, Маурстад) было доступно выражение самых интимных чувств — нежная и задумчивая Ольга, привлекательная, но замкнутая Ирина, необычайно драматичная Маша, которая в особенности привлекала публику своим по-женски горячим, бунтарским протестом против ««разумного» брака и его последствий. Также трогательна была в исполнении фру Маурстад настоящая любовь ее героини к Вершинину — Норлунду, несчастливо любящему подполковнику»76.

Гуманистическая направленность спектакля помогала людям сохранять веру в будущее. Несмотря на то, что оккупанты требовали ставить «своих» нацистских авторов, пьеса русского писателя шла в сезон 1941 г. вместе с «Возчиком Геншелем» Гауптмана и острым сатирическим «Оловянщиком-политиканом» Хольберга, высмеивающим ничтожество «фюреров» — мещан, возомнивших себя вершителями мировых судеб.

«Темное время» оккупации привело в упадок норвежский театр, и должны были пройти годы, пока он возродился снова. После войны в «Норвежский театр» приходит известный писатель Юхан Борген, который в 1949 г. осуществил постановку «Вишневого сада», ставшего первой премьерой этого сезона. Это был спектакль, исполненный элегического настроения, величественный гимн прекрасному. Актеры были прежде всего трогательны, взывали к сочувствию (в роли Раневской выступила Т. Маурстад, Лопахина — Э. Эйен). Пьеса имела большой успех и шла каждый вечер в течение трех недель.

Чеховские спектакли Норвежского театра привлекали публику, газеты внимательно следили за подготовкой новых и заблаговременно сообщали о них читателям. Новый спектакль 1954 г. «Три сестры» известного финского режиссера Эйно Калима снова стал вершиной театрального сезона. В постановке, осуществленной в традициях Станиславского, главенствовали «поэтическая грусть и меланхолия — одно из самых прекрасных настроений в жизни <...> и юмор, бросивший свой примиряющий и полный боли свет на вечную печаль — ведь Чехов сам называл свои пьесы комедиями»77. Пьеса прошла пятьдесят раз.

Одна из ведущих актрис театра Тордис Маурстад становится настоящей чеховской героиней. Сезон 1957 г. она открывает в роли Аркадиной — пьеса «Чайка» была поставлена режиссером Тормондом Скагестадом. В 1961 г. «Чайка» снова появляется на сцене Норвежского театра, но уже в более удачной постановке Герхарда Кноопа, создавшего спектакль совершенно нового плана с двумя ведущими актерами — Марит Боллинг в роли Нины, в которой подчеркивалась эмоциональность героини, переходившая, впрочем, иногда во взвинченность, и Каммермейера — Треплева, игравшего утонченного интеллигента. Различные компоненты постановки сливаются у Кноопа в мелодичное оркестровое произведение: «Он обладает ярко выраженной способностью схватить тот особый чеховский тон. Ритм и паузы — все было правильно настроено и большинство актеров органически входили в постановку»78.

Рецензент спектакля М. Наг отмечал «необычайно русскую, наивную и убедительную» манеру игры ведущей пары. Внимательное прочтение «Чайки» Г. Кноопа «давало простор для раскрытия и других образов». «Эта пьеса так богата, что порой кажется, что она включает в себя целых три драмы Ибсена... Шапки долой перед Норвежским театром! Это был такой правдивый спектакль, что мы, не задумываясь, могли бы рекомендовать его для показа в самой Москве!»79. Пьеса прошла 41 раз.

Старейшая сцена страны — Национальный театр, который можно смело назвать домом Ибсена и Бьёрнсона, на протяжении столетия показывающий лучшие образцы норвежской драматургии, обратился к Чехову сравнительно поздно — 29 ноября 1950 г. на основной сцене была показана «Чайка». В противоположность постановкам Норвежского театра успеха спектакль не имел и был снят с репертуара, пройдя всего 9 раз.

Причину неуспеха театровед А. Реннеберг видит прежде всего в том, что режиссер У. Хавреволл поставил «добросовестно проработанный спектакль», лишенный специфического чеховского звучания. Ведущие роли были отданы двум способным, но еще очень молодым и неопытным актерам, которым оказалось не по силам взять на себя основную нагрузку главной пары в пьесе: «Пелле Кристенсен играл Константина лирично, но без той интенсивности переживания, которая привела его к смерти. А дебютантка Мария Андерсен в роли Нины была в первых актах девически влюбленной, а в качестве зрелой, опустошенной актрисы она выглядела скованной и неопытной»80.

Второй попыткой показать пьесу Чехова на сцене Национального театра был «Вишневый сад» (1959). Эта попытка также закончилась неудачей, хотя было дано семнадцать представлений — они проходили, правда, при полупустом зале. И опять был налицо просчет режиссера, уделившего основное внимание деталям в ущерб целостности спектакля. Зритель опять увидел не «поток жизни», а «грамотную постановку», не побуждавшую к сопереживанию81.

Тем не менее попытки поставить Чехова в «Национальном театре» не прекращались — поиск был перенесен на малую сцену. Потребовалось снова около восьми лет, чтобы «Три сестры» заняли место в репертуаре 1967 г. На этот раз консультантом был приглашен опытный Герхард Кнооп, уже имевший положительный опыт постановок в Норвежском театре и на телевидении. Но и он не смог справиться с традиционной инертностью восприятия чеховской драматургии в этом театре, «вдохнуть жизнь в постановку... Атмосфера, внутренняя психологическая напряженность по-прежнему отсутствовали»82. И все же слаженная игра актеров в какой-то мере «спасала» спектакль, который удержался в репертуаре довольно долго — пьеса прошла сорок один раз.

В конце 50-х гг. география чеховских постановок в Норвегии расширяется: в 1956 г. Бергенский театр Национальная сцена осуществил интересную постановку «Дяди Вани». Режиссеру Агнес Мовинкель удалось поставить спектакль, «отмеченный высоким накалом чувств, проникнутый настроениями напряженного ожидания, отчаяния, бунта, безнадежности, самоотречения и фатализма»83. Необычной в спектакле была и трактовка образа доктора Астрова, выдвинувшая его на первый план наряду с главным героем — дядей Ваней. Пассивности большинства персонажей режиссер противопоставляет активность Астрова — человека, у которого еще остались идеалы, не исчерпана до конца жажда жить, сажать леса, побуждать к действию тех, кто еще не потерял способности радоваться жизни.

В постановке «Трех сестер» в Трондхеймском театре (1969) заметно стремление к современному прочтению: «Режиссер Эва Шельд поставила полный очарования спектакль об обыкновенных людях, таких, которых мы видим ежедневно на улицах большого города с их современной проблематикой — люди смотрят и не видят друг друга, говорят — и не слышат. Поставив во главу угла проблему взаимопонимания, Э. Шельд удалось создать созвучный современности, полный внутреннего очарования спектакль, захватывающий зрителя до такой степени, что даже аплодисменты кажутся чем-то грубым, нарушающим атмосферу углубленного, проникновенного сопереживания. А игра актеров вполне заслуживает аплодисментов!» — писал критик Н.Х. Хольме84.

Если проследить историю чеховских постановок в Норвегии с начала тридцатых до конца шестидесятых годов, то можно выделить в основном два направления. На Национальной сцене ставили Чехова в традиции Станиславского, беря за образец спектакли МХАТ. «Русский» Чехов пользовался большим и долговременным успехом. По другому пути пошел «Норвежский театр», ставивший Чехова так же, как и свои знаменитые ибсеновские спектакли. И каждый раз такие попытки были неудачными: «В Норвежском театре ибсеновская традиция постановок была тормозом по отношению к функциональному толкованию Чехова, сознательно порвавшего с драматическим театром (типом ибсеновской драмы) как по форме, так и в изображении человека, и создавшего антидраматический театр (без действия, с персонажами, лишенными ярко выраженных качеств и т. д.). И вот такой Чехов ставился, как Ибсен! Это с самого начала было неправильным»85, — писал М. Наг.

Интересно отметить, что «ибсенизм» вошел в плоть и кровь норвежского театра столь глубоко, что так или иначе давал о себе знать даже в удачных постановках, особенно в женских ролях, где за «бунтарством», «стремлением к самостоятельности» чеховских героинь проглядывала неизменная Гедда Габлер, будь то излишне взвинченная Нина Заречная или протестующая против «разумного брака» Маша.

М. Наг отмечает еще и третье направление: «В другой период, до конца 70-х годов, норвежские театры начали попытки актуализировать Чехова в той или иной форме, в чем, однако, не достигли большого успеха. Ни национальный, ни интернациональный путь к значительным художественным открытиям не привели»86. К интернациональным можно отнести уже упоминавшуюся постановку «Трех сестер» 1969 г. в Трондхеймском театре, а также «Вишневого сада» в 1971 г. в Национальном театре, пригласившем режиссера Яна Кацера, который принес с собой совершенно новое для норвежцев понимание чеховской драматургии: «В своей режиссуре Ян Кацер хотел показать, что Чехов был прежде всего комедиограф, в противоположность поэтически-грустному основному тону Станиславского. Однако несмотря на оживленную аранжировку ему не удалось достичь комического эффекта, пробудить чувства норвежских актеров. Пьеса потеряла свою поэтическую атмосферу и одновременно не приобрела человечности». Мнения публики и прессы разделились. «Вишневый сад» был сыгран двадцать раз — результат сам по себе неплохой для норвежских условий, где делающая кассовые сборы пьеса идет ежедневно, однако критика отмечала, что «основная сцена в четвертый раз отступила перед величайшим русским драматургом»87.

В начале 70-х гг. делаются попытки «осовременить» Чехова, «переставить акценты». Примером такой постановки может служить спектакль «Дядя Ваня» в Ставангере, поставленный в юбилейном для театра 1972 г. (25 лет со дня основания) приглашенным режиссером С. Безековым. «Центральной фигурой спектакля становится врач, — пишет рецензент газеты «Дагбладет» Од Трагорд, — он начинается с небольшого пояснительного пролога и кончается эпилогом. Своей удачей эксперимент больше всего обязан прекрасной игре Пера Сундерланда в роли Астрова... Некоторое недоумение вызвало экспериментирование режиссера, показавшего подготовку сцены к спектаклю, раскрывшего кулисы для зрителя, который вначале увидел актеров как бы еще не начавших спектакль — сидящих на стульях, без костюмов, детали которых развешены по стене, актеры выбирают нужные каждому из них и уходят с ними за сцену. Доктор Астров в исполнении Пера Сундерланда циничен, исполнен сарказма. Он видит насквозь всех, не исключая и самого себя, он знает, что идет к катастрофе. Но его образ неожиданно приобретает теплое подводное течение, когда он обнаруживает интерес к окружающим: он дразнит и высмеивает и вызывает смутные догадки у тех, кого пытается пробудить к жизни. Ощущение почти такое, как будто в воздухе носится надежда на улучшение. Великолепна сцена, где он читает свой блестящий экологический доклад о непостижимом стремлении человека уничтожать природу. Это — своеобразное объяснение в любви к Елене, любви горячей и безнадежной. Сцена проникнута теплотой человеческих чувств и юмором. Интересно сыграна Моной Хофланд Елена — холодная натура, но вместе с тем жизнерадостная, стремящаяся к полнокровной жизни и одновременно пугающаяся ее. Она задумана как образ, родственный Гедде Габлер, может быть даже излишне близкий к ней»88.