Вопрос о появлении в сербской литературе первых произведений Чехова и статей о нем до сих пор специально не исследовался. Между тем литературоведы, которые попытались установить время появления первых переводов, пришли к различным результатам1. Наиболее точным был Александр Погодин, который в 1928 г. в статье «Русские писатели в сербских переводах» писал: «Среди новых писателей огромную популярность приобрел Чехов. Краткость его рассказов делает их весьма подходящими для опубликования в газетах, благодаря чему, видимо, они стали появляться в сербских переводах уже в 1880-е годы. К сожалению, у меня нет возможности подтвердить это мое предположение. Что касается книг и журналов, могу сказать, что уже в 1890 г. в журнале «Javor» появилась повесть «Учитель словесности» и в том же году в Белграде вышел первый небольшой сборник рассказов Чехова»2.

Очевидно, к тому времени А. Погодин еще не закончил работу над «Русско-сербской библиографией», в которой отмечает, что первым переводом Чехова на сербский язык был рассказ «Свирель», напечатанный в 1889 г. в № 30 журнала «Kolo»3.

В России Чехов начал печататься с 1880 г., но широкую известность получил только в конце 1880-х гг. И тогда же его рассказы начали выходить за пределами России.

Просмотр сербских газет и журналов, из которых не все сохранились полностью, показал, что перевод рассказа «Свирель» — не первый. Честь быть первой публикацией Чехова в Сербии выпала на долю рассказа «Беспокойный гость», который был напечатан в новосадской газете «Zastava» 23 июня 1889 г. До конца 1904 г. газеты напечатали в общей сложности 320 переводов чеховских рассказов. Больше других печатали газеты «Dnevni list», «Stara Srbija», «Srbobran» и особенно «Zastava», в которой Чехов был самым популярным зарубежным писателем.

В журналах же Чехов не был таким частым гостем. После «Свирели» журнал «Kolo» в 1890 г. напечатал «Ваньку», а «Javor» — «Учитель словесности». Но уже в конце XIX — начале XX вв. большой интерес к Чехову проявляют журналы «Brankovo kolo», «Zora» и «Zvezda».

В этот период наибольшее число изданий приходится на рассказы «Недоброе дело» (10), «Орден» и «Злой мальчик» (9), «В цирюльне» и «Ванька» (8), «Несчастье» и «Смерть чиновника» (7), «Дома», «На чужбине» и «Событие» (6), «Живая хронология», «Кухарка женится», «Оратор», «Клевета», «Раз в год» и «Пари» (5).

С самого начала наряду с рассказами «В усадьбе», «Лишние люди» и др. переводятся и повести. Часть их вышла несколькими изданиями: «Мужики», «Моя жизнь» (3), «Скучная история» (2) и др.

Многие переводчики рассказов Чехова остались неизвестными. Из известных стоит упомянуть М. Павловича, Й. Максимовича, М. Глишича, М.П. Петкевича, Р. Лешьянина, В. Лукича-Новицу, В. Мирославлевича, Й. Кангргу, К. Цветкович, Ж. Яковлевича, В. Раича, Ж. Илича, Р. Одавича.

Вскоре после первого перевода в печати появилось и первое отдельное издание чеховской прозы. Под названием «Повести» в Белграде в 1890 г. вышла небольшая книга, в которую вошли «Воры», «Неприятность» и «Володя», перепечатанные из газеты «Dnevni list». Имя переводчика не обозначено ни в газете, ни в книге, ни в заметках, которые в связи с этим опубликовали журналы «Bosanska vila» и «Javor»4. Погодин в своей «Библиографии» называет переводчиком В. Мирославлевича, этой же точки зрения придерживается и Ж. Йованович в статье «Чехов в сербской литературе»5. Между тем дарственная надпись на экземпляре книги, который сохранился в личной библиотеке Чехова, говорит сама за себя: «Своему обожателю Антону Чехову. Автору «Хмурых людей» etc., etc. от безгранично оданного М. Павлович<а>, переводителя. Београд, 1 Јануарія 1891»6.

Отдельным изданием в 1896 г. вышла повесть «Бабье царство», а в конце века в Мостаре были напечатаны две книги «Рассказов» в переводе В. Мирославлевича. Самым значительным изданием, между тем, была повесть «Мужики» (1901) в переводе священника Вельки Лукича-Новицы. Об этом можно было судить и по откликам на это издание, которые появились почти во всех газетах и журналах. «Имя Антона Чехова, — говорится в одном из отзывов анонимного критика, — его место среди лучших русских писателей-рассказчиков, его особый стиль и манера описания событий, его стремление при описании истинного положения русского мужика обратить внимание читателя на факторы, способствующие улучшению его положения, — все эти обстоятельства, помимо других достоинств Чехова, наилучшим образом характеризуют книгу и вселяют надежду, что она действительно даст каждому пищу для души. Обращает на себя внимание и тот факт, что положение сербского крестьянина во многом сходно с положением русского мужика»7.

В отзыве на книгу Яша Проданович подчеркивает, что Чехов не мог не унаследовать гуманистических традиций русских беллетристов и по примеру Г. Успенского, Решетникова и Помяловского, заглянув в крестьянские избы, показал жизнь настоящих горемык. «Все это, — пишет критик, — нарисовано несколькими густыми мазками, не связанными в целое, без художественной обработки, без основного события и, как представляется, без глубокого душевного волнения писателя. Ошибка Чехова, как и Мопассана, заключалась в том, что, создавая за короткое время большое число рассказов, он не шлифовал их. Кроме того, они были эклектичными с художественной точки зрения»8. Присоединяясь к русским критикам, которые упрекали Чехова за то, что он одинаково равнодушно рисует и муху и слона, Проданович идет дальше: «Полуживотный образ жизни русского мужика заставляет Чехова чуть ли не сожалеть о крепостном праве и, как и нашего Якшича, о «старом добром времени» господ. И все же, как бы стыдясь предавать проклятию современное положение, он вкладывает в уста Марии слова одобрения в связи с освобождением мужика: «Нет, воля лучшее.

В конце Проданович делает важный вывод: «Читатель, который привык видеть деревню в идеализированном свете, будет немало и неприятно разочарован. И даже самые мрачные картины из «Записок охотника» Тургенева выглядят светлее по сравнению с «Мужиками» Чехова. И не только горе и голод, но и еще более страшное явление — пустота, которую порождает в человеческой душе суровая борьба за хлеб, делает «Мужиков» поэмой о человеческой обездоленности»9.

В 1901 г. в обзоре сербской литературы XIX века Богдан Попович значительное внимание уделил переводной литературе. Он отмечал, что благодаря хорошим переводчикам зарубежные писатели пишут и для нас, тем самым обогащая и нашу литературу. Попович приходит к выводу: первостепенная задача сербской литературы — взять то, чего ей не хватает: «Зарубежная литература сербской сегодня нужнее всего. Зарубежная литература — это то, что сегодня является самым важным для сербской литературы»10.

Нет сомнения, что точка зрения Поповича в значительной мере определялась тем великим идеалом, которым была для сербской переводной литературы русская литература. Почти все наши писатели в то время переводят с русского. Достаточно вспомнить Змая, Л. Костича, М. Глишича, Л. Лазаревича, Й. Веселиновича, С. Матавуля, С. Ранковича, С. Чоровича, В. Илича, А. Шантица, Й. Дучича и П. Кочича.

Имена русских писателей, которые у нас переводились в восьмидесятые и девяностые годы XIX в., свидетельствуют об интенсивном развитии сербской литературы. Среди этих писателей Карамзин, Пушкин и Гоголь. Тургенев был известен и раньше, но и его много переводят. Достоевского начали переводить только в восьмидесятые годы. Романы Гончарова, за исключением «Обыкновенной истории», появляются в конце века. Очень много переводят Толстого. Щедрин и Гаршин переводятся с семидесятых годов, но подлинную известность они приобретают в восьмидесятые-девяностые годы. В середине восьмидесятых годов появляется Короленко, необычайно популярен Потапенко. Бестужев-Марлинский становится известным только в конце XIX — начале XX века, за ним следует Леонид Андреев.

Поражает та скорость, с которой произведения русских писателей приходят к нам; многие из них печатаются в тот же год, что и в России. Это свидетельствует о том, что сербская литература после длительного отставания начала идти в ногу с европейской литературой и включилась в сферу ее влияния11. Сербские переводчики регулярно следят за русской литературой и выбирают из нее лучшие произведения.

Ускоренное развитие сербской литературы, как оригинальной, так и переводной, поначалу не способствовало популярности Чехова. Встретившись с русской литературой, охватывавшей целый век, наша литература брала из нее в первую очередь произведения уже признанных писателей. Большое количество таких произведений ограничивало возможность появления новых имен, поэтому они доходили до нас медленно и в основном через Запад. Некоторые обстоятельства между тем благоприятствовали популярности Чехова.

В восьмидесятые годы главные силы сербской литературы были сосредоточены на жанре рассказа. Это, без сомнения, объясняет то, что наша литература рано открыла Чехова и что с его произведениями она познакомилась до появления первых переводов на сербско-хорватский язык. Именно с этой точки зрения значительно то литературное событие, которое весной 1889 г. взбудоражило белградские газеты.

В апреле этого года сатирическая газета «Bic» в одном из номеров напечатала рассказ Бранислава Нушича (псевд. Алкивиада Нуши) «Yedna vedra noć» («Ясная ночь»). Сразу же вслед за этим газеты обвинили Нушича в том, что он обокрал русского писателя Антона Чехова12. Газета «Bic» взяла под защиту своего сотрудника, утверждая, что его рассказ не имеет никакого отношения к Чехову и что в одном из очередных номеров будет напечатан ставший предметом обсуждения рассказ Чехова «Разговор человека с собакой»13. Газета «Bič» не сдержала слова, а Нушич откликнулся только в 1932 году, дав к рассказу «Ясная ночь» примечание: «У Чехова есть один рассказ, где пьяница разговаривает с собакой. Между тем поводом для моего рассказа послужил аналогичный случай, происшедший с известным нашим писателем из Воеводины»14.

Бросающееся в глаза сходство двух рассказов для нас не так важно, как для современников Нушича. Важнее тот факт, что Нушич очень рано познакомился с произведениями Чехова и в них нашел то, к чему и сам стремился: истинный гуманизм и высокое мастерство. Эта вторая черта будет в особенности присуща творчеству Нушича в целом, и это самое ценное достижение, которое Алкивиад Нуша вынес из своей первой встречи с произведениями Антоши Чехонте15.

Этим, однако, значение данного события не исчерпывается. Рассказ Нушича появился почти за три месяца до первого перевода Чехова в Сербии. В то время русский писатель был совершенно неизвестен широкой читательской публике, чего нельзя сказать о наших литераторах. Событие, связанное с рассказом Нушича, показывает, что они читали произведения русских писателей в оригинале и знали о них намного больше того, что могли найти в наших газетах и журналах восьмидесятых годов.

Как уже отмечалось, Чехов вошел в сербскую литературу рассказами «Беспокойный гость» и «Свирель». Первый, откровенно тенденциозный, соответствовал нашим традиционным представлениям о задачах литературы; второй, из цикла так называемых чеховских «Записок охотника», шел по пути, проложенному в сербской литературе прозой Тургенева. Исключительный прием встретили юмористическо-сатирические рассказы, особенно любимые в Воеводине, где литература этого жанра имела более богатую традицию. Подготовленная предшествующим этапом развития, сербская литература так же хорошо приняла рассказы о детях и для детей.

Наконец, основное направление сербской литературы проявило большой интерес к рассказам Чехова о деревне. И это, разумеется, было не случайно. Достигнув своего наивысшего расцвета в творчестве Глишича, Лазаревича и Веселиновича, сербский рассказ о деревне находился в состоянии кризиса, поскольку, исчерпав себя, стал «коммерческим литературным суррогатом»16. Идиллическая картина сербской деревни не исчезнет и после того, как Ранкович нарисует ее мрачными красками. Напротив, двойственное отношение сербской литературы к деревне перейдет и в XX век17. Деревенские рассказы Григоровича, например, вообще не были у нас переведены. А Г. Успенский переводится только в первом десятилетии XX века. Нужно было появиться Чехову, чтобы, наконец, и у нас поняли, что мужик погряз в бедности и невежестве. Мрачная картина русской деревни красноречиво говорила о необходимости перемен. Поэтому «Мужики» у нас были встречены с живым интересом, и именно поэтому Лукич-Новица призвал сербских патриотов хорошо изучить это произведение. То же самое сделал и П. Кралевич, который в отзыве на повести Чехова восстал против идеализации крестьянина: «Описание этих несчастных мужиков (которые, кстати сказать, очень похожи на боснийских крестьян, доведенных австрийским правлением до скотского состояния) произвело намного более сильное и глубокое впечатление, чем множество рассказов, в каждой строке которых сквозит идеализация. Идеализация крестьянина — это грех, который нельзя простить, потому что эта ложная картина должна будет когда-нибудь разрушиться, и тогда действительность представится нам настолько сильной и страшной, что лекарство, которое помогало раньше, станет непригодным»18.

Чехов, между тем, привлекателен и благодаря высокой художественности своих произведений. За пять лет существования мостарский журнал «Zora», который был одним из немногих журналов с явно выраженной эстетической концепцией, напечатал пять произведений Чехова (три Тургенева, два Мопассана и одно Толстого), статью о Чехове А.Ф. фон Энгельгардта (см. о ней ниже) и восемь коротких заметок о Чехове.

Работая над его рассказами, наши переводчики часто были вынуждены искать новые средства для передачи особенностей оригинала, и лучшие из них достигли в этом деле значительных успехов.

В «Заметках об интеллектуальной литературе» Исидора Секулич высказала мнение, что большое число самых настойчивых и способных читателей «автоматически» становится писателями19. Если это так, а думается, что так оно и есть, тогда самые талантливые читатели начинают писать под влиянием того писателя, которого они больше всего читают. В конце XIX и начале XX вв. Чехова усиленно переводят, о нем много пишут, его считают образцом для себя сербские писатели. Достаточно ли этого, чтобы говорить о влиянии?

У истории сербской литературы еще нет ответа на этот вопрос. В обзоре, посвященном русско-югославским литературным связям, Р. Лалич подчеркивает, что Чехов служил примером для сербских писателей20. Н.И. Кравцов пишет и о его влиянии на отдельных писателей21, но более обстоятельных исследований об этом нет.

Впервые имя Чехова связывается с сербским писателем в 1889 году, когда Алкивиада Нушу уличают в плагиате. Плагиат это или нет, но влияние Чехова здесь, несомненно, было. Между тем, время предало забвению этот случай, и в критической литературе о нем сегодня не говорится. Не упоминает о нем даже и Д. Владкович, который свою докторскую диссертацию на тему «Молодой Нушич» посвятил именно этому периоду творческой деятельности писателя22.

И все же в критической литературе о Нушиче несколько раз встречается имя Чехова. В первый раз — в 1912 г., когда в рецензии на «Рассказы Брани-слава Нушича» А.Г. Матош отметил: «Напоминая композицией Твена, деталями Нушич, как и Стефан Сремац, напоминает русских писателей (Гоголя, Чехова); он ищет комическое в параллелизме деталей и целого»23. Один из лучших знатоков произведений Нушича в России А.И. Хватов также считает, что наш писатель знал и любил Чехова: «Нушича всегда волновала судьба маленького человека, задавленного обстоятельствами жизни, неспособного к какому-либо протесту, изуродованного морально и физически. Не случайно некоторые исследователи видят нечто общее в юмористических рассказах Нушича и Чехова. Действительно, если сравнить рассказы Антона Павловича Чехова «Унтер Пришибеев» и Бранислава Нушича «Покойный Серафим Попович», то можно увидеть много общего в обрисовке героев, в их отношении к действительности, порождающей людей, подобных унтеру Пришибееву и Серафиму Поповичу. Герой Нушича, выйдя на пенсию, заводит у себя в доме канцелярию и организует домашний быт на бюрократический лад с входящими и исходящими бумагами, книгами и т. д.»24.

Влияние Чехова на автора рассказов и основателя «Малой библиотеки» Йована Протича отмечено еще в 1902 г. В отзыве о первом сборнике «Юмористикона» автор рассказов и критик П. Талетов пишет: «Г. Йован Протич написал хорошую юмореску. Он еще находится под влиянием Гоголя и Чехова. Поэтому несамостоятелен. Он себя еще не нашел»25.

О влиянии Чехова на Светозара Чоровича впервые говорится в газете «Srpski glas» в 1904 г. «Мы можем прямо сказать, — подчеркивается в некрологе Чехова, — что и некоторые молодые сербские рассказчики, в особенности, Светозар Чорович, пошли в литературе по его стопам, что все-таки лучше, чем болезненная романтика югозападных декадентов и импрессионистов. Насколько заметный след оставили русские реалисты восьмидесятых годов в сербской литературе, настолько же глубокий след оставит Чехов своей ярко выраженной индивидуальностью»26.

Описывая русско-югославские литературные связи, Н.И. Кравцов подчеркивает, что на сербский рассказ оказывали влияние стиль рассказов Чехова и особенности композиции его произведений. «На таких писателей, как Сима Матавуль, Й. Протич, Ч. Попович, больше воздействовали чеховские юмористические рассказы, на других, как Св. Чорович и Б. Нушич, — сатирические. Например, следы чеховской манеры есть в сатирических рассказах Св. Чоровича «Путешествие судебного исполнителя», «Поп Тандркало» и Бранислава Нушича «Министерский поросёнок», «Надгробное слово», где осмеяно низкопоклонство перед начальством и толстосумами»27.

Вопроса о влиянии Чехова мимоходом касается и Мила Стойнич в статье «Сербский реализм и русская литература». Подчеркивая, что сербские писатели находили сильный импульс в критической позиции русских реалистов по отношению к действительности, М. Стойнич пишет: «Отсюда значительные достижения в области сатиры (Радое Домьанович, Стеван Сремац) и юмора, порой соединенного с грустной иронией (Лаза Лазаревич, Светолик Ранкович), или язвительного сарказма (Милован Глишич, Сима Матавуль), где слышатся гоголевские и чеховские интонации»28. Указывая на различие между Лазаревичем и Гончаровым, М. Стойнич добавляет: «Лазаревичу ближе по духу чеховская иронически грустная кантилена. Связь между прозой Лазаревича и Чехова, невидимая в конкретных темах и мотивах, скрыта в общности атмосферы их произведений (которую, видимо, отчасти можно объяснить их профессией врача)»29.

В 1912 г. Скерлич выдвинул тезис, будто наш писатель Матавуль «целиком выходит из романской культуры»30. Но сам Матавуль оставил запись о том, как он с помощью Павла Ровинского изучал русский язык и при этом овладевал русской литературой. Вспоминая 1884 год, когда его попросили срочно написать заметку для журнала «Crnogorka», Матавуль отметил: «На мое счастье, влияние русской беллетристики на меня было сильным, хотя нужно было достаточно времени, чтобы новый вкус сменил предшествующий, созданный и вскормленный прекрасной итальянской литературой»31.

Скерлич утверждал, что Ранкович «весь вышел из русской школы» и что он больше, чем кто бы то ни было из сербских писателей, «может быть назван русским учеником»32. В круг любимых писателей Ранковича Надо Маринкович позднее включила Гоголя, Тургенева и Чехова, а Милослав Бабович — Лермонтова и Гончарова33.

В исследовании о творчестве Иво Чипико Бранко Лазаревич отметил, что этот писатель часто пользуется такой композиционной формой: вначале актуальное событие, потом возвращение к первоначальной истории главных действующих лиц и, наконец, продолжение и завершение истории, о которой говорилось вначале. Таков он в рассказах «Braća» («Братья»), «Sukob» («Столкновение»), «Na moru» («На море»), «Na povratku s rada» («По возвращении с работы») и т. д. Эта структура, характерная для Мопассана или Чехова, очень часто встречается и у Чипико34. Лазаревич лишь упоминает Чехова, тогда как Кравцов пишет и о влиянии: «В рассказах И. Чипико чеховское влияние отразилось иначе: в них мы видим влияние «Мужиков» и «В овраге» Чехова, то есть тех произведений, где показано развитие капитализма в деревне»35.

Скерлич упомянул Чехова только один раз, когда писал о «Бедных людях» М. Будисавлевича. При этом он отметил, что название этой книги напоминает ему «Бедных людей» Достоевского и «Хмурых людей» Чехова36.

Чеда Попович и Миле Павлович подчеркнуто выразили свою симпатию к Чехову. Они выпустили в 1890 г. по книжке рассказов: название книги Поповича «Šarene priče» («Пестрые рассказы»), а Павловича — «U suton» («В сумерках»).

Привлекает внимание и тот факт, что писатель Велько Миличевич перевел и в мостарском журнале «Prijegled» напечатал статью Брандеса, в которой дается характеристика творчества Чехова.

Все это говорит о необходимости основательного изучения влияния Чехова на сербскую прозу в конце XIX — начале XX вв.

* * *

Первое упоминание о Чехове в сербской периодике появилось только в 1888 г. в журнале «Stražilovo». В заметке о переводе народной песни «Омер и Мерийма», который опубликовала немецкая газета «Magazin für die Literatur», хроникер журнала «Stražilovo» пишет: «В той же газете в номере 17 помещена статья о сегодняшней русской литературе, в которой говорится о молодых русских писателях». Чехов при этом называется «самым талантливым и самым оригинальным представителем нынешних беллетристов»37. Заметка не подписана, но по всему видно, что написал ее Павле Адамов Маркович, который в те годы в журнале «Stražilovo» напечатал множество аналогичных заметок и статей38.

В начале 1889 г. имя Чехова появляется в газете «Videlo», а несколько позднее — и в журнале «Kolo» в большом обзоре Ляпуновой «Современная русская художественная литература» (за подписью Рускини, т. е. русская). Сделав краткий обзор современной русской литературы, Ляпунова переходит к характеристике творчества Чехова. «Чехов особенно любит форму маленьких рассказов, и трудно у кого бы то ни было другого найти так много миниатюр, как у него. Объекты, о которых он пишет, на удивление разнообразны. Чего здесь только нет! Одна за другой мелькают перед читателем небольшие картинки, словно в калейдоскопе. Многие современники возлагают на Чехова большие надежды, считая, что его талант оригинален, силен и многообещающ»39.

Самый большой недостаток Чехова Ляпунова видит в том, что он «описывает анекдотические ситуации», а наибольшее достоинство — в показе сиюминутного душевного состояния и в «описаниях природы, которые представляют собой украшение его сочинений».

В последующие годы значительных статей нет. Только в 1894 г. белградская газета «Red» печатает ряд статей, которые посылает из Петербурга Воислав Росич. Исходя из положения о том, что литература должна отвечать потребностям жизни, Росич пишет: «Короленко остался верен себе. <...> Антон Чехов исписывается»40. В той же статье, вероятно, впервые у нас говорится и о творчестве «женщин-писательниц» в русской литературе; при этом высказывается суждение, что зачастую эти женщины талантом и темами превосходят Чехова, Потапенко и других41.

В статье о «Палате № 6» Росич старается показать, насколько современная русская литература «по идеям и по мастерству» отстает от литературы шестидесятых годов. Для большей убедительности критик сравнивает рассказ Чехова с романом Достоевского «Преступление и наказание» и делает вывод: «Итак, с какой бы стороны вы ни подходили, все равно придете к тому же самому выводу: новая русская литература — слабая, неумелая копия русской литературы шестидесятых-семидесятых годов»42.

Статью в газете «Videlo» Росич целиком посвятил Чехову. Здесь он высказал и новые критические замечания: «Рассказы Чехова при всей их фельетонности свидетельствуют о великом таланте, хотя многие из них лишены идеи: они не осмыслены и содержат известную дозу безразличия художника. Наряду с занятными, очень живыми чертами Чехов рисует мельчайшие подробности жизни только ради красного словца или чтобы вызвать улыбку на устах читателя»43. Подчеркивая, что Чехов избежал толстовства, но зато впал в пантеизм, Росич приходит к выводу, что у поколения Чехова нет четко выраженных практических идеалов: «Оно смотрит на действительность совершенно равнодушно, и именно это равнодушие обедняет тот богатый талант, которым наделен Чехов и другие способные беллетристы»44.

В этом же 1894 году у нас появился первый серьезный очерк о Чехове. Это — вдохновенно написанное эссе Х. Менкеса, которое в переводе Й. Грчича, напечатал журнал «Stražilovo». Менкес пытается выделить некоторые особенности художественного мастерства Чехова. Чехов — великий мастер психологической новеллы и настолько велик как поэт, что вообще не снисходит до «прозы». Этим он ближе всего к Тургеневу, только светлее его, и свои маленькие трагедии обрамляет сдержанным, тонким юмором. Он может, не прибегая к сложным средствам изображения, вызвать у читателя определенное состояние, в его рассказах фон крайне беден, но зато образы, начертанные несколькими штрихами, производят более сильное впечатление, чем созданные яркими красками. «То, что он до сих пор написал, — говорит в конце эссе Менкес, — делает Чехова одним из самых счастливых и самых бесспорных талантов европейской литературы»45.

В последующие годы серьезные статьи о Чехове не появлялись. Только в 1898 г. мостарский журнал «Zora» печатает статью Алексиса Фрейхерра фон Энгельгардта «Антон Чехов — русский Мопассан» в переводе Й. Протича. Для петербургского корреспондента немецкого журнала «Das litterarische Echo» Чехов — самый талантливый среди выдающихся русских писателей, таких, как Потапенко, Короленко, Горький. «Виртуоз краткого выразительного стиля, самостоятельный художник в построении произведений, в композиции, Чехов создает такие непосредственные и полные жизни образы, что в большинстве своем они более доступны нашему мысленному взору и производят на нас более цельное впечатление, чем описанные до мельчайших подробностей персонажи толстых романов других авторов»46.

Сравнивая Чехова и Мопассана, Энгельгардт у обоих находит одинаковую способность к созданию характеров и одинаковое стремление к выражению истины. Откровенный, почти отчаянный пессимизм в последних рассказах Чехова критик объясняет внутренними условиями жизни в России, выражая при этом надежду, что Чехов все-таки преодолеет этот пессимизм.

Статья Энгельгардта напечатана и в газете «Srpski glas» в 1900 году47.

Смерть Чехова была воспринята у нас как тяжелая утрата не только для русской, но и для сербской литературы. Авторы некрологов, напечатанных в июле 1904 г. почти во всех газетах и журналах, как будто состязались в поиске искреннего и теплого слова прощания с любимым писателем. «Умер Антон Чехов, — писала газета «Zastava», — один из самых больших, точнее, самый большой русский писатель, человек, чьи повести и рассказы не только в России, но и во всем мире пленили сердца читателей и вызывали улыбку на их устах или слезы на глазах. Весть о его смерти воспринята тяжелее, чем весть о потерях в войне на Дальнем Востоке: военные потери могут быть возмещены, потеря Антона Чехова невосполнима»48.

Некрологи пополнили наше представление о жизненном и творческом пути русского писателя. Большинство авторов подчеркивает, что Чехов у нас много переводился и широко известен. Отдавая должное Чехову, периодические издания «Brankovo kolo», «Strankovo kolo», «Srpski glas» и «Prijegled» ставят его в пример сербским писателям. Его повести и рассказы рекомендует читателям и П. Кралевич в газете «Trgovinski glasnik». Подчеркнув, что самых больших успехов Чехов достиг в короткой новелле, где он проявляет себя как «мастер, какие рождаются раз в сто лет», критик выражает сожаление: «Приходится только удивляться, что наши утренние газеты не перепечатывают сразу первоклассную литературу, а заполняют колонки душещипательными романами со страшными названиями и еще более страшными героями. В этом причина того, что произведения наших лучших писателей расходятся лишь в нескольких сотнях экземпляров, поскольку у читательской публики совершенно испорченный вкус»49.

На этом фоне выделялся один некролог. В нем не говорилось о непреходящей ценности произведений Чехова, не говорилось и о тяжелой утрате, которую понесла русская и мировая литература. Наоборот, в нем была высказана необычно резкая для такого случая критика русского писателя. Это был некролог в издании «Letopis Matice Srpske», принадлежащий перу писателя Симы Матавуля. Автор резко возражал против слишком высоких, по его мнению, оценок Чехова в критике: «Несомненно, это талант «великий», или только «значительный», или просто «талант», кто как оценит и решит, но только не «гений», как его называют в некоторых сербских некрологах»50.

Популярность Чехова Матавуль объясняет тем, что его рассказы «легко читаются и привлекательны по форме» и что каждый из них может быть опубликован в газете. И как бы испугавшись этой небольшой похвалы русскому писателю, Матавуль делает ряд критических замечаний: «Но Чехов остался в набросках. В этом его сила и его слабость». «Наброски Чехова исключительно отшлифованы, но почти ни один из них не получает художественного завершения». «Юмор не является сильной стороной чеховского таланта. Его юмор тяжел и до некоторой степени груб». «Чехов — наблюдатель и вдумчивый врач и уж потом художник...»51 и т. п.

В это время приходят и из России многочисленные статьи о Чехове. Среди них высказывания Толстого, воспоминания А. Суворина, М. Горького, В. Дорошевича52. С Запада пришли эссе Альфреда Бергера и характеристика, которую дал творчеству Чехова Георг Брандес (перевод В. Миличевича). Бергер считает Чехова типичным русским писателем, великим психологом, непревзойденным мастером, умеющим «вызывать сострадание»53. По мнению Брандеса, положение в русском обществе Чехов объясняет не политическим устройством, а «типом и состоянием души». Напомнив, что в чеховских произведениях счастливы только «дураки», выдающийся датский критик приходит к выводу, что Чехов все же верит в прогресс: «Все его духовно развитые персонажи, чья жизнь не состоялась, утешают себя мыслью, что ничто не проходит бесследно и что любой застой — шаг к лучшему будущему. Между тем возможность изобразить это светлое время Чехов предоставил социалистическим писателям, а сам показал Россию такой, какой он видел ее в действительности»54.

Критическая литература о Чехове в период с 1888 г. по 1904 г. изобилует разнообразными статьями; некоторые из них сыграли весьма значительную роль в популяризации произведений Чехова в Сербии.

На основании всего, что напечатано о Чехове в Сербии, можно было бы сделать вывод, что сербская литература была связана с русской либерально-народнической критикой и что свое суждение о событиях в русской литературе она формировала главным образом под ее влиянием. Работы русской символистской критики (Д. Мережковского, А. Волынского, Ю. Айхенвальда) появились несколько позднее и до Сербии тогда еще не дошли.

1904—1914 гг.

Большое количество переводов, опубликованных в периодической печати, свидетельствует об усилившемся интересе читателей к Чехову после его смерти. В то время как с 1889 до 1904 г. в сербских газетах появилось в общей сложности 294 перевода рассказов Чехова, с 1905 по 1915 г. их напечатано 498. В первый период тон задавала новосадская газета «Zastava», напечатавшая 70 переводов, а во второй — эту честь разделили газеты «Samouprava» (45 переводов), «Srpska riječ» (41), «Zastava» (30), «Dnevni list» (28) и «Politika» (27). Почти нет газеты, которая бы не проявляла повышенного интереса к Чехову в течение ряда лет, печатая его рассказы больше, чем других русских писателей.

Из рассказов Чехова больше всего в этот период переводили «Смерть чиновника» и «Без заглавия», которые на страницах наших газет появились соответственно 10 и 9 раз; «Анюта», «Радость» и «Живая хронология» напечатаны по 6 раз; «Аптекарша», «Рассказ госпожи NN», «Раз в год», «Клевета», «Месть» и «Студент» — по 5; «Дочь Альбиона», «Оратор», «Произведение искусства», «Беззаконие», «Дамы», «Толстый и тонкий», «Загадочная натура», «Хамелеон», «В море», «Филантроп», «После театра», «Неосторожность», «На чужбине», «Пари» и «Маска» — по 4 раза и т. д.

Наряду с этим публикуются более крупные рассказы и повести. Например, газета «Politika» публикует повесть «Бабье царство» (1906), «Narod» — «Дуэль» (1906), «Srpska riječ» — «Черный монах» (1908) и «Дама с собачкой» (1908), «Odjek» — «Человек в футляре» (1910), «Вогас» — «Жена» (1909), «Novo vřeme» — «Ионыч» (1910), «Srpska zastava» — «Рассказ неизвестного человека» (1912) и т. д.

Авторы многих переводов, появившихся в газетах, остались неизвестными. Из известных переводчиков следует выделить М.О. Глушчевича (42 перевода), Зорку Велимирович (27) и М. Павловича (17). По несколько рассказов перевели Й. Максимович, С. Петрович, Т. Джорджевич, Й. Угричич, Р. Лешьянин, Станка Глишич, Даринка Протич, Й. Кангрга.

Журналы напечатали в общей сложности 39 рассказов и повестей. Больше всего их было опубликовано в журнале «Srpski književni glasnik» — 8. За ним следуют журналы «Delo» и «Domačica» — по 6, «Bosanska vila» — 4, «Brankovo kolo» и «Nova iskra» — по 3. Авторы почти всех этих переводов известны. Это В. Лукич, М.О. Глушчевич, Й. Максимович, Л. Джорджевич, Р. Одавич, Зорка Велимирович, С. Глишич, Д. Протич и др.

Видимо, из-за того, что Чехов постоянно присутствовал в периодической печати, издатели неохотно печатали его книги. В этот период Чехов только один раз вышел отдельным изданием. Это сборник «Рассказы», напечатанный в 1914 г. в переводе Й. Максимовича (изд. С. Цвияновича). В книгу, сделанную с намерением как можно лучше и шире представить прозаические произведения Чехова, вошли рассказы и повести «Злоумышленник», «Попрыгунья», «Ионыч», «Унтер Пришибеев», «Душечка», «Спать хочется», «Святой ночью», «Дама с собачкой», «Мужики», «Налим», «Человек в футляре», «Беда», «Страх», «Детвора», «Студент», «Рассказ неизвестного человека» и «Ванька». Сборник встретил единодушное признание критики. В подробной рецензии Васа Стаич горячо рекомендует эту, как он говорит, золотую книгу: «Сербская литература без хорошей книги рассказов Антона Чехова была значительно беднее, кроме того, она была несправедлива и по отношению к великой литературе дорогих нам братьев. Сейчас частично возвращен долг русским, возвращен он и сербским читателям этой хорошей книги. Сейчас эту книгу нужно читать, нужно учиться чувствовать так, как чувствовала эта чистая, добрая и великая душа, чтобы быть святыми, как этот писатель, хорошо относиться к жизни, к своим братьям»55.

Первое десятилетие XX в. принесло сербской литературе тяжелые потери. Один за другим скончались Й. Илич, Л. Недич, Й. Змай (Йованович), Й. Веселинович, С. Сремац, М. Митрович, М. Глишич, С. Матавуль, Р. Доманович и Л. Костич. Продолжали работать Й. Дучич, М. Ракич, Б. Нушич, Б. Станкович, И. Чипико, П. Кочич. Вступают на литературное поприще В. Миличевич, В. Петрович, С. Пандурович, М. Ускокович, Исидора Секулич и др.

Период до Первой мировой войны проходит под знаком поэзии. В прозе писатели отходят от изображения деревни и все больше пишут о городской жизни. В это время значительно большее внимание они уделяют внутренним переживаниям героев и психологической мотивировке их поступков56. Некоторые критики считают, что сербская литература в это время уже выходит за рамки чистого реализма.

Что касается зарубежных литератур, то наряду с немецкой и французской в Сербии 1910-х гг. велик интерес и к русской литературе. «В последнее время, — пишет Скерлич, — обращает на себя внимание тот факт, что интерес сербской читательской публики опять возвращается к русским писателям, особенно к Толстому, Тургеневу и Достоевскому, которых вновь и много переводят и все больше читают. В отдельных литературных произведениях, особенно в жанре социальной драмы, заметно влияние русских писателей. Но все же это русское влияние на сербскую литературу не настолько всеобще и не настолько сильно, как это было в семидесятые годы»57.

В одной из своих рецензий 1912 г. Милош Московлевич подчеркивает, что знания сербов о русской литературе весьма бедны и ошибочны. «Причину этого, — пишет он в 1912 г., — надо искать в том, что в последние несколько десятилетий мы находимся под абсолютным немецким влиянием, а с Россией порвали почти все связи. Все наши знания об одних и других мы получаем из немецких источников, в большинстве случаев из газет, и никак не хотим увидеть того, что все написанное там тенденциозно»58.

Выступая за новую сербскую литературу, Сима Пандурович между тем протестует против сильного русского влияния: «Наши писатели все еще находятся под непосредственным влиянием русской утилитарной школы семидесятых годов, под знаком «реализма» и описания «истории маленьких людей»; они абсолютно устарели, не находя способа отойти и по форме, и по содержанию от своих старых произведений. Сегодняшние наши авторы, как кажется, не осознают, что писать об обычной жизни, обычных людях и писать обычно не одно и то же»59.

Рассматривая этот вопрос с дистанции в полвека, Р. Лалич подчеркивает, что включение югославских народов в общеевропейскую культурную жизнь не шло за счет связей с Россией: «Русско-югославские литературные и культурные связи не только не ослабели, а, напротив, стали еще более крепкими»60.

И действительно, если судить по переводам и критическим статьям, русская литература по-прежнему занимает центральное место в сербской переводной литературе, а сербские писатели все так же живо следят за ее достижениями. Многие к тому же и переводят с русского, например, М. Павлович, В. Раич, Й. Дучич, П. Кочич, М. Яковлевич, М. Янкович, И. Секулич, В. Петрович. Между тем представление о русской литературе значительно изменяется. Среди переводов нет больше Карамзина и Бестужева-Марлинского, редко переводятся Пушкин и Гоголь, Тургенев представлен в основном стихами в прозе, а из крупных произведений — романами «Накануне» и «Рудин», а также «Записками охотника». Достоевский представлен повестями и романами: «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», а Толстой — рассказами для народа, романами «Анна Каренина», «Воскресение» и повестями «Хаджи Мурат» и «Казаки». В то время как Тургенев и Достоевский появляются реже, чем в предыдущий период, Толстой переводится по-прежнему много.

Меньше переводятся и другие русские писатели XIX в. Произведения Щедрина выходят 14 раз, Короленко — 27, Гаршина — 42, Потапенко — 54. Чаще стал появляться Горький — почти 200 раз. Из значительных произведений напечатаны его автобиографическая трилогия, роман «Мать», «Жизнь Матвея Кожемякина». Затем идет Л. Андреев, чьи произведения напечатаны 99 раз. Переводится Вересаев, Куприн, Бунин и А. Толстой. В конце первого десятилетия приходят роман «Санин» и 16 повестей Арцыбашева, а также 54 рассказа и юморески Аверченко.

Очевидно, русские классики постепенно уступают место более молодым писателям, чьи произведения больше соответствуют стремлениям сербской литературы. В какой степени эти перемены коснулись Чехова?

Как уже было сказано, в этот период его переводят чуть ли не вдвое больше, чем при жизни. И круг печатающихся рассказов значительно расширяется. Обращает на себя внимание некоторое смещение центра внимания с юмористических рассказов на сатирические. «Орден», «Недоброе дело», «В цирюльне» и «Несчастье», которые в предшествующий период возглавляли этот перечень, теперь уступают место рассказам «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Унтер Пришибеев», «Маска».

В переводах прозы Чехова нет еще ни порядка, ни системы. Одни рассказы переводятся и печатаются по нескольку раз, а другие — ни разу. Это касается не только Чехова. Неорганизованность и бессистемность — отличительная черта сербской переводной литературы в целом. Но все же и здесь есть приметы перемен. Сербское товарищество писателей попыталось начать планомерный перевод самых значительных произведений зарубежной литературы. На собрании литературного отделения, проходившем 9 июля 1908 г., было принято решение составить список произведений очередных изданий товарищества. Ответственными за русскую литературу были Й. Проданович, Р. Кошутич и Й. Максимович61.

В сентябре 1908 г. Максимович составил список русских художественных произведений, которые, по его мнению, нужно было как можно скорее перевести и издать. Из произведений Чехова здесь были представлены: «Архиерей», «Без заглавия», «Беглец», «Ванька», «Дом с мезонином», «Душечка», «Дуэль», «Дядя Ваня», «Именины», «Ионыч», «Каштанка», «Княгиня», «Кошмар», «Красавицы», «Крыжовник», «Моя жизнь», «Мужики», «О любви», «Отец», «Палата № 6», «Печенег», «Припадок», «Рассказ неизвестного человека», «Святой ночью», «Скучная история», «Случай из практики», «Спать хочется», «Соседи», «Страх», «Толстый и тонкий», «Три сестры», «Учитель», «Холодная кровь», «Хорошие люди», «Человек в футляре», «Черный монах», «Вишневый сад». (Курсивом отмечены названия произведений, которые, по мнению Максимовича, заслуживают того, чтобы их опубликовать в первую очередь62.) Но из предложенных Максимовичем произведений был напечатан в этот период только «Черный монах». Однако Максимович не допустил, чтобы на этом дело закончилось. Начиная с 1914 г. он перевел и напечатал в периодике некоторые из предложенных рассказов, а большинство — в специальных изданиях. В середине 20-х гг. он полностью реализовал свой замысел.

Причины многочисленных переводов Чехова следует искать в особенностях сербской литературы, которая начинает все больше интересоваться тем, о чем герои думают, а не только тем, что они делают. Сербский рассказ теперь редко обращается к деревне и не представляет ее идиллически. Любимой темой стал город. «Более зрелый» сербский рассказ нуждался и в более зрелых произведениях Чехова, — отсюда и повышенный интерес переводчиков и читателей к таким произведениям, как «Именины», «Припадок», «Дуэль», «Рассказ неизвестного человека», «Моя жизнь», «Человек в футляре», «Ионыч», «Душечка» и «Дама с собачкой».

Против ужасающей банальности обыденной жизни выступают многие сербские писатели, с ней боролся и Чехов. Можно отметить и появление слабовольного героя, сломленного и раздвоенного63, о котором пишет П. Попович в статье «Состояние современной сербской литературы» (1905). Поскольку сербская литература с такими героями столкнулась еще раньше, прежде всего в произведениях русских писателей, особенно Тургенева, а затем и в произведениях С. Ранковича, то слабовольные герои Чехова, далекие потомки лишних людей, нашли подготовленную почву. Полознев, Алёхин, Гуров, художник из повести «Дом с мезонином» и многие другие герои Чехова в большой степени соответствовали потребностям современной сербской литературы. Вопреки этому критика не хотела замечать влияния Чехова на сербских писателей. Упоминается только И. Секулич, а именно ее «Спутники» (1913). Подчеркивая, что И. Секулич первой начала у нас заниматься проблемой отчуждения, Глигорич пишет: «Будучи в изоляции от молодежи, она научилась молчать, как насекомое. Она слушала сверчка, который в ее мир фантазий пришел из книг Чехова. Сверчок — это ее большая и дорогая иллюзия, поскольку он певец простых радостей жизни»64.

Среди любимых писателей Милицы Янкович и Станки Глишечевой был и Чехов. «Перешла в седьмой класс, — говорит героиня «Исповеди», — и чувствую себя взрослее. Это видно по прошлогоднему платью и тому, что читаю. Русская литература — вот мой теперешний идеал. Достоевский, Толстой, Гоголь, Чехов, Горький и Чернышевский! До чего же прекрасно жить!»65

С. Глишечева в своих воспоминаниях подчеркивает, что свободное время она проводила в основном у себя в комнате, среди книг, где из русских писателей были «Тургенев, Гоголь, Чехов, Короленко, Потапенко и др.»66 Между тем постоянное присутствие Чехова в сербской периодике дает основание сделать вывод, что его влияние на сербских писателей было значительно большим.

* * *

Сербская критика на новом этапе стремится глубже проникнуть в творчество Чехова. Годовщину смерти Чехова журнал «Bosanska vila» отметил статьей, которую ему прислал из Петербурга Душан Й. Семиз. Свидетель бурных исторических событий, Семиз приветствует рождение новой, чеховской России: «Это Россия его самых лучших мгновений жизни, его самого большого вдохновения, его самых высоких чаяний. <...> В благородных взорах сыновей русского народа живет надежда, что их земля из этой кровавой бани выйдет чистой. Придет новая жизнь, полная радостного труда и взаимного доверия, и тогда имя Чехова засияет во мраке, потому что он был первым русским художником, каким до него был, быть может, только Пушкин. Благородная душа Чехова ощущала возрождение своего отечества, и, подобно Моисею, он издалека видел обетованную землю, но не суждено ему было ступить на нее»67.

Семиз первым в Сербии заметил, что Чехов, создавая свои произведения, в очень большой степени полагался на читателей: «Его новелла напоминает влюбленных, которые, боясь наскучить друг другу, говорят не открыто, а лишь намеками»68. Благодаря оригинальной художественной манере Чехов стал основателем нового направления в русской литературе. Его ученики — Горький, Андреев, Куприн и другие — пишут рассказы, небольшие по объему, но значительные по содержанию.

Йован Максимович, о котором В. Ягич однажды сказал, что «он знает новую русскую литературу как мало кто в Сербии»69, — автор первого у нас исследования о Чехове и его творчестве. Исследование было напечатано в 1905 г. сначала в журнале «Srpski kniževni glasnik», а потом вышло и отдельным изданием.

Желая как можно лучше и точнее представить читателям творчество Чехова, Максимович на первых шестнадцати страницах дает обширный обзор русской литературы от Пушкина до Толстого, чтобы в конце показать, что Чехов — ее достойный преемник: «Служение общественному сознанию и моральному подъему русского общества, постоянное стремление к лучшей, идеальной жизни и внушение читателю веры в то, что эта жизнь может и должна когда-то наступить, — основные компоненты творчества Чехова, так же как и творчества его великих предшественников и учителей»70.

Рассматривая творчество Чехова в целом, Максимович заметил, что оно охватывает все сферы русской жизни и что в этом отношении Чехов превзошел всех русских писателей. Критиков, которые утверждают, что он показывает зло, но не ищет путей его искоренения, Максимович призывает прочитать еще раз его произведения: «Когда все они будут внимательно изучены, когда будет понята их общая идея, когда мы познакомимся с теми строками, где отдельные художественные персонажи выражают не только свои мысли, но и мысли, желания и надежды писателя, тогда мы убедимся, что произведения Чехова не только — талантливое художественное изображение человеческих недостатков и социального гнета в России, но в то же время — энергичный и громкий призыв к борьбе за освобождение, к борьбе, серьезное начало которой мы видели в недавнем прошлом и, к сожалению, более сильное и страшное продолжение которой скоро должно последовать»71.

Исследование Максимовича получило исключительно высокую оценку в критике72. Русский критик П. Заболоцкий в «Русском филологическом вестнике» так заканчивает свою рецензию об этой книге: «Книжка д-ра Й.Г. Максимовича является в настоящее время одною из наиболее обстоятельных и ценных монографий о Чехове и вполне заслуживает перевода на наш язык...»73

Спустя год после некролога Чехова опубликованного Матавулем в издании «Letopis Matice srpske» (см. примеч. 51), в том же издании было напечатано обширное исследование Н.И. Коробки о творчестве писателя. Русский литературовед подошел к Чехову как к писателю, который полнее всех выразил общественное настроение в России конца XIX и начала XX вв. и который связью со своей эпохой напоминает Пушкина. Между тем судьбы их весьма различны: «Пушкину суждено было начать свою деятельность в эпоху возникновения общественного движения, а завершить ее в период его полного спада. Чехов же начинает в период полного спада общественного движения, а заканчивает в период его относительного подъема»74. Это обстоятельство нашло свое отражение в эволюции идейного содержания творчества Чехова. После таких вводных замечаний Коробка подробно, почти на тридцати страницах, пишет о рассказах и повестях Чехова. Более других привлекают его внимание «Рассказ неизвестного человека», «Скучная история», «Палата № 6», «Моя жизнь» и «Дом с мезонином».

Владимир Станоевич (Трнский) в 1912 г. опубликовал книгу «О России и русских». Разбирая произведения великих русских писателей в непосредственной связи с психологией народа, Станоевич пытается показать эволюцию русской души. Творчество Чехова рассматривается как новый этап этого процесса.

Так называемое «чеховское настроение» — это «жалость и печаль заблудившегося, который непрестанно и напряженно смотрит вдаль, чтобы увидеть дорогу или хотя бы тропинку. Но все напрасно. Нет... Нет солнца, все покрыто мраком, все окутано мглой... этой черной, холодной мглой»75. Таков случай с главным героем повести «Скучная история», профессором университета, который не может найти смысла жизни, с миллионершей из «Бабьего царства», страдающей от бессмысленности существования, с писателем Тригориным из пьесы «Чайка», который понимает, что жизнь и творчество постоянно ускользают от него.

Все герои Чехова — мечтатели, подчеркивает Станоевич. Это не предприимчивые люди, не борцы. «У всех у них русское сердце: искреннее, доброе, отзывчивое. Это русское сердце <...> срослось с организмом всего человечества и намного сильнее и острее чувствует боль и страдания человечества, чем своего организма. Вот что такое русское сердце»76.

В 1913 г. журнал «Srpski književni glasnik» опубликовал рассказ Чехова «Душечка» и послесловие к нему, написанное в 1905 г. Львом Толстым. Готовя рассказ в свой сборник, Толстой опустил те места, которые противоречили его представлению о главной героине. Между тем в журнале «Srpski književni glasnik» «Душечка» опубликована полностью.

Имя Чехова теперь часто встречается в статьях, посвященных русской литературе и вопросам литературы вообще. Интересные мысли о судьбе литературного творчества высказывает в 1905 г. С.Ч. на страницах журнала «Brankovo kolo». На литературной ниве он видит две группы работников: писателей и читателей. «Настоящий читатель чувствует, как он работает вместе с писателем и становится создателем чужого произведения. И все же в этом содружестве писатель является творцом и художником, а читатель нередко ощущает тихое и глубокое удовлетворение от того, что без славы и молвы создает художественные произведения редкой красоты»77. Несправедливо и бездоказательно говорит критик о якобы пренебрежении к читателю у Чехова и Горького.

В статье Исидоры Секулич «Русская литература и студенты» (1910) русская литература представлена как литература мрака, зимы и смерти, как взрывчатое вещество, которым с удовольствием играют любознательные студенты. Между тем эти игры часто заканчиваются трагически, «потому что не было еще никого, кто был бы сильнее ужасного таланта Достоевского и страшной скуки Чехова»78. Для русской литературы нет совсем плохих людей: самые злостные преступники после тягчайшего греха переживают внутреннее очищение, несчастье приводит их в сознание. И обо всем этом говорится спокойно, без патетики: «Чем сильнее чувства, тем тверже мысль, тем спокойнее и мягче слово».

Извечное столкновение действительности и мечты, как правило, перерастает в трагедию. «И поэтому, — пишет И. Секулич, — в тихие и спокойные ночи всегда пролетает эта чеховская чайка со своим удивительным и таинственным криком. От всех русских веет духом печальной и молчаливой степи, которой природа дала так мало радости». Считая, что русская литература наполняла ужасом душу молодых читателей и оказывала на них гнетущее воздействие, И. Секулич делает вывод: «Даже у самых сильных русская литература вызывает такие переживания, с которыми они не в состоянии справиться; чувствительных же на каждом шагу подстерегает опасность, которой обычный человек уже никогда не сможет избежать. Эстетический результат пережитых эмоций, без сомнения, позитивен и силен, поскольку русская культура глубока и сильна, как море, и духом своим укрощает материю и страсти. Практический общественный результат неопределен, а может быть, и сомнителен, поскольку у несравненной русской литературы отсутствует одно — утешение»79.

Многие суждения И. Секулич свидетельствуют о влиянии на нее известного исследования Мережковского «О Чехове» (1905). Это, несомненно, — самая значительная встреча сербской критики с русской символистской трактовкой Чехова. Влияние Мережковского было не временным, следы его можно найти и в последующих работах И. Секулич, напечатанных между двумя войнами. Однако в истории сербской литературы эти мысли И. Секулич не нашли отражения.

Воспоминания современников о Чехове, которые стали появляться сразу после смерти писателя, охотно публикуют периодические издания. Так, журнал «Brankovo kolo» напечатал воспоминания Горького о Чехове80. Воспоминания Горького о Чехове полностью напечатала только газета «Dnevni list»81. Другие газеты и журналы публиковали в основном отрывки и чаще всего под названием «Чехов об учителях». Газета «Srbobran» связала их с нашими условиями жизни, сопроводив публикацию примечанием, в котором редакция газеты обращала внимание сербской общественности на трудное положение учителя в Сербии82.

Воспоминания Бунина о Чехове появились в газете «Stampa» в 1905 г.; воспоминания Дорошевича — в газете «Politika» в 1905 г., а П.П. Гнедича — в газете «Dnevni list» в 1911 г. Об ученических годах Чехова писали газеты «Večemje novosti», «Beogradske novine» и «Štampa»83.

Из вышесказанного видно, что литература о Чехове в этот период становится значительно богаче и разнообразнее. Закончилась пора знакомства, началось изучение творчества Чехова. Мелкие, информативные статьи сменились серьезными, аналитическими исследованиями.

Работая над книгой о Чехове (см. примеч. 71), Максимович во многом опирался на «Очерки по истории русской литературы XIX в.» Е. Соловьева (Андреевича). Продолжатель традиций народнической критики, Соловьев оставлял без внимания вопросы художественной формы, что в большой мере проявилось и у Максимовича. Между тем в оценке творчества Чехова критики разошлись во взглядах. Дискуссию с Соловьевым Максимович начал еще тогда, когда читал его «Очерки». Так, например, в тексте: «Со своим огромным талантом, своим неверием в счастливое будущее людей Чехов пришел уже на оголенное хищниками и кулаками место, и оно поразило его своим унылым однообразием, своею безжизненностью, следами разрушения, печатью отчаяния и ненужности» — Максимович над словом «неверием» поставил звездочку, а сбоку написал: «Есть и обратное»84. Отмечая, что пессимизм Чехова чисто интеллектуальный, Соловьев пишет: «Любопытно то, что о грядущих лучших днях у Чехова говорят самые глупые люди, вроде полковника Вершинина». Максимович подчеркнул слова «самые глупые», поставил знак вопроса и приписал: «Говорят и лучшие»85.

Наконец, Соловьев и Максимович отличаются и окончательным суждением о Чехове. В то время как первый считает, что на вопрос «что остается делать человеку?» Чехов лучше всего ответил пессимистическими развязками своих драм, второй утверждает, что Чехов верит в победу добра и правды и своим творчеством старается показать путь в счастливое будущее.

Хотя об этом нигде не упоминается, Максимович пользовался и книгой Волжского «Очерки о Чехове», в которой он нашел интересные мысли об идеализме и пантеизме Чехова86.

Книга Максимовича дала сербским читателям множество новых сведений и интересных наблюдений о Чехове. Конечно, в ней есть и определенные упущения, некоторые слишком вольные толкования и необоснованные утверждения, однако все это не умаляет ее ценности. В сербской критической литературе о Чехове она осталась трудом исторического значения. Ее значение усиливается тем, что это — первая книга о Чехове, напечатанная за пределами России.

Известно, что в толковании «Душечки» Толстой разошелся с Чеховым. Чехов мягко иронизировал над ограниченной и несамостоятельной Душечкой, Толстой же в ней видел идеал женщины. Отголоски этого мнения можно найти и в сербской критике. В рецензии на книгу Чехова «Рассказы» (1914) Васа Стаич противопоставил жизни в футляре прекрасные и благородные подвиги человеческой души. «Есть Душечка, — пишет Стаич, — рожденная любить и служить, вносить в жизнь близких как можно больше света и тепла»87. В этот период статей, приходящих с Запада, которые в предыдущий период сыграли значительную роль в освоении Чехова, в печати не появляется. Литература о Чехове теперь приходит большей частью из России непосредственно (Соловьев, Волжский, Скабичевский, Грингмут и др.). И хотя нет переводов работ Михайловского, Коробка широко его цитирует. Со ссылкой на Михайловского и Максимович утверждает, что у Чехова до 1890 г. не было сформировавшегося мировоззрения и что он с фотографической точностью лишь фиксирует то, что видит вокруг себя. И все-таки в сравнении с периодом до 1904 г. суждения русских народников присутствуют в меньшей степени, и, что всего важнее, — они подвергаются критическому анализу. Скабичевского и Михайловского оттесняют Волжский и Мережковский.

Бросается в глаза тот факт, что ведущие сербские критики не писали о Чехове. Даже Скерлич, от которого в первую очередь можно было бы этого ожидать. Он, очевидно, знал творчество русского писателя, но не написал о нем даже тогда, когда должен был написать, например, в рецензии на книгу французского исследователя Осипа Лурье «Психология русских романистов XIX века» (Париж, 1905), т. к. Лурье считал, что у Чехова «нет и следа великого искусства», что его творчество «однообразно, мрачно и уныло», что это писатель, которого «отличает отсутствие глубины»88.

Чехов в Сербии вначале считался безыдейным и несоциальным писателем, а Скерлич требовал от литературы прежде всего социальной направленности. О Чехове часто говорили как о писателе, чьи произведения исполнены пессимизма, а Скерлич был ярым противником этой вредной «литературной заразы»89. Позднее, когда ведущий сербский критик познакомился с повестью «Мужики» (1901) и исследованием Максимовича, он изменил свое отношение к Чехову. Об этом свидетельствует и то, что в журнале «Srpski književni glasnik» за период, когда Скерлич был редактором (1905—1914), напечатано целых семь рассказов Чехова. И выбор их определялся позицией редактора. Это — «Моя жизнь», «Без заглавия», «Страх», «Шуточка», «Душечка», «Гриша», «Двадцать девятое июня».

1914—1940 гг.

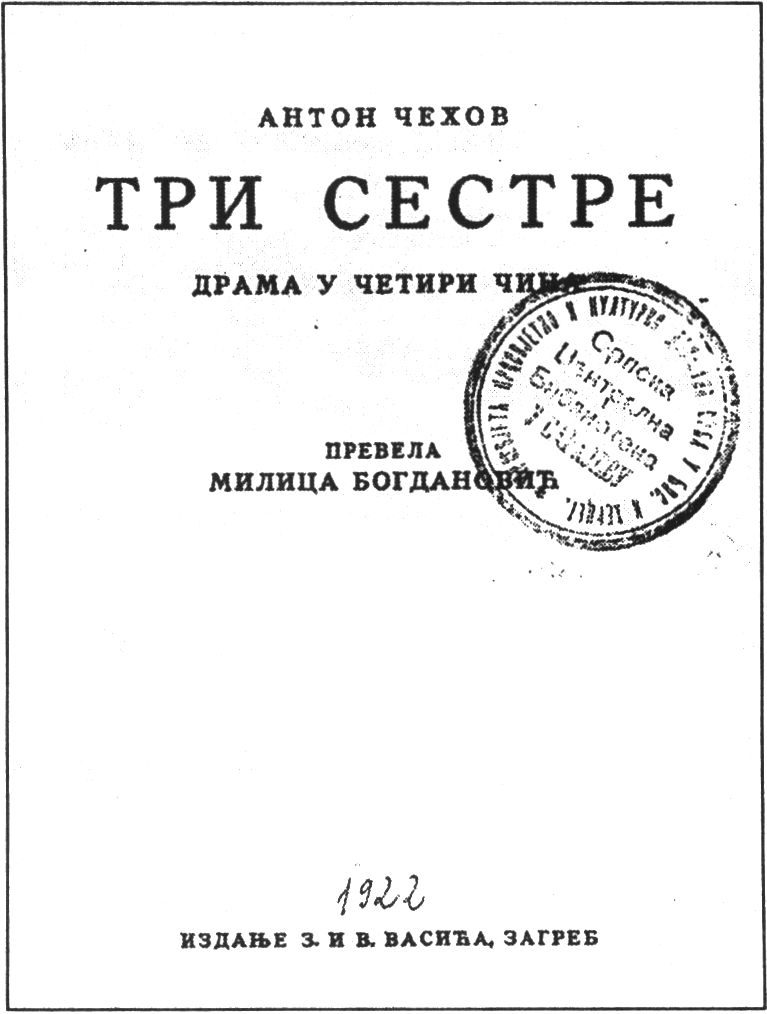

Первое отдельное издание прозы Чехова после войны появилось в 1920 г. Возобновленное издание «Дешевой библиотеки русской литературы» ознаменовалось небольшой книгой, в которую входили рассказы «То была она!», «Страшная ночь», «Знакомый мужчина» и «Злой мальчик». Их перевел Н. Вукайлович90. В том же году печатаются «Восклицательный знак», «Произведение искусства», «В цирюльне», «Тссс!...» и «Дамы»91. Переводчик М.О. Глушчевич опубликовал эти рассказы еще в 1906 г. в газете «Samouprava». Сборник «То была она!» уже спустя год вышел вторым изданием, в которое, кроме старых переводов, вошел рассказ «Кривое зеркало».

В 1921 г. вышло также шесть отдельных изданий прозы Чехова. В книге под названием ««Черный монах» и другие рассказы» напечатаны «Дама с собачкой», «Роман с контрабасом», «Душечка», «Водевиль», «Налим», «Мужики», «Унтер Пришибеев», «Святою ночью», «Ванька», «Студент» и «Ведьма». Перевел их Й. Максимович.

По «Рассказу неизвестного человека» получила название вторая книга, в которую вошли еще «Злоумышленник», «Беда», «Дачники», «Живая хронология», «Страх», «Спать хочется», «Детвора», «Человек в футляре», «Пересолил» и «Ионыч». Переводчик Й. Максимович.

После этого вышли две небольшие книжки. Издательство З. Спасоевича выпустило «Цветы запоздалые» в переводе З. Велимирович, а Художественная библиотека — «Каштанку» в переводе Й. Максимовича92.

Без указания на год выхода в книге № 8 «Художественная библиотека» напечатала рассказ «Несчастье» в переводе Й. Максимовича. Сообщения и короткая заметка в журнале «Nova svetlost» свидетельствуют о том, что и эта небольшая книга вышла в 1921 г.93 В следующем, 1922 г. Максимович опубликовал еще две книги своих переводов. В одной из них — «Дуэль», в другой — «Холодная кровь», «Володя большой и Володя маленький», «Житейская мелочь», «Скучная история», «Несчастье», «Анюта», «Юбилей», «Припадок» и «Шведская спичка». И. Секулич в рецензии на последнюю книгу отмечает, что Чехов писал главным образом короткие, подчеркнуто ритмичные рассказы, «иногда печальные со смешным подтекстом, иногда наоборот; писал черным по белому, белым по черному, писал простые, истинно правдивые рассказы». По оценке критика, Максимович переводит «легко, непринужденно, но наспех; с большой любовью, но с недостатком уважения»94.

Четвертым номером библиотеки «Svetlost» в 1922 г. в Вене вышла книга «Новеллы» Чехова, в которую вошли рассказы «Новогодние великомученики», «Гриша», «Душечка» и «Двадцать девятое июня». Думая о доступности книги и для сербов, и для хорватов, издатель напечатал ее и латиницей, и кириллицей. В том же году в номере XI этой библиотеки напечатана повесть «Мужики».

В 1923 г. Максимович напечатал переводы рассказов «Дом с мезонином» и «Княгиня» под названием «Социальные новеллы». В том же году сербское товарищество книгоиздателей опубликовало 18 рассказов в переводе Косары Цветкович: «Ведьма», «Верочка», «Враги», «Зиночка», «Несчастье», «Поцелуй», «На пути», «Тоска», «Лишние люди», «Муж», «Иван Матвеевич», «Отец семейства», «Необыкновенный», «Кошмар», «Холодная кровь», «Длинный язык», «Свадьба» и «Чтение». В большом предисловии, о котором речь пойдет ниже, Яша Проданович подчеркнул, что большая часть рассказов Чехова производит впечатление немотивированных и незаконченных. «Рассказы Чехова с этой точки зрения, — пишет критик, — неодинаковы по ценности: есть рассказы, под которыми свободно мог бы подписаться и сам Тургенев, но есть и такие, под которыми не подписались бы даже неизвестные репортеры дневных газет. Художественное воздействие не всегда одинаково: иногда это выходящий из берегов стремительный поток, а иногда пересохший ручей. Великие писатели умеют направить буйный поток по нужному руслу и знают, что им делать на плотине. Чехов словно презирал эту профессиональную сторону творчества, с которой не могут не считаться даже гении...»95

В 1925 г. отдельным изданием был напечатан рассказ «Гриша», а затем наступил период затишья, который длился вплоть до 1931 г., когда во второй раз появилась «Каштанка». Новый сборник вышел в Белграде в 1933 г. под названием «Аптекарша» в переводе Владимира Бабича. Кроме этого рассказа, в сборник входят «Живая хронология», «Кривое зеркало», «То была она!», «Сапоги», «Счастливчик», «Знакомый мужчина», «Злой мальчик», «Смерть чиновника», «Шило в мешке», «Клевета» и «Страшная ночь». Спустя год Бабич выпустил книгу переведенных юмористических рассказов, в которую вошли «Хамелеон», «Орден», «Винт», «Лошадиная фамилия», «Роман с контрабасом», «Ну, публика!», «Perpetuum mobile», «Загадочная натура», «Певчие», «Восклицательный знак», «Оратор» и «В номерах»96.

Не известен год выхода рассказов «Каштанка» с иллюстрациями В. Жедринского, «Цветы запоздалые» в переводе З. Велимирович, «Беззаконие» и «Происшествие», которые дважды вышли в переводе Милицы Яковлевич-Мирьям: в издательстве «Библиотека Фортуна» и «Библиотека русских писателей» С. Грузинцева. Обе книжки получили название по первому рассказу, и, судя по инвентарному номеру в Народной библиотеке, обе вышли в двадцатые годы97.

Не указан год издания рассказов «Новогодние великомученики» и «Гриша», которые выпустило белградское издательство «Svetlost». Текст перевода тождествен тому, который напечатан в венском издании «Новеллы» в 1922 г. Неизвестен год издания и рассказа «Протекция» в переводе К. Цветкович. Вместе с ним напечатан и рассказ «Святая простота».

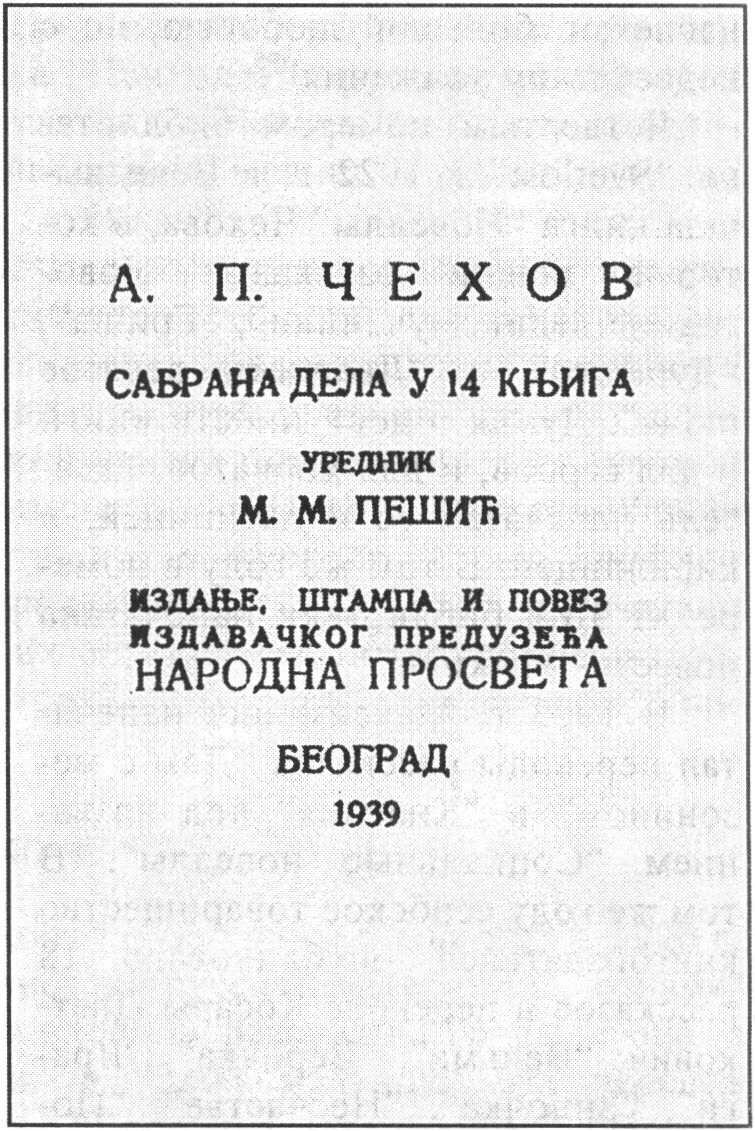

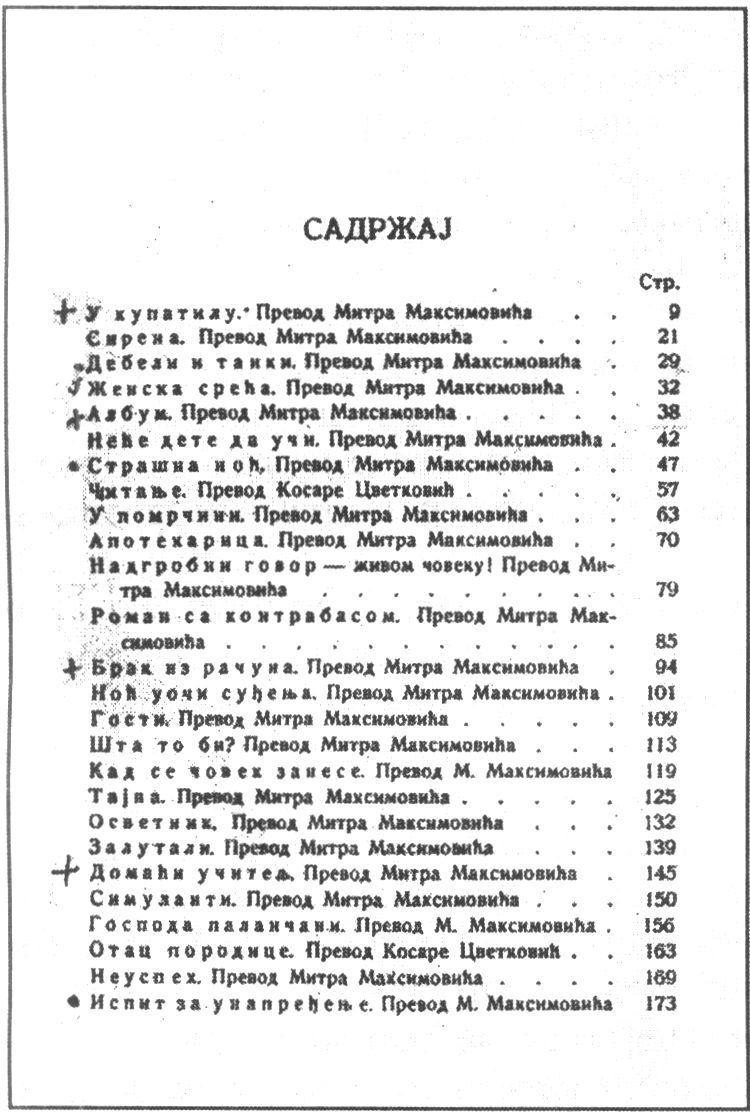

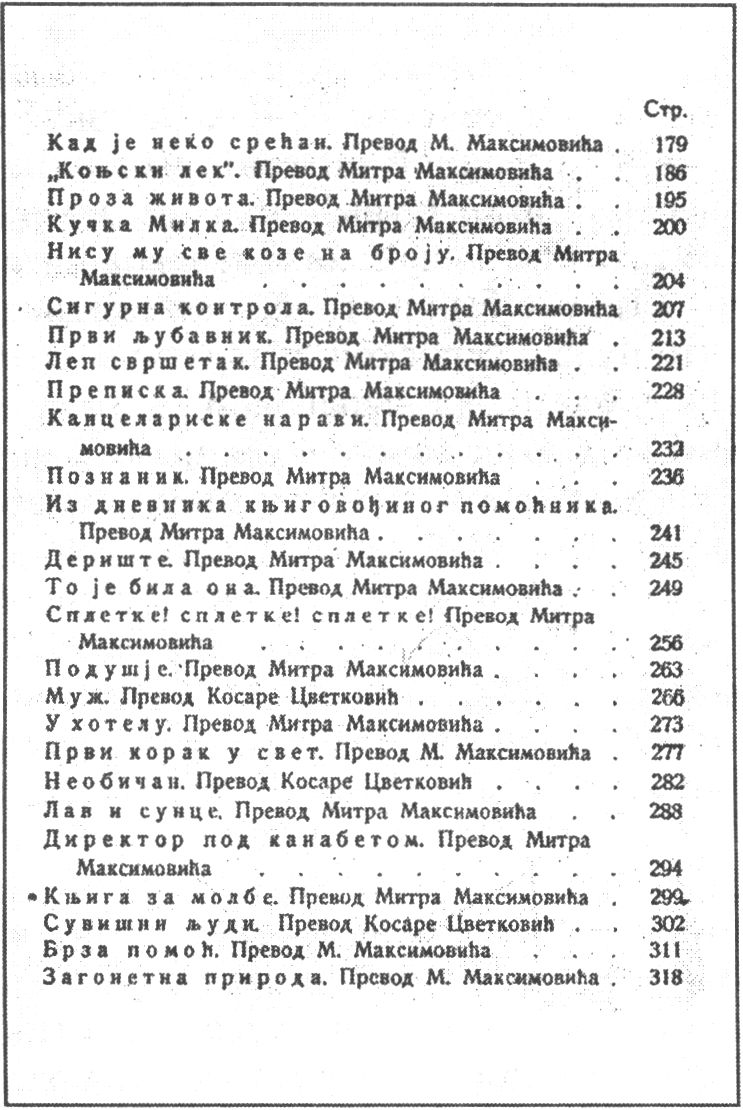

В издательстве «Narodna prosveta» («Народное просвещение») под редакцией Милодрага Пешича в Белграде в 1939 г. вышло собрание сочинений Антона Чехова в 14 томах. В 12-ти первых напечатано в общей сложности 239 рассказов, а в двух последних — полное собрание драматических произведений, за исключением «Платонова» (или «Пьесы без названия»*). Рассказы перевели Митар Максимович, Косара Цветкович, Десанка Максимович, Драгослав Илич, Милодраг Пешич, Сергие Сластиков, Милан Петрович-Шибица, Михайло Подольский, Драгомир Марич и Людмила Михайлович, а драмы — Славка Димич-Пишкин, З. Велимирович и Й. Максимович. В рецензии, напечатанной в журнале «Srpski književni glasnik», Божидар Ковачевич отдал должное «изящно оформленному и хорошо напечатанному изданию», подчеркнув, что оно дает возможность проследить весь творческий путь Чехова: от легких фельетонов до «самых высоких форм искусства»98.

Две мировые войны очертили границы во многом исключительного периода в развитии сербской литературы. Наполненный бурными общественными и литературными событиями, он проходит под знаком непрерывного поиска «новой истины» и новых средств художественного выражения. Между тем этот процесс не означал полного разрыва с предыдущим периодом. Прежде всего потому, что поиски современных литературных форм можно обнаружить и в предвоенный период: «Saputnici» И. Секулич (1913), «Priče, koje su izgubile ravnotežu» («Рассказы, которые потеряли равновесие») С. Винавера (1913), а также и потому, что значительное число признанных писателей продолжает писать в духе традиционного реализма, в этом за ними следуют и некоторые молодые.

Наиболее широким и значительным течением с начала двадцатых годов был экспрессионизм. В конце третьего и начале четвертого десятилетия тон литературной жизни задает группа белградских сюрреалистов, объединенных вокруг альманаха «Nemoguće» («Невозможно»). Одновременно с сюрреализмом и в борьбе с ним возникло течение социальной литературы, которое придало особую окраску сербской литературе четвертого десятилетия XX века.

Словно утратив силу в непрерывной борьбе и дискуссиях, сербская литература периода между двумя мировыми войнами не дала большого числа выдающихся произведений. Это, по всей вероятности, одна из причин того, что издатели обратились к иностранным литературам, чем вызвали гнев своих писателей. В тридцатые годы часто пишут о кризисе отечественной книги и совершенно ошибочно ищут причины этого кризиса в наплыве переводной литературы. Дальше всех в этом пошел Црнянский. «Мы становимся колонией иностранной литературы», — протестует он в 1932 г., выражая опасение, как бы «чужая» литература не отдалила от народа и не отравила молодое поколение99. Противоположной точки зрения придерживался Милан Богданович. Отвечая Црнянскому, он подчеркивает, что мало какая литература в мире так замкнута, как сербская, что в ней есть проявления таланта, но нет совести, и поэтому не следует удивляться тому, что читатели предпочитают другие литературы100. В ходе дискуссии выяснилось, что Црнянский не против иностранной литературы вообще, а прежде всего против ««коммунистической литературы» или ее предшественников, поскольку они означают смерть для нашей, югославской литературы»101.

Те, кто был в стороне от ежедневных дискуссий, могли лучше определить, что нужно сербской литературе. Отмечая, что многие малые народы возродились благодаря переводам, Б. Лазаревич пишет: «Почти все литературные течения у этих народов возникли благодаря переводам. Разве нужно специально доказывать, в какой степени переводы с русского, немецкого и французского повлияли на нашу литературу?»102

В период между Первой и Второй мировыми войнами было опубликовано в общей сложности 28 книг рассказов Чехова, которые, согласно официальным данным, вышли 30 изданиями. Между тем, по-видимому, издатели не всегда сообщали о повторных изданиях. Иначе как объяснить тот факт, что книги «Черный монах» и «Рассказ неизвестного человека», напечатанные в 1921 г., можно было купить в книжных магазинах вплоть до самой войны?103

В этих книгах большую часть составляют юморески и рассказы для детей, но есть и повести, которые выдержали по несколько изданий. Собрание сочинений на сербском языке (1939) сделано по немецкому изданию, которое на русском языке выпустило берлинское издательство «Слово» в 1922 г. Отличий нет ни в содержании, ни в расположении материала по отдельным книгам. Там, где это было возможно, использованы уже существовавшие сербские переводы, а большое число рассказов и драма «Леший» были переведены впервые. В 14 книгах опубликовано в общей сложности 239 рассказов и 14 драматических произведений. Таким образом, сербские читатели в конце 1930-х гг. получили все самые значительные произведения Чехова.

Частота публикаций некоторых рассказов отдельными изданиями свидетельствует, что Чехов в Сербии был известен главным образом как юморист. Самое большое количество изданий имели «Страшная ночь» — 6, затем «То была она!», «Знакомый мужчина» и «Злой мальчик» — по 5, «Роман с контрабасом», «Злоумышленник», «Кривое зеркало», «Каштанка», «Гриша» — по 4 и «Восклицательный знак», «В цирюльне», «Живая хронология», «Новогодние великомученики», «Душечка», «Мужики», «Цветы запоздалые», «Дом с мезонином», «Княгиня», «Несчастье», «Беззаконие», «Холодная кровь», «Происшествие», «Ванька» и «Детвора» — по 3. В этом перечне, как это видно, нет сатирических рассказов, которые были наиболее популярны в период с 1905 по 1914 г. Их сменили рассказы о детях и для детей.

Большое количество изданий свидетельствует о том, что Чехов и в этот период был непосредственно связан с сербской литературой. Вопреки ожиданиям, в литературе двадцатых годов видное место занимают разочарованные, безвольные и неуравновешенные герои. Очевидно, победа над внешним врагом не решила накопившихся в стране общественных проблем. После тяжелых военных испытаний храбрые бойцы салоникского фронта столкнулись со спекулянтами, которые вернулись к своим прежним занятиям. Для этой второй битвы у многих не было ни сил, ни воли. «И у нас теперь, — писал Б. Чосич, — после победы, намного больше сломленных, чем кажется»104.

В первые послевоенные годы сербскую литературу захватывает волна лиризма. «Лирические миниатюры, — пишет Бранислав Милькович в 1925 г., — больше всего отвечали неспокойному времени и смятению каждого»105.

Короткий газетный рассказ, который надолго был забыт, занимает все более видное место. Его утверждению больше всего способствовали газеты «Politika» и «Naša knjiga».

Сельский рассказ, хотя уже и не представляет главного направления в сербской литературе, все еще остается популярным. На показ экономического и морального разложения деревни сербских писателей могли вдохновить произведения Чехова. «Мужики», например, в этот период издаются четыре раза.

Требования сторонников социальной литературы писать о действительности обычным, разговорным языком привели к расцвету очерковой, или, по выражению Глигорича, «репортажной» литературы. Понятие очерка издавна было очень расплывчатым и относилось к самым различным публикациям: от рассказа до злободневного общественно-политического комментария. Размышляя о положительных и отрицательных сторонах этого литературно-публицистического жанра, Миодраг Стаич пишет: «Сильным писателям никогда не помешают ограниченные рамки очерка. <...> Пример Чехова и Мопассана показывает, что короткий рассказ насколько обычен и прост, настолько же силен и глубоко человечен»106.

Стремясь объяснить то сильное впечатление, которое русская литература производит на читателей, Бора Чосич пришел к выводу, что большинство молодых писателей, «не подражая прямо и не ссылаясь непосредственно на то, о чем рассказывалось в произведениях Чехова или Достоевского», сознательно перенимают характер и настрой этой литературы и таким образом проходят через «то, что можно было бы назвать «русским периодом»»107. Относится ли это замечание к сербским писателям, которые работали в период между двумя мировыми войнами?

Говоря о своих любимых писателях, Бранко Чопич никогда не забывал Чехова. Например в беседе с Н. Дреновцем он сказал: «Как мне кажется, самое большое влияние на меня оказали Андрич, Горький, Чехов и Гоголь»108. Аналогичное признание он сделал и в 1972 г., когда ему была присуждена премия Негоша. При этом он упомянул Гоголя, Сервантеса, Гашека, Андрича и «мягкого Чехова»109.

Рассказчик и романист Милан Кашанин признается, что не является усердным читателем, и добавляет: «Но, как и все, я знаю основных мировых писателей и нет-нет, да и прочитаю вечером страницу-другую из Эсхила или Монтеня, из Чехова или Пруста»110.

Вспоминая о том, что он изучал в свои студенческие годы, Младен Лесковац заявил: «Я, как говорится, начал с русских писателей, но ни Толстой, ни тем более Достоевский не удовлетворяли меня до конца и надолго: все больше я возвращался к Чехову. Думаю, что и сегодня он мне ближе всех великих русских писателей»111.

Яра Рибникар, наряду с Достоевским, которого она глубже всего восприняла, упоминает Гоголя, Гончарова и Чехова, подчеркивая: «Есть вещи, которые временем и годами уносятся безвозвратно, но есть и что-то такое, что именно временем и годами возвращается человеку. Эти старые русские писатели — мои постоянные гости, постоянно я с ними»112.

Среди русских писателей, которых он «страстно» читал, Танасие Младенович выделяет Достоевского, Толстого, Чехова и Гоголя113. Юморист Миле Станкович признает, что он любил Вергилия, Змая, Домановича, Чехова, Кафку, О. Генри, Роллана и Рембо114. Академик Милан Будимир упоминает Кочича, Нушича, Андрича и Б. Станковича. «Из иностранных писателей моему сердцу ближе всех Чехов. Его человечность, теплота, манера удивительного, сдержанного повествования! Это мой писатель! Теперь мало таких писателей; нынешние писатели больше говорят, чем пишут...»115 И в числе любимых книг выдающегося журналиста Предрага Милоевича был Чехов. «Если бы меня спросили, что я читал, — говорит он, — я бы не смог ответить. Но при упоминании Чехова меня обволакивает каким-то теплом: это впечатление от давнего чтения»116.

Присутствие произведений Чехова в сербской межвоенной литературе заметила и критика. В исследовании о Велько Петровиче И. Секулич дважды указывает на связь этого воеводинского писателя с Чеховым. Подчеркивая, что Петрович щадит и сердце, и душу, и себя считает более важным, чем свои произведения и искусство вообще, она пишет: «Чехов, например, совершенно очевидно, не скрывая, проявлял добродушное пренебрежение и к публике, и к художественному творчеству, как своему, так и чужому»117. И. Секулич упоминает Чехова также при разборе отдельных рассказов Петровича. Так, например, о рассказе «Perica je nesretan» («Несчастный Перица») она пишет, что это «чеховский сюжет» и что его герою, как и чеховскому маленькому Ваньке, «несчастливая судьба уготована с детства»118.

В рецензии на книгу «Borovi i masline» («Сосны и оливы») И. Секулич отметила, что в сербской литературе нет «более спокойного» славянского рассказа, чем рассказ Миличича. В нем властвует «тишина картины» и ощущается сдержанность в ритме и выражении. «Есть случаи, когда, подобно тому, как это описано в грандиозно спокойной чеховской «Степи», все же должен налететь ветер и привести в движение все в природе, или когда нужно что-то ответить на позвякивание колокольчиков на отправляющихся в путь мулах»119. И. Секулич упоминает Чехова и в рецензии на два других сборника Миличича: «Žena» («Женщина») и «Čovek i more» («Человек и море»)120.

В тридцатые годы внимание сербской общественности привлек Душан Радич, который за короткое время опубликовал несколько сборников рассказов и роман «Selo» («Деревня»). Исследуя возможные влияния на этого писателя, Ж. Миличевич пишет: «Врачу Радичу как писателю во всем значительно ближе врач и писатель Чехов, чем, например, знаменитые французские писатели Мопассан и Золя, у которых он, вероятно, также учился»121. На торжественном заседании, посвященном двадцатипятилетию со дня смерти Д. Радича (1963), Добрица Чосич горячо говорил о его прозе. В эстетическом смысле Радич, по мнению Чосича, усовершенствовал сербский реалистический рассказ, используя опыт, вынесенный им «из чтения французской реалистической и натуралистической литературы и произведений русского реализма конца девятнадцатого века, в первую очередь — Чехова»122.

И проза Боры Станковича дает материал для исследования. Например, атмосфера в его незаконченном романе «Gazda Mladen» («Хозяин Младен») очень близка чеховской «жизни в футляре». Следы влияния Чехова можно найти и в творчестве Ефты Угричича и Момчило Милошевича, особенно в отдельных рассказах, которые в тридцатые годы вышли в издательстве «Naše knjige» («Наши книги»)123. Заслуживает исследования и творчество Жака Конфина. Среди возможных источников книги «Što godina — dvadeset groša» («Что ни год — двадцать грошей») Миодраг Протич назвал и Чехова124.

Четыре десятилетия спустя после случая с рассказом Нушича «Jedna vedra noč» в сербской литературе произошло еще одно событие, в котором фигурировало имя Чехова. На этот раз дело касалось поэта и прозаика Милутина Йовановича, опубликовавшего в 1928 г. в газете «Politika» рассказ «Ambicije majora Milije»125. Вскоре после этого в журнале «Srpski književni glasnik» появилась заметка, в которой приводились некоторые абзацы из рассказа, опубликованного в «Политике», и из перевода Максимовича. Сопоставление этих абзацев доказывает, что Йованович почти дословно использовал рассказ Чехова «Орден»126. Неподписавшийся хроникер был прав. Рассказ Йовановича полностью соответствует рассказу Чехова. Только имена героев и названия орденов переделаны на сербский лад и вместо преподавателя французского языка фигурирует чиновник Тимотие. Случай этот настолько вызывающий, что наводит на мысль, не хотел ли Йованович, возможно, на пари, проверить сербских читателей и критиков, сможет ли кто-нибудь из них узнать Чехова. Но в таком случае было бы естественно, если бы он, когда его раскрыли, публично ответил на заметку в журнале «Srpski književni glasnik» и на острую критику Й. Ослера в загребском журнале «Kritika»127. Поскольку этого не произошло, можно высказать другое предположение: Йованович только перевел рассказ Чехова и изменил на сербский манер имена героев, а по ошибке был назван автором.

* * *