С русской литературой иранцы начали знакомиться еще в позапрошлом веке. Но литературные контакты между Ираном и Россией тогда были крайне редки. Более регулярными и значительными они стали в XX столетии, содействуя знакомству иранского читателя с русской литературой, в первую очередь благодаря переводам.

В годы наибольшего развития переводческого дела можно было слышать в Тегеране, как местные литераторы говорили между собой, что якобы в Иране переводится и издается произведений русской литературы не меньше, чем на Западе. Разумеется, это было преувеличением. Но что поделать. Иранец любит прибегать к гиперболам, особенно в пылу горячих споров. Эта привычка идет от крупных эпических произведений, которые хорошо знакомы и интеллигенции, и неграмотным людям. Скажем, в «Шах-наме» Фирдоуси, если описывается сражение, то бой такой жаркий, что земля сходится с небесами, а конь героя Рустама Рахш такой сильный, что «Кита он раздавит ударом копыт» и т. п.

Конечно же, Иран не может равняться с каким-нибудь из крупных западноевропейских государств в ознакомлении своих соотечественников с русской литературой. Бесспорно, каждая из таких стран Запада как, скажем, Франция или Германия, значительно больше опубликовала переводов русской классики, чем Иран. Но эта восточная страна имела гораздо меньше возможностей и получила возможность распространять у себя произведения русских писателей и поэтов намного позже, чем в любом из названных европейских государств. В сущности, переводы русской литературы на персидском языке начали появляться в Иране в 20—30-х годах XX столетия, к тому же их было очень мало. Вот что сказал по этому поводу известный иранский литературовед и ценитель литературы Абдолали Дастегейб в статье «О переводах русской литературы на персидский язык», опубликованной в тегеранском журнале «Пеяме новин» («Новый вестник») в 1959 году: «Русская литература с ее блестящими поэтами, такими как Пушкин и Лермонтов, которые обладали тонким чувством восприятия и изящным слогом, а также писателями как Гоголь, Тургенев, Чехов, Горький, Достоевский и Толстой, способными просто и понятно раскрывать глубокие и возвышенные идеи, еще двадцать лет тому назад была для иранцев незнакомой. Было переведено на персидский язык лишь несколько стихотворений Пушкина и несколько коротких рассказов Чехова (например, «Крыжовник», переведенный Садеком Хедаятом в 1932 г.), что считалось большим событием. Тогда иранский народ был лишен возможности пользоваться великой сокровищницей одной из самых выдающихся литератур мира»1.

Совершенно верно писал А. Дастегейб о состоянии переводов русской литературы на персидский язык и это относилось к периоду не такого уж далекого прошлого, ограниченного 1940 годом.

То было смутное время в Иране, обстановка в стране была сложной, тяжелой, и иранская интеллигенция еще не определила свои позиции. Диктаторский режим шаха Реза-Пехлеви, продержавшийся в Иране 16 лет (1925—1941), не способствовал расцвету культуры. А издание переводной, и в особенности русской литературы было в те годы под запретом.

Развитие переводческого дела в Иране было связано с важным явлением в персидской литературе 20-х годов. Молодые иранские литераторы поняли, что нельзя довольствоваться одной поэзией, что надо создавать свою современную художественную прозу, вводить в национальную литературу на равных правах со стихами роман, повесть, рассказ, фельетон, пьесу европейского типа. Хотя иранская традиция и знала средневековый роман и рассказ, но они очень устарели и к концу XIX в. почти полностью были вытеснены поэтическими жанрами.

Революция 1905—1911 гг. стимулировала рождение сатирических рассказов и фельетонов, которые приближались к прозе нового, европейского типа (лучшим примером того были остро сатирические и юмористические злободневные короткие рассказы Деххода), однако в полном смысле современные романы, повести и рассказы начали появляться в Иране в 20-е гг. и получили быстрое развитие в последующие десятилетия.

Но это был больше количественный рост новой персидской художественной прозы. Писателям, подавляющее большинство которых были самоучками, очень недоставало мастерства, профессионализма, опыта. Образовавшийся большой, без преувеличения, угрожающий разрыв между количеством и качеством издававшихся произведений был вскоре замечен как писателями, так и читателями, в первую очередь теми образованными людьми, которые владели иностранными языками и могли сравнить европейский роман, повесть и рассказ с появлявшимися в Иране персидскими. Литераторам стало ясно, что необходимо как можно быстрее ликвидировать этот нетерпимый разрыв, чтобы не оттолкнуть иранского читателя от национальных произведений художественной прозы. Но идти только «своим» путем — на это потребовалось бы слишком много времени. Поэтому пришлось обратиться к богатому опыту мировой литературы и искать наиболее эффективные способы скорейшего его освоения. Самым подходящим здесь учителем оказался, естественно, перевод на персидский язык зарубежной художественной прозы, в том числе русской.

Надобно сказать, что о русской поэзии иранские поэты получили представление значительно раньше, чем о прозе. Например, известный иранский поэт Фазыл-хан Гарруси уже в начале XIX в. знал о Пушкине и встретился с ним на Кавказе в 1829 г.2 Другой пример. В 1837 г. классик азербайджанской литературы Мирза-Фатали Ахундов написал на персидском языке, которым он владел в совершенстве, стихотворение «На смерть Пушкина», переведенное в свое время на русский язык А.А. Бестужевым (Марлинским). Персидский оригинал считался утерянным, но в ноябре 1936 г. знатоку творчества Ахундова проф. А.А. Шарифу удалось обнаружить его в архиве и опубликовать. Все это дало тогда основание полагать, что в Иране об этом стихотворении, посвященном трагической гибели Пушкина, узнали лишь почти через 100 лет после гибели поэта. Однако известно, что М.Ф. Ахундов имел обыкновение посылать свои произведения, в том числе в рукописном виде, письма и всевозможные литературные проекты различным государственным, общественным и культурным деятелям Ирана. Мог он послать им копию и своего стихотворения «На смерть Пушкина». Тем более, что оно было написано на персидском языке и как бы предназначалось для отправки в Иран. Если это предположение верно и стихотворение попало в Иран, то иранские литераторы могли уже тогда получить большее представление о величии Пушкина и одновременно узнать о Ломоносове, Державине и Карамзине, упоминавшихся в поэме Ахундова.

Разумеется, более полное представление о русской поэзии иранцы стали получать позже по переводам с европейских языков. Так, первый перевод на персидский язык «Горя от ума» Грибоедова появился в Иране в 1900 году3.

О произведениях русских прозаиков — Достоевского, Толстого, Гоголя — иранские читатели узнали только в начале XX в., а по-настоящему ознакомились с ними намного позже.

Положение резко изменилось в 40-х и 50-х гг. За этот короткий срок в Иране вышли на персидском языке многие произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Крылова, Чехова, Достоевского, Тургенева, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, А. Островского, Белинского, Чернышевского и многих других русских прозаиков, поэтов и критиков. Появились на персидском языке и произведения советских писателей. Кроме того, в иранской периодической печати были опубликованы статьи о жизни и творчестве многих дореволюционных русских и советских писателей. Проводились также литературные вечера, устраивались выставки, организовывались радиопередачи, в которых иранцы популяризировали творчество русских и советских литераторов.

Особая роль в этом важном деле принадлежала Иранскому обществу культурных связей с Советским Союзом, основанному 31 октября 1943 г., а также его официальному органу журналу «Пеяме ноу» («Новый вестник», позднее он был переименован в «Пеяме новин» с тем же значением).

Первый номер «Пеяме ноу» вышел в августе 1944 г. и издавался ежемесячно. Значительное место журнал уделял популяризации русской и советской классики, регулярно публикуя стихи и художественную прозу, а также статьи иранских литературоведов и критиков.

Иранское общество культурных связей с СССР и журнал «Пеяме ноу» («Пеяме новин») объединяли переводчиков, помогали им источниками, биографическим материалом, пособиями по системе и технике перевода, что поднимало квалификацию переводчиков.

Интерес к русской литературе неуклонно возрастал. По сведениям наиболее полной трехтомной «Библиографии печатных книг на персидском языке»4, больше всех переводились к 1973 г. на персидский язык и издавались в Иране произведения следующих русских поэтов и писателей: Чехова — 53 раза, Л. Толстого — 37, Достоевского — 25, Тургенева — 24, Пушкина — 18, Горького — 15, Гоголя — 10, Салтыкова-Щедрина — 5, Крылова и Некрасова — 4, и т. д.

Из приведенных цифр видно, что наибольшим успехом в Иране пользовались произведения Чехова, они не залеживались на полках книжных магазинов Тегерана и провинциальных городов.

Такой количественный скачок в деле перевода русской художественной прозы можно объяснить изменением политической обстановки в Иране в эти годы. Известно, что в 1941 г. диктатор Реза-шах под давлением народных масс вынужден был отречься от престола, что повлекло за собой некоторое смягчение существовавшего полицейского режима. Разрешены были политические партии, снята была цензура, стали издаваться прогрессивные газеты и журналы, начали свободно печататься произведения передовых иранских писателей, которые вышли из тюрем и вернулись из ссылки. Первыми переводчиками произведений русской литературы были иранские прогрессивные писатели и общественно-политические деятели, которые теперь могли без страха и опасения заняться любимым делом.

* * *

Рассказы и пьесы Чехова, как и произведения других русских писателей, часто переводились, особенно в первое время, с западно-европейских языков, что приводило нередко к досадным издержкам. К ошибкам западноевропейского перевода прибавлялись и свои ошибки, так как иранский переводчик не всегда во всех тонкостях знал французский, английский или другой европейский язык. И все же перевод с перевода был каким-то выходом из положения.

При Реза-шахе знание русского языка само по себе было уже криминалом. Во всяком случае люди, знающие русский язык, были на учете в тайной полиции, так как считалось, что они могут симпатизировать Советскому Союзу и представлять угрозу военно-полицейскому шахскому строю. Поэтому они скрывали знание языка от властей, не пользовались им и даже старались забыть его. Исключение составляли немногие знатные лица, которые пользовались доверием правящей верхушки и выполняли различные ее поручения, при которых требовалось знание русского языка. К счастью, этот жестокий режим просуществовал недолго и не успел «вытравить» русский язык. К 1941 г., когда пала власть Реза-шаха, еще были живы иранцы, знавшие русский язык. Из них и вышли переводчики русской литературы не с языка-посредника, а с русского оригинала произведений Чехова.

Но и те переводы рассказов и пьес Чехова, которые делались с оригинала, содержали немало ошибок. Отметим наиболее типичные из них. Это прежде всего искажения текста, проистекавшие из-за недостаточного знания особенностей русского языка, быта, культуры, этнографии русского народа. По этой же причине встречались буквализмы, приводившие к удивительным курьезам. И наконец — произвол переводчика. Не зная, как перевести фразу, он ее опускал, либо соединял с предыдущими или последующими, передавая своими словами общий смысл. Особую трудность для иранского переводчика представляли имена собственные, которые в арабской графике искажались настолько, что их нельзя было узнать. Что же касается значимых имен, очень важных у Чехова, то они оставались в переводе на персидский язык без тех существенных оттенков, которые украшают чеховский стиль.

Все это следует, очевидно, рассматривать как болезни роста в процессе совершенствования мастерства начинавших переводчиков, взявшихся за новое, трудное, но крайне нужное дело. Пожалуй, важнее подчеркнуть не столько неудачи, сколько то, что переводчики успешно преодолевали трудности. Разумеется, и сейчас в переводах встречаются досадные огрехи, но они все-таки случайны, связаны с неудачным подбором переводчиков. При всех неудачах иранские переводчики сумели ознакомить своих соотечественников с Чеховым в целом лучше, чем с другими русскими писателями.

О степени популярности произведений Чехова в Иране уже сообщалось в нашей печати. В статьях А. Остовара5 и А.З. Розенфельд6, опубликованных соответственно в 1957 и 1958 гг., приведены интересные сведения о переводах произведений Чехова на персидский язык. Так, А.З. Розенфельд писала: «Нам удалось зарегистрировать свыше 60 произведений А.П. Чехова, переведенных на персидский язык, но, конечно, это лишь очень приблизительная цифра, так как в нашем распоряжении были далеко не все журналы и газеты, где могли бы быть напечатаны произведения русской литературы»7.

Разумеется, список А.З. Розенфельд должен быть пополнен прежде всего переводами, опубликованными после 1958 года. В «Библиографии печатных книг на персидском языке» (1973), как уже было сказано, издание произведений Чехова на персидском языке зафиксировано 53 раза. Но «Библиография...» регистрировала только книги, то есть то, что было издано в виде сборников и брошюр. А ведь в тегеранских и провинциальных газетах, журналах, еженедельниках и обозрениях часто помещались короткие рассказы и даже пьесы Чехова, которые «Библиография...» не учитывала. Известно, например, что многие произведения Чехова печатались (и не раз) в таких периодических изданиях, как «Эттелаит» («Известия»), «Иран», «Бахар» («Весна»), «Афкаре Иран» («Иранская мысль»), «Мардом» («Народ»), «Рахбар» («Руководитель»), «Саба» («Зефир»), «Шиве» («Стиль»), «Кабутаре солх» («Голубь мира»), «Пеяме ноу» («Новый вестник»), «Дусте Иран» («Друг Ирана»), «Набард» («Сражение») и т. д. Если принять во внимание, что в 40-х и первой половине 50-х гг. в Иране выходило свыше 150 различных периодических изданий, а временами эта цифра доходила до 250, то станет ясно, что сведения трехтомной иранской «Библиографии печатных книг на персидском языке» о переводах произведений Чехова должны быть значительно дополнены. К сожалению, невозможно сколько-нибудь точно определить, какое количество рассказов и пьес Чехова было напечатано в иранской периодике, так как в свое время такого учета никто не вел, а сейчас не найти подавляющего числа иранских газет и журналов, выходивших в прошлые годы. И все же с большей или меньшей долей вероятности можно утверждать, что цифра трехтомной «Библиографии...» должна быть по меньшей мере удвоена.

Таким образом, можно смело считать, что произведения Чехова переводились на персидский язык и печатались в Иране к началу 1970-х годов не менее 100 раз. Цифра весьма внушительная. И это не считая многочисленных передач по радио и телевидению.

Выше отмечалась особая роль Иранского общества культурных связей с СССР и его официального органа журнала «Пеяме ноу» («Пеяме новин») в ознакомлении иранцев с русской и советской литературой. Что касается популяризации творчества Чехова, то можно сказать, что с этого началась активная деятельность и Общества, и журнала «Пеяме ноу». Примечательно, что на первом же своем заседании (17 мая 1944 г.) «Комиссия по литературе и издательству» Общества приняла решение широко отметить сороковую годовщину со дня смерти Чехова и для этого созвать 17 июля 1944 г. специальное собрание, посвященное творчеству «очень известного русского писателя Антона Павловича Чехова»8 в зале литературного факультета университета, на которое пригласить правительство Ирана, посла СССР и членов посольства, членов иранской академии, профессоров, доцентов, общественных деятелей, журналистов, деятелей культуры. Кстати, десять лет спустя, в 1954 г. в Тегеране Обществом была также достойно отмечена 50-летняя годовщина со дня смерти Чехова и журнал «Пеяме ноу» (1954, № 2) опубликовал большую статью проф. Саида Нафиси о жизни и творчестве Чехова, а также три рассказа Чехова: «Оратор», «Радость» и «Злой мальчик». Различные рассказы Чехова и после часто печатались в «Пеяме ноу» («Пеяме новин»).

Но вернемся к первому номеру этого журнала, который положил начало организованной, систематической и широкой пропаганде творчества Чехова в Иране. Вслед за документами об организации Иранского общества культурных связей с СССР напечатано стихотворение Пушкина «Памятник» в переводе известного иранского филолога и поэта Парвиза Нателя Ханляри. Затем следует большой раздел, посвященный Чехову, который открывается статьей «Антон Чехов» доктора филологических наук, профессора Тегеранского университета Фатимы Сайях.

Это была уникальная женщина-ученый. Она родилась в 1902 г. в Москве в семье известного востоковеда Мирзы Джафара Махалати, 45 лет проработавшего в качестве профессора языка и литературы в Институте восточных языков в Москве. Получив среднее образование, Фатима поступила в Московский университет и успешно окончила его по филологическому факультету. В Москве она вышла замуж за Хамида Сайяха, окончившего юридический факультет Московского университета, и вместе с ним отправилась в 1921 г. в Иран. Вскоре она вернулась в Москву, а в 1934 г. окончательно переехала в Тегеран. Оставшиеся 13 лет (умерла в 1947 г.) Ф. Сайях посвятила любимому делу — исследованию и преподаванию русской литературы в Тегеранском университете (она занималась также сравнительным изучением литератур). Блестяще владея персидским и русским языками (а также европейскими), и будучи безусловно одаренной и эрудированной в области литературы, Ф. Сайях могла переводить произведения русской литературы на персидский язык с оригинала и заниматься исследованием творчества русских писателей. Ее перу принадлежат работы: «Антон Чехов», «Достоевский», «Восток в произведениях Пушкина», «Михаил Шолохов» и др.

Заслуга Ф. Сайях заключалась в том, что она не только одна из первых в Иране знакомила иранского читателя с творчеством выдающихся русских и советских писателей, но и делала смелые и ценные литературоведческие обобщения, что имело большое значение для молодых иранских прозаиков. «Секрет силы и мастерства Чехова, — пишет Ф. Сайях, — состоит в умелом выборе темы, в его сочувствии и сострадании к людям с их горем и печалью. Он любит народ. Чехов — психолог, а его стиль очень прост и естественен. Этими качествами обязательно должен обладать писатель. В произведениях Чехова не найдешь каких-нибудь экстравагантных героев и чрезвычайных событий, его герои, их переживания, их состояния обычны, естественны»9. Еще одна цитата из статьи Ф. Сайях: «Нам не нужна пустозвонная романтика, которая оказала большое влияние на нашу литературу. Для выражения правды и трезвого отношения к жизни, к действительности, для изменения ее к лучшему простота и суровость Чехова нам больше подходит, чем напыщенный и витиеватый стиль»10.

Далее в этом же № 1 «Пеяме ноу» помещена речь О.Л. Книппер-Чеховой, произнесенная 15 июля 1944 г. в Большом театре. Затем напечатана статья «Чехов на персидском языке» профессора и члена иранской академии, крупного иранского филолога, историка, писателя, переводчика, большого ценителя русской культуры и литературы Саида Нафиси (1896—1966). Этот плодовитый ученый, список трудов которого насчитывает свыше 200 работ (среди них крупные текстологические и литературоведческие исследования, романы, рассказы, пьесы, стихи), являлся одним из основоположников иранской филологии, текстологии и литературоведения на современном уровне. И, хотя С. Нафиси находился в СССР не так долго, как Ф. Сайях, он часто приезжал в нашу страну, посетил, и по нескольку раз, Москву, Ленинград, Ташкент, Душанбе, Ереван, Тбилиси и другие города Союза, работал в советских хранилищах рукописей, активно участвовал в различных конгрессах, семинарах и симпозиумах по проблемам иранистики и литературы. Эти контакты укреплялись и расширялись, стали регулярными. Они были использованы Саидом

Нафиси и для изучения русской литературы. Талантливый и высокообразованный иранский ученый увлекся русской литературой и понял ее значение для персидской и мировой литературы. Вот что он писал по этому поводу в статье «Чехов на персидском языке»: «Одно из самых ясных доказательств близости русской литературы к персидской заключается в том, что русскую поэзию и прозу можно очень легко переводить на персидский язык. Многие русские словосочетания, метафоры и аллегории, а иногда и пословицы, имеют эквиваленты в персидском языке». Касаясь причин такого явления, С. Нафиси говорит, что лица, поверхностно рассматривающие этот вопрос, объясняют близость двух литератур сходством культур народов двух стран, и добавляет: «Но если подойти к проблеме с более глубоких, литературоведческих позиций, то станет очевидным, что эта близость проистекает от способов и средств художественного выражения в русской литературе — они близки к персидской литературе больше, чем средства и способы художественного выражения любой другой литературы стран Запада. Мастера русской поэзии и прозы, особенно такие, как Пушкин и Лермонтов, обладавшие тонкими чувствами, изящным слогом и уменьем гладко строить сюжет, или писатели Гоголь, Тургенев, Чехов и Горький, чей стиль отличается особой простотой, выразительностью и доступностью, наконец, Л. Толстой и Достоевский, идеи которых возвышенны и благородны, — все эти черты имелись и в персидской литературе. И так как иранцы с давних времен знакомы с такого рода стилями, то произведения русских поэтов и писателей легко воспринимаются ими на персидском языке. Именно поэтому при знакомстве с ними иранцы не ощущают ничего неестественного. Антон Павлович Чехов и принадлежит к этой плеяде писателей»11.

Очень много сделал профессор Саид Нафиси для популяризации творчества Чехова. Он читал доклады о его творчестве, помогал начинающим переводчикам правильно понимать произведения писателя, принимал активное участие в семинарах, симпозиумах и в работе литературной комиссии Иранского общества культурных связей с СССР, рассматривавшей планы вечеров, различных выставок (книг, фотографий) и радиопередач, посвященных Чехову. В 1965 г. С. Нафиси опубликовал в Тегеране на персидском языке 1-й том «Истории русской литературы». Он завершил и 2-й том, в котором достойное место занимал Чехов. К сожалению, этот том иранский литературовед не успел издать, так как тяжелая болезнь сразила его.

Мы коротко рассказали лишь о двух больших иранских ценителях русской литературы и творчества Чехова, чтобы на этих примерах читатель мог увидеть, какими были пионеры и энтузиасты пропаганды Чехова в Иране. Но назовем здесь и других способных переводчиков произведений Чехова на персидский язык: Бозорг Аляви, А. Мирфендерески, М. Асим, Р. Азерахши, К. Кешаварц, М. Ахи, С. Данешвар, К. Ансари, активно содействовавших ознакомлению своих соотечественников с русской литературой и творчеством Чехова.

* * *

Но первым, кто по достоинству оценил творчество Чехова и фактически призвал знакомить с ним иранского читателя, был выдающийся прозаик и исследователь Садек Хедаят, по выражению отечественных литераторов, «самый иранский писатель» (1903—1951). Именно он первый в Иране перевел на персидский язык рассказы Чехова, издав в Тегеране «Крыжовник» (перевод сделан в 1931 г., а опубликован в 1932 г.), «Пари» (1934), и тем самым проложив путь выдающемуся русскому новеллисту в Иран.

В ту пору он был еще начинающим писателем, издал свой первый сборник рассказов под названием «Заживо погребенный» (1930). Но известный писатель Джамал-заде (1892—1997) уже тогда имел основание сказать о С. Хедаяте: «Среди романов и рассказов, написанных в последнее время, произведения Садека Хедаята занимают особое место. Они так изящны, задушевны и совершенны, что не имеют себе равных... Я рад сообщить своим соотечественникам, что на ниве литературы появился Садек Хедаят. Этот цветок не похож по форме на наши цветы, а его аромат несравним с нашими. Он выдающийся, поразительных способностей писатель, и если наши исследователи ознакомятся с его мировоззрением, содержанием и стилем его творчества, они оценят его по достоинству»12.

За первым сборником появилось значительно большее количество новых интересных реалистических рассказов, повестей, пьес, а также исследований и переводов. В высшей степени скромный и талантливый писатель, Садек Хедаят вскоре получил широкое признание в народе и слава о нем разнеслась по всему Ирану и за его пределами. Его друг, известный иранский писатель и прогрессивный общественный деятель Бозорг Аляви (1904—1997) в 1951 г. (в год, когда трагически оборвалась жизнь С. Хедаята) в статье «Садек Хедаят» назвал его «величайшим современным писателем и основоположником новой персидской литературы»13.

Характерно, что именно С. Хедаят, живший несколько лет во Франции, владевший французским языком, знавший и любивший французскую литературу, обратился не к новеллам Мопассана, а к рассказам Чехова, творческая манера которого была так близка ему.

И словно подтверждая преимущество рассказов Чехова по сравнению с новеллами Мопассана, иранский литературный критик Абдолла Фаръяр в статье «Новеллистика в Англии», опубликованной в 1945 г. в Тегеранском журнале «Сохан», писал: «Возможно, у некоторых вызовут удивление мои слова, если я скажу, что стимулировавшие появление короткого рассказа («шорт стори») в Англии были не английские писатели. В конце XIX века появилось два крупных европейских новеллиста. Одним был француз Ги де Мопассан, другим — Антон Чехов. Новеллы Мопассана своей особой французской окраской привлекали избранных, хотя и получили большое распространение в Англии. Об этом писателе говорили так же, как и о Киплинге — тематика новелл Мопассана привлекает больше, чем мастерство и техника его. Встреча же с Чеховым имела другое значение.

Как только рассказы Чехова были переведены на английский язык и опубликованы, сразу же стало заметно их влияние. Причина этого чрезвычайно большого влияния заключалась в том, что рассказы Чехова имели дело больше с состоянием, чем с действием. Этот метод сочинения рассказов был новым для англичан, и он предоставлял большие возможности писателям, открывал им широкие просторы для творчества.

Как же увлекает мастерское раскрытие состояния, оно просто очаровывает. И вскоре все убедились, что именно рассказ лучше всего может осуществить эти цели».

И далее: «Первым выдающимся последователем Чехова в английском была одаренная и талантливая Кэтрин Мэнсфильд»14.

Мы привели эту сравнительно большую цитату с двоякой целью: во-первых, показать, как высоко ценит иранский критик творчество Чехова; во-вторых, — отметить, что хотя А. Фаръяр и говорит о роли и значении Мопассана для английской литературы, но фактически он призывает иранцев читать не Мопассана, а Чехова, а своих писателей — следовать не мопассановской манере, а чеховской. Ведь если англичане с их богатой новейшей прозой так отнеслись к чеховскому рассказу, как пишет Фаръяр, то иранцам, только начинавшим осваивать рассказ нового типа, и подавно следует учиться мастерству у Чехова. Такое предпочтительное отношение к русскому писателю в сравнении с западноевропейским — явление не частое в иранской литературной критике. Но, как видим, Чехов удостоился столь большого внимания со стороны такого солидного тегеранского литературного журнала, каким был «Сохан».

Чем объяснить такую популярность творчества Чехова в Иране, чем он так привлекал иранцев? Причин, разумеется, много, но мы приведем лишь главные.

Из всех жанровых форм иранской художественной прозы особый интерес в 40-х и 50-х гг. вызывал короткий рассказ, который получил большое распространение в Иране (такая ситуация продолжала оставаться и в последующие годы). Он был любимым, им можно было откликнуться на самые новые и злободневные темы, его легко было опубликовать в журнале, газете, еженедельнике. Рассказы Чехова как нельзя лучше отвечали упомянутым требованиям. К тому же в них иранский читатель находил сюжеты, которые удивительно удачно перекликались с актуальными социальными проблемами иранской жизни 40—50-х гг. Это прежде всего — критика пороков общества (несправедливость, лицемерие, обман, высокомерие, надменность высших чинов, издевавшихся над подчиненными, стремление к наживе нечестным путем, муки и страдания «маленького человека», живущего в тяжелых условиях и т. п.). Такие темы искать не приходилось. Ими были полны в те годы газеты и журналы, о них уже говорилось открыто в учреждениях, на фабриках и заводах, в парламенте (меджлисе). Из деревень поступали жалобы крестьян на жестокость помещиков. В ту пору иранские писатели обращали почти исключительное внимание на городскую жизнь и в своих критических рассказах больше всего изображали тяжелую жизнь мелкого чиновника, нередко подражая в этом Чехову.

Есть, например, перекличка в стиле повествования зачинателя иранского короткого рассказа Мохаммада Али Джамал-заде «Жареный гусь» и раннего Чехова в рассказе «На гвозде».

По существующему в Иране обычаю, человеку, получившему повышение в должности, полагается угостить своих друзей и знакомых пловом и гусем, причем жареный гусь должен быть подан к столу целиком. Герой рассказа Джамал-заде — бедный чиновник, решивший по поводу своего нового назначения купить гуся, чтобы угостить сослуживцев. Но он может сервировать стол всего на двенадцать персон, а гостей ожидается вдвое больше. Денег на покупку еще одного сервиза у него нет. Можно было бы устроить ужин в два приема, но нет второго гуся. К счастью, зашел бедный племянник Мостафа, который предложил выход: когда очередь дойдет до гуся, он, Мостафа, первый откажется от него, утверждая, что все уже сыты, и никто, конечно не осмелится противоречить ему. Гусь останется нетронутым, на следующий день его подогреют и поставят на стол для второй партии гостей. Так и решили. Дядя одел племянника в свой новый костюм, дал ему галстук, носовой платок и посадил за стол. Гости поели закуски, плов, наконец, принесли гуся, Мостафа предложил унести гуся:

— Не луженные ведь у нас желудки, не бездонные же мы бочки, ваше дело угощать, а наше — беречь животы, они нам дороги.

Все шло хорошо. Хозяин, расхваливая гуся, предлагал отведать его, а племянник настоятельно требовал пожалеть гостей и убрать его. Чтобы остаться вне подозрений, хозяин продолжал гостеприимно угощать:

— Кушайте, пожалуйста, гусь прекрасный, его жарили на европейском масле, он начинен бургундскими сливами...

И тут произошло неожиданное. Не устояв, перед соблазном, первым кинулся на гуся Мостафа, а за ним и все остальные. Дядя со злости выгнал племянника из дома. Но тут он вспомнил о потерянных новом костюме, галстуке, носовом платке и поклялся никогда больше не добиваться повышения в должности.

Естественно, все реалии (имена героев, их языковый колорит, манеры, обстановка и т. п.) иранские. Но основной сюжет, композиционное построение рассказа, сатирическая направленность имеют много сходного со стилем раннего Чехова. Не собираюсь утверждать, что Джамал-заде копировал или подражал Чехову, но что между рассказами двух писателей, иранского и русского, имеется сюжетное и стилевое сходство, спора быть не может. И в этом нет ничего удивительного, так как Джамал-заде был знаком с творчеством Чехова и ценил его.

Приведем еще один пример сходства более позднего времени. Одним из талантливых иранских писателей наших дней является Голямхосейн Саэди (1937—1985). Многие его произведения переведены на русский язык («Траур в Баяле», 1970, «Страх и дрожь» и др.)15. Его рассказы «Зонтик», «Инспектор», «Проводы» при всем их национальном колорите очень напоминают чеховские рассказы о чиновниках. Характерен, например, в этом отношении рассказ «Зонтик».

На окраине города в невзрачном доме запущенного квартала жил со своей женой тихий и скромный труженик шестого отдела Управления регистрации актов гражданского состояния, которого именовали господином Хасани. На более чем скудное жалование он не мог держать служанку, как его начальники, а потому самому приходилось ходить в лавку за продовольствием. Спустившись по деревянным ступеням лестницы, он вышел во двор. Дул холодный ветер и сгущались тучи. Хасани вернулся домой, взял свой старый заплатанный зонтик, повесил его на руку и отправился в город. На базарчике, недалеко от его Управления, он купил сахар, фасоль, муки, немного мяса, катушку черных и катушку белых ниток, сигареты, взял ботинки у сапожника, который предложил господину Хасани выпить стаканчик чая. Но господин Хасани резонно отказался:

— Благодарю Вас, иншаалла, в другой раз. Много у меня пакетов, боюсь польет дождь, размокнут. Надо торопиться домой.

Вскоре на асфальт стали падать крупные капли дождя, ветер усиливался, предвещая бурю. Прижавшись к стене, Хасани решил открыть зонтик и вдруг обнаружил, что его нет. «Где-то оставил», — подумал он. Дождь уже лил как из ведра, а Хасани шел из одной лавки в другую, спрашивал не оставил ли там свой зонтик. Но все очень вежливо давали отрицательный ответ.

И без того затурканный и измученный на работе, сейчас Хасани был совсем разбит. Глубоко опечаленный постигшим его горем (ведь потерян зонтик, которым он так дорожил), Хасани поплелся домой. В дверях жена встретила его совершенно измокшего, грязного, изможденного. Она молча подошла к мужу, приподняла фонарь, осветив им пакеты. Потом спокойно стала снимать покупки с его руки и класть на стол. Когда она сняла последний пакет, на согнутой руке господина Хасани висел зонтик.

Иранских писателей до сих пор привлекает образ бедного, бесправного мелкого чиновника, которого каждый начальник может обидеть, унизить. Беря его под защиту, писатели с тонким юмором или едкой сатирой обличают безжалостных и спесивых начальников, высших чиновников, перед которыми он вынужден угоднически преклоняться, чтобы не потерять работу (рассказы Г. Саэди «Инспектор» и «Проводы»).

Если образ такого чиновника был типичным для русской литературы времен Гоголя и Чехова, то в иранской действительности он жив и сейчас. Вот почему творчество русских писателей-реалистов XIX века служит и в настоящее время примером, образцом для иранских литераторов. Говоря о том, что привлекает иранцев в творчестве Чехова, известный переводчик рассказов Чехова М. Асим писал: «Каждый народ смеется по-своему, но русский смех — с грустью, он восточный. В русском смехе всегда есть слезинка»16.

Мысль о том, что в чеховском юморе комическое соединяется с трагическим, подчеркивали и другие иранские авторы. Им нравилось, что это был не смех ради веселья, а смех, направленный против всего того, что мешало человеку нормально жить.

То же самое подчеркивал в рассказах Чехова иранский критик С. Пархам: «Умение Чехова, — писал он, — соединить юмор и комедию с драматизмом и трагизмом — в этом заключается его мастерство»17.

«Мастерство Чехова в характеристике героев заключается в том, — пишет Ф. Сайях, — что его простые и честные люди говорят на простом языке и о простых вещах. Они недовольны своим безрадостным, бедственным положением <...> жалуются на невыносимую жизнь и, сами того не сознавая, стремятся к лучшей, справедливой жизни. Это стремление возвышает чеховских героев, а горе и терзания укрепляют их человеческие качества. Вот почему Антон Чехов, писатель-реалист, чьи произведения посвящены народу, является также писателем и психологом мирового значения»18.

Итак, иранцам в стиле Чехова нравится многое: умение раскрыть важную тему просто и ярко в коротком рассказе; мастерское использование сатиры и юмора, метко разящих цель, что соответствует традиции персидской литературы. По душе пришлась иранцам и нравственная устремленность рассказов Чехова, что также сообразуется с традицией национальной литературы. Полюбили они и простой, выразительный и ясный язык, который в Иране в это время быстро шел на смену вычурному, сложному и витиеватому языку предыдущих веков.

Но, пожалуй, главное, что привлекло иранских литераторов — это творческий метод Чехова. «Одна из важных особенностей произведений Чехова, — отмечала Ф. Сайях, — заключается в том, что он ищет правду, обращаясь постоянно к реальной жизни <...> Чехов, без сомнения, является совершенным реалистом. Жизнь, действительность, социальные явления — вот темы, которые воплощает Чехов в своих произведениях. Его стиль так изящен, самые маленькие события он изображает так ярко, что читатель понимает и представляет себе их лучше, чем видит в жизни»19.

Но Ф. Сайях не только характеризует творческую манеру Чехова. Она рекомендует молодым иранским новеллистам воспользоваться чеховским стилем при совершенствовании своего мастерства. Обращаясь к ним, она пишет: «Литературный метод Чехова являет собой хороший образец для молодых иранских писателей, так как и они нынче пишут короткие рассказы, посвященные жизни народа». И далее: «Считаю нужным отметить, что никто из писателей не может оказать нашим молодым литераторам такую помощь, которая исходит от Чехова»20.

И призыв Фатимы Сайях был услышан. Многие обращались к ней за консультациями, и она оказывала всем бескорыстную и заинтересованную помощь. Не сомневаюсь, что именно лекции Фатимы Сайях о русской литературе и ее совет учиться у Чехова писать короткие рассказы нашли живой отклик у иранских новеллистов. Это и ее стараниями увеличилось количество переводов Чехова на персидский язык, появилось немало почитателей чеховского стиля.

В 1957 г. в Тегеране вышла большая книга, о содержании которой можно судить по ее названию: «Книга памяти Садека Хедаята, посвященная шестой годовщине его смерти». В нее вошли произведения поэтов, писателей, деятелей искусства, письма и воспоминания друзей и поклонников таланта

С. Хедаята. В их числе мы находим и перевод на персидский язык рассказа Чехова «Хамелеон», сделанный Неэматоллой Азадеганом. Примечательно, что автор перевода счел нужным сопроводить название следующими словами: «Произведение великого русского писателя Антона Чехова», чем сразу же отметил значение рассказа для иранского читателя. Кроме того, перед началом персидского текста переводчик поместил следующее посвящение: «В связи с шестой годовщиной со дня смерти писателя высокого класса, реалиста Садека Хедаята, посвящаю его светлой памяти свой перевод рассказа знаменитого писателя Антона Чехова «Хамелеон»21. Н. Азадеган предварил свой перевод Чехова такими словами не только потому, что С. Хедаят выдающийся иранский писатель, но и на том основании, что Хедаят умело пользовался чеховским стилем, создав целый ряд блестящих рассказов, не имеющих себе равных в персидской литературе по своим высоким художественным достоинствам. Вот почему это посвящение Хедаяту является в сущности и высокой оценкой творчества Чехова.

Свидетельством популярности Чехова в Иране были также конкурсы на лучший перевод его произведений. Такой конкурс объявлялся Иранским обществом культурных связей с СССР, а также организациями, не связанными с ним. Так, выходивший регулярно в Тегеране раз в неделю литературный сборник под названием «Книги за неделю», в котором печатались стихи, проза, фольклорные, этнографические и научно-популярные статьи и заметки, в 1961 г. объявил конкурс на лучший рассказ и перевод. Характерно, что из произведений, представленных на конкурс, первым был напечатан в сборнике «Книги за неделю» рассказ Чехова «На подводе» («Амузегар» — «Учительница») в переводе Резы Радфарния, студента II курса отделения иностранных языков Политехнического института Тегерана.

В Иране, как и в других странах, время от времени писателям предлагаются различные вопросы, касающиеся их интересов, отношения к литературе, к событиям в мире и т. п. Очередная подобная анкета была предложена молодому, но уже достаточно зрелому иранскому писателю Джамалу Миру Садеки, чья повесть «Долгая ночь» и многие его рассказы были опубликованы в 70-х гг. в СССР. Садеки задали несколько вопросов (мы приведем лишь те, которые имеют прямое отношение к нашей теме), и он дал на них короткие, но четкие ответы:

— На чьем месте хотели бы Вы быть?

— Чехова.

— Каких писателей Вы любите?

— Достоевского, Фолкнера, Чехова.

— А поэтов?

— Хафиза, Хайяма.

— Какое качество Ваших друзей Вам больше нравится?

— Свободомыслие.

— Что Вы больше всего ненавидите?

— Дискриминацию и неравноправие22.

Из ответов незаурядного современного иранского писателя Джамала Садеки видно, каких взглядов он придерживается и почему он любит Чехова, который, судя и по творчеству Садеки, и по прямым ответам на вопросы корреспонденту, близок и дорог ему.

Но дело не только в том, что рассказы Чехова нравятся иранским читателям и писателям. Значение Чехова для иранской литературы определяется более важным обстоятельством. Чехов существенно помог становлению и развитию иранского короткого рассказа. Вот что писал об этом в 1959 г. известный иранский литературовед, внимательно следящий за развитием персидской литературы, автор многих ценных и актуальных книг и статей, А. Дастегейб: «Нельзя не считаться с фактом влияния русской литературы на нашу современную литературу. В этом отношении многие из наших молодых писателей добились успехов, и заложенные крепкие основы персидского короткого рассказа в стиле Чехова и Горького являются результатом этих стараний»23.

Вернемся в связи с этим к высказыванию иранского литературного критика А. Фаръяра в его статье «Новеллистика в Англии» (см. примеч. 14): «Чехов больше имеет дело с состоянием, чем действием». Это утверждали и другие иранские переводчики и исследователи. Фраза Фаръяра, на наш взгляд, перекликается с тем, что писал Чехов Суворину: «Художник должен быть не судьею своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем» (II, 280). Молодые иранские писатели и ценили в стиле Чехова объективность, правдивость, естественность. У него нет никакой заданности, а только художественные зарисовки действительности, к тому же с налетом комического, через который пробивается и угадывается социальный смысл. Такой «беспристрастный» стиль больше убеждал иранского читателя, он делал рассказ более действенным. К тому же в тяжелых политических условиях Ирана метод объективного описания состояния героя и окружающей его обстановки давал возможность писателю легче отделываться от назойливой полицейской цензуры, которая всюду искала прямую политическую крамолу.

Из всего доступного нам и просмотренного материала (исследовательские книги, статьи и предисловия к переводам) вытекает неоспоримая истина: иранские литераторы в один голос очень хорошо, восторженно отзываются о творчестве Чехова. Мы не зарегистрировали ни одного случая отрицательного отношения к Чехову в Иране. Это важное обстоятельство мы подчеркиваем потому, что не во всех странах Ближнего и Среднего Востока отмечается такое единодушно позитивное отношение к творчеству Чехова.

До сих пор говорилось преимущественно о рассказах Чехова. Но иранских литературоведов и переводчиков привлекала также и чеховская драматургия. Так, известный иранский писатель Бозорг Аляви перевел «Вишневый сад» (пьеса была опубликована в 1950 г. в журнале «Пеяме ноу», а Багер Азарьян перевел на персидский язык «Чайку», которая была напечатана там же в 1952 г. В «Пеяме ноу» (1946) был помещен и водевиль «Медведь».

Хотя пьесы Чехова («Вишневый сад», «Чайка» и «Медведь»), появившиеся в иранской печати, предназначались больше для чтения, но они ставились также и на сцене. Например, тегеранским любительским кружком в 1944 г. был разыгран водевиль «Медведь», а на приеме в английском посольстве в Тегеране были показаны отрывки из «Чайки» Чехова, также исполненные любительским кружком на английском языке. На этом приеме присутствовало много иранских государственных, политических, общественных деятелей и представителей различных зарубежных стран. Хотя пьеса Чехова была поставлена в отрывках и условия были примитивными, спектакль был восторженно принят присутствовавшими. Важно отметить и то, что журналисты, сообщавшие о приеме в английском посольстве, тепло отозвались о «Чайке», сопроводив свой репортаж сведениями о Чехове.

И все же драматургия Чехова была меньше известна в Иране, чем его рассказы. Объяснялось это главным образом тем, что в Тегеране не было настоящих театров, а в провинциальных городах вообще не было никаких. А одно-два так называемых «тамаше-хане» («дом зрелищ»), существовавших в Тегеране, не располагали артистами, подготовленными для исполнения серьезных ролей. К тому же меценаты этих «тамаше-хане» были связаны с правящими кругами и не допускали на сцену русские, а тем более советские пьесы. В 40-х — начале 50-х гг. в Тегеране появились новые театральные объединения: «Фарханг» («Культура»), «Фирдоуси», «Саади», в организации которых большую роль сыграл видный иранский артист, драматург и переводчик А. Нушин. Эти театральные коллективы старались обновить свой репертуар, стремились к реализму в выборе пьес и их трактовке. Они пытались ставить лучшие произведения иранских и зарубежных авторов, в том числе пьесы Горького и Чехова. К сожалению, во второй половине 50-х гг. в Иране воцарилась реакция, и прогрессивные театры были закрыты.

Но на первых порах власти не смогли запретить распространение русской литературы, в том числе произведений Чехова. Слишком хорошо поняли и полюбили иранцы его рассказы, повести и пьесы, чтобы заставить их забыть писателя, ставшего им дорогим и близким. Приведем лишь два примера. В номере 11—12 за 1959 г. литературный журнал «Сохан» публикует в персидском переводе Шахина Саркисияна воспоминания Немировича-Данченко «Чехов и театр»*, которые открывали иранскому читателю новые грани творчества Чехова, ближе знакомили с пьесами, которые ставились на русской сцене. Очень интересны были письма Немировича-Данченко Чехову. Их было помещено в упомянутой публикации 13 и завершались воспоминания рассказом о постановке пьесы «Вишневый сад». Об этой публикации еще долго говорили в кругах иранской интеллигенции, а артисты и режиссеры восприняли ее как «театральные уроки».

А вот другой пример того, как относились в Иране к Чехову в нелегких условиях диктаторского режима. В соответствии с решением ЮНЕСКО в Иране должны были отметить 100-летие со дня рождения А.П. Чехова. Разумеется, тегеранские издатели и редакторы журналов не проявили большого рвения. Зато орган Иранского общества культурных связей с СССР журнал «Пеяме новин» (№ 5, январь 1960) весь свой номер посвятил Чехову. Здесь иранский читатель мог найти биографию писателя, статью Горького о Чехове, сведения об издании произведений Чехова в СССР (в СССР до 1960 г. произведения Чехова издавались 1185 раз, на 73 языках, тиражом более чем 54 миллиона экземпляров — цифра невиданная для иранцев), а также статьи Вал. Катаева, Телешова, Чуковского, Куприна о Чехове и другие материалы. Это был не журнал, а добротная книга, создающая цельное представление о жизни и творчестве Чехова. И не удивительно, что этот номер журнала «Пеяме новин» разошелся моментально.

Важно отметить, что иранцы (литературоведы, критики, артисты, читатели) проявили интерес не только к рассказам, повестям и пьесам Чехова, но и к самой личности писателя. И чтобы удовлетворить это любопытство, тегеранские журналы печатали биографические сведения о Чехове, различные воспоминания его друзей, почитателей, портреты, фотографии сцен из спектаклей и т. п. Все это создавало цельное впечатление о великом русском писателе.

* * *

Мы коснулись лишь одной стороны значения творчества Чехова для развития современной персидской литературы, для иранского народа и его культуры. За пределами темы остается пока, может быть, более важный вопрос — как конкретно воспринимался и усваивался чеховский стиль в персидской художественной прозе, какую он сыграл роль в становлении нового иранского короткого рассказа, в первую очередь. Но эта проблема, большая по своему объему, должна стать предметом особого изучения.

Персидская художественная проза нового, европейского типа начала активно развиваться в 10—20-х гг. XX века. Тогда начинающие иранские писатели могли знакомиться с произведениями Чехова в переводах на французском, английском или немецком языках, так как персидских переводов еще не было. Но далеко не все в то время владели западноевропейскими языками в такой степени, чтобы свободно читать и хорошо понимать произведения русских авторов. Что же касается переводов русских писателей, в том числе и Чехова, на персидский язык, то они, как мы уже отмечали, мягко говоря, не поощрялись.

40-е и 50-е гг. стали наиболее благоприятными в этом отношении. Быстро начало развиваться переводческое дело в Иране, шла активная популяризация русской и советской литературы как в столице страны, так и в провинциальных городах. Этому благоприятствовало некоторое послабление военно-полицейского режима и развитие демократического движения в Иране.

Но со второй половины 50-х годов начали восстанавливаться прежние диктаторские шахские порядки, вновь усилились репрессии, демократическим организациям пришлось свертывать свою деятельность, что не замедлило сказаться на количестве переводов русской литературы на персидский язык — их становилось все меньше и меньше. Под разными предлогами власти сужали деятельность Иранского общества культурных связей с СССР, а журнал «Пеяме новин» стал выходить с большими перерывами, а потом и вовсе перестал издаваться, чем, разумеется, был нанесен шахскими властями новый удар по советско-иранским культурным связям, в том числе и по знакомству иранцев с русской и советской литературой.

Свержение шахского режима в 1979 году привело к установлению Исламской республики Иран, которая объявила свою приверженность к принципам свободы и демократии. Казалось бы, следовало ожидать восстановления и развития советско-иранских культурных, в том числе литературных связей. Однако литературные связи продолжали сужаться, а в октябре 1981 года власти закрыли Иранское общество культурных связей с СССР.

Вряд ли можно административными мерами прервать литературные связи. Иранские литераторы, без сомнения, найдут пути для продолжения знакомства с шедеврами русской литературы, опираясь на богатые основы литературных связей, заложенные в предыдущие десятилетия, так как стремления к литературному обмену и взаимообогащению неодолимы, а процесс этот необратим.

Так оно и произошло. Приведем лишь один, но очень важный пример. Совсем недавно благодаря стараниям известного в Иране издателя и редактора солидного журнала «Культура и искусство» Али Дехбаши появились сведения о новых переводах произведений А.П. Чехова на персидский язык. Журнал этот, кстати, публикует регулярно на своих страницах много литературоведческих статей, стихов и информацию о литературной жизни за рубежом.

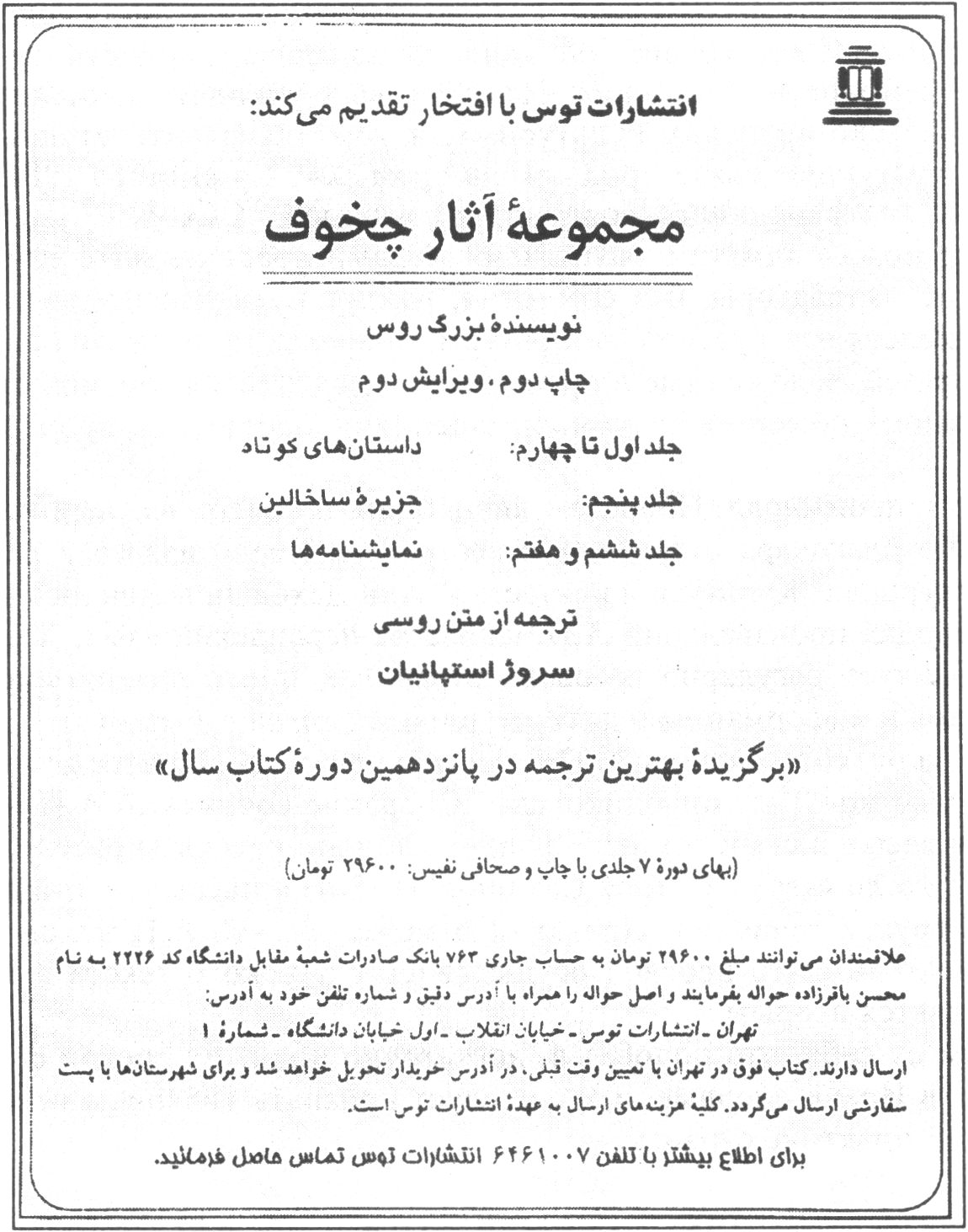

В № 26 за октябрь—ноябрь 2002 г. этого журнала сообщалось, что тегеранские издательство «Туе» опубликовало «Собрание сочинений А.П. Чехова» на персидском языке в семи томах. В издание вошли: рассказы русского писателя (с тома 1-го до 4-го), «Остров Сахалин» (т. 5-й) и пьесы (тт. 6-й и 7-й). Переводчик Серуж Степаниян. При этом отмечается, что А.П. Чехов «Великий русский писатель», что перевод осуществлен с русского текста и настоящее издание является вторым.

Добавим от себя, что подобный, достаточно полный перевод с оригинала предпринят в Иране впервые, и это следует признать явлением необычным в издательской практике страны.

Статья о книгах Чехова, изданных в Иране до 1954 г. Журнал «Вокс», 1954, № 3

А.П. Чехов «Каштанка — бродячий пес», «Рассказ об одном художнике» («Дом с мезонином»). Тегеран, 1943. Перевод А. Халави. Обложка и иллюстрация к рассказу «Каштанка»

Сообщение о выходе семитомного собрания сочинений А.П. Чехова (на персидском языке) в журнале «Культура и искусство» (Тегеран, 2002, № 26)

Примечания

*. Речь идет, очевидно, о публикации отрывков из книги В.И. Немировича-Данченко «Из прошлого» (М., 1938).

1. Дастегейб Абдолали. О переводах русской литературы на персидский язык // Пеяме новин. 1959. № 11—12. С. 80.

2. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17 т. Т. VIII (1). 1949. С. 453.

3. Грибоедов А.С. Полн. собр. соч. Под ред. и с примеч. Н.К. Пиксанова. СПб., 1913. Т. II. С. 300.

4. Библиография печатных книг на персидском языке. Тегеран, 1973.

5. Остовар А. А.П. Чехов в персидской литературе // Труды САГУ. Иранская и тюркская филология. Новая серия. Ташкент, 1957. Вып. 105. Кн. 12.

6. Розенфельд А.З. Чехов и современная персидская литература // Памяти акад. И.Ю. Крачковского. Л., 1958.

7. Там же. С. 75.

8. Нафиси Саид. Сообщение о работе Иранского общества культурных связей с СССР // Пеяме ноу. 1944. № 1. С. 60.

9. Сайях Фатима. Антон Чехов // Там же. С. 12.

10. Там же. С. 7.

11. Нафиси Саид. Чехов на персидском языке // Там же. С. 9.

12. Джамал-заде Сеид Мохаммед Али. О романе Сан'ати-заде Кермани «Воинственный» // Кушеш. 1933. 8 июля.

13. Аляви Бозорг. Садек Хедаят // Пеяме ноу. 1951. Май. № 10. С. 13.

14. Фаръяр Абдолла. Новеллистика в Англии // Сохан. 1945. Июнь—июль. № 7. С. 494—495.

15. Саэди Голямхосейн. Траур в Баяле. Тегеран, 1970. С. 13.

16. Чехов А. Двадцать один рассказ / Перевод и предисловие М. Асима. Тегеран, 1945. С. 2.

17. Пархам Сирус. Мастерство сатиры Чехова // Садаф. Тегеран, 1958. Май—июнь. № 8. С.

18. Сайях Фатима. Антон Чехов // Пеяме ноу. 1944. № 1.

19. Там же.

20. Там же.

21. Книга памяти Садека Хедаята, посвященная шестой годовщине его смерти. Тегеран, 1957. С. 356.

22. Джамшиди. Как Вы стали писателем или поэтом? // Сепидо сиях. Тегеран, 1971. 2 июня. № 920. С. 11.

23. Дастегейб Абдолали. Тарджомейе фарси адабияте рус // Пеяме новин. 1959. № 11—12. С. 80.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |