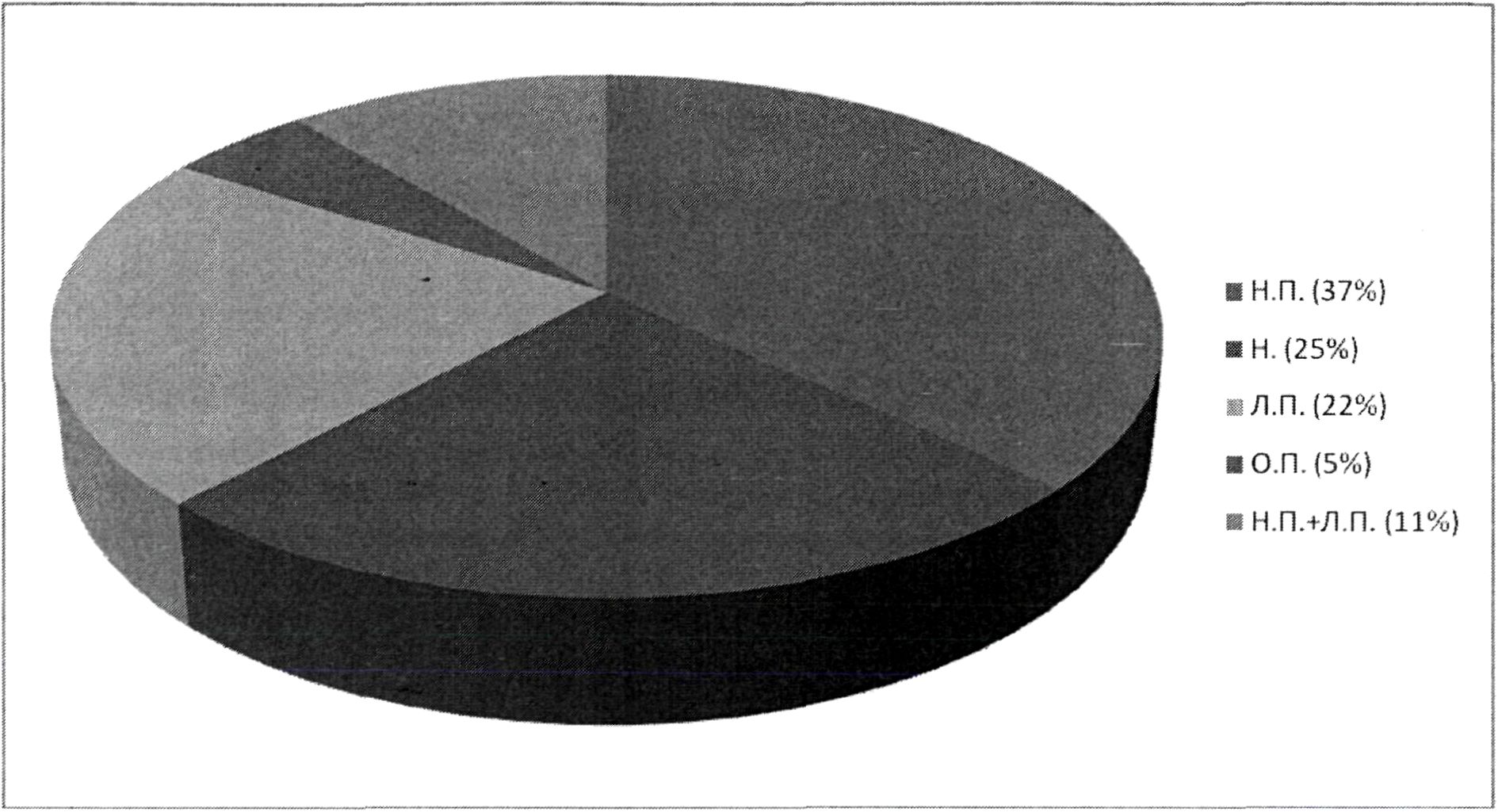

Изучение писем показало, что из 4494 эпистолярных единиц интересующим нас содержанием обладают 64 письма, что составляет 1,4% от общего количества. Полученный материал классифицирован по содержательному критерию на следующие типы:

1. Научно-психологический («н. п.») — тип, включающий в себя письма, которые содержат знания и конкретные представления А.П. Чехова о научной психологии.

2. Научно-ориентированный («н.») — тип, включающий в себя письма, которые содержат взгляды А.П. Чехова на науку, в том числе психологическую, в общем плане, сюда также вошли выражения писателем осведомлённости об организации научных обществ и пр.

3. Литературно-психологический («л. п.») — тип, включающий в себя письма, содержащие применение литератором психологических представлений к художественному творчеству.

4. Обыденно-психологический («о. п.») — тип, включающий в себя письма, содержащие применение психологических знаний к житейским ситуациям.

5. Промежуточный («н. п. + л. п.») — тип писем, содержание которых объединяет 1 и 3 типы: научно-психологический с литературно-психологическим.

Процентное соотношение выделенных типов писем представлено на Рисунке 1.

Рисунок 1. Процентное соотношение типов писем. Условные обозначения: «н. п.» — научно-психологический (37%); «н.» — научно-ориентированный (25%); «л. п.» — литературно-психологический (22%); «о. п.» — обыденно-психологический (5%); «н. п. + л. п.» — промежуточный (11%)

Данное процентное соотношение классифицированных в процессе анализа дискурса эпистолярных единиц текста помогло выявить, что более всего писем содержало информацию научно-психологической направленности, на втором месте оказался научно-ориентированный тип, на третьем — литературно-психологическое содержание. В меньшей степени дискурс характеризуется обыденно-психологической наполненностью, также небольшой процент отмечен у промежуточного типа эпистолярного текста — находящегося на стыке научно-психологической и литературно-психологической тематики. Эта область дискурсивного поля неоднородна, однако данный тип несёт функцию укрепления позиций писем с высокими показателями. Это позволило нам доказать наличие в чеховских письмах взглядов на научную психологию, формирующих психологические особенности эпистолярного наследия А.П. Чехова. Теперь необходимо рассмотреть примеры каждого из типов соответственно их распределению для получения полной картины воззрений писателя. Поскольку слишком большой массив полученного материала не позволяет предоставить его целиком в рамках диссертационной работы, ограничимся перечислением порядковых номеров соответствующих тематике писем так, как они расположены в академическом издании (для удобства доступа к каждому из типов), и приведём разбор наиболее информативных, позволяющих сформировать представление о психологических особенностях эпистолярного наследия А.П. Чехова.

1. Научно-психологический тип писем (№№ 39, 459, 477, 650, 654, 657, 748, 794, 983, 987, 988, 1049, 1220, 1222, 1282, 1406, 1422, 1533, 1558, 1979, 2127, 2216, 2981, 3043).

Первое из таких писем — № 39 (которое мы подробно представим в рамках работы) — адресовано Ал.П. Чехову (17 или 18 апреля 1883 г.) и представляет собой не что иное, как размышления начинающего литератора сравнительно-психологического характера. А.П. Чехов предлагал брату писать совместный научный труд под названием «История полового авторитета». А.П. Чехов писал: «Не хочешь ли науками позаниматься? Я разрабатываю теперь и в будущем разрабатывать буду один маленький вопрос: женский. Но, прежде всего, не смейся. Я ставлю его на естественную почву и сооружаю: «Историю полового авторитета»» [51а, с. 63]. Задуманная магистерская диссертация не была написана, однако её несостоявшийся автор успел подробно, по пунктам, расписать свои взгляды на вопрос неравенства полов в виде филогенетического исследования: «При взгляде... на естественную историю ты... заметишь колебания упомянутого авторитета. От клеточки до insecta авторитет равен нолю или даже отрицательной величине: вспомни червей, среди которых попадаются самки, мышцею своею превосходящие самцов. Insecta дают массу материала для разработки: они птицы и амфибии среди беспозвоночных... У раков, пауков, слизняков — авторитет, за малыми колебаниями, равен нолю. У рыб тоже. Переходи теперь к несущим яйца и преимущественно высиживающим их. Здесь авторитет мужской = закон. Происхождение его: самка сидит 2 раза в год по месяцу — отсюда потеря мышечной силы и атрофия. Она сидит, самец дерётся, — отсюда самец сильней. Не будь высиживанья — не было бы неравенства. У insecta у летающих нет разницы, у ползающих есть. (Летающий не теряет мышечной силы, ползающий норовит во время беременности залезть в щёлочку и посидеть.) Кстати: пчёлы — авторитет отрицательный. Далее: природа, не терпящая неравенства и, как тебе известно, стремящаяся к совершенному организму, делая шаг вперед (после птиц), создает mammalia [млекопитающих, — прим. М.Б.], у которых авторитет слабее. У наиболее совершенного — у человека и у обезьяны ещё слабее...» [51а, с. 64]. Далее А.П. Чехов обобщает свои филогенетические умозаключения: «Отсюда явствует: сама природа не терпит неравенства. Она исправляет своё отступление от правила, сделанное по необходимости (для птиц) при удобном случае. Стремясь к совершенному организму, она не видит необходимости в неравенстве, в авторитете, и будет время, когда он будет равен нолю. Организм, который будет выше mammalia, не будет родить после 9-тимесячного ношения, дающего тоже свою атрофию; природа или уменьшит этот срок, или же создаст что-либо другое...» [51а, с. 64]. Второе положение, представленное А.П. Чеховым, утверждает авторитет мужчины над женщиной, и делает следующий прогностический вывод: «Женщина — везде пассивна... Но из того... не следует, что она не будет умницей: природа стремится к равенству. Не следует мешать природе — это неразумно, ибо всё то глупо, что бессильно. Нужно помогать природе, как помогает природе человек, создавая головы Ньютонов, головы, приближающиеся к совершенному организму...» [51а, с. 65]. Объясняется превосходство мужчин особенностями творчества: «Памятуй, что совершенный организм творит. Если женщина не творит, то, значит, она дальше отстоит от совершенного организма, следовательно, слабее мужчины, который ближе к упомянутому организму...» [51а, с. 66].

А.П. Чехов в письме также отмечает научный путь формирования его идеи, указывая метод, которым он собирался пользоваться, и даже, по сути, теоретико-методологическое основание: «Подготовка и материалы для решения есть: дедукция более, чем индукция. К самой идее пришёл я дедуктивным путем, его держаться буду и при решении. Не отниму должного и у индукции. Создам лестницу и начну с нижней ступеньки, следовательно, я не отступлю от научного метода, буду и индуктивен... Статистика и общий вывод у каждого класса. Приёмы Дарвина. Мне ужасно нравятся эти приёмы!» [51а, с. 65]. Далее описываются перспективы исследования, которое он хотел расширить, затрагивая различные области знания, в первую очередь, конечно, медицину и психологию: «После зоологии — займёмся антропологией... За сим займёмся историей вообще и историей знаний. История женских университетов. Тут курьёз: за все 30 лет своего существования женщины-медики (превосходные медики!) не дали ни одной серьёзной диссертации, из чего явствует, что на поприще творчества — они швах. Анатомия и тождество. Далее: сравнительное заболевание. Одинаковость болезней. Какими болезнями более заболевает мужчина, и какими женщина? Вывод после статистики. Нравственность. Статистика преступлений. Проституция. Мысль Захер-Мазоха: среди крестьянства авторитет не так резко очевиден, как среди высшего и среднего сословий. У крестьян: одинаковое развитие, одинаковый труд и т. д. Причина этого колебания: воспитание мешает природе. Воспитание. Отличная статья Спенсера...» [51а, с. 66]. Здесь студент А.П. Чехов обнаруживает свои знания и заинтересованность в трудах английского философа и психолога Г. Спенсера. Его трактат, о котором идет речь в рассматриваемом письме — «Воспитание умственное, нравственное и физическое», вышел на русском языке в 1880 г. В нём, с привлечением фактического материала науки, искусства и истории, утверждалась необходимость построения единых методов воспитания девушек и юношей. Глава, посвящённая умственному воспитанию и содержавшая рассуждения автора о близости науки и искусства, вероятно, сильно повлияла на становление чеховских представлений, поскольку данная тема поднималась им в последующих письмах (особенно к А.С. Суворину) не один раз. А.П. Чехов собирался по окончании университета продолжить исследования по этой теме — «Кончив через год курс, я специализирую себя на решении таких вопросов...» [51а, с. 66] — однако, в дальнейшем его научные изыскания сосредоточились на другом труде, под названием «Врачебное дело в России».

Эпистолярные тексты этого типа также содержат информацию об отношении А.П. Чехова к научным трудам зоопсихолога В.А. Вагнера (№№ 983, 988, 1282), о беседах, проводимых писателем и учёным в Богимове. Об этих беседах подробно пишет М.П. Чехов в биографическом труде «Вокруг Чехова». По вечерам А.П. Чехов с В.А. Вагнером заводили учёный спор на модную в то время тему вырождения, о подборе, праве сильного. Мнение А.П. Чехова было следующим: согласно его представлениям, даже если наследственность человека передала ему какие-либо психические недостатки, их можно победить не чем иным, как силой духа, силой воли. Психология воли в то время была частой темой научных трудов: в работах М.И. Владиславлева («Психология. Исследование основных явлений душевной жизни»), позже о волюнтаризме писал Н.О. Лосский («Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма») [25; 21а]. Это мнение А.П. Чехова отличалось от взглядов В.А. Вагнера, который считал, что природа психического вырождения неизменна. А.П. Чехов же возражал: вырождение любой интенсивности может быть остановлено и, более того, преодолено путём воспитания и волевого усилия. В связи с этим, литератор высказывался против концепции вырождения М. Нордау, беллетриста, психиатра и психолога, объяснявшего патологические отклонения психики у людей того времени их душевным вырождением. Вырождение — диагноз, поставленный М. Нордау обществу и культуре, в частности её представителям — литераторам, философам, композиторам, поэтам рубежа веков [78]. В письме (№ 1406) А.П. Чехов резко замечал, что чтение работ М. Нордау вызывает у него отвращение. Скорее всего, речь шла о произведениях, содержащих вышеприведённую мысль автора и вышедших как раз к этому времени: «Движения человеческой души. (Психологические этюды)», «Болезнь века. Роман», «Вырождение». Последняя книга, в частности, является попыткой обозначить патологические симптомы вырождения, отклонения от «первоначального» (нормального) состояния, принимая в доказательство творчество таких персоналий, как Р. Вагнер, Э. Золя, Ф. Ницше, Л.Н. Толстой [55а, с. 533—534]. Из воспоминаний А.Б. Тараховского мы узнаём подробности чеховских воззрений на эти труды: «В 99 году А.П. вновь посетил Таганрог... Заговорили о неврастении и вырождении. — Никакого вырождения нет, — сказал А.П., — это всё Макс Нордау выдумал. Неврастения же скоро исчезнет. Мы все страдаем этой болезнью. Она явилась оттого, что мы попали в непривычную обстановку. Наши отцы землю пахали и кузнецами были, а мы в первом классе ездим и в 5-тирублёвых номерах останавливаемся... Но наши дети уже будут находиться в нормальных условиях и неврастения исчезнет. Исчезнет и пессимизм, который появился от тех же причин» [55а, с. 533—534].

О философских и психологических работах Л.Н. Толстого (№№ 987, 1406, 1979, 2216), о Ф. Ницше и Р. Вагнере (№ 1533) также затрагивались темы в письмах А.П. Чехова (значение творчества Э. Золя для писателя уже рассмотрено нами ранее). «С таким философом, как Нитче, — писал А.П. Чехов, — я хотел бы встретиться где-нибудь в вагоне или на пароходе и проговорить с ним целую ночь. Философию его, впрочем, я считаю недолговечной. Она не столь убедительна, сколь бравурна» [56а, с. 29]. Эти чеховские воззрения связаны, скорее всего, с журнальными и газетными публикациями (в «Артисте», «Северном вестнике», «Новом времени»), поскольку переводы трудов Ф. Ницше появились позднее (кроме книги «О Вагнере и вагнеризме», появившейся в 1889 г.). Ф. Ницше намечал «метафизическое построение», в рамках которого обозначал согласование музыки и слова относительно воли и представления. Демаркационной линией построения (и его ключевым понятием), по Ф. Ницше, являлось чувство: через него происходит осознание человеком действительности, мировой воли, мира музыки. Чувство, согласно философу, базируется на представлениях о высших началах мира, оно носит субъективный характер и подчиняется как космической воле, так и индивидуальной. Ф. Ницше говорит о чувствах, как о «символах музыки»: именно их «слышит» лирик, приближаясь, таким образом, к музыке и мировой воле [23]. В этом смысле Ф. Ницше выше всех в мире музыке ставил Л. Ван Бетховена и Р. Вагнера. Своё произведение — «Рождение трагедии» — он посвятил именно Р. Вагнеру, позднее в дружбе философа и композитора — теоретика искусства произошел идейный разрыв, в конце 19 в. бурно обсуждавшийся в рядах русской интеллигенции. Ф. Ницше объявил, что психология должна быть снова признана властительницей наук, поскольку все остальные науки призваны служить ей и подготавливать для неё основу. Ибо психология стала теперь снова путём к основным проблемам» [75, с. 259]. Возможно, эти слова побудили А.П. Чехова говорить о бравурности теоретических построений Ф. Ницше. Вальтер Кауфман называл Ф. Ницше первым великим «глубинным психологом» за то, что он увидел в бессознательных процессах источник многого из того, что мы считаем делами повседневной жизни и самой культуры [94].

Хотя Л.Н. Толстой, как мы показали ранее, занимал в литературном списке Антона Павловича первое место, и оба литератора вели интересные беседы и споры (№ 1979), его философско-психологические взгляды в рассматриваемый период (90-е гг. 19 в.) А.П. Чехова уже не привлекали. Из ряда писем (№№ 1406, 1979, 2216) ясно, что писатель отошёл от принятия толстовской философии (о непротивлении злу), а психологические тексты Л.Н. Толстого (в частности, статья «Что такое искусство?», опубликованная в журнале «Вопросы философии и психологии») представлялись ему неинтересными [30а; 31а].

Среди эпистолярных текстов писателя, в которых он проявляет свои медико-психологические взгляды, характеризуя неврастению, психопатические и психологические состояния (№№ 477, 1222, 2127, 2981), на протяжении письма объясняя причины психологического недуга (№ 794), также давая обоснованные психологической наукой рекомендации (№ 459), или пишет о себе как о психологе (№ 1422), высказывается по поводу педагогической психологии, проявляя близость воззрений французской психологической школе (№ 1220 — письмо М.О. Меньшикову о взаимосвязи культуры и языка), есть одно интересное письмо, свидетельствующее об осведомлённости А.П. Чехова в определённой отрасли психологии, — юридической (№ 3043). Ветвь юридической психологии, судебная психология, активно начала оформляться как наука к концу 19 в. [10; 39] Это письмо, адресованное А.С. Суворину, написано в ответ на его «нововременскую» заметку «За человека страшно», критикующую суд присяжных, который оправдал женщину, убившую своего ребенка. А.П. Чехов в письме подробно останавливается на психологии присяжных заседателей и возможной причине их ошибок в судебном процессе: «Ошибаются, с нашей точки зрения, присяжные или не ошибаются, мы должны признать, что в каждом отдельном случае судят они сознательно, что совесть у них при этом бывает крайне напряжена; а если капитан парохода ведет свой пароход сознательно, всё время глядя в карту и на компас, и если пароход всё-таки терпит крушение, то не будет ли правильнее искать причину крушения не в капитане, а в чём-нибудь другом, например, хоть в том, что карта давно устарела или дно моря изменилось?... кроме действующего права, кроме уложений и юридических определений, существует ещё нравственное право, которое всегда идёт впереди действующего и определяет наши поступки, именно когда мы хотим действовать по совести... Так и присяжным случается иногда попадать в положение, когда они сознают и чувствуют, что совесть их не удовлетворяется действующим правом, что в деле, которое они решают, есть оттенки и тонкости, которые не укладываются в «Уложение о наказаниях», и что для правильного решения вопроса, очевидно, не хватает ещё чего-то, и за неимением этого «чего-то» они поневоле выносят приговор, в котором чего-то недостаёт» [59а, с. 49—50]. Интересно, что именно такое объяснение оправдательным приговорам судом присяжных находит современная психология. Возможно, на приобретение соответствующей осведомлённости А.П. Чехова в этом вопросе повлияли его дружеские отношения с выдающимся юристом и знатоком юридической психологии А.Ф. Кони, с которым А.П. Чехов состоял в переписке [110; 39].

К оставшейся серии писем научно-психологического характера, также адресованных А.С. Суворину, но ещё более значимых для нашего исследования, мы обратимся подробно ниже.

2. Научно-ориентированный тип писем (№№ 14, 27, 122, 157, 323, 480, 491, 775, 777, 790, 855, 930, 1001, 1157, 1371, 2849).

Этот класс эпистолярных текстов отражает общенаучную направленность интересов А.П. Чехова. Особенность этого типа заключается ещё и в том, что зачастую в письмах писатель подразумевал под понятием «наука» именно психологию. Однако, доказывая значимость науки (в том числе психологической) для литератора, конкретных взглядов на психологию данные письма не имеют, поэтому они были выделены нами в отдельную категорию. Например, брату Михаилу Павловичу (№ 14) А.П. Чехов ещё в девятнадцатилетнем возрасте писал о научной функции, придаваемой им чтению, через несколько лет заинтересовался модным в то время увлечением — спиритизмом, но — снова с научной целью (№ 27). Позже, в письме сотруднику «Осколков» В.В. Билибину, писатель отмечал свои симпатии дарвиновской теории (№ 157). Брату Александру литератор сообщал о важности для газетчика быть осведомлённым в области устроения научных обществ (№ 323). Уже к двадцати пяти годам, подготавливая исследование «Врачебное дело в России», А.П. Чехов испытал, что следить за наукой и работать над научным проектом — большая разница, о чём писал Н.А. Лейкину (№ 122). Интересно письмо к А.С. Суворину, в котором литератор обозначил роли, играемые в его судьбе медициной и литературой (№ 480), назвав занятия медицинскими науками неотъемлемой частью жизненного пути. В процессе подготовки и осуществления замысла написания следующего научного труда — «Острова Сахалина», А.П. Чехов столкнулся с работами представителей разных научных отраслей — зоологов, геологов, географов, которые подвергал критике, в том числе за сложность языка (№№ 491, 775). Письма, содержащие сахалинскую тематику (№№ 777, 855, 1371), отражают практическое становление литератора как исследователя, писавшего А.С. Суворину об этом своём произведении как академическом труде: «Вы смеётесь над моею основательностью, сухостью, учёностью и над потомками, которые оценят мой труд... Мой «Сахалин» — труд академический... я отдал должную дань учёности...» [55а, с. 258]. Даже в процессе создания «Сахалина» А.П. Чехов занимался и другими исследованиями. Например, он помогал профессору К.А. Тимирязеву в разоблачении антинаучных действий в Зоологическом саду, в том числе посетив станцию лично (№ 1001), писательнице Е.М. Шавровой — в оценке её рассказа, произведённой в сравнении мировосприятия моралиста и учёного-естественника (№ 1157), наконец, А.С. Суворину — в постановке диагноза нервной болезни царевичу Дмитрию (№ 790) для последующей суворинской работы. Сначала она была представлена в форме заметок в «Новом времени», затем, уже в 1906 г., опубликована в книжном издании «О Дмитрии Самозванце»; в ней А.С. Суворин использовал умозаключения писателя в качестве доказательства установления самозванства (Суворин «О Дмитрии Самозванце...»). Всю жизнь А.П. Чехов не переставал интересоваться научной психологической литературой, например, во время сахалинской поездки сообщал семье (№ 930) о найденной книге Э. Ренана «Философские опыты» в издании А.С. Семёнова (1888 г.). Её распространение в оригинале было разрешено, однако издание перевода запрещалось за материалистическое направление. В журнале «Вопросы философии и психологии» была даже выпущена статья, отмечающая, что этому талантливому учёному не посчастливилось в русской литературе, и объясняющая нападки консервативностью взглядов [65а, с. 1]. В другом письме (№ 2849) писатель просил прислать интересующие его книги для передачи в дальнейшем таганрогской библиотеке, среди них: Т. Рибо. «Современная английская психология (Опытная школа)»; «Теория науки и метафизика, с точки зрения философского критицизма». Сочинение профессора А. Риля; «Дух и тело, действие психики и воображения на физическую природу человека» Х. Тьюка [58а, с. 530—531].

3. Литературно-психологический тип писем (№№ 176, 447, 448, 520, 531, 532, 686, 788, 1244, 1365, 1375, 1515, 2903, 2991).

Основную часть писем, содержащих проецирование А.П. Чеховым психологических воззрений на литературное творчество, можно подразделить на те, в которых писатель даёт советы литераторам и артистам (по существу, это чеховские «уроки» по психологии художественного творчества), а также на тексты, касающиеся литературно-психологических характеристик, используемых А.П. Чеховым для описания собственных произведений и их комментирования. Например, в письмах к А.С. Суворину (№ 447) и И.Л. Леонтьеву-Щеглову (№ 448) А.П. Чехов объясняет психологическую особенность концовки своей повести «Огни» («Ничего не разберёшь на этом свете!» [40а, с. 140]), вызвавшей много споров и вопросов, в частности, у И.Л. Леонтьева-Щеглова, который писал: «Вашей последней повестью «Огни» я не совсем удовлетворён. Что я её проглотил одним глотком — об этом не может быть разговору, потому что всё, что Вы пишете, так аппетитно-реально, что глотается легко и приятно, но финал: «ничего не разберёшь на этом свете» — обрывочен, дело писателя именно разобраться, в особенности в душе героя, а то его психика не выяснена...» [52а, с. 492—493]. В письме к А.С. Суворину А.П. Чехов поднимал эту тему, отмечая: «Щеглов-Леонтьев ставит мне в вину, что я кончил рассказ фразой: «Ничего не разберёшь на этом свете!» По его мнению, художник-психолог должен разобрать, на то он психолог. Но я с ним не согласен. Пишущим людям, особливо художникам, пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разберёшь, как когда-то сознался Сократ и как сознавался Вольтер. Толпа думает, что она всё знает и всё понимает; и чем она глупее, тем кажется шире её кругозор. Если же художник, которому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то уж это одно составит большое знание в области мысли и большой шаг вперёд» [52а, с. 280—281]. А.П. Чехов, скорее всего, имел в виду известные слова Сократа «Я знаю, что ничего не знаю»; обнаружил он и знание мемуаров Вольтера, в которых содержались следующие мысли философа: «Всё дело в том, что мы ничего не знаем о самих себе, что жизнь, ощущения, мысль, способность двигаться дарованы нам каким-то неведомым образом, что первоосновы материи неизвестны нам так же, как и всё остальное, что мы — слепцы, бредущие и рассуждающие ощупью...» [52а, с. 492]. А.П. Чехов отвечал И.Л. Леонтьеву-Щеглову: «Не дело психолога понимать то, чего он не понимает. Паче сего, не дело психолога делать вид, что он понимает то, чего не понимает никто. Мы не будем шарлатанить и станем заявлять прямо, что на этом свете ничего не разберёшь» [52а, с. 283]. В этом, по-видимому, и заключалась специфика литературной психологии А.П. Чехова: описывать действительность объективно, так, как она есть, — здесь проявлялась психологичность его произведений, в отличие от текстов, искусственно делающих выводы там, где их может не быть.

В письмах к брату Александру А.П. Чехов неоднократно давал литературно-психологические советы для написания произведений (№№ 176, 1515): «В сфере психики тоже частности. Храни бог от общих мест. Лучше всего избегать описывать душевное состояние героев; нужно стараться, чтобы оно было понятно из действий героев...» [51а, с. 242]; «болезнь как болезнь имеет у читателя скорее патологический интерес, чем художественный, и больному психически читатель не верит» [56а, с. 16]. Артисту В.Э. Мейерхольду (№ 2903) литератор также давал художественно-психологические наставления, касающиеся изображения актёром нервности на сцене: «Теперь о нервности. Не следует подчёркивать нервности, чтобы невропатологическая натура не заслонила, не поработила того, что важнее, именно одинокости, той самой одинокости, которую испытывают только высокие, притом здоровые (в высшем значении) организации. Дайте одинокого человека, нервность покажите постольку, поскольку она указана самим текстом. Не трактуйте эту нервность как частное явление; вспомните, что в настоящее время почти каждый культурный человек, даже самый здоровый, нигде не испытывает такого раздражения, как у себя дома, в своей родной семье, ибо разлад между настоящим и прошлым чувствуется прежде всего в семье. Раздражение хроническое, без пафоса, без судорожных выходок, то самое раздражение, которого не замечают гости и которое всей тяжестью ложится прежде всего на самых близких людей — мать, жену, — раздражение, так сказать, семейное, интимное. Не останавливайтесь на нём очень, покажите его лишь как одну из типических черт, не переборщите, иначе выйдет у Вас не одинокий, а раздражительный молодой человек» [58а, с. 274—275]. В более позднем письме к О.Л. Книппер (№ 2991), спустя несколько месяцев, писатель пояснял свою мысль, которая, как и в письмах к другим адресатам, заключалась в необходимости психологически точного изображения, художественного либо сценического: «Я Мейерхольду писал и убеждал в письме не быть резким в изображении нервного человека. Ведь громадное большинство людей нервно, большинство страдает, меньшинство чувствует острую боль, но где — на улицах и в домах — Вы видите мечущихся, скачущих, хватающих себя за голову? Страдания выражать надо так, как они выражаются в жизни, т. е. не ногами и не руками, а тоном, взглядом; не жестикуляцией, а грацией. Тонкие душевные движения, присущие интеллигент<ным> людям, и внешним образом нужно выражать тонко. Вы скажете: условия сцены. Никакие условия не допускают лжи» [59а, с. 7].

Интересно письмо к А.С. Суворину, являющееся ответом на статью поэта, в то время (1888 г.) студента, Д.С. Мережковского (№ 520). Статья «Старый вопрос по поводу нового таланта» содержала попытку обоснования чеховского творческого процесса биологическим путём. А.П. Чехов в связи с этим высказывался о вероятности существования в природе художественных законов, однако, по его мнению, к творчеству применимы законы не физиологические, а философские и психологические: «Формулы эти в природе, вероятно, существуют. Мы знаем, что в природе есть а, б, в, г, до, ре, ми, фа, соль, есть кривая, прямая, круг, квадрат, зелёный цвет, красный, синий..., знаем, что всё это в известном сочетании даёт мелодию, или стихи, или картину, подобно тому как простые химические тела в известном сочетании дают дерево, или камень, или море... нам только известно, что сочетание есть, но порядок этого сочетания скрыт от нас. Кто владеет научным методом, тот чует душой, что у музыкальной пьесы и у дерева есть нечто общее, что та и другое создаются по одинаково правильным, простым законам. Отсюда вопрос: какие же это законы?... Физиология творчества, вероятно, существует в природе, но мечты о ней следует оборвать в самом начале... Для тех, кого томит научный метод, кому бог дал редкий талант научно мыслить, по моему мнению, есть единственный выход — философия творчества. Можно собрать в кучу всё лучшее, созданное художниками во все века, и, пользуясь научным методом, уловить то общее, что делает их похожими друг на друга и что обусловливает их ценность. Это общее и будет законом» [53а, с. 53—54]. Таким образом, возможно, именно в этот период писатель обосновал для себя литературный метод как имеющий научно-психологическую основу и дающий в результате тексты — образцы психологии художественного творчества.

Остальные выделенные нами эпистолярные тексты по содержанию объединены чеховскими комментариями на счёт собственных произведений (№№ 531, 532, 686, 788, 1244, 1365, 1375). В письмах к А.Н. Плещееву и А.С. Суворину А.П. Чехов характеризовал свой рассказ «Припадок» как описывающий душевную боль человека по всем правилам психиатрической науки [53а, с. 68—70]; А.С. Суворину же пояснял свою позицию целеполагания (заключающуюся в отрицании существования высших целей у людей и в признании их необходимости) в связи с повестью «Палата № 6» [55а, с. 137—138]; И.Л. Леонтьеву-Щеглову называл повесть «Скучная история» диссертацией, этим отмечая научную точность произведения [53а, с. 250]; о сборнике «Хмурые люди» (посвящённом П.И. Чайковскому) как о психопатологическом, писал брату композитора [54а, с. 40]; адресатам А.С. Суворину и М.О. Меньшикову рассказывал, что его «Чёрный монах» является «historia morbi» — историей болезни, изображающей манию величия [55а, с. 253, 262].

4. Обыденно-психологический тип писем (№№ 2565, 2727, 2933).

Обыденная, или житейская психология — это сумма психологических наблюдений над другими людьми либо самонаблюдений в повседневности [103]. Этот тип, таким образом, включает в себя несколько писем, отражающих то, как А.П. Чехов использовал в обыденной жизни психологические знания и наблюдения.

Тексты относятся к 1899 г. В.И. Немировичу-Данченко литератор характеризует их общего знакомого, поясняя: «надо знать психологию этого приятеля, чтобы не очень сердиться на него» [58а, с. 17]. М. Горькому передаёт слова Л.Н. Толстого: «Он сказал: «Можно выдумывать всё что угодно, но нельзя выдумывать психологию, а у Горького попадаются именно психологические выдумки»», при этом высказывая своё мнение: «жизнь, когда она не психологическая выдумка, мудрёная штука» [58а, с. 157—158]. В ответном письме к врачу П.И. Куркину, писавшему о виденном накануне спектакле «Дядя Ваня», А.П. Чехов поясняет причины волнения артистов по поводу «среднего успеха» постановки: «Я работаю уже 21 год и знаю, что средний успех и для писателя и для артиста — самый удобный успех. После большого успеха всегда наступала реакция, выражавшаяся в повышенных требованиях и затем в некотором разочаровании и охлаждении — реакция, физиологически объяснимая» [58а, с. 296].

Письма были включены в рассмотрение, поскольку житейская психология, через свою связь с практикой, сотрудничает с научной [86]. К тому же, для построения полной картины психологических особенностей эпистолярного наследия писателя необходимо учитывать все его высказывания, имеющие отношение к психологии.

5. Промежуточный тип писем (№№ 231, 515, 565, 1006, 1380, 1534, 2750).

Этот тип неоднороден по содержанию: А.П. Чехов в данных письмах приводит как суждения, относящиеся к психологии как науке, так и затрагивает вопросы литературной психологии. Каждое из таких писем, несущих функцию усиления значимости научно-психологической и литературно-психологической тематики среди выделенных типов, по нашему мнению, целесообразно рассмотреть в отдельности.

Интересно письмо к Д.В. Григоровичу (№ 231), в котором А.П. Чехов положительно отзывается о его произведении «Сон Карелина», отмечая художественную и физиологическую точность изображения сновидения, говоря в письме, таким образом, как о научном моменте, так и о литературном: «мне кажется, что мозговая работа и общее чувство спящего человека переданы Вами и замечательно художественно и физиологически верно. Конечно, сон — явление субъективное и внутреннюю сторону его можно наблюдать только на самом себе, но так как процесс сновидения у всех людей одинаков, то, мне кажется, каждый читатель может мерить Карелина на свой собственный аршин и каждый критик поневоле должен быть субъективен» [52а, с. 28—31]. Описание собственных сновидений (как процессов) занимало А.П. Чехова, далее в письме следует заметка о психологии сновидца: «Я сужу на основании своих снов, которые часто вижу... Сильно бросается в глаза также и одна подмеченная Вами естественность: видящие сон выражают свои душевные движения именно порывами, в резкой форме, по-детски... Это так верно! Сонные плачут и вскрикивают гораздо чаще, чем бодрствующие» [52а, с. 28—31]. Особенность этого письма в том, что сохранился его черновой набросок, отличающийся от отправленного корреспонденту текста. Страница чернового автографа письма содержит представления о совмещении науки и литературы, и, что интересно, пестрит зачёркиваниями автора, возможно, выдавая взволнованность или тревожность как текущее состояние в процессе написания ответа адресату, тем самым доказывая искренность этого ответа: «Я, помню, читал 2—3 года тому назад [один] какой-то французский рассказ..., где автор, описывая дочь министра, вероятно, сам того не подозревая, дал верную клиническую картину истерии... тогда же я подумал, что чутьё художника стоит иногда мозгов учёного, что то и другое имеют одни [и те же] цели, [и] одну природу, и..., быть может, со временем при совершенстве методов [они сольются] им суждено слиться вместе в гигантскую чудовищную силу, которую трудно теперь и представить себе... «С<он> К<арелина>» навёл меня на такие же мысли, и сегодня я охотно верю Боклю, к<ото>рый в рассуждениях Гамлета о прахе Ал<ександра> Мак<едонского> и глине видел знакомство Шекспира с законом обмена веществ [тогда ещё неизвестным], т. е. способность художников опережать людей науки... Ваш «С<он> К<арелина>» действительно художественен... и физиологически верен, меня удостоверяют в том мои сны» [52а, с. 360—361].

В письме к А.С. Суворину (№ 515) литератор часть рассуждений посвятил тематике функции художника слова («...не дело художника решать узкоспециальные вопросы. Дурно, если художник берётся за то, чего не понимает... его круг так же ограничен, как и у всякого другого специалиста, — это я повторяю и на этом всегда настаиваю. Что в его сфере нет вопросов, а всплошную одни только ответы, может говорить только тот, кто никогда не писал и не имел дела с образами. Художник наблюдает, выбирает, догадывается, компонует — уж одни эти действия предполагают в своём начале вопрос; если с самого начала не задал себе вопроса, то не о чем догадываться и нечего выбирать») [53а, с. 45—46]; завершил свою мысль писатель психолого-психиатрическим примером («закончу психиатрией») — «если отрицать в творчестве вопрос и намерение, то нужно признать, что художник творит непреднамеренно, без умысла, под влиянием аффекта... если бы какой-нибудь автор похвастал мне, что он написал повесть без заранее обдуманного намерения, а только по вдохновению, то я назвал бы его сумасшедшим» [53а, с. 45—46].

Письмо № 565, также написанное А.С. Суворину, представляет собой аналитический разбор пьесы «Иванов». Не приводя цитаты этого эпистолярного текста, поскольку интерес представляет письмо целиком, стоит отметить — на его протяжении А.П. Чехов приходит к выводу о том, что возбудимость, утомляемость, чувство вины — не просто индивидуальные особенности его персонажа, а типично русские черты. Этот тезис дает возможность предположить об имевшихся у писателя представлениях о психологии народов: «В характеристике Иванова часто попадается слово «русский»... Когда я писал пьесу, то имел в виду только то, что нужно, то есть одни только типичные русские черты. Так, чрезмерная возбудимость, чувство вины, утомляемость — чисто русские. Немцы никогда не возбуждаются, и потому Германия не знает ни разочарованных, ни лишних, ни утомлённых... Возбудимость французов держится постоянно на одной и той же высоте, не делая крутых повышений и понижений, и потому француз до самой дряхлой старости нормально возбуждён. Другими словами, французам не приходится расходовать свои силы на чрезмерное возбуждение; расходуют они свои силы умно, поэтому не знают банкротства» [53а, с. 111—112].

Письмо 1891 г. (№ 1006) примечательно, помимо критических замечаний А.П. Чехова по поводу философско-психологических построений Л.Н. Толстого, его фразой А.С. Суворину о том, что для новой написанной повести не подходит предлагаемое нововременским издателем название. Речь в письме шла о повести «Дуэль». А.П. Чехов заметил: «Для моей повести рекомендуемое Вами название «Ложь» не годится. Оно уместно только там, где идёт речь о сознательной лжи. Бессознательная ложь есть не ложь, а ошибка» [54а, с. 270]. Как отмечает и П.Н. Долженков («Чехов и позитивизм»), эти родственные психоанализу воззрения у писателя появились, по крайней мере, в одно время с разработками классической теории З. Фрейда, а, возможно, и раньше. Аналитическое рассмотрение «ошибочных действий» можно прочесть в изданных лекциях З. Фрейда, которые он читал уже в начале 20 в. [32а].

Упоминая об изображении болезни (мании величия) в повести «Чёрный монах», А.П. Чехов, снова в письме к А.С. Суворину (№ 1380), с позиции психологии и психиатрии уточнял, что художник, в сочинении использующий клиническое описание душевного недуга, не обязательно должен страдать им сам. Связанное с этим, но довольно смешанное по тематике следующее письмо — к Е.М. Шавровой (№ 1534). «Предоставьте нам, лекарям, изображать калек и чёрных монахов. Я скоро начну писать юмористические рассказы, ибо весь мой психопатологический репертуар уже исчерпан» [56а, с. 29—30], — замечал писатель в его завершение, имея в виду, скорее всего уже написанные к тому периоду повести «Чёрный монах» и «Палата № 6» [56а, с. 396]. Само письмо, целью которого, очевидно, была художественно-психологическая оценка рассказа писательницы, содержит ещё и научные факты из сферы соматопсихологии, психологии русского народа, к которой А.П. Чехов уже обращался в предыдущем письме; также затрагивается тема вырождения.

Наконец, завершает цикл промежуточного типа текстов эпистолярного наследия А.П. Чехова его письмо к беллетристу и драматургу Е.П. Гославскому. В нём можно отметить ироничное замечание по поводу идеализма в сочетании с упоминанием о несвободе при составлении художественного описания адресата; также характерно использование медико-психологической метафоры («губительны для индивидуальности как саркома») (№ 2750).

Рассмотренные типы писем, таким образом, подтверждают наличие у А.П. Чехова воззрений на предмет современной ему психологии и подробно характеризуют их.

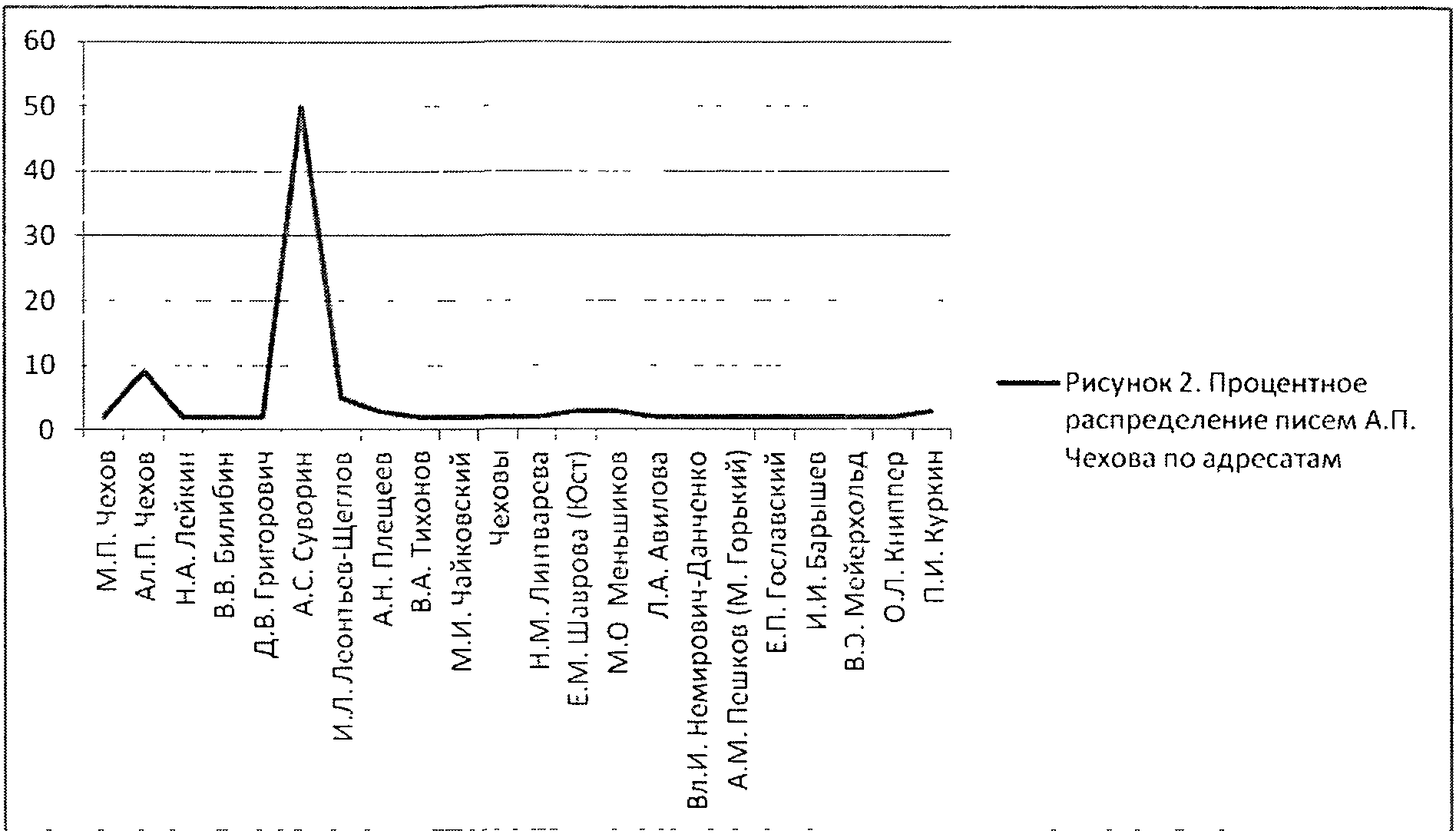

Рисунок 2 иллюстрирует процентное распределение эпистолярных текстов с научно-психологической направленностью (1-го типа) по корреспондентам писателя.

Рисунок 2. Процентное распределение писем А.П. Чехова по адресатам

Из распределения видно, что ровно половина — 50% искомых эпистолярных текстов — адресованы издателю газеты «Новое время» А.С. Суворину, имевшему, как мы выяснили в предыдущем параграфе, огромное значение для Антона Павловича, выполняя в определённый (и довольно длительный) период его жизни роль наставника. Второе место по адресованности интересующих нас писем принадлежит брату литератора Ал.П. Чехову (9% писем: для удобства сравнения процентные значения округлялись нами до целого показателя, — прим. М.Б.); далее следует И.Л. Леонтьев-Щеглов (5%); на четвёртом месте такие адресаты, как: П.И. Куркин, М.О. Меньшиков, А.Н. Плещеев и Е.М. Шаврова (по 3%); на пятом — Л.А. Авилова, И.И. Барышев, В.В. Билибин, Е.П. Гославский, Д.В. Григорович, О.Л. Книппер, Н.А. Лейкин, Н.М. Линтварёва, В.Э. Мейерхольд, В.И. Немирович-Данченко, А.М. Пешков (М. Горький), В.А. Тихонов, М.И. Чайковский, М.П. Чехов, а также адресат «Чеховы» (по 2%).

Таким образом, из распределения видно, что именно с А.С. Сувориным А.П. Чехов делился своими воззрениями, рассуждениями, мыслями и планами наиболее открыто, нежели с другими корреспондентами. Исследование дискурса показало, что в основном в письмах к А.С. Суворину А.П. Чехов писал о своих воззрениях по поводу науки в целом и науки психологии в частности. Это доказывает, что письма к этому адресату являются наиболее качественно обогащающими историко-психологическое знание. То, что в этом корреспондентском списке оказались имена Ал.П. Чехова и Д.В. Григоровича, подтверждает наши ожидания, представленные в предыдущем параграфе. Что касается предполагаемых адресатов В.А. Вагнера и Г.И. Россолимо, то, стоит заметить, что письма с интересующей нас тематикой содержат чеховские упоминания о первом, а письма с психологическим содержанием ко второму корреспонденту не сохранились. Но, вероятнее всего, они были, поскольку, по крайней мере, об одном таком письме (не найденном, но существовавшем, судя по письмам Г.И. Россолимо к А.П. Чехову) уже отмечалось выше.

В связи с тем, что взгляды писателя на психологию, как мы показали ранее, наиболее ясно отражены в его письмах к А.С. Суворину, целесообразно рассмотреть их более подробно. Наибольший интерес, с нашей точки зрения, представляют письма 1889 г. 7 мая А.П. Чехов писал А.С. Суворину о своих впечатлениях, связанных с прочитанным, нашумевшим в то время психологическим романом французского писателя П. Бурже под названием «Ученик». Роман заключал в себе идею бесчеловечности экспериментов на человеке, проводимых учеником психолога-материалиста. Ответственность за подобные психологические опыты возлагалась автором произведения на психологическую науку. Основной тезис — о несовместимости материализма с моралью — был изложен в предисловии к произведению и нёс функцию предостережения от влияния материалистического мышления [5а; 53а, с. 423—424]. Реакцией А.П. Чехова на психологический роман было рассматриваемое письмо, в котором писатель высказал мысль о том, что современная ему психология в её идеалистическом направлении является не наукой, а фикцией вроде алхимии, «которую пора уже сдать в архив» [53а, с. 207—209]. Так как произведение содержало в себе нечто вроде претенциозного похода против материалистического направления, А.П. Чехов довольно резко выступил в защиту материализма в психологической науке: «Подобных походов я, простите, не понимаю. Они никогда ничем не оканчиваются и вносят в область мысли только ненужную путаницу... Прежде всего, материалистическое направление — не школа и не направление в узком газетном смысле; оно не есть нечто случайное, преходящее; оно необходимо и неизбежно и не во власти человека. Всё, что живёт на земле, материалистично по необходимости. В животных, в дикарях, в московских купцах всё высшее, неживотное обусловлено бессознательным инстинктом, всё же остальное материалистично в них... Воспретить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит, нет и истины» [53а, с. 208]. Психические явления, по мнению А.П. Чехова, схожи с физическими настолько, «что не разберёшь, где начинаются первые и кончаются вторые... если знаешь, как велико сходство между телесными и душевными болезнями, и когда знаешь, что те и другие болезни лечатся одними и теми же лекарствами, поневоле захочешь не отделять душу от тела» [53а, с. 208]. Позднее, в 1891 г. (№ 987) А.П. Чехов будет так же критиковать роман ещё одного французского писателя (Э. Рода) за подчёркнутый в нём переход от материализма [54а, с. 251—252], но при этом в одном из писем признает несовершенство имеющихся психологических методов (№ 1049: [54а, с. 307—308]); а в 1895 г. чеховской критике по той же причине подвергнется произведение Г. Сенкевича «Семья Поланецких» (№ 1558: [56а, с. 53—54]).

В следующем письме, 15 мая 1889 г., А.П. Чехов пояснил А.С. Суворину свои представления о должном развитии психологической науки, отметив о необходимости сосуществования знаний различных направлений, как материалистического, так и идеалистического, в мире, поскольку, по его мнению, воюют не знания, а люди со своими заблуждениями [53а, с. 217].

Через некоторое время, в письме к литератору и актёру В.А. Тихонову (от 31 мая 1889 г.), А.П. Чехов, между прочим, задал вопрос «Как вы насчёт спиритуозов? Придерживаетесь или отрицаете?» [53а, с. 221]. Учитывая, что «спиритуозами», или «спиритуалистами», писатель называл в своих письмах приверженцев идеализма, фраза, данная в конце письма как бы невзначай, свидетельствует о значимости психологической тематики для адресанта, возможно, в связи с рассматриваемой перепиской с А.С. Сувориным о романе П. Бурже, которая занимала А.П. Чехова на протяжении длительного времени.

И действительно, спустя более полугода — 27 декабря 1889 г. А.П. Чехов вновь в письме к А.С. Суворину вернулся к теме романа и психологическому вопросу, подытоживая свои представления об отрицательном влиянии на психологию подобных однонаправленных произведений: «Правда, Бурже приделал благополучный конец, но этот банальный конец скоро забывается, и в памяти остаются только Сикст и «опыты», которые убивают сразу сто зайцев: компрометируют в глазах толпы науку, которая, подобно жене Цезаря, не должна быть подозреваема, и третируют с высоты писательского величия совесть, свободу, любовь, честь, нравственность, вселяя в толпу уверенность, что всё это, что сдерживает в ней зверя и отличает её от собаки и что добыто путем вековой борьбы с природою, легко может быть дискредитировано «опытами», если не теперь, то в будущем» [53а, с. 308—309]. Таким образом, очевидно, что отношение А.П. Чехова к психологии было в целом позитивным. Этим представления писателя отличаются от взглядов таких представителей литературы, как, например, Ф.М. Достоевский и В.В. Набоков. Ф.М. Достоевский, хоть и заслуженно признаётся психологом в художественном творчестве, воззрения на современную ему психологическую науку оставил достаточно ироничные. Как отмечает Д.С. Лихачёв в работе «Небрежение словом у Достоевского», ирония выражена писателем в главе «Психология на всех парах» произведения «Братья Карамазовы». В ней, изображая прокурора, увлекающегося психологией, Ф.М. Достоевский прямо называет науку «палкой о двух концах». К тому же, среди любимых персонажей литератора — люди, живущие против психологических законов, неуравновешенные и поступающие вопреки здравому смыслу [62]. Что касается В.В. Набокова, то его ирония к психологической науке касалась психоанализа и проявлялась в ещё более негативном ключе. В известном романе «Лолита», например, можно встретить следующую фразу о том, что современные наши понятия об отношениях между отцом и дочерью сильно испакощены схоластическим вздором и стандартизированными символами психоаналитической лавочки [73]. А в 1931 г. в «Новой газете» В.В. Набоковым был опубликован памфлет «Что всякий должен знать?»: «Куда ни кинем глаза или взгляд — всюду половое начало... Чем бы вы ни занимались, о чём бы вы ни думали, помните, что все ваши акты и действия, мысли и думы совершенно удовлетворительно объясняются как выше указано» [74, с. 7; 27].

Чеховские же взгляды на психологическую науку, как мы выяснили, не являлись ироничными либо саркастическими. Напротив, резкие высказывания против раздробленности научно-психологического общества свидетельствуют о серьёзном отношении писателя к состоянию психологии, имевшей большое значение в его жизни, так как он считал себя принадлежащим к ней. А.П. Чехов мыслил, что психологическая наука должна быть защищена от противостояния направлений и заключаться в единстве подходов и идей. Всё вышесказанное подтверждает, таким образом, 4-ю гипотезу о том, что литератор признавал познавательное и позитивное значение научной психологии.

Будучи одновременно медиком — приверженцем естественных наук и писателем — представителем искусства (так как литератор, по его словам, должен быть настоящим художником), А.П. Чехов, судя по всему, не мог принять существовавшего в то время в психологической науке противоречия двух направлений, и сам не признавал лишь какое-то одно из них, подразумевая науку целостной концептуальной системой, в которой важен каждый элемент. Состояние психологии второй половины 19 в. было отмечено идейным противостоянием вышерассмотренных научных направлений. Материалистическое было возглавлено И.М. Сеченовым, он и его сторонники (И.Р. Тарханов, К.А. Тимирязев, К.Н. Устимович и др.) понимали сознание материалистически и отстаивали целостность организма, утверждая единство психической и физической сфер человека, тогда как психологи, относящие себя к идеалистической позиции (Н.Я. Грот, М.М. Троицкий, Н.Н. Шишкин и др.), считали правильным рассматривать и изучать эти сферы обособленно [144, с. 113]. При таком положении дел, чеховские воззрения оказались справедливыми, поскольку противоборство концепций было не чем иным, как одним из симптомов кризиса, позднее наступившего в психологической науке.

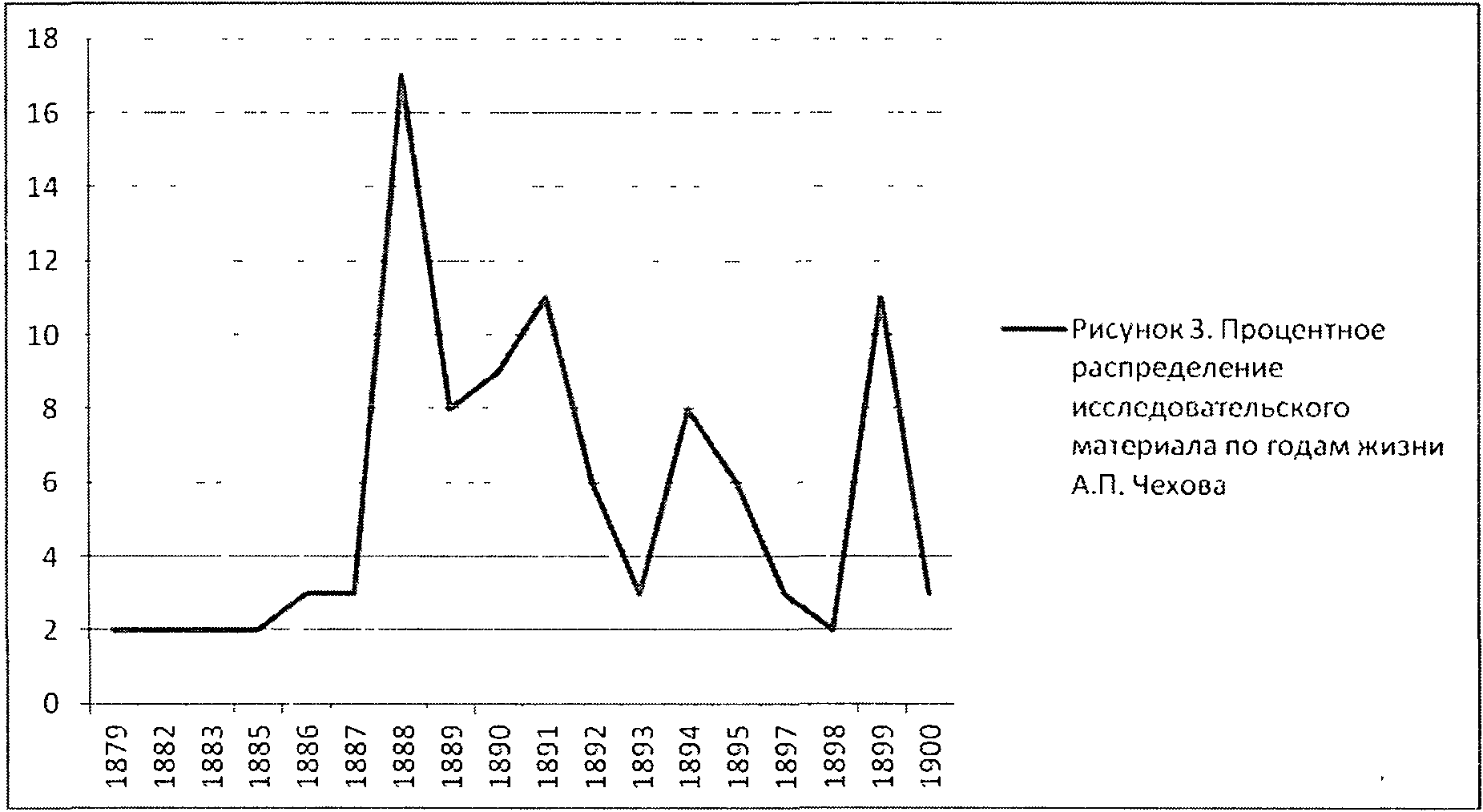

Распределение полученного исследовательского материала по годам жизни А.П. Чехова, изображённое на Рисунке 3, помогло установить связь между годами наибольшей «психологической продуктивности» писателя и событиями его биографии, возможно, повлиявшими на содержание дискурса.

Рисунок 3. Процентное распределение исследовательского материала по годам жизни А.П. Чехова

На графике видно, что наибольший процент рассмотренных писем пришёлся на 1888 г. (17%) — несомненно, важный для А.П. Чехова в научном плане. Именно в это время литератором интенсивно писались рассказы, позднее вошедшие в сборник «Хмурые люди». Об этом сборнике стоит заметить особо: книгу А.П. Чехов посвятил П.И. Чайковскому, о чём писал брату композитора: «Она состоит из специально хмурых, психопатологических очерков» [54а, с. 40]. И действительно, основные патографические рассказы (такие как «Припадок», «Скучная история», «Володя» и др.) вошли именно сюда. Интерес представляет год, на который приходится первое из писем, соответствующих искомой тематике — 1879 г. (2%) — он отражает время окончания писателем гимназии и поступление в университет, таким образом, показывая зарождающуюся научную направленность абитуриента и ещё начинающего литератора (к этому времени А.П. Чехов уже два года писал «мелочишки» для газет, посылая их из Таганрога в Москву брату Александру). Так же значимы оказываются 1889—1891 (8%, 9% и 11% соответственно) и 1894 гг. (8%), когда выходит вышеупомянутый сборник, что активно обсуждалось писателем в переписке. В этот же период, который отражает Рисунок 4 Приложения 1, велась работа над такими патографическими произведениями, как «Палата № 6» и «Чёрный монах». Последний текст был назван А.П. Чеховым «historia morbi» (от лат. — история болезни). К 1899 г., представляющему ещё один графический пик (11%), писатель занят театральной деятельностью, и его письма содержат разъяснения адресатам (в основном, актёрам) по поводу психологических особенностей ролей, состояний, как самих артистов, так и играемых ими персонажей.

Исследование эпистолярного наследия А.П. Чехова выявило его психологические особенности, заключающиеся в наличии определённых представлений писателя о научной психологии. Эти воззрения не являлись психологической концепцией или теорией, но оказались относительно устойчивыми — это видно на примере писем к А.С. Суворину (которые, как мы выяснили, по сравнению с письмами к другим адресатам, наиболее значимы для исследования): изначально высказываясь на стороне материалистического направления И.М. Сеченова, А.П. Чехов в процессе переписки уточняет свои взгляды на состояние психологической науки второй половины 19 в. и пишет уже о необходимости сосуществования знаний (и, соответственно, психологических направлений, о которых и шла речь в письмах). Всё это подтверждает нашу 1-ю гипотезу о том, что психологические особенности наследия А.П. Чехова могут состоять в относительно устойчивых воззрениях писателя на предмет психологии.

Таким образом, дискурсивный анализ писем А.П. Чехова позволил подтвердить 1-ю и 4-ю выдвинутые гипотезы. Так как процентное распределение исследовательского материала по годам жизни писателя выявило тесную взаимосвязь писем интересующего нас содержания с чеховским творческим наследием, в следующем параграфе стоит обратиться к результатам, полученным на втором этапе диссертационного исследования — этапе изучения художественных произведений.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |