Мария Тимофеевна Дроздова родилась 25 июня 1871 г. в деревне Ивня Обоянского уезда Курской губернии1. Ее отец Тимофей Андреевич имел звание ученого управителя, т. е. был выпускником одной из существовавших тогда сельскохозяйственных школ. Он, видимо, служил в поместье Ивня, принадлежавшем Александре Ильиничне Карамзиной (урожд. Дука). Поместье было большое — 8 тыс. десятин, сахарный завод, молочное хозяйство, племенное скотоводство2. После смерти А.И. Карамзиной имение унаследовал ее муж В.Н. Карамзин и владел им до своей кончины в 1879 г. Затем владение перешло к племяннику Карамзиных К.П. Клейнмихелю. К этому времени Дроздовы уже не жили в Ивне, а переехали в Белгород.

О детстве и юности Марии Тимофеевны известно очень мало. Ее подруга И.Г. Самсонова рассказывала, что Дроздова была «без образования. Ее отец был управляющим частным имением под Белгородом. Он дал образование трем сыновьям, а три дочки были самоучки»3. Действительно, у Дроздовой были три брата — Владимир, Павел и Петр, и две сестры. Одну звали Екатериной, а как вторую — неизвестно. Братья учились в Белгородской гимназии, сведения же об образовании Марии и Екатерины относятся только к их взрослой жизни. И в самом деле, Мария Тимофеевна имела весьма «вольные идеи» о грамматике родного языка и правописании, о чем красноречиво свидетельствуют подлинники ее писем. Наверное, платить в гимназию за всех детей родители не могли себе позволить.

Достоверных сведений о местах службы отца Марии Тимофеевны обнаружить не удалось, однако известно, что семья жила небогато. В 1890-х гг. Тимофей Андреевич числится уже почетным гражданином4, а не ученым управителем, проживая в уездном Белгороде. Впоследствии из Москвы сюда каждое лето приезжала навестить родителей Мария Тимофеевна.

В 1894 г. Дроздова подала прошение принять ее вольнослушательницей в вечерние классы Строгановского училища технического рисования. Как возникло увлечение живописью и как решилась молодая девушка из глубокой провинции приехать одна в Москву, где у нее не было ни родни, ни знакомых, можно понять, опираясь на воспоминания ее подруги. И.Г. Самсонова писала: «Как-то Мария Тимофеевна сделала масляными красками копию с портрета очень удачно и решила, по совету знакомых, ехать в Москву учиться. Они говорили ей, что там есть школа, где не только учат, но и кормят и дают деньги. Она простодушно поверила и поехала с 25 рублями в кармане, которые ей дал отец, предупредив, что больше давать не будет»5.

На прошении, поданном в Строгановское училище, Дроздова указывает обратный адрес — станция Сытьково Ржевского уезда Тверской губернии. Сытьково — небольшое владельческое село на почтовой дороге из Ржева в Осташков. Очевидно, Дроздова нашла себе работу в барской усадьбе, однако непонятно, кем она могла там работать, получив скудное домашнее воспитание. Ясно только, что именно там она жила до начала занятий. Там же, вероятно, и была сделана столь удачная копия с портрета. Сложно, тем не менее, поверить, что влечение к живописи возникло в 22-летней девушке вдруг, в одночасье, да еще столь мощное, что она бросила все ради поступления в училище. Логичнее предположить, что решение стать художницей зрело в ней в течение долгого времени и только ждало любого стороннего одобрения, чтобы окончательно укрепиться.

О первых днях в Москве Марии Тимофеевны также узнаем из воспоминаний И.Г. Самсоновой: «Когда Мария Тимофеевна сошла с поезда в Москве, она совершенно растерялась и стала плакать. Какой-то извозчик сжалился над ней, предложил даром отвести ее в номера Фальц-Фейна. Когда Мария Тимофеевна прибыла в номера Фальц-Фейна, положение ее было почти безвыходным. В руках было меньше 25 рублей. Управляющая номерами отнеслась к ней сочувственно. Между прочим, указала на звонок и сказала, что если она в чем-нибудь будет нуждаться, пусть позвонит в этот звонок, чем Мария Тимофеевна воспользовалась и, по деревенской привычке встав очень рано, позвонила, когда все спали. На другой день по прибытии она отправилась в Строгановское училище. Там ей сказали, что училище она может посещать бесплатно, но помочь материально ей никак не могут. Но тут обнаружилось так много хороших русских людей. Хотя Мария Тимофеевна еще только начала учиться рисунку, она довольно хорошо делала копии и увеличивала фотокарточки, и ей доставили такую работу»6.

Строгановское училище в годы учебы Дроздовой — с 1894 по 1902 гг. — было одним из лучших учебных заведений, дававших художественное образование. С 1896 г. директором был назначен Н.В. Глоба, выпускник Академии художеств, энергичный и преданный делу человек, более двадцати лет руководивший училищем. Ему удалось за несколько лет не только найти средства для улучшения материального и технического оснащения училища, но и организовать в нем подлинно художественную жизнь — ученические выставки, художественные мастерские, заграничные поездки для учеников. Результаты не заставили себя ждать: уже в 1900 г. работы «строгановцев» завоевали гран-при на Всемирной выставке в Париже.

Программа вечерних классов училища не включала общеобразовательные предметы, однако в части академического рисования не отличалась от программы дневного отделения7: элементарное рисование, начертательная геометрия, перспектива, теория теней, академическое рисование с фигур, история орнамента, лепка, рисование орнамента и цветов. Были и специальные дисциплины — сочинение орнаментных рисунков, черчение и ордера, чистописание, майолика и живопись по стеклу. Об успехах Марии Тимофеевны в учебе мы узнаем из Свидетельства, выданного ей в 1900 г.8 для представления в Московскую городскую Думу: отличные успехи она показала только по двум предметам — рисование цветов и майолика. При этом за рисунки цветов она дважды получала денежные награды9. Остальные дисциплины оценены по большей части удовлетворительно, реже — хорошо.

Впрочем, не удивительно, что Дроздова не была отличницей. С первых дней жизни в Москве ей приходилось искать заработок, да такой, чтобы по вечерам она могла учиться. Самым желанным и самым надежным заработком были уроки рисования, однако в первые годы учебы у Марии Тимофеевны не хватало духу предлагать себя в качестве учительницы. Один из первых ее преподавательских опытов случился летом 1897 г., и, по ее собственному признанию, она очень боялась провала, не верила в свои способности. Но именно уроки рисования стали ее призванием. Мария Тимофеевна любила детей, легко находила с ними контакт, искренне радовалась интересу учеников к живописи и их первым успехам.

В 1898 г. Дроздова начала вести уроки рисования в частной гимназии Воскресенской (с 1906 г. В.В. Потоцкой) и пансионате Е.Н. Дюлу10. А в 1900 г. училище помогло еще не кончившей курса Марии Тимофеевне получить место учительницы рисования в городских училищах. С этого времени молодая художница работает, не покладая рук: с 1901 г. она преподает рисование в Тверском 1-м Петровском училище; с 1906 г. — еще и в 1-м Арбатском женском городском училище; с 1913 г. — еще и в Смоленском 4-м женском городском начальном училище; с 1914 г. — в Пятницком 7-м женском городском начальном училище11, и это — не считая уроков в частных гимназиях и на дому. Так продолжалось до 1917 г.

В первый же год занятий живописью Дроздова познакомилась с Марией Павловной Чеховой. Чем-то привлекла образованную и привыкшую к интеллигентному обществу сестру Чехова эта деревенская девушка. Приняли и полюбили ее и близкие Марии Павловны — родители и брат-писатель. Дроздова подолгу гостила в Мелихове, часто бывала в московских квартирах Чеховых, приезжала несколько раз гостить в Ялту.

Антону Павловичу Чехову была симпатична Мария Тимофеевна, наивная, жизнерадостная, от природы наделенная тонким чувством юмора. Между ними установились особенные дружеские отношения, в которых тон задавало озорство. Чехов присылал молоденькой учительнице рисования, принятой в по-петербургски чопорную семью, брошюры о вреде пьянства, а она в ответ писала ему небылицы о том, как ее с позором прогнали. Он выдавал ее за известную писательницу, знакомя с друзьями-литераторами, а она сообщала ему, что Книппер любит Немировича, а Чехова не любит. Она выговаривала ему, что его таганрогская родня не стоила трат на извозчика и перчатки, а он называл ее Гургулей.

В сохранившихся до наших дней письмах Марии Тимофеевны к Чехову ярко проступает нота гротеска, шутки на грани абсурда, и в то же время тон писем — теплый, задушевный, откровенный. Писем Чехова к Дроздовой сохранились только два. После смерти писателя Дроздова отдала эти две небольшие записки Марии Павловне. Все, связанное с Чеховым, было так дорого Марии Тимофеевне, что, бедствуя, как и многие представители интеллигенции в послереволюционные годы, она бережно хранила маленькие сокровища — стопку присланных Чеховым марок, несколько его фотографий и книги. Все это, кроме писем писателя, она передала на склоне лет в музей Чехова в Мелихове.

В доме Чеховых Мария Тимофеевна познакомилась с Ольгой Леонардовной Книппер и сразу была очарована особым изяществом актрисы. В письмах и воспоминаниях Дроздовой ясно читается искреннее восхищение женской привлекательностью Книппер, ее обаянием. Художница и актриса подружились, и эта дружба длилась до самой смерти Книппер — более шестидесяти лет.

Существует расхожее мнение, будто Дроздова была влюблена в Чехова. Однако сохранившиеся письма к писателю опровергают эту гипотезу. Просто и откровенно рассказывала Мария Тимофеевна Чехову о своих сердечных увлечениях, также просто и откровенно она писала о своем восхищении избранницей Антона Павловича. Дразнила иногда, иронизировала над собой и над собеседником, но без горечи несбывшегося, без ревности или разочарования. Ревность и разочарование читаются в письмах Марии Павловны Чеховой к Ольге Леонардовне Книппер в первые годы после смерти Антона Павлович. «Она (Дроздова. — Примеч. Ю.К.) странно ко мне относится», «Кланяйся также твоей подруге Дроздовой. Я очень рада, что у меня теперь нет подруг...» — пишет она Ольге Леонардовне. И в то же время жалуется Дроздовой: «Ольга Леонардовна мне очень мало пишет, напишите мне обо всем».

Мария Павловна тяжело переживала утрату брата, много болела в первые годы после его смерти. Все каникулы она проводила с матерью в Ялте, где каждый предмет в доме, каждое деревце в саду — все напоминало ей о жизни с братом. Ольга Леонардовна первые годы вдовства избегала приезжать в Ялту. Дроздова, по-дружески поддержавшая Марию Павловну, когда Чехов неожиданно женился, проводила теперь много времени с Книппер. Например, летом 1906 г. они вместе снимали дачу в Подмосковье. А вот в ялтинском доме Чеховых Мария Тимофеевна после смерти Антона Павловича больше не бывала, с Марией Павловной виделась только в Москве.

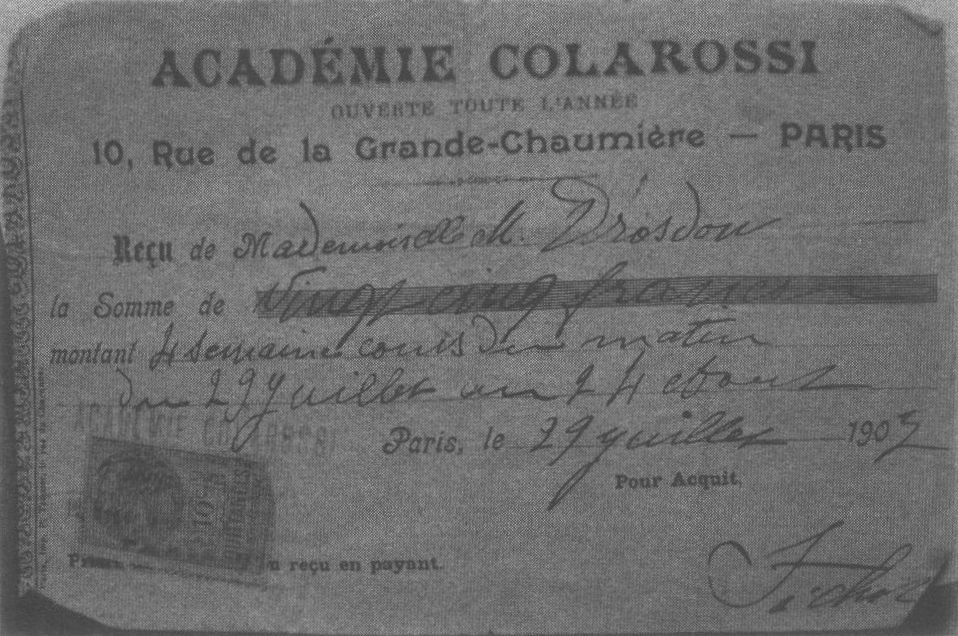

Дроздова в эти годы крепко встала на ноги, много работала как педагог, всякую свободную минуту посвящала живописи. В 1907 г. ей наконец удалось скопить денег и поехать учиться живописи в Париж. В фондах Музея-заповедника «Мелихово» хранится квитанция об оплате четырехнедельного курса в Академии Коларосси — с 29 июля по 24 августа.

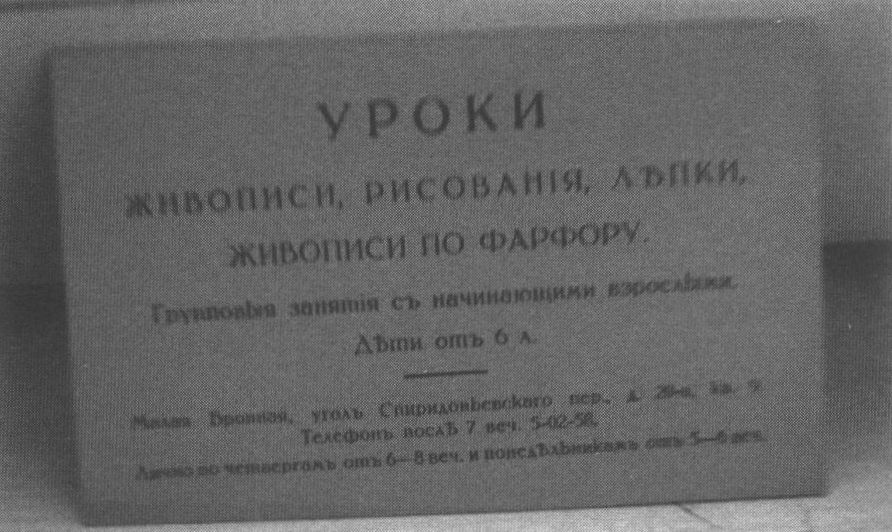

Это была одна из немногих частных художественных школ в Париже, куда принимали женщин. Она известна с 1815 г. года как Академия Сюисс, по имени основателя Шарля Сюисса, известного натурщика. Это были художественные классы без академической программы, рассчитанной на несколько лет обучения, — просто классы, где ставилась обнаженная или одетая натура, и все желающие могли за небольшую плату рисовать или писать красками. В 1870 г. у постаревшего Сюисса школу выкупил другой натурщик — Филиппо Коларосси. С начала XX в. школой руководил его сын-художник. В России Академия Коларосси была широко известна наряду с Академией Жульена. У Коларосси в разное время занимались Александр Головин, Анна Голубкина, Евгений Лансере и Константин Сомов. Удобно было для русских художников то обстоятельство, что Академия была открыта круглый год и принимала учеников на любой срок. Для Марии Тимофеевны, располагавшей свободно только летними месяцами, лишь так и можно было продолжить образование. Занималась она и в студии К.Ф. Юона. Позднее Мария Тимофеевна и сама устроила небольшую школу живописи у себя на квартире — проводила групповые занятия не только для взрослых, но и для детей. В фондах Музея-заповедника «Мелихово» хранится карточка Дроздовой с рекламой ее школы: «Уроки живописи, рисования, лепки, живописи по фарфору».

Тем временем в большую семью Марии Тимофеевны пришло горе. Сначала тяжело заболела мать, затем отец, замужняя сестра овдовела, оставшись одна с детьми, которых растить было не под силу, и Мария Тимофеевна взяла на воспитание племянницу Оксану. А через год грянула революция; налаженная жизнь и — главное — работа неотвратимо превращались в хаос. Гимназии и городские начальные училища были преобразованы в школы, начались эксперименты в области начального образования. Частных уроков не стало — москвичам было не до увлечений.

Мария Тимофеевна продолжала работать учителем рисования, но этот предмет не входил в число приоритетных. В 1917 г. она преподает в школе-семилетке № 20 Хамовнического района; с 1918 по 1922 гг. — в школе 1-й ступени бывшей гимназии Бесс и в 9-летней школе № 41; летом 1921 г. — в колонии 1-й ступени «Дома детей красноармейцев» при станции Быково; с 1920 по 1930 гг. — в 42-й семилетней школе Краснопресненского района. В то же время Дроздова работает в художественных мастерских ВХУТЕМАСа, пишет плакаты для новых московских учреждений. «Художественная жизнь кипит!» — с восторгом сообщает она Марии Павловне Чеховой о своей работе.

В 1930 г. Марии Тимофеевне исполнилось 59 лет, племянница Оксана выросла и вышла замуж. Казалось бы, в комнате в коммуналке в бывшем доходном доме Гирша на Малой Бронной должна остаться одна хозяйка, но не тут-то было. Из Белгорода в Москву приехала к Дроздовой ее младшая сестра Катя с воспитанницей Валей — дочерью овдовевшего брата Павла. Зажили все вместе. Катя, никогда не отличавшаяся крепким здоровьем, много болела. Заботы о девочке, хозяйстве, финансах — все легло на плечи Марии Тимофеевны. В одном из писем она жаловалась, что ей приходится, помимо своей работы и домашних дел, выполнять норму сестры в артели. Времени и сил на все не хватало. И Мария Тимофеевна после почти сорока лет преподавания решила выйти на пенсию, ведь тогда советское правительство приняло «Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию». Но пенсии были крошечные, их не хватало даже на полуголодное существование одному человеку. Не работать было нельзя. С 1930 по 1942 гг. Мария Тимофеевна работала в артелях — расписывала платки, делала игрушки, брала заказы на плакаты, а позже вернулась на работу в школу. Так и шла жизнь. В 1940 г. Марию Тимофеевну разыскали чеховеды. Сначала заведующий Музеем имени Чехова в Мелихове П.Н. Соловьев, затем исследователь чеховского архива А.Р. Эйгес, побудивший Марию Тимофеевну написать воспоминания о Чехове.

К этой работе Дроздова отнеслась очень серьезно. Она сделала копии со своих собственных писем к Чехову, хранившихся в Отделе рукописей Всероссийской библиотеки им. В.И. Ленина, сравнила их с письмами Чехова, изданными Марией Павловной, перечитала книгу Михаила Павловича Чехова12 о брате. Однако записывала все так, как помнила сама, иногда — несвязно, отрывочно, иногда — в самых мелких подробностях. Восемь лет жизни Чехова прошли у нее на глазах. Этот ценнейший материал Эйгес очень хотел напечатать в 1941 г. в одном из томов Летописей Государственного литературного музея. Литературный музей, к слову, в 1939 г. приобрел у Марии Тимофеевны некие материалы «по прилагаемому списку» на сумму 325 р., сумму немалую по тем временам. Однако, что это были за материалы, остается неизвестным, список утерян. А мемориальные вещи, выкупленные музеем Чехова в Мелихове, сохранились. Их было немного: акварель «Мелихово» работы М.Т. Дроздовой, коллекция марок с собственноручной подписью А.П. Чехова, фотография кабинета Чехова в Ялте, фотопортреты Бунина, Горького и Телешева, снимки чеховских мест, книги и галстук Антона Павловича. Часть этих предметов, например марки, экспонируется в мелиховском музее.

Война помешала скорой публикации воспоминаний Дроздовой о Чехове. В ноябре 1941 г. погиб заведующий мелиховским музеем Соловьев, а в 1944 г. умер Эйгес. О скромной старушке-художнице, знавшей когда-то Чехова, некому было вспомнить.

Военные годы Мария Тимофеевна прожила в Москве. Первые два года работала в инвалидной артели, а с 1943 г., когда школы вернулись из эвакуации, преподавала рисование в школе № 66 Свердловского района. В 1945 г. умерла младшая сестра Екатерина. Мария Тимофеевна остались вдвоем с племянницей-студенткой. Вновь — работа в школе, частные уроки, случайные заработки в артели. Жизнь после войны была нелегкой, но даже в глубокой старости Дроздова не боялась работы и не теряла жизнелюбия. Она хотела перед смертью еще «взахлеб» пожить культурной жизнью столицы — походить по выставкам, послушать новую музыку. «Я хочу слушать живого Ив Монтана», — писала она Марии Павловне на девятом десятке лет. Чтение, художественные выставки, мероприятия, посвященные памяти Антона Павловича Чехова, письма его сестре Марии Павловне и нечастые встречи с Ольгой Леонардовной наполняли смыслом жизнь Марии Тимофеевны. Она продолжала записывать что помнила, теперь уже не только об Антоне Павловиче, но и о Марии Павловне и Ольге Леонардовне, понимая, что память об этих двух выдающихся женщинах будет важна для будущих поколений.

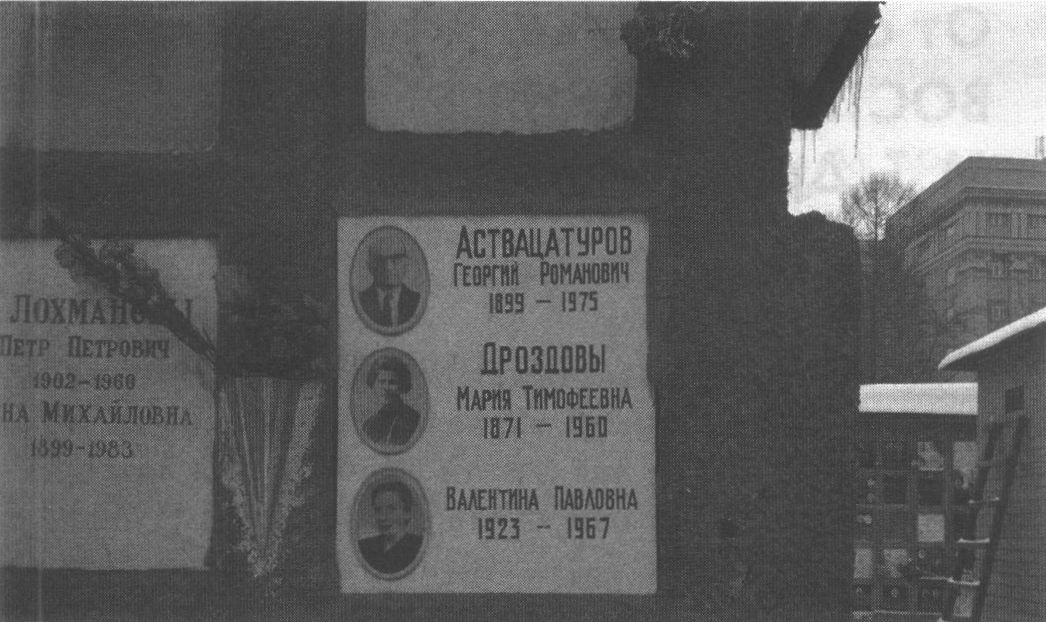

В январе 1957 г. умерла Мария Павловна Чехова, в марте 1959 г. ушла из жизни Ольга Леонардовна. Мария Тимофеевна ненамного пережила своих подруг-долгожительниц. Она скончалась 1 января 1960 г. на 88-м году жизни и похоронена на Донском кладбище.

Ю.А. Королева

М.Т. Дроздова. Фото, 1902

Усадьба Троицкое в селе Ивня. Барский дом. Фото, начало XX в.

Квитанция М.Т. Дроздовой об оплате обучения в Академии Коларосси. Париж, 1907. Из фондов Музея-заповедника «Мелихово»

Занятия в Академии Коларосси. Фото, начало XX в.

Карточка М.Т. Дроздовой с объявлением об уроках. 1910-е. Из фондов Музея-заповедника «Мелихово»

Доска в нише колумбария Донского кладбища в Москве, где покоится прах М.Т. Дроздовой. Фото Ю.А. Королевой, 2019

Примечания

1. Так указано в трудовой книжке М.Т. Дроздовой, хранящейся в Музее-заповеднике «Мелихово» (КП-11619 мч/оф). В краеведческой литературе упоминается не деревня, а село Ивня (Троицкое). См.: Шаповалов С.Е. Ивнянский помещик Владимир Николаевич Карамзин // Родина. — 2013. — 21 сент. Теперь это пос. Ивня, районный центр Белгородской области.

2. Ивинская экономия // Сб. стат. свед. по Обоянскому уезду (Курская губерния). — М.: Издание Обоянского уездного земства, 1883—1884. — С. 31—62.

3. Самсонова И.Г. Воспоминания об Антоне Павловиче Чехове / Публ. и примеч. С.А. Смирнова // Человек. — 2014. — № 4. — С. 167—180. Далее — Самсонова.

4. Дело о приеме Дроздовой Марии Тимофеевны в число учениц Строгановского училища. — РГАЛИ (ф. 677, оп. 1, ед. хр. 2760, л. 10). Далее — Дело о приеме.

5. Самсонова.

6. Самсонова.

7. Строгановское Центральное училище Технического рисования. — М., 1900. — РГАЛИ (ф. 677, оп. 3, ед. хр. 19).

8. Дело о приеме, л. 8.

9. Там же, л. 5.

10. Там же, л. 2.

11. Трудовая книжка М.Т. Дроздовой. Хранится в Музее-заповеднике «Мелихово» (КП-11619 мч/оф).

12. Михаил Павлович Чехов (1865—1936) — младший брат А.П. Чехова, писатель. В 1923 г. вышла его книга «Антон Чехов и его сюжеты», а в 1933 г. — книга «Вокруг Чехова».

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |