С какой гордостью он показывал мне, бывало, каждый новый розовый куст, каждый тюльпан, расцветающий весной, и говорил, что для него нет больше удовольствия, чем следить, «как он лезет из земли, как старается» — и потом пышно расцветает. Я редко встречала мужчин, — кроме разве садоводов, которые так любили бы и знали цветы, как А.П. Ему даже не странно было дарить цветы, хотя это было не принято по отношению к мужчинам.

Татьяна Львовна Щепкина-Куперник. О Чехове

На страницах произведений и писем Антона Павловича Чехова часто можно встретить названия разных цветов. Весенние тюльпаны, осенние астры, васильки и пионы, гладиолусы и циннии, ландыши, ирисы. Часто у писателя встречаются сильно пахнущие цветы — с тонким изысканным или резким ароматом — лилии, душистый горошек, табак, гесперис (ночная фиалка), левкои (маттиола), гиацинты, гелиотроп, резеда, нарциссы; упоминаются тубероза и камелии, декоративные хризантемы, незатейливая домашняя герань. Частое упоминание герани, ее устойчивого запаха в комнатах (видимо, таганрогские воспоминания) выступают в художественном мире писателя своеобразным символом незатейливой обывательской мещанской, купеческой жизни.

Самый любимый и часто встречающийся цветок в произведениях и письмах Чехова — роза. В творчестве писателя, начиная с 1883 года, около 50 упоминаний о ней. Для раннего Чехова роза не столько цветок, сколько устоявшийся традиционный романтический символ. Начинающий писатель подвергает его переосмыслению, иронии, пародии, как, впрочем, и другие привычные символы, традиции.

Распространенная в поэзии тема любви розы и соловья, где соловей символизировал душу, а красная роза — совершенную красоту, подвергается Чеховым неожиданному переосмыслению в пародийном рассказе «Бенефис соловья» (1883). Создавая в юмористическом рассказе «Брак через 10—15 лет» (1885) фантастическую картинку будущей бездушно-расчетливой свадьбы, Чехов иронично замечает: «Соловьи, розы, лунные ночи, душистые записочки, романсы... все это ушло далеко-далеко... Шептаться в темных аллейках, страдать, жаждать первого поцелуя и проч. теперь так же несвоевременно, как одеваться в латы и похищать сабинянок».

Создавая эффект комического, Чехов романтический образ розы помещает в несвойственную ему сферу, например, прозаическо-гастрономическую: «Продолжительная прогулка на свежем, прохладном воздухе действует на аппетит лучше всяких аппетитных капель. После нее балык, икра, жареные куропатки и прочая снедь ласкают взоры, как розы в раннее весеннее утро» («Драма на охоте», 1884). Часто писатель играет со смысловыми контрастами. Так, в рассказе «Отец» (1887) старик Мусатов, опустившийся донельзя, говорит сыну Борису: «Раз сто вы пытались вытащить меня из ямы, и сам я пытался, да ни черта не вышло. Бросьте! В яме и околевать мне. Сейчас вот сижу с тобой, гляжу на твое ангельское лицо, а самого так и тянет домой в яму. Такая уж, знать, судьба. Навозного жука не затащишь на розу».

Такое же неожиданное сравнение присутствует и в рассказе «Пари (1889). Юрист, на пари отсидевший в добровольном заточении 15 лет и открывший, как ему казалось, истину, обращается к «заблудшим»: «Вы обезумели и идете не по той дороге. Ложь принимаете вы за правду и безобразие за красоту. Вы удивились бы, если бы... на яблонях и апельсинных деревьях вместо плодов вдруг выросли лягушки и ящерицы или розы стали издавать запах вспотевшей лошади; так я удивляюсь вам, променявшим небо на землю». И в «Дуэли» (1891) в споре с фон Кореном о литературе Лаевский, которому «было лень соображать и противоречить», но хотелось досадить оппоненту, прибегает к банальному образу розы: «...что такое Ромео и Джульета, в сущности? Красивая, поэтическая святая любовь — это розы, под которыми хотят спрятать гниль. Ромео — такое же животное, как и все».

В домелиховский период роза дважды становилась частью пейзажа, например, в рассказе «Дома» (1887). Беляев придумывает сказку для сына Сережи: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был себе старый, престарелый царь <...> Дворец... стоял в громадном саду, где, знаешь, росли апельсины... бергамоты, черешни... цвели тюльпаны, розы, ландыши, пели разноцветные птицы...» Чехов переходит от иронии, пародии, высмеивания романтического штампа к возвращению первичного смысла и позитивного способа изображения этого цветка.

Чехов, описывая в мелиховском рассказе «Черный монах» (1894) необыкновенный сад Песоцкого, первой называет розу: «Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая черным как сажа, вообще такого богатства цветов... Коврину не случалось видеть нигде в другом месте».

Функция розы как художественной детали в чеховских поздних текстах усложняется. Это не столько прекрасная колоритная «подробность», сколько имеющая значительную смысловую и эмоциональную нагрузку деталь. Так, букет из роз («Моя жизнь», 1896) встраивается Чеховым в описание очень красивой комнаты инженера Должикова, где все было «мягко, изящно <...> Дорогие ковры, громадные кресла, бронза, картины, золотые и плюшевые рамы... стол, накрытый для завтрака, много бутылок, букет из роз, пахнет весной и дорогою сигарой, пахнет счастьем, — и все, кажется, так и хочет сказать, что вот-де пожил человек, потрудился и достиг, наконец, счастья, возможного на земле».

Следует заметить, Чехов не любил срезанные цветы. «Вид срезанных или сорванных цветов, — отмечала О.Л. Книппер-Чехова, — наводил на него уныние, и когда, случалось, дамы приносили ему цветы, он через несколько минут после их ухода молча выносил их в другую комнату». Не любил Чехов и срезать розы для букета. Как вспоминала художница А.А. Хотяинцева, Чехов «в Мелихове... разводил розы, гордился ими. Гостьям-дачницам из соседнего имения (Васькина) он сам нарезал букеты. Но срезал «спелые» цветы, те, которые нужно было срезать по правилам садоводства, и «чеховские» розы иногда начинали осыпаться дорогой, к большому огорчению дачниц».

Объяснение нелюбви писателя к срезанным цветам можно найти в мемуарах Т.Л. Щепкиной-Куперник: «Каждый розовый куст, каждый тюльпан, которые он сам сажал, казался ему богатством, отмечался им и пробуждал в нем действенность. Почему-то лучше всего получались белые розы. Антон Павлович удивлялся и спрашивал у сестры: «Ты ведь знаешь. Маша, я очень люблю розы, и какой бы сорт ни посадил, удаются у меня только белые. Отчего бы это?». Она отвечала: «От чистоты твоего сердца, Антоша».

С мелиховскими розами и впечатлениями связана сцена из пьесы «Дядя Ваня»:

Войницкий. В знак мира и согласия я принесу сейчас букет роз; еще утром для вас приготовил... Осенние розы — прелестные, грустные розы... (Уходит.)

Соня. Осенние розы — прелестные, грустные розы...

Обе смотрят в окно.

Елена Андреевна. Вот уже и сентябрь. Как-то мы проживем здесь зиму!» (С. XII, 91).

Явна перекличка этого фрагмента пьесы со стихотворением Щепкиной-Куперник «Осенние розы»

Осенние розы прекрасны — хотя

Цветы их как будто устали

Без ласки горячих лучей расцветя,

Без солнца они вырастали.Осенние розы прекрасны — своей

Красотою почти что нездешней,

И запах их тоньше и краски нежней

Сверкающей роскоши вешней.В них грустная прелесть прочтенных поэм

И скорбь обо всем, что мечталось...

Осенние розы прекрасны уж тем,

Что жить им недолго осталось.

Осенние розы являются экспрессивной деталью и в «Доме с мезонином» (1896): «Была грустная августовская ночь, — грустная потому, что уже пахло осенью <...> Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки; георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета». Тонкий нежный аромат розы и терпко-горьковатый, травянистый осенний запах георгин символизируют одновременно и любовь, и ее обреченность, неминуемое расставание Жени и художника. Не случайно они окрашены лунным светом в одинаковые тона.

Лунный свет окрашивает розы в один цвет и в рассказе («У знакомых», 1898): «После шумной встречи на террасе все, кроме Сергея Сергеича, пошли в комнату Татьяны. Сквозь опущенные шторы сюда не проникали солнечные лучи, было сумеречно, так что все розы в большом букете казались одного цвета. Подгорина усадили в старое кресло у окна, Надежда села у его ног, на низкой скамеечке». Роза связана тесно с любовной тематикой, и каждый оттенок цвета розы имеет свою символику. В данном случае Чехов притеняет, лишает конкретного цвета розы, словно показывая, что Подгорин, у ног которого сидит на скамеечке влюбленная в него Надежда, колеблется и не решил, не знает, как сложатся их отношения.

В рассказе «О любви» (1898) Алехин, университетский человек, говорит: «Мы, русские, порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные». Чехов в этом рассказе обращается к тем же образам розы и соловья, встречающимся в начале творчества, только слышна уже горькая ирония, а писатель словно закольцовывает сюжет обращения к этому художественному образу.

Роза играет заметную роль и в эпистолярии Чехова, показывая глубину привязанности Чехова к этому цветку. Если в 1891 году он впервые упоминает в письмах розу — то это просто цветок юга, весны, Италии, куда он собирается и предвкушает радость поездки. Но с мелиховского периода этот цветок становится олицетворением мечты, радости, красоты. В письмах 1893 года из Мелихова он высказывает свою сокровенную мечту А.С. Суворину: «18 августа 1893 г. Мелихово. Когда я получу гонорар за «Сахалин», то построю себе дом в лесу — с камином, мягкими полами, шкафами для книг и проч. и найму лакея. Куплю тюльпанов и роз сразу на 100 р. и посажу их около дома».

Ему же 24 августа этого же года из Мелихова: «Моя мечта: построить себе в лесу, который у меня уже есть, дом, насажать роз, приказать никого не принимать и писать мелкие рассказы. Место для дома у меня чудеснейшее». О розах он пишет постоянно, самым разным адресатам: Н.А. Лейкину, А.С. Суворину, В.М. Лаврову, А.И. Сумбатову-Южину, Е.М. Чехову, сестре Марии Павловне, Семенковичам, М.О. Меньшикову, отцу и матери, Е.М. Шавровой, О.Л. Книппер, П.И. Иорданову и др.

Письма Чехова наполнены заботой об этих цветах: «Ходил за розами... Убрал листья с роз... Обрезать розы не нужно, нужно только оторвать листки, пригнуть к земле, покрыть сухим листом... до моего приезда не обрезывайте роз... около каждой розы окопал и удобрил землю...».

Не жалел в мелиховских письмах эпитетов, описывая их: «Розы цвели буйно все лето и цветут до сих пор... у меня пышно цветут розы... розы цветут роскошно... Розы цветут изумительно... цветут розы, буйно и красиво». В ялтинских же письмах последних лет, несмотря на все большую краткость и закрытость, все равно Чехов часто упоминает розы, хотя суше, скупее: «Цветут розы... Розы еще не цветут... Розы цветут, но мало... Розы зацвели буйно... У нас летняя погода, цветут розы... Цветут розы и хризантемы... розы тоже цветут».

П.Ф. Иорданову из Ялты пишет 10 апреля 1901 г.: «Если Вы занялись садоводством, то я напишу кое-куда, чтобы Вам выслали каталоги. Кстати сказать, у вас в Таганроге нет хороших роз, и я понял это только, когда пожил в Московской губ<ернии>. Вот займитесь-ка розами, научитесь уходу за ними — это большое удовольствие. Самое мудреное в уходе — обрезка».

Мелиховская усадьба досталась Чехову в запущенном состоянии, неуютная и заросшая бурьяном. Всего за несколько лет чеховская семья сделала из нее цветущий уголок. Перед террасой находилась большая круглая клумба с душистым горошком, резедой, табаком, а за клумбой виднелись любимые розы Антона Павловича.

В 1898 году Антон Павлович Чехов поселился в Ялте. Осенью он приобретел небольшой участок на окраине города, на склоне южной гряды Крымских гор. Заказав проект дома архитектору Л.Н. Шаповалову, писатель решил осуществить давнюю мечту — посадить свой «сад вечной весны». Пока шло строительство дома, писатель занимался садом: подбирал растения, вел переписку с садовыми учреждениями, советовался со специалистами и размышлял над планировкой сада. Сохранилось много писем и записок Чехова, в которых он просил прислать ему то кусты розы и сирени, то деревья.

В своем письме сестре в 1899 году Чехов писал: «Вчера и сегодня я сажал на участке деревья и буквально блаженствовал, так хорошо, так тепло и поэтично. Просто один восторг. Я посадил 12 черешен, 4 пирамидальных шелковицы, два миндаля и еще кое-что. Деревья хорошие, скоро дадут плоды. И старые деревья начинают распускаться, груша цветет, миндаль тоже цветет розовыми цветами…»

В письмах к друзьям он говорил о посаженных им розах: «Сад будет необыкновенный. Сажаю я сам собственноручно. Одних роз посадил 100, и все самые благородные, самые культурные сорта». В письме к О.Л. Книппер от 14 февраля 1900 года стоит другое число: «В саду из 70 роз, посаженных осенью, не принялись только 3. Лилии, ирисы, тюльпаны, туберозы, гиацинты — все это ползет из земли». Возможно это связано с тем, что в первом случае было указано количество кустов, а во втором — количество сортов.

Подтверждением тому, что роз действительно было около 70 сортов, является их перечень в тетради «Сад», в которую Чехов заносил высаженные в саду растения. В ней записано латинскими названиями 159 видов растений, в большинстве декоративные деревья, кустарники и розы. Из всех цветочных культур лишь розы перечислены по сортам — их в тетради 68, и это на самом деле лучшие розы, какие только можно было выписать на то время в питомниках. 90% всех роз из списка — это французские розы, а в них больше половины — сорта лионской селекции. Ниже приводен весь перечень с указанием принадлежности к группе, имени оригинатора и года создания каждого сорта в отдельности. Большинство роз сохранилось до сегодняшнего дня в частных розариях или музеях роз в Европе.

- 1. Souvenir de la Malmaison (B, Béluze, 1843)

- 2. Belle Lyonnaise (N, Levet, 1870)

- 3. Ulrich Brunner (HP, Levet, 1881)

- 4. Gloire de Dijon (N, Jacotot, 1850)

- 5. Bougère (T, Bougère, 1832)

- 6. Marie van Houtte (T, Ducher, 1871)

- 7. Empereur du Maroc (HP, Guinoiseau, 1858)

- 8. Maréchal Niel (N, Pradel, 1862/1864)

- 9. R. banksiae alba (1807)

- 10. Banks épineux de Chine (Hybrid Banksia)

- 11. R. banksiae lutea (1824)

- 12. Clotilde Soupert (Pol, Soupert & Notting, 1890)

- 13. Marie Pavié (Pol, Alégatière, 1888)

- 14. Turner's Crimson Rambler (HMul, Turner, 1893)

- 15. Cramoisi Supérieur (China / Bengale, Coquereau, 1832)

- 16. Institutrice Moulin (China / Bengale, Charreton, 1893)

- 17. Archiduchesse Maria Immaculata (T, Soupert & Notting, 1887)

- 18. Baronne Berge (T, Pernet, 1892)

- 19. Baron Henriette de Loew (T, Nabonnand, 1888)

- 20. Madame Christine Meister (T, Soupert & Notting, 1861)

- 21. Catherine Mermet (T, J.-B. Guillot fils, 1869)

- 22. Clément Nabonnand (T, Nabonnand, 1877)

- 23. Coquette de Lyon (T, Ducher, 1870)

- 24. Duchesse d'Auerstädt (T, Bernaix, 1887)

- 25. Erzherzog Franz Ferdinand (T, Soupert & Notting, 1893)

- 26. Golden Gate (T, Dingee & Conard, 1891)

- 27. Jules Finger (T, Marie Ducher, 1879)

- 28. Léon XIII (T, Soupert & Notting, 1892)

- 29. Madame Célina Noirey (T, J.-B. Guillot fils, 1868)

- 30. Mademoiselle Christine de Nouë (T, неизв.)

- 31. Madame Crombez (T, Nabonnand, 1882)

- 32. Madame de Watteville (T, J.-B. Guillot fils, 1883)

- 33. Madame Emile Charrin (T, Perrier, 1895)

- 34. Madame Joseph Schwartz (T, J. Schwartz, 1880)

- 35. Madame Lombard (T, Lacharme, 1878)

- 36. Madame Maurin (T, J.-B. Guillot père, 1853)

- 37. Marguerite Ramet (T, Levet, 1886)

- 38. Marie Lambert (T, Lambert, 1886)

- 39. Madame Scipion Cochet (T, Bernaix, 1887)

- 40. Namenlose Schöne (T, Неизв., 1852)

- 41. Princesse de Bassaraba de Brancovan (T, Alexandre Bernaix, 1890)

- 42. Princesse de Sagan (T, Dubreuil, 1887)

- 43. Reine Marie Henriette (T, Levet, 1878)

- 44. Safrano (T, Beauregard, 1839)

- 45. Sombreuil (LCl, Неизв., 1880)

- 46. Souvenir de Laurent Guillot (T, Bonnaire, 1894)

- 47. Vicomtesse Decazes (T, Pradel, 1844)

- 48. Lamarque (N, Maréchal, 1830)

- 49. Rêve dOr (N, Ducher, 1869)

- 50. Solfatare (N, J. Boyau père / Boyeau, 1843)

- 51. William Allen Richardson (N, Marie Ducher, 1878)

- 52. Achile Gonod (HP, J.-M. Gonod, 1864)

- 53. Anna de Diesbach (HP, Lacharme, 1858)

- 54. Baron de Bonstetten (HP, Liabaud, 1871)

- 55. Baroness Rothschild (HR, Pernet, 1868)

- 56. Captain Christy, Cl. (HT, Cl., Marie Ducher, 1881)

- 57. Charles Lefèbvre (HP, Lacharme, 1861)

- 58. Gloire Lyonnaise (HP, J.-B. Guillot fils, 1884)

- 59. John Hopper (HP, Ward, 1862)

- 60. Le Schah (HP, Paul & Son, 1874)

- 61. Paul Neyron (HP, Levet, 1869)

- 62. Vicks Caprice (HP, Vick, 1891)

- 63. Cheshunt hybrid (HT, G. Paul, Jr., 1872)

- 64. Caroline Küster (N, Pernet, 1872)

- 65. La France (HT, J.-B. Guillot fils, 1867)

- 66. Madame Bravy (T, J.-B. Guillot père, 1846)

- 67. Sappho (T, Paul, 1889)

- 68. Juliette (HP, Lartay, 1862)

Чехов для своего сада подбирал розы с особым, сильным ароматом. Если известные по личному списку писателя 68 сортов роз разделить по основным цветам, то преобладать будут красный, розовый, белый и желтый, несмотря на то, что в общей гамме роз того времени преобладал розовый цвет с различными оттенками. Из всех сортов сегодня в чеховском саду сохранилась лишь роза Banksiae lutea, посаженная Антоном Павловичем осенью 1899 года. Рядом с ней сохранилась и глициния китайская. Обе лианы являются мемориальными и, наряду с другими мемориальными деревьями, составляют гордость сада.

Помимо роз, в саду были высажены спирея и вейгела. В последующие годы ассортимент цветов все более и более расширялся. Появились флоксы, хризантемы, мак, ирисы японские и германские, гвоздика, лаватера, лилии, тюльпаны, туберозы, гиацинты и другие. Посадка растений и обустройство сада продолжались до самой смерти хозяина дачи в 1904 году.

Куприн вспоминал, что Чехов «часто говорил, глядя на свой сад прищуренными глазами: «Послушайте, при мне же здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого, но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место… Через триста — четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна».

После смерти Чехова «Белая дача» по завещанию перешла к его сестре, Марии Павловне Чеховой. Она стремилась сохранить все так, как было при жизни брата. 4 мая 1919 года Симферопольский военно-революционный комитет объявил дом Антона Павловича национальным достоянием. Мария Павловна была назначена пожизненной хранительницей. В 1921 году Ялтинский уездно-городской революционный комитет постановил: «Ввиду исключительного внимания Российского пролетариата к трудам и литературным заслугам умершего писателя Антона Павловича Чехова дачу его в Ялте по Аутской улице взять под свое наблюдение в целях сохранности и неприкосновенности внутреннего размещения обстановки, в которой писатель провел свои последние годы».

Марии Павловне Чеховой, первому и бессменному директору музея до 1957 года, наряду с музейной деятельностью, работой над архивом, неизданными рукописями, письмами Антона Павловича приходилось постоянно трудиться над сохранением дома и сада. С 1923 по 1936 год большую помощь ей оказывал Михаил Павлович Чехов — вначале он бывал наездами, а потом совсем переселился в Ялту. Многие работы в саду Михаил Павлович выполнял сам или давал указания садовнику. В письмах от 14 и 25 июня 1928 года он сообщал: «Я довел наш сад до высокой точки. Роз — целое море, …от цветов не видно листвы». «В саду делается что-то необыкновенное: он весь белый от лилий и жасминов, весь розовый и красный от роз и гвоздик, и весь зеленый от пышной зелени. Запах такой, что кружится голова».

В годы Великой Отечественной войны чеховский сад пришел в упадок. В 1947 году из Никитского ботанического сада были получены и высажены новые деревья и розы. В период реконструкции музея в 1960-х годах благодаря усилиям сотрудников вся прилегающая к дому и саду территория была засажена розами.

Однако, за прошедшие со времени закладки сада многое изменилось. Одни растения погибли, другие находятся в угнетенном состоянии. В 2007 году по инициативе главного редактора московского журнала «Вестник цветовода» Е.Э. Иллеш была организована благотворительная акция по сбору средств и растений для восстановления цветочного ассортимента сада времени А.П. Чехова. Одними из первых откликнулась французская фирма «Мейян», в 2008 году она передала для чеховского сада созданный ею новый сорт розы «Антон Чехов».

В 2025 году сообщалось, что в Крыму планируют возродить коллекцию роз Чехова в рамках проекта «Сад роз "Чеховская осень"». На сегодняшний день из 68 сортов, отмеченных в «садовой тетради» писателя, 46 сохранилось, и их возможно восстановить в чеховском саду. В рамках проекта энтузиасты намерены вывести новый сорт роз и назвать его «Чеховская осень». Выведение нового сорта планируют гибридным черенкованием из нескольких роз «старинных» сортов, посаженных Антоном Чеховым в его саду в Ялте.

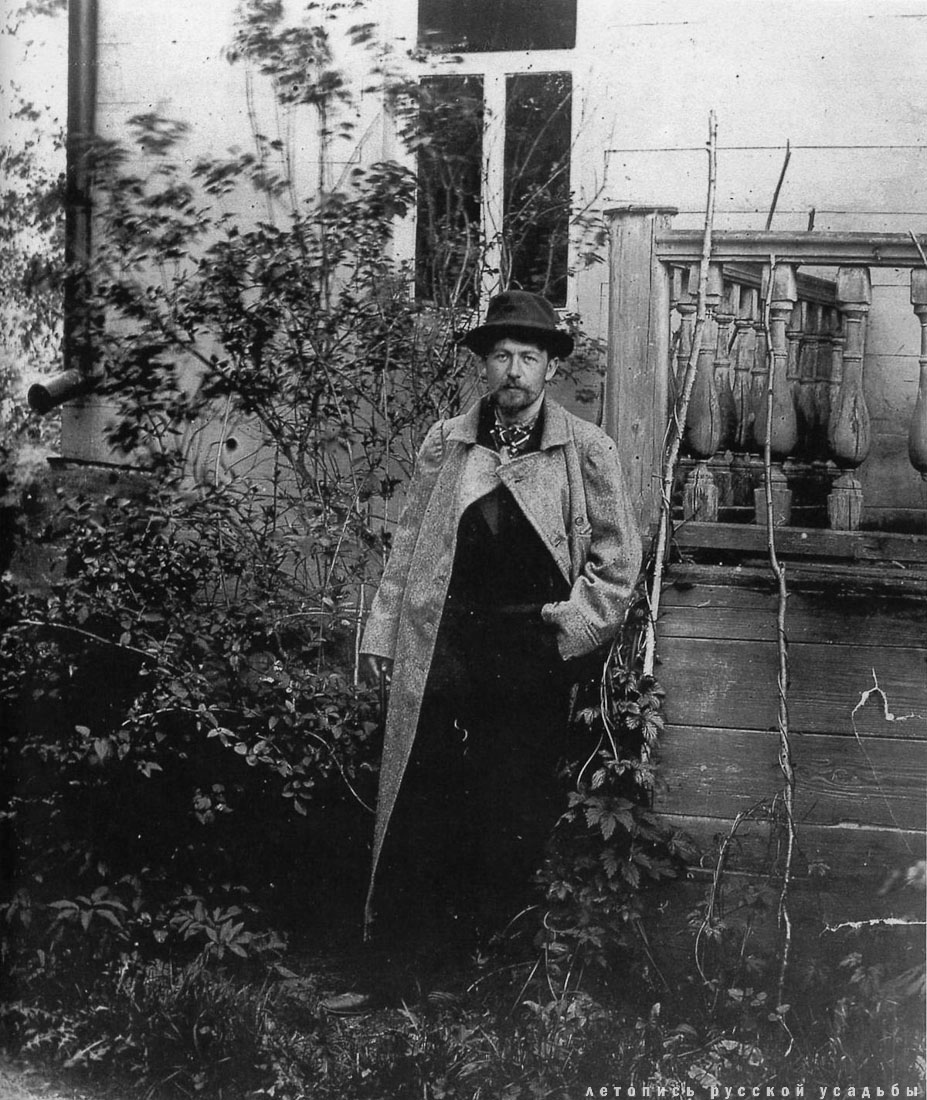

Чехов в Мелихове

Чехов в Мелихове. 1897 г.

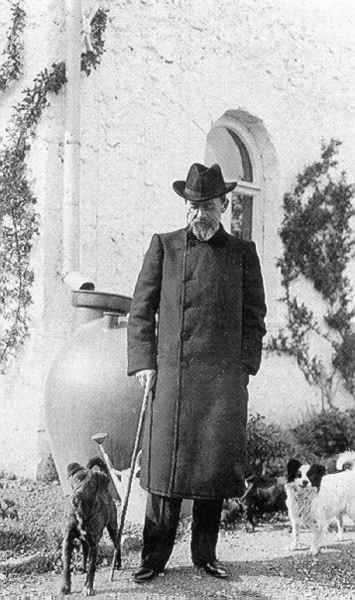

Антон Павлович Чехов на «Белой даче»

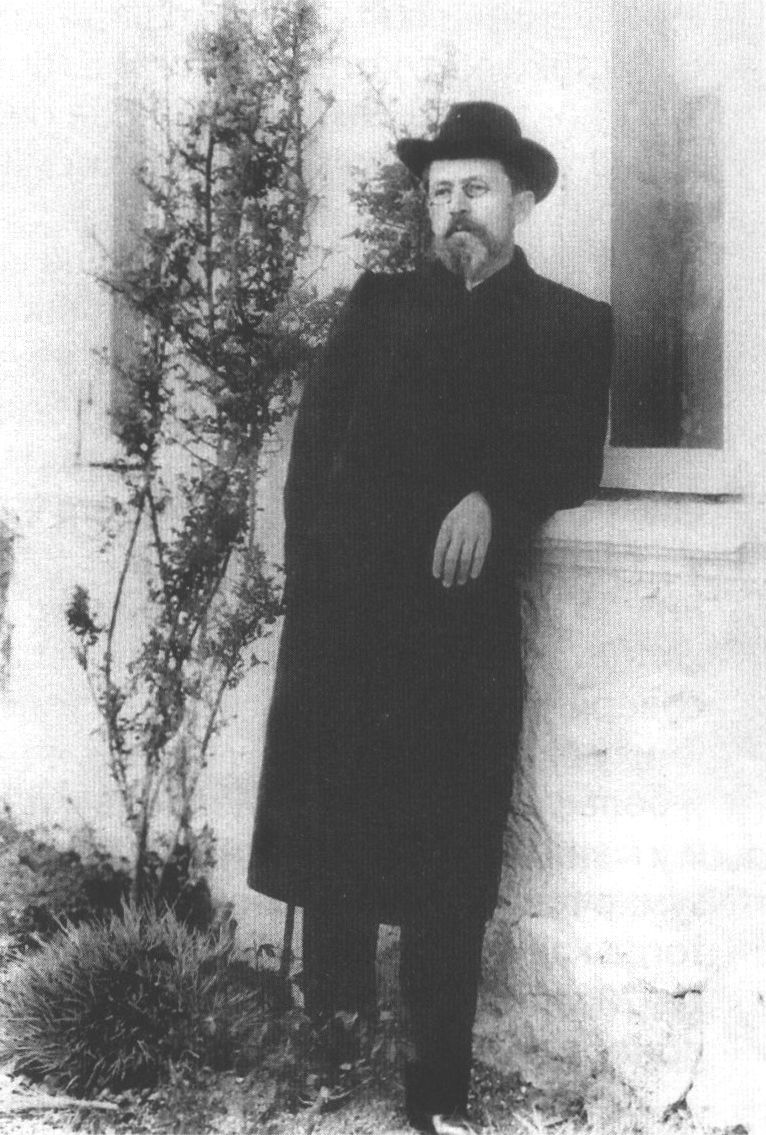

Антон Павлович Чехов. Фотография С. Линдена. Ялта. Август 1901 г.

Антон Павлович Чехов у окна дома в Ялте

Антон Павлович Чехов на скамейке. Ялта. 1902 г.

Роза Banksiae Lutea, высаженная Чеховым в 1899 году

Розы «Антон Чехов» на «Белой даче» в Ялте

Розы «Антон Чехов» на «Белой даче» в Ялте

Розы «Антон Чехов» на «Белой даче» в Ялте