И тут ко мне идёт незримый рой гостей, Знакомцы давние, плоды мечты моей.

А.С. Пушкин

Герой этой книги — Антон Чехов, он же — писатель, он же — читатель.

Так в его пьесе обозначен собрат по профессии: «Тригорин, беллетрист».

Отсюда — форма заглавия: «Антон Чехов, писатель и читатель».

В воспоминаниях Куприна, относящихся к встречам с Чеховым в 1900-е годы, приведён такой разговор:

«А однажды он с самым серьёзным лицом сказал:

— Что вы думаете: меня ведь в Ялте каждый извозчик знает. Так и говорят: «А-а! Чехов? Это который читатель? Знаю». Почему-то называют меня читателем. Может быть, они думают, что я по покойникам читаю? Вот вы бы, батенька, спросили когда-нибудь извозчика, чем я занимаюсь»1.

В чеховской шутке, произнесённой с серьёзным видом, заключалась большая правда. Читателем он сделался раньше, чем почувствовал себя писателем, и не переставал им быть, сохраняя читательский опыт и добавляя к нему новые литературные имена и впечатления. Как отметил тот же Куприн: «Читал он удивительно много и всегда всё помнил...»2

Без книжного опыта, накопленного и усвоенного Чеховым-читателем, он не стал бы таким писателем, каким мы его знаем и любим. В Чехове получила новое воплощение та «способность всемирной отзывчивости»3, о которой в знаменитой речи о Пушкине говорил Достоевский. Поэтому второй наш герой — книжный мир, отражённый в чеховских текстах, получивший новую жизнь в художественном мире Чехова. Основу этого мира составляет бесконечно длящийся литературный диалог: диалог-согласие, диалог-полемика, — ближний диалог, творчески развивающий сделанное предшественниками, и дальний, включающий чеховский текст в орбиту преемников и наследников, опровергающих традицию и продолжающих её.

Литературные собеседники Чехова, о которых пойдёт речь на страницах нашей книги, — постоянные его спутники Пушкин, Шекспир, Марк Аврелий, Спенсер; предшественники Пушкина — Дмитриев и Батюшков, поэты пушкинской поры и последующий классический ряд: Лермонтов, Гоголь, Гончаров, Тургенев, Достоевский, Чернышевский, Лев Толстой; современники — Гаршин, Бунин, Куприн, Николай Фёдоров, Пётр Сергеенко, Софья Ковалевская и др. Нелинейностью художественного мира Чехова, давно отмеченной, например, в трудах Ю.М. Лотмана4, С.Т. Ваймана5, объясняется и возможность пересечений чеховских текстов, невзирая на хронологические, языковые и прочие границы, и с представителями Серебряного века, и с литературой советского времени, и с наследием русского зарубежья, и с такими зарубежными писателями как Гофман, Диккенс, Ибсен, Золя, Томас Мор, Кампанелла, Эдуард Беллами, Джек Лондон.

В тот же круг входит и автор, имя которого рядом с Чеховым может показаться совсем неожиданным, — Александр Дюма-отец. Но именно с ним связан один из ярких примеров, показывающих неразделимость Чехова на читателя и писателя. В начале 1890-х годов Чехов узнал от Суворина о намерении переиздать несколько старых зарубежных романов, в том числе «Трёх мушкетёров» и «Графа Монте-Кристо» Дюма. О дальнейшем развитии событий, свидетелем которых стал актёр Павел Матвеевич Свободин (в шутку прозванный на французский манер Поль-Матьяс), известно из воспоминаний младшего брата писателя — Михаила Павловича:

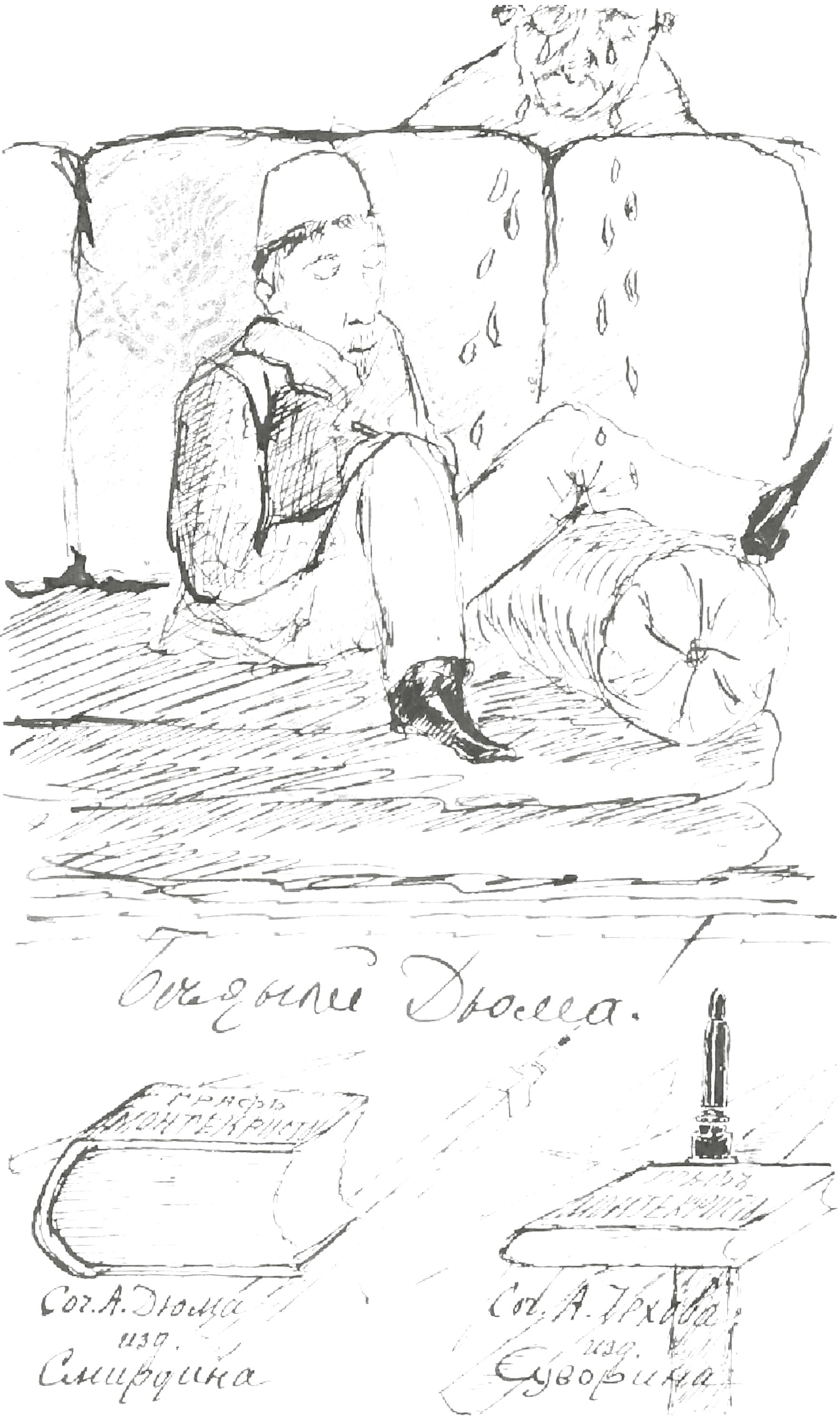

«Чехов настаивал, чтобы романы эти, в особенности А. Дюма, были изданы в сокращениях, чтобы из них было выпущено всё ненужное, только лишний раз утомлявшее читателя, не имевшее никакого отношения к развитию действия и удорожавшее книгу. Суворин согласился, но выразил сомнение, что едва ли у него найдётся лицо, которое сумело бы сделать такие купюры. На это Антон Павлович вызвался сам. Ему были высланы в Мелихово книги, изданные ещё в пятидесятых и шестидесятых годах, и Антон Павлович принялся за яростные вычёркивания, не щадя текста, целыми печатными листами. Это было в то время, когда гостил у нас Свободин. Милейший Поль-Матьяс уединился в уголок, и в самый тот момент, когда, сидя на турецком диване, Антон Павлович занимался избиением младенцев, нарисовал на него карикатуру: сидит Чехов с «Графом Монте-Кристо» в руках и вычёркивает из этой книги карандашом целые страницы; за его спиной стоит Александр Дюма, и горькие слёзы струятся у него из глаз прямо на книгу»6.

Кроме фигур Антона Павловича и Дюма, на рисунке Свободина были изображены два книжных тома: толстый том, подписанный «Соч. А. Дюма, изд. Смирдина», и результат сотворчества Чехова — похудевшая в пять раз книга с подписью «Соч. А. Дюма, изд. Суворина». Поясняла картинку крупная надпись: «Бедный Дюма!»

Свободин гостил у Чеховых в мелиховской усадьбе летом 1892 года, а в октябре того же года неожиданно скончался во время спектакля в Александринском театре. Чехов бережно хранил рисунок приятеля вместе со всеми письмами. Года через полтора на вопрос Суворина о положении дел он ответил, что «Граф Монте-Кристо» «давно уже сокращён, так сокращён, бедняга, что покойный Свободин, увидев, ужаснулся и нарисовал карикатуру» (П V, 252). Теперь эта карикатура вместе с письмами П.М. Свободина хранится в отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Этот малоизвестный рисунок помещён в нашем издании.

Предлагаемая вниманию читателей книга о Чехове — писателе и читателе — продолжает тему, начатую в предыдущем исследовании, посвящённом связям А.П. Чехова с русским театром и драматургией последней трети XIX — начала XX столетия7. По сути, она представляет собой вторую часть дилогии о творчестве Чехова, рассматриваемого теперь с точки зрения литературности его текстов и особого литературоцентризма его мировосприятия.

* * *

Ссылки на чеховские цитаты приведены по изданию: Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 томах. Сочинения: В 18 томах. Письма: В 12 томах. М.: Наука, 1974—1983. В тексте в скобках римскими цифрами указан номер тома, арабскими — страницы, серия писем обозначена П.

Курсивом везде отмечены слова, выделенные автором настоящей книги, разрядкой — выделенные цитируемыми авторами.

Примечания

1. Куприн А.И. Памяти Чехова // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: ГИХЛ, 1960. С. 552.

2. Там же. С. 561.

3. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984. С. 145.

4. Лотман Ю.М. Культура и взрыв // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство — СПБ, 2004. С. 12—148.

5. Вайман С. Неевклидова поэтика. Работы разных лет. М.: Наука, 2001. С. 363—394.

6. Чехов М.П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления // Вокруг Чехова / Сост. Е.М. Сахаровой. М.: Правда, 1990. С. 250—251.

7. Головачёва А.Г. Антон Чехов, театр и «симпатичные драматурги»: Монография. М.: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2020. 360 с.

| К оглавлению | Следующая страница |