Он знал по-русски, по-шведски и по-немецки, много читал на этих языках, и нельзя было доставить ему большего удовольствия, как дать почитать какую-нибудь новую книжку или поговорить с ним, например, об Ибсене.

А.П. Чехов. Рассказ старшего садовника

Один из чеховских мемуаристов рассказывал: Чехов задумал писать роман, писал, вычёркивал написанное и сокращал до тех пор, пока не осталась одна фраза: он и она любили друг друга, поженились и были несчастливы. Эта история звучит как анекдот, но творческая манера Чехова в ней узнаваема. Его писательские записные книжки полны подобными фразами, где в свёрнутом виде скрыты большие замыслы. Каждая из таких записей готова пройти и обратный путь — развернуться в сложный сюжет. Причём скрытые потенции замысла литературных заготовок столь велики, что сюжет может развернуться в фарс, может — в драму, а может — в трагедию.

Так, гипотетический сюжет о влюблённых, соединившихся и почувствовавших себя несчастными, откликается на целую мировую библиотеку, где он обнаруживается в том или ином варианте. Многократно он был опробован и Чеховым в разных жанрах и разных литературных формах: ранней юмористике, рассказе «Чёрный монах», повести «Моя жизнь», драме «Три сестры»... Но не в самой привязанности к сюжету — главная чеховская особенность. Чеховским в полном смысле этого слова сюжет о разочаровавшихся супругах делает его идея — жизнь и судьба обманывают, не дают людям того, что ожидалось. А наступающее прозрение потом уже имеет разные последствия: или ведёт к катастрофе, или внешне ничего не меняет, или выливается в анекдот.

В записных книжках Чехова много свёрнутых сюжетов о людях, поддавшихся либо обману жизни, либо самообману. Один из них связан с именем Генрика Ибсена и представляет собой историю с безымянным героем: «Чтобы изучить Ибсена, выучился по-шведски, потратил массу времени, труда и вдруг понял, что Ибсен неважный писатель; и никак не мог понять, что ему теперь делать со шведским языком» (XVII, 97). История анекдотична, но не проста. Комментарий к этой заметке в академическом издании поправляет автора: «У Чехова описка — Ибсен норвежский драматург» (XVII, 316). Однако описка — лишь дело случая, а в данном примере налицо не случайность, а закономерность времени.

Откуда черпали свои знания о Генрике Ибсене Чехов и его современники? Одним из источников их информации был не раз уже вспоминаемый в этой книге журнал «Артист» — его постоянная рубрика «Заграничная хроника», где помещались обзоры последних литературных и театральных новостей. Материалы об Ибсене на страницах «Артиста» были очень разнородными, но, взятые в целом, они позволяют представить картину вхождения зарубежного автора в инонациональную культуру. И первое, чем поражает складывающаяся картина, это пестрота обозначений при упоминании зарубежного драматурга.

В первых номерах Ибсен весьма туманно именовался просто «иностранным писателем». Принцип таких упоминаний был однажды отмечен Чеховым в разговоре с Буниным: «Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «а то вот ещё есть писатель Чехов...»»1. Так и имя Ибсена поначалу вводилось в заграничную хронику в придаточных предложениях, после рассказа о более известных в России авторах: «...на одной из значительнейших сцен Германии, на мангеймской, <...> только готовится ещё к постановке пьеса другого иностранного писателя — Ибсена»2.

Затем Ибсен был представлен читателям «Артиста» как «датский поэт». В № 7 за 1890 год обозреватель писал: «Нам несколько раз приходилось указывать на Ибсена. И за истекший период времени мы встречаем две его пьесы, поставленные на немецких сценах: в Веймаре «Nora» и на Немецком театре в Берлине — «Северный Поход». Содержание второй пьесы заимствовано из немецкого эпоса «Песнь Нибелунгов». Ибсен драматизировал сказание о Брунгильде. Обе пьесы идут с обычным успехом. Нам ещё раз приходится пожалеть, что датский поэт так мало известен русской публике»3. Чехов не мог обойти вниманием этот номер журнала, поскольку в нём напечатана его одноактная шутка «Трагик поневоле».

В следующей книжке «Артиста» Ибсен был осторожно обозначен как «скандинавский поэт», «северный поэт». В этот раз информация поступила из Вены: «Венский Народный театр включил в свой репертуар большую часть произведений, бывших в репертуаре сгоревшего Городского театра, в том числе «Нору» и «Призраки» скандинавского поэта Ибсена. Мы неоднократно упоминали об этом писателе. Его произведения в течение минувшего сезона служили единственным противовесом французскому репертуару на европейских сценах. В своём отечестве этот поэт встретил менее всего признательности»4. Кроме «Норы» и «Призраков», в этом обзоре упомянута пьеса «Северный поход», охарактеризована драма «Столпы общества» и её постановка в Вене, подробно и без искажений изложено содержание «Призраков». Ибсену тут отведены уже не считаные строки, а целая страница большого формата, два полных столбца. С сочувствием русский обозреватель процитировал и мнение французского критика о пьесах Ибсена: «Они заставляют думать, в этом их громадное достоинство»5.

Одновременно в известиях из Берлина сообщалось, что в Германии настойчиво обсуждается вопрос о народной сцене. На состоявшемся 17 июля 1890 года митинге берлинский журналист доктор Бруно Вилле провозгласил: «Искусство не должно быть привилегией меньшинства. Оно принадлежит всему народу. Это было народным требованием у греков; такие мысли выражены были и у нас во времена Гердера, Лессинга и Гёте. Теперь я снова выступаю с требованием искусства для народа». С целью «облагородить массы и дать им возможность понимать истинное великое искусство» он выступил за создание свободного театра, который сделал бы доступным народу «лучшее из существующей сокровищницы» — такие «понятные, хорошие вещи», как пьесы Ибсена, Л. Толстого, Альберти, Бюхнера и некоторых других6. В ноябре «Артист» сообщил о результатах этого начинания: «В Берлине в июле было организовано Общество учредителей народной сцены и быстро выросло до тысячи членов. <...> «Свободная народная сцена» открылась в прошлое воскресенье. Доступ в театр бесплатный. Всякий посетитель при входе вынимает себе билет из урны. Для первого спектакля поставлена была драма Ибсена «Столпы общества». Публика приветствовала пьесу с энтузиазмом, особенно подчёркивая места, намекающие на положение низших классов общества. В репертуар нового театра входят другие пьесы норвежского драматурга: «Нора», «Призраки»; кроме того «Власть тьмы» графа Толстого, «Хлеб» Альберти, «Смерть Дантона» Бюхнера. Общее направление театра — строго реалистическое и народное»7.

Наконец-то русский читатель мог составить себе представление о значении Ибсена. Ибсен назван народным писателем. Он поставлен рядом с Львом Толстым, самым авторитетным писателем современности. Его творчество причислено к великому искусству, признано частью мировой сокровищницы. И наконец-то он получил наименование «норвежского драматурга».

Но и после этого характеристики «северного писателя» отличались национально-географической путаницей. В феврале 1891 года в № 13 «Артиста» был помещён большой разбор пьесы «Эдда Габлер». Ибсен тут именовался «норвежским поэтом», характер Эдды — «слишком скандинавским»; рецензент считал, что такой характер «несомненно является отражением величавого севера с его дикими и в то же время грандиозными сагами», называл героиню «достойной наследницей викингов». В то же время анализ драмы предваряло такое замечание: «Последней пьесы поклонники Ибсена ждали довольно долго. Перед этим им была написана «Сирена» (она будет напечатана в нашем журнале) — и драматург замолчал на целых три года. Наконец, на копенгагенской сцене появилась «Эдда Габлер» и немедленно была переведена на все главнейшие европейские языки»8.

Текст «Эдды Габлер» был действительно опубликован в Копенгагене, однако сначала она была поставлена в столице Норвегии, Христиании, в Национальном театре, и только затем — в театрах Швеции и Дании9. Возможно, автор рецензии не знал о первой, норвежской постановке, возможно и то, что он принял христианийский Национальный театр за копенгагенскую сцену. В некоторых случаях восприятие усложнялось перегрузками в представляемой информации. Поставим себя на место читателя такой, к примеру, заметки: «Ибсен написал новую пьесу для Копенгагенского театра, род «весёлой сатиры». Действие происходит в Христиании, и в персонажах, говорят, выведены известности норвежской столицы политические, литературные и артистические. Пьеса Ибсена будет переведена одновременно на несколько языков и появится в Лондоне, Нью-Йорке, Христиании и Копенгагене. В этой новой драме Ибсен решил представить ряд типов новейших политических деятелей в Норвегии и их отношения к разным современным вопросам. Заглавие пьесы ещё окончательно автором не установлено; полагают, что пьеса будет озаглавлена «Люди одного дня». Театр в Христиании уже заключил с Ибсеном договор относительно постановки пьесы»10. Разбираться во всей этой истории с географией было непросто: новая пьеса написана для Копенгагенского театра — театр в Христиании уже заключил договор о постановке... Главное — после знакомства со всеми такими новостями у читателя оставалось общее представление о «северной окраске»11 набиравшего популярность писателя.

Нарастающий интерес к Ибсену в России скоро вывел его за пределы журнальной хроники. На страницах «Артиста» один за другим появлялись тексты его пьес. Первой в переводе с норвежского, сделанном В.М. Спасской, была напечатана «Эллида» (№ 14, 1891) — это её под названием «Сирена» обещал читателям обозреватель предыдущего номера. Следующие три были переведены Н. Мирович с немецкого перевода: «Доктор Штокман» (№ 15, 1891), «Северные богатыри» (№ 20, 1892), «Праздник в Сольгауге» (№ 26, 1893). В Каталоге драматических сочинений, публикуемом в «Артисте», эти пьесы значились рядом с чеховским «Медведем», «Предложением», «Трагиком поневоле», «Лебединой песней».

Постепенно материалы о норвежском драматурге завоевали себе в «Артисте» солидную постоянную рубрику «Современное обозрение». Заметной публикацией этой рубрики стала большая статья историка западной литературы И.И. Иванова о «Докторе Штокмане» и других пьесах Ибсена. Интересно, что взявшись за перо под впечатлением от постановки «Доктора Штокмана» (шедшего под названием «Враг человечества») в театре Корша, критик отвёл самому спектаклю менее одного столбца, в то время как 16 столбцов (8 страниц) своей статьи посвятил разбору пьесы, включив в анализ также «Нору», «Призраки» и «Союз юношества»12.

Вскоре стали привычными понятия «ибсенизм», «ибсенист», появилось определение — «русские ибсенисты». На страницах «Артиста» оно встречалось в цикле писем-статей П.Д. Боборыкина «Литературный театр». Чехов, в те же годы особенно много размышлявший над проблемами современного репертуара, стремившийся к «литературному значению» (П III, 41) собственных пьес, вероятно, обращал внимание на эти статьи, имевшие целью отразить поиск новых путей в западноевропейской литературе, драматургии и театре. Боборыкин особое внимание уделял Ибсену, называя его «норвежским знаменитым собратом»13 отечественных драматургов. Отмечая, что «имя Ибсена сделалось своего рода лозунгом»14, он первым указал на складывающийся в России 1890-х годов «культ Ибсена»15. К «русским ибсенистам» он причислил и Льва Толстого как автора драмы «Власть тьмы»: «Такого Ибсена имеем мы в лице нашего крупнейшего писателя, графа Л. Толстого»16. Можно добавить, что в Европе он нашёл им собрата в лице Александра Дюма-сына: «Кто такой был, в своё время, Александр Дюма-сын, как не своего рода французский Ибсен?»17 За внешней курьёзностью таких сравнений стояло представление о лидирующей позиции Ибсена в европейском театральном движении. Но в тех же статьях Боборыкина встречалось и предостережение «русским молодым драматургам», пока ещё стоящим на распутье: не впадать в крайности «ибсенизма», под которыми понимались дидактизм и морализаторство.

Боборыкин отметил, что культу Ибсена в России способствовала не просто его мировая известность, но и «фактическое знакомство с пьесами скандинавского драматурга. Из этих пьес, — писал он в 1893 году, — некоторые ещё до сих пор не переведены по-русски, но многие, и притом весьма характерные для него, уже существуют на русском языке. Кроме того, по-немецки переведён, кажется, весь Ибсен; а знание немецкого языка у нас весьма распространено...»18. Такое свидетельство современника может служить комментарием к заметке Чехова о герое, выучившем ради Ибсена чужой язык. Чеховский персонаж уже имел возможность читать Ибсена на своём родном языке. В крайнем случае, пожелав изучить всего Ибсена, он мог бы выучить более приемлемый для россиянина немецкий язык. Но если при таких обстоятельствах он принялся за гораздо более трудный иностранный язык, чтобы приблизиться к самому источнику, — это высшая степень читательского признания.

В свете этого становится объяснима и разнородность публикуемых на страницах «Артиста» материалов об Ибсене. Относительно кумира нет мелочей, всё важно и интересно. Например, сообщалось о постановке в Берлине комедии Б. Бьёрнсона «География и любовь»: передавался сюжет комедии, история её создания, упоминались особенности прежних постановок и нового спектакля, — достаточная информация для отдельной заметки. Но завершением оказывалась фраза: «Прибавим, что перевод комедии для немецкой сцены сделан, как утверждают газеты, сыном Ибсена — Сигурдом»19. И эта строчка была не менее весома, чем вся заметка. Как говорится у Чехова: «Не Шекспир главное, а примечания к нему» (XVII, 160).

Не случайно хроника, посвящённая Ибсену, чаще всего сопровождалась оговорками: «как утверждают...», «полагают, что...», «говорят...». Стремление поскорей донести информацию открывало доступ слухам, скандалам, домыслам — оборотной стороне поклонения. Культ легко сползал к анекдоту — этим хроника отличалась от продуманных, основательных публикаций П.Д. Боборыкина или И.И. Иванова. С другой стороны, в скандально или анекдотически окрашенных сообщениях особенно ощутимо бился пульс злободневности.

Так, например, в мае 1894 года «Артист» поместил информацию о судебном процессе, затеянном переводчиком Ибсена Вильгельмом Ланге против антрепренера немецких драматических спектаклей в Петербурге Филиппа Бока и его берлинского театрального агента. Скандал разгорелся вокруг «Норы», переделанной Ланге для немецкой сцены и поставленной в России без его разрешения20. Этот судебный процесс не касался впрямую Ибсена, но всё же косвенно задевал его имя. Через два месяца новое сообщение уже втягивало писателя в центр другого театрального скандала: известный итальянский актёр-трагик Эрнесто Росси обвинял Ибсена в плагиате. «Именно, — уточнялось в корреспонденции, — он уверяет, что Ибсен всё содержание своей пьесы «Враг народа» («Доктор Штокман») взял из одной пьесы недавно умершего итальянского писателя Риккардо Кастельвеккио. Пьеса, из которой Ибсен взял содержание для своего произведения, называется «Il medico condotto». Теперь один из немецких театральных критиков, Бернштейн, выступил в защиту Ибсена и уверяет, что между пьесой Ибсена «Враг народа» и пьесой Кастельвеккио «Il medico condotto» нет ничего общего. От самого Ибсена опровержения ещё не последовало»21.

Такие штрихи находили своё место в общей складывающейся картине жизни и творчества европейски знаменитого писателя. Ещё скорее, чем профессорские статьи, они способствовали росту всестороннего интереса к скандинавскому драматургу, — интереса, порой заканчивавшегося, как у героя чеховской заметки, желанием «изучить Ибсена» в оригинале.

Конечно, материалы разных рубрик «Артиста» были далеко не единственным источником представлений чеховских современников об Ибсене. Параллельно в другой периодике и отдельными изданиями выходили обзоры, статьи, рецензии, переводы пьес, в Москве и Петербурге шли театральные постановки. В 1894 году большая статья об Ибсене была напечатана в Энциклопедическом словаре, издаваемом Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефроном22. Но именно со страниц «Артиста», как никакого другого издания 1890-х годов, веяло той стихией, что нашла себе отклик в записной книжке Чехова в виде путаницы с национальной принадлежностью творчества Ибсена или своеобразным преломлением его культа среди просвещённых соотечественников. При этом Чехов, записывающий анекдотический сюжет об Ибсене, невольно соотносится с самим Ибсеном, не расстававшимся со своей писательской записной книжкой. Об этом также сообщала одна из хроник «Артиста», как будто вырванная по горячим следам из журналистского блокнота:

««Echo de Paris» сообщает несколько характерных чёрточек из жизни Ибсена. В Христиании, где он живёт, его можно ежедневно видеть в 6 часов вечера в ресторане «Гранд-отель», где он обедает. Он приходит один, садится за отдельный столик и ни с кем не разговаривает. Во всё время обеда он заносит в записную книжку свои наблюдения над окружающим. Ибсен много занимается своей наружностью и особенно волосами, очень странно торчащими на его огромном лбу. В кармане у него всегда имеется гребёнка, а внутри шляпы зеркальце. Ровно в восемь часов Ибсен уходит из ресторана, предварительно очень тщательно подправив свою куафюру. Газета добавляет, что знаменитый драматург считается одним из богатейших граждан в Христиании»23.

Подобная информация — уже готовый полуанекдот о том, на что способен поклонник знаменитости. Он исхитрится добраться до кармана своего кумира, заглянуть ему в шляпу, пройтись по волосам не хуже самой гребёнки... Или, может быть, потратить колоссальный труд на изучение иностранного языка, который потом ни на что не пригодится...

В записной книжке Чехова заметка об Ибсене и его безымянном поклоннике осталась свёрнутым беллетристическим сюжетом. Но она легко развёртывается в достаточно широкую историко-культурную картину своего времени. Так происходит благодаря видимому пласту «русского ибсенизма», в формировании которого активно участвовала театральная хроника «Артиста». Помимо того, на страницах того же «Артиста» одновременно складывался другой, не столь очевидный пласт скрытых сближений или творческих пересечений Ибсена и Чехова, который теперь представляет не меньший интерес. Это — почти не изученные материалы профессиональной литературной критики.

Выше упоминалась статья И.И. Иванова о постановке драмы «Враг человечества» в театре Корша. Остановимся на другой статье этого критика — о постановке «Норы» в том же театре в 1891 году. (Современники Чехова знали эту драму Ибсена под заглавием, взятым из немецкого перевода, — «Нора», а не «Кукольный дом», как в норвежском оригинале.) В статье о «Норе» Иванов утверждал: «Драма Норы — драма наших будней. Она близка и понятна нам до мельчайших подробностей»24. Особое внимание критик обращал на стремление героини найти свой путь и открытость её судьбы в финале. В частности, он писал: «Мы не знаем, к чему приведут эти стремления. Ибсен, по обыкновению, не договорил пятого акта своей драмы. Мы видим только зарю нового дня и уверены только в одном: что не блеск жизнерадостного голубого неба, не царственное, ничем не омрачаемое течение солнца будут сопровождать Нору. Она идёт в темноту зимней ночи — с единственным светом идеи, и бог весть, уцелеет ли этот свет даже до утра. Но какая величавая перспектива грезится нам и при этом неверном начале! Женщина одна, без какой-либо внешней поддержки, вступает на путь лично свободный, сознательный, человеческий»25.

В этой характеристике брезжит судьба и другой драматической героини — Нины Заречной в будущей чеховской «Чайке». Как известно, литературно осведомлённые современники сразу отметили «ибсенизм» «Чайки», ассоциативно связав её с «Дикой уткой» Ибсена. Первые официальные критики «Чайки», цензоры Театрально-литературного комитета, в своём протоколе отметили: «...«символизм», вернее, «ибсенизм» (в этом случае даже слишком близкий, если припомнить «Дикую утку» Ибсена), проходящий красной нитью через всю пьесу, действует неприятно, — тем более, что здесь в нём не было никакой надобности»26. Одним из этих цензоров был драматург и театральный деятель А.А. Потехин, о котором П.П. Гнедич в своих воспоминаниях рассказывал: Потехин в должности управляющего драматическими труппами Императорских театров «прямо говорил:

— Матушка! Зачем нам ваш Ибсен, когда есть свои драматурги»27. Недалеко от этого почти анекдотического рассуждения ушёл и устный отзыв о «Чайке» Л.Н. Толстого, записанный А.С. Сувориным в феврале 1897 года, то есть уже после петербургской премьеры и публикации текста пьесы в журнале «Русская мысль»:

«О «Чайке» Чехова Л<ев> Н<иколаевич> сказал, что это вздор, ничего не стоящий, что она написана, как Ибсен пишет.

— Нагорожено чего-то, а для чего оно, неизвестно. А Европа кричит: «Превосходно!»»28.

Рецензию И.И. Иванова не просто отличает серьёзность и уважительность тона по отношению к западноевропейскому драматургу. Она наводит на мысль о другой содержательной параллели — между «Чайкой» и «Норой» («Кукольный дом»). В самом деле, в каждой пьесе за главным женским образом стоит образ птицы. Нора получает прозвища: «птичка», «жаворонок»29, «певунья-пташка»30, в минуту опасности — «бедная напуганная пташка», «загнанная голубка», которой угрожают «когти ястреба»31. О Нине говорится: «любит озеро, как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка» (XIII, 31), потом она — «подстреленная», «случайно погубленная» чайка (XIII, 58). Прошлое каждой из героинь наполнено иллюзиями. Размышляя об ушедших годах, Нора понимает, что слишком долго жила в «большой детской»32. Нина вспоминает: «Жила я радостно, по-детски — проснёшься утром и запоёшь...» (XIII, 57). Потом у каждой раскрылись глаза на реальность, и тогда всё оказалось иным: не оправдалось ожидание «чуда»33 у Норы, постепенно разрушились мечты и надежды Нины. В финале каждой пьесы героиня принимает решение, делает выбор, переступает порог, по одну сторону которого — уют и тепло домашнего очага, по другую — ненастье, ночь, неизвестность. Почти дословно в двух пьесах повторяется одна фраза: у Ибсена — «Хорошо у вас здесь, уютно»34; у Чехова — «Хорошо здесь, тепло, уютно...» (XIII, 57). Как и Нора, Нина уходит от тепла и уюта в ночь — «бог весть, уцелеет ли...».

Финальный уход героини Чехова драматичен, как и уход героини Ибсена. Но здесь есть и различие. Драматизм ухода Норы в том, что она несёт в темноту зимней ночи свет идеи, пока ещё никем не разделяемой. Драматизм финального ухода Нины из тёплого дома Треплева состоит в том, что за порогом она будет поглощена жизнью, «как она есть», «грубой жизнью», «круговоротом» (XIII, 57) пошлости. Таким образом, драматизм ухода Нины созвучен в большей мере той интерпретации ухода Норы, какая была дана критиком Ивановым в его статье в «Артисте». Здесь были произнесены главные слова: «драма наших будней».

Тайны творчества сокровенны: можно только предположить, что статья Иванова, посвящённая «Норе», что-то значила в формировании Чехова-драматурга. То, что было названо применительно к Ибсену «драмой будней», позже применительно к Чехову получит определение «драматизма повседневности», «трагических мелочей жизни» и т. п., станет отличительной особенностью новаторской поэтики Чехова-драматурга. Наводит также на размышления и то, что «Чайка», сюжетно достаточно близко соприкоснувшаяся с «Норой», станет первой чеховской пьесой с открытым финалом, недоговорённым, как у Ибсена, «пятым актом» судьбы главной героини.

Ещё одно скрытое творческое пересечение Чехова с Ибсеном выявляется при сопоставлении «Чайки» с опубликованным в «Артисте» переводом драмы «Эллида». Оба драматурга сделали особенностью своих пьес лейтмотивное развитие микросюжетов, повторяющих в основных чертах большой сюжет пьесы, соотносящихся с ним. В «Чайке» это записанный Тригориным «сюжет для небольшого рассказа» — о девушке-чайке, жившей свободно и счастливо на берегу озера и «от нечего делать» погубленной случайным человеком. В «Эллиде» подобных сюжета два, и оба также связаны с судьбой главной героини. Один — сюжет фантастической картины о морской деве-ундине, потерявшей дорогу в открытое море и погибающей на мели, второй — сюжет для скульптуры о неверной жене моряка, изменившей обету верности. «Это здешняя хозяйка навела меня на мысль нарисовать подобную вещь», — говорит художник о первом замысле35. Точно так же сюжет скульптуры отражает эпизод из жизни Эллиды. Эти микросюжеты проходят лейтмотивами через всю драму Ибсена. Но, возникающие в воображении художника и скульптора под воздействием действительно пережитых или прочувствованных впечатлений, — скульптор, в частности, несколько раз повторяет, что он «пережил» свой сюжет, — завершаются в их воображении иначе, чем в реальности (конечно, в условной реальности художественного произведения).

И в «Эллиде», и в «Чайке» поэтический вымысел проверяется жизнью; вроде бы дублированный жизнью, оказывается и грубее, и прозаичнее, и вместе с тем не столь безысходно трагичным. Невольный проступок жены моряка (сюжет скульптора) не влечёт за собой неотвратимую роковую кару; в отличие от ундины (сюжет художника), Эллида не погибает от собственной неосторожности. У Чехова девушка-чайка, Нина, принеся многие жертвы, «думает о своём призвании», пытается выстоять и найти себе жизненную опору. Во всех этих случаях действительность как бы досказывает намеченные ею же сюжеты по-своему, внося в них своё уточняющее, а вместе с тем и завершающее слово. Это важное свойство поэтики необычайно сближает Чехова с Ибсеном — как людей в данном случае родственных жизненных взглядов и в то же время схожих новаторских устремлений в творчестве.

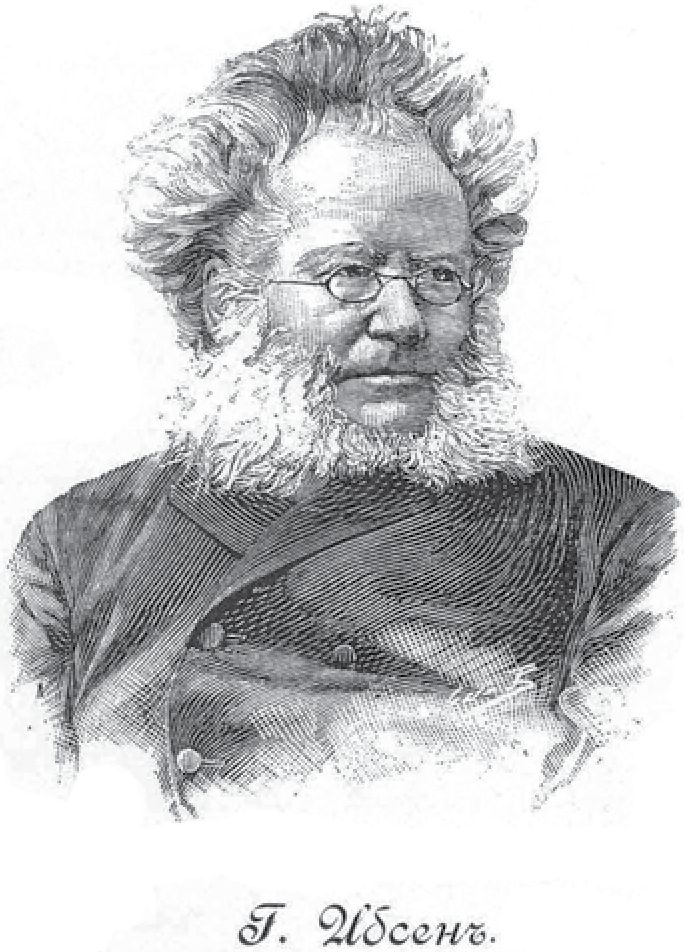

Собственный путь Чехова-драматурга неизбежно должен был приводить его к встречам с теми или иными проявлениями отечественного «ибсенизма». Чеховские письма и воспоминания современников не оставляют сомнений, что появлявшиеся тексты новых переводов пьес Ибсена входили в круг литературных интересов Чехова, а их постановки на сценах Москвы и Петербурга — в круг его театральных интересов. Даже внешность Ибсена он представлял себе настолько хорошо, что в книге «Остров Сахалин» отметил сходство с ним одного из чиновников, младшего врача лазарета в Александровском посту: «старик без усов и с седыми бакенами, похожий лицом на драматурга Ибсена» (XIV—XV, 58). Неизвестно, подметил ли Чехов такое сходство сразу при знакомстве с этим человеком, или же оно пришло ему на память позднее, после того, как он увидел портрет Ибсена с автотипии П.О. Яблонского, напечатанный в октябрьской книжке «Артиста» за 1891 год.

До сих пор у исследователей нет однозначной оценки фразы Чехова из письма к А.Л. Вишневскому, посланного в ноябре 1903 года из Ялты: «Так как скоро я приеду в Москву, то благоволите оставить для меня одно место на «Столпы общества», хочу посмотреть удивительную норвежскую игру и даже заплачу за место. Вы знаете, Ибсен мой любимый писатель» (П XI, 299). Вопреки прямому значению слова «любимый», здесь скорее видятся подразумеваемые иронические кавычки. Но в любом случае, будь то искренне почтительное признание или дружеская шутка, свойственная письмам Чехова к Вишневскому, чеховский отзыв говорит о хорошем знакомстве с предметом высказывания.

Постижение «ибсенизма» превращалось у Чехова в преодоление, — процесс многолетний, включающий внешнее притяжение и внутреннее отталкивание, выработку своего в отторжении чужого, состязание с чуждым литературным материалом — и неожиданное узнавание в чужом близкого, родственного, перспективного и плодотворного.

Заставка к рубрике «Заграничная хроника». Рис. Л.О. Пастернака

Заставка к рубрике «Библиография». Рис. Л.О. Пастернака

Заставка к рубрике «Заграничная хроника»

Заставка к рубрике «Литературное обозрение»

Заставка к статье П.Д. Боборыкина «Литературный театр»

Заставка к рубрике «Литературное обозрение»

Г. Ибсен. Автотипия П.О. Яблонского

Примечания

1. Бунин И.А. О Чехове // Бунин И.А. Собр. соч.: в 9 т. Т. 9. М.: Худож. лит., 1967. С. 449.

2. Заграничная хроника // Артист. № 3. 1890. С. 179.

3. Заграничная хроника // Артист. № 7. 1890. С. 208.

4. Заграничная хроника // Артист. № 8. 1890. С. 138—139.

5. Там же. С. 139.

6. Там же. С. 147—148.

7. Заграничная хроника // Артист. № 10. 1890. С. 188.

8. Заграничная хроника // Артист. № 13. 1891. С. 220.

9. См.: Берков В., Янковский М. Примечания // Генрик Ибсен. Драмы. Стихотворения. М., 1972. (БВЛ) С. 811.

10. Заграничная хроника // Артист. № 22. 1892. С. 161.

11. Боборыкин П. Литературный театр. Письмо пятое // Артист. № 34. 1894. С. 24.

12. См.: Артист. № 24. 1892. С. 156—164.

13. Боборыкин П. Литературный театр. Письмо четвёртое // Артист. № 27. 1893. С. 16.

14. Боборыкин П. Литературный театр. Письмо третье // Артист. № 26. 1893. С. 33.

15. Там же. С. 37.

16. Там же. С. 38.

17. Артист. № 27. С. 15.

18. Артист. № 26. С. 37.

19. Заграничная хроника // Артист. № 37. 1894. С. 223—224.

20. Там же. С. 224.

21. Заграничная хроника // Артист. № 39. 1894. С. 192.

22. См.: Энциклопедический словарь. Т. XII—А. СПб., 1894. С. 746—748.

23. Артист. № 37. С. 232.

24. Иванов Ив. Театр Корша. «Нора», драма Генрика Ибсена в пер. Петра Вейнберга // Артист. № 18. 1891. С. 131.

25. Там же. С. 133. Все подчёркивания сделаны автором статьи.

26. Цит. по: Балухатый С.Д. «Чайка» в Московском Художественном театре // «Чайка» в постановке Московского Художественного театра. Режиссёрская партитура К.С. Станиславского. М.; Л.: Искусство, 1938. С. 12.

27. Гнедич П.П. Книга жизни. Воспоминания. 1855—1918. Л.: Прибой, 1929. С. 168.

28. Л.Н. Толстой и А.П. Чехов. Рассказывают современники, архивы, музеи. М.: Наследие, 1998. С. 229.

29. Ибсен Генрик. Полн. собр. соч. / В пер. А. и П. Ганзен. Т. 3. СПб.: Издание Т-ва А.Ф. Маркс, 1909. С. 11.

30. Там же. С. 34.

31. Там же. С. 69.

32. Там же. С. 71.

33. Там же. С. 74.

34. Там же. С. 63.

35. Ибсен Г. Эллида / Пер. В.М. Спасской // Артист. 1891. № 14. Приложения. С. 37.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |