Он любил литературу и знал всех даже современных писателей.

А.П. Чехов. Записи на отдельных листах

1

сталось за определенным хронологическим порогом и творчество другого литературного современника, на протяжении многих лет поддерживавшего дружеские и творческие связи с Чеховым, — Модеста Ильича Чайковского (1850—1916). Начало творческого пути Антона Чехова и Модеста Чайковского отмечено одинаковым стартом: в писательской судьбе каждого большую роль сыграли их старшие братья. Достаточно красноречив один из псевдонимов Чехова: «Брат моего брата». Первенец этой семьи, Александр Павлович Чехов, хронологически стал и первым её писателем. Пройдёт немного времени, и младший заработает себе право на обращение к старшему: «Ненастоящий Чехов!» (П II, 283). Сделавшись «настоящим», Антон оказался тем единственным Чеховым, кого достаточно называть просто по фамилии.

Из братьев Чайковских «настоящим» останется второй по старшинству, Пётр Ильич. О младшем, Модесте Ильиче, будут вспоминать не часто и всякий раз по поводу кого-то более знаменитого. В музыкальном мире он известен как либреттист, корреспондент и биограф великого композитора. Историки литературы при случае упоминают о нём как о человеке, на квартире которого в Петербурге 14 декабря 1888 года состоялось знакомство Антона Чехова и Петра Ильича Чайковского. Собственное же литературное творчество Модеста Чайковского при этом обходят молчанием.

Между тем он был профессиональным драматургом, чьи пьесы в 1880—1890-е годы ставились на лучших сценах обеих российских столиц, в московском Малом и петербургском Александринском театрах. Его комедии и драмы выбирали для своих бенефисов знаменитые артисты М.Н. Ермолова, М.Г. Савина, П.А. Стрепетова, В.Н. Давыдов, К.А. Варламов. В глазах современников его популярность была не ниже, чем у драматурга А.П. Чехова. Не случайно в 1890 году, когда проходила серия заседаний Комиссии по пересмотру устава Литературно-театрального комитета, Модест Чайковский находился в числе заседателей. И Чехов ценил его — за литературность и жизненность образов, за попытки преодоления театральных шаблонов. Работая в одно и то же время, они иногда двигались в одном направлении, стремясь отыскать пути для обновления драматургии и сценического искусства.

Документальное свидетельство добрых и заинтересованных отношений Чехова и М. Чайковского — их переписка. Сохранилось шесть писем М.И. Чайковского к А.П. Чехову и семь писем А.П. Чехова к М.И. Чайковскому. Письма Чехова опубликованы в его Полном (академическом) собрании сочинений и писем в 30 томах. В этом издании в примечаниях в качестве комментария приведены отрывки из писем М.И. Чайковского, хранящихся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина (ОР ГБЛ), ныне — Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Полные тексты двух писем, от 7 февраля 1889 года и 23 февраля 1890 года, были опубликованы в Записках Отдела рукописей ГБЛ в 1941 году1. В том же году в специальном выпуске чеховского архива была помещена краткая, в семь строк, аннотация всех шести писем М.И. Чайковского к А.П. Чехову2.

Несколько лет назад вышла статья А.Г. Айнбиндер с публикацией текстов всех писем М.И. Чайковского к А.П. Чехову3. К сожалению, эта работа грешит ошибками и неточностями4. Настоящее издание предоставляет возможность ознакомиться с письмами М.И. Чайковского к А.П. Чехову, воспроизведёнными в соответствии с оригиналами (хотя, конечно, в современной орфографии).

Начало переписке положило письмо Модеста Ильича, отправленное из Петербурга (Фонтанка, д. 15) 7 февраля 1889 года. За неделю до этого, 31 января, в Александринском театре состоялась премьера чеховской драмы «Иванов». Спектакль был поставлен главным режиссёром Ф.А. Фёдоровым-Юрковским ко дню его бенефиса. Роль Иванова исполнял В.Н. Давыдов, Анны Петровны — П.А. Стрепетова, Шабельского — П.М. Свободин, Лебедева — К.А. Варламов, Зинаиды Саввишны — Е.Н. Жулёва, Саши — М.Г. Савина, Львова — А.С. Чернов, Марфуши Бабакиной — Н.Б. Хлебникова. Автор присутствовал на премьере, вечером следующего дня успел принять поздравления в кругу знакомых литераторов и актёров, после чего «бежал из Питера», «из сферы бенгальского огня», домой, в Москву, «увенчанный лаврами» (П III, 141—143). Несмотря на очевидный успех, он имел основания беспокоиться о дальнейшей судьбе своего театрального детища. Говоря о событиях этого времени, автор книги «Жизнь Антона Чехова» Дональд Рейфилд ошибочно полагает: «После второго представления — оно состоялось 3 февраля — Антон сбежал в Москву»5. На самом деле второе представление «Иванова» было назначено на 6 февраля, и автор на нём отсутствовал. Доверенным человеком, который должен был в этот вечер посетить спектакль и сделать автору подробный отчёт, стал Модест Чайковский. Он был на премьере 31 января и мог сравнить впечатления. Впечатления же могли быть тем более новыми, что после премьерного спектакля из состава выбыла М.Г. Савина, чьей игрой Чехов был доволен. Её роль перешла к В.А. Мичуриной. На втором представлении присутствовали члены царской семьи, что придавало театральному событию особую значительность. Кроме того, в тот же вечер, вторым отделением, на сцене Александринского театра состоялась премьера чеховского водевиля «Медведь». Расставшись с не приглянувшейся ей ролью Саши в «Иванове», М.Г. Савина с задором исполнила роль помещицы Поповой («медведицы», как называл её Чехов). Её партнёром был Н.Ф. Сазонов, перед тем отказавшийся от роли Иванова. К.А. Варламов, отыграв в драме роль отца Саши — Лебедева, сыграл водевильного лакея-старика Луку. О настроении в зрительном зале, об атмосфере, царившей в театре вечером 6 февраля, об игре исполнителей М.И. Чайковский рассказал в своём первом письме к А.П. Чехову.

«7 февраля 1889

15 Фонтанка

Согласно обещанию вот вам, милый Антон Павлович, отчёт о вчерашнем представлении. Зала совершенно полная, в царской ложе Владимир6 с женою7 и Сергей8. Много лиц, бывших на первом представлении.

Первый акт я застал только в конце, поэтому ничего не могу сказать о его исполнении. Занавес опустился при аплодисментах средней силы, вызовов — 1. Второй акт шёл как в бенефис Фёдорова до появления Сашеньки. Вместо изящной фигуры Савиной, показалась — по-моему, очень не симпатичная по внешности и отнюдь не изящная — Мичурина. Говорила она очень тихо, играла очень сдержанно (как я потом узнал — от страшного волнения). Обращение к скучающим барышням она произнесла вяло и безжизненно. Сцена Марфуши произвела фурор — вызов. Объяснение Саши опять прошло у Мичуриной точно под сурдинку. По окончании акта — два вызова с криками — автора. Если бы Вы были здесь, Вы бы должны были выйти, но сила их не настолько была велика, чтобы стоило режиссёру объявлять публике о Вашем отсутствии.

Третий акт безусловно прошёл ещё лучше, чем на первом представлении, как-то цельнее, спокойнее. Мичурина хоть и была хуже Савиной, но, как говорится, «ансамбля не испортила» и некоторые вещи сказала очень мило. Давыдов в сцене с доктором и с женою был превосходен, Стрепетова ещё лучше: фразу «Когда, когда он сказал?» она произнесла внятнее и со стоном, от которого только камень, кажется, не заплачет. Я был потрясён до глубины души. Вся зала как один человек начала вызывать вас. Помощник режиссёра вышел объявить об Вашем отсутствии. Актёры выходили раз шесть раскланиваться перед публикой. В фойе страшные препирательства, толки и крики. Один литератор, к несчастью — не знаю его фамилии (но узнаю, наверно) говорил, что после пьес Гоголя ничего подобного не видел, другой — адвокат чуть не с пеной у рта опровергал его, повторяя слова Михневича9. Везде были кучки. Я был центром одной из них, потому что ко мне подошёл Утин10, все стоявшие около примолкли, чтобы послушать мнение знаменитого адвоката. А адвокат нёс белиберду страшную. Достаточно сказать, что он упрекал доктора в том, что тот в первом акте делает намёк, что лечит даром... «С этой минуты этот человек перестал существовать для меня!» — восторженно говорил он. «Иванов роняет себя, удостоивая его разговором». Впрочем, рядом со вздором в речах Утина было и несколько дельного. Самое дельное — признание выдающейся, исключительной талантливости пьесы.

Четвёртый акт был ослаблен игрою Мичуриной. Как бы мне Вам передать верное впечатление, которое она производила? — Всё у неё прилично, на своём месте, умно, тип, созданный Савиной, и её тип тоже — в ней не было ни одной самостоятельной нотки — но всё это покрыто точно дымкой какой-то, туманно, незаметно. Давыдов был хорош только с момента своего монолога в то время, когда Сашенька уходит за матерью. По окончании акта актёров вызывали раз 5. В общем успех пьесы был тот же, что 31го января, но менее блестящий с внешней стороны, потому что Вы отсутствовали.

Я смотрел пьесу с интересом и вниманием неослабным, много уловил новых прелестных черт и яснее заметил недостатки, а в общем по окончании её остался при том же мнении, что это самое талантливое произведение из всех новых, какие я видел на Александринской сцене, и что в авторе её сидит будущий великий драматург, который когда-нибудь скажет нечто великое. «Медведь» произвёл фурор и превосходно был разыгран Савиной и Сазоновым.

Как бы я хотел, чтоб Вы хоть такой ничтожной услугой, как эта, ещё дали мне случай выказать Вам, как Вы мне глубоко симпатичны»11.

2

Год спустя Чехову в свою очередь выпадет случай оказать Модесту Чайковскому дружескую и профессиональную услугу. В январе 1890 года, находясь в Петербурге по делам своей предстоящей поездки на Сахалин, Чехов пошлёт ему повесть Л.Н. Толстого «Крейцерова соната», в то время ещё не разрешённую к печати, — литографированный оттиск издательства «Посредник». Сопроводительная записка при этой посылке датирована 17 января — знаменательной для Чехова датой, днём его именин. Отправке повести предшествовала встреча Чехова и Чайковского в гостях у П.М. Свободина, во время которой разговор коснулся «Крейцеровой сонаты», успевшей вызвать толки в обществе. Вскоре М. Чайковский напишет Чехову о своём впечатлении от повести Толстого. Но перед этим доверит для отзыва и совета собственное сочинение — рукопись недавно написанной комедии «Симфония».

Чехов в это время интенсивно готовился к длительному путешествию, прорабатывал массу специальных источников, но нашёл время и для пьесы М. Чайковского. Вернувшись в Москву, в письме к поэту А.Н. Плещееву от 15 февраля 1890 года он сообщил, что прочитал «Симфонию» и пьеса ему понравилась. Положительный чеховский отзыв воспринимается как вполне объективный, поскольку Плещеев был третьей, незаинтересованной стороной. На следующий день, 16 февраля, Чехов написал отзыв автору, обстоятельный и комплиментарный:

«Дорогой Модест Ильич, Ваша «Симфония» мне очень понравилась. О сценических красотах пьесы я умею судить, только вернувшись из театра, а потому позвольте мне не говорить о них. Литературные же достоинства не подлежат ни малейшему сомнению. Это умная, интеллигентная пьеса, написанная отличным языком и дающая очень определённое впечатление. Несмотря на то, что половина действующих лиц не кажется типичною, что фигуры вроде Милочки затронуты только чуть-чуть, быт рисуется ясно, и я благодаря Вашей пьесе имею теперь представление о среде, которой раньше не знал. Это полезная пьеса. Жалею, что я не критик, иначе бы я написал Вам длинное письмо и доказал бы, что Ваша пьеса хороша.

Вы, кажется, говорили, что Вашей пьесы не поймёт публика, ибо пьеса рисует среду специальную. Читая пьесу, я, признаться, ожидал пересола, но, кроме «симфония», «опера» и «мотивчик», ничего специального не обрёл и посему позволю себе не разделять Ваших опасений.

Елена сделана хорошо, хоть и говорит местами мужским языком. Место, где она вспоминает о певице в Мангейме, вышло недостаточно тепло именно благодаря этой манере выражаться по-мужски. Знаки препинания в этом воспоминании я расставил бы иначе; например, после слов «с ридикюльчиком в руках» я поставил бы многоточие, потом слово «она» зачеркнул бы. Если же, впрочем, певицы вроде Елены обмущиниваются, то я неправ. Всё это мелочи...

Ядринцев похож на суворинского Адашева12. Ходыков сделан великолепно, дядюшка очень милая скотина... Больше всего мне понравились I, II и V акты, меньше всего III, где у Милочки нет ни одной сочной, длинной фразы, а всё какие-то всхлипывания... Конец остроумен, лучше и придумать нельзя.

Ходыкова надо Свободину играть.

Воображаю, как хорошо сошла бы Ваша «Симфония» у нас в Малом театре. У нас умеют разговаривать на сцене — это важно. Второй акт поставили бы чудно.

Простите, что пишу чёрт знает как, пятое через десятое. Не умею выражать свои мнения, хоть и называюсь литератором.

На Сахалин я еду в апреле. Если до этого времени будете в Москве, то убедительно прошу Вас пожаловать ко мне. Будьте здоровы и не забывайте Вашего почитателя и немножко собутыльника

А. Чехова» (П IV, 19—20).

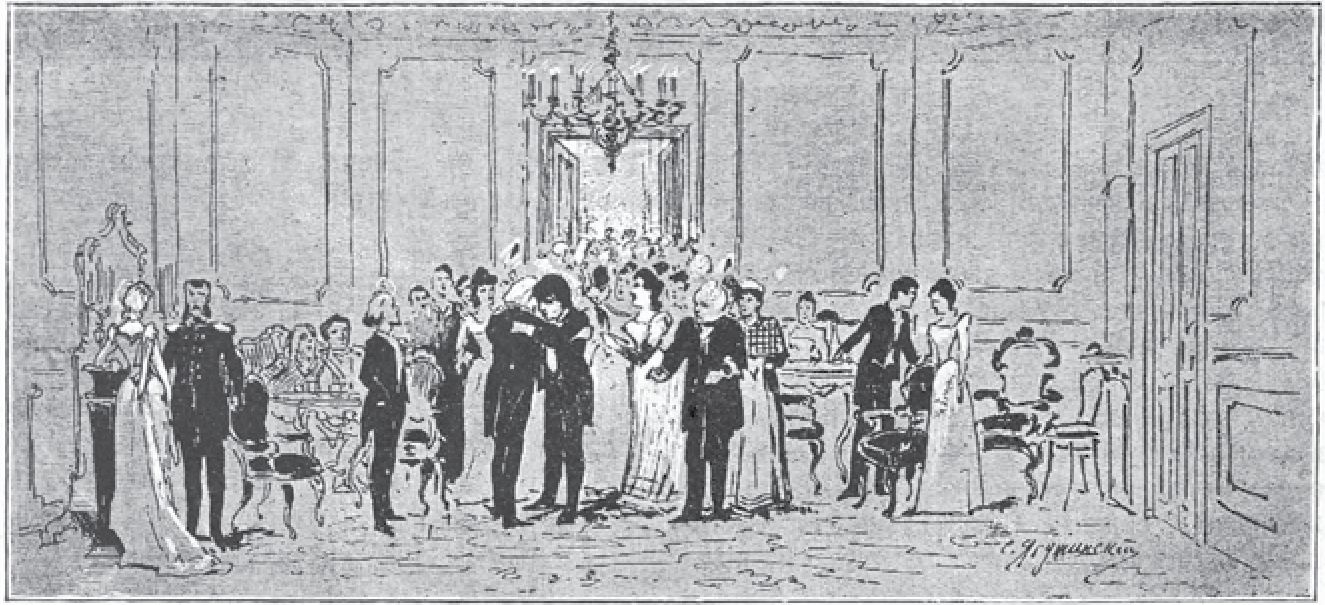

В 5-актной комедии М. Чайковского изображена хорошо знакомая ему артистическая среда: музыканты, певцы и люди возле искусства. В этой среде сталкиваются новаторство и рутина, заслуженный успех и зависть соперников, творческий поиск и откровенное приспособленчество. Главный герой — молодой композитор Василий Ладогин, автор квартета и симфонии, о которой говорят «как о лучшем произведении всей современной музыки»13. Действие пьесы начинается в его «небогато убранной комнате с фортепьяно», до обмена первыми репликами «Ладогин сидит у фортепьяно. Он то берёт несколько аккордов, то карандашом пишет на нотной бумаге, разложенной перед ним на пюпитре» (с. 3).

Герой М. Чайковского изображён как «такое восходящее светило, которому все наши современные композиторы должны уступить место» (с. 10). Он пишет оперу «Эсфирь» на библейский сюжет, стремясь выразить то, чего не удавалось никому, «ему тесно в старых формах... он рвётся куда-то» (с. 13), хотя его новаторский поиск далеко не у всех находит признание. Путь Ладогина пересекается с путём знаменитой певицы Елены Протич. Он восхищается ею как артисткой и боготворит как женщину, и она в свою очередь увлекается молодым талантливым человеком. Но Елена — делец от искусства. Она берёт Ладогина под своё покровительство, стремится переделать его на свой лад, убеждает перейти от серьёзной музыки к «лёгкой и мелодической», «доступной всем» (с. 25), а главное — такой, какая обеспечивает скорый успех. Елена увозит Ладогина в заграничное турне, во время которого, подкупая прессу и интригуя, организует его триумфы. Всё это надламывает талант Ладогина и едва не губит его самого.

Единственное спасение для героя — расстаться с миром тщеславия и суеты и вернуться к прежней независимости, к свободному творчеству. В последнем акте после полуторалетнего перерыва Ладогин оказывается на старой скромной квартире, в окружении своих далёких от шума и славы родных:

Ладогин. Всё то же... только я не тот!.. Господи! Господи! (Закрывает лицо руками.) Дальше-то что же, дальше... всё прежнее вернулось... но неужели затем только, чтобы показать, что я не тот, что настоящего прошлого уж не вернуть ничем?..

Но на фортепьяно лежит его неоконченная работа, рука его невольно тянется к нотной тетради:

На чём я тогда остановился? (Смотрит внимательно ноты.) Господи! Откуда я брал это... откуда приходили ко мне эти звуки?.. Как я мог... а теперь!.. (Неудержимо и долго рыдает, мало-помалу перестаёт и опять просматривает ноты, перелистывая их.) Да... только вот это как-то странно!.. (Берёт аккорд на фортепьяно.) Так нельзя!.. (Берёт карандаш и поправляет написанное и снова играет.) (с. 39).

Пьеса заканчивается сценой, с которой и начиналась: Ладогин, не слыша и не видя никого вокруг, углубившись в работу, продолжает сочинять свою оперу...

Важно отметить, что такой финал, да и сам 5-й акт «Симфонии» появились не сразу. В первоначальном варианте комедия была традиционно 4-актной и завершалась сценой бурного выяснения отношений между главными героями:

Ладогин (с неистовством бросается на Елену, схватывает её за руку и толкает так, что она падает.) Молчи ты, проклятая! я убью тебя!.. (Замахивается. Ядринцев с силой отталкивает его от Елены и становится между ними.)

Ядринцев. Прочь, сумасшедший мальчишка!

Опомнись... (Указывая на лежащую Елену.) Посмотри!.. (Ладогин с ужасом глядит на Елену и с криком отчаяния отвёртывается, закрыв лицо руками.) Что? стыдно?.. то-то!..

Елена (оправляется, медленно встаёт, Ядринцев помогает ей. Она отстраняет его.) Мне никого не надо!.. Одна была одна и останусь! (Уходит.)

В последние минуты перед финальным занавесом Ладогин рыдал от стыда, но находил утешение в напоминании о ждущей его матери, влюблённой Милочке и прерванной опере. Действие завершалось его словами:

«Скорее, к ней, к ней... к моей «Эсфири» (убегает)»14.

Это был типичный театральный финал, позволяющий каждому из исполнителей выразить свой темперамент и поставить яркую точку в конце своей роли. Зрителю давалась возможность понять, что Ладогин разрывает с Протич и её окружением, но его возвращение к прежней будничной и вместе с тем творческой жизни показано не было.

В 5-актном варианте комедии прежний общий финал стал окончанием предпоследнего акта. М.И. Чайковский несколько изменил его, но сохранил высокий эмоциональный накал последнего объяснения Ладогина и Елены:

Елена (в бешенстве). <...> Ты не так глуп, чтобы не видеть, как я тяготилась тобой и как презирала... Просто был паразитом... потому что тебе это нравилось!..

В конце этого монолога в дверях показываются Розенфельд и Милочка.

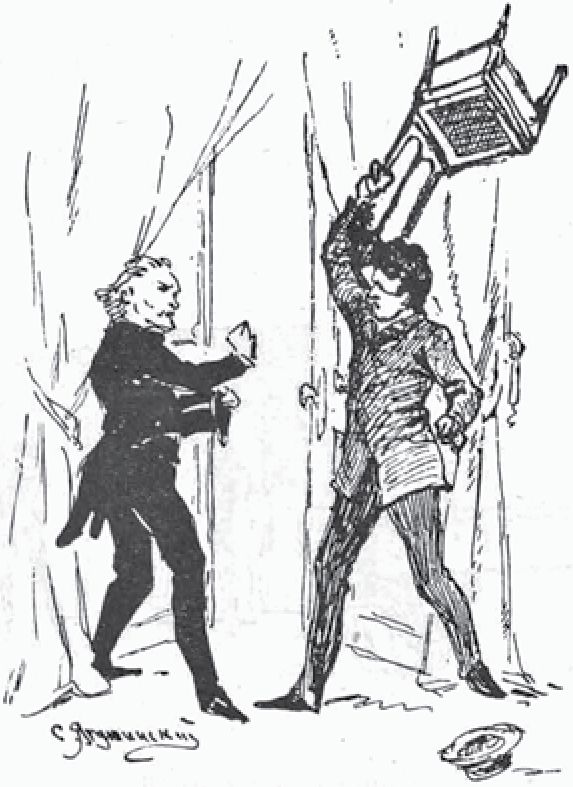

Ладогин (с неистовством бросаясь на Елену). Молчи ты, проклятая!..

Милочка (становясь между ними). Вася! Вася!.. Опомнись!..

Ладогин (приходя в себя). Милочка!.. ты?.. Спаси меня, спаси!.. (С рыданиями падает перед не на на колени. Елена, оправившись, встаёт, презрительно пожимает плечами и медленно выходит.)

Занавес (с. 36).

После 4-го акта с бурными проявлениями страстей действие 5-го акта протекает тихо и спокойно. Декорация вновь переносит в обстановку 1-го акта. Ладогин постепенно входит в колею прежних мирных привязанностей, друзья подстраивают его возвращение на старую квартиру, где его ждёт музыкальный инструмент и заброшенные нотные страницы. «Занавес тихо опускается».

Переписка братьев Чайковских позволяет понять, насколько непривычным казался тогда такой финал пьесы. Пётр Ильич, исходя из традиционных представлений о сценичности, выразил опасение: «Как бы конец «Симфонии» не испортил её. Мне лично он очень нравится, ибо это конец настоящий, не ради эффекта, а сам собой вытекающий из характеров и хода действия. Но не будет ли скучно это действие для публики?» Модест Ильич, полагаясь на собственное чутьё и на отзывы тех, кто успел познакомиться с его пьесой в чтении, в том числе — на мнение Чехова, ответил брату: «Конец «Симфонии» удачнее другого и при всех чтениях производит сильное впечатление. Чехов особенно одобряет его...»15 Но, увидев пьесу на сцене, почувствовал, что «пятый акт расхолаживает немного зрителя»16. И, усомнившись в собственной дерзости, допустил возможность при постановке заканчивать пьесу четвёртым актом, выбрасывая весь пятый. Вариант конца 4-го (последнего) акта был предоставлен им для публикации в «Артисте» вместе с полным 5-актным текстом «Симфонии». Видимо, этот вариант и был тем «другим», о котором М.И. Чайковский упоминал в письме к брату-композитору как о менее удачном и заменённом на тот, который понравился Чехову.

Познакомившись с отзывами прессы на постановку «Симфонии», Пётр Ильич ещё раз затронул вопрос о её финале в письмах с Кавказа, где находился в то время. В частности, он писал: «Если справедливо известие «Нового времени», что ты сократил пьесу, то я очень этому радуюсь. Сокращение я разумею такое, чтобы пятого действия вовсе не было. Если помнишь, я всегда боялся за пятое действие. Но что ты придумал вместо него? Очень интересно знать. Первый конец, т. е. «Милочка! спаси меня!» мне тоже не нравился. Ах, эти концы! Вся штука в них»17.

Именно Чехов оказался тем первым из современников, кто в полной мере оценил новизну финала 5-го акта «Симфонии»: «Конец остроумен, лучше и придумать нельзя». Известно, какое огромное значение Чехов придавал концовкам драматических произведений. «Кто изобретёт новые концы для пьесы, тот откроет новую эру. Не даются подлые концы. Герой или женись, или застрелись, другого выхода нет», — писал он в 1892 году (П V, 72). Своеобразие построения «Симфонии» — не только в её завершении «pianissimo — вопреки всем правилам драматического искусства» (П VI, 100), как потом отзовётся Чехов о «Чайке», только что дописав эту пьесу, — но и в кольцевой композиции. Герои «Симфонии» проходят жизненные испытания, в течение полутора лет завязываются и разрываются их отношения, меняются их взгляды, происходят наружные и внутренние перемены. В конце концов после пережитых страстей всё входит в прежнюю колею; герои уже не равны себе изначальным, они во многом переменились, однако жизнь возвращает их в прежнее русло. Этот композиционный приём — внешнего возвращения на круги своя при совершившихся внутренних переменах — будет применён Чеховым не столь явно — в «Чайке», но вполне отчётливо — в финале пьесы «Дядя Ваня». Более ранний «Леший», которого Чехов переделывал в «Дядю Ваню», даёт пример совершенно иного финала — с переменой пространства, вызывающей перемены в душах и настроениях большинства персонажей. «Дядя Ваня», сохранив содержательную преемственность с «Лешим», получил совершенно другой финал, сопоставимый с финалом «Симфонии».

Кроме того, в «Дяде Ване» появится музыкальный финал — заключительный монолог Сони «Мы отдохнём!». Сам по себе звучащий достаточно мелодично, он произносится под тихое наигрывание Телегина на гитаре. Такой финал перекликается с финалом «Симфонии» — там последний занавес тихо опускался под фортепьянные аккорды Ладогина. Начиная с «Дяди Вани», музыкальный финал становится правилом Чехова-драматурга в больших пьесах: в «Трёх сёстрах» сопровождается музыкой полкового оркестра и тихим напеванием Чебутыкина, в «Вишнёвом саде» — замирающим печальным звуком лопнувшей струны. То, что стало отличительной особенностью зрелой новаторской драматургии Чехова, вырабатывалось в русле развития драматургии его времени и, в частности, в творчестве М. Чайковского.

3

Получив отзыв Чехова о «Симфонии», Модест Ильич ответил ему из Петербурга 23 февраля 1890 года. Его второе письмо отличает особое преклонение перед чеховским талантом, осознание того, как влияние Чехова вдохновляюще действует на всех окружающих.

«23 февраля 1890

Фонтанка 24

От всей души благодарю Вас, дорогой Антон Павлович, за Ваше письмо. Если бы Вы знали, какое значение я придаю Вашему отзыву, как был счастлив получить Ваше письмо, Вы бы написали мне его раньше. Я уже совсем уверился, что это моё произведение Вам не понравилось и Вам тяжело высказать мне это.

По совести скажу, что меня печалил в этом случае не столько факт неодобрения, сколько — недоверия [зачёркнуто: что от Вас] к искренности моего желания узнать Ваше мнение, каково бы оно ни было. Я никогда не понимал того презрения и насмешек, которыми осыпают наших фигнеристок, мазинисток, рубинштейнисток, потому что сам всегда был каким-нибудь истом. В эту минуту я репинист и чехист, отношусь к Вашему таланту с какою-то влюблённостью, которую невольно переношу и на личность и поэтому особенно чувствителен в отношениях с Вами. Ваше молчание меня так же сильно огорчало, как обрадовало Ваше письмо. Ваши замечания в общем сводятся к недоделанности моей вещи. Я сам это чувствую и благодаря тому, что ранее будущего сезона не увижу её на сцене, хочу летом поработать над ней и многое дорисовать.

Сегодня я окончил либретто «Пиковой дамы» для моего брата. Кажется, будет очень эффектно. Мой брат очень увлечён работой и в один месяц написал две трети оперы.

На днях мы здорово кутнули у Алексея Николаевича18. Было страшно весело и оживлённо.

Как мне не нравится «Крейцерова Соната!» Какая натяжка, бесформенность и близорукость! Во всё время чтения мне представлялся не колосс Толстой, а пресыщенный старикашка, оправдывающий свою половую неспособность — измышленной парадоксальной глубиной морали. От вещи ничего не останется, кроме изумительной сцены убийства, где снова чувствуется его львиная лапа...

Дайте мне, пожалуйста, если можно, «Лешего». Мережковский и Урусов так хвалят его, что мне завидно19.

Дай Вам Бог хорошо съездить. Я Вам страшно завидую.

Отъявленнейший

Чехист М. Чайков<ский>»20.

Думается, неслучайно и то, что либретто для «Пиковой дамы» было окончено в один день с написанием этого письма. У Петра Ильича Чайковского были собственные творческие стимулы, но Модест Ильич свою часть работы завершил явно с чувством душевного подъёма, вызванного доброжелательным чеховским письмом. Несмотря на большую занятость, Чехов взялся посредничать между автором «Симфонии» и журналом «Артист», где советовал напечатать пьесу. Сам он к этому времени уже трижды печатался в нём и готовил к публикации свою четвёртую вещь для сцены. О результатах переговоров с редактором «Артиста» Ф.А. Куманиным Чехов написал М.И. Чайковскому 16 марта 1890 года:

«Был у меня на днях редактор журнала «Артист» и просил меня употребить всё моё красноречие на то, чтобы в его журнал в начале будущего сезона попала Ваша «Симфония». Я спросил: «Сколько Вы заплатите?» Он ответил: «Немного, потому что денег нет». Во всяком случае, если Вы дадите Ваше согласие, то имейте в виду, что за оригинальную пьесу, идущую на казённой сцене, «Артист» платит от 150 до 250 рублей (не за лист, а за всю: этакие скоты!). Так как «Симфония» побывала уже в литографии Рассохина и потеряла там девственность, то 250 не дадут. Насчёт согласия или несогласия ответьте мне, но слова не давайте, ибо к осени Ваши планы могут измениться; я рекомендую ответить уклончиво. Буду, мол, иметь Вас в виду. Достаточно с них» (П IV, 39).

В том же письме он рассказал о своих делах: «Я сижу безвыходно дома и читаю о том, сколько стоил сахалинский уголь за тонну в 1883 году и сколько стоил шанхайский; читаю об амплитудах и NO, NW, SO и прочих ветрах, которые будут дуть на меня, когда я буду наблюдать свою собственную морскую болезнь у берегов Сахалина. Читаю о почве, подпочве, о супесчанистой глине и глинистом супесчанике» (П IV, 39).

Сообщил и о важном событии, ожидавшемся в скором времени: «Через 1½—2 недели выйдет в свет моя книжка, посвящённая Петру Ильичу. Я готов день и ночь стоять почётным караулом у крыльца того дома, где живет Пётр Ильич, — до такой степени я уважаю его. Если говорить о рангах, то в русском искусстве он занимает теперь второе место после Льва Толстого, который давно уже сидит на первом. (Третье я отдаю Репину, а себе беру девяносто восьмое.) Я давно уже таил в себе дерзкую мечту — посвятить ему что-нибудь» (П IV, 39). С посвящением П.И. Чайковскому в 1890 году в Петербурге в издательстве А.С. Суворина вышел сборник рассказов А.П. Чехова «Хмурые люди».

Слово «чехист» позабавило Антона Павловича: «Вы чехист? Покорно благодарим. Нет, Вы не чехист, а просто снисходительный человек» (П IV, 40). Подтверждая верность избранному кумиру, автор «Симфонии» подписал своё следующее письмо: «Неизменный чехист».

Это третье письмо от М. Чайковского, датированное 20 марта 1890 года, было наполнено петербургскими новостями, знакомыми именами, меткими зарисовками дебатов в Литературно-театральном комитете, — всем тем, что живо интересовало Чехова как автора, пишущего для сцены. Были в нём и порадовавшие вести о Петре Ильиче Чайковском, и о дальнейшей литературной и театральной судьбе «Симфонии».

«Я ничего не имею ни за ни против напечатания моей пьесы в «Артисте», милый мой Антон Павлович. Впрочем, раз это никто другой её у меня не просит, то скорее — за... Во всяком случае не теперь, потому что очень легко может случиться, что я найду нужным сделать некоторые изменения в ней. В Москве она пойдёт в ноябре, в Петербурге — в октябре. Плата конечно желательна наибольшая, но я торговаться не стану.

Вчера кончились заседания Комиссии по пересмотру устава Литературно-Театрального Комитета. Я был в числе заседателей и более чем когда-либо жалел, что не имею повествовательного таланта. Какой бы прелестный рассказ вашего типа можно было сделать на эту тему! Попал я в заседатели не за что иное, как за моё «смирение», по всей вероятности. Иначе не могу себе объяснить моего выбора. Я оправдал ожидания и был подобен овце безгласной. Да и что можно было сказать, когда заседаниями руководит Григорович?!21 Боже! сколько слов может истратить этот человек, чтобы ровно ничего не высказать, сколько огня и увлечения влагает он в каждое своё убеждение, которое вскоре сам же опровергает с неменьшим огнём!! Эти переходы были очаровательно интересны.

Дело говорил и дело сделал один Кривенко22. Не знаю, известен ли Вам этот человек. Он секретарь министра двора и единственный из всего собрания, интересуясь вопросом платонически, не был заинтересован шкурой, потому и говорил свободнее и умнее всех. Мы все остальные неизбежно должны были на каждом шагу делать оговорки. Результаты комиссии следующие: прежний коллегиальный состав, прежние два отделения, но одно в Петербурге, другое — в Москве. Авторы не присутствуют. Отзывы Комитета известны только директору до постановки пьесы. Согласно с этим автору не говорят, одобрена или нет его пьеса, а будет ли поставлена или нет. Директор — апелляционная инстанция и может поставить пьесу и не одобренную, но в ограждение ответственности Комитета на афише при постановке значится, был или не был одобрительный отзыв Комитета. От автора не зависит, представят пьесу в то или другое отделение. Они распределяются между последними по очереди в самой Конторе. Вот существенные изменения и, мне кажется, дельные.

Всё это только проект. Всеволожский23 и Погожев24 остались при особом мнении и только министр установит окончательное решение.

Мой брат будет очень обрадован и польщён Вашими строками о нём. Я выписал их и послал ему25. Он совершенно разделяет моё отношение к Вашему таланту. Я по его рекомендации познакомился с первой Вашей вещью. Относительно рангов я согласен с Вами до четвёртого. Его, это моё глубочайшее и искреннее убеждение, надо оставить пока вакантным, потому что он наверное будет занят доктором Чеховым.

На этом месте письма я был прерван посещением г-жи Анненковой-Бернар, явившейся между прочим предлагать от имени Базарова26 напечатать пьесу у него. Я отказал, но Вы всё-таки скажите об этом «Артисту», авось рубликов 25 накинет.

...Серьёзно, передайте «Артисту»: это пусть он заговорит со мной об этом — денег в конце августа.

Вчера я провёл вечеру нашего милого старичка. У него с Еврейновой разлад, но духом от этого не падает27.

Желаю Вам всего лучшего.

Неизменный чехист

М. Чайковс<кий>.

20 марта»28.

Чехов получил это письмо менее чем за месяц до начала своего полугодового путешествия по Сибири, на Дальний Восток, Сахалин и по южным морям. Накануне отъезда он не забыл попрощаться со своим петербургским корреспондентом:

«16 апрель.

До свиданья, милый Модест Ильич, я исчезаю. Желаю Вам всего хорошего. Поклон и привет Петру Ильичу. Если напишете мне две-три строчки, то я буду больше чем благодарен, так как остров Сахалин знаменит своими туманами и гнетущей скукой. Мой адрес: Пост Александровский на о. Сахалине. Всё, что Вы напишете до 25 июля, я получу; написанное же позже уже не застанет меня на оном острове. Тот пароход, на котором я вернусь в отечество, выйдет из Одессы 1-го августа; он привезёт мне почту. Письма, посланные до июня, пойдут сухим путём через Сибирь.

Когда в октябре или в ноябре Вас будут вызывать за «Симфонию», то вообразите, что я сижу на галёрке и хлопаю Вам вместе с другими, а когда после спектакля будете ужинать, то помяните меня в своих святых молитвах.

Крепко жму Вам руку.

Ваш А. Чехов» (П IV, 63).

В октябре 1890 года, когда Чехов находился в южной части Сахалина, в Корсаковском посту, где дожидался парохода, чтобы плыть в обратный путь, «Симфония» была напечатана в «Артисте». Сценическая судьба этой пьесы сложилась вполне благополучно. 3 октября 1890 года состоялась её премьера в Москве, в Малом театре, главную роль — певицы Елены Протич — исполняла М.Н. Ермолова. Месяц спустя, 2 ноября 1890 года, прошла премьера и в Петербурге, где в роли Протич выступала М.Е. Савина. Спектакли оставались в репертуаре этих театров в 1890, 1891 и 1892 годах29. 24 апреля 1892 года П.И. Чайковский побывал на «Симфонии» в Малом театре и нашёл её «превосходно исполненной»30.

4

В сезон 1892/93 годов на Александринской сцене была поставлена новая пьеса М. Чайковского «День в Петербурге (Сцены в 3 картинах)», её сменила 4-актная комедия «Предрассудки», шедшая одновременно в Петербурге и Москве в сезоны 1893/94 и 1894/95 годов31. Обе пьесы были из разряда «серьёзных»: с обличительными тенденциями, осуждающими различные пороки современного общества. «День в Петербурге» сатирически изображал бессодержательную светскую жизнь столицы — с ничтожными разговорами, сплетнями, мелкими своекорыстными и карьерными интересами. Такой пустой жизни была противопоставлена жизнь в провинции — с неустанным трудом земледельца, заботой идеального дворянина о крестьянах, близостью к естественной природе и искренностью чувств. В «Предрассудках» осуждались социальный снобизм, отношение к незаконнорождённым как к изгоям общества, стремление жить за чужой счёт, поиск материальной выгоды в браке, эгоизм в семейных отношениях. Содержание этих пьес не отличалось особенной новизной и больше годилось для публицистических произведений. И всё же к числу их достоинств можно отнести отсутствие пошлости и ходульных типов, изображение нормальных людей, хотя и со своими страстями. В «Дне в Петербурге» был намечен любовный треугольник между князем Волховским, приехавшим из деревни защищать интересы крестьян своего земства, полюбившей его Диной Боротынской и влюблённым в Дину бароном Фондергаузеном. Но М.И. Чайковский избегает сложной интриги, не развивает шаблонных положений любовной драмы. Чувствуя чужеродность столичной среды и отвергая её, Волховской принимает решение вернуться в свою провинцию. Дина остаётся с разбитым сердцем, утратил надежду на взаимность чувств и деликатный, чуткий барон Фондергаузен. Конец этой пьесы, как и конец «Симфонии», оригинален по сравнению с традиционными финалами современных драм («герой либо женись, либо застрелись»). На сцене остаются двое: Дина и Фондергаузен. В их диалог, исполненный скрытого драматизма, резко контрастно врываются звуки неистового галопа беззаботно танцующих пар:

Фондергаузен. Уйдёмте отсюда!.. Бога ради, уйдёмте... Они сейчас вернутся... вас увидят такою... Дорогая моя! друг мой!

Дина (протягивая ему руку). Простите меня. (Фондергаузен целует её руки.) Я виновата... перед вами... но то, что мелькнуло мимо меня, было так хорошо!! Есть, значит, настоящая жизнь, настоящее счастье!..

Фондергаузен. Не для нас!.. Но уж и то хорошо, что есть хоть для других. (Голос дирижёра опять слышен вблизи. Фондергаузен поспешно схватывает руки Дины и уводит её. Танцующие влетают галопируя попарно.)

Дирижер. Galop infernal!

(Все кружатся в быстром танце.)

Занавес32.

В переписке с М.Н. Ермоловой М.И. Чайковский назвал «День в Петербурге» безделушкой, но актриса не согласилась с низкой оценкой этой пьесы: «Ваша «безделушка», как вы её называете, всё-таки изящная севрская безделушка...»33 Если оставить в стороне тенденциозность содержания, за которое на автора с негодованием набросились все петербургские рецензенты, то со стороны формы и это сочинение М. Чайковского в чём-то подводит к будущей чеховской драматургии. В отношениях Фондергаузена и Дины есть лиризм и тонкость чувств, свойственные отношениям Тузенбаха и Ирины в «Трёх сёстрах». Тип героя — барон с немецкой фамилией, нелюбимый, но преданно любящий и при этом не верящий в возможность настоящего счастья, — предшествует образу чеховского Тузенбаха; разговоры о счастье, которое суждено другим, — диалогам Тузенбаха и Вершинина. Диссонансы сцены последнего объяснения Дины и Фондергаузена предвещают контрапунктные построения финальных сцен «Трёх сестёр» и «Вишнёвого сада»: последние лирические монологи сестёр Прозоровых — и «Тарарабумбию» Чебутыкина; настроение Раневской перед продажей вишнёвого сада («У меня сегодня тяжело на душе <...> вы не можете себе представить. Здесь мне шумно, дрожит душа от каждого звука...» — XIII, 234) — и доносящиеся звуки бала в соседней зале; прощальные отчаянные объятья со сдерживаемыми рыданиями Раневской и Гаева — и врывающиеся в них весёлые, возбуждённые голоса Ани и Пети Трофимова.

В целом поэтика М. Чайковского ещё далека от поэтики Чехова-драматурга. Но отдельные её элементы уже подготавливали предстоящее обновление отечественного театра.

5

Осенью 1893 года внезапно в холерную эпидемию скончался Пётр Ильич Чайковский. С этого времени главным делом жизни Модеста Ильича стало собирание и сохранение архивов его знаменитого брата-композитора. В 1894 году он приобрёл дом в Клину, где П.И. Чайковский жил с мая 1892 года, и создал там музей большой исторической и культурной ценности. Но и литературного творчества совсем не оставил: написал ещё две пьесы — «Боязнь жизни» (1895) и «Борцы» (1897), переводил сонеты Шекспира, сочинял либретто для опер и фантастических балетов.

Чехов в конце 1890-х годов, по причине усиливавшейся болезни, переехал в Крым. Модест Ильич оставался в том культурном кругу, из которого Антон Павлович был вынужденно удалён, но где его не забывали. В январе 1899 года С.А. Толстая записала в дневнике:

«Прекрасно провели вечер: Лев Николаевич читал нам вслух два рассказа Чехова: «Душечка» и другой, забыла заглавие — о самоубийце34, очерк скорей.

Вечером пришли: М.И. Чайковский, две англичанки, Накашидзе, Гольденвейзер, Померанцев, Танеев. <...> Потом Лев Николаевич опять прочёл отлично всем «Душечку» Чехова, и все очень смеялись»35.

Несколько лет у М.И. Чайковского заняло составление подробного жизнеописания брата-композитора. Эта работа завершилась выходом в 1900—1902 годах трёхтомника «Жизнь Петра Ильича Чайковского».

Продолжающееся эпистолярное общение с Чеховым было связано с подготовкой этого документального труда.

В феврале 1901 года Чехов на несколько дней приехал в Рим. Там он встречался с несколькими соотечественниками, в том числе и с Модестом Ильичом. Брат композитора попросил прислать имеющиеся у Чехова письма Петра Ильича, чтобы включить их в свою работу. В октябре Модест Ильич напомнил об этом Чехову письмом из Клина в Ялту:

«1 октября 1901.

г. Клин

Моск. губ.

Дорогой Антон Павлович!

В Риме Вы мне обещали прислать для снятия копий письма Петра Ильича. Если это Вам не трудно, не можете ли Вы сделать это теперь. Я дошёл в биографии до того места, где Вы обмениваетесь первыми письмами с П<етром> И<льичом>, и мне было бы очень драгоценно иметь их. Простите, что беспокою Вас! — Крепко жму Вашу руку!

М. Чайковский.

Как я радуюсь хорошим известиям о Вашем здоровье!..»36

Чехов выслал имевшиеся у него письма П.И. Чайковского за 1889 и 1891 годы. 11 ноября 1901 года из Клина был отправлен ответ:

«11 ноября 1901.

Дорогой Антон Павлович!

Благодарю Вас за письма. Сожалею только о том, что среди них интереснейшего для меня, первого, которое П<ётр> И<льич> написал Вам ещё лично не зная Вас — нет.

От души желаю Вам того, что всем нам, русским, так дорого — Вашего здоровья.

Ваш

М. Чайковский»37.

Письмо, об отсутствии которого сожалел Модест Ильич, не было получено Чеховым, затерялось в одной из московских редакций, на адрес которой было послано.

Со временем Чехова начало «помучивать беспокойство», не лишился ли он совсем столь дорогих ему писем. 13 августа 1903 года он написал М. Чайковскому из Ялты, прося сообщить и о судьбе писем, и о себе «хоть одну строку». «Я о Вас часто вспоминаю», — добавлял Чехов (П XI, 239—240). М. Чайковский ответил незамедлительно, и это письмо на почтовом бланке с синим типографским оттиском «КЛИНЪ, Москов. губ.» оказалось последним в их переписке.

«17 Августа 1903

Милый Антон Павлович!

Посылаю Вам письма Пети и благодарю за них! Я не знал, куда их отправить, и недавно ещё говорил себе, что при первой поездке в Москву надо будет навести справки о Вашем адресе.

Очень я польщён тем, что Вы «иногда думаете обо мне». Я же в настоящую минуту полон Вами, во-первых, потому что перевожу Вашу «Палату № 6» на итальянский язык, во-вторых, потому что на днях написал одному моему приятелю 16 страниц об этой удивительной вещи, в-третьих, потому что получил недавно 10-ую книжку Ваших сочинений и радуюсь некоторым перлам, заключающимся в ней («Учитель Словесности»!!!).

Я живу хорошо. Зимою — в Риме, летом — здесь. Кончил биографию Пети, а теперь занят драматической поэмой на историческую тему.

Крепко жму Вашу руку! Более чем кому-нибудь желаю Вам всяких благ — лишь бы Вы писали, писали, писали на утешение Ваших поклонников, «из коих первый делегат»

Ваш М. Чайков<ский>»38.

Позднее Бунин, работая над книгой о Чехове, вспомнил и о Модесте Ильиче:

«Чайковский Модест Ильич, брат композитора, был большим поклонником Чехова. Но обратил его внимание на Чехова Петр Ильич.

Я был знаком с Модестом Ильичом. Встречался с ним на Капри. Познакомился у Горького. Очень был приятный человек, хорошо воспитанный и привлекательный»39.

Однажды П.И. Чайковский высказал любопытное суждение о творчестве брата-драматурга. Случилось это после провала пьесы «День в Петербурге» на Александринской сцене, — там же, где четыре года спустя провалится и чеховская «Чайка», герой которой будет утверждать необходимость новых форм для театра. Тогда же, 24 ноября 1892 года, Пётр Ильич написал брату Анатолию:

«Голубчик Толя! Пишу тебе несколько слов... Вчера прошла пьеса Модеста. Она страшно провалилась, чего я, собственно, и ожидал, ибо она слишком тонка для публики Александринского театра. Впрочем, это ничего; пусть это Модесту послужит уроком. Погоня за целями недостижимыми мешает ему заниматься как следует своим настоящим делом, т. е. писанием пьес для театра в обычной форме»40.

Но именно стремление к необычным формам и вызывало когда-то интерес Чехова к пьесам Модеста Чайковского, оно же даёт основание не забывать об этом драматурге по сей день.

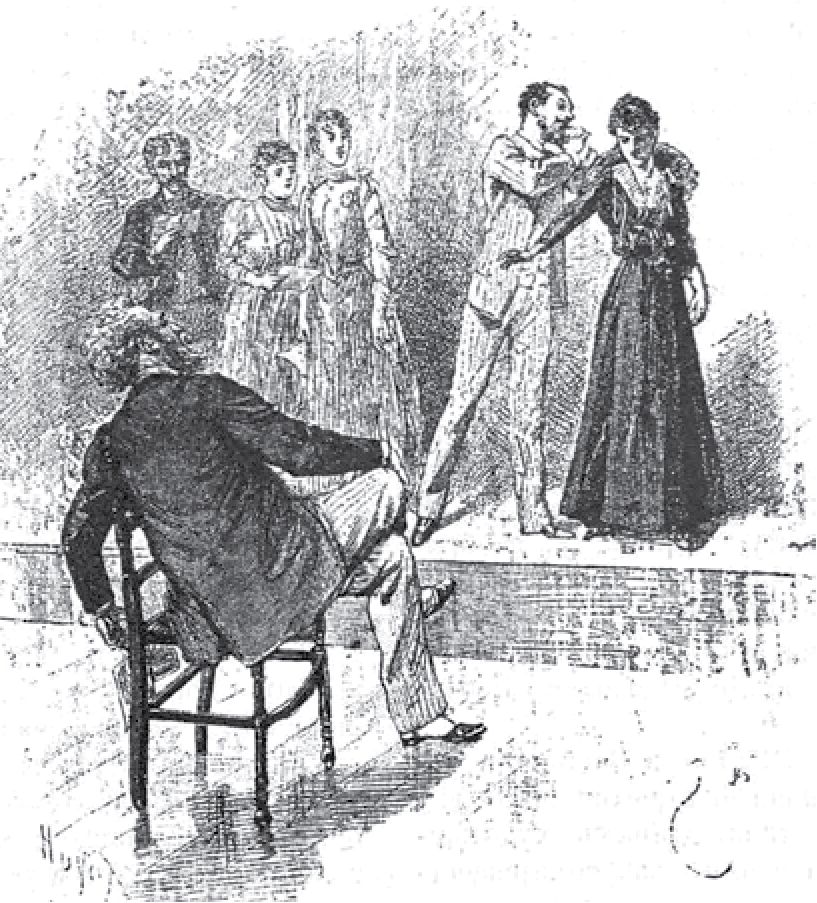

Репетиция. Рис. Э.-А. Байярда

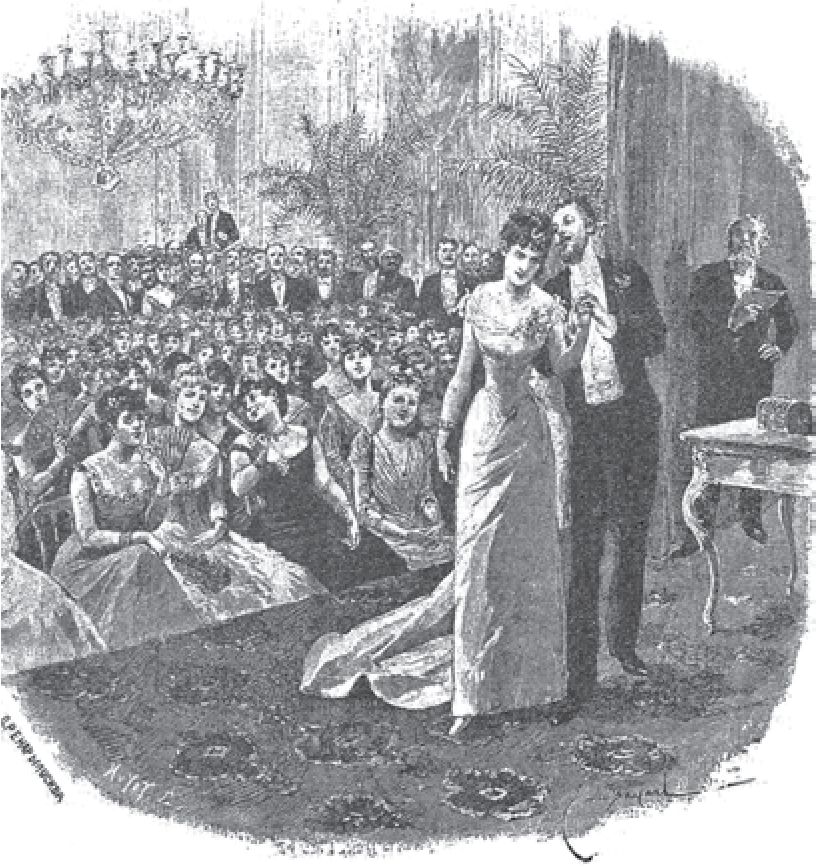

Музыкальный спектакль. Рис. Э.-А. Байярда

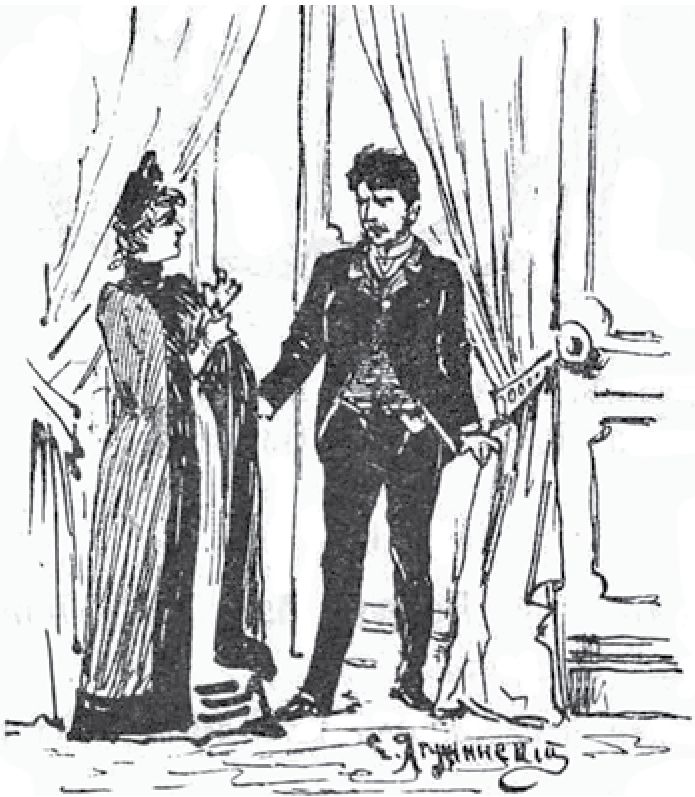

Постановка «Симфонии» М.И. Чайковского на сцене Малого театра. Акт I. Рис. С.И. Ягужинского

Постановка «Симфонии» М.И. Чайковского на сцене Малого театра. Акт II. Рис. С.И. Ягужинского

Ладогин. Вон отсюда! Вон сию минуту! (Замахивается стулом.) Лейбер (сторонясь к двери). Кто вам дал право командовать здесь? Постановка «Симфонии» М.И. Чайковского на сцене Малого театра. Акт III, явл. 10. Лейбер — Н.И. Музиль, Ладогин — А.И. Южин. Рис. С.И. Ягужинского

Елена. Я всё сделаю, только не оставляй меня (опускается на колени). Постановка «Симфонии» М.И. Чайковского на сцене Малого театра. Акт III, явл. 11. Ладогин — А.И. Южин, Елена — М.Н. Ермолова. Рис. С.И. Ягужинского

Ладогин (гневно и угрожающе). Елена!.. Елена (вызывающе). Ну, что? (Смотрят друг на друга со злобой.) Постановка «Симфонии» М.И. Чайковского на сцене Малого театра. Акт IV, явл. 2. Елена — М.Н. Ермолова, Ладогин — А.И. Южин. Рис. С.И. Ягужинского

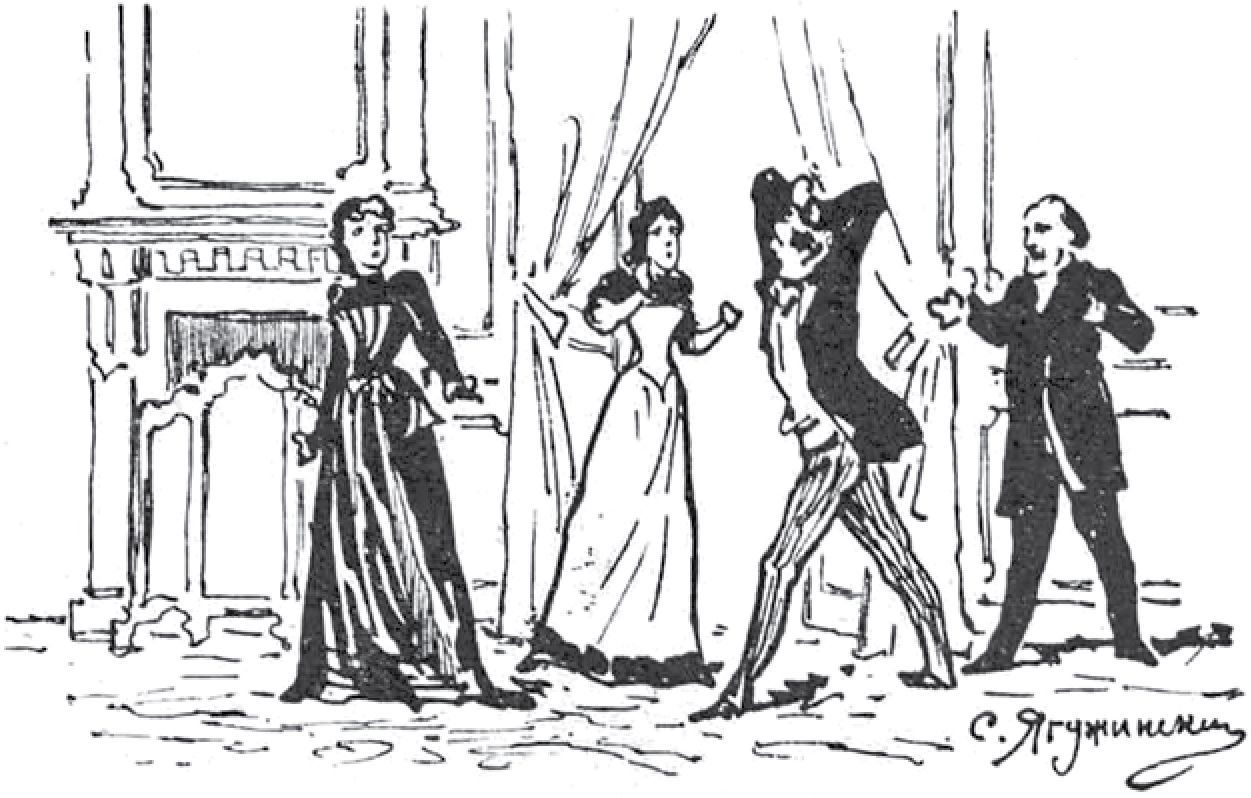

Ладогин. Молчи ты, проклятая! Милочка. Вася! Вася! Опомнись! Постановка «Симфонии» М.И. Чайковского на сцене Малого театра. Акт IV, явл. 7. Елена — М.Н. Ермолова, Милочка — Г.В. Панова, Ладогин — А.И. Южин, Розенфельд — М.П. Садовский. Рис. С.И. Ягужинского

Постановка «Симфонии» М.И. Чайковского на сцене Малого театра. Конец V акта. Рис. С.И. Ягужинского

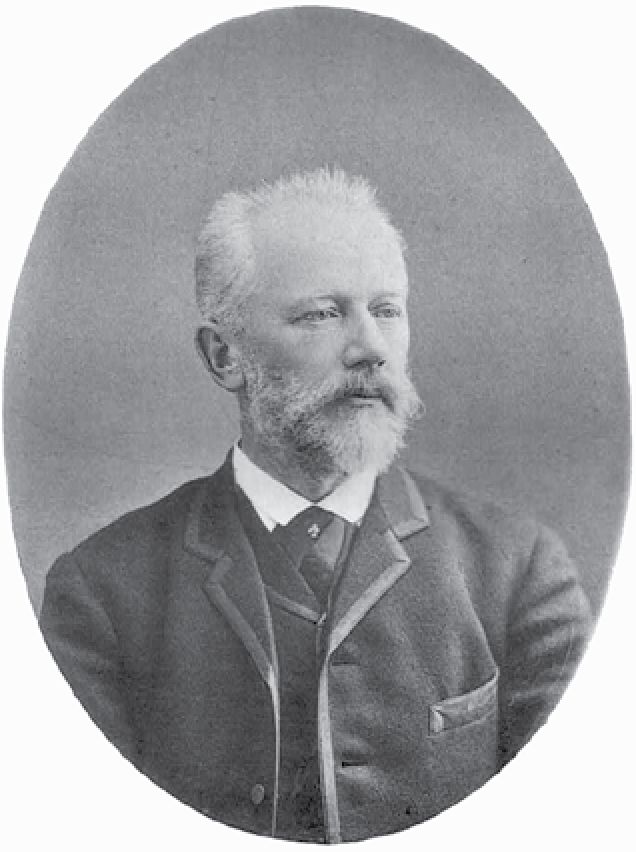

П.И. Чайковский. Фотография А. Пазетти в Петербурге. 1890 г. Фототипия К.А. Фишера в Москве

Примечания

1. Записки Отдела рукописей. Вып. VIII. А.П. Чехов / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. Редакция Н.Л. Мещерякова. ОГИЗ, Госполитиздат, 1941. С. 72—74.

2. Архив А.П. Чехова. Краткое аннотированное описание писем к А.П. Чехову / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. ОГИЗ, Госполитиздат, 1941. С. 79. Первоначальная работа по описанию архива была проделана Е.Э. Лейтнеккером, для издания использована переработка А.Р. Эйгеса.

3. Айнбиндер А.Г. «Отъявленный чехист». Письма М.И. Чайковского к А.П. Чехову. 1889—1903 гг. // А.П. Чехов и Общество любителей российской словесности / Сост. Л.М. Кулаевой. М.: ООО «Белый город», 2015. С. 293—307.

4. Некоторые слова, без учёта особенностей старой орфографии, поняты неверно, например: «в объявлении» — вместо «объявлять», «удачнее» — вместо «цельнее», «устроен» — вместо «центром», «примерно» — вместо «прилично», «примечания» — вместо «изменения», «очередей к» — вместо «передайте», «деле в» — вместо «денег», и др. Есть логические ошибки в расшифровке рукописного текста: например, в перечне поклонниц театральных кумиров — «фигнеристок, мазинисток, рубинштейнисток» (по именам русского оперного певца Николая Фигнера, итальянского оперного певца Анджело Мазини, композитора, пианиста и дирижёра Антона Рубинштейна) — слово «мазинисток» необоснованно прочитано как «маринисток». В подписи ко второму письму «Отъявленнейший Чехист» слово «Отъявленнейший» заменено на «Отъявленный», эта же ошибка повторена в заглавии статьи и в колонтитулах, а в Содержании книги появился и вовсе неожиданный вариант заглавия — «Отчаянный чехист». В подписи к последнему письму осталось непонятым — с пометой «нрзб» (неразборчиво) — слово «делегат». Допущены и несколько пропусков слов, и другие, более мелкие недочёты в расшифровке и воспроизведении текстов писем.

5. Рейфилд Дональд. Жизнь Антона Чехова / Пер. с англ. О. Макаровой. М.: Изд-во «Независимая Газета», 2005. С. 261.

6. Владимир Александрович (1847—1909), младший брат императора Александра III, великий князь, президент Академии художеств.

7. Мария Павловна (1854—1923), великая княгиня, жена великого князя Владимира Александровича.

8. Сергей Александрович (1857—1905), младший брат императора Александра III, великий князь, генерал-губернатор Москвы.

9. Владимир Осипович Михневич (1841—1899), писатель, публицист и фельетонист, автор рецензии в «Новостях и Биржевой газете» (2 февраля 1889 г.), где «объявлял, что «Иванов» это карикатура на современное общество, и его герои являют тип маньяков, сумасшедших и психопатов». Цит. по: Кузичева А.П. А.П. Чехов в русской театральной критике. М.: ЧПК, 1999. С. 71.

10. Евгений Исаакович Утин (1843—1894), адвокат, публицист, сотрудник журнала «Вестник Европы».

11. ОР РГБ. Ф. 331. К. 62. Ед. хр. 3. Л. 1—1 об. — 2—2 об. — 3—3 об. Рукопись фиолетовыми чернилами. Слова «глубоко симпатичны» подчёркнуты автором письма. Рукой А.П. Чехова на 1 листе в левом верхнем углу чёрными чернилами проставлено: «От М.И. Чайковского».

12. Персонаж драмы А.С. Суворина «Татьяна Репина».

13. «Симфония». Комедия в пяти действиях Модеста Чайковского // Артист. 1890. Вып. 9. Приложения. С. 15. Далее ссылки в тексте с указанием страницы.

14. Режиссёрский отдел. Постановка пьесы М.И. Чайковского «Симфония» на сцене Императорского Малого театра // Артист. 1890. Вып. 9. С. 162.

15. Балабанович Е. Чехов и Чайковский. 3-е изд., доп. М.: Моск. рабочий, 1978. С. 117.

16. Чайковский П.И. Письма к близким: Избранное / Ред. и коммент. В.А. Жданова. М.: ГИХЛ, 1955. С. 468.

17. Там же. С. 469.

18. Алексей Николаевич Плещеев (1825—1893), поэт, редактор литературного отдела петербургского журнала «Северный вестник».

19. Комедия А.П. Чехова «Леший» не была издана, но была поставлена и с 27 декабря 1889 г. показана несколько раз в Москве на сцене частного театра М.М. Абрамовой. Знакомые Чехова — поэт и критик Дмитрий Сергеевич Мережковский (1866—1941) и адвокат князь Александр Иванович Урусов (1843—1900) — считали «Лешего» более сильной и более удачной пьесой, чем переделанная из неё новая пьеса «Дядя Ваня».

20. ОР РГБ. Ф. 331. К. 62. Ед. хр. 3. Л. 4—4 об. — 5—5 об. Рукопись фиолетовыми чернилами. Слово «истом» подчёркнуто автором письма.

21. Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1899), писатель, одним из первых высоко оценил литературный талант А.П. Чехова.

22. Василий Силович Кривенко (1854—1931), секретарь Министерства Императорского Двора, писатель, журналист, в 1901—1902 гг. корреспондент А.П. Чехова.

23. Иван Александрович Всеволожский (1835—1909), в 1881—1899 гг. директор петербургских и московских Императорских театров.

24. Владимир Петрович Погожев (1851—1935), в 1882—1897 гг. управляющий Петербургской конторой Императорских театров.

25. П.И. Чайковский, находившийся во Флоренции, ответил Модесту Ильичу 23 марта 1890 г.: «Не можешь себе представить, как мне приятны слова Чехова обо мне». См.: Чайковский П.И. Письма к близким: Избранное. С. 452.

26. Владимир Алексеевич Базаров (Н.В. Михайловский), петербургский издатель литографированной «Театральной библиотеки».

27. Речь идёт об А.Н. Плещееве и его разногласиях с редактором «Северного вестника» Анной Михайловной Евреиновой, которые едва не привели к закрытию журнала.

28. ОР РГБ. Ф. 331. К. 62. Ед. хр. 3. Л. 6—6 об. — 7—7 об. — 8—8 об. Перед текстом рукою Чехова синим карандашом проставлены год и месяц: 90, III.

29. История русского драматического театра: В 7 т. Т. 6. М.: Искусство, 1982. С. 496.

30. Чайковский П.И. Письма к близким: Избранное. С. 513, 623.

31. История русского драматического театра. Т. 6. С. 457, 487.

32. День в Петербурге. Сцены в 3 картинах М. Чайковского // Артист. 1893. № 28. Приложения. С. 39.

33. Мария Николаевна Ермолова. Письма. Из литературного наследия. Воспоминания современников / Сост. автор вступ. и коммент. С.Н. Дурылин. М.: Искусство, 1955. С. 86.

34. Рассказ «По делам службы», напечатанный в «Книжках «Недели»». 1899. № 1.

35. Л.Н. Толстой и А.П. Чехов. Рассказывают современники, архивы, музеи. Статьи, подгот. текстов, примеч. А.С. Мелковой. М.: Наследие, 1998. С. 25.

36. ОР РГБ. Ф. 331. К. 62. Ед. хр. 3. Л. 9.

37. ОР РГБ. Ф. 331. К. 62. Ед. хр. 3. Л. 10.

38. ОР РГБ. Ф. 331. К. 62. Ед. хр. 3. Л. 11—11 об.

39. Бунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М.: Худож. лит., 1967. С. 249.

40. Чайковский П.И. Письма к близким: Избранное. С. 521.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |