«Как много в этой маленькой птичке содержания!»

Ф.И. Шаляпин — А.П. Чехову после просмотра «Чайки» в МХТ. 1899 г.

Перечитаем заново тот фрагмент воспоминаний Т.Л. Щепкиной-Куперник, где говорится о поведении Л.Б. Яворской при появлении А.П. Чехова:

«Я помню, как она тогда играла индусскую драму «Васантасена», где героиня с голубыми цветами лотоса за ушами становится на колени перед своим избранником и говорит ему: «Единственный, непостижимый, дивный...» И когда А.П. приезжал и входил в синюю гостиную, Л.Б. принимала позу индусской героини, кидалась на ковре на колени и, протягивая к нему тонкие руки, восклицала: «Единственный, великий, дивный...» и т. п. Отголоски этого я нашла потом в «Чайке», где Аркадина становится на колени перед Тригориным и называет его единственным, великим и т. п.»1.

Впоследствии этот текст был полностью принят на веру и дословно повторен во всех работах, касающихся отношений Чехова и Яворской. Наиболее известными в этой области стали такие исследования, как «Роман Нины Заречной. К творческой истории «Чайки» А.П. Чехова» Л.П. Гроссмана2, статья ««Тип во всяком случае любопытный» (А.П. Чехов и Л.Б. Яворская)» А.Я. Альтшуллера3 и глава «Л.Б. Яворская и другие» в его книге «Чехов в актёрском кругу»4, книга М.Г. Литавриной «Яворская, беззаконная комета»5.

Во всех них фраза «Единственный, непостижимый, дивный» также приведена как цитата из текста роли Яворской.

Значительному развитию исследовательского сюжета о Яворской, Чехове, древнеиндийской драме и «Чайке» способствовала публикация писем Яворской к Чехову, осуществлённая в одном из выпусков академической «Чеховианы»6. Письма Яворской к Чехову увидели свет благодаря работе О.М. Скибиной, подготовившей тексты и небольшой комментарий к ним. В комментарии обращает на себя внимание такая неточность: драма, в которой играла Яворская, здесь названа не «Васантасэна», а «Бедный Карудатта». Возможно, О.М. Скибина привела это название вслед за британским славистом Д. Рейфилдом, автором книги «Жизнь Антона Чехова», где одна из глав, охватывающая события декабря 1894 — февраля 1895 годов, названа «О, Чарудатта!».

В рамках заданной темы нельзя не уделить внимания и тому пассажу, которым у Рейфилда открывается глава «О, Чарудатта!». Поясняя современным читателям некоторые обстоятельства из далёкого прошлого, Рейфилд как бы перерисовывает своими красками картину, известную по мемуарам Щепкиной-Куперник:

«Яворская прочно закрепила за собой амплуа куртизанки. Она уже сыграла роль содержательницы прачечной, чей сын станет маршалом у Наполеона, в чудовищно вульгарной пьесе Сарду «Мадам Сан-Жен», а теперь вживалась в роль блудницы Васантасэны в санскритской драме «Бедный Чарудатта». (Бедный брахман Чарудатта помогает Васантасэне спастись от козней принца. По ходу пьесы Васантасэну душат, а Чарудатте пытаются отрубить голову, но всё кончается хорошо.)

Той зимой при виде Антона Яворская непременно падала перед ним на колени и взывала со страстью: «О, Чарудатта, зависти достойный!» Антон с готовностью принял участие в этих играх»7.

Подобная интерпретация не только утрирует рассказ Щепкиной-Куперник, но и искажает фактическое содержание комедии В. Сарду и М. Моро «Мадам Сан-Жен», переведенной Ф.А. Коршем для постановки в его театре. Яворская сыграла в этой пьесе роль хозяйки прачечной Катрин Юбше, не сын, а муж которой, сержант национальной гвардии Лефевр, впоследствии становится одним из маршалов Наполеона. Определение вышедшей из низов героини комедии как куртизанки бросает незаслуженную двусмысленную тень на её репутацию. Точно так же и акцент на «блуднице» в характеристике Васантасэны деформирует общее представление об этой чувствительной, робкой и нежной героине, имя которой происходит от санскритского «васанта» — «весна»8. И, наконец, здесь приведено совсем не то название экзотической пьесы из индийской жизни, в которой Яворская играла заглавную роль и которое было известно Чехову и его современникам. Название же было следующим: «Васантасэна. Драма в пяти действиях по древнеиндийской поэме царя Судраки. Перевод с немецкой переделки Эмиля Поля, И.Н. Иванова-Афанасьева». Именно под названием «Васантасэна» пьеса была поставлена в театре Корша и опубликована в ноябрьском номере московского журнала «Артист» за 1894 год9.

Обратившись к тексту этой драмы, нетрудно заметить, что и Щепкина-Куперник весьма неточно приводила слова, которыми Яворская приветствовала Чехова в своей синей гостиной, а ведь мемуаристка передавала их как цитату из роли подруги-актрисы. Сцена, в которой звучит характеристика праведника Карудатты, происходит в первом действии между персонажем по имени Банщик и баядеркой Васантасэной:

Банщик

Он ласков, добр, любезен, простодушен,

И не гордится сделанным добром.

Обиды все обходит равнодушно;

По доброте души своей прекрасной,

Всю жизнь свою принадлежал другим.

Не чванился ни перед кем богатством.

Подобен он обильному ручью,

Что жаждущих в дни лета освежает,

И понемногу высыхает сам.Васантасэна

О, Карудатта, зависти достойный!

Ты принимал всегда так близко к сердцу

Страдания бездомных бедняков...

Воистину, один на всей земле

Живёшь лишь ты, другие ж прозябают!Банщик

Так ничего не стало у него...

Узнав от Банщика, что Карудатта раздал просителям всё своё имущество, так что у него ничего не осталось, Васантасэна произносит:

Он святой,

Непостижимый, высшая отрада

Он для меня, он всё мне на земле.

В чеховской «Чайке» Щепкина-Куперник почувствовала отголоски последней реплики Васантасэны в словах актрисы Аркадиной, обращённых к её возлюбленному Тригорину:

Аркадина. Мой прекрасный, дивный... Ты, последняя страница моей жизни! (Становится на колени.) Моя радость, моя гордость, моё блаженство... (Обнимает его колени.) Если ты покинешь меня, хотя на один час, то я не переживу, сойду с ума, мой изумительный, великолепный, мой повелитель... (XIII, 42).

При сопоставлении текстов реплик Васантасэны и Аркадиной становится ясно, что в воспоминаниях Щепкиной-Куперник строка, передаваемая ею как цитата: «Единственный, непостижимый, дивный...» — на самом деле составлена из эпитета Васантасэны «непостижимый» и эпитета Аркадиной «дивный», но при этом рядом с ними отсутствует слово «святой» — ключевое для древнеиндийской драмы. Вполне допустимо, что здесь мы имеем дело с ошибкой памяти, но не менее вероятно и другое предположение: в точности помня достаточно непростое слово «непостижимый», Щепкина-Куперник намеренно пропустила связанное с ним слово «святой» по причинам нового атеистического времени, когда создавались её мемуары. Взамен появилось слово «единственный», приближающее текст к характеру эпитетов чеховской «Чайки». В пору отношений Чехова и Яворской её признания в письмах к нему точнее соответствовали репликам из её роли: «И моя безумная любовь к вам, святой, непостижимый, дивный!»10

Как уже было отмечено выше, премьера «Васантасэны» прошла в театре Ф.А. Корша 14 октября 1894 года, и с большой долей вероятности можно предполагать, что Чехов побывал на этом спектакле. Зная об отношениях Яворской с Щепкиной-Куперник, можно не сомневаться, что и подруга актрисы присутствовала в зрительном зале в этот вечер. Именно в контексте прозвучавшего вечером 14 октября с коршевской сцены текста «Васантасэны» особенно оправданной выглядит шутливая записка Чехова, адресованная утром 15 октября Щепкиной-Куперник, но с упоминанием «двух белых чаек» — Щепкиной и Яворской:

«Наконец волны выбросили безумца на берег. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

двум белым чайкам». . . . . . . . . . . . (П V, 328).

От этих «чаек» рукой подать до заглавного образа-символа будущей чеховской пьесы. Но ещё ближе расстояние до только что прозвучавшего текста древнеиндийской драмы: речевые партии разных героев «Васантасэны» наполнены всевозможными птичьими образами и сравнениями. Происходит это буквально с первой же реплики первого действия.

Пьеса начинается с того, что на сцену выходит друг Карудатты, брамин Матрейя. Его монолог, которым открывается 1-е явление, в первых же строках содержит сравнение человека с птицей:

Иду назад, под кровлю Карудатты,

Как горлица — к родимому гнезду.

Во 2-м явлении на сцене появляется сам Карудатта. Согласно ремарке, он «медленно выходит, погружённый в задумчивость». Первые слова его монолога воссоздают картину прежнего домашнего благополучия, которое сменилось видимым для всех запустением:

Здесь, на пороге дома моего,

Богатые я жертвы приносил

Во времена довольства... Всё минуло!..

Ни лебедей, ни цапель больше нет;

Всё опустело; сорною травою

Весь двор порос... и гадам здесь раздолье.

Сравним, как в пьесах Чехова переданы соответственные образы запустения. В «Чайке» Треплев, сочиняя пьесу об опустевшей «тысячи веков назад» земле, приводит в доказательство пустоты целый ряд исчезнувших живых существ, в том числе и птиц: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки <...> На лугу уже не просыпаются с криком журавли <...> Пусто, пусто, пусто». В «Дяде Ване» Астров рисует картину вырождения своего уезда в следующих образах: «На этом озере жили лебеди, гуси, утки <...> исчезли и лоси, и лебеди, и глухари...» В «Васантасэне» среди наглядных примет того, что «всё опустело», первой названа такая же: «Ни лебедей, ни цапель больше нет».

В 3-м явлении появляется Банщик, одержимый азартом игры в кости. Он проиграл всё, что имел, и теперь только смотрит на игру других, характеризуя своё пагубное влечение следующим «птичьим» сравнением:

Нет, не игрок уж я, хоть этот стук

Звучит милее песни соловьиной.

Двое игроков, которым Банщик задолжал за предыдущую игру, пытаются жестоко наказать его. Ставшая свидетельницей этого Васантасэна проникается состраданием к бедняге и оплачивает его долг. Признательный Банщик рассказывает ей свою историю, завершая этот рассказ сравнением с новыми птичьими образами:

Я с денежным подарком Карудатты

В игре решил судьбину испытать <...>

Чем кончилось? Всё это вы видали;

Как щиплет коршун бедную голубку,

Так их игра щипала и меня.

Затем образы коршуна и голубки переносятся на пару других персонажей — Самстанаку и Васантасэну. Самстанака — шурин правителя, царя Палаки, однозначно отрицательный персонаж, не признающий законов, беззастенчиво потакающий своим низким прихотям. Вместе со своим спутником, одним из придворных, он преследует красавицу-баядерку Васантасэну. На улице перед домом Карудатты разыгрывается следующая сцена:

Самстанака (наступая).

Вот, наконец, как коршуну голубка,

Попалась ты, не выпущу тебя.Придворный

Не след тебе так важничать, голубка...

Это также первые реплики этих персонажей, звучащие как визитные карточки главной темы каждой роли.

Васантасэна, спасаясь от преследования и угроз Самстанаки, бежит к дому Карудатты. Из дома Карудатты выходит Матрейя, поражённый её видом «испуганной птички» и готовый прийти ей на помощь:

Матрейя

Что вижу я? то более чем случай!

Васантасэна дивная, ты здесь,

Испугана, растрёпана, как птичка,

Что из кошачьих вырвалась когтей.

Подоспевшему сюда же Карудатте Матрейя описывает ситуацию в тех же сравнениях:

Я видел, как напал он на неё,

Как вырвалась она из рук злодея,

И убежала к дому твоему,

Ища себе защиты, словно птичка,

Испуганная бурей.

И все эти сравнения звучат на протяжении всего лишь одного из пяти действий драмы!

В дальнейшем один из поворотов сюжета заключается в том, что Васантасэна по ошибке садится вместо своей колесницы в колесницу, принадлежащую Самстанаке, и в результате её доставляют прямо в руки преследователя. Теперь она напоминает уже пойманную птичку, которой грозит опасность:

Самстанака (берёт её крепко за руку).

Ну, куколка, пойдём; ты успокойся

И не дрожи, как птичка, не пугайся!

Васантасэна не поддаётся ни на уговоры, ни на угрозы Самстанаки, и тогда тот, в ярости, пытается её задушить, затем прячет бесчувственное тело в садовом гроте. Там её находит нищий монах, у которого вид бездыханной девушки также вызывает сравнение с птичками:

Здесь девушка нашла себе конец!

Как голубки две маленькие ручки...

Этому же монаху удаётся привести Васантасэну в чувство: она будет жить и поможет разоблачить своего убийцу.

Самстанака, в уверенности, что Васантасэна мертва, задумывает погубить и Карудатту, своего ненавистного соперника, которого он давно стремился уничтожить. Теперь Самстанака обвиняет Карудатту в убийстве Васантасэны, подстраивая улики таким образом, что кажется, будто обвинительного приговора не миновать. Находясь под стражей, Карудатта не боится смерти и только лишь сожалеет о безвременной гибели Васантасэны; как итог размышлений, в его монологе возникает ещё один вариант птичьей темы:

Свою же жизнь — заброшенным гнездом

Считаю я...

Образ заброшенного гнезда возвращает к начальному монологу того же персонажа — к образу опустелого двора, где «ни лебедей, ни цапель больше нет»; таким образом, этот «птичий» мотив обрамляет самые драматические события, изображённые в пьесе.

Лейтмотив чайки в одноимённой пьесе Чехова, а также значимость образа птицы в последующих чеховских пьесах давно уже позволили исследователям сделать вывод о присутствии в драматургии Чехова характерной «птичьей» темы. «Васантасэна» содержит в себе несколько параллелей к этой теме, что позволяет ввести эту драму не только в биографический, но и в содержательный контекст ближайшей по хронологии чеховской пьесы. Такое сближение может выглядеть странным, но приобщение «Васантасэны» к биографическому контексту «Чайки» уже произошло, а что касается содержательного контекста, то здесь остаются ещё возможности дальнейшего его углубления.

Так, мечты Нины Заречной об артистической славе вызывают в её воображении образ колесницы, на которой «восторженная толпа» будет возить свою любимицу. Слушая эти наивные представления, Тригорин сразу же воображает себе колесницу греческого типа, соотнося ситуацию с собственной известностью: «Ну, на колеснице... Агамемнон я, что ли?» Но и в древнеиндийской драме колесница играет очень важную роль. В «Васантасэне» колесница — неотъемлемый предмет сценического реквизита и важный элемент развития сюжета: на колесницах возят Васантасэну и Самстанаку, из-за путаницы с колесницей Васантасэна попадает в руки своего недруга, судьба будущего справедливого царя Ариаки складывается удачно благодаря вовремя подвернувшейся пустой колеснице. Обилие этих мелькающих на сцене колесниц могло припомниться Чехову при работе над «Чайкой».

Ещё одно скрытое сближение возникает на основе самой специфики содержания индийской драмы. Её главный герой Карудатта — брамин (или, в другом переводе, — брахман), то есть жрец брахманизма — высшей из четырёх сословных групп Древней Индии. В индуистской религии Брахма — «мифическое начало всех творений, «мировая душа», к которой всё возвращается»11. Таким образом, тема брамина Карудатты неизбежно связана с религиозным учением, основанным на признании единой мировой души.

В исследовательской литературе уже встречались предположения о том, что представленная в первом действии чеховской «Чайки» «пьеса-в-пьесе», сочинённая Треплевым, может иметь, в числе прочих, и индусские корни. Эта мысль пронизывает статью А.Б. Можаева, соединившего личный опыт переживания Чехова во время его путешествия по Цейлону и идеи его вымышленного персонажа, устроившего спектакль об «общей мировой душе» на берегу «колдовского озера»12. Гораздо ранее, ещё в начале 1970-х годов, Н.А. Коварский связал пьесу Треплева о «мировой душе» с таким определённым источником, как поэма английского журналиста, ориенталиста и поэта Эдвина Арнольда «Свет Азии» («The Light of Asia»). Это произведение, переведённое в стихах И. Юринским, было напечатано под названием «Тайна смерти» в № 1 журнала «Северный вестник» за 1892 год, в том же номере, где у Чехова был помещён рассказ «Жена». Героиня треплевской пьесы декламирует: «Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я... я... Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознания людей слились с инстинктами животных, и я помню всё, всё, всё, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь». В том же монологе, наряду с обезличенной «вечной материей», упомянуты и «обмен атомов», и «луна, и светлый Сириус», и наступление «царства мировой воли», где «материя и дух сольются в гармонии прекрасной» (XIII, 13—14). В поэме Арнольда жрец-брамин читает вслух и комментирует английскому «сагибу» рукопись священной книги, написанной на санскрите:

Вот текст из Светасваторы священной:

«Кто он? Единый Безразличный Бог,

Причина вечная единства мира

И бесконечного разнообразья,

Начало и конец созданий всех»,

Он, Брама, нам дающий «свет познанья»,

«Незримый дух» — он проницает всё,

Все атомы; он светится для мира,

И в пламени, и в солнце, и в луне.

Он есть мужчина, женщина, девица

И юноша, младенец и старик,

Он всё, что есть: пчела, и тигр, и рыба,

Он птица, дерево, цветок, трава,

Он — грозовые облака, он — море,

Он — времена в году — лишь им всё это

Живёт — в нём их начало и конец13.

Как отметил Н.А. Коварский, «поэма Арнольда, посвящённая изложению основных положений буддизма, была известна в России. В романе А. Эртеля «Смена» один из главных персонажей, последний представитель княжеского рода Мансуровых, переводит поэму Арнольда». На героя Эртеля «от искусной подделки Арнольда, от этих звучных и цветистых оборотов речи <...> веяло чем-то пряным и таинственным, своеобразною красотой Востока с его сказочною природой и преувеличенно странными легендами. Кроме того, печальная философия буддизма очень совпала с настроением Мансурова». По восприятию Н.А. Коварского, герой Эртеля Андрей Мансуров, охарактеризованный автором романа как «человек с некоторым «поэтическим гвоздём»», но бессильный в творческом плане и подверженный «философскому пессимизму», мог быть литературным прототипом Треплева. Даты позволяют сделать подобное предположение: «Роман «Смена» был закончен в 1891 году, и Чехов, который очень любил Эртеля, возможно, мог читать его и запомнить странную поэму по отрывкам перевода, напечатанного в «Северном вестнике»»14.

Таинственный дух философии буддизма и пряный дух экзотической «Васантасэны» с её любовными страстями, разыгрываемыми на сцене и в жизни, — это частицы той атмосферы, в которой зарождался замысел «Чайки» с её «пятью пудами любви» и лейтмотивным образом птицы. Это тот ближний литературно-театральный контекст, с учётом которого в знаменитой и, казалось бы, давно изученной пьесе Чехова открываются новые смыслы.

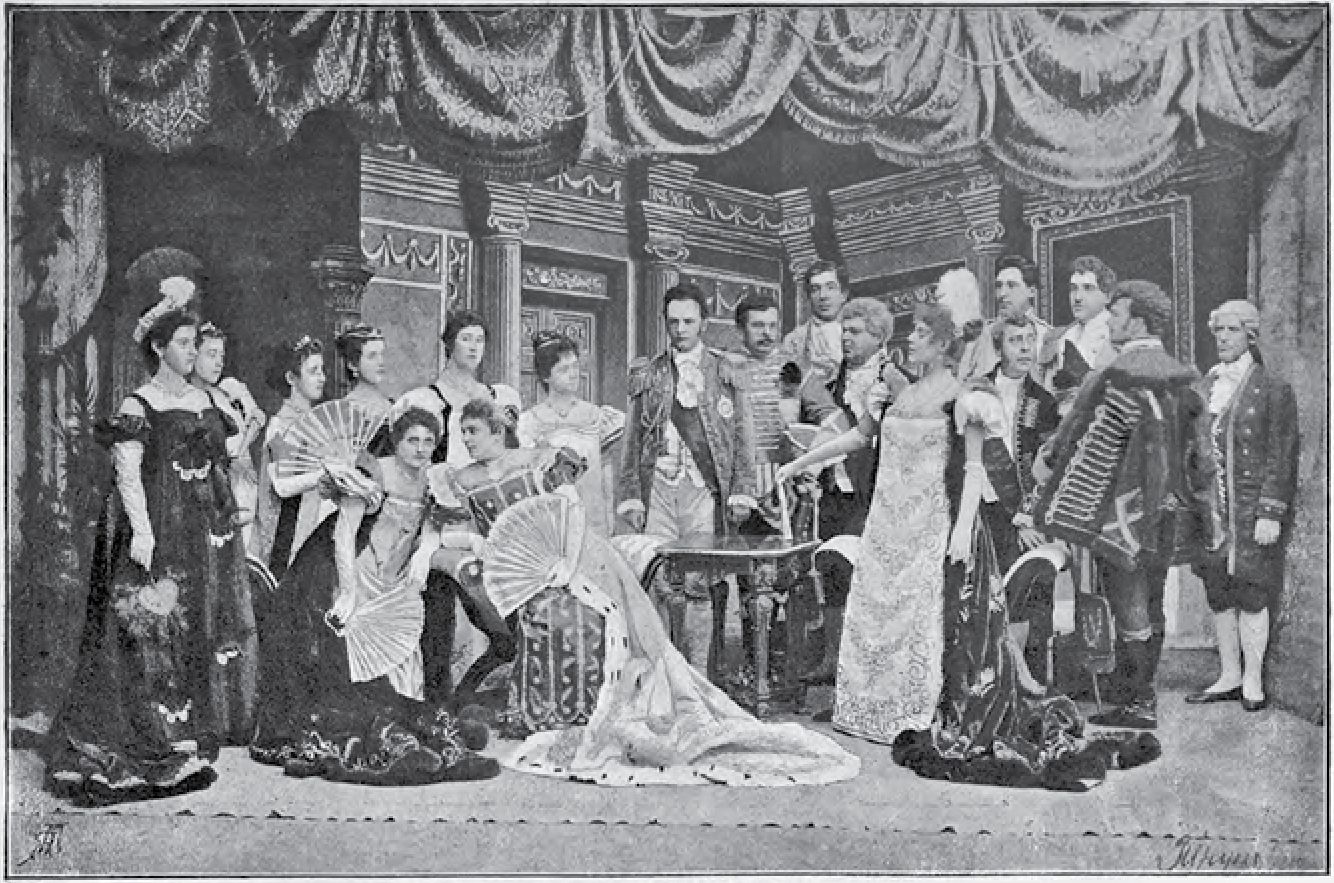

«Madame Sans-Gêne». Действие II, явл. 13. Катрин Юбше — Л.Б. Яворская (справа у столика). Фотограф Г.В. Трунов. Москва, 1894 г.

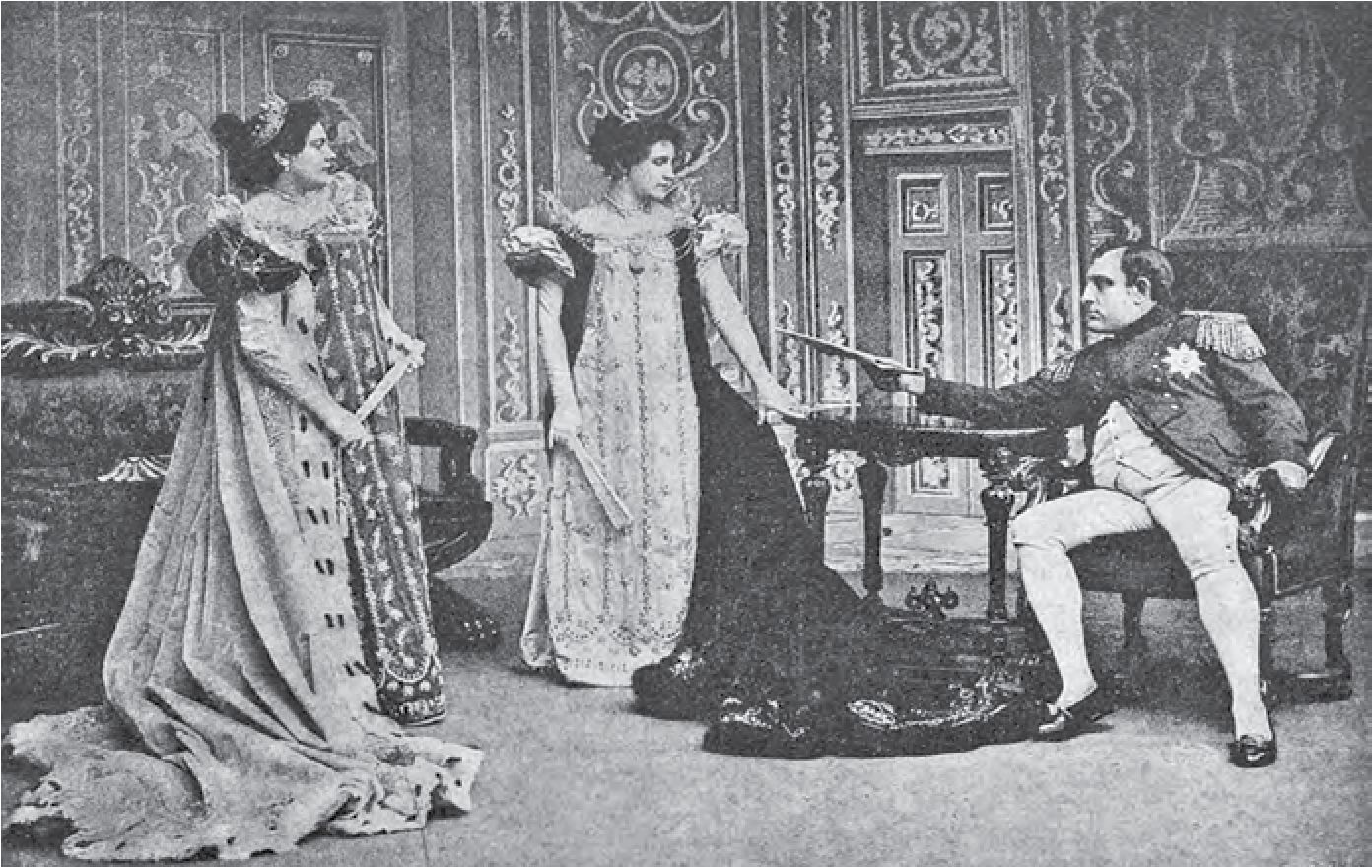

«Madame Sans-Gêne». Действие III, явл. 4. Каролина — Ю.И. Журавлёва, Элиза — Е.В. Омутова, Наполеон I — А.М. Яковлев. Фотограф Г.В. Трунов. Москва, 1894 г.

«Madame Sans-Gêne». Действие III, явл. 6. Катрин Юбше — Л.Б. Яворская, Наполеон I — А.М. Яковлев. Фотограф Г.В. Трунов. Москва, 1894 г.

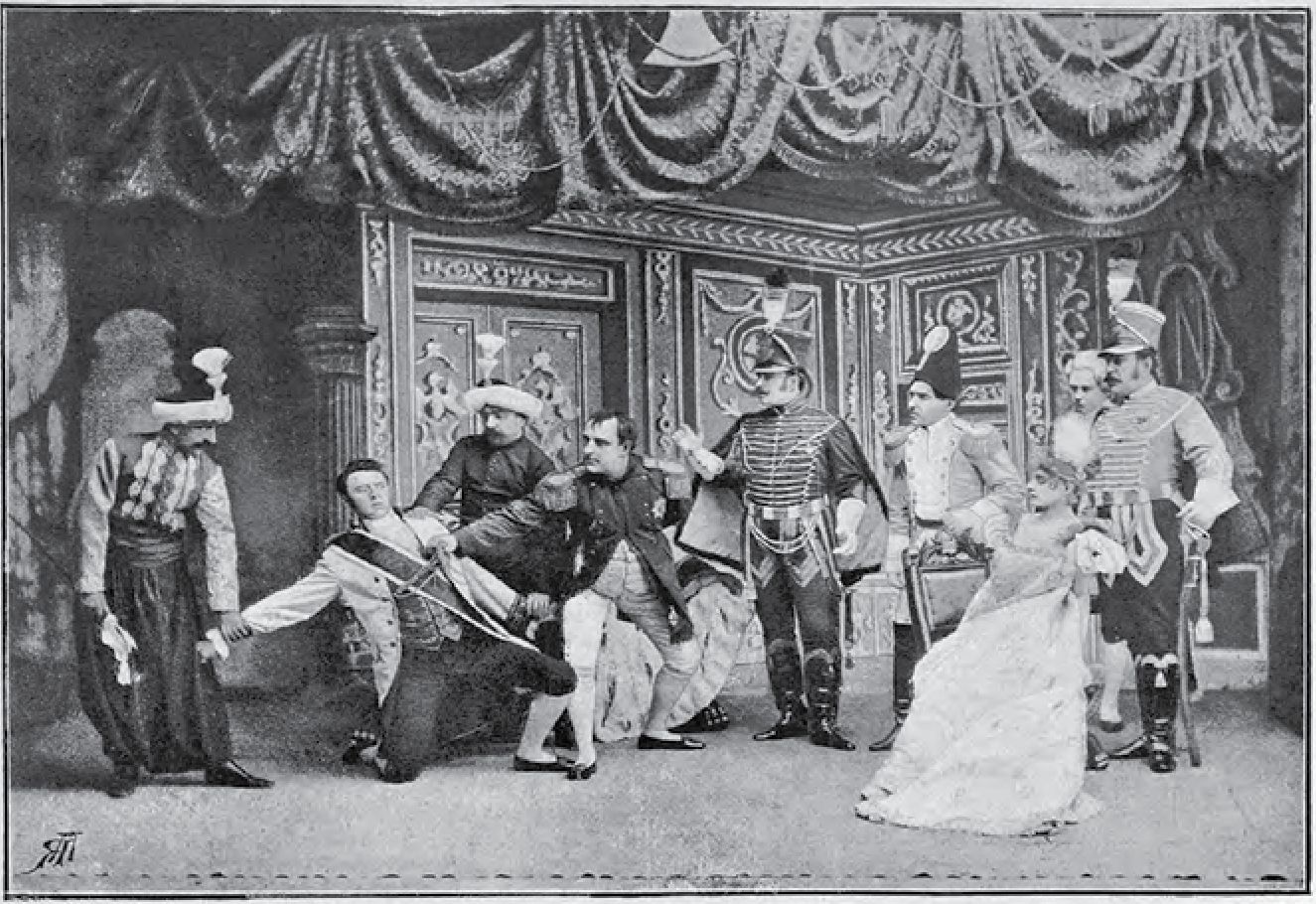

«Madame Sans-Gêne». Действие III, явл. 10. Наполеон I — А.М. Яковлев, Катрин Юбше — Л.Б. Яворская. Фотограф Г.В. Трунов. Москва, 1894 г.

Примечания

1. Щепкина-Куперник Т.Л. О Чехове // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Гослитиздат, 1954. С. 323.

2. Гроссман Л.П. Роман Нины Заречной. К творческой истории «Чайки» А.П. Чехова // Уч. зап. МГПИ им. В.П. Потёмкина. Т. CVII. М., 1960. С. 1—52.

3. Альтшуллер А.Я. «Тип во всяком случае любопытный» (А.П. Чехов и Л.Б. Яворская) // Чеховиана: Статьи, публикации, эссе. М.: Наука, 1990. С. 140—158.

4. Альтшуллер А.Я. Чехов в актёрском кругу. Воспоминания об А.Я. Альтшуллере. СПб.: Стройиздат, 2001. Глава «Л.Б. Яворская и другие». С. 72—84.

5. Литаврина М.Г. Яворская, беззаконная комета. М.: МИК, 2008. 448 с.

6. «...И моя безумная любовь к вам, святой, непостижимый, дивный!» (Письма Л.Б. Яворской к А.П. Чехову) / Публ. и коммент. О.М. Скибиной // Чеховиана: Полёт «Чайки». М.: Наука, 2001. С. 74—87.

7. Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова / Пер. с англ. О. Макаровой. М.: Изд-во «Независимая Газета», 2005. С. 443.

8. Благодарю писателя и переводчика Елену Яблонскую за расшифровку значения имени Васантасэны.

9. Артист. 1894. № 43 (ноябрь). Приложения. С. 1—36.

10. Чеховиана: Полёт «Чайки». С. 83—84.

11. Словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лёхина и проф. Ф.Н. Петрова. Изд. 5-е. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1955. С. 119.

12. Можаев А.Б. Чехов, «Чайка». Над мертвой зыбью человеческой комедии // URL: http://golos.ruspole.info/node/6288 (дата обращения: 23.09.2015).

13. Коварский Н.А. Герои «Чайки» // Страницы истории русской литературы. М.: Наука, 1971. С. 194.

14. Там же. С. 194—195.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |