А что такое эти безделки: чай, да икра, да и все наши букеты и лавры. Об них и говорить-то не стоит. Всё это очень малая плата за то счастье, за те наслаждения, которые вы нам доставляете своим талантом.

А.Н. Островский. «Без вины виноватые»

1

В четвёртом действии чеховской «Чайки» актриса Аркадина, приехавшая в деревенскую усадьбу своего брата Сорина, рассказывает обитателям и гостям усадьбы о своём недавнем театральном успехе:

Аркадина. Как меня в Харькове принимали, батюшки мои, до сих пор голова кружится! <...> Студенты овацию устроили... Три корзины, два венка и вот... (Снимает с груди брошь и бросает на стол.) <...> На мне был удивительный туалет... Что-что, а уж одеться я не дура (XIII, 53).

И ещё раз немного позднее, приглашая всех перейти в столовую к ужину, вновь возвращается к той же теме:

Аркадина. А теперь пойдёмте закусить чего-нибудь. <...> Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове... (XIII, 55).

Чуткого зрителя некоторые детали этого рассказа не могут не насторожить. На «удивительный туалет» впору обращать внимание не студентам, а тем «образованным купцам», о которых в другом эпизоде «Чайки» вспомнит Нина Заречная. Да и брошь, демонстрируемая Аркадиной, скорее купеческое подношение: например, в бенефис Н.Н. Соловцова на той же харьковской сцене в начале 1890-х годов местные студенты преподнесли ему живого щенка, что более отвечало демократичному духу студенчества1. Упоминая о прочих лаврах («три корзины, два венка»), а главное, настойчиво возвращаясь к самой теме — как её принимали в Харькове, Аркадина явно пытается создать впечатление своего исключительного успеха. Насколько имелись к тому основания, и не сквозит ли за самодовольством Аркадиной не только вполне уловимая, но и более глубокая авторская ирония?

Чтобы ответить на эти вопросы, прежде всего надо попытаться понять, что значил город Харьков в биографии и творчестве Чехова, иными словами — каким сложился образ Харькова в художественном мире Чехова.

В харьковском регионе лежали семейные корни Чеховых: дед писателя Егор Михайлович был уроженцем села Волчья балка Харьковской губернии. Отец Павел Егорович до женитьбы работал прасолом и гонял скот в большие города, в том числе и в Харьков. К семейным преданиям относится и путешествие из Таганрога в Харьков и далее, в Москву и Петербург романтика-дяди Митрофана Егоровича; их отголоски вошли в книгу Михаила Павловича Чехова, писавшего много лет спустя: «О трудностях тогдашнего путешествия можно судить уже по тому, что между Таганрогом и Харьковом, на пространстве в целых 470 вёрст, в то время не было ни одного города, и по пути можно было встретить разве что одних чумаков. Ночевать приходилось часто под открытым небом, прямо среди безграничной степи. Тогда это были всё «новые места», описанные Данилевским в его романе такого же заглавия, с раздольем, разбойниками и рассказами о таинственных приключениях, в которых была замешана нечистая сила»2. По свидетельству мемуариста, когда Павел Егорович «ехал в Харьков за товаром, то, отправляя его, служили молебен»3. Эти мотивы нашли отражение в ранней чеховской пьесе «Безотцовщина», где выведен образ разбойника Осипа: однажды он захотел исправиться, пошёл пешком по святым местам в Киев, но на пути его встала харьковская вольница: «связался под Харьковом с почтенной компанией, пропил денежки, подрался и воротился назад» (XI, 92).

Один из товарищей Чехова по таганрогской гимназии, Соломон Крамаров, стал студентом юридического факультета Харьковского университета. В пору еврейских погромов Чехов, по молодости и по приятельству, позволил себе в письме к нему из Москвы шутку провинциального тона: «Когда в Харькове будут тебя бить, напиши, я приеду» (П I, 39). Возможно, какие-то ассоциации из этого ряда коснулись такого персонажа переписанной в Москве первой пьесы, как студент Харьковского университета Исак Абрамыч Венгерович.

Позднее в круг знакомых Чехова начнут входить уже не студенты, а профессора Харьковского университета: молодой химик Владимир Фёдорович Тимофеев, врач-окулист Леопольд Леонардович Гиршман, филолог Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский. В записных книжках Чехова начнут появляться харьковские адреса — результат поездок и новых знакомств, заведённых в пору пребывания в Ницце или проездом по железной дороге: Елизавета Ивановна Большёва (сестра Николая Ивановича Юрасова, русского вице-консула в Ментоне), Вит. Петр. Сыромятникова, Влад. Ив. Леваковский, Валентин Ильич Морозов, Михаил Александрович Трахтенберг. С 1888 года у семейства Чеховых завязались крепкие узы с семьёй Линтварёвых — владельцев имения на Луке близ города Сумы Харьковской губернии. Год спустя в Крыму Чехов познакомился с семейством Шавровых — харьковскими землевладельцами, проживавшими в Петербурге. С представителями совсем иного социального слоя ему доведётся вскоре встретиться на Сахалине: проводя перепись сахалинских поселений, он насчитает 117 выходцев из Харьковской губернии. В последние годы, много занимаясь благотворительностью, Чехов будет регулярно оказывать помощь семейству Гавриила Алексеевича Харченко, жителя Харькова, который служил в 1870-х годах мальчиком в лавке отца в Таганроге. В завещательное письмо на имя сестры Марии Павловны в августе 1901 года Чехов включил своё обещание платить за обучение старшей дочери Харченко в гимназии; в Доме-музее А.П. Чехова в Ялте сохранились корешки квитанций, подтверждающих плату по полугодиям с 1900 по 1904 год за обучение Александры Харченко «необязательному предмету» — музыке.

В письмах Чехова встречается более 30 упоминаний о Харькове или губернии. Среди них есть нейтральные — как часть сообщаемого корреспондентам адреса Линтварёвых; есть оценочные, некоторые — ярко субъективные. В переписке с братом Александром из Сум летом 1888 года Чехов иронично упоминает о «каких-нибудь Чухломе или Купянске», где в книжных магазинах якобы пылятся непроданные экземпляры сборника «В сумерках», — и противопоставляет им «Ростов и Харьков — столицы, лишённые удовольствия» покупать его книгу (П II, 317). Иронично и упоминание в письме к жительнице Харькова Елизавете Константиновне Сахаровой в январе 1889 года: «В Харькове я не был ни разу в жизни. Не люблю я сего города. Харьковские газеты меня ругают нещадно4. Какое кощунство!» (П III, 137). Впервые Чехов побывал в Харькове в мае 1889 года, а свои впечатления выразил два года спустя, сделав во время заграничной поездки неожиданное сравнение: «Рим похож в общем на Харьков...», — по сути, высказавшись не в пользу Рима и не в пользу Харькова, поскольку и тому, и другому было противопоставлено «светлое воспоминание» о Венеции (П IV, 217). В сентябре 1898 года по пути в Крым он послал с дороги открытку сестре с деловым поручением, дописав в конце: «Харьков. Погода чудесная» (П VII, 268). Это впечатление станет прелюдией его поездки на юг, где всё та же чудесная погода, продлившаяся до самого декабря, заманит, очарует и привяжет его к Ялте на все последующие годы.

Такие и некоторые другие, достаточно разноплановые впечатления постепенно складывались в текст жизни Чехова, как постепенно складывался текст его записных книжек. По законам художественности, сюда вплетались и лирические, и анекдотические мотивы. Весной 1900 года, в пору особенного интереса к Московскому Художественному театру и романтических отношений с Ольгой Книппер, Чехов собирался приехать в Харьков, где вначале предполагались 4 гастрольных спектакля МХТ (П IX, 62). Что же касается анекдотичности, то её главным образом порождала ироничность чеховского сознания. Так было и в ранние, и в поздние годы. В апреле 1887 года по пути в Таганрог Чехов описывал в письмах к родным своих попутчиков по купе: «харьковский помещик, игривый, как Яша Корнеев»; исправник, офицер и генерал; в Харькове «умилительное прощание с исправником, генералом и прочими» (П II, 56). Ситуация умилительного прощания с исправником и генералом для самого Чехова была определённо иронична и именно так должна была быть воспринята его близкими. Анекдотичностью окрашен сюжет, сложившийся в 1900 году практически без участия Чехова, но сформулированный им в стиле заметки для записной книжки: «Вчера я прочёл в «Таганрогском вестнике» упрёк по адресу Таганрогского городского управления, почему-де оно не жертвует мне на санаторию, когда Харьков пожертвовал 1000 р., и проч. Считаю нужным сим заявить, что 1000 р. из Харькова я не получал и никогда не получу <...> Харьковское городское управление прислало 1000 р., вероятно, княгине Барятинской, которая устраивает здесь санаторию...» (П IX, 91). Такие ситуации qui pro quo свойственны чеховским заметкам в записных книжках.

Харьковский текст жизни переплавлялся в литературный чеховский текст. Литературный текст выходил не менее разноплановым. В «Осколках московской жизни» харьковская тематика представлена в трёх сюжетах, во всех трёх — в ироничном стиле и анекдотичной форме. В первом вспоминается, как г-н Сталинский, издавая в Харькове газету «Харьков», в 1880 году «30-е февраля выдумал» (XVI, 42), т. е. выпустил номер с датой 30 февраля. Во втором говорится о любителях бесплатного проезда по железной дороге, укрывающихся от кондукторских глаз «в кабинете задумчивости», и даётся ссылка на знакомого, «который всегда таким образом в Харьков ездит» (XVI, 50). В третьем рассказано об «учёных контрах», которые завелись у Москвы и Харькова: диссертация г-на Дриля, отклонённая юридическим факультетом в Москве, была одобрена в Харьковском университете. «Резкая разница во взглядах на доброкачественность диссертации, — комментирует Чехов, — была бы понятна, если бы Дриль поехал в Сидней или Калькутту, но ведь Харьков не в Австралии и учёные его не индусы...» (XVI, 175—176).

Уже по этим трём очеркам можно судить о своеобразии харьковской темы в чеховском творчестве: если Харьков и не дотягивает до представлений о земле неведомой, вроде той, о какой в пьесах Островского рассказывали странницы с богатым воображением, то всё же это место, где случаются небывалые происшествия и невероятные отношения. После этого можно не удивляться, что в «Лешем» и затем в «Дяде Ване» Марья Васильевна получила письмо из Харькова от Павла Алексеевича — не иначе, профессора — и его новую брошюру, где он опровергает то, что семь лет тому назад сам же и защищал. По убеждению Астрова, в Харькове Елена Андреевна, сумевшая устоять от соблазна в деревенском имении Войницких, рано или поздно может поддаться чувству и начать непоэтичный роман. В Харьков можно проехать по железной дороге за сорок копеек, вырученных от продажи пенковой трубки, как удалось герою рассказа «Русский уголь»: «Это нечестно, но зато очень дёшево!» В Харьков можно послать свой труп в анатомический театр — об этом просит своих дочерей герой рассказа «В усадьбе» Рашевич. Добавляет к перечню странностей перекличка с гоголевским «невероятно странным происшествием», из ряда тех, что редко, но бывают: герой «Скучной истории» Николай Степанович приезжает в Харьков, в хронике местной газеты читает известие о прибытии «нашего известного учёного, заслуженного профессора», и резюмирует: «Теперь моё имя безмятежно гуляет по Харькову...» (VII, 308). Здесь возникают ассоциации с героем повести «Нос», отделившимся от своего владельца и безмятежно гулявшим по петербургскому Невскому проспекту.

Фантастичность семейных преданий о таинственных приключениях на пространстве между Таганрогом и Харьковом в зрелом творчестве Чехова преобразуется в иные варианты, далёкие от разбойников и нечистой силы, но по-прежнему скрывающие в себе некую угрозу. Так, для героя «Скучной истории» ощутимая угроза исходит от Гнеккера, рассказывающего, что «у его отца в Харькове большой дом и под Харьковом имение» (VII, 279). Для героини «Душечки» Ольги Семёновны из Харькова исходит угроза лишиться Сашеньки: в любой момент может приехать мать мальчика и забрать его. Вслушаемся в ритм, всмотримся в структуру чеховской фразы: «Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась...» (X, 112). По такой модели строятся вариативные страшные истории, фольклорные и литературные: они начинаются с того, что пропадает кто-то из близких родственников, а если после и возвращается, то непременно ночью и появление его несёт угрозу жизни и благополучию остальных. Сравним эпизод, когда в «Душечке» среди ночи раздаётся стук в калитку и Ольга Семёновна переживает ночные страхи: «Это телеграмма из Харькова, — думает она, начиная дрожать всем телом. — Мать требует Сашу к себе в Харьков... О господи!» (X, 113). Так, возможно, проявился комплекс личных мотивов автора: и привязка к Харьковской губернии могилы брата Николая, похороненного на Лучанском кладбище; и один из характерных харьковских адресов (Е.К. Сахаровой): Старо-Кладбищенская улица; и присутствие харьковского анатомического театра, о котором Чехов упоминал в письме и в двух рассказах — «Перекати-поле» и «В усадьбе». Чехову была известна и трагическая история молодой талантливой артистки Евлалии Кадминой, которая в 1881 году покончила жизнь самоубийством, приняв яд во время спектакля «Василиса Мелентьева» по пьесе А.Н. Островского на сцене драматического театра в Харькове. История Кадминой отозвалась в нескольких литературных сюжетах 1880-х годов, в том числе в драме А.С. Суворина «Татьяна Репина» и её продолжении — чеховской одноактной «Татьяне Репиной». В «Дяде Ване» и в «Скучной истории» Харьков изображён так, словно тут — конец всех земных путей. Уезжая туда, Серебряков и Елена Андреевна прощаются навсегда и слышат в ответ: «Прощайте... Простите... Никогда больше не увидимся...» (XII, 113). Путь Николая Степановича обрывается вместе с его записками в гостиничном номере в Харькове, и последняя фраза его записок — также бесповоротно прощальная.

Вместе с тем в чеховских текстах прочитывается и противоположное восприятие Харькова: как места, с которым связываются надежды на будущее, на улучшение ситуации или даже спасение. Для больного профессора Серебрякова выписываются лекарства по харьковским рецептам. Серебряков и Елена Андреевна уезжают в Харьков, буквально спасаясь бегством от незадавшейся деревенской жизни. Николая Степаныча жена посылает в Харьков в надежде узнать, что жених их дочери действительно из хорошей семьи и богат. Александр Иванович из рассказа «Перекати-поле» отправляется с рекомендательным письмом к харьковским студентам, которым он доверяет в выборе собственного жизненного пути. Павел Иванович из рассказа «Гусев» предвкушает, как доберётся до Харькова и там даст волю своей обличительной натуре: «Ещё какой-нибудь один месяц, и мы в России. <...> Приеду в Одессу, а оттуда прямо в Харьков. В Харькове у меня литератор приятель. Приду к нему и скажу...» (VII, 332) и т. д. Для героя рассказа «Русский уголь» Харьков — единственный ориентир в его стремлении вернуться на родину. В этом рассказе русский граф Тулупов расписывает немцу, горному мастеру Артуру Имбсу, как богата залежами каменного угля Донская область, но при этом плохо знает географию и на карте указывает ногтем где-то «возле Харькова» (III, 16). Затем граф приглашает немца в своё донское имение, после чего выясняется, что и уголь тут никому не нужен, и немец с его учёностью, книгами и чертежами тоже не нужен. В конце концов Имбс пешком ушёл «к северу»: «в тот самый Харьков, который ещё так недавно граф поцарапал на карте своим розовым ногтем. В Харькове надеялся он встретить немцев, которые могли бы дать ему денег на дорогу» (III, 19). Заметим, что идёт он тем самым путем, каким Павел Егорович Чехов гонял гурты скота в юные годы.

Как правило, надежды на Харьков как место, где разрешаются жизненные проблемы, оказываются мнимыми. Харьковские рецепты не излечивают Серебрякова, и вряд ли, перебравшись на жительство в Харьков, он и Елена Андреевна станут там счастливее. Николай Степанович выясняет, что Гнеккер — жулик: нет ни дома с такой фамилией в Харькове, ни имений под Харьковом. Александр Иванович, несмотря на помощь замечательных людей, писавших очень умные статьи в харьковские газеты, так ничего и не достиг: «услыхал, что приехала моя мамаша и ищет меня по всему Харькову. Тогда я взял и уехал» (VI, 259). А Павел Иванович вообще не доехал до Харькова и умер в дороге. Только немец Артур Имбс, очевидно, получил-таки в Харькове помощь своих земляков, поскольку историю о русском угле он рассказывает, уже плывя на пароходе по Рейну. Однако это давно известно: что русскому здорово, то немцу смерть, и наоборот. Исключение Имбса только подтверждает правило: Харьков — город, вокруг которого и в котором творятся мифы.

Так, в последней чеховской пьесе Харьков — осколок мифа о вишнёвом саде, о легендарной вишне и деньгах без счёта, о которых помнит теперь один престарелый Фирс: «И, бывало, сушёную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! И сушёная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая... Способ тогда знали...» (XIII, 206). В попытке объяснения Лопахина с Варей реплика с упоминанием Харькова прикрывает (а фактически обнаруживает) отсутствие чувств: Лопахин не знает, о чём говорить, и вместо предложения руки и сердца произносит в сущности ненужные фразы: «А я в Харьков уезжаю сейчас... Дела много» (XIII, 251). Вся пьеса обрамлена схожими по содержанию репликами Лопахина: в 1 действии: «Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать» (XIII, 204); в 4 действии: «А мне в Харьков надо. <...> В Харькове проживу всю зиму» (XIII, 243). Между ними — мифические планы спасения вишнёвого сада, закончившиеся ничем: сад вырубают, упоминание о нём останется только в энциклопедическом словаре.

Учитывая специфику чеховского харьковского контекста, впору заподозрить, что Харьков мифологичен и как город триумфов актрисы Аркадиной в «Чайке». Укрепить эти подозрения или опровергнуть их могло бы знакомство с достоверной театральной ситуацией города Харькова той поры. И здесь неоценимую помощь оказывает театральная хроника 1889—1895 годов, регулярно публиковавшаяся на страницах хорошо известного Чехову журнала «Артист».

2

Театральный, музыкальный и художественный журнал «Артист» (с № 33 — журнал изящных искусств и литературы) выходил в Москве с сентября 1889 года по февраль 1895 года. Издание прекратилось со смертью издателя Ф.А. Куманина на 46-й книжке. Чехов следил за этим журналом, был лично знаком с Куманиным и вёл с ним переписку, рекомендуя подходящих авторов, сам печатался, начиная со второй книжки. Здесь были опубликованы его «Лебединая песня» (1889, № 2), «Предложение» (1889, № 3), затем две другие вещи для сцены — «Медведь» (1890, № 6) и «Трагик поневоле» (1890, № 7), а потом и повесть «Чёрный монах» (1894, № 33). Журнал помещал рецензии на сочинения А.П. Чехова и постановки пьес «Иванов» в театре Корша (1889, № 2, 3) и «Леший» в театре Абрамовой (1890, № 6). Каждая журнальная книжка содержала солидный блок современного театрального обозрения, включавшего новинки Петербурга и Москвы, заграничную хронику и хронику российских провинциальных театров в перечне городов от «А» до «Я», от Архангельска и Астрахани до Ярославля и Ялты.

Едва ли не в каждом номере, за редким исключением, помещались и театральные корреспонденции из Харькова. Их источниками служили рецензии в местной прессе или сообщения собственного корреспондента. Перелистаем страницы харьковской театральной хроники: ведь даже если не все, то некоторые из них наверняка попадали в поле зрения Чехова и были известны его современникам.

В первой же книжке «Артиста» была напечатана весьма оптимистичная информация по культурной жизни Харькова: «Н.К. Ушинский строит новый театр со всеми последними усовершенствованиями. Труппа может быть оперная, может быть и драматическая, два раза в неделю. Недавно учреждённое общество изящных искусств в городе Харькове предполагает начать правильную деятельность с наступлением осеннего сезона. Имеется в виду открыть студию для занятий рисованием, лепкою и формовкою, предполагается устроить выставку картин работы местных художников, а также из картинных коллекций частных владельцев»5.

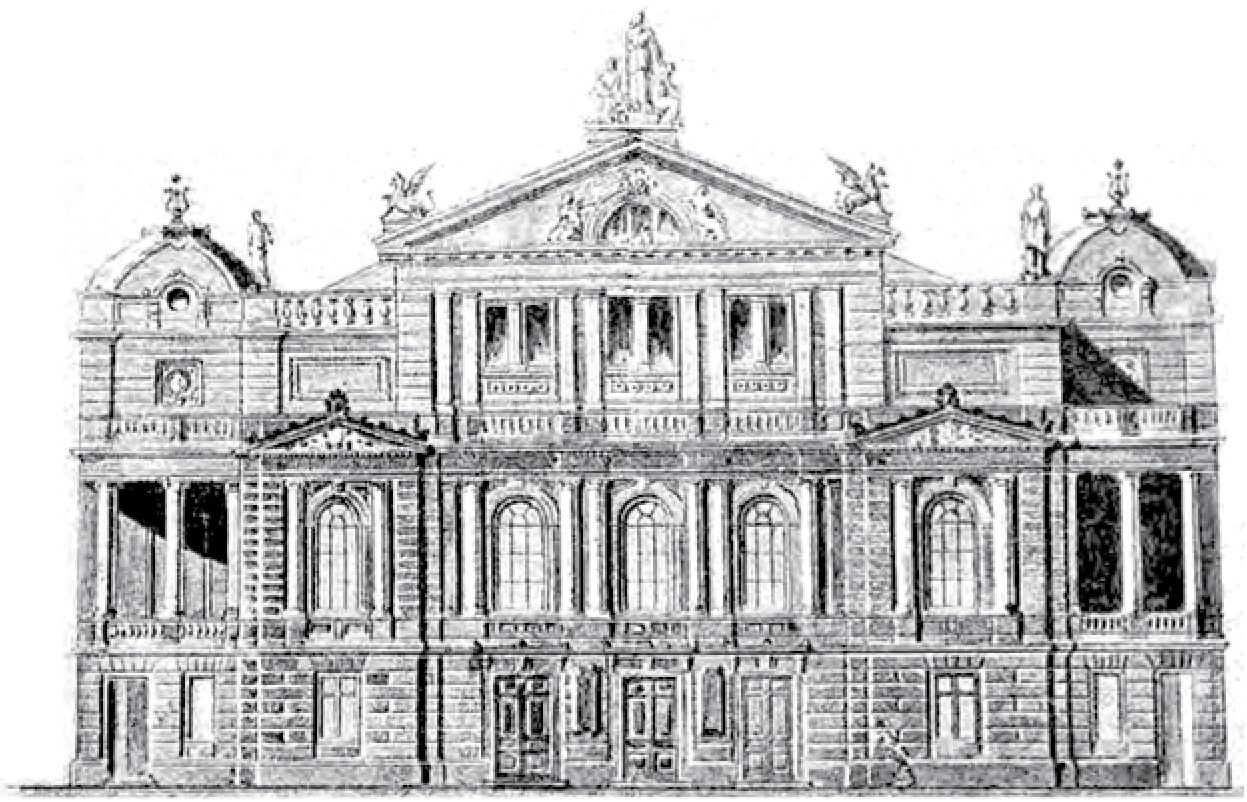

Однако год спустя ситуация определилась не в пользу драматической труппы: «В новом театре Ушинского в Харькове будет оперетка»6. Драматический театр продолжал размещаться в старом здании, принадлежавшем семейству Дюковых (в 1870-х — 1890-х годах владельцами поочерёдно были Н.Н. Дюков, его вдова В.Л. Дюкова и их дочь А.Н. Дюкова) и сдаваемом ими в аренду7. В октябре 1890 года харьковский корреспондент сообщал: «Несмотря на увеличивающийся рост нашего города, несмотря на его 800-тысячный годовой доход и почти 200-тысячное население, — у нас до сих пор нет городского8 театра и единственный зимний театр составляет частную собственность, причём самое здание театра, благодаря своей ветхости и безобразному устройству, положительно не выдерживает никакой критики»9.

Хроника театральной жизни Харькова изобилует знакомыми Чехову актёрскими именами, названиями произведений хорошо известных ему авторов, включает и его собственные сочинения для сцены.

Ноябрь 1889 года: «По словам «Южного края», в субботу, 30 сентября, в драматическом театре целиком был повторен в пользу Александровского приюта для бедных мальчиков спектакль, поставленный для открытия зимнего сезона 8 сентября. Данная в этот вечер комедия А.Н. Островского «Без вины виноватые» прошла лучше, чем при открытии зимнего сезона. Г-жа Волгина, в роли Кручининой-Отрадиной, имела большой и заслуженный успех. Поставленная в заключение спектакля шутка А. Чехова «Медведь», благодаря прекрасному исполнению г. Неделина, г-жи Вронской и г. Моисеева, прошла с большим успехом.

На сцене драматического театра была также поставлена драма г. Суворина «Татьяна Репина», с г-жей Вронской в роли Репиной и г. Новиковым в роли Адашева.

В бенефис А.В. Ветровой шла, по словам «Южного края», комедия «Общество поощрения скуки»10. Роль графа Бориса играл г. Вишневский — актёр, приличный только для вторых амплуа. Он был так же похож на графа, как госпожа Антили на баронессу фон-Сидгов, которую она, по какому-то недоразумению, изображала вместо г-жи Вронской».

В этой же информации упоминались другие спектакли репертуара сезона: комедия Тихонова «Через край», драма Сумбатова «Тёмные силы» («Листья шелестят»), где «наибольший успех имела г-жа Волгина», драма Н. Потехина «Мёртвая петля» и «Горе от ума» Грибоедова11.

Февраль 1890 года: «...из новых пьес в январе шёл «Леший» г. Чехова»12.

Апрель 1890 года: «Концерт Е.А. Лавровской в Харькове привлёк в залу коммерческого клуба многочисленную публику и прошёл, по свидетельству местных газет, с большим успехом.

Концерты певицы Никита в Харькове имели небывалый успех»13.

Сентябрь 1890 года: «Открытие зимнего сезона в драматическом театре последует 1 октября. <...> Успехом пользуется г-жа Волгина. Сборы плохи»14.

Ноябрь 1890 года: представлена репертуарная сводка: водевиль А. Чехова «Предложение», пьесы А.Н. Островского: «Бешеные деньги», «Без вины виноватые», «Женитьба Белугина», «Гроза», Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», комедия А. Доде «Нума Руместан», драма Пушкарёва «Ксения и Лжедмитрий», переделка Гость-Кольцова «Утро и полдень». Отмечено, что Товарищество драматических артистов (в это время — под руководством М.М. Бородая) «взяло средним числом по 400 руб. за спектакль», что было сочтено очень хорошим показателем. При этом применительно к членам труппы часто упоминается о «заслуженных лаврах»15.

Декабрь 1890 года: «Товарищество драматических артистов, играющее в Дюковском театре, пользуется в текущем сезоне ещё большим успехом, нежели в предыдущие».

В репертуаре указаны «Ревизор», «Гроза», «Грех да беда на кого не живёт», «Горькая судьбина»16, «Самородок»17, «Оболтусы ветрогоны»18, «Вторая молодость»19, из новых пьес: «Нина» Д. Давыдковского, «Светские затеи» Королёва, «Симфония» М. Чайковского. В последней комедии «г-жа Волгина имела большой успех в роли Елены Протич»20.

Февраль 1891 года: представлен отчёт «по бенефисным спектаклям, сопровождаемым всегда почти и хорошими сборами, и подарками, и овациями». Отмечены «выдающиеся спектакли последних трёх месяцев»: мольеровский «Дон-Жуан» и комедия Вл.И. Немировича-Данченко «Новое дело», на долю которой выпал «громадный успех». «Премьерша товарищества г-жа Волгина, пользующаяся здесь в течение двух сезонов большими симпатиями публики, выбрала для своего бенефиса комедию А. Доде «Сафо» и получила много и овации и подарков, но пьеса сама по себе успеха не имела, хотя и разыграна была довольно старательно».

Отмечена «довольно серьёзная конкуренция» в труппе, сложившаяся вследствие того, что на одно и то же амплуа приглашены по две исполнительницы: например, на одни и те же роли — г-жи Волгина и Глебова. О Глебовой сказано: «Сначала она как будто несколько заинтересовала публику, но затем её участие не имело особого влияния на увеличение сборов. Г-жа Глебова заметно постарела и утратила много прежнего огня...» Приведён репертуар примадонны труппы: «Преступница»21, «Нищие духом»22, «Татьяна Репина», «Грешница»23, «Медея»24, «Майорша»25, «Вторая молодость», «Сумасшествие от любви»26, «Адриенна Лекуврер»27.

В той же заметке рецензент прошёлся по Н.Н. Соловцову: в Гамлете и Отелло (а до этого Харьков видел в роли Отелло великого итальянского трагика Сальвини) — «играет слишком по-провинциальному»; в «Кине»28 и «Семье преступника»29 выступил тоже неудачно30.

Апрель 1891 года: «М.М. Глебова для своего бенефиса не нашла ничего интереснее драмы Скриба «Адриенна Лекуврер», в которой для почтенной артистки имеется довольно эффектная и благодарная роль, но выбор этой заигранной мелодрамы в значительной степени повлиял на сбор, который для бенефиса такой популярной артистки оказался слишком ничтожным. Г. Соловцов в этом спектакле снова взялся не за своё дело: он играл Морица. Спектакль не обошёлся без шумных овации и подношении. <...>

Бенефис г-жи Волгиной, игравшей очень мало после приезда г-жи Глебовой, прошёл шумно. Ей сделано было много подношений и оваций. Дана в этот вечер была драма Сарду «Разлучённая жена», в которой г-жа Волгина с большой энергией и задушевностью сыграла роль Одетты»31.

Упомянуты другие бенефисные спектакли: «Женитьба» Гоголя, «Жрица искусства» Карпова, «Плоды просвещения» Л. Толстого, где был выделен Н.Н. Соловцов (историки театра впоследствии оценили эту постановку как проявление лучших сторон его режиссуры и исполнительского мастерства32). Особо подчёркнуто, что «Плоды просвещения» «разрешены были к постановке самим автором по телеграфу, согласно просьбе Харьковского товарищества, и появились перед публикой только два раза перед самым окончанием сезона»33.

Сентябрь 1891 года: накануне нового сезона подводятся итоги: «За несколько лет драматический театр создал постоянный и многочисленный контингент публики...»34

Октябрь 1891 года: «открылся сезон «Грозою» Островского»; г-жи Глебова и Волгина выбыли из состава труппы35.

Февраль 1892 года: «Бенефис г-жи Свободиной-Барышевой оказался гораздо слабее в материальном отношении, чем можно было ожидать, принимая во внимание талант и добросовестную работу артистки. Г-жа Свободина пожелала выступить в роли Франсильон в неизвестной ещё Харькову комедии Дюма «Око за око» и имела в ней выдающийся успех, выразившийся в шумных овациях и подношениях, которые также в изобилии сыпались и на предыдущего бенефицианта г. Петипа» (в бенефис М.М. Петипа в первый раз на здешней сцене шла комедия Влад. Александрова «Уголок Москвы», рецензент отмечал прекрасно сыгранную роль Дробовского)36.

Март 1992 года: «Для бенефиса г-жи Велизарий возобновлена была комедия «Фру-фру»37, успеха не имевшая, потому что бенефициантке мало подходит эта трудная роль; общее же исполнение было довольно вялое. Зато настроение зрительской залы было самое восторженное.: г-жа Велизарий, играющая у нас только первый сезон, сделалась настоящей любимицей публики и её бенефис, сравнительно с другими, оказался первым по обилию подарков. <...>

Все бенефисы отличались большими овациями и обилием подношений. <...>

Много было подношений и цветов»38.

Апрель 1893 года: упомянуты гастроли бывшей артистки театра Корша А.Я. Гламы-Мещерской, сыгравшей Ренёву в драме А.Н. Островского и Н.Я. Соловьёва «Светит, да не греет». Более подробно дана информация о гастролях знаменитой артистки Малого театра М.Н. Ермоловой: у неё прошли 4 спектакля: «Татьяна Репина», «Мария Стюарт» Шиллера, «Сафо» Грильпарцера, «Таланты и поклонники» Островского, все имели «громадный успех». По оценке корреспондента, «таких высокопоэтических минут мы давно не испытывали в зале нашего драматического театра».

В той же заметке находим интересный штрих относительно одного из актёров местной труппы: «...Каширин, безусловно, даровитый актёр, по-видимому, совсем перестал работать, что отражается в исполнении многих ролей. Ему, очевидно, повредили те дешёвенькие лавры, которыми его награждала в течение минувшего сезона менее взыскательная часть театральной публики»39.

Июль 1894 года: в Харькове прошли гастроли Товарищества артистов московского Малого театра под руководством О.А. Правдина, было дано 12 спектаклей40.

Январь 1895 года: Н.Д. Рыбчинская в комедии А. Дюма-сына «Око за око» в роли Франсильон имела «большой успех», её встретили «чрезвычайно сердечно, с овацией и подношением ценного подарка»41.

3

Теперь впору задаться вопросом: как же вписывалась в картину реального драматического театра литературная героиня — актриса Аркадина? Ведь если у Чехова дважды говорилось о том, что Аркадину «принимали в Харькове», то очевидно, что автору было важно обозначить конкретный региональный контекст, пусть и с типичными чертами театральной провинции 1890-х годов.

Прежде всего понятно, что у Аркадиной в Харькове были летние гастроли: время действия «Чайки», где она рассказывает о своём успехе, — один из осенних месяцев, а к заболевшему Сорину её вызвали, по всей вероятности, из Москвы. Известно, что в середине 1890-х годов практика летних гастролей актёров, объединявшихся с этой целью во временные товарищества, получила широкое распространение42. Гастролёрство (летнее или сезонное) было отличительной особенностью драматического театра в Харькове: газеты «называли тогда театр Дюковой театром ненадолго оседавших гастролёров»43; общая репутация была следующей: «Служить в Харькове было не менее лестно, чем в Киеве или Казани. Но работа харьковского театра, делавшего год от года всё возраставшие обороты и видевшего в своих стенах крупнейших актёров, была отмечена какой-то захолустностью»44.

Как правило, гастроли членов товариществ носили «чисто коммерческий компромиссный характер»45, с явно выраженным премьерством, вытекающим из него соперничеством и не слишком ответственным отношением к делу46. На страницах уже не хроники, а театральной критики журнала «Артист» периодически высказывалось сожаление о том, что «столичные гастролёры едут налегке — и по части репертуара, и по части ансамбля, и по части обстановки и постановки спектакля»; «к обеспеченному содержанию прибавляют лишний заработок, испытывают наслаждение триумфаторов, получают восторженные адреса», — но при этом «ни на долю сценического искусства в смысле его развития, ни на долю театрального дела в провинции в смысле его упрочения не перепадает ничего»47. Такие оценки могут служить реальным комментарием к ситуации гастролёрства Аркадиной.

В исследованиях, посвящённых истории чеховской «Чайки», на образ Аркадиной проецируется и реальный характер — актрисы Л.Б. Яворской48. В тексте «Чайки» даны образцы репертуара Аркадиной: драма А. Дюма-сына «Дама с камелиями», драма Б.М. Маркевича «Чад жизни», трагедия Шекспира «Гамлет» и, по оценке Треплева, безымянные «жалкие, бездарные пьесы» (XIII, 40), воплощающие театральную рутину. Приведённый поименованный ряд опирается на амплуа героини; это, безусловно, репертуар премьерши. Драматическая хроника Харькова в этом смысле ценна тем, что добавляет и расширяет репертуарный круг, а вместе с тем и представления о театральных нравах и традициях места. В контексте Дюковского театра за образом Аркадиной сквозят черты таких актрис-премьерш, как С.П. Волгина, М.М. Глебова; возможно — и гастролировавших здесь, хорошо знакомых Чехову А.Я. Гламы-Мещерской, Н.Д. Рыбчинской; а может быть — учитывая особенности отношения Чехова к М.Н. Ермоловой — и самой примадонны Малого театра, доставившей харьковским поклонникам «высокопоэтические минуты».

В числе ударных ролей, горячо принимавшихся харьковской театральной публикой, — Отрадина-Кручинина, Татьяна Репина, Елена Протич, героини в драмах А.Н. Островского, И.В. Шпажинского, А.И. Сумбатова, мелодрамах и комедиях Э. Скриба, В. Сарду, А. Доде, А. Дюма-сына, — все те «довольно эффектные и благодарные роли», в которых могла выступать и Аркадина. Нельзя не отметить, что, при общей доброжелательности тона, в харьковской хронике «Артиста» встречаются и упрёки по поводу «заигранных мелодрам», хотя они не столь резки, как обвинительные реплики Треплева в адрес Аркадиной. Тем не менее очевидно, что даже заигранные пьесы или спектакли, не имевшие успеха в целом, не оставались без «шумных оваций и подношений», в том числе и «ценных подарков» от «восторженной» публики.

Отображая типичные стороны театральной провинции (репертуарный список, конкуренция Волгиной и Глебовой, порой довольно вялое исполнение, колебания сборов), хроника Дюковского театра выглядит нетипичной именно по частотности упоминаний об этих шумных овациях и подношениях. На страницах «Артиста» они — лейтмотив харьковских корреспонденций. И на их фоне головокружительный успех Аркадиной теряет свою исключительность, значительно обесценивается тем обстоятельством, что восторженный приём был обычаем харьковской театральной публики, видавшей ещё и не таких знаменитостей! Создаётся впечатление, что повышенная эмоциональность рассказа Аркадиной («...батюшки мои, до сих пор голова кружится!») — либо следствие далеко зашедшего самодовольства, либо та же расчётливая игра, какую она уже демонстрировала в третьем действии в сцене обольщения Тригорина, а затем показного равнодушия к нему.

Необходимо учесть и оборотную сторону артистического успеха — вопрос о заслуженности «лавров» и грани, отделяющей мастерство от ремесленничества. Этот вопрос, по сути нелицеприятный, ставился редко, но всё же порой подразумевался даже в положительных рецензиях. На страницах «Артиста» его задавал один из постоянных театральных обозревателей 1890-х годов: «Актёру, играющему Гамлета, подносят лавры; и бывшему лакею, сделавшемуся исполнителем шансонеток — тоже подносят лавры. Где же граница увенчиванья «великих»?»49. Примечательно в этом смысле высказывание харьковского корреспондента о «дешёвеньких лаврах», которыми «менее взыскательная часть театральной публики» награждала одного из актёров труппы в течение всего сезона: речь шла не о дешевизне полученных им подарков, а о том, как легко и дёшево доставались ему эти «лавры».

Словом, весь разыгрываемый Аркадиной этюд на тему «Как меня принимали в Харькове» совсем не так прост, как кажется. Здесь героине подставлена своеобразная авторская подножка в виде скрытой иронии, проявляющейся по принципу айсберга: вершина видна, а значительно большая часть — в подтексте. И надо сказать, что такой приём не единственный в «Чайке». Такого же рода «подножка» была подставлена ещё в первом действии в словах Треплева об Аркадиной: «...попробуй похвалить при ней Дузе! Ого-го! Нужно хвалить только её одну, нужно писать о ней, кричать, восторгаться её необыкновенною игрой в «La dame aux camélias...»» (XIII, 7).

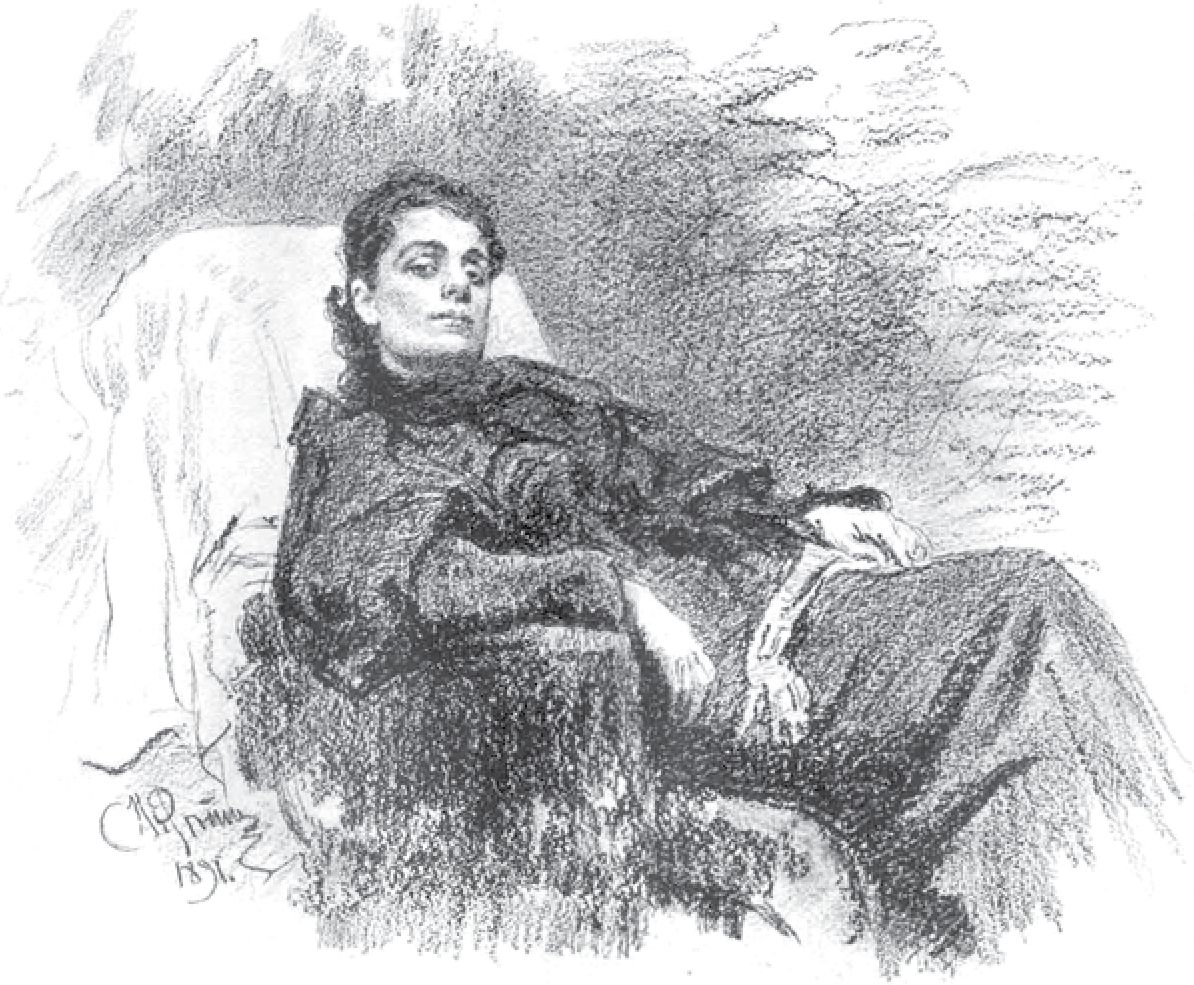

Для того чтобы понять смысл этого замечания, необходимо знать, что знаменитая итальянская актриса Элеонора Дузе ко времени написания «Чайки» уже дважды побывала с гастролями в России, и в оба приезда буквально ошеломила зрителей невиданной ранее сценической техникой и простотой. Позже Дузе будет признана предшественницей поэтического реализма на сцене, в её собственном теоретическом принципе проникновения в «глубь вещей» историки театра обнаружат немало общего с известной системой Станиславского (его методами «вживания в роль» и «игры подтекста»). Можно предположить, что новаторские приёмы игры Дузе, в частности, её стремление воплощать внутреннее душевное состояние персонажа, психологизм, оказали влияние на развитие драматургии Чехова. Исследовательница жизни и творчества итальянской актрисы Ольга Синьорелли, говоря об исканиях Чехова в конце 1880-х — начале 1890-х годов, справедливо замечает: «Дузе была воплощением его мечты об актёре»50». Чехов видел её в Петербурге 16 марта 1891 года, и впечатления его оказались настолько сильными, что, придя из театра, ночью он сразу же написал сестре: «Сейчас я видел итальянскую актрису Дузе в шекспировской «Клеопатре». Я по-итальянски не понимаю, но она так хорошо играла, что мне казалось, что я понимаю каждое слово. Замечательная актриса. Никогда ранее не видал ничего подобного. Я смотрел на эту Дузе и меня разбирала тоска от мысли, что свой темперамент и вкусы мы должны воспитывать на таких деревянных актрисах, как Ермолова и ей подобных, которых мы оттого, что не видали лучших, называем великими. Глядя на Дузе, я понимал, отчего в русском театре скучно».

Продолжение этого письма выглядит черновым проектом авторской оценки будущего харьковского успеха Аркадиной. Чехов прикладывает к письму вырезанный из газеты приветственный адрес Н.Н. Соловцову, поднесённый на его бенефисе в Харькове студентами Технологического института, и при этом с большой иронией использует слово «приятно» (в смысле — «куда как приятно!», то есть в противоположном значении): «После Дузе приятно было прочесть прилагаемый при сём адрес. Боже мой, какой упадок вкуса и чувства справедливости! И это студенты, чёрт бы их душу драл! Что Соловцов, что Сальвини — всё равно, оба одинаково находят «горячий отклик в сердцах молодежи». Грош цена всем этим сердцам» (П IV, 198).

Игра Дузе, «чуждая какой бы то ни было риторичности, полная красноречивых пауз», всегда воспринималась как «удивительное артистическое чудо»51, но наиболее потрясающее впечатление, по единодушному признанию, она производила в одной из любимейших её ролей — Маргариты Готье в «Даме с камелиями». Бернард Шоу, сравнивая Дузе с другой прославленной исполнительницей роли Маргариты Готье, «божественной» Сарой Бернар, говорил: «Сара Бернар — это изощрённое искусство, а Дузе — это сама жизнь»52. В упоминании о претензии Аркадиной на первенство в этой роли по сравнению с Дузе звучала откровенная насмешка не только Треплева, но и Чехова: современники, понимая всю глубину авторской иронии, с самого начала пьесы должны были понять, как далеко зашло артистическое тщеславие Аркадиной.

Подводная же часть айсберга авторской иронии здесь заключалась в том, что эгоистичная и мелочная Аркадина, озабоченная только своими сценическими победами, с успехом выступает именно в роли Маргариты Готье, то есть героини, ставшей образцом бескорыстной любви и женской самоотверженности. Те, кто были знакомы с этой популярной пьесой или одноимённым романом А. Дюма-сына, помнили, что Маргарита Готье ради благополучия любимого человека отказалась от личного счастья, зная, что это ускорит её гибель. Аркадиной же — и это будет вскоре показано — достаточно намёка на то, что Тригорин может покинуть её и быть счастлив с другой, как она бросает все силы на то, чтобы этого не случилось, чтобы он остался при ней. По такой контрастной ассоциации характер Аркадиной получал дополнительное освещение, становилось ясно, что в реальной жизни актриса весьма далека от того благородного и великодушного образа, который она воплощает на сцене.

4

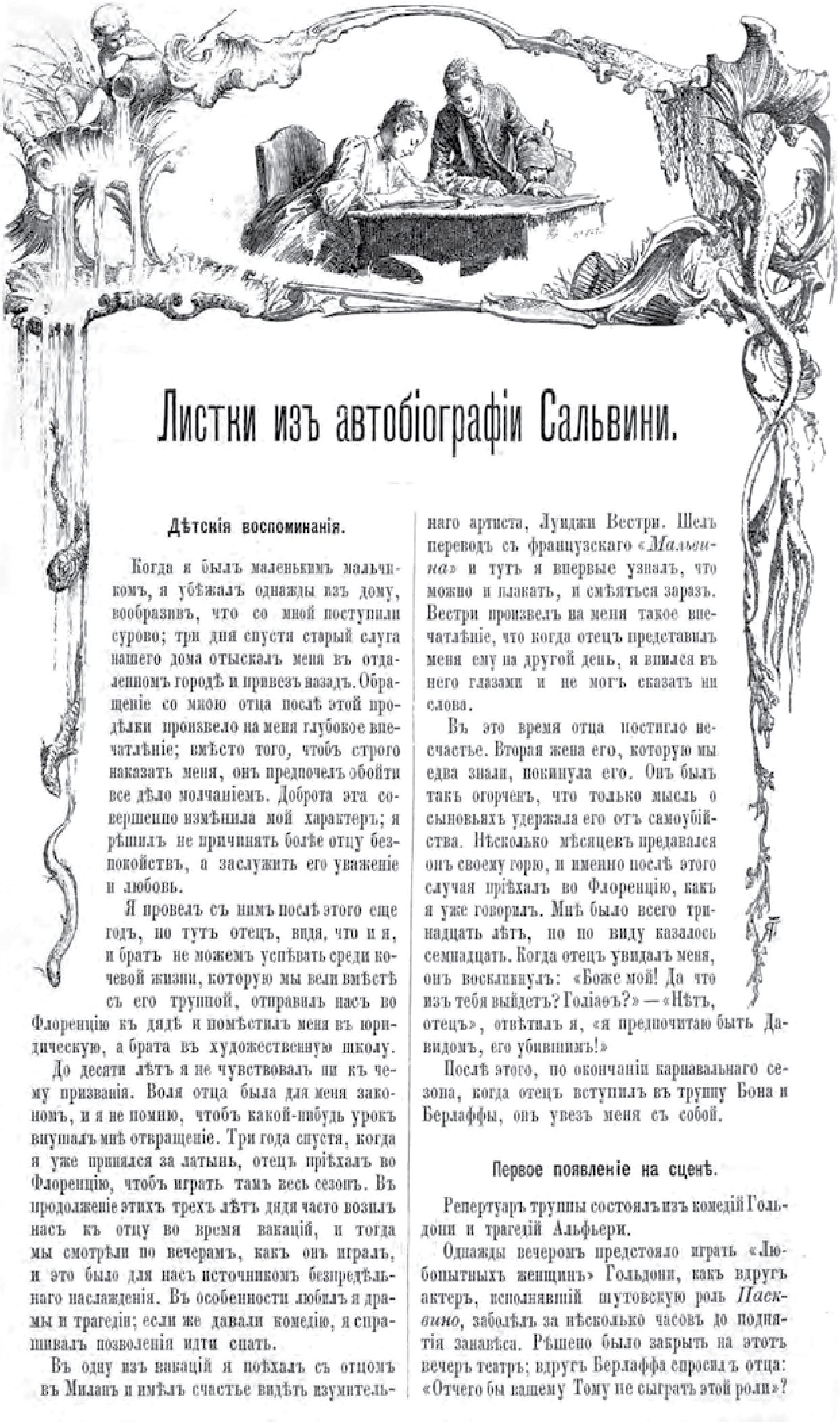

В дополнение к упоминанию о харьковских гастролях Аркадиной хотелось бы обратить внимание на ещё один любопытный источник, имеющий отношение к театральной ситуации в Харькове. Это фрагмент из воспоминаний Томмазо Сальвини, опубликованных в 1894 году в журнале «Артист» в переводе А. Веселовской под названием «Листки из автобиографии Сальвини».

Несколько слов о самом мемуаристе. Томмазо Сальвини (1829—1915) — великий итальянский драматический актёр так называемой «школы переживания». Мировая слава Сальвини связана с воплощением трагических героев шекспировской драматургии: Отелло, Гамлета, короля Лира, Макбета. Сальвини много гастролировал по Европе, Америке и приезжал на гастроли в Россию в 1880, 1882, 1885, 1900 и 1901 годах. Третий приезд в Россию запомнился ему обстоятельствами, которые сам актёр вспоминал как «забавный случай в Харькове». Приступая к рассказу о нём, Сальвини назвал его «курьёзным приключением». Вот несколько посвящённых этому страниц:

«...я должен рассказать курьёзное приключение, бывшее со мной весной 1885 г. Какая-то дама (я зову её дамой только для обозначения её пола) предложила мне играть в Малороссии с местными актёрами. Моё знание иностранных языков вообще очень ограничено, но по-русски я не понимаю ни слова. Я уведомил мою корреспондентку об этом затруднении, на что она ответила, что почти все знают в той местности по-итальянски, в особенности в Харькове, где есть университет, что актёры сделают всё, чтобы поддержать меня, и что она приготовит двух суфлёров, говорящих на обоих языках. Я уступил и приехал в Харьков, где был скандализован видом деревянного, старого, развалившегося театра, покрытого вековою грязью, заставившей меня содрогнуться. Исполнители, за исключением первой актрисы, слегка понимавшей по-французски, не знали ничего, кроме русского языка. Суфлёров было действительно два, но русский не знал по-итальянски, а итальянец по-русски. На репетициях они делали друг другу условные знаки, чтоб привлечь внимание того, кому надлежало подсказывать. Актёры не имели, казалось, привычки учить ролей, так как даже во время последней репетиции не знали их. Несчастный суфлёр должен был повторять фразу два, три раза, прежде чем актёр её подхватывал, и можете себе представить, как гладко шло представление. Я от природы терпелив и старался втолковать этой шайке скоморохов преимущества большей точности и внимательности; чтобы дать им пример, я никогда не позволял итальянскому суфлёру открыть рот. Но всё было тщетно. Начались представления, и публика, привыкшая к подобной системе, нисколько не смущалась, а скорее считала изумительным феноменом, что в то время как шёпот суфлёра служил постоянным аккомпанементом к словам остальных актёров, он прекращался, когда говорил я. Весьма мало внимания обращалось также и на точность костюма; я заметил, что в «Отелло» Брабанцио был в коротких панталонах и башмаках с пряжками, точно священник; в «Гладиаторе»53 любовник являлся на сцену в коротком плаще времён Филиппа II. Можете себе представить, какие были декорации, мебель и аксессуары. Но зрители не жаловались, даже не критиковали; всё казалось им прекрасным, и они приходили в самый неистовый энтузиазм. На репетициях суфлёры сидели по обе стороны сцены, но во время представлений они оба втискивались в будку. В первый вечер я был так озабочен, что не думал ни о чём, кроме пьесы, но на второй я заметил этих двух несчастных, слипшихся, просто таявших от пота, высунувших из будки по одной руке с книгою и подталкивающих друг друга, чтоб дать знать, чья очередь подсказывать. Вдруг я вспомнил о сиамских близнецах, и такое желание смеяться овладело мною, что я с трудом избегнул скандала.

Харьковский университет обширен и пользуется большим значением; поэтому, как весьма естественно, публика состояла в значительной степени из студентов. Всем известны характерные черты этого избранного класса, полного энергии, восторженности, сердечной доброты, великодушных порывов, но вместе с тем легкомысленного и беспорядочного. При каждом поводе вспыхивают самые необузданные демонстрации. Однажды, не помню после какой пьесы, я вышел из театра и увидал густую толпу, ожидавшую меня. С оглушительными криками меня подняли на воздух и понесли над головами к экипажу, в который бросили точно резиновый мяч. Замечу мимоходом, что во мне 250 фунтов весу. Лишь только я почувствовал себя свободным, я крикнул вознице: гони! и лошади пустились рысцой, но толпа с криками бежала за нами и изредка до меня доносились слова: un souvenir! Меня осенила счастливая мысль. Доехав до отеля, я вспомнил, что со мной визитные карточки. Я взял их и бросил в восторженную толпу, и пока их подбирали, выскочил из экипажа и успел скрыться в гостинице.

Русские очень щедры на подарки, и я привёз многое, напоминающее мне о стране, которую я с тех пор более не видал. В Саратове и Таганроге также не было недостатка в демонстрациях, но так как там нет студентов, они не были настолько опасны для жизни. Мы должны были ехать в Казань, но антрепренёр заблагорассудил прикарманить все деньги, не заплатив ничего актёрам, которые, естественно, отказались играть при таких условиях. Я дал представление в их пользу и уехал, обогатив бесчестного антрепренёра несколькими тысячами франков из своего кармана, но довольный тем, что могу расстаться с ним...»54

Не умаляя величины таланта Сальвини и не ставя его на одну доску с Аркадиной; обходя сейчас вопрос о том, насколько правомерно соотнесение реального лица с литературным персонажем55, посмотрим на свидетельства Сальвини как на материал к комментарию харьковского эпизода в чеховской пьесе. Здесь даже некоторые расхождения в датах не будут помехой, поскольку, во-первых, «Листки из автобиографии Сальвини» хотя и описывали харьковское происшествие весны 1885 года, но опубликованы были в мае 1894 года, то есть фактически оказались близки по времени к началу работы Чехова над «Чайкой». Во-вторых, если судить по хронике харьковского театра, то и в середине 1890-х, как и в середине 1880-х годов, все проблемы и курьёзы, обозначенные Сальвини с изумлением и иронией, оставались теми же самыми, включая малейшие детали. И в середине 1890-х харьковские театральные корреспонденты сетовали на то, что их многонаселённый город не имеет приличного театрального помещения; что актёры не знают ролей и играют вяло и т. д. Собственно, эти проблемы были обычными для любого провинциального театра. Особенностью харьковской театральной жизни было другое — традиционно восторженный приём, который зрители оказывали и своим любимцам из действующей труппы, и дебютантам, и гастролёрам.

Впечатления Сальвини о щедрости русских зрителей, об «энергии, восторженности, сердечной доброте» харьковских студентов, совпадая по сути с оценками местных обозревателей, вместе с тем сохраняют и свежесть отстранённого взгляда иностранца, человека как бы из другого мира. Тем самым они и интересны: и меткостью реальных наблюдений, и спецификой личного, субъективного восприятия.

Своеобразным постскриптумом к истории харьковских гастролей Сальвини стало письмо одного из читателей, присланное в редакцию журнала «Артист» после знакомства с опубликованными воспоминаниями. Не называя своей фамилии и подписавшись — «Очевидец», автор письма сообщил следующие подробности: «После Харькова, где г. Сальвини получил от семнадцати спектаклей ровно 17 тысяч руб., труппа г-жи Пальчинской, с г. Сальвини во главе, поехала в Саратов. Здесь дела были хуже, сборы меньше...»56

Две подробности этого свидетельства заслуживают внимания. Первая — названа фамилия антрепренерши, обозначенной Сальвини «дамой» с некоторыми колебаниями. А вторая — сумма гастролёрского гонорара. Если за каждый спектакль итальянскому гастролёру надо было выплачивать по тысяче рублей, то уровень сборов труппы был поистине фантастическим для провинции. Напомним уже приводимый выше пример: когда в ноябре 1890 года Товарищество драматических артистов под руководством М.М. Бородая взяло в среднем по 400 руб. за спектакль, это было расценено как очень хороший показатель для того времени.

В многотомной «Истории русского драматического театра» сюжет о харьковских гастролях Сальвини не получил никакого отражения. Думается, он заслуживает внимания как оригинальное дополнение к картине русской театральной провинции середины 1880-х годов, а в допустимом смысле — и как реальный источник комментария к «харьковскому» эпизоду в чеховской «Чайке».

Обложка первого номера журнала «Артист»

Рисунок Л.О. Пастернака к журнальной публикации «Лебединой песни» А.П. Чехова

В уборной. Рис. Л.О. Пастернака

Костюмер. Из альбома К.В. Аллерса

На гастроли. Рис. из альбома К.В. Аллерса

Проводы гастролёрши. Рис. из альбома К.В. Аллерса

Дамская уборная. Рис. из альбома К.В. Аллерса

Ужин после спектакля. Рис. из альбома К.В. Аллерса

После спектакля. Рис. Э.-А. Байярда

После бенефиса. Рис. из альбома К.В. Аллерса

Л.Б. Яворская в роли Маргариты Готье. 1894

Э. Дузе. Рис. И.Е. Репина. 1891

Первая страница журнальной публикации мемуаров Т. Сальвини

Страница хроники провинциальных театров

Суфлёр. Рис. Л.О. Пастернака

Пожарный. Рис. Л.О. Пастернака

Новый театр г-жи Дюковой в Харькове. 1894

Примечания

1. См.: История русского драматического театра: В 7 т. Т. 6. М.: Искусство, 1982. С. 365.

2. Чехов М.П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления // Вокруг Чехова / Сост. вступ. ст. и примеч. Е.М. Сахаровой. М.: Правда, 1990. С. 152—153.

3. Там же. С. 153.

4. Часть этих статей-рецензий с критическими отзывами прокомментирована: П III, 353—354. Несколько лет спустя ситуация в принципе не изменится: в 1893 году в «Харьковских губернских ведомостях» появится раздражённый отклик на чеховскую «Скучную историю» харьковского профессора-филолога Н.Ф. Сумцова, см. об этом: Звиняцковский В.Я., Патч А.О. Нехорошие люди: об «отрицательных» персонажах в пьесах Чехова. Донецк: Норд-Пресс, 2010. С. 23—35.

5. Артист. 1889. № 1. С. 138.

6. Артист. 1890. № 8. С. 130.

7. См.: История русского драматического театра. Т. 6. С. 359—369.

8. Здесь курсив в тексте источника, далее во всех цитатах курсив мой. — А.Г.

9. Артист. 1890. № 9. С. 149.

10. Комедия В.А. Крылова в 3 д. Переделана из комедии Э. Пальерона.

11. Артист. 1889. № 3. С. 178—180.

12. Артист. 1890. № 6. С. 187.

13. Артист. 1890. № 7. С. 204.

14. Артист. 1890. № 8. С. 130.

15. Артист. 1890. № ю. С. 182.

16. Драма в 4 д. А.Ф. Писемского.

17. Комедия в 4 д. И.Н. Ге и И.А. Салова.

18. Комедия в 4 д. Л.Ф. Яковлева.

19. Драма в 4 д. П.М. Невежина.

20. Артист. 1890. № 11. С. 223.

21. Драма в 5 д. Н.Е. Вильде.

22. Драма в 4 д. Н.А. Потехина.

23. Драма в 4 д. А.И. Пальма.

24. Драма в 4 д. А.С. Суворина и В.П. Буренина.

25. Драма в 5 д. И.В. Шпажинского.

26. Драма в 5 д. М. Томайо-и-Бауса. Пер. с исп. В.И. Родиславского и О.О. Новицкого.

27. Драма в 5 д. Э. Скриба и Э. Легуве.

28. «Кин, или Гений и беспутство». Ком. в 5 д. А. Дюма-отца.

29. Драма в 5 д. П. Джакометти. Пер. с итал. А.Н. Островского.

30. Артист. 1891. № 13. С. 216—217.

31. Артист. 1891. № 14. С. 175.

32. История русского драматического театра. Т. 6. С. 365—366.

33. Артист. 1891. № 14. С. 176.

34. Артист. 1891. № 15. С. 165.

35. Артист. 1891. № 16. С. 150—151.

36. Артист. 1892 № 20. С. 163.

37. Комедия в 5 д. Г. Мельяка и Л. Галеви.

38. Артист. 1892. № 21. С. 157.

39. Артист. 1893. № 29. С. 189.

40. Артист. 1894. № 39.

41. Артист. 1895. № 45. С. 257.

42. См.: «Важным фактором театральной жизни было создание актёрами столичных театров летних гастрольных товариществ»; «В середине 90-х годов распространение летних поездок становится эпидемическим» // История русского драматического театра. Т. 6. С. 316, 320.

43. Там же. С. 368.

44. Там же.

45. Там же. С. 320.

46. См.: «Соперничество становилось здесь тягостной нормой существования. Любая подборка театральной хроники в газетах и журналах 80—90-х годов содержит однообразные рассказы о том, как создавались и погибали актёрские товарищества, как повторялись «сначала небрежное отношение к делу, потом распри и борьба мелких самолюбий», «ссора, драка и разъезд по домам»» // Там же. С. 354.

47. Артист. 1894. № 40. С. 233, 256.

48. См.: Альтшуллер А.Я. «Тип во всяком случае любопытный» (А.П. Чехов и Л.Б. Яворская) // Чеховиана: Статьи, публикации, эссе. М.: Наука, 1990. С. 140—158; Звиняцковский В.Я., Панич А.О. Нехорошие люди: об «отрицательных» персонажах в пьесах Чехова. С. 46—92 (гл. «Человек из Аркадии»).

49. Артист. 1891. № 18. С. 157.

50. Синьорелли О. Элеонора Дузе / Пер. с итал. А.С. Короткова. М.: Искусство, 1975. С. 50.

51. Там же. С. 49—50.

52. Там же. С. 64.

53. «Гладиатор» (1841) — трагедия А. Сумэ, французского поэта и драматурга, члена Французской академии. В спектакле Т. Сальвини исполнял роль Гладиатора.

54. Веселовская А. Листки из автобиографии Сальвини // Артист. 1894. № 37. С. 167—168.

55. Возможности этого заданы самим текстом «Чайки», приведёнными выше словами Треплева об Аркадиной: «...попробуй похвалить при ней Дузе! Ого-го! Нужно хвалить только её одну...»

56. Артист. 1894 № 40. С. 214.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |