О! Если половину этих сокровищ ты бросишь публике, театр развалится от рукоплесканий.

Тебя засыплют цветами, подарками. <...> там за одну слезу твою заплачет тысяча глаз. <...> Ты выйдешь на сцену королевой и сойдёшь со сцены королевой, так и останешься.

А.Н. Островский. «Лес»

1

Комедия «Жрица искусства (Свободная художница)» Евтихия Павловича Карпова (1857—1926) была дозволена к представлению в декабре 1890 года, поставлена в Александринском театре в 1891 году.

Главная героиня пьесы — актриса Ксения Барсова, «красивая, стройная девушка лет 24-х»1. Она уже успела послужить в разных местах в провинции, где завоевала симпатии публики, теперь надеется поступить на сцену московского частного театра. Действие начинается на следующий день после триумфального дебюта Ксении в Москве. Директор частного театра, оценив талант молодой актрисы, предлагает ей долгожданный контракт с хорошим жалованьем и бенефисом. Ксения не сомневается, что её профессиональная судьба складывается самым благоприятным образом, и заодно решает устроить свою личную жизнь. У неё есть жених — Пётр Голосов, «красивый высокий франт», служащий в банке и пишущий стихи. В порыве воодушевления Ксения объявляет об их скорой свадьбе собравшимся гостям, своим родителям и родителям Голосова. Отец и мать жениха (интендантский чиновник в отставке и «чванная, придурковатая, дебелая женщина») не одобряют брак с актрисой. По их настоянию Пётр предлагает Ксении оставить сцену, если она хочет войти в его семью. Ксения страдает от разочарования в любимом человеке, переживает несколько дней душевной апатии, но затем находит силы продолжить путь актрисы, так как верит в свой талант и призвание.

Образ Ксении Барсовой строится на сочетании таких черт, которые в чеховской «Чайке» будут разведены для создания двух героинь — Нины Заречной и Ирины Аркадиной. История Нины в чём-то сходна с историей Ксении, но между ними больше различий, чем сходства. Ксения ближе к типу Аркадиной — амбициозной, самоуверенной и успешной актрисы. Барсова живёт в своей семье, отец и мать не просто любят её, но и гордятся её успехом на сцене. В самом начале пьесы отец Ксении в их квартире украшает портрет дочери на стене, обрамляя его лавровым венком, поднесённым от публики на вчерашнем спектакле. После заключения контракта в Москве отец первым торжественно поздравляет её: «Приветствую тебя, жрица искусства!..» (с. 7). Ксения получает поддержку семьи и тогда, когда делает выбор между женихом и театром:

Ксения. Сцена для меня — всё... Все радости, всё горе — всё там, на подмостках. Без сцены я не понимаю жизни!..

Барсов (воодушевлённо). Так, деточка!.. Так, Ксюша!! (с. 27—28).

Нине Заречной на пути к своему призванию приходится преодолевать сопротивление семьи. В первом действии «Чайки» она говорит, что отец и мачеха не пускают её в соседнюю усадьбу, где бывает Аркадина: «Говорят, что здесь богема... боятся, как бы я не пошла в актрисы...» (XIII, 10). После того, как Нина стала актрисой, ей закрыли подступы и к родному дому: «Отец и мачеха не хотят её знать. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать её к усадьбе» (XIII, 51).

Но при разности обстоятельств, в которых рождается тяга к сцене, стремление Ксении и Нины служить искусству проявляется ими в близких восторженно-наивных признаниях. Перспектива играть перед московской публикой окрыляет Ксению: «У меня, кажется, от радости крылья выросли!.. Так бы взяла и полетела высоко, высоко, под самое небо!.. Служить в Москве — это была моя заветная мечта с того дня, как я поступила на сцену!.. Мне казалось, что выше этого счастья ничего не может быть!.. Здесь, действительно, настоящее дело!.. Здесь истинное служение искусству; здесь есть ценители!» (с. 8). Нина, сыгравшая в домашнем спектакле Треплева, признаётся, что поступить на сцену — её мечта, а затем в разговоре с Тригориным говорит о счастье быть артисткой, соотносит с собой образ девушки-чайки, также стремится на сцену в Москву.

В равной степени близки мечты Ксении и девичьи грёзы Нины о предстоящей славе и всеобщем поклонении публики. Героиня Карпова рисует в воображении гиперболические картины собственного успеха, лишь слегка завуалированные шутливыми интонациями:

Ксения (оживлённо, с комическим оттенком). С каждой новой ролью я всё больше и больше завоёвываю симпатию публики!.. Успех мой растёт и растёт!.. Я делаюсь любимицей московской публики!.. Мне подносят венки, подарки... Газеты, как бы я ни играла, пишут мне хвалебные дифирамбы!.. Учёные и литераторы ищут знакомство со мной. Кругом меня поклонники, поклонники и поклонники!.. Старики и грудные младенцы, статские и военные, первый богач и последний бедняк! Все у моих ног!.. Слава, слава, слава!.. И венки, венки, венки без конца...» (с. 8).

Героиня Чехова не только разделяет такие мечты, но, как и Ксения («как бы я ни играла»), также жаждет «шумной славы» даже при сознании «своих несовершенств»:

Нина. <...> я отдала бы толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье её только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице. <...> За такое счастье, как быть <...> артисткой, я перенесла бы нелюбовь близких, нужду, разочарование, я жила бы под крышей и ела бы только ржаной хлеб, страдала бы от недовольства собою, от сознания своих несовершенств, но зато бы уж я потребовала славы... настоящей, шумной славы... (Закрывает лицо руками.) Голова кружится... Уф!.. (XIII, 31).

Каждой из них придётся столкнуться с прозой жизни, пройти через свои потери и разочарования. Ксению не обойдут ни театральные интриги, ни зависть партнёров по сцене, ни нападки прессы, ни давление театральной коммерции. Но главным ударом для неё станет предательство Петра Голосова, которого она незаслуженно наделила идеальными чертами. В глазах влюблённой девушки Пётр — «поэт и прогрессист» (с. 27), хотя другим понятно, что «он пустельга, фразёр» (с. 18). Ухаживая за Ксенией, Пётр (по ремарке: «красуясь и позируя») увлекает её пылкими речами, как потом у Чехова в «Вишнёвом саде» его тёзка Петя Трофимов будет увлекать доверчиво внимающую ему Аню:

Пётр. Ты знаешь, как я высоко ставлю служение искусству!.. В моих глазах быть артисткой значит служить идее!.. Вносить свет в потёмки общественного сознания... Будить заснувшую мысль... Воспитывать благородные чувства в массе. Вести людей к добру, к свету, к жизни вечной. Да, искусство вечно!.. Оно старо, как мир, и юно, как весна!

Ксения (воодушевлённо). Да!.. Да, Петя!.. Ах, как ты хорошо говоришь!.. Какая у тебя высокая душа!.. (с. 8—9).

Все идейные речи Петра окажутся пустой риторикой. К тому же, как выяснится, одновременно с Ксенией у него длится роман с богатой вдовой, купчихой Крахмаловой. Ксения переживёт не только любовное разочарование, но и стыд за прошлый самообман: «Нет, подумайте!.. Кого в идеалы произвела!.. Себя самой стыдно» (с. 32). Утешение она станет искать в мире театра: «У меня нет теперь другой любви, кроме любви к театру!..» (с. 34). Однако в финале, кроме реальной надежды на новый сценический успех, у Ксении появляется и надежда на личное счастье с любящим её актёром Северовым, серьёзным и умным человеком.

Нине Заречной достанется несравненно большая мера «грубой жизни». Её роман с Тригориным завершится трагедией: «Был у неё ребёнок. Ребёнок умер. Тригорин разлюбил её и вернулся к своим прежним привязанностям, как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних...» Рассказывающий об этом Треплев подводит итог: «Насколько я мог понять из того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно» (XIII, 50).

Театральные дороги Нины ведут в направлении, прямо противоположном пути Ксении. Артистическая карьера Нины начинается с приезда в Москву, затем будет дебют в дачном театре под Москвой, после — скитания по провинциальным сценам. Если Ксения с гордостью вспоминает, как была «любимицей» у провинциальной публики, а в Москве сразу после дебюта ей начинает покровительствовать влиятельная ценительница талантов Крахмалова, то у Нины всего лишь один поклонник — влюблённый Треплев, не упускавший её из виду. Да и тот не верит в её талант, критически оценивает её игру и не скрывает своих сомнений в её психической нормальности из-за того, что она называет себя чайкой (поскольку он не знает тригоринского сюжета о девушке-чайке и соотносит с образом чайки только себя одного). В перспективе у Нины ещё более сомнительные поклонники — образованные купцы, которые будут приставать с любезностями в Ельце.

То, что изначально дано Ксении как дар судьбы или приходит как бы само собой: тепло родительского дома, радость игры на сцене, успех у публики, поддержка директора театра, новая взаимная любовь, — у Нины либо теряется безвозвратно одно за другим, либо завоёвывается ценой чрезмерных усилий. К финалам обеих пьес мечты о триумфах на сцене рассеиваются у каждой героини. Но у Нины это случается под влиянием перенесённых личных испытаний, которые приближают её к пониманию действительной жизни и осознанию своего места в ней. Во время последней встречи с Треплевым она говорит ему: «Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — всё равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чём я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую и мне не так больно, и когда я думаю о своём призвании, то не боюсь жизни». Правда, в последних монологах Нины звучит и другая мысль: сцена даёт ей забвение от тягот жизни: «Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной» (XIII, 58).

У Ксении первоначальная жажда славы ослабевает под влиянием скептических речей её товарища Северова. В тот самый вечер, когда Ксения празднует своё поступление на московскую сцену, Северов с суровой трезвостью даёт оценку их театру и театральному делу в целом:

Ордынский. Нет никакого сомнения, что вы будете лучшим украшением нашей сцены... Храм Мельпомены... <...>

Ксения (искренно, с чувством). Спасибо вам! Мне дорого хорошее отношение ко мне товарищей по сцене!.. Я как в тёмном лесу... Я всей душой готова служить искусству...

Северов (перебивая). Да перестаньте вы, господа, говорить фразы... «Храм Мельпомены... Святое искусство... Седая старина... Чёрт в стуле». Неужели вы серьёзно всё это говорите?.. Надо быть идиотом, чтобы думать, что мы служим искусству... Ерунда это всё!.. Просто-напросто, комедь ломаем на потеху почтеннейшей публики — вот и всё!.. Какое ещё там к чёрту искусство!.. <...>

Ну, скажите на милость, к чему вы эти колёсы развесили?.. (Указывая на венок.) Кого вы хотите этим удивить... лаврами этими?..

Ксения (раздражённо). Никого я не желаю удивлять!.. Но поощрение публики ценю...

Северов (саркастически улыбаясь). «Поощрение публики»... Абсурд!.. Фраза и ничего больше!.. Хотите, мне завтра три таких венка поднесут!.. И ровно это ничего не доказывает... Желторотый вы птенец!..

Ксения (комически кланяясь). Покорно вас благодарю!..

Северов (горячо). Всё это пустяки, Ксения Уваровна!.. Всё в нашем театральном мире бутафорское! Картон — всё это!.. И слава, и венки, и служение «святому искусству», и «поощрение публики», и хвалебные отзывы прессы!.. Всё бутафорское, поддельное, не настоящее!.. (С горечью.) И всё это гроша медного не стоит... (с. 10).

В последних монологах героини Карпова гораздо громче, чем в пьесе Чехова, звучит надежда на сцену как на убежище от жизненного зла:

Ксения (с горечью, сильно). Если в жизни столько всевозможной лжи, мерзости, подлости, будем жить и чувствовать на сцене! Будем там изображать: любовь, добродетель, честность!.. Пусть хоть на сцене-то люди увидят торжество правды!.. И то хорошо! Забудем там, в нашем бутафорском мире, личное горе, завьём его верёвочкой!.. (с. 35).

При некоторой близости в движении сюжетов разителен контраст жизненной перспективы у «жрицы искусства» и «чайки», а также — тональности и жанра обеих пьес. Пьеса Карпова оправдывает своё определение — «комедия» — в прямом смысле слова, тогда как высокий и сложный комизм чеховской «Чайки» до сих пор составляет загадку и вызывает желание её разгадать.

В последней реплике Ксения зовёт не к терпению — к смеху:

Ксения. <...> Посмеёмся над лицемерием, надутостью и чванством!.. Кто-то сказал, что нет сильнее оружия, как смех!.. Ну, так будем смеяться!.. (с. 35).

Этот призыв находит одобрительный отклик у других персонажей пьесы. В финале Ксению окружают её единомышленники: верный друг Северов, заботливый отец и директор театра Костромин:

Северов (с улыбкой). Вашими бы устами да мёд пить!

Барсов (в восторге, хлопая в ладоши). Браво, Ксюша, браво!..

Костромин. Молодец, Барсова, молодец! (с. 35).

Затем следует «общее радостное оживление» — последняя ремарка комедии Карпова.

Так по-разному завершаются сходные житейские ситуации двух пьес об искусстве. У Чехова — открытым финалом, открывающим путь Нины Заречной в неизвестное будущее; у Карпова — дидактизмом автора и однозначно благополучной развязкой, снимающей все предыдущие злоключения героини.

2

В первом действии «Чайки» в длинном монологе о современном театре Треплев упоминает о «жрецах святого искусства»:

...по-моему, современный театр — это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль, — мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят всё одно и то же, одно и то же, одно и то же, — то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своею пошлостью (XIII, 8).

Монолог этот в первую очередь обращён против матери Треплева — актрисы Аркадиной: «Она любит театр, ей кажется, что она служит человечеству, святому искусству...»

В образе Аркадиной нашли продолжение те черты, которыми был отмечен образ «жрицы искусства» Ксении Барсовой. Героиня Карпова умеет дать отпор недоброжелателям, преодолеть интриги соперниц по сцене, выдержать конкуренцию в борьбе за лучшую роль. Ей приходится вырабатывать сильный характер в столкновениях с примой Орловской, прибегающей к низким средствам для сохранения своего влияния в театре:

Орловская (со злобой). Комедиантка!

Ксения (вспыхнув). Ну, вы не очень-то примадонну разыгрывайте!.. Скажите, пожалуйста, какая игрунья знаменитая выискалась!..

Орловская (гордо). Я на базаре не была... Я не умею ругаться...

Ксения (горячо). Да, конечно, где вам!.. Этакая, можно сказать, конфета!.. Ваше дело шипеть по-змеиному, да шикальщиков подсаживать!.. Это я знаю... Только напрасно стараетесь!.. Дело ваше не выгорит!.. Назло вам успех буду иметь... Из кожи полезу, а своего добьюсь. <...> О, мои миленькие, я в обиду себя не дам!.. (с. 15).

При случае Ксения не упустит возможности подчеркнуть, как хорошо её принимали в провинции и теперь принимают в Москве:

Ксения (горячо). Московская публика такая милая, такая радушная!.. (Сдерживаясь.) Меня, впрочем, везде принимали!.. Я не могу на публику пожаловаться!

Костромин. Ну, всё же Москва не Вологда!..

Ксения (с гордостью). Я служила в Харькове, в Казани, в Саратове!.. Там очень строгая публика!.. А я была любимица!..

Аркадина хвалится своим головокружительным успехом в Харькове. А её льстивые речи, обращённые к Тригорину-писателю, по содержанию и интонации напоминают комплименты Ксении в адрес Петра Голосова-поэта:

Ксения (воодушевлённая). <...> у тебя громадный талант!.. Со временем ты будешь знаменитостью!.. У тебя так много чувства в стихах, такие хорошие, светлые мысли, такие чудные образы!.. Я пришла в какой-то экстаз!.. (с. 9).

Аркадина. <...> Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей <...> У тебя столько искренности, простоты, свежести <...> люди у тебя, как живые... О, тебя нельзя читать без восторга! (XIII, 42).

Реплики Ксении сопровождаются многократно повторяющимися ремарками: «оживлённо», «бойко», «горячо», «горячо, с чувством», «бойко и оживлённо», «бойко и восторженно», «с большим воодушевлением» и т. п. Эти ремарки отражают жизнестойкость и целеустремлённость того типа актрисы, к которому принадлежит и Аркадина.

В центре внимания «Жрицы искусства» быт и судьбы актёров, та обстановка сценической жизни и закулисья, которая была хорошо известна Карпову и не слишком различалась в московских и провинциальных частных театрах средней руки. В «Чайке» Чехов выносит за сцену картины профессиональной жизни актёров, но специфика артистической среды, безусловно, подразумевается для понимания судеб двух героинь-актрис, Аркадиной и Нины Заречной.

В комедии Карпова актёрская среда изображена столь типично, что пьеса местами превращается в фельетон о современном театре. Здесь нашлось место всем темам, поднимаемым в то же время и театральной критикой, обращавшейся к театральной повседневности.

Положение дебютанта

Ксения рассказывает матери, как добивалась права на дебют у директора частного театра Костромина:

Вы думаете, легко мне было дебюта добиться... Легко?.. Видели вы, как я с утра до ночи бегала по разным концам города, чтобы только сыграть-то мне у него дали один раз... Костинька-то как надо мной ломался... (Представляя Костромина.) «Я, говорит, вас не знаю... Я не могу всех пускать в свой театр!..» Слышите, мама... всех! Какова штучка!.. «Вы, говорит, роль провалите, да и уедете опять в Царёвококшайск, а каково мне за вас перед публикой глазами хлопать!..» Ну уж тут я не выдержала!.. Отрапортовала его!.. Да потом и испугалась!.. А ну как не даст дебюта!.. (с. 4). Конкуренция в труппе

Ксения (с раздражением). Да, был приём!.. Вызывали меня!.. Хлопали без конца... А я выходила с милой улыбкой раскланиваться... А за кулисами меня встречали шуточки, насмешки, колкости!.. Я чуть не разревелась, как Орловская меня в шпильки приняла!.. А делать нечего — выходи, играй... (С волнением.) Ах, людишки подлые!.. <...> Орловской моё поступление поперёк горла стало!.. Актриска-то ведь она коричневенькая. Позеленела вся, как меня публика принимать стала!.. Физиономию у ней перекосило всю на сторону!.. <...> Матронова тоже старушка миленькая <...> так и шипит, так и шипит... (с. 4). Как делается успех

Очень многое зависит от богатого покровителя. Умудрённая жизнью актриса Матронова рассуждает о московской купчихе-меценатке с полумиллионным капиталом:

Да ведь Крахмалова чуть не в пятистах тысячах. Два магазина имеет... Это клад чистый!.. Кого она полюбит, тому умирать не надо!.. <...> Она и на всю Москву разнесёт про успех, она и полтеатра публики пригонит, она и рецензента обедом накормит, она и подарок в бенефис поднесёт!.. да если только она захочет, она всё Замоскворечье на ноги поднимет!!. Одно слово сила чернозёмная, непомерная!.. (с. 5).

Ещё одна составляющая успеха — «гардеробчик» актрисы.

Платья от Минангуа, бриллианты... Это, знаете, в нашем деле много значит... Да по теперешним пьесам, откровенно говоря, совсем и не нужно таланта!.. Был бы приличный туалет, рожица смазливенькая, развязность... И очень даже хорошо роль сойдёт... Честное слово!.. А уж в газетах так распишут, так распишут — не приведи Бог!.. Звезда первой величины — вот как!.. (с. 5). Купечество и актёры

В числе покровителей актёров купечеству принадлежит особая роль. Богатая купчиха Крахмалова после дебюта Ксении приезжает к ней в дом познакомиться и объясняет свою тягу к людям искусства:

Вот уж пять лет безвыходно в вашем закулисном мире вращаюсь... Много у вас там, по правде говоря, подлости, гадостей, да много и хорошего... Прекрасные есть люди... А главное, живёте вы всё-таки душой, сердцем!.. Вот что меня и тянет к вам... А ведь у нас в «купецком-то сословии», кроме барыша да утробы ничего нет... Одна тоска... (с. 4).

Сами актёры комментируют ситуацию, общую для Москвы и провинции:

Ордынский. В публике нынче сплошной купец пошёл!.. Он успех создаёт... А купец любит актрису богобоязливую, скромную... (с. 23).

Даже успешная Ксения Барсова вспоминает из опыта службы в провинции: «Очень трудно по вкусу казанскому купцу потрафить!.. Очень трудно!..» (с. 6). Подношения от публики

Ксения (горячо.) У вас уж если кого полюбят, так умирать не надо... И приёмы, и подарки, и бенефисы битком!.. Москвичи своего не выдадут!.. Хорош ли, нет ли — наш и кончено!.. У вас благодарная публика!.. Такой публике служить приятно!.. <...>

Матронова (торжественно). Отныне, Ксения, ты на дороге к славе... Служить в Москве это не то, что в каких-нибудь Тетюшах... Москва — театральный город... (с. 6—7). Обывательские предубеждения против актёров

Если для своих родителей Ксения — «жрица искусства», то для родителей её жениха она — «актёрка, актёрка и есть», её товарищи по сцене — «актёришки» (с. 21). Отец Петра Голосова убеждён, что сцена — «это рассадник в некотором роде беспутства», «что у нас в обществе на актрис смотрят не хорошо», «неприлично иметь жену актрису» (с. 25—27).

Голосов (авторитетно). <...> путь этот узкий и скользкий...

Митродора Семёновна (в тон мужу). Чего уж... Одно слово — актёрка (с. 11). Продажность прессы

Публика восторженно принимает Ксению Барсову, а газеты ругают её игру. Северов негодующе обличает рецензента «уважаемой газеты» Малкина за лживые статьи:

Северов. <...> статьи о Барсовой чистейшая ложь!

Малкин. Что за фантазия!

Северов (горячо). <...> Я давно знаю, что для вас, г-н Малкин, слова «честь, совесть» давно утеряны... Я знаю, что вы весьма равнодушно торгуете печатным словом!.. Вы продаёте его и в розницу, и оптом, и по знакомству с уступочкой... Вы берёте и деньгами, и обедами, и улыбочками, и поцелуями! <...> Газета для вас не более, чем мелочная лавочка... Вы сделали её предметом купли и продажи... Пользуясь вашим положением рецензента, вы безнаказанно клевещете на всё, что вам не кланяется, не подличает перед вами! <...>

Вы забрасываете грязью девушку, которая виновата только в том, что имела успех, не прибегая к вашим покупным рекламам. <...>

Вместо того, чтобы поддержать талантливого человека, вы топите его!.. Где же ваша любовь к театру, о которой вы так громко ратуете в статейках!?. Нет её у вас, и не может быть!.. Ничего у вас нет, кроме жажды к пятачку!.. Обманываете вы публику, развращаете актёров, губите святое дело театра!.. Торгаши вы, а не представители печатного слова! (с. 19). Необходимая стойкость на поприще актёра

Ксения. Я театр, сцену страшно люблю!.. А что же мне делать, если я не могу теперь... У меня на душе кошки скребут, голова трещит, а я должна идти инженю комик из себя изображать на утешение почтеннейшей публики!?. (с. 30—31). Репертуар невысокого качества

Характерны сетования комика Добрынина, выбирающего пьесу для своего бенефиса:

Хочется, чтобы и афишная пьеса была, и литературная-то, и сценичная-то, и публике по вкусу, да чтобы и роль-то была! Хоть разорвись!.. Островского поставить — публики в театре хоть шаром покати. Нынче публика не любит голову утруждать. Ей подавай что-нибудь лёгкое, весёленькое... Или если драма, так драма!.. Кровь чтобы с афиши лила!.. Собаки чтобы на афишу лаяли! вот он на что идёт, зритель-то нынешний! Чистая беда!.. (с. 23).

Под конец Добрынин останавливается на низкопробной переделке знакомого автора, якобы переведённой с испанского:

Подумайте, труд-то какой!.. С испанского на русские нравы пьесу переделал!.. Ни слова по-испански не знает... Вдвоём с супругой работал, детишки помогали... Я к вам поехал, а он в холодных простынях лежит!.. Языка лишился... и так-то он у него хромал в пьесах... (с. 35). Театральные ошибки

В «Жрице искусства» говорится о постановке «Горя от ума» Грибоедова, когда Добрынин в роли Скалозуба дважды сбивается с реплик:

«За третье августа; засели мы в траншею;

Ему дан с бантом, а мне в шею!..» (с. 16).

«Взглянуть, как треснулся он — грудью или об пол!» (с. 17).

Актёр перевирает слова, поскольку нетвёрдо выучил текст, но не хочет признаться в этом и ссылается на якобы больное горло, мешающее говорить стихами. Ошибки актёров на сцене, оговорки в репликах — частые случаи в сценической практике, служащие источниками многих театральных анекдотов. В «Чайке» Чехова такой анекдот рассказывает старый театрал Шамраев о трагике Измайлове: «Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков, и когда их вдруг накрыли, то надо было сказать: «Мы попали в западню», а Измайлов — «Мы попали в запендю»... (Хохочет.) Запендю!..» (XIII, 43). Подобные истории случались не только с малоизвестными актёрами, но и со знаменитостями и потом передавались из уст в уста, долго кочуя в театральной среде. Журнал «Артист» в двух последних номерах успел опубликовать на эту тему большую работу Д. Гарина, где сообщалось о многих похожих случаях2.

Очевидная злободневность всех обозначенных тем и стоящих за ними проблем в комедии Карпова сочетается с удивительной быстротой их разрешения. Все конфликты в пьесе сгруппированы вокруг образа Ксении Барсовой, и к финалу все препятствия на её пути оказываются устранены. Недоброжелатели Ксении превращаются в её друзей, прежние друзья окружают её ещё большей заботой, бывший жених уже не прочь взять в жёны актрису, так что теперь она сама с лёгким сердцем отказывается от него, и даже газета выходит с хвалебной статьёй в её адрес. Перевод всех конфликтов в разряд условных соответствует традиционному представлению о финале «сценичной» комедии. Ближе к финалу начинают звучать и моральные авторские сентенции, награждающие и порицающие персонажей в соответствии с отведённым каждому местом: «Хороший человек и в жизни и на сцене хороший, а плохой везде плох!» (с. 29); «лучше вовремя разочароваться, чем наряжать ворону в павлиньи перья!» (с. 32); «вам неприлично иметь жену актрису, а нисколько не стыдно жениться из-за денег, не любя, на мешке золота!» (с. 34).

Выпад героя «Чайки» против пьес с «моралью» был направлен и против комедии Карпова, тем более что в том же монологе Треплева звучит выражение «жрецы святого искусства». В творчестве Чехова встречаются выражения «жрецы науки» и «жрецы Фемиды», встречается и выражение «святое искусство», но «жрецы святого искусства» — единожды только в «Чайке».

Петербургская премьера «Жрицы искусства» состоялась 30 января 1891 года в бенефис М.В. Ильинской, в прошлом актрисы московского Малого театра. Современный обозреватель писал об этом спектакле: «Пьеса имела шумный успех в день бенефиса. Разыграна она была весьма добросовестно. Бенефициантка насколько можно просто сыграла главную роль. Все остальные — г-жи Левкеева, Жулёва, Стрельская, гг. Варламов, Давыдов, Сазонов, Далматов, Ленский и др. способствовали успеху». Особо была отмечена роль Добрынина: «В роли комика г. Сазонов был очень хорош»3.

В апреле 1893 года состоялась премьера «Жрицы искусства» в Малом театре. Ксению играла Е.К. Лешковская, Петра — А.К. Ильинский, Северова — А.И. Южин. Пресса более благосклонно отнеслась к самой пьесе, чем к постановке: «Пьеса эта бесспорно одна из удачных в репертуаре автора. Она написана искренне, правдиво, тепло. В ней автор рисует несколько довольно верно схваченных сценок из закулисного актёрского мирка и примыкающей к этому мирку среды людей других общественных положений»4.

Вместе с «Симфонией» Модеста Чайковского и «Чайкой» Чехова «Жрица искусства» могла бы составить трилогию о людях искусства, проходящих испытание талантом, славой и любовью. Но как же различаются сценическая судьба этих пьес и тот след, который они оставили в истории русского театра! Постановка «Жрицы искусства» получила «шумный успех», постановка «Симфонии» — успех довольно скромный. Премьера «Чайки», поставленной Карповым в октябре 1896 года, имела не просто неуспех, но закончилась полным провалом. Со временем оценка этих пьес как явлений искусства решительно переменилась. «Жрица искусства» может служить примером «сценичной» комедии, не претендующей ни на какие новые формы. «Симфонию» можно считать примером «литературной» пьесы, автор которой пытался преодолеть засилье театральной рутины путём обновления некоторых сценических приёмов. В «Чайке» сценическое новаторство предстало как практическая система, сумевшая преобразить отечественный и мировой театр и сделать Чехова одним из ведущих драматургов XX и XXI столетий.

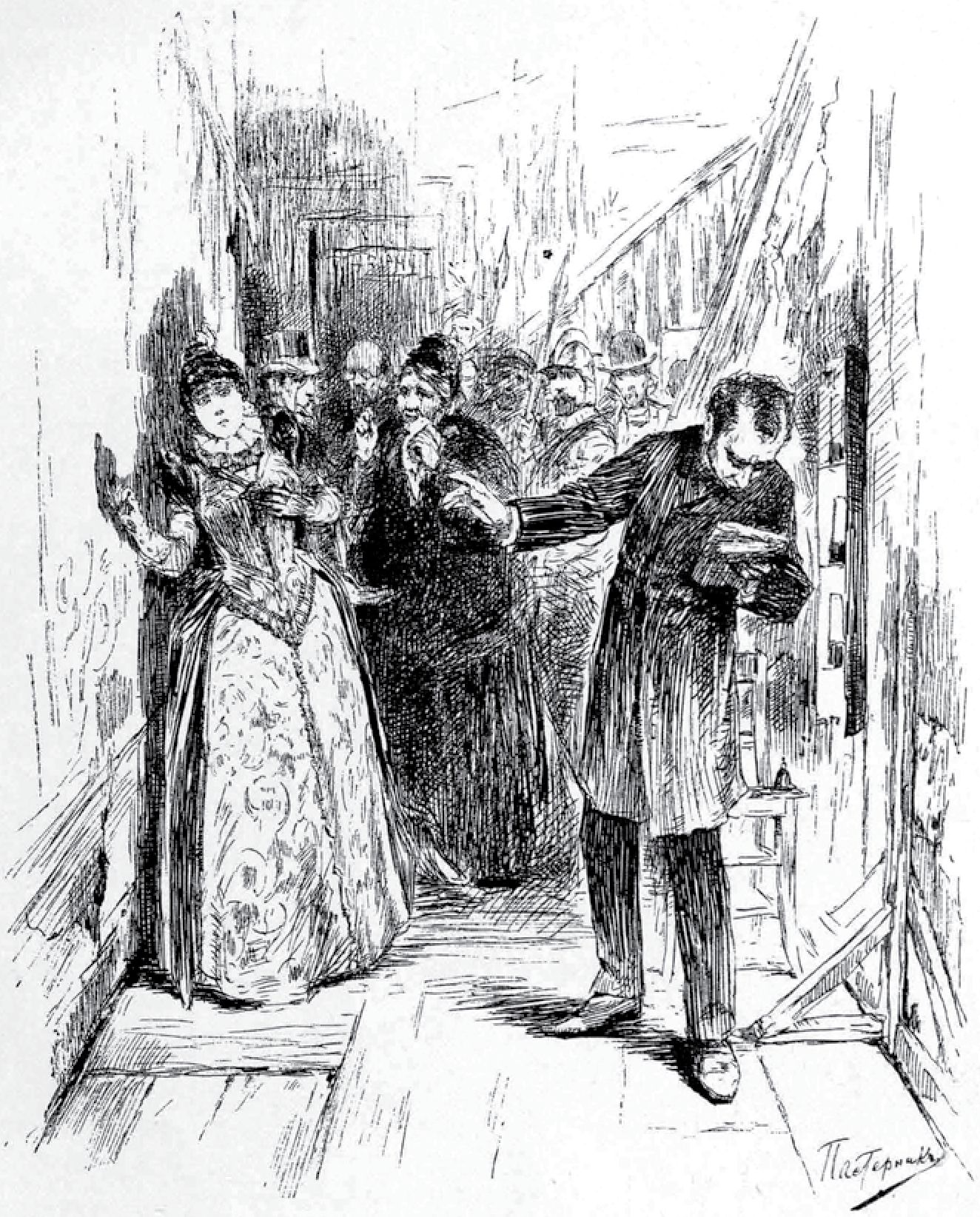

Первый выход. Рис. Л.О. Пастернака

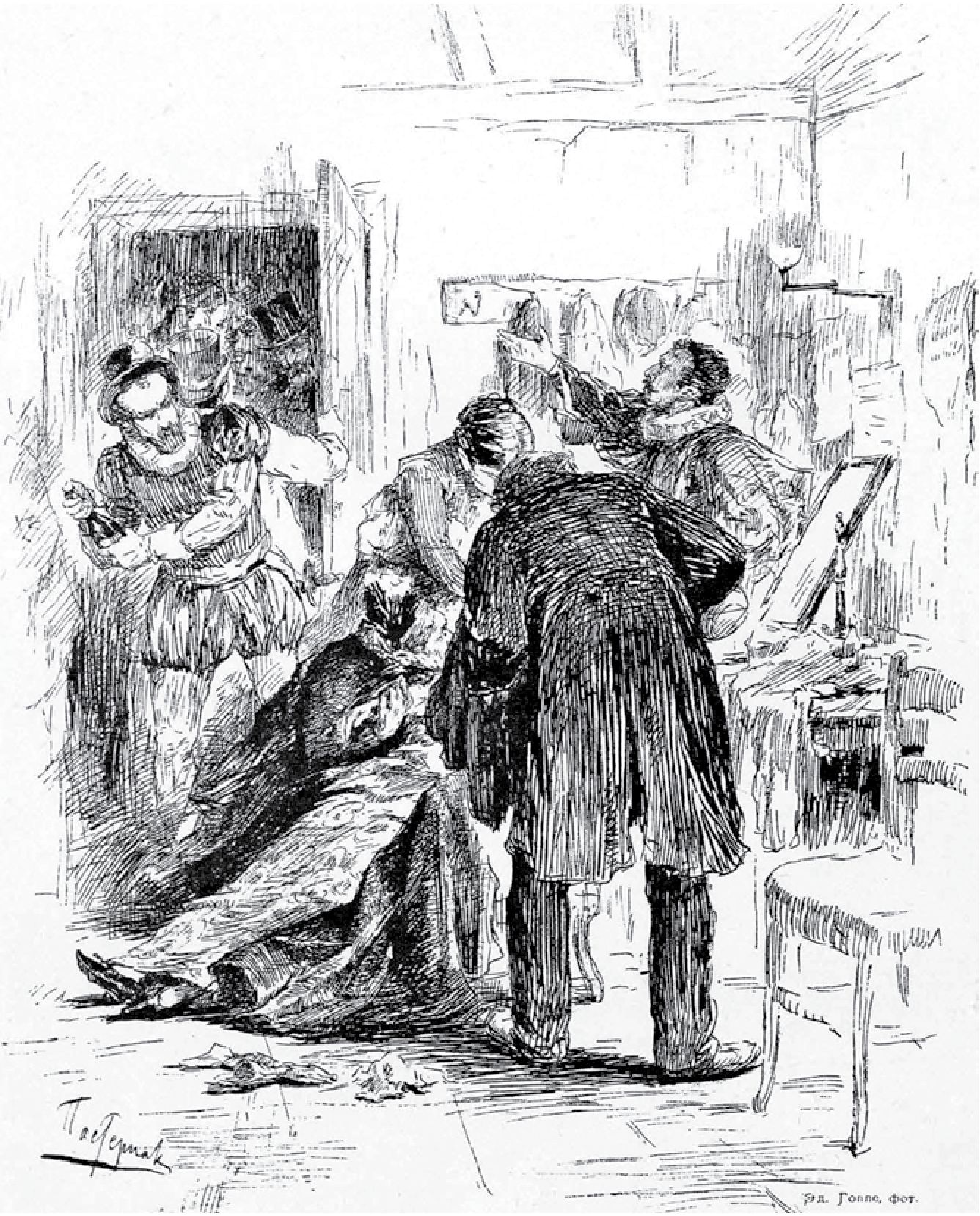

Ошикали. Рис. Л.О. Пастернака

Новая роль. Рис. из альбома К.В. Аллерса

Первая роль. Рис. из альбома К.В. Аллерса

Венок. Рис. Л.О. Пастернака

Инженю. Рис. из альбома К.В. Аллерса

Первый любовник в комедии. Рис. из альбома К.В. Аллерса

Первый любовник и герой. Рис. из альбома К.В. Аллерса

Заставка к статье «Курс театрального грима». Рис. Л.О. Пастернака

В уборной. Рис. Л.О. Пастернака

Комик. Рис. из альбома К.В. Аллерса

За рецензией. Рис. из альбома К.В. Аллерса

Первая страница журнальной рецензии на «Жрицу искусства»

Примечания

1. Жрица искусства (Свободная художница)». Комедия в четырёх действиях Ев. Карпова // Артист. 1891. № 14. Приложения. С. 1. Далее страницы указаны в тексте.

2. Гарин Д. Театральные ошибки // Артист. 1895. № 45. С. 60—67; № 46. С. 100—114.

3. Г. Современное обозрение. Петербург // Артист. 1891. № 13. С. 164.

4. Х. Современный театр. Москва. Малый театр. «Жрица искусства», ком. в 4 д. Е.П. Карпова // Артист. 1893. № 29. С. 136.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |