Ю.В. Соболев считал, что в рассказе «Ариадна» Чехов воспользовался именем (добавим: и отчеством) дочери инспектора таганрогской гимназии Григория Череца и падчерицы учителя А. Мальцева, вышедшей замуж за учителя В.Д. Старова, той самой Ариадны, которая нам встречалась уже в рассказе 1880 года. Внутренний же облик таганрогской Ариадны Черец, как думалось исследователю, дал основу образу Маши Шелестовой в «Учителе словесности». Однако требовательная и капризная по натуре, интересовавшаяся в основном своими нарядами и поклонниками, таганрогская Ариадна ближе к своей литературной тезке, чем к Шелестовой.

Произошло характерное для Чехова художественное раздвоение жизненного впечатления (которого не заметил тогда Ю. Соболев1): в одном произведении нашло место замеченное психологическое противопоставление в определенной ситуации (образованный симпатичный учитель и жена-мещанка — в «Учителе словесности»), в другом — своеобразие женского характера (красивая, но холодная и эгоистичная до бесчеловечности героиня «Ариадны»). Ситуация и образ, слитые в действительности, в творческой лаборатории писателя разошлись по разным путям.

Итак, имя героини и самый общий психологический рисунок образа могли жить в памяти художника еще с гимназических лет. Если в юмористическом рассказе «Папаша» облик Ариадны Черец не был замаскирован, но героиня, обязанная ей своим существованием, сразу после появления «шмыгнула в соседнюю комнату» и больше не появилась, то в рассказе 1895 года все наоборот: в нем нет откровенных аналогий таганрогским событиям, но материал, почерпнутый из них, имеет важное, а не эпизодическое значение. От раннего осознания особого женского характера (сочетание прекрасной внешности с легкомысленной и эгоистической сущностью) ведет первая и весьма характерная нить к главному типическому обобщению в рассказе — образу Ариадны.

Но потому и было возможно в середине 90-х годов назвать рассказ редким именем реальной женщины, что судьба ее для Чехова уже отошла в далекое прошлое. (В «Папаше» это было возможно, как уже говорилось, совсем по другой причине: молодой новеллист, опыт которого исчерпывался тогда всего несколькими рассказами, не воспринимал еще действительные факты как «сырой» материал и мог ставить их рядом с выдуманными, не смущаясь их разнородностью.)

В рассказе «Ариадна» центральный образ находится в том же психологическом противопоставлении главному мужскому образу, которое Чехову пришлось наблюдать в Таганроге: красивая эгоистка — страдающий и любящий человек. Есть и еще сходное обстоятельство: жена Старова бросила мужа и уехала с другим человеком, чеховская Ариадна тоже бросает любящего ее Шамохина и уезжает тайно с другим, с Лубковым.

К воспоминаниям детства мог иметь отношение и князь Мактуев, искавший руки Ариадны: в жизни реальной Ариадны была, оказывается, такая же именитая фигура — граф Кочубей, как полагает В.Д. Седегов2, или князь Максутов, как утверждает другая исследовательница таганрогских источников творчества Чехова3. Этот внефабульный персонаж упоминается дважды — в начале и в конце истории любви Шамохина к Ариадне — и, окольцовывая таким образом рассказ, является необходимым элементом его новеллистической композиции.

Вот все, что есть в рассказе от давних времен. Немного, но все существенно.

Однако мы сделали бы грубую ошибку, если бы фактическую основу главного характера в его сложных взаимоотношениях с характерами других героев ограничили бы только материалом воспоминаний о далеких таганрогских годах.

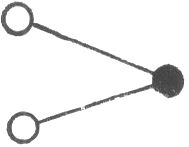

Реальные источники художественных созданий Чехова не бывают хронологически или предметно однородными. Путь от жизни к его сюжетам — не прямой. Он проходит не от одного реального явления к одному художественному воплощению*, а от одного реального — к двум или нескольким** художественным:

|

Ариадна Черец в ее взаимоотношениях с учителем В.Д. Старовым и графом Кочубеем (или князем Максутовым) |

«Папаша» (Ариадна — учитель) «Учитель словесности» (Маша — учитель) «Ариадна» (Ариадна — Шамохин и Ариадна — Мактуев) |

Поневоле в этот путь от одного реального характера к разным художественным образам оказываются втянутыми люди, окружающие это реальное лицо: ведь характер не может выявить себя иначе, чем в отношениях с другими характерами.

Но главная линия от жизни к сюжетам во всех трех произведениях — едина: от одной личности, Ариадны Черец, — к героиням «Папаши» (эпизодическое лицо), «Учителя словесности» (с упором на психологическое противопоставление главного героя жене-мещанке) и «Ариадны» (с вниманием к характеру главной героини).

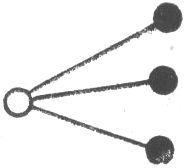

Может этот путь проходить и от нескольких реальных источников к одному художественному воплощению:

|

Главный характер (Ариадна Черец и ее окружение. Таганрог 70-х годов) Возможные другие связи сюжета с действительностью |

«Ариадна» |

Вот этот многоступенчатый способ включения жизненных впечатлений в художественное произведение и является наиболее характерным для художника-реалиста. Для Чехова в особенности.

Какие, однако, имена или факты следуют за этим ранним, таганрогским материалом, с которого мы начали обзор источников «Ариадны»?

Вникая тщательно в биографические материалы, мы приходим к выводу, что реальное зерно «Ариадны» образовалось из соединения этих первоначальных (таганрогских) впечатлений с новейшими. Новейших, как мы увидим, значительно больше, так что основной круг жизненных впечатлений, давших содержание рассказу, всего лишь трех- или четырехлетней давности. Связан он теснейшим образом с событиями, свидетелем, а отчасти и участником которых Чехов был в 1891—1894 годах.

Напомним, что «Ариадна» по своему художественному строению — «рассказ в рассказе». Фабулу ее составляет история любви и разочарования Шамохина, которую рассказывает повествователю сам герой. И то, что повествователь — это писатель, да еще совершающий заграничное путешествие по тому же приблизительно маршруту, что и сам Чехов, бывший в Европе в 1891 и 1894 годы, — это лишний штрих к автобиографичности реальной атмосферы, в которой родился рассказ***.

Европейские города, в которых происходит действие в рассказе, беспрерывные дожди и холод в Аббации, посещение героями итальянских музеев и выставок, живые подробности курортного быта — все это в рассказе восходит к авторским впечатлениям. «Прямо с действительности, кажется, не списываю, но иногда невольно выходит так, что можно угадать пейзаж или местность, нечаянно описанные», — признавался Чехов в беседе с одним из современников4. Но «угадываются» в «Ариадне» лишь пейзажи подмосковных, среднерусских усадеб, в которых жил писатель, европейская же местность обозначена точно.

Некоторые фразы из писем Чехова, написанных из-за границы, играют роль путеводителей к описаниям курортной обстановки в рассказе.

Так, отмечая тесноту строений в Аббации, Чехов писал своему приятелю, архитектору Ф.О. Шехтелю: «...отели жмутся друг к другу» (Письма, т. V, стр. 319). Герой рассказа Шамохин, наслышавшийся об этом райском уголке и приехавший сюда по зову Ариадны, тоже с досадой увидел, что прекрасный вид на бухту в Аббации загораживают «отели и их dépendance'ы нелепой мещанской архитектуры, которыми застроили весь этот берег жадные торгаши, так что большею частью вы ничего не видите в раю, кроме окон, террас и площадок с белыми столиками и черными лакейскими фраками». Из заметки в письме (сделанной словно для памяти, как в записной книжке: «отели жмутся друг к другу») выросла целая картина.

Еще подобный же пример. О том, как много внимания на курортах уделяется еде, Чехов писал сестре из Италии 15 апреля 1891 года: «Что ни порция, то целая композиция...» (и далее перечислял составные части «композиции»). Как эхо, этим словам вторит в рассказе Шамохин: «Утром нам подавали кофе, но не просто по стакану кофе, a café complet, то есть с молоком, маслом, булками, подковками»5.

Но зеркальные отражения в рассказе действительных бытовых картин сами по себе мало что дают для понимания творческого процесса писателя. В этом сознательном (а вовсе не нечаянном) повторении действительных черт было нечто от раннего Чехова, любившего вводить в вымышленный мир реальные образы в неизменном виде. Зрелый Чехов обыкновенно соблюдает эту точность (насколько она вообще может быть соблюдена в художественном произведении) преимущественно в описаниях экзотических, непривычных для его пера (Венеция в «Рассказе Неизвестного человека», Ялта в «Даме с собачкой»).

Для нас, однако, интереснее те связи рассказа с действительностью, которые дали жизнь его фабуле.

В том, что произошло между Ариадной, Шамохиным и Лубковым, есть заметное сходство с драматическими событиями жизни Л.С. Мизиновой, относящимися к 1893—1895 годам. Хотя Лика Мизинова, любившая Чехова много лет, ни складом характера, ни внешностью не напоминает героиню рассказа****, однако в событиях, которые ей пришлось пережить в эти два года, столько совпадений с рассказанными Шамохиным, что считать их случайными невозможно6.

Героиня рассказа, не удовлетворенная слишком скромным влюбленным, упрекает его в рассудительности и нежелании отдаться «порыву». Она вступает в связь с опытным знатоком женщин, с общим знакомым ее и Шамохина, Лубковым, и в отсутствие Шамохина (который с горя спешно уехал на Кавказ) едет с ним за границу.

Не вытерпев длившейся годами неясности в отношениях с Чеховым, постоянно страдая от ревности, Лика Мизинова начала, по ее словам, «прожигать жизнь» и, хоть в шутку, приглашала приехать «помогать поскорей прожечь ее» (письмо от 8 октября 1892 года)7.

Правда, упреки Ариадны Шамохину вполне соответствуют уже сложившимся у нее порочным взглядам на жизнь, а в призывах Лики есть штрих, в котором звучит новая в ее жизни нота горечи и надрыва. Но это пока не мешает событиям в рассказе развертываться параллельно их ходу в действительной жизни: «Прожигая жизнь», Лика увлекается И.Н. Потапенко и в марте 1894 года вслед за ним уезжает за границу (это происходит в отсутствие Чехова, который был в Ялте). Потапенко имел (как и Лубков в рассказе) семью и славился, по воспоминаниям современника, тем, что был любим женщинами и «умел» их любить8. Он, по свидетельству того же мемуариста, был общительным, веселым человеком и «жил расточительно». Лубков, которого Шамохин представил повествователю как «милого человека», тоже «был всегда весел, все ему было смешно» и тоже тратил уйму денег.

Но в увлечении Лики настойчиво звучит мотив par depit5*. О Потапенко, так же как и о других своих поклонниках, она упоминает в письмах к Чехову всегда с колкостью. Этого мотива нет в отношении Ариадны к Лубкову; она просто выбирает для себя более удобный пока вариант.

В Аббации между Ариадной и Лубковым возникают сложные отношения, главным образом из-за недостатка в деньгах. И он, оставив ее одну, уезжает в Россию. Потапенко, человек более высокой духовной организации, испытывал, кроме денежных, сложности и иного характера (искренность его отношений к Лике пришла в противоречие с неумением или нежеланием порвать с женой), но так или иначе уже 14 июля 1894 года Лика писала Чехову, что Потапенко ей «коварно изменил» и «бежал в Россию». Чехов еще в марте хотел поехать вслед за Ликой в Париж. «Будь у меня тысяча или полторы, я бы в Париж поехал, и это было бы хорошо по многим причинам», — писал он Суворину 27 марта 1894 года, в тот же день, когда в письме к Лике спрашивал с полускрытой тревогой: «Как-то Вы в Париже? Что французы? Правятся? Ну что ж, валяйте». За границу Чехов попал только в сентябре 1894 года. В Ницце он получил несколько писем от Лики. Поняв из них, что Лика беременна (она просила, если Чехов приедет к ней в швейцарскую деревню, куда она приглашала его, «ничему не удивляться», подчеркнув эти слова в письме от 21 сентября/3 октября), он писал сестре 2 октября, что Потапенко «свинья». Надо полагать, что к этому времени относится первая запись Чехова к рассказу «Ариадна»:

«Но зачем вы одни? Как он мог оставить вас одну? (она беременна).

Он поехал в Россию за деньгами» (Записная книжка I, стр. 26).

Ариадна из-за границы пишет Шамохину, Лика — Чехову. В письмах, несмотря на разность чувства, которыми они были продиктованы, много общего. Ариадна, по ее словам, «глубоко, бесконечно несчастна»; первые письма ее подписаны так: «брошенная Вами Ариадна», «забытая Вами» и т. д. Ср. в письмах Лики, еще из России: «...не забывайте ту, которую Вы бросили» (30 декабря 1892 года) и особенно из-за границы: «Не забывайте отвергнутую Вами Л. Мизинову» (15 марта 1894 года); в письме 4 июля 1894 года: «Ничего не понимаю <...> почему меня забыли»; «Я здесь очень несчастна!» (20 сентября 1894 года); «...я очень, очень несчастна» (7 октября 1894 года).

Ариадна в своих письмах упрекает Шамохина, что он «не протянул ей руку помощи, а взглянул на нее с высоты своей добродетели и покинул ее в минуту опасности», и просит приехать и «спасти ее». Лика еще из Москвы, в период «прожигания жизни», просит Чехова: «Ах, спасите меня и приезжайте!» (8 октября 1892 года) — и тоже упрекает Чехова: «Есть на свете человек, который мог бы удержать меня еще от этого сознательного уничтожения себя, но этому человеку нет до меня никакого дела» (30 декабря 1892 года). В ее заграничных письмах (начиная с самого первого, еще по дороге в Париж, из Берлина — от 15 марта 1894 года) — просьбы приехать, чтобы помочь рассеять тяжелое настроение.

Даже почерк Ариадны, по описанию Шамохина, крупный и нервный, с помарками и кляксами, напоминает размашистый и небрежный почерк Лики, писавшей свои письма чаще всего в состоянии душевного смятения.

Больше чем через год после возвращения в Россию, под впечатлением новых встреч с Чеховым, Лика подписала одно из писем к нему так: «Отвергнутая Вами два раза [Ар], т. е. Л. Мизинова» (1 ноября 1896 года). «Ар» — это первые две буквы имени Ариадна. Сознательность зачеркнутой «описки» очевидна (иначе не было бы связки «т. е.»).

Странно, что никто из исследователей, читавших письма Мизиновой, не обратил внимания на этот вычерк в подписи Мизиновой (цитировали явно бессмысленно: «Отвергнутая Вами два раза, т. е. Л. Мизинова»).

Рассказ, который Лика могла прочитать сразу после публикации (он появился в декабрьском номере журнала «Русская мысль» за 1895 год, а она в Россию вернулась еще осенью), наверное, напомнил ей то время, когда она писала Чехову в Аббацию и Ниццу, чтобы он приехал к ней повидаться. Это предположение тем более вероятно, что, подписав таким образом свое письмо, Лика сделала к нему приписку: «Да, здесь все говорят, что и «Чайка» тоже заимствована из моей жизни...» (курсив мой. — Э.П.). Обычно эти строки цитировались без подчеркнутых нами слов — именно потому, что с именем Мизиновой не связывалось никакого другого произведения, кроме «Чайки». Между тем перед нами пример отражения одного жизненного материала в разных художественных произведениях.

Лика не обижалась на Чехова за то, что он дважды воспользовался фактами ее личной жизни, да еще того времени, когда они ему не могли быть безразличны. Может быть, она инстинктивно чувствовала, Что именно этим ей было суждено остаться в памяти людей. И только очень волновалась, когда узнавала близкие ей обстоятельства и подробности, или плакала.

Все это отчасти объясняет, почему Чехов не форсировал печатание рассказа, рукопись которого была отослана еще 9 апреля 1895 года. В письме к В.М. Лаврову, сопровождавшем рукопись, Чехов просил его и В.А. Гольцева (который был в близких отношениях и с Потапенко и с Ликой) прочитать рассказ и решить, годится ли он для «Русской мысли». И если они признают его годным (как и случилось), то все-таки не печатать рассказа прежде, чем будет напечатан другой рассказ, еще не оконченный, — «Убийство». С рассказом «Ариадна» ему хотелось повременить...

После «Попрыгуньи», надолго лишившей его такого преданного друга, каким был Левитан (а также нескольких добрых знакомых), Чехов старался не давать повода для отождествления его сюжетов с действительными событиями.

В «Ариадне» угадываются лишь начальные события романа между Ликой и Потапенко (как в «Чайке» — последующие9). Чехов не исполнил просьбы Лики и не встретился с ней за границей — Шамохин откликнулся тотчас на зов Ариадны и стал ее любовником. Предполагавшаяся вначале беременность героини не была введена в рассказ, ведь это было бы еще одно обстоятельство, напоминавшее личную драму Лики. Лика училась за границей пению (и неудачно), Ариадна — живописи (тоже не имея таланта) и т. д., вплоть до того, что Лика была блондинкой, Ариадна — брюнеткой. Невозможно не почувствовать во всем этом сознательного «отхода» от фактов, которые подсказывала реальная жизнь. Как далек этот способ преображения жизненного материала от того, который был характерен для юмористических сценок начала 80-х годов! Теперь бородку «под Оффенбаха», если б она понадобилась для портрета героя, Чехов вряд ли стал бы сочетать с именем и профессией ее владельца, как это произошло, когда писался рассказ «Ворона». Точность по отношению к портрету оригинала зрелый Чехов допускал крайне редко и обычно лишь на периферийных ответвлениях сюжета. Даже в «Попрыгунье», где в гостях Ольги Ивановны современники по внешним признакам угадали актера Малого театра А.П. Ленского, певца Большого театра Л.Д. Донского, драматурга Е.П. Гославского и других, легко могли бы также узнать московского профессора Штерка (в приглашенной к больному Дымову знаменитости — докторе Шреке) — внешние портреты главных героев далеко отстояли от своих «первоисточников»: Левитан был брюнет, Рябовский — белокур, С.П. Кувшинникова была уже немолода, Ольге Ивановне исполнилось 22 года и т. д.10 И если все-таки произошло их «опознание», доставившее Чехову неприятности, то благодаря иному, более опасному сходству — в событиях, взаимоотношениях действующих лиц, отчасти характерах.

Личная жизнь Лики не была столь широко известна, как жизнь художницы Кувшинниковой, тем не менее Чехов по-человечески не мог не подумать о том, как будет воспринят рассказ теми, кто хорошо был осведомлен о ее судьбе.

Важнее для нас, однако, другие, чисто творческие соображения, которые диктовали Чехову иной ход фабулы, навеянной действительностью. События треугольника Мизинова — Чехов — Потапенко развертывались в жизни драматичнее в той части, которая касалась судьбы женщины. В рассказе сильнее зазвучала драма мужчины, который вел себя по отношению к героине более благородно и самоотверженно, чем его соперник. Такое смещение драматического центра событий отвечало главной задаче рассказа — создать тип женщины, не способной на глубокое чувство. Мотив материнства героини не только мог бы «выдать» жизненную основу фабулы и скомпрометировать Лику в глазах ее знакомых: беременная, да еще брошенная одна на чужбине, Ариадна вызывала бы к себе сострадание читателя, в ней был бы момент человечности, которого она в рассказе лишена. И автор, смешав карты действительных событий, ввел в рассказ то, что больше соответствовало характеру, который складывался в процессе работы над рассказом: он заставил Шамохина мечтать о ребенке, который был бы хоть каким-то оправданием его связи с Ариадной, и тем самым сосредоточил читательское внимание на безнравственности героини.

Личность героини требовала иного развития событий и иного их завершения по сравнению с тем, что художнику могла дать жизнь Лики Мизиновой. Ей были свойственны недостатки иного рода, чем те, из которых образовались негативные стороны личности Ариадны. Она была, может быть, безалаберной, неусидчивой, необязательной в деловых отношениях. Возможно даже, что в отношениях с Чеховым она иногда теряла чувство меры (если это недостаток для любящего человека). Но женского хищничества, уменья эксплуатировать чувство влюбленного в нее человека — всего этого нет ни в письмах Мизиновой к Чехову, ни в известных нам фактах ее общения с другими людьми.

Итак, психологический облик Ариадны создавался вне ассоциаций с внутренним миром Лики Мизиновой. То же самое, кстати, произошло с героиней «Чайки», в чем-то повторившей внешнюю судьбу Лики: в целом образ Нины Заречной вырос на иных, духовно более высоких началах и в иной индивидуальной характерности.

Есть определенная закономерность в том, как складываются в сюжетах зрелого Чехова события, восходящие к действительности (мы имеем в виду события, имеющие отношение к фабульной линии произведения): в ходе развития они круто меняют направление, соответствовавшее действительности, и в финале не присутствуют совсем. Сложившийся литературный характер ведет себя в вымышленном мире, подчиняясь лишь собственной логике, и в финальном разрешении сюжета действует как ударная сила. Это в юмористической новелле 80-х годов финал мог быть подсказан жизнью или анекдотом из жизни (как в «Лошадиной фамилии», в «Смерти чиновника»). В произведении же, имеющем более сложные социально-психологические задачи, финалу предстоит развязать целый узел человеческих отношений, узел, завязанный не жизнью, а художником, лишь вдохновленным ею. Так было до «Ариадны» в «Попрыгунье», после нее — в «Чайке», в рассказе «О любви». Так было и в «Ариадне».

Героиня рассказа проявляет себя как характер не только в общении с другими людьми (здесь мы нашли фабульную нить, связывающую ее с судьбой Лики Мизиновой), но и в отношении к ним (на котором сказывается и ее представление о собственной особе). Это второе проявление сущности характера Ариадны ведет нас к другому источнику образа.

Не удивительно, что когда появилась книжка «Русской мысли» с «Ариадной», в кругу московских знакомых Чехова стали находить в героине сходство не с Мизиновой, а с другой женщиной — Л.Б. Яворской. По этому поводу Н.М. Ежов писал Чехову 28 декабря 1895 года: «...признаюсь, я посмеялся над такими заключениями чересчур догадливых читателей... И если Ариадна — Яворская, то последняя должна Вам в ножки поклониться, потому что портрет красив и блестящ, а оригинал тускл и не особенно благообразен». Однако впоследствии Ежов воспользовался этими слухами в своих клеветнических мемуарах о Чехове: он назвал «Ариадну» (как и «Попрыгунью») пасквилем и усмотрел в этом рассказе «мелочность и злобную мстительность», впрочем не указывая адресата «мести»11.

Отталкиваясь от резко отрицательного портрета героини, созданного в основном рассказчиком Шамохиным, который когда-то ее любил и потому не мог быть к ней вполне беспристрастен (и дополненного в том же направлении нейтральным повествователем), некоторые современники Чехова брали на себя смелость судить о психологии творчества писателя. «Должно быть, какая-нибудь жестокая женщина насолила ему, а он, чтобы облегчить свою душу, описал ее» — к такому выводу пришла петербургская читательница «Русской мысли», сотрудница «Нового времени» С.И. Смирнова-Сазонова12. То, что автора могла увлечь задача создания оригинального характера, ей было невдомек.

А.С. Лазарев (Грузинский) предполагал, что инициатором подобных разговоров в Москве была сама Яворская: «Как актриса, Л.Б. Яворская любила рекламу, а вздор с «Ариадной» делал вокруг ее имени некоторую шумиху»13. Протестуя против утверждения «литературных Тартюфов» (намек на Ежова), Лазарев не находил в чеховской героине пасквиля на Яворскую; сходства между ними он также не видел — на основании того, что Яворская была актрисой, Ариадна же нет.

Если обратиться к фактам и свидетельствам других современников, станет ясно, что отрицание Лазаревым и тени сходства между Ариадной и Яворской было вызвано чувством справедливого негодования против публикаций Ежова. На самом деле это сходство есть.

Чехов познакомился с Яворской в 1893 году, когда она была «восходящей звездой» театра Корша. С ней, по воспоминаниям Т.Л. Щепкиной-Куперник, у Чехова были сложные отношения: «...она ему то нравилась, то не нравилась и безусловно интересовала его как женщина»14.

Яворская была женщиной иного склада, чем Мизинова. Ей было чуждо то, что составляло обаяние Лики, — суровая простота и естественность, полное отсутствие ломанья. Яворская была натурой более волевой, эксцентричной и, может быть, менее способной на глубокое чувство, чем Лика. Как свидетельствуют современники, в актерском облике Яворской отразились черты ее характера. Отсутствие искренности и непосредственного чувства, замененного чувственной страстью, и недостаток «духовного элемента» в ее игре отмечал и рецензент коршевских спектаклей15. О том, что главной целью жизни Яворской было «не оставаться в тени», писал Н. Эфрос в некрологе16. Актер Ю.М. Юрьев, знавший Яворскую в 90-е годы, с досадой вспоминал о том же: «Все время в заботе о том, чтобы оказаться в центре общего внимания!»17 (Вспомним также приведенные выше слова Лазарева о любви Яворской к рекламе и шумихе.)

Все это характеризует Яворскую как тип человека, психологически близкого к Ариадне. Главная цель жизни Ариадны — тоже «нравиться, иметь успех, быть обаятельной!». «Эта жажда власти и личных успехов и эти постоянные мысли все в одном направлении расхолаживают людей, и Ариадна была холодна: и ко мне, и к природе, и к музыке», — рассказывает Шамохин, отмечая в Ариадне сочетание чувственности с холодностью.

Красивая и властная женщина, Яворская умела окружить себя поклонниками, которые восхваляли ее талант18. Именно об этом мечтает в чеховском рассказе Ариадна, воображая себя в кругу графов, князей, посланников, художников, артистов, которые толпились бы в ее salon'е, чтобы поклоняться ей. Если бы Ариадна была актрисой, она тоже заботилась бы о внешнем успехе прежде всего (как известно, эта черта Яворской перешла к Аркадиной в «Чайке» вместе с частью репертуара Яворской — еще пример отражения одного жизненного впечатления в разных художественных явлениях), точно так, как ее занятия живописью были рассчитаны на то, чтобы ею любовались в рабочем костюме — «во фригийской шапочке и в фартучке».

К Яворской ведет и характер духовных запросов Ариадны. В письме к Чехову из Италии Яворская вспомнила один из разговоров с ним: «Вы как художник, как психолог, как человек, говорили мне о праве человека располагать своими чувствами, любить или не любить, свободно подчиняясь внутреннему чувству» (23 марта/3 апреля 1894 года). Отзвуком этих бесед, во время которых Чехову приходилось доказывать право человека на свободу чувства, могли быть в рассказе слова Шамохина о том, что Ариадна «о свободной любви и вообще о свободе толковала, как старая богомолка».

Театральные вкусы Яворской, которая подражала внешним приемам Сары Бернар, восхищалась пьесами Ростана (и с эффектом играла в них), не могли нравиться Чехову, который замечал искусственность в игре Сары Бернар, а над Ростаном слегка посмеивался, по словам С. Мамонтова, за его «высокопарность и ходульность». Яворская в 1893 году с шумным успехом сыграла главную роль в «Чаде жизни» Б. Маркевича — в пьесе, скандальную эффектность которой молодой Чехов высмеял в «Осколках московской жизни» в 1884 году. В свете всего этого убеждение Ариадны, что «Болеслав Маркевич лучше Тургенева», легко вписывается в круг возможных высказываний Яворской.

Яворская не поняла «Чайки» и не могла ее понять; ее «неискреннее восхищение» во время чтения у нее «Чайки» в начале декабря 1895 года запомнила Т.Л. Щепкина-Куперник. Эта реакция не многим отличалась от того, как вела себя героиня рассказа (находившегося в это время уже в печати), которая, не прочитав ничего из произведений повествователя, благодарила его с восхищением за удовольствие, какое он ей доставляет «своими сочинениями».

В чеховской Ариадне нашли отражение, таким образом, некоторые существенные черты характера Яворской, хотя памфлетом на нее рассказ не является.

Как заметил Г.П. Бердников в той же книге, в истории любви Шамохина к Ариадне могли быть отзвуки еще одного события — печального эпизода из жизни младшего брата писателя, Михаила Павловича.

Произошло это весной 1893 года. Михаил Павлович, влюбленный тогда в графиню Клару Ивановну Мамуну, был объявлен ее женихом, в разлуке получал от нее нежные любовные письма, но потом, когда она перестала отвечать на письма, отправился к ней в Москву и попал на ее свадьбу с каким-то золотопромышленником. Коварство этой «маленькой графини», как ее называл Чехов, привело в отчаянье Михаила Павловича, и он, рассказав обо всем брату, просил разрешить «сию психологическую задачу» (см. Письма, т. V, стр. 205).

Один из характернейших штрихов, заключающих образ Ариадны и имеющих поэтому важное композиционное значение, не имеет отношения ни к Мизиновой, ни к Яворской, ни к графине Мамуне, но он и не выдуман автором, а взят буквально из жизни. Это — фраза: «Жан, твою птичку укачало!» — с которой Ариадна обращается к Шамохину с выражением капризного ребенка, когда пароход приходит к Севастополю. Т.Л. Щепкина-Куперник вспоминает, как Чехов ей говорил:

«...Я слышал, когда из Ялты на пароходе ехал: дама говорила мужу: «Jean, твою птичку укачало!» «Надо было слышать его капризно-детский тон, которым он передразнил эту даму!» — добавляла мемуаристка19. Случайно услышанная фраза и тон, каким она была произнесена, подошли к героине, как специально сшитый по ее фигуре костюм.

Впитав в себя различные жизненные впечатления, образ оказался намного шире каждого из них и в финале явился в жалком блеске прискучившей любовницы, которую глубоко преданный ей когда-то человек готов кому-нибудь уступить. Но такие люди не пропадают, и возможное освобождение Шамохина от гнета Ариадны сулит ей желанный княжеский титул, более соответствующий ее запросам — запросам женщины-хищницы с прекрасной внешностью.

Обобщение, лежащее в основе образа, почувствовали уже первые читатели рассказа. «Мне кажется, что имя это станет нарицательным, так оно жизненно и правдиво обозначает женщину — настоящую женщину, «la vraie femme aux hommes», — проницательно заметила Е.М. Шарова в письме к Чехову (декабрь 1895 года). Как бы в подтверждение этих слов Чехов вскоре получил письмо от незнакомой ему женщины, которая в жалобах на свою судьбу писала между прочим: «В разгроме моей семейной жизни не обошлось вот без такой госпожи Ариадны...» (письмо Л. Злобиной, 28 января 1896 года).

Слова дочери Толстого, Татьяны Львовны, о том, что ей стыдно было узнать себя в Ариадне, — еще одна читательская реакция на чеховское обобщение «отрицательного» женского начала в этом образе20. Тип Ариадны стоит в ряду высших достижений Чехова-психолога и является открытием такого же значения, как «попрыгунья», «душечка», «человек в футляре», из ранних — «хамелеон» и многие другие.

В образе Ариадны соединились, таким образом, разные впечатления времени, непосредственно предшествовавшего созданию рассказа: внешняя канва личной жизни Мизиновой 1893—1895 годов, некоторые особенности внутреннего облика Яворской, драматическая ситуация, в которую попал М.П. Чехов. Разными путями этот свежий жизненный материал слился в общий поток. Всколыхнув гимназические воспоминания о красавице Ариадне Черец, недавние впечатления вступили в таинственную связь с творческим вымыслом и вызвали к жизни один из интереснейших образов русской литературы.

Извлечения из реальности, к которым прибегают великие писатели, никогда не сводятся к простому соответствию факта искусства факту действительности. Есть доля правды в шутливых словах автора «Войны и мира» о том, что для Наташи Ростовой он «перетолок» Соню и Таню, то есть Софью Андреевну и ее сестру. В основе образа Анны Карениной лежит не одна, а по крайней мере две женские судьбы, известные Толстому. Называют два прототипа бабушки в «Игроке» Достоевского: традиционный (вторая жена деда писателя — О.Я. Антипова (Нечаева) и нетрадиционный, на который указывает лишь Л.Ф. Достоевская, дочь писателя (тетка писателя А.Ф. Куманина). «Скорее же всего это образ собирательный», — примиряет оба источника автор одной из публикаций21. Фраза, характерная для нынешнего этапа споров о прототипах.

Исследователи Достоевского недавно обратили внимание еще на один возможный прототип Федора Павловича Карамазова (отец А. Философовой), но вряд ли и это наблюдение снимает значение ранее известных «прототипов»; существование нескольких прототипов лишает это слово его буквального смысла, и мы уже все меньше употребляем его в прежнем значении.

Самое важное и вместе с тем самое загадочное в этом процессе — то, как факты личной жизни художника превращаются в художественный материал. Сколько раз приходилось художникам всего мира объяснять публике, как они используют свой жизненный опыт в произведениях! И каждый раз в этих объяснениях не хватало какой-то малости, но очень существенной, чтобы понять до конца, как это происходит на самом деле.

Гёте со всей откровенностью гения обнажил перед собеседником, увековечившим себя записью этих бесед, автобиографические истоки драмы «Торквато Тассо»: «Передо мною была жизнь Тассо, передо мною была моя собственная жизнь, и когда я слил вместе жизни этих двух столь удивительных фигур со всеми их особенностями, во мне возник образ Тассо, которому я, в качестве прозаического контраста, противопоставил Антонио, причем и для этого последнего у меня не было недостатка в образцах. Дальнейшие придворные, житейские и любовные отношения я мог взять из моего опыта, как в Веймаре, так и в Ферраре, и я могу с полным правом сказать о моем произведении: это кость от кости моей, плоть от плоти моей»22. Но что это дает нам для понимания тайны творческого процесса? То, что великий поэт брал свое добро там, где его находил, и особенно охотно, если оно было рядом. Эта истина была высказана и до него...

Сказать, как это делалось, — никто не может, с этим надо смириться нам, изучающим творческий процесс. На нашу долю в вопросе об автобиографических истоках литературного произведения остается одно — сличать «первоисточники» с художественным результатом. Что мы и стараемся делать, прослеживая пути, ведущие от жизни к сюжетам.

Сложность изучения этих путей связана с тем, что мы постоянно имеем дело с личной жизнью человека, которому судьба дала талант художника. Когда речь идет о лирических жанрах, в которых поэт высказывает («выбалтывает», как сказал бы Пушкин) свою душу, кажется все просто, хотя и там не все так уж просто. Но когда перед нами — эпический род литературы, то возникает щепетильная проблема: насколько отражено здесь личное отношение писателя к людям, давшим ему повод к писанию — кто судьбой, кто характером, кто внешностью, кто именем и т. д.

Нет сомнения, Чехову было близко все то, что переживала Лика Мизинова в 1893—1895 годах. Его внутренняя холодность в личных отношениях, будто бы вызванная подчинением их исключительной сосредоточенностью на профессиональных интересах, сильно преувеличена некоторыми исследователями (А.Б. Дерманом, Л.П. Гроссманом). Он был писателем по призванию, но не переставал быть человеком. Это ясно видно из его писем.

Письма литератора — это такой жанр, который выдает его с головой, если он и пытается в художественном творчестве что-то скрыть от читателя. Чеховские письма поражают как человеческий документ в первую очередь. Есть письма, богатые литературными и общественно-политическими рассуждениями, — материал для изучения эпохи. Есть письма, написанные литературно изящно, — это образцы эпистолярного жанра. Все это касается и чеховских писем, конечно. Но волнуют нас они прежде всего своей человечностью. Если говорят: стиль — это человек, то можно сказать и так: письма — это душа человека. В частности, и в письмах к Лике Мизиновой нельзя не почувствовать душевных движений Чехова: и тогда, когда он под маской излишней фамильярности скрывает свое неравнодушие к ней как женщине; и когда с прямотой и откровенностью делает ей замечания за неуменье трудиться и держать данное слово; и когда не отзывается на ее настойчивые желания встречи, чувствуя ответственность за характер складывавшихся отношений и отказываясь исполнять роль, которую взял на себя охотно человек «лубковского» склада; и когда, раненный в самое сердце провалом «Чайки» в Александринском театре, спрятавшись от людей в Мелихове, просит сестру привезти Лику. И, наконец, когда немногословно подводит итог этих отношений: «Очевидно, и здоровье я прозевал так же, как и Вас».

Автору этих писем не могло быть безразлично то, что произошло с Ликой Мизиновой в 1893—1895 годах. Но когда он садился писать, в его сознании детали этой субъективно для него близкой жизни приобретали значение объективного факта и наравне с другими становились материалом для творчества. Надо отдать справедливость Лике — как уже говорилось, она не укоряла писателя за то, что он воспользовался фактами из ее жизни как «материалом».

В другом подобном случае Чехову пришлось выслушать упрек в холодности — от Л.А. Авиловой, которая узнала детали из своей жизни в рассказе «О любви».

Отвечая на этот суровый упрек, высказанный в не дошедшем до нас письме, в котором были слова: «...писатель, как пчела, берет мед, откуда придется»23, — Чехов писал: «Вы несправедливо судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы; а потом уже берет мед.

Что же касается всего прочего — равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих образов и фантазий, — могу сказать одно: чужая душа потемки» (30 августа 1898 года — ПССП, т. XVII, стр. 300. Курсив мой. — Э.П.).

Много лет спустя другому художнику, гораздо менее, чем Чехов, склонному утаивать близкие ему подробности чужой жизни, живой моделью нескольких его героинь было предъявлено еще более грозное обвинение — в клоунстве. Он отвечал, быть может утрируя общность первоисточника этих образов в угоду темпераменту своей корреспондентки, ревниво следившей за его женскими образами: «Разумеется, мы просто пара клоунов; но почему, о почему Вы не извлекаете из меня никакой пользы, тогда как я столько от Вас почерпнул. Гесиона Хэшебай в «Доме, где разбиваются сердца», Змея в «Мафусаиле», которая в моем воображении всегда говорит Вашим голосом, Оринтия — это все Вы, не считая к тому же Элизы, которая была просто шуткой. Вы — женщина-вампир, я — Ваша жертва; между тем, я сосу Вашу кровь и жирею, а Вы все теряете!

Нелепо! Что-то тут не так»24.

Чехову не было свойственно такое изобилие извлечений из одного жизненного источника. А когда от одного реального лица, как в «Папаше», «Учителе словесности» и «Ариадне» — от Ариадны Черец, а в «Ариадне» и «Чайке» — от Лики Мизиновой, он шел к разным художественным образам, то в своем фабульном и психологическом наполнении они далеко уходили от «первоисточника» и в завершенном произведении оставались лишь неотчетливые следы живых человеческих судеб.

Но и Шоу был человек, а не пишущая машина, как он любил себя называть. И он сначала в какой-то мере почувствовал себя жертвой, а потом стал сосать кровь у своего «вампира». Тем более это касается Чехова, не случайно подчеркнувшего, что пчела сначала замечает красоту цветов, а потом уже берет мед. Колкости вроде тех, что пришлось Чехову выслушать от Л.А. Авиловой, больно ранили его, и он не отказывался при случае заметить: «Толкуют про меня и то и се... Слушаю всякий вздор! А я просто человек, прежде всего... Я люблю природу и литературу, люблю красивых женщин и ненавижу рутину и деспотизм»25.

...Надо было сначала мальчиком вздыхать по жене своего педагога, надо было испытать обаяние Лики Мизиновой и затем принять близко к сердцу ее драматическую судьбу, надо было сблизиться с такой женщиной, как Яворская, — а уже «потом» отойти от всего этого на дистанцию, которая всегда существует между художественным творением и его разнообразными жизненными источниками.

Следы действительных явлений можно различить не только на таких ветвях сюжета «Ариадны», как главный характер, фабульное движение событий, описание курортной жизни, но и на ветви, не имеющей материально выраженной «плоти» — идеологическом содержании. Оно сосредоточено в размышлениях Шамохина по поводу женской эмансипации и в коротких репликах повествователя на рассуждения героя. Суждения Шамохина совпадают во многом с широко распространенными в 80—90-е годы антифеминистическими взглядами, возникшими как реакция на движение за женское равноправие. Как удалось установить, за женоненавистническими суждениями героя, психологически мотивированными в рассказе горьким разочарованием в горячо любимой и необыкновенно красивой женщине, стоит целый ряд известных Чехову отрицательных взглядов на эмансипацию26.

Шамохин протестует против «грязной, животной» любви (так в первопечатном тексте рассказа: «Русская мысль», 1895, № 12, стр. 11) и возмущается воспитанием женщин под знаком властвования над мужчиной, их невежеством, угрожающим прогрессу, их хитростью и лживостью — всем тем, на что с такой страстью ополчается Позднышев, герой «Крейцеровой сонаты» Толстого27. Есть в высказываниях Шамохина совпадения с критическими мыслями Шопенгауэра, Макса Нордау, Августа Стриндберга, Л. Захера-Мазоха и других. В широкоизвестной книге К.А. Скальковского «О женщинах»28, вышедшей в год появления «Ариадны» десятым изданием и хорошо известной Чехову, были собраны цитаты из сочинений разных авторов, в том числе Шопенгауэра, Толстого.

В рассказе, однако, из всех этих имен упоминается лишь одно — Макс Нордау, и то не как автора собственно «женской» темы, а как любителя психо-биологических объяснений общественной жизни: «Эти постоянные разговоры о женщинах какой-нибудь философ средней руки, вроде Макса Нордау, объяснил бы эротическим помешательством или тем, что мы крепостники...»

Но, создав на фоне этих рассуждений образ обольстительной хищницы, способной лишь разрушать высокие чувства, Чехов переводил проблему женского равноправия из области идеологической в психологическую. Вместо злободневного требования эмансипации идейным центром рассказа оказалась мысль о культуре человеческих отношений, преодолении грубости, невежества и эгоистических инстинктов, воспитании в людях гуманности и уважения друг к другу.

В художественном осмыслении фактов идеологического значения — та же закономерность, что и в «переработке» фактов частной жизни. В том и в другом случае Чехов отходит от конкретных признаков первоисточников6* (от яркой индивидуальности действительных лиц, от особенно характерных ситуаций, от прямого называния авторов публицистических произведений) и создает иную конкретность — художественную, в которой реальные явления отражаются не как в зеркале, а как в неспокойной реке — слиянно.

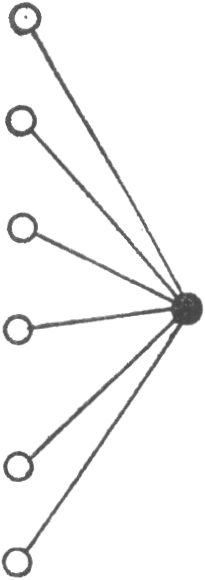

Теперь мы можем вернуться к оставленной нами схеме источников «Ариадны» и заполнить в ней не названные тогда реалии:

|

Главный характер (Ариадна Черец и ее окружение. Таганрог 70-х годов) Главный характер (Л. Яворская. Москва, начало 90-х годов) Фабульные события (обстоятельства жизни Л. Мизиновой и Потапенко. Москва, Париж, Швейцария, 1893—1895 годы) Фабульные события (графиня К. Мамуна и М.П. Чехов. Москва, 1893 год) Описательная часть рассказа (впечатления, связанные с заграничными поездками Чехова в 1891 и 1894 годах; среднерусский пейзаж) Споры об эмансипации в 80—90-х годах |

«Ариадна» |

Если мы вспомним, как многообразны и непросты были пути преобразования всех этих реальных впечатлений, то за голой схемой встанет целый спектр жизненных красок, которыми переливается сюжет художественного произведения.

Примечания

*. Так было, например, в рассказе «Ворона»:

Вронды → Вронди,

но это еще не «чеховский» и вообще не реалистический способ включения действительных явлений в художественный мир.

**. Но очень редко — многим (это бывает чаще всего в циклах лирической поэзии, вдохновленных одним лицом).

***. Писатель у Чехова чаще всего появляется в ранних рассказах — в качестве героя, в большинстве случаев освещенный иронически или сатирически (в «Марье Ивановне» — исповедально-лирически). В роли нейтрального повествователя он явился лишь дважды — в «Рассказе без конца», о котором в этой связи уже говорилось, и «Ариадне». О близости, которая чувствуется между повествователем «Ариадны» и автором, известным писателем, пишет Г.П. Бердников в названной нами книге о Чехове, вышедшей в серии «ЖЗЛ».

****. Потому и не видел Ю.В. Соболев в героине рассказа иной фактической основы, кроме таганрогской. В наше время Г.П. Бердников находит в Лике Мизиновой больше сходства с женским характером, выведенным в рассказе «Ариадна».

5*. С досады (фр.).

6*. Наименее отходит Чехов от «первоисточников», как мы видели, лишь в описательных частях своего рассказа.

1. Ю. Соболев. Чехов. Статьи, материалы, библиография. М., «Федерация», 1930, стр. 166. Правда, через несколько лет, готовя книгу о Чехове для серии ЖЗЛ («Чехов». М., Журнально-газетное объединение, 1934, стр. 28), Ю.В. Соболев вскользь упомянул, что в рассказе «Ариадна» Чехов воспользовался чертами Ариадны Черец (Рурочки, как ее тогда называли), но это упоминание, ничем не поясненное автором, осталось не замеченным позднейшими исследователями.

2. В.Д. Седегов. К вопросу о таганрогских прототипах в произведениях А.П. Чехова (Сборник статей и материалов, выпуск 5-й. Ростов н/Д., 1969, стр. 79).

3. О.А. Петрова. Классическая гимназия в творческой биографии А.П. Чехова. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Иркутск, 1969, стр. 96—99.

4. «Русские ведомости», 1909, № 150, 2 июля.

5. Журнальный текст («Русская мысль», 1895, № 12).

6. Впервые мной это сопоставление было сделано при подготовке тома IX Сочинений; результаты сопоставления были опубликованы в статье: «К источникам рассказа «Ариадна» (Жизненные впечатления)». «Известия АН СССР, серия литературы и языка», 1972, вып. 1, стр. 55—61. События жизни Л. Мизиновой с фабулой «Ариадны» связал также В.Д. Седегов в работе, напечатанной еще раньше в названном выше сборнике, — пример параллельного обращения к назревшим вопросам творческой биографии писателя.

Об отношениях Лики Мизиновой с Чеховым см. также: Л.П. Гроссман. Роман Нины Заречной. В кн.: «Прометей». М., «Молодая гвардия», 1967, № 2, стр. 218—289; Г.П. Бердников. Указ. соч., стр. 272—292, 323 и др.

7. Письма корреспондентов Чехова цитируются по подлинникам, сохранившимся в его архиве (Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР им. В.И. Ленина).

8. Вл.И. Немирович-Данченко. Чехов. В сб.: «А.П. Чехов в воспоминаниях современников», 1960, стр. 435.

9. См. названную статью Л.П. Гроссмана.

10. Об источниках рассказа «Попрыгунья» см.: А.П. Чудаков. Поэтика и прототипы. В кн.: «В творческой лаборатории Чехова». М., «Наука», 1974, стр. 182—193.

11. Н.М. Ежов. Антон Павлович Чехов. Опыт характеристики. «Исторический вестник», 1909, № 8, стр. 507. Ср. его же намек на недостойную цель автора «Ариадны» в статье «Алексей Сергеевич Суворин» (там же, 1915, № 2, стр. 451).

12. Запись С.И. Смирновой-Сазоновой в дневнике, 31 января 1896 г. «Литературное наследство», т. 87, стр. 308 (публикация Н.И. Гитович).

13. А.С. Лазарев (Грузинский). Антон Чехов и литературная Москва 80-х и 90-х годов. В сб.: «А.П. Чехов в воспоминаниях современников», 1960, стр. 178.

14. Т.Л. Щепкина-Куперник. Указ. соч., стр. 228.

15. Заметка «Театр г. Корша», за подписью В.П. «Артист», 1894, № 43, стр. 189.

16. «Культура театра», 1921, № 7—8, стр. 63.

17. Ю.М. Юрьев. Записки, т. 2. Л.—М., 1963, стр. 96.

18. См.: С. Мамонтов. Две встречи с Чеховым. «Русское слово», 1909, № 150, 2 июля.

19. Т.Л. Щепкина-Куперник. Указ. соч., стр. 241.

20. Письмо Т.Л. Толстой к Чехову, 30 марта 1899 года. «Литературное наследство», т. 68, 1960, стр. 872.

21. «Л.Ф. Достоевская об отце». (Впервые переведенные главы воспоминаний). Публикация С.В. Белова. Перев. с нем. Е.С. Кибардиной. «Литературное наследство», т. 86, 1973, стр. 294.

22. Иоган Петер Эккерман. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни, стр. 718.

23. Авилова, забравшая свои письма после смерти Чехова (они не сохранились), приводит по памяти строки из этого своего письма в воспоминаниях («А.П. Чехов в моей жизни». «А.П. Чехов в воспоминаниях современников», 1960, стр. 274—275).

24. Письмо Бернарда Шоу к Патрик Кемпбелл, 28 июля 1929 г. В кн.: Джордж Бернард Шоу. Письма. М., «Наука», 1971, стр. 245.

25. Слова эти записаны И.Л. Щегловым (см. его воспоминания в кн.: «Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к «Ниве», 1905, № 7, стр. 415).

26. Обзор антифеминистских суждений, отраженных в рассказе, см. в комментариях к «Ариадне». Сочинения, т. IX, стр. 474—476.

27. Чехов знал «Крейцерову сонату» по литографированным изданиям 1889—1890 гг. Сходство между рассуждениями Шамохина и Позднышева замечено Е.Я. Линковым в статье «К проблеме идейного обобщения в прозе А.П. Чехова». «Филологические науки», 1969, № 6. Из последних работ, затрагивающих эту тему, назовем: В.М. Родионова. Рассказ А.П. Чехова «Ариадна» в идейно-художественной эволюции писателя (К постановке вопроса). В кн.: «Проблемы художественного метода и жанра в истории русской литературы XVIII—XIX веков. Сборник трудов». М., МГПИ им. В.И. Ленина, 1978, стр. 118—131.

28. На титуле вместо фамилии автора значилось: — ? —.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |