Печальная картина, закончившая предыдущую главу, не последнее слово Чехова. В противном случае, ему надо было бы прекратить собственную жизнь. Творчество невозможно, если пребывать уверенным в таком содержании бытия. Писатель потому и писатель, что поддерживает свою жизнь словом и надеется посредством слова удержать мир от крушения. При этом не важно, сознает или нет он сам таковые импульсы своего дела. Достаточно, что он пишет, в этом одном брезжит спасительный свет.

И.А. Бунин вспоминает, как однажды Чехов спросил его: «Вы много пишете?.. — Я ответил, что мало. — Напрасно, — почти угрюмо сказал он своим низким баритоном, — нужно, знаете, работать... Не покладая рук... Всю жизнь»1.

Как будто к этому месту бунинских воспоминаний другой современник прибавляет: «Своеобразное у него было понятие об отдыхе: это — непрерывная работа... Я хотел бы быть маленьким, сухоньким старичком, — мечтал он, — и сидеть за большим-большим письменным столом»2.

О нем вполне можно сказать словами гоголевской «Исповеди»: «Не писать для меня — все равно что не жить. Не работается — не живется».

Самоочевидная истина, применимая к любому писателю: вот, кстати, почему подлинный сочинитель неохотно вмешивается в общественную жизнь, в политическую борьбу, различного вида представительства, заседания, комиссии, фонды и т. п. — не его дело, и не потому, что он щепетилен, боится замарать себя и пр. Писание требует объективности, с которой перечисленные виды деятельности несовместимы. Страсть писателя — художество, ему он отдает все силы, в нем видит смысл и оправдание своей жизни. Художество не меньший социальный феномен, чем любая форма открытой общественной работы, только художник иначе ведет себя, иначе влияет на общество. Как-то Чехов сказал о Толстом: пока он есть, можно быть спокойным за литературу; при нем многие постесняются делать то, что позволят без него.

И это правда. Толстой достиг той степени художественности, каковая осознается обществом, а не только родными, друзьями, критикой или почитателями таланта. Подобная степень и есть мера жизни писателя.

В рассказе «Припадок» об одном из действующих лиц говорится:

«Кто-то из приятелей сказал однажды про Васильева, что он талантливый человек. Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант — человеческий (курсив Чехова. — В.М.). Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще. Как хороший актер отражает в себе чужие движения и голос, так Васильев умеет отражать в своей душе чужую боль».

«Человеческий» курсивом обращает внимание: редкое качество, дар, каким наделены избранники, способные отзываться на всякое умаление человеческого. Способность эта действует сама по себе, помимо намерений обладающего ею.

Автор изобразил своего героя столь чувствительным индикатором, что в большинстве случаев, мимо которых бесстрастно проходит масса людей, он фиксирует посягательство животности на человека. Посещение публичного дома поразило Васильева не изощренными видами разврата, но какой-то тусклой обыденностью порока, привычкой каждодневности, устоявшимся способом существования со своими нормами, этикетом. Это была жизнь людей — вот чем обескуражен Васильев. «Дома лежал он на кровати и говорил, содрогаясь всем телом:

— Живые! Живые! Боже мой, они живые!

(...) Все это приводило его в ужас».

Ужасает, что живое живет не по правилам живого, и все-таки живет. Он побывал с приятелями в нескольких домах: всюду одно и то же, и эта мертвящая одинаковость живого, которое по смыслу, по содержанию живого не может быть одинаково, сразило его. «Он уже не думал ни о женщинах, ни о мужчинах, ни об апостольстве. Все внимание его было обращено на душевную боль, которая мучила его. Это была боль, тупая, беспредметная, неопределенная, похожая и на тоску, и на страх в высочайшей степени, и на отчаяние (...) При этой боли жизнь представлялась отвратительной».

У физической боли нематериальная причина, коренящаяся в нравственной невозможности бытия. Боль утишается бромистым калием и морфием; нельзя приемом лекарств переменить негодных условий. Чтобы жить среди них, нужен другой состав души, иные качества сознания, другие формы сопротивления. Здесь-то и находится решение: или другая жизнь или другое сознание (другой человек), ибо эта жизнь, это сознание дают самое нечеловеческое сочетание, «эликсир смерти».

Мотив извечной, а не приобретенной безблагостности человеческого существования, ярко выражен в одном из трагичнейших рассказов русской литературы XIX столетия, в «Скрипке Ротшильда».

«Яков, — позвала Марфа неожиданно. — Я умираю.

Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное и радостное (...) похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была рада, что уходит навеки из этой избы... И она глядела в потолок и шевелила губами, и выражение у нее было счастливое, точно она видела смерть, свою избавительницу, и шепталась с ней».

Автор почти ничего не говорит об условиях жизни, из текста легко предположить, что они тяжелы. И все же главную причину писатель находит в человеке, и сам человек — вот где кроется ужаснейший смысл рассказанного — понимает неизбывную собственную вину.

«Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь, он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бранил за убытки (...) Да, он не велел ей пить чай, потому что и без того расходы большие, и она пила только горячую воду. И он понял, отчего у нее теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко».

Жизнь такова, что смерть радостна и кажется выходом, уразумел Яков и ужаснулся. Мало того, что сама по себе, изначально жизнь человека тягостна; с этим бессмысленно спорить; мало того, что судьба эта утяжеляется условиями исторического проживания, но сам человек увеличивает двойное бремя, и этого конечно, вынести нельзя — вот отчего радостно лицо Марфы, ожидающей смерти и облегчения.

Яков пришел в отчаяние, почувствовав это. Но он и еще нечто почувствовал, о чем едва ли задумывался (да не едва ли, а не задумывался никогда) в долгие часы своей заурядной обыденности, — о метафизике бытия. По этой метафизике выходило: тяжелое бремя жизни он сам утяжелил, сам сломил свою жизнь и сделал себя несчастным. Он только и может сказать «хорошая работа», когда трогает гроб собственного изделия. Да, все, что связано со смертью, чаще всего хорошо, потому что в последний раз.

«...Когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска».

Тоска — постоянное и сильнейшее чувство, испытываемое персонажами Чехова, независимо от социальной принадлежности, универсальное, всеобщее чувство, по которому можно с очень высокой точностью определять национальную принадлежность: если тоскует, значит, русский, ибо условия, обстоятельства, вызывающие такую тоску, существенны лишь в России.

Тоскуют не оттого, что жить плохо, к такой жизни привыкли. И не оттого, что нет надежд на хорошую жизнь, которую сулят со всех сторон, привыкли и к безнадежности, и к постоянным посулам, и к обману, коварству, несправедливости. Тоскуют оттого, что тоска сильнее истории, надежд, обещаний, она носит инстинктивный характер и словно вырабатывается душой независимо от нее самой, как естественная реакция на вековечную среду, где человеческое невозможно до такой степени, что лишь смерть способна рассеять тоску.

Вот отчего тоска: душа чует неизбежность смерти и свое бессилие противостоять. Не смерть страшна — сознание бессилия, страх перед ним страшит куда больше смерти. Это и забрезжило в туманном сознании Якова. Зачем жизнь, если смерть радостна? Но сейчас же и другое, о чем он даже помыслить не мог, но что бродило в нем тревожащим вопросом: а если жизнь хороша и не хочется уходить, и уходишь не по своей воле, что тогда?

В художественной мысли Чехова такого вопроса нет, но художественная логика ведет к нему. Сладко ли, горько ли, а умираешь. Значит, смерть не решение, а неизбежность. Нет ли другого средства, без смерти? Есть, вот оно: до такой степени укрепить в себе сознание человека, что смерть перестает быть проблемой. Изжить в себе смерть как проблему и вместе сохранить знание о ней как последнем эпизоде.

Есть и такой вариант в прозе Чехова. «А на что тебе мать и жена, — спросил Толковый. — Одна глупость, брат. Это тебя бес смущает, язви его душу, ты его не слушай, проклятого. Не давай ему воли. Он тебе насчет бабы, а ты ему назло: не желаю! Он тебе насчет воли, а ты упрись и — не желаю! Ничего не надо. Нету ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола. Ничего не надо, язви их душу!» «Ежели, желаете для себя счастья, то первее всего ничего не желайте...» («В ссылке»).

Там, где ничего нельзя, один из выходов — абсолютная разнузданность — «все можно»; если все нельзя, то все можно, я сам себе все разрешил, ни с чем не согласуясь, да и не с чем: все нельзя; но другой выход в том, чтобы ничего не хотеть. Это проблема аскетической, а не массовой народной жизни, как и в первом случае, где имеем дело с «аскетизмом невоздержания», «аскезою отрицания всех пределов». Массовая жизнь равно удалена от этих краев, но и такие варианты следует учесть: они свидетельствуют возможности национальной психологии.

Правда, вне художественного творчества Чехов думал иначе. В записных книжках попадается: «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей, середина же между ними ему неинтересна, и обыкновенно не знает ничего или очень мало».

Ничего не хотеть — это избавиться не от желаний и страстей — неисполнимая воля в нашем климате, а от желаний материального благоустройства, внешне фиксированной личной жизни. Когда перестанешь хотеть благ и всегда сделаешься готов к неблагому исходу, тогда избавишься от неисполнимых желаний. Может быть, такая школа души — вообще универсальная школа человека: освободившись от забот о материальном благополучии, он освобождает силы для противодействия смерти. До тех же пор жизнь всегда оказывается такой, что смерть радостна.

Нельзя отмахнуться от идеала «ничего» или сослаться на то, что для России он неприемлем. Он вряд ли распространится, хотя кое-какие условия для него всегда существуют. Главное из них: жизнь такова, что смерть бывает радостна. А потому бросить все при жизни и жить, словно умер, оставаясь живым, — тоже, замечу, знакомый идеал:

Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы

Я б хотел навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы...

«Забыться и заснуть» Лермонтова равносильно чеховскому «ничего не желайте». Откажись от желаний, от имущества, от матери-отца, детей, жены — от всего откажись и получишь то, чего не приобретешь, исполнись твои самые сильные желания.

В таком выходе много привлекательного. Что может поколебать меня, если я добровольно лишил себя всего, из-за чего люди бьются, стяжают, тратят непомерные силы, приобретая то, чего и в могилу не взять, и что при жизни ненадежно, неустойчиво.

Заранее отказаться от счастья — вот выход, и фатально несчастные персонажи Чехова наводят именно на эту мысль: если не удается достичь счастья, никак не вырвешься, может быть, это знак того, что не надо рваться. Не умея переменить места, не лучше ли переменить себя, отказавшись от счастья? Что такое оно, в самом деле? Я счастлив, т. е. я с частью мира, как его часть. А он-то каков: не весь ли поприще вечной косности, органически-элементарного существования, и я вместе с ним — атом этой косности?

Когда я счастлив, я несчастнее всего (поэтому-то у русских сложилось: «в горе жить — некручинну быть»), ибо все — целое не сознает в себе задатков целого, а я — часть сознаю, но становлюсь им, когда умираю, теряю сознание и возвращаюсь в систему бесконечного круговорота элементарностей. Являясь же при жизни частью, я сознаю эту (у)часть, и это отравляет мою жизнь. Как быть?

В небольшом рассказе «Студент», есть, кажется, вариант художественного решения. Сын дьячка, студент духовной академии, возвращается с охоты. Весна, ветер, холодно. Он «думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше».

Разумеется, не станет, ибо тройного гнета: бытия, истории и собственных страстей человек не вынесет, ведь он мало что делает даже там, где в силах, — в собственной душе.

У костра сидели две женщины, студент остановился. Его узнали, и он рассказывает евангельский эпизод: Иисус предрекает Петру, что нынче же тот трижды отречется от него. Петр не верит, но все происходит по словам Иисуса. Тогда Петр горько плачет.

«Воображаю, — прибавил студент, — тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания.

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам...»

В мыслях студента пронеслось: если старуха заплакала, происшедшее почти две тысячи лет назад имеет отношение к ней, к сегодняшнему, значит, не умерло и существует теперь и всегда. «И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывной цепью событий... И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи (...)

...Правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни...»

Вот оно что: всегда несчастье и нищета, но всегда правда и красота. Все есть в мире, и каждый выбирает себе по вкусу, следовательно, не от бытия, не от истории зависит человек, а от своего выбора. О нем и следует беспокоиться: тот ли выбор сделан, делается ли выбор, или все течет извечно страдальческим чередом.

В комическом рассказе «Сапожник и нечистая сила» герой соглашается на предложение сатаны и становится богат. Все у него есть, все он может. Однако оказывается, его желания не идут дальше того, чего он хотел, будучи бедняком, только выполнить их ему труднее — с него спрашивается, как с богача. Отчаялся сапожник и когда вернулся к прежней жизни, почувствовал ее милой и желанной.

«Теперь ему казалось, что богатым и бедным одинаково дурно. Одни имеют возможность ездить в карете, а другие — петь во все горло песни и играть на гармонике, а в общем всех ждет одно и то же, одна могила, и в жизни нет ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души».

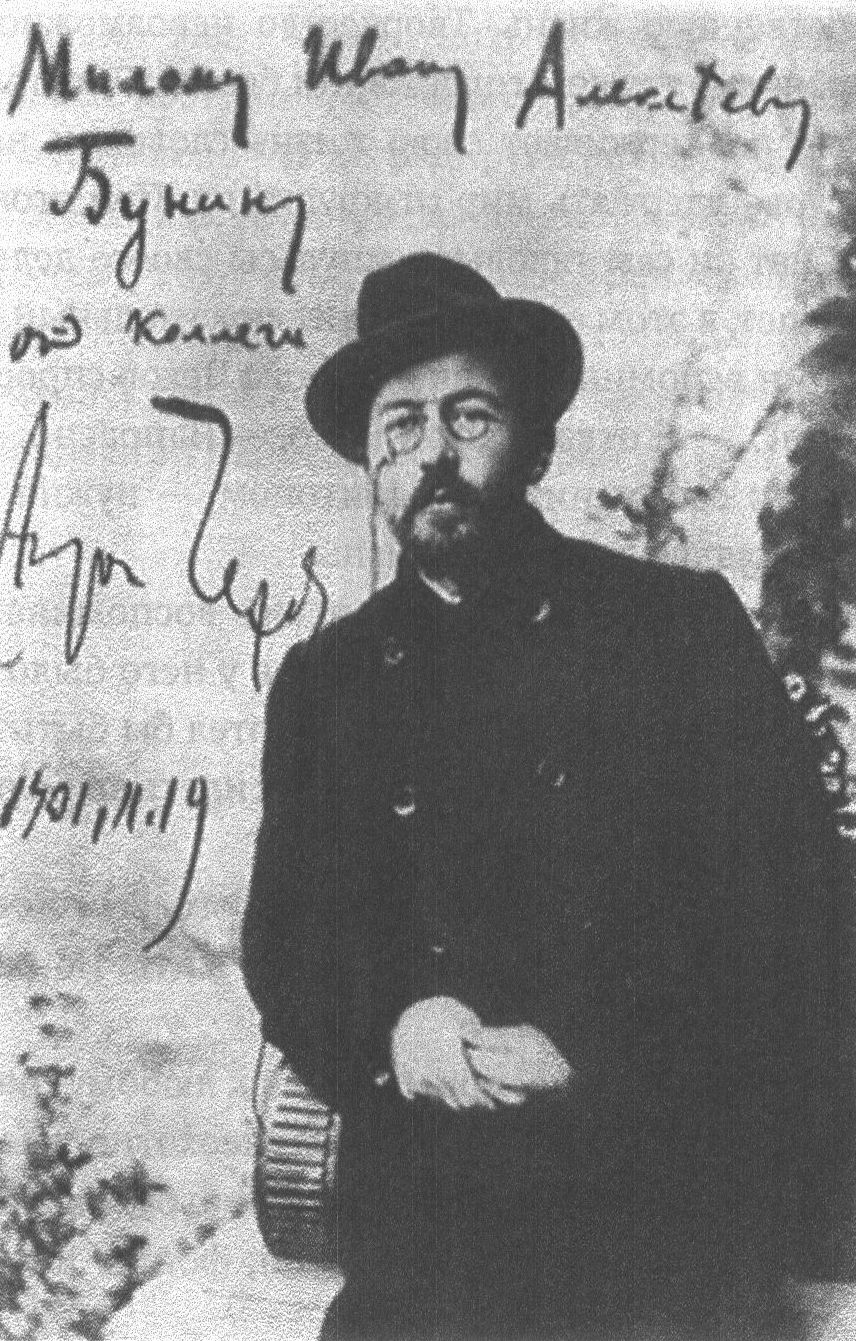

Чехов — Бунину

Примечания

1. Бунин И. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 7. М., 2000. С. 36.

2. А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 512.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |