От переводчика

С искусством Отомара Крейчи наши зрители познакомились совсем недавно: поздней осенью 1992 г. на Первом московском международном чеховском фестивале пражский «Театр За браноу II» показал «Вишневый сад». Конечно, жаль, что у нас не видели всех поставленных О. Крейчей чеховских спектаклей — они самые главные в творчестве режиссера. Они, собственно, и сформировали его художественную систему. Это — с одной стороны. С другой же — в современном театре, пожалуй, нет другого такого режиссера, который бы столько открыл в Чехове, столько обнаружил в нем неожиданного, не замечавшегося никем. Причем открытия О. Крейчи, скажем сразу, отнюдь не результат случайного прозрения, счастливого озарения, а итог последовательного и целеустремленного проникновения в мир чеховской драмы. Итог, впрочем, совсем не подходящее здесь слово, поскольку чеховские спектакли О. Крейчи — явление уникальное помимо всего прочего тем, что этих спектаклей — множество. Начиная с 1960 г. О. Крейча ставит Чехова беспрерывно, каждую пьесу по многу раз и на разных сценах мира — в Праге, Париже, Брюсселе, Стокгольме, Генуе...

Спектакли практически не повторяют друг друга; все вместе они — процесс, поражающее энергией и настойчивостью движение в глубины чеховского текста. Движение, которому, кажется, нет и не может быть конца, ибо каждый поворот его, каждый шаг открывают новые и новые перспективы.

Новаторство и уникальность искусства чешского режиссера заключены в удивительной способности вырастить постановочную идею из самого текста, из его собственных смысловых возможностей. И нельзя не сказать о том, что режиссерская текстология О. Крейчи в значительной мере оплодотворила и оплодотворяет профессиональную — литературоведческую — текстологию. Так, например, в Чехии чеховские спектакли О. Крейчи инспирировали целый ряд литературоведческих исследований — Я. Паточки, К. Крауса, Р. Гребеничковой...

Режиссерские экземпляры О. Крейчи, записи его репетиций и разборов чеховских пьес демонстрируют совершенно особую технику и методику режиссерского изучения и толкования текста, чрезвычайно интересно вступающую то ли в согласие, то ли в полемику с утвердившимися в науке интерпретациями.

Можно привести множество высказываний режиссера о Чехове — по множеству поводов и множеству аспектов. Но, вероятно, есть смысл предварить публикацию фрагментов книги «Обратите внимание...» соображениями режиссера, высказанными им во время занятий, которые проводил Отомар Крейча в дни московского симпозиума «Станиславский в меняющемся мире» (февраль 1989 года). В них выражены принципы его подхода к чеховской драме, те начальные константы, на которых впоследствии строится концепция его спектаклей.

«К Чехову нельзя подходить с заранее заготовленными представлениями, его не откроешь при помощи известных схем. Есть только один путь: читать чеховский текст. Именно читать, заново, непредвзято и с предельной внимательностью.

У Чехова нет случайно поставленной точки или служебной нейтральной ремарки. Все — до предела красноречиво. Во всем — глубочайший смысл и свидетельства биографий и судеб героев.

Нужно понять, почему одно слово стоит за другим. Почему именно это слово, а не иное. Из чего рождаются слова, отчего они произносятся именно здесь и сейчас — не раньше и не позже. Как слушают их те, к кому они обращены, что говорят в ответ или почему молчат. Или, может быть, слова чеховскими героями произносятся совсем не для того, чтобы на них отвечали.

Чехов — это бесконечные вопросы. Он задает их постоянно, гипнозом своего дара заставляя и нас проникнуться ими. В Чехове следует испытывать вопросами все: каждое слово, каждую запятую, паузу, любое называемое имя.

Кстати, в чеховских пьесах чрезвычайно важная сфера — действующие лица, не появляющиеся на сцене. Они не выходят на подмостки, но они — живые и рядом, о них нельзя никогда забывать. Кто такой Протопопов в «Трех сестрах», «тот человек в Париже» и Дериганов в «Вишневом саде»?

Вопросы, бесконечные вопросы. Находя ответ на один, мы сразу же оказываемся перед реальностью других. И так бесконечно». (Стенограмма занятий Отомара Крейчи. Международный симпозиум «Станиславский в меняющемся мире». Москва, февраль 1989 г.)

Предлагаемый текст — вторая часть книги Отомара Крейчи «Обратите внимание...» (перевод первой части опубликован в журнале «Театр» за 1991 г. в №№ 1 и 2). Книга написана специально для участников спектакля «Чайка», ставившегося в пражском «Театре За браноу» в 1972 г.

В этих фрагментах нет описаний мизансцен, равно как и указаний, как и что следует играть актерам. Это совершенно особый текст, обращающий внимание исполнителей на все то, что, в принципе, сыграть нельзя, но что должно возникнуть, родиться, стать явным в спектакле, без чего спектакль по Чехову невозможен.

Георгий Коваленко

Сцена Треплев — Сорин — Маша — Медведенко (I акт)

Обратите внимание, как безоглядно погружен Треплев в свою пьесу. Он бесконечно в ней уверен и, вероятно, не без оснований. Совершенно очевидно, что написал он ее отнюдь не из реваншистского желания полемики. Она особая, его, треплевская, и, таким образом, сама собой оказывается в полемических отношениях с общепринятыми нормами. Треплев это чувствует, он — художник, со своим обостренно-особым видением мира, для него-то он и нашел особую форму. (Этому есть объяснение: Чехов, как известно, очень любил символистов и, думаю, относился к ним не без ревности.)

Машу, должно быть, восхищает более всего прорывающаяся сквозь будничность духовность Треплева, его необычность и открытость.

Постоянна, настойчива и сильна борьба Сорина за собственное здоровье, за свою «нормальность», что позволило бы ему естественно ощущать себя среди всех, кто рядом. Это, вероятно, самая заметная его, если не самая главная особенность: быть живым — как все вокруг. Он бежит от физических слабостей, «пренебрегает» ими, не обращает на них внимания, отбрасывает их (это означает, что они у него есть), мечется, не ощущает пространства — ему трудно собраться, его сон напоминает полуобморок. Из всего этого, по-видимому, и рождается его утверждение о пустяках. Он как флюгер, когда дело касается самых серьезных проблем, он осторожен, компромиссен, мягок. Его незавидное положение пробуждает в нем защитную жестокость. Физические недуги его как бы не касаются, он «отодвигает их от себя». Костя, эти особенности Сорина близко не воспринимая, реагирует привычно, без особого внимания, но всегда ласково.

И на Машу Треплев совсем не зол, его ранит ее бестактность, ему кажется, что она вторгается в его личную жизнь, проникает во все, вмешивается беспардонно в его дела, участвует в них. Его раздражает Машино к нему материнское отношение, ее заботливость и интерес, она для него как бы совсем из другого мира, он убежден, что между ними нет ничего общего, он к ней привык и ничто в ней не интересует его и не привлекает.

Вероятно, показательно и то, почему «общую мировую душу» играет Нина, а не Маша. Эта роль, конечно же, для пылкого интереса Нины к искусству, для ее страстного дилетантства. В Маше для такой роли, ему кажется, нет привлекательности — ее подлинного очарования Треплев не видит.

Маша, как степная трава в жаркий полдень, клонится к земле и сохраняет себя тем, что увядает — Нина — это постоянное беззаботное расцветание. У Маши ко всему, что делает Треплев, думается, есть свое отношение, она, безусловно, воспринимает все очень проникновенно, и театр его, вне сомнения, на нее сильно подействовал, но она не умеет или не считает возможным об этом говорить, ибо ее отношение к Косте рождено чем-то бо́льшим. Отношением Нины к Треплеву, наоборот, руководит сознание того, что Костя — художник и что он из известной, знаменитой семьи.

Поступки Треплева Машу ранят, но совсем не разрушают ее влюбленности в него. Сложности жизни Треплева, нелегкий его путь к искусству поддерживают в нем ощущение несправедливой отверженности, заговора обстоятельств, расставленных повсюду преград. Не задумываясь, он и Машу относит к тем, по чьей воле все это происходит.

Поступки Медведенко окрашены упорностью его отношения к Маше: Маша же старается успокоить в нем все, чем сама же его раздражает, внушает ему необходимость обходить мелкие конфликты, не вступать в ссору с «сильными мира сего», быть в стороне.

Симпатия Сорина к Косте — какая-то глубинная, лишенная и тени критического отношения, добрая половина всей его жизни только в нем, возможно потому, что Треплев — единственный, кого он хоть как-то интересует. На Машу Сорин обрушивается только оттого, что на нее обрушивается Треплев, и еще потому, что отец ее — его враг номер два. Почти невыносимые капризы Аркадиной для него подобны законам природы: он знает их силу и неотвратимость.

Маша воспринимает Сорина (как, впрочем, и всех остальных) только через Костю. Только в связи с Костей Сорин оказывается для нее живым существом, а потому нападки его причиняют Маше боль.

Медведенко «уважительно» снисходителен к Сорину как к капризному ребенку, притом — из богатого дома, в котором у него свои серьезные интересы.

Машин ответ Сорину (ей сейчас его жаль) пронизан беспокойством, это плач над собственной судьбой; она будто стремится избавиться от чего-то в себе, в чем-то сознаться, что-то поломать раз и навсегда. Медведенко для Маши своего рода защита на случай несчастья, как зонтик в ненастную погоду, и в то же время ей и в голову не приходит, что она обижает его постоянно, такие у них отношения.

Для Медведенко здесь единственно важное — сила ее страданий, потому он и готов перенести любые унижения.

Случившееся сейчас Сорина огорчает, но и к этому он относится как к немилосердности судьбы, как к очередной капле яда в его беспомощности и изгнанничестве. И он еще больше погружается в себя. И равно как Сорин постоянно весь только в себе, Треплев — полностью только в своей пьесе, Сорина почти не замечает.

Все, что делает Яков, вносит в сцену контраст обыденной живостью, своей конкретностью, которые Треплев не может воспринять и ощутить. Он с трудом отвечает Якову, поскольку для него было бы куда естественнее, если бы все вокруг вибрировало в резонанс с его мыслями и желаниями.

Именно поэтому в его интонациях постоянно звучат полемические ноты, упреки даже в те моменты, когда он восхищается своим театром. Треплев говорит о нем категорически. И это должно было бы свидетельствовать о его включенности в общую художественную проблематику, о широких горизонтах его представлений и творческих желаний, которым (в отличие, например, от Сорина, Маши и Медведенко) подчинены все его личные интересы. Сорин в такие моменты особенно его любит, восхищается вспыхивающей в нем жизненной энергией. Треплев с отчаянием смотрит на часы, он ужасно раздражен обстоятельствами, которые сейчас, как и всегда, непреодолимо встают у него на пути. Когда же он, наконец, заметит Сорина, когда спустится к нему со Своих высот, рождается трогательная близость несчастных отверженных, так мучительно ищущих тепла и света. Сорин говорит о себе и иронизирует по поводу своего состояния только для того, чтобы «быть на уровне». Его внутренние повороты и реакции прозрачны и стереотипны: после тонких критических рассуждений Треплева он сразу же вспомнит Аркадину.

Высказывания Константина о матери — прекрасный психологический этюд — о нем самом. Его мнение о ней кажется сложившимся и бесстрастным, но в то же время кажется, что Костя часто кокетничает с его определенностью. Возможно, здесь играет роль талант (Треплева) к литературному портретированию, умение верно и во всей полноте увидеть модель. Он порой рассуждает о матери не как сын, но как художник о художнике, хотя при этом страстная сыновняя тоска по идеальному образу матери, по ее любви вполне зримо организовывают все его рассуждения. Такое впечатление, что в нем самом еще не умолкли многие мелодии детства и юности и что он то и дело скрывает их попытками объективного постижения другого человека.

Это поединок за представление (об Аркадиной. — Прим. пер.), внешняя определенность и объективность которого оказываются незавершенными, оно — суждение открытое; на дне его все же таится надежда, что Аркадина станет иной. И Треплев, можно подумать, дает ей шанс стать иной или же как будто гонит от себя каждую минуту предчувствие того, что это невозможно.

Он точно сравнивает свои представления о матери, о жизни, о театре со случаем Аркадиной. И, кажется, его представления, его мечты значительно сильнее его уверенности в том, что мать им вообще соответствует.

«Высматривание» Нины, то и дело прерывающее его исповедь, — проявление не просто внешней ситуации: Нина в мыслях Треплева оказывается его второй матерью, она соперничает с Аркадиной за его чувства, привязанности, надежды, с которыми он не успел еще как следует разобраться, — тем более, что дуэт Аркадина-Нина настойчиво вторгается и в сферу его другой любви — в театр, в искусство.

В исповеди Константин настойчиво предстает настолько «самим собой», насколько, пожалуй, вряд ли еще когда-нибудь мы его увидим. Здесь ему незачем и не перед кем что-либо скрывать, как-то приспосабливаться в выражениях, Сорина он мало смущается, да и говорит с ним, как Андрей в «Трех сестрах» с глухим Ферапонтом. В сущности, это — монолог, Сорин предоставляет такую возможность, хотя никак и не инспирирует этот монолог, исповедь Треплева и не обращена непосредственно к нему. Константин никак не корректирует свои главные ощущения, как будто делает наброски в своем дневнике, совершенно откровенно, полностью доверительно, без каких-либо поправок на публичность. Поэтому особенно интересно (и драматично), что здесь он говорит о себе.

Ситуация Сорина иная: со всем, о чем говорит Костя, он полностью согласен, во всяком случае ему все это почти без исключений симпатично и понятно, но он во власти условностей человека зависимого, слабого, сознающего собственную несостоятельность. Эта конфронтация, заметно постоянная, является как бы живительной силой их взаимной привязанности.

Определенность мировоззрения Треплева, широта и масштабность его свидетельствуют как о его художественном таланте, так и о внутренней зрелости, а, может быть даже и о перезрелости, если так можно сказать. Противоречия в нем — едва ли свидетельства юношеских метаний. Сказанным определяется и отношение Треплева к Нине, окрашенное, правда, любовной неопытностью.

В отношении, во взглядах на театр густо переплетаются нити всех принципов Константина и концентрируются все его устремления. Треплев в этой сцене такой, каким воистину является, хотя Сорин едва способен понять, что происходит. Это, кстати, выдает особенности влечения Сорина к искусству: они мелкие, обычные, конформистские. И еще одна черта Сорина — он не в состоянии дать отпор чьей-либо активно высказываемой позиции: когда на него кто-либо наступает, он поддается, даже если его позиция иная, он постарается реализовать ее или заявить о ней, не вступая в полемику, в конфликт.

У Константина это не вызывает критического отношения, скорее — сочувствие, он понимает, у дяди все воспитано и обусловлено жизненными обстоятельствами. Вообще, по отношению к другим Треплев — человек деликатный, и свою деликатность проявляет и к тем, кого не любит, и к тем, кто ему безразличен. Он не создан для противоречий и не живет ими, дистанция, разделяющая его со старшими, отнюдь не биологическая, здесь совсем не конфликт поколений. Он наделен сильной фантазией и с легкостью ей подчиняется, ему дан огромный дар переживания и соучастия. Он совсем не честолюбив, но преследуем страстью самореализации.

Этот эпизод должен брать за душу проблемами и отношениями двух отверженных, изгнанников. Жажда жизни, неудовлетворенность этой жизнью, мечта о реализации себя — все это так же драматично в конце жизненного пути, как и в его начале. Сорин не в состоянии быть один, а Треплев не в состоянии быть с кем-то. Более того, у него даже нет выбора — только одиночество.

Сцена Нина — Константин (I акт)

Обратите внимание, как в этой волшебной, дышащей молодостью, поэзией, любовью, влюбленностью в искусство сцене прорастают семена всех тех ядовитых цветов, которые погубят двух молодых людей.

И как нельзя (со всей определенностью) обнаружить эти семена, и как нельзя не обратить на них внимание.

Нина приходит сюда не ради Треплева, вернее, не только ради него; ее влечет сюда «богема» — ну, и что, она не скрывает этого, а он к этому не ревнует. Понимает ли Треплев, что означают слова Нины, когда она говорит о том, что ее тянет сюда и что без него она ощущает себя как без души? Не скрыт ли в ее фразах ключ к пониманию этих двух персонажей? Какой великой натурой была бы Нина, будь у нее душа Треплева — и застрелился ли бы Константин, будь у него натура Нины? Но так не должны рассуждать актеры, такое нельзя сыграть. Такое даже не может как-то существенно наметить характеры героев, ибо все позднейшие деформации еще почти не угадываются: они оба молоды и оба подчинены иллюзиям только родившейся любви и волшебной власти озера.

Нина не прикована навсегда к Константину чем-то высшим, трудно называемым, неотвратимым, как рок, о чем говорят: любовь. И потому она так нервна, встревожена, неуверена в себе, и потому она так оценивает сейчас реальность, с которой у нее отношения как раз «роковые». Об ее отношении к Треплеву свидетельствует и то, что она взваливает на него собственные трудности, что постоянно и с упреками напоминает о том, что совершает она ради него, что сравнивает его и оценивает, что не ощущает потребности осчастливить его, пойти навстречу его желаниям.

Треплев в ее объятиях забывает обо всем, она в его — ни о чем. Потребность любви, одурманенность любовью не позволяют Треплеву реально увидеть Нину. Он не ощущает опасные (и красноречивые) постоянные вспышки, что должны были бы осветить ему множество объективных обстоятельств. Он не заметит — и окажется в какой-то «отцовской» позиции более опытного; он чувствует себя уверенно здесь, а Нина — как птица, выпорхнувшая из клетки (что и, на самом деле, правда).

Так возникают едва различимые внутренние несовпадения. Треплев воспринимает Нину такой, какой она ему кажется, какой его страсть создала ее, взгляд, ослабленной любовью, видит ее именно такой. Нина воспринимает Треплева таким, каким его вынуждает ее видеть необходимость, ее упорные поиски некоей души, она ищет ее (и находит) в рассказах Тригорина, в развлекающейся богеме, в бегстве от опеки, она ищет ее (и, в какой-то мере, также находит) в Треплеве. Он, таким образом (без какого бы то ни было умысла со стороны Нины и сам того не сознавая), оказывается у нее в кабале, становится рабом необузданной, ничем не сдерживаемой страсти, пленником иллюзии.

Когда Нина говорит, что ее тянет сюда, как чайку к воде, то разве в состоянии Треплев не отнести это на свой счет? Разве может он в этих словах не услышать признания? Но Нину, между тем, значительно сильнее влекут сюда иные чары: богема, автор волшебных рассказов, тайны артистического мира... Виновата ли она в том, что Костя все это воспринимает иначе? Должна ли она думать о том, что придет ему в голову? Впрочем, все сейчас еще только зарождается, только пробивается, все неопределенно, сверкающе, многозначно... а она — девушка, ее влечет «общество», Треплев (с радостью) играет роль «кавалера». Это его ошибка, когда он думает, что Нина здесь ради него. Нина же не делает ровным счетом ничего, чтобы внушить Косте это заблуждение или хоть как-то подвести его к нему. К Тригорину она привязалась еще до того, как увидела его самого, и не скрывает этого, поединок за свою иллюзию она ведет с Константином упорно и неуступчиво. И разве повинна она в том, что Треплев (в ослеплении своей любовью) сам придает этому поединку огромные масштабы?

Почему Нина не очарована искусством Треплева, его художественной и интеллектуальной уверенностью, его индивидуальностью? Это ценности (для нее) не столь необходимые, как те, которыми обладает Тригорин. И разве не поразительно, что девушка, выросшая в одиночестве, наделена такими же вкусами, как известная актриса и популярный писатель? На отношения только любовные она вовсе не настроена, она не бросается в объятия Тригорину только из эротических побуждений. По-своему, дилетантски она мечтает об атрибутах искусства, о преимуществах славы, волшебстве богатства и подсознательно ищет (ее натура ищет) подходящий объект для своих стремлений. Разве может она не пройти мимо Треплева? Разве может она не броситься к Тригорину?

Рассуждая так, мы, конечно, забегаем вперед; наблюдаем, как распускаются ядовитые цветы, между тем, в нашей сцене лишь набухают их семена, только пробиваются их слабые ростки. Но столь сдержанный и столь верный жизни поэт, как Чехов, вынуждает режиссера (и актера) видеть все с как можно отдаленной точки. Ибо — что случилось между первым признанием и выстрелом Треплева? Между «люблю, люблю» Вершинина и его бегством с уходящим батальоном? Между «начать все сначала» Иванова и его выстрелом? Ничего «не случилось» — только то, что герои остались самими собой, верными своим желаниям и страстям, только проросли и расцвели невинные, тосковавшие по земле, солнцу и влаге семена, созрело только «это». Какое из любовных признаний в пьесах Чехова не рассечено едва заметным хирургическим разрезом; из какого из них не удалена слащавая ложь о любви неземной, идеальной, гармоничной, «чистой»? Для кого из его героев любить не означает страдать?

Сцена Маша — Медведенко (I акт)

Обратите внимание на краткость и кажущуюся прямолинейность (Медведенко) речевых проявлений героев и при этом на богатство заключенных в них связей с другими людьми, повседневной жизнью, иллюзиями. Как глубоко, уверенно и своеобразно эта сцена включена в жизнь.

Рисунок характеров: он полно и всесторонне дан прежде всего развитием смысла в диалоге, движением мыслей, их духовным содержанием, но также и внешним видом героев (черный наряд Маши; то, что она постоянно нюхает табак, и еще то, как она относится ко всему, что вокруг — к театру, погоде) и их внутренними связями с героями другими.

Эти люди не жанровые фигурки. Как издалека (в буквальном и переносном смыслах) приближается к Маше ее учитель, как сосредоточенно и настойчиво обнимает ее, как плачет он смехом, как запрещает себе какие-либо притязания и ответы, как видит он счастье других сквозь призму своей боли.

Как Маша сгибается, пытаясь не прикоснуться к низко свисающим повсюду кровавым гроздьям тоски и безразличия, как каждым своим упругим шагом старается обойти повседневный практицизм, повседневную мелочность, малые правды и осмотрительные страсти. Жить для нее означает — страстно мечтать, а страстно мечтать можно только любовью; и внешне и внутренне она — сама женственность, чистейшая и особой пробы, в общем-то, идеальное воплощение любви, любви, которая сама себя одела в траур и которая точно приветствует самое себя на похоронах этой любви.

Обратите внимание и на то, как Маша, натура тонкая, слова не вымолвит о спектакле и как издерганный жизнью философ и практик Медведенко постигнет смысл пьесы Треплева, как сквозь него увидит собственную боль. И как Маша не оттолкнет его, не прогонит, ни потому что он беден, ни потому что сама она к нему не чувствует ничего, и — как трогает ее его любовь.

И как ей одиноко и горько в гордом избранничестве, как ищет она существо, что в состоянии было бы ее понять.

Сцена Дорн — Маша (I акт)

Обратите внимание на характер Маши, на демонстративность его проявления (в поведении — действиях и мыслях), на ею самой укрощенную его силу (даже тогда, когда, кажется, нервы совсем сдали: как позовет она Дорна, как даст понять ему, что говорит с отцом, как по-королевски обратится к нему за помощью) и неукрощенную страсть, на постоянную требовательность (такую, словно все повинны в ее несчастьи). Гордость Маши воистину королевская, точно счастье — ее врожденная привилегия, при этом ни малейшего намека на какое бы то ни было требование счастья, вымогательство его, никаких просьб, никакого унижения. «Не могу дольше...» — звучит как призыв к спасению. Какая в ней невыразимая тоска по человеческой солидарности, какая королевская возвышенность в ее «я страдаю. Никто, никто не знает моих страданий!»

Дорн. Что для него значат его отцовские чувства к Маше и как он ей благодарен за то, что никто об этом ничего не знает. В каком напряжении между участливой заботливостью и безразличием «постороннего» он постоянно пребывает. Как естественно скрывается он за ширмой привычек, привычек к размеренной жизни, покою, корректности, отстраненности, и как он счастлив, когда может свернуть куда-нибудь в сторону, хотя никогда не упускает из виду тот путь, по которому должен идти и как не хочется ему на него возвращаться! Как отшлифована его порядочность, его честность — они его форма. И какой самодисциплины, внешней и внутренней, этот человек, какой в нем «воспитанный» холод и какое искусство не подчиниться обстоятельствам, ничего не выдать в себе.

Сцена Полина Андреевна — Дорн (I акт)

Обратите внимание на нескончаемый круговорот старых, давно пропитанных усталостью любовных отношений, постоянной подозрительности, страха, ревности. На то, какую грустную, мучительную роль играет в этой ситуации неравное положение партнеров, какую пустоту оно разливает между ними, как вынуждает их к монологам... Как обращается Полина с Дорном — как с покорным мужем, как собственнически, как упрямо стоит на своем и как он уклоняется от нее — иронией, презрительностью, объяснениями, защитой. Конечно же, эти отношения далеки от завершенности, они живые, заметно оживляемые с годами козырем отцовства Дорна, зависимостью Полины от него и его порядочностью и честностью. Кажется, что, когда Дорн восстает (или только кажется!) против ее ревности, Полина как будто стыдится своих преследований и извиняется за них объятиями.

Для характера Полины Андреевны в этой сцене наиболее показательная черта — униженность, рабство отношений, беспрестанно ее преследующих, раздражающих, не дающих минуты покоя. Так, точно она живет снедаемая страстью заполучить полностью Дорна, точно все, что он делает, истязает ее жестокой ревностью. Бедняга, она больна любовью и не знает, что все происходит так только потому, что их любовь — «тайная».

Дорн напевает и, напевая, расцветает. Это очень важный момент в его характеристике, совсем не мелкая черточка. Свою подлинную жизнь он как бы проживает в напеваемых им романсах. Словами романсов он отвечает, ими утешается, ими вторит своему беспокойству, ищет с их помощью жизненного равновесия. Речь идет именно о романсах, не о высокой музыке, и это должно свидетельствовать также о глубине и масштабах художественных взглядов Дорна, а они — взгляды провинциального интеллигента, относящегося с искренним восхищением и интересом к столь притягательному для него миру художников.

Сцена Нина — Сорин — Аркадина — Дорн — Шамраев — Тригорин — Медведенко (I акт)

Обратите внимание, как легко (или это кажется? или на самом деле так?) все забудут о Треплеве, о том взрыве, который только что произошел, и какая начнется кадриль, как каждый станет проталкиваться на первый план и будет настаивать на существовании «иного мира», как все забурлит, лишь только в обществе, где все привычно сложилось, появится новый человек. Как сразу забурлят обычно мелкие, давно ставшие повседневными желания и страсти, как каждый отстаивает, утверждает, подтверждает, ограждает, украшает свое место в мире других. Как не будет почти ни слова сказано о том, что заставило их собраться вместе, как запестрит здесь все цветами каждого.

То, что Нина не ощущает, как растет в Аркадиной интерес к ее личности, вполне понятно. Аркадина обращается к Нине с демонстративно искренней серьезностью, исключающей любые сомнения. Ее занимает лишь то (но, внимание, это происходит всегда у нее подсознательно, такова ее природа), чтобы огонь молодости не воспламенил Тригорина и чтобы этот вечер Заречной стал вечером ее, Аркадиной. Такое дается ей без труда, поскольку Нина уже покинула подмостки и, оказавшись лицом к лицу с Аркадиной и Тригориным, напрочь забыла о Треплеве и его пьесе.

Как обе они «подыгрывают» друг другу. Как Тригорин рассуждает обо всем, надев на себя маску милого барина, как умеет он играть такую роль, не забывая при этом о своем стилизованном облике.

Как это чувствует (и реагирует на все) Дорн, оттого, вероятно, что и ему понятна и очень близка внутренняя самодисциплина.

Как Нина, разумеется, не желая ничего плохого Треплеву, с удивительной легкостью вышвырнет его за борт вопросом к Тригорину о «странной» пьесе. И как лаконично определит истинную меру всему Тригорин, свою, понятно, истинную меру... Как Дорн (тоже потенциальный соперник Тригорина) «взывает» из царства своей провинциальности к широте представлений Треплева о мире, как хочется ему отряхнуть с себя» деревенскую пыль и примерить изысканные одежды людей искусства.

Как Тригорина повергает в тоску болтовня об искусстве, с какой радостью он вырывается из тисков каждодневного труда — тем более, что ему известно, какие жесткие и безжалостные это тиски...

Как то и дело рождаются пространства тишины, в которых неоконченные темы продолжают развиваться дальше, и как у Шамраева всегда находится клин, который он вбивает в эту тишину, потому что его совсем не занимают никакие сложности, ни эмоциональные, ни интеллектуальные, ему всегда нужно их чем-то «перебить» и солировать в такие моменты анекдотами о знаменитых комиках, шокирующими россказнями о разных театральных происшествиях. И как не сможет смолчать Дорн, слушая этот бред.

Каким совершенно очевидным образом стремится Нина любой ценой завладеть местом в этих райских кущах! Ее прощание! (Как по-другому, наверное, вел себя Треплев в те моменты, когда в салонах Аркадиной кто-то останавливал на нем снисходительный взгляд, как не в состоянии был он перешагнуть, пусть еще потенциальные, но пределы своей индивидуальности и ждал, когда на него обратят внимание они.) Как Нина предлагает всем принять во внимание даже свои домашние несчастья. Как на минуту задумывается она над предложением Сорина (!) остаться и как уходит, ощутив, что это предложение не поддержано больше никем. Как откровенно, невзирая ни на что, повинуясь лишь своим чувствам, говорит сейчас Сорин, его слова — вроде бы и не слова совсем, а ничем не сдерживаемые порывы сердца. Как Аркадину в судьбе Нины занимает абсолютно то же, что занимает ее в судьбе собственной...

Но опять: ни в коем случае не следует в этом матовом вечернем свете открывать все то, что герои сами так привыкли скрывать, чего большей частью не осознают...

Сцена Аркадина — Тригорин — Сорин — Медведенко — Треплев (III акт)

Обратите внимание, как Чехов подает родственные отношения. Это сцена брата и сестры, и речь в ней — о сыне. Как это увязано в единое целое с главной темой, с искусством и любовью? Каковы родственные отношения в других пьесах Чехова, как вообще у Чехова изображены матери?

Как точно чеховское видение, он не пишет ангелов или негодяев, но пишет людей, черты которых понятны всем, в них в той или иной степени каждый может увидеть себя. Чехов пишет, казалось бы, о самом неглавном, о ничего не значащем и как, в конце концов, ему удается сказать обо всем. И как такое письмо придает его пьесам живость, убедительность, заразительность — и обнажает их метафорический смысл. Сколько написанных в этой сцене фраз звучит в согласии с тем, о чем думают герои? Как не должна здесь ни одна из актрис ничего пережимать, что-то предопределять. И какой формой должен обладать актер, чтобы быть в состоянии сыграть эту ситуацию так, как она написана: широко, постоянно балансируя, идти по острию и не показывать этого!

Для Сорина эта сцена ключевая, нагляднее всего в ней проявляется то, чем постоянно заняты его мысли.

Для Аркадиной она особенно характерна потому, что показывает ее в действии, в работе, борьбе за то, чем она с такой радостью всегда гордится. Было бы совершенно неверным осудить ее лишь как скрягу: Костя стрелялся, от нее уходит Тригорин, туалеты, действительно, всегда разоряли актрис, брат почти не в себе, она — помеха счастью каждого, она стареет, все от нее чего-то требуют и т. д. Она счастлива, что, наконец, избавится от этого — разве странно, что она так резко противится всему, против всего восстает, что надежды на освобождение видятся ей сквозь множество препятствий? Она привыкла быть в центре внимания, быть первой, возможно, ее страшит перспектива (она страшит всех актеров) остаться в старости без куска хлеба и, потом, она знает, что все говорят о ее привлекательности, и знает, что она, на самом деле, привлекательна. Такое ли она чудовище? Почему же ее любят Тригорин, Дорн? Почему упрямо стремится к гармоничным с ней отношениям Костя?

Сцена Маша — Тригорин (III акт)

Обратите внимание, как даже самые значительные события Чехов погружает в поток повседневности, будничности. Попытка самоубийства Треплева «подается» к завтраку. Машино решение выйти замуж запивается водкой. Пройдет с чемоданами Яков, появится Нина — мы узнаем о том, что происходит с Треплевым, о решении Аркадиной уехать. Конечно же, мы узнаем еще и об отношениях между всеми, и знакомые характеры героев обретут новые черты, возникнут в новом освещении. Рождается ощущение непрерываемого потока, широкого течения жизни и, наверное, самое главное — сберечь на сцене это ощущение. Ни в коем случае нельзя на первый план выводить главные факты действия, они все равно «сами по себе» всплывут на поверхность. И также не следует особым образом заботиться об одной лишь будничности атмосферы, сосредоточиваться только на ней, тогда все тоже окажется неполным, деформированным, как при любом однозначном подходе. Нужно довериться только героям и характеру их активности: в них отражение и объяснение всего, что происходит.

Здесь очень интересное сочетание: жертва беседует с виновником своего несчастья (Маша — Тригорин). И факт этот следует осмыслить с двух точек зрения, он многое объясняет не только в характерах обоих партнеров, но и в героях других, в самом действии пьесы. И присутствие Нины здесь очень важно, оно с еще большей резкостью выделяет линии поведения участников сцены.

Здесь прозвучит много важного: например, о человеческой трусости, о месте для каждого в этом мире, о бессмысленности жизни. Сцена обострена знакомым страхом перед будущим и иронией ситуации.

Маша или выпила лишнего, или очень возбуждена, потому что непривычно активна, «тянет» диалог на себя. (Было бы полезным, если бы актеры ощутили, где тот или иной герой ведет действие, где действует только потому, что «действие происходит», а где он не может не действовать, к действию пробивается сам.)

Тригорин сейчас кажется более открытым, чем когда бы то ни было, перед Машей он не считает нужным быть застегнутым на все пуговицы, кажется, он не приемлет буквально все, настроен критически по отношению ко всем (включая Нину) и, чувствуется, вдохни он сейчас озона, то с радостью остался бы здесь и отказался бы от всего. Поведение Нины (внесценическое, в частности) также достаточно выразительно и оправдано лишь слепой одержимостью самореализации; решительно ничего лирического, ничего, на что способна каждая глупая девчонка.

Кажется, что Маша и Тригорин говорят обиняками (и о трусости тоже!), но Маша ощутит вдруг мягкость Тригорина и нерешительность и простит ему их, потому что сейчас он признал ее и доверился ей. Интересно отношение этих двоих к Треплеву: Маша все воспринимает как несчастье и как подтверждение бессмысленности своих иллюзий, Тригорин чувствует себя оскорбленным, он огорчен и в каком-то смысле испытывает страх перед Треплевым.

Сцена Аркадина — Треплев — Тригорин (III акт)

Обратите внимание на взрывы накопившегося пороха (чеховские третьи акты!), на то, как происходит поджог и какие длинные шнуры ведут к взрывчатке. Какими стадиями, какими волнами компонуется ситуация. Как одна проблема непременно отражается от другой: Треплев повторяет аргументы Сорина, Аркадина свои. Как герои ищут согласия и как бессильны при этом отречься от своих желаний. Как один стремится перетянуть на свою сторону другого и как не в состоянии этого другого понять, просто даже не пытается это сделать. Как надеется Треплев, что Аркадина, обманутая Тригориным, находится в том же состоянии, что и он. Вероятно, он считает, что сейчас возможно некое единство обиженных и что сейчас он на себе ощутит участие такого же, как и он, несчастного битого существа — потому, конечно, и вспомнит он ту историю с избитой прачкой и потому, конечно же, не пожелает эту историю вспомнить Аркадина. Вспомнит о другом (о двух балеринах), о своем самаритянстве — нет.

Как угаснет в неразрешимости спор, в (почти физиологической) невозможности продолжения, в своей неизменности, и как новый контакт станет возможным, скорее, на почве жалости каждого к самому себе, чем на сочувствии к боли другого. Как отчетливо здесь проявляются пределы человеческого «я», неодолимая сила субъективных желаний и интересов. Как тесно здесь сплетается талант с необходимостью эмоциональной уверенности, как будто одно не существует без другого.

Как грубые упреки здесь чередуются с самобичующим «отпусти»... и как свидетельствует это о том, что глубоко в их подсознании таятся силы кровного родства.

Как сейчас (у каждого из героев) в предельной активности и действии пребывают все элементы человеческой психики. Воля и чувство, желание самореализации и готовность отступить. Как нельзя играть в этой сцене только ссору, как нужно продвигаться от реплики к реплике, развивать процесс спора, его течение. И не только красочности его ради, но ради обнажения смысла, красочность же — результат движения, пульсирования, блуждания этого смысла.

Как все это вдобавок приправлено авторской иронией — тонкой и острой.

Сцена Аркадина — Тригорин (III акт)

Обратите внимание: это не просто схватка, а поединок, развивающийся постепенно, шаг за шагом. И как именно в такой расчлененности, постепенности раскрывается полностью смысл, как возникает объемная картина активности, характеров и стремлений соперничающих. Как борьба начинается, едва только расколется скорлупа и покажется ядро, еще до того, как каждый осознает, что это серьезно. Как пытаются оба вначале переступить разверзшийся между ними провал, не оказаться на дне его. И как на дне этого провала нет ничего другого — только гипертрофированные самоиллюзии каждого из них. Как ни одному ни другому не приходит в голову, что с ними случилось роковое, непоправимое несчастье — в их любовь вошла любовь новая. Это и не может прийти им в голову, поскольку учитывали они всегда лишь отношения, построенные и укрепленные мотивами, ничего общего не имеющими с любовью.

Тригорин хочет вырваться из пут, ставших банальными отношений, очевидно, не потому, что жаль упустить случай, его «позвавший», его манящий. Он словно бы стремится заполнить таящуюся в себе пустоту, «юной любовью», которую, видимо, ему не довелось познать — в молодости. Он хочет невозможного.

Аркадина не желает утратить живое удостоверение своей молодости — Тригорина. И то, что оба они извергают столько пара и пепла (отнюдь не лавы), — это умилительная ошибка: каждый из них убежден, что его собственные иллюзии, его желания могут быть законом для другого.

Они буквально кричат о взаимопонимании и пытаются достичь его жестоким и глубоко ранящим способом: один сваливает ответственность на другого. Будто Аркадина повинна в том, что Тригорину не довелось познать «юную любовь» и будто он должен пожертвовать всем, поскольку оказался последней любовью ее.

И как не обойдутся они без театральной литургии любви: падания на колени, самобичеваний, угроз, клятв, утраты смысла звонких слов, лишенных чувств. Как Тригорин сам себя оправдывает свойствами характера и как Аркадина искусно пользуется любительским оружием Нины — слепым обожествлением.

Как оба они сейчас выдадут все, что в них есть, как все это быстро опадет и останутся лишь привкус и похмелье. Как быстро они потом вновь окажутся под защитой привычек, на давно объезженной колее. Как, в конце концов, они сговорятся, что все останется по-прежнему и как тем не менее оба они оставят небольшую щелочку — для аналогичной сцены несколько позднее.

Аркадиной следует точно различать и уметь выделять главные моменты, точно определять для себя намерения, усилия, желания и на каждом этапе беззастенчиво их доводить до конца. Сейчас на карту поставлено все. Для начала она хочет отвлечь Тригорина своей очевидной уверенностью в себе и компрометацией противницы, однако в ее задачу входит и уберечь силу и подлинность чувства Тригорина к Нине, и она использует все средства вспыльчивой, эгоистичной женщины, уверенной в действенности этих средств (вплоть до мощного, сверкающего взрыва отчаянного плача). И (ей помогает апатия Тригорина) она стремится отвлечь его тончайшими средствами: осторожным и изысканным обольщением, равно как и свидетельствами своей безграничной влюбленности, и, наконец, восхищением его искусством.

Сцена Шамраев — Полина Андреевна — Аркадина — Сорин — Медведенко — Тригорин — Нина (III акт)

Обратите внимание снова, как самые сильные напряжения, самые взрывные переживания погружены в бесцветное течение жизни и растворены в нем как абсолютно естественная его часть. Сколь непоколебима сила жизненной нормы, какой защитой она служит, все прячутся за нее, она оказывается для них успокоением и в ней обретают необходимое им единство. И как великие волнения мало что способны изменить в главном, как каждый остается самим собой: так же будет стремиться уехать Сорин, Аркадина увезет Тригорина, Тригорин неизбежно какое-то время будет с Ниной, Нина добьется поцелуя, Треплев звуками фортепиано вновь будет кричать о своем...

И как все умеют в необходимый момент овладеть собой, какой волей они обладают, когда нужно быть вовремя на вокзале.

Сцена Полина Андреевна — Маша — Медведенко — Дорн (III акт)

Обратите внимание на то, что все герои хотят поступить как лучше, но своими поступками только усугубляют собственные страдания.

Правда, очень трудно сделать точный вывод: что хорошо, а что плохо? Чем плохи действия Полины Андреевны? Разве она хотела вызвать раздражение Треплева? Конечно, нет. Но может ли Костя вынести все, что она совершает? Едва ли.

Обратите внимание, как в этой сцене в иллюзии и возвышенные чувства то и дело просачивается проза жизни: деньги, лошади, другой уезд, боязнь, постель, которую нужно постелить, вальс на фортепиано.

Как все здесь пронизано всем: подобное руине чувство Полины Андреевны к Дорну, её сочувствием к Маше, а это сочувствие Машиной безоглядной погруженностью в жизнь Кости.

Как все они в буквальном смысле впиваются друг в друга, несмотря на то, что должны были бы чувствовать тщету своих устремлений. Но иллюзии сильнее, а иллюзии — это их жизнь.

Как Маша, способная на решительные действия (вышла замуж; решила уехать с Медведенко в другой уезд), тонко чувствующая, не глупая, такая самобытная, превращается в почти что просительницу при не обращающем на неё никакого внимания Треплеве. Как следует она повсюду за ним, не отступает ни на шаг и как «прикладывает» постоянно к его несчастью своё.

Аналогично и с Полиной Андреевной. И с Медведенко.

Как, должно быть, карает себя Маша вторым своим умом и как, наверное, стыдит себя какими-то другими своими чувствами, когда постоянно стремится вырвать все из себя навсегда.

Как все бесконечно, до последнего нерва издерганы и как ничему их не может научить ни своя, ни чужая судьба, как все натыкаются на химеры иллюзий.

Но Чехов выносит здесь столько правды, что способность анализировать сказанное им угасает. В самом деле, с какого конца, откуда следует начинать разбор, когда материя эта называется: человек, любовь? И можно ли здесь опереться на мелодраматизм, высеченный скальпелем из жизни живых существ, на водевильный монтаж страданий, отчаяния, стыда и нерешительности, на монтаж похожих отношений? Для актера такая опора была бы крайне опасной, поскольку строение материи он должен воспринимать с лицевой стороны, он не может показывать изнанку, где видно, как и из чего соткана ткань, где швы ее и складки.

Сцена Медведенко — Дорн — Маша, Сорин — Дорн, Сорин — Полина Андреевна — Дорн, Дорн — Треплев (IV акт)

Обратите внимание, как каждый привязан к своей жизненной концепции, к собственным тяготам и надеждам. Как не изменился Медведенко, как Дорн снова и снова отстаивает свое пристойное, размеренное существование, как Маша совершенно ни к чему, где-то уже за пределами плача, говорит и говорит о том, от чего даже и в мыслях избавиться не может, как Дорн сразу же ищет другие темы, что позволили бы ему опять оказаться в ситуации, защищенной от всех, как все время возникают и лишь иногда пересекаются, касаются друг друга монологи, обращенные каждым только лишь к самому себе, как ведут их пять человек, из которых четыре, собственно, члены одной семьи. Как все друг другу не говорят правды, как необъединимы их интересы, как ждет здесь Маша Треплева, Дорн мечтает о свете и нескольких возвышенных фразах от тех, что скоро прибудут с вокзала, Полина Андреевна пробивается к Дорну, Медведенко ждет Машу, а бедняга Сорин — чуда, которое хотя бы немного исцелило бы его немощное тело. Как всем им нечего сказать и потому повторяют они все говорившееся много раз, словно в игре, в которой участвующие заняты одним: как убить время. Связи разрушены, те тропинки, что пролегали когда-то от одного к другому (здесь все-таки две любовные пары!) заброшены, быльем поросли, все боятся на них ступить даже ногой, обутой в привычку, тренированной неоднократной по ним ходьбой. «Месяц плывет по ночным небесам...» — плывет из ниоткуда в никуда.

Потом, когда Сорин в минуту просветления расскажет биографию, типичную разбитыми иллюзиями, жизнь, в которой ни на миллиметр не удалось проникнуть ему в область своих желаний, бессильных страстей, когда повторит он тоскливую свою историю, свой жестокий рассказ, тогда все подойдут к его креслу и, как на аудиенции у ангела, замрут в тягостной тишине. И Дорн, ошеломленный, как и все остальные, бессилием перед законами природы, вспомнит о валериановых каплях — единственном утешении. Если они не подходят, предложит хину, укутает горячечные слова Сорина о несбывшейся жизни компрессом слов пустых, потому что рождены они утешительными иллюзиями... Каким простым и ясным все представляется у другого и как никто из них не в состоянии хотя бы легкой завесой преградить путь несчастью собственному.

Но — внимание! — ни в коем случае не следует играть пепелище, нельзя разрушать мосты и так уже прогнившие. Ведь все эти люди — живые, исполненные ожиданий, воодушевленные надеждами, что однажды... возможно... наверное... Где-то подсознательно они утешаются тем, что соринский ужас пока еще не сдавливает их голоса — и день почти праздничный — приедет Тригорин, Маша возводит строение своих надежд. Дорн будет танцевать вальс с Аркадиной, а Полина Андреевна не будет вымогать у него клятв и уговорит наконец Треплева быть поласковее с ее Машенькой, потом немного выпьет за ужином и где-нибудь в углу все-таки настигнет Дорна... Живые, нормальные люди, обычные, знакомые всем ситуации; на дворе ненастье, и огонь камина вырисовывает на занавесе светящиеся арабески...

Сцена Медведенко — Дорн — Треплев, Треплев — Дорн, Треплев — Дорн — Медведенко, Треплев — Дорн — Сорин (IV акт)

Обратите внимание на трагическое положение не оскверненного ничем еще таланта в мире людей. Как этот мир не желает видеть в нем Дар Божий, как отказывает ему хотя бы в каком-нибудь преимуществе перед своими банальностями, как подчиняет его механизму своих низменных интересов, как присваивает его словно вещь и не бережет плоды его духа. Но и как сам талант мечтает найти себя именно в том мире, который есть, как не умеет он обитать только лишь в сферах своего искусства.

Как все неразрывно в наделенном талантом существе, как одно рождает другое, воздействует друг на друга, как плод творца произрастает и из его жизни, и из его характера, и из обстоятельств, и повседневности, даже, возможно, именно из этого всего.

Треплев способен увидеть Нину критически и видит, должно быть, достаточно объективно ее жизнь, ее дело и все же: когда она окажется рядом, он будет видеть все это как бы через нее, сквозь нее, даже так, как она. После всего случившегося он не верит в возможность близости, но не способен избавиться от страстного желания ее. Все бы простил — вот поистине важное подтверждение его отношения к Заречной.

Искренность Треплева (своей силой) открыта всем и всегда; он беззащитен, с ним можно поступать как заблагорассудится. Интересом к нему, своим участием, своей любовью все только разрывают его на части — куда ни повернется он, повсюду наталкивается на непонимание, все вокруг совсем не так, как представляется ему.

Сегодня, вслед за Аркадиной, появившейся вчера, приедет Тригорин, явно поэтому здесь Нина, поэтому кружит тут же, никак не отправится домой, к ребенку, Маша. Как все слетаются сюда, как тянутся друг за другом... И как невозможно сейчас судить о том, как «должно было бы быть», кто поступает плохо, кто хорошо, и как вдруг здесь не оказывается места лишь для ласкового участия, понимания и — молчания.

Дорн спрашивает Треплева не о творчестве (хотя оно явно произвело на него когда-то незабываемое впечатление), но — о Нине, которая жида «странно». А Треплев сейчас проводит операцию на собственном сердце, рассказывает собственный случай чужими устами чужим людям. Сколько же для этого необходимо самообладания и сил, сколько доброты и доверчивости. Ему не довелось бы умереть, наверное, если бы таким пониманием, вниманием и отношением к нему были наделены все остальные.

Сцена Полина Андреевна — Треплев — Шамраев — Аркадина — Тригорин — Маша, Тригорин — Аркадина — Треплев — Дорн (IV акт)

Обратите внимание на те тяжелые, гнетущие покровы, что набрасывают на себя герои, и не потому, что сейчас их жизнь стала горше, чем до этого, но потому, что все они продолжают жить так, как и жили, что ничего не изменилось в их главных, руководящих ими стремлениях. Если хотя бы чуть-чуть некоторое время спустя приоткрыть ситуацию, посмотреть на все с расстояния (по прошествии двух лет), то ясно вырисовывается однообразие круговорота их жизней. Время оставило совершенно нетронутыми (т. е. герои оставили) желания и жизненные устремления, особенно у тех, кто старше: совершенно такие же, как и были, Шамраев, Полина Андреевна, Дорн, Тригорин, возвратившийся в любовной жизни (в творчестве его явно не менялось ничего ни на иоту) на прежнее место, к той же Аркадиной. Изменения (большей частью это внешние факторы действия) передвинули лишь Машу и Медведенко в другую ситуацию — но того же круговорота. Влюбленности, желания, стремления — не стали другими. Даже неисполнимость их, которая, вероятно, окрасила сознание героев, не в состоянии разрубить узы чувств. Не изменился и Сорин: в нем только обнажились и стали резче звучать акценты старых отчаянных желаний.

К своим мечтам приблизились Треплев и Нина. Нина добилась своего и совершенно явно оказалась во власти круговорота, давно ставшего привычным для других. Полностью с ним она еще не свыклась, но уже — в нем, уже — в него вовлечена. Треплев стал настоящим писателем, о нем спрашивают у Тригорина, его печатают, ругают критики. Но он все же еще не в том круговороте, что подчинил себе остальных. В его желаниях нет и тени склероза, его жизненная энергия еще не застыла, продолжает быть живой. Он мучается и истязает себя постоянно возможными еще желаниями.

Своих позиций герои придерживаются непоколебимо и весьма заботливо их охраняют. В их отстаивании, настаивании на них, утверждении и проявляется, кажется, самая мощная и, возможно, единственная энергия, какой эти люди наделены.

Эту переходную сцену не следует окрашивать никаким метафорическим смыслом, окутывать атмосферой, что пролила бы на нее какой-то иной свет и т. д. Нужно добиться лишь максимальной наглядности сцены, чтобы обрела она четкость других эпизодов. Главный ее смысл именно в том, что она является логической частью целого.

Сцена Маша — Медведенко (IV акт)

Обратите внимание: Маша как бы преследуема заботой Сорина о Треплеве. Она необычайно целеустремленна и практична. И одновременно как бы осознает, что совершает нечто неположенное (объясняет все время свои действия, почти извиняется за них). И в то же время не желает говорить с Медведенко, старается отделаться от него, отчитывает и пресекает любую его фразу. Кажется, что финальное «Пристал...» готово сорваться с ее языка уже в самом начале.

Медведенко как бы осторожно проникает в Машино состояние, пытается из этого состояния ее вывести, точно хочет говорить с совсем иной, со своей Машей. В этой сцене еще не заняты поисками Треплева, хотя характерно, что всё же все ищут его — каждый по-своему. И вместе с тем, они как бы приближаются друг к другу, хотят друг друга найти — внешне, кажется, сторонясь и избегая один другого. Маша не желает исполнять просьбы Медведенко, ее желания, очевидным образом, иные, чем его. И здесь следует точно определить, чего каждый из них хочет и как идет на поводу у своих желаний, к каким уловкам прибегает ради них.

В этой сцене важно обратить внимание на одно обстоятельство, которое приподнимает ее над уровнем повседневности, хотя и нисколько не разрушает при этом атмосферу будничности и привычности. Здесь особенно обостренно ощущается (и потому становится таким выразительным) то, что оба эти существа блуждают сейчас среди обломков былых желаний, среди руин своих страстей (Медведенко), что оказались только перед одним жалким, унизительным выходом — бегством от неисполнимости всего (Маша). Оба они как бы вглядываются в прошлые дни и вопрошают их, отчего не принесли они им счастья, оба они как бы ходят вокруг разбитого зеркала прекрасных иллюзий, не в состоянии поверить в то, что оно на самом деле разбито, бессильные отойти от него.

Не случайно в медведенковское созерцание собственной судьбы врывается ненастье за стенами дома. Маше же для такого созерцания вполне достаточно присутствия мужа.

Их внешняя активность скрывает таящуюся в них удивительную неподвижность, усиливающуюся одиночеством в этот дождливый и холодный вечер, завыванием ветра в камине, окрашивающую все отчаянием от бесплодных человеческих стремлений. Обычные, функциональные действия, которые должны приглушить эту истинную реальность двух персонажей, получают вследствие сильной внешней активности характер сомнамбулических блужданий и маяты, неожиданных прозрений и столь же неожиданных провалов куда-то. Внешне случайные и, на первый взгляд, чисто информативные сообщения разгораются сильным метафорическим огнем, оборачиваются криками души. (Медведенко о театре Треплева, который следует сломать, потому что он пугает. Аналогичным образом нагружено и Машино «Ну, вот...», лязгом ее кандалов, обреченными усилиями вырваться: раньше хоть как-то получалось... хотя бы иногда... а теперь только...)

Будто неслышными шагами приближается какая-то трагедия, будто предчувствие будущего рождает только опасения и страх.

В этой ненастной тьме Медведенко привычно хватается за чувство к Маше, а она, упрямо и невзирая ни на что, — за свою страсть (или уже привычку?) быть рядом со своей любовью, которую не в состоянии вырвать из сердца. Такие отношения между двумя персонажами заставляют их неизбежно вглядываться в даль, в прошлое, поскольку настоящее, итог былых желаний, не предвещает никаких перемен.

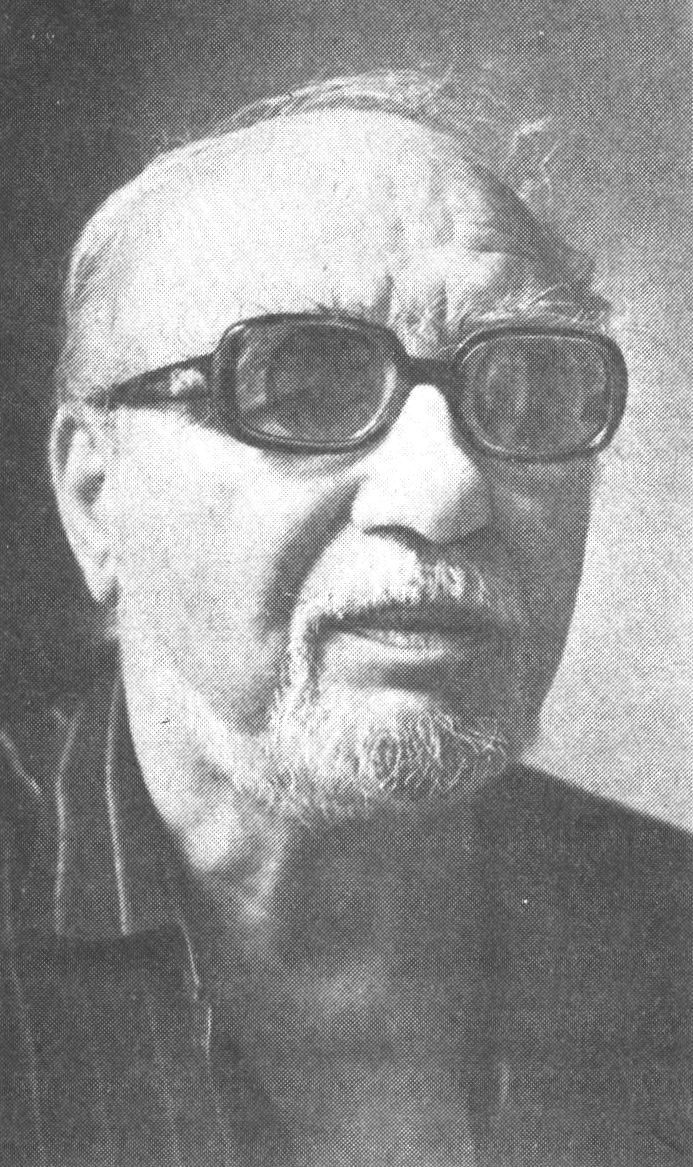

Отомар Крейча. 1990 г.

Афиша спектакля «Чайка» в Театре За браноу. 1972 г. Художник Либор Фара

«Чайка». Сцена Нины и Треплева. Стокгольм. Городской театр. 1969 г. Реж. — О. Крейча

«Чайка». Сцена Аркадиной и Тригорина из 2-го акта. Комеди Франсез. 1980 г. Реж. — О. Крейча

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |