Как известно, образ цветущих вишен, сплошного белого сада был одним из первых, увидевшихся Чехову еще на стадии замысла пьесы. Более того, именно этот образ (а не главный персонаж или персонажи — Иванов, дядя Ваня, Чайка, три сестры, Леший) дал название пьесе — также задолго до ее написания.

Естественно, что и в тексте центральное место занял образ вишневого сада. Вокруг его судьбы выстраивается действие и по отношению к саду по-разному раскрываются действующие лица. Для Раневской и Гаева он — воплощение самого лучшего, прекрасного, эстетически совершенного, что было в их жизни. Для Лопахина и Фирса — объект получения практической выгоды: у первого — в настоящем и будущем, у второго — в прошлом. Для Трофимова и Ани конкретный вишневый сад — олицетворение дурного прошлого, отвергаемого ими и заслуживающего уничтожения ради утопической идеи превращения в сад всей России.

По свидетельству К.С. Станиславского, свое отношение к образу вишневого сада Чехов раскрыл в том числе и через характерное уточнение называния пьесы. Не «Вишневый», а «Вишнёвый». ««Вишневый сад» — объясняет Станиславский смысловую разницу звучания слова, — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход... Но «Вишнёвый сад» дохода не приносит, он хранит в себе, и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов»1.

Как же представлял себе Чехов реальное — визуальное — воплощение на сцене этого главного образа пьесы, в текстовом, словесном выражении которого было заключено такое богатство содержательных и художественных значений? Сад виделся Чехову только в качестве реального мотива живой природы за окнами дома. Об этом он писал Станиславскому, когда рассказывал о первоначальном замысле пьесы, а затем в ремарках 1 акта, предназначенных для конкретного их исполнения на сцене режиссером и художником спектакля МХТ. Более того, из его переписки со Станиславским, Вл.И. Немировичем-Данченко, О.Л. Книппер относительно декораций будущего спектакля не заметно и намека на то, что изображение вишневого сада вообще как-либо специально его интересовало.

Впрочем, не очень интересовало оно и Станиславского. Они обсуждали другой вопрос — о доме. И здесь Чехов проявил, казалось бы, не свойственную ему настойчивость, хотя незадолго до того писал об отсутствии у него каких-либо особых просьб к театру относительно декораций2. В ответ на намерение Станиславского сделать дом ветхим, разрушающимся, с падающей штукатуркой, трещавшими полами и другими характерными «передвижническими» деталями, Чехов просил, чтобы дом бы, напротив, солидным, богатым и уютным, со стильной старинной обстановкой. Для него было важно, чтобы во всем чувствовались следы прежней широкой богатой жизни. Почему Чехов так настаивал на этом? Вероятно, потому, что в его представлении именно дом и только он один мог практически выполнить в спектакле ту функцию, которая в тексте предназначалась саду, — стать визуальным воплощением образа усадебной жизни как целого пласта русской культуры. Однако, поняв, что режиссер все равно решает дом по-другому, Чехов отступается и более пожеланий на этот счет не высказывает3.

Никаких возражений Чехов не высказывает и относительно поисков режиссером и художником наилучшего (с точки зрения видимости из зрительного зала) расположения окон для показа за ними сада. Здесь намерения театра уже как бы полностью совпадают с авторским замыслом и ремарками. Однако, когда Чехов получил разработанную Станиславским и Симовым планировку 1 акта, то обнаружил, что, несмотря на соответствие ее его же замыслу и ремаркам, изображение сада за окнами оказывается неправдоподобным. В письме О.Л. Книппер он объясняет это особенностью планировки: она образует дворик, в котором «солнца очень мало, тут вишни не станут расти»4. Неправдоподобность такого месторасположения сада понимал и Симов — но не потому, что неудачна планировка, а в принципе: «Никак не укладывалось в представлении, чтобы вишни росли у самых окон дома, да не только вишни, как случайные, а весь огромный разросшийся фруктовый сад, который всегда в имении разбивался в конце парка»5. Однако авторские указания (сад за окнами) выполнил точно.

И тогда в адрес и театра, и Чехова раздались обвинения в неправдоподобии — уже из зрительного зала, от такого знатока усадебной жизни, как И.А. Бунин: «вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишневых: в помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, как раз возле господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими листочками в пору цветения (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре)»6.

Неудовлетворен изображением вишневого сада был и Станиславский. Причина его неудовлетворенности, однако, совсем иного свойства. В правдоподобии показа цветущих деревьев за окнами барского дома режиссер не сомневался. Он был недоволен лишь низким качеством технологического воплощения. «В первом акте деревья — вишневые истрепались, — с возмущением писал он в Дневнике спектакля 9 декабря 1917 г. — Они ужасны, они перестали быть белыми, а стали серыми. Они обтрепались и лишены всякой поэзии. Вообще у нас всегда был «Вишневый сад» без вишневого сада. Такой вишневый сад, как у нас, надо вырубить. Ну его ко всем чертям!»7

Эту позицию режиссера разделяет и современный исследователь театра Чехова Б.И. Зингерман. Он считает, что визуальный образ вишневого сада в спектакле 1904 г. не получился таким, как хотелось бы, только из-за недостаточного пленэрного искусства Симова и что проблема сценического воплощения сада была бы решена, если бы на месте Симова в качестве декоратора чеховской пьесы оказался бы, как пишет Зингерман, кто-либо из таких художников, как Васнецовы, Левитан, Коровин, Серов, Врубель или же пришедшие на сцену МХТ во второй половине 900-х годов мирискусники8. Заметим, что применительно к одному из перечисленных Зингерманом художников, Коровину, предположение исследователя можно проверить практикой: в 1905 г. он оформил «Вишневый сад» в Александринском театре, где со свойственным ему искусством импрессионистической живописи написал белые цветущие деревья за большими окнами задней — фасадной — стены интерьера бывшей детской. (Кстати говоря, это гораздо более отвечало желанию Чехова видеть дом солидным, богатым и уютным, нежели в спектакле МХТ.) В результате художественное качество изображения сада было достигнуто, что однако ни в коей мере не решило главную проблему — неправдоподобия присутствия сада вблизи господского дома и его показа за окнами как реального природного мотива. Проблема эта была в равной степени неразрешима и для Симова, и для Коровина, и для всех остальных художников-декораторов того времени, независимо от уровня их личного мастерства и умения писать пейзажи. Все они, как художники, работающие в рамках декорационного искусства, выполняли в спектакле общую для этого искусства задачу создания реального и конкретного места действия. И если показывали на сцене (в соответствии с ремаркой драматурга) декорацию данного места действия — комнаты в помещичьем доме, то, по логике правды жизни, сад мог быть изображен ими одним-единственным способом: как пейзаж, видимый в окнах, несмотря на то, что этого — опять-таки по жизни — быть просто не могло.

Выходит — противоречие заложено в самой пьесе: в различии между обозначенным в ремарках визуальным образом вишневого сада как элемента декорации данного конкретного места (бывшей детской) и образом сада текстуальным, рождаемым подтекстом и контекстом, семантически многозначным и многоплановым. Первый — был отражение реального состояния декорационного искусства начала века, его эстетических принципов и возможностей. Второй — предвосхищал будущие принципы и возможности. В этом отношении (как и во многих других) Чехов сопоставим с Шекспиром. Подобно английскому драматургу, который еще до рождения декорационного искусства как системы оформления спектаклей давал в тексте словесные описания мест действия, ставшие затем, в последующие четыре века, главным предметом изображения этого искусства, Чехов в последней пьесе сочинил центральный образ словно бы в расчете на совершенно иное, нежели в его время, понимание роли художника в театре.

Однако для того, чтобы воплотить заложенные в пьесе эстетические возможности, театру и искусству сценографии потребовалось семь десятилетий. На протяжении этого периода в большинстве постановок пьесы на советской и зарубежной сценах почти не было попыток как-то по-иному решить проблему визуального образа вишневого сада, нежели путем изображения его за окнами детской. Даже в спектаклях 20-х годов и середины 30-х (а в эти годы из больших чеховских пьес ставился только «Вишневый сад»: по одной премьере в 1926 и 1929, две — в 1934, и сразу тринадцать — в 1935 году9), когда определяющим было «негативное» отношение к Чехову вообще и конкретно к вишневому саду как символу уничтоженной революцией старой жизни, он или то, что его выражало, все равно оставались реальным природным мотивом, видимым за окном.

Так было в спектакле 1934 г. театра-студии под руководством Р.Н. Симонова, где режиссер А.М. Лобанов и художник В.А. Матрунин, отказавшись от изображения цветущего белого сада, заменили его торчащими в окне голыми кривыми ветками — такова, по их концепции, истинная суть этого пейзажного мотива и прекрасным его могут считать только никчемные, паразитирующие чеховские персонажи. Подобного рода вульгарно-социологическая концепция по-разному проявлялась и в предшествовавшей лобановскому спектаклю постановке пьесы 1926 г. Ленинградским театром комедии: с точки зрения режиссера К.П. Хохлова и художника М.З. Левина, вишневый сад заслуживал уничтожения хотя бы потому, что мешал проникновению в окна солнечного света10.

Однако уже в постановках 1935 г., наряду с продолжающимися опытами вульгарно-социологической интерпретации пьесы (например, в Новосибирском «Красном факеле» режиссером Ф.С. Литвиновым и художником Г.П. Руди или, отчасти, в Воронеже режиссером Г.А. Шебуевым), на сцену возвращались и продолжающие декорационную традицию МХАТ (чей спектакль 1904 г. все это время сохранялся в репертуаре) изображения за окнами бывшей детской белых цветущих деревьев. Именно этой традиции, так или иначе ее варьируя, следовали художники и в последующие десятилетия: от 40-х до 60-х годов. Вот некоторые из многих примеров такого рода.

Прекрасные белоснежные вишневые сады цвели за окнами и балконными дверями в декорациях В.Г. Меллера в киевской постановке режиссера К.П. Хохлова (прочитавшего пьесу на сей раз, спустя двадцать лет после своей ленинградской версии, вполне традиционно) и В.П. Шестакова в Московском театре им. Ленинского комсомола (1954, режиссер С.В. Гиацинтова). Сады можно было увидеть в трех спектаклях, оформленных в 1935, 1950 и 1954 гг. художником Н.Н. Медовщиковым (первые два — в Ярославле, третий — в Одессе). В таком же качестве пейзажного мотива, дополняющего интерьерную декорацию 1 акта, вишневые сады показывались и зарубежными режиссерами и художниками, неуклонно следовавшими в эти годы традиции мхатовского оформления и ремаркам Чехова. Подобным образом были решены парижская постановка Ж.-Л. Барро (1954, художник Ж. Вакевич) и миланская Дж. Стрелера (1955, художник Л. Дамиани), о которой сам режиссер впоследствии будет вспоминать (в связи со второй версией «Вишневого сада» 1974 г.) как о неудаче.

Первые попытки отойти от традиционного способа декорационного изображения вишневого сада в качестве реального природного мотива и воплотить этот образ как-то по иному предпринимаются в 60-е годы. Художники пробуют решить проблему путем создания на сцене поэтической обобщенной среды, впрямую (то есть в его реалиях — деревьях и пр.) сад не изображающей, но погружающей зрителей в его атмосферу и настроение. Предвосхищением таких решений центрального образа пьесы можно считать эскиз В.В. Дмитриева к неосуществленной постановке 1947 г. в Московском театре транспорта. При реалистической конкретности и традиционности формы этой декорации, она тем не менее несла в себе черты нового подхода.

Предложив видение образа цветущего вишневого сада, как аллеи белых деревьев, уходящей вдаль «прямо, точно протянутый ремень», Дмитриев сделал этот мотив колористически определяющим не только для пейзажа, но и для интерьера бывшей детской: белизна деревьев как бы переходит в невесомую белизну легких прозрачных занавесок, разлита по немногим предметам обстановки и по синим поверхностям стен, в результате чего они кажутся бесплотными, тающими, ассоциируются с блеклой голубизной неба, тем самым объединяя пейзаж и интерьер в единую картину импрессионистически зыбкой, подвижной, светоносной среды.

В отличие от Дмитриева, пытавшегося придать цветовую интонацию вишневого цветения интерьерной декорации вполне традиционного вида, художники 60-х годов, оставаясь по-прежнему декораторами, использовали для решения аналогичной задачи новые эстетические возможности театра. Прежде всего приемы так называемой «реалистической условности», позволившие при создании на сцене, скажем, комнаты не показывать ее точно как в действительности (архитектура стен, окон и пр.), а обозначать немногими характерными деталями обстановки в виде сценической композиции, сочиняемой по собственным художественным законам.

Визуальный мотив вишневого сада включался в такую композицию как элемент, существующий уже вполне самостоятельно, вне зависимости от окон, за которыми вишневый сад только и мог быть показан в традиционной декорации. Более того, сам этот мотив теперь совершенно не обязательно выражен путем изображения цветущих деревьев. Он может представать белым плетением, возникающим у Д. Хартмана (Шлосспарк театр, Берлин, 1961), как мимолетное видение, в глубине сцены — отдельно от расположенных сбоку окон, распахнутых и озаренных солнечным светом. А у чешского художника В. Шрамека (Государственный театр, Острава, 1969) мотив вишневого цветения воплощала спускающаяся в центре перед «многоуважаемым шкафом» ажурная, кружевная вертикаль, ассоциировавшаяся и со стволом стройного древа, и с ниспадающим сверху потоком лучезарного света, отблески которого разливались по всему сценическому пространству, отражались на каждом предмете обстановки.

Складывающийся в 60-е годы новый подход к решению визуального образа вишневого сада, быть может, с наибольшим художественным совершенством выразил Ю.И. Пименов в эскизах для постановки пьесы на сцене ЦТСА (1965, режиссер М.О. Кнебель). Художник охватил сценическое пространство прозрачной пеленой светлых легких тканей. Они воспринимались дымкой воспоминаний, сквозь которую возникали словно мираж остатки усадебной жизни дома (печально-элегические «натюрмортные» композиции зачехленной мебели) и одновременно образом духовной среды — вишневого сада, создаваемым и общей импрессионистической цветовоздушной аурой, и ритмами стройных, тянущихся во всю высоту сцены, складчатых вертикалей. Новизну такого подхода к решению визуального образа вишневого сада подчеркивала живописная картина цветущих за большим окном деревьев, которая представала перед зрителями на суперзанавесе в самом начале спектакля.

В том же 1965 г. для постановки пьесы на сцене румынского театра города Тыргу-Муреш молодой художник Р. Фенеш предложил решение проблемы создания поэтической сценической среды вишневого сада без показа каких-либо его конкретных реальных примет, а с помощью кружевной тканевой фактуры. Фенеш заплел тканевой фактурой пространство сцены, создав форму уходящего в глубину туннеля с единственным выходом в самом конце, и поместил в эту среду на разных планах отдельные необходимые предметы (шкаф, детская кровать). Многообразно изменяясь с помощью различного освещения, сценографический образ метафорически выражал судьбу сада и трансформацией по ходу спектакля своей формы, которая в финале разрушалась полностью: прекрасное ажурное плетение опадало на планшет, становилось уродливой кучей тряпья.

Открывшиеся перед художниками практически ничем не ограниченные возможности свободной интерпретации чеховской пьесы и ее центрального образа — вишневого сада — в иных случаях оборачивались достаточно произвольными решениями. Например в постановке драматического театра г. Бохума 1970 г., режиссер К. Штайгер и художник М. Фрицше вместо вишневого сада показали в глубине сцены гигантский фотомонтаж в духе политического плаката (вознесшийся над толпой Ленин), призванный, вероятно, олицетворять светлое будущее, о котором говорит Петя Трофимов.

Однако в большинстве постановок в 70-е годы художники пользовались открывшимися возможностями ради воплощения в визуальном образе сада глубинных, истинно драматичных обстоятельств жизни чеховских героев. В это едва ли не самое плодотворное для искусства сценографии второй половины XX в. десятилетие были созданы самые значительные изобразительно-пластические версии пьесы. Прежде всего художниками советского театра: М.Ф. Китаевым (1971, Молодежный театр, Таллинн, режиссер А.Я. Шапиро), И.А. Ивановым (1972, Ленинградский театр драмы им. А.С. Пушкина, режиссер Р.А. Горяев), Д.Л. Боровским (1973, театр «Вигсинхаз», Будапешт, режиссер И. Хорваи), В.Я. Левенталем (1975, Театр на Таганке, режиссер А.В. Эфрос), Д.Д. Лидером (1980, Русский драматический театр им. Леси Украинки, режиссер И.А. Молостова).

Одновременно оригинальные решения визуального образа вишневого сада предложили и мастера зарубежного театра: в знаменитом спектакле 1974 г. Дж. Стрелера и художника Л. Дамиани (Пикколо театр, Милан), в спектаклях, показанных в 1977 г., режиссером А. Щербаном и художником С. Локвесто (Линкольн-центр, Нью-Йорк) и в 1979 г. — режиссером М. Нушт и художником Й. Циллером (Словацкий театр г. Угерске-Градиште). При различии того, как воплощался образ вишневого сада каждом из художников, общим являлось его центральное положение в сценографической композиции спектакля.

Для Китаева вишневый сад — воплощение темы красоты, красивой свето-воздушной среды, атмосферы природы. «Мне хотелось, — рассказывает художник, — создать «солнечную живопись», на которую часто набегала как бы тень от густых облаков. Хотелось создать солнечный мир, живой и нервный..., чтобы воздух дрожал и светился, жил физически»11. Как мы помним, аналогичные задачи ставили перед собой и художники большинства предыдущих постановок пьесы: от Симова до Дмитриева. Однако даже если им и удавалось показать красоту цветущих деревьев, то она, будучи лишь видом за окнами, не могла претендовать на то, чтобы стать поэтической средой, охватывающей сценическое пространство целиком и определяющей облик спектакля. У Китаева же тема белого цветения вишневого сада ассоциативно зазвучала в самом воздухе» сцены, который стал видимым, материализовавшись в серебряной паутине тонких капроновых нитей, хаотически расчерчивающих пространство, то просвечивающихся, то уплотняющихся. Сквозь этот зримый, ажурно-кружевной воздух, звенящий и искрящийся, колеблющийся и дрожащий, проступал золотисто-розовый колорит живописного фона и растительный орнамент, которые также рождали ассоциации с вишневым садом. Вместе с тем золотисто-розовый фон, переходящий и в половик, и в падуги (то есть охватывающий сценическое пространство полностью), мог восприниматься и в качестве орнаментированных обоев стиля модерн начала века, на которые накладывался сложный многомотивный коллаж из журнальных и газетных вырезок того времени, рекламных картинок, фотографий...

Таким образом, сочиненная художником сценографическая композиция одной из первых воплотила идею объединения образов сада и дома в их неразделимой семантической значимости, сменившей многолетние попытки совместить их на бытовом уровне (сад за окнами дома). Сад-дом или дом-сад (в зависимости от избираемого художником акцента) предстали в 70-е годы, как обобщенная визуальная сценическая метафора, раскрывающая самое существо пьесы, естественно, в индивидуальном понимании его конкретным художником.

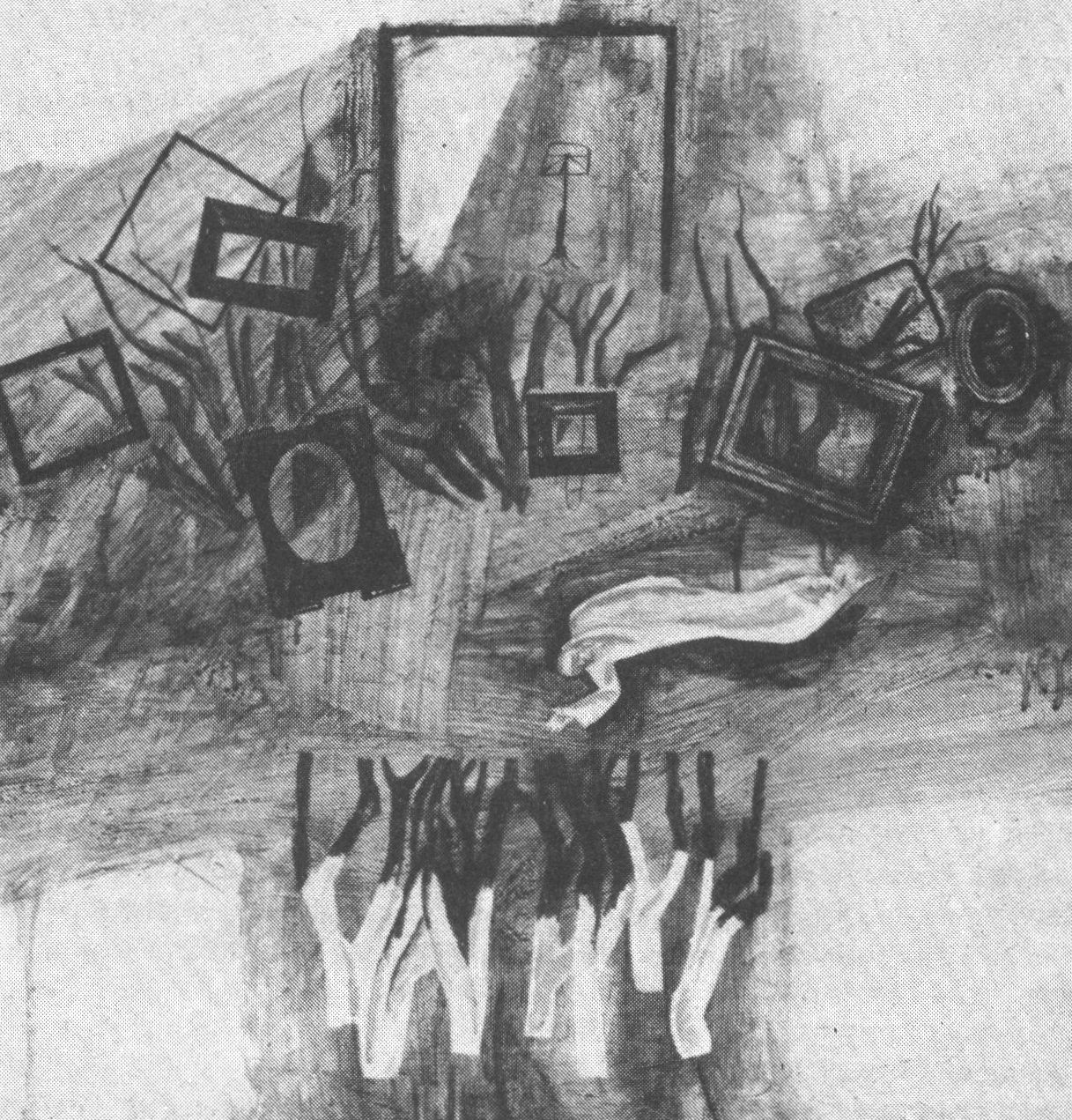

Так, решение Иванова оказалось во многом прямо противоположно тому, что было у Китаева. Мотив красоты природы, белого цветения вишневого сада если и присутствовал, то лишь мимолетно: он был отодвинут на второй план и показывался в виде условного задника, функционально необходимого для 1 акта. Главным же стал другой мотив — обреченного умирания дома: весь он сюрреалистически зловеще зарастал черными, голыми, корявыми ветками, на которых никогда не появятся живые цветы и плоды, потому что они есть «метастазы» безнадежной болезни, проступившие наружу признаки близкого конца жизни этого дома и этих людей. Ветки опутывали стены, прорастали сквозь колонну и печку, сквозь кресла и рояль. Они прорывались не только сверху, то есть со стороны кроны, но и совершенно, казалось бы, противоестественно — снизу, из-под пола, словно из земли, рождая у зрителей ощущение, что большой помещичий дом (представленный художником в гиперреалистически проработанных точных фрагментах архитектуры и обстановки — гостиных и залов, кабинетов и веранд) как бы взрос на корнях сада, которые пробивались сквозь пол и угрожали, соединившись с проступающими сверху и с боков ветвями, полностью затянуть пространство жизни.

Если Иванов предложил единственную в своем роде экспрессионистически-сюрреалистическую интерпретацию образа вишневого сада, а Китаев — его лирико-поэтическую версию, то у Боровского в спектакле театра «Вигсинхаз» разработанные коллегами мотивы предстали в наиболее обобщенном виде: средствами современной сценографии художник наиболее адекватно и глубоко выразил суть проблематики пьесы.

Сад-дом как единая сценическая конструктивная установка, сочинялся Боровским на основе образа сада: форма вишневого дерева обусловила вертикальное двухъярусное построение установки и одновременно обобщенный смысл того содержания, которое художник хотел выразить. Боровский выстроил грандиозную визуальную метафору. В центре сцены поднимались сгруппировавшиеся вместе, сжавшиеся в кучку, сиротливо оголенные вишневые стволы, изогнутые и в какие-то моменты кажущиеся человеческими фигурками, застывшими в страдальческих позах. Деревья, будто подрубленные, стояли на сценическом планшете, были как бы лишены когда-то питавшей их корневой системы, что, согласно концепции художника, являлось зримым выражением главной причины трагедии русской культуры, отрезанной в результате революционных катаклизмов от питательной основы. С другой стороны, хрупкие, тонкие стволы держали на себе огромную, несоразмерно разросшуюся в стороны и ввысь (в два раза выше их собственного роста) «крону», коей являлся здесь собственно помещичий дом с обстановкой, расположенной на разновысотных площадках прямо на ветвях.

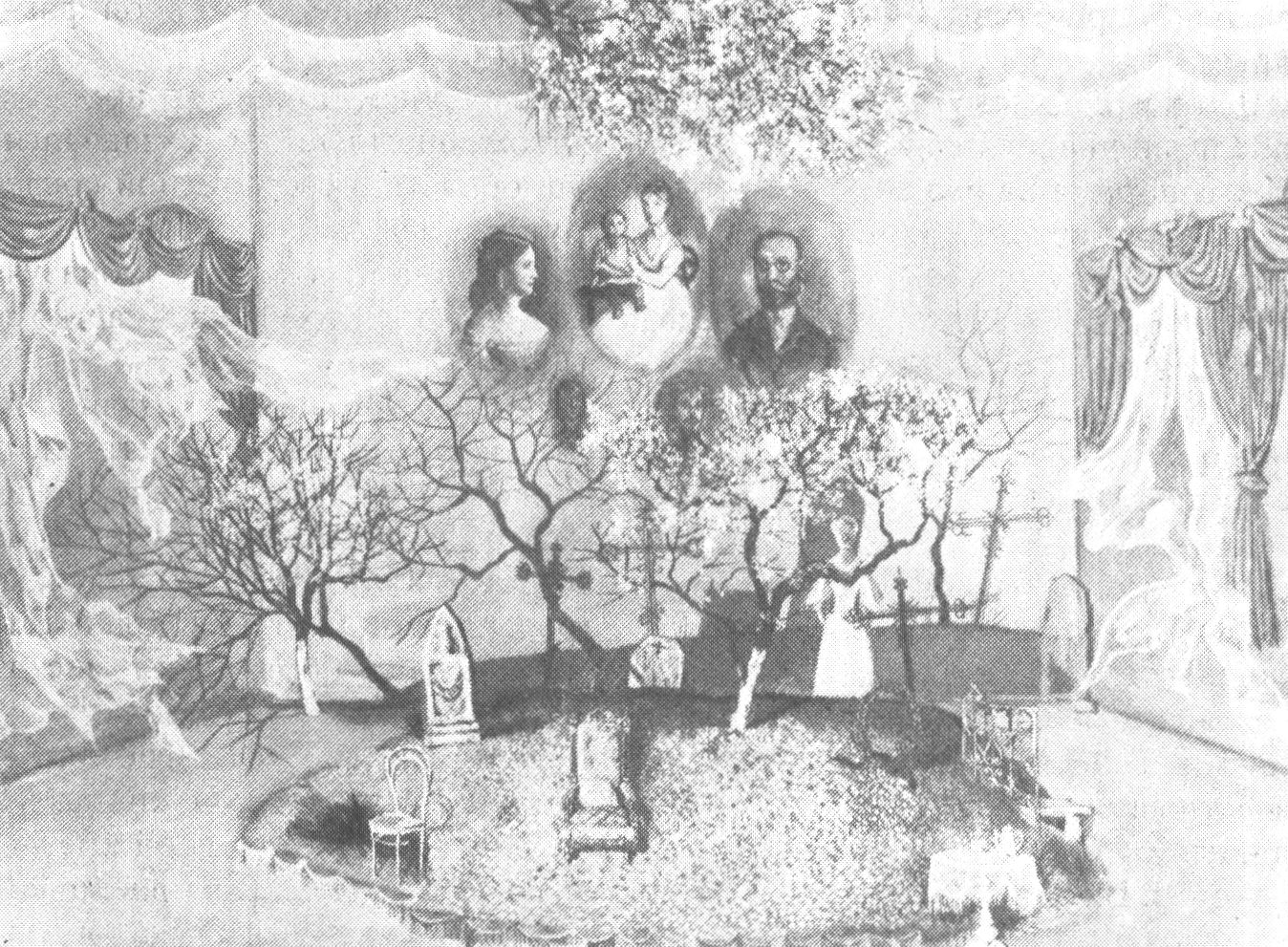

В первом акте предметы обстановки (мебель, люстры, картины) закрыты белыми чехлами, что ассоциировалось, с одной стороны, с «белой иеной» вишневого цветения, а с другой — с саваном, загодя накинутым на дом, давным-давно предназначенным для продажи и уничтожения и в последний раз, на время сценического действия, ожившим. Конец же обозначен исчезновением обстановки: на опустевших, голых ветвях, словно окутанных серым холодным туманом, раскачиваются покосившиеся пустые рамы и лишь на самой вершине застряла открытая всем ветрам эстрадка еврейского оркестрика с забытым, одиноким, никому более не нужным пюпитром.

Располагая дом на «кроне» вишневого сада, Боровский тем самым материализовал также и литературную метафору — «дворянское гнездо». Многозначность и глубокая смысловая точность сценографического образа выделяет это решение центральной темы чеховской пьесы из всех остальных, о которых шла речь выше и будет говориться далее. Хотя, конечно же, по форме оно могло показаться едва ли не самым невероятным по отношению к тому, как виделось сценическое воплощение пьесы самому автору и большинству ее интерпретаторов.

Спустя год после будапештской версии «Вишневого сада» Боровского, в 1975 г. состоялась постановка пьесы в Театре на Таганке, в которой Левенталь показал образ сада-дома удивительной красоты. Белизна вишневого цветения трактовалась здесь в духе японского искусства (пропущенного через восприятие русских мирискусников: белый цвет — знак траура, печали). Принцип белого на белом был общим принципом решения и сценической среды, и костюмов. Обреченность же этой красоты Эфрос и Левенталь подчеркивали тем, что местом действия спектакля сделали кладбище. И цветущая вишня, и отдельные островки предметов мебели (также белого тона — покрашенные белилами или зачехленные, приведенные к единому пепельно-белому колориту), и «натюрморты» находились на могильном холме, среди кладбищенских крестов, плит, мраморных скамей. Над могильным холмом развевались легкие, прозрачные белые занавески, летящие из высоких окон боковых стен, фланкирующих пространство сцены и являющихся единственной реальной приметой усадебной архитектуры. А с задней, тоже белого цвета, стены печально смотрели на этот кладбищенский сад-дом дагерротипные портреты предков.

Присущие Левенталю декоративизм и живописность несколько смягчали прямолинейную жесткость предложенной интерпретации сада-дома, которая, казалось бы, была не очень свойственна ни художнику, ни искусству Эфроса. Ее можно объяснить, видимо, только тем, что они впервые осуществляли постановку на сцене Театра на Таганке и хотели быть на уровне особой стилистики этого театра, хотя и, разумеется, совершенно по-своему понятой, в результате чего эта декорация внешне никак не походила на то, что делал на сцене Боровский. Не случайно Левенталь, спустя несколько лет вспоминая об этой работе, оценивал ее для себя скорее негативно: «я пытался заключить в жесткие рамки своих логических рассуждений сложнейшую, изменчивую форму этой пьесы. Таким образом, на этой работе лежит каинова печать того времени»12. Заметим, однако, что, несмотря на противоречивость, первая сценографическая версия «Вишневого сада» Левенталя оказалась художественно наиболее значимой по сравнению с его более поздними интерпретациями пьесы в 80-е годы.

Искания мастеров советской сценографии 70-х годов способов решения визуального образа вишневого сада завершает работа Лидера. Она интересна, помимо всего прочего, также и тем, что в ней поэтический метафорический принцип воплощения сада органично сочетался с, казалось бы, вполне традиционным повествовательно-прозаическим показом дома, как реального и конкретного места действия. Перед зрителями представала единая на всю пьесу установка — анфилада комнат, развернутая от первого плана сцена до самой ее глубины. Каждый из залов оформлен обстановкой соответствующего стиля — это как бы три эпохи жизни семьи (первый зал, самый близкий к зрителям — начало XX в., второй — середина XIX в., третий зал, в самой глубине — начало XIX в.).

Образ сада — условно ассоциативный, но совершенно явственный, точный по ощущению и глубокий по смыслу, — создавали белые кружевные, ажурные плоскости прозрачных, просвечивающих обойных «стен», разделяющих эти залы-эпохи. Благодаря такому решению белым цветением оказывался охвачен весь дом целиком13. Тем более что такими же кружевами в начале спектакля и в его финале были закрыты и вещи, и предметы обстановки, и даже покрывало, которое натягивал на себя забытый, приютившийся на сундуке Фирс, было также кружевной фактуры.

В этом спектакле Лидер впервые нашел способ показать процесс гибели вишневого сада как процесс уничтожения красоты. Раздавался стук топора, и на его звук гас первый луч, образуя в светоносной среде белого кружевного цветения «черную дыру-каверну» (как определил этот эффект сам художник). Еще удар — гас следующий пучок света, образуя новую «черную дыру-каверну». На последнем, девятом, ударе Сад-дом погружался во мрак, уходил в небытие.

По колориту — белое на белом — сценографический образ, созданный Лидером (как и декорация Левенталя к эфросовскому спектаклю) перекликался с решением пьесы в постановке 1974 г. Дж. Стрелером и Л. Дамиани, которое представляло собою один из первых в зарубежном театре художественно убедительных опытов интерпретации сада как обобщенной поэтической среды. Для Стрелера это было преодолением предшествующего (спектакль 1955 г.) понимания обстановки места действия пьесы как традиционно реальной — с вишневыми деревьями за окнами. Теперь главной проблемой для режиссера стал сад. Вспоминая известные ему постановки пьесы другими режиссерами и художниками, начиная со Станиславского-Симова и кончая натуралистической постановкой Л. Висконти 1965 г., итальянский режиссер записывает в дневнике 29 января 1974 г.: «Никто и никогда не смог дать образ этого сада, образ символический и пластический, потому что сад значит здесь слишком много, чтобы быть просто представленным, во всяком случае представленным средствами того натурализма, который потом перешел в так называемый «поэтический реализм»14.

И далее, в записи 6 февраля Стрелер размышляет о том, как практически, то есть визуально, может быть решена эта главная проблема пьесы в спектакле. «Сад... представляет собой самую большую трудность для постановщика. Не показывать его, просто подразумевать — это ошибка. Показать, дать почувствовать — другая ошибка. Сад должен быть и он должен быть чем-то таким, что можно увидеть и ощутить... но он не может быть просто садом, он обязан быть всем сразу»15. Не трудно заметить, что эти размышления Стрелера выражают то направление поисков решения образа вишневого сада, которое одновременно (чуть раньше или чуть позже) заявило о себе в работах ведущих мастеров советской сценографии и о котором ему, судя по всему, ничего не было известно. Тем более интересно, как же виделось ему сценографическое воплощение столь широко и многопланово понятого образа сада?

Сначала он хотел, чтобы сад предстал в виде прозрачного занавеса на первом плане сцены: «через сад мы видим происходящее. Сад — это фильтр, прозрачный экран, который, не искажая, пропускает через себя все, что мы видим на сцене»16. Этот мотив мыслится (в записи от 16 марта) и как «огромный — серый — сияющий ковер-сад», который во втором акте может создать картину природы: «приподнятый рулоном над диваном в детской, будучи раскатан, станет небом, фоном»17. Окончательное решение, предложенное Дамиани, зафиксировано в записи от 21 марта: «легкий купол из ткани... — трепещущий, просвечивающий, накрывающий зал сверху своим светом, цветом и трепетом и продолжающийся над сценой как идеальный потолок, в который переходит потолок комнаты»18.

Что же касается темы белизны — белого на белом — то Стрелер (как, впрочем, и Левенталь, и Лидер, и другие художники, избиравшие это цветовое решение) исходил из того самого письма Чехова Станиславскому, в котором впервые рассказывалось о замысле пьесы: «сплошной белый сад. И дамы в белых платьях...», причем он обратил внимание на еще одну фразу в этом письме: «Идет снег»19. Отсюда у режиссера возник образ лета—зимы, объединенный общей вечной белизной. Более того, ему представилось, что и у самого Чехова «Вишневый сад» родился «как ослепляющая вспышка белизны — белизны, которая вне времен года»20.

Таким образом, в миланской постановке тема вишневого сада воплотилась, с одной стороны, в общей вечной белизне открытого сценического пространства, сценического планшета, предметов обстановки и костюмов, а с другой — в огромном, невесомом и прозрачном, тоже белого цвета, пологе-небе, раскинувшимся и над зрительным залом, и над сценой, объединившем их в единую среду. По этому пологу было рассыпано множество листьев, которые жили естественной, природной жизнью: при малейшем движении ткани, словно от дуновения ветра, шелестели и разлетались, собираясь затем в новую графическую композицию.

Предложенная Стрелером и Дамиани версия в известном смысле завершала то направление исканий сценографических решений пьесы, которое основывалось на понимании визуального образа вишневого сада как поэтической среды. (В последовавшей спустя шесть лет работе Лидера поэтический образ сада был погружен уже в декорацию повествовательного типа, раскрывающую движение исторического времени.) Вторая половина 70-х годов, а затем 80-е и начало 90-х принесли целую серию иных интерпретаций вишневого сада, достаточно сильно отличающихся друг от друга, но еще более — от тех, что мы видели в первую половину 70-х.

В состоявшейся в 1977 г. постановке нью-йоркского Линкольн-центра на открытой сцене типа арены (окруженной зрителями с трех сторон) в ее глубине румынский режиссер А. Щербан и художник С. Локвесто высадили совершенно реальный сад цветущих белых деревьев. Это была хотя ничем и не отделенная от расположившихся перед садом предметов (относящихся к детской или к зале III акта), но совсем отдельная, самостоятельная пространственная зона воспоминаний о прошлом, которые материализовывались, когда между деревьями медленно проходила покойная мама в белом или появлялся мальчик с мячом — видение погибшего сына Раневской.

Если в нью-йоркском спектакле сад находился на сцене в течение всего действия пьесы и в финале зрители видели, как мужики с топорами рубили деревья, то во второй редакции постановки Щербана, осуществленной спустя пять лет в Бухаресте и показанной осенью 1992 г. на I Московском Международном фестивале им. А.П. Чехова, вишневый сад (на сей раз выполненный художником М. Мэдеску) присутствовал как визуальная тема только в одном I акте. Затем он исчезал, уступая место совершенно различным, не имеющим между собой ничего общего даже стилистически, выполненным словно разными художниками — в духе эстетики постмодернизма — оформлениям остальных трех актов. И лишь в самом финале из-за кулис невидимая рука выбрасывала на опустевший планшет сухие ветки срубленного где-то за пределами сцены сада.

Через мотив опавшей листвы тему вишневого сада решил в 1979 г. словацкий сценограф Й. Циллер. Он поместил действие пьесы в некий магический круг. В первом акте круг был очерчен кольцом из листвы и в центре его находился «многоуважаемый шкаф», игрушки, детская мебель. Во втором — поверхность кругового планшета полностью и сплошь была засыпана листьями; эта же ситуация сохранялась и в третьем акте, только центральную часть лиственного круга здесь занимала вписанная в него квадратная площадка; бал, таким образом, происходил не только на ней, но и среди окружающей ее природной фактуры. Наконец, в финале спектакля листва была сметена в кучу в самом центре опустевшего, освобожденного и от нее, и от персонажей, круга, потерявшего теперь магическое значение и ставшего простой геометрической формой семантически нейтрального сценического планшета.

В акварельном, светло-кремовом, чуть зеленоватом-сценическом пространстве дома, сотворенного художницей К.В. Шимановской в спектакле драматического театра г. Гродно (1983), парило белое «цветение» хаотически, причудливо, красиво спутанных нитей-ветвей, сплошь усыпанных белыми «лепестками», часть которых уже осыпалась на планшет. Мотив вишневого сада продолжался и раскрывался в костюмной сюите, решенной также в акварельных тонах, прописанных по белой основе: желто-сиреневый — у Раневской, кремовый с розовым — у Ани, серо-сиреневый — у Вари, розовый с рыжиной — у Дуняши. При этом каждый костюм был украшен белыми цветами — чеховские женщины визуально становились движущейся и замиравшей в выразительных позах и мизансценах «живой сценографией», образом как бы очеловеченного сада, существующего внутри пространства дома. Вместе с тем Шимановская нашла и оригинальный прием, показывающий драматическую эволюцию темы сада. От акта к акту костюмные белые цветы опускались по фигуре каждой героини все ниже и ниже: со шляпы на плечи, затем на накидку, на подол. Они словно увядали, блекли и опадали — одновременно постепенно спускалось и белое «цветение», открывая над собой и за собой пустую глубину верхнего пространства сцены, увеличивающуюся с каждым актом. В финале оно оказывалось на планшете и вместе с уже полностью засыпавшими его белыми лепестками ассоциировалось в том числе со «снежным покровом» как образом окончательного умирания идеальной красоты вишневого сада.

Рассмотренный выше подход художников спектаклей 70-х — начала 80-х годов к вишневому саду как к образу поэтически обобщенному, многозначному, выражающему действительно главную тему пьесы, сменился в последнее десятилетие иным способом оформления — сценическим дизайном. Основными задачами художника становятся: проектирование пространства для театрального представления, материально-вещественное обеспечение сценического действия, организация его места и обстановки. После периода активных поисков новых художественных форм и освоения нового уровня доступной искусству сценографии содержательности (именно на этом уровне и открылась возможность воплощения вишневого сада как самостоятельного визуального образа спектакля) произошло возвращение к предшествующему типу оформления спектакля — декорационному, который обрел теперь облик сценического дизайна. Вишневый сад в оформленных таким способом постановках стал снова всего лишь пейзажным мотивом, воплощаемым самыми разными сценическими средствами.

Например у С.Е. Ставцевой в постановке режиссера Ф.Г. Григорьяна (Драматический театр, Омск, 1987), — это букет цветущих вишневых веток в синей вазе на столе, а также — рельефная картина на стене, рисунок витражного окна и карликовое вишневое деревце с цветами и ягодами, растущее в кадке и по своему масштабу соразмерное детской мебели и детским игрушкам, среди которых происходило действие I акта. А у А.В. Лисянского в спектакле режиссера Л.Г. Трушкина (Театр Антона Чехова, Москва, 1990), предложившего сценический дизайн пьесы в виде единой установки — дома-шкафа — вишни, цветущие на фоне ярко-голубого неба, представали, когда распахивались центральные дверки шкафа и зрителям открывался «мир иной» — пространство за пределами дома. Этот показываемый в нужный момент действия пейзажный фрагмент, к тому же изменявший — в соответствии с реальным движением времени года — свой облик (в I акте — белое цветение, в III — листва зеленая, летняя), более всего привлекал высоким качеством технологического выполнения, достигнутым благодаря тому, что вишневые деревья изготовлялись по заказу театра в Италии (вспомним сетования Станиславского по поводу низкого технологического качества его вишневого сада). Что же касается содержания, то этот визуальный мотив выполнял в спектакле иллюстративную функцию. Не более того. Аналогичную функцию выполняли изображения сада и в новой — на сей раз в духе сценического дизайна — версии пьесы, предложенной В.Я. Левенталем для постановки О.Н. Ефремова (МХАТ им. Чехова, 1989), будь то условно знаковая растительная аппликация на тюлевой плоскости фонового занавеса в глубине сцены или высвечиваемый на авансцене в качестве совершенно иллюзорной картинки макетик вполне натурально цветущих вишневых деревьев, окружавших игрушечные же дом и церковь с загорающимися — к неизменному восторгу аплодирующих зрителей — в окнах огоньками и с еще более самоигральным эффектом театральной белой метели, то ли из лепестков, то ли из хлопьев раннего, неведомо откуда взявшегося снега. В спектакле 1993 г. режиссера В.М. Пахомова на сцене Липецкого драматического театра художники В.А. Макушенко и О.А. Твардовская роль вишневого сада поручили единственному деревцу с мелкими белыми цветами, «посадив» его в глубине сцены, за «многоуважаемым шкафом».

На уровне условного обозначения возникал визуальный мотив сада в последней пражской постановке (1991) пьесы чешским режиссером О. Крейчей — сад возникал как силуэтный рисунок веток и листвы, время от времени проступавших сквозь ткань стен, из которых французский театральный дизайнер Ги-Клод Франсуа выгораживал пространство мест действия. Пространство это было столь нейтральным, не претендующим на выражение какого-либо художественного содержания, что вишневый сад вполне мог бы в нем вообще отсутствовать. Как то было в целом ряде сценографических решений, среди которых стоит вспомнить оформление немецкого художника Ю. Розе, замкнувшего пустынное пространство сцены дощатыми щитами (Гамбург, режиссер Г. Литцау, 1970) или словацкого художника Т. Берки, спроектировавшего для спектакля Новой студии в Братиславе (1984) функциональную структуру с поднимающимися-опускающимися разными частями дощатого планшета и по-разному переставлявшимися ширмами, которая динамично организовывала места действия и даже не претендовала на какое-либо решение проблемы визуального образа вишневого сада.

Не интересовал сад и П. Брука в его версии пьесы, показанной в двух редакциях (1981 и 1983) на сцене парижского театра Буфф дю Нор, а затем в американском варианте Бруклин-Академии. Этот спектакль в 1989 г. предстал и перед московскими зрителями. Едва угадываемый и весьма неопределенный намек на мотив вишневого сада присутствовал единственно в рисунке ткани ширм: мелкие цветы на белом фоне — в первом акте, темно-вишневый тон — в третьем. Этого намека режиссеру оказалось вполне достаточно, как, впрочем, и обозначения обстановки дома немногими предметами мебели на расстеленных по наклонному планшету коврах, которые, будучи скатанными, играли роль поваленных деревьев во втором акте, а в четвертом вместе с чемоданами создавали ситуацию отъезда.

Вишневый сад отсутствовал не только в откровенно условном оформлении бруковского спектакля, но во вполне реалистической декорации В.Г. Серебровского (МХАТ им. А.М. Горького, режиссер С.В. Данченко, 1987). За окнами показанного художником прекрасного, исполненного в мирискуснических традициях, интерьера бывшей детской, находился совсем другой вид южнорусской природы, потому что на сей раз Серебровский, желая быть максимально правдоподобным, сознательно учитывал замечания и Бунина, и Симова, и самого Чехова о невозможности — по жизни — расположения вишневых деревьев вблизи господского дома. Единственным визуальным напоминанием о саде в этом спектакле был букет веток с белыми цветами, который приносил Епиходов, а Дуняша ставила в вазу. Потеря интереса к визуальному решению вишневого сада как самостоятельного и центрального образа спектакля и возвращение к изображению на сцене реальной обстановки мест действия в точном соответствии с ремарками и другими указаниями автора не могло не привести к попытке современной реконструкции (разумеется, с некоторыми коррективами) симовского оформления первой постановки пьесы 1904 г.

Такую попытку предпринял П. Штайн и художник К. Шубигер (Шаубюне ам Ленинер плац, Берлин, 1989) и перед зрителями вновь предстали детская по Станиславскому (с потолком, покрытым трещинами и подтеками, с ветхими карнизами, обвалившейся штукатуркой, грязноватыми стенами и старой мебелью), за распахивающимися окнами и балконной дверью которой открывался вид на вишневый сад, цветущий (говоря словами Бунина о декорации Симова) «так крупно, роскошно». Правда, было в спектакле и нововведение по отношению к Станиславскому-Симову: в IV акте в боковое окно, разбивая ставни, врывалась срубленная корявая ветка. Это был резкий знак конца.

В первую очередь 90-х годов с точки зрения рассматриваемой в статье проблемы среди постановок пьесы интерес представляют три, оформленные Э.С. Кочергиным — одна в Токио (1990) и две в театрах С.-Петербурга (БДТ, 1993; Малый драматический, 1994). Эти работы тем более примечательны, что их автор, создавший лучшие произведения в 70-е годы (то есть в русле исканий сценографии «большого стиля», на основе которых родились и описанные выше наиболее значительные решения образа вишневого сада), к этой пьесе обратился лишь теперь, когда и в его собственном творчестве произошла эволюция от художественных идей тех лет к сценическому дизайну, разумеется, в своем индивидуальном варианте. Вместе с тем, несмотря на такую эволюцию, Кочергин во всех трех постановках чеховской пьесы нашел достаточно обобщенные образные решения вишневого сада, снова возвращая ему самостоятельное и центральное значение. При этом художник опирался на найденные им ранее сценические приемы.

В токийском спектакле вишневый сад предстал в виде цветущих белым цветом деревьев сакуры, просматривавшихся в глубине сцены сквозь промежутки между стенами, обозначавшими дом, но поставленными на расстоянии друг от друга. Исчезновение и уничтожение сада показывалось постепенным выдвижением стен из глубины вперед. В результате этой сценографической акции промежутки между стенами сжимались и в финале сад оказывался полностью закрыт, заблокирован. Спектакль завершался в замкнутом наглухо пространстве «заколоченного» дома, в своего рода склепе.

В постановке БДТ режиссера А.Я. Шапиро Кочергин поместил сад уже не вовне, а внутри дома, в его пространстве, образованном дощатыми боковыми стенами и дощатым потолком, открытом лишь в глубине. Как когда-то в давнем кочергинском спектакле 1968 г. «Насмешливое мое счастье» (о самом Чехове), между деревьями были разбросаны одинокие отдельные предметы мебели и происходило действие актеров. Художник предложил свой вариант дома-сада, соединив эти образы только ему присущим сюрреалистическим способом. При этом, если в первом акте деревья представали в белом цветении, то в третьем — голыми. Драматичная графика высохших, хрупких ветвей звучала (как в лучших спектаклях Кочергина прошлых лет) наиболее пронзительной щемяще-тревожной лирической темой этого спектакля.

В финале пространство полностью замыкалось опустившейся задней стеной — здесь, как и в японской постановке, художник предлагал овеществленную и материализованную, физически ощутимую, сценографическую метафору гибели дома-сада.

По восприятию критика А.П. Свободина, таким образом решенное Кочергиным пространство обрело значение главного действующего лица: именно пространство наиболее полно выразило смысл первоначального режиссерского замысла, по разным причинам не получившего адекватного воплощения в постановке. «Угадывался спектакль о том, как сад, то есть абстракция, символ веры, идеологический камень на шее, погасил живые жизни»21. Трудно сказать, насколько верно предположение критика о том, каким мог бы быть спектакль, но для нас оно примечательно как еще одно подтверждение жесткого дизайнерского подхода Кочергина 90-х годов к чеховской пьесе, как свидетельство того, сколь сильно эта декорация отличается от образа поэтического «храма» духовной и душевной жизни героя, созданного Кочергиным четверть века тому назад в спектакле «Насмешливое мое счастье».

В постановке Л.А. Додина, впервые показанной во время русского сезона 1994 г. в парижском театре «Одеон», вишневый сад как самостоятельный и тем более главный визуальный образ снова отсутствовал. Кочергин решил спектакль через мотив зеркал. Они же — при соответствующем освещении — и усадебные окна, и японские ширмы, на которых (или за которыми, если они — окна) в какой-то момент возникает рисунок ветвей цветущей сакуры, чтобы тут же исчезнуть, когда плоскость становится снова зеркальной. Еще раз визуальный мотив вишневого сада возникает во II акте — сквозь ставшие окончательно прозрачными зеркала, как бы в мире Зазеркалья. А затем образ вишневого сада полностью из спектакля уходит. Уменьшается количество зеркальных рам (в начале их было 21), они все больше и больше оголяются. Нарастает мотив пустоты. В финале на сцене остаются всего три стояка. Как объяснил замысел Кочергин, — это «как разоренная курия и в то же время дом, из которого вынесли вещи... это смерть в пустоте, разорение»22.

Новый оригинальный вариант вишневого сада сочинил в 1994 г. Д.Л. Боровский для спектакля Ю.П. Любимова, готовящегося в афинском театре Диониса. В отличие от описанного выше решения 1973 г. в духе сценографии «большого стиля», на сей раз художник превратил в сад все театральное пространство — и сцену, и зрительный зал, ставшие как бы общей «окружающей средой» и для персонажей пьесы, и для зрителей. При этом Боровский использовал архитектурные особенности помещения театра: когда-то это был колонный зал, который затем разделили на сцену и на места для публики, расположив их между колоннами, окрашенными в черное. Прообразом колонны является дерево: забелив нижнюю часть колонн в рост человека, художник превратил их в стволы театрального сада. Сад окружал зрительный зал и продолжался на сцене, где была выстроена композиция из таких же черно-белых «стволов», только чуть меньшей окружности. Между ними ходили-действовали чеховские персонажи в таких же черно-белых костюмах (исключение составляла цветная — в тон темной, переспелой вишни — ливрея Фирса). Воплотившись в форме классических, античных по родословной, колонн, образ вишневого сада неожиданно обрел здесь еще более широкое значение — он мог быть понят как воплощение не только российской, но и мировой культуры.

Рассмотренная в статье история сценографических решений чеховской пьесы в театре XX в. (а она представлена, разумеется, далеко не полно и лишь в спектаклях, наиболее примечательных с точки зрения интересующей нас проблематики) показывает, что образ вишневого сада может быть выражен и воплощен самыми различными способами и средствами. Пьеса открывает перед режиссерами и художниками богатейшие возможности интерпретации: от буквального следования авторским ремаркам (при этом проблема вишневого сада как визуального образа самостоятельного и центрального значения сама собой снимается) до сочинения свободных сценографических композиций на данную тему, которые, может быть, и кажутся ничего общего по своей форме с пьесой не имеющими, но на самом деле раскрывают глубинный смысл ее содержания. Совершенно очевидно, что и в дальнейшем искания такого рода будут продолжены. К этому побуждает художников сама пьеса и, прежде всего, центральный образ вишневого сада.

М. Китаев. Эскиз к спектаклю «Вишневый сад». Таллинн. Молодежный театр. Реж. — А. Шапиро. 1971 г.

Д. Боровский. Эскиз к спектаклю «Вишневый сад». Финал. Будапешт. Театр «Вигсинхаз». Реж. — И. Хорваи. 1973 г.

В. Левенталь. Эскиз к спектаклю «Вишневый сад». Москва. Театр на Таганке. Реж. — А. Эфрос. 1975 г.

Э. Кочергин. Эскиз к спектаклю «Вишневый сад». 1 акт. С.-Петербург. БДТ им. Г.А. Товстоногова. Реж. — А. Шапиро, 1993 г.

Примечания

1. Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. М., 1954. Т. 1. С. 264.

2. «...обстановочную часть в пьесе я свел до минимума, декораций никаких особенных не потребуется...» Чехов А.П. Письмо Вл.И. Немировичу-Данченко 22 августа 1903 г. // Чехов А.П. Собр. соч.: В 12 т. М., 1957. Т. 12. С. 545.

3. «...пожалуйста, насчет декораций не стесняйтесь, я подчиняюсь Вам... что Вы ни сделаете, все будет прекрасно, во сто раз лучше всего того, что я мог бы придумать». Чехов А.П. Письмо К.С. Станиславскому 10 ноября 1903 г. // Чехов А.П. ... Т. 12. С. 568.

4. Чехов А.П. Письмо О.Л. Книппер 20 ноября 1903 г. // Чехов и театр. М., 1961. С. 160.

5. Виктор Симов. Моя работа с режиссерами. «Вишневый сад». Цит. по.: Березкин В.И. Художники в театре Чехова. М., 1987. Приложение. С. 193.

6. Бунин И.А. Из незаконченной книги о Чехове // Литературное наследство. М., 1960. Т. 68. С. 674—675.

Из театроведов, занимавшихся темой «Пьесы Чехова и их сценическая интерпретация», кроме автора данной статьи (см. кн. «Художники в театре Чехова...» С. 19), об этом неприятии Буниным образа вишневого сада, каким он предстал перед зрителями спектакля Художественного театра, как о существенной проблеме, специально писал, кажется, только К.Л. Рудницкий в статье «Перечитывая Чехова» (Рудницкий К. Театральные сюжеты. М., 1990. С. 55—56). Соглашаясь с Буниным относительно неправдоподобия изображения вишневого сада за окнами помещичьего дома, Рудницкий подчеркивал, что этот мотив у Чехова имеет поэтическое значение и потому Бунин, несмотря на свою правоту, все таки как бы и не прав. Однако в другой своей работе, посвященной постановке «Вишневого сада» 1904 г. (см. главу «Звук лопнувшей струны» в кн.: Рудницкий К.Л. Русское режиссерское искусство. 1898—1907. М., 1989), исследователь, детально реконструируя ее сценический облик, вообще не упоминает об этом поэтическом образе пьесы по той причине, что такового в спектакле просто не было, а было изображение цветущих деревьев за окнами, о чем и писал Бунин. Видимо, по той же причине совершенно обходит проблему визуального воплощения вишневого сада, хотя о работе над оформлением пишет достаточно подробно, и И.Н. Соловьева в статье ««Три сестры» и «Вишневый сад» в постановке Художественного театра». См.: Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского: В 6 т. М., 1983. Т. 3.

7. Виноградская И.Н. Жизнь и творчество К.С. Станиславского // Летопись: В 4 т. М., 1973. Т. 3. С. 86.

8. См.: Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988. С. 77—78.

9. См.: Каталог «Постановки пьес А.П. Чехова в советском театре. 1917—1986 годы». Москва—Прага., 1987.

10. Если вынести за скобки вульгарно-социологическую подоплеку такого отношения к саду, а оценить аргументацию режиссера с точки зрения правды жизни, то здесь он, фактически, оказывается близок к тому, о чем писал Бунин, а затем и Симов, и что понял, рассматривая планировку мхатовской декораций, сам Чехов: если бы деревья, действительно, росли бы перед окнами, они, конечно же, заслоняли бы солнечный свет и в доме было бы сыро и холодно.

11. Цит. по: Художник в театре Чехова... Приложение. С. 210.

12. Там же. С. 220.

13. «Среда становится размытой, призрачной, — рассказывает художник об этом создаваемом им сценическом впечатлении, — и одновременно превращается в солнечное цветение какого-то буйного мира. Все это напоминает последнюю яркую вспышку жизни перед угасанием, вспышку пламени свечи перед тем, как погаснуть». Цит. по.: Художник в театре Чехова... Приложение. С. 223

14. Стрелер Джорджо. Театр для людей. М., 1984. С. 211.

15. Там же. С. 214.

16. Там же. С. 214—215.

17. Там же. С. 218.

18. Там же. С. 220.

19. Чехов А.П. Т. 12. С. 521.

20. Стрелер Джорджо. Указ. соч. С. 220.

21. Свободин А.П. Оголенные ветви // Московский наблюдатель. 1993. № 11—12. С. 20.

22. Цит. по: Абельская М. В «Вишневом саду» Льва Додина // Русская мысль, 1994, 21—27 апреля. № 4026. С. 14.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |