Два чувства дивно близки нам —

В них обретает сердце пищу —

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

А.С. Пушкин. Из черновых набросков (1830)

И у самой полноводной реки есть самый малый и незначительный исток.

Аноним. XVIII век

Вместо пролога

Город Ялта известен как город Чехова. Великий русский писатель избрал его местом своей жизни. Здесь он построил собственный дом, где по-своему оформил всё: и кабинет — такой, о котором всегда мечтал, но которого раньше не имел; и сад, где росли цветы со всех концов света — таких не найдёшь в средней полосе России. Комнаты писатель распланировал с тем соображением, что каждый в его ялтинском доме мог чувствовать себя вольно и удобно. Были это гости ли — писатели, музыканты и поэты; родственники ли — братья, кузены, племянники; матушка ли — ей предназначалась тёплая комната через стену со спальней Чехова, дорогая ли сестра Мария — её комната находилась в мезонине, единственная на третьем этаже — всем было комфортно в этом доме. Отдельная комната принадлежала и супруге Антона Павловича Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой — светлая, уютная, точно под спальней писателя, с двумя арочными окнами, выходящими на живописный юг. Весной окна комнаты Ольги Леонардовны затеняли ветви душистой розы...

Интересно, что Чехов в письме к Ольге Леонардовне 16 марта 1902 года заметил: «Скоро ты приедешь. Тебе я отдаю ту комнату, где стоит пианино, и ту, что внизу, где ты жила в прошлом году. Значит две комнаты» [18, т. 10, с. 213—214]. А уже 20 марта пишет: «Твоя комната с пианино ждёт тебя» [Там же, с. 217—218]. Возможно, что под комнатой с пианино Чеховым подразумевалась не гостиная второго этажа, а комната для родственников, в которой также находился инструмент Ф.И. Шаляпина (за которым позднее был запечатлён М.П. Чехов).

Так или иначе, ялтинская дача стала настоящим домом не только для писателя, но и для ближайших его родственников. После 1904 года именно Ялта стала местом, где под руководством Марии Павловны Чеховой была начата работа по изучению, классификации и публикации эпистолярного наследия брата, т. к. уже тогда назрела необходимость создания подлинного мемориального музея. При этом в доме, помимо Марии Павловны, продолжала жить матушка писателя — Евгения Яковлевна Чехова. Здесь она пережила и первые годы революции. А после кончины в 1919 году была похоронена в Ялте на старом Ауткинском (бывшем дворянском) кладбище.

Позднее, когда дом стал государственным музеем (в 1921 году), в Ялте постоянно проживал младший брат А.П. Чехова — Михаил Павлович. Он стал первым научным сотрудником музея, правой рукой сестры — первого директора и хранителя. Михаил Павлович, разносторонне одарённый, увлечённый человек, любитель техники и науки, талантливый переводчик, беллетрист, посвятил всего себя служению музейному делу: в статусе научного сотрудника музея им была защищена диссертация, им же составлялись и ежегодные отчёты; его рукой велось делопроизводство, связывающее музей в Ялте с Государственной библиотекой имени В.И. Ленина. Его каллиграфическим почерком заполнены тысячи листов официальных бумаг, составлены диаграммы, сформирован (вместе с Марией Павловной) первый (и до сих пор не потерявший своей актуальности) мемуарный каталог-путеводитель по Дому-музею А.П. Чехова. Михаил Павлович также оставил интересные воспоминания — в фондах музея хранятся фотографии, документы, мемориальные предметы, связанные с его жизнью, творчеством и научной работой.

И поныне в саду растёт хурма, посаженная Михаилом Павловичем Чеховым возле атласского кедра. Она до сих пор плодоносит, словно продолжая служение Дому-музею, которому сам Михаил Павлович отдал последнее десятилетие жизни — он умер в 1936 году и был похоронен на Новом (ныне — старом) кладбище города, куда в том же 1936 году, стараниями М.П. Чеховой, был также перенесён прах матери Евгении Яковлевны.

Весь процесс дался Марии Павловне нелегко. В Музее сохранились документы, связанные с этими мероприятиями и описывающие все бюрократические требования того времени. Из воспоминаний старожилов района, где находится руинированное кладбище, автору известно, что Мария Павловна до конца своей жизни навещала старое кладбище, где когда-то была похоронена Е.Я. Чехова. Сестра великого русского писателя ухаживала за могилой вдовы Ф.М. Достоевского Анны Григорьевны. Также, вероятно, она могла поддерживать порядок и на могилах Людмилы Александровны Чеховой, расположенной неподалёку, и К.М. Иловайской, ялтинской знакомой А.П. Чехова (Могила Иловайской ныне утрачена).

Однако Мария Павловна не осталась одна в деле изучения наследия своего знаменитого брата и истории семьи. Молодое поколение, главным образом, дети младшего брата Михаила Павловича Сергей Михайлович и Евгения Михайловна продолжили дело отца по изучению и документированию прошлого рода Чеховых...

О работе Сергея Михайловича Чехова

Принято считать, что в Ялте сохранились три чеховские могилы — Евгении Яковлевны Чеховой, Марии и Михаила Чеховых, которые и поныне находятся на Старом ялтинском кладбище и являются объектами культурного наследия, а также местом, дорогим для каждого русского человека, любящего литературу и знающего историю отечественной культуры. Ялта стала вечным прибежищем для ближайших родственников драматурга. Однако сведения, выявленные в 1940-х годах племянником Антона Павловича Сергеем Михайловичем Чеховым, позволяют несколько пересмотреть этот факт. Следует начать по порядку.

Исследование С.М. Чехова «Родословная Антона Павловича Чехова», вариант рукописи которой хранится в архиве Дома-музея А.П. Чехова в Ялте, является уникальным документом, в котором собраны многие свидетельства истории рода Чеховых: фрагменты легенд, семейных преданий и размышлений над фактами. История простирается на два с половиной века назад и доказывает, что Чеховы — род весьма обширный. Его генеалогическая система «разветвляется» на три основные (рассмотренные С.М. Чеховым) ветви.

Естественно, что главным образом С.М. Чехов исследовал ту ветвь, к которой относится Павел Егорович Чехов — отец великого русского писателя. Здесь же С.М. Чехов отмечает, что представление о Павле Егоровиче исключительно как о жёстком человеке и непримиримом «тиране» (укоренившееся особенно в советской литературе, видевшей причины этого в царском строе) ошибочно и однобоко. На однобокость суждения о личности П.Е. Чехова неоднократно указывала и М.П. Чехова (в её мемориальной библиотеке сохранились многочисленные карандашные пометы на полях книг о чеховской семье). Политический мотив С.М. Чехов игнорирует, но и сам склонен разделять предвзятость некоторых исследователей.

Категорично на этот счёт высказывалась М.П. Чехова в своей переписке с племянником Сергеем: «Ялта, 11 янв. 47 г. Дорогой, милый Сережа, умоляю тебя, смягчи в своей статье те места, где ты пишешь о моем отце и о твоем дедушке! Мало ли что <...> иногда ради юмора, писали другие мои братья... Правда, по обычаю того времени, он сек непослушных детей вроде брата Александра, но это было в раннем детстве... Твоему отцу меньше всего досталось, а меня он и пальцем не тронул, даже в угол никогда не ставил. Он был требователен и строг главным образом насчет религии... Постепенно он становится настолько смиренным, что даже просит прощения у Александра, не будучи виноватым... Он с огромной выдержкой переносит московскую бедность... Страдает, что не может найти себе заработка... а когда поступил на место счетовода к хаму-купцу Гаврилову, то весь свой заработок отдавал в семью, не оставляя себе ни копейки... В таганрогский период не только мать, но главным образом он хлопотал об образовании детей. Горе его было велико, когда пошатнулись его дела в Таганроге и ему нечем было платить в гимназию за детей... Отправивши старших в Москву, он посылал им деньги на плату за ученье и на жизнь <...> Жестоким моего отца, даже ради юмора, который господствовал всегда в нашей семье, нельзя назвать... Если Бог даст мне еще пожить на этом свете, то я постараюсь его оправдать» [7, с. 13—14] и в заключение: «Скорее нам с тобою нужно заступиться, чем обвинять. Пусть чужие, если это нужно, займутся подоплекой... Мало ли чего в семействе не бывает?» [Там же, с. 26].

Особенно выделяются издания, содержащие воспоминания или выпущенные к юбилеям. Так, М.П. Чехова весьма строго комментирует издание «Чехов в воспоминаниях современников», особенно в части выраженного влияния на писателя авторов воспоминаний [2]. М.П. Чехова ставит в книге знак вопроса в месте, где повествуется о негативном влиянии буржуазии на быт семьи Чеховых (слово «буржуазия» на V странице предисловия подчёркнуто М.П. Чеховой). Издание «Письма А.П. Чехову его брата Ал.П. Чехова» 1939 года [1] содержит многочисленные пометы с опровержениями изложенного, сделанные на полях рукой М.П. Чеховой, в особенности в части вопросов семейной хроники.

Отметим, что понимание Павлом Егоровичем «правильного» воспитания подрастающего поколения сформировано патриархальными представлениями XIX века. Однако его образ позднее был искажён исследователями, некорректными комментаторами, выхватывавшими из контекста подчас иронические высказывания сыновей об отце и его методиках, «о розыгрышах, составлявших соль внутрисемейных отношений», запечатлённые в приватных строках писем Антона и Александра Чеховых [6, с. 73].

Стоит помнить, что все дети Павла Егоровича и Евгении Яковлевны, преодолевая трудности быта и условности системы, сумели добиться успеха каждый в своей сфере, стать уважаемыми людьми, талантливыми мастерами своего дела. В предисловии к «Родословной...» С.М. Чехов отмечал, что «Павел Егорович, как известно, обладал артистическими наклонностями: он пел, играл на скрипке и рисовал. В числе восемнадцати его детей, внуков и правнуков — писатель Антон Павлович Чехов и, кроме него, ещё 10 человек, причастных к литературе и искусствам» [4, с. 3]. «Лишь <...> Павел Егорович, отец А.П. Чехова, ясно представлял себе значение полного образования, включая высшее. Этим и определилась разница культурного уровня пятнадцати родных и двоюродных братьев и сестёр А.П. Чехова» [Там же]. Таким образом, раскрывается ёмкая характеристика сложного характера глава патриархального семейства. Не она ли лучшая апология Павла Егоровича? О древе судят по плодам его. Итак, понимая всю многогранность личности каждого из родственников А.П. Чехова, становится ясна ценность подготовленной С.М. Чеховым «Родословной...». Работу пронизывает желание автора донести до будущих поколений информацию о том, чем интересны прямые предки А.П. Чехова и в общем все известные его родственники. Главной задачей «Родословной...», скорее всего, стал поиск ответов на очень важные вопросы: что было унаследовано великим русским писателем Антоном Чеховым от своих предков по прямой линии [6, с. 74], что нашло отражение в косвенных ветвях рода, какие люди составляли семью, подарившую миру одного из величайших драматургов в истории литературы. Как известно, Сергей Михайлович в деле семейного хрониста пошёл по стопам отца: первым начал составлять родословную Михаил Павлович Чехов, выпустивший книгу «Вокруг Чехова» (1935). «Со слов отца, — писал Сергей Михайлович, — мне известно, что у прадеда был брат, Пётр Емельянович, который по какому-то случаю собирал на построение храма, исходил всю Россию пешком вдоль и поперёк и действительно выстроил церковь в Киеве» [15; 4]. Не близок ли неутомимый характер Петра Емельяновича путешественнику и подвижнику Антону Павловичу, который, рискуя здоровьем, отправился на Сахалин? Мотивы всё те же — бескорыстие, желание сделать общественно-полезное дело, благотворительные устремления [6, с. 75].

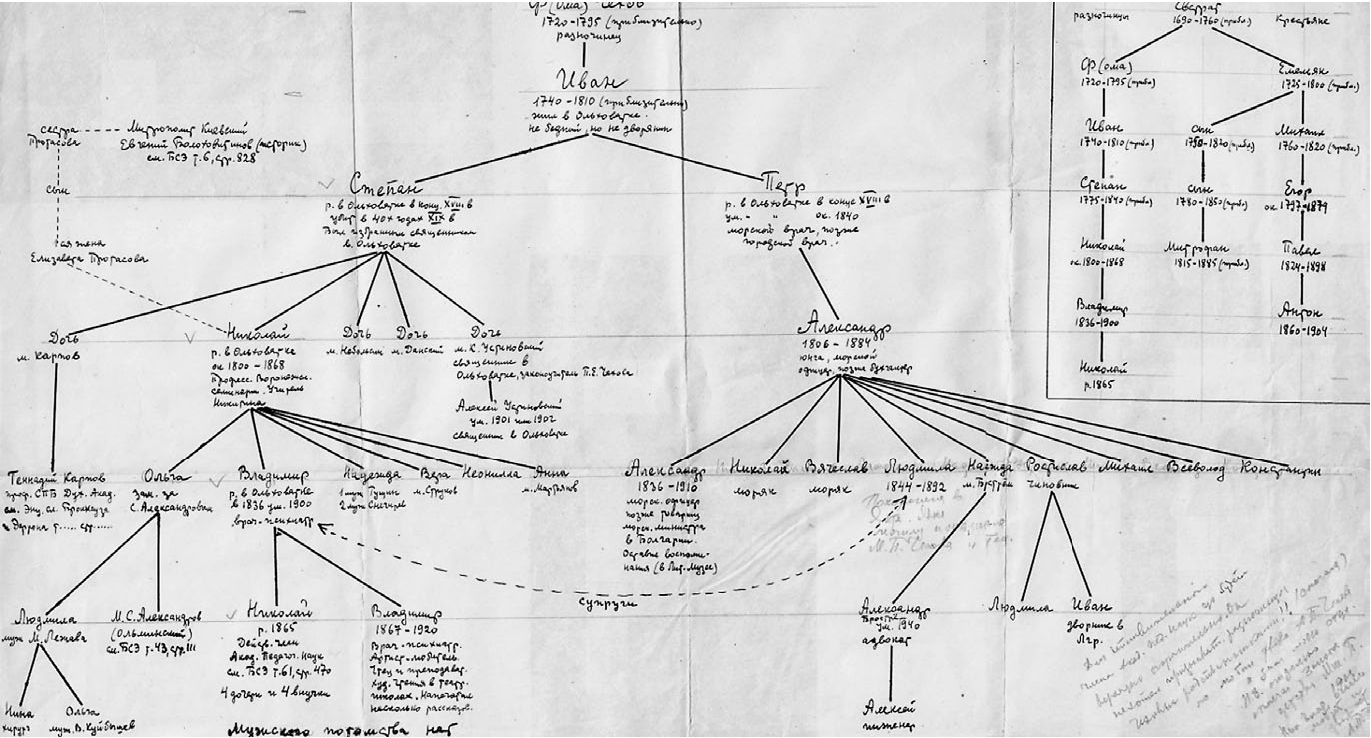

Михаил Павлович отмечал: «Наша семейная хронология застаёт Егора Михайловича в селе Ольховатка, Воронежской губернии, Острогожского уезда, уже женатым, имеющим трёх сыновей и дочь. Все они крепостные помещика Черткова, внука которого впоследствии считали ближайшим единомышленником Льва Толстого. С.М. Чехов в своей работе корректирует эту информацию: толстовец Чертков приходился помещику родным сыном. «Ненасытная жажда свободы заставила нашего деда выкупиться на волю ещё задолго до всеобщего освобождения крестьян» [15; 4, с. 3]. Сергей Михайлович Чехов пошёл дальше и изучил все доступные ему сведения о своих родственниках. В его архивной папке находится более 400 листов формата А4 с таблицами и пояснениями к ним. Таблицы расчерчены тушью и разноцветными чернилами от руки, под многими надписями имеются правки синим, простым, красным карандашом. Где-то исправлены даты, где-то изменена легенда. Пометы сделаны рукой С.М. Чехова, но обращают на себя внимание и многочисленные комментарии-уточнения М.П. Чеховой — легко узнаётся её почерк. Видно, что Сергей Михайлович долго и кропотливо работал над этим материалом, чтобы максимально точно определить, от кого же произошли все Чеховы? Работа велась в направлении линии Егора Михайловича, который, по сведениям С.М. Чехова, родился в последние годы XVIII века в Ольховатке. С.М. Чехов изучил все записи, воспоминания близких и весьма далёких родственников, скрупулёзно собирал и тщательно исследовал всё, что могло добавить новые штрихи к истории семьи. Сергей Михайлович выписывал фотокопии документов (сохранившиеся в приложении к таблицам и рукописям), совершал поездки по городам-истокам семьи. К 1950-му году работа была практически завершена, созданы таблицы с пояснительными записками (перебелёнными для редакции), однако полной их публикации по неизвестной причине не последовало. Сохранились газетные вырезки с публикациями выдержек, отказы издательств: материал был слишком обширный и детальный, журналы же хотели лёгкого чтения. Самые поздние из обнаруженных нами помет датируются 1965—1968 гг., самые ранние — 1947 годом, что позволяет сделать вывод о более чем двадцатилетней работе С.М. Чехова над «Родословной...». Выдержки из «Родословной...» С.М. Чехова содержатся и в отделе рукописей РГБ (ф. 331, к. 84, д. 8—9). Стоит отметить, что материалы в рукописных вариантах сохранились в архиве Дома-музея А.П. Чехова в Ялте [4], где в настоящее время проходят дофондовую обработку, и в РГАЛИ (перечислены в описании Ф. 2540). В настоящий момент до полного изучения и сравнения архивных документов невозможно утверждать их тождество. Из помет и исправлений в документах очевидно, что сначала Сергей Михайлович Чехов планировал всестороннее исследование, однако из-за объёма материала был вынужден отказаться от него, оставив в пояснительной записке только «отцовскую» и «материнскую» ветви. Были исправлены и генеалогические таблицы: вначале указаны во множественном числе, далее — в единственном. Но, на счастье исследователей, исключённые из окончательной редакции «Родословной...» таблицы сохранились. Например, очень примечательны таблицы «Дальние родственники Антона Павловича Чехова» [4, с. 125] и «Ветвь академика Николая Владимировича Чехова» [4, с. 126], расчерченные чёрными и фиолетовыми чернилами на большом и тонком листе бумаги с многочисленными пометами простым и синим карандашом (см. Рис. 1). В правом верхнем углу, в рамке, помещена схема рода с предположительной связью трёх линий рода, ведущих своё происхождение от общего предка Евстрата (1695—1765 (прибл.)) Выделены две ветви: разночинцев (от некоего Ф[омы] (1715 /1725—1795) и крестьян (от Емельяна (1725—1795)). В пояснительной записке С.М. Чехов отмечает: «Первым известным предком Антона Павловича Чехова был Евстратий Чехов, живший, по предположительным подсчётам, в первой половине XVIII века. До нас не дошло никаких сведений о его жизни и деятельности, и мы знаем лишь его имя. Сын его, Емельян Евстратьевич, был крепостным (добавлено карандашом С.М. Чеховым — «помещика Тевяшова») и жил в селе Ольховатке, Острогожского уезда Воронежской губернии.

Одновременно с ним, во второй половине XVIII века, в Ольховатке жил незакрепощённый его родственник Иван Чехов. Оба они оставили потомство: Емельян — крепостных Чеховых землепашцев, предков Антона Павловича Чехова, а Иван — свободных Чеховых, представителей разных профессий» [4, с. 1]. Нас в данном исследовании интересует линия Ивана и его потомков, позволяющая пролить свет на один вновь обнаруженный артефакт, весьма замечательный в масштабе Ялты (см. Рис. 2).

Неизвестная могила

В 2020 году при исследовании старого Ауткинского кладбища, по сути, уничтоженного при благоустройстве города 1960—1970-х годов, автором было вновь выявлено плохо сохранившееся надгробие типа «голгофа» (см. Рис. 2) с едва различимой надписью: «Людмила Александровна / ЧЕХОВА /...» (см. Рис. 3).

Дата не прочитывалась, был необходим эстампаж, который, в итоге позволил расшифровать надпись полностью: «Скончалась 23 декабря 1892». Судя по ориентации надгробия на восток, оно стоит на своём прежнем месте. По характеру обработки камня, в верхней части которого угадывается гнездо для мраморного креста, можно предположить, что семья, поставившая памятник, имела достаток. Несмотря на то, что фамилия редкая и узнаваемая, ранее имя Людмилы Чеховой в краеведческой и чеховедческой литературе не отражалось.

Заполнить этот пробел позволило изучение работы С.М. Чехова, а именно той самой таблицы о дальних родственниках, существующей также в чистовом варианте под названием «Ветвь академика Николая Владимировича Чехова» [4, с. 126]. Имя «Людмила» (1844—1892) значится среди правнуков вышеупомянутого Ивана Чехова (1730—1800). Интересны пометы, сделанные С.М. Чеховым синим карандашом: «Её могила находится в Ялте. Мне неизвестна (думается, сама Чехова, а не её могила — авт.). М.П. и Мих.П. знали о ней. Умерла от туберкулёза в Ялте 23/XII 1892. Антон Павлович поминал её как родную отца» [4, с. 125]. В таблице «Ветвь академика...» С.М. Чехов замечает о Людмиле Александровне: «Похоронена в Ялте. Мне могилу показывала М.П. Чехова и отец». Людмила Александровна указана супругой Владимира Николаевича Чехова (1800—1868), уроженца всё той же Ольховатки, из семьи профессора Воронежской семинарии, «учителя поэта Никитина» (сведения, написанные рукой С.М. Чехова), и также потомка Ивана Чехова по другой линии. Этот факт подтверждается тем, что Николай Степанович действительно был учителем словесности в Воронежской духовной семинарии (см. Памятная книжка для жителей Воронежской губернии на 1856 год, стр. 68), когда там учился Никитин.

Предлагая эту информацию, Сергей Михайлович ссылается на издание: «Змиев. «Врачи-писатели» т. I, стр. 193». Примечательно, что неназванная тётка В.Н. Чехова отмечена С.М. Чеховым как супруга священника К. Устиновского, законоучителя Павла Егоровича Чехова.

Но кем же была Людмила Александровна Чехова?

С.М. Чехов отмечает, что родилась она в той же Ольховатке в 1844 году (где ранее в 1825 году родился и Павел Егорович Чехов) в семье Александра Петровича Чехова, которого Сергей Михайлович никак отдельно не отмечает. В одной из таблиц год рождения П.Е. Чехова указан как 1824. В 1844 году П.Е. Чехов выехал в Таганрог к купцу И.Е. Кобылину. Общение с воронежской роднёй могло продолжаться в переписке. Согласно Справочнику метрических записей архивов С.-Петербурга год рождения Л.А. Чеховой 1843. На надгробии дата рождения отсутствует. Изучение Справочника метрических записей архивов С.-Петербурга [12] позволяет несколько прояснить информацию, в своё время недоступную С.М. Чехову или сознательно им проигнорированную. Сохранилась запись о браке Л.А. Чеховой с Владимиром Николаевичем Чеховым (1835—1900), статус которого в метрике указан просто как «лекарь». Так у С.М. Чехова. Согласно Справочнику метрических записей архивов С.-Петербурга год рождения 1837.

Согласно изданию Л.Ф. Змеева «Русские врачи писатели» (Т. 1, с. 193), на которые ссылается С.М. Чехов, Владимир Николаевич Чехов родился 30 мая 1837 года, занимался психиатрией (у С.М. Чехова указано — «психиатр»). Образование получил в пансионе Вилье, работал при клинике душевных болезней, где состоял в должности младшего ординатора (1863). В 1868 году причислен к Министерству Внутренних дел, от которого на два года направлялся в командировку за границу для «обозрения домов умалишённых». В 1878 году вышел в отставку по болезни (апоплексия). Автор работ: «По поводу лекции проф. Эргардта о притворном помешательстве прапорщика Д.Л. (1864)»; «Харьковский окружной, для помешанных, дом (1881)»; опубликовал под своей редакцией перевод с английского лекций «О душевных болезнях» В.Г. Сенкея (1868) как врач клиники душевных болезней при Санкт-Петербургской Медико-Хирургической Академии. По оценке Змеева, В.Н. Чехов стоял у истоков отечественной практической психиатрии. В.Н. Чехов и его методы упоминались в лекциях С.С. Корсаковым, курс психиатрии которого изучал А.П. Чехов [3].

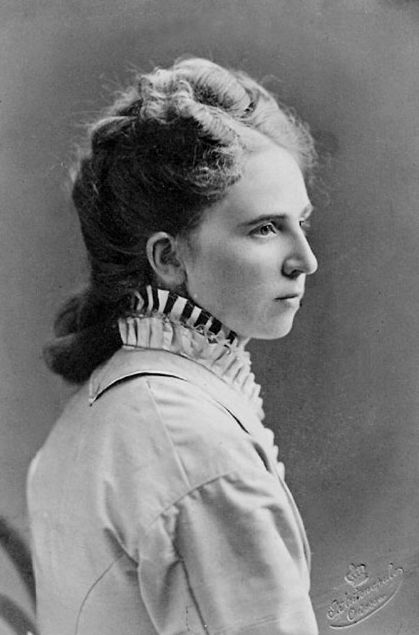

Людмила Александровна, урождённая Чехова (в XIX веке были нередки браки между дальними родственниками), отмечена дочерью надворного советника (т. е. чиновника 7-го ранга, соответствующего званию генерал-вагенмейстера (до 1868) или подполковника в пехоте) Министерства народного просвещения. Немаловажными нам кажутся и сведения о венчании, состоявшемся 29 апреля 1864 года не где-нибудь, а в церкви Таврического дворца Санкт-Петербурга [12]. Все эти характеристики позволяют заключить, что семья Людмилы Александровны Чеховой имела высокий статус, о котором лучше было не упоминать в 1940-х годах. Согласно родословным таблицам и метрикам, в этом браке родилось четверо детей, среди которых особенно выделяется Николай Владимирович Чехов (1865—1947) — «старейший советский педагог» [9], выдающийся деятель образования и историк педагогики, о жизни и методах которого написаны десятки научных работ. Труды самого Н.В. Чехова на поприще педагогики заложили основы понятия «советского школьного образования» [9; 11; 14]. Николай Владимирович Чехов также заведовал Научным архивом Академии Педагогических наук РСФСР в 1945—1947 (ныне научный архив Российской Академии Образования) (см. Рис. 4, 5, 6).

Архив Российской Академии Образования (публикуются впервые).

В данном архиве сохранились фотографии Людмилы Александровны Чеховой (ф. 21, д. 625, л. 1 оборот (Рис. 4) и л. 2 (Рис. 5), д. 626, л. 4 (Рис. 6).

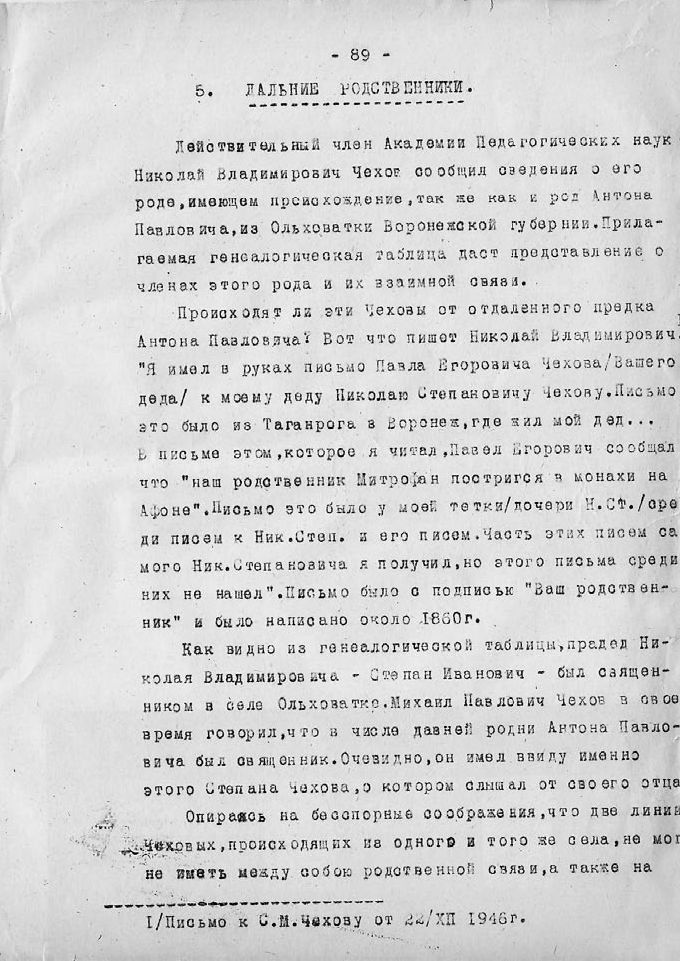

Именно академик Н.В. Чехов сообщил С.М. Чехову весьма любопытный факт: «Я имел в руках письмо Павла Егоровича Чехова (Вашего деда) к моему деду Николаю Степановичу Чехову. Письмо это было из Таганрога в Воронеж <...> Павел Егорович сообщал, что «наш родственник Митрофан постригся в монахи на Афоне. <...> Письмо было с подписью «Ваш родственник» и было написано около 1860 года» [4, с. 89] (см. рис. 7). Кузен П.Е. Чехова. Вообще С.М. Чехов в письме к М.П. Чеховой оставляет интереснейший комментарий: «Николай Владимирович показывал мне портрет своего деда. Вылитый Павел Егорович. Если бы мне показали этот портрет без предупреждения, и если бы на груди этого старца не было медалей и орденов, я сказал бы, что я вижу новый неизвестный портрет Павла Егоровича» [7, с. 19]. Им же были сообщены некоторые факты из истории рода (см. рис. 7).

Благодаря воспоминаниям Н.В. Чехова [5, ф. 21, оп. 1. — Ед. хр. 482], возможно составить представление о его матери. Вероятно, работа не всегда шла легко. Примечателен комментарий, оставленный М.П. Чеховой на одной из таблиц с ветвью Н.В. Чехова: «Для действительного члена Акад. Пед. Наук это будет вероятно огорчительно. Он не хотел признавать разночинцев Чеховых родственниками!!» [4, с. 126]. И после не менее интересна приписка С.М. Чехова «(Сначала) не любил тв-во А.П. Чехова и знал моего отца. Н.В. отдельно отмечал «Золотое детство» Мих.П. (1909) Ник. Влад. очень любит и уважает А.П.Ч.» [Там же]. Людмиле Александровне. Она отличалась особой любовью к детям, именно ей (по выражению М.В. Седельниковой) принадлежало руководство над их образованием (сама она получила хорошее воспитание и образование в закрытом среднем учебном заведении).

Так вспоминает Николай Владимирович: «...до двенадцати лет я учился и воспитывался дома. Воспитанием моим занимались мать и домашняя учительница. Отец непосредственно в наше обучение и воспитание не вмешивался, но, очевидно, одобрял то воспитание, которым занималась мать». Грамотная забота о детях в семье Л.А. Чеховой с самых ранних лет заложила в них крепкие основы для формирования волевой и дисциплинированной личности. Людмиле Александровне принадлежит и заслуга в формировании у детей привычки к чтению. «Мать моя читала прекрасно, всегда с большим чувством и выразительно», вспоминал Н.В. Чехов. В раннем детстве он особенно увлекался сказками.

В 1903 году Н.В. Чехов написал детскую драму «Снежная королева» по мотивам сказки Андерсена, которая впоследствии неоднократно переиздавалась, стала известной за рубежом, послужила материалом, вдохновившим Полину Виардо на создание камерной оперы «Золушка» в 1904 году [16; 17; 19]. Так, будущему ученому, ему стали известны произведения Белинского, Писарева, Добролюбова и Некрасова... Помимо этого, как вспоминает Н.В. Чехов, мать и отец рассказывали ему о природе, о людях, знакомили с жизнью, «стараясь направить стремления к лучшему будущему». Из всего этого возможно заключить, что именно Людмила Александровна Чехова способствовала тому, что в семье жили дружно: «дети никогда не видели между отцом и матерью никаких ссор и семейных сцен» [Цит. по: 11, с. 9—11]. В ходе сопоставления сведений, найденных и скрупулёзно записанных Сергеем Михайловичем Чеховым, с надписью на надгробном памятнике, обнаруженном в Ялте, становится совершенно очевидно, что Людмила Александровна Чехова и женщина из таблицы С.М. Чехова, носящая то же имя и отчество — одно и то же лицо. Совпадают абсолютно все характеристики, составленные Сергеем Михайловичем, а также известные нам по другим источникам [9; 11; 12]: дата смерти (23 декабря 1892), причина (туберкулёз), сведения о родстве, о предках и потомках. Отметим, что Людмила Александровна Чехова приходилась Павлу Егоровичу Чехову, отцу писателя, троюродной племянницей и Антону Павловичу Чехову четвероюродной сестрой по отцу, имя которой, однако, в эпистолярном наследии писателя не обнаруживается. Возможно, оно бы могло встретиться в документах старшего поколения Чеховых.

Сергей Михайлович Чехов отмечал в письме к М.П. Чеховой: «Профессор Николай Владимирович Чехов прислал мне интересные данные о его предках. Можно допустить, что он является моим семиюродным братом, а твоим шестиюродным племянником [С.М. Чехов поспешил на два колена — Н.В. Чехов был из поколения А.П. Чехова — прим. авт.]. Введу дополнительную коротенькую главу «Дальние родственники» [7, с. 16].

Людмила Александровна Чехова прожила лишь 48 лет. Немаловажно и то, что туберкулёз в тех или иных проявлениях был семейной болезнью Чеховых. Согласно согласно подсчётам С.М. Чехова, только в линии от Егора Михайловича от туберкулеза умерло 4 человека [4], у многих же проявлялись те или иные признаки болезни. Та же статистика наблюдается и в других ветвях рода, в том числе и в линии Людмилы Чеховой. Вероятно, Ялта была выбрана ею именно для облегчения течения коварной болезни, которая всё же оказалась сильнее... В настоящий момент достоверно не удалось определить, в каком доме проживала семья Людмилы Александровны, однако у её сына, Николая Владимировича, в 1894 году в Ялте родилась дочь Анна, впоследствии сделавшая успешную карьеру в сфере медицины. Анна Николаевна фон Дервиз (ур. Чехова) (03.01.1894, Ялта — 1985, Москва) — супруга Дмитрия Владимировича фон Дервиза (1893—1919), ученого, археолога.

Эпилог

Таким образом, можно отметить, что в Ялте идентифицирован и атрибутирован важный артефакт, позволяющий добавить несколько новых штрихов к родословной обширного рода Чеховых, и также позволяет утверждать, что в городе найдена четвёртая «чеховская» могила — могила Л.А. Чеховой, четвероюродной сестры Антона Павловича Чехова.

Жизнь и деятельность Людмилы Александровны, её предков и потомков соответствуют «чеховскому» кредо: интерес к медицине, призвание к литературе, тяга к творчеству и успех в педагогике, насущная потребность в заботе о ближнем и о благе своего Отечества — всё это факторы, характеризующие представителей рода Чеховых.

Итак, Антон Павлович Чехов — великий русский писатель, известный благотворитель, построивший и обеспечивший всем необходимым школы в Подмосковье и в Крыму. Мария Павловна Чехова 18 лет была преподавателем, вела педагогическую работу в Москве, профессионально занималась живописью. Позже она стояла у истоков создания всех чеховских музеев в стране, оказала значимое влияние на само понимание важности и необходимости в сохранении и музеефикации мемориального культурного наследия в России, внесла неоценимый вклад в понимание самой концепции «мемориального» музея. Николай Павлович Чехов и его племянник Сергей Михайлович Чехов были талантливыми, признанными художниками. Тонким учителем был и Иван Павлович Чехов, а Михаил Павлович стал одним из первых в дореволюционной России автором и издателем, выпускавшим журнал для детей [16].

В данной работе, исследующей ветви рода Чеховых от Владимира Николаевича и Людмилы Александровны Чеховых, показаны выдающиеся учёные, педагоги и врачи: Владимир Николаевич и его внучка Анна Николаевна были известными каждый в своё время психиатрами, заложившими основы практической психиатрии в дореволюционной и советской России. Николай Владимирович Чехов стал известнейшим учёным, педагогом-реформатором народного образования. Воистину, как не бывает самой могучей и полноводной реки без своего самого малого притока, так не бывает рода с малыми или незначительными семьями, с далёкими и незначимыми предками, родственниками. И тому подлинное доказательство — большое родовое дерево Чеховых.

Рисунок 1. Ветвь академика Николая Владимировича Чехова с комментариями М.П. Чеховой и С.М. Чехова (правый нижний угол).

Рисунок 2. Надгробный памятник Л.А. Чеховой на старом Аутском кладбище. Январь 2021 (фото автора)

Рисунок 3. Надпись на памятнике Л.А. Чеховой. Январь 2021 (фото автора)

Из семейных альбомов академика Н.В. Чехова (рис. 4, 5, 6)

Рисунок 7. Машинопись С.М. Чехова с цитатой письма Н.В. Чехова к нему 1946 года (фрагмент листа)

Источники

1. Книга из библиотеки М.П. Чеховой. Письма А.П. Чехову его брата Ал.П. Чехова, 1939 год // Фондовое собрание Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника. ДМЧ КП 848/37, Ф. «М» Б.-IX-721.

2. Книга из библиотеки М.П. Чеховой. Чехов в воспоминаниях современников, 1947 год // Фондовое собрание Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника. КП 848/35, Ф. «М» Б.-XI-821.

3. Книга из личной библиотеки А.П. Чехова. С.С. Корсаков «Психиатрия», 1893 год // Фондовое собрание Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника. КП 1744.

4. Чехов, С.М. Родословная Чеховых (с комментариями М.П. Чеховой): рукопись, машинопись. Тт. I—II, 1947—1968, 402 л. + таблицы // Фондовое собрание Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника. Арх. 30/21, ВХ ЭФЗК 4/1—2.

5. Чехов, Н.В. Личный фонд // Научный архив Российской Академии образования. — Ф. 21. — Оп. 1. — Д. 625—626. — Л. 1—2, 4.

Литература

6. Бычков, Ю.А. Чеховские корни // Наука и жизнь. — 2010. — № 7. — С. 72—76.

7. Бычков, Ю.А. Переписка М.П. Чеховой с племянником С.М. Чеховым // Альманах МЕЛИХОВО. Очерки, архивные изыскания, пьесы, статьи, эссе, обзоры, воспоминания, хроника. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова Мелихово. — М.: Мелихово, 2005. — С. 11—60.

8. Компанец, С.Е. Надгробные памятники XVI — первой половины XIX вв.: Практическое пособие по выявлению и научному описанию / Научно-исследовательский институт культуры. — М.: МГПО «Мосгорпечать», 1990. — 68 с.

9. Медынский, Е.Н. Старейший советский педагог Н.В. Чехов // Советская педагогика. — 1945. — № 9. — С. 62—66.

10. Рыхляков, В.Н. Избранная библиография отечественной некрополистики / Сост. В.Н. Рыхляков. Русское генеалогическое общество. — СПб.: ВИРД, 2003. — 52 с. (Справочник генеалога. — Т. 2. — Вып. 1).

11. Седельникова, М.В. Н.В. Чехов — видный деятель народного просвещения. — М.: Учпедгиз, 1960. — 170 с.

12. Справочник метрических записей архивов С.-Петербурга [Электронный ресурс] // Генеалогический форум ВГД. URL: https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/р3241371.htm?hlt=Людмила+Александровна+Чехова#рр3241371 (дата обращения: 25.03.2021).

13. Фотеева, А.И. Педагог, учёный, общественный деятель Н.В. Чехов // Советская педагогика. — 1986. — № 2. — С. 98—105.

14. Чертов, В.Ф. Чехов Николай Владимирович // Русские детские писатели XX века: Биобиблиографический словарь. — М.: Флинта; Наука, 1997. — С. 480—481.

15. Чехов, Мих.П. Вокруг Чехова: Встречи и впечатления. — М.: Московский рабочий, 1960. — 352 с.

16. Чехов, Н.В. Введение в изучение детской литературы. — М.: Изд-во Сытина, 1915. — 79 с.

17. Чехов, Н.В. Снежная королева: детская драма с пением: в 4 д. и 5 карт.: [Сюжет заимствован из сказки Андерсена]. — М.: Т-во И.Д. Сытина, 1903. — 72 с.

18. Чехов, А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. / Гл. ред. Н.Ф. Бельчиков; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. — М.: Наука, 1974—1983.

19. Harris, R.M. The Music Salon of Pauline Viardot: Featuring her Salon Opera Cendrillon (PDF) (D.M.A). Louisiana State University, 2005. — 61 p.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |