«Талант в нас со стороны отца...»

А.П. Чехов [1]

Антон Павлович Чехов — это писатель, в жизни которого музыка занимала важное место. Хорошее исполнение располагало его к творчеству. По свидетельствам современников, ему очень нравилось слушать игру на рояле, скрипке, виолончели. Звучание красивого голоса также всегда трогало Антона Павловича. В юности его любимым композитором был Мендельсон, а позже он отдавал предпочтение Чайковскому и Бетховену.

О музыкальных пристрастиях А.П. Чехова писали многие авторы, например, Е. Балабанович в книге «Чехов и Чайковский», А.П. Кузичева в книге «Чехов. Жизнь «отдельного человека»», Н.Ф. Иванова в статье «Чудная музыка слышалась в вечерней тишине...», где, в частности, замечает, что характерный для чеховской поэтики способ передачи звучания музыки начинает проявляться уже в раннем его творчестве. Немалую роль в этом сыграло воспитание в детстве.

Родители Чехова заботились не только о классическом гимназическом образовании детей, но и об их музыкальном обучении. Занимался с детьми местный музыкант-любитель Рокко, впоследствии ставший капельмейстером в городском саду Таганрога. Отец Чехова Павел Егорович глубоко верующий человек, был разносторонне развитой творческой личностью: увлекался хоровым пением, играл на скрипке, хорошо рисовал, любил читать вслух, обладал неплохим литературным слогом, писал красивым каллиграфическим почерком. Младший брат писателя Михаил Павлович вспоминал: «Приходил из лавки отец, и начиналось пение хором: отец любил петь по нотам и приучал к этому и детей. Кроме того, вместе с сыном Николаем он разыгрывал дуэты на скрипке, причем маленькая сестра Маша аккомпанировала на фортепьяно. Эти песнопения не всегда были «добровольным» занятием для домочадцев, но перечить отцу никто не смел» [6].

Будучи купцом 3-й гильдии, Павел Егорович мало уделял внимания торговому делу, его больше увлекало творчество и наибольший интерес у него вызывала духовная музыка. К великому сожалению, он не имел возможности профессионально обучиться музыкальной грамоте, и его знания в области сольфеджио и гармонии были поверхностные, однако природная музыкальная одаренность и хорошо развитый музыкальный слух позволили ему впоследствии достичь достаточно хороших результатов.

Скорее всего, музыкальные способности перешли к Павлу Егоровичу Чехову от его матери — Ефросиньи Емельяновны Шимко, которая хорошо пела. Из его личных воспоминаний нам известно, что пению он учился у дьячка Остапа, ходил в церковь и пел на клиросе. Игре на скрипке его обучал регент дьякон. А в 1864 году П.Е. Чехов даже сумел стать регентом кафедрального собора Таганрога. Позднее, перестав быть регентом, проведя несколько лет в вынужденном бездействии, Павел Егорович задумал организовать свой собственный хор из добровольцев-любителей. И это у него получилось. Для любимого занятия он не жалел ни сил, ни времени. Во время таких спевок вооружался скрипкой, и спевка начиналась. Перед певцами лежали ноты, но они были только для проформы, потому что никто из них нот не знал, а пели все «по слуху» — кузнецы, «подопечные» П.Е. Чехова, были неграмотными людьми. После тяжелого рабочего дня, физически усталые, преодолев более трех верст пешком по распутице и темноте, люди приходили в лавку Павла Егоровича для спевки. Репетиции проводились в определенные дни с десяти до двенадцати часов ночи.

Тексты молитв по старинке заучивали наизусть. Если же кто-то откровенно пел фальшиво, П.Е. Чехов проигрывал ему партию на скрипке или исполнял голосом. И мало-помалу хор под руководством Павла Егоровича достиг определенного мастерства, так как послушать его приезжали даже из Ростова, губернского города, где располагалась Епархия.

Понятно, что вначале хор не отличался стройностью звучания, которому к тому же не хватало верхних голосов. И тогда Павел Егорович «освежил» свой хор голосами собственных сыновей — Александра, Николая и Антона. Александр пел сначала дискантом, потом басом; Николай, хороший скрипач, помогал отцу и много пел, восьмилетний Антон пел альтовую партию.

Большую роль в воспитании музыкального чувства у юного Антона имела сама окружающая его эстетическая атмосфера. Таганрог в годы детства и юности А.П. Чехова пользовался репутацией музыкального культурного города. Наряду с греками и итальянцами значительной частью населения Таганрога были украинцы, отличающиеся своей музыкальностью. Они пели прекрасные народные песни, мелодии которых сливались в сознании юного Чехова с поэтическим образом вечерней степи. Таинственные степные шорохи, пение птиц, далекая крестьянская песня — все это жадно впитывал в себя будущий великий писатель. Антон Павлович писал о своих земляках, что все они музыкальны, одарены фантазией и остроумием, нервны и чувствительны. В сравнительно небольшом городе давали итальянскую оперу. Старший брат писателя Александр Павлович Чехов вспоминал: «Иностранная, т. е. греческая и итальянская, аристократическая молодежь воспитывалась на музыке, и не было почти ни одного греческого или итальянского дома, из окон которого в тихий южный вечер не доносились бы звуки фортепиано, скрипки или виолончели и не разливались бы в лениво засыпавшем, неподвижном воздухе голосовые соло и дуэты из «Травиаты», «Трубадура», «Финеллы» и других опер. Я с раннего детства помню такие вечера, и они до сих пор еще свежи в моей памяти» [2].

Позже, во время своего первого заграничного путешествия, Антон Павлович посетил Вену, Венецию, Болонью, Флоренцию, Рим, Неаполь, Ниццу, Париж, где слушал как игру профессиональных музыкантов, так и музыку местную, народную. Большое впечатление на писателя произвело звучание органа в старинных соборах, а из Венеции он пишет: «...хочется плакать, потому что со всех концов слышится музыка и превосходное пение. Вот плывет гондола, украшенная разноцветными фонариками; света достаточно, чтобы разглядеть контрабас, мандолину, скрипку... Вот другая такая же гондола... Поют мужчины и женщины и как поют! Совсем опера...» [3].

По воспоминаниям М.П. Чеховой, любовь к музыке и музыкальные вкусы семьи развивались также в московский и мелиховский период. Гостями чеховского дома тогда часто бывали талантливые музыканты — профессионалы и любители. На протяжении многих лет дружил с чеховской семьей и часто гостил в Москве в 1888—1889 гг. виолончелист Большого театра Марьян Ромуальдович Семашко и пианист Георгий Михайлович Линтварев, о котором Чехов писал Суворину: «...молодой человек, помешанный на том, что Чайковский гений» (П. 2, 279). Лика Мизинова, Даша Мусина-Пушкина, Варя Эберле постоянно пели и играли романсы Чайковского, Глинки, русские народные песни. Михаил Павлович, владеющий в равной степени виолончелью и фортепиано, часто играл для брата по его просьбе. «Настоящие праздники искусства» устраивались в подмосковной усадьбе Бабкино у Киселевых. Музыка сопровождала Чехова и в Ялте, где драматург познакомился с молодой певицей Еленой Михайловной Шавровой, высоко ценимой П.И. Чайковским. Она обладала хорошим голосом меццо-сопрано, большой музыкальностью и интеллигентностью. «Антон Павлович любил музыку и каждый раз, когда приходил к нам на дачу, просил меня спеть. Ему нравился мой голос, и я пела ему романсы Чайковского, Глинки и Даргомыжского» — вспоминала Е.М. Шаврова [2].

У жены Чехова Ольги Леонардовны был красивый голос. В одном из писем она призналась супругу: «Для меня пение — огромное наслаждение, только я должна чувствовать, что голос мне повинуется, чтобы я все могла исполнить так, как задумала. Буду развивать и разгибать его. <...> Приедешь — я тебе буду петь как следует, буду готовить тебе русские романсы, а то все пока на иностранных языках пою» [5].

Чеховых всегда окружали талантливые люди, они как бы притягивались к не менее талантливым Чеховым и, прежде всего, к Антону Павловичу. Удивительно: не умея играть ни на одном музыкальном инструменте, он мог отличить талант от бездарности в музыкальном смысле. Имел место такой случай: в 1885 году в Москве Савва Мамонтов открыл частную оперу под названием «Театр Кроткова». Открылся театр постановкой оперы А.С. Даргомыжского «Русалка». Опера была поставлена в довольно короткий срок. Упор был сделан больше на режиссуру спектакля, а не на музыкальное исполнение, что впоследствии отразилось на качестве постановки в целом. Посетив премьеру, Чехов писал: «...Обстановка шикарная. Декорации, писанные гг. Васнецовым, Яновым, И. Левитаном, великолепны, костюмы, какие на казенной сцене и не снились, оркестр подобран умело и дирижируется очень сносно, но зато певцы и певицы — унеси ты мое горе! Случаются в жизни такие комбинации: есть желание курить, есть спички, есть гильзы, есть мундштук, но нет главного — табаку! Так и в новой опере: есть все, кроме певцов...» [3].

Описание звучания музыки мы находим в таких рассказах Чехова, как «Припадок», «После театра», «Рассказ неизвестного человека», «Моя жизнь» и др. Музыка дарила ему большую радость и творческое наслаждение. Недаром, еще до завершения строительства Белой дачи, снимая комнаты у генеральши Иловайской, Антон Павлович писал в Москву письма, в которых просил Марию Павловну подыскать «хорошее пианино для крымского дома». Однако купил инструмент в Ялте сам, оплатив счет в сентябре 1899 года, сразу же после новоселья. Этот великолепный инструмент XIX века фабрики «Смит и Вегенер», клавиш которого впоследствии касались руки С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, А.Б. Гольденвейзера, А.А. Спендиарова и других выдающихся музыкантов, и сейчас украшает гостиную ялтинского дома. Инструмент «живой», регулярно обслуживается, и до сих пор его звуки можно услышать в особо значимые для музея даты.

В фондах музея сохранились 2 толстых сборника, представляющих собой подшитые разрозненные нотные тетради с изданиями разных лет. Это нотное собрание включает в себя более двухсот произведений вокального и инструментального жанра в фортепианном изложении. Издания охватывают период с 1866 по 1940 год. Это говорит о том, что после смерти Чехова нотное собрание пополнялось благодаря его сестре и брату Михаилу. Примерно половина произведений, преимущественно инструментальных, сохраняется в мемориальном фонде А.П. Чехова, остальные, — почти все вокальные, — в фонде Марии Павловны [5].

П.И. Чайковский являлся самым популярным автором в чеховском музыкальном собрании. Здесь его романсы: «В эту лунную ночь» на стихи Ратгауза, «Хотел бы в единое слово» на стихи Л. Мейя, «Я тебе ничего не скажу» на стихи А. Фета, «Забыть так скоро» на стихи А. Апухтина, а также последнее издание произведений Чайковского (Том № 44 полного собрания сочинений, датируемых 1940 годом) [5].

Важное место в чеховском нотном собрании занимает русская музыка. Любили в семье основоположника русской национальной оперы М.И. Глинку, знали и пели произведения Н.А. Римского-Корсакова, А. Рубинштейна, А. Дюбюка. Кроме того, в чеховском нотном собрании широко представлены произведения зарубежных композиторов, главным образом романтической школы: Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ф.И. Брамса, Э. Грига. Выделяется баллада Сенты из оперы Р. Вагнера «Летучий голландец» в фортепианной обработке Ф. Листа.

Как видим, музыка, которую слушал А.П. Чехов и его близкие, требовала определенного вкуса и подготовки, а они формировались не за один год.

Мало сведений и артефактов осталось от того периода, однако Дом-музей А.П. Чехова в Ялте хранит уникальный документ, который принадлежал Павлу Егоровичу Чехову и является прямым свидетельством его любви к духовному певческому искусству.

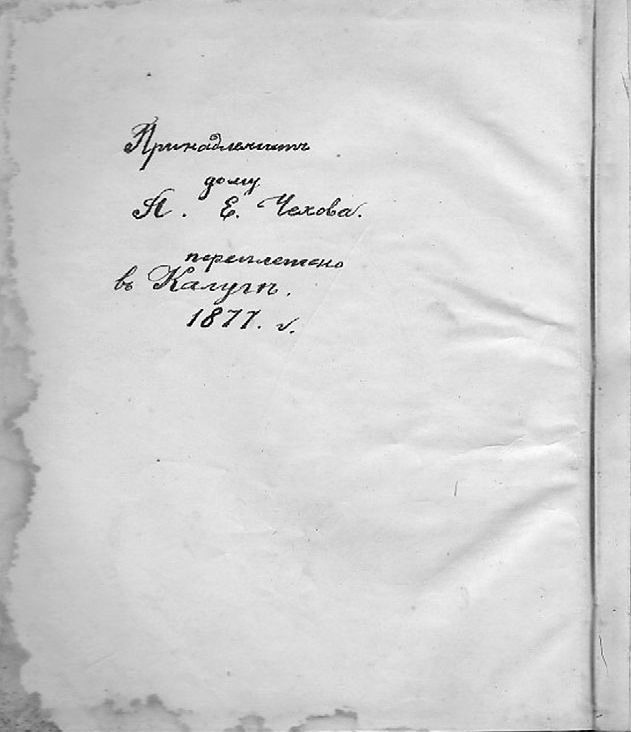

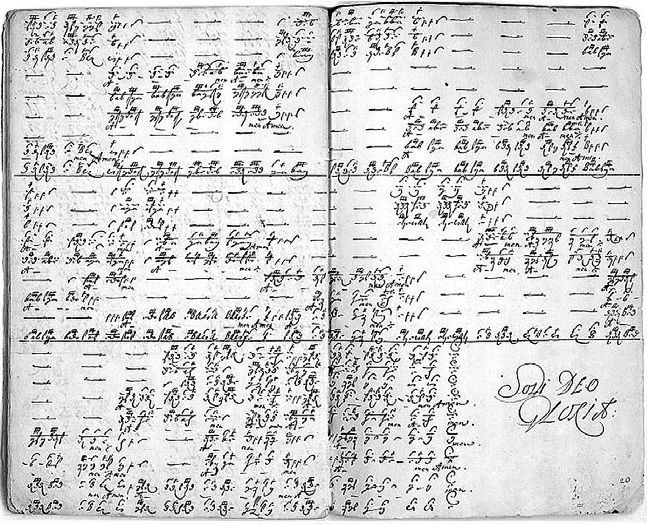

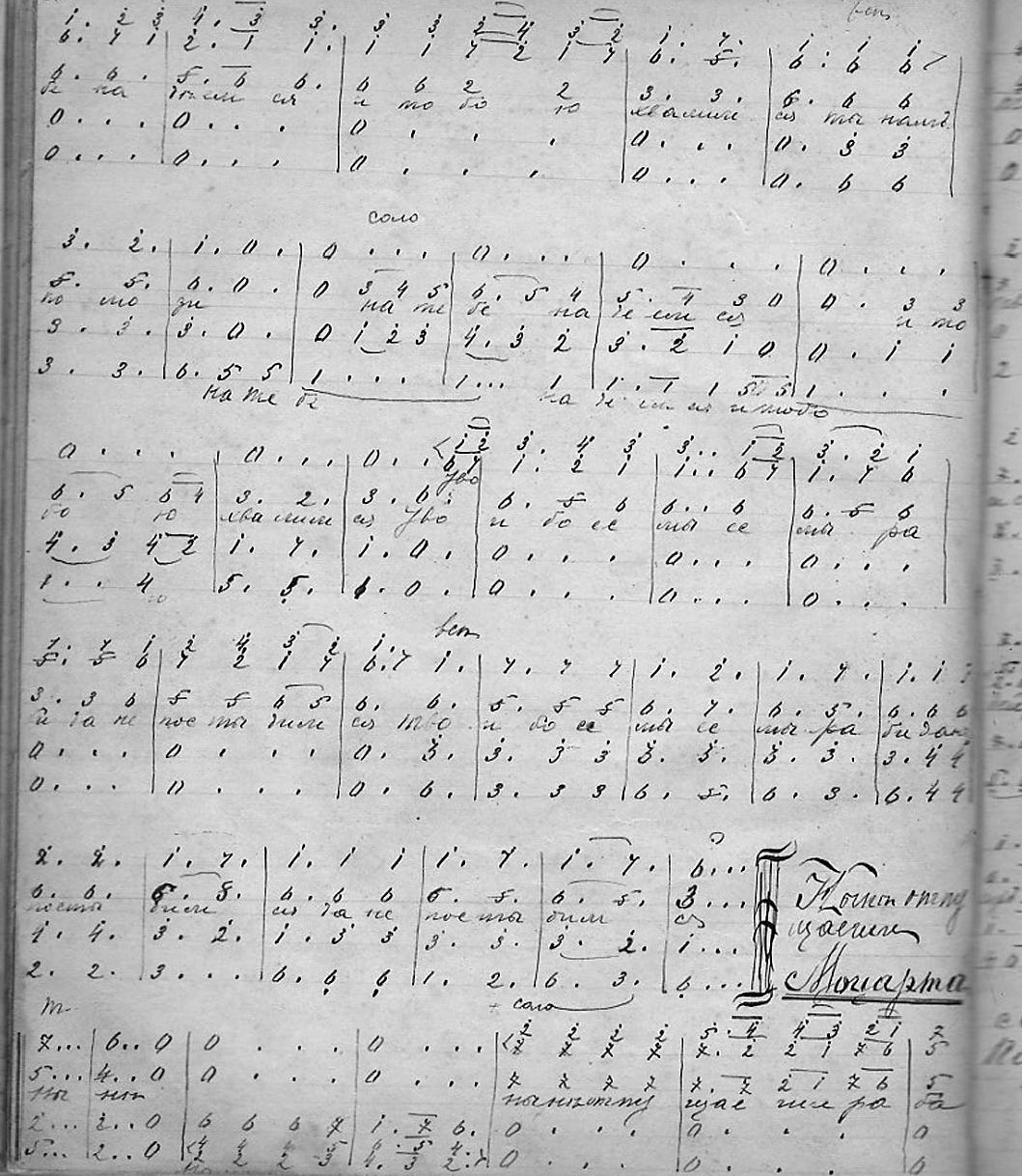

Документ представляет собой рукописную тетрадь в твердой обложке. Переплетная крышка темно-зеленого цвета, корешок коричневый. Страницы заполнены от руки черными чернилами цифровой нотацией церковных песнопений. На оборотной стороне форзаца надпись коричневыми чернилами от руки по старой орфографии в 6 строк: «Принадлежитъ / дому / П.Е. Чехова. / переплетено / въ Калуге. / 1877 г.».

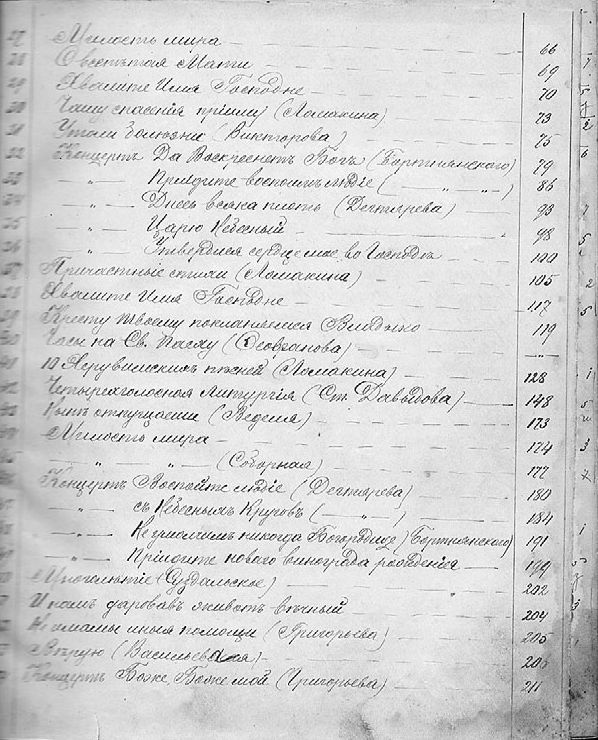

Данная тетрадь была выявлена в архиве учреждения и принадлежала семье Чеховых. Нотные страницы хранят множественные следы бытования. Переплетная крышка с пятнами, утратами, следами клея; углы и края потерты, корешок с надрывами. Бумага пожелтела, с пятнами, загибами, надрывами. На форзаце абстрактные линии карандашом. Чернила выцвели. Страницы пронумерованы вручную. В начале — оглавление, в котором зафиксированы названия 70 хоровых произведений, часто с указанием композиторов.

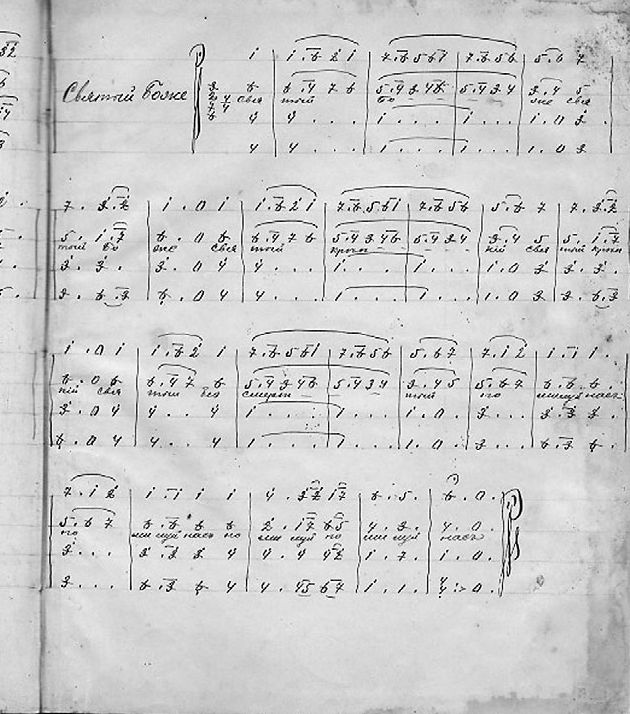

Первое произведение — «Слава Единородный», последнее — «Святый Боже».

Для сборника характерно жанровое разнообразие духовной музыки — представлены песнопения Литургии, Всенощного бдения, несколько произведений — духовные концерты.

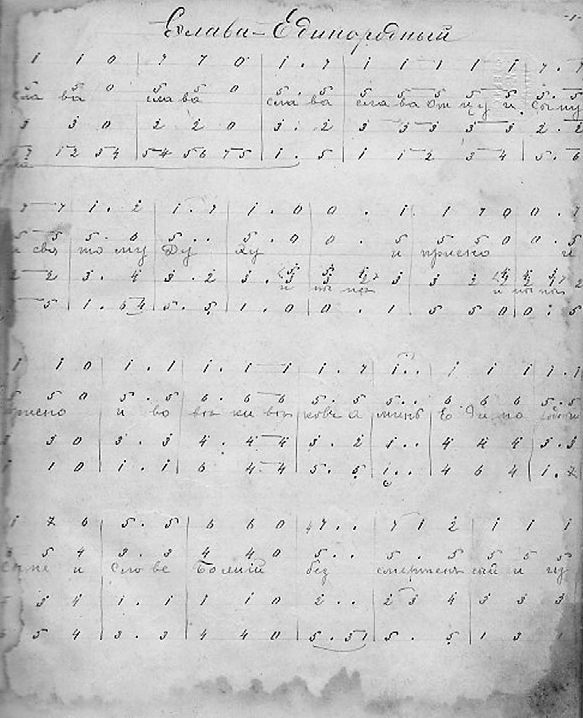

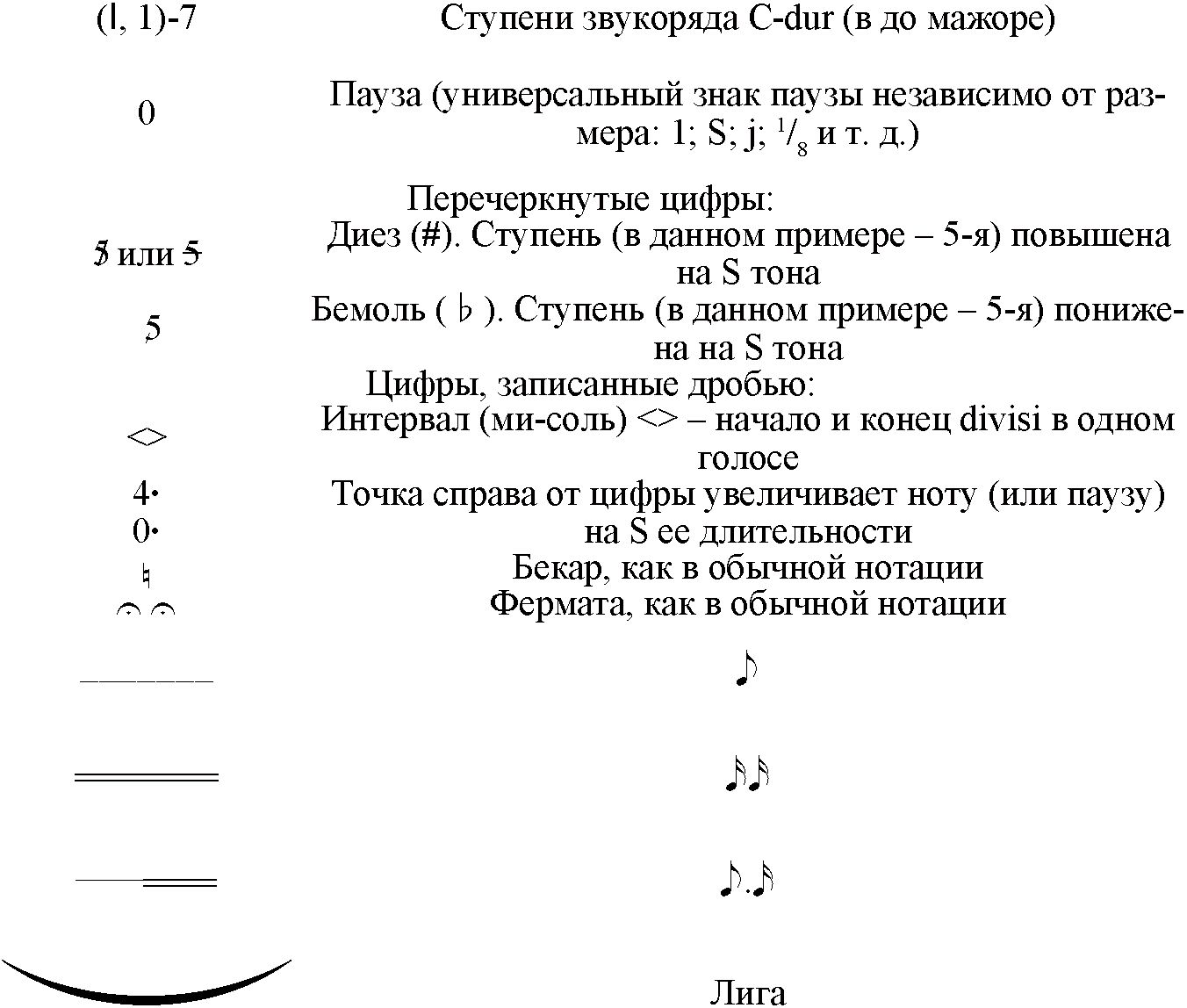

Документ ранее не публиковался не только из-за религиозного содержания, чуждого направлению комплектования музеев в советские годы, но и в виду специфики изложения материала, требующего дешифровки в наше время. По своей сути — это нотная тетрадь, но интерес ее состоит в том, что партитуры записаны в так называемой технике цифровой нотации, т. е. ступени октавы обозначались не нотами, а арабскими цифрами.

Кроме этого, в записи используется множество различных знаков, обозначающих музыкальные символы. Сличив образцы почерка Павла Егоровича, имеющиеся в фондах Дома-музея А.П. Чехова в Ялте, можно предположить, что и записи в тетради сделаны также рукой Павла Егоровича Чехова, однако этот аспект еще требует проведения дополнительной графологической экспертизы. Но, скорее всего, Павел Егорович нанял переписчика. В пользу этого предположения говорит тот факт, что сам Павел Егорович ноты знал, о чем неоднократно писали его сыновья, однако способ записи партитур в тетради он выбрал не традиционный нотный, а цифровой. И этому есть свое объяснение: дело в том, что его хористы не имели музыкального образования, и не знали нот, а потому возможно, П.Е. Чехов был вынужден записывать музыку более понятным простому обывателю способом — цифровым. Так интервалы можно было объяснить буквально техникой сложения в пределах счета на десяток.

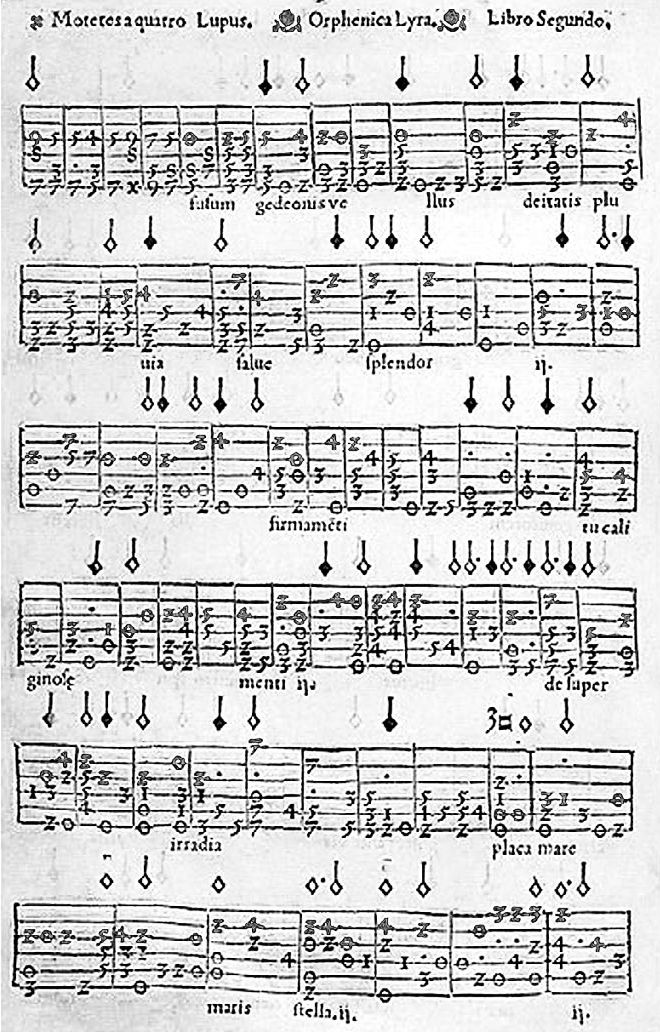

Кроме того, известно, что метод цифровой нотации в России стал популярным во второй половине XIX века. К сожалению, автору в настоящий момент не удалось однозначно выяснить, кто является непосредственным создателем этой методики. Есть сведения, что похожая методика была распространена еще в XVII—XVIII веках, но не прижилась в музыкальном мире. Развивающаяся же параллельно более точная для исполнения табулатурная методика нотной записи, которая переросла в традиционную, современную, со временем вытеснила цифровую нотацию.

Однако известно, что такая система записи поддерживалась настоятелями российских храмов вплоть до 1930-х годов. В Китае с помощью цифровой нотации обучают музыкальной грамоте и в наше время.

Надо отметить, что вторгаясь в область духовной музыки, наследующей традиции, уходящие корнями в глубокое средневековье, мы сталкиваемся с наследием устного творчества. Как и любую другую информацию, в древние времена музыку передавали из уст в уста. Конечно, люди давно осознали потребность в сохранении музыки и перенесения ее на более надежный носитель. Попытки систематизировать и записать музыку предпринимались в различные времена, а способы были весьма разнообразны и многочисленны. Необходимо сделать отступление и привести примеры некоторых из них, на наш взгляд наиболее интересных.

Истоками современной системы нотной записи стала работа древнегреческого теоретика музыки Алипия (III или IV в. н. э.).

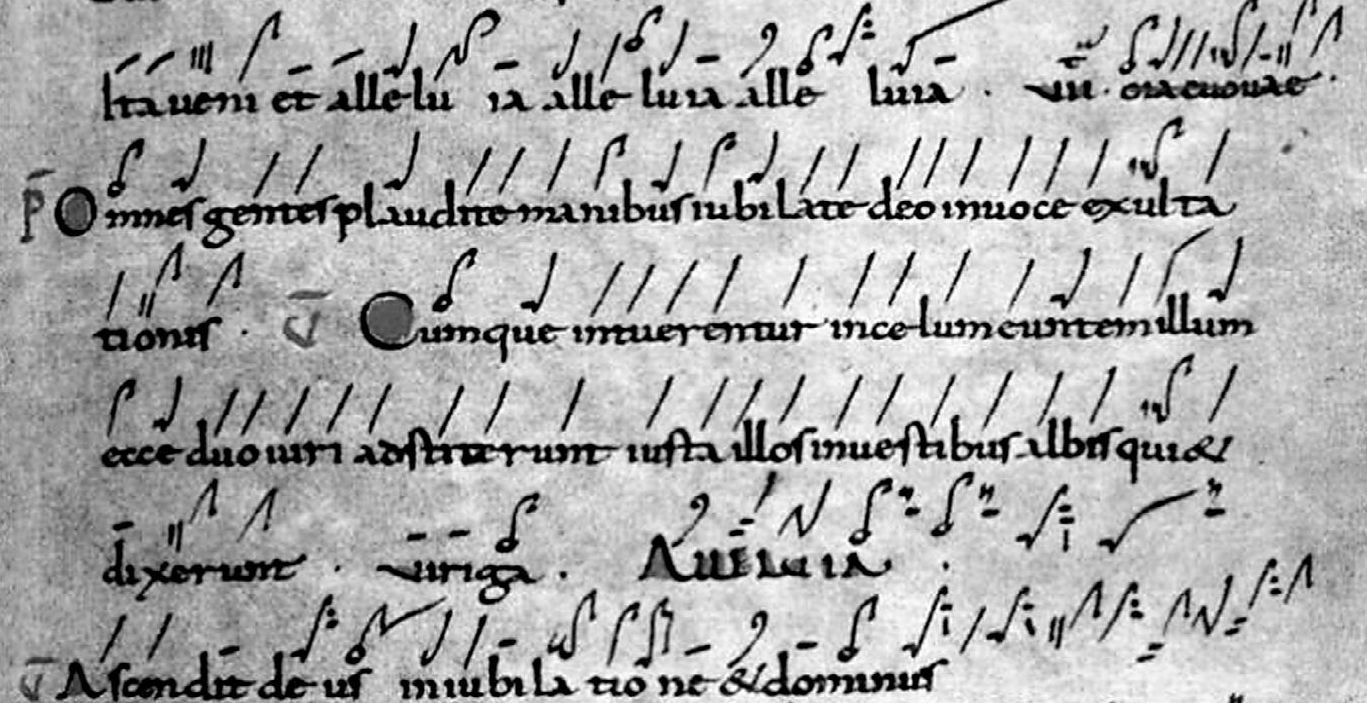

В средние века появилась невменная нотация.

С позднелатинского «не-вма» — знак, намек. Использовалась такая запись в религиозной католической музыке.

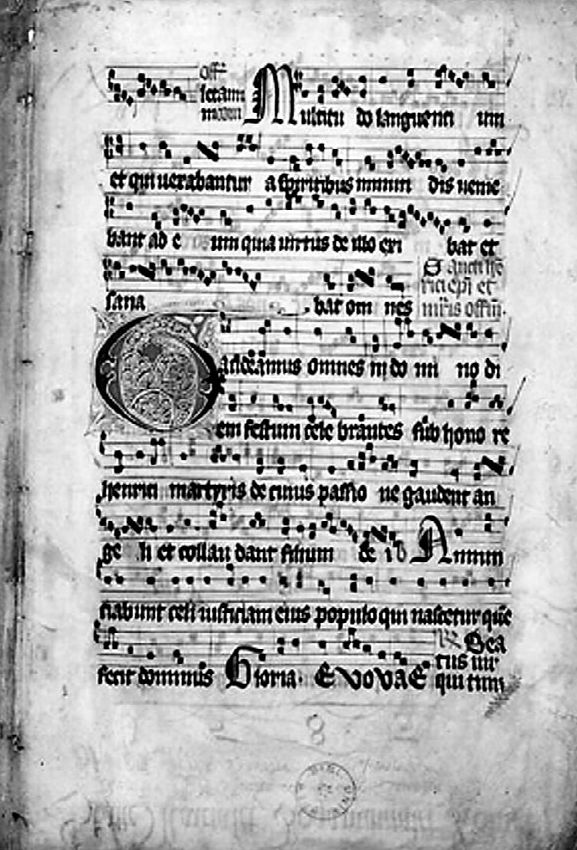

В IX веке были предприняты попытки усовершенствовать невменную нотацию, добавив обозначения высоты звука при помощи букв, а затем и с помощью размещения невм на специальных линейках. Это привело к возникновению квадратного нотописания, получившего название хоральной нотации, которая легла в основу современного нотного письма.

Хоральная нотация взяла свое название от слова «хорал», что означает «церковное песнопение», т. е. литургическое пение на латыни в католических церквях, без инструментального сопровождения.

Вот пример еще одного способа записи нот — Мензуральная нотация (западноевропейская), первоначально также применялась только в вокальной музыке XIII — началом XVII веков с точной фиксацией ритма. Слово «мензуральный» (лат. mensurabilis, mensuratus, — размеренный). Данный необычный пример — это изыск автора, который изобразил партитуру в виде сердца.

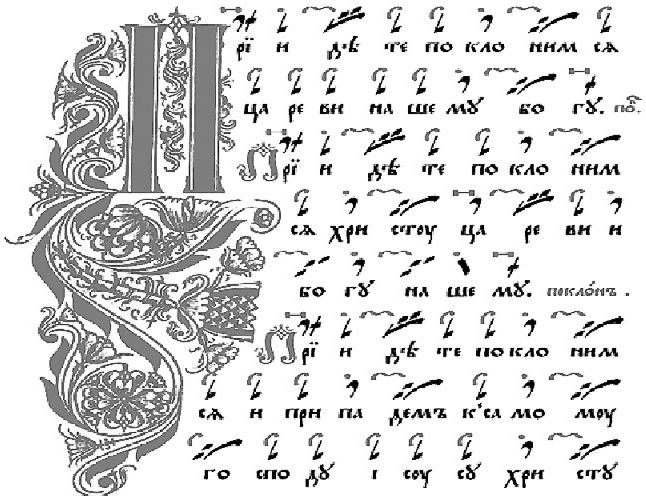

Что касается музыки Древней Руси, то исторические источники свидетельствуют о раннем появлении нотных записей, которые пришли к нам из Византии. Этому способствовало распространение христианства. Богослужение сопровождалось пением, которое велось по специальным певческим рукописям-книгам. Крупным центром музыкальной певческой культуры был Новгород. Дошедшие до нас памятники знаменной нотации датируются не ранее, чем XI — началом XII веков. Тогда же появляется одна из разновидностей невменной нотации — русское крюковое, или знаменное, письмо.

Условные обозначения — невмы (на Руси они назывались крюки, знамена) состояли из графических значков типа черточек, точек, запятых и их разнообразных сочетаний. Крюки выполняли ту же роль, что и невмы, указывая исполнителю движения и характеры голосоведения уже знакомой, заученной им мелодии и простейшего контрапункта, передающихся от мастера к ученику.

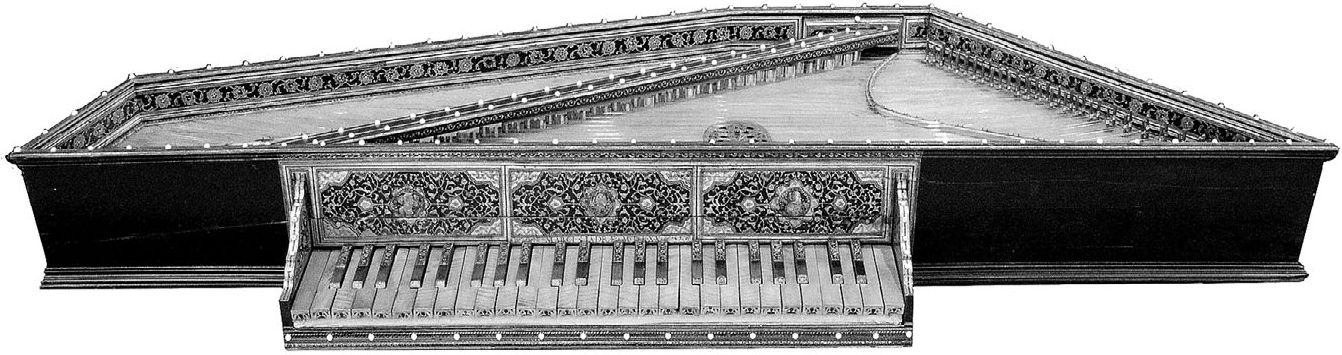

К концу XV века в Россию стали проникать и западноевропейские музыкальные инструменты — органы, клавесины и клавикорды. Например, в фондовой коллекции Центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки хранится один из ценнейших и уникальнейших экспонатов — спинет флорентийского мастера Марко Ядра, датированный 1560 годом. Он принадлежал еще семье Медичи. Этот факт подтверждает три гипсовых позолоченных медальона с изображением членов семьи, помещенных на передней панели инструмента. В России, по одной из легенд, инструмент входил в коллекцию известного русского писателя, философа, музыковеда и общественного деятеля князя Владимира Федоровича Одоевского, чье собрание в 1860-е гг. было передано в дар Московской консерватории.

С появлением в России таких инструментов в практику светского исполнительства вошла в обиход и линейная нотация.

Позднее, из-за необходимости настраивать инструменты по камертону, очень скоро и в хоровое пение (принятое в России без сопровождения) перешел принцип точной тональности. Во время царствования Екатерины II в 1772 году произошел полный переход на европейскую нотацию, которой мы пользуемся, по сей день. В конце XVIII века по инициативе работавшего в Петербурге композитора и дирижера Дж. Сарти в России был введен «петербургский камертон» с частотой 436 герц. В 1858 Парижская Академия наук предложила т. н. нормальный камертон с частотой 435 герц, почти такой же, как петербургский. А в 1885 на Международной конференции в Вене эта частота была принята как международный эталон высоты звука и получила название музыкального строя. В России с 1 января 1936 года действует стандарт с частотой 440 герц.

Однако в XVII—XVIII веках были распространены еще особые системы письма — табулатуры, теперь известные в основном гитаристам.

Внешне эта практика на письме была наиболее схожа с тем, что изобразил П.Е. Чехов. Табулатуры применялись для записи инструментальных произведений вплоть до конца XVII века, в том числе для органа, клавесина и лютни. Известно, что в юности И.С. Бах выполнял работы по контрапункту органа в технике табулатуры, в чем его наставниками выступали Д. Букстехуде и И.А. Рейнкен, представители северогерманской школы.

Строго говоря, табулатуры представляли собой наглядные схемы, составленные из буквенных или цифровых обозначений высоты звука и дополнительных условных знаков, уточнявших ритм и динамические оттенки с привязкой к сиюминутной аппликатуре / ладовой структуре инструмента. По внешнему виду эти схемы были разнообразны. В них отражались особенности нотного письма, принятого в той или иной стране, специфика того музыкального инструмента, для которого они предназначались. Табулатуры отличались также по условным обозначениям: буквам, цифрам, ритмическим знакам и их комбинациям. Их существовало многочисленное количество вариантов. К началу XVIII века табулатуры были заменены более простым и удобным способом записи с помощью универсальной нотации.

Цифровая методика, а правильнее сказать цифровая нотация, которую использовал П.Е. Чехов, визуально напоминает табулатурное письмо, но только визуально. При изучении нотной тетради П.Е. Чехова автором проводились многочисленные консультации с музыкантами и специалистами в области теории музыки, искусствоведения и древнепевческого искусства. Обсуждалась техническая сторона с практикующими регентами храмов, проводился сравнительный анализ современного нотного письма с данным, «чеховским» форматом, выявлялись последовательные логические связи в применении традиционной методики нотной записи и цифровой, изучались возможные разновидности и разночтения. Наконец, после кропотливых исследований, автору удалось понять принцип методики, изложенной в тетради, что позволило получить ключ к дешифровке записей тетради П.Е. Чехова и, соответственно, привести ранее неисполнимые партитуры в стандартный вид линейной нотации.

Автор предложил камерному хору «Таврический благовест» Крымской государственной филармонии под руководством Заслуженного деятеля искусств Республики Крым Владимира Николенко воспроизвести одно из расшифрованных духовных произведений из тетради П.Е. Чехова. Таким образом, мы смогли услышать ту духовную музыку, которая исполнялась при жизни А.П. Чехова. Также можно проследить примеры некоторых обозначений из «чеховской» тетради с расшифровкой их современного значения:

Безусловно, П.Е. Чехов (или переписчик, работавший по его заказу), все же, не имея достаточного музыкального образования или в спешке, при написании партитуры допускал ошибки, которые можно отнести к ряду технических. Например, при исполнении хором тонического трезвучия (в до мажоре это ноты до, ми, соль; цифрами это выглядит так: 1, 3, 5), где по правилам музыкальной грамматики не может звучать другая нота (не входящая в это трезвучие), в партитурах П.Е. Чехова иногда «приплеталась» ненужная цифра, например, «2» — то есть нота ре.

Эта нота могла бы быть обоснована в движении, в проведении голоса, но никак не могла бы быть задействована в аккорде, неоправданная даже подчас смелыми гармоническими поисками XVIII века, к которому относится подавляющее большинство произведений, записанных в тетради.

При воспроизведении эта «ре» в трезвучии создаст так называемое грязное звучание. Конечно, имея великолепный слух, во время пения хором П.Е. Чехов наверняка слышал и исправлял неточности, однако исправлять запись в тетради он, по какой-то причине, не стал. Поэтому такие технические ошибки, при переложении на ноты, встречаются.

Автором статьи было также обращено внимание на то, что в некоторых произведениях в начале прописаны ключевые знаки, обозначающие тональность, например, ре мажор (D-dur), знаки при ключе фа# и до#, которые Павел Егорович соответственно пишет 4 и 1 Но вопреки традиционным правилам, в самой партитуре он все же продолжает писать зачеркнутые цифры (т. е. фа# и до#).

Однако уже в следующем произведении ключевые знаки в начале не ставятся, т. е. не определяется тональность, но в самой партитуре продолжается запись альтерации у каждой «ноты». Скорее всего, это дублирование знаков было связано с тем, чтобы непрофессиональные исполнители не задумывались, какой знак альтерации стоит вначале произведения, а пели конкретную ноту, в нашем случае — фа# и до#.

Вероятнее всего, документ, переплетенный в Калуге в 1877 году, изначально представлял собой разрозненные отдельные тетрадки, записанные в разное время и только позднее сшитые под одной крышкой. Таким образом вместе оказались ноты, сделанные в разное время, отразившие попытки прописывать ключевые знаки и попытки обходиться без них. Косвенно об этом моменте свидетельствуют обрезанные края некоторых листов, слишком близко подходящих к тексту, что говорит о том, что переплетался уже записанный, готовый материал.

Также стоит обратить внимание еще на один интересный момент. В нотной тетради П.Е. Чехова на 36—37 страницах записана партитура молитвы «Ныне отпущаеши».

Сама по себе молитва широко известна. Этот текст многие композиторы положили на музыку, и уже много лет она звучит не только в храмах, но и в концертах духовной хоровой музыки. Однако интерес автора вызван тем фактом, что композитором у П.Е. Чехова значится Моцарт. Вольфганг Амадей Моцарт (1756—1791) был выдающимся австрийским композитором-виртуозом. Безусловно, он один из самых популярных классических композиторов, в том числе и в наше время. Однако не стоит забывать, что Моцарт был католиком и никогда не писал музыку к православным христианским молитвам, поэтому само собой возникло предположение, что П.Е. Чехов, взяв какое-то понравившееся ему произведение Моцарта, просто переложил его под текст православной молитвы. Такая практика встречалась, но в светской музыке. Или же это сделал кто-то другой, а П.Е. Чехов (или переписчик) просто записал музыку с таким авторством. Переложив это произведение нотами и сыграв его, мы были удивлены, потому что услышанное совсем не соответствовало музыкальному стилю жизнерадостного и светлого композитора Моцарта. Здесь начался второй этап поисков в исследовании.

Зная, что молитва «Ныне отпущаеши», как уже ранее говорилось, была положена на музыку многими композиторами, используя открытые данные библиотек и архивов, удалось провести сравнительный анализ известных одноименных партитур, и наконец, после тщательной сверки материала, автор музыки был выявлен.

Им оказался композитор, певец, хоровой дирижер, педагог Артемий Лукьянович Ведель (ок. 1767 — ок. 1810), кстати, современник Моцарта. Хоровая музыка, написанная Веделем на церковнославянские молитвословные тексты, широко используется и в наше время в богослужении русской православной церкви. И для того, чтобы определить сходство варианта из тетради П.Е. Чехова с печатной версией «Ныне отпущаеши» Веделя, не нужно быть музыкантом. Достаточно просто сравнить эти две партитуры наглядно и убедиться в их абсолютном тождестве. Совпадает даже тональность — соль минор.

Конечно, можно предположить, что сам Ведель взял за основу музыку Моцарта, например, какого-нибудь его концерта/квартета для струнных (предположим использование в таких целях вторых, медленных частей), но это уже следующий этап исследований, требующий, учитывая огромное музыкальное наследие австрийского композитора, трудоемкой и кропотливой работы. Хотя стиль, в котором написано произведение, все-таки больше веделевский, восходящий к Глуховской школе. Но опять же, возможно здесь сказывается мастерство аранжировщика, сумевшего на светском материале выстроить могучую духовную концепцию, точно соответствующую русскому чувству веры.

Фонд ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей заповедник» КП 9226

Фонд ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей заповедник». КП 9226

Фонд ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей заповедник». КП 9226

Изображение из открытых источников

Изображение из открытых источников

Мензуральная нотация (изображение из открытых источников)

Пример нотной записи для органа, датированный 1758 годом

Изображение из открытых источников

Изображение из открытых источников

Изображение из открытых источников

Обозначения и расшифровка нотной записи

Фонд ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей заповедник». КП 9226

Список используемых источников и литературы

1. [Чехов П.Е.] Тетрадь нотная. Записи духовной музыки разных авторов. Рукопись (предмет мемориальный) // Фонд ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей заповедник». КП 9226 Ф-«Р» Д-VIII549.

2. Чехов М.П. Вокруг Чехова. — Московский рабочий, 1959. — 281 с.

3. Балабанович Е.З. Чехов и Чайковский / Е.З. Балабанович. — М.: Московский рабочий, 1978. — 184 с.

4. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. — М., 1974—1983.

5. Чехова М.П. Из далекого прошлого / М.П. Чехова; запись Н.А. Сысоева; предисл. Л. Никулина. — М.: Гослитиздат, 1960. — 272 с.

6. Долгополова Ю.Е. Статья «Нотная библиотека чеховского дома в Ялте» // Официальный сайт ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» URL: http://yalta-museum.ru/ru/publish/notnaja-biblioteka-chehovskogo-doma-v-jalte-ju-g-dolgopolova.html (дата обращения: 03.04.2023).

7. Чехов М.П. Вокруг Чехова: Встречи и впечатления / М.П. Чехов. Воспоминания / Е.М. Чехова; вступит. ст. О.Н. Ефремова. — М.: Худож. литература, 1981. — 335 с.

8. Эйгес И. Музыка в жизни и творчестве Чехова / И. Эйгес. — М.: Музгиз, 1953. — 95 с.

9. Электронные ресурсы Чехов, Ал.П. А.П. Чехов — ПЕВЧИЙ // Сайт «Антон Павлович Чехов» URL: http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st016.shtml (дата обращения: 03.04.2023).

10. Кузичева А.П. Чехов. Жизнь «отдельного человека» Часть первая. Таганрог—Москва (1860—1892). Глава первая. Забытое детство // chehov-lit.ru/ URL: http://chehov-lit.ru/chehov/bio/kuzicheva-zhizn-cheloveka/zabytoe-detstvo.htm (дата обращения: 03.04.2023).

11. Как читать и считать ноты — подробная инструкция + фото // Семь Восьмых Онлайн-школа музыки URL: https://earsfingers.ru/kak-chitat-i-schitat-noty-instrukciya-plus-foto/ (дата обращения: 03.04.2023).

12. Поспелова А.Р. МЕНЗУРАЛЬНАЯ НОТАЦИЯ // Большая российская энциклопедия 2004—2017 URL: https://old.bigenc.ru/music/text/2204431 (дата обращения: 03.04.2023).

13. Кузьмин А. Нотация в музыке XX века: учебно-методическое пособие. — Челябинск, 2010.

14. Нюрнберг М. Нотная графика. — Л., 1953.

15. Аллеманов Д.В. Курс истории русского церковного пения. Ч. 1.

16. Введение в историю русского церковного пения. — М.: Изд-во П.

17. Юргенсона [1911]. — 104 с. [О звуковой системе в музыке Древней Греции см. с. 7—10, 40—47.] (РГБ: U:81/229; U:490/63. Ф:1-66/3839)

Автор выражает признательность за оказание помощи в сборе информации: Владимиру Николенко — Заслуженному деятелю искусств Республики Крым, художественному руководителю и основателю камерного хора «Таврический благовест» Крымской государственной филармонии; Кириллу Боровскому — Заслуженному артисту Украины, художественному руководителю и основателю фольклорного ансамбля «Калинка» Крымской государственной филармонии (1976—2016); Анне Глушко — Заслуженной артистке Республики Крым, солистке Крымской государственной филармонии; Софии Тутомлиной — кандидату искусствоведения, регенту хора в храме Всех Русских Святых в пос. Сосново Ленинградской области.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |