По праву фондовое собрание Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника считается одной из наиболее полных мемориальных коллекций чеховской семьи. Безусловную ценность для исследователя представляют личные вещи А.П. Чехова, его библиотека, документы, связанные с издательской деятельностью, гонорарные листы и предметы, окружавшие писателя в повседневной жизни, сохранившиеся в подлинном жилом пространстве по состоянию на 1904 год.

Сохранность мемориального пространства и массива документов была бы невозможна без стараний двух родных Антону Павловичу людей — сестры Марии Павловны и брата Михаила Павловича, который с 1926 года поселился в Ялте и всячески помогал сестре в делах управления музеем.

Мы говорим о части собрания, непосредственно касающейся личности Михаила Павловича Чехова (1865—1936) в то время, когда он был первым научным сотрудником музея в Ялте.

Фигура Михаила Павловича чрезвычайно многогранна: он и юрист (в ялтинском музее хранятся материалы для серьезной диссертации на соискание звания доктора права) и драматург — пьесы его и теперь с успехом ставятся на подмостках театров, а на его стихи пишется музыка современными авторами. Он и художник-любитель, и музыкант, и один из числа детских дореволюционных писателей, почти десять лет издававший прекрасный журнал «Золотое детство», где проявил себя незаурядным, изобретательным и плодовитым автором, заслужив похвалу одного из родоначальников теории народного образования в России академика Николая Владимировича Чехова (стоит отметить, своего четвероюродного брата), и талантливый переводчик с английского и французского. Именно с переводческой деятельностью, неутомимым энтузиазмом и подлинным художественным чутьем связано наше исследование.

Известно, что Михаил Павлович особенно преуспел в переводе английской и французской беллетристики, приключенческих романов и водевилей. Его манера повествования весьма точно подходила для этих жанров, и все, что имело в себе детективный или приключенческий элемент, неизменно находило отклик его творческой натуры.

Самым известным и узнаваемым для него стал псевдоним «М. Богемский». Этим псевдонимом подписана одна из последних работ Михаила Павловича, законченная осенью 1936 года. Она авторизована рукой сына Сергея и является предметом нашего исследования [3].

Архив Сергея Михайловича Чехова, попавший в музей в 1980-е годы от сестры Евгении Михайловны, продолжает удивлять и в наше время — он становится источником комплектования мемориальной фондовой коллекции, порой преподнося сотрудникам музея подлинные сокровища, неизвестные или забытые до этого. Архив имеет уникальную сохранность и целостность. Документы, на первый взгляд разрозненные, обнаруживают под собой тонкую систему, озаглавленную Сергеем Михайловичем просто, согласно папкам: «Гурзуф и Кучук-кой», «Музей», «Мемориальность», «Родословная» I и II тома, и т. д. Внутри листы в папках пронумерованы карандашом, что исключает их перепутывание или смешивание с другими материалами.

Так, в папке «Гурзуф и Кучук-кой» в 2022 году была выявлена машинопись, сделанная в сентябре—октябре 1936 года. Согласно атрибуции владельца архива Сергея Михайловича Чехова, сделанной черными чернилами от руки на последнем листе, над отпечатанным на машинке псевдонимом «М. Богемский» значится: «Между 7 сентября и 8 октября 1936 года. Это последний перевод отца. Сергей Чехов». На обороте листа, у нижнего среза той же рукой замечено: «Опубликовать не раньше, чем через 50 лет. Сергей Чехов». К чему было делать столь странную запись?

Данный вопрос отпадает сам собой, если обратиться к названию машинописи, сложенной в самодельную полупапку из старой грубой бумаги, на которой простым карандашом, скорее выдавлено, чем написано, лаконичное название, вероятнее всего, наскоро сделанное рукой самого Михаила Павловича — «Диалоги с княгиней Екатериной Юрьевской-Барятинской Оболенской-Нелединской-Мелецкой» [3].

В материалах, зафиксированных в этом прослеживается интерес Михаила Чехова и к историческому контексту эпохи, бывшей отчасти ему современной, и, как ни странно, к элементу авантюрному, приключенческому. События, описанные в «Диалогах» охватывают временной промежуток с 1878 по 1926 год и могут быть чрезвычайно интересны для краеведческой, исторической и музейной работы, поскольку главная личность документа, рассказчик — родная дочь императора Александра II и Екатерины Михайловны Юрьевской (ур. Долгорукой) Екатерина Александровна Юрьевская (1878—1959), в первом браке княгиня Барятинская, во втором — княгиня Оболенская-Нелединская-Мелецкая.

Чем яснее и полнее исследователь себе представит статус и положение этого человека в обществе дореволюционной эпохи, тем удивительнее покажется ему смелость (подкрепленная невозмутимостью и абстрагированностью от политической ситуации) переводчика-ученого Михаила Чехова, дерзнувшего найти (а значит, каким-то образом получить оригинал на английском!), перевести и перепечатать на машинке подлинное интервью чуждого тогда современному ему обществу классового элемента.

Не будет преувеличением сказать, что этот текст, эти «диалоги с княгиней», во всех отношениях могли стоить свободы, а то и жизни как самому Михаилу Чехову, так и его близким, а потому, конечно, были сразу спрятаны. Однако сам факт существования такого документа, спорного в отношении идеологии, рисуют натуру Михаила Павловича, как исследователя, в совершенно ином свете — для него прежде всего интересен сам материал и личности, упоминающиеся в нем. Характеры и образы места, прописанные в документе, удивительные детали событий и положений, все это должно было придать «Диалогам» в глазах М.П. Чехова прежде всего историческую ценность определенного масштаба (не уже всероссийского по современным меркам), в сравнении с которым конфликт идеологии был для переводчика несущественен.

«Диалоги» представляют собой запись интервью, сделанного, вероятно, для одного английского (либо англоязычного эмигрантского) издания, предполагавшегося к печати в 1927—1928 годах. Кто является интервьюером — неизвестно. Имя этого человека либо не указывалось в оригинале, либо было сознательно опущено при переводе Михаилом Чеховым, как и название возможного издания.

В настоящее время невозможно установить было ли первоисточником печатное издание, либо оригинал-макет публикации, по какой-то причине, не вышедшей в печать (так как поиски по оцифрованным библиотекам за рубежом методом обратного перевода результатов не дали). Мы предполагаем, что все же, использовалась рукопись или оригинал-макет (возможно стенограмма) интервью, теперь утраченного в оригинале, что делает перевод М.П. Чехова чрезвычайно ценным документом, вероятнее всего, сохранившимся в единственном экземпляре.

Отметим также, что текст является образцом лаконичного и простого стиля повествования, присущего литературной манере Михаила Чехова, которую мы можем увидеть в книгах, таких как «Вокруг Чехова», в пьесе «Двадцать минут до звонка», в переводе из Марка Твена «Рай или ад». Характерные особенности повествования, отраженные в перечисленных произведениях позволяют атрибутировать текст, несомненно, как перевод Михаила Чехова, так как те же приемы, конструктивные особенности построения фраз и манера известных нам переводов прослеживаются и в «Диалогах», текст которых лишен вычурности и излишней перегруженности лексических конструкций.

В этих «Диалогах» подробнейшим образом отражены аспекты, чрезвычайно важные и интересные для всех, кому небезразлична история Ялты. В тексте называются имена множества исторических деятелей, мест, судеб и усадеб, вскрываются и подчеркиваются семейные и дружеские взаимоотношения целого ряда дворянских фамилий на фоне происходящих масштабных исторических событий (трагедии 1881 года; гражданской войны в Крыму) и, что немаловажно, упоминаются имена М.П. Чеховой и целого круга близких к ней лиц, например, Судейкины, художник Сорин. Ряд частностей «Диалогов», имена, события, даты возможно снабдить уточняющими ремарками или подтвердить сведениями из независимых источников.

Стоит ли говорить о том, что для Ялты и Крыма имена Барятинских, Оболенских, Александра II и князей Долгоруких (помноженных на связь с Чеховыми) имеют первостепенное значение?

С известной долей вероятности можно предполагать, что первоначальный документ, попавший в руки Михаила Павловича Чехова, мог происходить из архива самой Екатерины Александровны Юрьевской-Барятинской или, во всяком случае, из круга, приближенного к ней.

И в этом аспекте неслучайной нам кажется фигура профессора М.П. Сокольникова, в свое время хорошо знавшего Михаила Павловича Чехова [7], редактировавшего и подготовившего вступительный комментарий к академическому изданию книги «Вокруг Чехова» в 1933 году, а также совместно с С.М. Чеховым осуществившего публикацию повестей, рассказов и очерков «Свирель» в 1969 году. В этой книге М.П. Сокольников взял на себя работу по составлению, подготовке текста и написанию вступительной статьи, С.М. Чехов составил комментарий, а сын его, Сергей Сергеевич, создал иллюстративный материал.

Не только близкое общение М.П. Сокольникова с Михаилом Павловичем делает профессора-искусствоведа фигурантом данного исследования — обнаруженная нами на аукционе небольшая художественная работа «Амур и Психея» [1] авторства знаменитого рисовальщика и медальера Ф.П. Толстого, происходящая из альбома княгини Долгоруко[во]й (Юрьевской) (матери автора наших «Диалогов») и подаренная Михаилом Чеховым М.П. Сокольникову в 1930-х годах может быть интересным недостающим звеном в цепочке их взаимоотношений.

Более того, вероятно, именно это изображение связано с именинами княжны Долгорукой 24 ноября 1871 года, для которых Александр II подготовил подарки: «это была гравюра с изображением маленького ангела, серьги, подвеска и запонки [8, с. 153]. Екатерина Михайловна писала тогда: «Мне по вкусу, и все это реликвия для меня, как и все, что от тебя, мой обожаемый ангел»».

Однако кроме этого предположения, «увязывающего» вместе историю Е.М. Долгорукой и собрания М.П. Сокольникова, ничего не известно о том, как работа знаменитого художника могла попасть к М.П. Чехову, хоть и известного ценителя антиквариата. С определенной долей вероятности можно предположить, что «Амур и Психея» стали подарком М.П. Сокольникову, большому знатоку изобразительного искусства взамен некоего документа, который мог бы заинтересовать М.П. Чехова, большого любителя истории. А таким документом и могла стать рукопись или стенограмма «Диалогов», и эта гипотеза, в отсутствие однозначных фактов, имеет право на существование.

Так или иначе, все вышеприведенное позволяет рассматривать «Диалоги», как важный самостоятельный элемент одного общего большого архива светлейших князей Юрьевских, в частности, семейного архива Екатерины Михайловны Юрьевской, который после смерти светлейшей княгини был разделен между ее детьми — Ольгой и Екатериной, а теперь хранится в ГАРФ.

Данное пространное отступление было сделано с целью показать, насколько запутанными и сложными могут быть на первый взгляд связи разрозненных документов и артефактов, и хоть архив светлейшей княгини Е.М. Юрьевской, увы, не позволяет выявить авторство первоисточника, попавшего в руки М.П. Чехова, изучение «Диалогов» из собрания ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» в совокупности с собранием, хранящимся в ГАРФ [Ф. 678; 4], в будущем может дать много нового исследователю данного материала и указать направления для поисков.

В «Диалогах» прослеживается эмиграционный момент, который мог быть интересен Михаилу Павловичу и интересен для нас, ялтинцев, живущих в городе, который для целого поколения стал последним уголком России. Схожее впечатление мы находим у Екатерины Александровны: «Ялта изменялась на моих глазах — тот город, который я покинула навсегда, тот город, который для меня навсегда стал прощальным поклоном моей старой родины, был совсем уже не таким, каким он был, когда я впервые его увидела. Земляной берег, редкие и деревянные дома — одна только огромная гостиница у берега, да бульвар вдоль реки, и блестящая золотая маковка церкви-маяка на холме, вот все, что видела я ребенком... а еще горы, перевалы, балки и безлесные холмы» [3, л. 8].

Интересно, что княгиня эмигрировала из России на самом деле через Москву и Киев, однако именно на Ялте она решила остановиться в своих воспоминаниях, как на символе старой жизни.

Так красноречивы и строчки, посвященные жизни в период гражданской войны: «В Ялте с 1917 года проживал мой сын Андрей, и я также была на юге, пока над севером сгущались тучи. После мы жили в Алупке и Мисхоре, в Ялте стало небезопасно совсем, а там мы присоединились к компании художников, переживавшим те же лишения. Это были Сорин и Судейкины, с сочувствующими им Хотяинцевой и Билибиным. С Марией Чеховой, сестрой писателя, они создали что-то вроде коммуны.

Я не боялась никакого труда — с Сергеем мы дежурили по ночам с винтовками, а днем я готовила еду и ходила в лес. Сорин тогда написал портрет Сергея, который мне очень нравился и все нашли его необыкновенно удачным. Когда жить стало опасно и там, мы покинули Мисхор, Ялту и поехал Сергей, а потом я, вглубь страны — он, как гражданский, я как его секретарь» [3, л. 11].

Отдельное место в «Диалогах» отведено истории взаимоотношений Е.М. Юрьевской, урожденной Долгорукой и императора Александра II, а также, как ни удивительно, музейному вопросу. Ведь именно княгиня Юрьевская стала хранительницей мемориального наследия царя-освободителя, сохранила многотысячный архив, включая даже детские тетради государя, с правками наставника Василия Жуковского, дневники Александра и предметы его быта. В своем первом завещании в 1883 году она указывала сохранять все, что было связано с Александром II: все портреты, фотографии, групповые снимки [2; 8, с. 627]. Также она сохранила гардероб царя. Все это в большей степени так или иначе вернулось теперь в Россию, а обнаруженный нами в архиве Михаила Чехова документ позволяет добавить несколько существенных штрихов к этой истории.

Любопытным для краеведения должны показаться упоминания интерьеров ялтинской усадьбы Барятинских «Сельбиляр», а также благотворительного вечера, устроенного хозяевами усадьбы зимой 1905 года, целью которого был сбор средств на устроение прибежища для неимущих и больных при Аутском успенском храме Ялты.

Удивительно точно и подробно княгиня Юрьевская-Барятинская приводит хорошо известные нам (и, впрочем, Михаилу Чехову) имена, отдельно упоминая прославленное сопрано Аделину Патти:

«Семья моего супруга пригласила артистку на торжественный обед, данный по случаю годовщины манифеста 19 февраля / 3 марта, и случилось так, что это был день рождения Патти, что ее весьма воодушевило. Вечер состоялся в большой и просторной гостиной зале с камином и выходом в сад. Были раскрыты внутри все двери, включая широкий портал английской столовой. Так большой холл со стеклянным плафоном, объединенный с гостиной и столовой, стал единым пространством, где могло собраться вместе многочисленное семейство и гости. Здесь была вся интеллигенция, включая губернатора Ялты и Крыма Думбадзе, гласного думы Усатова, моего наставника сценического мастерства, который, к слову, был учителем прославленного баса Шаляпина; ялтинских благотворителей: Татариновой, владелицы соседнего имения шталмейстера Иловайской, которая, как оказалось, прекрасно знает Патти, словом — весь интеллигентный свет. В то время княгиня Надежда Александровна занималась делами приюта при ближайшем к имению Успенском храме, на это требовались существенные средства, и помощь других неравнодушных была очень кстати. Тогда были устроены договоренности о благотворительных вечерах и концертах, которые брала на себя госпожа Татаринова и Барятинские — Надежда и Мария, ее кузина. Татаринова обещала приглашать в Ялту чету Фигнер и господина Петипа, Станиславского — что, как я знаю, ей превосходно удавалось — сборы были немыслимые [3, лл. 14—15]».

Нам хорошо известны и Усатов, и Иловайская, и благотворительная деятельность князей Барятинских, а публикации Марины Марковны Сосенковой повествуют об успехе предприятий Татариновой. Уникальным свидетельством того периода, по-видимому, стал листок концертной программы 1906 года из альбома Ф.К. Татариновой, сохранившийся в фондах Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.

Фондовое собрание Ялтинского историко-литературного музея позволяет пролить свет на историю второго брака Екатерины Александровны, которая вышла замуж за князя Оболенского в Ялте, в военный 1916 год — здесь хранится метрическая книга с подробной записью о венчании в храме Иоанна Златоуста [5].

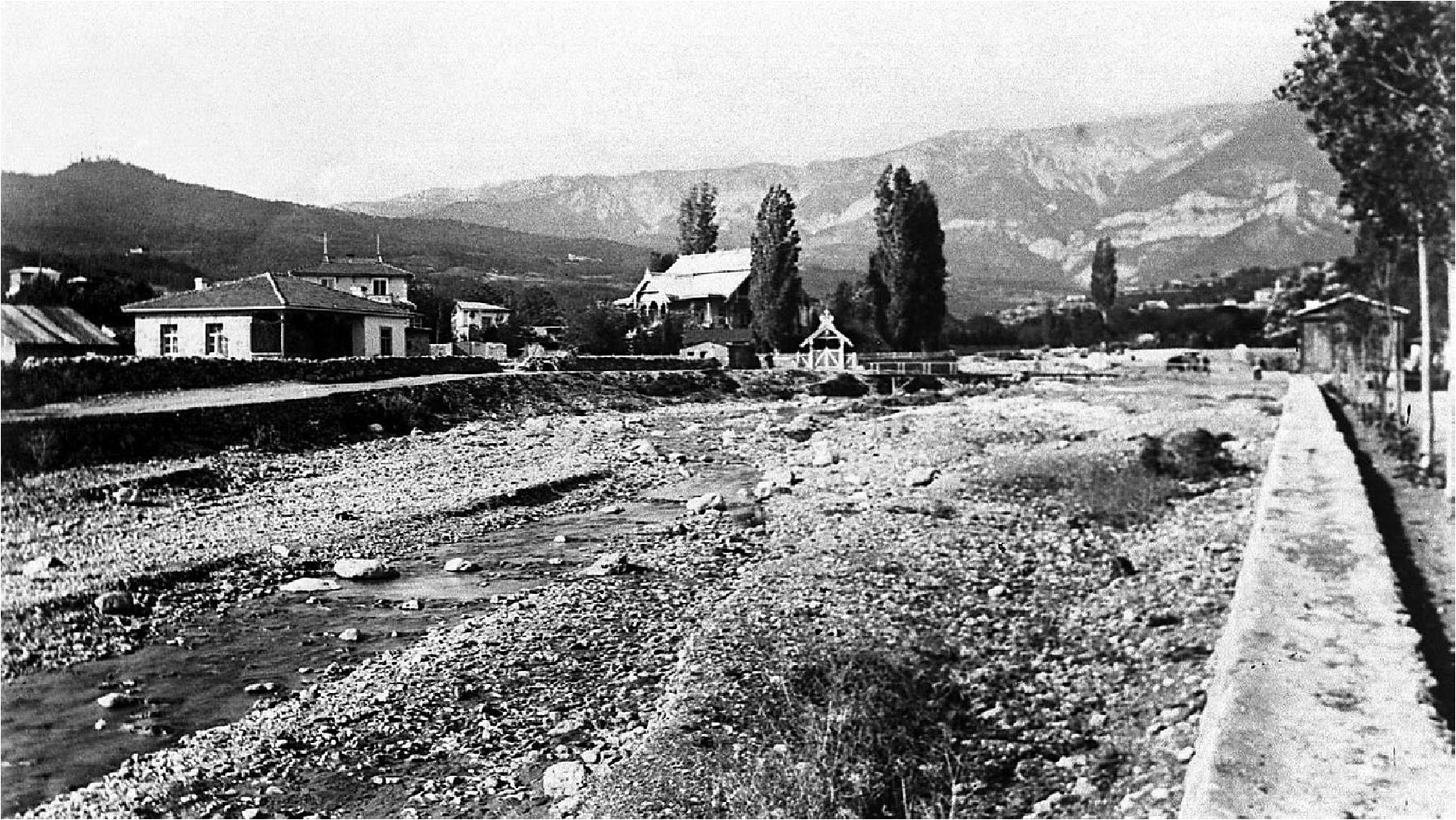

Однако ялтинский элемент диалогов княгини на этом не заканчивается. Ведь и жизнь Екатерины Александровны началась с нашего города, когда 9 сентября 1878 года она появилась на свет в маленьком домике ее матери (матушки — как княгиня везде и всюду называет Екатерину Михайловну), в имении Биюк-Сарай. Имение частично сохранилось (планировка парка, отдельные старинные деревья, дом управляющего или господский дом, сторожка [поздняя] и ограда). Оно находилось на территории современного Пионерского парка, у самого берега реки Учан-Су. Воспоминания о Биюк-Сарае поэтичны и трогательны и могут много нового дать любителям истории Ялты, так как написаны точно, правдиво и живо [3, л. 6]: «...я родилась в Ялте в имении матушки в 1878 году. Крестили меня в соборе святого Исаакия в Санкт-Петербурге, при восприимстве князя Александра Рылеева и тетушки, княгини Марии Мещерской. Все было обставлено так, будто бы родилась наследная княжна или, как это принято здесь — принцесса. Это все безумно обескураживало мою матушку, Екатерину Долгорукую, позднее возведенную в титул светлейшей княгини Юрьевской.

Живое напоминание об Александре II должно было бы сохраниться еще в Крыму. Благодаря тому, что в Ялте у матушки была собственная дача у самой окраины города, в конце бульвара, выходящего одним концом на променад. С этим городом, Ялтой, я познакомилась еще в младенчестве. Матушка очень жалела потом, что продала одному профессору медицины этот дом — с ним у нее были связаны самые теплые воспоминания — здесь родились ее дочери. Не знаю, цело ли теперь это имение, в самом названии которого была какая-то ирония. В самом деле, ведь Биюк-Сарай на крымском языке — это «Большой дворец». А так по-русски называли дворец императора в Ливадии. Но наш был маленький деревянный дом. Для влюбленных он, наверное, казался действительно большим.

У меня до сих пор хранится снимок с картины, написанной известным и модным в то время художником Маковским по просьбе матушки — на ней я с братом Георгием и сестрой Ольгой сидим на кушетке. Мы счастливы: Георг в матросском костюмчике, мы в платьях — картина написана по фотографии, снятой в ялтинской усадьбе графа Ностиц на другом берегу реки от Биюк-Сарая. Я помню этот момент, будто бы это было вчера.

...Помню, что с няней я легко могла обежать весь сад и прилежащие виноградники, растянувшиеся вдоль неубранной, извилистой горной речки, которая каждый раз в половодье меняла свое русло, рассыпая по берегам круглую блестящую гальку. Крутые местами берега зарастали ветлами и камышом. Нас с сестрой и братом не пускали к быстрой воде, но украдкой мы всякий раз приносили с собой с прогулки круглые разноцветные камешки — река приносила с собой, и в особенности после ливней, полупрозрачные дикие сердолики и яшму, а мы собирали их и раскладывали на подоконниках. Матушка запрещала горничной убирать их. Самые красивые камешки мы сохраняли для отца, что каждый вечер приезжал, чтобы навестить нас и пожелать доброй ночи нашему дому».

Даже эти, казалось бы, отвлеченные воспоминания княгини содержат много конкретики, в них звучат фамилии и лица, хорошо известные в Крыму. Почти с фотографической точностью Екатерина Александровна передает воспоминания о жизни, о картинах, о местности, поскольку фотографии Биюк-Сарая, как и реки в каменистых берегах, сохранились в собрании Ялтинского историко-литературного музея [6; 9].

Ялтинский элемент в аспекте усадебной культуры встречается и дальше: «С 1901 года семья моего дорогого супруга стала владеть обширным имением Ивановское, что было расположено в Курской губернии среди глухих, но живописных равнин, на берегу реки. Поселилась там и я на правах нового члена семьи. Для молодого поколения должны были пойти на пользу верховая езда и уклад старого быта. Огромный дворец был построен почти век назад, и я невольно чувствовала себя частью истории, когда меня со всех сторон окружали портреты и вещи из прошлого. Мне довелось заниматься и развитием поместья, я страшно гордилась тем, что полезна — за один только год мне удалось поправить его положение на 4000 рублей, что было совсем не так мало, как может показаться...

Летом же мы уезжали в Крым, снова в Крым — где у княгини Надежды Александровны Барятинской и князя Владимира Анатольевича, родителей моего супруга, было имение в деревушке Аутка, выше Ялты — оно по-крымски называлось Сельбилар, что значило «кипарисы»».

Отметим, что в интервью Екатерины Юрьевской-Барятинской отдельно даются уникальные сведения о благотворительности ее матери, а также о ее работе, направленной на сохранение памяти о царе-освободителе, в свое время, не снискавшее поддержки у высшего дворянства и даже императорской фамилии, отношения с которой у княгини Екатерины Михайловны Юрьевской поправились только к 1914 году (об этом также говорится в «Диалогах»). Пронзительно сквозь строки сухого текста пробивается живой голос дочери русского царя: «...и сохраняла все вещи вплоть до бытовых — удельное ведомство отдало ей гражданский мундир и костюм, парадные одежды, кители, любимый мундир Александра, матушка не позволила отнять у нее и окровавленную сорочку, мебель, бесчисленные атрибуты Его жизни — до самых мелочей! Все она постаралась записать и снабдить табличками. Светлейшая княгиня хранила мундир царя в стеклянном ларце. Понимаете, она пыталась создать и создала у себя то, что сейчас в России хотят сделать из ставки Ленина — Музей. Или то, что французы сохраняют о Наполеоне. Тогда, в 1880-х это казалось безумием, натуральным помешательством, в этом искали что-то корыстное, недоброе — кому нужны бытовые вещи старого императора? Его кровать, его портфель и фуражка? Это рассматривалось как фетишизм, культ... Зимний кабинет Александра II после его смерти был расформирован, но княгиня Юрьевская воссоздала его и некоторые другие комнаты царя в своем дворце. Здесь ей никто не мог помешать сохранять память об Александре. Этим делом очень прониклась великая княгиня Ольга Александровна, как-то заметившая мне, что остро чувствует, что матушка очень любила ее деда...

Матушка пыталась спасти от разрушения и забвения то, что теперь продают ради денег на зерно. Но от Наполеона остался Мальмезон, от Петра Великого и Екатерины II остались дворцы и реликвии. Много ли теперь в России сохранилось вещей Александра? А мест, где он был счастлив?» [3, л. 4—5], и княгиня подводит повествование к Биюк-Сараю, о сохранности которого в 1926 году она не могла ничего знать.

Екатерина Александровна тепло пишет и о своем первом браке, в котором она была счастлива: «...в 1901 году я стала супругой блистательного офицера, невероятно красивого молодого человека Александра Владимировича, князя Барятинского, наследника одной из старейших фамилий России, происходящей от Рюрика в той же степени, что и Долгорукие. Это был высокий, статный вельможа, адъютант принца Евгения Лейхтенбергского, с голубыми глазами, волосами цвета льна и щеголеватыми усиками, которые ему невероятно шли. Мы познакомились, и вскоре — там же, в русской церкви города Биарриц, — мы и венчались 5 октября 1901 года. На брак князя Барятинского со мной, светлейшей княжной Юрьевской его благословил сам государь — так я стала княгиней Барятинской, а вскоре у нас родились чудные сыновья Андрей и Александр, ставшие отрадой их бабушки. В лице Александра-младшего матушка особенно замечала черты его деда, императора Александра II — она его очень баловала... Наша семья тогда жила счастливо».

Нельзя не отметить уникальные сведения, сообщаемые Екатериной Александровной о примирении Юрьевских и императорской семьи в лице императрицы Марии Федоровны. Оно состоялось в 1914 году, когда императорская семья была в Крыму (вероятно, в ноябре, когда умер старший князь Барятинский в Санкт-Петербурге, а не весной, когда в Ливадии был Николай II, как упоминает княгиня — с государем она должна была видеться отдельно): «...мне сообщили, что вдовствующая императрица Мария Федоровна желает видеть меня. Я вошла в ее покои, где состоялся у нас долгий и печальный разговор о взаимоотношениях императорской фамилии и моей матушки княгини Юрьевской. При нем присутствовала Надежда Александровна, княгиня Барятинская, моя свекровь и статс-дама государыни, которая, как мне кажется, и способствовала этой встрече. Разговор, судя по всему, давался государыне весьма нелегко. Содержание его я не могу раскрыть, но могу сказать — что было между матушкой и государыней, то было забыто. Все чаще императрица стала посылать матушке, которая очень болела с 1913 года, ободряющие телеграммы, а в прессе, как мне сообщала великая княгиня Ольга, напечатали фотографию светлейшей княгини Юрьевской в честь ее выздоровления. Там же была заметка о том, что княгиня Барятинская пожалована в достоинство статс-дамы высочайшего двора.

Императрица отметила, что помнит, как тогда, у смертного одра Александра II стояло не два поколения наследников, и не светлейшая княгиня, а сын и внук, сломленные трагедией и убитая горем супруга, которая в тот момент, еще не потеряв сознания, казалось, сгорает изнутри «как пораженная громом береза», — так сказала государыня и это сравнение врезалось мне в память. И хоть она не могла примириться с браком Александра II на моей матушке, постепенно она смягчилась. Сцена из марта 81-го года не выходила у нее из головы. Горе тогда примирило на время всех. Годы примирили окончательно» [3, л. 9].

В заключение нужно отметить еще один момент, касающийся денежных вложений княгини Юрьевской в Ялту (впрочем, неизменно связанных с именем Александра II), о которых становится известно исключительно из выявленных нами «Диалогов». Идет речь и о благотворительности, ведь и в некрологе княгиня Юрьевская упомянута как «Elle fût trés charitable»: «Сложилось так, что даже после отъезда из России матушка не переставала заботиться об увековечивании памяти об Александре II. Например, она приняла деятельное участие в сборе средств на храм, известный, как «Спас на Крови», передав инкогнито более 20 000 рублей золотом, она также отозвалась на призыв властей Ялты об устроении сквера в честь Царя-Освободителя и часовни, уже в 1881 году пожертвовав через господина Шамина, комитету по устроению часовни на набережной, во главе со Шрейбером, единоразово 1000 рублей. Часть средств должна была уйти на лечебницу на 10 мест. Конечно же все инкогнито — всякий раз, когда я бывала в Ялте, я заходила в эту часовню святого Александра Невского, и никто не знал, что эта женщина, покупающая свечу, дочь русского царя. Много денег матушка посылала в Россию, как простая подписантка, когда новый император Александр III устраивал памятники в честь отца. В 1902 году я присутствовала на освящении огромного собора в Ялте, на который матушка в свое время, через тайного советника Петра Губонин, перевела 12 000 — на эти деньги был украшен свод и заложена касса для неимущих. Но маска открылась — тогда государь Николай II и государыня Александра Федоровна сообщили мне, что направили в Ниццу телеграмму и весьма благодарны за наше участие. Я поцеловала государыне руку и не сразу овладела собой — матушкино дело продолжало жить» [3, л. 7].

Многие эти сведения возможно проверить по косвенным источникам. Понятно, почему имя княгини Юрьевской не раскрывалось, чтобы не вызвать новых кривотолков и обсуждений в свете, где после смерти Александра II стало модным обсуждать и подсмеиваться над его вдовой, пусть и морганатической. Княгиня Юрьевская отвечала как-то императору Александру III, не желавшему, чтобы рядом с ее именем стояли слова «вдова императора Александра II»: «Императрица ли или не императрица — все равно, но разве что она жена его, она его вдова», и с этим не мог поспорить даже царь.

Однако дело шло своим чередом — о деньгах и лечебнице на 10 мест можно узнать из документов городского головы Врангеля, а также комиссии, занимавшейся устроением часовни и сквера. По-видимому, 1000 рублей ушла на лечебницу и благоустройство территории, которая в течение десятилетия облеклась в гранит. Именно отсюда в апреле 1919 году вдовствующая императрица Мария Федоровна ступила на палубу крейсера «Мальборо», чтобы навсегда покинуть Россию. Она не могла даже и предполагать, что этот последний кусочек ее второй родины был благоустроен отчасти и на средства княгини Юрьевской.

Отметим, что гласный думы Шамин, фигурирующий в деле часовни никак не упоминал фамилию Юрьевских, как и не упоминал Губонин, чье несомненное участие в заложении собора в Ялте хорошо известно.

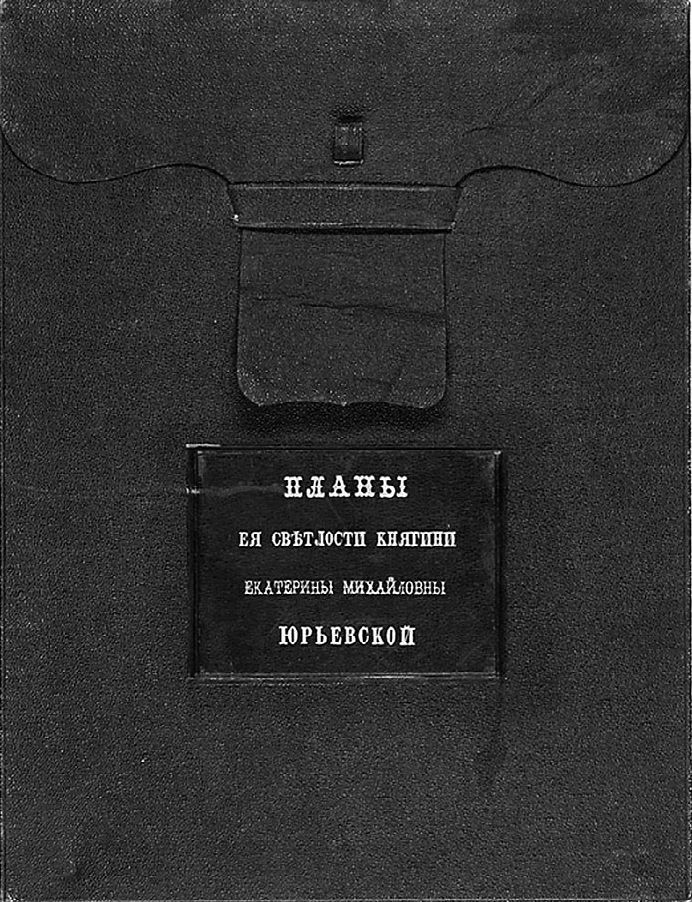

Конечно, это объясняется существовавшими договоренностями с княгиней, но нам удалось найти упоминание Петра Ионовича Губонина на одной из страниц гостевой книги светлейшей княгини. На другом листе можно было заметить автограф Феликса Юсупова-старшего, графа Сумарокова-Эльстона, генерал-адъютанта, который, к слову, выступал свидетелем на упомянутой свадьбе княгини Екатерины Александровны с князем Сергеем Оболенским в Ялте в 1916 году.

Подводя итог, отметим: несомненно, интервью «Диалоги с княгиней Екатериной Александровной Юрьевской-Барятинской» следует читать полностью, в расширенной публикации, кроме дополнительных сведений о жизни света, ранее неизвестных столь подробно, это позволит по-новому осветить историю взаимоотношений Е.М. Юрьевской и Александра II. Их судьбе посвящено множество не всегда объективных воспоминаний и публикаций, что создает неправильное понимание этой истории, вплоть до настоящего времени, когда фундаментальный вопрос сохранения наследия Александра II светлейшей княгиней Е.М. Юрьевской остается в тени мелочных обид и инсинуаций, умышленно закрепленных в мемуарной литературе. Часто это делалось лицами, не сумевшими приблизиться к царю, хотя пытавшихся осуществить свою мечту и через Екатерину Михайловну. Нередко это вело к опале таких личностей по сообщению о них княгиней императору [8, с. 287; 4]). Другие писали мемуары с расчетом на интерес широкой публики.

«Диалоги» в переводе М.П. Чехова позволяют восполнить недостающие места в историко-бытовой канве Ялты 1870—1910 годов, добавив несколько существенных штрихов к истории дворянских гнезд и усадеб русской Ниццы и показать, что перед лицом неумолимого времени нет ничего сильнее благодетели, а любовь сохраняет все. Возможно, именно этот элемент памяти и самоотверженной борьбы княгини за нее и подвигнул Михаила Павловича Чехова в последний год жизни взяться за перевод этого уникального материала, а значит, сохранить его для потомков навечно.

М.П. Чехов в Ялте, в своей комнате у письменного стола. 1930-е годы [Фонды КЛХММЗ КП 4002/23]

Фрагменты машинописи (первый и последний лист, фрагмент оборота) М.П. Чехова [3]

Е.А. Юрьевская-Барятинская (позже Оболенская), дочь Александра II, автор интервью [тиражные открытки начала XX века, открытые источники]

Листок из альбома княгини Долгоруковой (Юрьевской) из собрания Михаила Чехова. Толстой Федор Петрович (?) (1783—1873) «Амур и Психея» [по оригиналу Франческо Бартолоцци 1789 года — прим. наше]. В рамке. Начало XIX в. [1]

Программа благотворительного спектакля «Клуб холостяков», 1 ноября 1906 года, поставленного при участии Ф.К. Татариновой в пользу Аутского убежища для престарелых и увечных. Альбом Ф.К. Татариновой, собрание ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» [КП 4589/145]

Дом владельца (?) и въезд в имение Кучук-Сарай (Биюк-Сарай в бытность хозяйкой его, Е.М. Юрьевской). Учитывая, что тополя заметно ниже, чем на предыдущем снимке, а также отсутствие некоторых поздних построек, эта фотография сделана в самом начале 1880-х гг. (колоризовано по технологии DeOldify.) Крайний большой тополь в отдалении, в парке, безусловно, помнящий Александра II, сохранился до сих пор. Снимки из фондового собрания МБУК «Ялтинский историко-литературный музей» [6; 9]

Листы из гостевой книги светлейшей княгини Е.М. Юрьевской (Долгорукой), морганатической супруги императора Александра II. 1880—1911. Бумага, орешковые чернила. 7 л. 34×22 см; 33×25,5 см (папка). Листы были вырваны из гостевой книги; сложены пополам. В коленкоровой папке эпохи с тиснением золотом по верхней крышке: «Планы ея светлости княгини Екатерины Михайловны Юрьевской». Против даты 28 марта записано «Петръ Ионовъ Губонинъ» [аукционный дом «Литфонд», открытые источники]

Список использованных источников и литература

1. «Амур и Психея». Начало XIX века. Толстой Федор Петрович (?) (1783—1873) Бумага, тушь, перо, 19×14,4 см. [Из альбома княгини Долгоруковой и собрания Михаила Чехова] // Литфонд. Аукционный дом URL: https://www.litfund.ru/mobile/news/8477/ (дата обращения: 15.03.2023).

2. Yourievsky Cathérine / My book: some pages from my life. — 1924.

3. Богемский М. [Чехов Мих.П.] Машинопись авторизованная (документ мемориальный) / пер. М. Богемского (Чехова) из архива С.М. Чехова, с его авторизацией // Фонд ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» КП 9196 — 18 л.

4. Левандовский Андрей Никитич, Панкратий Сергей Александрович. Материалы Н.И. Маркова из архива княгини Юрьевской. Предисловие Н.И. Маркова «К Читателям» // Историческое обозрение. — 2022. — № 23. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-n-i-markova-iz-arhiva-knyagini-yurievskoy-predislovie-n-i-markova-k-chitatelyam (дата обращения: 16.03.2023).

5. Метрическая книга за 1916 год // Фонд МБУК «Ялтинский историко-литературный музей» — КП 44444.

6. Негатив на стекле. Ялта. Заречье. Парк Месаксуди // Фонд МБУК «Ялтинский историко-литературный музей» — КП 16724.

7. Письмо С.М. Чехова от 21 февраля 1964 г., адресованное М.П. Сокольникову // Аукционный дом Империя URL: http://www.auction-imperia.ru/wdate.php?t=booklot&i=24993 (дата обращения: 27.03.2023).

8. Сафронова Ю.А. Екатерина Юрьевская. Роман в письмах / СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. — 404 с.

9. Фото. Ялта. 80-е гг. XIX века. Вход в парк // Фонд МБУК «Ялтинский историко-литературный музей» — КП 1347.

10. Юрьевская Е.А. Фотокопия ч/б. Княгиня Екатерина Александровна Барятинская, последняя владелица Марьино // Фонд Областного бюджетного учреждения культуры «Курский областной краеведческий музей» КОКМ 63555.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |

![М.П. Чехов в Ялте, в своей комнате у письменного стола. 1930-е годы [Фонды КЛХММЗ КП 4002/23] М.П. Чехов в Ялте, в своей комнате у письменного стола. 1930-е годы [Фонды КЛХММЗ КП 4002/23]](/wp-content/uploads/chchy2023/1-22.jpg)

![Фрагменты машинописи (первый и последний лист, фрагмент оборота) М.П. Чехова [3] Фрагменты машинописи (первый и последний лист, фрагмент оборота) М.П. Чехова [3]](/wp-content/uploads/chchy2023/1-23.jpg)

![Е.А. Юрьевская-Барятинская (позже Оболенская), дочь Александра II, автор интервью [тиражные открытки начала XX века, открытые источники] Е.А. Юрьевская-Барятинская (позже Оболенская), дочь Александра II, автор интервью [тиражные открытки начала XX века, открытые источники]](/wp-content/uploads/chchy2023/1-25.jpg)

![Листок из альбома княгини Долгоруковой (Юрьевской) из собрания Михаила Чехова. Толстой Федор Петрович (?) (1783—1873) «Амур и Психея» [по оригиналу Франческо Бартолоцци 1789 года — прим. наше]. В рамке. Начало XIX в. [1] Листок из альбома княгини Долгоруковой (Юрьевской) из собрания Михаила Чехова. Толстой Федор Петрович (?) (1783—1873) «Амур и Психея» [по оригиналу Франческо Бартолоцци 1789 года — прим. наше]. В рамке. Начало XIX в. [1]](/wp-content/uploads/chchy2023/1-27.jpg)

![Программа благотворительного спектакля «Клуб холостяков», 1 ноября 1906 года, поставленного при участии Ф.К. Татариновой в пользу Аутского убежища для престарелых и увечных. Альбом Ф.К. Татариновой, собрание ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» [КП 4589/145] Программа благотворительного спектакля «Клуб холостяков», 1 ноября 1906 года, поставленного при участии Ф.К. Татариновой в пользу Аутского убежища для престарелых и увечных. Альбом Ф.К. Татариновой, собрание ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» [КП 4589/145]](/wp-content/uploads/chchy2023/1-28.jpg)

![Дом владельца (?) и въезд в имение Кучук-Сарай (Биюк-Сарай в бытность хозяйкой его, Е.М. Юрьевской). Учитывая, что тополя заметно ниже, чем на предыдущем снимке, а также отсутствие некоторых поздних построек, эта фотография сделана в самом начале 1880-х гг. (колоризовано по технологии DeOldify.) Крайний большой тополь в отдалении, в парке, безусловно, помнящий Александра II, сохранился до сих пор. Снимки из фондового собрания МБУК «Ялтинский историко-литературный музей» [6; 9] Дом владельца (?) и въезд в имение Кучук-Сарай (Биюк-Сарай в бытность хозяйкой его, Е.М. Юрьевской). Учитывая, что тополя заметно ниже, чем на предыдущем снимке, а также отсутствие некоторых поздних построек, эта фотография сделана в самом начале 1880-х гг. (колоризовано по технологии DeOldify.) Крайний большой тополь в отдалении, в парке, безусловно, помнящий Александра II, сохранился до сих пор. Снимки из фондового собрания МБУК «Ялтинский историко-литературный музей» [6; 9]](/wp-content/uploads/chchy2023/1-30.jpg)

![Листы из гостевой книги светлейшей княгини Е.М. Юрьевской (Долгорукой), морганатической супруги императора Александра II. 1880—1911. Бумага, орешковые чернила. 7 л. 34×22 см; 33×25,5 см (папка). Листы были вырваны из гостевой книги; сложены пополам. В коленкоровой папке эпохи с тиснением золотом по верхней крышке: «Планы ея светлости княгини Екатерины Михайловны Юрьевской». Против даты 28 марта записано «Петръ Ионовъ Губонинъ» [аукционный дом «Литфонд», открытые источники] Листы из гостевой книги светлейшей княгини Е.М. Юрьевской (Долгорукой), морганатической супруги императора Александра II. 1880—1911. Бумага, орешковые чернила. 7 л. 34×22 см; 33×25,5 см (папка). Листы были вырваны из гостевой книги; сложены пополам. В коленкоровой папке эпохи с тиснением золотом по верхней крышке: «Планы ея светлости княгини Екатерины Михайловны Юрьевской». Против даты 28 марта записано «Петръ Ионовъ Губонинъ» [аукционный дом «Литфонд», открытые источники]](/wp-content/uploads/chchy2023/1-32.jpg)