Выражение «чеховский герой» стало нарицательным. Оно имеет обобщающий смысл (такое же обобщение содержится, например, в известном сочетании «тургеневская девушка» и т. п.). «Чеховский герой» — это совокупное представление о том, каким изображается человек в художественном мире писателя. Как справедливо отметила Л.Я. Гинзбург, при всём многообразии персонажей, «в разных вариантах это всё тот же человек — неудовлетворённый, скучающий, страдающий, человек слабой воли, рефлектирующего ума и уязвлённой совести. Это герои особой чеховской марки, и, создавая их, Чехов интересовался не индивидуальными характерами, но состояниями единого эпохального сознания»1.

В.Е. Хализев писал, что большинство персонажей Чехова, как правило, «либо томятся однообразием и бессмысленностью существования, либо с ним примиряются и чувствуют себя удовлетворёнными»2.

Следовательно, из «мозаики» конкретных характеров, повторяющихся черт и складывается собирательный «чеховский герой». Особенности, названные Гинзбург и Хализевым, специфичны именно для чеховской точки зрения на человека. В нём, в «чеховском герое», отражались и собирались в «фокус» медленно эволюционировавшие взгляды писателя.

Ещё при жизни Чехова критика упрекала его за «безыдейность», за бесконечную галерею слабовольных героев-неудачников, «нытиков» и «гамлетиков»3, по выражению М.О. Меньшикова. В.Б. Катаев отмечает: «Горький говорил о необходимости героизации художественных персонажей как очередной и главной задаче литературного момента. Но нетерпеливое ожидание героя... высказывалось критиками, читателями и самими писателями задолго до начала собственно героической эпохи. «Героецентризм» господствовал в критических суждениях и оценках на протяжении всего десятилетия 90-х. <...> Читателей и критиков не удовлетворяла негероичность персонажей Чехова. <...> Публика и критика продолжала ждать наглядных проявлений героического: героев-персонажей»4.

Сам Чехов признавал, что среди действующих лиц его произведений в самом деле нет сильных, героических личностей. По воспоминаниям А.С. Сереброва-Тихонова, писатель однажды так высказался на этот счёт: «Вот меня часто упрекают — даже Толстой упрекал, — что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или хотя бы, как у Лескова, просто честных исправников... А где их взять? Я бы и рад! <...> Жизнь у нас провинциальная, города немощёные, деревни бедные, народ поношенный... Все мы в молодости восторженно чирикаем, ...а к сорока годам — уже старики и начинаем думать о смерти... Какие мы герои!»5

Желание найти героя, то есть сильную, гармоничную личность, человека, способного обрести счастье, не поддающегося обыденщине и серости, — о таком желании писателя свидетельствуют не только воспоминания современников, но и высказывания самого Чехова в письмах. Об этом, к примеру, он говорил в послании И.И. Орлову: «Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики, — в них сила, хотя их и мало...» (П., VIII, 101). Таких людей, на наш взгляд, и можно считать одним из идеалов Чехова. Как справедливо отмечает Л.Е. Бушканец, «современная жизнь осмыслялась русскими читателями Чехова в условных и абстрактных образах ада: как мрак, мучение, «нищета ума», «сон наш безмятежный», «скука жизни». <...> А причины — в неких силах, которые стоят над человеком. <...> В этих условиях важной была проблема личного выбора, внутренней стойкости, ответственности, которую отдельный человек может взять на себя за всё человечество, что единственное может дать надежду в таких условиях жизни»6.

Хотя во многих произведениях Чехова прекрасно разработана психология персонажа, мастерски переданы его конкретные душевные движения, но подчас личность остаётся невыразительной, кажется мелкой. Писатель создаёт галерею невыдающихся людей в противоположность характерным, контрастным, недюжинным фигурам, выведенным авторами дочеховского периода. Каждый из этих героев был или представителем некоей ответственной миссии (Рудин, Базаров, Раскольников), или носителем незаурядных качеств, резко выделяющих его из среды (Дубровский, Печорин, Болконский, Обломов, Анна Каренина), или почти инфернальным средоточием зла, пороков (Германн, Чичиков, Головлёв, Свидригайлов, Ставрогин). О чеховском же герое зачастую трудно сказать, что это за человек, невозможно соотнести с определёнными моделями, уже созданными в литературе (к примеру такими, как «лишний человек», «маленький человек» и т. п.).

Распространённый, многообразно варьировавшийся конфликт в литературе первой и второй трети XIX столетия можно сформулировать как противостояние общества и выделяющегося человека или же как «выпадение» такого человека из общества. Этот масштабный, «внешний» конфликт у Чехова сменяется абсолютно иным, камерным, для окружающих незаметным, внутренним конфликтом. Сущность его заключается в том, что герой вдруг теряет «мир в душе», неожиданно ощущая себя неуютно, и выявление причин, приведших к такому ощущению, и составляет задачу писателя. И.П. Видуэцкая подчёркивала, что «человек интересует Чехова не как социальный тип, хотя он изображает людей социально точно»7. Те особенности чеховского героя, которые отмечены Л.Я. Гинзбург (неудовлетворённость, страдание, рефлексия, уязвлённая совесть), и являются следствием обнажения скрытого конфликта. Герои Чехова одиноки: их несчастье в том, что те истины, которые им вдруг открываются, оказываются недоступны окружающим, порою даже самым близким людям. Поэтому персонаж оказывается один на один со своей совестью.

Сюжеты чеховских произведений в большинстве своём и основаны именно на тех процессах, которые происходят в душе героя. В данном случае сюжет, по определению Л.М. Крупчанова, «можно определить как связь событий, проявляющихся в эволюции характеров»8. Ещё точнее формулировка В.В. Кожинова: сюжет — «многочленная последовательность внешних и внутренних движений людей...»9

Л.С. Левитан и Л.М. Цилевич определяют два вида сюжета: сюжет как коллизия10 и сюжет как развитие характера11; применительно к чеховской прозе следует понимать сюжет во втором значении, подразумевая, что характер — это «образ персонажа»12.

Сам по себе событийный рисунок рассказов зачастую кажется обрывочным, «стёртым», фрагментарным, поскольку писателя интересует именно происходящее в духовном мире персонажа. Мнимое несовершенство «архитектуры» чеховских произведений, увиденное некоторыми критиками и исследователями, не есть недоработка или упущение писателя: напротив, оно продиктовано самой сущностью и природой бравшихся Чеховым тем и проблематики, требовавших именно такой организации текста.

А.Г. Горнфельд отмечал, что незавершённость, «оборванность» финалов чеховских произведений обусловлена своеобразием подхода, метода автора. И в то же время финал всегда «остро намечен»13, потому что в нём всегда заложена информация о том, какова дальнейшая судьба «внезапно» оставляемого автором героя. Поэтому часто для понимания сущности, развития образа важным оказывается именно финал, в котором даётся как бы окончательная оценка активности или пассивности персонажа. Ещё раз следует оговориться, что под активностью понимается именно способность героя к нравственному самосовершенствованию, стремление внутренне измениться.

Внутренний разлад — конфликт — может быть связан с недовольством героя собственной жизнью и — реже — осознанием им несовершенства общественного устройства. Однако преломление социальной проблематики в произведениях Чехова всегда происходит через «призму» чувствований центрального действующего лица. Если даже герой видит, что мир вокруг несправедлив, нечестен, грешен, пошл и т. д., то это понимание обязательно связано и с открытием собственных ошибок, собственной слепоты, соглашательства и т. п. Только через осознание личной ответственности герой начинает понимать боль других. «Как я живу?» — примерно так можно сформулировать главный вопрос, который начинают задавать себе многие герои Чехова. По мнению А.Б. Есина, «Чехов художественно исследует в основном вопрос о становлении личностного отношения человека к миру. Отсюда путь развития чеховского героя — это путь обретения им своего собственного, личностного взгляда на мир»14. Как считает В.А. Гейдеко, «нравственное раскрепощение»15 — вот основной пафос чеховских произведений.

Как отметил Л.М. Цилевич, один из самых распространённых мотивов, которые ложились в основу разных сюжетов писателя, стал мотив «прозрения» персонажа16. Именно «прозрение», как справедливо указывает исследователь, «выступает как основное, сюжетообразующее событие»17.

З.С. Паперный назвал это «вознесением чеховского сюжета»18. В самом деле, рефлексия и неудовлетворённость начинается именно там, где внутреннее чувство героя подсказывает ему, что жизнь идёт не так, что какой-то существенный изъян был долго скрыт от взгляда. Как верно отметил Л.И. Шестов, Чехов «очень хорошо иллюстрирует, как трудно человеку освоиться с новой истиной, если она грозит прочности его положения»19. Поэтому разлитый по страницам «пессимизм», в котором упрекали Чехова, — это, в действительности, лишь тоска по утраченному или недостижимому идеалу (подчас далёкому, неясному), и чем больше расхождение жизни персонажа и с этим идеалом, тем сильнее вступает печальное настроение, тоска и т. п.

Анализируя некоторые повторяющиеся в прозе Чехова сюжетные схемы, Л.М. Цилевич выделил такие сюжеты-типы, как «рассказ о «прозрении»» и «рассказ об уходе»20. Однако, при всей справедливости обоснования исследователем этих категорий сюжетов, надо сказать, что произведения, подведённые, например, под категорию «рассказ об уходе», могут иметь совершенно разный замысел, а в центр их помещены абсолютно разные типы героев. Поэтому оказывается, что хотя эти сюжетные категории имеют структурную общность, но недостаточно раскрывают специфику содержания каждого рассказа, а также специфику центрального образа героя.

К примеру, Л.М. Цилевич относит к «рассказам о прозрении» «Учителя словесности», а к «рассказам об уходе» — «В родном углу», «Невесту». Однако очевидно, что сам по себе мотив «прозрения» присутствует во всех этих произведениях: и Никитин, и Вера Кардина, и Надя Шумина — все герои в какой-то момент начинают видеть несправедливость, грубость, пошлость окружающей их жизни. Но существенно именно отношение персонажей к факту «прозрения» и дальнейшие их решения. То, к чему в итоге приходят Никитин и Надя, с одной стороны, и Вера, с другой, позволяет говорить о них как о героях совершенно разных типов. Точно так же не совсем продуктивно выделять в особую группу («рассказ об уходе») произведения «В родном углу» и «Невеста», потому что «уходы» Веры и Нади принципиально различаются. Если в первом рассказе этот уход знаменует смирение героини с обстоятельствами, то во втором — не мнимое, а действительное, сочувственно изображённое Чеховым приближение к счастью.

Сама по себе внешняя фабула, к примеру, ситуация «запретной любви», в рассказах «Страх», «О любви», «Дама с собачкой» имеет совершенно различное воплощение, отражающее идейно-художественную эволюцию писателя, а также, что особенно важно, новую — в каждом случае — разработку образов героев.

В.Г. Одиноков, говоря о методике выделения образов-типов в творчестве всякого писателя, подчёркивал, что «следует прежде всего избегать некорректной классификации», обязательно учитывая «воплощение замысла»21. Это же замечание можно распространить и на выделение сюжетов-типов, поскольку следование только внешним признакам может несколько затемнить специфику каждого произведения, в случае объединения разных по содержанию произведений в одну группу.

Дело в том, что роль описываемого «прозрения» в судьбе того или иного героя оказывается разной. По этому существенному признаку можно составить следующую градацию персонажей:

а) не способные к рефлексии, не поднимающиеся до «прозрения»;

б) переживающие только краткий, не вызывающий последствий кризис;

в) перерождаемые «прозрением»;

г) перерождённые им.

В связи с вариантами разрешения внутреннего конфликта, которые сформулированы в пунктах б), в) и г), в прозе Чехова можно выявить несколько видов сюжетных схем, «ядром» и «двигателем» которых является пережитый кризис героя (как правило, непосредственно показанный в произведении).

Этот кризис редко наступает сам по себе: он провоцируется событием или же цепочкой событий, зачастую даже мелких, ничтожных, мало выделяющихся из ежедневной, монотонной жизни. Уже в раннем рассказе «Казак» (1886) Чехов использует этот приём (малозначительный случай вдруг начинает тревожить герою душу как знак, что вся жизнь идёт «нехорошо» — С., VI, 166): мещанин Максим Торчаков в день Пасхи не угощает больного казака куличом, и вскоре героем «неизвестно отчего, ...овладела скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто её и не было» (Там же, с. 166). Такой сюжетный элемент, повторяющийся в рассказах и повестях Чехова, можно назвать «повод» (иногда «поводов» может быть и несколько).

Построение многих произведений, образующих целую серию, состоит из этих двух элементов: повод → кризис, причём кризис иногда никак не разрешается и персонаж просто остаётся в этом состоянии, финал открытый. К примеру, в том же в рассказе «Казак» подобное отсутствие разрешения кризиса подчёркнуто глаголами несовершенного вида (далее курсив мой. — Н.Т.): «Он (Торчаков. — Н.Т.) всё чаще и чаще напивался. Когда был пьян, то сидел дома и шумел, а трезвый ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак...» (Там же, с. 168). Таким образом, при этой сюжетной схеме герой ещё не принимает никакого решения в связи с кризисом, который оказывается просто не исчерпан. Данная схема присуща, в основном, произведениям 1880-х годов. Её можно отметить и в таком, к примеру, рассказе, как «Поцелуй» (1886), в котором штабс-капитан Рябович после мимолётного поцелуя незнакомки вдруг почувствовал, что его нынешняя жизнь «необыкновенно скудная, убогая и бесцветная» (Там же, с. 423), но никаких дальнейших решений герой не принимает и читатель оставляет его, по-прежнему просто пребывающего в смятении.

Впоследствии простая структура «повод → кризис» сходит на нет, сменяясь более сложной, трёхчастной, схемой.

Дело в том, что кризис — это всегда и возможность, пережив прозрение, переменить жизнь. Но герой не всегда пользуется этим шансом, поэтому внутренний конфликт может разрешиться как положительно, так и отрицательно. В определённой группе произведений он разрешается именно негативно, потому что герой не находит в себе сил зажить иначе после того, как он понял (или хотя бы интуитивно почувствовал) неправильность своей жизни. Следовательно, происходит как бы «приращение» к приведённой нами схеме нового элемента, которому можно дать название «отсутствие перемены». В таком случае конструкция произведений этой группы будет выглядеть так: повод → кризис → отсутствие перемены. По такой схеме выстроен уже ранний рассказ «Припадок» (1888). Само название указывает на то, что пережитый кризис воспринят самим героем как временное потрясение, своего рода казус, после которого жизнь входит в привычное русло. В финале Чехов, используя подтекст, подчёркивает, что Васильев зажил по-прежнему (далее курсив мой. — Н.Т.): «И Васильеву полегчало. ...тяжесть под сердцем становилась всё легче и легче, точно таяла. <...> На улице он постоял немного, подумал и, простившись с приятелями, лениво поплёлся к университету» (С., VII, 221). Эта же схема обнаруживается, к примеру, в таких произведениях, как «Страх», «Володя большой и Володя маленький», «В родном углу», «У знакомых», «О любви», «По делам службы».

Соответственно, другую категорию составляют рассказы, в которых герой, пережив кризис, решает, что продолжать прежнюю жизнь ему невозможно. В таких произведениях третий элемент схемы целесообразно назвать так: «решение изменить жизнь», так что общий вид этого варианта сюжетной структуры будет выглядеть следующим образом: повод → кризис → решение изменить жизнь. Ярким образцом произведения данного типа может послужить «Учитель словесности». Названный третий элемент в нём сжат, краток, однако значение его для понимания образа центрального героя и всего пафоса рассказа очень существенно: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. <...> Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!» (С., VIII, 332). Решение резко перевернуть устоявшуюся, «трясинную» жизнь сформулировано чётко («бежать отсюда»).

Иной вариант сюжетной схемы явлен в произведениях, в которых герой не просто в смятении, увидев вдруг всё в истинном свете (так происходит в рассказах структуры «повод → кризис»), но уже проговаривает свои ошибки, подводит горькие итоги или даже размышляет о том, как можно было бы жить иначе, однако непреодолимые обстоятельства (болезнь, смерть, каторга) делают это «прозрение» слишком поздним. Таким образом, третий элемент схемы можно назвать так: «опоздание», и структура приобретает следующий вид: повод → кризис → опоздание. По этой схеме выстроен ранний рассказ «Горе» (1885), где поводом служит неожиданная смерть жены, за чем следует кризис героя, поздно осознающего невозможность что-либо изменить. Отличительной особенностью персонажей, поставленных в центр произведений этого типа, является именно проговаривание ошибок, подведение итогов, а иногда и мысли о том, как можно было бы зажить иначе:

«...он (токарь. — Н.Т.) почувствовал, что жалеет её, жить без неё не может, страшно виноват перед ней. «Жить бы сызнова...» — думает токарь» (С., IV, 233). («Горе», 1885).

«В моём пристрастии к науке, в моём желании жить... и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях... нет чего-то общего, что связывало бы всё это в одно целое. <...> При такой бедности достаточно было серьёзного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы всё то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чём видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья. <...> Я побеждён» (С., VII, 307). («Скучная история», 1889).

«Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом...» (С., VIII, 122). («Палата № 6», 1892).

В большинстве произведений присутствуют все 3 элемента, но за редкими исключениями первый элемент («повод») может быть прописан нечётко. Например в повести «Скучная история», где поводом послужило ощущение близкой смерти, отсутствует сам эпизод, в котором герой впервые осознал неизбежность скорой кончины. Но поскольку профессор заявляет: «Мне отлично известно, что проживу я ещё не больше полугода» (С., VII, 263), то имеется в виду, что он узнал о близости смерти незадолго до описываемых событий и теперь говорит об этом своём знании как о свершившемся факте.

Особую, немногочисленную, группу составляют произведения, в которых представлен персонаж, уже переживший некий кризис и попытавшийся изменить жизнь, бросив вызов всему, что его угнетало. Однако опыт героя показан как неудачный, не оправдавший его надежд, в результате чего персонаж вновь погружается к состояние смятения.

Пара элементов «повод → кризис» оказывается как бы за рамками действия, но мыслится как предшествующая ему. Поэтому схема обязательно подразумевает предысторию героя: (повод → кризис →) опыт борьбы → новый кризис. Ещё раз следует оговориться, что под словом «борьба» понимается именно стремление героя изменить себя, свою жизнь, исторгнув из неё всё то, что представляется ложным, грубым, мелочно-пошлым: Чехов изображает сложный, противоречивый процесс внутреннего самосовершенствования персонажа. Это вовсе не та социальная, революционная борьба, которую пытались навязать чеховским персонажам литературоведы, подводившие всё творчество писателя под идеологическую схему, подчас упрощённо толкуя как развитие, так и содержание образов героев.

Однако своеобразным, несколько видоизменённым воплощением такой схемы можно считать и ранний рассказ «На пути» (1886), где указанная структура приобретает такой вид: (повод → кризис → опыт борьбы →) новый кризис, то есть непосредственно изображено в рассказе только состояние нового кризиса, переживаемого героем (Лихаревым), хотя в его разговоре с Иловайской он бегло обрисовывает и свои кризисы, и свои странные «опыты борьбы», потуги чего-то добиться (далее курсив мой. — Н.Т.): «Всё у меня полетело кувырком: и Навин, остановивший солнце, и мать, во имя пророка Илии отрицавшая громоотводы, и отец, равнодушный к истинам, которые я узнал. Моё прозрение вдохновило меня. <...> Я ударился в нигилизм... Ходил я в народ, служил на фабриках, в смазчиках, бурлаках. Потом, когда, шатаясь по Руси, я понюхал русскую жизнь, я обратился в горячего поклонника этой жизни. <...> И так далее, и так далее...» (С., V, 469—470). Но своеобразие преломления данной сюжетной схемы в том, что в фокусе авторского внимания не только этот кризис, но и взаимоотношения Иловайской и Лихарева (поэтому мотив «прозрений» и исканий героя иногда как бы отходит на второй план).

Но наиболее яркими примерами произведений, выстроенных по этой структуре, являются повести 1890-х годов: «Рассказ неизвестного человека» (1893) и «Моя жизнь» (1896). Осознав неудачу своего опыта, оба центральных героя (Владимир Иванович и Мисаил Полознев) переживают состояние нового смутного кризиса, при котором они понимают несостоятельность своих прошлых дел. Причём финал «Рассказа неизвестного человека» осложняется и мотивом «опоздания». Тогда разновидность схемы в этой повести, казалось бы, должна выглядеть так: (повод → кризис →) опыт борьбы → новый кризис → опоздание. Однако существенная особенность сюжета «о неудачном опыте» в том, что новый кризис оказывается качественно иным, слишком тяжёлым, вызывающим не новое спасительное «прозрение», а опустошённость, капитуляцию героя. Неслучайно финалы обеих повестей мрачны, безнадёжны. Таким образом, элемент «опоздание» в «Рассказе неизвестного человека» оказывается внешним и не столь существенным потому, что отсутствовала и сама возможность новой перемены в герое, поскольку истощены и его силы, и вера. Поэтому произведения Чехова, в которых центральный сюжет и развитие образа воплощены таким образом, неизменно приобретают трагическое звучание.

Совершенно отдельную группу, не основанную на мотиве «кризиса», составляют рассказы, изображающие не «прозрение», а посвящённые героям в состоянии духовной слепоты.

Первый тип сюжета сводится к тому, что персонаж попадает в типичную ситуацию-«повод», который мог бы послужить толчком к кризису и, как следствие, «прозрению». Однако этого не происходит, автор показывает неспособность героя критически взглянуть на свою жизнь. Поэтому композиция при таком типе кольцевая; сюжетную схему можно изобразить так: «слепота» героя → повод (не сработавший) → отсутствие кризиса → по-прежнему «слепота». По этой структуре выстроен, к примеру, рассказ «Княгиня» (1889), в котором самодовольство, ограниченность и эгоизм героини остаются не только не поколебленными горькой речью доктора, но и даже укрепляются, поскольку она считает себя несправедливо обиженной. Так что если в начале повествования Вера Гавриловна ощущает, что она «рада», что ей «хорошо» (С., VII, 236), то в финале, расценив слова доктора как клевету на себя, она, умиляясь своими правотой и великодушием, уже прямо-таки «счастлива» («Как я счастлива!» — там же, с. 247). Та же сюжетная схема — и в рассказе «В усадьбе» (1894), где не сработавшим «поводом» является обида, нанесённая Рашевичем гостю, которая, однако, у самого Рашевича не вызывает ни вины, ни раскаяния. Более «стёртым», «затушёванным» являются возможные поводы в рассказе «Человек в футляре» (история Беликова). Обличение Беликова учителем Коваленко, неожиданная болезнь — эти поводы (достаточные, чтобы задуматься, для героев, способных к «прозрению») не срабатывают в случае с Беликовым.

По другой сюжетной структуре строятся произведения, в которых показано постепенное духовное «ослепление» героя, погружение его в «футляр». Этапами такого погружения становится сознательное следование персонажа общественным стандартам, клише, нежелание критически всматриваться в жизнь. Например, в рассказе «Ионыч» доктор Старцев, аккуратно следует таким стандартам, как (далее курсив мой. — Н.Т.): необходимость иметь «приятное знакомство» («...доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, ...тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными» — С., X, 24), необходимость укреплять свой статус («...к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать...» — там же, с. 30), необходимость жениться, необходимость приумножать личное благосостояние («Дадут приданое, заведём обстановку...» — там же, с. 32) и т. д.

В рассказе «Анна на шее» героиня также стремится соответствовать стандартным представлениям об успехе и благополучии, как например: необходимость выйти замуж, необходимость зарекомендовать себя в свете, необходимость быть привлекательной для мужчин, необходимость заводить «приятные знакомства». Тем же клише следует Николай Иваныч («Крыжовник»): необходимость обрести своё имение, необходимость приобрести «имя» и статус, необходимость выглядеть «благодетелем». Сознательное следование этим стандартам и приводит героев к окончательной «слепоте», к духовному «футляру». Общая сюжетная схема, таким образом, принимает следующий вид: стандарт 1 + стандарт 2 + ...стандарт N → сращивание с «футляром».

Наконец, в конце творческого пути (конец 1890-х — начало 1900-х годов) в прозе Чехова появились два рассказа («Дама с собачкой» и «Невеста»), построенных по ещё одному типу сюжетной схемы (в основу которой по-прежнему был положен мотив «прозрения»), обусловленной появлением героя иного склада, героя, способного на действие, которое, по мнению автора, могло стать созидательным и спасительным. Хотя в произведениях о неудачном опыте борьбы уже был представлен герой, попытавшийся предпринять активные шаги (Полознев, Неизвестный человек), но сами методы и действия этих персонажей были представлены Чеховым скептически, даже если писатель изображал героев с сочувствием. В произведениях «Дама с собачкой» и «Невеста» принципиально иной подход, иная авторская оценка: Чехов склонен верить в то, что активные поступки центральных персонажей приблизят их к новой жизни, помогут им обрести счастье. Каждый чеховский рассказ о «прозрении», как справедливо отметил Л.М. Цилевич, «это рассказ о том, как герой поднимается до позиции автора» (курсив мой. — Н.Т.)22, и в этом смысле два названных произведения — примеры наибольшего сближения позиции героя и предполагаемой позиции самого автора.

Сюжетная схема в рассказах «Дама с собачкой» и «Невеста» имеет следующий вид: повод → кризис → решение изменить жизнь → активное, созидательное действие. Причём если в рассказе «Учитель словесности», в котором герой ещё только осознаёт невозможность продолжать жить по-прежнему, «сильной долей» является именно элемент «решение изменить жизнь», то теперь этот элемент уже становится промежуточным, и Чехова интересуют именно конкретные действия, предпринимаемые героями шаги.

Итак, поскольку в основу всех перечисленных нами сюжетных схем положен, как правило, «камерный», внутренний конфликт героя, то очевидно, что все они зиждутся именно на особенностях развития образа героя, на его психологических особенностях, которые, как оказывается, объединяют этих героев в определённые психологические типы. Критерием выделения этих типов становится мера их самосознания, степень их честности перед самими собой.

Таких типов можно выделить пять и дать им следующие названия:

I) «футлярный» тип, включающий персонажей, «сросшихся» с пошлостью и косностью, погрузившихся в полную духовную слепоту.

II) «конформист», или «смирившийся», — к этому типу относятся персонажи, пережившие момент (или моменты) «прозрения», но не нашедшие в себе силы (или желания) изменить свою жизнь и возвратившиеся к привычному.

III) «опоздавший» — тип, к которому относятся персонажи, «прозревшие» слишком поздно.

IV) «ошибившийся в способе борьбы» — тип персонажей, которые однажды попробовали изменить жизнь, но их опыт обернулся крахом.

V) «активный» тип, включающий два подтипа.

1) «готовый изменить жизнь» — подтип героев, решающих после «прозрения» вырваться из «застойной» обывательщины.

2) «собственно активный» — хронологически самый поздний подтип, к которому относятся «прозревшие» персонажи, чьи внутренняя борьба и поступки оказываются состоятельными, успешными.

Очевидно, что в основу всех вариантов сюжета, в зависимости оттого, каковы итоги исканий героя, ложатся 3 принципа:

а) отсутствие движения («футлярный» тип): нет движения к идеалу.

б) движение назад, или по кругу («ошибившийся в способе борьбы», «герой-конформист») — узнавание идеала и отказ от борьбы за него.

в) движение вперёд («активный» тип) — стремление приблизиться к идеалу.

Особняком стоит сюжет, в центре которого — герой «опоздавший», потому что в этом случае итог исканий не показан и можно говорить лишь о потенциальном направлении движения: к примеру, если в жизни Николая Степановича («Скучная история») и Рагина («Палата № 6»), возможно, всё вернулось бы в привычное русло («движение по кругу»), то Яков Бронза («Скрипка Ротшильда») и Архиерей (из одноимённого рассказа), вероятнее всего, попробовали бы изменить жизнь («движение вперёд»). Поэтому тип «опоздавшего» героя — самый неоднозначный, однако именно эта неоднозначность и позволит нам проследить (в рамках данного типа) как нарастание жизнеутверждающих мотивов, так и укрепление признаков потенциальной активности в образах этих персонажей.

Все типы, кроме пятого, оформились в прозе Чехова рано, как правило, уже в 1880-е годы. В.М. Родионова считает, что у Чехова была «мечта о герое, мечта глубокая, настойчивая, ...предощущение героя»23.

Нарастание отдельных активных черт в образах героев каждого типа (за исключением «футлярного») предвосхищало, приближало появление активных героев, которые объединили в себе все эти черты. Как верно отметил Д.В. Иоаннисян, «по тому, как изменяются проблематика и идейное содержание произведений, находящихся в пределах одной темы, можно безошибочно и со всей определённостью судить об изменениях, которые претерпевают... взгляды писателя...»24 Это же суждение справедливо и применительно к изменению образов героев. Наблюдение за эволюцией персонажей в рамках того или иного выделенного нами типа, каждой выявленной модели сюжета позволяет проследить идейно-творческую эволюцию Чехова, факторы возникновения категории активных героев.

Разумеется, что с понятием «чеховский герой» связывается, как правило, представление о человеке болезненно рефлектирующем, как будто бы обречённом на несчастливую судьбу, не умеющем действовать, упускающем и любовь, и радость, и красоту. Это представление объясняется именно многочисленностью персонажей, относящихся к тем выделенным типам, для которых присущи такие бросающиеся в глаза читателю особенности, как неумение измениться, слабоволие (тип «смирившегося»), длительное заблуждение (тип «опоздавшего»), ошибки, срывы, неудачливость (тип «ошибившегося в способе борьбы»). Дополняют же эту галерею несчастных людей мрачные персонажи «футлярного» типа, что вкупе вызывает впечатление о беспросветности, пессимизме чеховского творчества, о якобы безрадостном взгляде писателя на людей и о серой, сумеречной жизни, которую он будто бы постоянно изображал, любя это настроение. Этим же обусловлено и мнение И.Ф. Анненского, посчитавшего, что проза Чехова — это измельчание в сравнении с произведениями Толстого и Достоевского (высоко чтившегося поэтом): «Я перечёл опять Чехова... И неужто же, точно, русской литературе надо было вязнуть в болотах Достоевского и рубить с Толстым вековые деревья, чтобы стать обладательницей этого палисадника...»25

Однако, повторение слабовольных персонажей не должно затмевать саму сущность творческого поиска Чехова, его надежду и стремление к некоему высшему идеалу. Общее настроение растерянности перед необъяснимым, равнодушным к людям миром, доминировавшее в прозе писателя в 1880-е — начале 1890-х годов, сменяется с середины 1890-х годов установкой на силу личности, на способность каждого отдельного человека одолевать хаос, безобразие жизни, противопоставляя этому красоту, добро, гармонию и правду. Общий вектор, по которому развивался пафос творчества писателя примерно с середины 1890-х годов, характеризуется движением к светлому, оптимистическому настроению, которое звучит всё отчётливее даже в произведениях, где изображены трагические события. Это знаменуется и всё более частым появлением обнадёживающих качеств и признаков даже в образах тех персонажей, которые относятся к типам «смирившихся», «поздно прозревших» и т. д. От полной пассивности и ужаса перед жизнью герои постепенно движутся к осознанию того, что изменить свою судьбу — в их силах. Наконец, в самом конце творческого пути Чехов создаёт три образа героев (Гуров, Анна Сергеевна, Надя Шумина), у которых «желание подкрепляется действием»26, и поэтому правомерно называть их собственно активными героями.

Такая типология нисколько не схематизирует процесс художественной эволюции Чехова, поскольку не прописывает слишком жёсткие линии в художественном мире писателя. По мнению ряда исследователей (к примеру, А.П. Чудакова, В.Б. Катаева, И.Н. Сухих — сторонников так называемой концепции «проблематического» Чехова), Чехов является автором, чьи образы не допускают однозначной трактовки, не приводимы к «одному знаменателю»27, по словам М.М. Бахтина. По мнению А.Д. Степанова, поскольку чеховские произведения «сопротивляются схватыванию смысла»28 и полны «неснятых противоречии»29, постольку тот или иной интерпретатор всегда «по-разному воспримет чеховский текст»30. А.С. Собенников также утверждает, что «произведения Чехова нельзя прочесть как однозначное аксиологическое послание автора читателям»31.

На наш взгляд, составленная типология не ведёт к упрощению интерпретаций и не противоречит литературоведческой концепции «проблематического» Чехова, потому что все пять указанных типов, несмотря на внутреннюю взаимосвязь, не представляют собой механическую последовательность сменяющих друг друга категорий, схематически жёстко разграничивающих этапы чеховской художественной эволюции. Напротив, все эти типы, подчас не схожие между собой, сосуществуют, они синхроничны, что отражает живой творческий процесс со всеми присущими ему противоречиями, постоянными авторскими поисками, открытыми проблемами. Следовательно, созданная типология героев свидетельствует именно о том, что сам Чехов вовсе не торопился подвести резкую итоговую черту под своими размышлениями о человеке, не спешил сказать завершающее слово.

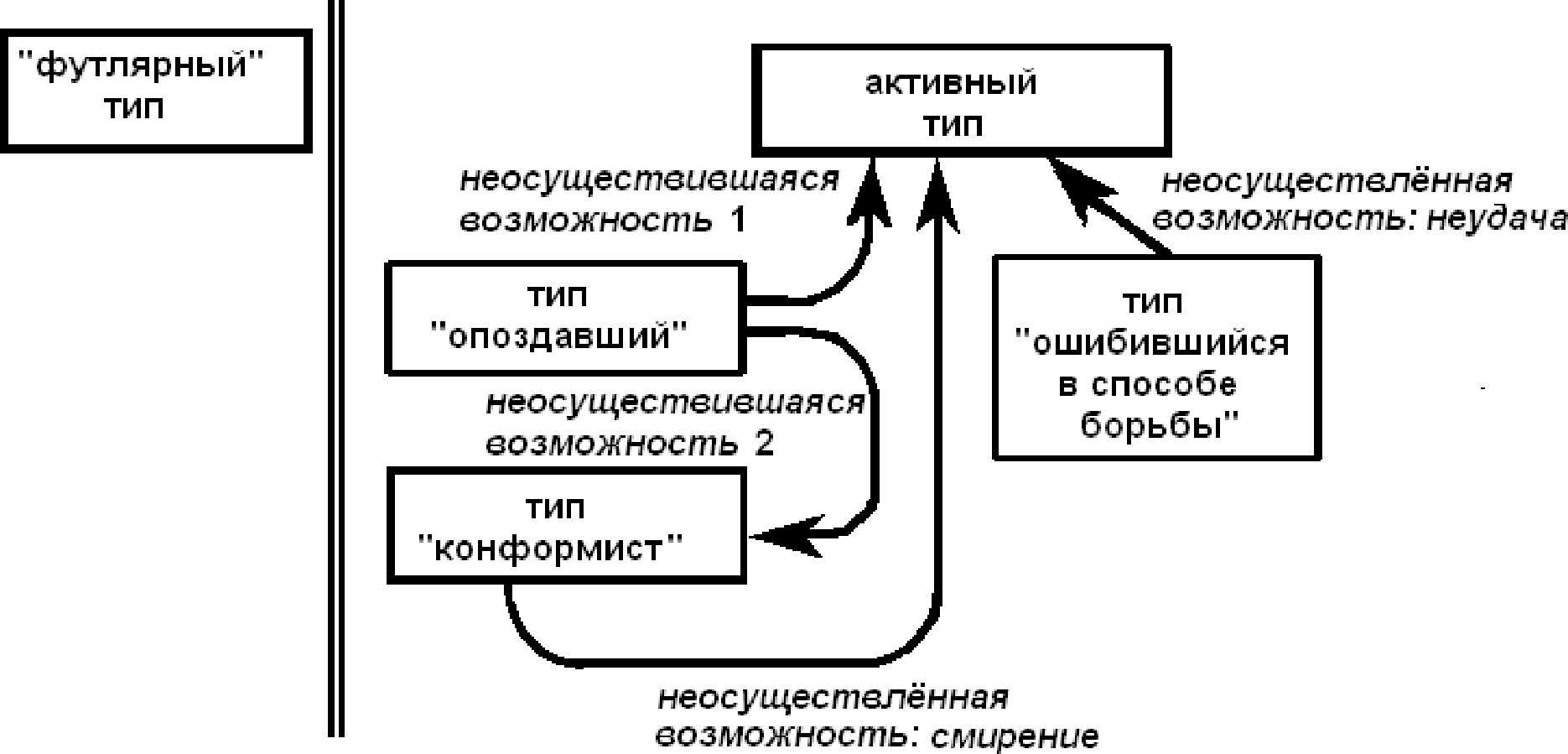

Взаимосвязь выделенных типов героев можно отобразить в виде следующей схемы (Таблица 1):

Таблица 1.

В типе «опоздавшего» кроются две неосуществившиеся возможности:

1) герой мог бы начать движение к идеалу («активный» вариант развития),

2) герой мог бы и смириться («пассивный», «конформистский» вариант). Персонажи, относимые к типу «конформиста», могли бы после «прозрения» попробовать «перевернуть» жизнь, но предпочли смириться с обстоятельствами. «Ошибившиеся в выборе» герои, по сути, выбрали однажды некий способ борьбы, но он оказался иллюзией и они вынуждены были в итоге признать его бесплодность. Наконец, герои «футлярного» типа обречены на блуждание впотьмах, поэтому в них отсутствует даже возможность движения к активности.

Во II главе подробно рассматриваются особенности каждой выделенной категории персонажей, признаки эволюции героев в рамках того или иного типа и появление предпосылок для возникновения «активного» типа.

Примечания

1. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979. С. 71—72.

2. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2002. С. 205.

3. Антон Чехов и его критик Михаил Меньшиков. М., 2005. С. 278.

4. Катаев В.Б. Чехов плюс... Предшественники, современники, преемники. М., 2004. С. 215, 224.

5. А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 594.

6. Бушканец Л.Е. «Он между нами жил...» А.П. Чехов и русское общество конца XIX — начала XX в. С. 89.

7. Видуэцкая И.П. Место Чехова в истории русского реализма (К постановке проблемы) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. М., 1966. Т. 25. С. 40.

8. Крупчанов Л.М. Теория литературы. М., 2012. С. 273.

9. Кожинов В.В. Сюжет, фабула, композиция // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы. М., 1964. С. 481.

10. Левитан Л.С., Цилевич Л.М. Сюжет в художественной системе литературного произведения. Рига, 1990. С. 234.

11. Там же, с. 270.

12. Левитан Л.С., Цилевич Л.М. Основы изучения сюжета. Рига, 1990. С. 71.

13. Горнфельд А.Г. Чеховские финалы // А.П. Чехов: pro et contra: В 2 т. СПб., 2002, 2010. Т. 2. С. 475.

14. Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. М., 2000. С. 35—36.

15. Гейдеко В.А.А. Чехов и Ив. Бунин. М., 1987. С. 323.

16. Цилевич Л.М. Сюжет чеховского рассказа. Рига, 1976. С. 56.

17. Там же, с. 61.

18. Паперный З.С. Любовь у Чехова. М., 2002. С. 34.

19. Шестов Л.И. Апофеоз беспочвенности. Л., 1991. С. 83.

20. Цилевич Л.М. Сюжет чеховского рассказа.

21. Одиноков В.Г. Типология образов в художественной системе Достоевского. Новосибирск, 1981. С. 5.

22. Цилевич Л.М. Сюжет чеховского рассказа. С. 97.

23. Родионова В.М. Нравственные и художественные искания А.П. Чехова 90-х — начала 900-х годов. С. 275.

24. Иоаннисян Д.В. Три рассказа («Капитанский мундир», «Горе», «Скрипка Ротшильда») // А.П. Чехов. Сборник статей и материалов. Выпуск II. Ростов н/Д., 1960. С. 135.

25. Анненский И.Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 460.

26. Родионова В.М. Нравственные и художественные искания А.П. Чехова 90-х — начала 900-х годов. С. 266.

27. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 267.

28. Степанов А.Д. Проблемы коммуникации и у Чехова. М., 2005. С. 358.

29. Там же, с. 12.

30. Там же, с. 359.

31. Собенников А.С. Оппозиция дом — мир в художественной аксиологии А.П. Чехова и традициях русского романа // Чеховиана. Чехов и его окружение. С. 148.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |