Почти в самый канун 1899 г. гимназический товарищ Чехова Петр Алексеевич Сергеенко сообщил ему о желании Маркса приобрести право собственности на его сочинения. Известно, что и сам писатель давно подумывал о такого рода соглашении. «Чехов нуждался... Как это странно звучит теперь! Но в те годы, — писал близко знавший его Потапенко, — в этом не находили ничего странного... Ведь незадолго перед тем нуждался и умер в нужде Достоевский. А после него нуждались Гаршин и Надсон. У всех это вызывало сочувствие, но никто не удивлялся. Так полагалось. Книга, как бы ни была она талантлива, была тогда достоянием немногих»1.

Стремясь обеспечить себе условия для работы, Чехов еще в августе 1893 г. обратился к другому, не менее известному издателю — Алексею Сергеевичу Суворину, которого не без оснований считал весьма расположенным к себе, с такого рода предложением: «Не согласится ли Ваш магазин похерить мой долг <...>, а взамен этого взять себе право издавать и продавать все доселе изданные Вами книги мои в течение 10 лет? Кроме погашения долга, он обязуется выплачивать мне еще 300 р. ежегодно или 3000 единовременно <...> Фантастический проект? Увы! Это я сам чувствую»2 (5, 226).

Видимо, ответ адресата не оставлял никаких сомнений, так как в отправленном через шесть дней письме Чехов писал: «Мое предложение — глупая шутка? Но ведь было бы еще глупее, если бы я, состоя должным, попросил выслать мне в Серпухов еще тысячу рублей. Вы пишете, что я на книгах заработаю 20—30 тысяч. Прекрасно. Говорят также, что я буду в раю. Но когда это будет? А между тем хочется жить настоящим, хочется солнца, о котором вы пишете» (5, 229). Однако Суворин не принял предложений Чехова. О мотивах, которыми он руководствовался, можно лишь догадываться, так как почти все суворинские письма были возвращены автору после смерти писателя (счастливый случай уберег лишь несколько телеграмм, относящихся к периоду заключения договора Чехова с Марксом).

Один из богатейших русских издателей, Суворин нажил капитал в основном не изданием и продажей книг, хотя выпускал их немало и имел магазины в крупнейших городах страны, а благодаря весьма популярной в те годы газете «Новое время». Книги он выпускал, как правило, последовательными изданиями (фактически «заводами»), выходившими небольшими тиражами. По мере распродажи книги ранее отпечатанные листы брошюровались, сопровождались новым титулом и пускались в продажу как новое издание. При такой практике риск был невелик, но и прибыль возрастала постепенно, поскольку основные издержки приходились на первые издания.

Держась «такой методы», Суворин не выпускал многотомных изданий, особенно собраний сочинений современников, помня печальный опыт Базунова и Стелловского. По его словам, издателями сочинений Чехова они «состояли оба или, если хотите, он один»3. Типография «Нового времени» печатала книги писателя в кредит, затем они поступали в магазин с книгопродавческой уступкой в 30%. Калькуляцию работ составляла контора «Нового времени», да так, что Чехов никогда не знал истинного положения дел и вечно был ее должником. При малом тираже (как правило, не свыше 1000 экз.) книги Чехова не доставляли постоянного и верного дохода, хотя стоили сравнительно дорого. Прибыльными для автора они стали лишь во второй половине 90-х годов, когда выявился заметный интерес к его творчеству, и Суворин стал выпускать несколько названий в год повторными изданиями.

Впоследствии, уже после смерти Чехова, Суворин уверял, что десятитомное собрание сочинений, которое он намеревался выпустить, обеспечило бы писателя. Однако дело с его изданием продвигалось столь медленно и с такими проволочками, что, по выражению Чехова, грозило затянуться до 1948 г. А Чехов спешил, хорошо понимая опасность своей болезни (8, 19).

Предложение Маркса пришлось как нельзя кстати: оно давало возможность порвать отношения с опостылевшим издательством, получить сразу солидное вознаграждение и, главное, выпустить собрание сочинений в том виде, в каком сам автор хотел предстать не только перед современниками, но и перед потомками. Маркс мог осуществить не только это пожелание, но и издать сочинения, как никто другой, быстро и большим тиражом. Впрочем, издатель был заинтересован в этом договоре не менее, если не более, автора. На это обстоятельство указывал незыблемый для Маркса авторитет — Л.Н. Толстой. «Для Маркса это почти вроде Синая», — писал Сергеенко4. Относительно близкий к Толстому человек, он вряд ли бы рискнул при жизни писателя что-либо присочинить или исказить высказанную им мысль.

Есть еще одно обстоятельство, которое следует учитывать, говоря о договоре Чехова с Марксом. В год его подписания Чехов еще не был для своих современников, по крайней мере для подавляющего их большинства, тем Чеховым, которым он стал для потомков. С громадным успехом прошла премьера «Чайки» на сцене МХАТа, но остальные театры не спешили следовать его примеру. Суворин ежегодно выпускал небольшими тиражами очередные сборники писателя, но никто не предлагал Чехову более выгодных условий. Всероссийская, всеобщая слава пришла чуть-чуть позже, и в какой-то мере ее приход был ускорен описываемым событием. «Я был бы очень не прочь продать ему (т. е. Марксу. — Е.Д.) свои сочинения, даже очень, очень не прочь, но как это сделать? <...> Я продам все, что есть, и, кроме того, все, что отыщу когда-либо в старых журналах и газетах и найду достойным. Продам все, кроме дохода с пьес <...> Мне и продать хочется, и упорядочить дело давно уже пора, а то становится нестерпимо» (8, 8), — писал Чехов, отвечая на предложение Сергеенко в первый же день нового, 1899 г.

Получив согласие Чехова, Сергеенко, увы, не столь уж бескорыстно, как это будет видно из последующего, но энергично приступил к делу...

Связанный многолетними отношениями с Сувориным, Чехов не хотел ставить его в неловкое положение, не известив о предполагавшихся переговорах с Марксом, тем более что к этому времени он наконец получил от него начальные листы корректуры первого тома своих сочинений. Кроме того, его, безусловно, интересовало мнение многоопытного в издательских делах человека.

«Вчера, получив твою телеграмму, — писал Сергеенко Чехову 18 января 1899 г., — я фразу о Суворине почел обязательной в смысле свидания с ним <...> Из очень продолжительной и интересной беседы с ним я вынес относительно нашего дела самое удручающее впечатление. Нам не дают ничего кроме жалких слов, которые могут только затемнить наше и без того перемежающееся умосостояние. Что такое 75 т.? 75 т. — вздор. Чехов всегда стоит дороже. И зачем ему спешить? Денег он всегда может достать. <...> Когда же я, пользуясь раскаленностью железа, сказал: значит, вы дадите больше, чем Маркс? — послышалось шипение и только. — «Я не банкир. Все считают, что я богат. Это вздор. Главное же, меня останавливает нравственная ответственность перед моими детьми, и так далее. А я дышу на ладан»... Словом, я вышел от него сбитым с толку и даже в тревоге, уж не сооружаю ли я леса будущих нареканий за то, что продешевил тебя...»5 Не очень-то верил в Чехова Алексей Сергеевич Суворин, если сразу заговорил о «нравственной ответственности» перед детьми и возможности ухода в лучший мир, ответствуя на поставленный вопрос. (Суворин пережил Чехова и Маркса на восемь лет и полностью познал горечь своей ошибки.)

Сергеенко ни на йоту не исказил основного мотива отказа. В точности передачи слов Суворина также не приходится сомневаться. Они подтверждаются и сохранившимися телеграммами его Чехову. Одна из них содержала ответ на просьбу писателя сообщить состояние его дел по издательству («понедельник переговорю с Колесовым») и рекомендовала воздержаться от продажи прав собственности на будущие произведения. Ссылаясь на мнение Толстого, Суворин убеждал Чехова не спешить с заключением договора («...за одно приложение к «Ниве» ваших вещей можно дать 50 000. «Нива» этого не избегнет года через два») и со своей стороны предлагал одолжить ему 20 000 руб. Видимо, аргументируя свое решение, Чехов писал, что подталкивает его на этот шаг и плохое самочувствие («Разве Ваше здоровье плохо?» — спрашивал Суворин6).

Аванс в двадцать тысяч на неопределенных условиях Чехова явно не устраивал, да и прогноз Толстого относительно соглашения с Марксом был более чем проблематичен, хотя в размере возможного гонорара Суворин вряд ли ошибался. Но весьма сомнительно, чтобы Маркс предпринял новое издание сочинений Чехова, пока Суворин не выпустил бы и не распродал своего.

Суворин яснее Маркса представлял место Чехова в русской литературе, но при этом не верил в успех издания. Он явно руководствовался старыми представлениями о русском книжном рынке и недооценивал возросшую роль демократического читателя, да и в издательской интуиции явно уступал Марксу.

Прежде чем познакомиться с поистине драматической историей одного из самых значительных начинаний Маркса, следует рассказать, когда и с чего началось его знакомство с Чеховым, тем более что по этому поводу существуют разноречивые мнения. По словам Сергеенко, Маркс до подписания договора с писателем был почти незнаком с его творчеством, прочел, как он говорил, «в своей жизни только две <...> вещи» Чехова (Сергеенко имел, очевидно, в виду произведения, опубликованные в «Ниве»). И только после заключения договора Маркс пришел в восторг от чеховских «мелких» рассказов. Современные исследователи, не исключая такой возможности, все же полагают, что издатель, кроме того, «знал критические работы о Чехове, слышал отзывы о нем в литературной среде»7. Высказанное предположение в какой-то мере объясняет, почему издатель столь легко согласился с О.Ю. Грюнбергом, посоветовавшим ему приобрести авторские права на сочинения писателя8.

И все же версия эта в целом неубедительна. Вряд ли такой обстоятельный и деловой человек, как Маркс, купил бы, и за немалую сумму, «кота в мешке». Он, бесспорно, имел более точные сведения о Чехове, чем это хотел представить Сергеенко, преувеличивая, может быть и невольно, свои посреднические услуги. Известно, например, что Чехов в конце 1893 г., уйдя из «Нового времени», обратился с просьбой к Потапенко узнать у Маркса о возможности его сотрудничества в «Ниве». Ответ был получен скорее, чем этого можно было ожидать. 12 января 1894 г. Маркс писал Потапенко: «Князь М.Н. Волконский передавал мне, что А.П. Чехов уже имел с ним разговор относительно сотрудничества своего в «Ниве» и что вопрос этот был решен между ними в утвердительном смысле. Если у А.П. Чехова имеется что-нибудь готовое, прошу прислать — охотно помещу в «Ниве»». Маркс соглашался приобрести и предлагаемый Чеховым роман, но писал, что сможет его опубликовать, по техническим причинам, «только через два года» — в 1896 году — срок, согласитесь, слишком долгий. «Если же окажется возможность окончить роман раньше, то гонорар, как Вам известно, всегда уплачивается мною немедленно по принятию ру-копией»9. Размер установленного гонорара — 350 руб. за лист — свидетельствует о достаточно высокой оценке предлагаемого материала. Легко можно согласиться с тем, что Маркс не имел представления о творчестве Чехова в полном объеме, но с отдельными публикациями его произведений в «Петербургской газете», «Северном вестнике» или «Русской мысли», бесспорно, был знаком. Тем более, что, как помнит читатель, находился в добрых отношениях с издателем «Русской мысли», на страницах которой была опубликована прогремевшая на всю Россию «Палата № 6». Он искренне, по словам Сергеенко, удивился, узнав о числе предназначенных к публикации произведений, но этот факт еще не свидетельство его невежества в делах современной ему русской литературы.

Трудно судить, почему Чехов немедленно не воспользовался предложением Волконского, и сменившему его на посту редактора А.А. Луговому вновь пришлось обращаться к нему с просьбой о сотрудничестве. «Могу с уверенностью сказать, что рассказ я Вам дам непременно и что мне хочется работать в «Ниве»», — отвечал А.А. Луговому в самом конце следующего года Чехов (6, 112). Но только в июне 1896 г. выполнил свое обещание и послал в журнал начало повести «Моя жизнь» (6, 156).

В отличие от многих своих современников Чехов никогда, насколько известно, не предъявлял никаких претензий к журналу и весьма высоко оценивал издательскую деятельность Маркса. В ряде писем к родным и знакомым он высказывал уверенность, что его сочинения будут наконец издаваться добросовестно. «Маркс издает великолепно, — сообщал он сестре о предполагаемом собрании сочинений. — Это будет солидное издание, а не мизерабельное» (8, 52). «Я забрал бы у Маркса все его издания. Он прекрасно издает», — писал он Луговому тремя годами ранее (6, 217). Столь же высоко отзывался он и о «Ниве». Даже выделял некоторые материалы, в ней опубликованные: «Литературные приложения к «Ниве» в текущем году имели успех благодаря, главным образом, статьям серьезного содержания», — писал Чехов в 1896 г., имея в виду критический очерк Вл. Соловьева «Поэзия Я.П. Полонского» (1896. №№ 2 и 6) и «Гигиенические беседы» профессора Ф.Ф. Эрисмана (1896. №№ 4, 5, 7, 8). Отмечая причину успеха этих публикаций, он писал, что «русский пестрый читатель если и не образован, то хочет и старается быть образованным; он серьезен, вдумчив и неглуп» (6, 179).

В дальнейшем, правда, из-за цензурных вмешательств, касавшихся его повести «Моя жизнь», сотрудничество с «Нивой» принесло писателю немало огорчений (6; 215, 217, 221), но имелась и другая сторона — Чеховым явно заинтересовались. Отвечая в августе 1898 г. редактору «Нивы» Сементковскому, писавшему Чехову о желании Маркса повидаться с ним, писатель выражал полную к этому готовность в случае, если тот желает встретиться с ним «по делу» (7, 252). Речь, несомненно, шла о возможных переговорах, равно интересовавших обе стороны. Сказанное подтверждается письмом Чехова к Н.И. Горбунову-Посадову, отправленным вскоре после заключения договора: «До меня давно уже доходили слухи, что Маркс хочет купить меня, но я не ожидал никак, что это произойдет так скоро, что я вдруг ни с того ни с сего стану марксистом» (8, 49).

Договор сроком на 20 лет был подписан 26 января 1899 г. Чехов получил 75 000 руб. за все произведения, ранее напечатанные под собственной фамилией или псевдонимом. Редакция издания принадлежала автору, доход от пьес являлся собственностью писателя или его наследников. За будущие, предварительно напечатанные в повременной печати произведения следовал гонорар в 250 руб. с листа, возрастающий через каждые пять лет на 200 руб.10

Ничуть не обманываясь в характере заключенного договора, Чехов писал сестре: «Продажа, учиненная мною, несомненно, имеет свои дурные стороны. Но, несомненно, есть и хорошие. Во-1х, произведения мои будут издаваться образцово; во-2х, я не буду знаться с типографией и с книжным магазином, меня не будут обкрадывать и не будут делать мне одолжений; 3) я могу работать спокойно, не боясь будущего; 4) доход не велик, но постоянен» (8, 35—36). Наконец, последний мотив (из письма к брату Михаилу): «Полное собрание моих сочинений начали печатать в типографии (А.С. Суворина — Е.Д.), но не продолжали, так как все время теряли мои рукописи, на мои письма не отвечали и таким неряшливым отношением ставили меня в положение отчаянное; у меня был туберкулез, я должен был подумать о том, чтобы не свалить на наследников своих сочинений в виде беспорядочной, обесцененной массы» (9, 36). Все эти мотивы побудили Чехова заключить договор с Марксом.

Литературная общественность оценила его следующим образом.

«Боясь продешевить тебя, я предварительно зондировал почву везде. А суворинцы так прямо говорят, что нужно быть сумасшедшим на месте Маркса, чтобы связывать себя таким договором», — писал Сергеенко11. «Когда узнали, что нашелся издатель, оценивший сочинения Чехова в определенную солидную сумму и предложивший эту сумму, стон удивления пронесся по всему литературному стану», — свидетельствует Потапенко12.

В письме к Чехову чрезвычайно близкий к нему (а также и к Суворину) беллетрист Николай Михайлович Ежов сообщал в конце января 1899 г.: «В Москве, узнали, что Вы продали Марксу свои сочинения (настоящие и будущие) за 75 000 руб. Цифра «75 000» ошеломляющая, но не знаю, хорошо ли это для Вас? Ведь будущие сочинения, на мой взгляд, кроме 75 000 р. Вы должны были обложить еще особой пеней, хоть по 500 р. с листа.

Во всяком случае, поздравляю. Спрыска с Вас.»13

Через три года эта «особая пеня» достигла не 500, а 1000 руб. Тем не менее именно к этому времени Чехов весьма робко, но выразил недовольство заключенным договором. Невольно возникает вопрос: на какую сумму он первоначально надеялся? «Насколько я мог судить по некоторым фразам, — писал Сергеенко, — он рассчитывал получить «тургеневскую плату», т. е. 60 000 р.»14.

Откуда взял Сергеенко цифру 60 000 руб. и какие фразы он имел в виду, неизвестно. Поскольку с Чеховым он в этот период не встречался, можно было бы предположить, что речь идет о каком-то не дошедшем до нас письме. Однако это маловероятно. Скорее всего, имеется в виду телеграмма от 16 января, но в ней весьма четко определена сумма: «Желательно 75.000» (18, 21).

На следующий же день после заключения договора Чехов послал Марксу для первого тома 65 рассказов, не вошедших еще ни в один из сборников, и одновременно отказал одному из руководителей издательства «Посредник» в сотрудничестве: «Ваше намерение выпустить в свет для интеллигентных читателей мои последние три рассказа — ныне неосуществимо <...> В договоре дальнейшее печатание оговорено крупной неустойкой. И этот договор представляется мне теперь собачьей конурой, из которой глядит злой, старый, мохнатый пес» (8, 49).

Шутка объясняет само собой разумеющееся положение, но в ней легко можно уловить некоторое неудовольствие. Со временем степень неудовлетворенности писателя договором, несомненно, возросла. Судя по одному из позднейших писем, Антон Павлович считал договор с Марксом «ошибкой», а продажу сочинений «довольно неудачной». Объясняя причины, побудившие его заключить договор, Чехов напоминал адресату, что в 1899 г. он постоянно нуждался, с другой стороны, «теперешних больших (горьковских) цен на литературные произведения еще не было» (12; 21, 51).

Цитированные письма — далеко не единственный источник, по которому можно судить не только о переоценке договора, но и о причинах, ее вызвавших. В самом начале века общественный подъем и неожиданный, громадный интерес к творчеству так называемых «молодых» писателей вызвали необычайный для русского книжного рынка спрос на их произведения. С другой стороны, благодаря развертывающейся деятельности издательства «Знание» резко возросли гонорары за литературные произведения: писатель фактически стал получать почти весь доход с издания. В этих условиях Чехов начал подумывать о возможности пересмотра или какого-то уточнения договора: «Похоже, будто над моей головой высокая фабричная труба, в которую вылетает все мое благосостояние», — писал он брату Михаилу (8, 320).

Однако ни о каких решительных действиях он не помышлял. В ответ на предложение Горького разорвать договор с Марксом, выплатить неустойку и войти в товарищество «Знание» с гарантированным годовым доходом чуть ли не в 25 тыс. руб. он писал 24 июля 1901 г.: «Вы ждали ответа, именно, насчет моих произведений и Маркса. Вы пишете: взять назад. Но как? Деньги я уже все получил и почти все прожил, взаймы же взять 75 тыс. мне негде, ибо никто не даст. Да и нет желания затевать это дело, воевать, хлопотать, нет ни желания, ни энергии, ни веры в то, что это действительно нужно» (10, 53). Посылая затем Горькому копию договора с Марксом, он уточняет свою позицию: «С Марксом, который теперь, кстати сказать, очень болен, я могу разорвать не иначе, как только лично поговорив с ним. Так, здорово — живешь он ни за что не станет разрывать условие, ибо сей разрыв, помимо всего прочего, лег бы пятном на его издательскую деятельность»15.

Чехов отлично понимал, что дело упирается не только в деньги, но и в авторитет фирмы. К тому же ему явно импонировала возможность издания своего собрания сочинений небывалым еще в истории русской литературы 250-тысячным тиражом. «За сообщение о том, что мои сочинения в будущем году выйдут приложением к «Ниве», приношу Вам сердечную благодарность», — писал он в конце октября 1902 г. Марксу (11, 66),

Однако Горький не оставил своих намерений, подключив к хлопотам и О.Л. Книппер. Посоветовавшись с известным адвокатом О.О. Грузенбергом, он выяснил любопытную деталь. Договор с Марксом вступает в законную силу лишь после подписания Чеховым неустоечной записи. Но таковой в делах не оказалось. Появилась возможность на «законных» основаниях расторгнуть или изменить договор. Тем не менее Чехов не хотел прибегать к такому средству давления на Маркса, считая, что, подписав условие, надо и держаться его честно, каково бы оно ни было. На настойчивые советы О.Л. Книппер обратиться к адвокату он писал 9 января 1903 г.: «Неустоечной записи у меня нет, но это не значит, что ее нет у Маркса. Помнится, что я не подписывал ее, но, быть может, память обманывает меня <...> Мне кажется, что если я теперь напишу Марксу, то он согласится возвратить мне мои сочинения в 1904 г., 1 января, за 75.000. Но ведь мои сочинения уже опошлены «Нивой», как товар, и не стоят этих денег, по крайней мере, не будут стоить еще лет десять, пока не сгниют премии «Нивы» за 1903 г. <...> Да и как-то нелитературно прицепиться вдруг к ошибке или недосмотру Маркса и, воспользовавшись, повернуть дело «юридически»». И опять уже знакомый довод: «не надо все-таки забывать, что когда зашла речь о продаже Марксу моих сочинений, то у меня не было гроша медного, я был должен Суворину, издавался при этом премерзко, а главное, собирался умирать и хотел привести свои дела хотя бы в кое-какой порядок. Впрочем, время не ушло и не скоро еще уйдет, нужно обсудить все как следует, а для сего недурно бы повидаться с Пятницким» (11, 119).

Пятницкий как издатель понимал, что Чехов прав. После того как его сочинения начали выходить приложением к «Ниве», не могло быть и речи о новом их издании. Поэтому он, в отличие от Горького, предлагал добиваться лишь изменения условий, с тем чтобы получить с Маркса третью часть заработанных им на Чехове «400 тысяч» и откупить право публикаций будущих произведений16.

Роль посредника в переговорах с Марксом взял на себя издатель «Журнала для всех» Виктор Сергеевич Миролюбов. Почему не Пятницкий или Грузенберг, который довольно охотно соглашался взяться за это «дело»? Да потому, что Чехов не хотел придавать ему никакой огласки. И как выясняется из письма к нему Миролюбова, он и ему не дал никаких документально подтверждающих полномочий на переговоры с Марксом. Именно на этом основании Маркс и не пожелал с ним беседовать по этому поводу, выразив желание говорить лично с Чеховым. Никаких полномочий Миролюбову Чехов, несмотря на его желание выступить в роли посредника и в дальнейшем, не послал. И не потому, что его убедили приведенные Миролюбовым слова Маркса, что он вынужден ««доходами от ходких книг» покрывать «убытки от книг, плохо идущих»»17. Чехов лишний раз убедился в том, что с Марксом по столь деликатному поводу может говорить лишь один человек — он сам.

Такая, беседа состоялась 14 мая 1903 г. О том, как она проходила, известно немного, лишь то, что писатель сообщал сестре: «С Марксом я говорил, но особенного пока ничего не вышло. Он дал мне очень много (около 4 пудов) книг в роскошных переплетах; предлагал «на лечение» 5 тысяч, я, конечно, не взял» (11, 219—220).

Руководители «Знания» весьма и весьма были заинтересованы в сотрудничестве Чехова. Этого они никогда не скрывали, но было бы ошибкой объяснять их горячее участие в его делах только этой причиной. Шла борьба за право литератора полностью распоряжаться плодами своего труда, поэтому неудивительно, что частному инциденту придавался широкий, общественный характер.

Искренне желая помочь Чехову, М. Горький и Л. Андреев подготовили письмо к Марксу, приуроченное к 25-летнему юбилею литературной деятельности Чехова, которое подписала целая группа литераторов (И. Бунин, В. Вересаев, В. Гольцев, А. Серафимович, Е. Чириков и др.): «Мы знаем, — писали авторы письма, — что за год, протекший с момента договора, вы в несколько раз успели покрыть сумму, уплаченную вами А.П. Чехову за его произведения: помимо отдельных изданий, рассказы Чехова, как приложение к журналу «Нива», должны были разойтись в сотнях, тысячах экземпляров и с избытком вознаградить вас за все понесенные издержки. Далее, принимая в расчет, что в течение многих десятков лет вам предстоит пользоваться доходами с сочинений Чехова, мы приходим к несомненному и печальному выводу, что А.П. Чехов получил крайне ничтожную часть действительно заработанного им: Бесспорно нарушая имущественные права вашего контрагента, указанный договор имеет и другую отрицательную сторону, не менее важную для общей характеристики печального положения Антона Павловича: обязанность отдавать все свои новые вещи вам, хотя бы другие издательства предлагали неизмеримо большую плату, должна тяжелым чувством ложиться на А.П. Чехова и, несомненно, отражаться на продуктивности его творчества... Он лишен возможности давать свои произведения даже дешевым народным издательствам. И среди копеечных книжек, идущих в народ и на обложке своей несущих имена почти всех современных писателей, нет книжки с одним только дорогим именем — именем А.П. Чехова»18.

Н.Д. Телешов, опубликовавший этот документ, писал, что, узнав о письме, Чехов просил не обращаться с ним к Марксу, аргументируя свою просьбу в таких приблизительно словах: «Я своей рукой подписывал договор с Марксом и отрекаться мне от него неудобно. Если я продешевил, то значит, я и виноват во всем: я наделал глупостей. А за чужие глупости Маркс не ответчик. В другой раз буду осторожней»19.

По странной забывчивости Телешов, публикуя это письмо, не назвал в числе подписавшихся М. Горького и B. Дорошевича, а это обстоятельство имело немаловажное значение. Нисколько не сомневаясь в искренности порыва, побудившего целую группу писателей поставить свои подписи под письмом, следует все же сказать о некоторых преувеличениях, заключенных в его строках, поскольку помимо воли его авторов они сыграли известную роль в развернувшейся после смерти Чехова полемике20.

Маркс дважды выпускал собрание сочинений Чехова: в 1899—1901 гг. — десятитомное издание тиражом в 20 тыс. экз. и в 1903 г. — шестнадцатитомное, выпущенное приложением к «Ниве». Тираж последнего составлял не менее 235 тыс. экз. (таков был тираж журнала в 1902 г.). Подписчики могли отказаться от приложения, поскольку требовалась доплата в 1 руб., но на практике подобного не случалось.

Том первого издания стоил 1 руб. 50 коп., комплект — 15 руб., следовательно, при тираже 20 тыс. экз. (наивысший тираж отдельных томов) общая сумма номинала составила 300 тыс. руб. За вычетом гонорара оставалось 225 тыс. руб. Хотя сочинения Чехова Маркс печатал в собственной типографии, нельзя забывать о производственных издержках, расходах на бумагу, весьма дорогую в начале века, и т. п. По обычной для того времени калькуляции они составляли не менее трети номинала, т. е. примерно 100 тыс. руб. К этой сумме следует добавить книготорговую скидку в 30% и расходы по пересылке издания, которые в общей сложности составляли не менее 90 тыс. руб. Таким образом, чистый доход Маркса от первого издания вряд ли мог превысить 35 тыс. руб.* Что же касается сочинений, приложенных к «Ниве», то все 16 томов стоили подписчику журнала всего 1 руб., другими словами, 6 коп. за том. Ни одно «народное» издание не стоило так дешево. Маркс отнюдь не кривил душой, когда писал Чехову: «Приложение ваших сочинений при «Ниве» сделает их доступными для большого круга читателей, притом таких, которые по недостатку средств не имели возможности приобрести отдельное издание». Объясняя Чехову, почему он не может последовать его совету и исключить из собрания «Остров Сахалин» и драматургические произведения, Маркс в другом письме утверждал, что «это несколько уменьшило бы предстоящие <...> на будущий год огромные затраты. Но сделать это я не могу, так как, объявив полное собрание ваших сочинений, считаю своей обязанностью дать все, что вошло в отдельное 10-томное издание»21.

Издатель не остался в накладе, доход от первого издания покрыл убытки второго, а если и не покрыл, то почти бесплатное собрание сочинений Чехова стало хорошей рекламой для «Нивы» и немало способствовало увеличению ее тиража.

Авторы письма имели основания утверждать, что договор лишил Чехова возможности «давать свои произведения даже дешевым народным издательствам», хотя и оставлял за ним право печатать их «в литературных сборниках с благотворительной целью». Когда в январе 1899 г. И.И. Горбунов-Посадов от имени «Посредника» обратился к Чехову с просьбой выпустить некоторые его рассказы копеечными изданиями, предназначенными народному читателю, то писатель уже был не волен ими распоряжаться. Позднее с аналогичной просьбой Горбунов-Посадов обратился к Марксу, но не получил его согласия, хотя незадолго перед тем тот охотно разрешил «Посреднику» перепечатку рассказов Лескова22. Возможно, отрицательный ответ объяснялся тем, что Маркс сам намеревался выпустить чеховские рассказы дешевыми изданиями. Так, например, И.П. Видуэцкая считает, что Маркс намечал «издать вслед за собранием сочинений серию сборников чеховских произведений для народа, включив в них по преимуществу те произведения, которые не вошли в собрание сочинений»23 (на манер иллюстрированных изданий произведений Гоголя). Этот вывод обосновывался анализом сохранившихся в архиве издательства трех вариантов списков «Брошюры из сочинений А.П. Чехова. Серия 1-я (для самых неподготовленных читателей)», в составлении которых принимали участие А.Ф. Маркс и Н.А. Рубакин. Думается, однако, что списки эти связаны с начинанием, предпринятым уже после смерти Маркса его вдовой Лидией Филипповной, о чем будет сказано несколько ниже.

Высказанную мысль скорее подтверждает другой документ — письмо Н.П. Кондакова писателю (5 февраля 1901 г.), в котором тот сообщал, что «Маркс обратился в Общество вспомоществования художников <...> с предложением художникам (которые там подешевле) заняться иллюстрацией рассказов и повестей А.П. Чехова. Пока не получено рисунков, художники говорят: за этими иллюстрациями просидишь за одною месяц, а заработка выше 20 рублей не обретешь»24. И.П. Видуэцкая предполагает, что в данном случае речь идет о намерении Маркса проиллюстрировать собрание сочинений Чехова. Но какое? То, что он собирался пустить приложением к «Ниве»? Но, как известно, Маркс никогда никакие собрания сочинений не иллюстрировал, тем паче предназначенные для приложений. Следовательно, не исключено, что он действительно предполагал выпустить серию дешевых изданий произведений Чехова или поместить эти рисунки в «Ниве» под постоянной рубрикой «Литературный альбом».

Но если утверждение о намерении Маркса выпустить серию произведений Чехова для народа нуждается все же в более веских доказательствах, то бесспорно другое — именно благодаря «нивским» приложениям они стали общедоступны. «Читающая Русь получила сочинения Чехова за гроши, и Чехов разошелся в сотнях тысяч экземпляров» только благодаря А.Ф. Марксу не без основания писала после смерти писателя одна столичная газета25.

Не в пример многим другим издателям Маркс, как правило, соглашался на перепечатку старых чеховских произведений в изданиях, предпринятых с благотворительной целью. Впервые публикуемыми, согласно договору, распоряжался сам автор. Именно этим положением и воспользовались руководители издательства «Знание», когда вознамерились включить в очередной сборник пьесу Чехова «Вишневый сад».

История публикации «Вишневого сада» на страницах второго сборника «Знание» вкратце такова: 16 октября 1903 г. Горький и Пятницкий попросили Чехова дать пьесу для сборника, оговорив свое предложение очень высоким гонораром — 1500 руб. за лист. Горький не был в восторге от пьесы, как об этом можно судить по его письму Пятницкому («Слушал пьесу Чехова — в чтении она не производит впечатления крупной вещи»), однако как «гвоздь» она безусловно была необходима26. К сожалению, обстоятельства складывались неблагоприятно. Цензура из-за рассказов Е. Чирикова и С.Ю. Юшкевича задерживала сборник, и он вместо января вышел лишь в самом конце мая 1904 г. Факт этот имел немаловажные последствия, так как для того, чтобы оправдать расходы по изданию, нужно было продать несколько десятков тысяч экземпляров сборника: «Летом покупают мало. Можно рассчитывать только на осень. Всякий удар, нанесенный сборнику до осени, должен сильно отразиться на его успехе», — писал Пятницкий, встревоженный сообщением о подготавливаемом Марксом дешевом издании пьесы27.

Не ведая истории мытарств, которые претерпел сборник «Знание», Маркс в начале года заручился согласием Чехова на отдельное издание пьесы. В письме к нему от 12 марта 1904 г. он писал: «Пьеса, как Вы мне сообщили в письме от 3 февраля, будет в скором времени обнародована, я распорядился уже теперь о наборе пьесы для моего издания <...> Само собой разумеется, что мое издание будет выпущено только после того, как пьеса будет вами обнародована в повременном издании или, как вы предлагаете на этот раз, в сборнике с благотворительной целью». Одновременно Маркс выслал и гонорар — 2500 руб.

Чувствуя свою невольную вину перед «Знанием», Чехов 31 мая просил Маркса задержать выпуск пьесы в свет, на что 2 июня последовала ответная телеграмма Маркса: «Крайне огорчен невозможностью исполнить Вашу просьбу и удивлен, что не предупредили меня своевременно <...> О выходе пьесы помещено объявление в номере 23 «Нивы», которого уже отпечатано около ста тысяч экземпляров, часть которых сегодня разослана. Будут поступать заказы, отказывать в высылке объявленной книги для меня более чем неудобно, поэтому при всем желании не могу ничего сделать»28.

Нет никаких оснований сомневаться в правдивости приведенных слов. Журнал выходил и рассылался по графику с точностью утренней газеты, и не вина Маркса, что конфликт, приняв характер конкурентной борьбы, стал широко известен в литературных кругах, чем доставил немало огорчений смертельно больному писателю.

Многие биографы Чехова и исследователи его творчества так или иначе касались договора писателя с Марксом. Одни из них рассматривали его как акт благоприятный для Чехова и в конечном счете имевший больше положительных сторон, чем отрицательных, другие считали его невыгодным для писателя, а некоторые — просто кабальным, закрепостившим его чуть ли не на вечные времена, хотя, как известно, договор был ограничен двадцатилетним сроком. Многое, по мнению наиболее объективных исследователей, объяснялось тем, что подъем издательского дела на рубеже двух веков кардинально изменил ситуацию в гонорарной политике, чего, естественно, не мог учесть Чехов29. Думается, однако, что в явной недооценке чеховского литературного наследия сыграла немалую роль современная критика, относившая его еще в начале нынешнего века к числу «крупных второстепенных писателей»30. Это высказывание В. Буренина (он ставил Чехова в один ряд с Лесковым, Гаршиным, Гл. Успенским и Короленко) опиралось на общественное мнение, перелома в котором он не уловил. Да и не мог Маркс оценить талант Чехова в полную меру.

Кто бы и как бы ни судил об этой сделке, но не следует забывать о том, что Маркс — единственный из издателей — предложил Чехову сумму, устроившую писателя. Поэтому обвинять издателя во всех смертных грехах, как это делалось вплоть до недавнего времени, нет никакого основания31. Договор нельзя оценить однозначно. Тем более, что, как справедливо считает И.П. Видуэцкая, «Чехов согласился на условия, предложенные Марксом, с полным сознанием всех предстоящих выгод-потерь <...> Необходимость заставила Чехова продать свое право литературной собственности, и договор с Марксом был для него не худшим выходом»32.

Чтобы закончить разговор о договоре, следует сказать несколько слов о человеке, сыгравшем важную роль в его заключении, — Петре Алексеевиче Сергеенко.

Как явствует из его писем к Чехову, разговор о желательности приобретения собственности на сочинения писателя возник по инициативе Ю.О. Грюнберга. Его и следует считать инициатором заключения договора. Этот факт подчеркивает сам Сергеенко. («Грюнберг — наш и все сделает, чтобы не допустить туч на твое чело»; «больше всего сделка обязана Юл. Ос. Грюнбергу и его горячему отношению к тебе»)33.

Что касается какой-то личной заинтересованности Грюнберга в этом Деле, то возможность такого рода предположений категорически отрицалась самим Сергеенко. («Я попробовал, — писал Сергеенко, — заезжать насчет благодарности, но он осадил меня и хорошо бы сделал, если бы заехал, что называется, в морду»). Но если Грюнберг был бескорыстен в своем содействии заключению договора, то этого никак нельзя сказать о Сергеенко.

Уверяя Чехова, что моральное удовлетворение от совершенного искупает полностью все его усилия, Сергеенко всячески подчеркивал свой расчет на возможность «сорвать» в дальнейшем с Маркса «какой-нибудь куш для доброго дела» или «аванс»34. Другими словами, пытался завязать более тесные отношения с могущественным издателем «Нивы».

Такое объяснение выглядело вполне правдоподобно и, видимо, устраивало Чехова. Однако вскоре отношения между ними испортились настолько, что Чехов, как вспоминал Потапенко, старался избегать всяческих встреч с ним, а в письме В.Л. Кигну писал, что продажу сочинений устроил «некий Сергеенко». Охлаждение наступило вскоре после заключения договора, но до того, как Чехов стал проявлять первые признаки недовольства им. И вряд ли причиной этому послужил характер Сергеенко35. Виной всему были неожиданно проявившиеся поползновения Сергеенко на часть, хотя и отраженную, славы своего знаменитого однокашника. 15 февраля 1899 г. он писал Чехову: «Теперь по самому главному! Принявши некоторое участие в твоих делах, мне бы хотелось довести мою роль до конца и принять участие (с правом совещательного голоса) в издании полного собрания твоих сочинений. Прежде всего, мне кажется, издание должно быть хорошо проредактировано и вещи сомнительного достоинства отделены безусловно...»36 Советы Сергеенко не оставляли никакого сомнения, на какую роль он претендовал. Однако Чехов не нуждался в соредакторе. Не только Сергеенко, но и никого другого в этой роли он не хотел видеть.

Не получив никакого отклика на это предложение, Сергеенко еще раз, но более робко напомнил о нем через месяц. Ответа и на это письмо не последовало.

* * *

В ночь на 2 июля 1904 г. в немецком курортном городке Баденвейлере умер Чехов. Случилось так, что, несмотря на все перипетии весьма сложных его отношений с Марксом, выпущенные последним собрания сочинений сыграли исключительную роль в популяризации творчества писателя и в громадной степени обогатили представления о нем современников. С полной уверенностью можно сказать, что если бы со временем Суворин и выпустил собрание сочинений Чехова, то оно не могло бы идти ни в какое сравнение с марксовским ни по своему составу, ни по степени той громадной работы по авторедактированию, которую проделал писатель. Известно, например, что из посланных для первого тома марксовского собрания сочинений 65 рассказов, до этого не включавшихся в сборники писателя, только половина была в корректурных листах. Другими словами, их число вдвое превышало число рассказов, включенных в предполагавшееся издание Суворина. Из переписки Чехова с Марксом хорошо видна громадная помощь, оказанная издателем по разысканию ранних произведений писателя. В качестве доказательства можно сослаться на письмо А.Ф. Маркса от 16 марта 1899 г.: «...Посылаю Вам ценной посылкой журналы «Зритель» за 1882 г. и «Сверчок» за 1887 г. Они взяты из Императорской публичной библиотеки, и мне нужно возвратить их в самом скором времени. В Ялте, как Вы мне писали, у Вас нет переписчика, то не найдете ли Вы более удобным только отметить Ваши статьи и одновременно с возвращением журналов прислать мне точные указания, а я уже здесь позабочусь о том, чтобы статьи были верно и точно списаны»37. Помощь была особенно важна потому, что добровольные помощники писателя вне Ялты явно не справлялись с этой задачей.

Чехов спешил с выпуском своих сочинений. И в этом плане Маркс также шел ему навстречу: «Вы говорите, — писал он Чехову 20 февраля 1899 г., — что для Вас было бы удобнее, если бы к изданию было приступлено до мая. Я этому весьма рад, и с моей стороны никаких препятствий к скорейшему выходу издания не встречается»38.

Наконец, нельзя забывать, что благодаря весьма значительной сумме, полученной им от Маркса, Чехов оказался материально обеспеченным человеком и смог последние пять лет жизни спокойно работать и даже позволить себе длительные заграничные путешествия.

Смерть писателя как бы снимала все пересуды, доказывая разумность договора. В то же время она заставила недругов, писателя сменить деготь на елей. Редактор «Гражданина» В. Мещерский объявил Чехова примерным христианином и кадил его памяти. «Новое время», забыв, что буквально месяц назад печатало статьи-пасквили В. Буренина, поспешило объявить о своей готовности взять на себя расходы по похоронам Чехова. Правда, это предложение тут же было отклонено. Влас Дорошевич не без сарказма писал: «Русское общество, я уверен, с удовольствием узнало, что благочестивое и великодушное предложение «Нового времени» принять похороны А.П. Чехова на свой счет отклонено»39.

Однако и Маркс почувствовал тяжесть десницы известного фельетониста. Когда он прислал в редакцию «Русской мысли» для возложения на гроб почившего писателя венок с надписью «Незабвенному сотруднику и дорогому другу от издателя «Нивы» А.Ф. Маркса», послышались негодующие голоса (а может быть, и просто инспирированные), заставившие его снять с ленты слова «дорогому другу». На венке осталась только скромная надпись: «Незабвенному сотруднику от А.Ф. Маркса»40. Вот тут-то «Русское слово», правда в анонимной заметке (хотя в ней явно чувствовалась рука В. Дорошевича), попыталось показать всю несостоятельность претензий издателя «Нивы». Статья не случайно оказалась без подписи — от уничижительного заголовка («Мщение г. Маркса») до дешевой игры слов, приведенной чуть ли не в качестве главного аргумента, попахивало скорее духом бульварной газеты, чем солидного либерального органа: «г. Маркс написал «дорогому другу» просто по незнанию русского языка? Кто-нибудь объяснил ему неудобство такого самозванства? И г. Маркс поспешил уничтожить вовсе не лестную для покойного надпись. Слава Чехова, конечно, ничего не потеряет от того, что г. Маркс лишил его звания своего «дорогого (?) друга». Вся эта «месть» способна вызвать улыбку. И улыбку только пренебрежительную»41.

Невольно напрашивается вопрос: зачем анониму понадобился столь дешевый прием уничижения издателя «Нивы»42.

Для того, чтобы на него ответить, следует вспомнить, с чего загорелся сыр-бор. На следующий день после смерти Чехова «Русское слово» напечатало большую статью В. Дорошевича, посвященную памяти писателя. Статья состояла из ряда миниатюр-воспоминаний, в том числе касающихся взаимоотношений Чехова с Сувориным и Марксом. Ни на минуту не сомневаясь, В. Дорошевич писал, что «Чеховым Россия обязана Суворину. Не пригласи его «Новое время», Чехов, в силу нужды, сгиб бы в юмористических журналах и мелких газетах». В то время как Суворин «облагодетельствовал» Чехова, Маркс лишь разжился на нем. «В наше время, когда репортер жалуется, что зарабатывает всего триста рублей, когда 12 тысяч рублей в год — гонорар очень заурядного журналиста, а мало-мальски выдающийся получает от 25 до 35 тысяч в год, — 75 000 р. «за Чехова» очень и очень маленький гонорар»43.

К бойкости пера Дорошевича читатели «Русского слова» привыкли и даже любили за это, но такие неумеренные восторги по адресу «благодетеля» Суворина не могли их не смутить. Имелось в статье и немало откровенных передержек. Это обстоятельство заставило другого, не менее известного в те годы журналиста А.В. Амфитеатрова указать на них, в том числе и на колоссальную разницу в курсе рубля в конце века и в период русско-японской войны, и весьма деликатно заметить, что «при бесспорной высоте цен мне все-таки показались преувеличенными примерные цифры, выставленные Дорошевичем в статье «Русского слова». Ну, где же они, эти «мало-мальски выдающиеся» журналисты с доходами в 25—30 000 рублей в год?! Одного я такого знаю, но он не «мало-мальски», а чрезвычайно выдающийся, и зовут его Влас Михайлович Дорошевич. А еще кто же? Нет, о журналистах столь высокой доходности Влас Михайлович мог написать только, сидя в очень многозеркальном кабинете, каковой и был у него в Петербурге».

В статье Амфитеатрова содержалось и другое недвусмысленное высказывание, заставившее Дорошевича подумать о своей репутации: «В числе негодующих на г. Маркса голосов есть и издательские...» — писал Амфитеатров, упоминая строкой ниже имена издателей «Русского слова» и «Нового времени». По его словам, Чехов «взял наибольшую сумму предложения», почему его произведения и «очутились в руках совершенно чужого ему издателя, г. Маркса, а не у дружески связанного с ним А.С. Суворина в Петербурге и не у Сытина в Москве»44 (в свое время Сытин намеревался издать только избранные юмористические произведения Чехова, но отнюдь не собрание его сочинений).

Нет никаких оснований думать, что Дорошевич хотел кому-то из них «подыграть», тем более что о добром отношении Сытина к Марксу ему хорошо было известно. Но неловкость создавшегося положения Дорошевич, несомненно, почувствовал. Человек, поставивший свою подпись под гневным письмом «братьев-литераторов», он никак не мог прослыть выразителем интересов издателей-конкурентов. Поэтому ему ничего не оставалось, как, придравшись к случаю, поиздеваться и над «Новым временем» за попытку спекулировать именем Чехова, а заодно «кольнуть» и А.Ф. Маркса, как бы подтверждая справедливость высказанных ранее обвинений (даже если анонимная заметка и не принадлежала перу Дорошевича, она, бесспорно, направлена в защиту его позиции). Это тем более необходимо было сказать, что «Русское слово» оказалось, вероятно, единственной газетой, перепечатавшей с рекомендательной врезкой («Самую интересную статью о Чехове должен был написать А.С. Суворин...») воспоминания издателя «Нового времени», направленные против Маркса45.

По словам Суворина, Маркс купил у Чехова за 75 000 руб. и то, что было, и то, что будет напечатано, с уплатой этих денег в течение трех лет. Издатель требовал от писателя как можно больше рассказов и составил из них несколько томов. Естественно, что Маркс выручил выплаченную Чехову сумму первым же изданием. В это время автор, получая деньги частями, неосмотрительно затеял строительство дачи. Деньги очень быстро растаяли, и Чехов снова остался без гроша в кармане46. Кроме того, он писал об известной уже читателю попытке Чехова изменить условия договора и о предложенных Марксом 5000 руб. «на поездку за границу».

В ответном письме в редакцию журнала Маркс сообщал, что 75 тыс. руб. им заплачено лишь за произведения, напечатанные до заключения договора. За все последующие, ранее напечатанные в повременных изданиях, следовал особый гонорар, доведенный до 1000 руб. за лист. Собрание сочинений редактировалось самим автором, и поэтому в него вошли только произведения, им самим отобранные. Гонорар был выплачен не в три, а менее чем в два года.

Письмо Маркса издатель «Нового времени» снабдил своими примечаниями, в которых пытался свести на нет все его опровержения, признавая лишь «неточность» в определении срока выплаты общей суммы гонорара. Жонглируя словами, он писал: «Я так и говорил о напечатанном, а не о написанном, но и написанное все принадлежит г. Марксу, как скоро оно где-нибудь появится в печати». Ссылаясь на условия договора, он утверждал, что 1000 руб. с листа Чехов мог бы получить лишь в 1923 г. Хотя этот факт и не составлял секрета для современников, Суворин требовал от Маркса предъявления конторских книг (большего оскорбления для владельца конкурирующей фирмы он не мог придумать!). Изворачиваясь, Суворин невольно оскорблял и память Чехова, когда, ссылаясь якобы на его слова, писал, что «Маркс желал получить как можно больше из тех рассказов, которые Чехов печатал под псевдонимом Чехонте и которые сам считал слабыми. Уступая просьбе г. Маркса, он жертвовал своим литературным вкусам в пользу прибылей издателя». Далее опять следовал старый тезис об издательских барышах и убытках автора, что в устах Суворина выглядело особенно неубедительно47.

В ответ на комментарий издателя «Нового времени» Маркс направил в газету еще одно письмо, в котором приводились документы, подтверждающие факт выплаты с начала 1904 г. гонорара Чехову 1000 руб. с листа. И на этот раз письмо сопровождалось весьма пространным комментарием Суворина. Ссылаясь на Гончарова и Григоровича, бравших «с г. Маркса за печатный лист по 1000 р. только за однократное помещение произведения в «Ниве»», он доказывал мизерность такой же ставки при приобретении права литературной собственности (правда, при этом Суворин почему-то забывал, что в одном случае речь шла о первой публикации, а в другом — о переиздании). Вновь требовал он от Маркса обнародования «полного отчета об изданиях Чехова» и как доказательство хищнических поползновений Маркса приводил слова писателя, что пункт о доходе с пьес он «отвоевал, приступом взял»48 (этот пункт забыл включить Сергеенко). Что же касается Маркса, то он тоже забыл получить от Чехова подпись под «неустоечной записью». А ведь это ставило под угрозу столь выгодную для него сделку.

Дальнейшая полемика делалась явно бессмысленной. Марксу ничего не оставалось, как обратиться к суду общественного мнения, но уже со страниц другой газеты.

Маркс не был ни социалистом, ни филантропом. Он был предпринимателем, капиталистом в прямом значении этого слова. Но в деловом отношении он имел безупречную репутацию. Никому, кроме Суворина, не могла прийти мысль о ревизии его конторских книг. Да и Суворин помянул о них лишь для того, чтобы уязвить счастливого соперника, искренне не понимавшего, в чем же его вина. Ведь никто не обвинял Глазунова, за то, что он приобрел у Тургенева право литературной собственности за ту же сумму (по другой версии, за 60 тыс. руб.), что он у Чехова. А в глазах Маркса Тургенев был фигурой чуть ли не равной Толстому.

Последнее письмо Маркс опубликовал в «С.-Петербургских ведомостях». В нем он резонно спрашивал Суворина, почему тот, будучи человеком весьма и весьма состоятельным, не пришел в свое время на помощь Чехову и не заплатил ему за его сочинения такую же или большую сумму? Не потому ли, что «он до сих пор был о них невысокого мнения, как видно из многочисленных статей, появившихся в «Новом времени»49».

С явным неодобрением встретили завязавшуюся полемику родные писателя. Его вдова О.Л. Книппер-Чехова публично протестовала против нее50. Сосед А.П. Чехова по Мелехову В.Н. Семенкович, передавший ему еще до Сергеенко предложение Маркса приобрести право литературной собственности, писал в редакцию «С.-Петербургских ведомостей»: «Антон Павлович всегда благодарил меня, что я первый подал ему мысль сойтись с ним (т. е. с Марксом. — Е.Д.). Все его домашние тоже были очень довольны и находили эту сделку очень выгодной» — и приводил слова писателя, из которых явствует, что он «давно хотел разделаться с А.С. Сувориным»51. Маститый издатель Н.П. Карабасников в интервью с сотрудником «Петербургской газеты» заявил, что, кроме Маркса, «ни один из издателей не мог бы заплатить такой громадной суммы <...> Только при условии громадной подписки можно платить такие гонорары». Это интервью было перепечатано журналом Русского общества книгопродавцев и издателей как выражение общего мнения52.

Не остались в стороне и другие столичные газеты: так, не отличающиеся в политическом плане от «Нового времени», но враждебные суворинской газете, «Московские ведомости» поместили статью П. Минина, в которой подробно разбирались все доводы Суворина и отвергались один за другим. Обвиняя мнимых друзей Чехова в спекуляции его памятью, П. Минин писал, что они в свое время могли и не ограничиваться «платоническими пожеланиями. Ведь есть у них и свое книгоиздательство, и свой театр. Все есть, только гражданского мужества не хватает. Рискнуть боялись, за карман страшно было... Нет, не искренны все эти вопли! Сквозь слезы здесь видна досада»53.

Из чисто спекулятивных соображений воспользовался завязавшейся перепалкой и небезызвестный редактор «Гражданина» кн. В. Мещерский, поспешивший «лягнуть» своего давнего недруга — Суворина54.

Нельзя сказать, что глубоко разобрались в вопросе более умеренные и даже либеральные газеты, увидевшие в конфликте лишь оборотную сторону конкурентной борьбы и простую досаду упустившего свой куш предпринимателя. Весьма симптоматично само заглавие статьи анонимного автора, опубликованной на страницах газеты «Новости» — «Дешево стоит». Дешево стоит вся шумиха, затеянная Сувориным, раз он сам ничего не сделал, чтобы как-то помочь писателю, обладая такими же возможностями, что и Маркс. «Маска упала и не закрывает своим фальшивым благообразием натуральных, скаредных очертаний»55.

Возможно, еще какие-то столичные или провинциальные газеты в той или иной степени касались развернувшейся полемики. Одно лишь можно утверждать определенно: ни одна из них не поддержала Суворина (иначе бы он, несомненно, воспользовался этим обстоятельством). Столь прочная изоляция издателя «Нового времени» не была случайностью. Реакционная, архишовинистическая позиция, которую занимала газета во всех вопросах внутренней и внешней политики России, никак не могла привлечь к ней общественных симпатий. Другое дело, что полемика приняла своеобразный оборот, затеняющий истинные причины неожиданной спекуляции Суворина.

Случилось так, что его явно не поняли. Не барыши Маркса волновали хитрого политика. Тем более, что он, как опытный издатель, отлично понимал, какой груз обязательств брала на себя фирма, приобретая право литературной собственности такого популярного и много написавшего автора, как Чехов**. В создавшейся ситуации Суворин увидел возможность поднять свое реноме, подыграв прогрессивным кругам. Ведь ему хорошо была известна история с неотправленным групповым письмом русских литераторов, предлагавших Марксу отказаться от прав собственности на сочинения Чехова. На это обстоятельство он прямо и указывал в одном из своих комментариев к письмам Маркса, правда, как всегда, слегка передергивая факты56.

Но коль справедливо высказанное предположение, резонно встает вопрос: почему Суворин не воспользовался возможностью прямой апелляции к общественному мнению? Факт остается фактом. Такого рода выступления в печати не появилось. Однако это не значит, что оно не подготавливалось.

История иногда сохраняет удивительные свидетельства, да еще с такой полнотой, что приходится только удивляться. Остались черновики, корректуры и окончательный вариант ответа Суворина своим оппонентам. Ответа напечатанного, но не обнародованного. Как можно судить по этим материалам, Суворин взялся за него после того, как полемика между ним и Марксом перешла со страниц «Нового времени» на страницы других газет (в черновике содержится ответ кн. В. Мещерскому). «Считаю необходимым прежде всего сказать ему (т. е. Марксу — Е.Д.), — писал Суворин, — что он ничего не понимает в таком вопросе, о котором заговорил. Дело совсем не в том, дорого или дешево заплатил Маркс Чехову, а в том, что Чехов мучился тем, что продал право собственности на свои сочинения не только прошедшие, но и будущие»57.

Однако, написав эти строки, Суворин понял, что уподобится гоголевской унтер-офицерской вдове, если их обнародует. Чего не разумел капиталист Маркс, то должен был понимать «просветитель» Суворин. В любой момент ему могли припомнить, что деньги, истраченные на одну постановку в его театре, перекрывали затраты на издание собрания сочинений Чехова; да и сам Суворин, как всякий предприниматель, упорно (и с пользой для дела) торговался с фабрикантами бумаги, пытаясь добиться от них уступок под большой заказ58. Поэтому ему ничего не оставалось, как попытаться доказать, сколь выгодно было Чехову у него печататься, самому оплачивая все производственные расходы, при книготорговой скидке в 30%. (Он умолчал лишь, что долг писателя конторе «Новое время» на март 1899 г. составлял 5248 руб. 48 коп.).

Статья была сверстана в двух вариантах, но ни один из них не удовлетворил автора59. Коренным образом переработав статью и исключив всякий элемент полемики, он превратил ее фактически в справку, долженствующую подтвердить выгодность сотрудничества с ним для Чехова. (Не преминул он напомнить и о том, что за изданный им сборник «В сумерках» Чехов «получил Пушкинскую премию в 1000 р.».) Этот вариант был также набран и должен был увидеть свет как очередное «Маленькое письмо» под № DXVI, видимо, в середине июля60. Однако и на сей раз автор остался недоволен статьей. Во-первых, при всех раскладах выходило, что среднегодовой гонорар писателя почти за 11 лет сотрудничества не превышал 3 тыс. руб. Во-вторых, оставалось неясно, почему, если сотрудничество было таким безоблачным и выгодным для обеих сторон, Чехов рискнул его разорвать.

Подумав, Суворин решился было совсем не отвечать своим недругам, резонно предположив, что все рано или поздно канет в Лету. Вероятно, так бы оно и случилось, если бы не одно обстоятельство, заставившее его через два месяца после описываемых событий вновь взяться за перо. «Мне не хотелось отвечать кн. Мещерскому, г. Любошицу, г. Семенковичу и проч., которые по поводу моего рассказа о продаже сочинений Чехова Марксу наговорили мне много упреков в такой злобной форме, что она избавляла меня от ответа, — писал Суворин. — Но в августовской книжке «Вестник Европы» занялся тоже этим вопросом»61.

Хотеть-то хотелось, как видно из предшествующего изложения, но разумнее было смолчать. Однако, когда один из самых «солидных» русских журналов обвинил Суворина в том, что он поднял спор «из-за барышей» и его филиппики не имеют «вообще никакой связи с литературой», то молчание могло быть воспринято как полная капитуляция, тем более, что безымянный автор статьи, детально разбирая по пунктам все обвинения, выдвинутые Сувориным, доказывал их полную несостоятельность62.

Волей-неволей приходилось оправдываться. Собрав все ранее написанное по поводу возникшего конфликта, Суворин пытался доказать, сколь важен был для Чехова союз с ним и с каким трудом писатель отвоевывал пункт за пунктом в договоре с Марксом. Когда Маркс, апеллируя к общественному мнению, ссылался на письма Чехова, то Суворин резонно замечал, что, как каждый деликатный и интеллигентный человек, Антон Павлович избегал резких формулировок, и любезности, встречающиеся в его письмах, никак нельзя принимать за истинное выражение его чувств. Но когда дело коснулось лично его, Суворина, то именно такого рода документ он и попытался использовать в качестве главного своего козыря. Речь идет о письме Чехова, в котором тот сообщал о заключении договора с Марксом и расторжении деловых отношений с Сувориным. Желая смягчить горечь свершившегося, писатель в весьма элегических тонах обрисовал их прошлое сотрудничество (хотя, если вчитаться в строки его письма, станет ясно, что в них исключалась какая-либо оценка прошлого). И наоборот, отношения с Марксом характеризовались фразой, свидетельствующей, что при заключении договора Чехов «отвоевал, приступом взял пункт о доходе с пьес». Художественное преувеличение, приятное адресату, выдавалось за непреложный факт.

Далее приводились расчеты, долженствующие подкрепить выгодность для Чехова суворинских изданий и обрисовать размеры барышей Маркса. Суворин не останавливался перед прямой фальсификацией, утверждая, что «г. Маркс, купив сочинения Чехова, предъявил к нему требования на оставшиеся в продаже книжки». На самом деле речь шла о чистых листах изданных Сувориным книг Чехова, которые он намеревался, выпуская небольшими тиражами, продавать под новыми титульными листами. Естественно, такая практика нарушила бы монополию Маркса.

Столь же достоверно было утверждение, что в задержке собрания сочинений Чехова оказался виноват сам автор. («Первая книжка приготовлялась довольно медленно, так как Чехов переделывал для нее свои маленькие рассказы».) Не мог же знать Суворин о документах, подтверждающих вину фирмы, которые сохранились в архиве писателя (см., например, упомянутые письма управляющего конторой «Нового времени»). И опять же, говоря о предложенных Чехову за продолжение издания 20 000 руб. («без всяких обязательств, и, если б ему понадобилось больше, я дал бы с удовольствием, в чем Чехов никогда не мог сомневаться»), «забывал» о подлинном тексте своей телеграммы («...если вы можете обойтись (курсив наш. — Е.Д.) двадцатью тысячами, я вам их тотчас вышлю»)63.

Суворин с пафосом утверждал, что ему «всегда было противно покупать право литературной собственности у живого человека», но «Вестник Европы» резонно спрашивал, почему тогда «за капитальное сочинение покойного Н.К. Шильдера об Александре I уплачено было автору только три тысячи рублей и затем впоследствии добавочных три тысячи: быть может, всего 50 или 60 рублей за печатный лист». Напоминание вполне уместное, поскольку именно в те дни, когда писались эти строки, Суворин объявил подписку на второе издание этого сочинения. На основной же вопрос своих оппонентов «почему он сам не купил сочинений Чехова», Суворин отвечал весьма уклончиво: «Это очень сложный психологический вопрос и объяснять его здесь не место».

Попытка реабилитации и самооправдания (последнее было для него не менее важно, чем первое) явно не удалась. Показав, сколько Маркс заработал на Чехове, Суворин отнюдь не предстал в качестве ближайшего друга покойного писателя, не доказал ошибочность избранного Чеховым пути. В конце концов получилось так, что писал он, скорее всего, для успокоения собственной совести и утверждения разумности содеянного.

«Знаньевцы», на чью поддержку Суворин явно рассчитывал, не только не включились в завязавшуюся полемику, но не обмолвились по этому поводу ни единым словом; либеральные газеты не спешили обличать капиталиста-издателя, видимо, памятуя, что десятитомное издание сочинений Чехова, выпущенное тиражом в 10 тыс. экз., было бы значительно менее доступно народу, чем 16-томное, выпущенное более чем 200-тысячным тиражом, особенно если учесть, что в первом случае 1 руб. 50 коп. надо было платить за один том, а во втором — 1 руб. за все 16.

Все свидетельствовало о том, что очередная филиппика Суворина не встретит никакой поддержки. А раз так, то он приказал отпечатать в одном экземпляре свое очередное «маленькое письмо» (в треть авторского листа) на отличной бумаге в виде небольшой брошюры, поместив, вопреки обычаю, свою подпись не в конце текста, а над заголовком. Пусть будущие читатели узнают, что последнее слово осталось за ним.

* * *

Стоило ли столь долго и пространно доказывать, что общество всегда в состоянии отделить «овец от козлищ», даже тогда, когда кто-то пытается спекулировать на самых гуманных чувствах? Вероятно, да! Время подчас стирает из памяти детали и оставляет слишком общие воспоминания о том или другом событии. То, что было широко известно и не вызывало сомнений у современников, становится со временем предметом пересудов и кривотолков, в которых нетрудно уловить отзвуки былой полемики.

Чехов А. Повести и рассказы. Титульный лист

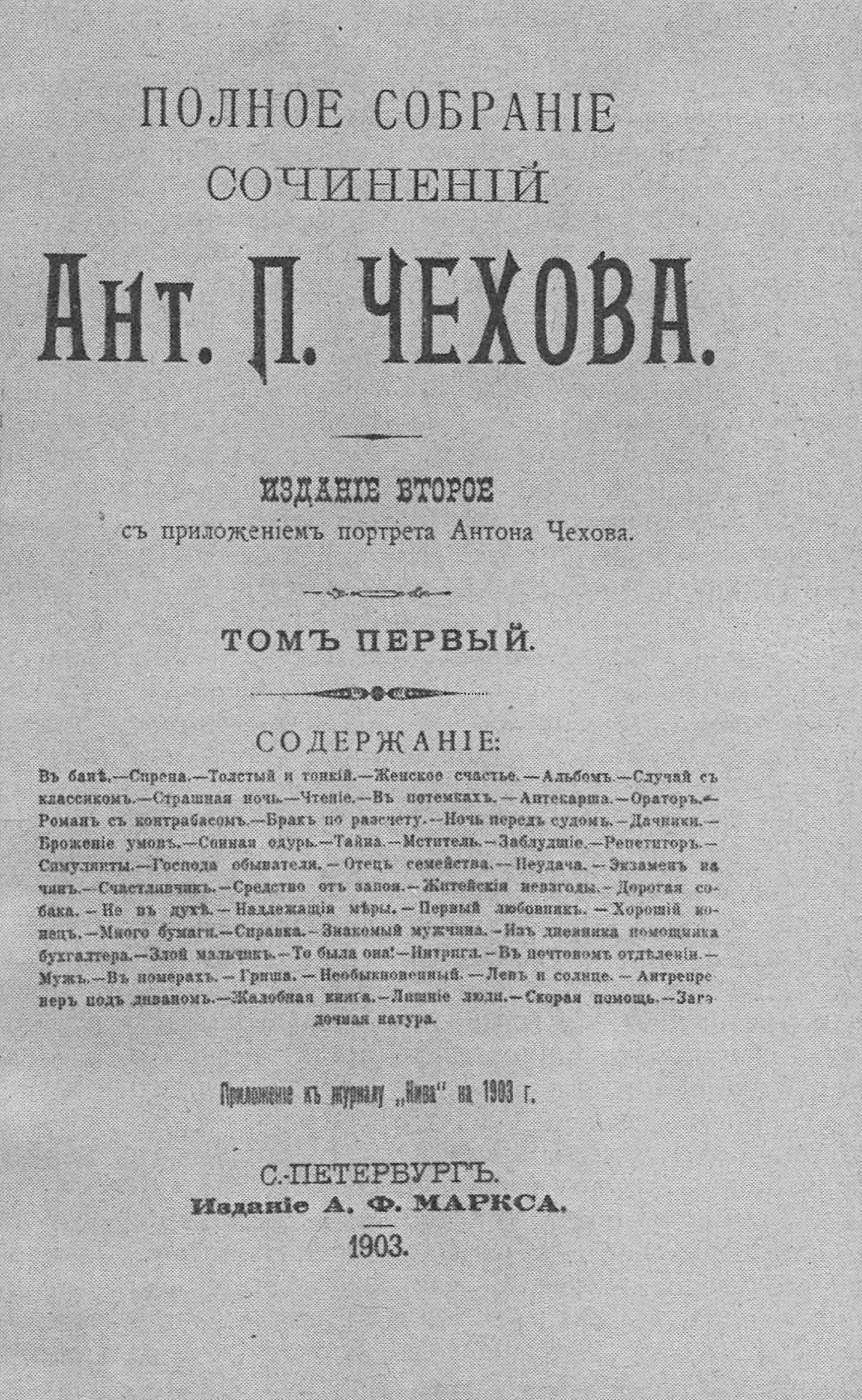

Чехов А.П. Полное собрание сочинений. Том первый. Фронтиспис и титульный лист

Примечания

В основу главы положен доклад «А.П. Чехов и его издатели», прочитанный автором 22 ноября 1974 г. на заседании секции книги Московского дома ученых АН СССР (Секция книги Московского дома ученых АН СССР. XXX лет. М., 1983. С. 45).

*. В одной из столичных газет был приведен иной расчет, исходивший из того, что общий номинал выпуска при тираже сочинений в 12 тыс. экз. составлял сумму в 180 тыс. руб. По мнению анонимного автора, в каждом томе насчитывалось около 25 печатных листов (в действительности объем был несколько меньшим). Отсюда делался вывод, что издание каждого тома обходилось Марксу около 2500 руб. (стоимость печатного листа при 12 тыс. экз. исчислялась в 100 руб.), 10 томов — в 25 тыс. руб., книгопродавческая уступка (у Маркса не было собственных магазинов) в 30% (аноним считал, что в данном случае она не превышала 20%) составляла 54 тыс. руб., реклама, пересылка и другие расходы — еще 26 тыс. руб. Таким образом, «набегало» примерно 105 тыс. руб. Следовательно, у издателя оставалось в кармане 75 тыс. руб. Но их он должен был возвратить в качестве гонорара автору. (Н.Г. О самооправдании г-на А.Ф. Маркса (Письмо в редакцию). — С.-Петербург. ведомости. 1904. 16 июля.)

**. Когда «Т-во А.Ф. Маркса» в 1911 г. переиздавало приложением к «Ниве», но уже в 23 томах, сочинения Чехова, то в него были включены многие из тех ранних произведений, которые автор по чрезмерной мнительности и придирчивости к себе исключил из первого собрания. «Остается лишь пожелать, чтобы в бумагах Чехова нашлось как можно больше материалов, годных к изданию, так тем более будет расти цифра вновь отпечатанных листов, а следовательно, и цифра чеховского литературного наследства. Сейчас оно, приблизительно выражается в тысячах 150—200», — писал один из его современников (Амфитеатров А.В. Курганы. 2-е изд., доп. СПб., 1909. С. 30—31).

1. Потапенко И.Н. Несколько лет с А.П. Чеховым // Чехов в воспоминаниях современников. 2-е изд., доп. М., 1959. С. 276.

2. Все ссылки даются по изданию: Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1974—1983. Т. 5. С. 226. Первая цифра (в тексте в скобках) обозначает том, последующие — страницы.

3. ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 2, д. 83, л. 41.

4. Сергеенко А.А. О Чехове // Ежемесячные лит. и популярно-науч. прилож. к журн. «Нива». 1904. № 10. С. 250.

5. Красный архив. 1929. № 6. С. 201, 202.

6. Там же. С. 199. Узнав о содержании телеграммы Суворина, Сергеенко пророчески писал, что она «мало привлечет к нему симпатий со стороны потомства» (Там же. С. 207).

7. Видуэцкая И.П. А.П. Чехов и его издатель А.Ф. Маркс. М., 1977. С. 37.

8. Там же. С. 21.

9. ГБЛ, ф. 331. к. 56, д. 36 а, л. 6—7 об.

10. Красный архив. 1929. № 6. С. 208—209.

11. Там же. С. 205.

12. Потапенко И.Н. Указ. соч. С. 276.

13. ГБЛ, ф. 331, к. 43, д. 113, л. 1.

14. Сергеенко А.А. Указ. соч. С. 239.

15. Архив А.М. Горького. М., 1954. Т. 4. С. 27.

16. Гитович Н.И. Летопись жизни и творчества А.П. Чехова. М., 1955. С. 732—734.

17. ГБЛ, ф. 331, к. 52, д. 10 в, л. 1—2.

18. Телешов Н.Д. А.П. Чехов // Чехов в воспоминаниях современников. С. 448.

19. Там же. С. 449—450.

20. Оригинал письма хранится в фонде А.Ф. Маркса в Центральном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ, ф. 335, оп. 1, д. 42, л. 1—4).

21. Видуэцкая И.П. Указ. соч. С. 151.

22. ГБЛ, ф. 331, к. 41, д. 15 б, л. 12 об.; Видуэцкая И.П. Указ. соч. С. 58.

23. Видуэцкая И.П. Указ. соч. С. 103.

24. Там же. С. 111—112.

25. Любошиц С.Б. В сутолоке жизни // Новости дня. 1904. 11 июля.

26. Архив А.М. Горького. Т. 4. 1954. С. 143.

27. ГБЛ, ф. 331, к. 56, д. 48 а.

28. ГБЛ, ф. 331, к. 51, д. 37 а.

29. Измайлов А. Чехов, 1860—1904. Жизнь. — Личность. — Творчество. М., 1916. С. 487, 488; Соболев Ю. Чехов. М., 1934. С. 242, 243; Дерман А. Чехов. М., 1939. С. 176.

30. Новое время. 1900. 13 (26) окт.

31. А.П. Чехов: Сб. док. и материалов. М., 1947. С. 5; Лит. Россия, 1968, 5 янв.

32. Видуэцкая И.П. Указ. соч. С. 75—76.

33. ГБЛ, ф. 331, к. 58, д. 48 б; Красный архив. 1929. № 6. С. 207.

34. Красный архив. 1929. № 6. С. 203, 207.

35. Незадолго до заключения договора (11 авг. 1898 г.) управляющий изданиями (конторой) «Нового времени» К.С. Тычинкин, которого Чехов весьма высоко ставил, писал о Сергеенко: «Вот неискренний-то господин! Я видел его не более двух часов, но, во-первых, узнал всю подноготную про Льва Толстого, разумеется, озаренную ореолом света и в волнах фимиама, а во-вторых, почти поругался с ним из-за Сократа. Что мне сергеенковский Сократ, но как-то даже приятно было хоть повздорить с ним. Такой нужный человек и такая у него непогрешимость» (ГБЛ, ф. 331, к. 60, д. 645). «Нудным и неискренним» человеком называл Сергеенко и сам Чехов.

36. ГБЛ, ф. 331, к. 58. д.48 б.

37. ЦГАЛИ, ф. 549, оп. 1, д. 307, л. 1—2.

38. ГБЛ, ф. 331, к. 51, д. 37 а.

39. Дорошевич В. «Новое время» и Чехов // Рус. слово. 1904. 8 июля.

40. «Когда знакомые спросили А.Ф. Маркса, зачем он изменил надпись на венке, он ответил таким образом: «Затем, что похороны Чехова — большое общественное дело. Если общественное мнение находит возможным в такую минуту отнять у меня звание «друга» Чехова — я должен повиноваться; какое право имею я удерживать его за собой, вопреки голосу общества? Будущее меня оправдает, а теперь я повинуюсь, отхожу в сторону и буду плакать о Чехове наедине с собою в своем углу...» (Аббадона. Из зарубежных откликов // С.-Петербург. ведомости. 1904. 19 нояб.).

41. Мщение г. Маркса // Рус. слово. 1904. 14 июля.

42. В дальнейшем этот факт использовал И. Василевский (Не-Буква) интерпретировав его по-своему, как акт «возмездия» за якобы непочтительные слова Чехова о Марксе (С.-Петербург. ведомости. 1904. 24 июля).

43. Дорошевич В.А.П. Чехов // Рус. слово. 1904. 3 июля. Этот раздел статьи Дорошевича перепечатала газета сына Суворина — А.А. Суворина (Русь. 1904. 5 июля).

44. Статья написана 6 июля 1904 г. — Цит. по: Амфитеатров А.В. Курганы. 2-е изд., доп. СПб., 1909. С. 22.

45. Суворин о Чехове // Рус. слово. 1904. 5 июля.

46. Новое время. 1904. 4 июля.

47. Там же. 8 июля.

48. Там же. 10 июля.

49. С.-Петербург. ведомости. 1904. 10 июля.

50. Аббадона. Из зарубежных откликов // С.-Петербургские ведомости. 1904. 19 нояб.

51. С.-Петербург. ведомости. 1904. 10 июля.

52. Кн. вестн. 1904. № 28. С. 835—837.

53. Минин П. Чехов и его издатель // Моск. ведомости. 1904. 13 июля.

54. Мещерский В. Дневники. Суббота. 10 июля // Гражданин. 1904. 11 июля.

55. Аз. В. Дешево стоит // Новости. 1904. 12 июля.

56. Суворин писал: «Как раз в это время составлялся проект о выкупе сочинений Чехова у г. Маркса, а с «приложением» их к «Ниве» они явились обесцененными на книжном рынке, насытив массу читателей, и разговоры о выкупе прекратились тотчас же» (Новое время. 1904. 10 июля). У читателя невольно могло создаться впечатление, что он был одним из инициаторов этого акта.

57. ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 2, д. 106, л. 12.

58. ГБЛ, ф. 331, к. 60, д. 645, Письмо от 5 января 1899 г. и др.

59. ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 2, д. 106, л. 9—10.

60. Там же, д. 83, л. 41—42; Свои публицистические статьи А.С. Суворин публиковал под единым заглавием «Маленькие письма», как правило, на второй полосе «Нового времени», с последовательной нумерацией.

61. Там же. С. 34—40.

62. Из общественной хроники // Вестн. Европы. 1904. № 8. С. 889—891.

63. Красный архив. 1929. № 6. С. 200.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |