Все сведения о ранних годах деятельности Маркса заимствованы фактически из двух источников: анонимной биографии, опубликованной на страницах принадлежавшего ему журнала, и двух очерков малознакомого с ним С.Ф. Либровича, опиравшегося при их написании на записи кратковременных бесед с издателем и легенды, сложившиеся вокруг его имени*. Поэтому достоверность некоторых из сообщаемых им фактов невольно вызывает сомнение. Так, если верить Либровичу, Маркс, приступая к делу, взял за образец известный немецкий журнал для семейного чтения «Gartenlaube» («Беседка в саду») и даже первоначально хотел назвать его «Беседкой»; только по настоянию первого редактора журнала В.П. Клюшникова он изменил своему намерению и наименовал его «Нивой».

С легкой руки Либровича факт этот приводится во всех публикациях, посвященных «Ниве». Однако известный исследователь русско-немецких культурных связей профессор О. Файл (ГДР) не считает «Беседку» аналогом «Нивы». По его мнению, лейпцигский журнал, основанный в 1853 г. Эрнстем Кайлем, носил ярко выраженный либеральный характер, в то время как «Нива» при жизни ее создателя была аполитична и только после его смерти журнал принял либерально-буржуазное направление. Феноменальный успех «Беседки» мог послужить стимулом для Маркса, но не более.

Различий между журналами было не меньше, чем общих черт. По литературному и художественному направлению немецкие иллюстрированные журналы для семейного чтения «Westernmans illustrierte deutsche Monatshefte» (Брауншвейг, 1856), «Daheim» (Лейпциг, 1864) и «Über Land und Meer» (Штутгарт, 1857) более близки «Ниве». Впрочем, и О. Файл считает, что для окончательного суждения требуется тщательное сравнение перечисленных журналов1. (Кстати, Маркс в годы своей службы в Правлении Варшавской железной дороги сотрудничал и в «Беседке» и в штутгартском журнале «Вокруг света». Но журналистика как таковая не была его призванием. Если судить по нескольким заметкам, опубликованным им в «Ниве», бойкостью его перо не отличалось).

Остался непроясненным и вопрос о том, кто же субсидировал начинание Маркса. Какой-то оставшийся нам неизвестным его знакомый, как сообщается в биографии, или же прав С.Ф. Либрович, живописующий эту историю таким образом: «Существовал в то время в Зимином переулке маленький не то ресторанчик, не то пивная, в которой собирались по вечерам немецкие приказчики, конторщики, мелкие коммерсанты — немцы и т. п. В числе усердных посетителей ресторанчика, его постоянных гостей, — «штаммгастов», как говорят немцы, — находился и молодой Маркс. Товарищи Маркса были все люди небогатые: у одного было накоплено рублей двести, у другого — триста, у третьего — сто. Но Маркс сумел их убедить, что можно начать дело и с небольшими средствами, и они, составив «капитал» в тысячу с чем-то рублей, передали его Марксу для основания журнала».

Так ли все точно было, как рассказывает Либрович, сейчас установить трудно2. По всей вероятности, первоначальный капитал, действительно, был составлен из мелких паев, выплаченных впоследствии Марксом своим сотоварищам в деле. Однако названная Либровичем сумма вызывает явное недоверие.

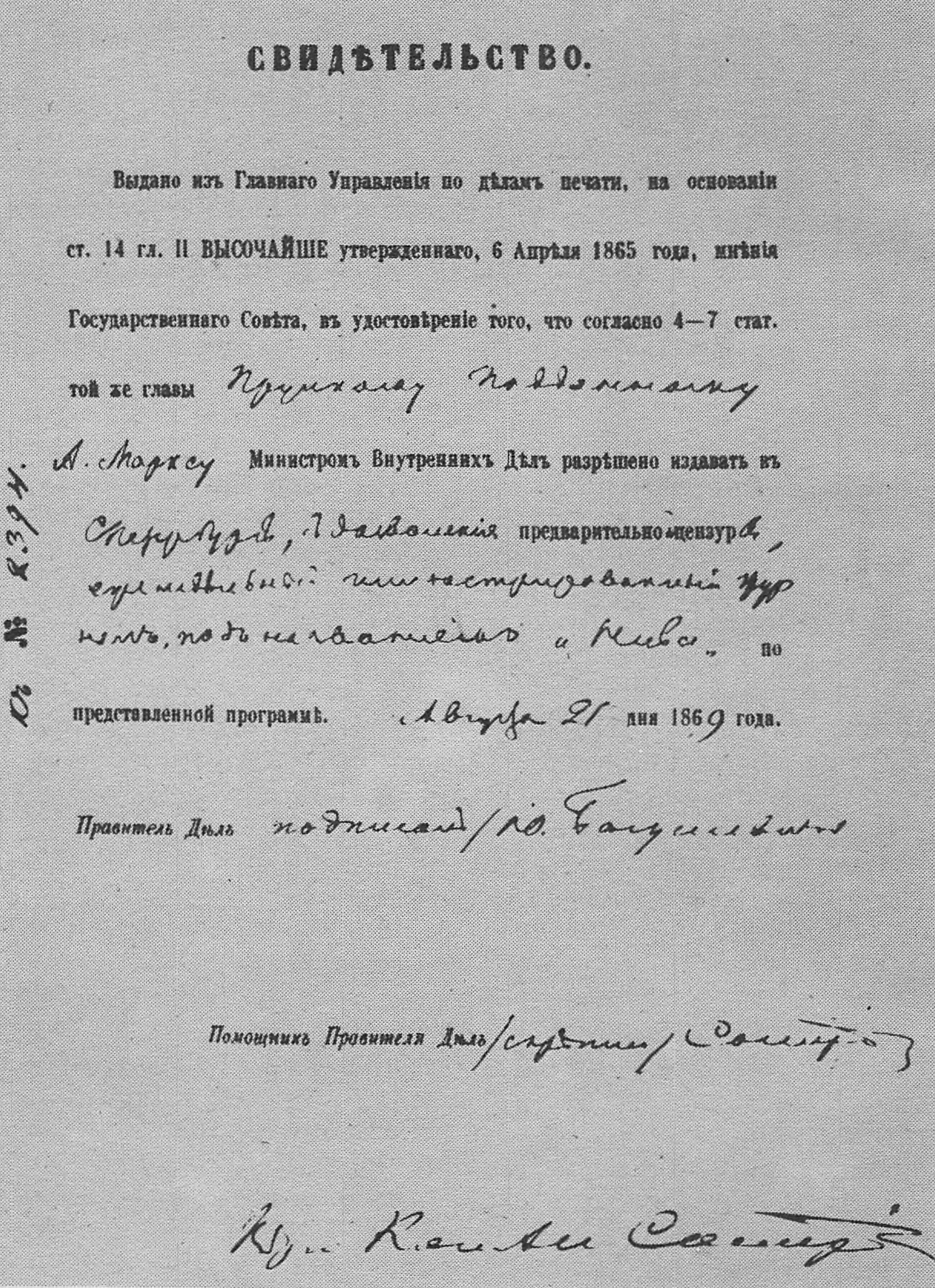

Получить разрешение на открытие нового журнала в то время было чрезвычайно сложно. «Временные положения» 1865 г. отменяли предварительную цензуру, что, бесспорно, облегчало ведение журнала или газеты, не касающихся «политики», но это ни в коей мере не свидетельствовало о намерении царского правительства содействовать увеличению их числа. Человек без имени и состояния, каким был Маркс, мог рассчитывать на благоприятное отношение властей лишь в случае приобретения им права на издание одного из существующих уже журналов. Это был самый простой и реальный путь к намеченной цели.

Свой выбор Маркс остановил на издании, носившем весьма причудливое название, но за почти двадцатилетнее существование так и не порадовавшем своих подписчиков регулярным выходом. Речь идет о «Живописном сборнике замечательных предметов из наук, искусств, промышленности и общежития», затеянном известным издателем Адольфом Александровичем Плюшаром еще в 1850 г.

Фирма Плюшара прославилась целым рядом замечательных иллюстрированных изданий, а также первой в XIX в., но неудачной попыткой выпуска в России «Энциклопедического словаря». Выходец из Франции, Адольф Плюшар сыграл видную роль в развитии русского книгоиздания, особенно типографского искусства и оформления книги. Его дом с магазином, находившийся на Морской улице, почти полвека «служил средоточием для всей интеллигенции Петербурга и его художественных классов»3.

Еще при жизни Плюшара соиздателем по «Живописному сборнику» стал В.Е. Генкель, который в 1869 г. после десятилетнего перерыва (но уже один) попытался возобновить издание. Однако успеха эта попытка не имела, поэтому Генкель охотно уступил свои права Адольфу Марксу, Сумма «отступного», уплаченная Генкелю, неизвестна, но трудно поверить в то, что «тысячи с чем-то рублей» хватило не только на приобретение «Живописного сборника», но и на выпуск первого номера «Нивы».

По прошествии четверти века издатель «Нивы» заявлял, что, определяя программу журнала, он сознательно отказался от «отстаивания тех или других политических идей и полемики», поставив своей целью «проведение в общество чисто семейных здравых начал». Он считал выбранное «направление» «одинаково достойным, как и задачу просвещения тех или других начал политических». По его словам, «Нива» всегда стремилась поместить «на своих страницах по возможности то, что может сплотить, соединить семью и оказать ей посильную помощь»4.

Справедливости ради следует отметить, что провозглашенная издателем программа в чистом виде в существовавших условиях не могла быть реализована. Монархические чувства воспитывались у читателя не только лицезрением многочисленных портретов особ царствующего дома (правда, помещаемых в «Ниве» в значительно меньшем количестве, чем в «Живописном обозрении» его бывшего друга Гоппе, получавшего за то правительственную субсидию), но и соответствующим отбором информации, литературного и художественного материала. Однако при всей консервативности «Нивы» первых лет издания многое ее отличало от откровенно охранительных изданий. Речь идет не о камуфляже, а о сущности журнала. Но именно такая позиция и устраивала больше всего наиболее дальновидных деятелей царского правительства.

Вряд ли Маркс был знаком с мнением на этот счет министра внутренних дел П.А. Валуева, писавшего во всеподданнейшем докладе «О положении дел в печати» (8 февраля 1868 г.), что в России нельзя надеяться ни на правительственную, ни просто на продажную печать: ни та, ни другая не будут пользоваться доверием читателя. Поэтому он призывал всемерно «поддерживать или поощрять льготами те частные издания, которые в сравнении с другими оказывались более покорными правительственным внушениям, или более сдержанными, или, так сказать, вообще менее противоправительственными»5. «Нива» представлялась именно одним из таких изданий. Забегая вперед, следует сказать, что «Нива» полностью оправдала возлагавшиеся на нее надежды. В отчете Петербургского цензурного комитета за 1872 г. указывалось, что журнал «в цензурном отношении следует причислить к самым благонадежным»6. По прошествии десяти лет это мнение подтвердил и другой министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов, ходатайствовавший за Маркса перед царем «по семейному делу». По его аттестации, направление журнала отличалось «полною благонамеренностью». За «все десятилетнее существование редакция не подавала повода ни к каким замечаниям в цензурном отношении»7.

Благорасположение властей во многом объяснялось тем, что в сложной обстановке подъема, а затем спада общественного движения 60— начала 70-х годов, революционных событий во Франции «Нива» представлялась изданием, способным отвлечь внимание обывателя от наиболее острых проблем современности. Программа журнала не оставляла на этот счет никаких сомнений. «Нива» мыслилась как еженедельный литературный, иллюстрированный двухлистный журнал, в котором основное место отводилось беллетристическим произведениям, меньше — познавательному материалу (биографии знаменитых людей, путешествия, описания городов, стран и т. п.), популярным статьям о науке, технике, искусствах, этнографии народов России, санитарно-гигиеническим вопросам. Ни один из пунктов программы журнала не насторожил начальника Главного управления по делам печати М.В. Похвиснева, и 21 августа 1869 г. он ее утвердил8.

Сомнения вызвала лишь кандидатура редактора журнала — Виктора Петровича Клюшникова. В истории русской литературы Клюшников известен как автор ныне прочно забытого антинигилистического романа «Марево». В описываемые годы он являлся ведущим сотрудником ежемесячного «учено-литературного и политического» реакционного журнала «Заря», только что начавшего выходить в Петербурге. В недолгий период своего существования (1869—1872) «Заря» проповедовала панславистские идеи, активно боролась с революционно-демократической идеологией и материалистической философией. Тем не менее в глазах III отделения Клюшников как писатель, касавшийся острых социальных проблем, представлялся «такою личностью, которой не может быть разрешено редактирование какого бы то ни было периодического издания», что и было отмечено в заключении. Причиной столь поспешного вывода послужила справка III отделения. В ней Клюшников аттестовался как автор романов и повестей в «новом, либеральном вкусе», стремящийся «доказать, что он человек передовой». Мнение это сложилось из явно неправильного прочтения романа «Марево», если он читался чиновником, составившим справку. Впрочем, последний честно признавался, что он писал ее со слов некоего сотрудника «Голоса», относившего Клюшникова «к плеяде либералов, которые, не уяснив себе цели своих стремлений», хотят «только удовлетворить мелкое свое тщеславие». В заключение автор справки отметил, что «в нравственном отношении. Клюшников просто пьяница».

Вероятно, узнав причину отказа, Маркс легко смог доказать ошибочность сложившегося о Клюшникове мнения как о либерале; что же касается его излишней приверженности Бахусу, то оно явно не могло служить отягчающим обстоятельством. Поэтому III отделение передало окончательное решение вопроса на усмотрение министра внутренних дел, который 4 сентября 1869 г. разрешил издание журнала, а неделей позднее — 10 сентября — утвердил Клюшникова редактором «Нивы»9.

Маркс приступил к делу без всякой раскачки. 18 декабря вышел первый номер «Нивы» на 1870 г., что дало возможность собрать в первый же год издания 9 тысяч подписчиков (тираж «Всемирной иллюстрации» Гоппе не превышал 11 тысяч экземпляров!). Это было неплохое начало, ведь многие популярные в то время петербургские газеты и журналы имели значительно меньше подписчиков, чем «Нива» (например, «Новое время» — 2828, «Голос» — 8801, «Отечественные записки» — 5787). Массовый тираж являлся основным условием существования «Нивы», так как подписная плата составляла всего 4 руб.

Программа журнала почти не менялась на протяжении жизни его издателя. В октябре 1871 г. он получил разрешение ввести в журнал отдел мод10. Так появляется первое еженедельное приложение к журналу — «Парижские моды», содержащее чертежи выкроек, узоры для рукоделия и рисунки. В сентябре 1873 г. Маркс получает дозволение прилагать к журналу «бесплатные премии, заключающиеся в книгах, картинках, фотографиях, портретах, географических и прочих картах, планах, общественных играх, календарях и т. п. изданиях». А еще через год выпускает в качестве приложений рисунки с выкроек и самые выкройки11.

Демократические круги встретили появление «Нивы» настороженно. Да и как иначе они могли отнестись к журналу, редактором которого был автор «Марева», представивший идеи революционной демократии чуждыми русскому народу, результатом происков «польской партии». Неудивительно, что «Искра» в одном из первых же своих номеров посвятила «Ниве» эпиграмму Д.Д. Минаева. Несмотря на откровенно саркастический характер, эпиграмма предопределила многолетний путь журнала:

Пусть твой зоил тебя не признает,

Мы верим в твой успех блистательный и скорый:

Лишь «Нива» та дает хороший плод,

Навоза не жалеют для которой12.

Увы! Действительно, потребовалось немалое количество «навоза», прежде чем на книжные полки читателей встали сочинения, их украсившие.

Подобно другим массовым журналам, «Нива» подвергалась жесткой опеке цензурного ведомства, внимательно следившего не только за политической направленностью журнала, но и за тем, чтобы на его страницах не появились материалы, способные хотя бы в малейшей степени поколебать установившиеся догматы; любые попытки в этом роде решительно пресекались.

В самом начале своей редакторской деятельности Клюшников, выпускник Московского университета по естественному факультету, попытался познакомить читателей «Нивы» с одним из наиболее примечательных открытий XIX в. — эволюционным учением Ч. Дарвина, которое в 60-е годы получило довольно широкое распространение и в России: в 1864 г. двумя изданиями вышла книга Дарвина «О происхождении видов путем естественного отбора родителей»; в 1868 г. — «Приручение животных и возделывание растений»; в 1871 г. дважды выходит «Происхождение человека и половой отбор». Последней из названных книг Клюшников решил посвятить специальную статью, которая состояла как бы из двух частей: введения, им написанного, и скомпонованных извлечений из книги (предназначалась для журнала «Нива». 1871. № 17).

Названная статья стала предметом особого рассмотрения цензурного ведомства. Член совета Главного управления по делам печати Д.И. Каменский отмечал, что в ней пропагандировались основные положения книги Дарвина, а доводы его критиков лишь упоминались. Уверения ее автора в том, что он не разделяет крайних взглядов Дарвина, оставались только уверениями. Уже сама постановка вопроса, по мнению цензора, заключала как бы предрешенный в пользу выдвинутых Дарвином положений ответ, «а сделанный с предвзятой целью подбор фактов — наглядное доказательство» сказанному. Поэтому комитет «счел неудобным позволить к печати в означенном журнале популяризацию гипотезы Дарвина, еще не разработанной строгою наукой, без достаточно серьезных опровержений». Уверения Маркса, что он как издатель руководствовался лишь целью «подорвать, насколько возможно, авторитет хотя признанного, но не всегда честного мыслителя и предостеречь от увлечения тех из читателей, которые не имеют возможности критически относиться к признанным авторитетам мысли», не возымели действия, и статья, «находящаяся в прямом противоречии с библейским преданием», была запрещена13.

В следующем году цензура попыталась запретить воспроизведение в «Ниве» рисунка, изображающего схематический разрез земной коры. На этот раз Каменский не поддержал коллег и принял иное решение. Справедливо ссылаясь на отсутствие в Библии упоминаний о периодах «формирования земных пластов», он утверждал, что рисунок никак нельзя было связывать с рассказом «священной истории о сотворении мира». А раз так, то он и не мог ей противоречить14.

В цензурных делах сохранилась корректура предназначавшейся к публикации в «Ниве» (май 1873 г.) статьи «Парижская швея», в которой полностью была приведена, правда в несовершенном переводе, «Песнь о рубашке» Томаса Гуда. Статья, проникнутая, по мнению цензуры, «социалистической тенденцией», не была разрешена к печати, так как рисовала безысходно тяжелое положение женщины-труженицы15. В том же году не была дозволена к печати статья «Медицинские советы», поскольку в ней утверждалось, что некоторые болезни носят социальный характер, а в следующем году была запрещена статья «Елка», в которой приводилась «переписка» богатой барыни по поводу устройства собачьей елки и вся эта затея сопоставлялась с положением бедных и голодных «двуногих»16. В начале 900-х годов цензура задержала номер журнала, в котором были помещены портреты А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского и Л.Н. Толстого. После настоятельных просьб редакции портрет Герцена был разрешен к воспроизведению; вычеркнутые из статьи упоминания о романе Чернышевского «Что делать?» восстановить не удалось, но кусок текста с характеристикой творчества Толстого, первоначально изъятый, был оставлен «в первозданном виде»17.

Никаких особо криминальных мыслей ни в одной из перечисленных статей не высказывалось; тем не менее для журнала, предназначенного широкому читателю, они представлялись цензуре-неподходящими. Исключалось все, что мало-мальски противоречило официальной точке зрения или воспринималось как призыв к противоправительственным действиям. Например, из декабрьского номера 1877 г. было изъято стихотворение Р. С-кого «На новый год», заключавшееся такими строками:

В этот миг должна заря свободы

Заблестеть над вольною страной...

Но быть может, ждать придется годы,

Чтоб тот миг увидеть золотой18.

«О силе гнета, тяготеющего над журналистикой, нельзя судить ни по числу предостережений, ни по числу журналов, приостановленных или вовсе запрещенных, — писал известный юрист академик К.К. Арсеньев. — Ни та, ни другая цифра не дает даже приблизительного понятия о числе статей, оставшихся ненапечатанными, о массе труда, потраченного понапрасну, о всем том, что могла бы сделать журналистика на пользу общества и что она не сделала из опасения навлечь на себя гнев административной власти»19. В известной мере сказанное относится и к «Ниве», хотя не следует и преувеличивать степень радикальности этого журнала. Тем более, что на ее страницах встречались случаи открытых выпадов против демократической журналистики. Так, например, в 1872 г. (№ 27) был помещен фельетон неизвестного автора, скрывшегося под псевдонимом «l'homme qui rit» (Человек, который смеется), направленный против «Отечественных записок». Любопытно отметить, что его автор использовал псевдоним Д. Минаева, которым тот подписывал свои произведения в другом журнале демократического направления — «Дело», частенько полемизировавшем с «Отечественными записками». Однако приписать этот фельетон перу Минаева нельзя, поскольку в тексте содержатся резко негативные оценки творчества Глеба Успенского, с которым поэт в те годы был дружен20.

Нашли отражение на страницах «Нивы» и антипольские и антисемитские взгляды ее редактора. Причем в пределах, которые даже для царской цензуры представлялись чрезмерными21. За год до этого в «Ниве» была опубликована антипольская повесть Вс. Крестовского «Пан Пшепендовский».

Подобного рода произведения не характерны даже для начального периода издания журнала. На протяжении многих лет существования «Нива» выпускалась в рамках «благонамеренности и аккуратности», не касаясь острых проблем общественно-политической жизни страны, постепенно все же склоняясь в своих симпатиях к идеям относительной либерализации государственного порядка.

Во многом такая позиция журнала объяснялась взаимоотношениями, сложившимися между издателем и редакторами журнала. Первоначально, занятый чисто административными делами, Маркс вряд ли мог оказывать какое-то влияние на литературно-художественное направление «Нивы». Но с упрочением экономических позиций журнала он все активнее стал вмешиваться в дела редакции. То и дело возникавшие конфликты привели к тому, что 5 сентября 1875 г. Маркс вынужден был подать в Главное управление по делам печати прошение такого содержания: «По случаю разных неприятностей и неаккуратности в исполнении своих обязанностей, я решил отказать редактора моего журнала «Нива» господина Клюшникова от дальнейшего редактирования издаваемого мною журнала». За день до этого сам Клюшников, обратившись в эту же инстанцию, заявил о сложении с себя «звания редактора журнала «Нива»»22.

Преемником Клюшникова стал Федор Николаевич фон Берг, утвержденный в декабре 1875 г. в должности редактора «Нивы»23. В начале своей литературной деятельности Берг принадлежал к либеральному лагерю. Его роман «Закоулок» был помещен в той же книжке «Современника», что и роман Чернышевского. Известен он был и как поэт, и как переводчик Г. Гейне. В конце жизни, став деятельным участником московской монархической организации, редактировал субсидировавшуюся В.К. Плеве газету «День». Скатившись к откровенному черносотенству, умер душевнобольным в 1909 г.

Что толкнуло Маркса на союз с Бергом, сказать трудно. Скорее всего, желание расширить круг авторов журнала, несколько переориентировать его направление. Но ровно через пол года, 3 мая 1876 г., Маркс вновь обращается в Главное управление по делам печати, сообщая, что Берг снимает с себя «по занятости» обязанности редактора, поэтому он просит назначить таковым Дмитрия Ивановича Стахеева. Поскольку кандидатура эта не вызывала у цензуры никаких опасений, 5 июня 1876 г. Стахеев был утвержден в должности редактора24.

Совершенно ныне забытый, Стахеев в свое время был известным писателем, правда, и тогда он отличался не столько силой художественного таланта, сколько своей религиозностью, что, однако, не отразилось на журнале. Будучи человеком от природы жизнерадостным, он вел знакомство со многими литераторами и художниками, в частности привлек в журнал своего земляка и близкого друга художника И.И. Шишкина.

Проработав два года редактором журнала, Стахеев в октябре 1878 г. был вынужден покинуть Петербург, и редактором «Нивы» вновь стал Ф.Н. Берг. Последовавшее затем десятилетнее сотрудничество Маркса и Берга отмечено, по свидетельству современников, неоднократными конфликтами, вынудившими издателя в конце концов обратиться в сентябре 1887 г. в Главное управление по делам печати с прошением «покончить <...> отношения к Федору Николаевичу Бергу как редактору <...> журнала»25. Просьба Маркса тут же была удовлетворена. Никаких кандидатур на вакантную должность у Маркса не имелось, и он не нашел ничего лучшего, как просить Клюшникова вернуться на свой прежний пост26.

Пять лет, до самой смерти в 1892 г., проработал Клюшников редактором «Нивы», но на сей раз ему отводилась лишь роль технического исполнителя воли издателя, сосредоточившего в своих руках бразды правления. С его смертью начался новый период в истории журнала. Именно с этого момента «Нива» обрела свое подлинное лицо. Облик журнала, определивший его место в истории журналистики, фактически сложился в последнее десятилетие перед кончиной Маркса. Таким он и остался в памяти потомков.

В самом конце 1892 г. редактором «Нивы» утверждается кн. Михаил Николаевич Волконский, автор многочисленных исторических романов, написанных в духе произведений Вс. Соловьева и Е.А. Салиаса. Роль «литературного правщика», которая ему отводилась Марксом, его явно не устраивала, и по прошествии двух лет он сложил с себя обязанности редактора27. Его место занял в мае 1895 г. Алексей Алексеевич Тихонов (псевдоним Луговой), который редактировал «Ниву» в течение последующих двух лет28.

О физиономии нового редактора журнала можно судить по весьма едкой характеристике, данной ему известным журналистом А.Р. Кугелем: «Луговой, подобно Надсону, был болен чахоткой, вел жизнь трезвую, аккуратную, считался поэтому, так сказать, в «лагере передового движения», и его глухому голосу, глухому черному сюртуку и глухому воображению вполне соответствовала осанка «либеральной укоризны». А между тем настоящего свободомыслия у Лугового не было ни на грош, как, впрочем, у значительного большинства так называемых либералов»29. Несмотря на полный контакт с издателем, содружество это из-за болезни Лугового оказалось непродолжительным.

После полугодовых поисков Маркс, наконец, останавливается на кандидатуре известного в те годы литератора Ростислава Ивановича Сементковского, которого 12 августа 1897 г. Главное управление по делам печати утверждает редактором журнала. (На этот раз цензурному ведомству понадобилось три месяца для одобрения назначаемой кандидатуры.) Сементковский работал в «Ниве» с 1895 г., руководя в течение десяти лет отделом критики и библиографии «Что нового в литературе?». По словам современника, он, «отметая резкую полемику, рисовал перед читателем в обстоятельной и нелицеприятной форме поступательное движение и развитие нашей новой литературы... По мнению Р. Сементковского, правительство и его деятельность создаются обществом и народом, следовательно, и источник окружающего нас зла коренится в нас самих».

Осенью 1904 г. болезнь заставляет Сементковского надолго уехать за границу, и на его место заступает Валерий Яковлевич Ивченко (псевдоним Светлов), известный своими публикациями более в области балета, чем литературы. Он был последним при жизни создателя журнала редактором «Нивы»30.

Каковы бы, однако, ни были общественные симпатии редакторов, издатель не давал ни одному из них возможности превратить журнал в групповой орган и публиковал произведения писателей различных направлений: либералов, консерваторов, писателей народнического толка (Н.В. Успенского) и так называемых декадентов (Д.С. Мережковского, К.Д. Бальмонта, Ф.К. Сологуба) и т. д. — всех, кроме откровенных реакционеров и шовинистов. Единичные отступления были сделаны лишь в самые первые годы существования журнала.

Первые три-четыре года истории «Нивы» — это годы борьбы за читателя, стремления прельстить его разнообразными бесплатными приложениями и премиями.

Гратификация, т. е. придание тому или иному органу печати бесплатных приложений, не имела до этого времени широкого распространения в русской практике. Маркс был первым, кто начал применять ее в столь высокой степени, рассматривая как важный стимул, содействующий экономическому успеху журнала. Примеру «Нивы» вскоре последовали многие издатели. Тогда Маркс решил усложнить характер приложений, включив в них литературный материал. Такого рода приложения обходились дороже, но зато в большей мере привлекали читателя. В отличие от конкурентов он видел в приложениях не только средство увеличить подписку, но и способ «расширить программу <...> журнала». Именно эту мысль он подчеркивал в своем отношении в Главное управление по делам печати в августе 1873 г.31 Однако прошло 15 лет, прежде чем характер приложений к «Ниве» кардинально изменился и место олеографий прочно заняли сборники литературно-художественных произведений.

В сентябре—октябре 1888 г. А.Ф. Маркс получил право увеличить подписную цену на журнал с 4 до 5 руб. и выпустить приложением к нему сборник из семи повестей и рассказов. Первый сборник в виде бесплатной премии он издал в том же году, а стоимость подписки повысил лишь со следующего года, одновременно почти вдвое увеличив объем приложения (в 1888 г. — 269 с.; в 1890 г. — 541 с.). Шаг этот, как позволяют судить некоторые факты, был сделан под давлением обстоятельств. Именно в эти годы конкуренты «Нивы» стали издавать в качестве приложений аналогичные сборники (например, с 1882 г. «Живописное обозрение») и расширять программы журналов (например, с 1884 г. — «Новь» А.М. Вольфа). Конкуренция обострилась в 1888 г., когда бывший сотрудник Маркса Вс.С. Соловьев приступил к изданию еженедельного журнала «Север», подобного «Ниве» по характеру и цене. Предпринимая издание, Соловьев демагогически заявлял, что делает это с целью «удовлетворить сознаваемую русским обществом потребность в доступном для всех литературно-художественном журнале чисто русского, отечественного направления»32. Несмотря на широковещательную рекламу, Вс. Соловьеву не удалось поднять подписку и привлечь к сотрудничеству известных писателей. Из небольшой группы сотрудников журнала выделялись лишь имена Г.П. Данилевского, Вс. В. Крестовского, Я.П. Полонского и К.К. Случевского.

Хотя «Север» влачил жалкое существование, Марксу волей-неволей приходилось учитывать возникшую опасность. Противостоять конкурентам он мог, только постоянно повышая качество литературного материала и расширяя его объемы. В то же время выйти из рамок установленной программы журнала он не мог. Оставалась лишь одна возможность — дальнейшее преобразование приложений к журналу. 19 сентября 1890 г. он просит Главное управление по делам печати разрешить ему преобразовать ежегодные сборники «Нивы» в ежемесячные приложения. Препятствий его просьба не встретила, и через три дня он получил соответствующее разрешение, при условии прохождения сборника через предварительную цензуру. Чуть позже он увеличил число книг приложения с 12 до 2433. В таком виде сборники выходили до 1894 г., когда они были преобразованы в фактически самостоятельное по характеру периодическое издание, выходящее параллельно основному журналу.

В середине 80-х годов тираж «Нивы» перешагнул стотысячный рубеж. Маркс добился невиданного еще успеха, но именно в нем-то и таилась для него наибольшая опасность. Тиражи «Нивы» упрямо свидетельствовали об образовании в России того самого книжного рынка, на завоевание которого не сегодня, так завтра должны были броситься его конкуренты. Марксу ничего не оставалось, как каждый раз в чем-то их опережать. Платя крупнейшим писателям фантастический гонорар (1000 руб. с листа), он добился того, что на страницах «Нивы» появляются имена, способные украсить любой первоклассный журнал.

Но все, что он ни делал, могли сделать и его конкуренты. Рано или поздно он должен был пустить в ход козырь, которым не обладал ни один из них. Так рождается идея приложения к «Ниве» бесплатных полных собраний сочинений крупнейших русских писателей.

Успех первого из них придает ему решимость, и в начале 1896 г. он обращается в Главное управление по делам печати с просьбой разрешить ему издание собрания сочинений русских писателей (речь идет только о русских авторах) в качестве приложений к «Ниве» «без предварительной цензуры, подобно тому как это было допущено относительно отпечатанного <...> в 1895 г. полного собрания сочинений Ф.М. Достоевского». 30 апреля его просьба была удовлетворена. К этому времени у него выработался план выпуска целой библиотеки подобных изданий. В первую очередь предполагалось издать собрание сочинений давнего автора «Нивы» Д.В. Григоровича, затем П.Д. Боборыкина, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова, С.Н. Терпигорева (С. Атавы), П.Н. Полевого, А.А. Фета34.

При всей широте программы журнала Маркс постоянно испытывал чувство страха за его судьбу. По его же словам, в первые годы существования журнала ему «приходилось все время дрожать, что вот-вот дело погибнет, что расчеты ошибочны... приходилось бегать по всему Петербургу, чтобы получить какие-нибудь сто-двести рублей на уплату срочного векселя, — вот когда нужны были крепкие нервы, сила воли, вера в успех»35.

Маркс обладал всеми этими качествами в избытке, имел, как тогда говорили, «железную руку» и умел проводить бессонные ночи за работой. Несмотря на прибыльность издания, он отказывал себе в элементарных вещах, так как вынужден был вкладывать в журнал все новые и новые средства. Он, как опытный шахматист, должен был рассчитывать свои действия на несколько ходов вперед. Известный в свое время беллетрист П.П. Гнедич, хорошо знавший Маркса, писал, что тот «с неослабеваемой энергией шел к намеченной цели, как истый шваб, побеждая все своим упорным трудом. Он сам рассказывал, как питался с женой сорокакопеечными обедами m-me Мильбрехт, не имея возможности держать дома своего стола, — это в то время, когда у него было 10 тысяч подписчиков. Он сам завертывал бездоставочным подписчикам журнал, сам принимал подписку, сам выписывал сотрудникам гонорар и довольствовался в день двумя бутылками пива. О даче, конечно, он и не думал, удовлетворяясь тем, что по вечерам ездил в Зоологический сад»36.

Дело, конечно, не в национальности издателя «Нивы». В умении «делать деньги» он мало чем отличался от своего младшего современника И.Д. Сытина, хотя последний родился не в Померании, а в Костромской губернии. Как Маркс, так и Сытин были издателями новой, капиталистической формации и с самого начала своей деятельности взяли курс на монополизацию облюбованного ими участка русского книжного рынка.

В издательском деле, как и повсюду, чем меньше издержки, тем больше прибыль. Но величина издержек в данном случае зависит от тиража. Чем выше тираж, тем выгоднее издавать книгу или журнал. Чем больше прибыль, тем больше возможностей у издателя привлекать лучших авторов, художников, красочнее выпустить то или иное произведение. Наконец, значительный тираж позволяет снизить номинал и тем самым увеличить круг покупателей. А раз больше покупателей, то выше тираж и т. д. Получается как бы замкнутый круг, из которого уже нельзя вырваться. Маркс одним из первых в русском издательском деле понял, что не повышением номинала, а, наоборот, снижением цены можно добиться успеха. Но, встав на этот путь, он вынужден был из года в год увеличивать тираж своего журнала, для чего ему пришлось не только приноравливаться к вкусу подписчика, но и учитывать его материальные возможности, так как контингент читателей мог расширяться только за счет менее обеспеченных слоев населения.

Однако издатель не может бесконечно снижать номинал, не сокращая производственных расходов. Поэтому Марксу постоянно приходилось расширять и модернизировать свое производство. Но зато одновременно, с неуклонной последовательностью увеличивался и тираж журнала: 9 тыс. экз. — в 1870 г., 30 тыс. экз. — в 1872 г., 70 тыс. экз. — в 1882 г., 102 тыс. экз. — в 1886 г., 115 тыс. экз. — в 1891 г., 275 тыс. экз. — в 1904 г.

На протяжении всех лет существования «Нива» оставалась самым дешевым «тонким» журналом, что и определило ее невиданную в анналах русской журналистики долговечность. Естественно, что с течением времени цены на журнал росли, но в пределах, не влиявших на сложившееся отношение к нему читателя.

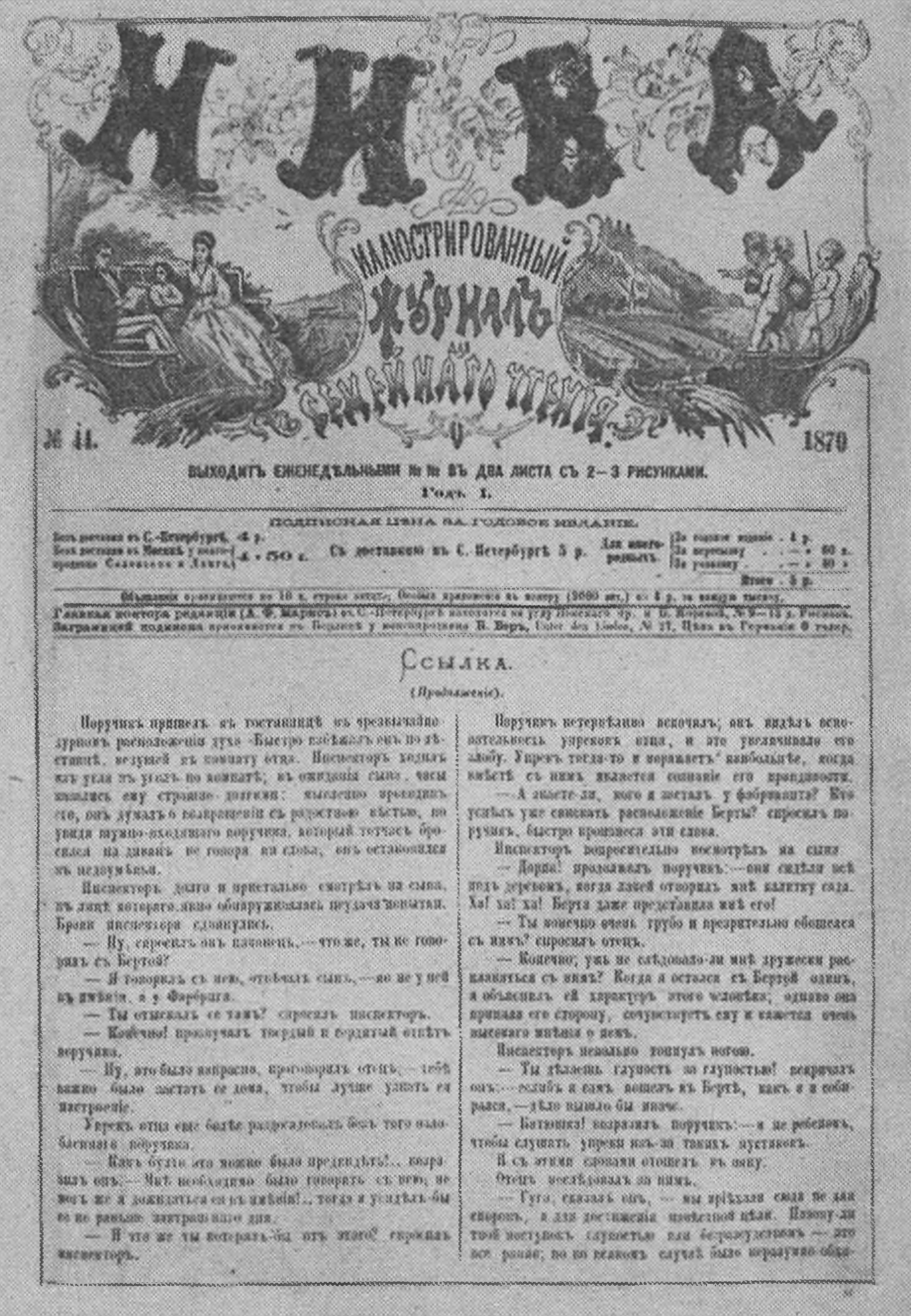

В 1870 г. годовая подписка составляла в Петербурге 4 руб. без доставки и 5 руб. с доставкой. В Москве соответственно: 4 р. 50 коп. и 5 руб. (Провинциальный подписчик получал журнал по наивысшей цене.) Через восемь лет (с 1879 г.) цены на журнал несколько увеличились: годовая подписка в Москве без доставки стоила 5 руб., с доставкой, как и в прочих городах империи, — 6 руб. (цена доставки петербургским подписчикам возросла на 50 коп.). Через десять лет, когда в качестве приложения к «Ниве» было дано полное собрание сочинений И.С. Тургенева, подписная цена опять поднялась. С 1898 г. «Нива» в Петербурге без доставки стоила 5 руб. 50 коп., с доставкой — 6 р. 50 коп., а в прочих городах — 7 руб. С 1903 г. годовая подписка вновь возросла на целый рубль (в этот год подписчики получили сочинения Н.С. Лескова и А.П. Чехова). Говоря о последовательном повышении подписной платы за журнал, не следует забывать и о повышении почтовых тарифов, общем вздорожании жизни, но главное, о последовательном увеличении объема приложений. Так, например, рекламное объявление «Нивы» на 1895 год обещало читателю, кроме очередных 12 книг собрания сочинений Достоевского, 12 сборников литературных приложений, две многокрасочные картины, большую карту железных дорог России, «необходимую... ввиду введенного удешевленного тарифа», и царский портрет. Ни один русский журнал не мог прельстить читателя столь обширными по объему материалами.

Благодаря, как бы мы сейчас сказали, широкой информативности «Нива» имела равное распространение как в столице, так и в провинции. Например, в 1900 г. в Петербурге имелось 40 500 подписчиков, в Москве — 18 000, в Привисленском крае — 8000, на Кавказе — 1500, в Сибири и на Дальнем Востоке — 7000, в Средней Азии — 4000 и т. д. Журнал выписывали даже на острове Беринга.

По классификации платных публикаций в дореволюционной печати, предложенной современным исследователем (индивидуальные публикации; объявления казенных и общественных учреждений и организаций; реклама зрелищных предприятий, ресторанов и печатных изданий; торговые, промышленные и финансовые публикации), легко заключить, что Маркс из-за специфики своего издания не мог использовать наиболее прибыльные из них37. Из объявлений государственных учреждений, являвшихся скрытой формой поддержки того или иного издания, на страницах «Нивы» время от времени появлялись только таблицы тиражей выигрышей в государственном банке, фактически исключались промышленные и финансовые публикации, реклама зрелищных предприятий и т. п. Основу платных публикаций «Нивы» составляли предложения услуг, торговые объявления и книжная реклама. Если учесть, что уже в 90-е годы прошлого века общий объем рекламы, помещенной в «Ниве» в течение года, достигал примерно 250 полос, можно прийти к заключению, что она составляла важный источник финансовых поступлений. Однако основным средством получения оборотного капитала всегда оставалась подписка. Именно широкий читатель оказал издателю ту поддержку, без которой немыслимо существование ни одного органа печати.

Каков он был по своему социальному составу? Анкетирования Маркс не проводил, тем не менее ответить на этот вопрос можно. Писатель В.Г. Авсеенко определил «нивского» читателя весьма образно и точно, назвав его «большой публикой маленьких кошельков»38. С полной уверенностью можно утверждать, что «Нива» являлась фактически единственным универсальным журналом, среди подписчиков которого уже в 80-е годы наряду с так называемой интеллигентной публикой имелось также значительное число рабочих и крестьян. Известно, например, что крестьяне Московской губернии выписывали в 1884—1885 гг. 22 экземпляра «Нивы», Новгородской — 13, кустари Мстеры Владимирской губернии в 1888 г. — 15 экземпляров. Контора одного петербургского завода выписывала до 100 экземпляров «Нивы», за которые взимали с подписчиков-рабочих по 40 копеек в месяц39.

Оптовым каналом проникновения «Нивы» в широкие массы являлись различного рода просветительские организации. В мае 1890 г. Министерство внутренних дел определило круг периодических изданий, которые «дозволялись» в народные библиотеки и читальни. Кроме журналов и газет по сельскому хозяйству, медицине, прикладного характера, а также правительственных и церковных, разрешалось выписывать лишь «Московские ведомости», «Биржевые ведомости», «Гражданин», издания типа «Благовест» и «Царь-колокол»40. Находившаяся в их ряду «Нива» резко отличалась от подобных изданий как по содержанию, так и оформлению, не говоря уже о качестве приложений.

Свидетельством широты социального состава подписчиков журнала «Нива» в известной мере могут служить и отзывы о нем читателей, людей незаурядных, оставивших свой след в истории отечественной культуры. Анализ этих высказываний свидетельствует, что журнал сыграл роль первоначальной школы для многих писателей и художников, вышедших из народных низов, вспоминавших его вне зависимости от своих эстетических и даже политических убеждений с глубочайшей благодарностью.

Сын николаевского солдата, «мальчик» одной из московских граверных мастерских, художник, чье имя ныне широко известно, Иван Николаевич Павлов вспоминал, как он подолгу «тайком рассматривал» чудом попадавшие в мастерскую отдельные номера «Нивы». Помещенные на ее страницах гравюры, Шаблера и Барановского казались ему «идеалом граверного искусства». По его собственному признанию, благодаря им в нем зародилась «мысль добиться такого совершенства, чтобы работать в «Ниве»», что в то время казалось несбыточной мечтой41.

Из чуть более обеспеченной семьи происходил другой советский художник, Евгений Адольфович Кибрик, мальчиком досконально проштудировавший полный комплект «Нивы» в библиотеке заштатного городка Вознесенска. «В сущности, это был почти единственный источник моих сведений о прекрасном мире искусства. В первую очередь я говорю об иллюстрациях, воспроизводивших картины... — писал он уже в наши дни. — В конце журнала помещались сведения о художественных выставках с репродукциями лучших картин и краткими аннотациями на показанные на выставках произведения. Этот раздел журнала меня притягивал особенно сильно. Выставки дипломных работ императорской Академии художеств, Союза русских художников, Обществ акварелистов, передвижников, «Мира искусств», персональные выставки — все они обычно представлялись в журнале»42.

«Первым моим знакомством с Пушкиным я обязан популярному тогда журналу «Нива». В 1899 г. праздновалось столетие со дня рождения Пушкина, и «Нива» разослала своим подписчикам специальное приложение, целиком посвященное памяти великого поэта», — пишет известный московский педагог В.В. Литвинов43. В то же время можно привести примеры иного рода, содержащие диаметрально противоположные отзывы, исходящие, как правило, от людей, имевших в детстве возможность пользоваться лучшими источниками знания, чем «Нива». Так, Кузьма Сергеевич Петров-Водкин считал, что «иллюстрация до Врубеля была настолько в забросе, настолько опошлена старухой «Нивой», что мы совершенно игнорировали эту область, отдав ее во владение Каразиным, Пановым, Павловым»44. Того же мнения придерживался писатель Сергей Бобров, утверждавший, что в «Ниве» «царствовали уморительные ремесленники вроде Ижакевича, Табурина, Соломки, Елизаветы Бем. Там даже несложный, Шишкин был редкостью»45.

Значительно большей объективностью отличается отзыв О.Э. Мандельштама, для которого «Нива» была столь же неприемлема, как для Петрова-Водкина и Боброва, однако он считал, что для определенных групп читателей она являлась наиболее доступным средством образования: «О эти годы, когда <...> «Нива», «Всемирная новь» и «Вестник иностранной литературы», бережно переплетаемые, проламывали этажерки и ломберные столики, составляя надолго фундаментальный фонд мещанских библиотек. Сейчас нет таких энциклопедий науки и техники, как эти переплетенные чудовища. Но эти «Всемирные панорамы» и «Нови» были настоящим источником познания мира»46. Более того, в специальной литературе встречается мнение, что многие работы русских, да и не только русских, художников были обязаны своей художественной популярности «именно этому журналу (т. е. «Ниве». — Е.Д.), обильно сопровождавшему репродукциями литературный материал»47.

Несмотря на противоречивость приведенных оценок, все же можно сделать некоторые выводы как о реальной эстетической ценности журнала, так и относительной, если иметь в виду определенные категории читателей. Два обстоятельства дают тому основания: громадный успех (о чем можно судить по тиражу) и тот факт, что за 20 лет, с 1870 по 1889 г., в Петербурге возникло 29 иллюстрированных журналов, в Москве — 10, в провинции — 5, которые, по сути дела, явились эпигонами «Нивы». Все они оказались недолговечны, одна «Нива» просуществовала почти полвека.

По-разному пытались истолковать ее успех современники. М.Е. Салтыков-Щедрин объяснял его духом времени, глубокой апатией, охватившей русское общество в годы реакции, политикой подавления прогрессивной печати, неспособной оказать, в силу сложившихся обстоятельств, конкуренции подобным изданиям. С горечью писал он в начале 1884 г. Д.Н. Мамину-Сибиряку: ««Нива» имеет 90 тысяч подписчиков. Ничего подобного наши большие журналы и во сне не видели. И вот второй год, как подписка, вместо увеличения все идет книзу. Чувствуется какая-то усталость всюду: книга не интересует, всякий выписывает или газету, или иллюстрированный журнал»48.

С.Ф. Либрович считал, что успех этот «основан был на трех китах»: премиях, исторических романах Соловьева, которые читались запоем среднею публикою, и умением Маркса выбирать доступный для масс иллюстрационный и литературный материал49. Примерно такого же взгляда придерживался антагонист Маркса — А.С. Суворин. По мнению его газеты, невиданный успех «Ниве» создал покойный Вс.С. Соловьев своими романами, которые с 1876 г. в течение семи лет не сходили со страниц этого журнала50. Распространению журнала способствовали также и «приложения в виде альбомов и олеографий», которые удовлетворяли невзыскательному вкусу, главным образом, провинциалов и среднего круга читателей. «Новое время» приписывало основную роль в становлении журнала его первому редактору — Клюшникову, а появление собраний сочинений русских писателей в качестве приложений объясняло только интересами конкуренции.

Диаметрально противоположной точки зрения придерживался А.В. Амфитеатров, который видел «корень успехов «Нивы» в добросовестности в отношении «потребителя», какою дышало все существо покойного Маркса»51.

Вряд ли кто станет отрицать, что приложения и премии к журналу способствовали его распространению. Но никакие приложения не спасли бы «Ниву», если бы сам журнал не представлял определенного интереса для читателя. «Новое время» с полным основанием писало, что, не выдержав конкуренции, фактически «потерпели крушение «Живописное обозрение», «Всемирная иллюстрация» и др. иллюстрированные журналы». Но ведь перечисленные журналы также давали подписчикам различные приложения и премии. «Живописное обозрение», например, с 1882 г., ежемесячно, а потом и еженедельно, в качестве премии выпускало сборник «Романы, повести, рассказы».

Столь же неосновательно мнение, что «наибольший успех» «Ниве» создал Вс.С. Соловьев. Романы Соловьева печатались в «Ниве» с 1876 по 1884 г. За это время тираж журнала действительно поднялся с 30 до 80 тысяч экз. Но ведь когда Вс. Соловьев начал в 1888 г. издавать еженедельный журнал «Север», то его не спасли ни собственные исторические романы, ни «Масоны» А.Ф. Писемского. Не следует забывать и того, что Г. Гоппе, приступив к изданию «Огонька», привлек к участию в нем другого, не менее известного в те годы романиста — гр. Е.А. Салиаса. Однако и в этом случае исторические романы не принесли журналу популярности.

Неправомерны и рассуждения о главенствующей роли Клюшникова, действительно, во многом способствовавшего успеху «Нивы», но отнюдь не в такой значительной степени, как это казалось антагонистам Маркса. За 35 лет сменилось несколько редакторов, не говоря уже о сотрудниках «Нивы», но характер журнала все эти годы оставался таким, каким замышлял его издатель.

Но, пожалуй, самым важным в цепи доводов, умаляющих заслуги Маркса, является попытка представить его эдаким купцом, с одинаковым успехом торгующим колониальными товарами и произведениями искусства. Речь, в сущности, идет о принципиальном положении: действительно ли просветительская деятельность в жизни Маркса являлась чем-то случайным, в крайнем случае производным от чисто экономической? Ведь даже И.Н. Потапенко, чрезвычайно высоко ее оценивавший, писал, что Маркс «думал только о своем деле, о наилучшей постановке и об укреплении его... Только потому оно и удалось ему так блестяще. Если бы было иначе, если бы он предпринимал свои действия ради просвещения, то далеко еще не решено, что дело также удалось бы»52. Скептицизм Потапенко и предвзятость Суворина — вещи далеко не одинаковые, хотя и свидетельствуют об ограниченности их взглядов и неверии в силу того самого «общества», от имени которого они выступали. Тем не менее было бы ошибкой не прислушаться к критическим замечаниям современников, подчас весьма объективно отмечавших недостатки журнала (даже если в них слышится некоторая пристрастность).

Принято считать, что по качеству воспроизведений иллюстраций «Нива» не уступала лучшим зарубежным изданиям. Однако далеко не всегда они удовлетворяли требованиям авторов. Так, в 1895 г. В.М. Васнецов писал одному из своих корреспондентов, что в «Ниве» помещена «невозможно дурная гравюра с «Богоматери», находящейся в Аничковом дворце»53. (Поскольку в дальнейшем на страницах журнала были воспроизведены принадлежащие художнику росписи Владимирского собора и другие его картины, можно предположить, что стороны достигли взаимопонимания.)

Я.П. Полонский считал, что после смерти Клюшникова «Нива» «во всех отношениях, в особенности по рисункам, стала ниже <...> «Ниву» перещеголяли не только «Всемирная иллюстрация», но даже «Север»»54.

Если претензии Васнецова и Полонского относились к технической стороне дела, то Салтыкова-Щедрина не удовлетворяло, как уже известно, направление журнала в целом, да и отдельные публикации вызывали весьма едкие его замечания. «Нельзя себе представить, что это за глупость», — писал он после прочтения воспоминаний Полонского о Тургеневе55.

Как ни странно, еще более резко отзывался о «Ниве» Н.С. Лесков (здесь необходимо отметить, что все приводимые высказывания взяты из частных писем, отнюдь не предназначавшихся для публикации). На предложение С.Н. Шубинского (редактора журнала «Исторический вестник») послать приветствие Марксу по случаю 25-летия журнала Лесков ответил отказом: «Я еще перелистывал «Ниву» и все искал там добрых семян для засеменения молодых душ и не нашел их: все старая, затхлая ложь, давно доказавшая свою бессильность и вызывающая себе одно противодействие в материализме. Как бы интересно было прочесть сколько-нибудь умную и сносную критику изданий этого типа, которые топят семейное чтение в потоках старых помоев, давно доказавших свою непригодность и лицемерие. Не могу себе уяснить, что тут можно почтить поздравлением?! Разве то, что, может быть, можно бы издавать и хуже этого... но, может быть, и нельзя. Впрочем, по «Игрушечке» судя, — можно». В другом письме он еще более категоричен и называет журналы «Игрушечку», «Родину» и «Ниву» «дерьмом»56.

Негативную оценку журнала нельзя объяснить лишь сложностью характера писателя, подверженного частым приступам раздражения, не лишено основания и предположение, что она вызвана неудачной попыткой Лескова опубликовать в «Ниве» свою повесть «Оскорбленная Нетэта» (о чем подробнее будет сказано в дальнейшем). В то же время сопоставление слащавого детского журнальчика «Игрушечка» и откровенно коммерческого журнала «Родина», в котором стыдились сотрудничать мало-мальски себя уважающие писатели, с «Нивой» носит явно пристрастный характер, хотя во многом это вызвано различиями в понимании предназначенности и сущности так называемой народной литературы писателем и его издателем. Здесь не место касаться названной проблемы, но одно несомненно — «Нива» не отвечала многим требованиям Лескова, декларируемым в статьях по этому вопросу57.

Неизвестно, по каким причинам, но в конечном счете Лесков изменил первоначальному намерению и послал приветствие Марксу, которое было заключено в специальный альбом, поднесенный издателю «Нивы» в день юбилея (наряду с автографами Н.С. Лескова, Д.В. Григоровича, П.Д. Боборыкина, П.И. Вейнберга, Н.П. Вагнера, А.Н. Майкова, Д.С. Мережковского, А.А. Писемского, Я.П. Полонского, К.К. Случевского, И.М. Фофанова и других в нем были помещены оригинальные рисунки и акварели И.К. Айвазовского, Ю.Ю. Клевера, М.П. Клодта, Н.Е. Маковского, М.О. Микешина, И.Е. Репина, И.И. Шишкина и других художников). К сожалению, местонахождение этого альбома неизвестно, поэтому нельзя привести слова, которыми писатель почтил юбиляра58.

Сотрудниками «Нивы» в полном смысле этого слова можно назвать А.Н. Майкова, печатавшегося в журнале с первого номера, Д.В. Григоровича, Я.П. Полонского, К.К. Случевского, Н.В. Успенского, А.А. Фета. Единичными произведениями были представлены П.А. Вяземский, Г.П. Данилевский, Н.С. Лесков, Д.Н. Мамин-Сибиряк, А.К. Толстой, Ф.И. Тютчев.

Основными авторами «Нивы» являлись, писатели, не имевшие громких имен, но пользовавшиеся симпатиями определенных кругов читателей, внимательно следивших за их творчеством. К их числу в первую очередь следует отнести Ф.Н. Берга, М.Н. Волконского, П.П. Гнедича, Н.Н. Каразина, В.П. Клюшникова, А.Я. Максимова, Вас.И. Немировича-Данченко, И.Н. Потапенко, Е.А. Салиаса, Вс. С. Соловьева, Д.И. Стахеева, К.М. Фофанова и А.А. Коринфского.

В то же время Маркс стремился привлечь к журналу и так называемых «молодых» писателей, ставших вскоре славой русской литературы. Чехов был представлен на страницах литературного приложения двумя лучшими своими произведениями: повестью «Моя жизнь» (1896) и рассказом «Ионыч» (1898), Бунин — шестью стихотворениями (1896), Бальмонт — тремя (1896—97), Мережковский — тридцатью двумя произведениями (1891—1896). Немало усилий предпринял Маркс, чтобы привлечь к журналу М. Горького. Сохранилось его письмо к писателю (11 декабря 1903 г.), где он, ссылаясь на их общую знакомую, с «радостью» принимает сообщение о согласии Горького напечататься в «Ниве». Не интересуясь ни характером рукописи, ни ее объемом, он просит лишь об одном: «...не отказать в любезном сообщении условий вашего сотрудничества»59. (Почему писатель изменил свое первоначальное намерение, нам неизвестно.)

Из двух тысяч авторов, опубликовавшихся в журнале за первые 30 лет его существования, может быть, сотня-другая известны современному читателю. Имена других безвозвратно канули в Лету. Каждый номер журнала был хорошо продуман и содержал разнообразный материал, призванный не одним, так другим привлечь внимание читателя. Тематическая и жанровая широта опубликованного за этот период материала — удивительна. На страницах журнала и литературного приложения к нему было напечатано почти 1500 романов, повестей и рассказов, около 1000 стихотворений, свыше 2000 биографий, около 800 исторических очерков, около 1000 описаний различных изобретений; помещено около 1500 материалов естественнонаучной и медицинской тематики, свыше 1500 — по географии и 2500 — краеведческого порядка; опубликовано более 1900 заметок библиографического характера и т. д.

Беллетристика составляла ядро журнала, но, как видно из приведенных цифр, успех «Нивы» слагался из умелого сочетания разнохарактерного и разнотемного материала, который в своей совокупности должен был составить круг семейного чтения. Поэтому все его отделы были как бы равнозначны и формировались в расчете на целостное восприятие. Каждый номер журнала должен был отражать круг интересов современного человека, но с одной особенностью — он предназначался не для индивидуального, а для семейного чтения, что в пореформенной России оказалось как нельзя кстати; поэтому воспитательная функция журнала играла столь же важную роль, как и эстетическая, и познавательная.

Время подсказало Марксу форму его журнала, характер подачи материала, которые, в свою очередь, определили тип издания. Возможно поэтому в пореволюционные годы все попытки восстановить подобные «Ниве» издания не принесли успеха. «Я часто думаю о том, как хорошо было возродить стародавнюю традицию совместного чтения вслух, — совсем недавно писал академик Д.С. Лихачев. — Тут дело не в информации, которой у нас сегодня и без того предостаточно. Важно соприкосновение душ членов семьи и непременно в «разновозрастном составе»»60.

Говоря о специфике «Нивы», ее отличии от других «тонких» иллюстрированных дореволюционных журналов, вероятно, и определившем ее успех (в конце концов, Маркс мог придумать и иную форму распространения прилагаемых к ней собраний сочинений по дешевой цене), следует указать еще на одну особенность материала, публикуемого в «тематических» отделах журнала (исключая литературный и иллюстративный). Собранный воедино, в годовых подборках, он мог бы составить своеобразные научно-практические энциклопедии и хроники-ежегодники событий, столь разнообразен и разноаспектен он был. Следует, однако, отметить, что в значительной своей части материал этот был компилятивен, много публиковалось переводов, библиографические материалы подчас подменяли критические, но все делалось на достаточно высоком профессиональном уровне, в значительной мере силами постоянных сотрудников журнала.

По мере возможности работники редакции пытались привлечь к сотрудничеству известных ученых, обладавших даром популяризации. Так, с циклами статей выступили в журнале знаменитый гигиенист Ф.Ф. Эрисман и не менее знаменитый педагог П.Ф. Лесгафт. На страницах «Нивы» была помещена оригинальная статья Р. Коха и целый ряд статей, ему посвященных, и т. д.

Хотя редакция всячески избегала публикации материалов полемического характера, все же отдельные статьи, помещенные в литературных приложениях к «Ниве», отмечены исключительной остротой и надолго остались в памяти читателей. Таковы, например, статья И.Е. Репина «Николай Николаевич Ге и наши претензии к искусству» (1894), направленная против модернистских течений в живописи, и статьи практически штатного в 90-е годы сотрудника «Нивы» И.Э. Грабаря. Одна из них — «Упадок или возрождение» — произвела, по словам автора, «целый переполох, и с нее вообще ведет начало пропаганда новейшего искусства»61.

Неравнодушный к живописи и музыке, Маркс много места в журнале уделял обзорам и описаниям выставок, музеев, аукционов, музыкальным обозрениям и т. п. Недаром вскоре после его смерти глава русского символизма В.Я. Брюсов писал К.И. Чуковскому, что «Нива», где «Блок**, Верхарн и Ваша статья об нас62, становится любопытна. Нельзя ли мне, пристыженному, изменить свою суровость и, согласившись теперь на когда-то переданное Вами приглашение, получать ее, как сотруднику. За последнее время я дал свое имя «Образованию» и «Русской мысли», а, право, «Нива» ничем не хуже»63.

Вместе с тем в широкой панораме, демонстрирующей процесс развития искусства, литературы, естественных наук, промышленных достижений, событий внутренней и международной жизни, читатель «Нивы» не мог найти материалов, раскрывающих социальную природу этих явлений. Так, например, процесс Дрейфуса освещался в «Ниве» с явным сочувствием к обвиняемому, хотя его социальные мотивы старательно затушевывались. Впрочем, придерживаясь иного направления, журнал бы просто не мог существовать. Поэтому, видя всю классовую ограниченность его программы, нельзя не согласиться с Леонидом Леоновым, ставившим в пример «старую «Ниву», немало поработавшую как в государственном деле развития и поддержки русской литературы, так и в государственном деле семейного чтения при мирной вечерней лампе»64.

Свидетельство на право издания «Нивы»

Обложка журнала «Нива» № 44 за 1870 год

Ю.О. Грюнберг. Портрет В. Серова

Примечания

*. Кроме того, в книге широко использован биографический материал, содержащийся в номере «Нивы», посвященном его кончине (Нива. 1904. № 50). Автор отдает себе отчет о свойственной журналу гиперболизации заслуг издателя, привлекая лишь факты, не вызывающие сомнения в их достоверности.

**. Брюсов имел в виду стихотворение А. Блока «Ты прошла голубыми путями...» (Нива. 1906. № 49). В дальнейшем поэт опубликовал в «Ниве» и ежемесячных приложениях к журналу целый ряд стихотворений.

1. Файл О. Указ. соч.

2. Либрович С.Ф. Указ. соч. С. 386. В биографии Маркса, опубликованной в «Ниве» при жизни ее издателя, сообщалось, что, «заручившись капиталом, который был доверен ему одним из его друзей, он... решился приняться за издательство и издал две-три книги» (Нива. 1894. № 53. С. 17). Возможно, одно не противоречит другому. В первом случае имелось в виду издание журнала, во втором — упомянутые книги.

3. Андерсон В.Л. Семейство Плюшар — типографы // Рус. библиофил. 1911. № 1. С. 26—43.

4. «Нива» (1870—1889) // Нива. 1894. № 53. С. 23.

5. Теплинский М.В. Указ. соч. С. 43.

6. ЦГИА, ф. 776, оп. 11, д. 154, ч. 1, с. 203 об.

7. Там же, оп. 4, д. 329, л. 129—130, 172—173.

8. ЦГАЛИ, ф. 335, оп. 1, д. 1, л. 1.

9. ЦГИА, ф. 776, оп. 4, д. 329, л. 5, 7, 10, 12; ф. 777, оп. 2, д. 51, л. 30; ЦГАОР, ф. 109, 1869, д. 14, ч. 1, л. 117, 118, 119, 132.

10. ЦГАЛИ, ф. 335, оп. 1, д. 2, л. 1.

11. Там же, л. 2, 3.

12. Искра. 1870. № 3. С. 128. (То же см.: Минаев Д.Д. Соб. стихотворений. Л., 1947. С. 206.)

13. ЦГИА, ф. 776, оп. 2, д. 8, л. 572—575; ф. 777, оп. 2, д. 51, л. 17; ф. 776, оп. 4, д. 329, л. 40, 41, 41 а, 43, 44 об.

14. Там же, оп. 2, д. 10, л. 521—524 об.

15. Там же, ф. 777, оп. 2, д. 51, л. 67.

16. Там же, л. 95, 81.

17. ЦГАЛИ, ф. 446, оп. 1, д. 313, л. 1; ЦГИА, ф. 777, оп. 2, д. 51, л. 234.

18. ЦГИА, ф. 776, оп. 2, д. 51, л. 122.

19. Розенберг В. и Якушкин В. Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. М., 1905. С. 134.

20. Ямпольский И. Дмитрий Минаев // Минаев Д.Д. Указ. соч. С. XIX.

21. ЦГИА, ф. 777, оп. 2, д. 51, л. 34, 39.

22. Там же, ф. 776, оп. 4, д. 329, л. 79, 80.

23. Там же, ф. 777, оп. 2, д. 51, л. 101, 127.

24. Там же, ф. 776, оп. 4, д. 329, л. 100, 106.

25. Там же, л. 112, 116.

26. Там же, л. 141, 145.

27. Там же, ф. 777, оп. 2, д. 51, л. 164, 169; ф. 776, оп. 4, д. 329, л. 174.

28. Там же, ф. 777, оп. 2, д. 51, л. 190, 206; ф. 776, оп. 4, д. 329, л. 185.

29. Кугель А.Р. Листья с дерев. Л., 1926. С. 24.

30. ЦГИА, ф. 777, оп. 2, д. 51, л. 213; ф. 776, оп. 4, д. 329, л. 189, 244, 252; Глинский Б.Б. Р.И. Сементковский // Ист. вестн. 1916. № 9. С. 752.

31. ЦГИА, ф. 776, оп. 4, д. 329, л. 65, 66, 69.

32. Русские ведомости. 1888. 1 янв.

33. ЦГИА, ф. 777, оп. 2, д. 51, л. 146, 151; ф. 776, оп. 4, д. 329, л. 150, 151; д. 51, л. 151, 230.

34. Там же, ф. 777, оп. 2, д. 51, л. 204; ф. 776, оп. 4, д. 329, л. 168, 180.

35. Либрович С.Ф. Указ. соч. С. 389.

36. Гнедич П.П. Книга жизни. Воспоминания, 1885—1918. Л., 1929. С. 111.

37. Боханов Н.Н. Буржуазная пресса России и крупный капитал. Конец XIX в. — 1914 г. М., 1984. С. 89.

38. Авсеенко В. Кружок беллетристов «Нивы» в 70-х годах // Нива. 1904. № 50. С. 1006.

39. Пругавин А.С. Запросы народа и обязанности интеллигенции в области умственного просвещения. М., 1890. С. 95, 97, 99—101.

40. Пругавин А.С. Указ. соч. С. 536—537.

41. Павлов И.Н. Жизнь русского гравера. М., 1963. С. 48.

42. Кибрик Е.А. Всегда открытие // Новый мир. 1980. № 1. С. 129—193.

43. Литвинов В.В. Встреча в снегу. М., 1983. С. 46.

44. Петров-Водкин К. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., 1970. С. 335.

45. Бобров С. Мальчик. М., 1975. С. 362.

46. Мандельштам О.Э. Шум времени. Л., 1925. С. 4—5.

47. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XII—XX веков. М., 1970. С. 26.

48. Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч. В 20 т. М., 1977. Т. 19. Кн. 2. С. 27.

49. Либрович С.Ф. Указ. соч. С. 387.

50. Новое время. 1904, 23 окт. (некролог А.Ф. Маркса).

51. Аббадона. Из зарубежных откликов // С.-Петербургские ведомости. 1904. 19 нояб. (2 дек.).

52. Фингал. Общественная польза // Русь. 1904. 31 окт. (13 нояб.).

53. ГРМ, ф. 14, д. 21, л. 1.

54. ИМЛИ, 10.368, XIV. С. 158.

55. Салтыков-Щедрин М.Е. Письма, 1885—1889. Л., 1924. С. 250.

56. Лесков А. Жизнь Николая Лескова. М., 1954. С. 655.

57. Лесков Н.С. Заказная литература // Ист. вестн. 1881. № 10. С. 272—292; Литературный разновес для народа // Новое время. 1881. 30 сент.

58. Празднование 25-летия журнала «Нива» // Нива. 1895. № 1. С. 19—20.

59. Арх. Горького КГ—П. 50—11—1, л. 1.

60. Лихачев Д.С. Гомосфера — термин наших дней // Огонек. 1984. № 36. С. 19.

61. Грабарь И. Письма, 1917—1941. М., 1977. С. 258.

62. Чуковский К.И. О современной русской поэзии. Литературные наброски // Ежемесяч. лит. прилож. к «Ниве». 1907. № 1.

63. Чуковский К. Из воспоминаний. М., 1959. С. 441.

64. Нива. 1964. № 1. С. 9.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |