Возникшие после крестьянской реформы возможности расширения русского книжного рынка оставались некоторое время как бы в зародыше. С одной стороны, появился спрос на книги, значительно увеличилось число типографий, способных напечатать их в любом количестве. С другой стороны, демократический читатель, на которого рассчитывали издатели, еще не испытывал потребности в книгах, да и ценой они оказались ему не по карману. Впрочем, тому была еще одна причина. В массе своей новый читатель не был в состоянии по достоинству оценить предлагаемый ему ассортимент изданий. Так, например, в заметке о Тверской библиотеке, помещенной в 1865 г. в «Книжном вестнике», сообщалось, что «среди книг на первом месте по числу требований <...> беллетристика, причем Дюма и Поль-де-Кок спрашиваются чаще Бичер-Стоу, Белинского, Гоголя и Пушкина»1. Любой издатель, попытавший опередить время, неизбежно должен был поплатиться за опрометчивость своего поступка.

Первые попытки изменить создавшееся положение окончились крахом для тех, кто их предпринимал. В этом плане особенно показательна история известной книготорговой фирмы Александра Федоровича Базунова. Наследовав в середине 50-х годов дело отца, он через десятилетие превратил его в одно из крупнейших в России. Из обстоятельного каталога, составленного известным библиографом В.И. Межовым, видно, что в магазине Базунова продавались почти все книги того времени. Одновременно Базунов развернул и широкую издательскую деятельность. Выпустив собрания сочинений Гете и Гейне, он задумал издать «Библиотеку русских писателей». За короткое время он выпустил 50 сочинений разных авторов, заполонив рынок своими изданиями. Писатели охотно у него издавались, хотя платил он очень мало, правда, всегда наличными.

В обществе существовало мнение, что Базунов нажил на своих изданиях несметные богатства. Поэтому как гром среди ясного неба прозвучала в 1876 г. весть о его банкротстве. Базунов был объявлен несостоятельным должником и, для того чтобы прокормить семью, поступил приказчиком к книгопродавцу К.Н. Плотникову с жалованием в 75 руб. в месяц.

Подобная судьба постигла и другого известного русского издателя, Федора Тимофеевича Стелловского, составившего изрядный капитал на выпуске музыкальной литературы. В начале 60-х годов Стелловский приобрел у А.Ф. Писемского за 8000 руб. на пять лет право издания всех написанных к тому времени его произведений. Хотя Писемский в те годы был одним из самых читаемых писателей, в течение обусловленного срока удалось продать не более 1000 экз. его собрания сочинений, что дало издателю, с учетом книгопродавческой скидки, около 7000 руб., и он не смог даже покрыть уплаченного автору гонорара, возместить расходы на бумагу, печатание, рекламу и т. п.* Затеянные им впоследствии издания произведений ряда современных писателей (в том числе и Л.Н. Толстого) оказались столь же неудачными. Стелловский умер в 1875 г. почти разоренным, хотя на его складе оставалось множество нераспроданных книг. Эти остатки ненамного уступали тем, что оказались у Базунова, в кладовых которого на день банкротства лежало книг по номинальной стоимости на несколько сот тысяч рублей. Однако при распродаже имущества никто не рискнул дать за них и десяти тысяч. Скупленные за бесценок М.О. Вольфом, они пролежали на его складе до 1900 г. и в конце концов сгорели. Получи Базунов вовремя ссуду под свои издания, он смог бы как-то продержаться и, уценив книги, хотя бы частично со временем их распродать. Но на беду русских книгоиздателей отечественные банки под их продукцию ссуды не давали, руководствуясь широко известным ответом министра финансов графа Е.Ф. Канкрина А.Ф. Смирдину: «Навоз — товар, а книги не товар»2.

В тот самый момент, когда Маркс вознамерился развернуть свою издательскую деятельность, профессиональный журнал русских книжников с горечью отмечал: «При настоящих порядках <...> правильная книжная торговля представляет единичные исключения. Насколько же существует неверие к книжной торговле вообще и как велик ее упадок, доказывается уже одним тем, что даже государственный банк, открывая на миллионы кредит прочим отраслям торговли, отвел для книжного дела последнее место, определив кредит для этого рода торговли на всю Россию едва каких-нибудь 40—50 тысяч рублей»3.

В отличие от Базунова и Стелловского, столь печально закончивших свою карьеру, А.Ф. Маркс не только уловил веяния времени, но и увидел наиболее рациональные, с его точки зрения, пути удовлетворения возникших потребностей. С первых же шагов издательской деятельности он твердо знал, что ему следует издавать. Более того, в избранном поприще он, безусловно, видел исполнение своего гражданского и человеческого долга. Иное дело, что ему далеко не сразу удалось приступить к осуществлению той программы, которую он наметил. Но чтобы судить о ней, надо знать, какие же книги он решил выпустить, когда почувствовал, наконец, под ногами твердую почву.

Первые книжки почти никогда не дают оснований судить о тайной мечте издателя — слишком еще он зависим от финансового успеха. Они могут свидетельствовать лишь о том, какую он избирает дорогу: пойдет ли путем, ведущим к легкому коммерческому успеху, или намеревается послужить делу народного просвещения.

В специальной литературе издавна было принято подразделять все издательства на коммерческие и идейные и соответственно издателей — на коммерсантов и просветителей. Хотя авторы такого рода классификаций и отдавали себе отчет в условности подобного подхода и неизбежности трансформации книжных предприятий в процессе развития, они все же редко учитывали конечные результаты их деятельности. Правда, при этом никогда не ставился знак равенства между коммерсантом-книжником и купцом вообще. «Если книги товар особенный, — писал известный советский книговед Г.И. Поршнев, — то и производитель и распространитель их имеют свои особенности. Причиной тому, конечно, природа самого книжного дела. Во-первых, коммерчески оно малоприбыльно, во-вторых, оно весьма сложно и неустойчиво, поэтому берутся за него преимущественно люди незаурядные, с пытливым умом; в-третьих, распространение книги связано с культурной жизнью страны, поэтому, чтобы преуспеть на книжном поприще, обязательно должна быть налицо некоторая тяга к культуре и знанию»4.

При всей спорности приведенных аргументов, их автору нельзя отказать в одном — признании высокой миссии книжников любого толка, поскольку «тяга к культуре и знанию» объявлялась чуть ли не основной, определяющей чертой деятельности любого из них. Если присмотреться к этой проблеме внимательно, то нетрудно убедиться, что издатели-коммерсанты внесли немалый вклад в сокровищницу национальной культуры, а издатели-просветители умели считать копейку и получали немалую прибыль от своих изданий. Видимо, для того чтобы правильно судить о месте того или иного издателя в истории отечественной культуры, важно то, чем он обогатил национальный репертуар. Чтобы убедиться в этом, необходимо шаг за шагом рассмотреть весь проделанный таким издателем путь.

Первые две книги, выпущенные Марксом, были переводными и носили прикладной характер. Одна из них, безусловно, представляла широкий интерес, поскольку, как помнит читатель, была посвящена кумысолечению — одному из популярных в те годы средств борьбы с распространенной социальной болезнью — туберкулезом. Вскоре, однако, Маркс переориентировался на русских авторов, понимая, что только их произведения могли завоевать популярность у русских читателей. Учитывая это обстоятельство, он, очевидно, по совету Клюшникова выпустил две книги Василия Ивановича Кельсиева, в прошлом революционного публициста и сотрудника А.И. Герцена, отрекшегося в 60-е годы от прежних убеждений. Интерес к его личности и творчеству был подогрет вышедшими в 1868 г. воспоминаниями «Пережитое и передуманное», которые, несмотря на резкое осуждение демократической критики, свидетельствовали о литературном таланте мемуариста. Маркс не ошибся в своих расчетах: изданные им в 1872 г. исторические повести Кельсиева «Москва и Тверь» и «При Петре» (в соавторстве с В.П. Клюшниковым) быстро оказались распроданными.

Одновременно с повестями Кельсиева (а может быть, и несколько ранее, этот факт точно не установлен) Маркс решается издать еще две книги «своих» авторов: историческую повесть «Семья вольнодумцев», принадлежащую перу редактора «Нивы» В. Клюшникова и П. Петрова, а также сборник В.В. Крестовского «Очерки, повести и рассказы». Эти книги пронизаны откровенно охранительными тенденциями и ныне заслуженно забыты.

Автор знаменитых «Петербургских трущоб» был хорошо знаком той самой «большой публике маленьких кошельков», которой предназначалась «Нива». После долгого отсутствия он вновь появился в Петербурге в самом начале 1870 г., правда, в качестве не литератора, а юнкера ямбургского уланского полка. Однако ни это обстоятельство, ни то, что за год до этого он выпустил роман «Панургово стадо», содержащий грубую клевету на русское революционное движение и национально-освободительную борьбу в Польше, отнюдь не остановило Маркса. Их сотрудничество, начавшееся с публикации в «Ниве» рассказа «Под каштанами Саксонского сада», сыграло немаловажную роль в судьбе журнала.

Не обладая средствами для привлечения известных писателей, Маркс, опять не без содействия Клюшникова, воспользовался услугой Крестовского и с его помощью привлек к журналу литераторов из группировавшегося вокруг него кружка: Н. Каразина, Вас. Немировича-Данченко, Вс. Соловьева, В. Авсеенко и др. Не только возможность платить небольшие гонорары устраивала издателя «Нивы», ему, вероятно, импонировало и направление этого неоформленного содружества, члены которого, будучи людьми консервативных убеждений, в своем творчестве не касались острых общественных проблем. «Нельзя отрицать, что «Нива» давала этому кружку известную связь», — писал один из его членов, признавая одновременно и то большое значение, какое имело для них упрочение журнала5. Но и журналу очень важно было заполучить постоянных авторов — ведь в конечном счете именно они определяли его лицо. Постепенно их круг расширялся, что, правда, ни в коей мере не повлияло на направление «Нивы». Вскоре поэты А. Майков (его стихотворением открывался первый номер «Нивы»), Я. Полонский, А. Фет, беллетристы Н. Каразин, А. Потехин, Н. Морской (Н.К. Лебедев), П. Гнедич составили авторское «ядро» журнала. Степенью своего таланта они отличались друг от друга, но в идейном плане эти различия не были столь уж ощутимы. Именно их произведения определяли в последующий период и ассортимент издаваемых Марксом книг: повесть Н.И. Каразина «В камышах» (1879) и роман «Двуногий волк», рассказы «О детях не для детей» Н. Морского (1883) с иллюстрациями того же Н. Каразина, «Повести и рассказы» П.П. Гнедича (1885) и его же «Шесть комедий» (1886), повесть графа Е.А. Салиаса «В старой Москве» (1885) и одиннадцать книг Вс. Соловьева, часть которых выдержала по два и три издания. Среди всех этих прочно и справедливо забытых произведений на первый взгляд как-то одиноко выглядит повесть Д.В. Григоровича «Гуттаперчевый мальчик» (1874), иллюстрированная Н. Каразиным. Ведь даже одновременно изданные Марксом немногочисленные произведения немецких авторов, кроме романов Фр. Шпильгагена «Про что щебетала ласточка» (1873) и Георга Эберса «Иисус» (1890), не оставили никакого следа в памяти читателей. (Все же при этом следует отметить, что все они пользовались успехом у современников.)

Однако обнародование повести Григоровича — не случайный эпизод. Начиная со второго десятилетия издания «Нивы», Маркс пытается привлечь к участию в журнале наиболее крупных из современных писателей: Д.В. Григоровича, Н.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, добивается обещания И.С. Тургенева прислать в «Ниву» одно из своих последних произведений, печатает Г.П. Данилевского, Н.В. Успенского и других, а в самом начале 90-х годов, после смерти Клюшникова, окончательно отказывается от публикации низкопробных произведений. С этих пор его деятельность приобретает совершенно иной характер. Но перелом произошел не вдруг, а исподволь готовился в течение нескольких лет.

В середине 70-х годов, когда экономическое положение журнала упрочилось, Маркс получил возможность несколько расширить свою деятельность. Его, как и многих других издателей того времени, заинтересовали иллюстрированные издания. Совершенствование полиграфической техники, увеличение числа хорошо оборудованных типографий, незначительное, но все же расширение круга лиц, имеющих возможность приобрести подобные издания, вело к снижению их себестоимости и увеличило вероятность спроса. Правда, при этом книги все равно оказывались убыточными: не спасала положения и высокая цена.

Иллюстрированные издания в какой-то мере служили гарантией солидности фирмы, они скорее, чем прочие, могли привлечь внимание прессы и тем самым послужить для нее рекламой. Иллюстрации значительно повышали информационные возможности книги, особенно естественнонаучной и детской. Проблема заключалась лишь в том, чтобы постепенно, увеличивая тиражи и снижая цену, сделать книгу доступней большому числу читателей. Обычно эти задачи решались за счет качества исполнения изображений.

В отличие от многих своих современников Маркс, придавая большое значение художественной стороне дела, в то же время определял свой выбор литературными достоинствами произведения. Поэтому вполне естественно, что в числе первых иллюстрированных изданий оказалась классическая поэма Джона Мильтона «Потерянный и возвращенный рай». Перевод был издан с параллельным текстом на английском языке и иллюстрирован 50 картинами Густава Доре, творчество которого в этот период усиленно пропагандировалось в России.

Громадный, как тогда говорили, «роскошный» том in folio, в красном полушагреневом переплете с золотым тиснением и обрезом, вызвал заметный интерес: «Наша переводная литература обогатилась на днях новым изданием, в котором несомненно литературное достоинство соединяется с редкою в России роскошью типографского искусства, — писала одна из петербургских газет. — Издание это — знаменитая поэма Мильтона «Потерянный рай», переведенная в прозе г-жею А. Шульговскою. Перевод вполне удовлетворителен. Он соединяет в себе замечательную близость к подлиннику с прекрасным литературным языком, передающим как нельзя лучше тон английского языка»6. (Выбор переводчика, вероятно, объяснялся лишь фактом личного знакомства с издателем. Впрочем, в тот момент Маркс и не располагал еще достаточными связями и возможностями, чтобы предложить работу более известному литератору.)

В одном из писем к переводчице (8 августа 1878 г.) он так сформулировал свои цели: «Я больше двух лет употребил на составление и приготовление этого издания; хорошо было бы, если бы русская публика приняла эту книгу хотя с малой долей той любви, которую я положил на нее. Предпринимая это издание, я не рассчитываю на то, что оно может скоро разойтись, и знаю, что мне в несколько лет не покрыть расходов на него, но это только доказывает, что есть идеалисты, которые хотят работать без надежды на скорую пользу»7.

И все же издатель «Нивы» напрасно считал себя идеалистом. Он решился понести убытки лишь в тот момент, когда почувствовал, что они не пошатнут его положения (в 1875 г. «Нива» имела 18 тыс. подписчиков, в 1877 — 30 тыс., а в 1878 г. — уже 43 тыс.). И лишь тогда, когда тираж журнала приблизился к 100 тыс. экз., он предпринимает новое, аналогичное издание и выпускает «Фауста» Гете (в переводе А.А. Фета) с иллюстрациями Энгельберта Зейбертца, гравированными Адрианом, Шлейком, Альгейером Зигле и др.

Это было первое в России полное издание величайшего из произведений Гете. По словам Маркса, перевод Фета был сделан «почти дословно, размером подлинника и с соответствующими рифмами. Я сопроводил его не менее художественными иллюстрациями в эстампах Зейбертца (числом 25), отличающихся строгою выдержанностью древнегерманского стиля, равно как и многочисленными (до 130) рисунками, гравированными на дереве, заставками и т. п.», — писал он, посылая книгу Суворину8.

Желание поразить современников во многом определило характер оформления «Фауста». Громадный том объемом в 100 листов, напечатанный на веленевой бумаге, ярко демонстрировал возможности печатной техники. По заказу Маркса один из сотрудничавших в «Ниве» художников выполнил рисунок в старонемецком стиле, по которому был исполнен медный штамп для рельефного тиснения переплета. Стоила книга чрезвычайно дорого — 40 руб. Практически цель, которую ставил перед собой издатель, не была достигнута, издание оставалось украшением лишь богатых гостиных. Поэтому в 1899 г. Маркс переиздал «Фауста» в «Иллюстрированной библиотеке «Нивы»». Книга была издана небольшими выпусками и стоила покупателям, подписывавшимся на нее до издания всего тома целиком, 14 руб. Покупавшие книгу единовременно платили значительно дороже — 20 руб.

Что же касается перевода, то он не вызвал восторга, хотя и был выполнен крупнейшим русским поэтом, равно владевшим двумя языками. «Перевод Фета нельзя назвать удачным, но смягчающим обстоятельством тут служит то, что, в сущности, «Фауст» Гете непереводим, тем более когда переводчик силится чудные стихи подлинника передать рифмованными строками, что заставляет неминуемо класть и мысль и речь на прокрустово ложе и калечить», — считал один из рецензентов9.

В 1893 г. Маркс выпускает в аналогичном издании знаменитые «Сказки» братьев Я. и В. Гримм, перекупая «исключительное право» на воспроизведение иллюстраций П. Грот-Иоганна у акционерного общества «Германское издательское учреждение», и уже в начале века выпускает не менее популярное «роскошное издание» — гетевского «Рейнеке-Лиса». И на этот раз перевод поэмы поручается известному переводчику В.С. Лихачеву, а у книготорговой фирмы И.Г. Котта перекупается «исключительное право» на воспроизведение в России популярных иллюстраций В. Каульбаха. Хотя в России к этому времени существовало несколько переводов поэмы, все они были неполными. По выходе книги удовлетворенный издатель писал Лихачеву: «Перевод читается весьма легко и знакомит с оригиналом самым точным образом»10.

Под стать этим изданиям были «Натан Мудрый» Г.Э. Лессинга и «Мертвые души» Н.В. Гоголя, речь о которых впереди. Так намечается одно из направлений деятельности издательства — выпуск иллюстрированных изданий. Оно, несомненно, было связано с ранними приложениями к «Ниве» — олеографиями и хромолитографиями с картин русских художников. В литературе можно встретить много скептических замечаний о художественных достоинствах последних. И это, вероятно, справедливо, если мерить эстетическими мерками сегодняшнего дня. Но не следует забывать, что русская провинция последней трети прошлого века не могла похвастаться активной художественной жизнью: широкое распространение имел лишь лубок, явно не выдерживавший сравнения с приложениями к «Ниве» ни по технике исполнения, ни по прочим своим достоинствам. Благодаря массовости эти приложения оседали в дворницких и бакалейных лавках, питейных заведениях и крестьянских избах. Они отвечали нетребовательным вкусам неискушенной в живописи массы, но, в свою очередь, бесспорно, их развивали (чего уж никак нельзя сказать о лубке вроде печально известной «Битвы русских с кабардинцами» или бесчисленных изображений генерала Скобелева на коне). «Появление в глуши таких картин, как «Бабушкина сказка» и «Гусляр» К.Е. Маковского, «Зимний вечер» Клевера, «Сосновый лес» и «Березовая роща» Шишкина, «Демон» и «Тарас Бульба» Зичи были своего рода эпохами. Это были оригиналы, по которым дети учились рисовать, — это была школа для целого подрастающего поколения»11.

Когда, по выражению И.Д. Сытина, у подписчиков «Нивы» перестало хватать стен для оклейки их бесчисленными олеографиями, Маркс стал издавать в качестве приложений к журналу альбомы картин И.К. Айвазовского, И.Е. Репина, А.О. Орловского и др. Благодаря их произведениям провинция впервые получила возможность познакомиться с приемами и техникой крупнейших русских художников. И что весьма характерно, Маркс лишь однажды уступил вкусам «избранной публики» и выпустил ограниченным тиражом альбом офортов любимого им И.И. Шишкина по весьма высокой цене — 100 руб.12 (За эти офорты художник получил большую золотую медаль на первой выставке печатного дела в России в 1895 г.) Обычно же он стремился всячески удешевить иллюстрированные издания. Так, если открывавший их ряд «Потерянный и возвращенный рай» Д. Мильтона стоил 50 руб., то сказки братьев Гримм — только 12 руб., хотя по оформлению немногим уступали книге Мильтона.

Маркса не без основания считали адептом передвижников, к представителям новых течений в искусстве он относился настороженно и почти не публиковал их в своих изданиях. По словам П.П. Гнедича, «он немного понимал в живописи, еще меньше в литературе»13. Вряд ли следует оспаривать подобные высказывания, но даже если и согласиться с мемуаристом, то и тогда есть все основания считать, что издатель «Нивы» обладал способностью воспринимать произведения искусства, а это тоже дано далеко не каждому.

Писатель В.М. Михеев, вспоминая историю издания его углицкой легенды «Отрок-мученик», иллюстрированной Н.В. Нестеровым и В.П. Суриковым, отмечал умение Маркса не только уловить замысел автора и иллюстратора, но и представить его воплощенным в печатном издании. Ответив согласием на предложение Михеева, Маркс заметил: «Это слишком разные рисунки для одной книги... Но... но... пусть... Надо оставить художнику, как у него на душе. Надо, чтоб у художника было настоящее... и у разных — разное»14.

У читателей еще будет возможность убедиться во «влюбленности» Маркса в Тургенева и Гоголя, в неожиданном, но искреннем восторге перед Чеховым, глубоком интересе к Художественному театру. Все это — свидетельства разносторонности его вкусов и эстетического чутья, без чего, собственно, не могли появиться иллюстрированные издания. Да и не только эти, но и все книги, выпущенные его издательством, поскольку в судьбе каждой из них он принимал самое непосредственное участие.

Несмотря на разнохарактерность «марксовских изданий», в их оформлении проглядывается нечто общее, связанное единством подхода к книге и понимания ее назначения. Прежде всего чувствуется стремление продлить ее жизнь, «одев» в отличный переплет, придать ей известного рода величественность, как источнику познания. Про «марксовские» издания нельзя сказать, что они изящны, но нет в них и «купецкой» аляповатости и роскоши, хотя золотое тиснение чуть ли не обязательный атрибут каждого переплета. В оформлении просматривается, как мы сейчас бы сказали, много излишеств, но иллюстрации почти никогда не довлеют над текстом, даже тогда, когда не раскрывают, а лишь сопровождают его. Набор свободный, без всякого намека на экономию, да и бумага, как правило, лучших сортов (все сказанное касается отдельных изданий, но не приложений к «Ниве» — о них речь впереди).

С современной точки зрения, универсальный подход к оформлению различного рода изданий нецелесообразен, но в то время перед художником всегда стояла дополнительная задача — он оформлял издания одной фирмы, и читатель, взяв в руки выпущенные ею книги, должен был помнить об этом. В единой манере оформлялись беллетристические произведения, научно-популярные книги и практические руководства. Все они в данном случае назывались «художественными изданиями», независимо от того, входили ли они в так называемую «Иллюстрированную библиотеку «Нивы»» (начала регулярно выходить в 1894 г.) или нет.

На широкие возможности в этом направлении указали изданные в 1885 г. «История искусств» П.П. Гнедича и вышедшая несколько позже трехтомная «История русской словесности» П.Н. Полевого. Оставляя в стороне оценку этих, в сущности, компилятивных работ, следует отметить их громадную популярность в свое время. Успех особенно «Истории искусств» Гнедича нельзя объяснить простой случайностью. Это было первое сочинение по истории всеобщего искусства с древнейших времен до конца XIX в., принадлежащее перу отечественного автора. Причем написано оно было весьма популярно и живо. Конечно, Маркс рисковал, выпуская книгу большим тиражом, но, с другой стороны, благодаря этому он получил возможность продавать ее за шесть рублей в мягкой обложке и за семь рублей — в коленкоровом переплете. Другими словами, эта прекрасно изданная книга стоила столько же, сколько стоили бы неиллюстрированные, выпущенные на простой бумаге книги того же объема в издательствах К.Т. Солдатенкова или О.Н. Поповой. Чтобы сделать книгу доступной читателю, многие иллюстрированные издания печатались выпусками, а затем уже переплетались в одну папку. Почти все они пользовались большой популярностью, о чем можно судить по многочисленным их переизданиям. Детские книги составляли лишь малую часть продукции фирмы. Поэтому крайне неубедительно звучит утверждение современного исследователя, что в конце XIX в. «книжный рынок изданий для детей был захвачен издательствами А.Ф. Маркса и Ф. Девриена, выпускавшими дорогие, роскошные издания»15. Иллюстрированные книги в переплетах вообще стоили дорого, например самые дешевые из них — романы Вальтера Скотта — в книжном магазине А.С. Суворина продавались по цене от 80 коп. до 2 руб. 50 коп.; детские же книги Маркса стоили от 3 до 4 руб., да и другие издатели придерживались таких же цен.

Как правило, Маркс не делал особых различий между книгами, предназначенными юношеству и взрослому читателю. И те и другие издания оформлялись одинаково хорошо, хотя цены на первые были все же несколько ниже. Детские книги, как правило, выходили большими тиражами, так как рекомендовались Министерством народного просвещения для школьных библиотек.

Из марксовских иллюстрированных изданий в начале века широкое распространение получили: «Всеобщая история» О. Иегера (1894), «История письмен» Я.Б. Шницера (1903), цикл «История Халдеи», «История Ассирии», «История Мидии» (1902—1903), «История Индии» (1905) известного популяризатора науки З.М. Рагозиной, «Леонардо да Винчи» А.Л. Волынского (1899) и целый ряд книг, популяризующих естественнонаучные знания. Оригинальная тематика обусловила интерес к ним, а сравнительная дешевизна сделала их доступными для средних слоев читающей публики. К числу таких книг в первую очередь следует отнести: «Три царства природы. Зоология. Ботаника. Минералогия...», Ф. Мартина (1903), «Инстинкты и нравы насекомых» А. Фабра (1898; 1906), «Причудливые животные» А. Купена (1903) и вышедшие в 1901 г. «Картины из жизни животных» известного писателя и ученого Н.П. Вагнера. Выражая Марксу признательность за обнародование своего труда, автор имел все основания заявить: «Теперь мы, русские, благодаря Вам, имеем весьма красивую и занимательную зоологическую хрестоматию. Этой книги для юношества недоставало в нашей русской литературе»16. И в этом случае следует указать на глубокую связь названных книг с «Нивой», в которой популярные материалы по естественным наукам занимали большое место. Публикуя подобные статьи, Маркс придавал особое значение иллюстрированию текста и «всегда просил доставить пояснительные рисунки и чертежи, хотя это значительно удорожало издание»17. К такого рода книгам следует причислить и некоторые исследования и руководства вроде широко известных работ «Женщина — домашний врач» Анны Фишер-Дюкельман и книг профессора А.К. Арнольда по лесоводству, в частности вышедшего двумя изданиями трехтомника «Русский лес» и др.

Кроме «роскошно» изданных, Марксом было выпущено немало и дешевых книг по истории, естествознанию, истории культуры, педагогике, прикладным наукам. Достаточно сказать, что их общее число достигало более 200 названий. Но была еще одна отрасль издательского дела, в развитии которой ему принадлежит выдающаяся роль. Речь идет о картографии.

До А.Ф. Маркса в России практически не выпускались массовыми тиражами картографические издания. Для организации этого дела в широких масштабах требовались большие средства, причем скорой отдачи от вложений нельзя было ожидать. Издателя не испугала столь рискованная перспектива. Затратив огромную сумму, он основал особое картографическое заведение и пригласил в качестве редакторов крупнейших специалистов в этой области: профессора Эдуарда Юльевича Петри, а после его смерти — полковника Юлия Михайловича Шокальского (впоследствии президента Всесоюзного географического общества). С их помощью он в течение 10 лет готовил «Большой всемирный настольный атлас», лично принимая и просматривая каждую карту (последние выпуски этого издания вышли уже после его смерти).

Одновременно подготавливались еще два издания, получившие не меньшую известность и, пожалуй, даже большее распространение: «Всеобщий географический и статистический карманный атлас», составленный профессором А.Л. Гикманом и самим Марксом, а также «Учебный географический атлас», подготовленный профессором Э.Ю. Петри. И опять-таки можно сказать, что атласы традиционно были связаны с первенцем Маркса — «Статистическими таблицами государств и владений во всех частях света», составленными О. Гюбнером, и даже с такими на первый взгляд несопоставимыми вещами, как таблицы «Важнейшие русские деревья», «Важнейшие русские грибы», «Военные и торговые флаги всех государств» или «Путеводитель по небу...» К.Д. Покровского. Так, например, «Всеобщий географический и статистический карманный атлас», помимо карт, содержал великолепные, изобретательно исполненные диаграммы и таблицы.

Перед всяким предпринимателем неизбежно встает задача сокращения издержек производства. К этому стремился и Маркс, однако отсутствие собственной типографии ставило его в крайне зависимое положение. Понадобилось целое десятилетие, чтобы путем жесточайшей экономии собрать необходимые для этого средства. В октябре 1881 г. Маркс приобрел с аукциона типографию А. Веллинга (Английский проспект, 10), в которой печаталась «Нива», и перевел туда же контору журнала18.

В одном из ранних номеров «Нивы» была опубликована любопытная статья, знакомившая читателей с процессом подготовки и выпуска журнала (наверное, единственная в своем роде). В ней, кстати, приведена калькуляция журнала, из которой видно, что при первоначальном тираже «Нивы» в 9000 экз. стоимость выпуска одного номера составляла 600 руб., не считая расходов на приложение («Моды»), наем помещения для конторы, жалования служащим, упаковку, объявления и многие другие мелочи. Типографские расходы составляли лишь пятую часть этой суммы (115 руб.), бумага обходилась в 160 руб., иллюстрации — в 200 руб., гонорар авторам — 125 руб.19

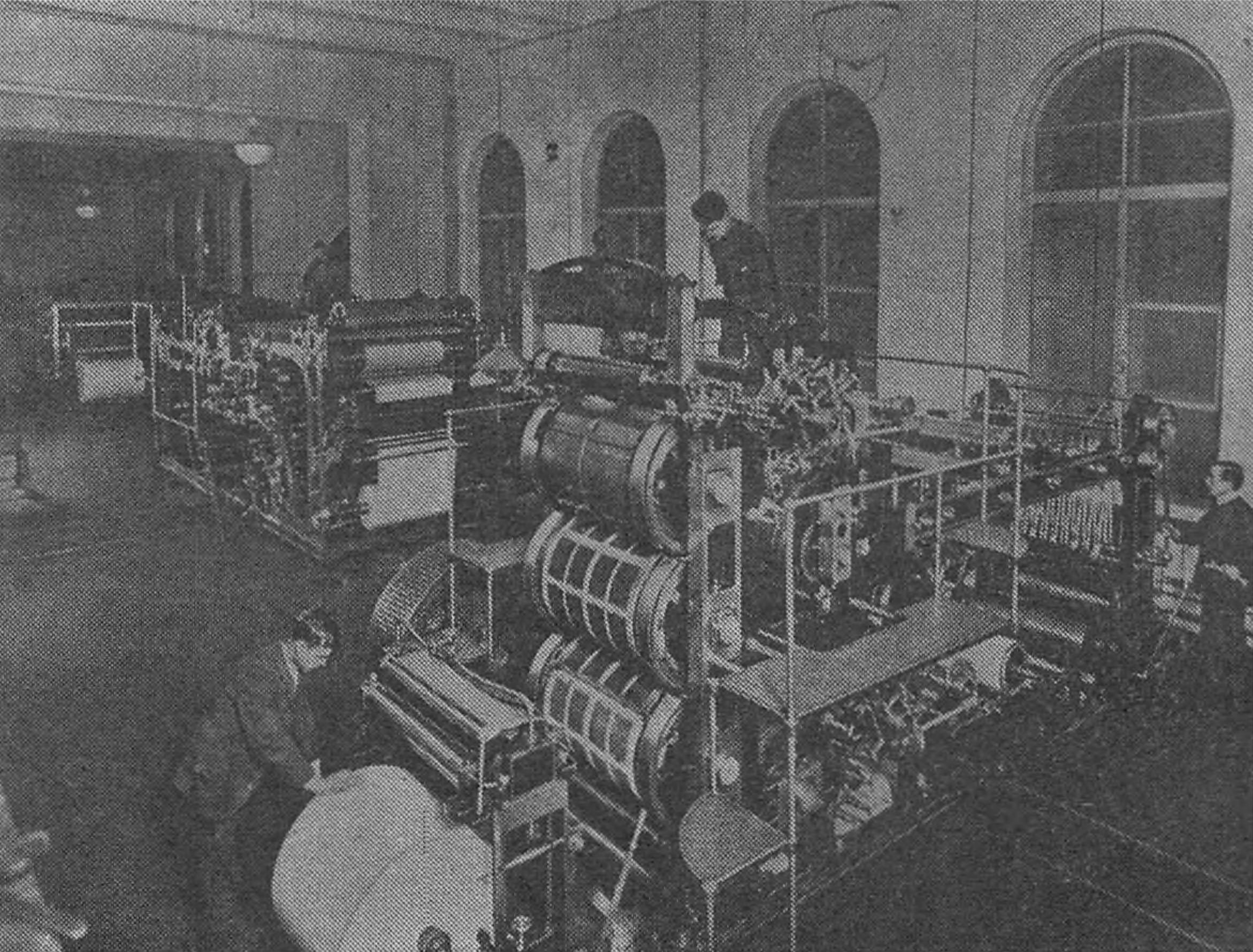

Приобретая типографию, Маркс думал не только об извлечении дополнительной прибыли; он получал, наконец, возможность модернизировать оборудование и усовершенствовать технологический процесс подготовки, издания. В марте 1885 г. он купил участок земли на Средне-Подьяческой улице (дом № 1) со строением, куда перенес свою типографию, значительно расширив машинный парк. На следующий год в типографии работало уже 11 машин, 4 станка, одна паровая машина. Обслуживало это, по тем временам немалое, хозяйство 75 рабочих20. Работа в типографии велась днем и ночью. С каждым годом объем ее заметно увеличивался. Так, вместо изначальных двух рисунков в конце журнала в 80-е годы стали помещать 10—15 и более; в приложении «Парижские моды» чертежи выкроек вначале давались уменьшенными, затем в полном объеме. Одним из первых в России Маркс начал рассылать в виде премии гравюры, потом олеографии и т. д. Короче говоря, за пятнадцать лет объем производства вырос в четыре раза. Необходима была дальнейшая модернизация типографии. Первым в России Маркс заказывает в Германии колоссальную по тем временам скоропечатную ротационную машину, предназначенную для одновременного печатания текста и иллюстраций. (Машина печатала до 40 тыс. листов «Нивы» в день. Разом печатались 4 листа, т. е. 32 страницы журнала). Подобные машины, и то в единичных экземплярах, имелись только в Германии, Англии и США.

В отличие от многих родственных предприятий типография Маркса уже в 80-е годы широко применяла электричество.

Все эти нововведения, как и совершенствования технологического процесса, улучшение качества, рост объема основного издания и приложений к нему, вели к увеличению расходов. В 1887 г. стоимость одного номера журнала, в зависимости от характера и числа приложений, колебалась от 5 до 14 тыс. руб., не считая затрат на основную премию, стоимость которой достигала 80 тыс. руб.21. Но благодаря предпринятым мерам к концу 80-х годов «Нива» стала самым распространенным печатным органом в России, уступая по тиражу только единичным иллюстрированным журналам Англии, Германии, Франции и США.

Переход от гравюр, высылаемых в качестве премии к журналу, к олеографиям, вероятно, немало содействовал успеху журнала, но их приходилось печатать на заказных началах за границей, так как соответствующим оборудованием типография «Нивы» не располагала. Желая полностью освободиться от зависимости иностранных фирм, а может быть, уже подумывая о собственном картографическом производстве, Маркс 16 марта 1889 г. открывает при собственной типографии так называемый «художественно-литературный институт», располагая его в отдельном флигеле. Помимо нескольких обычных литографских прессов, он устанавливает пять колоссальных, небывалого в России размера, скоропечатных литографских машин, на которых отныне будет печататься большая, или, как ее еще называли, главная, премия «Нивы». Вместе с новыми машинами из Германии прибыли опытные мастера — печатники и литографы. «Сосредоточив ныне в своих руках все отрасли технических и художественных производств, сопряженных с изданием нашего журнала, мы избавились от непосильной зависимости относительно заграничных заведений, печатавших наши премии, и имеем теперь полную возможность спокойно посвятить наши силы развитию нашего дела к выгоде наших подписчиков», — с гордостью заявлял издатель22.

Это событие превращало предприятие Маркса в одну из крупнейших типографий страны. В нем работало 15 типографских и 8 литографских машин, 4 типографских и 6 литографских станков, 2 паровые машины. Число рабочих увеличилось до 133 человек. Правда, через несколько лет, в связи с заменой олеографий хромолитографией, Маркс снова был вынужден переоборудовать типографию. В 1896 г. в ней функционировало уже 17 типографских машин и 5 станков, паровые машины были заменены тремя газомоторами. Число рабочих возросло чуть ли не в три раза (371 человек). В эти же годы приобретается еще один участок и строение (Измайловский проспект, д. 29), куда частично переносится производство. В 1898 г. число рабочих, занятых в двух типографиях, достигает 559 человек, а их годовая зарплата составляет более 212 тыс. руб.23

К этому времени Маркс уже прочно занимает место в ряду крупнейших издателей России (если не самого крупного по объему продукции). На Первой Всероссийской выставке печатного дела в 1895 г. для экспозиции «Нивы» отводится специальная площадка, на которой устанавливаются всевозможные машины и станки, работающие с утра и до ночи. Посетители, наблюдающие за этим процессом, получают возможность ознакомиться со всеми стадиями производства журнала.

Не обходит его вниманием и компетентное жюри, представившее Маркса к высшей награде: он получает одну из шести золотых медалей Русского технического общества «за почин в издательстве первого до сих пор самого распространенного и наиболее отвечающего своему назначению популярного журнала для семейного чтения «Нива» и за несомненные достоинства остальных изданий»24. (Кстати, на выставке Маркс демонстрировал работу новых фальцовочной и ротационной машин, приводимых в движение электричеством.)

В 1898 г. Маркс приступает к строительству самой крупной в России типографии. Уже в год открытия (1901) в ней в две смены работало около 700 рабочих (во всей фирме было занято около 1000 человек). Новая типография, располагавшаяся на Измайловском проспекте, была сооружена по проекту архитекторов Н.В. Дмитриева и Л.М. Харламова с учетом новейших технических и санитарных требований и состояла из нескольких 4- и 5-этажных корпусов, в которых, кроме типографии и литографии, помещались картографическое, фотографическое и автотипическое отделения, клишехранилище и хранилище стереотипов. О масштабах предприятия могут дать представление такие цифры: 150 машин приводились в действие паровым и электрическим двигателем по 350 лошадиных сил каждый. Кроме того, в различных отделениях было установлено 105 электромоторов.

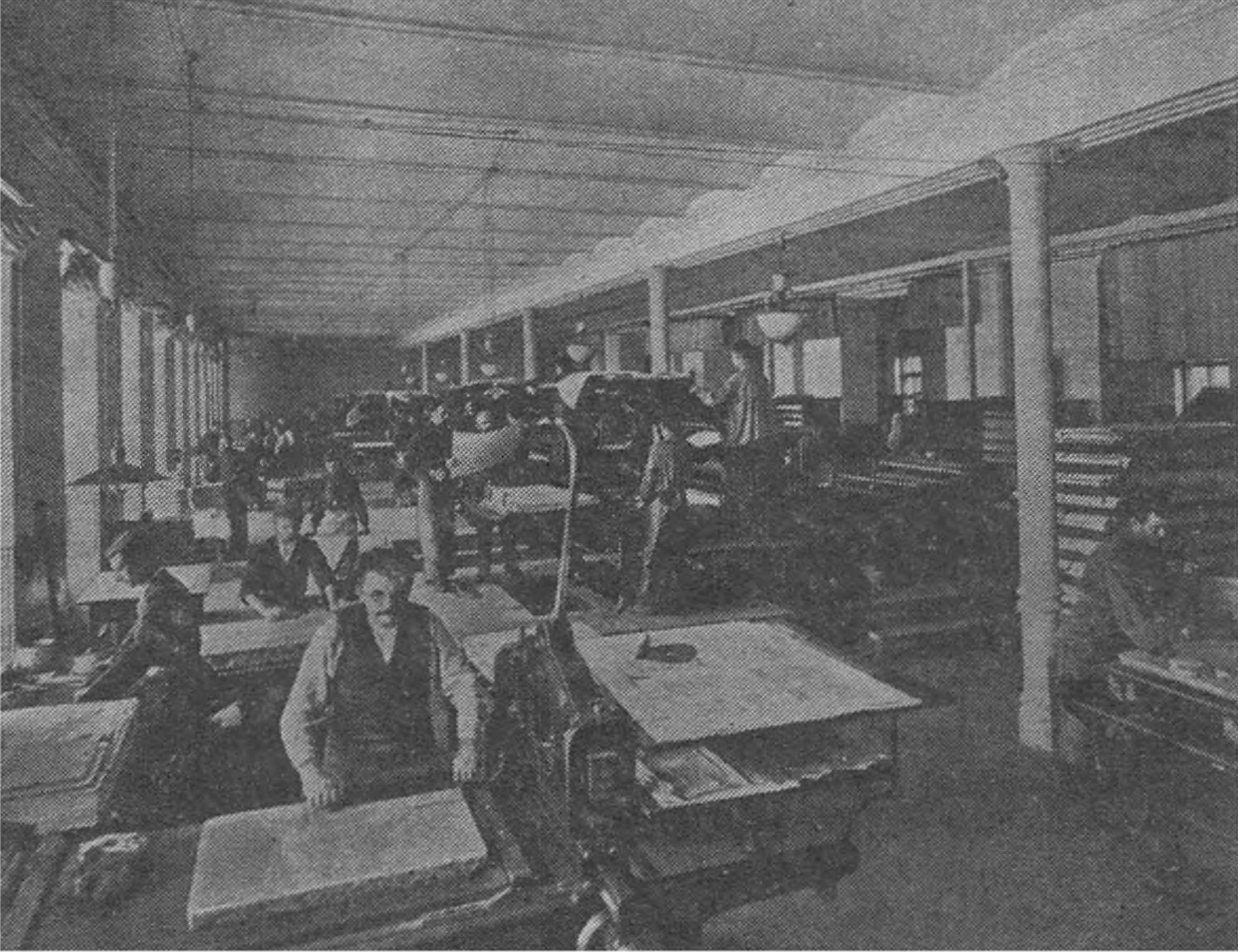

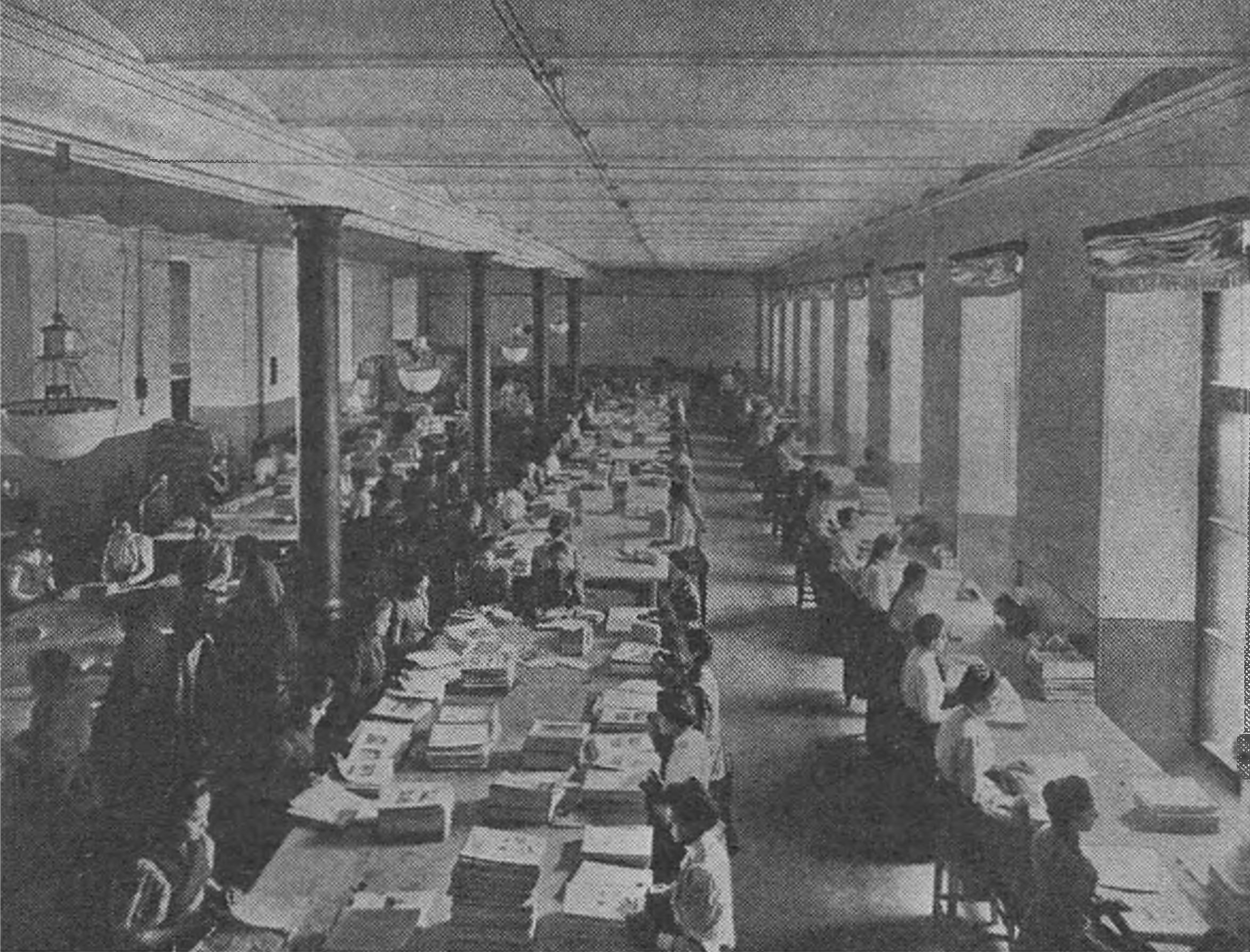

Оснастив свою типографию самым современным оборудованием, Маркс умело и продуманно организовал весь производственный процесс. За счет дальнейшего разделения труда он добился того, что его предприятие работало с точностью часового механизма. Правда, несмотря на высокую для того времени механизацию, в ряде циклов применялся ручной труд, например при брошюровке и упаковке готовой продукции. В основном на этих процессах были заняты женщины25.

Будучи заинтересованным в постоянном штате рабочих, ибо только при этом условии можно было вести дело рационально, Маркс не только платил более высокую сравнительно с владельцами других типографий зарплату, но и ввел страхование рабочих за счет фирмы на случай смерти или увечья и бесплатное медицинское обслуживание (лекарства выдавались рабочим типографии также бесплатно). Зато высокоорганизованное производство давало наибольший по тому времени экономический эффект.

История не сохранила расчетов, показывающих, какую прибыль получал предприниматель с каждого рубля, выплаченного типографским рабочим. Возможно, она и не превышала заработную плату в 2,5 раза, как это происходит в наши дни в промышленно развитых странах. Одно несомненно, с усилением механизации производства росла интенсификация труда, менялись формы эксплуатации; она становилась более изощренной, но капиталистическая его суть оставалась неизменной.

В начале века Маркс, наконец, добился заветной цели — разовый тираж «Нивы» приблизился к 300 тыс. экз. (275 тыс. экз.) и уступал только тиражу «Иллюстрейтид Лондон Ньюс» (бывш. «Пэнни Мэгазин»)**.

Отделение скоропечатных машин

Зал ротационных машин

Отделение литографских скоропечатных машин

Отделение для сборки листов журнала «Нива»

Примечания

*. Одновременно Ф.Т. Стелловский выпускал отдельными изданиями почти каждое произведение из включенных в трехтомное собрание (четвертый том вышел значительно позднее).

**. Наивысший тираж журнала «Gartenlaube» в 400 тыс. экз. приходится на 1875 г., но к концу века он значительно сократился.

1. Тверская публичная библиотека // Кн. вестн. 1865. № 6. С. 117.

2. Книжное дело и кредит. — Петербург. листок. 1893. 2 авг. Как позволяют судить документы, ссуду от казны Смирдин в конечном счете получил. Об этом свидетельствует его прошение в Особую канцелярию по кредитной части от 21 марта 1852 о предоставлении ему льгот в выплате долга по ссуде, полученной в залог всех его изданий (ЦГИА, ф. 583, оп. 4, д. 247, л. 12—14).

3. Кн. вестн. 1886. № 17. С. 801.

4. Поршнев Г.И. История книжной торговли в России // Книжная торговля. М., 1925. С. 114—115.

5. Авсеенко В. Указ. соч. С. 1006.

6. Голос. 1878. № 336. 5 дек.

7. Шульговская А. Воспоминания об Адольфе Федоровиче Марксе // Нива. 1904. № 50. С. 997.

8. ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, д. 2557, л. 4.

9. Ист. вестник. 1895. Т. 75. Вып. 2. С. 693—695.

10. ЦГАЛИ, ф. 335, оп. 1, д. 27, л. 1; ф. 282, оп. 1, д. 100, л. 2.

11. Гнедич П. Художественные издания А.Ф. Маркса // Нива. 1904. № 50. С. 1008.

12. Только за право воспроизведения картин А.Ф. Маркс уплатил художнику 3800 руб. (ГПБ, ф. Шишкина, оп. 1, д. 167, л. 1).

13. Гнедич П.П. Книга жизни. Воспоминания. 1885—1918. Л., 1927. С. 112.

14. Михеев В.А.Ф. Маркс о хорошем в «старине» и о настоящем у художников // Нива. 1904. № 50. С. 1005.

15. Рассудовская И.М. Издатель Ф.Ф. Павленков. (1839—1900). М., 1960. С. 40.

16. ГБЛ, ф. 360, карт. 1, д. 19, л. 1.

17. Вольтке Г. Заслуги А.Ф. Маркса в популяризации естествознания в России // Нива. 1904. № 50. С. 1017.

18. ЦГИА СССР, ф. 776, оп. 29, д. 14, л. 49 и 60 (сообщ. Ю.А. Горшковым); ГИАЛО, ф. 260, оп. 1, д. 104, л. 321.

19. Труд и капитал, затраченный на каждый № «Нивы»... // Нива. 1873. № 17. С. 266—272.

20. ЛГИА, ф. 260, оп. 1, д. 128, л. 52; ЦГИА, ф. 776, оп. 29, д. 16, 1886, л. 33—34, 47—48.

21. Как возникает нумер «Нивы» // Нива. 1887. № 49. С. 1243.

22. Открытие художественно-литографического заведения для печатания олеографий и акварелей большого размера // Нива. 1889. № 13. С. 349.

23. ЦГИА, ф. 776, оп. 26, д. 19, 1890, л. 53—54, 69—70; д. 22, 1896, л. 35; ЛГИА, ф. 260, оп. 2, д. 60, л. 74.

24. Распределение наград // Обзор Первой Всерос. выставки печатного дела. 1885. № 29. С. 6—7; Посещение выставки его императорским величеством государем императором // Там же. № 15. С. 1—3.

25. Орлов Б.П. Полиграфическая промышленность Москвы: Очерк развития до 1917 г. М., 1953. С. 265—266.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |