8 марта 1893 г. Маркс совершил уже упомянутую выше сделку с В.В. Думновым. Выплатив громадную, можно сказать, невиданную по тем временам сумму (150 тыс. руб.) за монопольное владение авторскими правами на сочинения Гоголя, он оказался ограничен жесткими временными рамками, так как через восемь лет исполнялось пятидесятилетие со дня смерти писателя. Однако выпускать полное собрание сочинений Гоголя приложением к «Ниве» не спешил. Во-первых, он хотел несколько компенсировать свои затраты и сначала выпустить его по той же цене, что и его предшественники, а во-вторых, намеревался сделать его действительно самым полным. Правда, для этого пришлось еще перекупить у наследников писателя права на письма Гоголя. (Письма писателя не рассматривались как литературные произведения, поэтому их пришлось выкупать в течение декабря 1899 — января 1900 г. у сестры писателя — О.В. Головни и других сонаследников, а также вдовы издателя сочинений Гоголя — А.М. Кулиш)1. И лишь после того, как полное собрание сочинений Гоголя выдержало ряд изданий, он пустил его приложением к «Ниве»*. Это обстоятельство никак не повлияло на его успех: ведь подписка на журнал вместе с приложением стоила столько же, сколько и отдельное издание.

В течение восьми лет А.Ф. Маркс предпринял несколько изданий, связанных с именем Гоголя, часть которых была, как бы сейчас сказали, «планово нерентабельной». Таковой, например, оказалась серия «Иллюстрированные народные издания сочинений Н.В. Гоголя», состоявшая из 15 брошюр, самые дешевые из которых стоили 5 коп., а самая дорогая («Ревизор») — 20 коп. (Выпущенное им одновременно отдельное издание комедии, подготовленное академиком Н.С. Тихонравовым, — стоило 2 руб.) В серию вошли почти все наиболее популярные произведения писателя. Для всех брошюр были заказаны оригинальные иллюстрации, виньетки, заставки и т. п. Например, в повести «Тарас Бульба» на 170 страницах текста было дано 28 рисунков и виньеток художников И. Грабаря (псевдоним Храбров), М. Зичи, Р. Штейна, А. Котляревского и др. Книга была издана на отличной бумаге, а стоила лишь 18 коп. Специально с целью иллюстрирования этих изданий Грабарь был командирован на Украину, где выполнил рисунки к «Заколдованному месту», «Ночи перед рождеством», «Майской ночи», «Тарасу Бульбе» (в последней книге ему принадлежит 8 иллюстраций). Фирма брала на себя расходы по пересылке, если серия заказывалась целиком. Ни одно из известных дореволюционных изданий, подобным образом оформленное, не стоило так дешево.

Еще большие убытки принесло Марксу издание «Мертвых душ», но зато своей необычностью оно поразило современников. Адольф Федорович готовил его в течение пяти лет, поручив художественную часть П.П. Гнедичу. (Текст печатался по редакции академика Н.С. Тихонравова.) Впоследствии Гнедич весьма образно описал ход подготовки этого издания: «Когда А.Ф. брался за новое роскошное издание, он никогда не мог избавиться от искушения отойти от первоначальной сметы. Сначала он делал это нерешительно: увеличивал размеры рисунков и количество их, постепенно доводя до двойного и тройного числа; затем он увеличивал формат издания и, наконец, совершенно неожиданно накидывал на прежнюю смету лишних тысяч пятьдесят. Дойдя до такого решения, уже не отступал, а, развернув все паруса, шел против ветра. В разгар издания он работал над ним, во что бы то ни стало, — не спал, не ел, но каждую страницу штудировал хозяйским глазом»2.

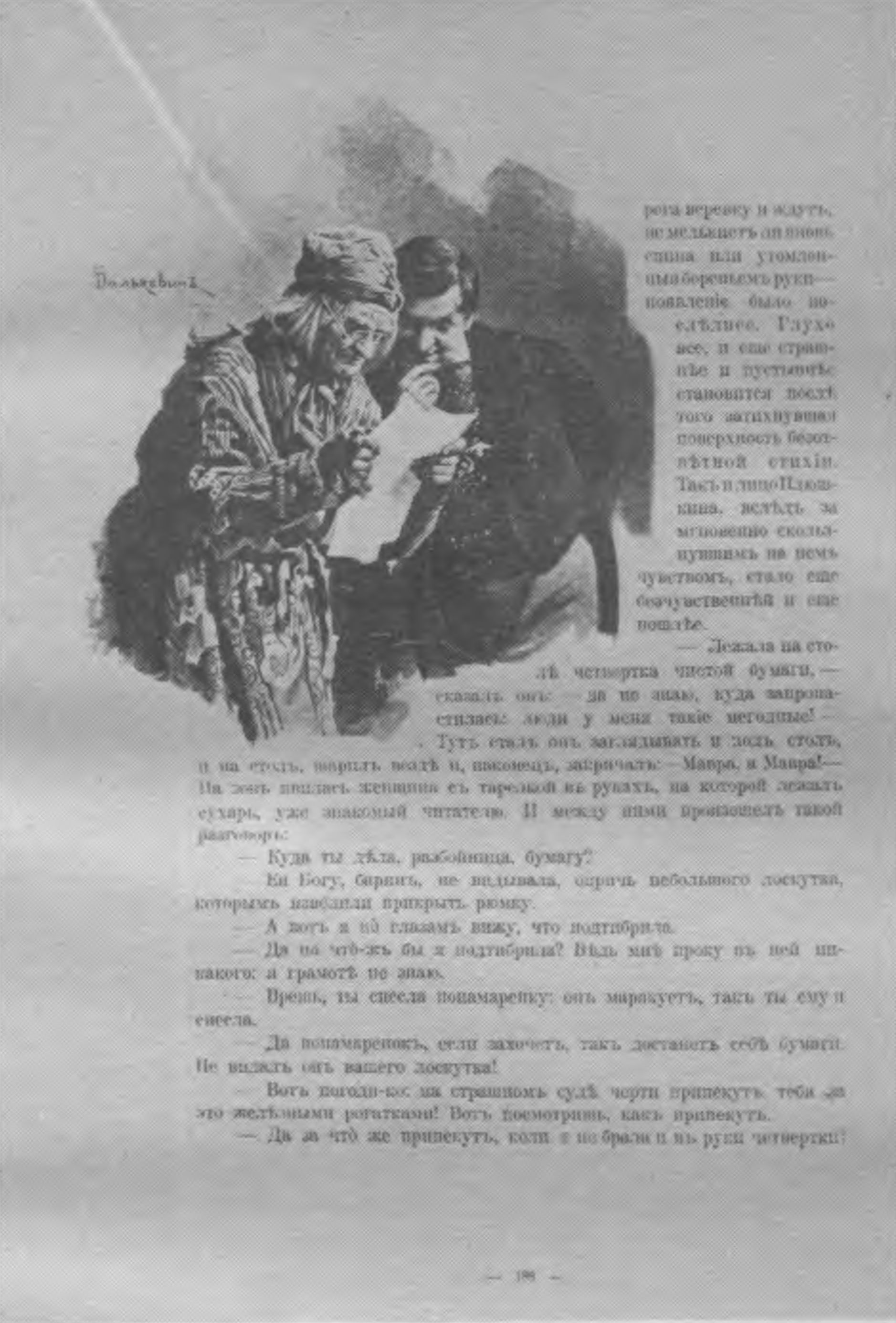

По свидетельству самого издателя, материал для иллюстраторов собирался по провинциальным захолустьям, где реально еще сохранились осколки быта «губернии» 20 и 30-х гг. «<...> Каждая мелочь, каждая деталь, каждый аксессуар Чичиковской эпохи тщательно проверены, зарисованы, сфотографированы»3.

Судя по сохранившимся «Обязательствам» П.П. Гнедича, работа по иллюстрированию поэмы проходила таким образом: художник Мечислав Михайлович Далькевич, сделавший более трети рисунков к книге, «при помощи фотографии» должен был подготовить «материал для исполнителей и, снявши типы героев гоголевской поэмы в соответствующих позах, доставить этим самым прочную связь для единства композиций, исполненных разными художниками»4.

Книга была издана большим форматом, с необычайной шириной полей, на бумаге высших сортов, в тисненом переплете. Число иллюстраций и виньеток совпадало с числом страниц основного текста — 560. Собственно иллюстраций было несколько меньше (10 гелиогравюр и 335 рисунков). Пейзажи рисовали художники Н.Н. Бажин и Н.Н. Хохряков, жанровые сцены — В.А. Андреев, А.Ф. Афанасьев, В.И. Быстренин, М.М. Далькевич, Ф.С. Казачинский, И.К. Маньковский, Н.В. Пирогов, Е.П. Самокиш-Судковская, С.С. Соломко.

Все это были художники второго ряда. Даже отталкиваясь в отдельных случаях от образов, созданных П.М. Боклевским, они не могли достичь глубины его психологически точных характеристик. К тому же они сознательно стремились притупить сатирическую направленность «Мертвых душ», явно солидаризируясь с издателем, который в специальном предисловии к книге, демонстрирующем его большие профессиональные познания, вместе с тем подчеркивал свое органическое неприятие агинской трактовки образов поэмы, называя его рисунки «довольно неудачными»5. Собственно, эта тенденция проскальзывала и в выборе варианта заглавия**. Смещение акцента в данном случае играло громадную роль в трактовке идейной направленности поэмы, ставя как бы на первое место историю прелюбопытных (но частных) похождений авантюриста Павла Ивановича Чичикова. Издатель, а за ним и художники не желали видеть в Чичикове и других героях повествования живых «мертвых душ» (что ярко подчеркивалось Агиным). Суть бессмертной поэмы осталась нераскрытой. Тем не менее это издание, имевшее по своему художественному оформлению мало предшественников в русской практике, стало тем, что в Европе называлось editions de luxe. «Рассматривая издания А.Ф. Маркса с технической точки зрения, — писал один из рецензентов, — можно только руками развести, удивляясь дешевизне роскошного тома, пущенного в продажу за 12 рублей». Указывая на предполагаемый тираж в 2000—3000 экз., он утверждал, что «А.Ф. Маркс на данном предприятии поплатился более или менее крупной суммой без всякой надежды на возмещение убытков»6.

Несмотря на восторженный прием, оказанный критикой «Мертвым душам», истинным памятником Гоголю стало «Полное собрание сочинений» писателя, вышедшее под редакцией академика Н.С. Тихонравова, согласием которого вести издание и впредь Маркс заручился за два дня до официального оформления сделки7. Начатое в 1889 г., оно было завершено в 1896 г. Два последних тома, вернее полутома (VI и VII), за смертью Н.С. Тихонравова, вышли под редакцией В.И. Шенрока.

Выход сочинений Гоголя стал крупным событием в истории текстологии. Наиболее полное из всех предшествующих, оно все же не включало писем писателя. Поэтому Маркс впоследствие, в 1901 г., выпустил под редакцией Шенрока собрание писем Гоголя в четырех томах, намного превосходившее по числу документов все известные ранее.

За три с половиной десятка лет до описываемых событий Чернышевский для доказательства культурной отсталости России приводил тиражи изданий крупнейших писателей страны. «Кто из людей сколько-нибудь образованных не читал Гоголя?» — риторически спрашивал он. И тут же замечал, что «число всех экземпляров всех изданий Гоголя не простирается и до 10 тысяч»8. С течением времени положение мало в чем менялось. В январе 1876 г. по случаю выхода в свет шестого тома «Русской библиотеки» — серии избранных произведений (однотомников) самых известных писателей (Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Грибоедова, Гоголя и Тургенева) приводился ее валовой тираж — 35 тыс. экз. и сообщалось, что с апреля 1874 г. по декабрь 1875 г. продано чуть более его половины (18 484 тыс. экз.). Издатель даже не выручил затраченных средств. Расходы по изданию (при том, что почти все наследники прав писателей и авторы предисловий отказались от гонорара) составили 17 330 руб. 57 коп., а выручка от проданных экземпляров — 11 402 руб. 75 коп.

Тираж гоголевского тома неизвестен, вряд ли он был меньше среднего тиража издания — 7 тыс. экз., но к описываемому времени было продано всего 3854 экз., хотя книга стоила дешево — всего 60 коп.9 Кстати, из-за небольшого объема все собрания сочинений писателя, выходившие в четырех томах, стоили сравнительно недорого: 4—5 руб. Издавались они скромными тиражами, ничем существенно не отличались друг от друга, пока не появилось издание, подготовленное академиком Н.С. Тихонравовым, которое, по словам Н.К. Гудзия, представляло собой «выдающееся литературное событие в деле издания русских классиков»10. Вот это издание и перекупил Маркс.

Маркс, как правило, выпускал собрания сочинений популярных писателей двумя изданиями: одно тиражом не более 20 000 экз. по обычной цене, примерно 1 руб. 50 коп. за том, а второе — в виде бесплатного приложения к журналу. Тираж последнего определялся самими подписчиками, поэтому ему ничего не оставалось, как внимательно прислушиваться к их мнению и не просто расширять из года в год репертуар приложений, а давать лишь то, что способно было заинтересовать читателя. Просчеты в этом плане, бесспорно, имелись, но они не влияли на общее направление. Маркс мог с полным основанием заявить, что «главная цель «Нивы» — служить в области печатного слова культурным задачам дорогого нашего отечества. В этом она полагает и все свое значение, и все свое честолюбие; этим определяется и содержание ее приложений. Сделать выдающихся наших писателей общедоступными — одно из верных средств достижения этой плодотворной цели»11.

При всей выспренности и декларативности заявления, взятого к тому же из рекламного проспекта, нельзя не отметить справедливости приведенных слов. Выпущенные приложениями к «Ниве», классики, действительно, становились «общедоступными». Так, например, пущенное в 1901 г. приложением к «Ниве» полное собрание сочинений Гоголя печаталось тиражом в 224 тыс. экз.12

История не сохранила свидетельств тому, как и где начались переговоры Маркса с Думновым, почему незавершенное десятое издание сочинений Гоголя, вызвавшее повсеместный интерес, было продано одним издателем и перекуплено другим. Судя по сохранившемуся «Соглашению» академика Тихонравова о передаче Марксу заключенного им ранее контракта с Думновым, переговоры все же происходили в Москве («Соглашение» начинается фразой: «Я, нижеподписавшийся, выдал сию расписку Адольфу Федоровичу Марксу...»). Тихонравов согласился завершить издание шестым томом при условии, что том будет печататься в любой московской типографии, запросив за свой труд весьма высокий гонорар — 2 тыс. руб. серебром. Через два дня — 8 марта (в день подписания договора Маркса с Думновым) — он обязался за две недели подготовить для Маркса «оригинал для печатания сочинений Н.В. Гоголя в сокращенном виде в четырех томах, снабдив их небольшими примечаниями с правом поставить на обложке «под редакцией» Н.С. Тихонравова». За это Маркс обязывался уплатить дополнительно Тихонравову еще 300 руб. серебром, которые и были ему вручены 20 марта 1893 г.13 (Речь шла о так называемом одиннадцатом издании сочинений Гоголя.)

По сохранившейся переписке можно представить, как развивались события. Приехав в Петербург, Маркс немедленно (12 марта) посылает Тихонравову в качестве презента свои издания сочинений Грибоедова, Козлова, Кольцова, Полежаева (на веленевой бумаге). Он просит его «по возможности поторопиться редактированием и приготовлением к печати одиннадцатого издания Гоголя в четырех томах» и ускорить присылку шестого тома десятого издания. (К 15 марта он выкупил у Думнова остатки ранее вышедших сочинений Гоголя, но отказался пожертвовать 50 коп. с каждого экземпляра «Ревизора» в пользу сооружаемого в Москве памятника писателю, полагая, что это должен был сделать Думнов.)

На следующий день Маркс телеграфом сообщил Тихонравову, что заказной бандеролью отправляет ему рукопись «Ревизора», и запрашивал, когда следует ожидать присылки отредактированного текста. В обусловленные сроки он получил от Тихонравова корпус одиннадцатого издания и тут же (1 апреля) сдал его в набор. Правда, вопреки договору, Тихонравов подготовил это издание не в четырех томах, а в пяти, из-за чего возникли некоторые технические трудности, но поскольку дело было сделано и тома вышли равными по объему, Маркс не возражал. Уже 12 апреля он выслал в Москву листы первого тома и, видимо, просил Тихонравова написать для него биографию писателя. Ответ Тихонравова не сохранился. Но суть ответа видна из последнего письма Маркса, в котором тот сожалеет, что болезнь не дает адресату возможности исполнить его пожелание. Поэтому издатель просил разрешения обратиться с аналогичной просьбой к А.И. Введенскому, предоставив адресату «в случае надобности изменить все то, что найдет нужным». Тихонравов категорически отверг это предложение, и тогда Маркс попросил его выслать хотя бы предисловие, поскольку все выпущенные им издания сочинений русских писателей были снабжены таковыми.

«Моя типография, — сообщал Маркс Тихонравову, — теперь исключительно занята печатанием сочинений Гоголя, и все другие работы пока отменены». Благодаря принятым темпам одиннадцатое издание сочинений Гоголя должно было выйти в свет в начале мая и поступить в продажу ранее шестого тома десятого издания. Посылая Тихонравову последние листы одиннадцатого издания, Маркс опять настоятельно просил выслать предисловие: «Вы <...> можете сами убедиться, насколько я спешу выпустить издание и как энергично работает моя типография. Малейшая задержка ставит меня в чрезвычайно стесненное положение. Я надеюсь поэтому, что, получив из моего вчерашнего письма все нужные Вам для составления предисловия сведения, вы поспешите составлением и высылкою его. Отсутствие предисловия мне не дает возможности приступить к брошюрованию, а это чрезвычайно тормозит весь ход издания». Но почтенный ученый не привык к такого рода темпам и не мог, подобно Введенскому, писать так, чтобы рукопись с письменного стола немедленно шла в набор. Издателю ничего не оставалось, как вновь послать телеграмму и умолять Тихонравова поспешить: «Ради бога, высылайте предисловие тома, Маркс».

И все же Маркс добился своего: в последний день мая одиннадцатое издание сочинений Гоголя вышло в свет.

Руководили ли Марксом меркантильные соображения (вполне естественные в данном случае — он должен был хоть частично компенсировать большие затраты) или честолюбивые замыслы увидеть свою фамилию на титуле сочинений одного из крупнейших писателей России, не суть важно. Читатель получил дешевое, компактно изданное собрание сочинений Гоголя, подготовленное не только с особой тщательностью, но и с любовью, причем каждая деталь оформления, вплоть до автографа-подписи писателя, была обговорена издателем с редактором.

Параллельно с подготовкой одиннадцатого издания, менее известного широкому читателю, но довольно популярного, шла работа по завершению десятого издания, надолго ставшего каноническим. Завершающая часть имела особое значение, поскольку речь шла о публикации двух самых значительных произведений Гоголя: «Мертвых душ» и «Ревизора». Выполняя требования редактора, Маркс охотно шел на дополнительные затраты, стремясь тщательно подготовить и достойно проиллюстрировать издание14. Однако, когда у Тихонравова возникла идея, кроме оговоренного договором шестого тома, завершающего десятое издание, выпустить еще и седьмой, Маркс первоначально воспротивился этому.

О дальнейшем развитии событий можно судить по сохранившейся переписке. Аргументируя свою позицию, Маркс писал, что не имеет «никакого существенного интереса» в завершении десятого издания и не может «принять на себя совершенно неожиданные хлопоты и рискованные издержки на издание двух томов (6-го и 7-го)» вместо обусловленного договором одного. К тому же, как выяснилось впоследствии, шестой том превысил предусмотренный объем и разросся до 50 печатных листов. Подвел Маркса и Думнов. На переговорах он обещал ему распространить три четверти тиража (тираж десятого издания составил 3600 экз.) среди своих клиентов, покупавших ранее вышедшие тома, а затем категорически отказался от своих слов.

Свою миссию Маркс видел только в том, чтобы выпустить шестой том в таком составе, какой был обещан в редакторском «предуведомлении». В то же время он понимал, что имеет дело не с рядовым литератором, смотрящим на свою работу как на средство заработать на пропитание, а с одним из крупнейших ученых, с мнением которого нельзя было не считаться. Поэтому, не выдвигая никаких условий, он принял в конце концов его предложения: «Если Вы, как редактор, — писал он, — считаете необходимым издать весь собранный Вами материал, то я на это согласен, но с тем, чтобы весь этот материал был издан в одном (6-ом) томе, но не в двух томах».

Для сокращения убытков он предлагал перенести печатание шестого тома в свою типографию, с тем чтобы корректуры держались в Москве, хотя это и требовало дополнительных расходов (но было удобно Тихонравову). Впрочем, верный своему слову, он не возражал против печатания шестого тома и в московской типографии «Лисснер и Роман», если редактор будет на этом настаивать. В дальнейшем он согласился на выпуск и седьмого тома, с тем чтобы все найденные ученым материалы увидели свет. За эти труды он предложил ему дополнительный гонорар в 1 тыс. руб.15

Из ответов Тихонравова (сохранились лишь черновики двух писем, написанных, судя по содержанию, в сентябре 1893 г.) можно заключить, что московская типография обещала напечатать шестой том к 1 декабря. Оригинал седьмого тома он обещал выслать до 12 октября (варианты и примечания Тихонравов готовил «только по сверстанной корректуре»). Неожиданную задержку в подготовке седьмого тома Тихонравов объяснял тем, что во время ремонта квартиры у него исчезли две тетради, а именно в них содержалась та самая редакция «Мертвых душ», которая должна была открывать седьмой том. Оригинал же рукописи хранился в Публичной библиотеке, и необходимо было высочайшее разрешение, чтобы получить и переправить ее в Москву16.

Маркс планомерно реализовывал свою программу издания сочинений Гоголя, которая, с одной стороны, должна была компенсировать понесенные убытки, а с другой — широко распространить произведения писателя. Так, еще в сентябре 1893 г., когда на складе фирмы оставалось значительное число нераспроданных экземпляров одиннадцатого издания, он просил Тихонравова прислать предложения по двенадцатому изданию, чтобы загодя внести изменения в матрицы***.

Маркс согласился и с предложением редактора несколько повременить с выпуском шестого тома и пустить его в продажу одновременно с седьмым (при условии, что последний том будет печататься у него в типографии). В середине октября он было решил даже не приступать к его печатанию до тех пор, пока не будет подготовлен полностью весь корпус тома, однако от своего намерения вскоре отказался. 10 ноября он сообщал Тихонравову, что «часть оригинала 7-го тома 10 издания сочинений Гоголя сдана в типографию»17. Факт этот весьма примечателен, так как вносит коррективы в установившееся мнение, согласно которому Тихонравов подготовил лишь 20 первых листов шестого тома.

Скоропостижная смерть ученого 27 ноября 1893 г. прервала на некоторое время работу по подготовке десятого издания. Ее завершил по оставленному Тихонравовым плану Владимир Иванович, Шенрок.

Шенрок был весьма высокого мнения о работе своего предшественника. По его словам, труды Тихонравова «по изданиям и истолкованиям сочинений Гоголя <...> в полном смысле составляют венец всей его высокоплодотворной научной и литературной деятельности»18. Как известно, за подготовку десятого издания сочинений Гоголя Тихонравов был избран ординарным академиком. Случай редкий, если не единственный, в практике Российской Академии наук.

Договор с Шенроком на завершение десятого издания сочинений Гоголя был подписан 3 января 1895 г., а на подготовку четырехтомного собрания писем писателя — 2 марта 1900 г., за что общим счетом Маркс заплатил ему 5 тыс. руб. В преддверии полувековой годовщины со дня смерти Гоголя, когда истекал срок авторских прав на его произведения, Маркс, намереваясь продолжить работу над гоголевскими изданиями, выплатил Шенроку сверх договора еще 900 рублей19.

По фрагментам переписки, Шенрока с Марксом можно заключить, что тот действительно проделал немалую работу по подготовке шестого и седьмого томов, вновь пересмотрев бывшие ранее в распоряжении Тихонравова рукописи Гоголя. Судя по письмам, он пользовался подготовленными материалами Тихонравова и корректурными листами седьмого тома20. В первозданном виде остались только первые 20 листов шестого тома, которые, выражаясь современным языком, еще успел подписать к печати первый редактор.

Первоначально Маркс рассматривал завершение десятого издания только как свое обязательство, вытекающее из договора с Думновым, и весьма неохотно пошел на затраты, не предусмотренные соглашением. Однако достойное завершение собрания сочинений Гоголя стало для него делом чести. Не исключено, что он искренне увлекся и самой идеей обнародования всего литературного наследия писателя. Как бы то ни было, но, встав на этот путь, он уже не жалел никаких средств. Так, узнав, что у сына сестры Гоголя В.Я. Головни хранится неопубликованная рукопись Гоголя «Церковь одна», за которую тот затребовал 1000 руб. (сумму по тем временам немалую), Маркс немедленно запросил, Шенрока, «насколько она представляет интерес», какова может быть ее стоимость и где «можно поместить статью эту — в 6 или 7 томе». Но самым, пожалуй, ярким свидетельством его глубокой заинтересованности творчеством Гоголя является письмо, Шенроку от 19 марта 1896 г.: «Вчера получил корректурный оттиск биографического очерка и прочитал его с большим удовольствием. При собранном Вами обширном материале для биографии Гоголя, конечно, очень трудно дать обстоятельный очерк на пространстве всего одного листа, но меня удивляет, что вы даже сократили этот небольшой размер (читатель не должен забывать, что до конца своих дней Маркс не владел в совершенстве русским языком. — Е.Д.), так как у Вас вышло всего около 12 страниц <...> Ваше желание быть возможно кратким особенно заметно во второй половине очерка, которая является вследствие этого как-то скомканной. Для Вашего интересного очерка я с удовольствием готов уделить печатный лист и даже немного больше и буду очень рад, если Вы теперь найдете возможным дополнить очерк в указанных пределах. Но я должен покорнейше просить Вас сделать это в самом непродолжительном времени, так как задержка в брошюровании первого тома очень стесняет типографию»21.

Приведенное письмо свидетельствует об увлеченности Маркса делом, о которой писал в свое время Гнедич22.

В 1902 г. исполнилось 50 лет со дня смерти Гоголя, и его произведения стали национальным достоянием. Интерес к его творчеству оказался столь велик, что в течение года вышло 1 136 100 экз. книг писателя, а общий тираж изданий Гоголя достиг 2 млн. экз. «Подобный тираж представляет у нас явление небывалое и много говорящее», — писал обозреватель одного из библиографических журналов23. Значительная часть выпущенных книг приходилась на долю Маркса. Ему в конечном счете читатели были обязаны и успешным завершением предпринятого Тихонравовым грандиозного труда по установлению критического текста сочинений писателя и полного свода их вариантов, снабженного обширнейшим реальным и историко-литературным комментарием. Практически речь шла о своеобразной гоголевской энциклопедии.

Именно так и оценили десятое издание сочинений Гоголя современники. В многочисленных рецензиях отдавалось должное не только его редакторам, но и издателю. «Мы потому лишь не можем назвать это издание «академическим», что в свет оно выпущено не академией, а г. Марксом, — писал рецензент «Русской мысли». — ...В этом издании перед нами не только сочинения Н.В. Гоголя,

но возможно полная история его сочинительства»24. «Если исключить известное академическое издание сочинений Державина, то настоящее издание сочинений Гоголя является первым критическим и ученым изданием — таким изданием, какого не имеет до сих пор даже Пушкин», — замечал рецензент другого журнала25. «По тщательности обработки материала — это истинно европейское издание, имеющее высокие ученые достоинства», — отмечал рецензент третьего журнала. Отдавая должное его редакторам, он высказывал лишь одно существенное замечание: «Жаль только, что переписка Гоголя — очень обширная и важная — до сих пор не переиздана, и было бы огромной заслугой перед русской литературой, если бы г. Шенрок направил теперь свои усилия в эту сторону, т. е. в дополнительных к настоящему изданию томах отчасти бы перепечатал бы, отчасти в первый раз напечатал бы все имеющиеся документы о личной жизни Гоголя»26. На этот недостаток изданий Маркса указывал, по свидетельству Д.П. Маковицкого, и Л.Н. Толстой, ценивший у Гоголя больше всего письма27. Как известно, Маркс выпустил в начале века четырехтомное собрание писем Гоголя.

Только одна из всех появившихся на это издание рецензий, принадлежавшая перу А.Н. Пыпина, содержит серьезные упреки в адрес, Шенрока, но, как выяснилось впоследствии, вызваны они были обстоятельствами, неизвестными рецензенту, и дефектами принадлежавшего ему тома28.

Столь подробное изложение истории завершения десятого издания сочинений Гоголя вызвано лишь тем, что оно является наивысшим достижением дореволюционной текстологии. Говоря о нем, никак не следует забывать ни о копеечных народных изданиях отдельных произведений писателя, выпущенных Марксом, ни о семнадцатом издании сочинений Гоголя, вышедшем в 1901 г. В одном большом томе (текст печатался в два столбца) содержались все произведения Гоголя, за исключением тех, которые представляли интерес только для специалистов. План этого тома был по просьбе Маркса выработан А.Н. Майковым и Н.Н. Страховым, тексты печатались по редакции, Тихонравова и, Шенрока. Стоил том сравнительно дешево — 1 р. 50 коп.

Судя по числу изданий сочинений Гоголя, их издатель остался не в накладе, рискнув весьма значительной суммой в сделке с Думновым. Но в дни полувековой годовщины со дня смерти писателя Маркс с полным основанием мог заявить, что он, как никто другой, постарался увековечить память Гоголя широким распространением его произведений.

Гоголь Н.В. Майская ночь. Обложка

Гоголь Н.В. Шинель. Обложка

Гоголь Н.В. Мертвые души. Страница книги. Художник М. Далькевич

Примечания

*. Маркс выпустил ряд изданий «собраний сочинений» Гоголя под редакцией Н.С. Тихонравова, правда, без научного аппарата, имевшегося в шестом. Наиболее распространенными были 15-е и 16-е издания 1900 и 1901 гг. (приложения к журналу «Нива»), а также 17-е издание сочинений (однотомник 1901 г., который впоследствии был перепечатан Литературно-издательским отделом Наркомпроса).

**. Книга называлась «Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н.В. Гоголя, в 2-х частях».

***. Двенадцатое издание Полного собрания сочинений Гоголя в пяти томах вышло под редакцией Н.С. Тихонравова (посмертно) в 1894 г. Стоило оно 6 руб., с пересылкой 7 р. 50 коп., а в «роскошных коленкоровых переплетах» — 8 руб. 50 коп., с пересылкой — 10 руб. 50 коп.

1. ЦГАЛИ, ф. 139, од. 2, д. 17, л. 1—2; д. 19, л. 8.

2. Гнедич П.П. Художественные издания А.Ф. Маркса // Нива. 1904. № 50. С. 1008.

3. Штейн В. Юбилейное издание гоголевских «Мертвых душ» А.Ф. Маркса // Печатное искусство. 1902. № 6. С. 195.

4. ЦГАЛИ, ф. 139, оп. 2, д. 21, л. 8.

5. Маркс А.Ф. От издателя // Гоголь Н.В. Похождения Чичикова или мертвые души. СПб., 1900. С. VI.

6. Штейн В. Указ. соч. Судя по «Обязательствам» П.П. Гнедича и договору Маркса с М.М. Далькевичем на приобретение у него прав на рисунки к «Мертвым душам», только иллюстрирование книги обошлось издателю минимум в 7 тыс. руб. (ЦГАЛИ, ф. 139, оп. 2, д. 21, л. 8; д. 20, л. 1).

7. ЦГАЛИ, ф. 130, оп. 2, д. 19, л. 1.

8. Чернышевский Н.Г. Указ. соч. С. 696.

9. С.-Петербургские ведомости. 1876. 4 янв.

10. Гудзий Н.К. Николай Саввич Тихонравов. М., 1956. С. 53.

11. ЦГАЛИ, ф. 509, оп. 3, д. 11, л. 1.

12. ЛГИА, ф. 1376, оп. 1, д. 502, л. 2.

13. ЦГАЛИ, ф. 139, оп. 2, д. 19, л. 1; д. 21, л. 1.

14. ГБЛ, ф. 298, к. 5, д. 45, л. 44—45 об., 16 об. — 17, 20, 21 об., 23 об. — 24, 30 об., 44—45 об., 33—40, 13—17 об.

15. Там же, л. 11—12 об.

16. Там же, к. 1, д. 9, л. 1—3 об.

17. Там же, к. 5, д. 45, л. 1—10.

18. Шенрок В.И. Н.С. Тихонравов, как издатель сочинений Н.В. Гоголя // Памяти Николая Саввича Тихонравова. М., 1894. С. 92.

19. ЦГАЛИ, ф. 139, оп. 2, д. 21, л. 9, 13, 19; ГБЛ, ф. 360, к. 1, д. 72, л. 1; д. 71, л. 1.

20. ЦГАЛИ, ф. 335, оп. 1, д. 11, л. 1, 2, 4.

21. ГБЛ, ф. 419, к. 1, д. 25, лл. 1—4.

22. Гнедич П.П. Указ. соч.

23. Лагов Н. Книжный мир Петербурга // Изв. кн. магазинов М.О. Вольфа. 1903. № 8/9. С. 84.

24. Рус. мысль. 1896. № 11. С. 503—504.

25. Наблюдатель. 1896. № 11. С. 19.

26. Сев. вестник. 1896. № 7. С. 323.

27. Литературное наследство. 1973. Т. 90. Кн. 3. С. 347—348.

28. Рус. обозрение. 1896. № 8. С. 859—860; № 9. С. 471—473.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |