Как известно, внутренняя диалогичность реализует в монологическом контексте один из основных признаков диалога — реплицирование, то есть обмен высказываниями, которые в порядке смены или прерывания передают реакции коммуникантов на смысловые позиции друг друга относительно предмета обсуждения [Прохватилова 1999; Якубинский 1986].

На материале научных, духовных, публицистических текстов исследователями установлено, что внутренняя диалогичность эксплицируется благодаря таким способам введения в монолог чужой речи, как прямая речь и разновидности косвенной речи [Вотрина 2012; Прохватилова 1999; Чубай 2007 и др.].

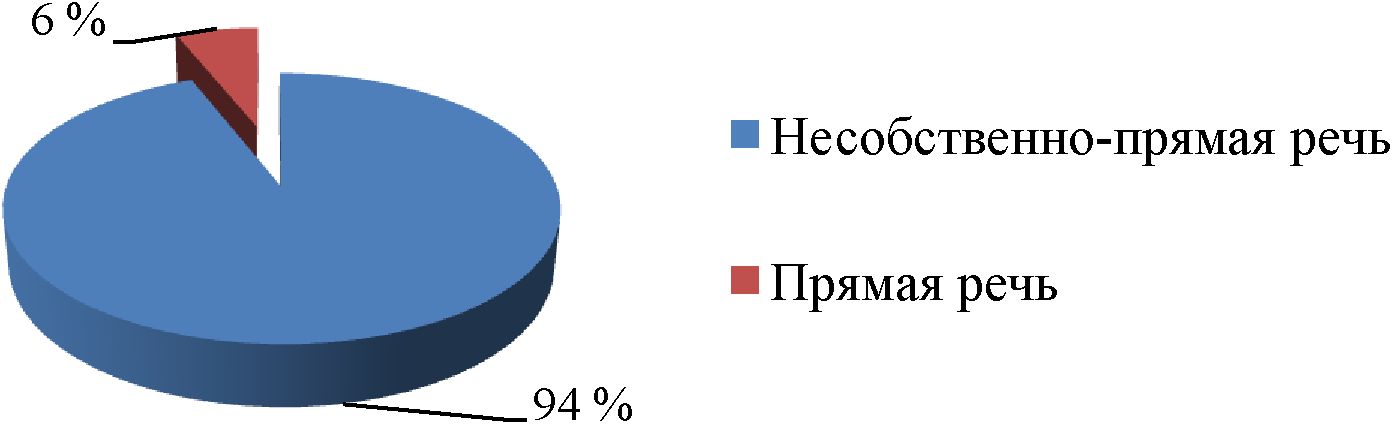

В нашем материале внутренняя диалогичность связана со сменой точек зрения в авторском повествовании. Она сводится к воспроизведению речи персонажа в рамках повествовательной структуры в форме прямой (в виде внутреннего монолога) и несобственно-прямой речи. При этом основной формой переключения повествования в план персонажа выступает несобственно-прямая речь (рис. 1).

2.1.1. Несобственно-прямая речь героя как средство диалогичности в прозе А.П. Чехова

Известно, что несобственно-прямая речь (далее НПР) — это особая форма передачи чужого слова в художественном тексте, имеющая широкие функциональные возможности. Как уже отмечалось, для нее характерна двуплановость, обусловленная взаимодействием и взаимопроникновением авторской и персонажной сфер, совмещенностью речевых планов повествователя и персонажа [Чернухина 1984; Долинин 1985; Солганик 2000; Труфанова 2001; Сысоева 2004; Шевлякова 2011; Боднарук 2015 и др.], что позволяет освещать одно и то же явление одновременно с разных точек зрения [Ковтунова 2002] и «тонко, как бы изнутри характеризовать героя» [Солганик 2000, с. 119].

По образному выражению Е.С. Борисовой, «НПР — это своеобразная игра автора с читателем и нарратора с персонажем» [Борисова 2014, с. 4], благодаря которой возникает диалогичность текста, основанная на различиях в эмоционально-смысловой и стилистической окраске отдельных его частей [Арутюнова 2007].

В современной лингвистической науке вопрос об объеме явлений, включаемых в состав НПР, остается дискуссионным [Труфанова 2001]. Исследователи отмечают, что структура НПР гетерогенна, поскольку ее формируют единицы разных уровней [Беличенко 2006; Бровина 2009].

Согласно нашим наблюдениям, в чеховской прозе НПР оформляется с помощью комплекса лексических (14%) и грамматических (86%) средств.

2.1.1.1. Грамматические средства несобственно-прямой речи в прозе А.П. Чехова

К грамматическим маркерам НПР исследователи обычно относят средства смены темпорального плана повествования; различные модальные конструкции; восклицательные и вопросительные предложения; лексические повторы; неопределенные местоимения и наречия, частицы [Андреева 2004; Беличенко 2006; Бровина 2008; Евсеева 2007; Кожевникова 2011; Прохватилова 1999; Ригато 1998; Чудаков 1971]. Однако в имеющихся на сегодняшний день работах номенклатура грамматических средств НПР не дифференцирована и обычно дается общим списком.

В нашем материале используется весь спектр перечисленных грамматических средств. Вместе с тем представляется необходимым объединить их в несколько групп, частотность которых отражена на рис. 2.

Каждой из указанных групп средств внутренней диалогичности свойственны определенные особенности функционирования в прозе А.П. Чехова. Рассмотрим их подробнее.

Выявлено, что наиболее частотными средствами НПР (33% употреблений от общего объема) являются конструкции с различными глагольными формами — личными, безличными, инфинитивными, деепричастными и причастными.

Данные конструкции представлены тремя типами:

1. Конструкция «глагольная форма + подчинительный союз/союзное слово», в которой функционируют прежде всего личные, инфинитивные, деепричастные, а также — в единичных случаях — причастные формы, например:

Сынок рассердился, нахмурился, насупился и сказал, что он арифметику знает лучше самого учителя <...> («Папаша», 1880);

Он воображал, как он, пахнущий духами, завитой и галантный, войдет в большую освещенную залу («Тряпка», 1885);

...и княгиня начинала думать, что, несмотря на свои 29 лет, она очень похожа на старого архимандрита и так же, как он, рождена не для богатства, не для земного величия и любви, а для жизни тихой, скрытой от мира, сумеречной, как покои... («Княгиня», 1889);

А она глядела на отца с недоумением, тупо, не понимая, почему нельзя произносить таких слов («Убийство», 1895);

Аня зазывала покупателей и брала с та деньги, уже глубоко убежденная, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, коме большого удовольствия («Анна на шее», 1895).

2. Конструкция «глагольная форма + дополнение в косвенном падеже, указывающее на субъект», в которой задействованы безличные формы, например:

...и ему захотелось броситься вниз головой, не из отвращения к жизни, не ради самоубийства, а чтобы хотя ушибиться и одною болью отвлечь другую («Припадок», 1888).

Как правило, в подобные конструкции включаются слова с оценочной семантикой, например:

Пятеркин думал, что, увидев его, они отвернутся, почувствуют неловкость и умолкнут, а потому такая дружеская встреча показалась ему по меньшей мере нахальством («Первый дебют», 1886);

Сегодня весь вечер он казался ей вялым, сонным, неинтересным, ничтожным <...> («Володя большой и Володя маленький», 1893);

И вся эта жизнь в лесу, в снегу, с пьяными мужиками, с бранью представилась ему такою же дикой и темной, как эта девушка <...> («Убийство», 1895).

3. Конструкция «глагольная форма + дополнение в косвенном падеже, указывающее на субъект, + подчинительный союз/союзное слово», в которой используются безличные и — значительно реже — инфинитивные глагольные формы, например:

Ему стало казаться, что все, что раньше кружилось и было им разбиваемо, теперь сговорилось и единодушно полетело на его голову («Средство от запоя», 1885);

Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бранить ее за то, что она всё лежит и не хочет работать («Скрипка Ротшильда», 1894);

...и тогда ему казалось, что он очень серьезный, глубокий человек и что на этом свете его занимают одни только важные вопросы («Печенег», 1897).

Из приведенных и подобных примеров видно, что для введения в повествовательную структуру текста «голоса» персонажа используются глаголы определенных лексико-семантических групп. В первую очередь это глаголы интеллектуальной деятельности (66%), семантика которых связана с такими ментальными процессами, как мышление (казаться, думать, чувствовать (в значении «понимать», «догадываться»), понимать, воображать, заметить, верить и др.), память (помнить) и знание (знать); затем глаголы психической деятельности (17%) со значением желания (хотеть, желать), эмоционального отношения (нравиться, жалеть, досадовать и др.) и эмоционального переживания или состояния (бояться, удивляться, радоваться и др.) и, наконец, глаголы речи (17%) (рассказывать, говорить, сказать и др.).

Конструкции с глагольными формами такой семантики могут служить для выражения интеллектуальной оценки и отображения хода рассуждений персонажа, для передачи его эмоциональной реакции на то или иное явление действительности и указания на его психологическое и эмоциональное состояние, а также для отражения речевого акта.

Вторая по частотности группа грамматических маркеров НПР включает средства смены модального плана повествования (25%), в их числе вводные слова и конструкции; безличные предложения; обобщенно-личные предложения; предложения с формами сослагательного и условного наклонения.

Что касается вводных слов и конструкций, то в нашем материале наиболее востребованными оказываются те из них, семантика которых связана с выражением эмоциональных реакций персонажа /1/ и его интеллектуальных оценок /2/, указанием на порядок мыслей и их связь /3/, а также на источник сообщения /4/, например:

/1/ Через четверть часа санитары, вытирая губы и ковыряя спичками в зубах, идут к лавке Голорыбенко. Тут, как на зло, закрыто («Надлежащие меры», 1884);

/2/ Он вышел на балкон. Бухта, как живая, глядела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз и манила к себе. В самом деле, было жарко и душно и не мешало бы выкупаться; В нижнем этаже, под балконом, окна, вероятно, были открыты, потому что отчетливо слышались женские голоса и смех. По-видимому, там была вечеринка («Черный монах», 1894);

/3/ Ему казалось, что истекший день, день его долгожданного и многообещавшего дебюта, искалечил на веки вечные его карьеру, веру в людей, мировоззрение.

Во-первых, его безобразно и жестоко надул обвиняемый <...>

Во-вторых, он, Пятеркин, казалось ему, вел себя на суде невозможно <...>

В-третьих, что хуже всего, товарищ прокурора и гражданский истец, старый, матерый адвокат, вели себя не товарищески <...>

В-четвертых («Первый дебют», 1886);

/4/ В церковь он не ходил потому, что, по его мнению, в церкви не точно исполняли устав <...>; В скорости, со слов Аглаи, стало известно, что во время убийства присутствовал Сергей Никанорыч <...> («Убийство», 1895).

Как видно из приведенных и подобных примеров, включение вводных слов и конструкций связано либо с отражением эмоциональных реакций персонажа; либо с передачей интеллектуальных оценок персонажа, как правило, обусловленных объемом его знаний о происходящем; либо с оформлением рассуждений персонажа, благодаря чему достигается эффект имитации непосредственного протекания его мыслительных процессов; либо с указанием на источник сообщения, что сигнализирует о смене речевого плана.

Анализ материала показал, что различные вводные слова и конструкции с обозначенной семантикой могут выступать в пределах узкого контекста не только автономно, но и совместно, например:

Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью, что она Рябовского уже не любит и что, слава богу, всё уже кончено <...> но ведь это, думала она, он создал под её влиянием и вообще, благодаря её влиянию, он сильно изменился к лучшему. Влияние её так благотворно и существенно, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке с искрами и в новом галстуке и спрашивал томно: «Я красив?» И в самом деле, он, изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив (или, быть может, так показалось) и был ласков с ней («Попрыгунья», 1892).

В приведенном фрагменте, представляющем собой несобственно-прямую речь главной героини рассказа «Попрыгунья», переживающей разрыв с художником Рябовским, используются вводные слова и конструкции, с помощью которых не только осуществляется указание на того, кому принадлежат рассуждения («думала она»), но и актуализируются интеллектуальные оценки Ольги Ивановны («пожалуй», «и в самом деле», «быть может»), передается ее эмоциональное отношение («слава богу»). Комплексное использование этих средств обеспечивает трансформацию модальности авторского повествования и, как следствие, переключает его в плоскость сознания персонажа.

Средством смены модального плана также являются и безличные предложения. Главный член в таких предложениях может быть выражен: /1/ безлично-предикативным словом на -о; /2/ модальным безлично-предикативным словом либо /3/ безличным глаголом в сочетании с инфинитивом; /4/ отрицательным словом или выражающей отрицание конструкцией, например:

/1/ Ему было стыдно, противно. Противны были ему и его запах духов, и новые перчатки, и завитая голова; но в то же время ему было страшно совестно, гнусно, мерзко... («Тряпка», 1885»);

/2/ И идя, куда глаза глядят, она решила, что, выйдя замуж, она будет заниматься хозяйством, лечить, учить, будет делать все, что делают другие женщины ее круга <...> Очевидно, счастье и правда существуют где-то вне жизни... Надо не жить, надо слиться в одно с этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, как вечность, с ее цветами, курганами и далью, и тогда будет хорошо... («В родном углу», 1897);

/3/ Вера Иосифовна <...> читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли все такие хорошие, покойные мысли, — не хотелось вставать («Ионыч», 1898);

/4/ Двор пользовался дурной славой, и заехать в него поздно вечером, да еще с чужою лошадью, было небезопасно. Но делать было нечего. Фельдшер нащупал у себя в сумке револьвер, строго кашлянув, постучал кнутовищем по оконной раме («Воры», 1890).

Приведенные и подобные примеры дают основания утверждать, что употребление безличных предложений в качестве средства переключения повествования в план персонажа обусловлено семантикой предиката.

Так, значение предиката может быть связано с указанием на психическое, эмоциональное или физическое состояние персонажа и — реже — на его зрительное или слуховое восприятие.

Например, в следующем фрагменте рассказа «Он понял!» семантика предиката в безличном предложении связана с передачей психологического состояния «мужичонка» Павла Хромого, которого уличили в незаконной охоте в барских угодьях:

Он вздыхает и пугливо осматривается. Шкаф, стол, чайник без носика и образок глядят на него укоризненно, тоскливо... Мухи, которыми так изобилуют господские конторы, жужжат над его головой так жалобно, что ему делается нестерпимо жутко («Он понял!», 1883).

Запертый приказчиком в конторе, горе-охотник в одиночестве, с тоской и страхом ожидает прихода урядника и последующее наказание. Обстановка господской конторы усиливает его подавленность и доводит до предела восприятие происходящего.

В отрывке из рассказа «Анна на шее» значения предикатов безличного предложения отсылают к характеристике как эмоционального («страшно»), так и физического («гадко») состояния главной героини, испытывающей по отношению к своему старому, некрасивому мужу чувство сильнейшего отвращения:

Мягкие движения его пухлого тела пугали ее, ей было и страшно, и гадко («Анна на шее», 1895).

В рассказе «Спать хочется» происходящее показано преломленным в сознании измученной борьбой со сном няньки — крепостной девочки Варьки, например:

Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к отцовскому «бу-бу-бу». Но вот слышно, кто-то подъехал к избе. Это господа прислали молодого доктора, который приехал к ним из города в гости. Доктор входит в избу; его не видно в потемках, но слышно, как он кашляет и щелкает дверью («Спать хочется», 1888).

В приведенном фрагменте для указания на слуховое и зрительное восприятие героини используются безличные предложения с предикатами соответствующей семантики.

Благодаря семантическому наполнению предиката в безличном предложении, наряду с передачей эмоционального, психического и физического состояния героя, могут передаваться его интеллектуальные оценки, которые, как правило, заключаются в выражении персонажем абсолютной уверенности относительно какого-либо свершившего факта действительности или принятого решения, например:

...когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большой картиной <...> Сомневаться нельзя было, это пряталась женщина («Попрыгунья», 1892);

Для нее уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андреича или, быть может, не любила его никогда <...>; Теперь уже для нее ясно было, что она уедет непременно, чему она все-таки не верила, когда прощалась с бабушкой, когда глядела на мать («Невеста», 1903).

Маркировать появление «голоса» персонажа в чеховском повествовании может и такое средство смены модального плана, как обобщенно-личные предложения, которые, как известно, имеют характер обобщающих умозаключений [РГ-80, т. II, § 2251], например:

Маленький, заштатный городок, которого, по выражению местного тюремного смотрителя, на географической карте даже под телескопом не увидишь, освещен полуденным солнцем («Надлежащие меры», 1884);

Варька оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Она рада. Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении («Спать хочется», 1888);

Еще с раннего утра всё небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серы пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет («Крыжовник», 1898).

Анализ контекстов, содержащих предложения подобного типа, показал, что в чеховском повествовании наибольшее распространение имеют обобщенно-личные предложения с отрицанием, например:

Она уже <...> помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся, с руками и с ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься...; То ей казалось, что ее сию минуту убьет бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем было тупое унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь... («Попрыгунья», 1892);

В приведенных и подобных примерах с помощью обобщенно-личных предложений передаются общие суждения персонажей, выражающие модальное значение невозможности действия.

Характерно, что семантической особенностью отрицательных глагольных форм в предложениях такого типа является не только обозначение вневременности [Валгина 2003, § 51], но и передача мироощущения персонажа, его негативного эмоционального и интеллектуального восприятия жизненного положения, в котором он оказывается, как правило, по собственной вине. Доминирующими при этом оказываются чувства раскаяния, безнадежности и безвыходности, например:

Оскорбление, которое она нанесла ему, такого сорта, что его не сгладишь никакими ласками, ни клятвами... («Именины», 1988);

...по выражению его лица и по тону Яков понял, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь <...> («Скрипка Ротшильда», 1894);

Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между ильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь («Случай из практики», 1898).

Наблюдения над материалом показывают, что в повествовательной структуре прозы А.П. Чехова используются и обобщенно-личные предложения, не содержащие отрицания при глагольной форме. В таком случае они используются, когда необходимо передать интеллектуальную оценку персонажа жизненной позиции и нравов окружающих, например:

Он любил поговорить о чем-нибудь важном и серьезном и любил подумать <...> Хотелось кротости, душевной тишины и уверенности в себе, как у этого гостя, который вот наелся огурцов и хлеба и думает, что от этого стал совершеннее; сидит он на сундуке, здоровый, пухлый, молчит и терпеливо скучает, и в сумерках, когда взглянешь на него из сеней, похож на большой булыжник, который не сдвинешь с места. Имеет человек в жизни зацепку — и хорошо ему («Печенег», 1897);

Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти («Ионыч», 1898).

Как видно из приведенных контекстов, оценки, исходящие от персонажа, носят скорее отрицательный характер, поскольку обусловлены несоответствием взглядов или поведения тех или иных представителей общества ценностной картине мира персонажа.

Обобщенно-личные предложения, не содержащие отрицания при глагольной форме, согласно нашим наблюдениям, могут иметь ретроспективную направленность и употребляются в тех случаях, когда персонаж вспоминает о событиях, повторявшихся в прошлом, или воссоздает в памяти ситуации, имевшие для него важное значение, например:

Качки нет, тихо, но зато душно и жарко, как в бане; не только говорить, но даже слушать трудно. Гусев обнял колени, положил на них голову и думает о родной стороне. Боже мой, в такую духоту какое наслаждение думать о снеге и холоде! Едешь на санях; вдруг лошади испугались чего-то и понесли... <...> А какое наслаждение, когда опрокидываются сани и летишь со всего размаху в сугроб, прямо лицом в снег, а потом встанешь весь белый, с сосульками на усах; ни шапки, ни рукавиц, пояс развязался... Люди хохочут, собаки лают... («Гусев», 1890).

В приведенном фрагменте из рассказа «Гусев», содержательной основой которого являются страдания и мысли, зачастую обрывочные, главного героя — умирающего рядового Гусева, после службы на Дальнем Востоке возвращающегося на родину на пароходе, с помощью обобщенно-личных предложений передаются видения бредящего солдата. Их ведущий мотив — светлые воспоминания героя о своей деревне, доме и родных. Переживая физические муки, сгорая от жара и задыхаясь в душном трюме, единственное спасение и утешение больной солдат находит в воссоздаваемых в своем воспаленном сознании картинах прошлой радостной жизни, и прежде всего своего любимого развлечение — катания на санях.

Таким образом, обобщенно-личные предложения, выступая в качестве одного из сигналов НПР, служат в прозе А.П. Чехова лаконичным и наглядным приемом для отражения мыслей и чувствований персонажа. При этом, на наш взгляд, можно говорить о двух типах ситуаций их включения в авторское повествование. Так, с одной стороны, использование обобщенно-личных предложений актуально тогда, когда необходимо подчеркнуть особенности мироощущения персонажа, обусловленные негативным интеллектуальным и эмоциональным восприятием им того, что происходит в его жизни. С другой стороны, в форму обобщенно-личных предложений облекаются важные с точки зрения героя рассуждения, представления или воспоминания, которые возможно соотнести с общечеловеческими ценностями, подчеркнуть их вневременной и внеличностный характер.

Еще одним средством смены модального плана и сигналом НПР в структуре чеховского повествования являются, согласно нашим наблюдениям, предложения с формами /1/ сослагательного и — реже — /2/ условного наклонения, которые, как известно, имеют категориальное значение возможности, предположительности и широко употребляются для выражения желания в разных его оттенках [РГ-80, т. I, §§ 1488—1489], например:

/1/ Дали в его распоряжение две комнаты, двух холуев, лошадь и все, что пожелает, лишь бы только надежды подавал («Скверная история», 1882);

/1/ И теперь он все думал, и ему хотелось остановиться на какой-нибудь одной мысли, непохожей на другие, значительной, которая была бы руководством в жизни, и хотелось придумать для себя какие-нибудь правила, чтобы и жизнь свою сделать такою же серьезной и глубокой, как он сам. Вот хорошо бы и ему, старику, совсем отказаться от мяса, от разных излишеств («Печенег», 1897);

/2/ Прохвост поглядел на Тихона с презрением, с ненавистью. Он убил бы его, если б можно было! («Осенью», 1883).

Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала показал, что в авторском повествовании рассказов А.П. Чехова предложения с формами сослагательного и условного наклонения эксплицируют интеллектуальные оценки персонажа и обнаруживают его эмоциональные реакции.

Например, Софья Львовна, героиня рассказа «Володя большой и Володя маленький», слишком поздно осознает ошибочность своего поспешного решения выйти замуж за полковника Ягича, которое было вызвано лишь стремлением досадить «другу детства» Володе маленькому и страхом остаться в старых девах:

Если бы она могла предположить, когда выходила, что это так тяжело, жутко и безобразно, то она ни за какие блага в свете не согласилась бы венчаться («Володя большой и Володя маленький», 1893).

В приведенном примере в предложении с формой условного наклонения содержится указание на интеллектуальную оценку героиней сложившейся ситуации и гипотетическое желание ее изменить.

В следующем отрывке из рассказа «Воры» посредством включения предложения с формами сослагательного наклонения передается эмоциональное состояние фельдшера Ергунова после встречи на постоялом дворе с конокрадами:

У него путалось в голове, и он думал: к чему на этом свете доктора, фельдшера, купцы, писаря, мужики, а не просто вольные люди? <...> Ах, вскочить бы на лошадь, не спрашивая, чья она, носиться бы чёртом вперегонку с ветром, по полям, лесам и оврагам, любить бы девушек, смеяться бы над всеми людьми... («Воры», 1890).

Будучи обманут и едва не убит, Ергунов, у которого украли и лошадь, и узел с «покупками для больницы», тем не менее вдохновлен дерзостью и бесстрашием «вольного» Мерика, Калашникова и других воров и начинает, как видно из приведенного примера, искать спасение от обыденной жизни, с ее социальными различиями и налагаемыми на каждого строгими обязанностями, в мечтах о свободе.

Третья по частотности группа грамматических средств НПР (16%) включает элементы экспрессивного синтаксиса, в ряду которых в чеховском повествовании наиболее частотны лексические повторы, восклицательные и вопросительные предложения, а также инверсия.

Согласно полученным данным, наиболее востребованным средством являются лексические повторы служебных и знаменательных частей речи, например:

Он уже не думал ни о женщинах, ни о мужчинах, ни об апостольстве («Припадок», 1888);

После чая он, мрачный, сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Всё, всё напоминало о приближении тоскливой, хмурой осени («Попрыгунья», 1892);

Утреня будет длинная-длинная, потом часы, потом обедня, молебен... («Володя большой и Володя маленький», 1893).

Анализ материала показывает, что обычно это повторы служебных слов. Они способствуют появлению не свойственной авторской манере изложения экспрессивности, что является сигналом переключения повествования в план персонажа, например:

Он не верил ей и, когда она долго не возвращалась, не спал, томился, и в то же время презирал и жену, и ее постель, и зеркало, и ее бонбоньерки, и эти ландыши и гиацинты, которые кто-то каждый день присылал ей и которые распространяли по всему дому приторный запах цветочной лавки («Супруга», 1895).

Что касается лексических повторов знаменательных слов, то, по нашим наблюдениям, чаще всего имеют место двукратные бессоюзные (реже союзные) повторы слов различных категорий, прежде всего наречий, характеризующих действие или состояние со стороны качества («тихо-тихо», «быстро-быстро», «низко-низко», «скоро-скоро» и др.), или качественных прилагательных («старый-старый», «далекий-далекий», «длинная-длинная» и др.).

Возникающая благодаря повторам знаменательных слов экспрессивная модальность указывает на субъективное восприятие происходящего персонажем, в соответствии с чем происходит усиление того или иного признака, и таким образом повествование переключается в план персонажа.

Например, в следующих фрагментах из рассказов «Скрипка Ротшильда» и «Душечка» наблюдается повтор качественных наречий, семантика которых призвана подчеркнуть монотонность, длительность действия в персонифицированном восприятии персонажа:

Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. Пятьдесят два года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго <...> («Скрипка Ротшильда», 1894);

Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное — это лес... («Душечка», 1899).

Кроме того, лексическое значение повторяющихся наречий и прилагательных может отсылать к характеристике психологического /1/ или эмоционального /2/ состояния персонажа, например:

/1/ И Васильеву полегчало. Когда он выходил от доктора, ему уже было совестно, шум экипажей не казался раздражительным и тяжесть под сердцем становилась всё легче и легче, точно таяла («Припадок», 1888);

/2/ Она быстро пошла и скоро исчезла в темных воротах. И после этого почему-то, когда тройка поехала дальше, стало грустно-грустно («Володя большой и Володя маленький», 1893).

Таким образом, лексические повторы знаменательных слов в рамках НПР используются с целью привлечения внимания к тем или иным оценкам, исходящим персонажа.

Восклицательные предложения как субъектно-экспрессивная форма синтаксиса, маркирующая НПР в чеховском повествовании, сигнализируют о переключении в речевой план героя за счет появления не характерной для третьеличного авторского нарратива экспрессивности, например:

К выигрышу и к чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию: сколько на этом свете разных цифр, и как это они не перепутаются! («Детвора», 1886).

Наше исследование показало, что помимо этого восклицательные предложения могут отражать эмоциональные реакции персонажей, например стыд /1/, страх /2/, и передавать их интеллектуальные оценки, например одобрение /3/, /4/:

/1/ Какой стыд! Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки, ходить на рынок, и, когда хвалили ее красоту, молодость и изящные манеры, ей казалось, что весь свет видит ее дешевую шляпку и дырочки на ботинках, замазанные чернилами («Анна на шее», 1895);

/2/ Они обе пошли наверх, чтобы скатиться еще раз, но в это время послышался знакомый визгливый голос. О, как это ужасно! Бабка, беззубая, костлявая, горбатая, с короткими седыми волосами, которые развевались по ветру, длинною палкой гнала от огорода гусей <...> («Мужики», 1897);

/3/ Она, маленькая, хорошенькая брюнеточка, готова была каждую минуту сгореть от нетерпения... Ему уже тридцать, чин его невелик, денег у него не особенно много, но зато он так красив, остроумен, ловок! Он отлично пляшет, прекрасно стреляет... Лучше его никто не ездит верхом. Раз он, гуляя с нею, перепрыгнул через такую канаву, перепрыгнуть через которую затруднился бы любой английский скакун!.. («Женщина без предрассудков», 1884);

/4/ Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета он может привязаться к этому маленькому, слабому, многоречивому существу, увлечься и влюбиться, — в положении их обоих это так возможно и естественно! («Черный монах», 1894).

Относительно вопросительных предложений следует отметить, что они, так же как и восклицательные предложения, способствуют появлению экспрессивности, которая не свойственна авторской манере изложения, что является показателем переключения повествования в речевой план персонажа, например:

Она вышла и взглянула на часы: было без пяти минут шесть. И она удивилась, что время идет так медленно, и ужаснулась, что до полуночи, когда разъедутся гости, осталось еще шесть часов. Куда убить эти шесть часов? Какие фразы говорить? Как держать себя с мужем? («Именины», 1888);

...Василиса соображала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до святок, пришлось продать корову. Надо бы попросить денег, надо бы написать, что старик часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст богу душу... Но как выразить это на словах? Что сказать прежде и что после? («На святках», 1990).

При этом, как показывает анализ, присущая вопросительным предложениям экспрессивность может сопровождаться указанием на эмоциональные реакции героев.

Например, в представленном ниже фрагменте рассказа «Детвора» включение в авторское повествование «коллективной» НПР персонажей осуществляется с помощью вопросительного предложения, в котором вопрос осложнен оттенком удивления или даже недоумения, обусловленного детским любопытством и непосредственностью:

В ожидании их возвращения Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркин сын Андрей сидят в столовой за обеденным столом и играют в лото. Говоря по совести, им пора уже спать; но разве можно уснуть, не узнав от мамы, какой на крестинах был ребеночек и что подавали за ужином? («Детвора», 1886).

Кроме того, вопросительные предложения могут отражать ход размышлений персонажа.

Так, например, герой рассказа «Соседи» Петр Михайлыч Ивашин, страдающий из-за бегства родной сестры к женатому соседу Власичу, упрекает себя в бездействии, но при этом никак не может решить, что следует предпринять, чтобы вернуть сестру домой, как вести себя при встрече с ней и какую выбрать тактику в общении с Власичем:

<...> Он чувствовал потребность сделать что-нибудь из ряда вон выходящее, резкое, хотя бы потом пришлось каяться всю жизнь. Назвать Власича подлецом, дать ему пощечину и потом вызвать на дуэль? Но Власич не из тех, которые дерутся на дуэли; от подлеца же и пощечины он станет только несчастнее и глубже уйдет в самого себя;

<...> Петр Михайлыч не думал уже ни о пощечине, ни о хлысте, и не знал, что будет он делать у Власича. Он струсил. Ему было страшно за себя и за сестру, и было жутко, что он ее сейчас увидит. Как она будет держать себя с братом? О чем они оба будут говорить? И не вернуться ли назад, пока не поздно? <...> («Соседи», 1892).

В приведенном примере вопросительные предложения переводят повествование в плоскость сознания героя, отражая ход его рассуждений.

Анализ материала показал, что восклицательные и вопросительные предложения могут использоваться не только автономно, но и сочетаясь друг с другом в рамках узкого контекста.

Например, в следующем фрагменте рассказа «Герой-барыня» переключение повествования в план персонажа происходит посредством восклицательного предложения, передающего эмоциональную реакцию героини, которая переживает предательство и измену мужа, но вынуждена скрывать свое отчаяние от окружающих:

Из глаз вырвались на свободу горячие слезы, и бледное лицо исказилось отчаянием. Уж не было нужды в этикете, и она могла рыдать! («Герой-барыня», 1883).

В отрывке из рассказа «В родном углу» сигналом НПР героини, чьи мечты о счастливой и гармоничной жизни «в родном гнезде» обернулись разочарованием, выступают вопросительные предложения, которые отражают ход ее рассуждений, но на которые она не может дать ответ:

Когда часы в коридоре били два или три и когда уже от чтения начинали болеть виски, она садилась в постели и думала. Что делать? Куда деваться? Проклятый, назойливый вопрос, на который давно уже готово много ответов и, в сущности, нет ни одного («В родном углу», 1897).

Во фрагменте рассказа «Попрыгунья» голос главной героини в рамках НПР маркирован и вопросительными, и восклицательными предложениями, благодаря чему становится возможной имитация мыслительной деятельности Ольги Ивановны в ее непосредственном протекании:

...воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь? Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов? Милый Дымов! Как кротко и детски-жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой! Каждый месяц он высылал ей по 75 рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникам сто рублей, то он прислал ей и эти сто. Какой добрый, великодушный человек! («Попрыгунья», 1892).

Еще одним средством экспрессивного синтаксиса, выступающим в качестве сигнала НПР, является инверсия. В анализируемом материале она используется для интеллектуальной оценки событий в объеме знаний персонажа, поскольку, как правило, представляет собой имеющее значение приблизительности количественное сочетание, в котором числительное находится в постпозиции [см.: РГ-80, т. II, § 2160], например: «часа два», «лет десять», «года через два», «года полтора назад», «верст восемь» и др.

По нашим наблюдениям, сочетания такого рода чаще всего передают значение приблизительности временных /1/ и пространственных /2/ ориентиров, например:

/1/ Проснувшись в полночь, Гриша слышал, как в детской за занавеской шушукались нянька и кухарка <...> С другого дня наступило затишье. Кухонная жизнь пошла своим чередом, словно извозчика и на свете не было. Изредка только нянька одевалась в новую шаль, принимала торжественно-суровое выражение и уходила куда-то часа на два, очевидно, для переговоров... («Кухарка женится», 1885);

/2/ ...Софья вышла за ворота и села на лавочку <...> Улица была широкая и длинная; направо версты две, налево столько же, и конца ей не видно («Бабы», 1891).

Как видно из представленных и подобных примеров, с помощью инверсии положение дел описывается с позиции персонажа, который, в силу своей неосведомленности, не может дать точную оценку тому или иному факту действительности. Таким образом, использование инверсии свидетельствует о переключении повествования в речевой план персонажа.

Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала позволил установить, что четвертую по частотности группу грамматических средств НПР (15%) в чеховском повествовании образуют средства изменения темпорального плана повествования.

Исследователи отмечают, что выбор глагольных форм в данном виде речи зависит от того, какая группа времен избирается автором для оформления текста нарратора, а также объясняется модусом персонажа (модус воспоминания, размышления, знания и т. д.) [Беличенко 2006; Боднарук 2015].

Наблюдения показали, что в чеховской прозе НПР выявляется благодаря замене актуальных для авторского повествования форм прошедшего времени формами настоящего /1/ или будущего /2/ времени, например:

/1/ Манже не согласился с Егором Егорычем, заметив, что не место толковать там про языки, где сидит физико-математик и стоит так много бутылок, добавив, что ружьё его прежде дорого стоило, что теперь нельзя найти хорошего ружья <...> («Петров день», 1881);

/2/ ...ей казалось, что в городе всё давно уже состарилось, отжило и всё только ждет не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего <...> Ведь будет же время, когда от бабушкина дома, где всё так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте, — будет же время, когда от этого дома не останется и следа, и о нем забудут, никто не будет помнить («Невеста», 1903).

Из приведенных и подобных примеров видно, что гомогенность или гетерогенность временных форм глагола указывает на границы фрагментов (предложений) с НПР в тексте [см.: Боровина 2008, с. 4]. При этом временные формы в НПР имеют относительное значение [Гончарова 1985], поскольку по отношению к речи автора имеют переносное значение и используются в значении прошедшего времени, однако «по смыслу они входят в речь персонажа и по отношению к его речи имеют прямое значение» [Бровина 2009].

Пятая по частотности группа грамматических средств НПР включает неопределенные местоимения и наречия (8%), которые позволяют изобразить какое-либо событие, предмет или действующее лицо в объеме знаний персонажа, например:

Торговый депутат запускает руку в бочонок с гречневой крупой и ощущает там что-то мягкое, бархатистое... Он глядит туда, и по лицу его разливается нежность («Надлежащие меры», 1884);

Опять задача для Гриши: жила Пелагея на воле, как хотела, не отдавая никому отчета, и вдруг, ни с того ни с сего явился какой-то чужой, который откуда-то получил право на ее поведение и собственность! («Кухарка женится», 1885);

Егор Семеныч и Таня сидели на ступенях террасы и пили чай. Они о чем-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали, и он заключил по их лицам, что разговору них шел о нем («Черный монах», 1894).

В приведенных и подобных примерах неопределенные местоимения и наречия указывают на степень осведомленности персонажа относительно происходящего. Они вводятся в повествование там, где неопределенность и предположение не могут исходить от «всеведающего» автора.

Наконец, последняя группа грамматических средств НПР представлена указательными и усилительными частицами и местоимениями (3%), например:

Королев <...> думал о том времени, быть может уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и радостной, как это тихое, воскресное утро; и думал о том, как это приятно в такое утро, весной, ехать на тройке... («Случай из практики», 1898).

В нашем материале релевантной оказывается прежде всего частица «вот».

В указательной частице «вот», как известно, заложено представление о зрителе, который наблюдает некую последовательность событий, сценическое действие, условием которого является единство времени и места [Овчинникова 2009]. Исследователями отмечено, что указательный оттенок значения этой частицы помогает «оживить» повествование, сделать его реальным, представить в настоящем [Муминов 2009; Чудаков 1971].

Общепризнано, что указательная частица «вот» выступает в функции пространственного дейксиса, благодаря чему возникает эффект «присутствия»: предмет или явление описываются как находящиеся в непосредственной близости от персонажа, а действие — как происходящее непосредственно перед его глазами. Другими словами, происходит переключение повествования в план воспринимающего сознания персонажа, например:

Она прошла темными воротами, потом по аллее, которая вела от ворот к главной церкви, и снежок хрустел у нее под ногами <...> Вот церковная дверь, три ступеньки вниз, затем притвор <...> («Володя большой и Володя маленький», 1893).

В нашем материале указательная частица «вот» может выступать в комплексе с противительным союзом «а», открывающим предложение и усиливающим акцентирующее значение этой частицы, например:

Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города, куда глаза глядят <...> А вот и река; Яков прошелся по тропинке вдоль берега <...> Недалеко от купальни мальчишки ловили на мясо раков <...> А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороньи гнезда... («Скрипка Ротшильда», 1894).

В сочетании с местоимениями или наречиями частица «вот», но нашим наблюдениям, актуализирует ряд модальных значений, обусловленных отношением персонажей к происходящему, например:

Охотник рад бы шмыгнуть в сторону, в лес, но нельзя: по краю стеной тянется густой колючий терновник, а за терновником высокий душный болиголов с крапивой. Но вот, наконец, тропинка («Он понял», 1883);

Но вот наконец гости ушли, огни тушатся, хозяева ложатся спать («Спать хочется», 1888).

Как видно из приведенных примеров, сочетание модальной частицы и модального наречия позволяет передать эмоциональную реакцию персонажа, а именно удовлетворение по поводу того, что произошло что-то давно ожидаемое.

В толковых словарях (например, Словарь русского языка под ред. А.П. Евгеньевой в 4 т.) зафиксировано и такое значение указательной частицы «вот», как указание «на смену явлений». Наблюдения над материалом показывают, что в сочетании с противительным союзом «но» частица «вот» может указывать на резкую смену явлений, например:

Долго стоял фельдшер у окна и стучал. Но вот за забором, около дома, на деревьях зарделся иней, ворота заскрипели, и показалась закутанная женская фигура с фонарем в руках; Но вот послышались шаги. В комнату вошла Любка, девушка лет двадцати, в красном платье и босая... Она искоса поглядела на фельдшера и раза два прошлась из угла в угол («Воры», 1890).

В приведенных и подобных примерах включение указательной частицы «вот» в сочетании с противительным союзом «но» является сигналом смены речевого плана повествования и перевода повествования в плоскость сознания героя.

2.1.1.2. Лексические средства несобственно-прямой речи в прозе А.П. Чехова

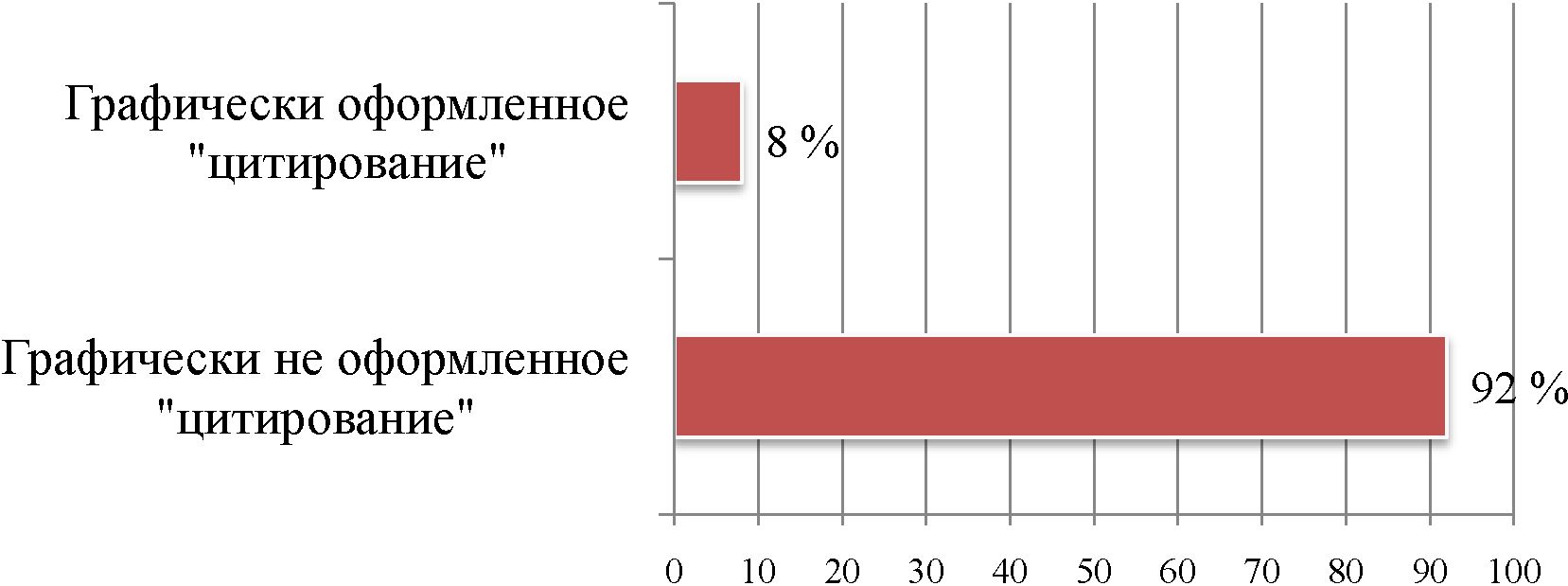

В чеховской прозе НПР также может оформляться с помощью лексических средств языка (14% от общего объема данных), или «цитирования».

В специальной литературе термин «цитирование» трактуется по-разному. Как известно, существует узкое (традиционное) и широкое толкование данного понятия. В соответствии с узкой интерпретацией, предложенной О.С. Ахмановой в 1960-х гг., цитирование понимается как «дословное воспроизведение чужой речи» [Ахманова 1966, с. 511].

В более поздних работах представлена широкая трактовка этого явления. Так, мысль о том, что цитирование не ограничивается экспликацией в речи двух языковых сознаний, была сформулирована в работах А. Вежбицкой [см., напр.: Вежбицкая 1982]. Данную точку зрения разделяет Е.В. Падучева, полагая, что «в повествовательном тексте о цитировании можно говорить тогда, когда в высказывании, которое в целом дается от лица повествователя, имеются вкрапления, которые должны интерпретироваться через отсылку к персонажу» [Падучева 1996, с. 208]. Р.О. Якобсон для обозначения явлений подобного рода использует термин «квазицитирование», подчеркивая, что общее значение их языковых маркеров «не может быть определено без ссылки на сообщение» [Якобсон 1972, с. 96—97].

В современной науке различные подходы к рассмотрению цитирования связаны не только с неоднозначным пониманием природы этого явления, но и с отсутствием единого принципа в выделении способов его экспликации, в том числе остаются открытыми вопросы о взаимодействии и соотношении цитирования и различных форм передачи чужой речи, среди которых, согласно традиционной типологии [см.: РГ-80, т. II, с. 485—486], выделяют прямую, косвенную и несобственно-прямую речь.

Так, если классическое, идущее от О.С. Ахмановой толкование предполагает отождествление цитирования с формами прямой речи, то интерпретация Л. Блумфилда, определяющего цитирование как «передаваемые» или «перемещаемые» высказывания, позволяет объединить такие языковые формы цитирования, как прямая и косвенная речь [Блумфилд 1968]. Идея Л. Блумфилда принимается и развивается в исследованиях О.А. Прохватиловой [см.: Прохватилова 1999, с. 258—259].

Широкое понимание цитирования (по А. Вежбицкой или квазицитирования по Р.О. Якобсону) дает некоторым исследователям, например И.И. Ковтуновой [см.: Ковтунова 1953; 1956 (2011)], основание идентифицировать данное явление с формами несобственно-прямой речи. Однако, по мнению Е.В. Падучевой, такое сближение не является правомерным, поскольку цитирование и несобственно-прямая речь, полагает исследователь, различаются как структурно, так и функционально [см.: Падучева 1996, с. 359—360].

В нашей работе термин «цитирование» используется по отношению к лексическим сигналам НПР в прозе А.П. Чехова и определяется как включение в структуру авторского повествования слов (словоформ) или словосочетаний, в результате которого происходит не свойственное для авторской речи изменение стилистической или эмоционально-экспрессивной окраски текста, что дает основание характеризовать такие лексические вкрапления как принадлежащие персонажу.

Говоря о единицах лексического уровня, маркирующих речь персонажа, исследователи, как правило, ограничиваются указанием на стилистически маркированную лексику, выделяющуюся на фоне нейтрального авторского повествования [Прохватилова 1999; Андреева 2004; Беличенко 2006; Бровина 2009 и др.]. Кроме того, в работах, посвященных изучению поэтики и стиля А.П. Чехова, отмечается прием ««цитирования» слов из прямой речи персонажа» [Чудаков 1971, с. 53] в виде «отдельных характерологических вкраплений» [Кожевникова 2011, с. 88].

Как показал анализ, в нашем материале «цитирование» может быть двух видов. К первому мы относим графически оформленное (с помощью кавычек) «цитирование», например:

За ним двигалась его кухарка Ульяна, держа под мышкой кулек с морковью и пачку листового табаку, который почтенный адмирал употреблял «от клопов, тли (она же моль), тараканов и прочих инфузорий, живущих на теле человека и в его жилище» («Свадьба с генералом», 1884).

Второй тип представлен графически не оформленным «цитированием», когда нейтральное авторское повествование насыщается стилистически маркированной лексикой и фразеологией героя — либо функционально-стилистически окрашенной (как правило, сниженной — разговорной и просторечной) /1/, либо экспрессивно-эмоциональной /2/, например:

/1/ Трифон Семенович, предчувствуя скандальчик, встрепенулся, засеменил своими старческими ножками и побежал вслед за Карпушкой («За яблочки», 1880);

/2/ Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную и несчастную («Попрыгунья», 1891).

Ведущим средством, согласно нашим наблюдениям, является графически не оформленное «цитирование» (рис. 3). Оно представлено лексикой двух типов — функционально-стилистически окрашенной лексикой и фразеологией (93%) и экспрессивно эмоциональной лексикой (7%).

Наиболее частотными сигналами НПР в структуре чеховского повествования выступают лексические единицы, имеющие функционально-стилистическую окраску, как правило, сниженную — разговорную или иногда просторечную.

Например, в приведенных ниже фрагментах рассказов «Кухарка женится» и «На святках» в структуру авторского повествования включены словоформы, характерные для разговорной речи:

После обеда в кухне замелькали соседские кухарки и горничные, и до самого вечера слышалось шушуканье. Откуда они пронюхали о сватовстве — бог весть. Проснувшись в полночь, Гриша слышал, как в детской за занавеской шушукались нянька и кухарка («Кухарка женится», 1885);

Василиса не виделась со своею дочерью уже четыре года. Дочь Ефимья после свадьбы уехала с мужем в Петербург, прислала два письма и потом как в воду канула, ни слуху ни духу («На святках», 1900).

В отрывке из рассказа «Мужики» на фоне нейтральной речи повествователя выделяется просторечная лексика, маркирующая голос персонажей:

Идти было в охотку, Ольга и Саша скоро забыли и про деревню, и про Марью, им было весело, и все развлекало их («Мужики», 1897).

Наряду с функционально-стилистически окрашенной лексикой сигналом голоса персонажа в рамках НПР выступает и экспрессивно-эмоциональная лексика. Она представлена эмоционально-оценочными словами, которые выражают отношения говорящего к предмету речи, например:

Вошедши в 148 номер, Зинзага увидел сцену, которая привела его в восторг, как романиста, и ущемила за сердце, как голодного; И Зинзага рассказал Амаранте, пока она одевалась, один случай, который он намерен описать, сказав между прочим, мимоходом, что описание этого, трогающего за душу и тело, случая, потребует у нее некоторой жертвы («Жены артистов», 1881);

Он знал, что есть такие безнравственные женщины, которые под давлением роковых обстоятельств — среды, дурного воспитания, нужды и т. п. вынуждены бывают продавать за деньги свою честь («Припадок», 1888);

Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную и несчастную («Попрыгунья», 1891).

Приведенные и подобные примеры дают основания утверждать, что благодаря семантике оценочности такие лексические вкрапления идентифицируются как принадлежащие персонажу, а не автору-повествователю и передают интеллектуальные оценки или эмоциональные реакции персонажей.

По нашим наблюдениям, сниженная или эмоционально-оценочная лексика в некоторых случаях может сопровождаться глаголами речевого действия, которые, благодаря своей семантике, дополнительно привлекают внимание к «чуждому» авторской речи лексическому включению, указывая на то, что оно принадлежит персонажу, а не автору.

Например, в следующих фрагментах рассказов «Петров день» и «Именины» с помощью глаголов речи подчеркивается, что разговорная («душегубкой»), в том числе бранная («болванами») и презрительная («чугунными мозгами»), лексика является речевой характеристикой самих персонажей:

Вася начинает выходить из себя, бранится, называя игроков болванами и чугунными мозгами (Петров день», 1881);

Легкий остроносый челнок, который все гости звали душегубкой <...> бежал быстро <...> («Именины», 1888).

В отрывках из рассказов «Черный монах» и «Убийство» глаголы речевого действия служат средством дополнительного выделения эмоционально-оценочной лексики, характеризующей персонажей, на фоне нейтральной речи повествователя:

Потом он все тою же быстрою походкой и с озабоченным лицом обошел весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои две пасеки, которые называл чудом нашего столетия («Черный монах», 1893);

...он, наконец, попал на Прогонную и здесь торговал только чаем, дешевою водкой и на закуску ставил крутые яйца и твердую колбасу, от которой пахло смолой и которую сам же он в насмешку называл музыкантской <...> Воспоминания о прошлом томили его постоянно, он никак не мог привыкнуть к музыкантской колбасе, к грубости начальника станции и к мужикам <...> («Убийство», 1895).

Графически оформленное «цитирование» как лексическое средство маркирования НПР в чеховском повествовании встречается значительно реже (см. рис. 3), например:

Все встречавшие его на вокзале знали, что билет первого класса был куплен «для форса» лишь на предпоследней станции, а до тех пор знаменитость ехала в третьем <...> («Средство от запоя», 1885);

Ольге Михайловне припомнился ее двоюродный брат, офицер, веселый малый, который часто со смехом рассказывал ей, что когда ночью «супружница начинает пилить» его, то он обыкновенно берет подушку и, посвистывая, уходит к себе в кабинет, а жена остается в глупом и смешном положении («Именины», 1888);

Становой остановился в трактире; он «выкушал» тут два стакана чаю и потом отправился пешком в избу старосты, около которой уже поджидала толпа недоимщиков («Мужики», 1897).

Как видно из приведенных и подобных примеров, «цитирование» такого рода выступает в качестве сигнала переключения повествования в речевой план персонажа. Благодаря графическому оформлению («закавычиванию») слов, маркирующих «голос» персонажа в третьеличном повествовании, граница между авторской речью и речью героя является четко определенной.

2.1.2. Прямая речь героя как средство диалогичности в прозе А.П. Чехова

В качестве способа передачи чужой речи в рамках структуры авторского повествования прозы А.П. Чехова также используется прямая речь.

В русской грамматической традиции принято определять прямую речь как речь, при которой «авторский план существует отдельно от плана чужой речи и к тому же синтаксически с ним не связан» [РГ-80, т. II, с. 485]. При этом, как отмечал М.М. Бахтин, «четкость и ненарушимость взаимных границ авторской и чужой речи» достигает в формах прямой речи «наивысшего предела» [Бахтин 1993, с. 130].

Прямая речь обычно вводится в текст авторскими словами, комментирующими ситуацию [СЭСРЯ 2003, с. 310], и оформляется как относительно самостоятельное предложение, в котором сохраняется неизменным модально-синтаксический план первичного высказывания, его лексические и эмоционально-стилистические особенности [Прохватилова 1999].

В рамках авторского повествования художественного текста прямая речь рассматривается в качестве одной из форм передачи внутренней речи персонажа, или внутреннего монолога [см., напр.: Кухаренко 1988; Моисеева 1998; Моисеева-Пронь 2009 и др.].

Мы понимаем внутренний монолог вслед за Стилистическим энциклопедическим словарем как «лингвостилистический прием, позволяющий автору художественного произведения вызвать у читателя представление о процессах, совершающихся во внутреннем мире героя, сымитировать эмоционально-мыслительную деятельность человека в ее непосредственном протекании» [СЭСРЯ 2003, с. 231].

Некоторые исследователи обращают внимание на то, что внутренний монолог героя может иметь диалогический характер, то есть представлять собой «диалог персонажа со своим вторым «я»» [Изотова 2006], что позволяет разграничивать собственно монолог, монологическую реплику, реплику-стимул, реплику-реакцию [см., напр.: Милых 1981; Изотова 1988; 2006 и др.].

Однако в контексте предпринятого исследования такая дифференциация представляется нецелесообразной, поскольку прямую речь в повествовательных структурах текста мы интерпретируем прежде всего как способ репрезентации чужого «слова». В связи с этим «слово» персонажа, включенное в авторское повествование в форме прямой речи, мы будем называть внутренним монологом, вне зависимости от его объема и обширности тематического содержания, например:

«Я подлец, негодяй! — думал он. — Я должен объясниться с ней до свадьбы! Пусть плюнет на меня!» («Женщина без предрассудков», 1884);

«Должно быть, совестно жениться... — думал Гриша. — Ужасно совестно!» («Кухарка женится», 1885);

«Если у меня хватит духа исполнить свое намерение, — подумал старик, — то подозрение прежде всего падет на сторожа» («Пари», 1889).

Как видно из приведенных и подобных примеров, внутренний монолог персонажа в структуре чеховского повествования представляет собой графически оформленное дословное воспроизведение от 1-го лица внутренней речи героя с сохранением всех лексических и синтаксических особенностей.

Анализ материала показал, что в чеховском повествовании включение прямой речи героя, оформленной в виде внутреннего монолога, осуществляется двумя способами — либо с помощью авторских слов, либо посредством так называемого нулевого ввода.

В абсолютном большинстве случаев прямая речь, согласно нашим наблюдениям, вводится в контекст комментирующими авторскими словами, например:

«Боже! — подумала Леля. — Хоть бы кто-нибудь догадался его представить! Что значит свежий мужчина! Сейчас заметил!» («Скверная история», 1882);

Фигура Шебалдина, его вопрос и удивление показались Никитину смешными, но он все-таки подумал:

«В самом деле неловко. Я — учитель словесности, а до сих пор еще не читал Лессинга. Надо будет прочесть» («Учитель словесности», 1894);

Он снял шляпу, и волосы развевались у него от ветра, а она слушала его и думала: «Боже, домой хочу! Боже!» («Невеста», 1903).

В зависимости местоположения авторских слов традиционно различают три основных типа ввода конструкций с прямой речью — препозитивный, интерпозитивный и постпозитивный [см.: Чумаков 1975; Шелгунова 1979; Гончарова 1984 и др.].

В нашем материале авторские слова, вводящие прямую речь, оформленную как внутренний монолог персонажа, более чем в половине случаев находятся в интерпозиции, например:

«Вот спит-то! — подумал Зинзага. — Что за чёрт? Не приняла ли она яду? Моя неудача с последним романом могла сильно повлиять на нее...» («Жены артистов», 1881);

«Какой вздор! — мучился он, слушая их. — Как отстали, как нелогичны!» («Первый дебют», 1886);

«Мне уже осталось немного жить, — думал он, я труп и не должен мешать живым. Теперь, в сущности, было бы странно и глупо отстаивать какие-то свои права. Я объяснюсь с ней; пусть она уходит к любимому человеку... Дам ей развод, приму вину на себя...» («Супруга», 1895).

В меньшей степени представлена постпозиция /1/ авторских слов относительно речи персонажа в рамках внутреннего монолога, значительно реже они оказываются в препозиции /2/, например:

/1/ «Он мимо бежит!» — подумал Нилов, не спуская с него глаз («Волк», 1886);

/1/ «Точно в остроге...» — подумал он и ничего не ответил («Случай из практики», 1898);

/2/ Хромой подает поляку ружье и думает:

«Лучше б ты меня по морде, чем выкать...» («Он понял», 1883);

/2/ Старик-банкир вспоминал все это и думал:

«Завтра в 12 часов он получает свободу. По условию, я должен буду уплатить ему два миллиона. Если я уплачу, то всё погибло: я окончательно разорен...» («Пари», 1889).

Общепризнано, что начало и конец любого текста традиционно определяются как сильные позиции. Интерпозиционное расположение авторских слов, вводящих прямую речь в чеховском повествовании, на наш взгляд, приводит к размыванию границ между авторской и внутренней персонажной речью и, как следствие, сближает ее с НПР.

Неслучайно в специальной литературе отмечается, что при интерпозиции вводящих прямую речь авторских слов они близки по своей роли к вводным конструкциям [Бабайцева 1987], которые, как показало наше исследование, выступают одним из сигналов НПР в прозе А.П. Чехова.

Известно, что авторские слова, вводящие прямую речь, не только указывают на сам факт воспроизведения чужой речи, но и зачастую содержат ее оценку, демонстрируют отношение к ней автора, характеризуют того, кому принадлежит высказывание [СЭСРЯ, 2003, с. 311].

Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала показал, что для ввода прямой речи в виде внутреннего монолога персонажа, автором-повествователем используются глаголы определенной семантики. Так, прежде всего релевантными являются глаголы интеллектуальной деятельности, при этом практически абсолютное предпочтение отдается видовой паре глаголов «думать — подумать», например:

«И мне налили... — подумал Пятеркин. — Очень нужно! Наплевали в рожу и потом чаем угощают. У этих людей просто самолюбия нет. Потребую у Луки еще чашку и буду одну горячую воду пить. Кстати же у меня есть сахар» («Первый дебют», 1886);

«Как неумело они продают себя! — думал он. — Неужели они не могут понять, что порок только тогда обаятелен, когда он красив и прячется, когда он носит оболочку добродетели? Скромные черные платья, бледные лица, печальные улыбки и потемки сильнее действуют, чем эта аляповатая мишура. Глупые! Если они сами не понимают этого, то гости бы их поучили, что ли...» («Припадок», 1888);

«Кажется, ни за что не остался бы тут жить...» — подумал он и опять принялся за ноты («Случай из практики», 1898).

Другие глаголы с семантикой интеллектуальной деятельности встречаются значительно реже, среди них можно отметить такие лексемы, как «соображать», «вспомнить», «мечтать», например:

«Если я побегу, то он нападет на меня сзади, — соображал Нилов, чувствуя, как на голове у него под волосами леденеет кожа. — Боже мой, даже палки нет! Ну, буду стоять и... и задушу его!» («Волк», 1886);

«Минут через десять начнутся объятия, поцелуи, клятвы... Ах!» — замечтала она и, чтобы подлить масла в огонь, своим обнаженным горячим локтем коснулась художника («Скверная история», 1882);

«Недурственно...» — вспомнил он, засыпая, и засмеялся («Ионыч», 1898).

В единичных случаях задействованными оказываются глаголы, указывающие на психическую деятельность героя — его эмоциональные переживания /1/ и эмоциональное отношение /2/, например:

/1/ «Позор... мерзость! — страдал он, сидя в телеге и пряча свои уши в воротник. — Кончено! К чёрту адвокатура! Заберусь куда-нибудь в глушь, в уединение... подальше от этих господ... подальше от этих дрязг» («Первый дебют», 1886);

/1/ «Зачем она на меня так смотрит? — мучился он. — Это неловко. Могут заметить. Ах, как она еще молода, как наивна!» («Учитель словесности», 1894);

/2/ «Почему же это не велено меня пускать? — недоумевал секретарь, всё еще не придя в себя от неожиданного реприманда и даже не веря своим глазам. — Тот толстый сказал, что потому-то и не пускать, что я из редакции... Но почему же? Чёрт их подери... Не дай бог, знакомые увидят, что я здесь мерзну, спросят, в чем дело... Срам!» («Тряпка», 1885).

Вторым возможным средством включения прямой речи, оформленной в виде внутреннего монолога, является нулевой ввод. В нашем материале он встречается в единичных случаях, например:

«Ногами болтайте!» — командовал он, гребя левой рукой и мечтая о своей блестящей будущности. «Барыня — жена, майор — зять... Шик! Гуляй, Ваня! Вот когда пирожных наемся да дорогие цыгары курить будем! Слава тебе, господи!» («За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», 1880);

Бедный Максим Кузьмич принимал поздравления, пил, плясал, смеялся, но был страшно несчастлив. «Я себя, скота, заставлю объясниться! Нас повенчали, но еще не поздно! Мы можем еще расстаться!» («Женщина без предрассудков», 1884);

А уроки кончатся еще не скоро — в три часа! После же уроков нужно идти не домой и не к Шелестовым, а к Вольфу на урок. Этот Вольф, богатый еврей, принявший лютеранство, не отдавал своих детей в гимназию, а приглашал к ним гимназических учителей и платил по пяти рублей за урок...

«Скучно, скучно, скучно!» («Учитель словесности», 1894).

Согласно результатам проведенного исследования, в чеховской прозе прямая речь в форме внутреннего монолога передает размышления и переживания, как правило, только главных героев. При этом содержательное наполнение внутренних монологов и семантика глаголов в рамках вводящих и комментирующих их авторских слов («думать/подумать», «соображать», «мечтать», «мучиться» и др.) позволяют определить, что в большинстве случаев имеет место так называемый актуальный внутренний монолог, то есть монолог, направленный на передачу «внутренней реакции персонажа, движущих сил его поведения, «подтекста» его поступков, взаимоотношений и т. д.» [Воркачев 2001, с. 66], его интеллектуальных оценок и эмоциональных реакций, например:

<...> Из передней доносился шёпот, кто-то тихо храпел. И вдруг со двора послышались резкие, отрывистые, металлические звуки, каких Королев раньше никогда не слышал и каких не понял теперь; они отозвались в его душе странно и неприятно.

«Кажется, ни за что не остался бы тут жить...» — подумал он и опять принялся за ноты;

<...> «Тут недоразумение, конечно... — думал он, глядя на багровые окна. — Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. Но какие выгоды, как пользуются ими? Ляликова и ее дочь несчастны, на них жалко смотреть, живет в свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна, пожилая, глуповатая девица в pince-nez. И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру»;

<...> Королев вышел со двора в поле.

— Кто идет? — окликнули его у ворот грубым голосом.

«Точно в остроге...» — подумал он и ничего не ответил.

Здесь соловьи и лягушки были слышнее, чувствовалась майская ночь. Со станции доносился шум поезда; кричали где-то сонные петухи, но всё же ночь была тиха, мир покойно спал. В поле, недалеко от фабрики, стоял сруб, тут был сложен материал для постройки. Королев сел на доски и продолжал думать:

«Хорошо чувствует себя здесь только одна гувернантка, и фабрика работает для ее удовольствия. Но это так кажется, она здесь только подставное лицо. Главный же, для кого здесь всё делается, — это дьявол»;

<...> И опять послышалось:

— Дер... дер... дер... дер...

Двенадцать раз. Потом тихо, тихо полминуты и — раздается в другом конце двора:

— Дрын... дрын... дрын...

«Ужасно неприятно!» — подумал Королев («Случай из практики», 1898).

В приведенных фрагментах из рассказа «Случай из практики», как видим, внутренние монологи ординатора Королева обращены непосредственно к настоящему, к моменту, переживаемому им в тот или иной текущий отрезок времени: они содержат впечатления героя о фабрике Ляликовых и истинной, страшной фабричной жизни, его эмоциональные реакции на происходящее и рассуждения о богатстве как «недоразумении», из-за которого тысячи фабричных вынуждены работать на горстку жалких, глупых и несчастных «хозяев», его оценки по отношению к Ляликовым и их ближайшему окружению.

Внутренний монолог может использоваться как способ осмысления героем своих отношений с другим персонажем. Так, например, главная героиня рассказа «Именины» на протяжении всего повествования размышляет о своих взаимоотношениях с мужем, пытается разобраться в сложившейся и кажущейся ей трудно разрешимой ситуации взаимного непонимания и недовольства. При этом ее внутренние монологи обращены в план предполагаемого будущего, например:

<...> «Что сказать ему? — думала она. — Я скажу, что ложь тот же лес: чем дальше в лес, тем труднее выбраться из него. Я скажу: ты увлекся своею фальшивою ролью и зашел слишком далеко; ты оскорбил людей, которые были к тебе привязаны и не сделали тебе никакого зла. Поди же, извинись перед ними, посмейся над самим собой, и тебе станет легко. А если хочешь тишины и одиночества, то уедем отсюда вместе»;

<...> Слушая мужа, Ольга Михайловна почему-то вспомнила о своем приданом.

«А ведь будет время, — подумала она, — когда он не простит мне, что я богаче его. Он горд и самолюбив. Пожалуй, возненавидит меня за то, что многим обязан мне» («Именины», 1888).

Иногда посредством внутреннего монолога персонаж оценивает неприятную ситуацию, в которой он оказался в результате определенного стечения обстоятельств, или обдумывает свои поступки, например:

<...> «Ждал этого вечера два месяца, мечтал, готовился! — думал Кокин. — Целых два месяца ходил по городу, нового сюртука искал... дал слово Клавдии и вдруг... Нет, это невозможно! Тут недоразумение какое-нибудь... Ей-богу, недоразумение! И в редакцию незачем ходить, стоит только с распорядителем поговорить...»;

<...> Долго он ждал антракта, но наконец за дверью задвигались стулья, зашумели, заговорили; распахнулась дверь, и в коридор повалила публика.

«А ведь счастье было так близко, так возможно! — подумал секретарь, заглянув в открывшуюся дверь. — Нет, я не могу даже допустить мысли, что меня не пустят...» («Тряпка», 1885).

Как видно из приведенных примеров, герой рассказа, секретарь провинциальной газеты Кокин, совершенно неожиданно оказавшись в крайне унизительном положении, не может до конца поверить в происходящее и, ведя внутренний монолог, всячески пытается успокоить себя, надеясь, что все так или иначе образуется.

Таким образом, проведенный анализ позволил установить, что в рамках внутренней диалогичности авторского повествования рассказов А.П. Чехова актуализируется диалог «персонаж — персонаж» (как диалог персонажа с самим собой), который возникает благодаря включению в структуру третьеличного нарратива прямой речи героя, оформленной в виде его внутреннего монолога.

Рис. 1. Представленность средств внутренней диалогичности в прозе А.П. Чехова

Рис. 2. Частотность употребления грамматических средств НПР в прозе А.П. Чехова

Рис. 3. Частотность употребления лексических средств НПР в прозе А.П. Чехова

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |