В различных исследованиях последних лет, посвященных типологии диалога, выделяются чаще всего следующие типы:

информативный диалог (вопрос-ответ), прескриптивный диалог (просьба), апеллятивный (замечание, упрек, угроза, жалоба), фатический (беседа), этикетный (приветствие, прощание, извинение, благодарность, комплимент, приглашение), оценочный (похвала, одобрение, упрек, выговор, обвинение и пр.), праздноречевой (признание, шутка, хвастовство и пр.).

Учитывая известные типологии диалога (Арутюнова 1988; Шмелева 1992, 1997; Федосюк 1997; Китайгородская, Розанова 1999; Попова 2000; Формановская 2000), представим общую картину, отразив интересующие нас жанровые пары, присутствующие в материале нашего исследования. Дополним уже зафиксированные в работах по жанроведению пары несколькими типами, выявленными в исследуемом материале (указаны в косых скобках):

|

1) Информативный диалог |

утверждение — согласие/опровержение сообщение — отзыв вопрос — ответ |

|

2) Перформативный диалог |

поздравление — благодарность извинение — отзыв соболезнование — благодарность приглашение — отзыв комплимент — благодарность благодарность — отзыв /пожелание/ — отзыв |

|

3) Императивный диалог |

совет — благодарность рекомендация — выполнение/невыполнение инструкция — выполнение/невыполнение поручение — выполнение/невыполнение /назидание/ — отзыв распоряжение — выполнение/невыполнение запрет — согласие/несогласие угроза — отзыв просьба — согласие/несогласие мольба — согласие/несогласие упрашивание — согласие/несогласие убеждение — согласие/несогласие требование — согласие/несогласие команда — выполнение/невыполнение приказ — выполнение/невыполнение уговор — согласие/несогласие клятва — отзыв обещание — отзыв обязательство — отзыв предсказание — отзыв |

4) Оценочный диалог |

упрек — оправдание обвинение — оправдание осуждение — оправдание выговор — оправдание неодобрение — отзыв похвала — благодарность одобрение — благодарность |

|

5) Праздноречевой диалог |

жалоба — утешение похвальба — отзыв /завидование/ — отзыв шутка — отзыв признание — отзыв |

Первые четыре типа диалога принадлежат типологии Т.В. Шмелевой (1997), последний (праздноречевой) выделяем вслед за Н.Д. Арутюновой (1988).

Данные пять типов диалога активно используются коммуникантами в переписке. Наиболее востребованными типами диалога, встречающимися в переписке братьев Ал.П. и А.П. Чеховых, являются, безусловно, информативный и императивный, довольно часто используются праздноречевой, оценочный и этикетный.

Информативный диалог становится необходим в случаях, когда автор хочет получить ответы на свои вопросы о здоровье адресата, его семьи, о новостях, о творческих планах и успехах; о судьбе того или иного произведения, гонораре, поскольку Ал.П. Чехов часто выступал в роли поверенного в издательских делах А.П. Чехова. Самыми частыми по употреблению являются жанровые пары: вопрос — ответ, сообщение — отзыв.

Императивный диалог встречается при составлении делового поручения или личной просьбы, дружеского совета.

Оценочный диалог используется для демонстрации одобрения или неодобрения того или иного поступка адресата или вынесения приговора (как положительного, так и отрицательного) его литературному произведению. Это следующие жанровые пары: упрек — оправдание, выговор — оправдание, похвала — благодарность, одобрение — благодарность.

Этикетный диалог нужен в случаях, когда автор хочет поздравить адресата с праздником, с личным успехом, извиниться. Чаще всего это следующие жанровые пары: поздравление — благодарность, извинение — отзыв, приглашение — отзыв, пожелание — отзыв.

Праздноречевой диалог имеет основную интенцию ожидания моральной поддержки, установления межличностных отношений, эмоционального воздействия; жанр шутки демонстрирует, кроме всего прочего, желание проявить свои артистические способности (Арутюнова 1998).

I.3.1. Информативный диалог

Информативный диалог (ИД) осуществляется в интересах инициатора, задача адресата — выбор нужной информации.

Для ИД характерна эпистемическая логика и модальность знания, незнания и полагания (Арутюнова 1992, Яковлева 2000), он отвечает за получение достоверных сведений и разъяснение мотивов поведения коммуникантов.

Информативный диалог представляет собой парадигму коммуникативных ходов, репрезентирующих некую речевую тактику. При этом используются семантические клише (в них обобщено значение коммуникативного хода), употребляются перформативы или метаописание и пр.

Выделяются следующие разновидности ИД (Арутюнова 1992, Яковлева 2000):

1) типизированный запрос информации;

2) запрос информации о делах в целом;

3) запрос информации о причинах изменения ситуации.

Речевые и языковые средства, используемые для выражения информативных интенций в диалоге:

1) грамматические средства: вопросительные слова и местоимения; предикаты настоящего, прошедшего и будущего времени.

2) синтаксические средства: вопросительные предложения.

I.3.1.1. Вопрос — ответ

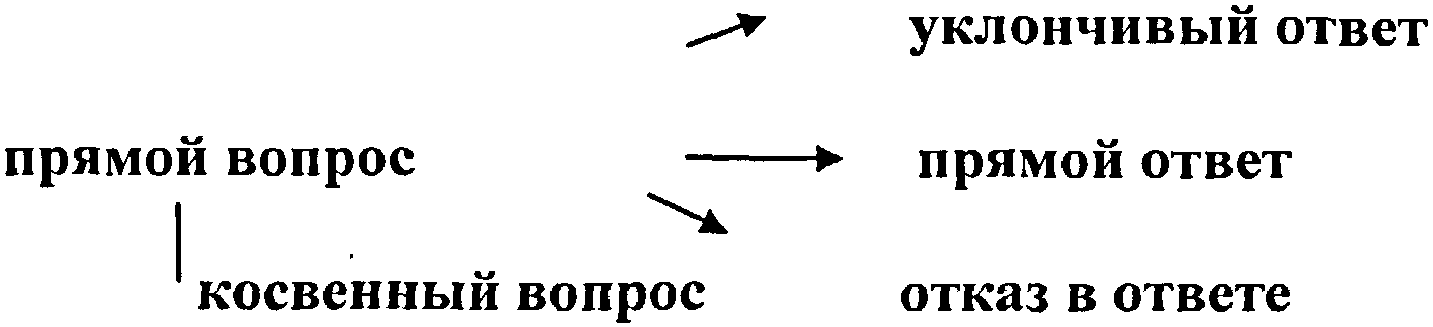

Диалог, интенции которого составляют основу жанровой пары ВОПРОС — ОТВЕТ, демонстрирует следующие разновидности:

|

Запрос информации |

Получение информации |

|

прямой вопрос косвенный вопрос риторический вопрос |

прямой ответ уклончивый ответ отсутствие ответа |

(Яковлева 2000).

Вариантов ответа на прямой или косвенный вопрос немного, и они могут быть следующими:

Прямой ответ свидетельствует прежде всего, исходя из результатов исследования, об открытых доверительных отношениях между коммуникантами (Мы все живы и здоровы [П 153]; Поделываю то же, что и прежде, репортерствую и секретарствую [П 220], Я разленился, посоловел и опять впадаю в хандру [ПСС 2, 141].

Отказ в ответе возможен:

1) если одна из общающихся до сих пор сторон решила прервать коммуникацию,

2) адресат не имеет возможности ответить в данный момент (болен, уехал, занят и т. д.),

3) адресат не знает, что ответить автору вопроса и взял время на размышление,

4) адресат не отвечает по причине, которая может обидеть или обеспокоить адресанта (возможно, ответ не понравится автору).

Уклончивый ответ может демонстрировать следующее:

1) автор не готов дать прямой и точный ответ (не знает или не хочет по какой-то причине),

2) автор не уверен в правильности своего ответа,

3) автор не испытывает желания общаться в данный момент, но и прерывать коммуникацию не намерен.

Косвенный вопрос задается, в следующих случаях:

1) как дополнение, распространение прямого вопроса для усиления прагматического эффекта, воздействующего на адресата и вынуждающего его ответить;

2) как попытка ненавязчиво, не впрямую задать волнующий адресанта вопрос, чтобы не вызвать у автора эффекта замыкания в себе.

Риторический вопрос чаще всего не имеет ответа, так как и не требует, являясь рассуждением-восклицанием вслух, отражением собственной оценки и отношением автора к волнующей его проблеме. Он играет определенную прагматическую роль, привлекая внимание адресата, скрыто воздействуя на восприятие информации.

Лидирующий коммуникант (автор, задающий вопрос) управляет диалогом, выбирает необходимую ему интенцию, использует для достижения цели (получение информации) определенные тактики (т. е. совокупности коммуникативных приемов): вопрос-требование, вопрос-просьба, вопрос-упрашивание, вопрос-угроза, вопрос-упрек и пр.

Развертывание вопросительной интенции происходит с помощью лингвопрагматических приемов (косвенный вопрос, нарастание эмоционального тона в тексте за счет нескольких сообщений, повтор вопросительных конструкций и пр.).

Реплики-стимулы, организующие иллокутивно-респонсивную пару, имеют установку на получение информации и на эмоциональное воздействие.

Рассмотрим жанровую пару ВОПРОС — ОТВЕТ:

«Алтоша, дорогой, уже несколько дней, я получаю от А.С. Суворина тревожные, но крайне неопределенные известия о твоем здоровье и о твоем пребывании в клинике Остроумова. Что с тобой, дорогой мой, произошло? Зачэм, дюша мой, хвараешь?! Питер с волнением и участием говорит о тебе, ибо весть разнеслась быстро и при том, как и всегда в несколько преувеличенном виде... Моя половина повесила нос на квинту и тоже волнуется и весьма искренно <...> В Питер все таки не езди: Нева вскрывается и, по общему гласу врачей, бронхиты, трахеиты и всякого рода подобная сволочь обострились сильно <...> Суворин говорит, будто тебе запрещено писать. Поэтому можешь мне не отвечать, но привет самый искренний и сердечный прими <...> Будь здрав и благоденствуй. Жму руку. Твой Гусиных» [П 335—336].

ЦЕЛЬ: получить интересующую адресанта информацию (о здоровье А.П. Чехова).

МОТИВ: известие о нездоровье А.П. Чехова.

АРГУМЕНТАЦИЯ:

Я получаю от Суворина тревожные... известия — обрисовка ситуации, которая формирует у адресанта вопрос;

Что с тобой, дорогой мой, произошло? — собственно вопрос к адресату; желание узнать о происходящим с братом;

Зачэм, дюша мой, хвараешь?! — ласковый, ироничный тон вопроса выражает искреннюю заботу и тревогу старшего брата;

Питер с волнением и участием говорит о тебе, ибо весть разнеслась быстро... — выражение участия и сочувствия; усиление перлокутивного эффекта, вынуждение ответить адресата на вопрос автора;

Моя половина повесила нос на квинту и тоже волнуется — воздействующий эффект на адресата; реплика, свидетельствующая о наличии у автора беспокойства и волнения, обусловленного темой (здоровье А.П. Чехова);

Если есть какие дела, то поручи, буде хочешь, мне — желание помочь брату, если он нуждается в поддержке, не может самостоятельно справиться со своими делами;

Суворин говорит, будто тебе запрещено писать — имплицитно выраженный вопрос (почему?);

Поэтому можешь мне не отвечать, но привет самый искренний и сердечный прими — понимание ситуации, в которой брату тяжело отвечать письменно на вопрос; беспокойство и желание подбодрить адресата.

РЕЗУЛЬТАТ: видится как ответ на вопрос, получение информации о здоровье брата. Возможны дополнительные вопросы, если адресат не ответил прямо и полно; появление других РЖ (объяснение причин вопросов, просьба или упрашивание ответить; упрек в случае отказа ответить и пр.) или прекращение коммуникации.

РЕЧЕВОЙ ОБРАЗ АВТОРА: разговорный стиль; языковая игра (Алтоша; Зачэм, дюша мой, хвараешь? Будь здрав; Твой Гусиных); ласковые обращения (дорогой мои); элементы книжного стиля за счет использования сложных предложений.

ОБРАЗ АДРЕСАТА: личный (конфидент) — родной брат.

ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ: вопросительные местоименные слова, частно-вопросительные предложения.

В ответном письме А.П. Чехов писал:

<...> Дело вот в чем. С 1884 года начиная, у меня почти каждую весну бывали кровохаркания. В этом году, когда ты попрекнул меня благословением святейшего Синода, меня огорчило твое неверие — и вследствие этого, в присутствии г. Суворина, у меня пошла кровь. Попал в клиники. Здесь определили у меня верхушечный процесс, т. е. признали за мной право, буде пожелаю, именоваться инвалидом. Температура нормальная, потов ночных нет, слабости нет, но снятся архимандриты, будущее представляется весьма неопределенным и, хотя процесс зашел еще не особенно далеко, необходимо все-таки, не откладывая, написать завещание, чтобы ты не захватил моего имущества. В среду на страстной меня выпустят, поеду в Мелихово, а что дальше — там видно будет. Приказали много есть. Значит не папаше и мамаше кушать нада, а мне. Дома о моей болезни ничего не знают, а потому не проговорись в письмах по свойственной тебе злобе» [ПСС 6, 323].

ЦЕЛЬ: сообщить о своем состоянии здоровья.

МОТИВАЦИЯ: вопрос, заданный братом.

АРГУМЕНТАЦИЯ:

Дело вот в чем — начало ответа;

С 1884 года начиная, у меня почти каждую весну бывали кровохаркания — далее семантическое развертывание осуществляется через подробное разъяснение причин нынешнего недомогания;

В этом году, когда ты попрекнул меня благословением святейшего Синода, меня огорчило твое неверие — и вследствие этого, в присутствии г. Суворина, у меня пошла кровь. Попал в клиники — собственно ответ, типовая речевая реализация осложнена шуткой;

Здесь определили у меня верхушечный процесс... — конкретный диагноз с использованием медицинской терминологии;

Температура нормальная, потов ночных нет, слабости нет, но снятся архимандриты... — подробный отчет о состоянии здоровья с использованием медицинской терминологии, перемежающийся шутками (желание сгладить эффект от невеселого сообщения о болезни);

Дома о моей болезни ничего не знают... не проговорись... — желание скрыть неприятные известия от близких, просьба к Ал.П. Чехову сохранить информацию в тайне.

РЕЗУЛЬТАТ: поддержание отношений с братом, желание иметь контакт, понимание.

РЕЧЕВОЙ ОБРАЗ АДРЕСАНТА: языковая игра, стилизация (буде пожелаю; снятся архимандриты; кушать нада); перемежение медицинской терминологии, сообщения, выраженного в стиле медицинского заключения с завершающей это заключение шуткой, которая разрушает серьезность высказывания и его научный пафос; элементы книжного стиля за счет употребления сложных предложений.

ОБРАЗ АДРЕСАТА: личный, конфидент, родной брат.

ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ: глаголы в форме 3 лица множественного числа в неопределенно-личном значении, глаголы в форме 1 лица единственного числа + конструкция с местоимением Я в форме родительного падежа.

ИЛЛОКУТИВНО-РЕСПОНСИВНЫЕ ПАРЫ:

|

Что с тобой произошло? |

Попал в клиники... |

|

У меня пошла кровь... Определили у меня верхушечный процесс... |

Схема письма-вопроса (на примере данного текста) выглядит следующим образом:

На основе данной схемы реального письма можно составить модель эпистолярного текста, имеющего генеральную интенцию — вопрос:

МОДЕЛЬ ПИСЬМА-ВОПРОСА:

Обращение.

Вопросы о здоровье (делах, жизни, новостях, планах):

Как ты живешь (Вы живете?)? Как ты?

Как твое (Ваше) здоровье (самочувствие)?

Как идут дела? Как жизнь?

Все ли у тебя (Вас) в порядке (хорошо)?

Все ли здоровы?

Что нового? Какие новости? Какие планы на будущее?

Что ты (Вы) сейчас делаешь (делаете)?

Пожелание здоровья (удачи, успехов, всего самого хорошего).

Подпись.

Схема письма-ответа выглядит так:

МОДЕЛЬ ПИСЬМА-ОТВЕТА:

Обращение.

Ответы на вопросы:

Со здоровьем у меня — неплохо, хорошо, плохо, неважно, по-старому, лучше и пр.

Я живу — хорошо, плохо, неплохо, ничего, как и раньше и пр.

У меня (нас) все — хорошо, в порядке, по-старому, без изменений.

На здоровье (жизнь) не жалуюсь.

Самочувствие (здоровье) — неплохое, хорошее, ничего, лучше, неважное, скверное и пр.

Дела идут — хорошо, как никогда, неважно, неплохо и пр.

О делах (здоровье, жизни, планах) не знаю, что и сказать.

У меня (нас) пока нет определенных планов.

Пожелания (удачи, здоровья, успехов).

Подпись.

Таким образом, модели писем демонстрируют набор типовых речевых реализаций (ТРР), а тексты писем Ал.П.Чехова и А.П. Чехова — индивидуальные речевые реализации (ИРР), которые являются отражением языковых личностей адресантов.

Многие исследователи обращали внимание на устойчивые стереотипные речевые единицы и индивидуализированные, периферийные. Например, в терминах речевого этикета интенции реализуются как «тематическая группа» (Уткина 2002), а их конкретная вербализация определяется как языковой фонд базовых единиц и речевые варианты.

Существует также понятие коммуникативно-семантической группы (КСГ) (Формановская 2003). «КСГ — это синонимически (или тематически) связанные группы перформативных высказываний, объединенных одним интенциональным значением» (Формановская 2002: 135). КСГ организуются интенциональными речеактовыми высказываниями — стереотипами общения. Системная организация высказываний в КСГ как образований более сложных, чем слово, проходит на уровне интенционального смысла, категориального речеактового устройства и прагматических функций (Формановская 1986, 2002). Иными словами, КСГ включает в себя все реализации одной интенции.

В русле лингвопрагматики требуется иной термин, который соответствует речевой природе явления и актуализирует универсальные и индивидуальные особенности его выражения — типовые речевые реализации и индивидуальные речевые реализации.

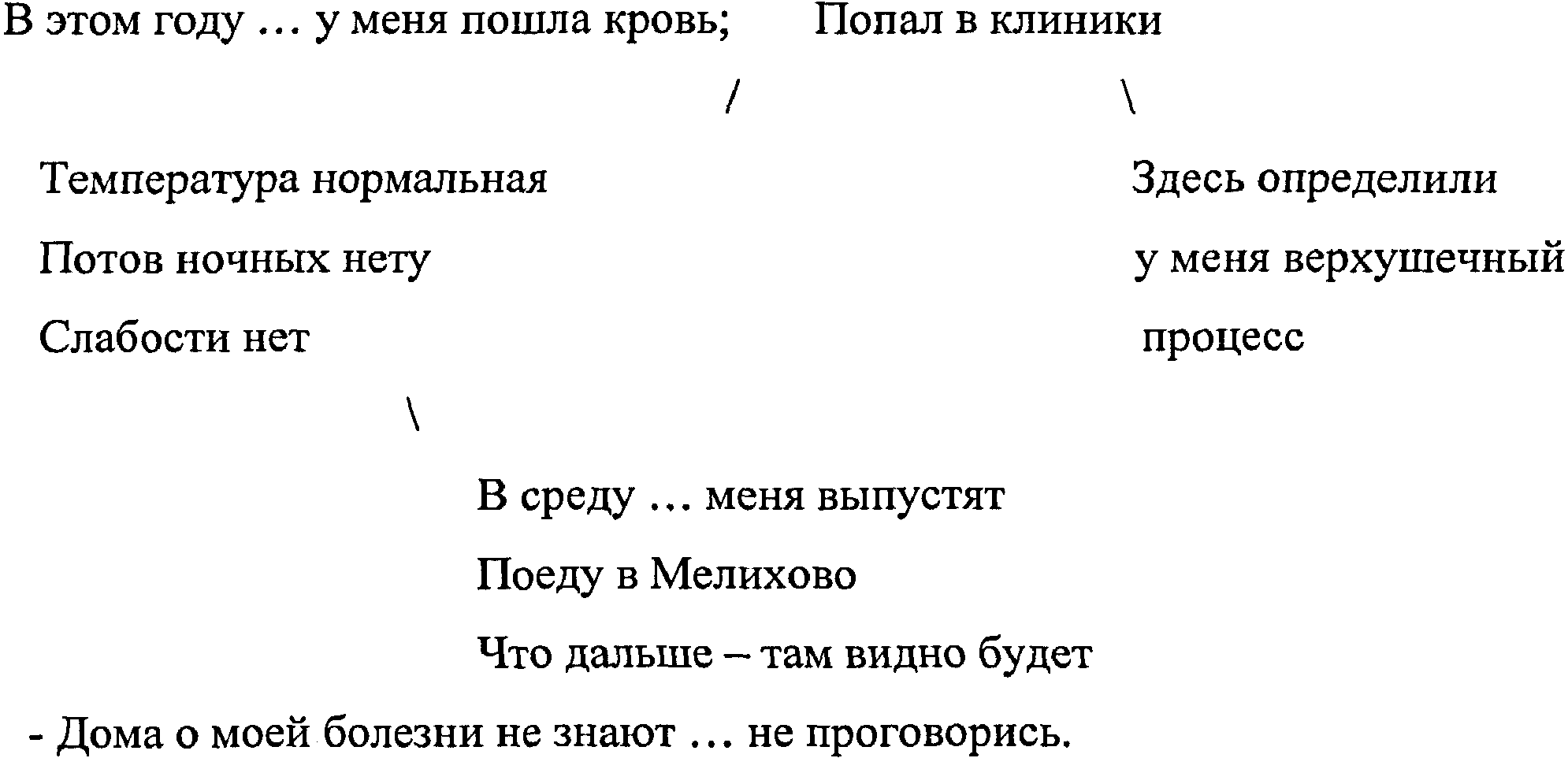

Схема, данная ниже, отражает семантическую наполненность вариантов вопроса и типы ответов на него:

Таблица 1. Типовая речевая реализация вопроса и ответа

Исследуя диалог, интересно пронаблюдать, с помощью каких стратегий и тактик общения выстраивается текст, каким образом осуществляется речевое поведение автора, имеющего определенное намерение. Под речевой стратегией, вслед за О.С. Иссерс, Е.В. Клюевым, Н.И. Формановской, понимаем «совокупность речевых действий, направленных на решение общей коммуникативной задачи говорящего» (Иссерс 2003: 109); под речевой тактикой — «одно или несколько действий, которые способствуют реализации стратегии» (Иссерс 2003: 110). Речевые тактики бывают: контактоустанавливающие, блокирующие контакт, эмоционально настраивающие, тактики контроля над темой и пр. (Иссерс 2003). Поскольку задача, которую говорящий видит как цель коммуникативного акта, обычно не решается с помощью одного обращения к адресату, достижение цели осуществляется в ходе диалога, когда говорящий в течение всего цикла общения контролирует интеллектуальные и эмоциональные процессы слушающего таким образом, чтобы те привели его в конечном счете к нужному решению (действию). Методы и приемы, которыми пользуется говорящий при воздействии на адресата называют коммуникативными ходами (Иссерс 2003). Рассмотрим развитие диалога с помощью коммуникативных ходов и тактик в жанровой паре «вопрос-ответ».

Таблица 2. Коммуникативные ходы и тактики в жанровой паре ВОПРОС-ОТВЕТ

|

Этап |

Коммуникативный ход |

Цель коммуникативного хода |

Тактика |

| 1 |

Ал.Ч.: Обращение |

Установление контакта |

Контактоустанавливающая |

|

Сообщение о тревожных известиях |

Наведение желательной темы |

Контроль над темой | |

|

2 |

Прямой вопрос (две инициирующих реплики, одна — риторический вопрос) |

Получение информации |

Запрос информации |

|

А.Ч.: Прямой ответ (подробный) |

Выдача информации |

Согласие на выдачу полной информации | |

| 3 |

Ал.Ч.: Сообщение о настроении в городе, в семье |

Наведение желательной темы |

Контроль над темой |

|

Сообщение о слухах |

Наведение желательной темы |

Контроль над темой | |

|

А.Ч.: Прямые ответы |

Выдача информации |

Согласие на выдачу полной информации | |

| 4 |

Ал.Ч.: Совет-запрет на приезд в Питер (с объяснениями мотивов) |

Предупреждение нежелательных последствий |

Совет-запрет |

|

Разрешение не отвечать на письмо |

Стремление снять напряжение партнера |

Эмоционально настраивающая | |

|

Привет, пожелание здоровья |

Желание поберечь силы адресата |

Эмоционально настраивающая |

Поскольку рассматриваемый текст представляет собой образец письменной речи, пространного развития дистантный диалог не получает. Можно лишь заметить, что для достижения своей цели адресант использует различные тактики, часто меняет их, старается удержать контроль над интересующей его темой, эмоционально настраивает адресата, что, в конечном счете, приводит автора к ожидаемому результату — адресат активно делится информацией, такой важной для автора. Достижение адресантом тактической задачи (убеждение в собственном беспокойстве, в волнении других людей о здоровье А.П. Чехова, в желании узнать всю информацию, демонстрация дружеского и родственного участия) является условием для достижения успеха в стратегии — получить ответ на свой главный вопрос от адресата.

Финал диалога показывает совпадение положительных результатов ходов обоих коммуникантов.

I.3.1.2. Сообщение — отзыв

Сообщение является одной из наиболее частотных интенций в переписке. Обычно адресант хочет рассказать о событиях, которые произошли прежде всего с ним самим, поэтому используются модели с личным местоимением Я + глагол в форме прошедшего, будущего или настоящего времени.

Рассмотрим на примере следующей жанровой пары особенности выражения интенции сообщения и отзыва на него:

<...> Мы живем в собственном имении. Как некий Цынцынатус, я провожу все время в труде и кушаю хлеб свой в поте лица <...> Пруд находится в саду, в 20 шагах от дома. Глубок, 6 аршин. Что за удовольствие наполнять его снегом и предвкушать то время, когда из недр его будет выплескиваться рыба. А канавки?.. Разве копать канавки менее приятно, чем редактировать «Пожарного»? А вставать в 5 часов с сознанием, что тебе никуда не нужно идти и что к тебе никто не придет? А слушать, как поют петелы, скворцы, жаворонки и синицы? А получать из иного мира кипы газет и журналов? <...> Ты поступишь подло и гнусно, если летом не приедешь к нам, дабы хотя один день пожить жизнью Цынцынатуса. На днях бок о бок со мной было продано хорошенькое именьице за 3 тысячи. Дом, службы, сад, пруд, 50 десятин <...> Вот бы тебе! Сколько малины, клубники!... Вид моих сараев весьма наивен... Твой Цынцынатус.» [ПСС 5, 29—31].

АРГУМЕНТАЦИЯ:

Мы живем в собственном имении — сообщение о том, что А.П. Чехов стал хозяином имения;

Я провожу все время в труде и кушаю свой хлеб в поте лица — шутливое сообщение о занятиях и образе жизни;

Пруд находится в саду, в 20 шагах от дома... — дополнительные сведения, которые по мнению автора, должны заинтересовать адресата (заявка на последующее сообщение);

Что за удовольствие наполнять его снегом... А канавки?... Разве копать канавки менее приятно, чем редактировать «Пожарного»? А вставать в 5 часов с сознанием, что тебе никуда не нужно идти...? А слушать, как поют петелы...? А получать из иного мира кипы газет...? — цепочка вопросительных предложений, отражающих заманчивые, по мнению автора, занятия, которые возможны только лишь в собственном имении (создание перлокутивного эффекта убеждения в собственной правоте);

Ты поступишь подло и гнусно, если летом не приедешь к нам... — приглашение с использованием шутливой аргументации; (имплицитно выраженное требование приехать летом);

На днях бок о бок со мной было продано хорошенькое именьице за 3 тысячи — собственно сообщение, ради которого писалось письмо (перлокутивный эффект усиливается за счет использования суффиксов субъективной оценки, фразеологизма (бок о бок со мной);

Дом, службы, сад, пруд, 50 десятин... Вот бы тебе! Сколько малины, клубники!... — перечисление достоинств имения; желание заинтересовать адресата;

Вид моих сараев весьма наивен — желание привлечь внимание адресата, подчеркнуть очарование простой жизни в деревне.

Отзыв Ал.П.Чехова:

«Христос Воскресе, Алтоша!.. Твоим имением я очарован. Продай мне пять десятин с кусочком леса (не усадебных). Я буду на них помаленьку обстраиваться и лет в 5 выкопаю пруд, разведу зачатки сада и воздвигну палаты. Если ты согласен и продашь, то у меня будет цель и нравственное обязательство копить деньги <...>. Твой А. Чехов» [П 257—258].

АРГУМЕНТАЦИЯ:

Твоим имением я очарован — в высшей степени положительная оценка сообщения адресанта;

Продай мне пять десятин с кусочком леса... Я буду на них помаленьку обстраиваться — просьба, выражение готовности купить рядом с братом небольшой участок; просьба продать кусочек земли, принадлежащий А.П. Чехову;

Если ты согласен и продашь, то у меня будет цель... — уговаривание, усиление аргументации, объяснение просьбы.

РЕЗУЛЬТАТ: согласие между братьями, общее решение.

ИЛЛОКУТИВНО-РЕСПОНСИВНЫЕ ПАРЫ:

|

Живем в собственном имении... |

Твоим имением я очарован... |

|

Дом, службы, сад, пруд... Вот бы тебе! |

Продай мне пять десятин... Буду обстраиваться... выкопаю..., разведу..., воздвигну... У меня будет цель... |

Типовую речевую реализацию осуществляют глаголы в форме настоящего и прошедшего времени, сообщающие о действиях субъекта речи.

В ТРР отзыва особую роль играют средства выражения оценки.

Семантика сообщений определяется их целью: информировать или сообщить о конкретном факте; рассказывать, чтобы собеседник слушал (Гловинская 1993).

Отзыв на сообщение может быть с положительной оценкой, отрицательной оценкой или уклончивый. Особую (воздействующую) роль в отзывах играют высказывания, выражающие эмоциональное отношение к сообщению коммуниканта: это может быть радость (положительный отзыв), может быть недовольство или неприятие (отрицательный отзыв) или сочувствие.

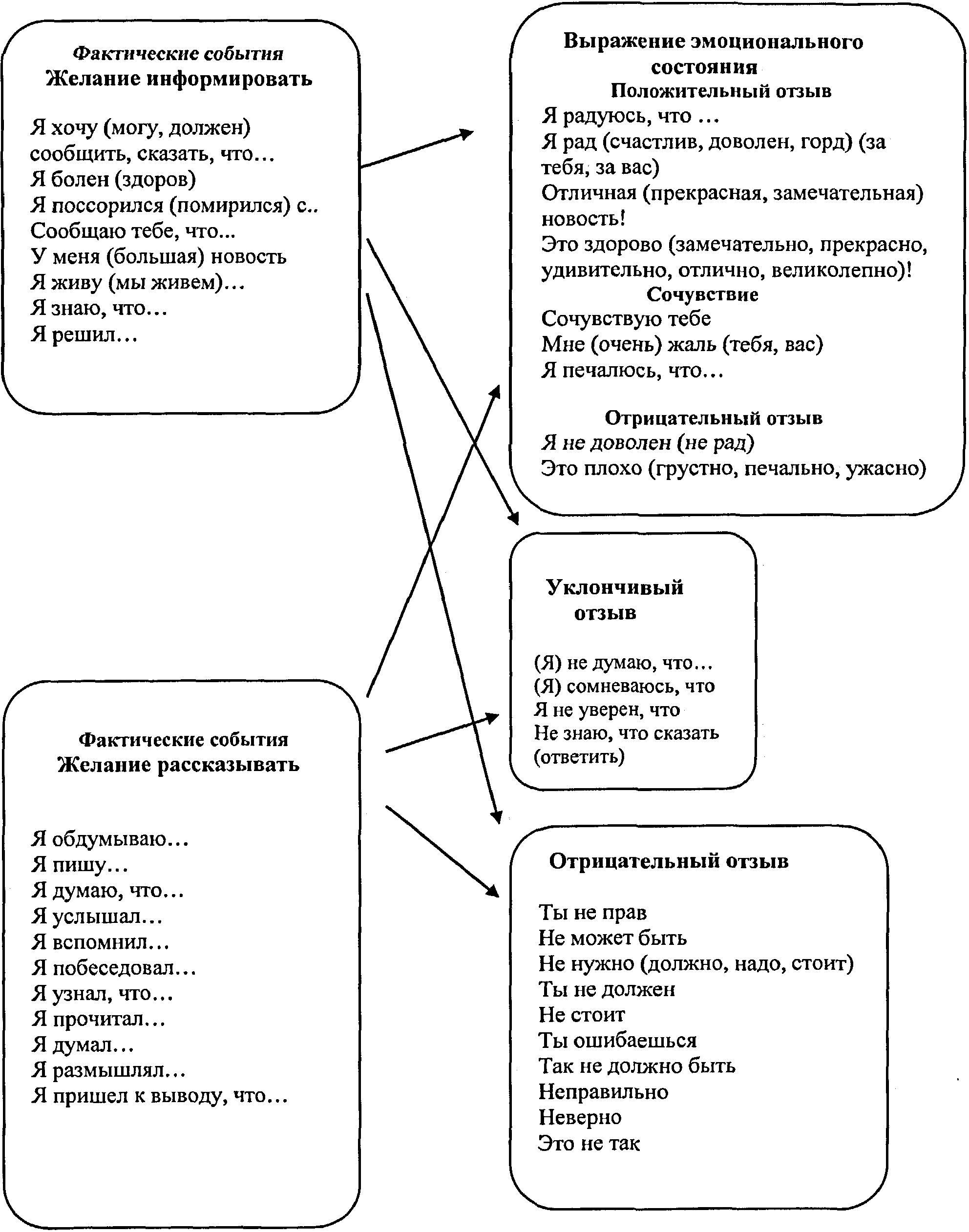

Таблица 3. Типовые речевые реализации жанровой пары «сообщение-отзыв»

I.3.2. Этикетный диалог

Этикетный диалог в своей структуре имеет, прежде всего, предикат — перформативный глагол, который равен всему высказыванию: приветствую вас, благодарю вас, обещаю вам и пр. Кроме этого, в перформативном диалоге присутствуют и так называемые семантические перформативы — синонимичные формы наиболее нейтральных высказываний, эквивалентные замены (спасибо вместо благодарю, здравствуйте вместо приветствую и пр.) (Формановская 1986, 2002).

В научной литературе выделены и описаны типизированные способы выражения перформативности, как то: высказывание с сочетанием стертого императива: Разрешите, Позвольте, с перформативным инфинитивом: Разрешите (позвольте) вас поблагодарить (поздравить, попросить); девербативный способ — называние речевого акта и дальнейшее распространение интенциональной и событийно-пропозициональной части высказывания: У меня к вам просьба: помогите мне; Мой вам совет: не занимайтесь этим и пр.; вспомогательные глаголы: Выражаю, Принимаю в сочетании с номинацией интенции: Принимаю на себя обязательство, Выражаю протест и пр.; переведение пропозициональной части в интенциональную с помощью элиминации ясного из ситуации перформативного предиката: С праздником! из Поздравляю с праздником; Успехов! из Желаю успехов! и др.; высказывание с конструкцией «модальный компонент с бы с инфинитивом глагола, способного к перформативному употреблению: Я хотел бы извиниться перед вами (поблагодарить вас, попросить вас, посоветовать вам) и пр. (Формановская 2002).

Исходя из исследуемого материала, мы можем выделить несколько наиболее частотных жанровых пар, которые встречаются в переписке братьев Чеховых. Это: благодарность-отзыв, поздравление-отзыв и др.

I.3.2.1. Благодарность — отзыв

Среди единиц речевого этикета тематической группы «благодарность» (а также «пожелание, прощание, приветствие, поздравление») с точки зрения их смысловой и формальной стереотипности выделяются стереотипные (языковой фонд базовых единиц), периферийные и индивидуализированные благодарности, пожелания, прощания и пр. (речевые варианты) (Уткина 2002).

Для выражения благодарности в русском языке обычно используют следующий набор типовых речевых реализаций:

(Большое, огромное) Спасибо.

(Я) Благодарю (тебя, вас) за...

Я (очень, крайне, глубоко, чрезвычайно) благодарен (признателен, обязан) тебе (вам) за...

Прими (-те) мою благодарность (признательность) за...

Я должен (хочу, обязан) тебя (вас) поблагодарить за...

Считаю своим долгом поблагодарить вас за то, что...

Я твой (ваш) должник и др.

Рассмотрим жанровую пару «благодарность-отзыв» в исследуемом материале:

«Саша-Таракаша! Возвратившись вспять считаю своим священным удовольствием поблагодарить тебя за то, что за все время моего скитания ты был добрым и великодушным хозяином моего покоя, т. е. хлопотал с моим гонораром. Принимая во внимание, что тебе, утонувшему в заботу и хлопоты с больными со чадами, было совсем не до чужого гонорара, я в твоей любезности вижу не одолжение, а подвиг; потому прошу считать меня своим должником, жаждущим расквитаться, 1000 раз спасибо» [ПСС 2, 86].

Весь фрагмент представляет собой выражение благодарности. Типовая речевая реализация «считаю своим долгом поблагодарить вас за то, что...», используемая в качестве исходной, получает объемное развитие и распространение, наращивая лексику высокого стиля, сгущая шутливую выспренность благодарности.

Исходная модель не является типичной для дружеского общения, поскольку относится к официальному стилю, а также она возможна лишь в сочетании с местоимением ВЫ. В ее трансформированном варианте (Считаю своим священным удовольствием поблагодарить тебя за то, что...) происходит нарушение этих двух правил речевого этикета, что свидетельствует о намеренном изменении автором данной модели. Для придания комической окраски и усиления перлокутивного эффекта А.П. Чехов прибегает к высокому стилю, дополняет формулу эпитетом священный, заменяет слово «долг» на удовольствие. Таким образом, ТРР преобразуется, окрашивается шутливо-ироническими оттенками, получает неожиданное звучание. Автор высказывания достигает своей цели — поблагодарить, но при этом придает обычной благодарности индивидуальную ноту.

Прошу считать меня своим должником, жаждущим расквитаться, 1000 раз спасибо.

Оборот в официальном стиле в начале фразы вновь является стилевым нарушением. Семантическое приращение в виде фразы жаждущим расквитаться создает стилевой контраст, окрашивает фразу шутливо. Таким образом, эти приемы позволяют индивидуализировать ТРР выражения благодарности, отразить свойства личности автора. Фраза 1000 раз спасибо выражает благодарность экспрессивно, с использованием преувеличения, и выполняет одновременно и перлокутивную функцию, усиливая воздействующий эффект высказывания.

Отзыв на благодарность в русском языке может осуществляться с помощью следующих ТРР:

Пожалуйста;

Не стоит (не надо, не нужно, не за что) благодарить меня;

Не стоит благодарности;

Мне (было) очень приятно;

Это мне ничего не стоит;

Я всегда к вашим услугам;

Моя услуга не стоит благодарности и др.

Отзывом на рассмотренную выше благодарность стало следующее письмо Ал.П. Чехова:

«Дорогой Алтон Палч, С приездом! Как Вам ездилось? Как Вам юг показался? Сейчась получил твое письмо, Оно делает честь твоему благородному сердцу, но твоя благодарность за мои легкие услуги по твоим гонорарным делам через-чур уж велика и мне не по рылу. Можешь смело сбавить 7/9 и веровать, что я завселды к твоим услугам. Теперь к делу <...> Твой А. Чехов» [П 160—162].

Осложнение ТРР «я всегда к вашим услугам» и «моя услуга не стоит благодарности» происходит в тексте с помощью языковой игры:

Твоя благодарность за мои легкие услуги через-чур уж велика и мне не по рылу. Я завселды к твоим услугам.

Использование стилистически сниженной лексики и частиц с эмоциональной окраской позволяет адресанту продемонстрировать свое отношение к преувеличенной благодарности брата, спрятать свое смущение, оценить самому помощь, оказанную А.П. Чехову. Автор уверен, что его услуги невелики. Любопытен его ответ на благодарность брату, выраженный также, в унисон А.П. Чехову, с помощью числительного — 1000 раз спасибо и можешь смело сбавить 7/9.

В данной жанровой паре наблюдается обмен любезностями, которые демонстрируют творческие, языковые способности их авторов, свидетельствуют о их хороших взаимоотношениях, полном понимании, отражают возможности модификаций ТРР благодарности и отзыва, личностные качества коммуникантов.

Иллокутивно-респонсивные пары демонстрируют набор языковых средств, используемых для выражения благодарности и отзыва на нее: конструкция с глаголом с семантическим признаком «благодарности» + личное местоимение ТЫ в форме винительного падежа; слова с семантикой доброжелательности, удовольствия, благодарности, положительно-оценочным значением.

ИЛЛОКУТИВНО-РЕСПОНСИВНЫЕ ПАРЫ:

|

Считаю своим священным удовольствием поблагодарить тебя... |

Твоя благодарность за мои легкие услуги... через-чур уж велика... |

|

Твой должник, жаждущий расквитаться 1000 раз спасибо |

Завселды к твоим услугам Можешь смело сбавить 7/9 |

I.3.2.2. Поздравление — отзыв

В переписке Ал.П. Чехова и А.П. Чехова жанр поздравления выражен чаще всего с помощью перформативного глагола (поздравляю).

Речевому жанру поздравления сопутствует, как правило, жанр пожелания. Последний употребляется обычно и как самостоятельный жанр в конце письма, при этом приобретая сверх типичной речевой реализации индивидуальную окраску: Будь здоров и не будь утюгом [ПСС 5, 292], Пожелав Вам и протчее, честь имею пребыть к Вам благосклонный брат Ваш [П 296], Будь здоров и помышляй о добродетели и о том, что моя кухарка по приезде на дачу разбила несколько стаканов и ламповое стекло [П 297], А ты не хандри [П 162].

Функция пожелания демонстрирует доброжелательность адресанта, поскольку в дружеской переписке пожелание часто имеет шутливую окраску.

Рассмотрим жанровую пару поздравления и отзыва на него:

«Недостойный брат! Я возвратился из пламенной Тавриды и уже сижу на хладных берегах своего пруда. Впрочем весьма тепло, градусник валяет до 26 градусов плюс <...>

Занимаюсь земледелием: провожу новые аллеи, сажаю цветы, рублю сухие деревья и гоняю из сада кур и собак. Литература же играет роль Еракиты, который всегда находился на заднем плане. Писать не хочется, да и трудно совокупить желание жить с желанием писать.

Пишу тебе это письмо поздравления ради. Наталью Александровну, которую я высоко ценю и уважаю, равно как Николая, Антона и Михаила, так сказать, насаждения твоя масличная, окрест тебя стоящия, поздравляю с праздником и желаю всем Вам здоровья и денег <...>

Будь здоров и не будь утюгом. Помни, что ты обязан мне многими благодеяниями и что ты, как бы то ни было, бедный родственник, который должен меня почитать, так как у меня собственное имение и лошади. У тебя же злыдни. К тому же у тебя слабость к спиртным напиткам. Исправься!

Сожалеющий о тебе брат твой собственник и полезный член общества А. Чехов» [ПСС 5, 291—292].

Интенция адресанта заявлена в письме до самого акта поздравления во фразе Пишу тебе это письмо поздравления ради.

ТРР поздравления «поздравляю (кого? с чем?) с праздником (Новым годом и пр.)» практически в письме не изменен, а кроме авторского добавления в модель сопутствующего поздравлению жанра пожелания:

Наталью Александровну <...> поздравляю с праздником и желаю всем Вам здоровья и денег.

Отзыв на поздравление (как и на пожелание, дополняющее жанр поздравления) может быть факультативным, однако, он важен для поддержания коммуникации и демонстрации добрых и дружеских отношений:

«[Зд]расти! <...> Только что, приехав в город получил твое письмо. Спасибо <...> [П 298].

В данном отзыве используется ТРР, выраженная с помощью слова «спасибо». Отзыв на поздравление может быть осуществлен употреблением слов: благодарю, очень рад<ы>, приятно, взаимно; слова с семантикой благодарности.

I.3.3. Императивный диалог

Императивный диалог характеризуется, прежде всего, множественностью побудительных интенций, выражаемых чаще всего специализированной грамматической формой императива. Побудительность — одно из ведущих целеполаганий автора, отражающее его волеизъявление, с одной стороны, а с другой — побуждение к действию адресата. С этим связана семантико-синтаксическая сложность побудительного высказывания как «двусубъектного»: автор является субъектом речевого действия, которое выполняется и направлено адресату — объекту воздействия со стороны адресанта. В свою очередь, адресат интенции оказывается субъектом будущего действия; к нему-то и побуждает автор.

Кроме императивных и прямых перформативных высказываний, побуждение выражается в языке и речи множеством самых разнообразных стереотипных и нестереотипных структур.

Выделяются речевые акты (РА), которые основаны на приоритете автора, его высоком статусе, власти — приказы, требования, команды, распоряжения, предписания, наставления, запрещения, разрешения, принуждения и др. — инъенктивы. Затем выделяются РА по признаку выгоды или пользы, результата от будущего действия: если действие в пользу говорящего — это просьбы, мольбы и пр. (реквестивы); если польза направлена к адресату — это советы, рекомендации, предложения и пр. (адвисивы). Под речевым актом понимаем элементарное речевое действие, произнесенное высказывание с соблюдением правил языка, приданием определенного смысла, программированием последствий (Культура русской речи 2003).

Наиболее частотным директивным РА служит просьба. Она не связана со статусными и ролевыми признаками коммуникантов, ограничение лишь заключается в знании говорящего о возможности адресата осуществить то, о чем его просят. Главным прагматическим действием является то, что просьба — реквестив, то есть результат действия, совершенного адресатом пойдет на пользу адресанта. Поскольку просьба направлена на адресата и результат зависит только от последнего, то императивные конструкции просьбы дополняются максимальным количеством актуализаторов вежливости (особенно в сфере Вы-общения), такими как: пожалуйста, будьте добры, будьте любезны и пр. (Формановская 2002).

Просьба может быть спонтанной, подготовленной, задуманной или риторической (на первый план выступает вынужденность просьбы, вызванная ограничением в возможностях адресата), а также может иметь смешанный тип, приближенный ко второму, риторико-речевой. РА просьбы имеет одноактный и многоактный способ выражения, а также подразделяется на прямые и косвенные просьбы. Прямые выражаются императивными конструкциями, конструкциями с перформативом, глаголом просить в изъявительном и условном наклонении, конструкциями с вопросительным индикативом глагола каузируемого действия с отрицательной частицей НЕ и без нее. Косвенные просьбы выражаются вопросами о наличии или отсутствии предмета, некатегоричным побуждением с желательным бы, конструкциями с модальным предикатом и инфинитивом глагола каузируемого действия (Ярмаркина 2001).

В отличие от разговорного диалога, способ выражения просьбы в эпистолярном диалоге тяготеет к многоактному, подготовленному. Адресант постепенно подводит адресата к собственно просьбе, подготавливая его, объясняя и аргументируя причину обращения с просьбой. Дополнительная информация помогает добиться перлокутивного эффекта, избежать дополнительных расспросов, потери времени.

Приказ или требование обычно не снабжены формулами вежливости; при совете или предложении это также не обязательно; предупреждение или запрет вежливости не требуют.

Когда просьба не достигает перлокутивного эффекта, адресант использует упрашивание, уговаривание и увещевание. При этом употребляются усилители (убедительно); удваивание структуры (прошу вас, сделайте это); убеждение (ну что вам стоит); призыв к сочувствию (войдите в мое положение); аргументация важности действия адресата (для меня это очень важно) и т. д. В этом случает эксплицитный перформатив неупотребителен, интенция требует для своей реализации целого дискурса/текста.

В мольбе, заклинании действуют не механизмы вежливости, а убеждение и аргументирование.

Инъюнктив — приказ обычно внедиалогичен, так как на него не требуется получение согласия или отказа.

При команде и требовании (сильных категоричных речевых действиях) не используются, как правило, актуализаторы вежливости (Смирно! Открыли упражнения! Подвиньтесь! Не подходи и пр.)

Отрицательный инъюнктив — запрещение — чаще всего выражается косвенным способом: замена запрета советом, рекомендацией (Вам не кажется, что лучше этого не делать?); использование субъектно-модальных элементов (Мне кажется, что..., Я думаю, что...) и конструкций с модальностью желательности (Мне хотелось бы, чтобы..., Мне не хотелось бы, чтобы...); употребление оценочных высказываний (Тебя это не украшает; Это мне не нравится; Не думаю, что это хорошо).

Эксплицитный перформатив со значением принуждения отсутствует, поэтому намерение адресанта скрывается за просьбой, упрашиванием и уговариванием. Знаком коммуникативного акта принуждения служит перлокутивный эффект последнего — сопротивление адресата.

Адвисив-совет имеет два типа: прошеный и непрошеный. В первом случает просьбы посоветовать осуществляется способами выражения просьбы (Посоветуйте мне, пожалуйста; Я прошу вас дать мне совет). Во втором случае можно говорить о том, что совета не просят, но и не отвергают, и о том, что совет неприемлем (т. е. возникает ситуация отвержения совета). Существуют варианты вежливого ответа-отказа от совета (Спасибо, я подумаю над вашим советом; Возможно, вы правы, но...) и непринужденно-дружеского, фамильярного (Обойдусь без твоих советов; Тебя не спрашивают).

Рекомендации поступают, как правило, от вышестоящего (Рекомендую вам повторить это еще раз).

Предложение может обозначать предписание что-либо выполнить, чаще оказывается семантически и прагматически сходным с советом.

Приглашение обладает эксплицитными или имплицитными указателями места, цели и времени. Существуют смешанные типы, где взаимодействуют две интенции: совет-предложение, предложение-приглашение и пр.

Предупреждение (равно как и предостережение) имеет главное преимущество перед остальными адвесивами — своевременность (Осторожно, не ошибись! Смотри не упади!) (Формановская 2002).

В переписке Ал.П. и А.П. Чеховых самой частотной является интенция просьбы, довольно часто употребляются интенции совета, распоряжения.

I.3.3.1. Просьба — отказ

Жанр просьбы в чистом виде редко встречается в эпистолярном тексте, чаще интенция просьбы сочетается с интенциями уговора, убеждения, упрашивания и т. п. Последние, являясь риторико-речевыми жанрами, тесно связаны с ситуацией просьбы, поскольку есть возможность в ответ на просьбу получить отказ. В этом случае адресант должен убедить или уговорить адресата выполнить необходимое действие (Ярмаркина 2001).

Убеждение и уговор строятся на основе цепочки аргументов, которые оказывают перлокутивный эффект на поведение адресата.

Напомним, что аргументацией называют «сложный речевой акт, выступающий в дискуссии, которая нацелена на разрешение различий в мнениях», а «высказывания, выдвинутые в процессе аргументации, являются обоснованиями, или аргументами» (Еемерен, Гроотендорст 1992: 16,17). Если адресант защищает свою точку зрения, значит, ее приемлемость находится под вопросом. В этом случае цель речи адресанта — убедить партнера в приемлемости своей точки зрения. В вербальном представлении часто встречаются совершенно недвусмысленные показатели того, что мы имеем дело именно с точкой зрения (Я остановился на мысли [П 215]; итак, черкни [П 194]; думаю, что, если не поленишься, напишешь [ПСС 1, 241] и т. д.). Существуют также случаи, когда употребляются модели, не прямо указывающие на то, что это точка зрения (Описания природы должны быть весьма кратки [ПСС 1, 242]; В Африку мне, конечно, ехать не резон [П 350] и др.

Кроме того, выделить аргументацию помогает знание контекста, наши общие познания. При анализе аргументативного дискурса трудность заключается в том, что коммуникативная функция речевых актов часто остается невыраженной — имплицитной. На практике эксплицитное представление речевого акта является скорее исключением, нежели правилом. Неясность, возникающая в результате фактора имплицитности, может быть снята с помощью объясняющих речевых актов, которые помогают вскрыть имплицитный коммуникативный смысл высказывания за счет уточнения и расширения (Еемерен, Гроотендорст 1992).

Рассмотрим на примере текста письма Ал.П. Чехова к брату, написанного в жанре просьбы, каким образом автор пытается выстроить ряд аргументов, которые должны убедить адресата оказать помощь старшему брату:

«Самаркандский Гейним, 333! <...> Киндеры мои — чудо что за ребята: не нарадуюсь <...> Да, Гейним, дай бог тебе таких детей, такого счастья, таких хороших часов, какие бывают у меня.

Но мое счастье не полно. Лаская ребят, я всякий раз порчу себе bonne humeur (хорошее настроение — А.Б.) мыслью /о/ будущем этих ребят <...>

Вдумываясь трезво, твердо, и — насколько моей натуре доступно — честно, я остановился на том, что если не для себя, то для детей мне необходимо жениться <...> через год-два ребята подрастут, и заботы женщины-матери им станут необходимы для их духовного развития. Бонны и няньки, получающие жалованье, этого не в силах сделать. Я — как мущина (в этом я убеждаюсь с каждым днем), люби я как 40 сороков тысяч братьев, окажусь бессилен, потому что я — папа, а не мама. Я невольно буду глух и нем к тому, что будут просить их ребяческие души. Я не сумею их понять. Этого я боюсь, как рожна, как пекла, но инстинктивно предвижу это <...> Мне хочется семьи, музыки, ласки, доброго слова, когда, наработавшись, устал, сознания, что пока я бегаю по пожару или чопорно сижу у Победоносцева или другой шишки, меня ждет дома покой и теплое отношение ко мне <...> Я остановился на мысли о той же просьбе к тебе, какую неразумно написал и сестре. Ты ближе к Елене Михайловне, чем я; ты знаешь ее лучше, чем я. Подумай и поспрошай, насколько я рискую сесть в лужу, если попрошу ее быть моей женой? Я думал сотни раз написать ей прямо без посредников, но всякий раз отступал назад из боязни оскорбить ее отказом то лучшее, что у меня еще осталось <...> Тебя прошу потому, что ты знаешь меня и дурного и хорошего и, если захочешь заговорить обо мне, то по свойственной тебе правдивости скажешь все, что ты знаешь <...> Повторяю тебе под честным словом: я хочу просить руки Елены Михайловны. Не делаю этого прямо потому, что опасаюсь, что она не поймет моих чистых и честных намерений. А если хочешь на прямики — я просто трушу.

Tuus А. Чехов» [П 211—215].

Тактика, прослеживающаяся в данном тексте письма и способствующая побуждению, поясняет причину обращения с просьбой. Она призвана смягчить побуждение, дополнительная информация помогает избежать возможных вопросов адресата. В данном случае перед нами многоактный способ выражения речевого жанра просьбы, который осуществляется с помощью аргументации. Аргументация в данном случае построена в виде сложного речевого акта, состоящего из нескольких уровней и подходов.

Цепочка аргументов выглядит следующим образом:

Начало — текстовый блок с собственной внутренней структурой (рассуждения, экскурс в личную жизнь Ал.П. Чехова), абзацная организация блока, расположение абзацев по степени важности:

Киндеры мои — чудо что за ребята...

Но мое счастье не полно...

Вдумываясь трезво, твердо, и — насколько моей натуре доступно — честно, я остановился на том, что... мне необходимо жениться — автор скрыто управляет поведением адресата, формируя его отношение (эмоционально-оценочное отношение адресанта доносится, таким образом, до адресата: мои киндеры, мое счастье, моей натуре и пр.). Здесь мы видим имплицитно выраженную аргументацию, необходимую для последующей просьбы: адресант в несколько приемов постепенно подготавливает поле для выражения собственно просьбы, постепенно сужая круг аргументов, и логически подводит адресата к пониманию необходимости выполнить то, о чем он просит. Показателем точки зрения автора является фраза я остановился на том, что... мне необходимо жениться. Цель адресанта — убедить в своей точке зрения адресата, тогда можно надеяться, что просьба Ал.П. Чехова будет выполнена;

Если не для себя, то для детей мне необходимо жениться;

Ребята подрастут и заботы женщины-матери им станут необходимы;

Мне хочется семьи и пр. — привлечение внимания к собственным проблемам, желание подвести к удобной для адресанта точке зрения, создать необходимый настрой. Аргументы выстраиваются по цепочке: для детей сейчас — для детей потом — для себя;

Я остановился на мысли о той же просьбе к тебе, какую неразумно написал и сестре — первое упоминание о просьбе (с сожалением о том, что обратился до этого к сестре) без указания конкретной цели. Расширение аргументации (не удалось решить проблему с помощью сестры, обращаюсь теперь к тебе);

Ты ближе к Е.М., чем я, ты знаешь ее лучше, чем я — объяснение причин, по которым Антону Павловичу удобнее обратиться к Е.М., чем Александру Павловичу, подготовка собеседника к собственно просьбе;

Подумай и поспрашай — прямая просьба, перлокутивное фокусирование (речевое понуждение адресата);

Я думал <...> написать ей прямо <...>, но всякий раз отступал назад из боязни <...> — новый аргумент, расширение аргументативной цепочки;

Тебя прошу потому, что ты знаешь меня — вновь объяснение причин, по которым состоялась просьба;

Если захочешь..., то по свойственной тебе правдивости скажешь все — упрашивание, косвенная просьба, перлокутивное воздействие с использованием лести, задабривания;

Повторяю тебе: я хочу просить руки Е.М. — усиление перлокутивного эффекта, установка на привлечение внимания адресата (повторяю тебе), демонстрация авторского намерения;

Не делаю этого прямо потому, что опасаюсь — повторение аргумента, фокусирование внимания адресата;

А если хочешь на прямики — я просто трушу — в конце письма повторение главной причины (аргумента), по которой Ал.П.Чехов обращается с просьбой к брату, поддерживается воздействие на собеседника — невозможность самостоятельных действий адресанта.

Основные приемы аргументации в данном случае следующие:

1. изложение фактов и причин, по которым необходимо выполнить действие, апелляции к адресату (шутка, риторический вопрос, восклицание);

2. предупреждение о нежелательных, возможных последствиях в случае невыполнения действия;

3. ссылка на собственный опыт, ощущение, мысли, создание тем самым у адресата мотивации для выполнения действия.

Языковые средства для построения аргументативной цепочки:

1. модальные глаголы (боюсь, трушу, устал, опасаюсь);

2. речевой акт от первого лица (я остановился на мысли..., я невольно буду глух..., я думал сотни раз);

3. сравнительные обороты (люби я как 40 сороков тысяч братьев; этого я боюсь, как рожна, как пекла).

Ответное письмо А.П. Чехова содержит решительный отказ в выполнении просьбы старшего брата:

«Бесшабашный шантажист, разбойник пера и мошенник печати!! Отвечаю на твое поганое и поругания достойное письмо <...>

Теперь о твоем браке <...> Я лично держусь того мнения, что в делах амурных, шаферных и бракоразводных третьи лица с их советами являются телами инородными <...> Ты... отлично знаешь, что семья, музыка, ласка и доброе слово даются не женитьбой на первой, хотя бы весьма порядочной, встречной, а любовью. Если нет любви, то зачем говорить о ласке? А любви нет и не может быть, так как Елену Михайловну ты знаешь меньше, чем жителей Луны <...> Ты не баба и отлично знаешь, что твоя вторая жена будет матерью только своих детей; для Цуцыков она будет суррогатом матери, т. е. мачехой, а требовать от мачехи нежного внимания и любви к чужим детям — значит ставить ее в невыносимо неловкое, фальшивое положение <...> Я не решаюсь думать, что ты хочешь жениться на свободной женщине только из потребности иметь няньку и сиделку <...> Ты не чувствуешь к ней (Елене Михайловне — А.Б.) ничего серьезного <...> она тоже тебя не любит... Оба вы чужды друг другу, как колокольный звон кусочку мыла <...> Ты будешь употреблять человеческие приемы и женишься по-человечески, как и все <...> А пока, прости я замкну уста и всеми силами буду стараться не ставить в неловкое положение таких хороших людей, как Елена Михайловна и ты <...> Молчу, молчу и молчу. Советую сестре молчать и боюсь, чтобы мать не оказала тебе медвежьей услуги <...> Пока будь здоров, но не будьте благомысленны и учитесь как бог велит. Все здравствуют.

Твой Антуан.

В Москве я буду 5 сентября. Адрес прошлогодний» [ПСС 2, 317—320].

Аргументация отказа в ответ на просьбу старшего брата выглядит следующим образом:

Бесшабашный шантажист и пр.!

Отвечаю на твое поганое и поругания достойное письмо — оценка просьбы старшего брата, намек на то, что просьба выполнена не будет.

Я лично держусь того мнения, что в делах амурных... — перлокутивная реакция с воздействующим эффектом (склонение к своему мнению), подготовка адресата к отказу. Выражение своей точки зрения, аргументация отказа.

Ты отлично знаешь, что семья... даются... любовью. Если нет любви — то зачем говорить о ласке? — упрек, подготовка к отказу, усиление перлокутивного эффекта;

А любви нет и не может быть, так как Е.М. ты знаешь меньше, чем... — называется объективная причина (аргументация) отказа в выполнении просьбы;

Ты отлично знаешь, что твоя вторая жена будет матерью только своих детей... — повторение фразы, единоначалие уговоров усиливает воздействующий эффект;

Я не решаюсь думать, что ты хочешь жениться на свободной женщине только из потребности иметь няньку и сиделку — скрытый упрек (этого не может быть!) с определенным перлокутивным действием. Заявка собственной точки зрения на ситуацию;

Ты не чувствуешь к ней ничего серьезного... Она тоже тебя не любит... Оба вы чужды друг другу... — повторение утверждений (усиление воздействия) причин, по которым просьба не будет выполнена, цель — убедить адресата в нелепости просьбы;

Ты будешь употреблять человеческие приемы и женишься по-человечески, как и все — приказ-убеждение с перлокутивным эффектом;

А пока, прости я замкну уста и всеми силами буду стараться не ставить в неловкое положение таких хороших людей, как Е.М. и ты — подведение итога (уверенное), смягченное извинением и эпитетом хороший по отношению к брату, но отказ окончательный (образное выражение замкну уста);

Молчу, молчу и молчу, советую сестре молчать и боюсь, чтобы мать не оказала тебе медвежьей услуги — усиление отказа, твердое намерение, просьба не будет выполнена (троекратное молчу и четвертый раз советую сестре молчать), слово боюсь подчеркивает опасность по мнению А.П. Чехова в совершении желаемого старшим братом, осуждение исполнения этой просьбы скрывается и в выражении медвежья услуга;

Не будьте благомысленны и учитесь как бог велит — шутливое пожелание с имплицитной оценкой поступка Ал.П. Чехова.

Последние фразы и подпись свидетельствуют о прежнем отношении к старшему брату, желании поддерживать общение.

Аргументация осуществляется в данном случае с помощью следующих языковых средств:

1. сложные предложения и парентезные (вставные) конструкции без предиката: Во-вторых, ты <...> отлично знаешь, что семья, музыка и доброе слово даются не женитьбой на первой, хотя бы весьма порядочной, встречной, а любовью [ПСС 2, 318];

2. образные выражения: Оба вы чужды друг другу, как колокольный звон кусочку мыла [ПСС 2, 319];

3. модель «ТЫ + глагол 2-го лица настоящего времени»: Ты <...> знаешь [ПСС 2, 319];

4. глаголы 1-го лица: Молчу, молчу и молчу. Советую сестре молчать и боюсь, чтобы мать не оказала тебе медвежьей услуги [ПСС 2, 319—320] и др.

В данном случае диалог завершается в фазе отказа, это является побуждением для адресата (Ал.П. Чехова) или совсем прекратить попытки уговорить собеседника или на время отложить их.

ИЛЛОКУТИВНО-РЕСПОНСИВНЫЕ ПАРЫ:

|

Просьба к тебе (прошу) |

Прости, я замкну уста, буду стараться не ставить в неловкое положение... |

Подумай и поспрашай |

Молчу, молчу и молчу |

Маркерами просьбы являются: глагол «просить» в форме 1-го лица единственного числа настоящего времени; слова с семантическим признаком просьбы; императивы.

Маркеры отказа: глаголы настоящего и будущего времени в форме 1-го лица единственного числа с семантическим признаком молчания (отказа в разговоре) с отрицательной частицей НЕ.

I.3.3.2. Распоряжение — выполнение

Жанр распоряжения довольно часто встречается в переписке братьев Чеховых, что обусловлено их взаимоотношениями. Обычная для их писем шутливая пикировка по поводу «первенства» и «старшинства» (в прямом и переносном смысле возраста и писательской известности) свидетельствует о нестабильном статусе обоих братьев в глазах друг друга. Кроме того, взаимная постоянная готовность помочь рождает интенцию распоряжения, это особенно касается деловых вопросов, издательских проблем.

«Получи обязательно (гонорар из Петербургской газеты), не соглашаясь ни на какие компромиссы и отсрочки, ибо я сижу без денег и живу в долг <...> На расходы трать, сколько следует, но с угрызениями совести. Помни и чувствуй: не смотря на твою заведомо жульническую натуру, я доверяю тебе большие суммы!...» [ПСС 2, 21].

Категоричное распоряжение с воздействующим эффектом заявлено уже в первых строчках текста при помощи иллокутивного акта с использованием жесткого регулятива (Получи обязательно (гонорар). Автор использует регулятивы для усиления прагматического эффекта, шутливо намекает на возможные лишние траты из гонорара, повторяет в завуалированной форме просьбу сохранить по возможности всю сумму; шуткой смягчается жесткий тон приказа (Трать, сколько следует, но с угрызением совести. Помни и чувствуй: не смотря на твою заведомо жульническую натуру, я доверяю тебе большие суммы). Игра на доверии к адресату помогает расположить его к выполнению распоряжения.

Это скорее требование, чем просьба, А.П. Чехов чувствует себя по статусу выше, или по крайней мере, на равных с Ал.П. Чеховым, иначе это была бы просьба (упрашивание, убеждение, мольба).

Ответное письмо Ал.П. Чехова заключает в себе отчет о выполнении требований брата:

«Антон Палч! Так как ты — человек мнительный и двулично вольнодумствующий, то я прилагаю тебе при сем счет, как я распорядился твоими деньгами.

Из ред. «Пет. Газ.» беспрекословно уплочено 133 р.32 к.

Из конт. «Нов. Вр.» выдано за «врагов» (рассказ «Враги» — А.Б.) — 85 р. 68 к.

Итого 219 00

Из них внесено в ред<акцию> несуществующего и едва ли имеющего выйти когда либо в свет «Солнца» — 3 р. (по просьбе Ант.Чех. в ж. «Солнце» — А.Б.)

Переведено всего — 216 р. ровно.

У меня твоих денег не только не осталось, и не утаено, но даже я все издержки принял на собственный счет, что ты можешь видеть из прилагаемых квитанций. Поступил я так потому, что честь для меня дороже всего: я не обедняю, но про меня нельзя будет сказать, что я воспользовался случаем затратить чужую копейку. Извощику я тоже платил из собственного кармана, но этого я тоже не считаю: бог с ним... Притом же ты в последнем письме жаловался на нужду. А мой характер ты знаешь: лучше пускай дети без штанов ходють, а брата я всегда облагодетельствую и никогда об этом не помяну.

Теперь ты не приложил доверенности в Н<овое> В<ремя> на получение твоих денег и мне приходилось беспокоить Коломнина. Он советует тебе выслать в Контору распоряжение раз навсегда, что ты от родственности со мною не отрекаешься и доверяешь мне получать гонорар для перевода тебе. Это всех сразу избавит от хлопот <...>

Пребывай в здравии и пиши как можно лучше, чтобы мне не хлопать за тебя глазами.

Твой А. Чехов» [П 150—152].

Начало перлокутивного реагирования находится в самом начале письма (Так как ты человек мнительный, то: я прилагаю тебе... счет, как я распорядился твоими деньгами). Далее следует сухой документальный отчет Ал.П. Чехова с использованием пассивных конструкций (Из ред. Пет. Газ. — уплочено... Из конт. «НВ» — выдано... Итого: ...Из них внесено в... Переведено всего:...). Желание обратить внимание адресата на точность выполнения просьбы (перлокутивное фокусирование) осуществляется за счет употребления слов итого, всего. Фраза не осталось, не утаено, но даже... способствует усилению воздействующего эффекта на адресата. Имплицитно выражена обида на упреки брата (Извощику я тоже платил из собственного кармана, но этого я тоже не считаю: бог с ним), экспрессия отзыва формируется с помощью языковой игры, стилизации (ходють, завсегда облагодетельствую; Антон Палч).

Абзацное выделение новой темы (о доверенности), начатой со слова теперь, осуществляет разграничение тем письма, имплицитные вплетения предыдущей темы в новую помогают управлять настроением и восприятием адресата. Очередное перлокутивное реагирование (возврат к прежней теме) выражен в конце письма фразой раз навсегда... доверяешь мне получать гонорар для перевода тебе. В конце письма адресант помещает шутливое требование, выраженное императивом, которое помогает ему восстановить в своих глазах (а также в глазах адресата) необходимую статусность — я старший, мне нужно доверять.

Результат коммуникации: распоряжение выполнено, акценты в отношениях расставлены.

ИЛЛОКУТИВНО-РЕСПОНСИВНЫЕ ПАРЫ:

|

: Получи обязательно, трать, помни |

Уплочено, выдано и пр. |

|

Я доверяю тебе большие суммы |

У меня... не осталось, не утаено... Прилагаю тебе счет, как я распорядился... твоими деньгами |

Маркерами распоряжения являются императивы в форме 2-го лица единственного числа с семантическим признаком приказа, распоряжения, в выполнении которых адресант не сомневается. Слова, выражения с безапелляционной, категоричной семантикой (обязательно; не соглашаясь ни на какие компромиссы и отсрочки). Маркеры выполнения — краткие страдательные причастия прошедшего времени среднего рода — причастные предикативы, обозначающие состояние, с семантическим признаком результативности, а также слова с семантикой оправдания (не утаено).

I.3.3.3. Требование — несогласие

Требование (инъенктив) как интенция в переписке братьев Чеховых встречается довольно часто, поскольку каждый из них, несмотря на равную статусность, считает себя в чем-то выше и «старше». Вообще, тема «старшинства» в переписке затрагивается довольно часто. Антон Павлович считает себя более опытным и успешным писателем, более рассудительным и деловым человеком, чем старший брат. Александр Павлович, в свою очередь, настаивает на своем старшинстве (Твой СТАРШИЙ брат А. Чехов; А.Чехов 1-й и пр.), считая неоспоримым тот факт, что он родился раньше Антона Павловича, а также обладает большой семьей (жена и двое детей), т. е. опытный и умудренный жизнью человек.

Статусность проявляется, прежде всего, в императивах, так как автор считает себя в праве что-либо приказать или потребовать от адресата. Императивное высказывание основывается на презумпции побуждения, включающей четыре типа условий, в данном случае — это попытка воздействующего лица (прескриптора) добиться того, чтобы воздействуемое лицо (исполнитель) сделал нечто, кроме того, прескриптор полагает, что исполнитель в состоянии сделать нечто. В данном случае можно говорить об употреблении реального императива (в отличие от квази-реального) (Карасик 2002).

Оценочно-статусное значение требования проявляется в употреблении оценочных слов.

Стремление использовать предельно стилистически сниженную речь часто объясняется желанием установить отношения солидарности между коммуникантами. Вместе с тем подобная сниженная лексика может быть и оскорбительной, на первый план при этом выступает статусное различие между автором и адресатом: как правило, грубо и оскорбительно говорит вышестоящий по отношению к нижестоящему. Вульгаризмы являются особым языковым средством. Семантика стилистически сниженной лексики может содержать эмоционально-оценочный компонент значения. Оценка может быть положительной (мелиоративы) и отрицательной (пейоративы). Большинство пейоративов осуждает поступки и качества. Недостаток ума, например, представляет собой личностную несостоятельность человека. Это — онтологическая характеристика человека. Онтологическая отрицательная характеристика статуса человека выносится дураку, слабаку, опустившемуся типу и т. д. Субъект речи при этом считает себя умным, сильным, волевым и т. д. В разговоре мужчин, которых связывают дружеские узы, предпочтение отдается сильным выражениям, т. е. ругательствам (Карасик 2002).

В исследуемом тексте письма-требования, включающего в себя и интенции запрета (не ешь, не корми), содержатся пейоративы, выраженные существительными, обозначающими предмет осуждения (дрянь); существительными, обозначающими личные качества-пристрастия адресата (нечисть, нечистоплотство); глаголами (воняет, жрать):

«Ты так смакуешь, описывая свои красненькие и синенькие, что трудно узнать в тебе лирика. Не ешь, брат, этой дряни! Ведь это нечисть, нечистоплотство. Синенькое тем только и хорошо, что на зубах хрустит, а от маринованной (наверное ужасно) воняет сыростно-уксусной вонью. Ешь, брат, мясо! Похудеешь в этом подлом Таганроге, если будешь жрать базарную дрянь. Ты ведь не умеренно ешь, а в пьяном виде наешься и сырья. Хозяйка твоя смыслит в хозяйстве столько же, сколько я в добывании гагачьего пуха — уж по одному этому будь осторожен в пище и ешь разборчиво. Мясо и хлеб. По крайней мере Мосевну не корми, чем попало... Воспитай в ней хоть желудочную эстетику...» [ПСС 1, 87—89].

Аргументация требования выстраивается адресантом следующим образом:

Не ешь, брат, этой дряни! Ведь это нечисть, нечистоплотство. Синенькое тем только и хорошо... А от маринованной (наверное ужасно) воняет сыростно-уксусной вонью. Ешь, брат, мясо! Похудеешь..., если будешь жрать базарную дрянь. Ты ведь..., а в... Хозяйка твоя смыслит в хозяйстве столько же, сколько я в... уж по одному этому будь осторожен и ешь разборчиво. По крайней мере Мосевну не корми... Воспитай в ней хоть...

Автор письма для аргументации своего требования использует следующие языковые средства: пейоративная лексика, грамматические средства: императивы, сложные предложения с придаточными условия, противопоставление, употребление усилительных частиц.

Отзыв на письмо-требование содержит в себе несогласие с аргументами адресата:

«Дорогой брат Алтон! <...> Я тебя просто изругаю. Какой же таганрожец не объедается бавнами, красными и синими?! Я удивляюсь только тому, как ты дерзнул изругать эти блюда?! Может быть по медицыне вашей они и вредные, но по нашим понятиям — первое дело: и для желудка хорошо, и к климату приспособлено и дешево и неотъемлемо от каждого «menu». Если чувствуешь достаточно храбрости — выступай с своей медицыной против наших южных желудков, но при этом не забудь спрятать подальше ваш кайэнский перец и прочие, на нем основанные сои «кабуль», «трюффли» и прочие, инфузорий расположающие, снеди. Попадешь в Таганрог — сам объешься этого добра и почувствуешь только тогда, когда уже на столе лежать будешь. Помяни мое слово, что так и случится <...> [П 91—94].

Целью данного письма является желание убедить адресата в том, что его мнение неверно и требование абсурдно.

ТРР «я с тобой не согласен, ты не прав» преобразуется автором в я тебя просто изругаю.

Для аргументации несогласия используются:

1) риторический вопрос (Какой же таганрожец не объедается бавнами, красными и синими? Как ты дерзнул изругать эти блюда?);

2) императивы (выступай, не забудь, помяни);

3) глаголы 2-го лица будущего времени (попадешь, объешься, почувствуешь, лежать будешь);

4) синтаксические конструкции (и..., и; тому..., как; если..., то; тогда..., когда... и др.);

5) эмоционально-экспрессивная лексика (изругаю; дерзнул и пр.);

6) усилительные частицы (просто, же, только, уже и др.).

Издевательски-ироничный тон автора поддерживает противопоставление (по нашим понятиям — первое дело; ваш кайэнский перец и прочие; по медицине вашей).

В конце письма автор помещает предсказание (Попадешь в Таганрог — сам объешься этого добра... Помяни мое слово, что так и случится), цель которого убедить адресата в его неправоте.

ИЛЛОКУТИВНО-РЕСПОНСИВНЫЕ ПАРЫ:

|

Не ешь этой дряни! Ешь мясо |

Я тебя просто изругаю |

|

Будь осторожен в пище Ешь разборчиво |

Попадешь в Таганрог — сам объешься этого добра |

|

Не корми, чем попало, воспитай |

Я удивляюсь только тому, как ты дерзнул изругать эти блюда?! |

Маркерами требования являются императивы (с отрицательной частицей НЕ); пейоративы, сложные предложения с союзами условия, противопоставления; употребление усилительных частиц, слова с семантическим признаком назидания, запрещения, требования. Маркеры отзыва-несогласия — глаголы-пейоративы; глаголы (в том числе и общевозвратные) в форме 1-го лица единственного числа с эмоционально-экспрессивной окраской, с семантическим признаком непочтительности (дерзнул) и недовольства, грубости (изругаю).

I.3.4. Оценочный диалог

«Оценка — это мнение о ценности, уровне или значении кого-чего-нибудь» (Ожегов, Шведова 1994: 477). Оценка всегда субъективна, поскольку чаще всего авторское суждение о каком-либо явлении или личности не совпадает со взглядами собеседника на те же объекты. Оценке подвергаются, как правило: личность (ее внешность, качества, свойства), деятельность личности, рационально-эмоциональная область человеческих проявлений (мнения, взгляды, убеждения, вкусы и пр.), речевое поведение (как собственное, так и адресата).

Оценка может быть положительно и отрицательно окрашенной. Жанры похвалы и комплимента, относящиеся к положительной оценке, эксплицируют доброжелательное отношение и симпатию к адресату.

Положительная оценка необходима для психологического эффекта «поглаживания», одобрения собеседника, способствует «приближению» автора, планирующего собственное речевое поведение.

Комплимент предполагает демонстрацию дружелюбия независимо от побочных внеречевых целей, преследуемых говорящим в речевом взаимодействии. Положительная оценка нередко используется в ситуации игры (политической, социальной, бытовой). При этом в реальном живом общении жанр похвалы функционирует преимущественно в ситуациях, статусное распределение ролей в которых представлено по линии вышестоящий-нижестоящий, поскольку возможность похвалить находится в компетенции вышестоящего. В обратном случае (вышестоящий-нижестоящий) похвала встречается редко.

Положительная оценка может иметь следующие мотивы:

1. желание расположить к себе собеседника с целью получения покровительства;

2. желание подчеркнуть заслуги, простимулировать дальнейшие успехи;

3. желание проявить симпатию к собеседнику;

4. перечисление достоинств характеризуемого с целью рекламы;

5. желание поощрить адресата;

6. желание отблагодарить;

7. цель получить благодаря похвале от адресата нечто желаемое;

8. желание сгладить замечания, задевающие адресата;

9. попытка нейтрализовать коммуникативную неудачу;

10. желание изменить отношения с адресатом;

11. поддержание речевого контакта (Кормилицына, Шамьенова 1999).

Отрицательная оценка видится как невежливое проявление, часто заключается в установке на конфликт. Выделяют различные по степени выражения жанры отрицательной оценки: упрек, обвинение, выговор, осуждение и др. Негативные эмоционально окрашенные высказывания чаще всего возникают в условиях, когда оцениваемое лицо информативно беззащитно и субъекты реализуют свои амбиции, не опасаясь ответной реакции.

В отличие от позитивной оценки личности, отрицательная практически всегда граничит с невежливым речевым поведением, поскольку задевает личность адресата. Цель подобного поведения сводится к следующему: не могу молчать; стремлюсь говорить правду; хочу оскорбить адресата. При желании дальнейшего общения, обращая внимание на «неадекватность» поведения партнера по общению, автор использует средства и приемы категории вежливости для смягчения категоричности высказывания. Прежде всего, это:

1) эвфемизмы (как средства осторожности, смягчения — не делай глупостей; не очень хорошо);

2) слова с неопределенной семантикой (это неприемлемо);

3) метатекстовые средства, подчеркивающие субъективность высказывания (на мой взгляд; вот я и говорю);

4) этикетные средства (преимущественно формулы извинения — прости за откровенность; извините за жаргон).

Использование формул речевого этикета, даже в сочетании со средствами эвфемизации может быть формальным и использовано для оскорбления адресата (тогда получится, что он, прошу прощения, не очень умный человек); для этой же цели автор может употреблять отрицательную оценку под видом демонстрации уважения; признание возможной ошибочности собственного мнения; отстранение оценки непосредственно от собеседника; признание права человека на свободное волеизъявление; намек; иронию; косвенные речевые акты.

В ситуациях негативной оценки может не быть установки на сохранение гармонии, когда автор не заботится о продолжении общения и ему безразлична реакция собеседника. Подобные ситуации реализуются в жанрах ссоры, оскорбления и т. п. (Кормилицына, Шамьенова 1999).

I.3.4.1. Упрек — оправдание

В устной речи упрек обычно выражен косвенным способом, поскольку адресант, хотя и выражает отрицательную оценку поведения адресата, все-таки не желает, как правило, ухудшать взаимоотношения. Более того, упрек должен послужить сигналом стремления их урегулировать, добившись от адресата изменения его поведения в лучшую (по мнению автора) сторону. Высказывания-упреки, таким образом, далеко не всегда содержат явные указания на причину, цель и другие обстоятельства, побудившие адресанта сделать упрек.

Условия, необходимые для возникновения упрека не всегда бывают эксплицитно выражены, но при этом их существование, по-видимому, является необходимым требованием в любой ситуации упрека. Целью упрека не является сообщить о негативной оценке его поступка (это скорее будет осуждение). Упрекая, адресант скорее просто делает акцент на «неподобающем» поступке адресата, чем оценивает его. Сама оценка поступка скорее подразумевается адресантом известной адресату упрека, поэтому основной целью упрека является желание повлиять на поведение адресата.

Одно из наиболее значимых условий для возникновения упрека является заведомо негативно оцениваемая ситуация, которая послужила поводом к нему. Другое главное условие упрека выражено косвенным образом. Это стремление с помощью упрека повлиять на поведение адресата (Полякова 1999).

Упрек не всегда строится по устойчивой речевой формуле. Он может представлять собой констатацию долгого молчания адресата, отсутствие ответа и т. д., которые имплицитно содержат субъективное отношение неодобрения. Упрек по поводу того, что адресат не пишет, не отвечает, располагается в зачине письма. Вслед за упреком нередко следует просьба объяснить причину молчания (Напиши, почему ты не пишешь? Сообщи, не случилось ли с тобой что-нибудь?).

Дружеские письма изобилуют экспрессивными формами упрека, что выражается как в лексическом наполнении фразы, так и в ее синтаксическом построении (Твое молчание непростительно! Как мне объяснить твое молчание? Почему же ты так долго молчишь?).

Кроме упреков за долгое молчание, в письме возможны упреки и другого характера, например, упреки за невыполненное обещание, за тон письма, взаимный упрек и т. д. (Акишина, Формановская 1981).

Рассмотрим жанровую пару «упрек-оправдание» и ее семантическую структуру:

«Алтон, Палч,

Почто, о друже, молчишь и вселяешь недоумение в любящих тя? Здоров ли ты? Ты так упорно никому ничего и нигде не пишешь, как будто подержал пари. О тебе в «Новом времени» спрашивают и никто ничего не знает <...> О Лейкине говорить нечего: ты ему всегда пишешь, даже тогда, когда не берешь пера в руки <...> Посему воспряни черкни хотя известие о своем здравии, которое, к слову сказать, мнится мне не добрым бытии. Другими словами от твоего упорного молчания чушь лезет в голову. Итак, черкни! <...> Будь здоров и, если можешь, не замедли ответом на «Новое время». Жму лапу.

Твой Гусев» [П 194—195].

В тексте письма нет открытого, прямого обвинения, упрек смягчен шутливым обращением, выражен в виде заботливых вопросов, с употреблением устаревших обращений и оборотов, дающих понять, что тон общения доброжелательный, как обычно. Вопрос о здоровье, о причине молчания прагматически заряжен и несет в себе скрытый, имплицитно выраженный, упрек в ненаписании письма, т. е. неподдержании контакта. Усиление упрека выражается сообщениями о том, что информации от Антона Павловича не имеет не только старший брат, но и другие знакомые, прежние адресаты А.П. Чехова.

ТРР жанра «упрек» легко выделяется из текста данного письма и выглядит следующим образом:

Почто, о друже, молчишь и вселяешь недоумение в любящих тя?

ТРР «Почему ты молчишь?» осложнена стилизованным обращением и стилизованным оборотом, употреблением архаических форм существительного, местоимения.

Здоров ли ты? Ты так упорно никому ничего и нигде не пишешь, как будто подержал пари.

ТРР «Ты здоров? С тобой все в порядке?» в данном случае почти не изменена. Непосредственно упрек выражен с помощью ТРР «Ты не пишешь», которая распространена за счет эмоционального оборота (с использованием усилительной частицы так, наслоения отрицания никому, ничего, нигде) и фразеологического оборота как будто подержал пари. Тем самым адресант хочет добиться определенного эффекта воздействия на адресата и вместе с тем стремится индивидуализировать свою речь, внося новые краски.

Усиление упрека достигается за счет дополнительной фразы Ты ему всегда пишешь, даже тогда когда не берешь пера в руки.

Никому не пишешь — прямой упрек; о тебе спрашивают, ты ему всегда пишешь — косвенный упрек. Посему воспряни черкни хотя известие о своем здравии — перлокутивный (воздействующий) акт в форме императива, приказ-просьба написать письмо, смягченная (черкни, т. е. несколько строк напиши о самочувствии). Которое мнится мне не добрым бытии — причина беспокойства старшего брата, по которой он просит написать в ответ. От твоего упорного молчания чушь лезет в голову — следствие молчания Антона Павловича, усиление перлокутивного эффекта: отсутствие письма вызывает у Александра Павловича сильную психологическую реакцию (беспокойство). Итак, черкни — итак — выделение фразы, привлечение внимания адресата, повторение просьбы в безоговорочной форме, прагматически эффект достигается также посредством использования императива глагола. Если можешь, не замедли ответом — подведение итогов, вежливая просьба, в виде упрашивания, но твердая (не замедли!).

Ответное письмо Антона Павловича содержит оправдание, которое является результатом упрека:

«Гусиади! Не писал я тебе так долго, потому что мешала лень; хочется не писать, а лежать пластом и плевать в потолок. Я отдыхаю <...> Я виноват перед Анной Ивановной (первая супруга Ал.П. Чехова — А.Б.), что не отвечаю на ее письмо. Отвечу по ее выздоровлении <...> Буду сегодня писать Суворину <...> Будь здоров. Анне Ивановне поклон, а детей пори. Говорит ли Николка (сын Ал.П. Чехова — А.Б.).

Твой 33 моментально.

Благодарю за письмо и за беспокойство о моем неказистом здравии» [ПСС 2, 202—203].